При проектировании крупных общественных зданий, общественных и общественно–торговых центров, характеризующихся множеством разнообразных внутренних пространств, целесообразно проводить так называемое функциональное зонирование, т. е. разбивку на зоны из однородных групп помещений, исходя из общности их функционального назначения и внутренних взаимосвязей.

Общественные здания предназначены для временного пребывания людей в связи с осуществлением в них различных и многообразных функциональных процессов отдыха, быта и труда – обучение, спорт, развлечения, зрелища, питания, медицинское обслуживание, торговля, управление и т. п.

В соответствии с назначением общественные здания разделяют на различные виды – учебные, общественного питания, зрелищные, лечебные и др.

Основные функции общественных зданий:

1) создание условий для разнообразных видов общения и общественного обслуживания жителей городов и сел;

2) обеспечение повседневных, периодических и эпизодических потребностей жизнедеятельности населения (досуг и отдых, личное потребление товаров и услуг, духовные потребности).

Разбор построение логических схем

Функциональная структура общественных зданий состоит из трех основных частей: рекреационно-оздоровительной, хозяйственно-бытовой и производственной.

Помещение здания должно наиболее полно отвечать тем процессам, которые в нем осуществляются. Соответствие помещения тот или иной функции достигается только тогда, когда в нем создаются оптимальные условия для человека, т. е. пространство отвечает выполняемому в помещении функционально-технологическому процессу.

Совокупность всех элементов и условий, характеризующих функционально-технологические процессы, определяет пространственную организацию, размеры и формы зданий и сооружений.

Для каждого вида общественных зданий характерен свой функционально- технологический процесс, на основе которого предъявляются к проектированию определенные требования.

Итак, функционально-технологический процесс – это осуществление во времени и пространстве главной функции здания, при котором она разделяется на систему главных и подсобных функций на всех пространственных уровнях здания (рис.1).

Функционально-технологические процессы могу т быть общими и специфическими.

Общие функциональные процессы – различные виды обслуживающей, трудовой и бытовой деятельности людей, встречающихся во всех типах зданий.

Специфические функциональные процессы присущи только одному определенному роду деятельности людей (лечебно-оздоровительная, учебно-воспитательная и др.)

В каждом общественном здании имеется главный функционально-технологический процесс и второстепенные (подсобные) процессы.

Функциональные процессы в универсальных общественных зданиях отличаются последовательностью осуществления в зависимости от целей использования помещений.

Каждому процессу свойственны свои внутренние особенности, вытекающие из характера действия, количества участников, необходимого оборудования и мебели. Все это влияет на определение размеров и пространственной организации формы здания.

Функциональные схемы автоматизации Консбаева А.

Одной из важных задач архитектурного проектирования являются приведение функционально-технологических процессов, протекающих в здании, в определенную ясную систему. В начале, необходимо проанализировать функционально-технологические процессы и их условия, установить последовательность (очередность) этих процессов, определить на этой основе взаимосвязь между отдельными помещениями или их группами и затем композиционную схему здания в целом.

Рис.1. Архитектурное решение здания и функционально-технологический процесс (по В. М. Предтеченскому).

А

Рис. 2. Примеры функциональных схем общественных зданий

А – структурная схема (функциональные связи):

обязательные —————желательные

1 – зрительный зал

3 – фойе с буфетами

4 – подсобная при буфете

5 – радиоузел

6 – кладовая декораций

7 – артистические (кружковые)

8 – кинопроекционная

10 – кружковые

11 – читальный зал

12 – книгохранилищная

13 – вестибюль

14 – правление

15 – туалеты

Б

Рис. 2. Примеры функциональных схем общественных зданий

а) функциональная схема здания правления корпорации;

б) функциональная схема библиотеки;

в) функциональная схема кинотеатра;

г) функциональная схема здания театра;

ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ ПЛАНИРОВОК ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.

Формообразование главных и второстепенных помещений, их сочетание строится на основе гармонизации и психофизиологических закономерностей внутреннего пространства. В архитектурном проектировании общественных зданий сложились два основных метода построения их архитектурно планировочной композиции в зависимости от различного подхода к формированию внутреннего пространства зданий.

Первый метод, наиболее традиционный, основан на четком разделении всех помещений на однородные функциональные группы, выделение ядра композиции и элементов функциональных связей. Система организации жизни в здании в том случае соответствует внутренним пространствам.

Второй метод, соответствующий требованиям современной архитектуры, основан на универсальности и многообразном использовании внутреннего пространства путем создания единого укрупненного гибкого внутреннего пространства с простым очертанием объема. В любом случае функциональные группы формируются на основе расчленения внутреннего пространства специальными конструкциями – передвижными перегородками.

В целом выбор того или иного метода построения архитектурно-планировочной композиции зависит от конкретных функциональных градостроительных и художественно образных задач и условий проектирования общественного здания.

Очевидно, что группировка внутренних пространств также влияет на композиционное решение общественного здания. В одних случаях, когда ядро композиции располагается по оси симметрии, а второстепенные помещения группируются вокруг него, формируется симметричная схема.

В других, когда ядро композиции располагается внецентренно, а соподчиненные элементы свободно группируются по отношению к нему, создается асимметричная схема композиции.

В зависимости от характера функциональных процессов, группировка помещений должна учитывать: во-первых, взаимосвязи помещений, требующие непосредственного сопряжения помещений (например, зал и сцена вестибюль и гардероб и т. п.), и, во-вторых, взаимосвязи помещений при помощи горизонтальных и вертикальных коммуникаций (коридоры, лестницы и пр.). Один и тот же функциональный процесс может иметь несколько рациональных схем организации внутреннего пространства или объемно-планировочных схем. Выбор той или иной планировочной схемы определяется характером самих функциональных процессов, но во всех случаях структура среды должна соответствовать структуре функций.

Известные возможные сочетания пространств внутри здания сводятся к шести основным схемам: ячейковой, коридорной, анфиладной, зальной, павильонной и смешанной или комбинированной (рис. 3).

Ячейковая схема состоит из частей, в которых функциональные процессы проходят в небольших равновеликих пространственных ячейках (например, детские и школьные здания, лечебные и административные учреждения). Самостоятельно функционирующие ячейки могут иметь общую коммуникацию, связывающую их с внешней средой.

Коридорная схема складывается из сравнительно небольших ячеек, вмещающих части единого процесса и связанных общей линейной коммуникацией, коридором. Ячейки могут располагаться с одной или с двух сторон связывающего их коммуникационного коридора.

Анфиладная схема представляет собой ряд помещений, расположенных друг за другом и объединенных между собой сквозным проходом. Такая схема используется при единстве функционального процесса, требующего лишь незначительной степени подразделения его частей, раскрывающихся одна в другую. Анфиладная схема применяется в зданиях музеев, выставок, некоторых типов магазинов и предприятий службы быта.

Зальная схема основана на создании единого пространства для функции, требующих больших нерасчлененных площадей, вмещающих массы посетителей. Зальная схема характерна для зрелищных, спортивных зданий, крытых рынков и т.п.

Павильонная схема построена на распределении помещений или их групп в отдельных объемах павильонах, связанных между собой единым композиционным решением (генеральным планом), например, павильонный рынок, состоящий из павильонов «овощи фрукты», «мясо», «молоко»; дома отдыха с павильонами спальных корпусом и т.п.

Рис. 3. Группировка помещений

а) основные схемы группировки: 1 — ячейковая, 2 — коридорная, 3 — анфиладная, 4 —зальная, 5 — павильонная, 6 — комбинированная;

б) симметричная и асимметричная композиции плана: 1 — театр в Ростове-на-Дону, арх. В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх, 1933-1936, 2 — особняк М. Ф. Кшесинской в Петербурге, ар х. А. И. Гоген, 1904-1906

Зальная схема обычно дополняется группами второстепенных помещений, имеющих коридорную или анфиладную схемы. В таких случаях создаются комбинированные схемы путем сочетания и совместного использования перечисленных выше схем (бескоридорная, коридорно-кольцевая, анфиладно — кольцевая, ячейково — зальная). Таковы, например, клубы, библиотеки, дворцы культуры, в которых смешанная схема вызывается сложностью функциональных процессов.

Перечисленные выше схемы группировки пространств внутри зданий являются основой при формировании различных композиционных схем общественных зданий и комплексов: компактной, протяженной и расчлененной. Компактная композиционная схема включает зальную и комбинированную схемы группировки помещений. Протяженная (линейная) схема композиции основана на коридорной и анфиладной группировке помещений. Расчлененная композиционная схема формируется по принципу павильонной системы.

Источник: infopedia.su

Функциональная схема здания

Состав помещений, их геометрические параметры и требования к группировке определяются функциональным процессом.

Функциональный процесс – это тот вид деятельности, для которой здание предназначается.

Функциональная схема – графический метод изображения функционального процесса. Схемы составляются до разработки планов этажей, позволяет привести функциональный процесс в логическую систему, разработать оптимальный вариант группировки помещений здания.

В клубных зданиях осуществляется два функциональных процесса:

1) массовый, зрелищный,

2) камерный, клубный.

При составлении функциональной схемы в курсовом проекте должны быть последовательно решены следующие задачи:

1) группировка помещений зрелищной части,

2) группировка помещений клубной части,

3) взаимосвязь групп помещений зрелищной и клубной частей здания.

Группировку помещений зрелищной части выполнить с учетом особенностей проводимых в них массовых мероприятий. Она должна обеспечивать возможность использования основного помещения зрительного зала с фойе, без фойе, а также связь зала (через фойе) с помещениями, обслуживающими игровую площадку.

Группировка помещений клубной части должна быть выполнена с учетом особенностей проводимой в них клубной работы. Следует обратить внимание на различие работы кружковых помещений и библиотеки.

Взаимосвязь двух названных групп помещений обусловлена необходимостью использования зрелищной частью ряда помещений клубной части (кружковых); периодически возникает необходимость в проведении отдельных видов клубной работы в зрелищной части (в фойе, на игровой площадке).

Зрелищная и клубная части должны иметь общий входной узел.

На схеме 2.2 условно показаны взаимосвязи помещений сельского клуба.

Источник: studopedia.ru

Функциональная схема здания

Состав помещений, их геометрические параметры и требования к группировке определяются функциональным процессом.

Функциональный процесс — это тот вид деятельности, для которой здание предназначается.

Функциональная схема — графический метод изображения функционального процесса. Схемы составляются до разработки планов этажей, позволяет привести функциональный процесс в логическую систему, разработать оптимальный вариант группировки помещений здания.

В клубных зданиях осуществляется два функциональных процесса:

- 1) массовый, зрелищный

- 2) камерный, клубный

При составлении функциональной схемы в курсовом проекте должны быть последовательно решены следующие задачи:

- 1) группировка помещений зрелищной части

- 2) группировка помещений клубной части

- 3) взаимосвязь групп помещений зрелищной и клубной частей здания

Группировку помещений зрелищной части выполнить с учетом особенностей проводимых в них массовых мероприятий. Она должна обеспечивать возможность использования основного помещения зрительного зала с фойе, без фойе, а также связь зала (через фойе) с помещениями, обслуживающими игровую площадку.

Группировка помещений клубной части должна быть выполнена с учетом особенностей проводимой в них клубной работы. Следует обратить внимание на различие работы кружковых помещений и библиотеки.

Взаимосвязь двух названных групп помещений обусловлена необходимостью использования зрелищной частью ряда помещений клубной части (кружковых); периодически возникает необходимость в проведении отдельных видов клубной работы в зрелищной части (в фойе, на игровой площадке).

Источник: studwood.net

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ

Принципы определения размеров и формы помещений и их связи между собой

Для правильного расположения помещений в здании необходимо составить функциональную, или технологическую, схему.

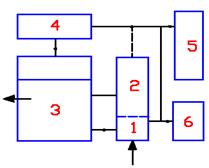

Она представляет собой условное изображение помещений в виде прямоугольников, их группировку и связи между ними. Прямоугольники должны иметь примерную площадь, соответствующую назначению помещений. Связи изображаются стрелками.

На рис. 12.1 изображена функциональная схема районной библиотеки-читальни. Здесь помещение выдачи книг на дом, помещение каталогов, читальный зал группируются вокруг помещения книгохранилища. К этим помещениям примыкают вестибюль с гардеробом, туалеты, кулуары-фойе или специальные залы, где могут устраиваться выставки, проводиться встречи с читателями, концерты, различные мероприятия, а также буфет. Отдельную группу составляют административные помещения.

Рис. 12.1. Функциональная схема библиотеки-читальни:

1 – тамбур; 2 – вестибюль; 3 – гардероб; 4 – туалет; 5 – коммуникации; 6 – администрация; 7 – каталоги; 8 – читальный зал; 9 – книгохранилище; 10 – выдача книг на дом; 11 – конференц-зал; 12 – буфет

К разработке функциональных схем зданий со сложными функциональными процессами (театры, промышленные предприятия) архитектор привлекает специалистов – технологов, которые прежде всего составляют программу здания. Она включается в задание на проектирование. Технологи разрабатывают совместно с архитекторами-проектировщиками также и наиболее рациональные связи между помещениями.

Основная форма помещений в плане – прямоугольная, хотя возможны и другие, более сложные формы. Форма зданий в плане может быть любой. Она соответствует функциональной схеме. Помимо функциональной схемы на выбор объемно-планировочной структуры и этажности здания большое влияние оказывают условия климата, рельеф, архитектурное окружение.

В суровых климатических условиях рационально компактное объемно-планировочное решение. Здание имеет замкнутый характер. В благоприятном климате здания того же назначения имеют другие функциональные связи, предусматривающие контакт с внешней средой, с природным окружением. Композиция зданий теряет компактность (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Иллюстрация компактности:

а – футуристическое здание на Луне (компактная форма); б – пример того, как в благоприятном климате композиция зданий может терять компактность

Функциональная целесообразность предполагает знание принципов определения размеров помещений по условиям размещения людей и оборудования. Они основаны на антропометрии (система измерения тела человека и его частей) (рис. 12.3) и эргономике (дисциплина, изучающая человека и его параметры в условиях трудовой деятельности) (рис. 12.4).

В течение веков эмпирически оттачивались архитектурные приемы и параметры проектирования, увязанные с потребностями человека, от размеров помещений и связей между ними до продолжительности инсоляции и качества температурно-воздушной среды. Только в XX в. в проектировании возобладал научный подход, который был поддержан выдающимися архитекторами, такими как Ватьтер Гропиус и Ле Корбюзье.

Рис. 12.3. Габариты человека

Рис. 12.4. Эргономика:

а – зависимость габаритов оборудования от габаритов человека; б – схемы некоторых положений человека в движении (габариты даны с учетом подвижности)

Размеры места, которое занимает человек в процессе своей деятельности, связаны с размерами места, занимаемого оборудованием, и с размерами самого оборудования. Если в помещении размещаются несколько человек, то его площадь определяется суммой площадей мест, занимаемых людьми и оборудованием.

Кроме того, должна быть предусмотрена площадь, занимаемая проходами от входа в помещение к каждому месту, и дополнительная площадь, если это необходимо, для осмотра и ремонта предметов оборудования. В тех случаях, когда человек занимает самые различные положения при работе, много передвигается и занимаемую им общую площадь определить трудно, целесообразно произвести фото- или кинофиксацию положений человека с помощью фото- или видеокамеры, укрепленной над рабочим местом (рис. 12.5). Очерчивая по крайним положениям человека контур, получим фактически занимаемую им площадь, требуемую для нормальных условий работы.

Рис. 12.5. Положения человека во время выполнения производственных операций (план)

На рис. 12.6 представлены антропометрические схемы, определяющие расстановку столов в учебной аудитории с учетом минимально необходимого пространства для мест студентов и стесненного или более свободного прохода к своим местам. На этой основе можно составить габаритные схемы аудитории на 24 человека (рис. 12.7). Эти схемы называются нормалями.

Такие нормали составлены для помещений различного назначения, обеденных залов в столовых, залов парикмахерских и т.п.

Рис. 12.6. Расстановка оборудования в аудитории:

а – с проходом между столами 60 см (рабочее положение); б – то же (положение стоя); в – с проходом между столами 90 см

Рис. 12.7. Расположение мебели в аудитории:

а – с двухместными столами (1,58–1,73 м2/чел.); б – с трехместными столами (1,68–1,81 м2/чел.); в – со сдвинутыми столами (1,66–1,82 м2/чел.); 1 – место преподавателя; 2 – доска; 3 – умывальник

На практике в погоне за ложно понимаемой экономией иногда пренебрегают удобствами при расстановке оборудования. Так, в групповых аудиториях отказываются от независимого выхода для каждого учащегося. В результате студенты должны выходить в проход, если один из сидящих за столом вызван к доске. Это приводит к дополнительной затрате времени и дезорганизует учебный процесс.

Выразить эти потери экономически очень трудно, но то, что это большое неудобство, – несомненно. Зависимый выход допустим в лекционных аудиториях, где учебный процесс не предполагает выхода студентов во время лекции к доске.

Определенные таким образом размеры помещения должны быть увязаны с конструктивной системой здания.

Источник: studme.org