Инженерные сети — это совокупность коммуникаций, обеспечивающих нужды потребителей (населения, коммунально-бытовых управлений, промышленных предприятий и др.). Задача проектирования инженерных сетей возникает при строительстве новых зданий. Инженерные сети — это канализация, тепловые сети (система отопления), водопровод, водосток, дренаж, электроснабжение и др.

Инженерные сети по типу расположения разделяются на наружные и внутренние. Наружные инженерные сети проходят от здания до магистральных сетей, а также включают тепловые сети, тепловые пункты, водопроводные и канализационные очистные станции, коллекторы. Внутренние инженерные сети располагаются внутри здания (разводка труб канализации и водопровода, водогрейное оборудование, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, системы отопления).

Сводный план инженерных сетей выполняют на основе разбивоч- ного плана или генерального плана, без указаний абсолютных отметок зданий (сооружений) и без указателя направления на север. На сводном плане инженерных сетей наносят и указывают:

Инженерные системы многоэтажных жилых домов — часть 1

- • коммуникационные сооружения для прокладки сетей;

- • подземные, наземные и надземные сети;

- • дождеприемные решетки, опоры и стойки коммуникационных сооружений.

Инженерные сети показывают условными графическими обозначениями и наносят по рабочим чертежам соответствующих основных комплектов с координатной или линейной привязкой оси сети на каждом характерном участке.

Проектирование инженерных сетей начинают с получения для будущего объекта расчетных данных по необходимой мощности всех систем. Проектирование ведут в несколько стадий. На первой стадии выполняют общую проработку и расчет состава оборудования, потребляемых мощностей, нагрузок, его характеристик и расположения оборудования, схем прокладки трасс, спецификаций.

Так, инженерное проектирование систем по внутреннему и наружному водоснабжению и канализации должно содержать, например, решение таких вопросов, как технологические схемы водоснабжения и водоотведения, интенсивность работы систем, их производительность, степень очистки, утилизации, соблюдение технических условий сброса сточных вод и водоотбора, мероприятия по охране окружающей среды, аварийные затопления и т.д., обеспечение бесперебойной и надежной работы всех узлов и конструкций данных систем.

Проектная документация по теплоснабжению включает в себя такие данные, как климатические условия, длительность отопительного сезона, трассы тепловых сетей, схемы сетей и систем теплоснабжения, размещение тепловых пунктов, выбор их оборудования, и другие аспекты. При этом учитывается, что теплоснабжение может быть централизованным, от котельной, водяным, автономным.

Материалы решения по газоснабжению, например, должны содержать схемы района или области, условия, способы прокладки сетей и обеспечения газом возводимого объекта, газорегуляторные пункты и установки, их размещение и оборудование и др.

Количество и качество воды, необходимое каждому предприятию, определяется характером и масштабом его основного производства. В свою очередь, эффективность работы предприятия часто сильно зависит от организации снабжения его водой.

[Урок AutoCAD] Инженерные сети. Проектирование и подсчеты

В состав системы водоснабжения входят следующие сооружения:

- • водоприемные сооружения (водозабор);

- • водоподъемные сооружения (насосные станции);

- • сооружения для очистки, обработки и охлаждения воды;

- • водоводы и водопроводные сети;

- • башни и резервуары — это регулирующие и запасные емкости для сохранения и аккумулирования воды.

На состав системы водоснабжения большое влияние оказывают местные природные условия, источник водоснабжения и характер потребления воды. Поэтому в некоторых случаях могут отсутствовать те или иные сооружения. Например, в самотечных системах отсутствуют насосные станции, в системах водоснабжения от артезианских скважин нет очистных сооружений, при равномерном графике потребления не предусматривают водонапорные башни или резервуары и т.п.

На предприятиях может быть несколько систем водоснабжения одновременно. Например, могут быть отдельные системы производственно-технического, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Систему противопожарного водоснабжения обычно объединяют с какой-либо другой, чаще всего — с хозяйственно-питьевой в силу ее разветвленности. Но может быть создана и отдельная противопожарная система.

По способу создания напора противопожарные водопроводы подразделяют на следующие типы: постоянно высокого давления; высокого давления, создаваемого только во время пожара; низкого давления.

Пожарный водопровод высокого давления с повышением давления во время пожара строят на предприятиях с повышенной пожароопасностью. Это, например, бумажные комбинаты и т.п. Такой водопровод объединяют с хозяйственно-питьевым водопроводом предприятия, если в сети водопровода давление остается без изменений и не нарушаются производственные процессы.

Пожарный водопровод низкого давления, объединенный с производственным, строят на производствах, где пожарный расход мал по сравнению с производственным и он не снижает давления в системе.

Выбор той или иной схемы зависит от характера производства, занимаемой территории и других местных условий.

При значительных расходах воды на производственные нужды, например, на заводах по производству кож, на меховых фабриках, специальных картонных и других предприятиях, как правило, приходится предусматривать отдельную сеть водопровода технического водоснабжения, в основном без большой очистки.

При проектировании водопроводных сетей на генплане надлежит учитывать:

- • тип источника водоснабжения (городской водопровод, река, озеро, артезианские скважины и т.п.);

- • вид сети водопровода: объединенный хозяйственно-производственно-противопожарный; две раздельные сети — хозяйственнопротивопожарный водопровод и отдельно производственный водопровод; две раздельные сети хозяйственно-питьевого водопровода; присоединением внутризаводской водопроводной сети одним или двумя вводами к городской сети; устройство водонапорной башни в случае невозможности устройства второго ввода; устройство запасных резервуаров с насосами для подачи воды; обеспечение водой из артезианских скважин; обеспечение подачи воды из поверхностных источников водоснабжения.

На генплане надлежит нанести на линиях водопровода гидранты в виде кругов на расстоянии не более 100 м один от другого.

Хозяйственно-питьевой водопровод предприятия может быть объединен с производственным, если требования к воде одинаковые (на мелких предприятиях такое объединение может оказаться экономически целесообразным).

Канализация является одним из видов инженерного оборудования и благоустройства производственных зданий. Под канализацией понимается комплекс оборудования, сетей и сооружений, предназначенных для организованного приема и удаления по трубопроводам за пределы населенных пунктов или промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также для их очистки и обезвреживания перед утилизацией или сбросом в водоем.

Внутренняя канализация служит для приема сточных вод в местах их образования и для отведения за пределы здания в наружную канализационную сеть. Наружная канализация предназначена для транспортирования сточных вод на очистные сооружения, которые служат для обезвреживания сточных вод, выпуска очищенных вод в водоем без нарушения его естественного состояния и обработки осадка в целях дальнейшей его утилизации.

Сточными называются воды, использованные на бытовые, производственные или другие нужды и загрязненные при этом дополнительными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с территории промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или поливки улиц.

В зависимости от происхождения, вида и качественной характеристики примесей сточные воды подразделяют на три основные категории: бытовые (хозяйственно-фекальные), производственные (промышленные) и дождевые (атмосферные).

К бытовым относятся воды от кухонь, туалетных комнат, душевых, бань, прачечных, столовых, больниц, а также хозяйственные воды, образующиеся при мытье помещений. Они поступают как от жилых и общественных зданий, так и от бытовых помещений промышленных предприятий. По природе загрязнений они могут быть фекальные, загрязненные в основном физиологическими отбросами, и хозяйственные, загрязненные всякого рода хозяйственными отходами.

К производственным сточным водам относятся использованные в технологическом процессе, не отвечающие более требованиям, которые предъявляются к их качеству, и подлежащие удалению с территории предприятий.

Дождевые воды образуются в результате выпадения атмосферных осадков. Их подразделяют на дождевые и талые, образующиеся от таяния льда и снега. Отличительными особенностями дождевого стока являются его эпизодичность и резкая неравномерность.

Воды от мытья и поливки улиц, а также от фонтанов и дренажей по качественной характеристике загрязняющих примесей близки к дождевым водам и удаляются совместно с ними.

Объем сточных вод, отнесенный к единице времени, называют расходом, выражаемым в м 3 / сутки, м 3 / ч, м 3 / с, л/с.

Сточные воды загрязнены всевозможными примесями органического и минерального происхождения, коллоидов, суспензии и нерастворимых веществ. Степень загрязнения сточных вод оценивается концентрацией, т.е. массой примесей в единице объема в мг/л или г/м 3 .

Бытовые сточные воды содержат, кроме органических и минеральных примесей, биологические примеси, состоящие из бактерий, в том числе и болезнетворных, а поэтому они потенциально опасны.

В целях снижения степени загрязненности производственных сточных вод необходимо стремиться к улучшению технологических процессов на промышленных предприятиях, направленных на уменьшение количества отходов и отбросов, а также на утилизацию их в процессе производства.

В зависимости от количества содержащихся примесей производственные сточные воды подразделяют на загрязненные (грязные) и незагрязненные. Загрязненные сточные воды перед выпуском в водоем подвергают очистке (освобождают от примесей), незагрязненные выпускают в водоем без обработки или повторно используют в производстве.

Дождевые воды при выпадении насыщаются растворенными газами, атмосферной пылью, аэрозолями, а при стекании смывают с поверхности крыш, внутриквартальных территорий и проездов пыль, мусор, бензин, масла и другие загрязнения. Дождевые воды, содержащие преимущественно минеральные загрязнения, менее опасны в санитарном отношении, чем бытовые и загрязненные производственные сточные воды, и потому их сбрасывают в водоемы без очистки.

Канализационная сеть и коллекторы всегда должны быть доступны для осмотра, промывки и прочистки от засорений, для чего на них устраивают смотровые и контрольные колодцы.

Теплоснабжение представляет собой комплекс инженерных сооружений, предназначенных для снабжения теплом жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений с целью обеспечения коммунально-бытовых потребностей (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и технологических нужд потребителей.

В зависимости от места приготовления тепла различают:

- • местное теплоснабжение (МТ);

- • централизованное теплоснабжение (ЦТ).

В системах МТ приготовление тепла осуществляется непосредственно у потребителя.

В системах ЦТ приготовление тепла осуществляется централизованно для значительной группы потребителей (зданий, объектов и т.п.).

ЦТ по сравнению с МТ имеет ряд преимуществ:

- • значительное снижение расхода топлива и эксплуатационных затрат за счет автоматизации котельных установок и повышения их КПД;

- • уменьшение степени загрязнения воздушного бассейна и улучшение санитарного состояния населенных пунктов благодаря применению современных устройств по очистке дымовых газов;

- • возможность использования низкосортных видов топлива;

- • снижение стоимости строительства сооружений;

- • сокращение площадей, занятых местными котельными и складами топлива;

- • уменьшение пожарной опасности.

Источниками тепла при ЦТ могут быть теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на которых осуществляется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии (теплофикация); котельные установки большой мощности, вырабатывающие только тепловую энергию; устройства для утилизации тепловых отходов промышленности; установки для использования геотермальных источников.

В системах МТ источниками тепла служат печи, водогрейные котлы, различные водонагреватели, использующие избыточное тепло промышленных предприятий, солнечную энергию и т.п.

Теплоносителями в системах ЦТ обычно являются перегретая вода и пар. Перегретая вода обычно служит для обеспечения коммунально-бытовых, а пар — технологических нагрузок.

Прокладка теплопроводов в настоящее время осуществляется преимущественно в непроходных каналах, непосредственно в грунте (бесканальная прокладка) и на опорах по выровненной поверхности земли.

Глубину заложения тепловых сетей при прокладке в каналах принимают не менее 0,5 м до верха перекрытий каналов, при бесканаль- ной — не менее 0,7 м до верха изоляционной оболочки трубопровода.

В проходных, полупроходных и непроходных каналах трубопроводы покрывают изоляцией, что осуществляется сравнительно просто — нанесением теплоизоляционного слоя непосредственно на трубопровод или поверх его покровного гидрофобного рулонного материла.

В качестве теплоизоляторов используют маты минераловатные, изделия из стекольного и штапельного волокна, пенопласт, перли- тоцемент и т.п. Теплопроводы, уложенные в непроходных каналах и тоннелях, защищают рулонным стеклопластиком, армопластмассо- выми материалами, стеклотекстолитом, фольгорубероидом, алюми- невой фольгой, асбестоцементной штукатуркой и т.п.

При наземной прокладке для изоляции теплоизоляционных конструкций применяют листы из алюминия или его сплавов, тонколистовую сталь, сталь листовую углеродистую общего назначения, стеклопластик рулонный и др.

Для восприятия тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей устраивают компенсаторы, линзовые, сальниковые, сильфонные, гибкие компенсаторы из груб (П-образные компенсаторы и углы поворотов).

Для обеспечения нормальной работы тепловых сетей на них предусматривают установку задвижек и затворов, выпусков воды (спускных устройств), выпусков воздуха, дренажей (для выпуска конденсата из паропроводов) и грязевиков перед насосами и регуляторами.

Запорную арматуру и другое оборудование устанавливают в камерах высотой не менее 2 м. Камеры тепловых сетей могут быть сборными, железобетонными, монолитными и кирпичными.

Газообразное топливо можно транспортировать по трубам на большие расстояния и централизованно распределять по территории города. Применение газа облегчает автоматизацию тепловых производственных процессов и сокращает численность обслуживающего персонала, позволяет осуществить экономически эффективные технологические процессы. Такое топливо представляет собой смесь нескольких газов, причем основную часть их составляют горючие газы — углеводороды (метан, этан, пропан и др.), водород и оксид углерода (в искусственных газах). В состав негорючих примесей (балласта) входят азот, углекислота и др. Горючие газы добывают из природных источников (природные газы) и из жидкого и твердого топлива посредством его термической переработки (искусственные газы).

Газопроводы должны размещаться вне проезжей части и в местах, свободных от застройки. При бесканальной прокладке допускается размещение сетей в пределах обочин.

В северной строительно-климатической зоне инженерные сети, как правило, следует прокладывать совместно в туннелях и каналах, предотвращая изменение температурного режима грунтов оснований ближайших зданий и сооружений. Водопроводные, канализационные и дренажные сети следует размещать в зоне температурного влияния тепловых сетей.

Каналы и туннели, предназначенные для размещения трубопровода с пожаро-, взрывоопасными и токсичными материалами (жидкостями), должны иметь выходы не реже, чем через 60 м, и в его концах.

При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть не менее:

- • между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее кожуха) или электрокабеля, — по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м;

- • между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или туннелях, и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия канатов или туннелей до подошвы рельсов железных дорог, — 1 м, до дна кювета или других водоотводных сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна — 0,5 м;

- • между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи — 0,5 м;

- • между силовыми кабелями напряжением 110—220 кВ и трубопроводами — 1 м;

- • между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) — 0,2 м.

Трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных трубопроводов или транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м.

Допускается размещать стальные, заключенные в кожухи трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза кожуха должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м — в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб.

Вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства кожуха, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м.

При бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м.

Газопроводы при пересечении с каналами или туннелями различного назначения следует размещать над или под этими сооружениями в кожухах, выходящих на 2 м в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей.

Источник: studref.com

Инженерные коммуникации.

Инженерные коммуникации — это основа всего жилого дома

Инженерные коммуникации — это основа всего жилого дома

Инженерные коммуникации – это все сети, которые прокладываются по дому

Инженерные коммуникации – это все сети, которые прокладываются по дому. К ним причисляются: электропроводка, водопровод, теплосети, канализация, газопровод и т. д. С их помощью обеспечивается комфортное условие для проживания людей. Особое внимание необходимо уделять инженерным сетям на этапе проектирования дома.

От качества выполнения всех работ зависит удобство проживания людей. В общем инженерные сети разделяются на внешние и внутренние. Причем внешние (их еще называют наружными) масштабнее, нежели внутренние. В этой статье будут детально рассмотрены все сети, к которым подключается жилой дом.

Водоснабжение дома. При помощи системы водоснабжения подается вода в помещения для хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд

Водоснабжение дома. При помощи системы водоснабжения подается вода в помещения для хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд. Также в дома подается питьевая вода. Такие инженерные коммуникации в доме имеют большое значение. От качества прокладки водопровода по дому зависит удобство при использовании бытовых приборов – стиральных машин, посудомоечных, и т. д. В большинстве случаев питьевая вода нуждается в качественной очистке, поэтому на этапе проектирования водопровода внутри здания нужно предусмотреть установку специальных фильтров.

Инженерные коммуникации.

Проектирование системы водоснабжения производится с учетом всех нагрузок участка и потребностей

Проектирование системы водоснабжения производится с учетом всех нагрузок участка и потребностей.

Важно учитывать и иные особенности района, в котором находится дом: можно ли произвести

подключение к центральному водопроводу или требуется делать скважину и монтировать автономную систему?

Но изготовление автономной системы – это дорогое удовольствие и воплотить его в реальность довольно проблематично.

Но зато после вам не придется платить

космические суммы за воду компании, которая не может обеспечить подачу качественной воды.

Не секрет, что в большинстве городов в кранах вода сомнительного качества.

Системы канализации При рассмотрении инженерных сетей и коммуникаций нельзя обойти канализацию

При рассмотрении инженерных сетей и коммуникаций нельзя обойти канализацию. При помощи этих сетей происходит прием, отвод, удаление, обеззараживание и очистка всех сточных вод. В городах ливневки, также стекают в центральные канализации. Это крупные сети, состоящие из большого количества сооружений.

Инженерные коммуникации.

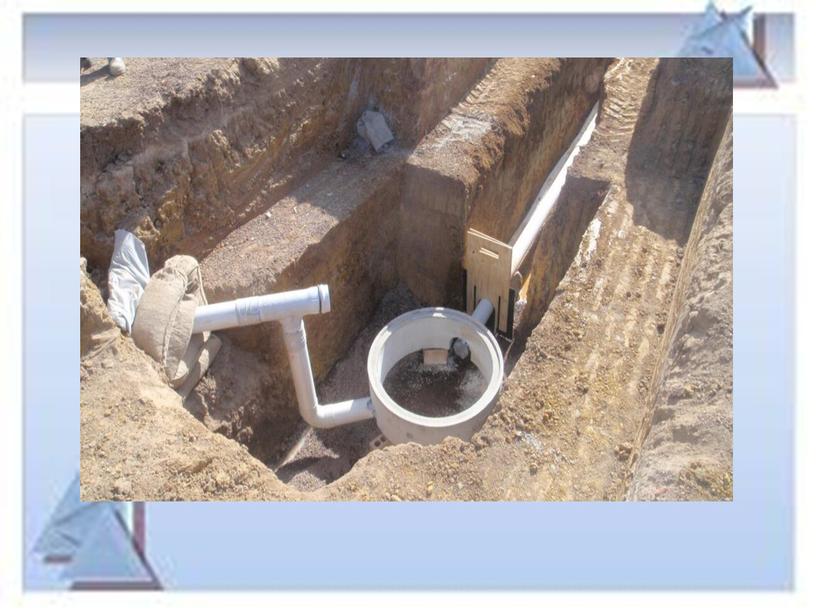

При проектировании инженерных сетей такого типа важно уделять внимание всем требованиям экологичности, безопасности, удобства и простоты эксплуатации

При проектировании инженерных сетей такого типа важно уделять внимание всем требованиям экологичности, безопасности, удобства и простоты эксплуатации. При проектировании инженерных сетей (это делается до начала строительства зданий на участке) выполняется ряд действий: Выбирается место расположения системы очистки сточных вод.

Производится расчет количества людей, которые будут проживать в области расположения инженерной коммуникации. Также считается общее количество санузлов, которые будут подключаться к канализации. Производится подсчет всех раковин и приборов, которые нуждаются в отводе воды.

Обязательно при проектировании канализации исследуется рельеф местности и проводятся гидрологические изыскания. Это только основные моменты, которые нужно учитывать при проектировании канализации. Более подробно требования излагаются в ГОСТах, СНиПах, и иных технических документах.

Электроснабжение При сооружении инженерных коммуникаций производится расчет всех важных параметров

Электроснабжение

При сооружении инженерных коммуникаций производится расчет всех важных параметров. В частности, провода, по которым протекает электрический ток, должны быть расположены как можно дальше от систем газоснабжения или водопровода (особенно горячего). Пожалуй, электроснабжение – это инженерные коммуникации, которые подводятся в первую очередь к дому. И это верно, так как невозможно без электроэнергии проводить строительные работы.

Источник: znanio.ru

Индексы

В настоящем исследовании далее будет использоваться термин «инженерные сети и сооружения» (далее ИсиС). Совокупность инженерных сетей и сооружений газа -, тепло -, электро -, водоснабжения и канализации образуют инженерную инфраструктуру.

Каждый вид инженерных сетей и сооружений (газа -, тепло -, электро -, водоснабжения и канализации) можно рассматривать как сложную вещь, в состав которой могут входить как движимые так и недвижимые вещи, образующие единое целое, объединенные общим функциональным назначением. По аналогии с электросетевыми комплексами все другие инженерные сети и сооружения (водо-, газоснабжения и канализации) являются едиными комплексами, объединёнными общим функциональным назначением.* Инженерные сети и сооружения можно рассматривать как недвижимое имущество — имущественный комплекс.

________________________

* Приказ Минюста РФ, Мин имущества РФ и Госстроя РФ от 30.10.2001 N 289/422/224/243 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке проведения государственной регистрации на объекты недвижимого имущества — энергетические производственно-технологические комплексы электростанций и электросетевые комплексы».

1.2. Инженерные сети и сооружения как обременения

Инженерные сети и сооружения относятся к объектам градостроительной деятельности. Они могут быть самостоятельным сооружением и строиться вместе с зданием. При приемке в эксплуатацию жилых домов обязательно должны быть завершены монтаж и подключение отопления, канализации, воды.* В первом случае они являются самостоятельным имущественным комплексом, во втором — частью недвижимого имущества. Однако, в любом случае инженерные сети и сооружения обеспечивают снабжение населения водой, газом, электричеством, и т.п.

_________________________

* СниП 3.01.04.-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения / Госстрой России.-М.:ГУП ЦПП, 1998, Официальное издание.

Когда инженерные сети и сооружения являются неотъемлемой частью зданий и строений — частью недвижимого имущества, в таком случае они имеют одинаковый с ним (строением) правовой режим использования земельного участка. Как самостоятельные объекты градостроительной деятельности на территориях поселений и межселенных территориях, они могут рассматриваться как сооружения, определяющие особенности использования земельного участка и его недр.

Специфика инженерных сетей и сооружений как объекта правого регулирования связана с обеспечением одного или нескольких объектов газо-, тепло-, водо-, электроснабжением и канализацией. Одни инженерные сети и сооружение обеспечивают удовлетворение потребностей нескольких объектов, расположенных на территории поселения или межселенной территории, другие обеспечивают потребности одного объекта.

Таким образом можно выделить:

— общие (внеплощадочные) инженерные сети и сооружения, к которым относятся магистральные, внутриквартальные и головные инженерные сети и сооружения;

— объектные инженерные сети и сооружения (локальные сети и котельные, сетевые вводы).

Определять направления правового регулирования использования земельных участков, на которых располагаются инженерные сети и сооружения, можно только относительно общих инженерных сетей и сооружений. Объектные инженерные сети и сооружения, обслуживающие отдельное строение или имущественный комплекс, являются неотъемлемой частью такого недвижимого имущества. Правовой режим использования земельного участка недвижимого имущества определяется с учетом расположения объектных инженерных сетей и сооружений.

1.3. Правовая природа использования территорий для строительства инженерных сетей и сооружений

Учитывая специфику инженерных сетей и сооружений как объектов правового регулирования можно отметить особенности отношений по их строительству и эксплуатации.

При создании инженерных сетей и сооружений (далее ИСиС) используется земля и недра в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых. Как указывалось ранее ИСиС являются объектом градостроительной деятельности. В результате градостроительной деятельности производится преобразование окружающей среды. Земля и недра являются составной частью окружающей среды.

Земля и недра при строительстве ИсиС выступают как пространственно-территориальный базис. В результате их преобразования при строительстве ИсиС изменяется их облик. Земля и недра изменяют свои характеристики, в том числе и экономические. Недра в результате строительства ИСиС становятся объектом «обременены» сооружением, рассматриваемым как имущество.

При этом, ИсиС относятся к объектам недвижимого имущества. Отделение их (извлечение) из недр и земли приводит к невозможности использования по назначению. Ни земля, ни недра, ни извлеченное инженерное сооружение или сеть не могут использоваться по назначению без проведения дополнительных работ (земля и недра требуют засыпки ямы, из которой извлекли трубы, а трубы требуют сборки в другом месте или утилизации).

Порядок использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, и получения разрешения на их использование регулируется статьей 23_2 Закона РФ от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах» и постановлением МПР РФ, Госгортехнадзора РФ от 25 марта 1999 года N 18/24 «Об утверждении Инструкции по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 1999 года регистрационный N 1766).*

_________________________

* См. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 17 мая 1999 года, N 20; «Российская газета» от 16 июня 1999 года.

2. Правовое регулирование установления границ и размеров территорий, занятых инженерными сетями и сооружениями, включая охранные и санитарно-защитные зоны

2.1. Основания возникновения прав на использование территории для размещения инженерных сетей и сооружений

В случае, если инженерная коммуникация является неотъемлемой частью строения как объекта недвижимости, то основание возникновения прав на использование территории совпадает с основанием возникновения прав на недвижимое имущество.

В случае, если инженерные коммуникации являются самостоятельными объектами градостроительной деятельности на территории поселения или межселенной территории, то основанием для возникновения прав на территорию, на которой располагаются такие инженерные коммуникации, является решение о разрешении строительства и акт о приемке инженерных коммуникаций в эксплуатацию и передаче их на обслуживание специализированной организации.

Первоначальная информация о мете расположения существующих инженерных коммуникаций содержится в градостроительной документации — отведенный земельный участок (схемы и проекты развития инженерной инфраструктуры и благоустройства). На основании таких данных могут утверждаться границы зон, занятых инженерными сетями и сооружениями.

Определение места расположения границ отвода земельных участков для существующих сооружений систем водо-, газо_, тепло-, электроснабжения и канализации определяется по результатам инвентаризации таких сооружений. Методика проведения инвентаризации систем коммунальной энергетики (утв. Госстроем РФ 29 марта 2001 года) В настоящее время имеются действующие Методики проведения инвентаризации инженерных систем различных видов: Инструкция по технической инвентаризации основных фондов предприятий объединенных котельных и тепловых сетей Минжилкомхоза РСФСР (утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 29 декабря 1971 года N 576), Инструкция по технической инвентаризации основных фондов водопроводно-канализационных предприятий (утверждена приказом по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 9 сентября 1975 года N 378), Инструкция по технической инвентаризации основных фондов предприятий коммунальных электрических сетей системы МЖКХ РСФСР (утверждена приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 29 ноября 1976 года N 526) и т.д.*

_________________________

* Методика проведения инвентаризации систем коммунальной энергетики (утв. Госстроем РФ 29 марта 2001 года) // «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», N 2, 2002 года.

2.2. Зонирование территорий, занятых инженерными сетями и сооружениями

В нормативных и иных правовых актах выделяют охранные зоны и нормативные расстояния. Охранные зоны — территории, устанавливаемые для обеспечения беспрепятственного функционирования инженерных коммуникаций. Нормативные расстояния — территория, устанавливаемая для защиты окружающей среды и человека от функционирования инженерной коммуникации. Объекты защиты в данном случае различные. В первом случае объект защиты — инженерная коммуникация, во втором — окружающая среда и человек.

Например, «охранная зона газораспределительной сети систем газоснабжения — территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. Нормативные расстояния — минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не относящихся к этой сети, устанавливаемые при проектировании и строительстве этой сети, зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети»*.

_________________________

* Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 года N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» // Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 2000 г., N 48, ст. 4694.

Зонирование территорий, занятых инженерными сетями и сооружениями относится к компетенции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

2.3. Установление границ территорий, занятых инженерными сетями и сооружениями и их охранных и санитарно-защитных зон

На земельных участках, занятых инженерными сетями и сооружениями, выделяются территории, необходимые для эксплуатации, для ремонта, а также охранные зоны. Охранные зоны, в свою очередь, устанавливаются для обеспечения беспрепятственного функционирования инженерных сетей (такая зона охраняет непосредственно сеть или сооружение от внешних воздействий различной направленности); а также для охраны людей и окружающей среды от воздействия самой сети или сооружения (санитарная зона). Именно этим может быть обусловлено выделение территорий балансовой принадлежности и территорий эксплуатационной ответственности, а также технического обслуживания. Выделение таких территорий подтверждает особенности инженерных сетей и сооружений как объектов правового регулирования. С размером территории, которую занимают инженерные сети и сооружения, связаны охранные зоны.

Границы балансовой ответственности — территория занятая непосредственно инженерными сетями и сооружениями и отведенная при предоставлении участка для их строительства.

Граница эксплуатационной ответственности всегда совпадает с границей балансовой ответственности или границей отвода земельного участка при строительстве.

Граница технического обслуживания может совпадать с нормативным расстоянием, так как последнее необходимо для защиты инженерных сетей и сооружений от внешнего воздействия и обеспечивает бесперебойное функционирование инженерных сетей и сооружений.

Охранная зона может быть больше всех вышеперечисленных территорий.

3. Правовое регулирование взимания платежей за использование территорий, занятых инженерными сетями и сооружениями, а также компенсаций собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам за обременения

Система платежей, связанных с размещением и (или) ремонтом инженерных сетей, зависит от того, осуществляется ли размещение сетей под земельным участком, на земельном участке либо над земельным участком.

1. В первом случае, речь идет об осуществлении недропользования в целях строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (статья 6 Закона «О недрах»). Система платежей за пользование недрами исчерпывающим образом определена в статье 39 указанного Закона. Такой вид пользование недрами, как строительство и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, облагается регулярными платежами за пользование недрами (статья 53 Закона). Анализ данного платежа позволяет утверждать, что он относится к числу фискальных (налоговых) сборов.

Во-первых, подпунктом «и» пункта 1 статьи 19 Закона «Об основах налоговой системы в РФ» к числу федеральных налогов и сборов отнесены платежи за пользование природными ресурсами. Следовательно, если объектом платежей действующим законодательством названы виды специального природопользования, то такой платеж при отсутствии специальных указаний в законодательстве признается фискальным (налоговым) сбором (пункт 2 статьи 8 НК РФ). Вывод об отнесении платежей за природопользование к числу сборов сделан Конституционным Судом РФ в определении от 08.02.2001 года N 14-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Слободенюка Владимира Борисовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 35 Федерального закона «О животном мире», а также в определении от 10 декабря 2002 года N 284-О «По запросу Правительства Российской Федерации о проверке конституционности постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

Во-вторых, платежи за пользование природными ресурсами не могут быть отнесены к категории налоговых платежей (за исключением земельного налога), поскольку они не обладают рядом признаков, характерных для налогов. В частности, Конституционный Суд РФ указал, что платежам за природопользование присущи признак индивидуальной возмездности (их уплата является одним из условий предоставления права на использования природных ресурсов) и компенсационный характер (их уплата компенсирует государству потери, связанные с предоставлением в пользование природных ресурсов). Между тем, указанных признаков налоговые платежи лишены (пункт 1 статьи 8 НК РФ; постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1997 года N 16-П «По делу о проверке конституционности статьи 11(1) Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года «О Государственной границе Российской Федерации» в редакции от 19 июля 1997 года»).

В-третьих, следует обратить внимание на положение части 1 пункта 1 статьи 43 Закона РФ от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах» (в редакции Федерального закона от 29.05.2002 года N 57-ФЗ), согласно которому «регулярные платежи за пользование недрами взимаются за предоставление пользователям недр исключительных прав на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку полезных ископаемых, геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением инженерных сооружений неглубокого залегания (до 5 метров), используемых по целевому назначению». Приведенная формулировка полностью соответствует выделенным Конституционным Судом РФ и иными судебными органами признакам сборов. Так, в определении от 10 декабря 2002 года N 284-О «По запросу Правительства Российской Федерации о проверке конституционности постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» Конституционный Суд РФ указал:

«По смыслу статьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (равно как и по смыслу статей 6 и 20 ранее действовавшего Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды»), платежи за различные виды негативного воздействия на окружающую среду взимаются за предоставление субъектам хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, права производить в пределах допустимых нормативов выбросы и сбросы веществ и микроорганизмов, размещать отходы и т.п. Таким образом, плата, внесение которой является необходимым условием получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями права осуществлять хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, определяется в качестве индивидуально-возмездного платежа на основе дифференцированных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, с тем чтобы обеспечивалось возмещение ущерба и затрат на ее охрану и восстановление».

Аналогичным образом, Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа в постановлении от 11 февраля 2003 года по делу N А56-27463/02 с учетом практики Конституционного Суда РФ были признаны сбором лесные подати (статья 104 ЛК РФ).

В-четвертых, отнесение платежей за пользование недрами к числу гражданско-правовых представляется невозможным в связи с наличием публично-правовых элементов в регулировании их взимания. Так, указанные платежи предусмотрены в системе федеральных налогов и сборов (статья 19 Закона «Об основах налоговой системы в РФ»). Контроль за их уплатой осуществляют налоговые органы (см. об этом: приказ ГНС России от 08.10.1996 N ВА-3-04/87; приказ Госгортехнадзора России от 08.10.1996 N 151 «Об усилении взаимодействия налоговых органов и органов государственного горного надзора»; Методические указания по контролю за технической обоснованностью расчетов платежей при пользовании недрами, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 10.12.1998 N 76)*. Именно отсутствием у платежей за пользование недрами гражданско-правовой природы вызваны изменения, внесенные в текст главы V Закона «О недрах» Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 126-ФЗ, в результате которых из текста главы была изъята статья 43, допускавшая внесение платежей за пользование недрами в неденежной форме, что полностью соответствует действующему законодательству о налогах и сборах (пункт 1 статьи 8 НК РФ).

________________________

* См. также: Комментарий к Закону РФ «О недрах». М., 2001. С. 352 — 364.

Вместе с тем, следует отметить, что обязанность по уплате регулярных платежей за пользование недрами при размещении в недрах инженерных сооружений возникает лишь в тех случаях, когда такие сооружения расположены на глубине 5 и более метров от почвенного слоя (при его отсутствии — от земной поверхности и дна водоемов и водотоков), что прямо следует из пункта 1 статьи 43 Закона «О недрах».

Более того, в пункте 2 статьи 43 Закона «О недрах» содержатся предельные ставки регулярных платежей за пользование недрами, в пределах которых исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению территориального органа в области управления государственным фондом недр устанавливается конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами. За пределы указанных ставок субъект РФ выходить не вправе, равно как и включать в налоговую базу иные формы использования недр для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых (пункт 2 статьи 18 Закона «Об основах налоговой системы в РФ»). Так, Конституционный Суд РФ в постановлении от 21 марта 1997 года N 5-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 2 статьи 18 и статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» указал следующее:

«Установление налога субъектом Российской Федерации означает его право самостоятельно решать, вводить или не вводить на своей территории соответствующий налог, поскольку исчерпывающий перечень региональных налогов порождает только право, но не обязанность установить налог. Установление регионального налога означает также конкретизацию общих правовых положений, в том числе детальное определение субъектов и объектов налогообложения, порядка и сроков уплаты налогов, правил предоставления льгот, способы исчисления конкретных ставок (дифференцированные, прогрессивные или регрессивные) и т.д.».

Однако, статья 43 Закона «О недрах» содержит налоговые ставки лишь в отношении подземных сооружений, предназначенных для хранения нефти и газоконденсата, а также хранения природного газа и гелия. Следовательно, строительство и эксплуатация иных подземных сооружения (в том числе — инженерных коммуникаций) регулярными платежами за пользование недрами не облагается.

Вместе с тем, при строительстве, эксплуатации и ремонте подземных инженерных коммуникаций происходит и пользование земельным участком, в пределах которого осуществляются указанные действия (статья 11 Закона «О недрах»). В зависимости от оснований использования соответствующего земельного участка соответствующая организация — недропользователь уплачивает:

1) Плату за землю;

2) Соразмерную плату за ограниченное пользование чужим земельным участком (сервитут) либо иное ограничение (статья 56 ЗК РФ);

3) Возмещение стоимости изымаемого земельного участка в случае его выкупа.

Плата за землю. Согласно статье 1 Закона «О плате за землю»: «Собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом». В силу пункта 1 статьи 11 НК РФ для раскрытия указанных понятий следует обратиться к Земельному кодексу РФ.

Согласно пункту 3 статьи 5 ЗК РФ:

— собственники земельных участков — лица, являющиеся собственниками земельных участков;

— землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;

— землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения.

Следовательно, плательщиками земельного налога не являются арендаторы земельного участка и обладатели сервитутов. И если арендаторы земельных участков уплачивают арендную плату (часть 1 пункта 3 статьи 65 ЗК РФ), то обладатели сервитута на сегодняшний день не обязаны уплачивать плату за землю, что не вполне экономически обосновано: фактически частью земельного участка, принадлежащего лицу, пользуется другой субъект. Вследствие этого, в соглашениях об установлении сервитута или судебных решениях об установлении сервитута следует предусматривать частичную компенсацию обладателем сервитута расходов собственника земельного участка по уплате земельного налога.

Так, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ»: «Земельные участки для строительства, эксплуатации и ремонта объектов систем газоснабжения передаются организациям собственникам систем газоснабжения в постоянное или во временное пользование в порядке, определенном земельным законодательством Российской Федерации»*. Следовательно, указанные лица являются плательщиками земельного налога на период использования земельных участков. Равным образом, плательщиками земельного налога являются владельцы объектных инженерных сетей и сооружений (страница 5 настоящего Заключения), поскольку такие сети и сооружения рассматриваются как неотъемлемая часть недвижимого имущества, расположенного на земельном участке (сложная вещь)**.

_________________________

* Приведенную норму следует рассматривать с учетом положений статьи 20 ЗК РФ, не предусматривающей предоставление земельных участков юридическим лицам (кроме государственных и муниципальных учреждений и федеральных казенных предприятий) на праве постоянного (бессрочного) пользования.

** Естественным исключением из приведенного вывода является ситуация, когда указанные объекты подпадают под действие льгот по земельному налогу (статья 12 Закона «О плате за землю»).

По своему статусу земельный налог относится к числу налоговых платежей (это косвенно следует из постановления Конституционного Суда РФ от 8 октября 1997 года по делу о проверке конституционности Закона Санкт-Петербурга «О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году). Данный вывод связан с тем, что земельный налог уплачивается налогоплательщиками вне рамок обязательственных отношений с публично-правовыми образованиями (что характерно для большинства других платежей за природопользование, пусть и с административно-правовыми вкраплениями). Его плательщиками, как указывалось выше, являются обладатели вещных прав на землю (статья 216 ГК РФ). Единственное исключение — субъект права безвозмездного срочного пользования земельным участком попал в число плательщиков земельного налога по причине того, что обязательство по безвозмездному пользованию земельным участком лишено возмездности, что, в свою очередь, не соответствует принципу платности землепользования (подпункт 7 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ). Взимание же земельного налога с лица, предоставившего земельный участок в безвозмездное срочное пользование, противоречит принципу экономической обоснованности налога (сбора), установленного пунктом 3 статьи 3 НК РФ.

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ. В связи с тем, что земельный налог статьей 21 Закона «Об основах налоговой системы в РФ» определен в качестве налога местного и с учетом Федерального закона от 17 марта 1997 года «О внесении дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в правовом регулировании взимания указанного налога на своей территории органы государственной власти Санкт-Петербурга обладают определенной самостоятельностью.

Согласно статье 13 Закона «О плате за землю»: «Органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации имеют право устанавливать дополнительные льготы по земельному налогу в пределах суммы земельного налога, находящейся в распоряжении соответствующего субъекта Российской Федерации». Соответственно, субъекты РФ вправе посредством предоставления налоговых льгот (вплоть до полного освобождения) стимулировать определенную общественно-полезную деятельность по строительству, эксплуатации и ремонту инженерных сетей и коммуникаций на соответствующей территории. Указанное право ограничено рядом условий:

— предоставление налоговых льгот по земельному налогу возможно только в пределах той суммы, которая зачисляется в бюджет соответствующего субъекта РФ;

— Налоговые льготы не могут иметь индивидуального характера (статья 56 НК РФ).

Органы законодательной власти субъектов РФ вправе устанавливать сроки уплаты земельного налога, отличные от тех, которые содержатся в статье 17 Закона «О плате за землю». Доля средств от земельного налога и арендной платы за сельскохозяйственные угодья, перечисляемых на бюджетные счета субъектов Российской Федерации, устанавливается органами законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации.

Именно к компетенции органов законодательной (представительной) власти города Санкт-Петербурга относится и полномочие по определению ставок земельного налога в пределах средней ставки земельного налога, установленной Законом «О плате за землю» (постановление Конституционного Суда РФ от 8 октября 1997 года по делу о проверке конституционности Закона Санкт-Петербурга «О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году).

Соразмерная плата за ограниченное пользование чужим земельным участком (сервитут) либо иное ограничение (статья 56 ЗК РФ). Применительно к строительству и эксплуатации инженерных сетей и сооружений речь может идти лишь об установлении на земельный участок (например, в городе) частного сервитута (поскольку исчерпывающий перечень случаев установления публичного сервитута указанные цели не включает) либо иного ограничения прав на земельный участок (статья 56 ЗК РФ) по основаниям, установленным федеральными законами (например, особые условия использования земельных участков в пределах охранных зон инженерных сетей и коммуникаций).

Так, согласно статье 28 Закона «О газоснабжении в РФ»: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и отнесенных к категории земель промышленности, энергетики, недропользования или транспорта, осуществляется безвозмездно на основании решений органов власти, к полномочиям которых данный вопрос отнесен земельным законодательством Российской Федерации. Предоставление земельных участков, принадлежащих другим собственникам, осуществляется с согласия собственников земельных участков на основании договоров, заключаемых между собственниками земельных участков или уполномоченными ими лицами и организацией — собственником системы газоснабжения». В указанной норме речь идет именно об установлении частного сервитута на земельный участок.

Применительно к использованию земельного участка для ремонта инженерных сетей и коммуникаций речь может идти об установлении публичного сервитута (подпункт 2 пункта 3 статьи 23 ЗК РФ).

Применительно к частному (а в ряде случаев — и публичному) сервитуту Земельный кодекс устанавливает право собственника земельного участка, обремененного сервитутом, требовать от заинтересованных лиц соразмерную плату (пункт 6 статьи 23 и часть 2 пункта 7 статьи 23 ЗК РФ). Указанная плата относится к числу гражданско-правовых платежей, поскольку ее размер и порядок взимания устанавливаются соглашением (применительно к частному сервитуту) и она не включается в структуру системы налогов и сборов РФ (статьи 19 — 21 Закона «Об основах налоговой системы в РФ»; статьи 13 — 15 НК РФ). Более того, экономическая цель такой платы — возмещение потерь собственника земельного участка*, что следует из требования соразмерности такой платы степени обременения земельного участка, тогда как сбор** в силу пункта 2 статьи 8 НК РФ — это всегда плата за юридически значимые действия.

_________________________

* Потери собственника земельного участка очевидны, поскольку сервитут ограничивает его полномочия по пользованию и распоряжению земельным участком. Такие потери, как минимум, соответствуют величине земельного налога, который уплачивает собственник земельного участка.

** О налоге в отношении такой платы речь явно не идет в связи с ее очевидной индивидуальной возмездностью.

Несмотря на то, что статья 56 ЗК РФ применительно к иным (помимо сервитутов) ограничениям прав на землю ничего не говорит о платности таких ограничений, нет препятствий для применения по аналогии (статья 6 ГК РФ; пункт 3 статьи 3 ЗК РФ) норм пункта 7 статьи 23 ЗК РФ, поскольку ограничения прав на землю по своему статусу ближе к публичному сервитуту (это следует из сопоставления пункта 2 статьи 23 и пункта 3 статьи 56 ЗК РФ). Таким образом, представляется возможным утверждать, что «в случаях если установление ограничения прав на земельный участок приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник (землевладелец, землепользователь, арендатор) вправе требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших такое ограничение, соразмерную плату». Соответственно, статус этой платы аналогичен статусу платы за установление сервитута, т. е. гражданско-правовой платеж.

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ. Поскольку соразмерная плата является гражданско-правовой по своему характеру, ее размер определяется самостоятельно:

— Сторонами соглашения об установлении сервитута (применительно к частному сервитуту);

— Судом (в случае разногласий по ее размеру);

— Органами государственной власти или органами местного самоуправления в соответствующих актах (применительно к публичному сервитуту).

Еще раз отметим, что обладатели сервитута на сегодняшний день не обязаны уплачивать земельный налог, что не вполне экономически обосновано: фактически частью земельного участка, принадлежащего лицу, пользуется другой субъект. Вследствие этого, в соглашениях об установлении сервитута, судебных решениях об установлении сервитута или правовых актах государственных (муниципальных) органов следует предусматривать частичную компенсацию обладателем сервитута (ограничения прав) расходов собственника (владельца, пользователя) земельного участка по уплате земельного налога.

Возмещение стоимости изымаемого земельного участка в случае изъятия (выкупа). Принудительное отчуждение земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть проведено только при условии предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда (пункт 2 статьи 55 ЗК РФ). В отношении добровольного отчуждения земельного участка для государственных и муниципальных нужд уплата выкупной цены собственнику осуществляется на основании соглашения с ним в установленные таким соглашением сроки и порядке (пункт 1 статьи 281 ГК РФ). Отметим, что такое отчуждение возможно и в случаях если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка (часть 1 пункта 7 статьи 23 ЗК РФ), а в силу аналогии закона — в случаях, если к аналогичным последствиям приводит установление ограничения прав на земельный участок.

Таким образом, указанное возмещение должно обладать признаками:

— Предварительности (возмещение должно уплачиваться собственнику до перехода права собственности к покупателю, при отсутствии согласия собственника на иное);

— Соразмерности (согласно пункту 2 статьи 281 ГК РФ: «При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду»).

Причем, в соответствии с пунктом 3 статьи 55 ЗК РФ порядок определения цены выкупаемого земельного участка устанавливается гражданским законодательством, что предопределяет гражданско-правовой статус возмещения стоимости земельного участка.

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ. Поскольку выкупная цена является гражданско-правовой по своему характеру, ее размер определяется самостоятельно:

Источник: law.rufox.ru