10 (22) сентября 1839 г. в Москве на Алексеевском холме в древнем урочище Чертолье на месте Алексеевского женского монастыря был торжественно заложен храм Христа Спасителя. Закладка, совершённая митрополитом Московским Филаретом, была приурочена к празднованию 25-летней годовщины окончания Отечественной войны 1812 г. и взятию Парижа в марте 1814 г.

Замысел возведения храма в память спасения Отечества возник уже в 1812 г. Величественное здание первоначально планировалось строить по проекту архитектора А. Л. Витберга, но в 1832 г. был принят новый проект, подготовленный архитектором К. А. Тоном. Место для строительства храма выбирал лично император Николай I. Его выбор пал на территорию древнего Алексеевского монастыря, который было решено перенести в Красное село (нынешний Ново-Алексеевский монастырь). Средства на постройку храма собирались во всех церквях России, огромная сумма — более 15 млн. рублей — была выделена из казны.

Закладка храма Христа Спасителя стала всенародным праздником с войсковым парадом и крестным ходом по Москве, с чествованиями ветеранов Отечественной войны 1812 г. и молитвами о тех, кто погиб на полях сражений.

Храм Христа Спасителя. История строительства и восстановления

10 (22) сентября 1839 г. «… мать России — Москва кипела в торжественном восторге,… жители Москвы стекались со всех сторон к месту шествия величественного церемониала. Войско стояло уже в рядах от Успенского собора, до самого места заложения храма Христа Спасителя. На другой стороне, направо от Успенского собора, на тротуарах, в окнах и на крышах домов теснились зрители великой столицы; повсюду господствовала тишина…». Торжественная процессия — духовенство в полном облачении, император и вся свита следовали верхами «… к Лобному месту, мимо церкви Василия Блаженного, по набережной и далее по Пречистенке мимо Колымажного двора», возглавлял церемонию Святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский.

По прибытию на место заложения и по произнесению молитвы император Николай I в основании храма заложил крестообразную бронзовую доску с надписью: «В лето 1839, сентября 10 дня повелением Благочестивейшего и Самодержавнейшего Великого Государя императора Николая Павловича приступлено к исполнению священного обета, данного в Бозе почивающим императором Александром I, собственною Августейшей рукой императора Николая Павловича, за невозможностью воздвигнуть храм Христа Спасителя, по первому предположению, на Воробьёвых горах, положен камень основания на сем месте для сооружения оного храма».

В этот день вручали медаль, специально отчеканенную к этому событию. Праздник «… заключился торжественным гулянием в Кремлёвском саду, хоры полковых музыкантов услаждали гуляющую публику орфейскими звуками; стены Кремлёвские пламенели иллюминовкаю, так, что движущаяся масса народа освещалась как бы при наступлении волшебного дня».

Храм Христа Спасителя строился почти 44 года, с 1839 по 1883 г. Его высота от основания до креста составляла 103,5 м, толщина стен достигала 3 м 20 см. В двойных стенах были проложены коридоры, в которых разместили 177 мраморных мемориальных плит с описаниями событий войны 1812 г. и русских походов 1813-1814 гг. в хронологическом порядке. Росписи выполнили 38 художников: В. В. Верещагин, В. И. Суриков, К. Е. Маковский, Ф. А. Бруни, И. Н. Крамской, Г. И. Семирадский и др.

Храм Христа Спасителя. История строительства и восстановления

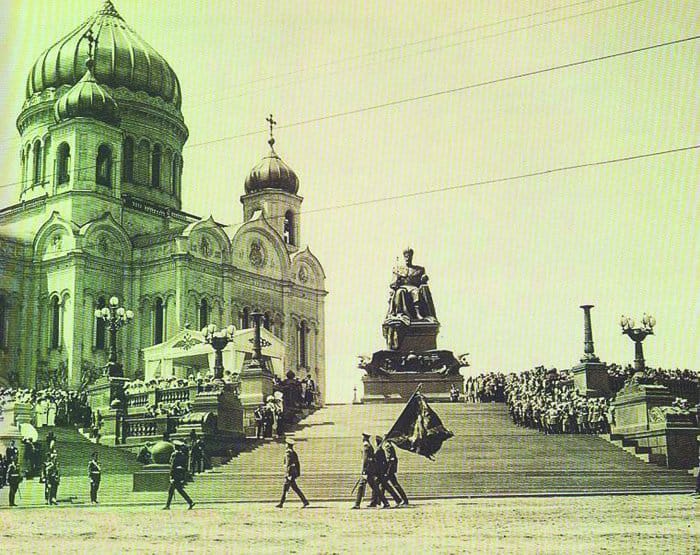

Торжественное открытие храма состоялось 26 мая (7 июня) 1883 г., в праздник Вознесения Господня и в год коронации Александра III. На него были отдельно приглашены ветераны войны 1812 г.

5 декабря 1931 г. храм-памятник воинской славы был уничтожен взрывом. На его месте решили построить Дворец Советов (высотой 500 м.), но началась Великая Отечественная война, и здание пришлось разобрать. В 1958 г. на месте собора появился плавательный бассейн «Москва».

В 1989 г. было принято решение о восстановлении храма Христа Спасителя, и в 1990 г. с востока от бассейна установили закладной камень. Уже в декабре 2000 г. все работы по внешней и внутренней отделке были полностью завершены. Новый храм отличается от прежнего стилобатной частью (сильно расширенным цокольным этажом), в которой разместились музей, зал Церковных Соборов, церковь Преображения, зал совещания Священного Синода, Трапезные палаты и различные технические службы. В новом храме есть и некоторые старые элементы — мраморные памятные доски из обходных коридоров и фрагменты главного иконостаса.

После восстановления храм Христа Спасителя стал кафедральным собором митрополита Московского, в нём проводятся главные праздничные службы.

Источник www.prlib.ruХрам Христа Спасителя: история возведения

Впервые Храм Христа Спасителя построили в 1883 году в честь победы над Наполеоном. Здание стало зримым воплощением славы и веры русского народа.

Когда в 1812 году войска Наполеона были повержены, воодушевлённый Александр I задумался о возведении в Москве церкви во имя Христа Спасителя. Эта идея была жестом благодарности Всевышнему за спасение русского народа. Впоследствии Александр I подписал Высочайший Манифест о строительстве храма и издал указ о празднестве 25 декабря как дня избавления от врагов.

Между тем, несмотря на то, что сам замысел возведения церкви принадлежал государю, его строительная идея была воплощена генералом русской армии Михаилом Ардалионовичом Кикиным. Архитектурная же задумка была представлена Александром Витбергом. Среди множества конкурсных работ именно его оказалась более подходящей для создания храма-памятника.

Проект начал реализовываться в 1817 году. Тогда и состоялась торжественная закладка храма. Проходила она на Воробьевых горах, но возникшие вскоре проблемы, связанные с непрочностью почвы, вынудили уже нового правителя — Николая I — приостановить работу. В апреле 1832 года император утвердил новый проект храма.

В этот раз архитектором выступал Константин Тон, а местом возведения храма-памятника стал берег Москвы-реки, рядом с Кремлем. Находившийся на этой территории Алексеевский монастырь был переведен в Сокольники, а церковь Всех святых разрушена. Закладка нового храма состоялась в сентябре 1839 года.

Преодолевая пожары, затопление грунтовыми водами и обвалы фундамента, рабочие строили храм больше сорока лет. В 1841 году с поверхностью цоколя были выровнены стены. В 1846 году сведён свод большого купола. Через ещё три года была завершена работа по внешней облицовке и начата установка металлических крыш и глав. В 1849 году закончен свод большого купола.

В 1860 году наружные леса были разобраны, и Храм Христа Спасителя впервые предстал перед москвичами. Уже в 1862 году на крыше установили бронзовую балюстраду, отсутствующую в первоначальном проекте. И к 1881 году были закончены работы по устройству набережной и площади перед храмом, а также установлены наружные фонари. Работы по внутренней росписи храма к этому времени тоже подошли к концу.

На всех стенах храма были помещены фигуры святых заступников и молитвенников за русскую землю, а также русских князей, отдавших свои жизни за целостность страны. Имена этих героев были начертаны на мраморных досках, разложенных в нижней галерее храма. В целом, скульптурное и живописное убранство Храма Христа Спасителя представляло собой редкое единство, выражающее все милости Господни, ниспосланные по молитвам праведников на русское царство в течение девяти веков. А также те пути и средства, которые господь избрал для спасения людей, начиная от сотворения мира и грехопадения до искупления рода человеческого спасителем.

Освящение храма состоялось в день Вознесения Господня — 26 мая 1883 года. В это же время на престол вступил Александр III. В июне, во имя святого Николая Чудотворца, совершилось освещение предела храма, а в июле во имя святого Александра Невского был освящён второй предел. После этого в храме стали проводится регулярные богослужения. Хор, учреждённый при храме, вскоре стал считаться одним из лучших в столице.

Всевозможные события, юбилеи и коронации с размахом отмечались в храме. Главным же престольным праздником считалось Рождество Христово, которое до 1917 года отмечалось всей православной Москвой как день победы в Отечественной войне 1812 года. В начале 1918 года, в период гонений на церковь, храм полностью лишился помощи от органов власти, а 5 декабря 1931 год был разрушен большевиками.

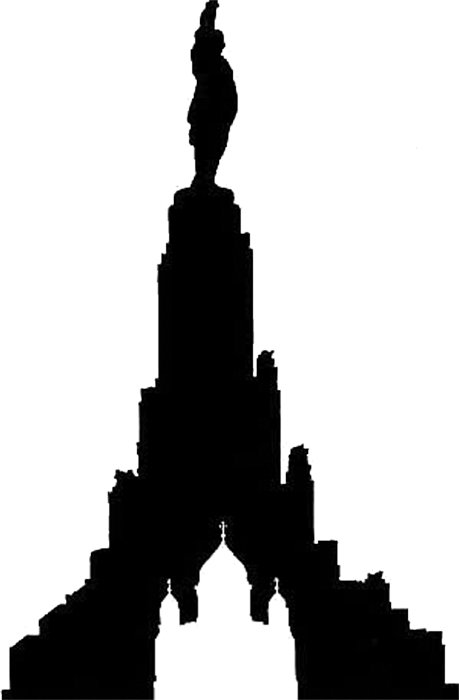

В честь победившего социализма на этом месте власти решили построить Московский Дворец Советов. По задумкам, это должно было быть самое высокое в мире здание, которое стало бы символом новой страны. Предполагалось, что размеры здания превысят четыреста метров, а на его крыше будет установлена вращающаяся статуя Ленина. Впрочем, воплотить проект в жизнь так и не удалось. И после Второй мировой войны на месте памятника-храма появился бассейн «Москва».

В годы перестройки возникло общественное движение за воссоздание Храма Христа Спасителя. Впоследствии было принято решение восстановить храм на его изначальном месте и в точности соответствующим оригиналу. Бассейн разобрали, и в середине 1990-х годов началось строительство. Великое освящение Храма Христа Спасителя свершилось в 2000 году и ознаменовало начало нового тысячелетия.

Источник diletant.mediaЕго добил только третий взрыв: история храма Христа Спасителя

Пассажиры на станциях московского метро «Кропоткинская» или «Охотный Ряд» наверняка очень удивятся, если им скажут, каким мрамором выложены вестибюли этих станций. Дело в том, что это мрамор храма Христа Спасителя, взорванного в 1931 году. После отданного лично Сталиным распоряжения о его сносе и строительстве на этом месте Дворца Советов было решено передать «строительный материал» главного собора России на различные хозяйственные нужды.

Первый этаж еще памятной многим гостиницы «Москва» облицевали красным гранитом из лестниц собора. А мраморные скамьи установили на станции метро «Новокузнецкая».

Скамейка из храма Христа Спасителя на станции метро «Новокузнецкая»

Один из колоколов храма перенесли на башню Северного речного вокзала в Химках. А в одном из помещений главного здания МГУ на Воробьевых горах и сегодня стоят несколько колонн, в свое время взятые из алтаря храма.

В Донской монастырь, где новые власти открыли Антирелигиозный музей, передали несколько горельефов с фасадов храма. Там до сих пор находятся фрагменты статуи Георгия Победоносца и ветхозаветной пророчицы Деворы, а также пострадавший от взрыва барельеф «Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на Куликовскую битву».

В Геологическом музее им. В. И. Вернадского были найдены подлинные фрагменты иконостаса Храма Христа Спасителя: это небольшие колонны из черного с прожилками мрамора, колонны с капителями из голубовато-серого мрамора и др.

Фото Владимира Ештокина

Есть факты и вовсе поразительные: когда в конце 1990-х проводили капитальный ремонт Третьяковской галереи, то стали менять истертые мраморные ступени, которые вели в гардероб. Каково же было удивление рабочих, когда на обратной стороне демонтированных ступеней они увидели выбитые имена героев 1812 года. Ступени в гардероб были сделаны из мрамора памятных досок храма.

Память героев духа, воинов, положивших жизнь свою за веру и Отечество, десятилетиями попиралась ногами ничего не ведающих посетителей Третьяковки. Эти ступени теперь в музее храма. Кроме того, часть мемориальных плит с именами героев из окружной галереи храма раздробили в мелкую щебенку и посыпали ею дорожки в Центральном Парке культуры имени Горького и в других столичных парках. Смысл этого действия был уже точно не хозяйственный, а символический. Так в 1930-е годы на пока еще свежей революционной волне хотели навсегда уничтожить память о старой России и ее великих победах.

В память о чуде

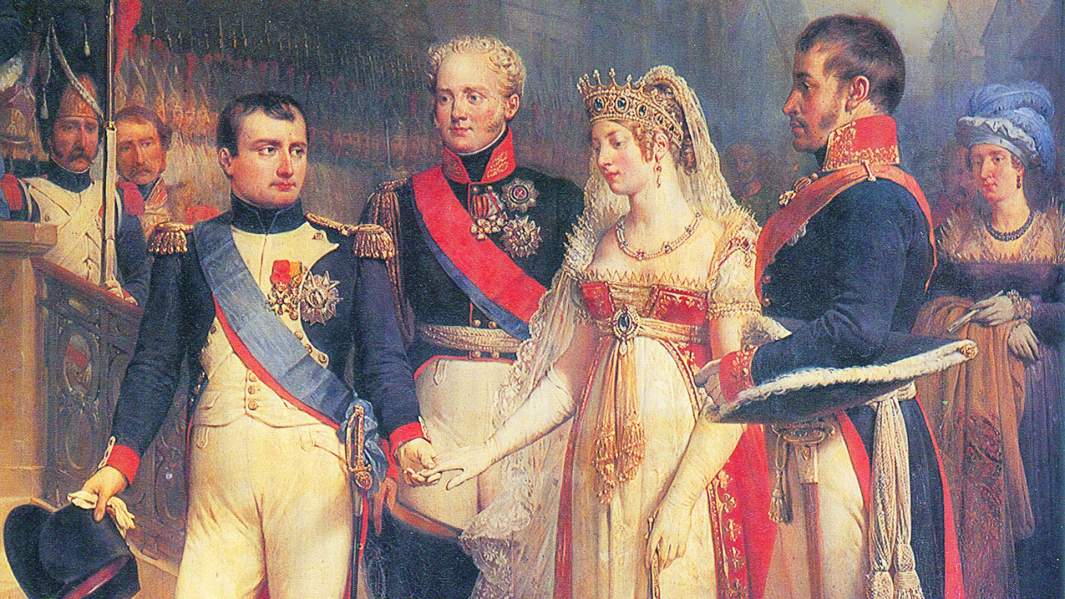

25 декабря 1812 года, в день Рождества Христова (по ст. ст.), последние наполеоновские солдаты переходили по льду реку Неман, навсегда оставляя пределы России. В этот же день был издан Высочайший Манифест императора Александра I о строительстве в Москве храма Христа Спасителя* «в ознаменование благодарности к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели». Случилось так, что самые критические испытания, которые выпали на долю России за последние двести лет, оказались тем или иным образом связаны с храмом Христа Спасителя. Наша страна уже не один раз за два последних столетия была на краю гибели, но снова воскресала, несмотря ни на что. И каждый раз это выглядело как настоящее чудо.

Свято-Алексеевский монастырь, на месте которого позднее и был построен храм Христа Спасителя. Картина Карла Рабуса, 1838 г. Как гласит популярная, но недостоверная народная легенда, заставили переехать на новое место вопреки желаниям его насельниц. Игуменья монастыря, не желая переезжать, якобы сначала привязала себя цепями к дубу в монастырском дворе, а потом прокляла это место.

Также рассказывают, что когда в монастырь приехал Николай I и стал лично убеждать монахинь в необходимости переезда, то по окончании малоуспешных уговоров та же игуменья вдруг ему напророчила: «Государь, получишь здесь лужу». Впрочем, никакого проклятия, судя по всему, не было. Оно не подтверждается никакими историческими документами и свидетельствами. Подобные рассказы — скорее мифы, которыми post factum старались объяснить последующую трагическую судьбу храма.

Чудом было спасение России от вражеского нашествия в 1812 году, когда 600-тысячной наполеоновской армии Россия смогла первоначально противопоставить менее 200 000 своих солдат и офицеров. В память об этом чуде и решили воздвигнуть храм Христа Спасителя. Настоящим чудом было спасение России в Великую Отечественную войну. Между прочим, именно ее начало помешало достроить на месте взорванного храма коммунистический Дворец Советов. Чудом было и то, что, казалось бы, навсегда утраченный вследствие Октябрьской революции храм всего за несколько лет был восстановлен после падения коммунистической власти.

А ведь первый раз он строился очень и очень долго. Между указом императора Александра I о возведении храма и его освящением в 1883 году прошло семьдесят лет.

Неудачная попытка

Мало кто знает, что сначала храм Христа Спасителя планировали воздвигнуть на Воробьевых горах, своеобразной «короне Москвы», откуда он возвышался бы над столицей и был виден отовсюду.

Его строительство доверили молодому зодчему Карлу Магнусу (после принятия православия — Александру Лаврентьевичу) Витбергу. Он спроектировал трехъярусное здание с тремя престолами. Первый храм, самый нижний, должен был стать и усыпальницей русских воинов, где постоянно шли бы панихиды. Ознакомившись с проектом Витберга и обращаясь к архитектору, Александр I воскликнул: «Вы заставили говорить камни!»

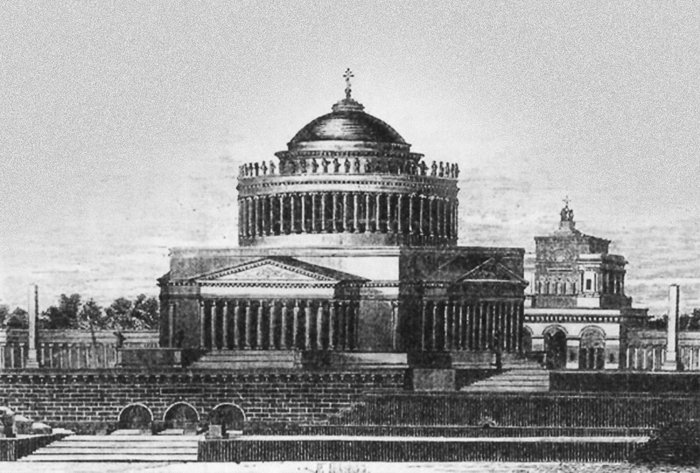

Так по проекту А. Л. Витберга должен был выглядеть Храм Христа Спасителя

Ровно в пятую годовщину изгнания французов из Москвы, 12 октября 1817 года, между Смоленской дорогой (по ней враг вошел в Москву) и Калужской (по ней он столицу покинул) на Воробьевых горах состоялась торжественная закладка храма Христа Спасителя.

Однако Витберга, фаворита Александра I (недаром тот был его восприемником при крещении и дал ему свое имя), после смерти императора незаслуженно обвиняют в казнокрадстве и после длительных разбирательств ссылают в Вятку.

Отказываются и от строительства храма на Воробьевых горах. Во-первых, из-за оседания грунта на берегу Москвы-реки и опасности оползня. Во-вторых, были высказаны опасения, что из-за отдаленности от центра столицы великолепное здание большую часть времени будет пустовать. Кроме того, проект Витберга был исполнен мистического символизма, очень близкого мировоззрению Александра I, но чуждого взглядам нового русского царя, не разделявшего мистических увлечений своего брата.

Первая жизнь храма

Тем не менее, Николай I не забыл «обета» Александра I. Проектирование нового храма было доверено Константину Андреевичу Тону, знаменитому автору Московского и Николаевского вокзалов-близнецов в обеих русских столицах, набережной в Санкт-Петербурге со знаменитыми сфинксами перед Академией художеств и Оружейной палаты в Кремле.

Император утверждает для нового строительства холм рядом с Большим Каменным мостом. Место было выбрано из-за близости к Кремлю, а также потому, что с него храм Христа Спасителя был бы виден изо всех районов Москвы. Находившийся здесь Алексеевский женский монастырь переносят в Красное село (сейчас это район станции метро Красносельская).

Торжественное открытие памятника Александру III в 1912 году (разрушен в 1918 году). оенный парад принимает император Николай II

10 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка нового храма. Ее совершил сам святитель Московский Филарет, мощи которого сейчас почивают в храме.

Строился он почти 44 года. Деньги на него собирала вся Россия. В церквях стояли кружки с надписью «На построение храма Спасителю Христу в Москве».

Через двадцать лет после начала строительства со здания убирают наружные леса, и храм впервые предстает перед москвичами во всем своем величии и великолепии. Он поистине царствует над столицей — его золотые купола видны даже за десятки верст от центра Москвы.

К 1881 году заканчивают работы по внутренней росписи храма, а также по устройству набережной и площади перед храмом. Расписывали его лучшие художники России — В. Суриков, Ф. Бруни, И. Крамской, В. Верещагин, и другие. Авторами фасадных скульптур на сюжеты из Ветхого Завета и русской истории были барон П. Клодт, А. Логановский, Н. Рамазанов. Тематику росписей важнейших частей здания — главного купола и его пояса, малых сводов и иконостаса — утверждал лично святитель Филарет, митрополит Московский.

И вот в день Вознесения Господа, 26 мая (8 июня) 1883 года происходит освящение храма Христа Спасителя, специально приуроченное к коронации Александра III. В северном углу храма стоят немногочисленные ветераны Отечественной войны с георгиевскими орденами на груди. Впервые звучит увертюра П. И. Чайковского «1812 год», специально написанная для этого празднества.

Храм получил статус кафедрального собора, а его причт приравняли к духовенству столичного Исаакиевского собора. С тех пор под его сводами произошло немало важных исторических событий. В нем, например, отмечалось 100-летие Отечественной войны и празднование 300-летия Дома Романовых.

После Февральской революции в августе 1917 года в храме открылся Всероссийский Поместный Собор, который через два месяца избрал Патриархом Московским и всея Руси митрополита Московского Тихона. Тогда Русская Церковь после 200-летнего перерыва вновь обрела своего Патриарха.

Но уже через три месяца, в ноябре 1917 года здесь по настоянию Патриарха Тихона совершались молебны об умиротворении России. По окончании же похорон жертв революционных боев в храме Христа Спасителя отслужили Соборное моление обо всех погибших в кровавых столкновениях.

«Прощай, хранитель Русской славы!»

После Октябрьской революции судьба храма была предрешена. Еще в декабре 1922 года на Первом съезде советских депутатов, провозгласившем создание СССР, С. М. Киров предложил вместо «дворца банкиров, помещиков и царей» воздвигнуть «новый дворец рабочих и трудящихся крестьян». Он должен появиться, говорил Киров, в Москве «на самой красивой и лучшей площади» и стать «эмблемой грядущего могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и там, на Западе».

Взрыв храма Христа Спасителя, 1931 год. Планировали уничтожить не только храм Христа Спасителя. Согласно генплану Москвы 1935 года собирались снести в округе практически все здания и создать вокруг огромную площадь, которая соединила бы Дворец Советов с Кремлем.

Не должно было остаться ни церкви Илии Обыденного рядом с Остоженкой, ни «дома-сказки» в Соймоновском проезде, ни других замечательных зданий. Однако все они остались целы и дожили до наших дней. Вместе с храмом уничтожили только две церкви — Похвалы Богородицы (рядом с ним) и Святодуховскую (на Гоголевском бульваре). Фото xxc.ru

В марте 1924 года в газету «Правда» пришло письмо от некоего студента Балихина из Ассоциации новых архитекторов с предложением снести храм Христа Спасителя, чтобы на его месте поставить монументальное здание, которое одновременно являлось бы памятником Ленину. С этого момента начался отсчет времени до уничтожения храма.

Преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Горельеф разрушенного Храма Христа Спасителя Скульптор А. Логановский. Фото xxc.ru

В прессе под предводительством «Союза воинствующих безбожников» развязывают дикую кампанию по дискредитации архитектурных достоинств главного собора России. Его уничижительно сравнивают с самоваром и куличом, утверждают, что он якобы «не представляет художественной ценности», что храм — «толстый ядовитый гриб», «питающийся соками» Замоскворечья, созданный для «прославления массового человекоистребления (имеется в виду война 1812 года. — Ред.), в котором рабочие и крестьяне не проявляли никакого беспримерного усердия».

В августе 1931 года начались работы по разборке храма и расчистке окружающей территории. А в полдень 5 декабря этого же года раздался первый мощный взрыв, потом второй. Но храм Христа Спасителя продолжал стоять почти невредимый. Его добил только третий взрыв.

От освящения храма до его разрушения прошло меньше 50 лет.

Несбывшаяся утопия

Через два года после взрыва принимается проект Дворца Советов архитектора Б. М. Иофана (соавторы В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейх). Его масштабы способны поразить воображение любого человека. Гигантское здание высотою в 420 метров венчала бы огромная статуя Ленина (вдвое выше американской статуи Свободы). Для сравнения — высота храма Христа Спасителя составляла 104 метра (то есть храм был ниже планируемого «чудо-дворца» в четыре раза!). Так на месте храма Богочеловеку должен был появиться символически противопоставленный ему коммунистический всемирный «храм», который вместо креста увенчала бы фигура человекобога.

По проекту Дворец Советов должен был высотой превосходить Храм Христа Спасителя в 4 раза. Планировали уничтожить не только храм Христа Спасителя. Согласно генплану Москвы 1935 года собирались снести в округе практически все здания и создать вокруг огромную площадь, которая соединила бы Дворец Советов с Кремлем.

Не должно было остаться ни церкви Илии Обыденного рядом с Остоженкой, ни «дома-сказки» в Соймоновском проезде, ни других замечательных зданий. Однако все они остались целы и дожили до наших дней. Вместе с храмом уничтожили только две церкви — Похвалы Богородицы (рядом с ним) и Святодуховскую (на Гоголевском бульваре).

Дворцу Советов предстояло стать самым высоким сооружением в мире. Предполагалось, что он будет центром новой Москвы — столицы мирового коммунизма, утопического рая на Земле. Два его зала — Большой и Малый — должны были вмещать 15 000 и 6 000 человек соответственно.

В гигантской голове Ленина размерами с 5-этажное здание планировали разместить библиотеку, а указательный палец статуи вождя всемирного пролетариата был длиной 4 метра.Дворец Советов начали строить еще в первой половине 1930-х гг., но успели лишь заложить фундамент. В Великую Отечественную становится не до строительства гигантского Дворца Советов. Осенью 1941 года, когда немцы рвались к столице, металлические конструкции со строительства пошли на изготовление противотанковых ежей для обороны Москвы.

Открытый бассейн «Москва», сооруженный на месте храма Христа Спасителя

После войны проект замораживают из-за нехватки средств в стране, восстанавливающейся после истребительной войны. Идея Дворца Советов вместе с верой в более или менее близкую победу коммунизма во всем мире постепенно угасала. В результате власти решили ограничиться строительством в Кремле Дворца съездов, а на месте непостроенного дворца в 1958 году сооружают открытый бассейн «Москва» по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. Кстати, если бы на месте уничтоженного храма выстроили что-то более серьезное, скажем, жилые здания, то восстановить храм в постсоветское время было бы очень непросто.

Новая жизнь храма

В конце 1980-х гг. возникает общественное движение за восстановление храма. Особенно много для его возрождения сделали писатели Владимир Солоухин, Владимир Крупин и Валентин Распутин, композитор Георгий Свиридов.

В феврале 1990 года Священный Синод Русской Церкви благословил возрождение храма и обратился к Правительству России с просьбой разрешить вновь построить его на прежнем месте. И уже через четыре года строители разобрали бассейн и начали установку фундамента храма.

Фото Владимира Ештокина

Поскольку одной Церкви, несмотря на многочисленные пожертвования прихожан, возвести храм было не под силу, в его строительстве активное участие приняло Правительство Москвы. Было достигнуто соглашение, что он передается не в собственность Церкви, а в муниципальную собственность, в которой находится и поныне.

Уже в апреле 1996 года на главы храма водрузили кресты, а на куполах зазвенели отлитые на заводе ЗИЛ колокола. 19 августа 2000 года Святейший Патриарх Алексий II совершил Великое освящение храма. То есть от начала строительства до освящения храма прошло менее шести лет.

Фото Владимира Ештокина

В храме Христа Спасителя хранятся уникальные святыни: частица ризы (хитона) Господа Иисуса Христа, частица ризы Пресвятой Богородицы и гвоздь от Креста, на котором был распят Спаситель. Также в храме находятся частицы мощей Иоанна Крестителя, апостола Андрея Первозванного, преподобной Марии Египетской, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого, равноапостольного князя Владимира, князя Александра Невского, митрополита московского Филарета (Дроздова), а также мощи других святых и подвижников Церкви.

Храм Христа Спасителя — главный собор России. Он вмещает несколько тысяч человек. Высота храма та же, что и в прошлом веке — 104 м, а толщина стен — 3,2 м. Его настоятелем является Патриарх Московский и всея Руси (представитель Патриарха в храме — ключарь храма протоиерей Михаил Рязанцев).

Здесь проходят патриаршие богослужения на Рождество, Пасху и другие Великие праздники Русской Православной Церкви. Здесь на Архиерейском соборе в августе 2000 года к лику Святых новомучеников российских были причислены Николай II и его семья. Здесь были выставлены на поклонение мощи апостола Андрея Первозванного (июнь 2003 года) и чествовали вернувшуюся из Америки Тихвинскую икону Божией Матери (июнь 2004 года). Здесь в ноябре 2011 года выставили на поклонение многочисленным паломникам Честной Пояс Пресвятой Богородицы. Также в храме Христа Спасителя на Поместном Соборе в 2009 году состоялись избрание нового Патриарха Московского и всея Руси и его интронизация.

При подготовке статьи были использованы материалы книги «Храм Христа Спасителя». СПб, издательство «П-2», 2011. 157 с.

Источник foma.ruТрижды рожденный: правда о храме Христа Спасителя

Он был задуман в 1812 году в благодарность за изгнание врага с земли русской и в память о погибших в той войне, однако судьба его оказалась весьма сложной и запутанной, под стать судьбе России тех лет. Идея храма принадлежит Александру I, строить его начал Николай I, а открывали собор уже при Александре III. В ХХ веке его успели разрушить и построить вновь. «Известия» — о драматической истории храма Христа Спасителя, заложенного ровно 180 лет назад — 22 (10-го по старому стилю) сентября 1839 года.

По обету всему свету

История храма началась в декабре 1812 года, когда пришла весть о том, что последние солдаты наполеоновской армии покинули пределы России. Высочайший манифест о победе увидел свет 25 декабря и именно в нем император Александр I впервые объявил о решении построить храм в Москве:

Наполеон I, Александр I, Луиза Прусская и Фридрих Вильгельм III. Картина Николя Госса «Тильзитское свидание»

«В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, какими в сии трудные времена превознес себя народ Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в Первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа, подробное о чем постановление возвещено будет в свое время. Да благословит Всевышний начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нём пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием к делам их предков».

Такие храмы в России принято называть обетными — построенные по обету, обещанию. Выбор места строительства после сожжения Наполеоном Москвы даже не подлежало сомнению, а выбор Христа в качестве покровителя храма объяснялся тем, что фигура Спасителя должна была объединить память о православных, католиках и лютеранах, которые воевали в обеих армиях и погибли на полях сражений. Храм должен был стать памятником-кенотафом павшим и одновременно символом победы русского оружия.

Объявили конкурс. Свои работы представили самые известные зодчие того времени: А.Н. Воронихин, В.П. Стасов, А.Д. Захаров, А.И.

Мельников, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, Д. Кваренги. Но победил проект безвестного Карла Витберга — даже не архитектора, а художника, шведа по происхождению, хоть и родившегося в Санкт-Петербурге.

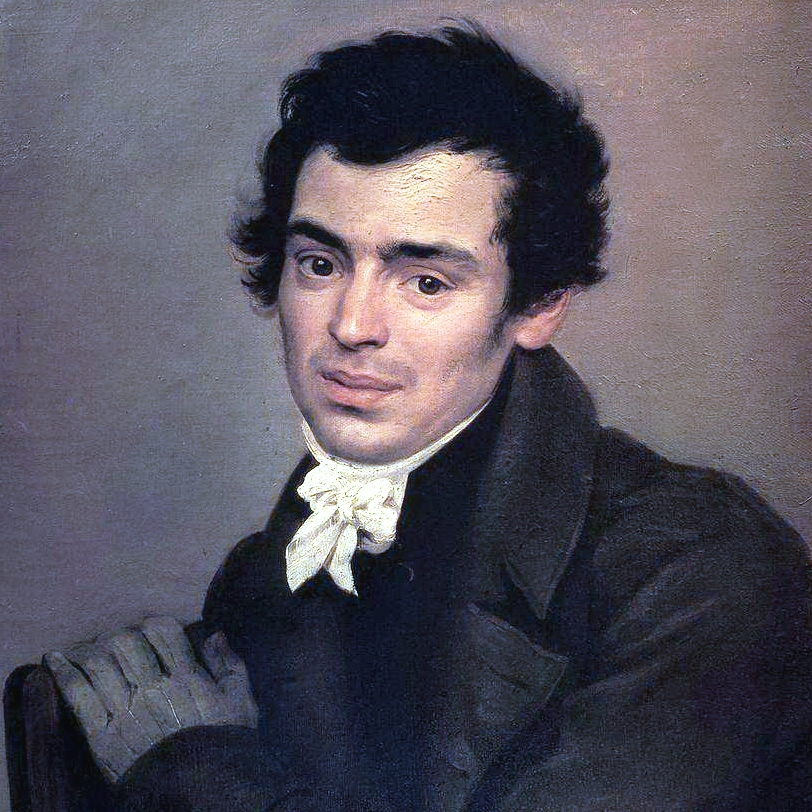

Александр (Карл) Витберг

Причины своего выбора император Александр объяснил в личном письме к 28-летнему зодчему:

«Вы отгадали мое желание, удовлетворили мысли об этом храме. Я желал, чтобы он был не одной кучей камней, как обыкновенное здание, но был одушевлен какой-либо религиозной идеею; но я никак не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ждал, чтобы кто-либо был одушевлен ею, и потому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до двадцати проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные. Вы же заставили говорить камни».

Александр предложил строить храм не в городской черте, где не было достаточно места для грандиозного сооружения, а на месте Воробьевского дворца — загородной императорской резиденции, погибшей в московском пожаре 1812 года. Поскольку это максимальная точка высокого берега реки, храм прекрасно смотрелся бы из города, а из него открывался бы великолепный вид на Москву. Выбор места имел и символический подтекст: оно расположено как раз между Смоленской и Калужской дорогами, по которым армия Наполеона входила и отступала из Москвы.

Проект храма Христа Спасителя Карла Витберга

Проект можно назвать грандиозным — по сути, это был не один, а три храма, расположенные один над другим. «Храм тела, храм души и храм духа, — но так как человек, пребывая тройственным, составляет одно, так и храм при всей тройственности должен быть един», — писал сам Витберг. Одновременно три храма символизировали и Троицу.

В толще Воробьевых гор должен был находиться подземный храм Рождества Христова в память о погибших, где постоянно шли бы панихиды. Над ним, на кромке горы должен был вырасти огромный 240-метровый (это втрое больше нынешнего!) крестообразный в плане храм Преображения Христова — символ победы русского оружия.

От него крыльями расходились галереи, поддерживаемые шестьюстами колоннами, сделанными из трофейных пушек. А над ним — круглый верхний храм во имя Воскресения Христова в знак победы православного духа. В галереях и ниже по склону вдоль аллей отводилось место для статуй видных полководцев и монархов, знамен, трофеев и т.д. Витберг был членом масонской ложи «Умирающий сфинкс», поэтому его замысел был проникнут разными символами и знаками, что очень понравилось склонному к мистицизму императору.

Строительный коллапс

Война подточила финансы государства — казна была почти пуста. Объявили всенародную подписку, надеясь на помощь разных слоев общества. Однако сбор пожертвований шел вовсе не так активно, как ожидалось, и лишь через несколько лет была собрана сумма, позволявшая начать работу, да и та в основном была внесена императором.

В пятилетие начала отступления французов из Москвы, 12 октября 1817 года, состоялась торжественная закладка храма. Присутствовал император с семьей, двор, герои недавних сражений, иностранные гости. На мероприятие собралось около 400 тыс. москвичей — добрая половина города.

«Протоиереев было более 30, священников около 300, а диаконов около 200. два хора певчих — придворные и синодальные. в лучших и богатейших облачениях». Витбергу по такому случаю был пожалован чин коллежского асессора и Владимирский крест, он получил звание академика архитектуры, потомственное дворянство и фамильный герб. Зодчий принял православие, причем крестным отцом его стал сам Александр I. В честь своего покровителя Карл Магнус был наречен Александром, и именно под этим именем он вошел в историю русской архитектуры.

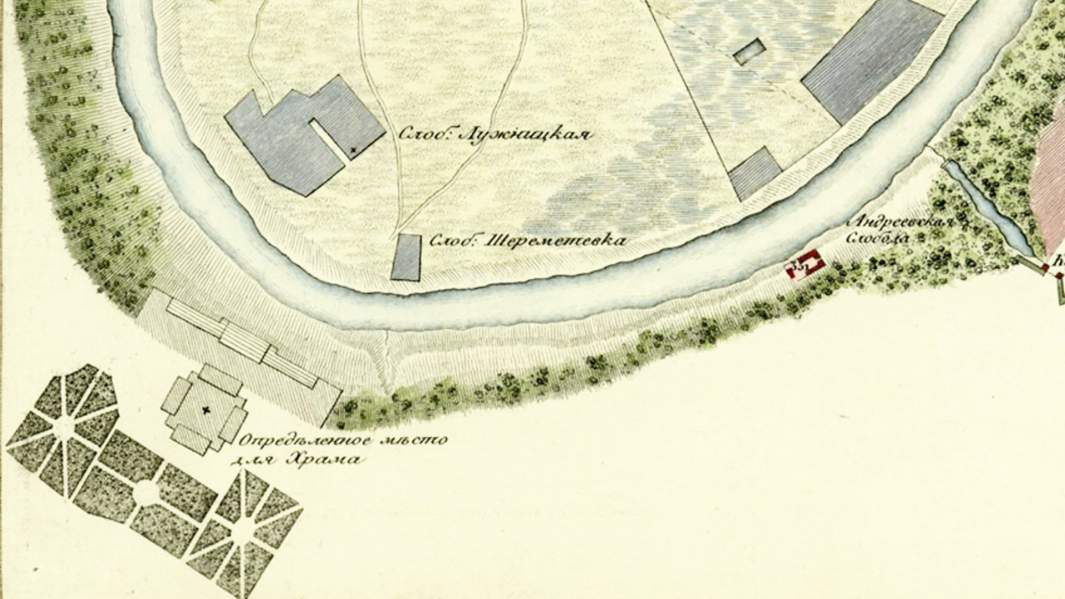

Фрагмент «Плана столичного города Москвы», выполненного в 1819 году офицерами Военно-топографического депо, с указанием места предполагаемой постройки храма Христа Спасителя на Воробьевых горах

Обитатели исторических казематов обязаны делать ремонт своими силами и за свой счет, а удобств нет даже во дворе

Как и предсказывали некоторые специалисты (например, полковник Николай Иванович Яниш), строители столкнулись с огромными сложностями. Дело в том, что глинистые и песчаные почвы под нагрузкой «плыли» вниз по склону, из-за чего пришлось вести масштабные и очень дорогостоящие инженерные и земляные работы. На них ушли практически все имевшиеся средства, но видимого результата не было — за семь лет не удалось закончить даже «нулевой цикл». Император продолжал верить в своего крестника и поддерживал его, но в 1825 году Александра I не стало.

Взошедший на престол Николай Павлович создал комиссию — «Искусственный Комитет» под председательством инженер-генерала К.И. Оппермана. Вошедшие в нее известные инженеры и архитекторы после серьезных исследований вынесли вердикт — строить на краю Воробьевых гор нельзя, почвы и дальше будут «плыть» по склону.

11 мая 1827 года сенат издает указ: «Комиссию о сооружении в Москве храма во имя Христа Спасителя закрыть, а дела ее, чиновников, строения, заготовленные материалы и все казенное ведомства ее имущество — передать в ведение московского военного генерал-губернатора и действительного тайного советника князя Юсупова». При передаче дел выявилась огромная недостача — исчез почти миллион рублей.

Началось следствие, тянувшееся семь лет. Личной корысти Витберга выявлено не было, тем не менее зодчего обвинили в недогляде за вороватыми подрядчиками и сослали в Вятку. Имущество его конфисковали. Остаток жизни императорский крестник провел в бедности и безвестности, перебиваясь случайными заработками.

Раскрашенная гравюра А. Афанасьева «Историческое изображение торжества, происходившего при заложении храма Христа Спасителя на Воробьевых горах 12 октября 1817 года»

Исполнение обещаний

Не выполнить обет старшего брата Николай не мог, да и для него самого война 1812 года была значимым событием. Он рвался на фронт, но император запретил великим князьям участвовать в боях. Это занозой сидело в душе Николая, окруженного при дворе ветеранами и героями войны, многие из которых были его ровесниками.

Снова объявили конкурс, снова в нем участвовали лучшие творческие силы страны. Императору ни один из проектов не понравился. И тогда в 1831 году он лично назначил главным архитектором Константина Андреевича Тона. Причины этого решения до конца не ясны, поскольку на счету зодчего была одна построенная церковь и несколько не слишком значительных работ.

Тону было чуть за тридцать, и большую часть взрослой жизни он провел в Италии, куда был командирован после отличного окончания Академии художеств. На Апеннинах он добился определенного успеха — за проекты реставрации храма Фортуны в Пренесте и комплекса императорских дворцов на Палатинском холме в Риме Тон даже получил звание академика.

На родине это оценили, и Тон в 1828 году был лично приглашен императором на работу в Кабинете Его Величества. Вскоре молодой архитектор получил заказ на строительство церкви Екатерины Великомученицы в Екатерингофе, которую выполнил в национальном стиле с отсылками к византийским и древнерусским традициям. Николаю церковь понравилась. А еще Тон поразил монарха бережливостью к государственным деньгам: он не просто не просил увеличить смету (что было нормой), а даже умудрился сэкономить часть выделенных средств. Не терпевший казнокрадов государь это оценил.

Важен и идеологический аспект, ведь сооружение храма в честь победы имело символический и политический смысл. Подавляющее большинство представленных на конкурс работ были выполнены в манере европейского классицизма. Но Николай западного влияния не любил и отчасти побаивался.

А предложенный Тоном проект в византийско-русском стиле гораздо лучше вписывался в миропонимание государя — до провозглашения графом Уваровым знаменитой триады «православие, самодержавие и народность» оставался какой-то год. Николай решил не объявлять подписку, а строить собор на средства казны. Посему и право выбора проекта и архитектора счел возможным оставить за собой.

К 1832 году проект Тона был утвержден, но удобных и свободных территорий в уже восстановленной Москве не осталось, нужно было чем-то жертвовать. Опираясь на конкурсные предложения московских зодчих, Тон представил Николаю на выбор три варианта: за Воспитательным домом, где церковь Никиты Мученика на Кресте над Москвой-рекой (Швивая горка), на Тверской улице на месте Страстного монастыря (нынешняя Пушкинская площадь) и на месте Алексеевского женского монастыря в Чертолье, между Большим Каменным мостом и Пречистенскими воротами. Император выбрал последнее. И решение монарха вновь оказалось опрометчивым.

«Сему месту быть пусту»

История Алексеевского монастыря уходит в XIV век, когда московский митрополит Алексей Федорович Бяконт (воспитатель Дмитрия Донского и фактический правитель при малолетнем князе) решил основать первую в городе женскую обитель. Размещался монастырь за ручьем Черторыем ближе к Крымскому броду и был освящен в честь зачатия святой Анны, почему именовался Зачатьевским.

Первыми же обитательницами его стали родные сестры митрополита Алексия, принявшие в монашестве имена Иулиании и Евпраксии. Монастырь стоял двести лет. В XVI веке он не раз подвергался разграблению крымчаков и ногайцев. После очередного разгрома и пожара на старом месте его решили не восстанавливать, а перенести под защиту крепостной стены Белого города.

Так он и оказался на Волхонке, возле Пречистенских ворот. При строительстве новых зданий возвели храмы и в честь Алексия, человека божьего, и в честь зачатия святой Анны. Но в народе новый монастырь теперь именовали Алексеевским. В 30-е годы XVII века мастера Антип Константинов и Трефил Шарутин по царскому указу и в благодарность за рождение долгожданного наследника (будущего царя Алексея Михайловича) построили в обители небольшой, но изящный двухшатровый храм, считавшийся одной из самых красивых церквей столицы. Вскоре строительство храмов такого типа было запрещено патриархом Никоном как не соответствующее канону, и собор Алексеевского монастыря стал совершенно уникальным.

Картина Карла Рабуса «Алексеевский монастырь»

Но, несмотря на 400-летнюю историю, монастырь решили снести, а сестрам приказали переселяться в район Красного села (район нынешнего метро «Красносельская»). Существует легенда, что, когда монахини отстояли последнюю службу, настоятельница обители игуменья Клавдия повелела приковать себя цепями к росшему посреди монастырского двора старому дубу. Выдворять ее пришлось силой, и в разгар этой безобразной сцены игуменья изрекла проклятие: «Сему месту быть пусту!».

Внутренняя красота

В 1837 году начались работы по демонтажу монастырских построек, после чего следовали земляные работы по сооружению котлована. 27 июля 1838 года началось сооружение фундамента. По деревянным наклонным плоскостям глыбы бутового камня самокатом спускались на положенное место, после чего пространство между ними заливалось специальным раствором. На эти работы и «выстаивание» фундамента ушел еще год. Лишь 10/22 сентября 1839 года состоялась вторая торжественная закладка храма — хотя и не столь пышная, как первая. На закладном камне, привезенном с Воробьевых гор, была сделана табличка со следующими словами:

Источник iz.ru«В лето 1839, сентября 10 дня, повелением Благочестивейшего Самодержавнейшего Великого Государя Императора Николая Павловича приступлено к исполнению священного обета, данного в Бозе почивающим Императором Александром I, и собственноручною Августейшею рукою Императора Николая Павловича, за невозможностью воздвигнуть Храм Христа Спасителя, по первому предположению, на Воробьевых горах, положен камень основания на сем месте для сооружения оного Храма».