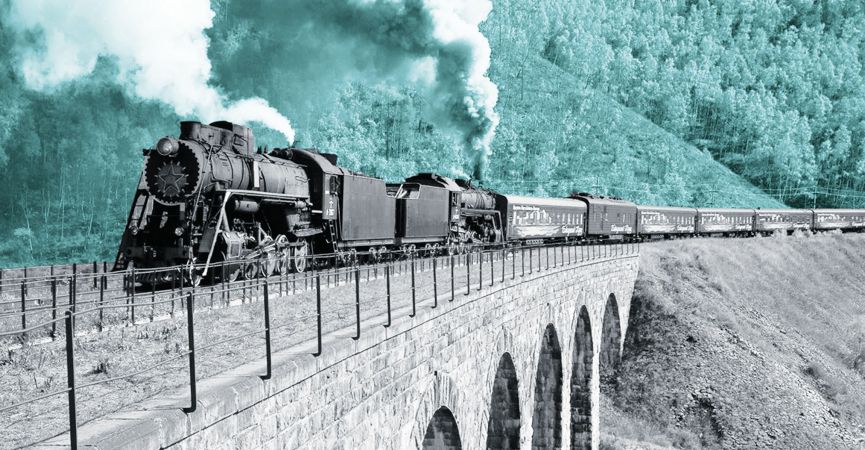

Железнодорожный вид транспорта, со всеми основными своими преимуществами и недостатками, имеет довольно хорошее развитие в Российской Федерации. Исторически именно он составлял основу сохранения территориального единства, государственности России.

Сегодня железнодорожный вид транспорта — самый недорогой, но доходный вариант доставки различных товаров, охватывающий огромные расстояния. Особенно это актуально для России. Попробуем разобраться с anonssmi.ru

Основные плюсы и минусы железнодорожного транспорта

Главными плюсами железнодорожного транспорта считаются:

Вероятность доставки груза фактически при всех погодных критериях;

Невысокая себестоимость самой транспортировки, дающая возможность эффективным образом транспортировать огромные партии грузов, используя железнодорожные магистрали, охватывая приличные расстояния, особенно, при наличии системы бонусов предоставляемых сервисов;

Крупная провозная способность подвижного состава железнодорожного транспорта, широкая пропускная способность перевалочных, перегрузочных пунктов, особенно, железнодорожных терминалов;

Этот современный метод строительства железных дорог Невероятное. Потрясающая строительная техника

Устойчивые транспортные взаимосвязи, регулярность перевозок меж отдельными регионами государства, создающая минимизацию рисков несвоевременной доставки;

Готовность работать без перерывов, задействуя каждый промежуток времени, соблюдая условие: будет проведен качественно деповской ремонт всех вагонов;

Простая, удобная организация проведения перегрузочных, разгрузочно-погрузочных работ;

Основные недостатки железнодорожного транспорта

Среди основных недостатков железнодорожных перевозок позволительно отнести следующие:

Невысокая скорость перевозок на небольшие расстояния;

Ограниченное количество перевозчиков понижает конкурентную борьбу, образуя, соответственно, монополизацию данной сферы рынка — поднятие тарифов, понижение обслуживающего уровня;

Опасности потерь, хищений груза, его повреждения, которые часто обусловлены характеристиками технологического процесса, например, сцепка вагонов;

Изношенность всех подвижных составов. Предпосылкой данного факта считается несвоевременное проведение капитального ремонта вагонов, весомой составляющей которого является колёсная пара электровоза;

Невысокая доступность транспортной составляющей грузоотправителей, грузополучателей железной магистрали, ведь часто у них нет собственного железнодорожного подъездного пути, требующего использовать автомобильный транспорт начального и завершающего этапах, связанных с доставкой товаров.

Общая характеристика и особенности железнодорожного транспорта: преимущества и недостатки

Выводы

Недостатки некоторые неприметны, например, взаимодействие железнодорожного и автомобильного вида транспорта при рассмотрении рамок смешанной перевозки, способного создать возникновение технологического, организационного, правового затруднения.

При этом, почти все большие производственные компании, базы организаций торговли, имеют собственный железнодорожный подъездной путь, устраняя вышеприведённый недостаток.

Источник: anonssmi.ru

17 сентября 2017 Железнодорожное государство

Журнал «Живая история» не раз обращался к теме истории российских железных дорог. В разных номерах публиковались статьи о строительстве таких легендарных трасс, как Трассибирская магистраль, Китайско-Восточная железная дорога, Байкало-Амурская магистраль, очерки об известных предпринимателях и меценатах. В новой серии материалов будет рассказано о той огромной роли, которую сыграла железная дорога в экономическом развитии страны и в прогрессивном изменении сознания всего российского общества.

Мало какие сферы деятельности так же сильно и стремительно повлияли на жизнь человечества, как железные дороги. Их повсеместное строительство привело к колоссальному росту торговли, возникновению новых отраслей промышленности, науки и экономики.

Но их миссия гораздо шире, чем простые перевозки: железные дороги стали движущей силой развития целых регионов, серьезно повлияли на повседневную жизнь большинства людей от мала до велика. Железнодорожники не просто, как говорится, «бросили» в поле шпалы и рельсы – создавался целый новый мир, который недаром стал называться «полосой отчуждения», «государством в государстве». Мир масштабом от простого костыля до сложнейших путевых машин, от двухклассного ремесленного училища до университетов, от сторожки на перегоне до целых «железнодорожных» улиц, от тачки и кувалды до мостостроения и тоннелей, от паровозного сарая до крупнейших заводов по выпуску подвижного состава, от деповского духового оркестра и литературного кружка до знаменитых произведений Чехова, Булгакова, Платонова, Ильфа и Петрова, Астафьева, Дунаевского, Маршака, Пастернака, популярных спектаклей и фильмов. Породив новую традицию сообщения, люди обрели новую систему взаимоотношения с миром.

Прорыв в будущее

Самое интересное, что, кроме своих непосредственных функции, железные дороги в России привнесли в жизнь массу ранее невиданного, но поразительно быстро ставшего привычным, например:

– миссионерство. В Сибири и на Дальнем Востоке благодаря появлению железной дороги, привокзальных храмов и вагонов-церквей оказались приведены к христианству многие тысячи людей;

– солидное профессиональное образование и инженерную школу (от железнодорожных школ и училищ до престижных транспортных вузов); развитие смежных научных отраслей, появление собственной транспортной науки: мостостроение, проектирование локомотивов и вагонов, путевое хозяйство и т. д.);

– повышение обороноспособности и появление новой военной стратегии государства;

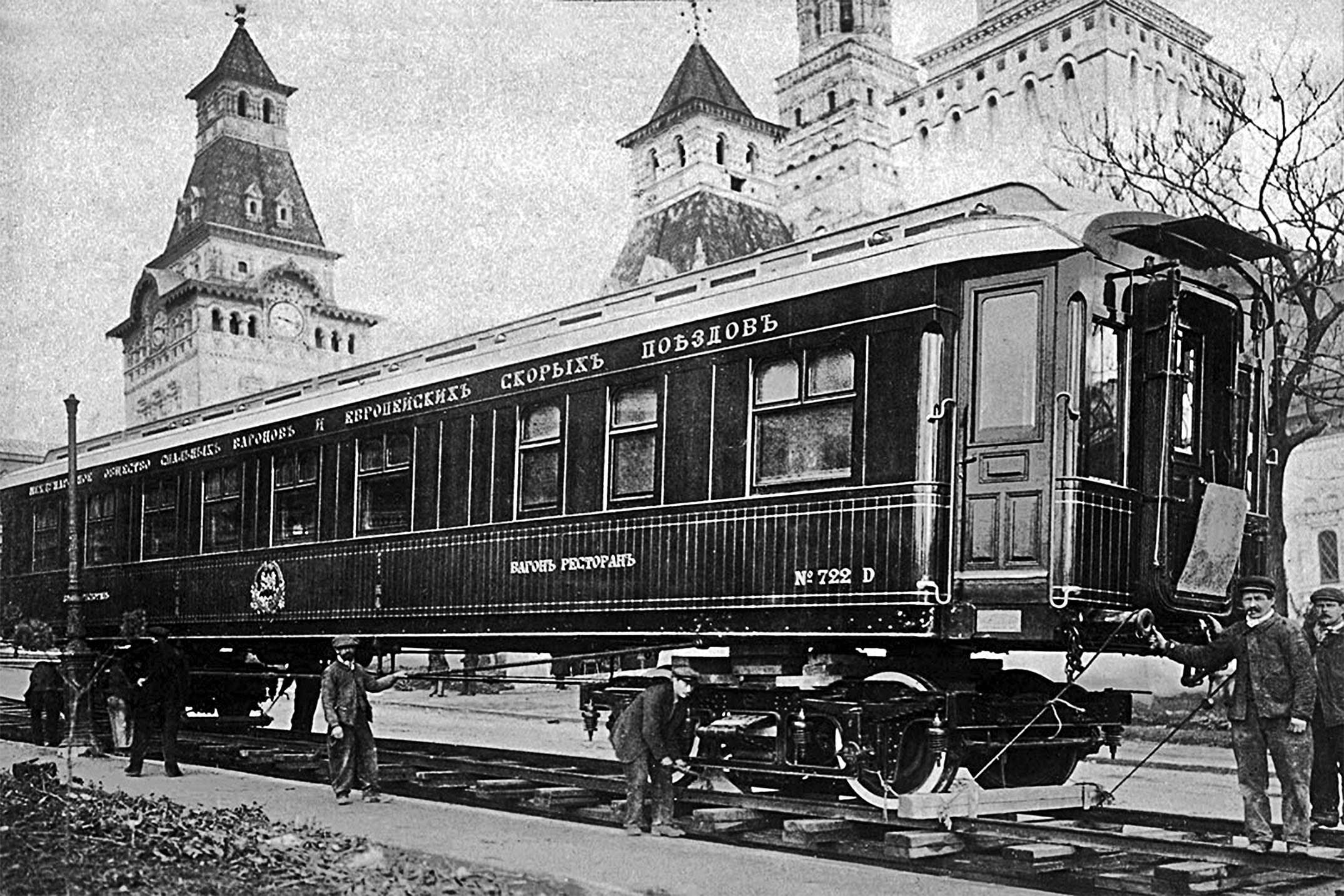

– создание транснациональных коммуникаций (международные перевозки, Международное общество спальных вагонов и скорых поездов, Транссиб, Турксиб, магистрали в Средней Азии и на Крайнем Севере и др.).

– развитие книготорговли и библиотечного дела. Известно, что до революции самая богатая по содержанию книготорговля – Сытина, Суворина и др. – была вокзальной. Буфеты и залы ожидания при станциях (особенно

1–2-х классов) были настоящими читальнями. Дорожные библиотеки имелись на всех станциях от 1-го до 3-го класса;

– развитую сферу услуг: пристанционные бани, базары, парикмахерские;

– самобытную круглосуточную ресторанно-трактирную и буфетную систему.

Железные дороги способствовали также развитию:

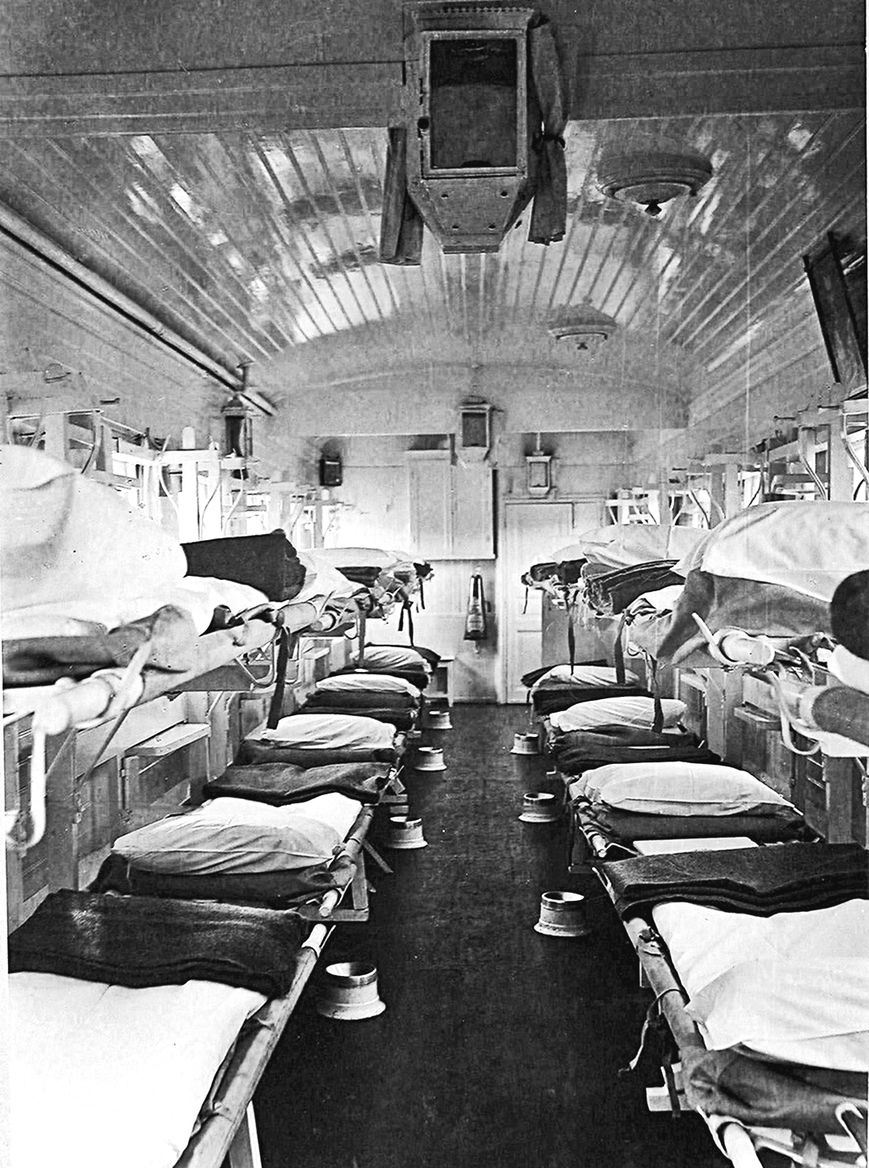

– медицины (появились отраслевые больницы, фельдшерские пункты на станциях, собственная внутриотраслевая медицинская система);

– почтового дела (значительно ускорилась доставка почты);

– телефонного и телеграфного сообщения;

– культуры и искусства (меценатство; народные хоры и оркестры; народные дома и дворцы культуры, живопись на вокзалах; отражение темы железных дорог в искусстве, в первую очередь в литературе и кинематографе; открытки на железнодорожную тему);

– потребительских обществ, кооперации;

– борьбы с голодом и со стихийными бедствиями вообще;

– экологии и природоохранной деятельности (посадка кустарников и деревьев).

И это далеко не полный список.

Более того, появилась совершенно новая звуковая и цветовая палитра жизни – гудков, сигналов, стука колес, шума станций, огней светофоров и фонарей, что замечательно точно передал поэт Самуил Маршак в стихотворении «Зимний костер»:

Нам открывается страна

С вокзального порога.

Отворишь дверь – и вот она,

Железная дорога!

Дают свистки кондуктора,

Поют рожки на стрелке,

И ударяют буфера

Тарелками в тарелки.

Зеленый, красный свет горит,

И каждый миг сигналом

Вокзал с дорогой говорит

И поезда – с вокзалом.

Чугунка

А откуда вообще это слово – «чугунка»? Действительно, первые рельсы в середине XIX в. изготавливались из чугуна («…быстро лечу я по рельсам чугунным». Н.А. Некрасов «Железная дорога»). Но дело вовсе не в материале, из которого были изготовлены рельсы (очень скоро ставшие стальными). Народ не стал бы только из-за этого давать такое прозвище.

Дело в том, что слово «чугунка» символизирует принципиально новый способ передвижения: по «чугуну», а не по земле.

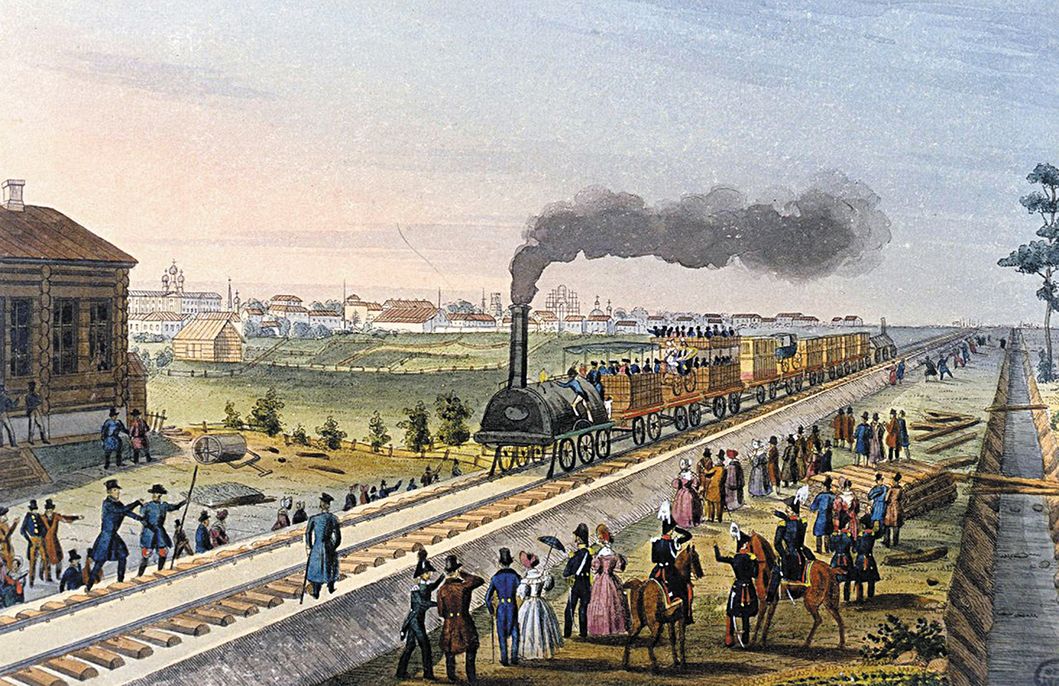

Наша отличительная особенность – это дальность, крайняя протяженность сообщений при суровом климате и сложном ландшафте. Это обстоятельство вызывало у многих сомнение в возможности прокладки железных дорог перед началом строительства магистрали Петербург – Москва. Построенная в 1837 г. Царскосельская железная дорога (Петербург – Павловск) доказала возможность регулярности, надежности и упорядоченности железнодорожного сообщения в российском климате. Но, по сути, она являлась прогулочным аттракционом для господ. Тогда как задача дальнего, магистрального сообщения сразу же потребовала создания особой традиции перевозок, которая сформировала живущий и доныне стиль повседневности российских железных дорог.

А вы в каком вагоне поедете?

Для дальнего и круглогодичного сообщения необходимо было решить ряд проблем, например таких, как отопление и вентиляция вагонов. Первые железнодорожные вагоны не имели туалетов и печей; и только состоятельные пассажиры могли заказать себе нагретый ящик с углями, который им ставили под ноги. Более того, машинисты первых паровозов, которые тогда называли «сухопутный пароход» или «локомотива» (именно в женском роде), в течение 10 лет не имели своей будки, из-за чего они то и дело осыпались искрами, обволакивались дымом, мерзли и продувались до костей встречным ветром на морозе – а ведь поезда очень быстро «научились» ходить со скоростью до 60 верст в час. Начиная с 1860-х гг. русские пассажирские вагоны существенно отличались от западноевропейских, в которых каждое купе имело индивидуальный вход с улицы (т. е. каретный тип). Классический же русский вагон имел сквозной проход, тамбуры для утепления со входными дверями и нередко не одну, а две печи.

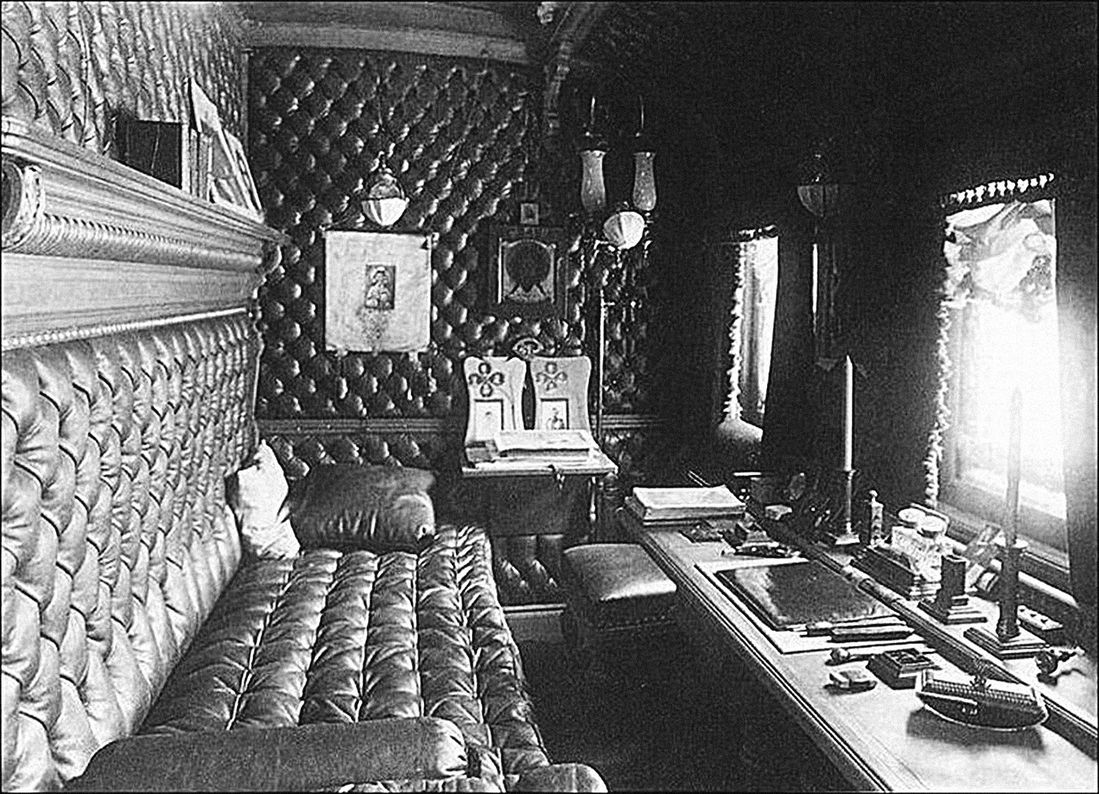

Большие расстояния повлекли за собой необходимость создания вагонов, приспособленных «для спанья» (дореволюционный термин). Вплоть до 1880-х гг. в пассажирских вагонах отсутствовали спальные полки, матрацы и белье. Хотя первый вагон со спальными местами был создан Ковровскими железнодорожными мастерскими еще в 1866 г., это был вагон-салон. Даже состоятельные пассажиры 1-го класса ехали в своих роскошных, отделанных красным деревом и обитых бархатом вагонах, сидя или полулежа на мягких диванах. Такие вагоны назывались кресло-кроватными, и до современных – со спальными полками – им было еще далеко.

С появлением сибирских дорог, когда дальность прямого сообщения уже превысила две тысячи километров, весьма актуальным стало появление вагонов на мягком рессорном подвешивании, со спальными местами, водяным отоплением и электроосвещением. И в 1890-х гг. эта проблема была наконец решена, чему весьма способствовало вступление России в Международное общество спальных вагонов (МОСВ). Сибирские поезда прямого сообщения (Петербург – Иркутск – Владивосток) и владикавказские экспрессы на черноморские курорты в силу большого объема своих купе сделали Россию самой передовой страной в мире по уровню комфорта. В таких поездах были даже заслонки для управления подогревом воздуха. В каждом купе был душ, имелись мягкие полки-диваны и пианино, а также гостиные, ванные комнаты, и даже фотолаборатории.

Вагоны российских поездов класса люкс назывались СВПС – спальные вагоны прямого сообщения (попросту «международные вагоны»). Снаружи их облицовывали буковым тесом, который натирали медовым воском; накладные буквы были сделаны из бронзы (проезд в таком вагоне великолепно описан В. Набоковым в произведении «Другие берега»).

Слова «прямое сообщение» указывали на особенную ценность этой услуги, ведь большинство пассажиров следовало к месту своего назначения с пересадками на узловых станциях. Впрочем, проезд в вагонах 3-го класса оставался скромным, хотя пылающая раскаленная печка и фонари-коптилки на его стенах делали поездку если и не слишком удобной, зато весьма романтичной. Кстати, спальные полки (а точнее – лавки) появились в таких вагонах раньше, чем в вагонах 1-х и 2-х классов, – правда, это были верхние соединяющиеся полки «для спанья вповалку», лечь на которые могли сразу трое… Между прочим, Россия прославилась гуманностью в отношении вагонов самого низкого – 4-го класса: если в Европе в таких вагонах вообще могло не быть сидений, то дальность Транссиба побудила создать такой вагон для русских переселенцев даже со спальными местами. Хотя 4-м классом мог служить и простой крытый товарный вагон, в котором проделывали окна и ставили деревянные скамьи с непременной печкой.

При крушениях поезда деревянные вагоны очень сильно разрушались, и настоящим апофеозом гуманности в отношении пассажиров было создание и широкое внедрение в середине ХХ в. цельнометаллических вагонов (ЦМВ) – гораздо более прочных и комфортабельных.

Молчали желтые и синие…

Трогательный самобытный облик пассажирского поезда до революции был обусловлен разноцветностью окраски вагонов: маршрутных трафаретов на них еще не было. Плацкарта (т. е. «карта места», «карта площади») появилась только в 1920-х гг., а до этого времени пассажир просто шел в вагон своего класса, где и располагался, причем не на каком-то определенном месте, а там, где свободно. Вагоны 1-го класса красили в желтый, 2-го – в синий, 3-го – в зеленый, а 4-го – в серый или коричневый цвет. В советские времена все пассажирские поезда стали зелеными, за исключением фирменных, имевших свой индивидуальный цвет. В настоящее время они имеют стандартную окраску в серый и красный (фирменные цвета компании ОАО «РЖД») с соответствующими известными инициалами.

До революции пригородные поезда называли дачными, а в пассажирском движении существовали ныне уже вышедшие из употребления термины: «курьерский», «ускоренный» и «почтовый». Эти слова ведут свое существование с эпохи ямской гоньбы, лошадей и станционных смотрителей, – как и некоторые другие известные термины на железной дороге: «дышло», «стойло», «станция», «поезд», «депо» и другие.

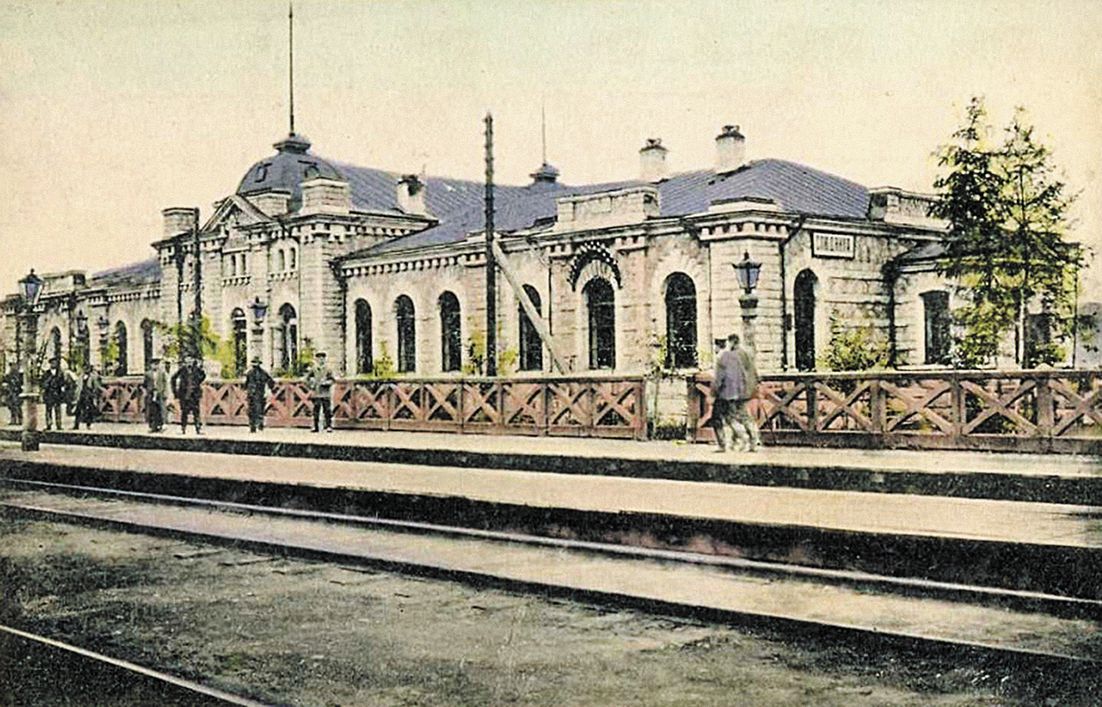

Железнодорожная архитектура

Сложная система обеспечения движения поездов (вокзалы, станции, депо, мастерские, служебные строения, сторожки, казармы и проч.) потребовала создания новой сферы архитектуры – служебной железнодорожной, отличавшейся не только самобытностью и узнаваемостью, но и высоким эстетическим совершенством. Первые «ротонды» – кирпичные круглые депо на Петербургско-Московской дороге, столичные вокзалы К. А. Тона, водонапорные башни (водокачки), ажурные островные вокзалы линейных станций – все это сразу стало не только функциональной, но и художественной областью архитектуры. Недаром император Николай I, увидев депо в Спирово, воскликнул: «Это храм! Это Пантеон!»

Впоследствии на российских железных дорогах вплоть до революции 1917 г. архитектурный стиль строившихся линий выражал историческую сущность местности, по которой они проходили. Недаром в облике Казанского вокзала А. В. Щусева в Москве присутствует образ башни Сююмбике в Казани, а Ярославского вокзала Ф. О. Шехтеля – мотивы древнерусской старины. В мамонтовских вокзалах ярославских, архангельских, костромских дорог преобладает влияние теремкового, лубяного народного зодчества, а на западных линиях – готической архитектуры, и т. д. Если посмотреть только на типы, например, водонапорных башен русских железных дорог, то поражает эстетическое совершенство и разнообразие архитектурных традиций при преобладании национального стиля (модерн, неорусский стиль и др.).

Несмотря на значительное удорожание строительства неукоснительно соблюдался эстетический подход при проектировании железнодорожных объектов, включая служебные. Посещая, например, мемориальное паровозное депо Подмосковная в Москве, поражаешься тому, какие красивые монументальные сооружения были возведены на далекой глухой окраине, практически вне поля зрения публики. При относительно крупных станциях непременно бывали базар, парикмахерская, баня – они неизменно превращались в общий социальный центр. Как правило, все архитектурные объекты линий сообщения, включая сторожки обходчиков на перегонах, линейные амбулатории, багажные сараи, туалеты и будки, сооружались в едином архитектурном стиле, напоминая некий город, растянувшийся на сотни верст. Примером тому могут служить сохранившиеся мемориальные объекты Бологое-Полоцкой линии на Октябрьской железной дороге и, конечно, знаменитой Кругобайкалки (линия Слюдянка – порт Байкал) с ее знаменитыми тоннелями, галереями и уникальным деревянным архитектурным фондом.

К сожалению, в советское время красота и самобытность облика российской железной дороги были заменены уродливыми «типовыми» строениями из серого бетона. Даже мемориальный вокзал на станции Лев Толстой (бывшее Астапово Рязанско-Уральской, а ныне Юго-Восточной железной дороги), по инициативе простых железнодорожников до самого конца XX в. сохранявшийся в первозданном виде, ухитрились отштукатурить по бессмертному кирпичу! Позже, в 2010 г., его реставрировали, устраняя эту самую штукатурку, однако подлинность внешнего и внутреннего облика вокзала невозвратно нарушена.

Материалы по теме:

Милосердие как норма жизни

По данным переписи населения 1897 г. в Российской империи в благотворительных учреждениях числилось 108 013 человек. Еще 314 276 тыс. указали источником существования денежные пособия.

ВСЕ РАВНЫ! Либеральные проекты будущей России в начале ХХ века

Российские партии начала ХХ века имели самые разные представления о будущем страны. Более того: принципиальная разница была даже между течениями в русском либеральном движении. Если.

Россия накануне XX столетия

28 января 1897 г. прошла Первая всеобщая перепись населения Российской империи. С ее помощью власти получили объективные данные о собственной стране, которые позволили нарисовать своеобразный.

Источник: lhistory.ru

Зачем России БАМ 2.0 и куда пойдут новые железные дороги?

Зачем расширять? Главная причина — перевозка грузов, а не пассажиров. Железнодорожный транспорт крайне важен для экономики, имеющей сырьевую направленность. На него приходится значительная доля сырьевых грузов: это связано с большими расстояниями перевозки, отсутствием автомобильных дорог в северных и восточных частях страны, сезонностью речных перевозок и стремительным устареванием флота.

По сравнению с XX веком темпы строительства новых железных дорог сейчас не высокие. Из значительных строек за последние 10 лет можно отметить 140-километровый обход Украины на участке Журавка — Миллерово и линию Лосево — Каменногорск в Ленинградской области протяженностью 80 км. Она выполняет функцию грузового дублера скоростного маршрута Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией.

Но еще важнее сохранить работоспособность старых направлений. Необходимость развития Восточного полигона Транссибирской магистрали назрела давно. Связано это со стремительным увеличением объемов перевозимых грузов, в первую очередь из Китая, и устареванием инфраструктуры.

Сейчас Транссиб работает на пределе пропускных способностей, протяженность «узких мест» исчисляется тысячами километров, что негативно сказывается на сроках доставки грузов и снижает конкурентные преимущества перед морским транспортом.

Без развития восточного участка Транссиба — удлинения станционных и строительства дополнительных главных путей — невозможно увеличить объемы контейнерных перевозок и сократить транзитное время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации до 7–8 суток.

Споры о БАМе. Если необходимость модернизации Транссибирской магистрали как главного транзитного коридора в направлении Восток — Запад очевидна, то проект развития БАМа в существующем виде вызывает ряд вопросов. БАМ стал одним из самых дорогих инфраструктурных проектов за всю историю советского периода. Но магистраль так и не вышла на проектную мощность — не заработали предприятия, которые могли бы генерировать грузопотоки.

Развитие экономики Китая привело к диверсификации логистических потоков на Дальнем Востоке. Если Транссибирская магистраль стала важнейшим транспортным коридором в сегменте международных контейнерных перевозок, то БАМ по большей части продолжил использоваться для вывоза угля и леса, а также поддержания инфраструктуры в прилегающих населенных пунктах за счет перевозки местных грузов.

В существующих реалиях использование БАМа как альтернативы Транссибирской магистрали за счет перераспределения грузопотоков может рассматриваться только в виде временной меры: расстояние перевозки по нему увеличивается, что напрямую влияет на сроки доставки и увеличение стоимости. То, что эта идея обретет поддержку у грузовладельцев, вызывает большие сомнения. Таким образом, БАМ может рассматриваться как дублер Транссиба только в случае форс-мажоров.

Есть ли будущее у БАМа 2.0? Планируемый к реализации проект БАМ 2.0, связанный с прогнозируемым увеличением объемов перевозки угля, вызывает ряд вопросов. По официальным данным, предварительный срок окупаемости должен составить 22 года при условии полной загрузки инфраструктуры при двукратном увеличении пропускной способности к 2030 году. При этом строительство будет сопряжено с рядом трудностей: тяжелейшие геологические условия; применение труда заключенных, который априори не может быть эффективным; развитие инфраструктуры при неминуемом дефиците специалистов, связанным с сокращением численности населения в прилегающих к БАМу поселках.

Не исключено, что переход к зелёной экономике может снизить объемы потребления угля в мире уже в ближайшие 3–5 лет. Таким образом, вскоре вновь могут стать актуальными вопросы, что возить по БАМу и окупятся ли вложенные средства? Исторический опыт показывает, что строительство железной дороги под конкретный вид груза со временем приводит к ее угасанию либо закрытию как нерентабельной (к примеру, торфовозные и лесовозные дороги при полной выработке месторождений и окончании заготовок).

Актуальность БАМа будет возрастать параллельно с развитием Якутской железной дороги, которая должна протянуться от Нижнего Бестяха через Якутск в направлении Берингова пролива. Реализация данного проекта должна способствовать развитию Колымы и Чукотки, включению Магадана и Камчатки в общую сеть. А соединение железной дороги Евразийского континента с североамериканской сетью, идея которого впервые была озвучена в 1890 году, могло бы в корне изменить структуру грузопотоков между двумя континентами. Но в силу сложности и затратности проект вряд ли будет реализован в ближайшие годы.

Новые возможные варианты. В числе перспективных направлений строительства железных дорог в первую очередь необходимо выделить линии, за счет которых могла бы снизиться загрузка московского и петербургского узлов, являющихся «узкими местами» с низкой пропускной способностью. К таким объектам следует отнести рокадную линию Раненбург — Смоленск, частично разобранную в конце 1990-х — начале 2000-х годов на участке Куликово Поле — Белёв. Восстановление данной линии позволило бы кратчайшим путем соединить южные регионы Центральной России с европейскими странами и прибалтийскими портами, минуя московский узел. Тем самым можно сократить сроки доставки и снизить расходы на транспортировку сырья и продукции для грузовладельцев.

Также следует отметить необходимость развития направления Санкт-Петербург — Москва в сегменте грузовых перевозок, объемы которых неуклонно растут. Напомним, что после запуска высокоскоростных поездов «Сапсан» главный ход Санкт-Петербург — Москва закрыт для сквозного движения грузовых поездов. Исключение составляют несколько пар контейнерных поездов с графиковым временем хода 24 часа. Все грузовые потоки переведены на Северо-Западный ход Транссиба (Санкт-Петербург — Вологда), инфраструктура которого работает на пределе возможностей: помимо транзитных грузовых поездов, количество которых доходит до 98 пар в сутки, есть еще пассажирские и пригородные, а также местная грузовая работа (грузопотоки, связанные с Череповецким комбинатом, Бокситогорским и Пикалёвским месторождениями и т.д.). При этом сроки доставки в направлении Санкт-Петербург — Москва доходят до 20 суток, что приводит к массовому оттоку грузоотправителей на автотранспорт.

Сокращение сроков доставки грузов возможно только при условии развития альтернативных направлений: комплексного развития малодеятельных Савёловского и Мологского ходов, находящихся на начальном этапе реконструкции; усиления Рижского хода и широтного направления Ярославль — Рыбинск — Бологое — Дно. Это позволит решить проблему загруженности Северо-Западного хода Транссиба, повысит пропускную способность и конкурентные преимущества железнодорожных перевозок грузов.

Дмитрий Соболев, старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Источник: blotter.mirtesen.ru

Некоторые проблемы развития железнодорожной инфраструктуры в России

В статье представлен краткий анализ состояния и перспектив развития железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделяется исследованию пропускной способности системы, «узких мест» на сетях железных дорог, причин их возникновения и возможности устранения. Анализируются основные положения Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. Приведены выводы автора о возможностях удовлетворения спроса на железнодорожные грузоперевозки

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ

В статье представлен краткий анализ состояния и перспектив развития железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделяется исследованию пропускной способности системы, «узких мест» на сетях железных дорог, причин их возникновения и возможности устранения. Анализируются основные положения Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. Приведены выводы автора о возможностях удовлетворения спроса на железнодорожные грузоперевозки.

Краткая характеристика состояния железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожная инфраструктура представляет собой совокупность зданий, земельных участков, включая железнодорожную полосу отчуждения; комплекс достаточно сложных и многочисленных объектов – путевое хозяйство и искусственные сооружения (мосты, туннели, разъезды и т.д.), контактные сети и ремонтные депо, вокзалы и грузовые дворы, СЦБ 1 ; средства связи, системы управления движением, базирующиеся на автоматике и телемеханике, на современных достижениях науки и техники и др.

В связи с этим важно исследовать общий подход государства и ОАО «РЖД» (естественного монополиста) к инфраструктуре, поскольку именно эти экономические субъекты принимают решения, от реализации которых зависит ее развитие. Схема взаимоотношений государства и железной дороги сложилась вполне прозрачная: «государство – это ведущий, ОАО «РЖД» – это ведомый». Эта схема продиктована реалиями – железные дороги принадлежат государству. Однако имеется достаточно много примеров того, что сформулированные государством действительно масштабные и важнейшие задачи не выполняются, откладываются или просто снимаются с повестки дня. Некоторые из них рассматриваются ниже.

Основные характеристики железнодорожной инфраструктуры приведены в табл. 1. Число локомотивных депо по состоянию на начало 2010 г. [1] составляло 135 ед., в том числе 35 – электровозных, 95 – тепловозных и 5 смешанных; всего насчитывалось 226 пунктов техобслуживания (в 2002 г. – 322); общее число тоннелей составляло 150

протяженностью 109,26 км, в том числе действующих – 140.

На территории бывшего СССР насчитывалось 9061 железнодорожная станция. Данные о числе разъездов и остановочных пунктов на сети российских железных дорог на конец 2010 г. приведены табл. 2 [1].

Наибольшее число разъездов расположено на дорогах европейской части России 2 , где функционирует девять дорог – СЕВ, ГОР, КЛГ, КБШ, МСК, ОКТ, СКВ, ЮВС, ПРВ. На европейских дорогах – 48 разъездов, на Урале (СВР и ЮУР) – 13, в Сибири и на Дальнем Востоке, на пяти дорогах (ВСБ, ЗСБ, ЗАБ, КРС, ДВС) – 24.

К важным инфраструктурным объектам относятся локомотивные депо и станции технического обслуживания (СТО). В России пока осталась достаточно разветвленная сеть ремонтных сооружений для обслуживания подвижного состава, хотя их статус (депо; СТО) в связи с приватизацией меняется в зависимости от ситуации.

1 Сигнализация, централизация, блокировка.

2 Как следует из определения понятия «разъезд», они функционируют преимущественно на однопутных участках железных дорог. Протяженность однопутных дорог в России за последние 10 лет снизилась почти на 2 тыс.км. Это было связано не только с прокладкой вторых путей, но и с выводом из эксплуатации отдельных дистанций.

Число разъездов и остановочных пунктов на сети российских железных дорог

2. Горьковская (ГОР)

3. Дальневосточная (ДВС)

4. Забайкальская (ЗАБ)

5. Западно-Сибирская (ЗСБ)

6. Калининградская (КЛГ)

7. Красноярская (КРС)

8. Куйбышевская (КБШ)

9. Московская (МСК)

10. Октябрьская (ОКТ)

11. Приволжская (ПРВ)

12. Свердловская (СВР)

13. Северная (СЕВ)

14. Северо-Кавказская (СКВ)

15. Юго-Восточная (ЮВС)

16. Южно-Уральская (ЮУР)

Размещение локомотивных депо (СТО) в России по железным дорогам (по состоянию на конец 2010 г.) приводится ниже [1].

| депо (СТО) | депо (СТО) | ||

| Восточно-Сибирская | 13 | Московская | 44 |

| Горьковская | 15 | Октябрьская | 57 |

| Дальневосточная | 16 | Приволжская | 16 |

| Забайкальская | 10 | Свердловская | 19 |

| Западно-Сибирская | 13 | Северная | 24 |

| Куйбышевская | 16 | Северокавказская | 29 |

| Калининградская | 4 | Юго-Восточная | 17 |

| Красноярская | 9 | Южно-Уральская | 14 |

Железная дорога Число Железная дорога Число

Общая протяженность железнодорожных путей составляла в 1996 г. 148 тыс. км, из них 87 тыс. км приходились на дороги общего пользования, 61 тыс. км – на ведомственные. К 2010 г. их протяженность сократилась соответственно до 85,3 и 38 тыс. км. Густота сети железных дорог в РФ мала – 5 км/1000 кв. км, поэтому очень высока грузонапряженность железных дорог – только в КНР она больше, чем в России.

Наиболее густая и разветвленная сеть железных дорог расположена в европейской части страны. Здесь, за исключением Северного экономического района, густота железных дорог общего пользования в несколько раз выше среднеевропейского уровня (5,1 км на 1000 кв. км). При этом она варьируется от 13,6 км в Волго-Вятском районе до 27,6 км в Центрально-Черноземном. Конфигурация сети, расположенной в европейской части страны, – радиально-кольцевая с центром в Москве. От московского железнодорожного узла отходят основные, исторически сложившиеся магистрали в направлении Донбасса, Одессы, Чопа, Баку, Казани, Самары, Саратова, Волгограда, Ташкента, Минска, Риги, С.-Петербурга, Архангельска и др.

Для Восточной Сибири и Дальнего Востока характерны не только низкая плотность железных дорог (соответственно 2,1 и 1,4 км/1000 кв. км), но и их исключительное расположение в южных, наиболее освоенных районах. Железнодорожное строительство на севере Западной Сибири в 1970-1980-х годах снизило контраст в уровне насыщенности ее территории железнодорожными сетями (3,6 км/1000 кв. км, в том числе в Тюменской обл. – 1,7 км/1000 кв. км). Здесь железнодорожная сеть имеет ярко выраженное широтное направление с малой разветвленностью. Важнейшей магистралью, связывающей Центр с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, является Трансконтинентальная железная дорога: Москва – Рязань – Рузаевка –

Сызрань – Самара – Уфа – Челябинск – Иркутск – Чита – Хабаровск – Владивосток длиной 9332 км. Построена Байкало-Амурская магистраль Усть-Кут – Комсомольск-наАмуре. Важное значение для России имеют Южно-Сибирская и Средне-Сибирская железнодорожные магистрали, проходящие через территорию Казахстана. В меридианальном направлении действует участок Тюмень – Сургут – Уренгой.

В последние годы в силу целого ряда причин железнодорожное строительство в России практически не ведется. Об этом свидетельствует статистика – за последние 10 лет эксплуатационная протяженность железных дорог снизилась на 600 км, а по сравнению с 1991 г. – на 2 тыс. км. Ввод в строй новых железнодорожных линий осуществлялся медленно. Так, в 2000 г. было построено 1,7 км новых линий, в 2005 г. – 128 км, в 2006 г. – 208 км, в 2007 г. – 41 км, в 2008 г. – 84 км, в 2009 г. – 167 км. В отдельные годы в строй вводилось путей меньше, чем выводилось из эксплуатации.

Для железнодорожного транспорта характерна концентрация грузовых перевозок на отдельных направлениях железнодорожной сети. Основная нагрузка приходится примерно на 10-процентную протяженность ее эксплуатационной длины. Исторически примерно половина всего грузооборота выполняется 1/6 частью железных дорог.

При средней грузонапряженности железнодорожной сети России в 2008-2009 гг. 29,6-33,4 млн. т-км на километр эксплуатационной длины эта часть дорог имеет грузонапряженность в 2 раза больше. К наиболее грузонапряженным линиям относится Транссибирская магистраль, особенно ее участок от Омска до Новосибирска (это наиболее грузонапряженный участок железной дороги в мире – более 100 млн. т-км на 1 км длины).

Как следует из табл. 3 [1], наиболее интенсивно «работает» ЗСБ, затем следуют ЮУР и ЗАБ. Как известно, по этим дорогам перевозятся в основном сырьевые грузы. Приведенные показатели позволяют в дальнейшем оценивать появление «узких мест» на железнодорожной сети, на которые следует обратить внимание.

Объемы перевезенных грузов на 1 км эксплуатационной длины путей в 2010 г.

Наибольшее число пассажиров дальнего следования обслуживают Московская, Октябрьская и Северо-Кавказская железные дороги. В общем пассажирообороте на всех видах транспорта ведущая роль принадлежит дальним пассажирским перевозкам по железным дорогам (примерно 35% общего пассажирооборота). Распределение пригородных перевозок пассажиров зависит, главным образом, от их скоплений в крупнейших городах и городских агломерациях. Поэтому основная масса та-

ких перевозок приходится на пригородные зоны Москвы, С.-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и других крупных городов.

Дальние пассажирские перевозки распределяются по железнодорожным линиям неравномерно. Преобладающее значение имеют два направления: южное меридианальное (от Москвы в Курском направлении) и восточное широтное (от Москвы через Поволжье на Урал и в Сибирь). При этом восточный пассажиропоток складывается в основном из поездок на средние расстояния (например, от Москвы до Казани, от Казани до Екатеринбурга), так как на расстоянии свыше 1000 км начинают доминировать перевозки пассажиров воздушным транспортом. Большой пассажиропоток обслуживается железнодорожным транспортом также между Москвой и С.-Петербургом и на западных направлениях, связывающих Москву с Минском, Киевом, Ригой и др.

Пропускная способность российских железных дорог: «узкие места». Распад СССР и разрыв транспортно-экономических связей оказали исключительно негативное воздействие на деятельность всех видов транспорта, включая железнодорожный.

Так, участок Транссиба, Средне-Сибирской и Южно-Сибирской магистрали проходит через территорию Казахстана – самые грузонапряженные магистрали, обслуживающие связи «Восток-Запад» России. Участок дороги через Тюмень, минуя Казахстан, по технико-экономическим данным не в состоянии пропустить все грузы Транссиба, тем более часть грузов Средне-Сибирской и Южно-Сибирской железных дорог. Нерациональные перевозки на железнодорожном транспорте сохраняются и даже усугубляются проявившимися после 1991 г. недостатками в размещении и развитии производства во многих отраслях хозяйства страны. Размещение железнодорожной сети по территории России крайне неравномерно. Это связано не только с огромной территорией страны, но и со значительной региональной дифференциацией заселенности и уровня хозяйственного освоения территорий.

Как известно, объем инвестиционного бюджета РЖД на 2009-2010 гг. был существенно сокращен. Инвестиционная (инфраструктурная) составляющая до сих пор не введена в тариф на грузовые железнодорожные перевозки, средства федерального и регионального бюджетов на финансирование проектов развития инфраструктуры в запланированном объеме не выделяются.

Как отмечается в работе [2], в 2010 г. задания по капитальному ремонту и модернизации путей выполнены в полном объеме. По основным направлениям сети было модернизировано 1,35 тыс. км пути, осуществлен капитальный ремонт с укладкой новых материалов на 1,8 тыс. км, «оздоровлено» 5,05 тыс. км пути. По сравнению с 2009 г. протяженность бесстыкового пути увеличилась на 3,1 тыс. км и составила по главным путям 77,5 тыс. км, соответственно пути на железобетонных шпалах – на 3,39 тыс. км (82,8 тыс. км). Выполнение плановых заданий по оздоровлению пути позволило повысить на отремонтированных участках скорость движения пассажирских поездов на 2,10 тыс. км, грузовых – на 1,8 тыс. км.

Вместе с тем в 2011 г. на сети железных дорог не удалось сохранить тенденцию снижения протяженности участков пути с просроченным капитальным ремонтом. Основная причина – снижение объемов финансирования работ.

В условиях роста грузонапряженности к концу 2010 г. протяженность таких участков в целом по сети составила 20,11 тыс. км (16,2% развернутой длины главных путей сети), в том числе на участках пути 1-2-го классов – 9,79 тыс. км, 3-4-го классов – 8,69 тыс. км и 5-го класса – 1,63 тыс. км. В целях ликвидации просроченности капитального ремонта пути в ближайшие восемь лет соответствующие ежегодные работы необходимо выполнять в объеме не менее 15 тыс. км, в том числе по тяжелым видам ремонта пути – 7,5 тыс. км. На рис. 1 показана оценка состояния пути на сети железных дорог в 2003-2010 гг. [2].

Источник: ecfor.ru