2. Используя интернет-ресурсы, выясните, как икона Божией Матери (впоследствии Владимирская) связана со строительством княжеского дворца в Боголюбове и переносом столицы Суздальской земли во Владимир.

3. Пользуясь картой (с. 114) и текстом учебника, расскажите о событии, которое описано в «Слове о полку Игореве».

4. Соотнесите даты, отмеченные на ленте времени, и следующие события: 1) построен Георгиевский собор в Юрьевом монастыре в Новгороде; 2) Андрей Боголюбский построил Успенский собор во Владимире; 3) Всеволод Большое Гнездо закончил строительство Дмитриевского собора во Владимире; 4) Андрей Боголюбский построил храм Покрова на Нерли.

1. В документах представлены разные женские образы. Первый образ — незамужняя девушка. Как вы думаете, подруги или родственники девушки осудили бы её за то, что она первая обращается к парню?

2. Второй образ — жена, потерявшая мужа. Объясните, в чём трагедия женщины, написавшей письмо с просьбой о помощи.

Древнерусская архитектура. Каменное зодчество. Основные элементы и стили строительства храмов

3. Третий женский образ — замужняя женщина. Почему автор обращается к жене с помощью письма?

1. Какое государство возглавлял Фридрих Барбаросса?

2. О чём говорят дружественные отношения между владимиро-суздальским князем Андреем Боголюбским и императором Фридрихом I ?

Выберите ответ на главный вопрос урока. Свой выбор обоснуйте.

Обогатилась или обеднела древнерусская культура в период раздробленности?

А. Древнерусская культура сохранила свою общность, при этом в каждой земле она стала развиваться по-своему и поэтому значительно обогатилась.

Б. Политический распад привёл к разрушению единства русской культуры, культурному упадку и изоляции отдельных земель.

В. Единая христианская русская культура не успела сформироваться до периода раздробленности, это была культура отдельных частей восточнославянского мира.

Выберите ответ на главный вопрос главы. Свой выбор обоснуйте.

Что было характерно для русских земель в период раздробленности: развитие всех сторон жизни общества или застой и упадок?

А. Распад Древнерусского государства никак не отразился на жизни людей: в период раздробленности в политической жизни, хозяйстве и культуре ничего не менялось.

Б. Русские земли развивались по всем направлениям — от политики и экономики до общественных отношений и культуры; при этом раздробленность мешала объединять силы для отпора внешним врагам.

В. После распада Древнерусского государства успешно развивалась только Новгородская боярская республика, остальные земли переживали период политического ослабления и хозяйственного упадка.

1. В 1156 г. на Боровицком холме было построено укрепление общей протяжённостью около 850 м. Оно было окружено рвом шириной 16—18 м и глубиной не менее 5 м. Используя интернет-ресурсы, выясните, о какой крепости идёт речь. Из какого материала были построены крепостные стены? Чем было удобно месторасположение данной крепости?

История русской культуры за 25 минут

2. Летом 1808 г. крестьянка Ларионова нашла древний позолоченный шлем. Историки выяснили, что он принадлежал князю Ярославу Всеволодовичу, сыну Всеволода Большое Гнездо. На основании изученного материала предположите, на месте какого сражения был найден шлем. Что стало причиной усобицы между сыновьями князя Всеволода?

3. Главными товарами, которые новгородцы продавали в Европе в Средние века, были меха и воск. Наиболее ценные меха (соболя, куницы) считались штуками, иногда «сороками» (40 штук), а белки — сотнями, тысячами и даже бочками (в бочку входило до 12 тысяч шкурок). Немецкий купец Виттенборг продал за три года 65 тысяч шкурок белки. Сколько бочек беличьих шурок он купил у новгородцев?

4. Воск в старину отливали «кругами». Каждый «круг» был определённого веса (около 160 кг) и качества. На воске ставился оттиск — «Товар Божий». Предположите, что означали слова печати на круге воска.

Проверьте свою версию с помощью интернет-ресурсов.

Источник: dzotvet.ru

Средневековое русское строительство и архитектура

Каменное строительство как наследие Византии начинает развиваться на Руси после принятия христианства, то есть с конца Х века. Было бы абсолютным заблуждением считать, что дохристианская Русь не имела опыта в строительстве, однако, следует отметить, что в силу, прежде всего, географических условий, на русской равнине издревле в строительстве использовали дерево. Помимо этого, как и многие народы на раннем этапе своего развития, восточные славяне создавали земляные и глинобитные сооружения. Возникшая в древнейшие времена традиция деревянного зодчества, окажется столь прочной, что никогда не будет изжита в России, а пластические формы деревянной архитектуры окажут значительное влияние на русские традиции каменного строительства.

После смерти князя Владимира Русская земля оказалась разделена его сыновьями на две части. Территория к востоку от Днепра отошла к Мстиславу, а к западу – Ярославу /впоследствии прозванного Мудрым/. Христианство продолжало укрепляться, поэтому в обеих частях развивалась практика каменного строительства.

Мстиславом был сооружен Черниговский Спасский собор/ 1036г./ , а в Киеве Ярослав в 1037 г. стал возводить собор Святой Софии. Обе постройки сохранились до наших дней, однако София Киевская неоднократно перестраивалась и за этими подновлениями частично утрачена чистота ранних архитектурных форм. Черниговский Спасский собор является древнейшим полностью сохранившимся памятником каменного зодчества на Руси.

Собор Святой Софии Киевской. Современный вид.

Анализ первых каменных построек на Руси дает основания утверждать, что в их художественных образах развивалась традиция византийского столичного зодчества. По замыслу строителей, а ими были византийские артельщики, облик храма должен был подчеркнуть идею величия христианской православной церкви, а вместе с тем и божественное происхождение княжеской власти.

Первые русские каменные храмы были торжественно-монументальны. Их отличали большие, даже грандиозные, как, например, София Киевская, размеры.

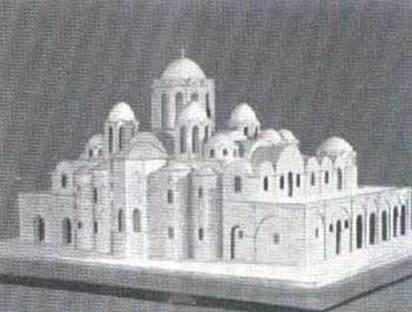

Собор Святой Софии Киевской. Реконструкция.

Вместительность храма могла быть увеличена за счет галерей – Софийский собор в Киеве был опоясан ими с трех сторон – вероятно, за счет такого архитектурного решения разрешалась проблема все более увеличивающейся потребности, принявшего христианство населения, в культовых постройках. Внешний облик храмов напоминал византийские образцы не только своей внушительностью, но и характерной фактурой фасадов.

По константинопольской традиции на Руси основным материалом в каменном строительстве был особый кирпич — более плоский и чуть больших размеров, чем привычный для нас, – плинфа,который клали на раствор розоватого цвета. Кладка исполнялась в технике скрытого ряда, при которой на фасадную поверхность выходили не все ряды кирпичей, а через ряд, тогда как промежуточные ряды плинф несколько отступали от фасада и были прикрыты снаружи слоем раствора. Такая кладка создавала чрезвычайно живописную полосатую поверхность стен.[1] Киев. Церковь Спаса на Бересте.11 век.

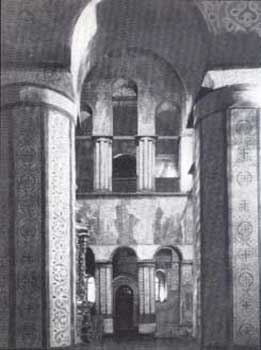

Русь восприняла у Византии и традиции пышного внутреннего убранства храма. Интерьеры Киевского собора Святой Софии сохранили значительную часть своего первоначального великолепия. Мерцающее золото мозаик, яркие фрески, предметы декоративно-прикладного искусства создают божественно прекрасный ансамбль торжества христианства. Возможно, человек, попавший в столь удивляющий художественным многообразием мир – мистически полузатененный внизу и с залитым

светом подкупольным пространством – особо чувствовал непостижимое величие христианства.

Характерной особенностью первых русских христианских храмов было то, что они строились с хорами (верхней открытой галереей, балконом внутри храма). Обычно во время службы князь с семьей и приближенными находился на хорах. Важно отметить то, что хоры постоянно использовались и для светских церемоний княжеского двора.

На хорах Святой Софии Киевской князь мог принимать знатных гостей, здесь хранилась знаменитая библиотека Ярослава Мудрого. Таким образом, изначально русские православные храмы соединяли в себе традиции религиозной и светской культуры. Это вывод может подтвердить и тот факт, что на территории, прилегающей к Софийскому собору в Киеве, археологи обнаружили остатки митрополичьей усадьбы, хозяйственные постройки и даже маленькую кирпичную баню.

Вид на хоры. Собор Св. Софии Киев

Интересной особенностью первых русских православных храмов явилась их многокупольность– Десятинная церковь имела 25 куполов, Святая София Киевская

– 13, Спасский собор Чернигова – 5. В современной литературе нет однозначного объяснения этого феномена, безусловно, можно утверждать одно, что многоглавие способствовало формированию особо пластичного, декоративного художественного образа.[2]

После завершения строительства Киевского собора Святой Софии артель константинопольских мастеров построила еще два больших собора в крупнейших городах Руси – Новгороде и Полоцке. Новгородский собор Святой Софии (1045 – 1050 гг.), несмотря на значительный урон вовремя Великой Отечественной Войны, сохранил свой первоначальный облик.

Новгород. Собор Св. Софии.

Храм в Полоцке практически не сохранился. Несомненно, что существует кровная связь между этими храмами и киевскими, взятыми за образец. Формально Новгородская София меньше размерами, ее интерьеры чуть скромнее, например, здесь нет богатых мозаик, кладка стен соединила дорогую плинфу, которую привозили из Киева, и местный известняк, поэтому пришлось затереть стены известковым раствором, что изменило византийскую традицию. Тем не менее, в облике Святой Софии Новгородской сохраняется тот же величественно-торжественный византийский образ..

Итак, каменное строительство на Руси начинается с принятия христианства и развивается, прежде всего, как храмовое. Помимо этого, по всей видимости, та же константинопольская артель возвела в Киеве несколько дворцовых, представительских зданий и знаменитые Золотые ворота, названные по аналогии с константинопольскими.

Киевские Золотые ворота, игравшие роль главного въезда в город, представляли собой красиво украшенный башенный проезд с небольшой надвратной церковью. Ворота, конечно же, имели фортификационное значение, но еще более важно было продемонстрировать этим образом преемственность византийских идеалов и даже, может быть, пригласить к сравнению их. Ни одна из светских построек раннего киевского периода не дошла до нас. В настоящее время в Киеве на подлинном месте древних Золотых ворот построили современную стилизацию торжественного въезда в древнерусскую столицу.

Феодальная раздробленность, начавшаяся в конце ХII века, в определенной степени способствовала становлению самобытных русских архитектурных школ. Их своеобразие выражалось в выработке стилевого единства в декоративном оформлении построек, иногда в способах каменной кладки, размерах. К этому времени, по-видимому, значительно увеличилось число артелей, занимавшихся строительством, причем это были не только иноземные мастера, а и собственно русские. Художественное творчество по созданию новых храмов, палат, княжеских дворцов зачастую зависело от политических амбиций заказчиков, финансовых возможностей и традиций социальной жизни.

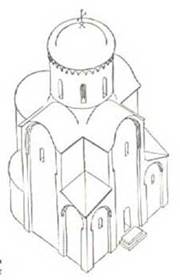

В ХII веке выработался характерный русский тип крестово-купольного храма.1

Смоленск. Церковь Петра и Павла 12 век.

Как правило, это четырехстолпное, одноглавое сооружение со шлемовидным куполом, поднятом на высоком барабане. Алтарная часть — апсида2— часто состояла из трех частей, своеобразных лепестков (так называемая —строенная апсида). В такой форме алтаря, дома Бога видели символ троицы – триединого Бога.

Стены храма членились лопатками – узкими, плоскими вертикальными выступами – соответственно разделению внутреннего пространства на нефы3. В четырехстолпных храмах мы видим трехнефное деление.

Перекрытия в домонгольских храмах представляли собой сложную конструкцию, рисунок которой определяли полукруглые завершения верхней части стен – закомары. Такие перекрытия назывались позакомарные. В целом, сформировался образ храма, который за счет своих плавных линий, смягченных форм воспринимался чувственно. К этому следует добавить, что русские мастера умели подчеркнуть певучую красоту своих творений, выигрышно вписывая их в окружающую природу.

В пределах этого обобщенного типа храмовой постройки уже в ХII веке в русском строительстве выявилось великое многообразие художественных выражений. Если киевские и черниговские мастера продолжали развивать византийское наследие, то полоцкие, волынские артели, Смоленск работали, самобытно заявляя о себе.

Но поистине художественное первенство принадлежало строителям Владимиро-Суздальского княжества. На рубеже ХI и ХII веков на северо-востоке Руси, так называемой Залесской землей, владел Владимир Мономах. Он основал в 1108 году город, названный его именем, — Владимир, а его наследники создали на этих богатых землях мощное княжество, соперничающее со стольным Киевом, и начали красиво отстраивать свои города. Процветание княжества не было долгим, но владимирские князья с такой любовью и, вероятно, потаенным соперничеством обустраивали свою землю, что их стараниями были созданы настоящие шедевры подлинно самобытной русской архитектуры.

Настоящий строительный бум испытала Владимиро-Суздальская земля во время правления внука Владимира Мономаха -Андрея Боголюбского. Начало его строительной деятельности было связано с очередной демонстрацией политической силы и могущества княжества. Оборонительные стены города в 1164 году украшаются Золотыми воротами, сооруженными по образцу и подобию киевских, а в 1158 году на высоком берегу Клязьмы закладывается главный княжеский собор – Успенский. По своим масштабам, величию образа этот храм близок к киевским памятникам зодчества. Его золотой купол как бы парит над владимирской землей и виден с далеких подъездов к городу.

Золотые ворота Успенский собор

Эти ранние владимирские постройки очевидно выражают те политические задачи, которые решало княжество, они замышлялись как символ самостоятельности земли, политического, экономического, и духовного освобождения от диктата Киева. Подобно своему православному предку, «крестителю» Руси князю Владимиру, которому Андрей Боголюбский стремился подражать, он по окончании строительства Успенского собора в 1160 году дал храму огромные земельные угодия и десятую часть княжеских доходов, так что владимирский собор стал «десятинным» как и первый русский православный храм – Десятинная церковь в Киеве.

Для выполнения грандиозной строительной программы, задуманной Боголюбским, не хватало собственных мастеров. Поэтому, как сообщает летопись, во Владимир «бог привел мастеров из всех земель». Предание гласит о том, что даже сам германский император Фридрих Барбаросса прислал во Владимир своих строителей. Характерно, что во владимирских землях не работали киевские умельцы — сказалось острое соперничество городов. В исследованиях, посвященных владимиро-суздальской архитектуре можно найти подробный анализ истоков, корней, деталей сложившегося художественного феномена, однако, безусловно, следует признать, что зодчие, работавшие в XII веке во Владимире, создали собственную, оригинальную архитектурную школу.

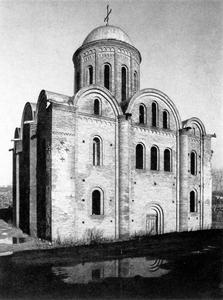

Своеобразным символом владимиро-суздальской архитектуры является церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165 году.

Этот храм был частью пышного ансамбля новой княжеской резиденции, которую основал Андрей Боголюбов /ныне – село Боголюбово Владимирской области/.

Сохранившиеся фрагменты княжеской резиденции.

Роскошно обставленная резиденция была окружена каменными стенами, на ее территории располагался собор Рождества Богородицы, княжеский дворец, хозяйственные постройки. Собор и дворец были связаны переходом, благодаря которому, князь и его челядь могли прямо из верхних покоев дворца, где находились жилые помещения, пройти на хоры храма.

Боголюбский ансамбль задумывался как второй после Владимира центр политической жизни, сюда, в княжескую резиденцию приезжали послы из соседних земель и зарубежья, здесь решались важнейшие вопросы развития не только Владимирской земли, но и всей Руси. Чтобы подчеркнуть такое значение резиденции, в полутора километрах от нее на берегу тогда еще судоходной реки Нерль, по которой приплывали гости, был поставлен храм – памятник, приветствующий и благословляющий всех, кто прибывает в Боголюбово. Этот храм и получил название Покрова на Нерли. В образе этой небольшой церкви сконцентрированы лучшие черты владимиро-суздальской архитектурной школы. В чем же ее особенность?

— Владимиро-суздальская архитектурная школа возникла и развивалась как богатое, княжеское, изысканное направление в искусстве.

— Мастеров владимиро-суздальской школы выделяло умение вписывать свои произведения в окружающую природу, при этом ландшафт всегда помогал подчеркнуть значение постройки – будь то парящий над владимирскими землями величавый и торжественный Успенский собор или небольшая церковь Покрова, неожиданно выросшая на безграничном заливном лугу и купающаяся в водах Нерли. Следует отметить, что такое умение строителей заключалось не только в традиционном выборе места, но часто следовала и некая «поправка, притирка» природы к замыслу. Так, например, когда задумывалось строительство церкви Покрова на Нерли, выбранное место оказалось заливным лугом. Зодчим пришлось, заложить фундамент, возвести на нем каменный цоколь высотой почти 4 метра и, засыпав его землей, превратить инженерное сооружение в искусственный холм. На этом холме, как на пьедестале и была воздвигнута церковь.

Церковь Покрова на Нерли

-Строили владимирские мастера не из плинфы, как в Киеве, а из мягкого белого местного известняка. Достаточно большие камни хорошо и аккуратно обтесывались, и из них складывалось белокаменное чудо. Владимирские постройки не белились.

-Характерным декоративным элементом владимиро-суздальской школы являлась резьба по камню, искусно украшавшая внешние стены храмов.

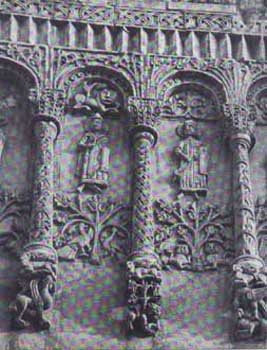

Фрагменты декоративного убранства, характерные для владимиро-суздальской архитектурной школы. Белокаменная резьба в виде аркатурного пояска, оформление оконных и дверных проемов в виде перспективных арок.

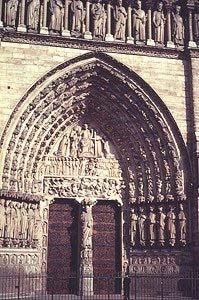

Портал /вход/ оформляли прилегавшими друг к другу арками, часто с резными колоннами и капителями, которые как будто втягивали, приглашая войти внутрь/ такое оформление входа называется перспективный портал, оно знакомо нам по примерам романской и готической архитектуры/.

Перспективный портал Собора Парижской Богоматери

Фасады условно делились на два яруса резным аркатурным пояском – такое название не случайно, так как складывается впечатление, что тело храма опоясано примыкающими друг к другу арочками. Белая гладь стен изысканно украшалась резным убором. Заметим, что в православной культуре скульптура как вид искусства не

развивалась, в ней видели традиции язычества. Вероятно, западные мастера, работавшие во владимирских землях, принесли с собой это терпимое отношение к скульптуре и деликатное использование резьбы по камню в православном храме.

Разнообразие узоров, композиций, конечно же, у каждого памятника оригинальны, но в целом на стенах владимирских храмов помимо изысканных орнаментов можно увидеть лики библейских героев, фигурки львов и грифонов и даже исторических личностей. Причем, иногда наивность изображения, явное усердие мастера в передаче литературной основы вызывают добрую улыбку современного зрителя. Например, если уж Библия утверждает, что царь Давид был пророком псалмопевцем, то на стенах церкви Покрова на Нерли мы видим его, сидящим на троне…с гуслями. Если образ Александра Македонского запечатлен в мировой истории как Великого царя древности, то и следует его изображать в компании львов и грифонов, возносящих его на небеса. На стенах Дмитровского собора во Владимире, построенного при приемнике Андрея Боголюбского Всеволоде III в 1194-1197 годах, сцена «Вознесение Александра Македонского», навеянная популярной средневековой повестью «Александрия» представлена так: Александра в корзине поднимают в небеса грифоны, а он держит в руках маленьких львят, как приманку для чудищ, чтобы они его не сбросили.

—Мотив полукружия, арки многократно повторяется в образе владимиро-суздальских храмов – купол, полукружия закомар, арочные узкие окна, порталы, архитектурные пояски – все это в сочетании с вязью светотеней от резных фасадов создают утонченно-патетический скульптурный облик постройки.

Домонгольская владимиро-суздальская архитектурная школа занимает особое место в истории русской культуры, демонстрируя продуктивный пример творческого соединения, переплетения романских и православных традиций. Отметим, что в домонгольской русской архитектуре мы больше не найдем столь ярко выраженных мотивов западной культуры переплетенных с православной традицией.

Западные мастера, судя по летописям, покинули владимирскую землю после смерти Андрея Боголюбского ( 70-е гг. ХII века), однако, оригинальные, самобытные принципы, выработанные в годы становления владимиро-суздальской архитектурной школы, получили развитие в последующей работе собственно владимирских строителей. Ярким подтверждением этого является возведение великолепного Дмитровского собора во Владимире.

Дмитровский собор. Владимир

Другая архитектурная школа сложилась на северо-западе Руси и получила название новгородской, или новгородско-псковской. В архитектурных художественных образах Новгорода и Пскова ярко запечатлен менталитет, социально-экономическая ситуация, сложившаяся в этих своеобразных раннефеодальных республиках. Если киевская архитектура подчеркивала торжество и величие православия, наследованного «из грек», владимирская школа создала изысканно богатый, оригинальный, свой собственный эталон княжеской архитектуры, то строители северо-запада творили на приграничных землях, получали заказы чаще не от князей и митрополитов, а от частных лиц, торговцев, ремесленников, коллективов горожан, живших на той или иной улице. Для таких заказчиков главным являлась прочность постройки, ее достойный, хотя и скромный вид. Так складывалось понимание красоты в Новгороде и Пскове.

После возведения Софийского собора в раннехристианском византийском духе монументальное строительство в Новгороде прервалось примерно лет на пятьдесят и возобновилось вновь в самом начале ХII века уже в новых условиях утвердившейся республики. Характерно, что новгородское строительство отличало не только положение заказчиков, но и то, то в феодальной республике строительством занимались свободные городские артельщики, поэтому строили много, быстрее и дешевле, чем специально приглашенные мастера из других земель.

Письменные источники свидетельствуют, что новгородские церкви во второй половине ХII века строились обычно за один строительный сезон, причем только за последние 30 лет ХII века здесь было возведено не менее 17 каменных храмов. Ускоряло и удешевляло работу использование местного камня – известняка, который обтесывали не так тщательно, как во Владимире, а шероховатости кладки скрывали под побелкой. Новгородцы освоили и изготовление кирпича, но использовали его экономно, часто сочетая с камнем. Если символом владимиро-суздальской архитектуры стала церковь Покрова на Нерли, то церковь Спаса на Нередице[3] олицетворяет новгородско-псковский стиль в строительстве.

Храм Спас на Нередице.

Храм был построен в летние месяцы 1198 года. Небольшой, одноглавый, фасады оформлены предельно просто – всего лишь расчленены лопатками в соответствии с внутренней структурой. В отличие от строительной техники Софийского собора, Нередица не блещет геометрической точностью линий и форм, стены ее непомерно толсты, кладка грубовата. Тем не менее, кривизна линий, шероховатость поверхностей, скошенность углов в целом создают особо пластичный образ, как будто любовно слепленный руками из глины.

Позднее, в XIV веке такой скромный образ новгородско-псковского храма дополнится характерной именно для северо-запада декоративной отделкой – чаще на барабане, а иногда на фасадах. В глади стены делалось углубление, и в него вставляли с промежутками кирпичи с различным наклоном. Этот нехитрый прием составлял своеобразный узор, который оживлял общее впечатление.

Характерная декоративная отделка псковско-новгородских построек

Новгородские памятники архитектуры понесли тяжелые потери в годы Второй Мировой войны, когда прямо на территории города велись отчаянные бои. Современный облик Новгорода, с его тщательно охраняемыми памятниками старины – это результат настоящего подвига реставраторов.

Из ранних каменных построек Псковадо нашего времени сохранились соборы Иоановского и Мирожского монастырей, сооруженные в 30-х годах XII века, вероятно, артелью, прибывшей из Новгорода. Деловитая сдержанность, лаконичность, основательность, пластичность образа была принята и понята псковичами.

Псков. Собор Мирожского монастыря. Реконструкция и современный вид.

На рисунке хорошо видна крестово-купольная конструкция храма.

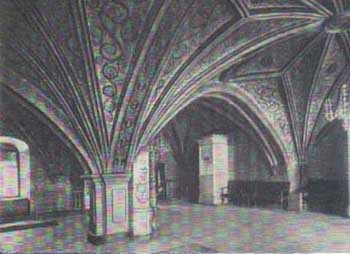

В современном облике Новгорода и Пскова сохранились уникальные образцы светской средневековой архитектуры, правда, уже послемонгольского времени. В Новгороде это, например, здание Грановитой палаты, получившей такое название от своеобразных сводов – граней.

Новгород. Грановитая палата.

Она была построена в 30-х годах ХУ века русским строителем Емфимием с участием немецких мастеров. Палата была задумана как представительское помещение для торжественных приемов. Здесь же вершился владычий суд и заседал «совет господ» города

В Пскове можно увидеть достаточно редкий пример сохранившегося жилого каменного дома ХУП века, принадлежавшего богатому купцу С. И. Поганкину, — Поганкины палаты

Псков. Поганкины палаты

Облик гражданских построек хранит характерные особенности новгородско-псковской строительной школы, сложившейся еще в домонгольские времена. В целом сооружения выглядят как оборонительные – толстые стены, фасады практически лишены декоративного убранства, при закрытых ставнях окон, которые не организованы строго поэтажно, фасад и вовсе превращается в крепостную стену.

Да, в таких зданиях не очень-то приятно жить, в них, правда, и не жили. Русский человек, где бы он ни был — на юге в Киеве или на севере в Новгородской земле на протяжении всего средневековья строил каменные здания исключительно для представительских целей – принять гостей, продемонстрировать богатство и т. д. Жилые же помещения строились только из дерева – в них и тепло, и уютно, и сухо. Вот и в ХУП веке купец Поганкин построил палаты из камня для демонстрации своего благополучия и влиятельности, а вот сверху третий этаж заказал выполнить из дерева, так как именно тем располагались личные покои хозяев дома. Эта деревянная надстройка существовала до середины ХУШ века, а затем была разобрана из-за ветхости.

Псков. Поганкины палаты Реконструкция

Характернейшей новгородско-псковской постройкой стала звонница – сооружение для колоколов. Роль и место колокола в жизни граждан древнерусских городов-республик было очень велико. Недаром, в послемонгольское время знаком покорения Москвой Новгорода и Пскова будет «казнь» и «ссылка» колоколов как символов независимости и самобытности. Новгородские и псковские звонницы органично включались в общий образ храма, а зачастую ставились отдельно как многоярусовые сооружения, как, например, звонница Новгородского Кремля.

Итак, в домонгольский период русской истории, несмотря на сравнительно недолгий период каменного строительства /Х-ХПвв./, сложились самостоятельные художественные архитектурные школы, которые по-своему стремились передать в творчестве собственные представления о мире, гармонии и красоте. Татаро-монгольское нашествие нанесло непоправимый урон по мастерству русских строителей, на некоторое время строительство вообще прекратилось. Новый этап в развитии русского зодчества связан с возвышением Москвы как политического центра, объединяющего вокруг себя русские земли в борьбе за независимость. В сложившемся художественном облике Москвы без труда выявляются лучшие традиции домонгольского зодчества Руси. Тут и величавая торжественность киевской школы, и гармоничное, лирическое начало владимиро-суздальской архитектуры, и несгибаемый дух новгородцев и псковичей.

В период своего политического становления Москва /год основания города – 1147/ была изначально частью владимиро-суздальской земли, а с Х1У века было образовано Московское великое княжество. Именно с этого времени начинает оживляться каменное строительство в городе. Первые каменные постройки, а это были, разумеется, храмы, носили характерные черты владимиро-суздальской архитектуры.

Во второй половине ХУ века политическое значение Москвы резко возросло. В годы правления Ивана Ш /1482-1533/ Московское княжество превратилось в крупное централизованное государство, в подчинении которому попали все прежде независимые княжества северо-восточной Руси. В 1478 году была ликвидирована самостоятельность Новгорода.

Вечевой колокол, символ новгородской вольности был снят и перевезен в Москву. После присоединения Твери в 1485 году Иван Ш стал именовать себя великим князем «всея Руси».

Энергичный и последовательный государственный деятель, искусный дипломат, Иван Ш женится на византийской принцессе Софии Палеолог /она, правда, жила в Италии, в изгнании, так как великая Византия пала под натиском турок в 1453/ . Брачный союз с наследницей византийского престола давал Ивану весомый аргумент провозгласить себя преемником великих владык. Объединение вокруг Москвы большинства русских земель позволило успешно завершить борьбу за свержение ордынского ига.

В 1476 году Иван отказался платить дань хану. Все это способствовало быстрому росту национального самосознания, повышению авторитета Руси на международной арене и упрочению сильной централизованной власти Москвы. Именно в это время формируется так называемая теория «третьего Рима», ставшая идеологическим фундаментом новой государственной политики.

Смысл ее заключается в тезисе псковского монаха Филофея, который писал: «Блюди и внемли, яко два Рима падоша, а третий/ Москва/ стоит, а четвертому не быть!». В соответствии с этим горделивым заявлением страна принимает новые символы власти: «шапка Мономаха», драгоценные оплечья-бармы и скипетр как знаки особого царского отличия. Государственным гербом России становится двуглавый византийский орел. При дворе вводится пышный церемониал по византийскому образцу.

В новых условиях Москва и внешним обликом должна была соответствовать своему положению. При Иване Ш начинается грандиозное строительство. В первую очередь свой художественный облик меняет сердце города – Московский Кремль.

К моменту реконструкции старый Кремль был единственной на Руси крепостью отстроенной в камне/ он приобрел этот облик при Дмитрии Донском в 1367-1368 годах/. Напоминавший белокаменное владимиро-суздальское зодчество, к концу ХУ века Московский Кремль обветшал. Кроме того, он устарел с точки зрения оборонительных задач в новых военных условиях, когда уже широко применялась артиллерия. В 1485 году началось строительство нового оборонительного кремлевского комплекса из красного кирпича. Новые укрепления сохранили в общих чертах план старой крепости.

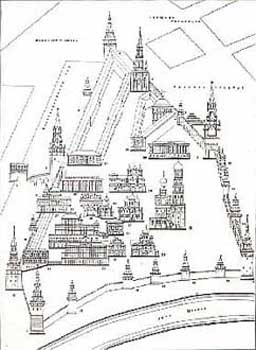

План Московского Кремля.

Он представлял собой неправильный треугольник с двух сторон укрепленный естественной преградой – реками Москва и Неглинка/ нынче Неглинка спрятана в подземный водовод/, а со стороны Красной площади был вырыт ров. Высота крепостных стен колеблется от 8 до 18 метров, а толщина – 4,5 метра.

Понятно, что самые высокие стены сооружались с той стороны, где не существовало естественных преград, то есть со стороны Красной площади. Общая протяженность стен Московского Кремля почти 2,25 км.

Образ кремлевских стен на первый взгляд традиционен – зубчатые оборонительные стены знали Вавилон, Рим, Константинополь, однако, зубцы стен Московского Кремля приобрели более изящную форму — «ласточкин хвост» – они раздвоены и каждая половина заострена. Такие стены сооружали в Италии эпохи Возрождения, например, их и сегодня можно увидеть в Вероне. На углах кремлевского треугольника были сооружены круглые башни, не только отличавшиеся своей высотой, но и далеко выступавшие из-за плоскости стен крепости – такое решение диктовалось нуждами обороны. Остальные башни Кремля прямоугольные в плане, через некоторые из них можно было проехать на территорию укрепления. Фроловские/ с ХУП века – Спасские/ ворота считались парадным въездом в Кремль.

Спасская башня Стены Кремля со стороны красной площади

Художественные образы башен Московского Кремля напоминают нам мотивы европейской готической архитектуры. Действительно, в строительстве новых оборонительных сооружений Москвы принимали участие иностранные строители. В то время для русских каменщиков было необходимо инженерное руководство, так как за период татарского ига на Руси во многом были утеряны традиции строительного ремесла – секреты связующих растворов, крепеж перекрытий, вычисление углов и т. д. Итальянцы Аристотель Фиораванти, Антон Фрязин, Марко Руффо/Фрязин/, Пьетро Антонио Солари, англичанин Христофор Галловей приехали по приглашению русского царя в Москву для помощи в решении подобных проблем. Так в результате творческого союза западных и русских мастеров была создана мощная, отвечающая современным военным требованиям крепость, которая в то же время оказалась прекрасным художественным обрамлением архитектурного ансамбля, созданного на территории Кремля.

В ХУ – ХУП веках под влиянием реконструкции Московского Кремля разворачивается каменное строительство крепостей по всей территории России. Древние земляно-деревянные укрепления не только реконструируются с точки зрения требований современной фортификации, но и приобретают величавый, непобедимый, гордый вид. Новгород, Псков, Нижний Новгород и другие города строят свое каменное обрамление.

По замыслу Ивана Ш Кремль должен был стать великокняжеской резиденцией, демонстрируя духовное и политическое величие новой России. В 1472 году на месте старого кремлевского Успенского собора был заложен новый большой храм.

Московские князья всегда помнили, что своими корнями они вышли из Владимира, поэтому Иван Ш повелел московским мастерам, возводившим собор, взять за образец Успенский собор Владимира. Строительство уже подходило к концу, когда произошло несчастье – здание рухнуло. Другие русские строительные артели побоялись браться за новый этап работы.

Тогда русскому послу в Италии было дано поручение найти и привезти в Россию хорошего мастера. Так в Москве появился первоклассный военный инженер, инженер-конструктор Аристотель Фиораванти. Почему выбор Ивана Ш выпал на итальянца? Вероятно, не последнюю роль в выборе сыграла Софья Палеолог, проведшая юность на Апеннинах и ценившая художественные традиции и мастеров итальянцев. Кроме того, в ХУ веке возрожденческая Италия была самой передовой и просвещенной страной Европы, а в Кремле необходимо было решать сложную задачу.

В1475 году Фиораванти приезжает в Россию, затем едет во Владимир, внимательно обследует там Успенский собор, а, возвратившись в Москву, в течение четырех лет завершает строительство московского Успенского собора. Итальянец точно выполнил заказ: храм имеет все типологические черты владимиро-суздальской архитектуры.

Это шестистолповое сооружение, пятиглавое, с позакомарными покрытиями и характерным аркатурным пояском. Вход в храм оформлен перспективным порталом. Несмотря на то, что в строительстве широко использовали кирпич, стены здания облицевали плитками, что придает храму вид белокаменного сооружения. Современники с восторгом отмечали: «…та церковь чюдно велми величеством и светлостью и звонностью, и пространством…видети ея…яко един камень».

Строительство собора сыграло важную роль в возрождении мастерства русского зодчества, под руководством итальянского инженера Аристотеля Фиоравани. Русские мастера учились работать с кирпичем, познавали секреты связующих материалов, заменяли традиционные деревянные связи углов здания на железные и т. д.

Так талантливое и органическое сочетание древнерусских и западных приемов зодчества позволило превратить московский Успенский собор в величественный символ возрождающейся России. У стен этого собора Иван Ш порвал ханскую грамоту, декларируя отказ Руси платить дань Орде, здесь венчались на царство все русские цари, и происходило возведение в сан патриарха – поэтому помимо художественной ценности, собор имеет исключительное значение как хранитель исторической памяти России.

Успенский собор стал композиционным центром Соборной площади Кремля, которую формируют еще три храма – Благовещенский и Архангельский соборы и церковь-колокольня Ивана-Лествичника (колокольня Ивана Великого).

Источник: building-ooo.ru

Культура Руси в XII-XV веках: зодчество

Важной частью культуры Руси в XII-XV вв. является каменное зодчество. До нашествия Батыя русскими мастерами был накоплен богатый опыт деревянного, а затем и каменного строительства. Из камня возводились храмы и княжеские замки. Храмы XII-начала XIII вв. отличались стройностью, устремлением ввысь, изысканностью.

Большинство из них были однокупольными, купола строились двух видов – шлемовидные и луковичные. В каждом княжестве имелись свои традиции строительства.

Школы зодчества

В XII-XIII вв. на Руси выделялись две архитектурные школы:

- Владимиро-суздальская. Князья стремились подчеркнуть могущество княжества и своей власти постройкой монументальных строений, религиозных и светских. Камень украшали богатой резьбой. Для постройки, как правило, выбирался холм. Храм, щедро отделанный узорочьем, царил над окружающим ландшафтом, создавая общее впечатление легкости.

- Новгородская. Внешне храмы новгородской постройки выглядели гораздо строже, были более громоздкими. Стены снаружи были практически лишены декора, зато внутри они отделывались многоцветными фресками.

Успенский собор во Владимире (1158-1160 гг.)

Собор, построенный при князе Андрее Боголюбском, был главным храмом Владимиро-Суздальского княжества до возвышения Москвы. Строился он как русскими мастерами, так и иноземцами. На тот момент он стал самым высоким храмом Руси, превзойдя Киевский и Новгородский Софийский собор. После пожара 1185 г. собор был восстановлен и значительно расширен князем Всеволодом Большое Гнездо.

Собор стал пятиглавым, были пристроены боковые галереи. В северной галерее находятся усыпальницы Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо.

В 1238 г. после взятия города войском Батыя собор был сожжен вместе с запершимися в нем горожанами. Позже храм не раз разрушался и вновь восстанавливался. Сегодня он является действующим храмом и музейным объектом, находящимся под эгидой ЮНЕСКО. Во внутренней росписи сохранились фрагменты фресок мастеров XII в., а также фрески кисти Андрея Рублева и Даниила Черного начала XV в.

Дмитриевский собор во Владимире (1194-1197 гг.)

Дмитриевский или Дмитровский собор был возведен на княжеском дворе по велению Всеволода Большое Гнездо, в честь небесного покровителя князя великомученика Дмитрия Солунского. Одноглавая четырехстолпная церковь была выстроена из белого известняка русскими зодчими, и изукрашена в верхней части изумительной орнаментальной резьбой. Небольшие размеры храма объясняются тем, что он строился как домовая церковь князя.

Собор знаменит своей резьбой, из-за которой его называют «белокаменной книгой». На нем около 600 рельефов с фигурами святых, а также с изображениями реальных и мифических геральдических животных – львов, грифонов, кентавров и прочих.

В 1238 г. собор был разорен, как и весь город, кочевниками Батыя. В последующем он пережил еще три серьезных пожара, но каждый раз возрождался. Сегодня это действующий храм и музей, включенный в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Покрова на Нерли (1165 г.)

Этот небольшой храм стал выдающимся творением владимиро-суздальской архитектурной школы. Он был выстроен по велению князя Андрея Боголюбского в память о сыне Изяславе, умершим в 20 лет от ран, полученных в походе на Волжскую Булгарию.

Храм возвели в устье реки Нерли. В те времена место впадения Нерли в Клязьму было перекрестком речных торговых путей, воротами во владимирскую землю. Отсюда разворачивалась панорама Боголюбова и Владимира. Церковь должна была стать символом, предвратным монументом княжества.

Выбранное место располагалось в заливаемой пойме, поэтому пришлось насыпать искусственный холм вокруг четырехметровых стен и обложить его каменными плитами с водосточными желобами. И уже на этом пьедестале была выстроена одноглавая четырехстолпная церковь. Купол вначале был шлемовидным, позже его заменили луковичным.

Знатоки архитектуры отмечают совершенство пропорций храма, его изящество и гармоничность, в литературе встречается термин «лебедь-храм». Внутри храм был украшен богатой росписью, но первоначальные фрески полностью утрачены. Уникальные резные барельефы, украшающие стены снаружи, также пострадали, но их удалось реставрировать. Центральная фигура – царь Давид-псалмопевец с поднятой для благословения рукой. Церковь, внесенная в список наследия ЮНЕСКО, является одновременно действующим храмом и музейной экспозицией.

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1234-1236 гг.)

Этот собор, возведенный в детинце Юрьева по приказу князя Святослава, стал последним большим белокаменным храмом Руси, выстроенным перед нашествием Батыя. Князь лично разрабатывал проект и руководил строительством. И соорудил он «церковь чудну зело, вельми украси ю резным камением от подошвы и до верху», как сказано в летописи. По количеству резьбы по камню, украшавшей наружные стены, он превосходил все соборы древнерусского зодчества.

К сожалению, первоначальный облик храма не дошел до нас даже в зарисовках. В XV в. произошло серьезное обрушение. Великий князь Иван III лично распорядился восстановить церковь. Мастера постарались сохранить первоначальный облик здания. Все уцелевшие резные блоки были собраны и использованы при восстановлении стен.

Но из-за отсутствия плана и изображений собора он после восстановления потерял первоначальные пропорции, став более приземистым. Было нарушено и расположение барельефов, которые из-за отсутствия зарисовок вставлялись в стены в произвольном порядке.

Собор еще не раз подвергался перестройкам и реконструкциям. Сегодня это памятник федерального значения, ведутся работы по его восстановлению, так как собор требует серьезной реставрации.

Упадок и возрождение каменного зодчества

Разорительное нашествие кочевников оказалось губительным не только для экономики, но и для культуры Руси, в том числе архитектуры. Кочевые народы стояли на более низкой ступени культурного развития, варварам было недоступно понимание ценностей, которые нельзя превратить в деньги. Множество прекрасных строений было разрушено, зодчие были убиты или угнаны в рабство. Оставшимся мастерам, как и всему народу, было не до храмов – нужно было выплачивать грабительскую дань и прокормиться самим. Каменное зодчество на Руси прекратилось на 50 лет. После его возрождения в конце XIII в. техника строительного дела стала гораздо примитивнее, так как были утрачены многие секреты мастеров,

Центром возрождающегося зодчества стала Москва, где со 2-й четверти XIV в. активно велось каменное строительство. Сформировавшаяся в XIV-XV вв. Московская архитектурная школа вобрала в себя традиции как владимирского, так и северо-западного зодчества. Будучи во многом похожи на владимирские соборы, храмы Москвы отличались от них приземистостью и гораздо меньшим количеством резьбы.

С конца XIII в. возрождается и новгородское зодчество. В основном там строились небольшие мощные храмы, одноглавые, с богатой декоративной отделкой фасадов.

Белокаменный Кремль в Москве (1366-1367 гг.)

В деревянной Москве пожары не были редкостью. В летописях говорится о страшных бедствиях 1343, 1354 и 1365 гг., когда выгорал едва ли не весь город, в том числе и укрепления дубового Кремля, возведенного при Калите. Возможно, эти пожары возникали не стихийно, а в результате поджогов-диверсий.

Поэтому решение князя Дмитрия Донского о постройке каменного Кремля, принятое в начале зимы 1366 г., было продиктовано заботой не столько о красоте города, сколько о его защите. «Toe же зимы повезоша камение к гордоу» из каменоломен подмосковного села Мячкова. К весне 1367 г. запасы камня были достаточны, чтобы начать возведение белокаменной крепости. Кремль строился в очень быстром темпе, без перерывов – «начаша делати безпрестани». К 1368 г. из камня были возведены башни и наиболее уязвимые при нападении части стены. Достройка продолжалась еще много лет, заменялись оставшиеся деревянными участки, наращивались первоначально невысокие стены.

Это был первый на Руси белокаменный Кремль. При постройке его площадь была значительно расширена, периметр стен составлял около 2000 м. В крепости было 8 башен (по некоторым источникам, 9). Для дополнительной защиты ее окружал ров от Неглинной до Москвы-реки. Уже в 1368 г. каменный Кремль защитил город от литовских войск.

Надежной защитой он оставался до 1382 г., когда хан Тохтамыш сумел взять Москву штурмом. После ухода Тохтамыша Кремль был восстановлен.

Кроме Кремля, при Дмитрии Донском были возведены и другие великолепные образцы каменного зодчества – каменные храмы в московских монастырях и Подмосковье. Белокаменным Кремль оставался до правления Ивана III, когда по приказу князя поврежденные стены были полностью разобраны. Кремль выстроили заново из кирпича, каким он и сохранился до наших дней.

Успенский собор Московского Кремля (1475-1479 гг.)

В 1326-1327 гг., при Иване Калите, был построен первый московский каменный храм – Успенский собор, образцом для которого послужил Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Храм серьезно пострадал при пожаре в 1470 г., и его было решено перестроить. Строительство началось в 1472 г., но закончить его помешало землетрясение 20 мая 1474 г. Достроенный до сводов храм рухнул.

В 1475 г. строительство возобновилось под руководством итальянского архитектора Аристотеля Фиораванти. По его проекту был построен величественный собор из кирпича и тесаных блоков белого камня, причем кирпичи были вложены в кладку так, что в целом создавалось впечатление белокаменного храма. Стены укрепили железными сваями.

Фасад пятиглавого собора гармонично украшен декоративным поясом из маленьких колонн и арок, пилястрами, фресками. Купола имеют шлемовидную форму. Для росписи храма пригласили знаменитого иконописца Дионисия, продолжателя традиций Андрея Рублева. Кафедральный патриарший собор Успения Пресвятой Богородицы и сегодня поражает своей красотой и величием. Он является экспозицией музея-заповедника «Московский Кремль», иногда в нем проводят богослужения.

Благовещенский собор Московского Кремля (1484-1489 гг.)

Первая московская церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы была построена в 1291 г. В конце XIV в. в летописях упоминается уже каменный одноглавый храм, ставший домовой церковью для княжеской семьи. В 1416 г. его разобрали и выстроили собор с тремя куполами, увеличив его площадь. В 1484 г. по указу Ивана III храм вновь был полностью перестроен. Через пять лет был возведен самый маленький из трех соборов центрального Кремля, который и сегодня изумляет своей красотой.

Строительством руководили мастера из Пскова Кривцов и Мышкин. Храм строился из кирпича. Его венчают девять позолоченных куполов. Фасад украшен типичными для псковской школы зодчества полукруглыми нишами и поясками, от московской школы добавлены выразительные кокошники. Окружающие здание крытые галереи-паперти украсили белокаменными столбами с резными розетками.

Особого внимания заслуживает внутреннее убранство. Сюда были перенесены иконы из старого храма, среди которых и работы знаменитого Андрея Рублева. В 1508 г. собор расписали Феодосий, сын знаменитого иконописца Дионисия, и Федор Едикеев, имевший репутацию лучшего художника русских земель. Среди других изображений на стенах появились портреты древнегреческих мудрецов – Платона, Сократа, Аристотеля и других, а также их изречения, близкие к христианскому учению.

Сегодня Благовещенский собор внесен в список объектов всемирного наследия, и совмещает функции действующего храма и музейной экспозиции.

Грановитая палата (1487-1491 гг.)

Одно из старейших гражданских зданий столицы было заложено в 1487 г. итальянским архитектором Марко Руффо. Заканчивал строительство в 1491 г. другой итальянец, Пьетро Антонио Солари. Великому князю Ивану III нужен был парадный тронный зал для торжественных приемов, и Грановитая палата играла эту роль несколько столетий.

Двухэтажное здание выстроено из кирпича. Огромный тожественный зал квадратной формы расположен на втором этаже. Система крестовых сводов опирается на один мощный столб в центре зала. Для освещения были прикреплены четыре массивные бронзовые люстры. Входные порталы украшены белокаменной резьбой и позолотой.

Стены и свод покрыты фресками на библейские темы. Позолоченная кровля вначале была высокой и четырехскатной, в XIX в. ее заменили на более низкую трехскатную. Изначально палата называлась Большой. Название «Грановитая» она получила позже, из-за оформления фасадной стены, выходящей на Соборную площадь. Стена была отделана граненым каменным рустом – белокаменными блоками с четырьмя гранями.

В Грановитой палате происходили важнейшие для русской истории события. Здесь проходили заседания земских соборов, здесь Иван Грозный праздновал взятие Казани, а Петр I – победу над королем Швеции Карлом XII. Сегодня она функционирует как представительский зал при Резиденции Президента РФ, и является памятником культуры мирового наследия.

Источник: dzodzo.ru