2. Посещение завода традиционно начинается с памятника героям Великой отечественной войны. Здесь выпускались катера и корабли для флота, многие сотрудники завода ушли на фронт.

Бронекатер «Калюжный» прошел всю войну от Азова до Вены, сейчас он занимает достойное место на постаменте сразу у входа.

3. Стоит отметить музей завода, рассказывающий историю его развития от судоремонтных мастерских позапрошлого века до сегодняшних дней.

4. На судостроительном заводе производили не только корабли, но и, например, аэросани. Также во все времена завод поставлял металлоконструкции для мостов и других сооружений. Высоким спросом пользуется производимое оборудование для нефтяной и газовой промышленности.

Удивительный процесс постройки деревянных кораблей класса люкс. Невероятные современные деревянные

5. Думаю, что «Метеоры» знакомы всем. Завод в Зеленодольске за 40 лет выпустил 375 таких теплоходов на подводных крыльях, в том числе и на экспорт. «Метеоры» эксплуатировались более чем в 100 странах.

Максимальная скорость, зафиксированная для этого проекта составила 108 километров в час.

Интересный факт: первым капитаном судна на подводных крыльях «Метеор» стал прославленный лётчик Герой Советского Союза Михаил Девятаев, который в годы Великой Отечественной войны смог бежать из плена, угнав вражеский бомбардировщик. Михаил Девятаев долго работал на заводе в Зеленодольске.

6. Один из перспективных проектов — судно проекта А-145 — изображено на картине в галерее музея. Скоростное пассажирское судно глиссирующего типа для перевозки 150 пассажиров с багажом со скоростью около 40 узлов на расстояние до 200 миль в светлое время суток в прибрежной морской зоне. Уже выпущено два таких теплохода. Выглядит футуристично.

7. Очень большие корабли в Зеленодольске не строят, ведь им предстоит идти по рекам до заказчиков. Но понятия «большой» и «малый» весьма относительны. У меня не поворачивается язык назвать стометровые корабли маленькими. В музее представлены модели десятков «малых ракетных», «малых артиллерийских», «малых сторожевых» кораблей, выпущенных на заводе в разное врем.

Взять например, фрегат «Гепард». Длина — 102 метра, ширина 13 метров, водоизмещение 2100 тонн. Очень востребованный проект, чуть позже мы его увидим в реальном масштабе.

8. Идем в производственные цеха. Первое, что бросается в глаза — они огромные. Второе — везде очень чисто, все покрашено и содержится в идеальном порядке.

ИСТОРИЯ РОССИИ: КАК СТРОИЛИ И СТРОЯТ КОРАБЛЬ «ПОЛТАВА»

9. За последние годы проведена большая работа по модернизации и техническому перевооружению завода. Это позволило увеличить производительность и качество продукции.

10. Современные станки впечатляют. Например, линия плазменной резки металла MESSER позволяет резать металл толщиной почти в сантиметр со скоростью 12 метров в минуту.

11. Все операции проводятся под управлением компьютеров.

12. Оборудование для гидроабразивной резки металла Caretta Tehnology может резать цветные металлы, сталь и даже титан струей воды с абразивными веществами, подаваемой под гигантским давлением. Смотришь, и тяжело поверить в реальность происходящего: вода режет металл.

13. Завод нуждается в высококвалифицированных кадрах. Для повышения привлекательности предприятия завод даже начал строить собственное жилье.

14. Огромный гидравлический пресс FACCIN позволяет гнуть металл толщиной до 20 миллиметров сразу в трех измерениях.

15. Производство работает даже в выходные. Обожаю такие кадры.

16. Заводской инспектор.

17. Постройку кораблей можно сравнить со сборкой конструктора. Сначала собираются отдельные секции.

18. Затем на специальном транспортировщике секции перевозятся к месту сборки корабля.

19. Готовые секции скрепляются между собой.

20. Вот как выглядит сборка корабля.

21. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для несения погранично-патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200 мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем. Кстати, после истории с сомалийскими пиратами спрос на подобные корабли значительно вырос.

22. Стандартным вооружением кораблей проекта 22160 являются автоматическая артиллерийская установка калибра 57 мм, пулеметы и пусковые установки «Гибка» для зенитных ракет «Игла».

Основное оружие — 57мм артиллерийская установка А-220М, которая оснащается угловатой башней с минимальной радиолокационной сигнатурой. На кораблях, строящихся для ВМФ России предполагается установка 76мм орудия АК-176МА.

Также корабли могут нести ракетный комплекс «Калибр-НК» (с ракетами 3М14 и 3М54), для которого отведено 2х4 специализированные подъёмные пусковые установки в кормовой части корабля. Кроме того, на корабле предусмотрено базирование 12-тонного вертолета.

Сейчас одновременно строятся три корабля этого проекта.

23. Очень похоже на космических корабль из «Звездных войн». Угловатые формы конструкции предназначены для уменьшения радиолокационной заметности.

24. Обратите внимание на тележки с рельсами. По ним судно будут спускать на воду.

25. За воротами цеха можно увидеть уже построенные и готовые к ходовым испытаниям корабли. Это фрегат «Гепард», он же сторожевой корабль проекта 11661. Корабли предназначены для выполнения комплекса задач: поиска и борьбы с подводными, надводными и воздушными целями, несения дозорной службы, проведения конвойных операций, а также охраны морской экономической зоны.

26. Поразительное зрелище — полностью укомплектованный корабль. Теперь ему предстоит немалый путь к морю для всесторонних испытаний.

27. Рядом можно увидеть собрата «Гепарда».

Благодарю за экскурсию сотрудников ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» и министерства промышленности и торговли Татарстана, а также организаторов Нефорума, благодаря которым состоялась эта поездка.

Генеральные спонсоры НеФорума 2016: Альфа-Банк и Tele2.

Подпишитесь на журнал .

Скоро выйдет репортаж о том, как делают вертолеты.

Источник: zhzhitel.livejournal.com

Балтийский завод-Судостроение. Как строят корабли

1. Немного историии, без нее никак нельзя, ведь место историческое:

«Большое внимание царское правительство уделяло развитию частных судостроительных заводов и верфей. В 1856 г. был основан Балтийский судостроительный и механический завод, созданный с участием английского капитала. Завод выполнял разнообразные частные и казенные заказы. Однако на протяжении почти двадцати лет он влачил жалкое существование, и в 1871 г. владельцы сообщили Морскому ведомству, что намерены закрыть предприятие «по причине финансового краха». Все имущество завода было куплено образовавшимся Акционерным обществом за 812 тыс. руб.

В 1877 г. предприятие подверглось новой реорганизации. Акционерный капитал был увеличен, главным образом за счет привлечения государственных средств, и деятельность завода несколько оживилась. К 1884 г. на производстве было занято 1200 рабочих, но корабли все равно строились очень долго , и обходились в связи с этим дорого. Морскому ведомству пришлось вновь уделить серьезное внимание этому заводу, приобрести 84% всех акций общества, после чего завод фактически стал казенным предприятием. Ликвидационная комиссия работала десять лет.

С переходом в казну Балтийский завод стал работать несколько лучше, о чем можно судить хотя бы по таким показателям:

| Показатели | Годы | |||

| 1879 | 1884 | 1894 | 1904 | |

| Общая территория завода, тыс. кв. м | 33 | 33 | 152 | 168 |

| Инвентарная стоимость предприятия, тыс. руб. | 1759 | 1900 | 3719 | 10 143 |

| Валовая продукция завода, тыс. руб. | 1370 | 1822 | 3983 | 12 765 |

| Прибыль, тыс. руб. | 220 | 270 | 593 | 2 690 |

| Среднее число рабочих | 1011 | 1198 | 2763 | 6 868 |

Таким образом, к началу XX в. Балтийский завод стал крупнейшим судостроительным предприятием в России. Было реорганизовано все стапельное хозяйство, построены: каменный эллинг длиной 165, шириной 29 и высотой 30 м большой механический и сборочный цехи; медницкая мастерская, чугунолитейная и меднолитейная; прессовая и молотовая кузницы; оборудованы плаз, чертежная. Основной капитал завода непрерывно возрастал. Общая мощность силовых установок достигала почти 5 тыс. л. с. Начали применять и пневматическую технику

Однако производство, в основном, базировалось на ручном труде.

В 1900 г. завод сократил стапельный период постройки эскадренного броненосца «Победа» водоизмещением 12 670 т до 15 месяцев и довел его спусковой вес до 5300 т. При этом ежемесячно на стапель выставлялось только готовых деталей свыше 350 т. По тем временам это были довольно высокие показатели. Затраты на постройку броненосца достигли 10 049 тыс. руб. Они распределились следующим образом: на корпус — 40%, на броню — 13%, на вооружение—16% и на механизмы — 31%. Более чем за полвека на Балтийском заводе было построено 74 военных корабля с паровыми машинами, принципиально не отличавшимися от машины парохода Берда. Лучшим из кораблей Балтийского завода считался эскадренный броненосец «Павел I», однотипный с броненосцем «Андрей Первозванный».»

Из книги: Яковлева И.И. – «Корабли и верфи»

«В 1885 г. на Балтийском заводе был спущен на воду броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» водоизмещением свыше 8000 т и со скоростью 17 узлов. Этот корабль, по праву считавшийся сильнейшим крейсером того времени, имел на вооружении восемь 203-мм орудий в четырех двухорудийных башнях и десять 152-мм, установленных по бортам, броневой пояс толщиной 225 мм.

Стремление к дальнейшему усилению боевой мощи броненосных крейсеров привело к постройке в 90-х годах двух кораблей этого класса — «Рюрика» и «России» — водоизмещением свыше 11–12 тыс. т со скоростью 19 узлов и дальностью плавания около 8000 миль. Их вооружение состояло из четырех 203-мм и шестнадцати 152-мм орудий, а также шести надводных торпедных аппаратов. Толщина брони борта достигала 203 мм, палубы — 51–76 мм.

Cтремление к созданию мореходных кораблей преимущественно с торпедным вооружением привело к постройке в России в конце 80-х и начале 90-х годов минных крейсеров. Головной корабль этого класса «Лейтенант Ильин», построенный на Балтийском заводе в 1886 г., имел водоизмещение около 700 т, скорость 20 уз., вооружение — пять [491] однотрубных торпедных аппаратов, пять 47-мм и десять 37-мм орудий. Дальность плавания экономическим ходом превышала 1000 миль. В последней четверти XIX в. было построено семь минных крейсеров, из них четыре — для Балтийского и три — для Черноморского флотов. С появлением и развитием эскадренных миноносцев с артиллерийским и достаточно сильным торпедным вооружением в конце столетия от постройки минных крейсеров отказались.

До конца XIX в. во всех странах мира продолжались поиски наиболее рационального типа боевой подводной лодки. Первая русская подводная лодка под названием «Дельфин», способная вести боевые действия на море, была построена на Балтийском заводе в 1903 г. Авторами ее проекта были талантливый русский кораблестроитель профессор И. Г. Бубнов и капитан 2 ранга М. Н. Беклемишев. Подводная лодка «Дельфин», по праву считавшаяся одной из лучших для своего времени, имела следующие тактико-технические данные: водоизмещение — 113 т надводное, 124 т — подводное; мощность двигателей надводного хода 300 л. с., подводного — 120 л. с.; скорость надводная 10 узлов, подводная — 5–6 узлов; вооружение — два торпедных аппарата; дальность плавания над водой 243 мили, под водой — 28 миль; глубина погружения — 50 м; экипаж — два офицера и 20 нижних чинов.

Подводная лодка «Дельфин» положила начало строительству в России боевых подводных лодок, оформившихся в начале XX в. в самостоятельный класс кораблей военно-морского флота.»

Из книги: Золотарева Владимира Антоновича, Козлова Ивана Александровича «Три столетия Российского флота»

Список корабле и судов, построенных на Балтийском заводе (1856-2016)

2. Экскурсия на заводе началось с техники безопасности, сразу понятно, что пришли мы на производство, где без этого нельзя. Посетили практически все производственные процессы (выпрямление металла, очистка и грунтование, резка, сварка деталей в крупноблочные элементы, покраска, сборка на стапеле) за исключением очистки и грунтовки металла.

01. Металл, из которого будет сделан корабль, всего используется около десятка сортов стали.

02. Выпрямленный металл перемещается на следующий этап производственного процесса.

03. Толщина нормальная ~20 мм.

04. Целый цех уже выпрямленного металла.

05. Поехал для очистки дробью и грунтования.

06. Константин Семёнович Ханухов поправляет микрофон — нашим экскурсовод, такого так просто не найти знает все и всех. Опыт огромнейший более 30 лет, застал те времена, когда проектирование и строительство велось без помощи компьютеров. Отработал на стапеле 20 лет.

В центре Алина — сурдопереводчик, рассказывала, почему такая профессия оказалась востребована. Ведь на заводе работает множество людей с ограниченными возможностями.

07. Готовая к сварке заготовка.

08. Целый цех готовых к сварке заготовок.

09. Это уже другой цех и сваренные между собой заготовки.

10. Аппарат для автоматической сварки деталей друг к другу.

11. Это следующие детали, которые будут свариваться.

12. В этом цеху был и другой экскурсовод, имени не запомнил к сожалению:(

13. Сварочный шов при автоматической сварке получается на всю толщину свариваемого металла.

14. Сваренные между собой детали.

15. Техника безопасности, прежде всего!

16. Другой аппарат для автоматической сварки заготовок под углом друг к другу.

17. Вид крупнее.

18. Еще один аппарат автоматической сварки.

19. Сваренные между собой детали.

20. Ручная сварка, сварочный шов получается не хуже.

21. Чем дальше, тем металла больше.

22. Не все могут машины, не везде достают.

23. Уже готовый к покраске элемент корабля.

24. Почти готовый элемент, сейчас находиться в перевернутом состоянии.

25. Масштаб цехов подойдет для любого корабля.

26. Оснастка для подъема соответствующая.

27. По размеру элементов для последующей сборки на стапеле видно, что строиться не маленький кораблик.

28. Снова сварочные швы.

29. Много сварочных швов.

30. Самая сложная часть — это криволинейные поверхности корабля, изготавливаются вручную на специальном шаблоне.

31. Чтобы при сварке металл не деформировался, к нему приваривают вспомогательные ребра жесткости, которые потом срежут.

32. Вид на криволинейный элемент с другой стороны.

33. Чертежи залог успеха.

34. Сварка винта.

35. Покраска готового элемента.

36. Выходим из цеха, виден стапель, где будет осуществляться монтаж изготовленных в цехах элементов.

37. Алексей Бурмистров — строитель кораблей, который мечтает стать главным строителем кораблей, удачи ему в этом.

38. Люди на заводе позитивные, балтийцы. Транспорт по территории ездит рельсовый.

39. И безрельсовый.

40. Сразу можно понять, что заводу уже больше 100 лет, архитектура соответствующая.

41. Здания красного кирпича.

42. Таких зданий уже не строят.

43. Вот еще одно старое здание и год постройки указан. Это работающий по настоящее время цех механической обработки.

44. Памятная табличка.

45. И еще одна. Слава Балтийцам!

46. Вид на здание с другого ракурса.

47. Винт.

48. Деталь, в которую будет устанавливаться вал, но это только предположение.

49. Еще винт.

50. Винтовая лестница.

51. Она же, красота.

52. Время требует от каждого энергии, деловитости, инициативы. С этим не поспоришь.

53. Сарый станок.

54. Новый станок

55. Клепанные металлические фермы.

56. Им тоже больше 100 лет.

57. Клепанные металлические колонны.

58. Сергей токарь-валовик 6 разряда, рассказал, как выточить вал и при этом ни разу нельзя ошибаться. Цена ошибки (заготовки вала) 1 миллион евро. Все просто — опыт, желание совершенствовать свое мастерство, склад характера и ума дают результат. Блогеры слушают с интересом.

59. Специальный инструмент для точного измерения (контроля) диаметра вала.

60. Включаем станок и вал начинает вращаться.

61. Через пару месяцев, когда от веса заготовки останется около 70% от первоначального веса, вал будет готов. Для ледокола «Арктика» нужно три вала.

62. Быть на судостроительном заводе и не побывать на стапеле, так нельзя. На стапеле ледокол «Арктика» Мурманск.

63. Корабль на стапеле очень похож на дом в строительных лесах, и работа тоже, в любую погоду строят.

64. Сварка и на стапеле.

65. Люди встречались исключительно позитивные.

66. Инженерные коммуникации корабля.

67. Пространства внутри корабля мало, и его нужно использовать рационально, поэтому коммуникации прокладываются по оптимальной траектории и соответственно изгибаются.

68. Вазелин то им зачем, а оказывается нужен и он.

69. Использовать вазелин нужно совместно насалкой, вот этим приспособлением для спуска корабля.

Было очень интересно, увидел много нового. А сколько еще не видел, что там внутри корабля на стапеле происходит, как происходит спуск.

Также порадовал позитивный настрой коллектива завода, приятно видеть таких людей, глаза горят и дело идет.

Источник: nichren.livejournal.com

История кораблестроения

Давайте попробуем дать ответ на казалось бы простой вопрос: зачем нашим далёким-далёким предкам, которым сама природа велела ходить по земле, понадобилось умение плавать? Ведь если задуматься, для древних людей вода поначалу была враждебной стихией.

Начало начал

Первобытный человек нуждался в воде для утоления жажды. Для этих целей годилась влага из ручьёв, родников, дождевая вода и даже растопленный снег. Древние люди не задерживались на одном месте надолго: земледелие было им неизвестно, они кормились охотой, занимались собирательством съедобных кореньев, растений, плодов, ягод.

Когда истощались угодья, человеческое племя вынуждено было сниматься со стоянки и отправляться в путь в поисках пищи. И вот на пути у племени вдруг возникала водная преграда. Небольшое озеро можно было обойти, неглубокую речку преодолевали вброд. А вдруг это широкая река, противоположный берег которой едва виден?

Приходилось кочевать вдоль берега в надежде найти узкое место реки. Стоянки располагались по берегам рек и озёр, в местах, где обитали стада животных. Крупных животных смелые охотники забивали камнями.

Настало время, когда люди научились добывать огонь, который согревал их, защищал от зверей. На огне начали готовить пищу, которую некогда ели сырой. Потом люди начали выращивать растения, строить жилища. Вскоре люди выяснили, что соседство с рекой – это благо: питьевая вода всегда рядом, а в реке водится рыба, раки, моллюски.

И наконец, на заливных лугах, которые затапливает речная вода во время весеннего половодья, растёт отличная сочная трава, где пасутся животные. Можно было прекращать кочевой образ жизни и селиться на берегу. Когда было освоено земледелие, оказалось, что на удобренной речным илом почве отлично растут злаки.

Наконец, однажды человек взобрался на плавающий в воде ствол дерева, чтобы добраться на нём до богатой раковинами приливной зоны. И понял, что так плыть легче. Однако ствол крутился, то и дело норовя сбросить своего седока. А потом оказалось, что два связанных вместе ствола уже не вращались. Так, возможно, и было изобретено первое плавательное средство – плот.

Человек научился плавать по воде для того, чтобы добыть себе пропитание. Самым первым судном стало, скорее всего, обычное упавшее дерево, которое столкнули в воду. Направляли это плавательное средство длинным шестом.

Пионеры путешествий

Река превратилась из препятствия в друга, источник воды и пищи. Именно вдоль рек возникали большие человеческие поселения, деревни и города. Особенно неплохим местом для поселения была так называемая «стрелка» – полоска суши возле места слияния двух рек: здесь вода давала и естественную защиту от нападения недругов. В тех местах, где весеннее половодье затапливало огромные площади, а уровень воды в реке поднимался на пару метров (например, в Амазонии), люди строили деревни на больших плотах.

Люди осознали ещё одну выгоду от соседства с рекой: по воде было легко путешествовать, куда проще, чем по земле. Ведь дорог тогда не строили, а по пустыне, лесной чащобе, джунглям, болотам, пешком далеко не уйдёшь. То ли дело – по реке: столкнул на воду бревно, уселся на него верхом, взял в руки шест – и плыви себе. Хочешь – на другой берег, выменять у соседей вкусного мёду на несколько волчьих шкур, а хочешь – вниз по реке, вдоль берегов, медленно, не затрачивая никаких усилий. Плавание по воде оказалось в древности самым простым и дешёвым способом путешествовать на большие расстояния.

Вскоре побережья больших рек на всех континентах (кроме, возможно, Антарктиды, хотя кто знает, какой климат был там в глубокой древности?) были заселены. Благодаря появившейся у людей новой возможности преодолевать большие расстояния по воде человечество обретало новые знания и умения. Различные племена, в том числе и живущие на разных концах материка, стали налаживать торговые связи.

Предпринимались попытки поспорить с морем или даже с океаном. Народы, населявшие, к примеру, крохотные коралловые островки – атоллы в Тихом океане, всю свою жизнь связывали с большой водой. Иначе им было попросту не выжить: на коралловом песке островков росли лишь пальмы, мякотью кокосового ореха сыт не будешь.

Тихоокеанские островитяне – полинезийцы, маори и другие народности, – возможно, гораздо раньше европейцев освоили премудрости кораблестроения, мореплавания, рыбной ловли, навигации (в переводе с латыни – «плыву на судне») по Солнцу и звёздам. Существуют многочисленные свидетельства того, что эти отважные люди ещё задолго до средиземноморских жителей пускались в дальние путешествия с атолла на атолл длительностью в несколько дней, без видимых ориентиров, определяя направление по небесным светилам.

Первые суда

Бревно, как вид водного транспорта, обладало несколькими серьёзными недостатками. Во-первых, человек, плывущий на бревне, частично находился в воде, а плавать весной, да когда по реке ещё несёт льдины, было опасно. Вторым недостатком была плохая остойчивость – способность судна противостоять внешним силам, вызывающим его крен: от любой высокой волны или от неловкого движения путешественник летел в воду. Наконец, у бревна была малая грузоподъёмность: человек мог прихватить с собой лишь небольшое количество лёгких предметов.

Первым судном, которое построил человек, был плот: несколько брёвен, связанных вместе. На плоту можно было плыть, не замочив ног, а также перевозить грузы. Количество груза определялось размерами плота и лёгкостью дерева, которое шло на его строительство. Например, плот, связанный из прочного, но тяжёлого дуба, плохо держал груз, его легко захлёстывало водой. С изобретением плота была обретена остойчивость.

Разновидностью плота стала папирусная (тростниковая) лодка, придуманная жителями долин рек Нил, Тигр и Евфрат. Тростник, обильно растущий по берегам этих рек, даром что трава, имеет толстые, полые внутри стебли длиной до полутора метров.

Соединяя стебли тростника в пучки – вязанки, а затем формируя из нескольких вязанок плавучую платформу, древнеегипетские и шумерские судостроители создали грузоподъёмное и надёжное судно для плавания по спокойным водам. А изобретение лодки-однодревки дало грузоподъёмность.

Древние судостроители наверняка рассуждали примерно так: зачем возить лишнюю древесину, которая находится над водой, не создавая плавучести? Надо попробовать удалить лишнее дерево – выдолбить ствол каменным долотом или просто выжечь. Полученная конструкция получила название – чёлноднодревка. Однодревка отлично плавала благодаря своей лёгкости.

Она перевозила больше груза, чем плот из двух-трёх брёвен, без труда двигалась в воде. Однако при этом лодка была неустойчива, так и норовила перевернуться.

Полинезийские мореходы соединили однодревку и плот, и получилось чудесное океанское судёнышко под названием проа, или по-научному балансирный катамаран. Они выдалбливали из ствола пальмы длинный вместительный чёлноднодревку, сбоку к нему крепили на паре жердей так называемый балансир – короткий отрезок ствола пальмы, который опирался на воду, сообщая катамарану (так называются все суда с двумя корпусами) остойчивость. Груз помещался внутри основного корпуса – однодревки, а команда с комфортом размещалась на лёгком помосте между корпусом и балансиром.

Плоты, построенные из легчайшего южного дерева бальзы, чья древесина напоминает современный плотный пенопласт, буквально «летели» по воде, могли противостоять и речным, и океанским волнам и перевозили большие грузы.

Весло и парус

Параллельно с созданием новых типов судов появлялись и совершенствовались их движители – средства, приводящие судно в движение. Как мы уже знаем, самым первым движителем был длинный шест, которым лодочники и плотогоны отталкивались от дна на мелководье. Но что делать на глубокой воде? Оказалось, что от воды тоже можно отталкиваться тем же шестом. Вода достаточно плотная, её сопротивление, возникающее при обтекании шеста, толкало судно вперёд.

Для дополнительного увеличения силы сопротивления воды к концу шеста приделали дощечку – лопасть. Получилось весло – самый первый судовой движитель. Вёсла бывают однолопастные и двухлопастные. Последние знакомы тем людям, кто хоть раз в жизни видел байдарку.

Поочерёдно загребая то правой, то левой лопастью, человек, плывущий на байдарке, держит свою лодку на курсе и легко управляет ею. С древнейших времён конструкция весла не претерпела значительных изменений.

Тяжелогружёные баржи тянули за собой на буксире люди, идущие по берегу. На российских реках артельные люди, занимавшиеся буксировкой барж, назывались бурлаками. Они волокли суда вверх по рекам, против течения.

Параллельно с использованием вёсел человечество с помощью паруса научилось использовать энергию ветра. Парус представляет собой полотнище, поднимаемое на вертикальном столбе – мачте. Ветер, наполняя парус, приводит в движение судно.

Первые паруса, скорее всего, изобрели народы, вся жизнь которых была связана с морем, – полинезийцы или жители островов Индийского океана. Эти паруса, в неизменности сохранившиеся до наших дней, представляют собой лёгкие плетёные из пальмового волокна циновки, натянутые на изогнутые бамбуковые рамки. Такой парус позволял «ловить» не только попутный, но и боковой ветер, под ним катамараны проа бежали по морю со скоростью автомобиля.

Самоуверенные европейцы, наивно полагавшие, что все полезные изобретения от начала времён были сделаны только в границах известного им мира – от Месопотамии до Португалии, – додумались до таких универсальных парусов лишь в Средние века. До этого на реках и морях Европы, севера Африки и Передней Азии царил так называемый прямой парус – прямоугольник из ткани или хорошо выделанных шкур, поднимавшийся на мачте с помощью поперечной перекладины – реи. Такой парус позволял ходить только при попутном ветре. А в безветрие, в боковой ветер (моряки называют его «бакштаг») или при встречном ветре команде приходилось браться за вёсла.

Судоходство в древности

Вся жизнь в Древнем Египте была связана с путешествиями по воде. Вся страна, все её города, многочисленные поселения, поля и пастбища располагались в долине одной из самых могучих рек мира – реки Нила. Эта река была для египтян не только источником пресной воды и пропитания, но и транспортной артерией, по которой перевозились многочисленные грузы и пассажиры. Древнеегипетские речные грузовые суда представляли собой низкобортные плоскодонные деревянные баржи.

Для увеличения прочности конструкции нос и корму такой баржи скрепляли прочным толстым канатом, проходящим над палубой на подпорках. Иначе хрупкое судно, лишённое киля, при неправильной загрузке могло просто переломиться пополам. Строили таких барж мало, так как дерево в Египте было очень дорого.

Более доступным материалом был тростник, росший по берегам Нила в огромных количествах. Из тростника строили большие лодки, обладавшие неплохой грузоподъёмностью. На таких лодках возили из каменоломен в верховьях Нила камень для строительства городов и знаменитых гробниц фараонов в Гизу и стовратные Фивы. В движение грузовые суда приводились мускульной силой рабов, тянущих их за лямку вдоль берега. Иногда суда оснащали прямым парусом, поднимавшимся на сооружённой из двух пальмовых стволов единственной А-образной мачте, и вёслами.

В XV в. до н. э. египтяне переняли от финикийцев навыки строительства прочных морских судов из дерева. Великая египетская царица Хатшепсут направила в южные моря экспедицию из таких кораблей «за иноземными пряностями, тканями и драгоценными благовониями». Экспедиция вышла из Красного моря в Индийский океан и побывала в загадочной стране Пунт (местонахождение этой страны точно не установлено, скорее всего, это побережье Восточной Африки в районе Африканского Рога – современного полуострова Сомали).

Неизвестно, торговали ли египтяне с пунтийцами или предпочли воспользоваться правом сильного, но экспедиция благополучно вернулась домой с богатыми дарами для своей царицы. Пожалуй, плавание египтян в Пунт является самой первой из известных в обозримой истории заморских экспедиций.

В Древней Ассирии существовал «морской спецназ» для захвата неприятельских кораблей. Боевые пловцы, передвигаясь ночью по вод е с помощью надутых кожаных бурдюков, перерезали якорные канаты, а течение выносило и х на камни.

В Месопотамии, в междуречье Тигра и Евфрата, для перевозки грузов по рекам использовались неуклюжие лодки круглой формы, называемые куффами. Куффа представляла собой плетёную из прутьев громадную корзину, обмазанную смолой. Плавать на куффе было неудобно – она была неустойчивой, да к тому же пропускала воду. Однако куффа оставила след в кораблестроении. Такой тип судов до сих пор в ходу у жителей бассейна рек Тигра и Евфрата.

Средиземноморские мореходы

Средиземноморье стало колыбелью современной европейской цивилизации. Народы, живущие на берегах Средиземного моря, получили возможность свободно торговать, перевозя по морю свои товары, а также обмениваться знаниями и, говоря современным языком, технологиями. Во все времена одними из самых передовых были технологии строительства средств транспорта.

Так и средиземноморцы перенимали друг у друга опыт строительства лучших судов. Как известно, чем надёжнее судно, тем дальше на нём можно уйти от родных берегов, перевезти больше груза, успешнее противостоять стихиям. Так, в древние времена причудливо переплелись судьбы и интересы египтян, критян – минойцев, финикийцев и греков – эллинов.

Народы, не имевшие хороших географических карт и компаса, использовали в качестве навигационных ориентиров небесные светила и сушу. В этом плане Средиземное море, окружённое со всех сторон сушей и изобилующее островами, представляло собой относительно простой для плавания водоём: главное не терять из виду сушу.

Древние египтяне выходили в море из дельты Нила, двигались вдоль берега вправо и достигали берегов Финикии. Жители этой земли дали миру судно с продольным силовым хребтом – килем и поперечными рёбрами – шпангоутами. По такой схеме строятся суда и в наши дни.

Финикийские корабли славились прочностью и долговечностью, потому что строили их из отличного дерева – ливанского кедра. Из Финикии, следуя вдоль берегов Малой Азии мимо острова Кипр, можно было попасть на лежащий между Европой, Африкой и Азией остров Крит, где жили минойцы. Эти люди слыли отважными мореходами. За полторы тысячи лет до новой эры минойские суда, лёгкие и стремительные, ходили по всему Восточному Средиземноморью.

Минойцы торговали и воевали (остров располагался на пересечении главных морских торговых путей), занимались пиратством. К северу от Крита лежали земли, населённые древними греками (эллинами). Сообщение между греческими городами (полисами), расположенными на европейском материке и на сотнях больших и малых островов, осуществлялось с помощью парусно-гребных кораблей.

Греки уподобляли корабль живому существу: на носу его рисовали огромные глаза, корму делали в форме рыбьего хвоста. При всех различиях кораблестроительных технологий у судов, которые строили древние народы Восточного Средиземноморья, есть много общего: при попутном ветре они приводились в движение прямым (прямоугольным) парусом, в безветрие – вёслами. Корпуса кораблей не разделялись водонепроницаемыми переборками: получив пробоину, такой корабль был обречён. Управлялись корабли посредством длинных рулевых вёсел.

История минойского государства закончилась трагически: в сотне километров к северу от Крита взорвался вулкан Санторини (Стронгила). Родину минойцев накрыло мощнейшим цунами, а затем засыпало пеплом

От папирусной лодки до драккара

Прогресс в судостроении в древние времена шёл медленно. Человечество предпочитало пользоваться проверенными временем изобретениями. Но военные нужды, стремление к освоению новых земель, торговые интересы подстёгивали инженерную мысль кораблестроителей. Главным изобретением стало создание судна с килем и шпангоутами в Древней Финикии.

Килевое судно обладало колоссальными преимуществами перед египетской баркой – дощаником и шумерскими лодками из папируса. Судно было прочным и мореходным, вместительным и грузоподъёмным, в движение приводилось парусами, поднимаемыми на мачтах, и вёслами.

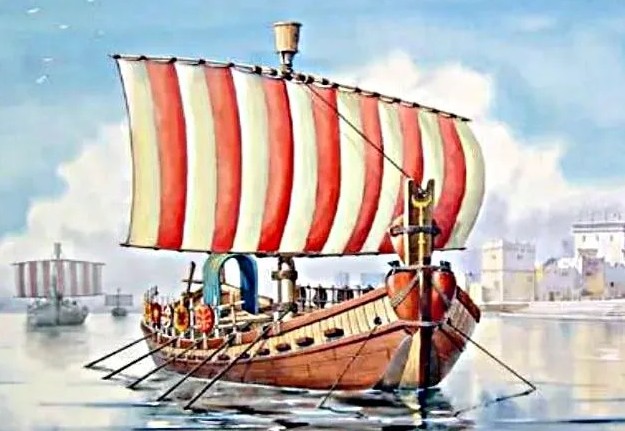

Минойский боевой корабль (Древний Крит). Гребцы, сидящие в два ряда, располагаются на нижней палубе, командир и лучники – на лёгком навесе над ними

Греки и римляне совершенствовали вёсельный движитель, изобретя корабли с двумя, тремя и четырьмя рядами вёсел – бирему, трирему и кинкирему. Это были громадные по тем временам, быстроходные и хорошо вооружённые боевые корабли, не зависящие от прихотей ветра.

Но прямоугольный, или прямой, парус имел недостаток: его можно было использовать только при попутном ветре. Для того чтобы «ловить» боковой ветер, арабы и индусы, независимо друг от друга, придумали треугольный, или косой парус, который поднимался на наклонной рее или на оттяжке – фале. Корабль, оснащённый косыми парусами, использовал для движения даже встречный ветер! Но для этого мореходы должны были обладать незаурядным искусством лавирования, то есть движения против ветра зигзагом, причём из встречного ветер превращался в боковой, и корабль, хоть и медленно, продвигался вперёд. Врагом мореплавателей теперь стало безветрие, или штиль.

Европейцы переняли у арабов косой парус лишь в раннем Средневековье. С тех пор треугольный парус стал зваться латинским, хотя народ, обитавший в Италии, не имел отношения к его изобретению. В свою очередь китайцы за тысячелетия придумали несколько новшеств в судостроении, до которых европейцам ещё предстояло додуматься.

Разные цивилизации копили полезные знания. И только когда корабль позволил людям достичь самых дальних пределов Земли, появилась возможность объединить все достижения и совершенствовать его конструкцию.

Основным типом судна в Китае, Японии и некоторых других странах Востока была джонка – дощаник, лишённый киля и шпангоутов, с приподнятыми носом и кормой. В качестве парусов использовались циновки, поднимаемые на бамбуковых реях – латах. Такие паруса меняли форму, становясь прямыми или косыми в зависимости от направления ветра.

В Средиземноморье корабли управлялись рулевыми вёслами, а китайцы уже использовали руль-перо. И наконец, они первыми задумались над проблемой живучести и непотопляемости кораблей, научившись разделять их корпуса на водонепроницаемые отсеки поперечными стенками – переборками. Если судно получало пробоину, то вода затапливала один отсек, а не весь корпус.

Вооружение кораблей

В древние времена деревянные парусно-гребные корабли были уязвимы и хрупки, однако их с успехом использовали для ведения войн. Как же корабли воевали друг с другом? Основным оружием древнего боевого корабля служил расположенный в носовой части, под ватерлинией, таран – мощный бивень, окованный металлом.

Он предназначался для пробивания корпусов вражеских кораблей. Хорошо разогнавшись, боевой корабль наносил противнику удар в борт и проделывал в нём пробоину, через которую корпус атакованного корабля быстро заполнялся водой. Вместе с кораблём гибли и гребцы, прикованные к вёслам цепями.

Но беда могла подстеречь и атакующий корабль: если не удавалось выдернуть таран из пробоины, он мог отломиться, и на его месте открывалась пробоина. А что делать, если корабль противника нужно захватить? В этом случае нужно было убрать вёсла и пройти под парусом вдоль борта неприятеля, обломав ему вёсла. Тогда корабль обездвиживался, начинал беспомощно крутиться на месте.

На лёгких площадках, приподнятых над палубой, размещались лучники, в бою обстреливавшие неприятеля стрелами, обмотанными горящей паклей. Пожар на борту был так же страшен, как и пробоина. Спастись от огня на деревянном судне было невозможно, оставалось только прыгать за борт.

А если на спасающемся были надеты панцирь и шлем, он не успевал их скинуть и шёл ко дну. Для захвата неприятельского корабля использовали абордаж – вооружённую высадку на его борт. На римских боевых триремах ставился опускающийся мостик – корвус («ворон»), снабжённый острыми когтями, впивавшимися в неприятельскую палубу.

Корвус можно было перекинуть на вражеский корабль и пропустить по нему отряд морской пехоты. На абордаж брались суда с ценным грузом. Этот боевой приём используется и в наши дни.

На больших боевых кораблях древних греков и римлян устанавливались метательные орудия – катапульты – для метания каменных ядер, копийдротиков и горшков с зажигательной смесью – «греческим огнём».

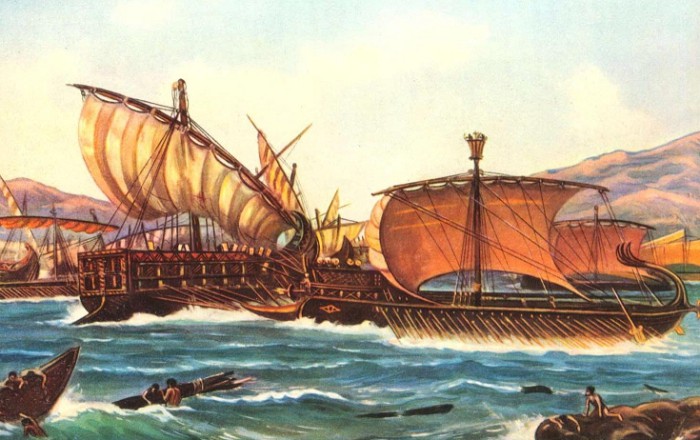

В 480 г. до н. э. вблизи острова Саламин, неподалёку от г. Афин, состоялось одно из крупнейших морских сражений древности. Греческому флоту под предводительством талантливого флотоводца Фемистокла противостоял втрое превосходящий его флот персидского царя Ксеркса. Вынудив корабли персов с войсками десанта проходить сквозь узкий пролив, Фемистокл бил их мощными боевыми триерами.

Персидские корабли не могли повернуть – за ними двигались другие суда. Большие корабли перегородили фарватер (безопасный проход). Боевые порядки персов смешались, и Ксеркс отступил, потеряв пятую часть своего флота! Греки потеряли сорок триер. Кстати, гребцами у Фемистокла были не рабы, а добровольцы – жители Афин.

Норманны идут в викинг

В раннем Средневековье в Скандинавии жил бесстрашный и сильный народ – норманны («северные люди»). В холодных гористых местах, где они обитали, невозможно было заниматься земледелием и разведением скота. Норманны вынуждены были заниматься «вольным промыслом» – ходить в набеги за военной добычей в ближние и дальние страны.

Норманны селились на берегах фьордов – глубоко вдающихся в сушу заливов. Их боевой поход именовался викингом. Именно викингами прозвали норманнов в Европе.

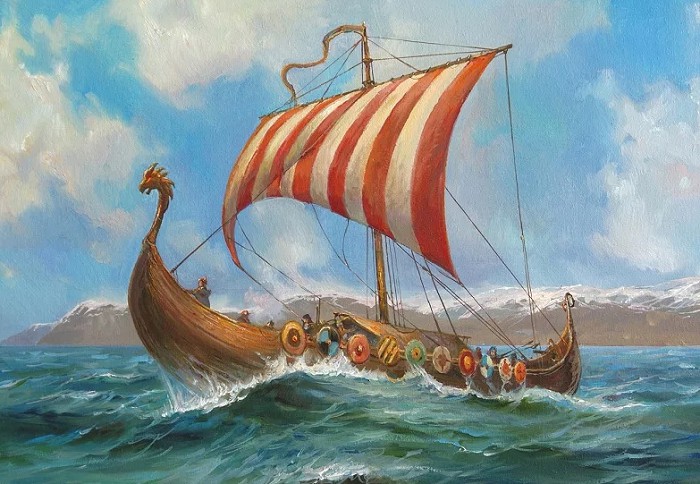

В IX–XII вв. норманны держали в страхе Европу. Храбрые воины, бесстрашные мореходы, норманны на своих ладьях – драккарах («драконах») «отметились» на всём побережье Европы. Для того чтобы пересечь небольшие участки суши, норманны ставили свои драккары на колёса или тащили их волоком, подкладывая под киль брёвна.

Норманны разорили многие города. Ежедневно жители Европы молили Господа об избавлении от злых норманнов. В 870 г. норманнские драккары достигли Исландии – «Ледяной земли». Этот далёкий северный остров был заселён кельтами, христианами – выходцами из Ирландии. Норманны начали с кельтами войну за обладание островом и вышли в ней победителями.

На побережье Исландии были образованы поселения норманнов, а самое большое – Рейкьявик – стало столицей. В Рейкьявике с VIII в. стал собираться Большой Совет острова – альтинг: он считается самым старым парламентом Европы.

Столетие спустя, в 983 г., норманн Эрик Рауди (Рыжий) отплыл из Исландии на запад. Там он обнаружил огромную, покрытую густыми лесами землю, названную им Зелёной – Гренландией. Трудно поверить, что ныне покрытая ледниками Гренландия была некогда цветущей землёй. Норманны основали несколько поселений на её берегах.

В 1000 г. сын Эрика Рауди Лейф Эрикссон достиг берегов Северной Америки. Открытую им страну назвали Виннланд – «Виноградная»: на её побережье рос дикий виноград. В походах и путешествиях в распоряжении норманнских навигаторов имелся компас – лодстоун. Это был кусок магнитной руды.

Для определения направления на север использовалась маленькая железная стрелка с отверстием посередине. Её намагничивали, проводя ею несколько раз по поверхности лодстоуна, затем в отверстие продевали соломинку и опускали стрелочку в воду. Плавая на поверхности, она разворачивалась и становилась в направлении «север – юг».

Норманны наладили прочные торговые связи с юго-восточными соседями, русскими княжествами. На Руси норманны покупали оружие (мечи, луки, наконечники для копий и стрел), а также щиты и доспехи. Многие пришельцы с Севера нанимались воинами в дружины русских князей. На Руси норманнских наёмников именовали варягами. Варягов ценили за боевые качества и дисциплину.

Поднимаясь по северным рекам до самых верховий, норманны волоком перетаскивали свои ладьи в текущие на юг реки. Так они добрались до Днепра и Волги, открыв путь «из варяг в греки», то есть из Скандинавии в Византию и Грецию.

Корабли норманнов

Норманны никогда не смогли бы добиться успехов в морских набегах и дальних плаваниях без надёжных и мореходных судов. Секрет конструкции драккаров долгое время считался утраченным, ведь умершего или погибшего в бою норманнского вождя – ярла было принято хоронить вместе с его драккаром, превращая верный корабль в погребальный костёр.

Для норманнов драккар был домом. У каждого из них было своё место на корабле и своя скамья для отдыха. В походах на драккарах перевозили до 100–150 воинов-викингов, однако в этом случае корабли ходили в основном в прибрежных водах, а на ночь отряды высаживались на берег. По древним рисункам и гобеленам было известно, что драккары имели острые, высоко поднятые нос и корму и несли одну мачту с прямым парусом.

В 1880 г. на берегу норвежского фьорда неподалёку от г. Гокстада археологи раскопали погребальный курган, в котором обнаружили целёхонький драккар! Судно длиной 24 м оказалось построенным из цельноструганых изогнутых дубовых досок, сшитых между собой «внахлёст» – нижний край доски, располагавшейся сверху, накрывал собой верхний край следующей доски.

В промежутки между досками, чтобы избежать течи, набивали мох, смешанный с жиром. Благодаря прочной и удивительно лёгкой конструкции корпус драккара получался гибким, не ломался на волнах даже в самый сильный шторм. Драккар не «вонзался» во встречную волну, а легко взбегал на неё. При попутном ветре драккары ходили под прямым парусом, в безветрие или встречный ветер мачта снималась, и поход продолжался на вёслах. В бою, если нужно было резко изменить направление движения, гребцы просто поворачивались на своих скамьях – банках, а рулевой с веслом перебегал с одной оконечности драккара на другую, и судно было готово идти кормой вперёд.

Доски обшивки драккара и изящно изогнутые в виде лебединых шей штевни (оконечности) были покрыты искусной резьбой, изображениями богов и зверей, а также письменами – рунами. На носу драккара перед походом для устрашения врагов помещали украшение в виде головы дракона, вепря или медведя.

Для защиты от волн и брызг норманны укрепляли по верхней кромке борта свои щиты. В непогоду в средней части корпуса ставился шатёр – палатка из паруса. Если норманны подходили к чужому берегу с враждебными намерениями, на мачте драккара поднимали щит красного цвета, если с миром – то белый щит.

При необходимости команда драккара, составлявшая от 20 до 40 человек, могла за несколько минут вытащить своё судно на пологий песчаный берег. Благодаря небольшой осадке норманнским судам были доступны не только морские и океанские просторы, но даже узкие мелкие речки. Драккар можно смело считать лучшим средством передвижения своего времени.

Группа норвежских исследователей, соорудив копию гокстадского корабля, отправилась на нём в 1893 г. через Атлантику, чтобы проверить его мореходные качества. Драккар в походе показал среднюю скорость 18,5 км/ч.

Европейское кораблестроение

Между вольными городами Любеком и Гамбургом в XIII в. было подписано соглашение о создании торгового союза для защиты торговли и купечества от власти феодалов и от пиратов. Образование Ганзейского союза послужило толчком к развитию торгового судоходства в Балтийском и Северном морях.

Суда Ганзы (когги) для повышения мореходности и вместительности имели большую осадку и высокие борта. Они несли две-три мачты, на задней, бизани, поднимался косой латинский парус. Ганзейцы, используя переменные курсы (галсы), ходили на своих кораблях даже во встречный ветер.

А так как штилей в северных морях почти не бывает, на коггах отказались от вёсел, их заменил руль. Внимание уделялось обтекаемости корпуса, что давало возможность развивать большую скорость. Для отражения нападений пиратов на ранних коггах оборудовали площадки для лучников, потом стали ставить длинноствольные пушки – «шланге» («змей»). Так, разница между гражданским и военным судном стёрлась: когг стал универсальным кораблём.

С середины XVI в. ганзейцы начали строить боевые корабли для защиты своего судоходства. Появились специализированные корабли: гукер – одномачтовый быстроходный боевой корабль, вооружённый несколькими лёгкими орудиями; флейт – небольшой вооружённый двух-трёхмачтовый парусник с пушками, расположенными только на верхней палубе; пинасс – трёхмачтовик, вооружённый большим количеством тяжёлых орудий, размещённых под верхней палубой и стрелявших сквозь прямоугольные, закрывающиеся в непогоду крышками, прямоугольные бойницы – порты, и галеон – тяжёлый боевой корабль с тремя-четырьмя мачтами и несколькими десятками орудий на двух-трёх палубах. Все боевые корабли севера Европы имели трюмы и могли возить грузы.

Членами Ганзы в разное время было более 200 городов, расположенных в бассейне Северного и Балтийского морей. Для выработки общих правил и законов представители городов регулярно собирались на съезды в Любеке.

В раннем Средневековье кораблестроители и мореходы Венеции и Генуи достигли больших успехов в судостроении и судовождении. На венецианских грузовых судах (нефах) грузоподъёмностью до 250 т и вместимостью до 1500 человек отправлялись крестоносцы в Крестовые походы. Неф имел одну – четыре мачты с прямыми и косыми парусами, а высокая носовая оконечность позволяла преодолевать штормовые волны.

В Испании и Португалии также появились новые типы кораблей. Небольшие двух-трёхмачтовые суда с прямыми и косыми латинскими парусами назывались каравеллами. Благодаря большой площади парусов они могли хорошо маневрировать, отличались остойчивостью и высокой скоростью.

На каравеллах стали применять носовую наклонную мачту (бушприт) – для подъёма дополнительных косых парусов. Более крупные каракки имели до четырёх палуб и могли вместить несколько сотен человек. Каракки несли очень мощное пушечное вооружение.

Парусно-гребные корабли

На внутренних морях Европы – Средиземном, Балтийском и Чёрном – гребные суда не сдавали свои позиции в течение долгого времени. Объяснялось это, с одной стороны, переменчивой розой ветров и нередкими штилями, а с другой – характером морских волн, не очень высоких, но весьма коротких, резких. В условиях такого волнения кораблю не нужен очень высокий борт, чтобы спастись от заливания водой в шторм.

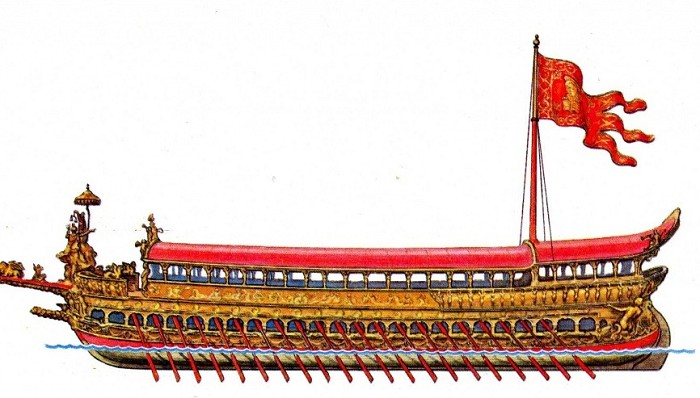

На Средиземном море основным типом боевого корабля очень долго была галера – низкий и длинный парусно-гребной корабль со вспомогательным парусным вооружением, состоявшим из латинских парусов, поднимавшихся на двух-трёх мачтах. Галера была вооружена одной-двумя мощными пушками, стрелявшими вперёд по курсу, и несколькими небольшими орудиями для круговой обороны. В экипаж больших галер входили стрелки из морской пехоты. Галера имела один ряд длинных (до 15 м) и очень тяжёлых вёсел, с каждым из которых управлялось пятеро гребцов, как правило из числа каторжников и рабов.

Выражение «отправить на галеры» означало приговорить преступника к тяжелейшим работам, сделать его невольником – гребцом. Недаром в русском языке тяжёлые работы для преступников именовались каторгой.

Галеры составляли основу военных флотов Генуи, Венеции, Османской империи и многих других стран. Благодаря уникальному свойству галер поддерживать высокую скорость в любую погоду, а также необыкновенной маневренности и малой осадке этих кораблей они были популярны у пиратов.

В свежий ветер галера шла под парусами, в безветрие или при необходимости совершить маневр в дело вступали гребцы. Малые галеры, как и норманнские драккары, можно было через узкие полоски суши перетащить волоком. Этим их качеством в 1551 г. воспользовался легендарный османский пират Драгут. Его флот, состоявший из лёгких галер, был заперт в гавани тунисского острова Джелва эскадрой генуэзского адмирала Андреа Дориа. Пока защитники крепости в гавани перестреливались с генуэзцами, люди Драгута соорудили деревянную волокушу через песчаную косу, отделявшую гавань от моря, и ускользнули из смертельной ловушки.

В конце июля 1714 г. русский гребной флот, состоявший из галер, скампавей и каторг (так именовались маленькие галеры) под командованием генерал-адмирала Ф. Апраксина одержал крупную победу над шведами возле мыса Ханко (Гангут). Шведские парусники, из-за безветрия лишившиеся хода и маневренности, могли держать пассивную оборону против русских галер, уповая лишь на мощь своих пушек.

Русские предприняли смелый обходной маневр, затем взяли неприятеля на абордаж, захватив в плен несколько шведских кораблей. Ещё одно изобретение итальянских корабелов — галеас, высокобортный парусно-гребной военный и грузовой корабль с парусным вооружением большой площади. Над нижней палубой, занимаемой гребцами, располагалась крытая батарейная палуба, где помещались орудия. В носовой и кормовой надстройках оборудовались жилые помещения для команды, канониров и солдат морской пехоты, а также галереи и площадки для стрелков. Галеасы составляли основу боевой мощи венецианского и генуэзского флотов.

Источник: sitekid.ru

Технология древнего судостроения

В современном мире благодаря археологическим открытиям и точным исследованиям становится понятно, как был устроен Древний мир, но все чаще современное человечество убеждается, что древние технические достижения и инженерные решения, особенно в области кораблестроения достойны восхищения.

Мореплавание и судостроение с древнейших времен были передовыми областями знаний. И это естественно, ведь море объединяло народы. Торговля и война определяли облик Древнего мира и зачастую были единственными средствами обмена не только товарами, но и техническими достижениями. С архаичных времен морское владычество определяло границы и благосостояние царства и народов, а в эпоху империй стало важнейшим фактором могущества и политической стабильности. Не удивительно, что строительству флотов сильные мира сего всегда уделяли решающее значение.

Важность контроля над морскими коммуникациями и торговлей прекрасно осознавали мореплаватели. Умелое маневрирование флотами, высадка воинов на побережье, да и просто появление боевых кораблей у берегов как демонстрация силы — становились привычными элементами политической борьбы.

В глубине столетий скрыт от современности тот миг, когда первое судно было спущено на воду, но некоторые дальнейшие шаги человечества в области судостроения со временем открывают человечеству занавес, создавая полную картину процесса в окончательном виде. Исследователи могут долго спорить о том, какие гребные суда считались лучшими: античные триеры, титаны эллинистических флотов или галеры итальянских морских держав, но ясно одно — золотой век галер позади.

Так как же строили древние суда? Как кораблестроители умудрялись достичь таких выдающихся результатов, не обладая знаниями в области гидродинамики? Чтобы понять это, нам необходимо осознать, что технология древнего судостроения совершенствовалась много тысячелетий, пока не достигла своей вершины в античную эпоху, а также то, что кораблестроение было искусство, опыт которого, накапливался годами и передавался из поколения к поколению, выводя основные законы гидродинамики и мореходности корабля.

Технология судостроения древних кораблей до сих пор остается предметом острых споров. Камнем преткновения для исследователей является появление корабельного набора: шпангоутов, вертикальных стоек-пиллерсов, продольных связей — стрингеров и т. д. Поперечные элементы набора корпуса, существуют у всех судов, с тех пор как лодки перестали долбить или связывать из бамбука. Но по какой схеме строились корабли — сначала остов или корпус?

технология судостроения skeleton first

Технология судостроения skeleton first характерна тем, что при строительстве корабля изначально возводился скелет корабля (киль, шпангоуты, штевни) и только потом его обшивали досками, создавая корпус. Такой способ настолько естественен, что с времен средневековых галер он получил право на существование до сих пор.

Однако в последнее время множество исследователей склоняются к мнению, что в античный период в Средиземноморье корабли строились иначе. Этот способ кораблестроения характеризуется в первоначальном выполнении обшивки, которая как бы натягивалась пояс за поясом на приготовленные заранее шаблоны-болваны шпангоутных рамок и только потом по мере готовности корпуса, ребра вставлялись в него, обычно тремя несоединенными между собой ярусами.

Такая техника позволила наладить серийное строительство кораблей. Вероятнее всего, имела место технологическая цепочка, которая позволяла создавать корабли большими сериями и в достаточно сжатые сроки. Известны примеры строительства целого флота в течение двух месяцев — флот римского консула Дуилия, принесший римлянам победу при Милах в 260 году до нашей эры был построен в период от 45 до 60 дней. Также существуют свидетельства заготовки и складирования деталей кораблей в специальных ангарах, в которых затем, в случае необходимости, можно было очень быстро собрать большое количество судов. Встречаются упоминания, что корабли, собранные на верфях, снова разбирались, перевозились на огромные расстояния, затем снова собирались, составляя целые флотилии.

Одним словом, существуют два противоположных мнения строительства древних кораблей, но истина, как говориться, находиться посередине. Первый способ skeleton first — более экономичен, менее трудоемок и, в общем, достаточно прост.

Второй способ shell first — дорогостоящий и технически сложен, однако благодаря этой технологии судостроения проводилась стандартизация процесса, которая позволяла быстро строить необходимое количество судов, и кроме того давала еще одно важное преимущество — облегчение корпуса судна в полтора раза. Скрепленный таким образом корпус судна, а именно его наружная часть, первоначально обладает большей жесткостью и не требует поперечных связей большого сечения.

Это, в свою очередь, позволяло разместить в одном и том же пространстве большее количество гребцов. Такой способ использовался, при строительстве многоярусных больших кораблей. Для них и были жизненно необходимы перечисленные выше преимущества, позволяющие увеличить скорость хода почти на 30 процентов, что способствовало улучшению боевого качества корабля.

Ведь скорость хода играла в те времена решающее значение в морских сражениях, где единственным оружием корабля был таран. Построенный по этой технологии мощнейший и скоростной флот обеспечил Греции полувековое господство на море и позволил одерживать победы над превосходящими силами противника. Конечно же этот способ судостроения хранился в строжайшем секрете и был унесен древними корабелами в могилу вместе с гибелью античного мира. Так или иначе, эта технология судостроения была утрачена.

технология судостроения shell first

Так как же возникла технология shell-first? Совершенно очевидно, что первоначально, небольшие долбленые лодки строились без чертежей — на глаз. В дальнейшем, естественное стремление доисторических судостроителей увеличить плавучесть, вместимость и незаливаемость лодки эмпирически привело их к созданию корпуса как такового.

Вначале кораблестроители старались увеличить объем цилиндрической части ствола. Для этого они использовали разные методы распаривания и последующего расширения долбленой части с помощью распорок. Постепенно такая конструкция из цилиндрической формы преображалась в форму близкую к нашему пониманию лодки. Со временем появился развал бортов и сужение оконечностей.

Однако очень скоро такое развитие кораблестроения достигло своего предела. Кроме того, при распирании цилиндра, возникало понижение надводной части борта на миделе, в противовес чему стали надстраивать центральную часть бортов долбленки. Вероятнее всего, при строительстве подобных «скорлуп» и возник корабль в нашем поминании этой конструкции.

Все остальные элементы появлялись эмпирически. Киль, возможно, возник в результате стремления уменьшить долбленую часть, сократив тем самым трудоемкость и значительно облегчив конструкцию. Штевни понадобились как элементы, соединяющие планки выросшего борта в оконечностях. А реберный каркас, очевидно, появился, когда размеры «скорлупы» выросли настолько, что возникла необходимость скреплять наружные элементы изнутри.

Ключевым моментом в понимании возникновения технология судостроения shell first являются два существовавших с древнейших времен метода соединения поясьев обшивки: клинкерный и вгладь.

а) обшивка вгладь; б) клинкерное соединение;

Клинкер, имеет некоторое преимущество для ранних методов кораблестроения, во-первых, благодаря большей водонепроницаемости обеспеченной конструктивно. Также клинкер предпочтительнее и для технологии возведения корпуса без предварительного скелета и чертежей. Ведь, при отсутствии внутреннего каркаса, соединение поясьев между собой удобнее вести накладывая планки внахлест. А главное, каждая последующая доска, ложась на предыдущую, повторяет ее кривизну, используя долбленую часть в качестве шпунтового пояса, т. е. своеобразного лекала-шаблона.

Корпус, в данном случае, образуется как естественное продолжение долбленого ствола, который постепенно эволюционирует в днище, а затем в киль. Вероятно позднее, примерно в начале третьего тысячелетия до нашей эры был изобретен метод стыковки поясьев — обшивка вгладь. Очевидно, он стал возможен, когда крепление планок кораблестроители стали осуществлять при помощи своеобразных пластин-нагелей из более твердых пород древесины.

Именно обшивка вгладь в сочетание с методом крепления поясьев нагельными планками, с последующим фиксированием их деревянными штифтами в верхнем и нижнем поясах (метод mortise and tenon), стала основой технологии судостроения shell-first, что означает — вначале корпус. Техника эта, скорее всего, появилась вполне естественным путем, как говориться, методом проб и ошибок и совершенствовалась несколько тысяч лет.

Новые методы строительства требовали большого уровня стандартизации деталей, грамотного персонала и налаженной структуры верфей. Поэтому неудивительно, что появление первых мореходных судов напрямую связано с централизацией власти и образованием древнейших государств.

метод судостроения mortise tenon, который пришел на смену технологии «шитья».

на фотографии — реставрированная часть корпуса торгового судна найденного в 80-х годах XX века в итальянском городе Комачо. Здесь наглядно показан метод стыковки поясьев наружной обшивки корабля. На торце верхнего пояса видны пазы, чуть ниже отверстия для нагелей

Суть метода заключался в том, что на торцах досок поясьев, с шагом 20-50 см, как и раньше, выполнялись пазы (mortise), в которые затем, при стыковке вкладывались пластины из более твердых пород деревьев. Однако те, в свою очередь, не сшивались, как раньше, а гужонились штифтами (tenon) в верхнем и нижнем поясах.

Такая пронагелеванная обшивка была жестко связанной, и в тоже время достаточно гибкой. А главное, теперь конструкция не боялась продольных смещений, которые неизбежно приводили к разрыву сшитых узлов. Да и сами эти смещения уменьшились, ведь мягкие канаты были заменены на штифты из твердой древесины.

Это обеспечивало поперечную и продольную жесткость, вполне достаточную, чтобы располагать шпангоуты реже, делать их тоньше и, самое главное, составными, используя для этого весь подручный материал. Таким образом, шпангоуты играли роль ребер обеспечивающих лишь местную жесткость. Общая продольная и поперечная прочность судна создавалась самой скорлупой-обшивкой.

На крупных судах дополнительно устанавливались бимсы и палубный настил. Трудно сказать, когда появилась подобная технология судостроения. Однако она широко применялась финикийскими мореплавателями. В то время металлический крепеж применялся крайне редко и в отношении крепления обшивки к шпангоутам, сохранялся прежний метод сшивки.

а) крепление обшивки к шпангоутам с помощью сшивки;

Подытожив можно сказать, что в основном в античный период корабли строились по технологии судостроения shell first — сначала корпус. Причем базировался этот способ на принципе крепления поясьев обшивки вгладь, методом mortise http://korabley.net/news/tekhnologija_drevnego_sudostroenija/2011-01-26-755″ target=»_blank»]korabley.net[/mask_link]