Свод правил «Справный дом»: выбор места и ведение строительства дома у древних славян

Об даосском искусстве организации пространства и увеличении положительных энергических потоков Фен-шуй знают многие россияне. И нередко можно увидеть, что строительство деревянных домов идет в соответствии с принципами фен-шуй. Но ведь это искусство не совсем соответствует нашему менталитету, традиции и поверья древних славян намного ближе нам, русским людям!

Славяне знали, что семейное счастье и финансовое благополучие владельцев дома тесно связаны с тем, насколько правильно было выбрано место для строительства дома. До сих пор существует свод правил «Справный дом», в котором отражены многие аспекты выбора места для дома и его строительства.

Правила выбора места

- Нельзя строить на месте бывшего кладбища или пепелища.

- Нельзя начинать строительство возле действующих или разрушенных часовни, церкви, монастыря.

- Нельзя возводить дом там, где пролегала большая дорога — счастье будет «уходить» из семьи.

- Нельзя строить в геопатогенной зоне. Определить такое место просто – здесь мало кустарников и зеленых насаждений, рельеф очень ровный, на поверхности земли много разнокалиберных камней. Это признаки разлома земной коры, энергия такого участка мало подходит для счастья и долголетия. Древние люди заметили, что жители домов, построенных в таких неподходящих местах, страдают от головных болей и бессонницы, злоупотребляют спиртными напитками.

- При выборе месте для строительства деревянного дома выбирали красивые природные пейзажи, участки возле водоемов и лесов.

- По растительности также можно определить хорошее место или плохое. Присутствие хвойных деревьев, рябины и клена считалось добрым знаком, а вот дубы, ясени, верба, ива и осина растут там, где близко проходят грунтовые воды. Это неблагоприятно для фундамента, приводит к большим проблемам во время строительства и эксплуатации дома.

- Деревья с «корявыми» стволами – это тоже плохо. Такие изъяны свидетельствуют о неплодородной почве.

Правила строительства дома от древних славян

- Начинать возведение избы советовали в новолуние и ранней весной (во время Великого поста). В этом случае можно добиться удачи во всех делах, а не только в строительстве. Время строительства должно было «захватывать» Троицу.

- Если начинать строительство в день, который посвящен «по святкам» Великому Мученику, то закончить стройку будет очень сложно. А вот дни, которые посвящены Преподобным, очень благоприятны для начала любого крупного дела.

- Кроме праздников «по святкам» важны и дни недели в обычном календаре – рекомендовалось делать «зачин» во вторник и четверг — это дни традиционной «мужской работы».

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗБЫ ЗА 15 МИН. ВСЕ ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОДНОМ ВИДЕО.

Стройка избы в лесу за 15 минут/Все этапы в одном фильме/Законность строительства

- Начинать кладку печи необходимо в новолуние (такие конструкции будет лучше отдавать тепло). На убывающей луне начинать такое важное дело, было запрещено — такая печь будет недолговечной или очень холодной.

- Первые венцы избы закладывали вдоль, а только потом поперек. Это сулило избавление от многих жизненных трудностей.

- Старались, чтобы «зачин» строительства закладывала девушка – тогда дом будет очень теплым.

- Столбы комлем верх запрещено было ставили — счастье может уйти навсегда из такого дома.

- В передний угол во время первой закладки клали: монету (для финансового благополучия), шерсть от упитанной овцы (для тепла) и кусочек ладана (для усмирения домового).

- Полы закладывали строго по направлению к порогу, вдоль стен дома, другое направление досок пола «грозило» отсутствием счастливой жизни.

- До того момента, пока окладной венец не заложен, мастера не отходили с рабочего места, нельзя было вставлять топор в дерево или бить по древесине обухом топора.

- «Закладочные» — это был нерушимый обычай: после закладки двух нижних венцов хозяин давал мастерам по стопке водки.

- Дом никогда не ориентировали оконными проемами, дверями или входной калиткой на север.

- При закладке фундамента для сруба приметы советовали посадить во дворе рябину, а после возведения окладного венца (чтобы стены были прочными) высадить саженец дуба.

Приметы перед заселением

- Прежде, чем переехать в построенный сруб, туда на ночь запускали кота или взрослого петуха. Наши предки верили, что животное и птица чувствуют присутствие «нечисти». Если на утро «живность» чувствовала себя хорошо и бодро, значит, жизнь в новой избе обещала быть хорошей. Плохое самочувствие «первых жильцов» предвещало беспокойную жизнь, суету.

- Переселяться в новый сруб рекомендовалось на большой церковный праздник и желательно на рассвете.

- Вечером, на закате солнца, вселяться было запрещено.

- Праздник новоселья проводили не сразу, а только через три дня после окончательного заселения.

В древности строительство деревянных домов связывали с большим количеством примет, существовало много суеверий по этому поводу. Верить или нет народной мудрости, решать вам, но стоит отметить, что каждая примета была проверена веками и многие из них подтверждали свое «право на жизнь»!

Источник: srubimdom.com

Крестьянская изба — выбор места для строительства. 1919 год.

Малозажиточному крестьянину не приходится выбирать место для избы: он, строить избу тамъ, где имьеть свободный клочекъ земли, или же чаще всего на месте старой избы.

Какъ поставить избу — покажутъ сами обстоятельства: если участокъ выходить на улицу — то неизбежно надо держать рав-нение съ линией улицы, соображая только, какъ расположить пристройки и дворъ. Если позволить место — то въ этомъ случае хорошо отодвинуть избу немного назад отъ красной линии и разбить передъ избой полисадник. Кустарники и деревья предохраняютъ воздухъ оть пыли, отъ мухъ и умъряютъ летнюю духоту. Вообще растительность очищаетъ и освежаетъ воздухъ и способствуетъ его оздоровлению, и чемъ больше зелени будетъ вокругь избы, тъмъ лучше и здоровее будетъ въ ней жить.

Если крестъянинъ обладает значительнымъ участком земли, то ему самому уже приходится соображать, какъ выгоднее располагать строения въ зависимости отъ всехъ мъстныхъ условий. Общаго правила на этотъ случай не существуетъ: все зависитъ отъ формы участка, отъ его величины, отъ расположения соседей, отъ покатости места, отъ расположения воды и отъ многихъ другихъ условий. Но несколько словъ можно сказать и по этому поводу.

Если место покатое, то всегда желательно расположить избу такъ, чтобы она оказалась на пригорке. Въ этомъ случае вода съ крыш, со двора, отъ дождей и отъ таяния снъговъ будетъ сбегать самотеком и местность вокругъ избы будетъ лучше просыхать, что важно для сохранности избы. Это обстоятельство иметъ особенное значение, если изба строится на берегу реки, неподалеку отъ воды — и если существуют опасения весенних затоплений. Если на месте постановки избы были раньше ямы, колодцы, засыпанные перегноемъ и мусоромъ, то на такомъ месте надо остерегаться ставить избу: засыпка можетъ дать провалы и вызвать неправильную осадку избы.

Если есть возможность сделать выборъ — въ какую сторону повернуть избу, то следуетъ твердо помнить, что чъмъ больше света попадетъ въ избу, тем здоровье будетъ въ ней жить; я чъмъ больше солнца проникнетъ въ избу — тъмъ теплее она будетъ и тъмъ дешевле станетъ ея отопление. Поэтому надо всегда заботиться, чтобы въ жилыхъ строениях — главныя помъщения выходили бы на южную сторону, а второстепенныя, какъ напр. сени, кладовыя, клети — на северную,

Если съ одной или съ двухъ сторонъ новой стройки имеются соседния cтроения — то всегда желательно сделать некоторый разрывъ (промежуток) между строениями въ целяхъ пожарной безопасности.

Относительно выбора материала для постройки, следует сказать, что въ этомъ дълъ хозяинъ долженъ проявить особую. осторожность и внимательность, такъ какъ отъ удачно подобраннаго материла будет зависеть все долговечие и благополучие новой постройки.

Главный материал для построекъ въ нашей деревне — лъсъ. На избу следует предпочтительно употреблять лъсъ сосновый, здоровый, стройный. Тамъ, гдъ сосна не проBизрастает и где продажная ея стоимость высока — ее заменяют другим деревом, напр. въ некоторыхъ уездахъ Нижегородской губер-нии — елью, въ Тульской губернии — осиной. Но эти деревья слабее сосны и менъе долговечны. Изъ другихъ деревьев — более крепких, какъ напр. березы, дуба и др. редко рубят избы, по причине дороговизны материала и трудности его обработки.

Приступая къ работе, хозяинъ долженъ осмотреть каждое бревно, идущее въ дело, и,. если скажутся дерева нездоровыя, то ихъ не слъдуетъ употреблять в дело, так какъ въ рубке они могутъ испортить рядомъ лежащие венцы. Чтобы убедиться въ достоинствахъ дерева — слъдуетъ снять съ него кору, а. также некоторую часть древесины: под корой сразу обнаружиется. есть ли въ дереве червоточина или загнивание; хорошая здоровая сосна имеет въ свеже-срубленномъ вид бледновато-желтоватую древесину, приятный смолистый запах и хорошую вязкость. Сучки у нея крупнее, редко надставленные, крепкие, смолистые, темно-бураго цвета. Ель мягче и слабее сосны, и на рубку стен следует по возможности избегать употреблять ее.

Если деревья были сплавлены водою, то они обыкновенно набухают, становятся тяжеловесны, водянисты и древесина ихъ синъетъ. Но это не вредить делу: от просушивания ихъ на воздухъ, они принимаютъ свое нормальное состоите: так что синева древесины еще не говорить о порче дерева.

Но если въ древесине окажутся бурыя или темно-красныя пятна, то наверно можно сказать, что это дерево больное и недолговечное. Порча дерева чаще всего происходит отъ того, что оно было несвоевременно срублено. Поэтому, если хозяину приходится самому рубить лъсъ — то онъ долженъ быть осведомлен о времени рубки. Лучшимъ временемъ для рубки строительнаго дерева считается зима или поздняя осень: въ это время дерево отдыхяеть, какъ бы спить, и соки въ немъ находятся лишъ въ слабом движении.

Весной же дерево находится въ полномъ и молодомъ соку, обладающемъ свойством брожения и ведущемъ къ загниванию древесины: это обстоятельство имеет значение главнымъ образом для лиственнаго лъса (ольха, осина) и потому, если является необходимость рубить дерева, весной или лътомъ — то лъсъ необходимо къ этому подготовить. Подготовка делается при помощи провяливания; провялить дерево — это значить искусственно и постепенно остановить въ дереве движение соков.

Это делается так: у дерева, предназначеннаго къ срубке, снимают въ нижней части ствола вокругь его часть коры высотой приблизит. верш, восемь и шириной около двухъ третей обхвата ствола. Такъ какъ движен. соковъ въ дереве происходить по внутреннему слою коры, или вернее по тому зеленому слою, который расположенъ между корой и древесиной — тo большая часть соковъ не попадает въ верхнюю часть дерева, а останется в корняхъ неизрасходованною. Между темъ листья и ветви будутъ выбирать соки изъ ствола и последний начнетъ истощаться. Когда листья слегка привянуть — можно снять со ствола и остальную треть коры и дать листьямъ еще больше увянуть.

Но до полна го засыхания дерево не следуетъ доводить и задолго до полнаго засыхания его надо срубить, иначе получится «сухостой». Сухостоем, называется дерево, засохшее на корню. Такое дерево не имеетъ цены и на постройку жилыхъ зданий его употреблять не следуетъ: оно слабо, древесина его дряблая, сучки крошатся и выпадаютъ («табачные» сучки); въ немъ любятъ обитать разные жучки, короеды и пр. Но для нежилыхъ — неотапливаемых строений, какъ напр. овины, амбары, клети — сухостой иногда возможно допустить.

Во избежание появления долевыхъ трещинъ въ бревнахъ — последния тотчасъ же после рубки должны быть предохранены отъ этого; это достигается темъ, что съ бревна снимаютъ не всю кору, а оставляютъ по концамъ бревна кольца коры шириной вершковъ восемь — двенадцать. Сосновое бревно отъ такого приема (если оно было срублено ранней весной, напр. въ марте) выделяетъ изъ себя серу — «живицу», служащую ему предохранениемъ отъ загнивания.

Еще лучший способъ предохранить бревно отъ растрескива-ний — «пролыситъ» его. Пролыситъ дерево следующимъ образомъ: при снятии коры — оставляютъ какъ и въ первомъ случае по концамъ бревна нетронутыя кольца коры вышиной вершковъ 8 — 10, а вдоль ствола оставляютъ изъ коры четыре полосы шириной вершка 2-3; действие этихъ колецъ и полосъ заключается въ томъ, что по стволу некоторое время спустя после того, какъ дерево свалено, очищено отъ сучьевъ и «пролысено», — продолжается по оставленнымъ полосамъ незначительное движение соковъ, постепенно ослабевающее, — что ведеть къ равномерному усыханию бревна; во вторыхъ, отъ присутствия оставшихся частей коры — поверхность испарения соковъ — уменьшается, а это въ свою очередь замедляетъ усушку и способ-ствуетъ правильному равномерному просыханию бревна. Для сосноваго леса это «пролысивание» особенно полезно, такъ какъ оно вызываетъ усиленное выделение серы («живицы») на поверхность ствола, предохраняющей дерево отъ разныхъ атмосфер-ныхъ влияний.

Главный и самый злостный врагъ дерева и деревянныхъ построекъ, это такъ называемый «домовый грибокъ» (гниль, ноздревикъ — разрушитель, merulius lacrymans — плачущий грибъ) являющийся для дерева темъ же, что для человека чахотка, ракъ. Этотъ въ высшей степени вредоносный грибъ поселяется на срубленномъ дереве, употребляемомъ на постройку.

Разъ поселившись — грибъ въ состоянии, въ сравнительно непродолжительный срокъ, превратить значительную массу дерева въ одну труху. Убытки, причиняемые имъ, весьма значительны и исчисляются для страны миллионами.

Домовый грибъ особенно сильно развивается въ спертомъ, влажномъ, стоячемъ воздухе при отсутствии света, и ведеть дело разрушения въ высшей степени энергично и быстро. Чаще всего онъ гнездится въ темныхъ душныхъ и влажныхъ погребахъ, подвалахъ, подпольях, у основания балокъ, на нижней поверхности пола.

Сначала на дереве замечаются лищь маленькия белыя точки, постепенно сливающияся в слизистыя пятна или нежно-шерстисные налеты; потомъ образуется серебристое, похожее на паутину, сплетение. Оно все более и более разрастается и разстилается по поверхности дерева, становится более толстымъ, листоватым и приобpeтаетъ пепельно серый цветъ и шелковистый блеск. Отъ краев, гриба отходятъ тонкия нити и отроги, переползающия поискахь за пищей черезъ малейшия щели и трещины въ каменныхъ стенахъ изъ одной части дома въ другую. Въ некоторыхъ случаяхъ разрушительная работа гриба можетъ обусловить собой падение всего здания (въ Петербурге напр. въ течение двухъ летъ разрушился целый рядъ деревянныхъ казарменныхъ корпусов).

Домовый грибъ нападаетъ главнымъ образомъ на хвойный лесъ, но и лиственныя породы (напр. дубъ) отъ него не гарантированы. По мере разрушения, дерево все более и более буреетъ и постепенно превращается въ труху; мягкое въ свежемъ состоянии-оно становится сухимъ, хрупкимъ, ломкимъ.

Особенно легко разрушается домовымъ грибомъ поль, выкрашенный масляной краской, такъ какъ нижняя сторона такого пола лишена света и воздуха. Присутствие гриба в такихъ случаяхъ узнается по чернымъ пятнышкамъ, разсеяннымъ по верхней поверхности. Если же дерево выкрашено клеевой краской, то на поверхности его появляются отдельные пушистые участка желтоватаго цвета. Крупныя дерева и балки, зараженныя грибомъ, при постукивании издаютъ глухой звукъ, поддаются при надавливании рукой, жадно какъ губка, поглощаютъ воду, и такимъ путемъ могутъ передать воду снизу въ различныя, часто весьма отдаленныя части зданий и сделать самыя cyxия помещения сырыми и необитаемыми; къ тому же больныя части дерева, какъ и самъ грибъ, издаютъ чрезвычайно неприятный запахъ, вредный для здоровья обитателей.

Борьба съ домовымъ грибомъ очень трудна: появившуюся болезнь почти невозможно остановить и она, разростаясь, будет заражать соседния части. Надо принимать во время предосторожности противъ заражения грибомъ свежего дерева. Р. Гартингъ предлагаетъ между прочимъ, следующия предохранительныя меры: 1) рабочие, окончившие работы въ помещении, зараженномъ грибомъ, должны все свои инструменты передъ дальнейшей работой тщательно вымыть и вычистить, 2) старое, зараженное дерево, следуетъ сжечь; все щепки, стружки и опилки отъ такого дерева — надо удалить съ места постройки — иначе отъ нихъ грибъ можетъ передаться на свежия части 3) сле дуеть обратить особенное внимание на устройство правильной тяги воздуха въ нижнихъ частяхъ здания и подъ поломъ.

Источник: tyatya.ru

Как строили дома на Руси?

Одним из самых уважаемых ремесел в прошлом считалось плотницкое дело. До конца XVII столетия наши предки строили преимущественно деревянные дома. Причем само слово «строить» использовали редко, говорили – «срубить избу». Считалось, что опытный плотник справится с этой задачей, имея в своем распоряжении один топор. На самом деле все было несколько сложнее: перед началом строительства долго искали место для будущей избы, тщательно выбирали самые крепкие деревья, а также до мелочей продумывали облик жилища.

На поиски материала

Избы чаще всего делались из ели, сосны и лиственницы. Они хорошо укладывались в сруб, могли подолгу сохранять тепло и не прогнивали. Из дуба изготавливали те части жилища, которые могли прийти в негодность быстрее всего – это двери и окна. Выбор «правильного» дерева был настоящей наукой.

На поиски подходящего материала шли в спокойный и тихий лес, расположенный вдалеке от дорог и перекрестков. Старые и больные деревья не трогали, причем связано это было не только с чисто практическими соображениями. Наши предки полагали, что такие деревья принесут жителям будущего дома несчастье. Деревья, росшие на дорогах, называли буйными. Их строители тоже избегали: считалось, что буйное дерево может выпасть из стены и придавить хозяина дома.

Заготовка материала начиналась в середине зимы. В это время древесина была самой прочной. Сруб готовили в марте и выстаивали на протяжении нескольких месяцев (а порой и нескольких лет), чтобы он дал усадку. За это время подбирали место для избы: сухое, светлое и чистое.

Будущие хозяева дома узнавали, не было ли на приглянувшемся им месте захоронений или бань – оба варианта являлись неприемлемыми и «нечистыми». Наши предки зачастую прибегали к массе хитростей и суеверий, чтобы отыскать хорошую площадку для избы. Крестьяне пекли три небольших каравая и прятали их за пазуху.

Затем они приходили на выбранное место и сбрасывали этот «груз», внимательно наблюдая за его приземлением. Если любой из трех караваев падал коркой вниз, хозяева могли всерьез засомневаться в пригодности места. Когда с территорией наконец определялись, наступало время закладки фундамента. Впрочем, в некоторых регионах избы строились и без него.

Закладывая фундамент, рыли траншеи и клали в них каменные валуны. Поверье гласило: положи в каждый уголок фундамента клок овечьей шерсти и горсть зерна – и в доме всегда будут тепло и достаток.

Местные особенности

Дольше всего деревянное зодчество просуществовало на севере России. Причина заключалась в обилии лесов, и, как следствие, в дешевизне стройматериала. Древесина хорошо защищала жилище от холода благодаря своим природным свойствам. Главным украшением таких домов была художественная резьба по дереву как внутри помещения, так и снаружи.

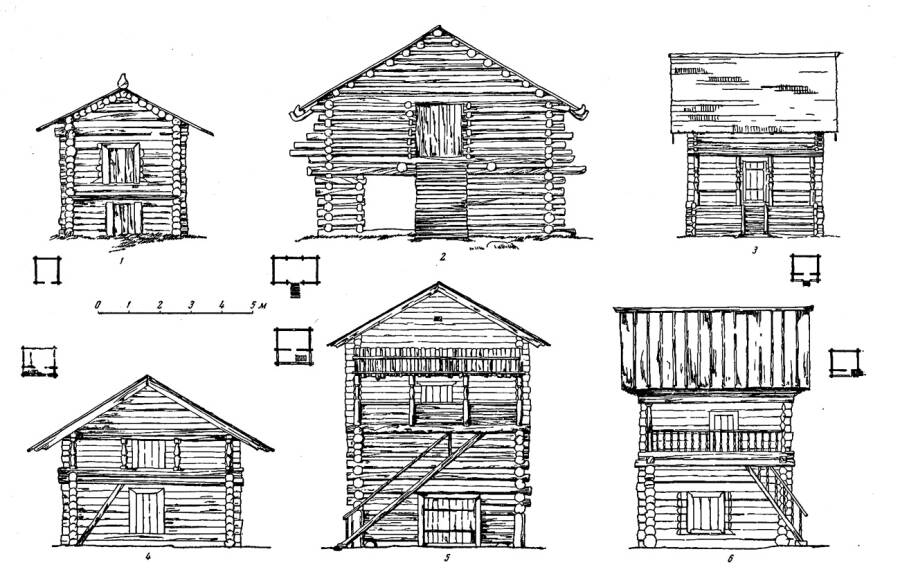

Жители южных регионов предпочитали глинобитные хаты или саманные избы из кирпича-сырца. Дома на юге были, как правило, меньше северных. Самая распространенная конструкция называлась «четырехстенок», а крыши были четырех- или двухскатными.

На Дальнем Востоке и в Сибири избы рубили из хвойных деревьев, а к началу XIX века одними из первых в Российской империи начали строить так называемые «шестистенки». Большие дома могли позволить себе люди зажиточные или несколько семей, проживавших вместе под одной крышей. Такая практика получила распространение среди рабочих – они старались найти жилье неподалеку от предприятия, на котором трудились.

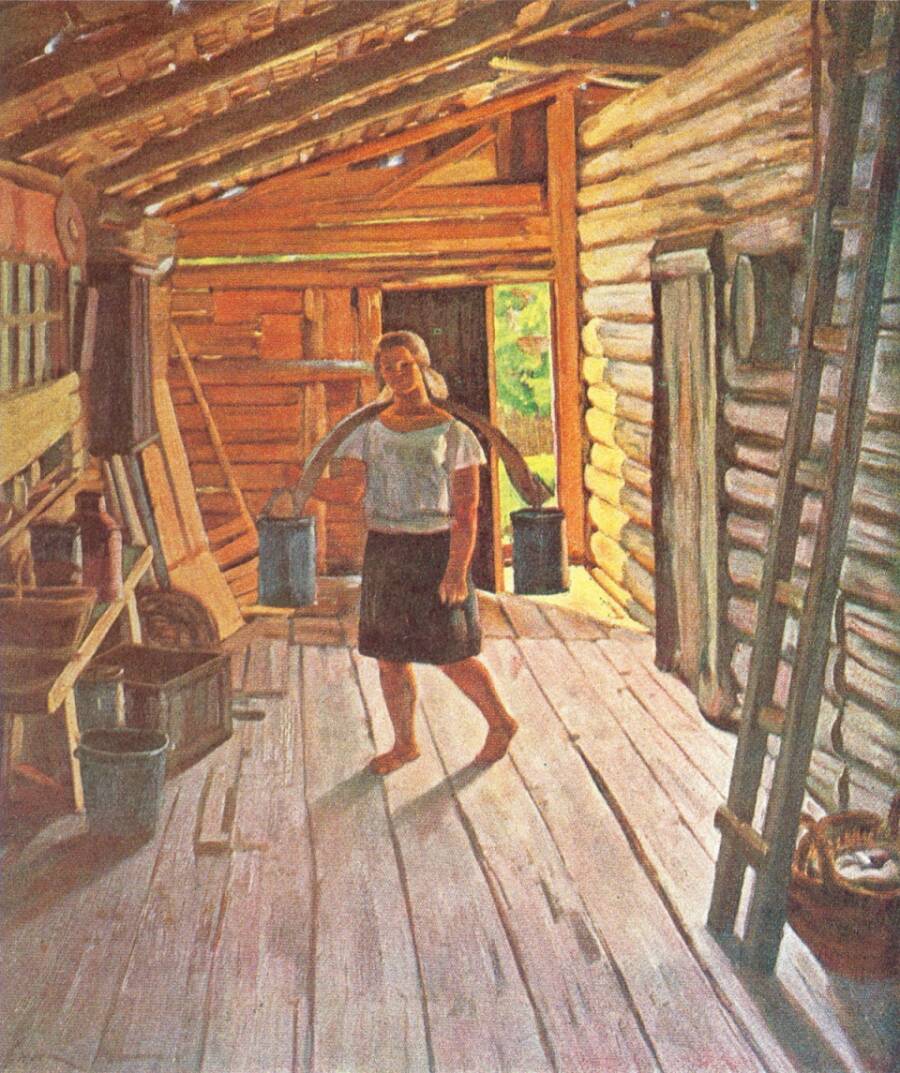

Внутреннее убранство изб на Руси не отличалось разнообразием. Главной задачей было разместить в жилище большую семью. Освободить место в основной части избы старались, вынося печь в сени. «Переходной» частью между жилым помещением и сенями была клеть – подобие кладовой.

Там наши предки хранили домашнюю утварь и некоторые ценные вещи, в том числе и одежду, чтобы она не пострадала от печного дыма. Летом в клети спали, чтобы спрятаться от жары. Сени были единственным местом в доме, куда почти не проникал свет. В этом нежилом помещении оставляли обувь и верхнюю одежду, держали корыта и ведра, могли в сильные холода перевести туда домашний скот.

Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» Владимира Даля, слово «сени» является производным от «сень» – защита, покров, убежище. Окна в избе закрывались деревянными задвижками изнутри, а вот стекол на них не существовало вплоть до середины XVIII-XIX веков. Вместо стекла на раму натягивался бычий пузырь. Более обеспеченные хозяева вместо него могли использовать слюду и ее производные – материалы с прекрасными теплоизоляционными свойствами.

«Избушка на курьих ножках»

Зловещий образ избы на курьих ножках, в которой проживает нечистая сила, встречается во многих русских сказках. Почему же именно на курьи ноги поставили сказочники эту необычную постройку, при чем здесь вообще куры? На самом деле, безобидные домашние птицы никак не связаны со строительством. Вновь обратимся к словарю Даля.

Итак, «куръ» – это стропила на крестьянских избах (поддерживающие конструкции). Широкое распространение они получили в болотистой местности. Например, даже в Москве одну из церквей XVII века местные называли «Николой на курьих ножках», поскольку она стояла на пеньках. Вторая версия возникновения «избушки на курьих ножках» связана с образом славянского погоста – «домика» для мертвых. Его как раз ставили на столбы или пеньки.

Однако и эта версия происхождения загадочной избушки – лишь одна из многих. Достаточно вспомнить самый древний вариант жилища на Руси – курную избу, название которой очень созвучно «избушке на курьих ножках». Свое название изба получила потому, что внутри нее устанавливали очаг без дымохода, то есть, топили помещение «по-черному», будто окуривая его.

Дым выходил через окна, дверь и специальное отверстие в крыше, называемое дымницей. Проделав путь через сени на чердак, он покидал помещение благодаря дымнице. Курные избы просуществовали на редкость долго: в русских деревнях их можно было найти вплоть до начала прошлого века.

Источник: histrf.ru