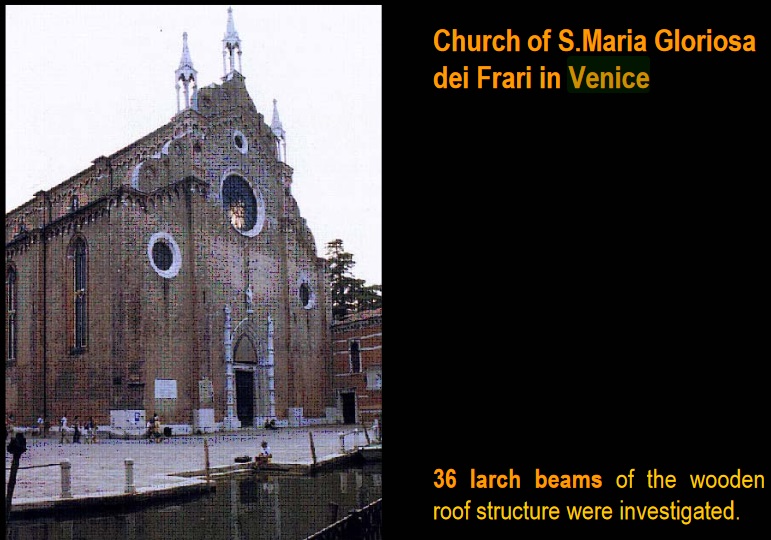

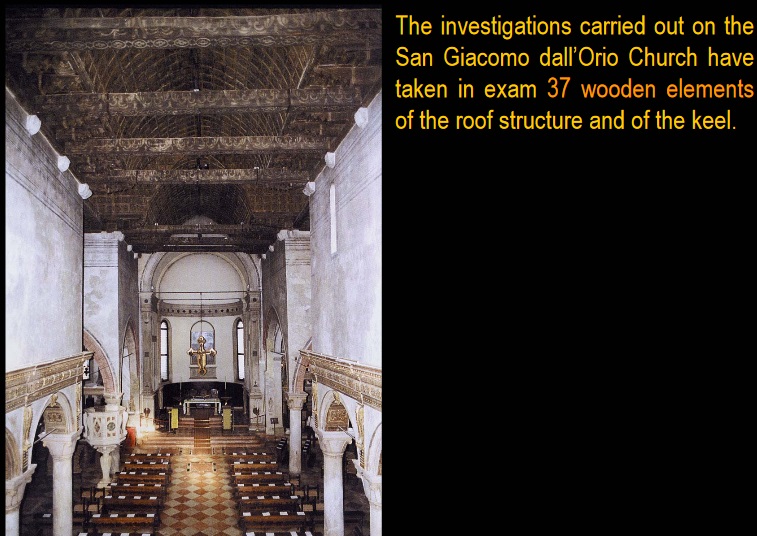

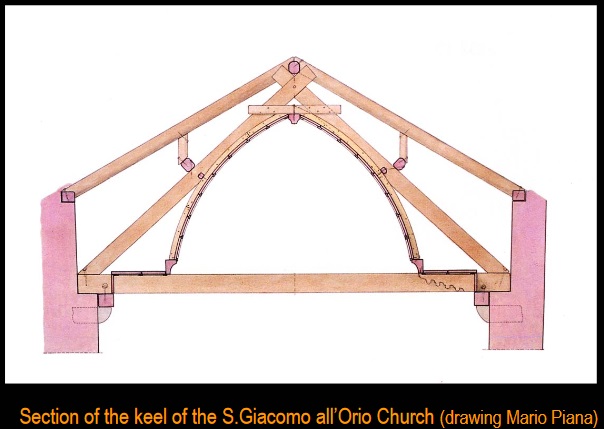

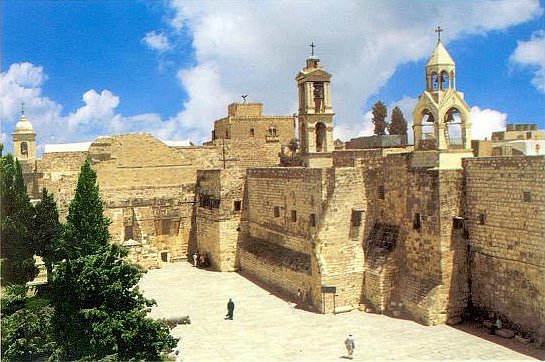

«Di alto profilo anche i dati emersi sull’origine dei materiali: «Abbiamo scoperto legno di tre differenti specie di alberi: cedro, larice e quercia — racconta il dottor Mauro Bernabei, del Cnr, tra i massimi esperti internazionali di dendrocronologia -. I cedri e le querce sono alberi autoctoni del Medio Oriente e quindi è pacifico immaginare che, tagliati in boschi vicini, siano stati utilizzati per il cantiere della basilica a Betlemme. Ma i larici non crescono in questa area geografica! Così la loro presenza sembrava inspiegabile. L’analisi dendrocronologica ha sciolto l’enigma: abbiamo provato che si tratta di alberi dell’inizio del Quattrocento, provenienti dalle Alpi Orientali italiane».» http://www.terrasanta.net/tsx/.

что в переводе означает:

«. также выявили происхождение материалов: «Мы нашли древесину из трёх различных пород деревьев: кедра, лиственницы и дуба, — говорит д-р Mauro Бернабеи, Национальный исследовательский совет, один из ведущих международных экспертов в области дендрохронологии -. Кедры и дубы являются деревьями Ближнего Востока, а затем представьте себе, что это общая основа изпользованная для строительства базилики в Вифлиеме, спиленная в близлежащих лесах. Но деревья лиственницы не растут в этом регионе! Таким образом, их присутствие казалось необъяснимым. Дендрохронологический анализ растворил загадку: мы узнали, что деревья начала пятнадцатого века, из итальянских Восточных Альп «.»

Каналы допотопной Венеции обмелели. Открылась интересная картина.

Не далее, как вчера, возник вопрос о произхождении свай в городе Венеции. Постараемся добраться до ответа на вопрос: откуда в Венеции деревья, на которых она стоит и из которых она построена.

Начало истории, в общем-то, незамысловатое:

Ученые проследили происхождение города с пятого седьмого веков н.э., когда последовательные волны варваров с севера вторгались в регион, сжигая и грабя сообщества людей, живущих на материке. Люди бежали от мародеров, и многие нашли убежище на островах лагуны, менее доступной, но более безопасной.

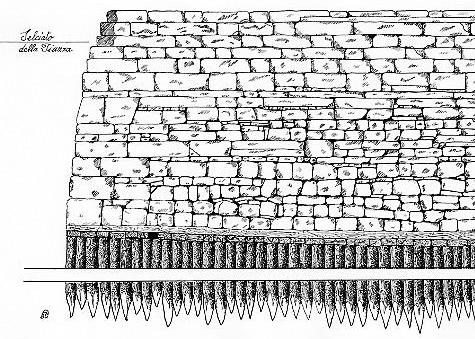

Древние документы свидетельствуют о том, что первые дома из веток и сплетённого камыша покоилась на фундаменте из свай, вбитых в грязь. Позже венецианцы построили каменные дома на фундаментах из тысяч деревянных кольев.

Вопросами деревянных элементов города занимаются не только строители, но и искусствоведы, реставраторы, историки, археологи и. дендрохронологи.

Дерева в сооружениях Венеции очень много.

larch, larice — это лиственница по-английски и по-итальянски.

Из сообщения об одном из изследований:

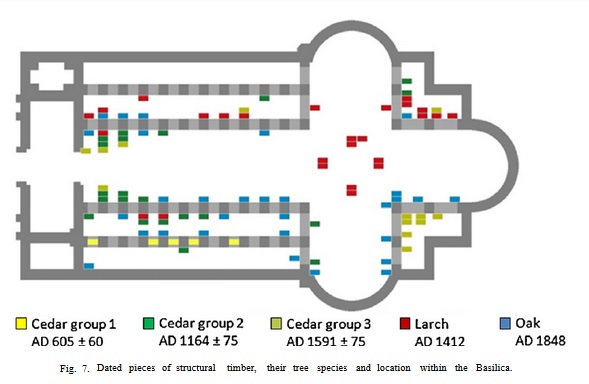

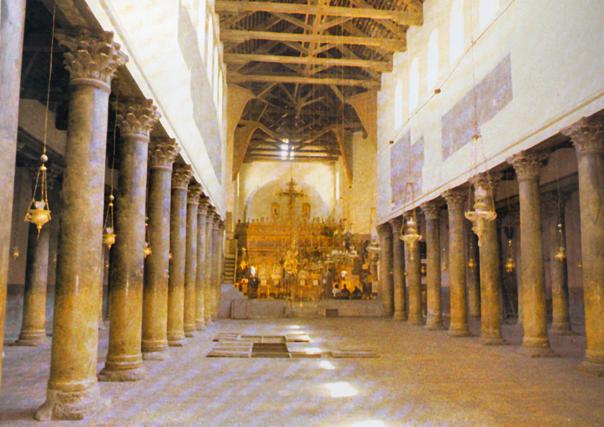

Речь о конструкции крыши Базилики Рождества Христова в Вифлиеме.

«Мы имеем около 30 колец с заболонью зрелой Alpine лиственницы , возраст которых редко превышает 50 лет. Поскольку некоторые из лиственниц древесина очень старая (два образца старше 400 лет) и содержат очень узкие кольца роста.

История Венеции на карте. Почему Венеция стоит на воде?

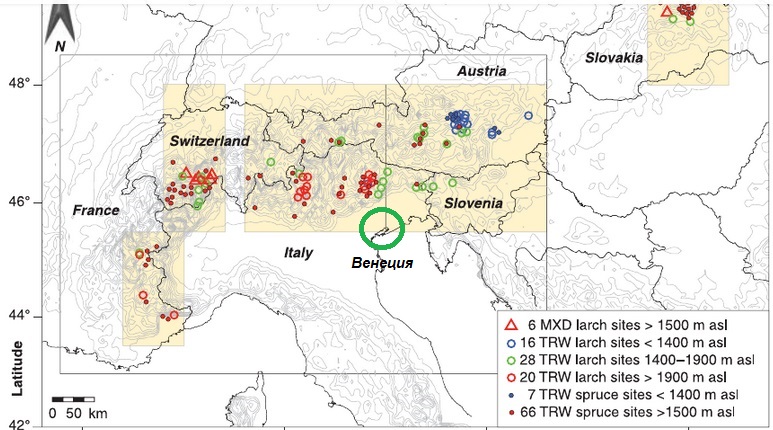

. Дендрохронологические анализ поставил определенную дату последнего кольца лиственничных балок базилики — 1412 год. Тем не менее, лиственница не является родной для Ближнего Востока. В связи с этим наше определение происхождения из древесины лиственницы, — высотный лиственничный лесной массив в Восточных Альпах, является ключевым фактором. Учитывая узкие кольца лиственницы Бимс , которые увеличивают плотность древесины, эти деревья , на самом деле, вероятно, выросли на больших высотах . Отсюда следует, что по крайней мере, 7-ми метровые участки стволов ( длина лиственничных балок базилики) должны были быть перевезены с гор, вероятно, транспортировались вдоль сети рек к порту Венеции, что указывает на важность Венеции в торговле Ближнего Востока. Затем древесина была отправлена в Яффу, а оттуда путешествовала по суше в Вифлеем — что должно быть сложной задачей в 15-м веке.

Согласно историческим источникам, после многих лет сложных переговоров между Венецианской республикой, которая пожертвовала древесину и снабжала квалифицированными рабочими, Филиппом Добрым, герцогом Бургундским, который спонсировал работу, и Эдуард IV (Англия), который пожертвовал свинец, крыша базилики была в конце концов восстановлена в 1479 году под эгидой падре Джованни Tomacelli из Неаполя, францисканского монаха, который отвечал за базилики, а также хранителя францисканского Кустодия Святой земли. Все это, конечно же, с одобрения Папы и Султана аль-Ашрафа Сайф Эд-Дин Qayetbay. Датировка древесины лиственницы показывает, что деревья были срублены за 20-40 лет, прежде чем они были изпользованы в реконструкции крыши базилики, в период времени, который легко бы продлился, принимая во внимание дипломатические препятствия переговоров между многими партнерами в дорогостоящий проекте, логистические проблемы речного, морского и наземного транспорта, а также ручной подготовки балок.

Хорошо документированый обширный ремонт крыши в 1479 году проводили с использованием лиственниц, которые были вырублены в восточных альпийских высокогорных лесных массивах под владычеством Республики Венеции между 1440 и 1460. Происхождение древесины надежно определено с использованием дендрохронологического анализа .»

С этими сооружениями дендрологи разобрались. Вот она — международная стройка века!

Что мы можем для себя понять из этого сообщения? Что лиственница на Ближнем Востоке не росла. И на территории Венеции, похоже, её тоже не было. Лиственницу для столь важной стройки (с богатыми меценатами) везли не из Сибири и не из Перми. Её привезли с альпийского высокогорья.

Её было не так уж и много — значительно меньше, чем понадобилось лиственниц для самой Венеции для свай. Предлагаю посмотреть на карту мест произрастания лиственницы в окрестностях Венеции.

И присмотреться к этому сведению:

«До середины ХIХ века в России не продают лиственницу сибирскую, и использовать её в гражданских целях было запрещено законом. Предлогом было то, что она необходима для государственного строительства, судостроения, железных дорог и строительства инфраструктуры военных зданий. Исключения, которые были предоставлены с материалом лиственницы были Зимний дворец в Санкт-Петербурге, несколько церквей и Кремль. Экспорт был практически запрещен или очень ограничен, поэтому внешний мир был относительно незнаком с древесиной лиственницы сибирской.» http://www.trustimex.lv/en/abo.

Однако, с этим вступает в противоречие заявление Леонида Григорьева, которое имеется на зарубежных сайтах:

«В средние века, старая Русь импортировала выпускаемую продукцию и оружие, а также экспортируемые пушнину, пеньку и другие натуральные товары. Венеция была частично построена на столбах из российской лиственницы . Глобализм 15-го и 16-го века был основан на взаимной зависимости между странами.»

Но, вернусь к проблемам Венеции :о)

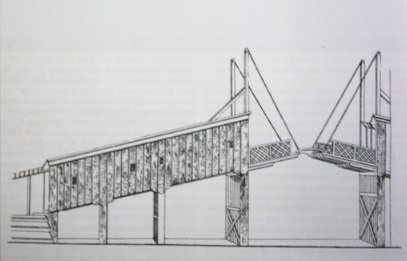

Острова разширяли, осушали и прокладывали водные пути-дороги, вырывая на образующейся суше каналы. Через каналы стали перекидывать мосты. Первые венецианские мосты, и это естественно, были деревянными. На них шла древесина из лесов Истрии. Вплоть до XIII века строили их с разрешения местных властей частным порядком.

Мост Риальто построенный в 1500 году. Рисунок Vittore Carpaccio

Выше мы удостоверились, что дендрологи — ребята основательные. Продолжим интересоваться их находками. Нас ведь интересуют сваи? Их — тоже, потому что для Венеции проблема фундаментов во второй половине прошлого века встала очень остро. Особенно после того, как из под несущих слоёв основания города откачали энное количество воды, и город стал погружаться быстрее.

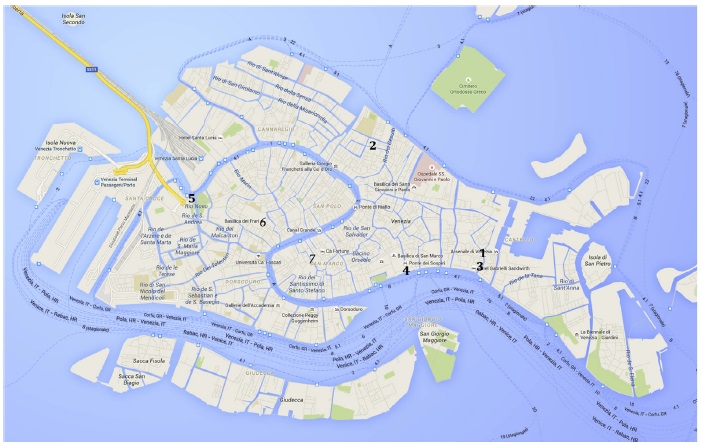

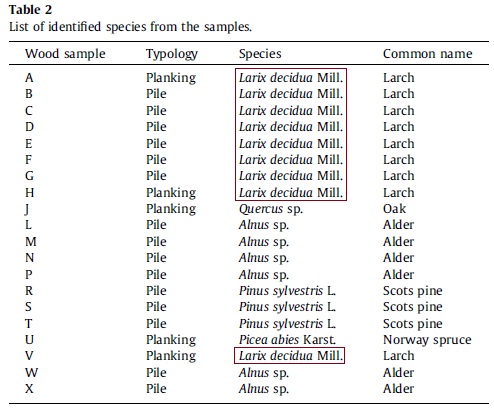

Настоящая работа посвящена элементам древесины фундаментов исторического центра Венеции. В 5 из 6 районах Венеции были взяты образцы материала свай и горизонтальных настилов. Учитывая водную среду, была принята диагностическая методика мокрого археологического дерева, выполнены анатомические, химические и физические изследования.

Наши результаты показывают, что древесина, используемая для венецианских элементов фундамента принадлежат к небольшой группе из 5-6 видов (ольха, лиственница, дуб, сосна, вяз и ель, хотя последняя, вероятно, более позднего применения).

Обозначены места взятия образцов

Почвы фундамент в Венеции состоят из песка, ила, глины и торфа, которые часто смешиваются в различных пропорциях; все эти слои относительно компактны и имеют низкую несущую способность. По этой причине, венецианцы начали укреплять почвы под важных зданий путем использования древесины свай, забиваемых довольно близко друг к другу.

Сваи, используемые в системе фундамента принадлежали к различным видам [пород деревьев]. Сваи обычно имели разные диаметры от 10 до 25 см: как правило, было до 9 свай на квадратный метр; их забивали, как правило, исходя от наружи участка к центру фундамента. Длина свай колебалась от максимальных 3,50 м до минимального 1 м. После того, как сваи были погружены, их верхушки были спилены, чтобы получить ровную поверхность, на которой перпендикулярно сваям укладывалось два (или более) слоя древесины настила из досок (zatteroni) или балок (madieri). Их толщина принималась в зависимости от веса, который они должны были нести. Например, в случае с колокольнями, общая толщина плиты может быть 50 см или даже больше: взаиморасположение поперечных досок способствовала однородности работы системы фундамента.

. Анатомические наблюдения, направленные на определение породы древесины и оценка состояния сохранности клеточных стенок древесины проводилась с помощью оптической микроскопии. Идентификация и микроморфологические наблюдения проводились с помощью света под микроскопом на тонких срезах древесины (10-20 лм), вдоль трех анатомических направлений.

Таблица 2 сообщает о выявленных породах древесины.

Из выявленных лиственных пород самые известные — европейские дубы, то есть дуб скальный и дуб черешчатый. Наиболее разпространённый вид ольхи — род Alnus, другие виды ольхи невозможно отличить друг от друга на основе их анатомии. Принимая во внимание размеры сердцевины, скорее всего, это могут быть ольха клейкая, что культивировалась как перелесок вдоль рек и каналов.

Сравнение показывает большую однородность изпользованных видов в одном и том же месте отбора проб.

На основании полученных результатов, можно постулировать общие критерии принятые венецианцами выбора деревьев для фундамента . Похоже, что для свай применялись деревья почти без учёта качества породы древесины . Ибо большое количество забитых свай (продиктованное, скорее всего объёмом) уравновешивало имеющееся качество. Забивались даже коротыши.

Большинство свай сделаны из круглого ольхового леса, вероятно, из порослевых стволов, в то время, как лиственничные сваи были из небольшого круглого леса, вероятно, с самого высокого участка ствола (участки, с меньшим диаметром сердцевины и более высокой молодой древесины) .

Что касается настила, платы низкого качества (zatteroni), вероятно, использовались для менее важных фундаментов, а высококачественные небольшие балки (Madieri) — для более важных зданий, таких как колокольни. Для Венецианской республики крайне важным было обеспечить непрерывный поток высококачественной древесины — материала, изпользуемого для судостроения и плотникам, а не для фундаментов . Следовательно, можно было бы понимать, что качество древесины фундаментов разсматривалось, как менее важный фактор, так как окружающая среда (грязь) считалась менее агрессивной. И венецианцы, как показало обследование состояния свай, оказались правы.

Конечно,эти выборки не являются изчерпывающими. Но и из них проявились аспекты:

— Распределение видов свидетельствует о том, что фундаменты изготовлены из 5-6 различных древесных пород. Поэтому, выбор пород получился не таким, как было принято считать. Преобладания какой-то одной породы не было выявлено. Вероятно выбор строителей был сделан в соответствии с историческим периодом: из наличия древесины и важности строительства.

Вот это — неожиданный поворот.

Не стремились венецианские строители загнать под город на фундаменты древесину самого высокого качества.

Источник: hystory.mediasole.ru

На чем стоит Венеция?

…Золотовласка, кружевница,

Ты словно в морок паутины

Закутана… паук ли, птица,

Чьи перья, точно ветки, длинны…

Галина Толмачева-Федоренко

Легенды нивхов гласят, что люди этой народности, живущие на Сахалине и в Приамурье, ведут свой род от лиственницы, ведь это дерево считается деревом Мира. Ненцы считали лиственницу священным, «светлым» деревом. В эпических сказаниях народов Западной Сибири лиственницу называли символом силы, долголетия, спокойствия и вечно обновляющейся жизни. Такое отношение к этому дереву неслучайно. Лиственница — самая распространенная лесообразующая хвойная порода в Российской Федерации.

Лиственница (Larix) — это целый род древесных растений семейства сосновых (Pinaceae). Сегодня лиственничные леса занимают площадь около 270 млн га, что составляет примерно 40% всей покрытой лесом площади России. Общий запас древесины в лиственничных лесах — 25,2 млрд м 3 , то есть примерно 34% всех запасов российских лесов. К сожалению, дифференциация рода Larix очень запутанна и до сих пор вызывает множество споров среди ученых, что по большей части связано с тем, что основным критерием вида является репродуктивная изоляция, которая у рода Larix проявляется слабо; лиственницы легко гибридизируют в природных условиях. До настоящего времени нет даже общего мнения о числе видов лиственницы.

Чаще всего лиственницы — крупные деревья, живут они до 450 лет (а иногда и до 800) и достигают 35-45 м в высоту. Кора у молодых деревьев тонкая, трещин мало или нет совсем, но по мере взросления кора становится толще, темнеет, приобретает красно-бурый цвет, на ней появляются глубокие трещины. Хвоя нежная, узкая, плоская в поперечном сечении, светло-зеленого цвета, опадает ежегодно осенью.

В ювенильном периоде (то есть не достигнув половой зрелости) лиственница в редких случаях может зимовать, не сбрасывая хвою. Этот факт является свидетельством того, что предковые формы лиственницы были вечнозелеными. Хвоя растет либо рыхлыми пучками по 20-40 хвоинок на укороченных побегах, либо одиночно по спирали на удлиненных побегах. Такое расположение хвои на побегах, ее небольшие размеры и прозрачность создают ажурность кроны, которая пропускает много света. Форма кроны зависит от того, в каких условиях растет лиственница: в насаждениях, при близком расположении соседних деревьев, крона формируется узкая и высокоподнятая, а в разреженных древостоях — раскидистая.

В молодом и среднем возрасте лиственница отличается крайне энергичным ростом, 5-10-летние деревья могут ежегодно вырастать на 1-1,5 м в высоту при благоприятных климатических и почвенных условиях. Столь высокие темпы роста позволяют назвать лиственницу одной из самых быстрорастущих хвойных пород тайги. Дерево довольно рано начинает давать шишки и семена (деревья, растущие в насаждении, — с 25-30 лет).

Следует заметить, что лиственница — однодомное дерево, микростробилы (мужские колоски) и макростробилы (женские шишки) развиваются на одном дереве, но в редких случаях лиственница может проявлять и двудомность. Микростробилы и макростробилы закладываются за год до опыления в генеративных почках, эти почки темнее и крупнее вегетативных (ростовых). Микростробилы и макростробилы могут формироваться на одном и том же побеге, если побег находится в хорошо освещенной части кроны. Мужские колоски образуются на удлиненных побегах с одиночными хвоинками, а женские шишки — на укороченных побегах, несущих ассимилирующую хвою, расположенную пучками.

Молодые шишки лиственницы хорошо видны на фоне светло-зеленой хвои, так как обычно окрашены в темно-фиолетовый цвет, что позволяет прогнозировать урожай еще до его созревания. Осенью, в год опыления (обычно в сентябре-октябре), семена созревают, что совпадает с осенним отмиранием хвои. Периодичность обильного урожая у лиственницы зависит от почвенно-климатических условий, но даже при благоприятных условиях биологически обильные урожаи шишек и семян могут быть раз в два года. При неблагоприятных условиях периодичность уменьшается до одного раза в 3-5 лет.

Зрелые шишки лиственницы мелкие по сравнению с шишками других хвойных пород, обычно их длина не превышает 4 см. Они состоят из нескольких рядов буро-коричневых семенных чешуй, при высыхании и расхождении которых семена высыпаются из шишек. У разных видов лиственницы высыпание семян может происходить в разные периоды (осенью, зимой, весной и даже летом). Распространяются семена лиственницы при помощи ветра, они мелкие, в среднем 5 мм длиной, желтовато-коричневые, с плотно приросшим небольшим крылом, которое способствует их успешному распространению.

В границах своего естественного ареала лиственница произрастает в самых разных условиях: на болотах, в долинах, по берегам рек, на моховых болотах, переувлажненных марях, при близком залегании многолетней мерзлоты, на сухих почвах горных склонов, хорошо заселяет гари и свежие сплошные вырубки. Соответственно, и перечень почв, на которых произрастает лиственница, весьма велик: это и богатые глинистые, и бедные песчаные, и известняки, и подзолы, — поэтому можно сказать, что к почве лиственница нетребовательна.

Однако она требовательна к содержанию в почве извести, то есть является кальцефилом. Лиственница способна расти в неблагоприятных условиях, при этом чаще всего она оказывается низкорослой и чахлой, но образует чисто лиственничные насаждения, так как такие условия не подходят для роста других пород. В более богатых почвенных, климатических и гидрологических условиях лиственница образует насаждения с примесью ели, пихты, березы и других пород. Оптимальные почвы, на которых у лиственницы наилучшие условия для развития, должны быть и хорошо увлажнены, и хорошо дренированы. В первую очередь это суглинки и супесчаные почвы пологих склонов и речных долин.

Лиственница отличается высокой морозостойкостью, способна длительное время выдерживать температуру ниже 0°C, а также противостоять сильным (ниже -40°C) морозам. Кроем того, она засухоустойчива, способна выдерживать длительные засушливые периоды, значительный водный дефицит, обезвоживание клеток, тканей и органов, обладает устойчивостью к поражениям дереворазрушающими грибами и насекомыми. Сеянцы и естественный подрост лиственницы почти не повреждаются грызунами. Разные виды лиственницы малотребовательны к теплу, но очень требовательны к свету. Ее ажурная крона пропускает много света на поверхность почвы, что способствует разрастанию травяной растительности под пологом древостоев.

Основные представители рода Larix

Лиственница сибирская (Larix sibirica) — мощное дерево с полнодревесным стволом высотой в среднем 40 м (иногда до 50 м) и диаметром до 1,8 м. Дерево может жить до 700-1000 лет, но в отдельных районах встречаются деревья, возраст которых 1300 лет. Кора молодых деревьев тонкая, мелкотрещиноватая, буровато-серая, темнеющая с возрастом и покрывающаяся глубокими продольными трещинами. Этот вид распространен от Онежского озера и до Забайкалья. Larix sibirica — наиболее требовательная к свету порода в рамках рода.

Лиственница Гмелина, или даурская (Larix dahurika), — мощное дерево (до 1,5 м в диаметре), в благоприятных условиях вырастает до 50 м, а на сфагновых болотах — 4-6 м. Кора стволов красноватая, по мере взросления дерева темнеет. Лиственница Гмелина так же морозоустойчива и зимостойка, как лиственница сибирская. Близкий вид — лиственница Каяндера (Larix cajanderu) достигает в высоту 20-25 м и 0,5 м в диаметре.

Лиственница камчатская, или курильская (Larix Kamtschatica), достигает в высоту 25 м, в редких случаях вырастает до 35 м, диаметр ствола обычно не превышает 60 см. Весной этот вид распускается раньше лиственницы Гмелина.

Лиственница европейская, или опадающая (Larix decidua), широко распространена в озеленении и в лесных культурах, так как является быстрорастущей породой среди хвойных. Достигает 40 м в высоту и 1,5 м в диаметре. Ее естественный ареал — горы Средней Европы.

Помимо лиственницы европейской, в культурах также часто используется лиственница сибирская.

Лучше всего культуры лиственниц сибирской и европейской растут на свежих и влажных богатых почвах: среднеподзолистых супесчаных и суглинистых, серых и темно-серых лесных, деградированных черноземах на суглинках и глинах.

Лиственничные леса имеют большое водоохранное и почвоукрепительное значение, а в северной части степной зоны России лиственницу сибирскую используют при создании полезащитных полос. Лиственницы играют важную роль в образовании светло-хвойных лесов в Северной Америке и Евразии. Около 12% мировых запасов древесины — это древесина лиственниц. В естественных условиях род произрастает почти на всей территории Российской Федерации, но особо ценится древесина лиственниц, растущих в Сибири. На плотность древесины влияет соотношение ранней и поздней древесины; в европейской части климат мягче, дерево растет быстрее, годичные кольца становятся шире и достигают 4 мм, ранняя древесина преобладает над поздней, в результате древесина становится более рыхлой по сравнению с той, что растет в лесах Сибири.

Древесина европейской лиственницы тоже сильно различается по свойствам в зависимости от места произрастания, почвенных, климатических, гидрографических условий, а также рельефа. В рамках вида «лиственница европейская» выделяют каменную (горную) лиственницу, выросшую в горах и обладающую равномерной древесиной с тонкими годичными кольцами, а также луговую лиственницу из низин — с рыхлой губчатой структурой древесины из-за широких годичных колец.

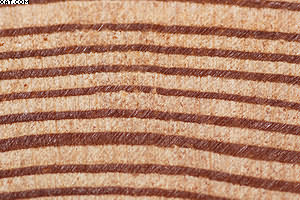

Макроскопическое строение древесины

Макростроение древесины лиственницы

1. Радиальный срез

2. Поперечный срез

Как и любая другая, древесина лиственницы представляет собой сложную растительную ткань клеточного строения, вследствие чего обладает анизотропными свойствами. Под макроскопическим строением понимают структуру древесины, видимую невооруженным глазом или при небольшом (до десятикратного) увеличении.

На поперечном разрезе лиственницы хорошо видны светло- и темноокрашенные чередующиеся кольцевые слои. Светлые рыхлые участки — зоны ранней древесины, темные и плотные — зоны поздней древесины. Граница между ранними и поздними зонами отчетливо видна, что свидетельствует о резком переходе от ранней древесины к поздней, особенно хорошо это заметно на границе годичных колец.

У позднего слоя темно-бурая окраска с красноватым оттенком, различие в цвете между ранней и поздней древесиной объясняется большей (в 2,5-3 раза) толщиной клеточных стенок последней. Темная окраска поздней древесины создает интересную и разнообразную текстуру.

Ранняя и поздняя древесина в пределах одного годичного слоя значительно различаются по механическим и физическим свойствам, строению и химическому составу. Соотношение объемов ранней и поздней древесины лиственницы меняется как у разных деревьев, так и у одного дерева с возрастом или в отдельных частях ствола.

Это соотношение выражается процентом содержания поздней древесины, который у лиственницы может достигать 25-35% общего объема (среди распространенных хвойных пород это максимальный объем поздней древесины), но может колебаться от 10-13 до 40-47%. За счет столь высокого процента поздней зоны древесина отличается повышенными твердостью и прочностными показателями. Сравнение данных о пористости показало, что поздняя и ранняя древесина очень сильно различаются по этому показателю вследствие повышенной плотности поздней зоны годичного слоя. Эта особенность объясняет повышенные прочностные показатели древесины лиственницы, а также низкие показатели на скалывание и раскалывание древесины, растрескивание при сушке, появление сколов и отщепов во время эксплуатации.

Процент поздней древесины неравномерен в отдельных частях дерева. Так, этот показатель несколько уменьшается с высотой дерева. В первые несколько лет роста дерева этот процент невелик, но потом он возрастает. Вместе слои ранней и поздней древесины образуют один годичный слой.

Ширина одного годичного слоя у лиственницы составляет 0,5-2,2 мм и зависит от условий произрастания дерева — питания, климата, освещенности — и возраста (с возрастом ширина годичных колец уменьшается). Число годичных слоев у средневысотных и среднебонитетных деревьев может колебаться от 5 до 13 на один сантиметр.

Лиственница — ядровая порода, образование ядра начинается с четырехлетнего возраста, слой светлой заболони тонкий, не более 20 мм. Обычно в стволовой части дерева доля заболонной древесины не превышает 25%, с движением от комлевой части к вершине доля увеличивается. Ядро у лиственницы красновато-бурое.

В ядровой древесине живые клетки по большей части отмирают, в них накапливаются камеди, смолы и другие вещества. Существует предположение, что ядровая древесина перестает выполнять проводящую функцию, а накопившиеся в ядре вещества обеспечивают древесине повышенную биостойкость. Заболонь, наоборот, содержит большое количество живых элементов и выполняет проводящую функцию, она хорошо проницаема для жидкостей и газов, более эластична, чем ядро, но по физико-механическим свойствам уступает ему.

Микроскопическое строение древесины

Микростроение древесины лиственницы (вид: Larix

dahurica var. koreana, увеличение *10 кратное, в

проходящем свете)

1) Поперечный срез

2) Радиальный срез

3) Тангенциальный срез

Особенности анатомического строения древесины лиственницы — это тот фактор, который в первую очередь оказывает влияние на ее физико-механические, технологические и качественные характеристики.

Все типы древесной ткани лиственницы состоят из разнородных клеток, скрепленных между собой межклеточным веществом. В древесине лиственницы различают следующие виды клеток: трахеиды, сердцевинные лучи, клетки древесной паренхимы, смоляные ходы и их эпителий.

Больше всего в древесине лиственницы трахеид (более 90% объема),

которые влияют на физико-механические свойства. Трахеиды выполняют механическую и водопроводящую функции, создают ячеистый каркас, который противостоит внешним механическим нагрузкам. При этом среди хвойных пород именно у лиственницы толщина стенки трахеид максимальная, что придает каркасу дополнительную прочность. Длина трахеид — 2,5-2,7 мм, они короче трахеид ели и сосны.

Сердцевинные лучи расположены одинарными рядами и практически не видны невооруженным взглядом. По внешнему виду сердцевинные лучи лиственницы немного напоминают березовые. Состоят они из радиально вытянутых паренхимных клеток и гладкостенных лучевых трахеид, выполняют водопроводящую функцию в радиальном направлении клеток и несколько понижают прочность древесины. Их объем по отношению к полному объему древесины составляет 8,8-10%.

Смоляные ходы в лиственнице горизонтальные и вертикальные. Вертикальные смоляные ходы расположены преимущественно в поздней части годичного слоя, они плохо различимы невооруженным глазом, существенного влияния на прочность древесины не оказывают. Горизонтальные и вертикальные смоляные ходы в древесине лиственницы образуют единую разветвленную систему капилляров, в связи с чем в промышленных условиях проводится подсочка лиственницы.

Микроскопическое строение древесины лиственницы, особенно строение трахеид, толщина их оболочек, пористость ранней и поздней зон годичных слоев, поверхностная пористость древесины — основополагающие показатели при определении физико-механических свойств древесины, ее твердости, упругости, прочности, стойкости к биологическому разложению, которые в конечном счете влияют на форму заготовок и деталей.

Химический состав

В значительном количестве в древесине этого дерева содержатся танниды, но больше всего их в коре. Они не входят в клеточную структуру, а являются содержимым клеток и выполняют в растущем дереве защитную функцию, определяя высокую биостойкость лиственницы. Также защитную роль в растущем дереве играет смола, которая не входит в клеточную структуру, а содержится в смоляных ходах. Больше всего смолы содержится в комлевой (нижней) части ствола.

Физические свойства древесины

Для того чтобы рационально использовать древесину лиственницы, необходимо иметь представление о ее физических свойствах, в той или иной мере влияющих на ее механические свойства и технологические процессы, связанные с обработкой.

Пористость. Отдельно для ранней и поздней древесины объемная пористость была посчитана еще в советское время специалистом по древесиноведению Института леса АН СССР В. Е. Вихровым. Для ранней древесины она составила 75,3%, для поздней — 46,7%.

Влажность. В растущей лиственнице распределение влаги по периметру и высоте ствола различно, особенно в заболонной и ядровой части древесины. Содержание влаги уменьшается от заболони к ядру, что связано с анатомическим строением лиственницы.

Теоретическая максимально возможная влажность древесины лиственницы — 114-139%, но практически древесина лиственницы никогда не достигнет такой влажности, даже если долгое время пролежит в воде. Это связано с наличием в ее макро- и микрокапиллярах воздуха.

Объемный вес. Объемный вес древесины лиственницы колеблется в широких пределах — от 0,49 до 0,56 г/см 3 , в значительной степени он зависит от содержания поздней древесины: чем больше поздней древесины, тем больше объемный вес. Соотношение ранней и поздней древесины по объемному весу говорит о неравномерности строения древесины лиственницы, что вызывает ряд технических сложностей ее обработки.

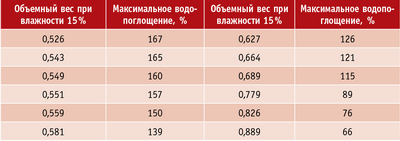

Таблица 1. Зависимость водопоглощения лиственницы сибирской

от ее объемного веса

Гигроскопичность. Гигроскопичность ранней и поздней зон древесины лиственницы почти одинакова, но период, в течение которого поздняя древесина достигает предела гигроскопичности, в 1,5-2 раза больше. В начальный период интенсивнее поглощает влагу из воздуха древесина с меньшим объемным весом.

В табл. 1 приведены данные исследований сотрудников Сибирского технологического института, которые отражают зависимость водопоглощения лиственницы сибирской от ее объемного веса.

Усушка и набухание. В явлениях усушки и набухания наиболее сильно проявляется анизотропия свойств древесины лиственницы. Наибольшая усушка наблюдается в тангенциальном направлении, меньше — в радиальном, а минимальная — вдоль волокон. Помимо этого, поздняя древесина усыхает меньше ранней.

Усушка и набухание древесины лиственницы происходят не при любом изменении влажности, а только в пределах гигроскопичности. При усушке массивной древесины суммарная усушка в разных направления и зонах годичных колец выравнивается, но такое выравнивание вызывает в древесине сложную систему внутренних напряжений: растяжения, сжатия и скалывания на границах годовых слоев. Предотвратить эти напряжения не удается, они снимаются сами собой спустя длительное время после сушки.

Таблица 2. Средние коэффициенты качества древесины

Влагопроводность. Так как лиственница ядровая порода, между ядровой и заболонной частями наблюдается большое различие во влагопроводности. Особенно низка влагопроводность в ядре, это связано с некоторыми анатомическими и химическими особенностями, затрудняющими движение жидкостей и газов сквозь древесину.

Электрические свойства. Древесина лиственницы часто используется для изготовления столбов линий связи, а также в качестве электроизоляционного материала, так как обладает высокой биостойкостью и прочностью, электропроводностью и диэлектрической проницаемостью.

Электропроводность. Древесина лиственницы является проводником электрического тока во влажном состоянии и электроизолятором — в сухом. С увеличением температуры и влажности электропроводность сильно повышается. Электропроводность лиственницы вдоль волокон в 3-5 раз выше, чем поперек волокон.

Диэлектрическая проницаемость лиственницы вдоль волокон выше, чем поперек них, а в радиальном направлении выше, чем в тангенциальном.

Плотность. Древесина лиственницы плотнее сосновой на 25%, еловой — на 30%, пихтовой — на 45%, но она на 6-9% менее плотная, чем древесина бука, дуба и ясеня. Таким образом, древесина лиственницы по плотности близка к древесине твердолиственных пород и значительно превосходит древесину основных хвойных пород.

Плотность древесины повышается с увеличением доли поздней древесины. Ширина годичных слоев как таковая не является признаком, определяющим плотность древесины лиственницы.

Если рассматривать все породы, лиственница относится, пожалуй, к породам средней плотности, ее плотность обычно 665 кг/м 3 , но при содержании большого количества влаги в древесине плотность достигает максимального значения и может увеличиться на 26-30%. При высыхании древесина склонна к короблению и растрескиванию. При доведении влажности до 12% усушка древесины лиственницы может составлять примерно 9% от первоначального объема ствола.

Механические свойства

Механические свойства древесины характеризуются ее прочностью, жесткостью, упругостью и твердостью.

Прочность. Лиственничная древесина по сравнению с сосновой более прочная при статическом изгибе, сдвиге, более износостойкая и твердая. По сжатию и растяжению вдоль волокон лиственница превосходит сосну на 40%. Но сжатие поперек волокон и местное смятие выдерживает хуже сосны. В среднеполнотном насаждении лиственница хорошо очищается от сучьев и средняя условная фаутность у жизнеспособных деревьев составляет 45 дм 3 на 1 м 3 ствола.

Торцовая, радиальная и тангенциальная твердости лиственницы выше, чем у основных хвойных пород, произрастающих на территории Российской Федерации, — ели и сосны, но ниже, чем у дуба и ясеня.

Древесина лиственницы отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям и прочностью; по этим свойствам она сопоставима с дубом. В конструкциях, работающих при значительных нагрузках, лиственница надежнее, чем другие распространенные хвойные породы, и может конкурировать с твердолиственными породами. Использование лиственницы в конструкциях и сооружениях, где важным условием является не только прочность, но и масса древесины, требует анализа имеющихся данных с учетом массы древесины, и в этом случае приобретает значимость такой показатель, как прочность, приведенная к плотности.

При сравнении средних значений качества древесины можно определить, что при всех основных видах нагрузок у лиственницы и сосны показатели одинаковые, а по торцовой твердости лиственница превосходит сосну на 15%. Таким образом, в ответственных конструкциях можно использовать детали из древесины лиственницы, если по массе они не отличаются от деталей из пихты, ели и сосны. Но, учитывая высокую плотность древесины лиственницы, можно изготавливать детали меньшего сечения, что дает значительную экономию древесины.

Механические свойства древесины обычно определяются при действии на нее таких нагрузок, как растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение.

Растяжение. При испытании древесины лиственницы на растяжение поперек волокон выявляется ее незначительное сопротивление, оно во много раз меньше, чем сопротивление при растяжении вдоль волокон. В радиальном направлении прочность древесины лиственницы немного выше, чем при растяжении в тангенциальном, что можно объяснить дополнительным сопротивлением, которое оказывают сердцевинные лучи.

Сжатие. Хуже всего древесина лиственницы сопротивляется сжатию поперек волокон в радиальном направлении. Сжатию вдоль волокон лиственница сопротивляется лучше всего. Прочность на сжатие поперек волокон в тангенциальном направлении у нее выше, чем в радиальном, что объясняется резкой неоднородностью годичного слоя. На сопротивление сжатию вдоль волокон большое влияние оказывает влажность.

Сдвиг. У лиственницы весьма невысокие показатели сопротивления скалыванию вдоль волокон. При скалывании нет выраженного различия в прочности при действии сил в радиальном и тангенциальном направлениях.

Раскалывание. У лиственницы невысокие показатели сопротивления раскалыванию вдоль волокон, их значения почти одинаковы при раскалывании древесины в радиальной и тангенциальной плоскостях, что отличает лиственницу от других пород.

Изгиб. Древесина лиственницы хорошо сопротивляется изгибу. В разных зонах годичного слоя наблюдается очень большое различие сопротивления на изгиб, что обусловлено разным строением ранней и поздней зон древесины. Прочность на изгиб в сухом состоянии в поздней части годичного слоя древесины в несколько раз больше, чем в ранней.

С повышением влажности прочность древесины снижается и разница между сопротивлением поздней и ранней зон годичного слоя уменьшается. Прочность древесины лиственницы на статический изгиб в тангенциальном направлении выше, чем в радиальном.

Ударный изгиб. Древесина лиственницы по сравнению с другими основными хвойными породами обладает значительно более высокой прочностью и большим сопротивлением на ударный изгиб.

Твердость. Твердость поздней древесины лиственницы значительно выше твердости ранней. Статическая твердость лиственницы в торцовом направлении в 1,3 раза больше, чем в радиальном и тангенциальном.

Модуль упругости. У лиственницы очень высокий модуль упругости древесины в сравнении с древесиной других хвойных, кроме того, по этому показателю она превосходит многие лиственные породы.

Стойкость к биологическому разложению

Древесина лиственницы при высокой влажности обладает высокой стойкостью к поражению дереворазрушающими грибами, а также к повреждению насекомыми-вредителями. Ее ядровая часть относится к стойкой древесине и почти в два раза превосходит дуб, ясень и сосну по этому показателю.

Для изготовления изделий, которые будут эксплуатироваться в сложных температурно-влажностных условиях, наиболее эффективно использование ядровой части древесины. Древесина лиственницы, как и изделия из нее, в сухом состоянии не подвержена поражению дереворазрушающими грибами и заболонными окрасками вследствие присутствия в ней камедей.

Постройки из лиственницы стоят столетиями. Ярчайший пример: почти вся Венеция стоит на лиственничных сваях. Выводы последних исследований ученых говорят о том, что за последние 300-400 лет лиственничные сваи не утратили прочностных свойств под действием агрессивной морской воды. Верно говорят сибиряки: одна лиственница две-три сосны передюжит.

Области применения

Лиственница обладает лечебными свойствами, которые обуславливаются биологически активными веществами, содержащимися в ней. Во-первых, лиственница выделяет антиоксиданты, помогающие организму бороться со старением и различными заболеваниями, особенно это актуально в крупных городах, где высок уровень стресса загрязнения окружающей среды. Во-вторых, хвоя и древесина лиственницы выделяют фитонциды, предотвращающие простудные и вирусные заболевания. В-третьих, на некоторых старых деревьях лиственницы можно найти трутовики, или лиственничную губку, из которых для нужд современной медицины получают агарициновую кислоту, смолы, жиры, фитостерин, маннит, глюкозу.

Широкий спектр окрасок древесины — от светло-желтой до золотисто-оранжевой и красно-коричневой с розоватым ядром — позволяет лиственнице успешно конкурировать в отделке мебели и интерьеров с такими породами, как клен, бук, дуб и ясень. Особенно ценится древесина с ярко выраженной красной окраской, ее иногда называют «кровавая лиственница». У древесины корня прочность выше, чем у древесины ствола, а свилеватая текстура обеспечивает ей особую красоту, поэтому из корней лиственницы искусные мастера изготавливают различные предметы декора.

Перспективы использования

Ряд зарубежных предприятий производят арабиногалактан уже более 30 лет, и в настоящее время число их растет. В России на данный момент, несмотря на относительную доступность сырья и широкий спектр ценных свойств древесины, промышленное производство арабиногалактана не организовано.

Трудности заготовки и использования

Несмотря на широкое распространение в Российской Федерации, высокое качество древесины и большие возможности использования, на лиственницу приходится незначительная часть от общего объема лесозаготовок в России. Основная причина в том, что древесина лиственницы очень плотная и тонет в воде, по-этому сплав ее по рекам и транспортировка от мест заготовки к местам переработки невозможны. Очень большие запасы лиственницы находятся в труднодоступных лесах, в тех регионах нашей страны, в которых нет развитой транспортной инфраструктуры, поэтому такие леса отнесены к резервным.

Увы, но до сих пор не решена проблема недостаточной изученности ряда характеристик лиственничной древесины, которые оказывают непосредственное влияние на физико-механические свойства, характер распределения напряжения в древесине при обработке, на реакции, происходящие при тепловой обработке и пропитке. В первую очередь это поверхностная пористость, соотношение различных тканей и их распределение. Отсутствие точных знаний в этой области затрудняет разработку технологий переработки лиственничного сырья, а также препятствует расширению областей его использования.

При обработке лиственничных пиломатериалов большое значение имеет наличие и расположение в структуре древесины разного рода смоловместилищ, которые могут существенно затруднять обработку, смола загрязняет режущие поверхности, что приводит к быстрому износу инструментов и механизмов.

Помимо смоляных ходов, в древесине лиственницы встречаются также смоляные кармашки и метиковые трещины, которые заполнены некристаллизующейся живицей. Считается, что из-за смоляных кармашков пиломатериалы из лиственницы трудно обрабатываются. В действительности же при изъятии заболонной части бревна вероятность встречи со смоляными кармашками при механической обработке резко снижается, так как основная масса кармашков расположены на расстоянии 2 см от камбиального слоя (от поверхности) и в направлении к оси бревна количество их продолжает снижаться.

Незаменимая

Несмотря на все сложности, возникающие при заготовке, транспортировке и переработке древесины лиственницы, она незаменима во многих отраслях производства. Среди хвойных пород, произрастающих в Российской Федерации, лиственница по физико-механическим свойствам является наиболее ценной и может служить заменой таким дорогим и редким лиственным породам, как дуб или ясень, в самых значимых и ответственных сферах использования.

Ввиду ежегодной смены всей хвои и небольшой площади хвоинок лиственница более дымо- и газоустойчива, чем другие хвойные и многие лиственные породы. Это необходимо учитывать при озеленении крупных промышленных центров и формировании лесопарковых зон и зеленых зон. Следует широко использовать лиственницу при создании полезащитных полос.

Елена КАРПОВА,

Антон КУЗНЕЦОВ, канд. биолог. наук,

доцент кафедры общей экологии,

физиологии растений и древесиноведения СПбГЛТУ

Источник: lesprominform.ru

Пермская лиственница или на чем стоит Венеция

Комментариев нет/ 1004

В двенадцатитомной истории Венеции, написанной известным итальянским историком Тентори в XVII веке, есть такие строки: «Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах — пермскими карагаями».

Тентори пишет, что город стоит почти на двух миллионах таких свай. В книгах двадцатого столетия количество свай почему–то уменьшилось: «Четыреста тысяч свай из приуральских лиственниц от раннего средневековья до сих пор надежно несут тяжесть дворцов и домов медленно погружающегося в лагуну города».

Почему из Сибири

Нет сомнения в том, что они привезены из пермских земель, иначе зачем бы деревья называли «пермскими карагаями». Ведь сама по себе лиственница и поныне растет в Северной Италии, на отрогах Альп, и поныне из этой лиственницы добывают живицу, которая с незапамятных времен зовется «венецианской смолой». Краевед Лев Баньковский попытался выяснить, почему же в Венецию лиственницу везли за тридевять земель из Приуралья, а не использовали свою альпийскую.

Связал он это с двумя факторами: изменением климата и деятельностью человека: «Во время умеренных потеплений и двух весьма жарких ксеротермических периодов лиственничники, или, как их называют в Сибири, листвяги, были сильно потеснены степями и широколиственными лесами. В Западной Европе вместо некогда сплошных массивов лиственницы остались ее небольшие островки, многие из которых за последние века совсем или почти совсем исчезли в результате строительной деятельности человека. Вот почему уже в эпоху раннего средневековья лиственничные сваи для возведения Венеции пришлось ввозить из Предуралья вокруг всей Европы».

Но каким путем везли деревья? «Вокруг всей Европы» — то есть через Балтийское и Северное моря, обходя Пиренейский полуостров, через Гибралтар в Средиземное море? Неожиданная подсказка нашлась в работе Н. Соколова «Образование Венецианской колониальной империи», изданной в Саратове в 1963 году. В ней, в частности, говорится, что начиная с XI века, Венеция захватывает лидирующее положение на Адриатике, а к XIV веку под ее контролем оказываются важнейшие торгово–стратегические пункты Восточного Средиземноморья. Важную роль в торговле играло Причерноморье.

Среди конечных торговых пунктов венецианцев здесь Соколов называет города Кафу, Солдайю, Тану, Астрахань.

И лишь в конце ХІV века Венеция смогла потеснить генуэзцев в Западном Средиземноморье и проникнуть на северо–западное побережье Европы. Ясно, что возить лиственницу венецианским купцам было куда выгоднее через Черное море, чем вокруг Европы, тем более что смогли они туда попасть далеко не сразу.

Пермский карагай

Еще одну подсказку дает название лиственницы в Венеции — «пермский карагай». Пермский — понятно, что из Перми, a карагай — так называется лиственница в тюркских языках. Сейчас все сразу встает на свои места. Южным соседом Перми Великой было государство Волжских Булгар. Булгарские купцы, хорошо зная торговую конъюнктуру, покупали в Перми Великой лиственницу, водным путем доставляли ее до Астрахани.

Как вы, наверное, помните, этот город упоминался среди конечных точек венецианских торговцев. И здесь уже под названием «карагай» продавали. Был и другой путь: до города Булгары по Каме, а из него шла сухопутная дорога до Киева, а там и Черное море недалеко.

Если же везти лиственницу из Прикамья «вокруг Европы», то тюркскому названию появиться неоткуда. Торговля шла бы через русский Новгород и какое–нибудь западноевропейское государство. Там же лиственницу называют «ларикс».

Но все же мысленно вернемся примерно так на 1000 лет назад. Даже не будем разбираться, четыреста тысяч или два миллиона стволов лиственницы вывезли из наших лесов венецианские купцы. Масштабы по тем временам при том развитии техники, транспортных средств — гигантские. Добавьте к этому расстояние: где Венеция и где наш край.

И эти два миллиона или четыреста тысяч были доставлены в Венецию за каких–то несколько столетий. Это же тысячи и тысячи стволов ежегодно.

Где–то здесь, на дальних реках нашего края Глухой Вильве или Колынве, Уролке или Колве, местные жители заготовляли лиственницу особого размера и, наверное, очень недоумевали, зачем, кому нужно столько обычных деревьев, и за них тоже давали дорогой товар, как за пушнину или соль. Затем все это оказывалось на Каме. Здесь необычный для местных жителей товар брали булгарские купцы…

Но, вероятно, венецианские купцы не ограничивались тем, что им поставляли булгары, они и сами пытались проникнуть в места, где росло «дерево жизни» для их города. А иначе как объяснить, что в Европе первая карта, где было нанесено Верхнее Прикамье, была составлена в 1367 году венецианцами Франциском и Домиником Пицигани.

Как бы то ни было, до сего дня остается тайной, как в Венеции узнали почти тысячу лет назад, что именно в наших краях растет такое необходимое для них дерево. Может быть, до них дошли какие–то сведения со времен Римской империи. Когда император Троян в начале II века построил из привозной лиственницы мост через реку Дунай. Остовы моста разрушили с помощью зубила только в 1858 году, через 1150 лет.

Куда шла в прошлом лиственница из Перми

Не только Венеция покупала лиственницу в Перми Великой. На протяжении нескольких столетий весь английский флот строился из лиственницы, вывозимой из Архангельского порта. И значительная ее часть была из Прикамья. Но так как покупали ее в Архангельске, называли лиственницу в Англии вначале чаще всего «архангельская».

Были, правда, и другие названия: «русская», «сибирская», «уральская». Только почему–то «пермской» не называли.

Еще многие тысячелетия назад степные кочевники и жители цивилизованных государств везли это дерево за тысячи верст. Всегда использовалось оно там, где больше всего заботились о вечности. Из лиственницы строили гробницы, основания для первобытных свайных поселений, опоры для мостов и многое другое. Сегодня, как память о былой славе пермской лиственницы, остались топонимы — названия села и деревни Карагай.

PS. В 1827 году, т.е. спустя 1000-1400 лет, часть свай была обследована. В заключении об их прочности сказано, что сваи из лиственничного леса, на которых основана подводная часть города, как будто окаменели. Дерево сделалось до того твердым, что и топор, и пила его едва берет.

Источник: xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai

На чем стоит Венеция

Про Венецию часто пишут так: строения там стоят на вбитых в дно лагуны сваях из дерева определенного сорта, не портящегося в воде. Обычно говорят об «альпийских лиственницах», якобы не гниющих, а только крепчающих от воды, иногда – что лиственницы были привезены из Сибири.

И, хотя очень многие видели фотографии обмелевших или осушенных для очистки дна каналов, на которых не видно никаких свай, в качестве доказательств показывают результаты археологических раскопок, на которых такие сваи есть.

Почвы островов, на которых расположена Венеция, действительно требуют углубленных фундаментов, и дерево для них привозить было гораздо удобнее и дешевле, чем камень. И это дерево могло стать надежной основой для строений, при условии, что эти бревна не просто под водой, а в бескислородной среде, где древесина не будет разлагаться.

Раскопка фундамента 14-го века: таким количеством свай укреплялось вовсе не каждое здание

Потому что, например, так называемые «брикколы», вбитые в дно венецианской лагуны указатели судоходных маршрутов в виде связки из двух, трех или пяти бревен, портятся очень быстро и меняются каждые пять-десять лет. И быстрее всего эти дубовые, чаще всего, бревна, портятся в районе ватерлинии, где одновременно на дерево воздействует морская вода и воздух.

Навигационные указатели, брикколы, в Венецианской лагуне: на правом хорошо видно, что морская вода делает с деревом

Так вот, если верить снимкам археологических раскопок, здания Венеции должны стоять на «свайных полях». То есть сваи были вбиты вплотную друг к другу, затем, вероятно, плотно засыпаны песком и обложены камнем, чтобы исключить доступ воздуха к дереву (еще, говорят, в Венецианской лагуне особый ил, который закупоривает все подводные поверхности и препятствует поступлению кислорода к древесине).

Например, есть информация, что при строительстве в 16-м веке церкви Санта-Мария-делла-Салюте было использовано сто тысяч четырехметровых деревянных балок, вбитых в грунт. Иногда экскурсоводы говорят, что балок было миллион, но, наверное, это уже слишком для четверти гектара, которые вместе с прилегающей территорией занимает базилика Салюте.

Базилика Санта-Мария-делла-Салюте

Площадь островной части Венеции, на сотне островов в лагуне – около двухсот квадратных километров (а еще примерно такая же часть города расположена на материке). Если экстраполировать данные по базилике Салюте и посчитать, сколько балок нужно, чтобы забить это пространство под фундаменты стоящих стена к стене домов, то получаются какие-то безумные цифры типа восьми миллиардов свай.

Конечно, Венеция – это не только плотно стоящие дома, но еще и тротуары, площади, часть мелких островов вообще не населена. Да и, вероятно, среднему венецианскому дому не требуется столько свай в фундамент, как массивной церкви, и про количество свай под базиликой тоже могли раз в пять приврать. Но даже цифра в миллиард свай кажется слишком невероятной – есть ли столько деревьев во всех Альпах?

Мне встретилась более правдоподобная цифра: при строительстве Венеции потрачено около миллиона свай. Применительно к количеству свай под всего лишь одной базиликой эта цифра совсем невелика.

Под церковью Сан-Заккария (15 век) археологи насчитали максимум семь тысяч свай — вероятно, это более реальная цифра даже для массивного здания, чем сотни тысяч, о которых говорят краеведы

Похоже на то, что в Венеции свайными полями укреплены фундаменты совсем не везде, а только под крупными и тяжелыми объектами, стоящими на ненадежных берегах, такими, как базилика Салюте. Вероятно, знаменитые венецианские палаццо вдоль центрального канала действительно держатся на укрепленном многочисленными сваями фундаменте, а для среднего дома в Венеции сваи если и использовали, то не в таких значительных количествах.

Кстати, особенность венецианской архитектуры – очень воздушные и декоративные фасады палаццо, выходящих на канал. Это потому, что у многих таких палаццо несущие стены – боковые и задняя, но не фасадная, еще и таким способом венецианцы приспособили свои дворцы к нестабильной местности.

Вот как строилась Венеция: ее первые поселенцы, бегущее от готов племя венетов в 5-м веке н.э., строили свои дома на болотистых островах лагуны из подручных материалов и на деревянных столбах, но это все рассматривалось как временное убежище. Постоянное городское поселение сформировалось в восьмом веке, а начиная с девятого века Венеция стала перевалочным пунктом для перевозки в Европу предметов роскоши с Востока – пряностей, тканей, драгоценных камней.

1956 год: очистка одного из каналов

Положение на торговых путях послужило источником огромных богатств Венецианской республики, поэтому у города было достаточно средств для дорогостоящего строительства на топких берегах. Для строительства привозили дерево из северной Италии и известняк из славянского Дубровника.

Там, где почвы островов были рыхлыми, под строящиеся дома вбивали деревянные сваи, достигая ими слоя плотной глины. Чем более массивное строилось здание, и чем глубже залегали плотные слои почвы, тем более массивная требовалась установка свай. Верхний уровень свай подрезали до получения ровной площадки, и на ней выкладывали блоками известняка каменную часть фундамента и черновой пол.

Поскольку традиционно основным средством передвижения в Венеции были лодки, к домам прорывались неглубокие каналы, стенки которых укреплялись сначала деревом, а потом были замощены камнем или, уже совсем недавно, забетонированы.

Большинство современных зданий Венеции построено уже после 16-го века, но фундаменты под ними более старые. То есть первоначальные свайные основы строений 11-14 веков были построены настолько добротно, что смогли использоваться повторно.

Например, известно, что башня Сан-Марко была построена на месте сгоревшей в 15-м веке предшественницы, на ее фундаменте, который до сих пор отлично держит.

Источник: dombusin.livejournal.com