Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, за которым в народе закрепилось название собор Василия Блаженного, — действующий православный храм, музей, одна из главных достопримечательностей Красной площади и узнаваемый символ Москвы и России для иностранцев, охраняемый объект наследия ЮНЕСКО.

В самой высокой своей части храм достигает 65 метров. В Покровский собор входит 11 престолов, и каждый из них освящен в честь церковных праздников, в дни которых состоялись решающие бои за Казань. Подвальных помещений нет, престолы располагаются на подклете, разделенном на помещения высотой почти 6,5 метра.

Перед храмом установлена главная скульптура площади — Памятник Минину и Пожарскому.

Купола собора Василия Блаженного

Яркие, «пряничные», купола Покровского собора привлекают внимание в первую очередь. Однако символическое значение такой окраски, которое теоретически должно существовать, остается загадкой.

По одной из версий, такая праздничность связана со сном Андрея Юродивого о Небесном Иерусалиме.

Загадки Собора Василия Блаженного. Мечеть на красной площади?

Кирпичный храм имеет 11 куполов. При этом непосредственно над ним расположено 9 — в соответствии с количеством престолов; и главный купол в центре — над престолом Покрова Богородицы. Десятый купол находится над приделом Василия Блаженного, а последний — над колокольней.

История собора

Кирпичный храм в историческом центре столицы построен в 1555–1561 годы по воле Ивана Грозного и в честь победы над Казанских ханством, окончательно одержанной именно в день Покрова Пресвятой Богородицы.

Архитектор собора Василия Блаженного (исторически и в настоящее время — Покровского, к тому же отдельная церковь Василия Блаженного пристроена позже) — Постник Яковлев, псковский зодчий. Эта версия сейчас является официальной, хотя ранее допускалось, что у храма могло быть несколько основных зодчих.

Церковь Василия Блаженного с северо-востока собора построена в 1588 году над похороненным на территории канонизированным юродивым, изначально была отдельным зданием. В конце XVI столетия, уже при Федоре Иоанновиче, оформлены фигурные раскрашенные главы храма.

Облик знаменитого собора заметно изменился в XVII веке: был расширен свод, оборудованы крыльца с шатрами, добавлена художественная роспись.

По историческим свидетельствам первой трети XVIII века, в собор входило 18 престолов. К тому времени храм уже не раз реставрировали после каждого из пожаров, а наиболее масштабное восстановление потребовалось в 1737 году — после крупного пожара, вошедшего в историю столицы как «Троицкий». Реставрационными работами руководил И. Мичурин.

В ранние советские годы старинный Покровский собор на Красной площади в числе первых был включен в список охраняемых государством памятников. Уже в 1923 году был создан историко-архитектурный музей. В 1929 году со здания сняты колокола, в то время как музейная экспозиция была доступна на постоянной основе — здание вынужденно закрывалось только в годы ВОВ. Под одновременным управлением Исторического музея и церкви комплекс собора работает с 1991 года.

Архитектурный стиль

Собор строился на протяжении 6 лет исключительно весной и летом. В летописи указано, что мастера обрели южный девятый престол, когда здание было уже почти достроено. Храм получился удивительно симметричным, а это значит, что архитекторы изначально расписали композицию будущего сооружения. Предполагалось, что восемь приделов будут окружать центральную девятую церковь.

Для строительства здания использовали кирпич, а для цоколя, фундамента и нескольких деталей декора взяли белый камень. Основные работы были завершены за 4 года. На праздник Покровы все церкви были освящены, кроме центральной, поскольку ее достроили только в 1561 году.

Это интересно. Несмотря на лабиринты проходов и количество помещений, подвалы в соборе отсутствуют. На их месте возвели общее основание — подклет без поддерживающих столбов со сводами. Вентиляция происходила с помощью специальных узких отверстий — продухов.

Сначала самый нижний этаж использовали в качестве склада и хранили там царские деньги и золотые ценности некоторых богатых семей. Через некоторое время узкий проход в подклет и вовсе был заложен, а обнаружили его во время реставрации в 1930 году.

Изначально храм отличался необычной композицией — 9 самостоятельных церквей соорудили на общем основании и соединили внутренними проходами, которые окружили центральную церковь. Снаружи вокруг всех зданий возвели открытую галерею-гульбище. Приделы основной постройки перекрыли сводами и увенчали куполами. В архитектурный ансамбль удачно вписалась и трехшатровая открытая звонница с арками, в которых висели крупные колокола.

Сначала собор Василия Блаженного украсили 8 массивными куполами и маленькой главкой над центральным зданием. Для снижения негативного воздействия окружающей среды на используемый строительный материал, все поверхности были окрашены красно-белой краской. Роспись походила на кладку кирпича. До сих пор неизвестно какой именно материал использовали для первоначального покрытия, поскольку он был утрачен при пожаре в 1595 году.

Часы работы храма Василия Блаженного

В качестве музея собор открыт для посещения по сезонному расписанию:

- 31 декабря и 1 января музей не работает.

- 1 сентября — 31 октября: 11:00–18:00, ежедневно.

- 1 ноября — 30 апреля: 11:00–17:00, ежедневно.

- 1 мая — 31 мая: 11:00–18:00, ежедневно.

- 1 июня — 31 августа: 10:00–18:00, ежедневно.

- Кассы музея и его территория закрываются на 45 минут раньше.

В морозы ниже -15° или во время проведения праздничных мероприятий на Красной площади время работы сокращается, точную информацию нужно уточнять по телефону справочной.

В период школьных каникул (зимой и весной) музей открыт для посетителей на час дольше.

Первая среда месяца — санитарный день, входные билеты в этот день не продаются.

Как попасть в храм Василия Блаженного

Вход в собор Василия Блаженного платный — здание относится к площадкам ГИМа и, соответственно, в основном работает в качестве музея.

Цены на билеты в собор Василия Блаженного:

- Для взрослых — 500 руб.;

- Студентам-очникам; лицам 16–18 лет; держателям карт ISIC и IYTC; пенсионерам РФ и СНГ — 250 руб.;

В последнее воскресенье месяца предусмотрен бесплатный вход для студентов, школьников 16–18 лет, членов многодетных семей.

Полный перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный вход в другие дни — на официальном сайте музея-собора Василия Блаженного в составе ГИМ.

О посещении литургии в соборе необходимо узнавать отдельно — на сайте Московского Патриархата.

Архитектура

Облик собора со дня его возведения менялся не один раз – изначально его архитектура была достаточно строгой, а упор делался на декоративные элементы и ажурную отделку.

Историки утверждают, что он был своеобразным символом русского характера – снаружи большой и массивный, а внутри маленький и тесный.

Описание храма может показаться сложным, но на самом деле оно достаточно простое – десять отдельных престолов (церквей), расположенных по кругу вокруг центральной, носящей имя Покрова Пресвятой Богородицы. Они называются в честь праздников, во время которых проходили важные битвы за Казань.

Историк Лихачев утверждал, что храм Василия Блаженного напоминает растение или цветущий куст. Действительно, если посмотреть на фото, демонстрирующее его вид сверху, он слегка напоминает цветок. Восемь церквей, из которых четыре являются осевыми, а еще четыре расположены между ними, окружают центральную столпообразную церковь. Они увенчаны маковками в форме луковиц, причем каждая из них имеет свой орнамент и цвет.

Храм Василия Блаженного, вид сверху. Источник: echo.msk.ru

Значение цветовой окраски куполов до сих пор не разгадано. Есть версия, что святому Андрею Юродивому (Константинопольскому) однажды приснился сон, в котором ему привиделся Небесный Иерусалим с невероятными садами, где были увенчанные золотой листвой деревья с разноцветными плодами. Это видение и стало основой для росписи куполов.

Уникальная особенность храма – отсутствие подвальных помещений, которые заменяет шестиметровый подклет. В его стенах проделаны небольшие отверстия, благодаря чему там круглый год стоит особый микроклимат. Ранее вход в эти помещения прихожанам был запрещен – историки считают, что в них хранили царские сокровища. Сейчас подклет используется в качестве хранилища для ценных образов.

Внутреннее убранство каждой из церквей комплекса имеет свои особенности и отличается друг от друга по стилю оформления, гамме оттенков и манере исполнения. Часть стен расписана маслом, а в некоторых местах можно найти фрески XVI века.

Жемчужиной собора считаются иконостасы, которые состоят из более чем 400 уникальных икон, написанных в период с XVI по XIX век.

Интересно, что кирпичи, которые использовались при постройке храма, сохраняются лучше и меньше подвержены истиранию чем те, которые использовались во время реставрации.

Весь комплекс опоясывает крытая галерея с ажурными элементами, которая представляет собой единое целое с ансамблем. Ее стены расписаны растительными мотивами, полы выложены кирпичом – в некоторых местах обычной «елочкой», а в других сохранились особые узоры-розетки.

Иконы в храме Василия Блаженного. Источник: tut1.ru

Колокола были возвращены собору сравнительно недавно, всего несколько сотен лет назад, но многие из них представляют собой произведения литейного искусства. Самый старый из них был отлит в XVI веке, а самому «молодому» едва исполнилось 20 лет.

Храм Василия Блаженного используется не только как духовный объект, но и в качестве музея. Здесь можно найти образцы обмундирования и оружия, с которым воины Ивана Грозного шли на Казань, полотна известных русских живописцев, коллекцию старинных рукописей.

Экскурсии в храм Василия Блаженного

Сборные экскурсии, в том числе адаптированные для детей, по отдельному расписанию проводят в храме сотрудники Исторического музея. Доплата за посещение музея-храма в составе сборной экскурсионной группы (дополнительно к общему входному билету) составляет 200 рублей с человека.

Билеты и экскурсии в Собор Василия Блаженного Купить на

Также узнать много нового об истории этого архитектурного памятника можно в рамках обзорных прогулок по Красной площади в сопровождении гида проекта Эксперты.Туристер.Ру.

Современное состояние храма

Сегодня собор полностью восстановлен и работает, совмещая в себе функции музея и места для совершения богослужений по воскресеньям и на Пасху.

В 2008 году Покровский собор получил статус одного из семи чудес России, а в 2021 году вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, являясь уникальным архитектурным памятником и гордостью русского православия.

Как добраться

Храм входит в ансамбль Красной площади с южной стороны, поэтому добираться до него удобно не только классическим способом, на метро, но и наземным транспортом — на автобусах № 158, м5 до остановки «Красная площадь» по улице Варварка. От остановки останется совсем немного пройти к храму через Васильевский Спуск.

От московских вокзалов удобнее сесть на метро и выйти на одной из многочисленных станций в пешей доступности от Красной площади (в зависимости от выбранной ветки метро): «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Китай-город».

Вход с Красной площади. Панорама от Google Maps

Панорама собора Василия Блаженного со стороны Васильевского Спуска

Видео «Храм Василия Блаженного». Обзор и история

Описание

Православный храм расположен на Красной площади, рядом с памятником Минину и Пожарскому, напротив Исторического музея. Архитектурный комплекс образуют девять церквей на одном основании. Достигая 65 метров в высоту, собор увенчивается 11-ю колоколами: из них девять – куполы церков, один – над колокольней и еще один – над приделом.

Церкви являются символами религиозных праздников на время взятия Казанского ханства. Такое решение было принято не случайно, поскольку Собор Василия Блаженного был построен в честь

этого знаменательного в истории страны события, по приказу царя Ивана Грозного.

Все купола выполнены в ярких красках, ни один из них не повторяется своей фактурой или цветовым оформлением. Церкви соединены между собой арочными переходами и галереями.

Хотя официальное название храма – Собор Покрова Пресвятой Богородицы, во всем мире он известен, прежде всего, как храм Василия Блаженного. Блаженными называли юродивых, к которым в Москве относились с должной мерой почтения. Василий был самым известным юродивым города и отличался глубокой набожностью и даром предсказания, поэтому его имя и дало собору другое, более известное широкому кругу название.

Источник: vericon.ru

Как был построен храм Василия Блаженного?

Известный во всем мире храм Василия Блаженного, истинное название которого «Покровский собор что на рву», был построен в 1555–1556 годах. Этот собор, созданный в честь взятия Казани, являлся крупнейшим российским архитектурным сооружением XVI века.

«Что на рву» означало соседство со рвом, вырытым вокруг Кремля. А вот Василием Блаженным его назвали по имени почитаемого православной церковью юродивого, погребенного у одной из кремлевских стен. Огромный каменный шатер или, как его еще называют, храм-сказка, дело рук русских зодчих Бармы и Постника, имена которых овеяны легендами. По одной из них царь Иван Грозный, не желавший, чтобы на Руси появлялись более величественные шедевры, приказал ослепить архитекторов.

Летописи сообщают, что царь, следуя совету митрополита, повелел соорудить храм из восьми башен (приделов). Каждую из них решено было посвятить святым, чьи праздники совпадали с самыми значительными днями исторического Казанского похода. Но зодчие ослушались царского приказа, поступив, как истинные художники, по своему разумению. Постник и Барма основали восемь приделов вокруг главного, поскольку именно этого требовала элементарная симметрия. И воля непредсказуемого Ивана Грозного отступила перед потрясающей красотой архитектурного решения.

Скромность и лаконизм внутреннего убранства храма как бы подчеркивают, что все внимание должно быть сосредоточено на его сказочном внешнем облике. Впрочем, надо заметить, что яркая многокрасочность храма Василия Блаженного отражает вкусы уже следующего, XVII века. Первых своих прихожан собор радовал простым, но исключительно гармоничным сочетанием красного кирпича и белого камня. Однако не случайна и современная декоративная цветовая гамма Василия Блаженного. Возвышающийся над Красной площадью собор прекрасно сочетается со строгим многоглавием кремлевских церквей.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

В честь какого события воздвигнут храм Василия Блаженного в Москве?

В честь какого события воздвигнут храм Василия Блаженного в Москве? Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве построен в 1555–1560 годах зодчими Бармой и Постником (по некоторым предположениям, одно и то же лицо) в ознаменование одержанной в 1552 году победы царя

Карьера Василия Сталина

Карьера Василия Сталина Жизнь близких родственников вождей Страны Советов оставалась для непосвящённых тайной — Ленин, Сталин, Хрущёв и другие лидеры большевизма существовали как бы сами по себе, в отрыве от семей. Только спустя многие годы стали просачиваться

ЗАГОВОР ШЕМЯКИ ПРОТИВ ВАСИЛИЯ II

ЗАГОВОР ШЕМЯКИ ПРОТИВ ВАСИЛИЯ II Москва. 1446 годОсенью 1441 года, после длительной междуусобицы между московским великим князем Василием Васильевичем и его двоюродным братом Дмитрием Шемя-кой князем Галицким, наконец утвердился мир. Шемяка подписал с князем договорную

ПЕРЕВОРОТ ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО

ПЕРЕВОРОТ ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО Россия. 1606 годВасилий Иванович Шуйский был вторым в истории России избранным ца – ¦ рем (после Бориса Годунова). Его короткое правление (с 1606 по 1610 год) принесло немало бед не только самому Василию, но и всему государству.Единодушно

Жизнь Василия Фивейского – Рассказ (1903)

Жизнь Василия Фивейского – Рассказ (1903) Как муравей – песчинка к песчинке – строил отец Василий свою жизнь: женился, стал священником, произвел на свет сына и дочь. Через семь лет жизнь рассыпалась в прах. Утонул в реке его сын, жена с горя стала пить. Покоя не находит отец

Когда был построен храм Василия Блаженного?

Когда был построен храм Василия Блаженного? Храм Василия Блаженного построили в середине XVI веке по приказу Ивана Грозного в честь победы над Казанским ханством. Собор был воздвигнут на главной площади Москвы (теперь она называется Красной), перед Кремлём. О его

Храм Девы Марии перед Тыном — Тынский храм

Храм Девы Марии перед Тыном — Тынский храм Kostel Panny Marie p?ed Т?пет — T?nsk? chr?m Адрес: Прага 1, Старе Место, Староместская площадь. Как добраться: станция метро «Staromestska». Храм Девы Марии перед Тыном расположен в Старом Месте пражском. Изначально оно складывалось из поселений

Жизнь Василия Фивейского

Жизнь Василия Фивейского Рассказ (1903)Как муравей — песчинка к песчинке — строил отец Василий свою жизнь: женился, стал священником, произвел на свет сына и дочь. Через семь лет жизнь рассыпалась в прах. Утонул в реке его сын, жена с горя стала пить. Покоя не находит отец

Так храм оставленный — всё храм, / Кумир поверженный — всё Бог!

Так храм оставленный — всё храм, / Кумир поверженный — всё Бог! Из стихотворения «Я не люблю тебя» (1830) М. Ю. Лермонтова (1814— 1841).Иносказательно: даже если какая-либо святыня, авторитет и т. п. и развенчаны, тем не менее есть люди, у которых они по-прежнему вызывает уважение, и

В честь какого события воздвигнут храм Василия Блаженного в Москве?

В честь какого события воздвигнут храм Василия Блаженного в Москве? Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве построен в 1555–1560 годах зодчими Бармой и Постником (по некоторым предположениям, одно и то же лицо) в ознаменование одержанной в 1552 году победы царя

Источник: info.wikireading.ru

Храм Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного, или Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву – один из самых красивых и узнаваемых архитектурных памятников Москвы, прочно ассоциирующийся с российской культурой во всем мире. Предания гласят, что создателей прекрасного храма лишили зрения по приказу Ивана Грозного, в сложные постреволюционные годы строение не разрешал снести сам Сталин, а во время Великой Отечественной войны собор был надежно спрятан от обстрелов.

08.11.-30.04 с 11:00 до 17:00. 01.05.-31.05 с 11:00 до 18:00. 01.06.-24.08 с 10:00 до 19:00, кроме среды. 25.08.-03.09 с 10:00 до 16:00, кроме среды. 04.09.-07.11. с 11:00 до 18:00.

Адрес: Россия, Москва, Красная площадь.

Время работы: 08.11.-30.04 с 11:00 до 17:00.

01.05.-31.05 с 11:00 до 18:00.

01.06.-24.08 с 10:00 до 19:00, кроме среды.

25.08.-03.09 с 10:00 до 16:00, кроме среды.

04.09.-07.11. с 11:00 до 18:00.

Службы проводятся каждый воскресный день, а также во второй день Пасхи. Начало в 10:00.

Цена билета: вход – от 150 RUB.

Храм Василия Блаженного, или Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву – один из самых красивых и узнаваемых архитектурных памятников Москвы, прочно ассоциирующийся с российской культурой во всем мире. Предания гласят, что создателей прекрасного храма лишили зрения по приказу Ивана Грозного, в сложные постреволюционные годы строение не разрешал снести сам Сталин, а во время Великой Отечественной войны собор был надежно спрятан от обстрелов.

История строительства

Первоначально на месте собора возвышалась деревянная церковь, вокруг которой после походов на Казань строились дополнительные храмы. Когда Казань окончательно была завоевана московским правителем, митрополит Макарий предложил Ивану Грозному перестроить весь архитектурный комплекс в камне, дабы увековечить славную победу в веках.

Согласно первому плану центральных храм должны были украсить семь церквей, однако для симметрии число строений увеличили до восьми. Так, на одном основании были возведены девять самостоятельных храмов и одна звонница. Каждый храм венчал купол с уникальным рисунком. Грандиозное 65-метровое сооружение было построено всего за шесть лет. Вплоть до начала XVII столетия храм был самым высоким столичным строением.

Экстерьер храма. Фото:

Несмотря на официальное название – собор Покрова на Рву, в народе он известен прежде всего как Храм Василия Блаженного. Согласно преданию, московский юродивый Василий Блаженный, известный своим даром прорицательства и чудотворными делами, собирал пожертвования на строительство храма, а потом был похоронен у его стен. Сын Ивана Грозного распорядился о строительстве церкви в честь святого, которая также стала частью композиции Покровского собора. Эта церковь была единственной открытой для прихожан на протяжении всего дня. Именно по названию обители весь собор стали называть Храмом Василия Блаженного.

До настоящего времени доподлинно не известно, кто же построил легендарный храм – русские зодчие или иностранные мастера. Согласно самому популярному варианту, собор строили московские архитекторы Иван Барма и Постник Яковлев. Другие исследователи склоняются к тому, что на самом деле автором собора выступил европейский мастер, указывая на то, что в древне-русской архитектуре нет аналогов храма, хотя в европейской похожие строения встречаются.

Внешнее и внутреннее убранство. Иконостас

Храм имеет сложную структуру. Главная столпообразная церковь в честь Покрова Божией Матери, с четырех сторон окружена осевыми церквями, между которыми находятся еще четыре церкви меньшего размера. Во второй половине XVII века к комплексу была пристроена Шатровая колокольня.

Внутреннее убранство девяти храмов отличается по стилистике, цветовой гамме и манере исполнения. Стены оформлены масляной росписью, но кое-где сохранились изначальные фрески XVI столетия. Одна из самых почитаемых святынь храма – резная арка над захоронением Василия Блаженного.

Главная ценность собора – его уникальный иконостас, в котором собрано более четырех сотен икон XVI-XIX столетий, исполненных новгородскими и московскими мастерами церковной живописи. Иконостас был создан в конце XIX столетия по проекту архитектора Павлинова. Иконы XIX века написаны московским иконописцем и реставратором О. Чириковым.

Как добраться

Храм входит в архитектурный ансамбль Красной площади. Добраться можно классическим способом – на метро, или наземным транспортом — на автобусах № 158, м5 до одноименной остановки по улице Варварка, после чего проследовать к месту назначения через Васильевский Спуск.

От вокзалов удобнее доехать на метро. Ближайшие к площади станции – «Охотный ряд», «Китай-город», «Театральная», «Площадь революции».

Экскурсии в храме

Покровский храм сегодня – действующий собор русской православной церкви и филиал Исторического музея. Вход в храм платный. Полная стоимость билета – 500 рублей, льготная – 150 рублей. В последнее воскресенье месяца студенты, школьники, а также представители многодетных семей могут пройти бесплатно.

Сборные экскурсии в Храм Христа Спасителя проводят сотрудники музея по отдельному расписанию. Доплата за экскурсионную программу – 100 рублей с человека.

Источник: www.sputnik8.com

Храм на Лобном месте: рубил ли Иван Грозный головы своим зодчим

Долгое время точная дата возведения собора Покрова Богородицы, что на Рву, в быту чаще именуемого собором Василия Блаженного, была не известна. И лишь в середине XX века во время реставрационных работ была обнаружена «храмозданная» надпись, сообщавшая, что в присутствии государя и его сыновей храм был торжественно освящен митрополитом Макарием 29 июня (12 июля по новому стилю) 1561 года. В этот день «Известия» вспоминают о неразгаданных тайнах Покровского собора.

«Казань брал. Астрахань брал. »

Отправляясь в поход на Казанское ханство и прося заступничества у небесных сил, молодой государь Иван Васильевич прилюдно поклялся, что в случае успеха отблагодарит Всевышнего строительством храма. Это был поворотный момент в судьбе московского царства. Во-первых, присоединение Поволжья существенно увеличивало территорию страны, одновременно открывая путь на восток к Уралу и Сибири. А во-вторых, взятие Казани было важнейшим символическим актом: триста лет наши предки возили туда дань, а теперь ордынская столица сама подпадала под руку московского царя.

В Кремле уже стояли построенные итальянскими мастерами Успенский и Архангельский соборы, великолепные звонница и колокольня Ивана Великого. Места в «сердце» Москвы для строительства нового храма было немного, к тому же он не задумывался как кафедральный и вполне мог быть несколько отдален от центра.

И тут появилась возможность возвести его на очень удобном месте — в сотне метров от Кремля на большой торговой площади за «алевизовым» рвом, между Ильинкой и Варваркой. Раньше строить здесь было запрещено по соображениям фортификации — перед кремлевскими стенами должно было оставаться свободное простреливаемое пространство. Но в 1538 году было закончено строительство мощной Китайгородской стены, так что восточная часть укреплений Кремля (дополнительно прикрытая Китай-городом) свою оборонительную функцию несколько утратила, и решено было запретом пренебречь. В выборе места можно найти и символический смысл — храм стоит как раз около Фроловских ворот (ныне Спасская башня) Кремля, которые смотрят на восток, и именно отсюда начался путь русского воинства на Казань.

Как известно, поход был удачным, Казанское ханство пало, следом подчинено было и Астраханское ханство. Волга превратилась в великую русскую реку — теперь от истоков до устья ее контролировали московские цари. Иван Грозный вернулся с победой и немалой добычей, а значит, пришла пора сдержать данное слово и строить храм. Здесь и начинаются загадки и легенды.

Чудо чудное

Первая загадка — сам собор, его форма. Большинство историков вынуждены констатировать, что храм Покрова на Рву не имеет прообразов и совершенно выбивается из логической цепочки развития русского церковного зодчества.

Если построенные итальянцами за полвека до этого кремлевские соборы в целом сохраняли владимирскую традицию, лишь дополняя ее различными новыми элементами, то Покровский собор перечеркивал все каноны. Помимо новаторской трактовки привычных для православных храмов элементов, исследователи находят в нем черты готики, Ренессанса, персидское и даже индийское влияние. Собор построен в только входившем в моду шатровом стиле. До нас дошли лишь два более ранних подобных каменных храма — в Коломенском и Александровой слободе, но они несопоставимы по масштабу с многокупольным Покровским собором.

Вторая загадка: кто же построил этот чудо-храм? Раз зодчему доверили сооружение такого значимого объекта, очевидно, что это был признанный опытный мастер. Но тогда возникает вопрос: что он построил ранее, чем заслужил доверие царя?

Даже если учесть, что имена зодчих не всегда оставались в письменных источниках, архитектора можно узнать по творческому «почерку», каким-то любимым деталям, пропорциям. Но ничего подобного исследователям обнаружить не удалось. И совершенно непонятно, куда потом пропал создатель храма, почему мы не видим других, более поздних его работ.

Видимо, именно эта неопределенность стала причиной рождения легенды о том, что грозный царь приказал ослепить мастера (или мастеров), чтобы он не мог построить ничего подобного. Первым это предположил Адам Олеарий в «Описании путешествия в Московию», а потом легенда пошла гулять по миру. Хотя никаких исторических подтверждений она не имеет.

Где выпускалась первая газета, кто устроил «электрический бал» и чем расстроил дом Филатова актера Егора Бероева

Основная причина «таинственности» вокруг Покровского собора — отсутствие современных ему письменных источников, которые или вообще не существовали, или погибли. Виной тому и регулярные пожары, и сложные отношения царя Ивана с церковью (а летописание по большей части велось в монастырях), и опричнина, и последующие неурядицы Смутного времени.

Так или иначе, время не сохранило точных данных ни об истории строительства собора, ни о его создателях. Есть лишь косвенные упоминания в текстах, прямого отношения к собору не имеющих. Например, в «Сказании о перенесении чудотворного образа Николая чудотворца» (в составе третьей редакции «Жития святителя Ионы») или в тексте «Русского Летописца от начала Русской земли до восшествия на престол царя Алексея Михайловича». Памятники эти довольно поздние, написаны через много лет после строительства собора. В первом есть такая фраза: царь (Иван IV) после взятия города Казани

«вскоре поставиша церкви древяны, седмь престолов, иже быти окрест осмаго болшаго престола, церкви каменный, близ мосту Фроловских ворот надо рвом. И потом дарова ему бог дву мастеров руских, по реклу Постника и Барму, и быша премудрии и удобни таковому чюдному делу»

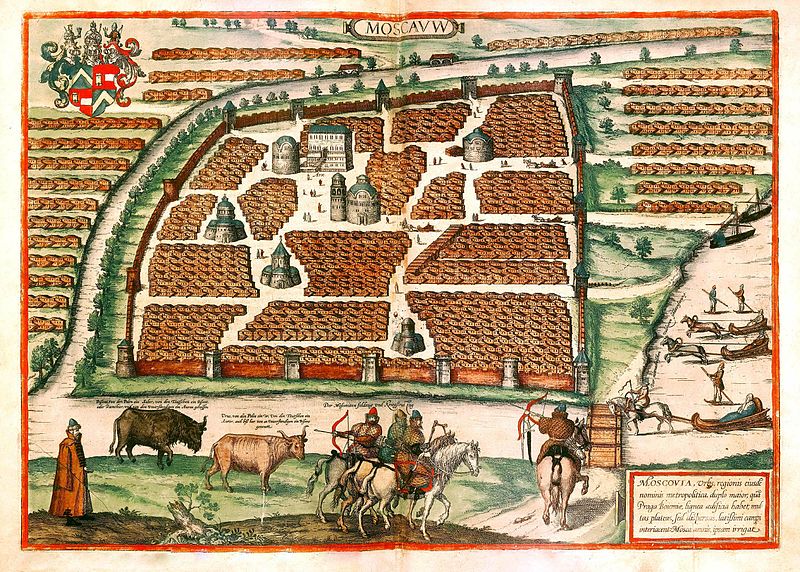

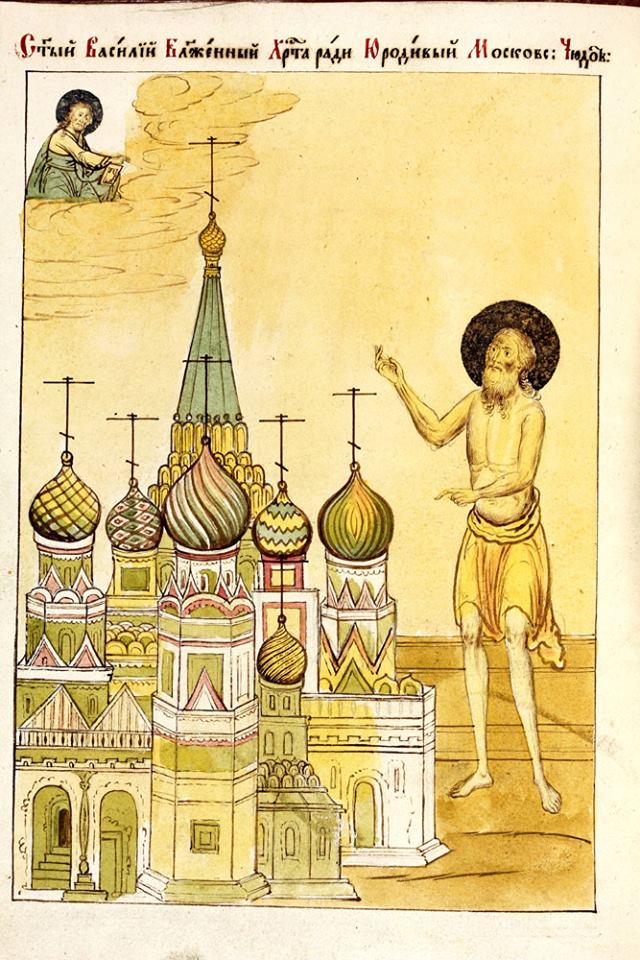

Собор Василия Блаженного из «Книги об избрании на царство царя и великого князя Михаила Фёдоровича», 1672–1673 годы

Идея о том, что церкви сначала были деревянными, а потом каменными, легла на душу многим исследователям, поскольку это давало возможность стилистически связать Покровский собор с традициями русского деревянного зодчества. Там действительно можно увидеть и «куст глав», и шатровую форму, и другие элементы. С другой стороны, технологический подход к возведению каменных и деревянных храмов был настолько различен, что трудно говорить о простом переносе каких-то привычных элементов деревянных храмов на каменные. Но автор явно использовал мотивы деревянного зодчества, таким образом переосмысливая традицию каменного строительства, что уже было ломкой стереотипов. К тому же из текста очевидно, что первоначально построенный храм был не частью нынешнего собора, а совершенно иным сооружением, которое было потом полностью разобрано.

Постник, Барма или заезжий гений

Скульптор Георгий Франгулян — о всемирной войне с памятниками, свалке искусства и предательстве коллег

В том же тексте впервые встречается упоминание мастеров Постника и Бармы. Казалось бы, вопрос с авторством решен, но не всё так однозначно. У исследователей вызвало удивление, что первый из зодчих (Постник) назван именем, второй (Барма) — «по реклу», то есть прозвищем. Значение и возможное происхождение прозвища Барма специалисты толкуют по-разному.

Оно может быть связано с названием части торжественного одеяния царей и высшего духовенства, спускавшегося от головного убора на плечи. Подобные бармы обычно были богато украшены, так что прозвище могло свидетельствовать о художественных способностях его обладателя. Другой вариант связан с устаревшей языковой характеристикой непонятной, невнятной речи. До наших дней сохранилось схожие слова «бормотать» или «обормот». Можно предположить, что у носителя прозвища были проблемы с дикцией или особенная манера говорить, скажем, какой-то диалект. В тексте «Русского Летописца» находим такое утверждение:

«Того же году (7068–1560) повелением царя и государя и великого князя Ивана, зачата делати церковь обетная еже обещался в взятие Казанское Троицу и Покров и семь приделов еже именуется на рву, а мастер был Барма с товарищи»

Репродукция эскиза декорации художника Федора Федоровского к опере композитора Михаила Глинки «Иван Сусанин»

Никакого Постника уже нет, только Барма. А еще до нас дошел подлинник царского указа от 15 декабря 1555 года, направленного в Новгород дьякам Федору Еремееву и Казарину Дубровскому, в котором государь повелевал

«псковскому диаку Шершню Билибину, да старостам псковским Богдану Ковырину, да Семену Мизинову, да с ними церковному и городовому мастеру Поснику Яковлеву да каменщиком псковским Ивашку Ширяю с товарыщы, к весне, в Казани новой город Казань камен делати, выбрати двесте человек псковских каменщиков, стенщиков да ломцов, сколько будет человек пригоже»

Здесь фигурирует мастер Постник Яковлев, но нет Бармы. А если допустить чередование в упоминаниях его имени и прозвища, то речь может идти об одном человеке — Постнике Яковлеве по прозвищу Барма. Есть здесь и четкое указание на псковское происхождение мастера и его работу в Казани.

Последнее документальное свидетельство относится к 1633 году. Это запись в рукописи Судебника 1550 года, гласящая, что документ хранился у «стряпчего и слуги московские службы Дружины Тарутьева сына Посникова, по реклу Бармы». Возможно, это еще одно подтверждение того, что Постник и Барма — имя и прозвище одного человека. После работы в Москве Постник Яковлев по прозвищу Барма был командирован в Казань, где возводил крепость и соборы. Точных данных нет, но по художественному почерку специалисты склонны считать его работами Благовещенский сбор и Спасскую церковь Казанского кремля и, возможно, Успенский и Никольский храмы в Свияжске — небольшой крепости, заложенной Иваном IV в качестве форпоста для взятия Казани.

Академик Дмитрий Швидковский — о реставрации в условиях коронавируса и помощи российских специалистов

До конца XIX столетия о создателях храма не было ничего известно, что лишь подкрепляло уже упомянутую легенду об их ослеплении Иваном Грозным. Первые данные о зодчем появились лишь в 1896 году, благодаря изысканиям священника Ивана Кузнецова, обнаружившего упомянутые летописные источники в закромах Румянцевского музея.

Его сведениями воспользовался известный историк и археолог И.Е. Забелин, правда, он считал, что Барма и Постник это разные люди. Без всякой критики эта версия и царила до недавнего времени, кочуя по туристическим буклетам и школьным учебникам. Сейчас большинство ученых относятся к ней скептически.

Во-первых, достоверность используемых письменных источников крайне сомнительна, а во-вторых, уж очень сильно выбивается Покровский собор из традиций новгородско-псковской архитектуры и других творений «церковного и городового мастера» Постника Яковлева. В последней посвященной собору значительной работе профессора А.Л. Баталова («Собор Покрова на Рву: история и иконография архитектуры») предпочтение отдается версии, что собор построил специально приглашенный зарубежный архитектор. Он вдохновлялся традициями русского зодчества (каменного и деревянного), переосмысливая их в духе европейского Ренессанса. Впрочем, крепких доказательств этого варианта тоже нет, так что вопрос авторства собора по сей день можно считать дискуссионным.

Изящный хаос

Из ранее недоступного посетители увидят коллекцию икон, полное собрание ювелирных произведений, восточное оружие

Считается, что по замыслу митрополита Макария Покровский собор и построенное в то же время Лобное место составляют единую библейскую композицию: храм символизировал Небесный Иерусалим, а Лобное место — Голгофу. Кстати, собор раньше иногда называли Иерусалимским, как и Фроловские ворота Кремля.

Покровский собор — это даже не один, а девять (первоначально) храмов, объединенных одной темой. Каждый из них символизирует конкретное событие казанской кампании и посвящен святому, в день почитания которого оно произошло.

В день поминовения Александра Свирского и Трех Патриархов Константинопольских (12 сентября по новому стилю) была одержана победа над войском царевича Епанчи, спешившего из Крыма на помощь татарам. В день Григория, просветителя Великой Армении (13 октября по новому стилю), была взорвана Арская башня. Ну а в день Киприана и Иустины (15 октября по новому стилю) начался последний штурм Казани. Еще три придела по аналогичным причинам посвящены Николаю Великорецкому, Варлааму Хутынскому и празднику Входа Господня в Иерусалим. Центральный же престол назван в честь Покрова Богородицы, ибо в ее день — 14 октября состоялся главный штурм Казани.

Зодчий возвел все церкви (или приделы) на едином белокаменном подклете, сохранив относительную независимость каждой — первоначально они даже имели разные входы. Отсюда эта удивительная форма: возвышающийся центральный шатер с луковичной главкой, четыре купола поменьше по сторонам света и еще четыре по диагонали. Мог получиться хаос, но благодаря изумительным пропорциям вышел настоящий шедевр. Изящный, легкий, в то же время замысловатый и сложный храм несет явные черты деревянного зодчества, перекликаясь с мотивами резных церквей русского севера. Для своего времени он был огромным (65 метров) и до 1600 года (когда был надстроена колокольня Ивана Великого) оставался самым высоким зданием Москвы.

Собор сделан из восьми разных видов кирпича, что позволило богато декорировать фасады, «стояки», барабаны и даже купола. Правда, первоначально купола не имели такой витиеватой формы, она появилась при царе Федоре Иоанновиче. Храм тогда был двуцветным, красно-белым — современная яркая окраска появилась позже, в конце XVII века (по другой версии, даже в XVIII-м, при Екатерине), когда храм ремонтировали после пожара. Тогда же галереи были покрыты и застеклены, появилось парадное крыльцо, а колокольню соединили с основным зданием.

Блаженный Василий

За долгие годы собор несколько раз достраивался, поэтому у него не изначальные девять, а одиннадцать куполов. Первая «модернизация» относится к 1588 году и связана с именем известного московского блаженного по имени Василий.

В 16 лет бывший подмастерьем у сапожника юноша обрел прозрение и дал обет юродства. Он отказался от всех материальных радостей жизни — постоянно соблюдал пост, отягощал себя веригами, ходил в лохмотьях и босиком, спал на паперти. Ему приписывают множество чудес: он видел будущее, обличал воров и казнокрадов, делился скудным подаянием со страждущими, исцелял тела и души людей.

Говорят, к нему прислушивался сам Иван Грозный. Известно, что после смерти Василия (в 1557 году — судя по всему, юродивому было уже за 90!) царь лично нес его гроб вместе с боярами, а отпевал юродивого сам митрополит Макарий. А потом на могиле Василия стали происходить чудеса.

В 1588 году Василий был причтен к лику святых, и тогда же его перезахоронили в Покровском соборе, для чего по приказу царя Федора Иоанновича был построен специальный придел. Это был единственный отапливаемый придел, поэтому в холодное время службы шли именно в нем. Возможно, поэтому и прижилось народное название храма — собор Василия Блаженного.

Источник: iz.ru