Петропа́вловский собо́р (официальное название — Собор во имя первоверховных апостолов Петра и Павла) — православный собор в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости, усыпальница русских императоров, памятник архитектуры петровского барокко [1] .

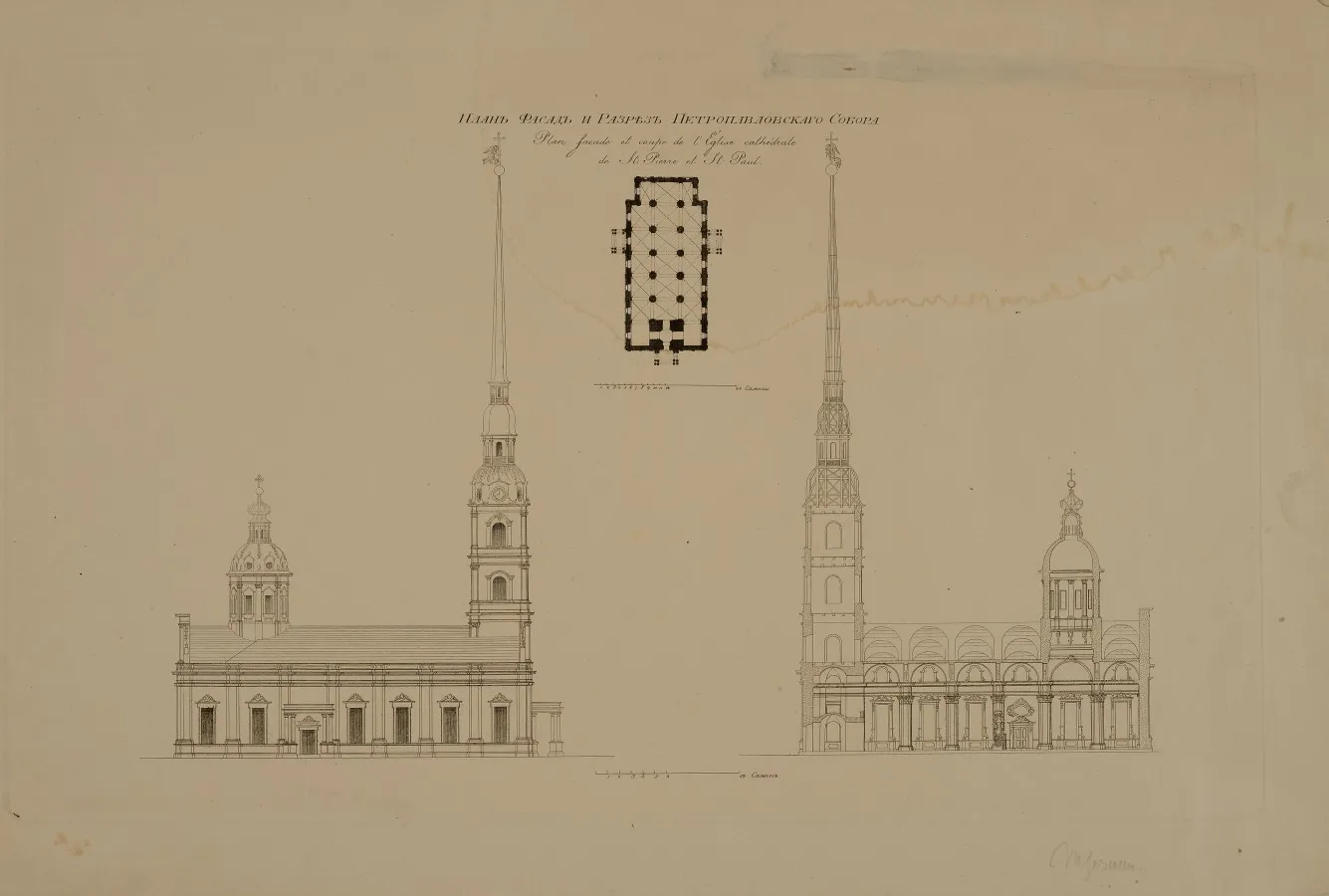

Автор проекта — архитектор Доминико Трезини из Швейцарии. Возведён в 1712—1733 годах. Усыпальница династии Романовых с 1725 года. С 1733 до 2012 года собор высотой 122,5 м был самым высоким зданием Санкт-Петербурга, а до 1952 года — самым высоким в России.

Источник: wiki2.org

Петропавловский собор

«Жемчужина» Петра I и визитка Северной столицы – Петропавловский собор СПб

Петропавловский собор в Санкт — Петербурге – грандиозен, как по замыслу и архитектуре, так и по истории воплощения. Он возведён в необычном для отечественного зодчества стиле с уникальной формой иконостаса и превосходит все другие соборные сооружения России по статусу, по мировой известности, по высоте шпиля, по архитектурным особенностям. Устроил его, в нём молился и покоится здесь — Великий Самодержец Петр I.

Петербург, Петропавловская крепость — главная цитадель России. Подробное путешествие, фильм

Стратегический и духовный форпост Балтики

Чтобы ощутить величие момента, окунёмся в гущу событий, берущих начало с 1703 года. Желая закрепить достигнутый успех шведкой военной компании (война длилась до 1721 года), царь принимает решение о возведении Петропавловской крепости на Заячьем острове, установив здесь надёжную защиту для вражеских поползновений на возврат территорий, над которыми был утерян контроль. В проекте крепости всё было новаторским и «доселе» неведомым миру. В первую очередь с материка к острову подводят уникальный по тем временам мост и строят водоканал для обеспечения военного контингента и строителей питьевой водой.

В это же время, приглашённые на государственном уровне знаменитые зодчие Франции и Италии, трудятся над проектом Петропавловского собора – культового комплекса, который по замыслу императора «прорубит окно в Европу» и послужит доказательством величия его Государства. Поэтому в расчёт принимают лишь передовые позиции, способные удивлять и поражать, демонстрировать мощь, военное и техническое развитие, разум и процветание.

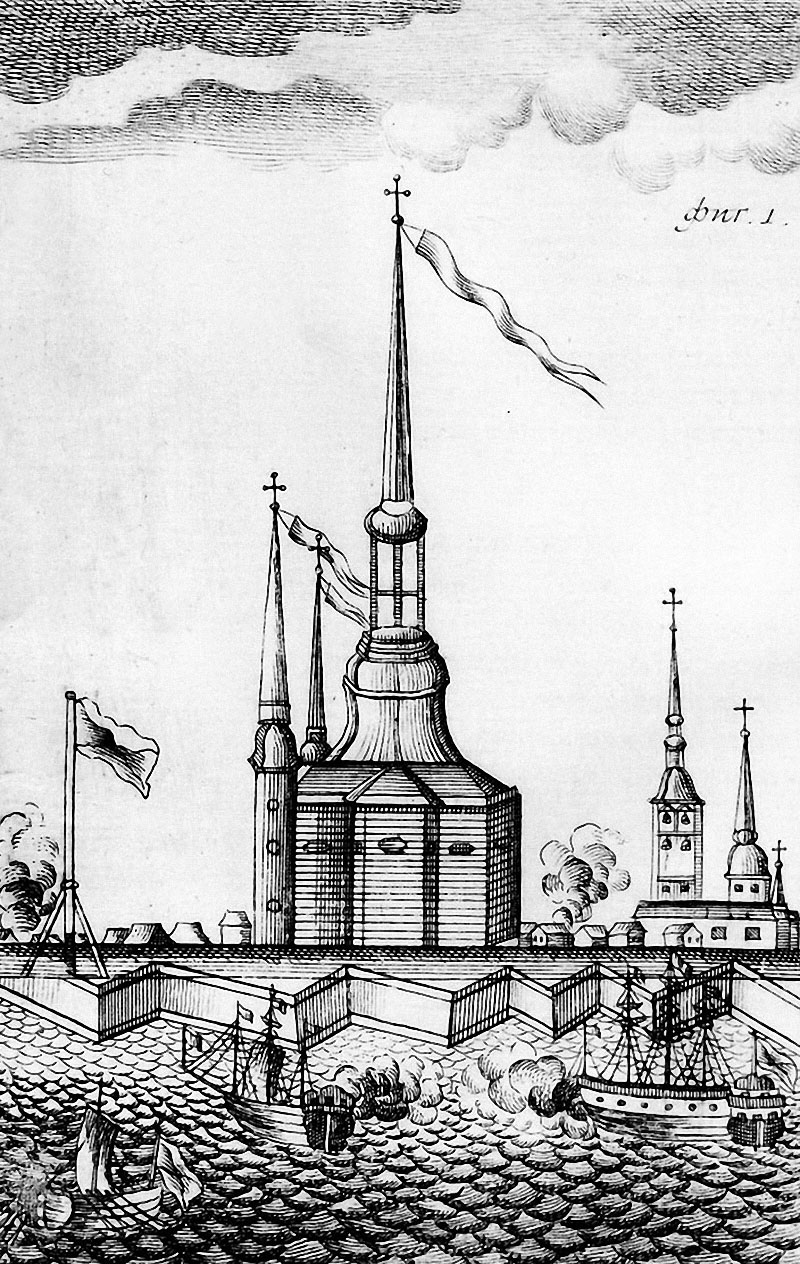

Уже в 1704 году была освещена предварительно построенная деревянная церковь. С высоты её колокольни постоянно вели воинский дозор, а по праздникам на площадке водружали воинские и отечественные знамёна. В мае 1712 года состоялась торжество, где властью царя Доменико Трезини было доверено заложить первый камень в фундамент Петропавловского собора. По задумке, его каменные стены начали воздвигать вокруг действующей деревянной церкви, которую позднее разобрали и перенесли на новое место.

Экскурсия по Петропавловскому собору

«Барокко Петра»

Строительство Петропавловского собора продолжалось 20 лет. Работы велись до 1732 года. Стиль его архитектуры, хоть и тяготел к итальянскому и французскому классицизму, но не имел чёткого направления и получил название – «жемчужина или барокко Петра». (Дословно «барокко» переводится, как «жемчужина, имеющая изъян»). От «барокко Нарышкина», в стиле которого застраивалась Москва и другие города России, близкого к византийскому направлению, он отличался новизной и экстравагантностью и отражал замечательный талант Доменико Трезини – первого архитектора Санкт — Петербурга и автора эскизов знаменитого Ангела на шпиле.

Новый подход к технологии возведения собора

Закладка Петропавловского собора началась с нарушения традиционной очерёдности возведения храмов. Первым делом было решено поднимать колокольню важную для города, как стратегический объект. Северная война была в разгаре и наличие высотной смотровой площадки с меткими лучниками для дозора за движением шведских судов по водам имела величайшее значение для безопасности нового Санкт — Петербурга.

Закладка здания собора тоже проводилась уникальным для того времени способом. Строители не стали вбивать в болотистый грунт сваи, выкапывали объёмные рвы, глубиной в 2 метра, в которых позднее устраивали прочный ленточный фундамент. Такой подход требовал больше усилий, но обещал превосходный результат крепости и длительности эксплуатации здания.

В духе нового времени

Строительство Петропавловской колокольни продолжалось 8 лет. Всё это время богослужения проводились в деревянной церкви. Неповторимость сооружения проявлялась не только в огромной высоте, но и в особом символизме, утверждающем царское могущество на Балтике, а, так же, в его форме с чертами, присущими европейским светским зданиям.

Выполненная в 3 яруса, она, как бы устремляется ввысь, врезаясь в небеса высоченным двадцати пяти метровым шпилем, сверкающим позолотой. А на вершине огромная фигура Ангела Хранителя высотой более 3-х метров, размахнула огромные, в 3, 8 метра шириной, крылья.

Путешествуя по Европе, царь был потрясён часами с курантами, увиденными им на стенах голландского костёла. Новаторский дух не позволил ему остаться безучастным. Не торгуясь, он заказал 3 экземпляра подобных механизмов. В 1720 году в уже Петербурге куранты стали отбивать время.

Удивительные часы с боем были доставлены Россию и водружены на колокольню, на которой ещё предстояло позолотить каркас шпиля 25 метровой высоты. Часы были очень важны для Петра. Он предавал им символическое значение, вывода страны из унизительного запустения к европейскому уровню.

Величественная торжественность и царственное своеобразие

Высота здания Петропавловского собора – 16 метров. Основание здания устроено в форме прямоугольника, толщина каменных стен намного тоньше, чем в других православных храмах страны. Отдельное внимание уделено высоким, заливающим помещение дневным светом, окнам и уникальным подсвечникам и светильникам, созданным Петром Зыбиным. Свод единого огромного купола поддерживают узкие, но мощные пилоны, выстроенные в ряд.

В антураже собора использовали самые новаторские идеи. В росписи стен применены не только сюжеты из библейской жизни, но и гармонично вплетены картинки героической истории царства.

Золоченый резной иконостас собора подчёркивает победу Петра в войне и выполнен в форме триумфальной арки. Он был преподнесён собору в качестве подарка от царской четы. Выполнять резьбу и устанавливать его доверили искусным резчикам мастерской Ивана Зарудного.

Составляли программу иконостаса – Петр I, совместно с архиепископом Феофаном Прокоповичем. В композиции присутствует 5 крупных киотов, на которых установлено 43 святые иконы, написанные мастерами А. Протопоповым и Ф. Поспеловым. Липовые и дубовые иконы писали в Москве по эскизам Петербургской рисовальной школы. Эскиз запрестольного витража «Воскресенье Христово» подготовил художник Н. Бруни.

Отметим! Убранство храма Петра и Павла в Петербурге – неповторимо. Сегодня каждому его элементу посвящены десятки научных трудов и исследовательских работ.

Кафедра для проповедей и памятник воинской доблести

Ранее в православных церквях проповеди не читались. В Петропавловском соборе, в царствование Петра, это правило было изменено. Для чего рядом с алтарём поставили кафедру. Симметрично к ней возвели помост, называемый царским местом, где император стоял на богослужениях, на фоне, выставленных на обозрение всем, трофейных знамён, ключей от отвоёванных у врага городов и других экспонатов, демонстрирующие воинское могущество и героизм отечества. Сегодня подлинные реликвии находятся в Эрмитаже, а в храме, представлены их копии.

Санкт-Петербургская епархия

С начала 1742 года главный собор Петербурга становится кафедральным. Независимо от того, что в XIX в. кафедра митрополита переносилась в Исаакиевский собор, статуса Кафедрального Петропавловский лишён не был.

Усыпальница для императорского рода Романовых

Рядом со зданием храма проект Петропавловского собора предусматривал строительство Великокняжеской усыпальницы – место захоронения особ императорского дома. В настоящее время она насчитывает 54 захоронения. Оба здания между собой объединила галерея, освещённая высокими окнами и множеством светильников.

В последние годы прошлого века здесь были захоронены: правнук царя Александра II – великий князь Владимир Кириллович (1992); перенесён с Кобурского кладбища прах его отца и матери (1995).

Влияние исторических перемен и веяния времён

С течением времени молнии разрушали величественные шпили, грунтовые воды подтачивали основания колон, к Петропавловскому собору пристраивались нужные для хозяйствования помещения. Реставрации оставили свой след на шпиле и на фигуре Ангела. Благодаря сменам политической власти и войнам изменилось само назначение Петропавловской крепости, превратившейся из грозного и воинственного форпоста, заставляющего трепетать государевых недоброжелателей, в культурный центр и духовное сердце города Санкт — Петербурга.

Петропавловская крепость и собор, как и город, пережили разные времена. Какое-то время она была зловещей тюрьмой, позднее – музеем революции, складом.

К счастью, сегодня – это замечательный храмовый комплекс, отлично отреставрирован. Он гостеприимен и прекрасен в своей красе и служит людям во имя первых и верховных апостолов Петра и Павла и великого Государства Российского.

Театр — детям! Спектакли до 400 рублей

Halloween: топ событий к празднику

Новый Год на Дворцовой и Невском

Театр имени Комиссаржевской: классика и нежность

Ночь пожирателей рекламы

ТОП-5 забавных фактов о театре

Подберем мероприятие для вас

Эстрада — поп, Концерт

- 29 октября 19:00

- Ледовый дворец

- Билеты от 2500 ₽ Е

Рок музыка, Концерт, Концерт в клубе

- 11 ноября 20:00

- Клуб-фестиваль «Морзе»

- Билеты от 1500 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, От 7 до 11 лет

- 15 июля 15:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, От 7 до 11 лет

- 03 мая 15:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1300 ₽ Е

Детям, Активный отдых, 12+, Каникулы, для семейного просмотра

- 04 ноября 19:00

- Пеш.экск. пл. Искусств

- Билеты от 1000 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, От 7 до 11 лет

- 28 мая 15:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, Развлечение, Новый год, От 7 до 11 лет, Премьера, Образование, Каникулы

- 01 мая 11:00

- Пеш.экск. пл. Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, До 6 лет, Каникулы

- 09 апреля 11:30

- Пеш.экск. Империя

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, От 7 до 11 лет

- 06 ноября 15:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1300 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, Образование

- 11 февраля 14:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых

- 15 апреля 17:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых

- 04 декабря 11:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, 12+

- 30 июня 17:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1300 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, От 7 до 11 лет

- 03 декабря 15:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, От 7 до 11 лет

- 29 декабря 15:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1300 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, От 7 до 11 лет

- 01 августа 15:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1300 ₽ Е

Детям, Активный отдых, 12+, Каникулы, для семейного просмотра

- 03 декабря 19:00

- Пеш.экск. пл. Искусств

- Билеты от 1000 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых

- 18 марта 13:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Активный отдых, 12+, Каникулы, для семейного просмотра

- 18 августа 13:00

- Пеш.экск. пл. Искусств

- Билеты от 1000 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, Образование

- 11 декабря 15:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, До 6 лет, Каникулы

- 25 февраля 11:30

- Пеш.экск. Империя

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, Развлечение, Новый год, От 7 до 11 лет, Премьера, Образование, Каникулы

- 04 января 11:00

- Пеш.экск. пл. Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых, До 6 лет, Каникулы

- 26 марта 11:30

- Пеш.экск. Империя

- Билеты от 1200 ₽ Е

Экскурсия, Активный отдых

- 11 декабря 19:00

- Пеш.экск. пл. Искусств

- Билеты от 1300 ₽ Е

Детям, Экскурсия, Активный отдых

- 23 июня 12:00

- Автоб.экск. пл.Искусств

- Билеты от 1200 ₽ Е

Петропавловский собор

«Жемчужина» Петра I и визитка Северной столицы – Петропавловский собор СПб

Петропавловский собор в Санкт — Петербурге – грандиозен, как по замыслу и архитектуре, так и по истории воплощения. Он возведён в необычном для отечественного зодчества стиле с уникальной формой иконостаса и превосходит все другие соборные сооружения России по статусу, по мировой известности, по высоте шпиля, по архитектурным особенностям. Устроил его, в нём молился и покоится здесь — Великий Самодержец Петр I.

Стратегический и духовный форпост Балтики

Чтобы ощутить величие момента, окунёмся в гущу событий, берущих начало с 1703 года. Желая закрепить достигнутый успех шведкой военной компании (война длилась до 1721 года), царь принимает решение о возведении Петропавловской крепости на Заячьем острове, установив здесь надёжную защиту для вражеских поползновений на возврат территорий, над которыми был утерян контроль. В проекте крепости всё было новаторским и «доселе» неведомым миру. В первую очередь с материка к острову подводят уникальный по тем временам мост и строят водоканал для обеспечения военного контингента и строителей питьевой водой.

В это же время, приглашённые на государственном уровне знаменитые зодчие Франции и Италии, трудятся над проектом Петропавловского собора – культового комплекса, который по замыслу императора «прорубит окно в Европу» и послужит доказательством величия его Государства. Поэтому в расчёт принимают лишь передовые позиции, способные удивлять и поражать, демонстрировать мощь, военное и техническое развитие, разум и процветание.

Уже в 1704 году была освещена предварительно построенная деревянная церковь. С высоты её колокольни постоянно вели воинский дозор, а по праздникам на площадке водружали воинские и отечественные знамёна. В мае 1712 года состоялась торжество, где властью царя Доменико Трезини было доверено заложить первый камень в фундамент Петропавловского собора. По задумке, его каменные стены начали воздвигать вокруг действующей деревянной церкви, которую позднее разобрали и перенесли на новое место.

«Барокко Петра»

Строительство Петропавловского собора продолжалось 20 лет. Работы велись до 1732 года. Стиль его архитектуры, хоть и тяготел к итальянскому и французскому классицизму, но не имел чёткого направления и получил название – «жемчужина или барокко Петра». (Дословно «барокко» переводится, как «жемчужина, имеющая изъян»). От «барокко Нарышкина», в стиле которого застраивалась Москва и другие города России, близкого к византийскому направлению, он отличался новизной и экстравагантностью и отражал замечательный талант Доменико Трезини – первого архитектора Санкт — Петербурга и автора эскизов знаменитого Ангела на шпиле.

Новый подход к технологии возведения собора

Закладка Петропавловского собора началась с нарушения традиционной очерёдности возведения храмов. Первым делом было решено поднимать колокольню важную для города, как стратегический объект. Северная война была в разгаре и наличие высотной смотровой площадки с меткими лучниками для дозора за движением шведских судов по водам имела величайшее значение для безопасности нового Санкт — Петербурга.

Закладка здания собора тоже проводилась уникальным для того времени способом. Строители не стали вбивать в болотистый грунт сваи, выкапывали объёмные рвы, глубиной в 2 метра, в которых позднее устраивали прочный ленточный фундамент. Такой подход требовал больше усилий, но обещал превосходный результат крепости и длительности эксплуатации здания.

В духе нового времени

Строительство Петропавловской колокольни продолжалось 8 лет. Всё это время богослужения проводились в деревянной церкви. Неповторимость сооружения проявлялась не только в огромной высоте, но и в особом символизме, утверждающем царское могущество на Балтике, а, так же, в его форме с чертами, присущими европейским светским зданиям.

Выполненная в 3 яруса, она, как бы устремляется ввысь, врезаясь в небеса высоченным двадцати пяти метровым шпилем, сверкающим позолотой. А на вершине огромная фигура Ангела Хранителя высотой более 3-х метров, размахнула огромные, в 3, 8 метра шириной, крылья.

Путешествуя по Европе, царь был потрясён часами с курантами, увиденными им на стенах голландского костёла. Новаторский дух не позволил ему остаться безучастным. Не торгуясь, он заказал 3 экземпляра подобных механизмов. В 1720 году в уже Петербурге куранты стали отбивать время.

Удивительные часы с боем были доставлены Россию и водружены на колокольню, на которой ещё предстояло позолотить каркас шпиля 25 метровой высоты. Часы были очень важны для Петра. Он предавал им символическое значение, вывода страны из унизительного запустения к европейскому уровню.

Величественная торжественность и царственное своеобразие

Высота здания Петропавловского собора – 16 метров. Основание здания устроено в форме прямоугольника, толщина каменных стен намного тоньше, чем в других православных храмах страны. Отдельное внимание уделено высоким, заливающим помещение дневным светом, окнам и уникальным подсвечникам и светильникам, созданным Петром Зыбиным. Свод единого огромного купола поддерживают узкие, но мощные пилоны, выстроенные в ряд.

В антураже собора использовали самые новаторские идеи. В росписи стен применены не только сюжеты из библейской жизни, но и гармонично вплетены картинки героической истории царства.

Золоченый резной иконостас собора подчёркивает победу Петра в войне и выполнен в форме триумфальной арки. Он был преподнесён собору в качестве подарка от царской четы. Выполнять резьбу и устанавливать его доверили искусным резчикам мастерской Ивана Зарудного.

Составляли программу иконостаса – Петр I, совместно с архиепископом Феофаном Прокоповичем. В композиции присутствует 5 крупных киотов, на которых установлено 43 святые иконы, написанные мастерами А. Протопоповым и Ф. Поспеловым. Липовые и дубовые иконы писали в Москве по эскизам Петербургской рисовальной школы. Эскиз запрестольного витража «Воскресенье Христово» подготовил художник Н. Бруни.

Отметим! Убранство храма Петра и Павла в Петербурге – неповторимо. Сегодня каждому его элементу посвящены десятки научных трудов и исследовательских работ.

Кафедра для проповедей и памятник воинской доблести

Ранее в православных церквях проповеди не читались. В Петропавловском соборе, в царствование Петра, это правило было изменено. Для чего рядом с алтарём поставили кафедру. Симметрично к ней возвели помост, называемый царским местом, где император стоял на богослужениях, на фоне, выставленных на обозрение всем, трофейных знамён, ключей от отвоёванных у врага городов и других экспонатов, демонстрирующие воинское могущество и героизм отечества. Сегодня подлинные реликвии находятся в Эрмитаже, а в храме, представлены их копии.

Санкт-Петербургская епархия

С начала 1742 года главный собор Петербурга становится кафедральным. Независимо от того, что в XIX в. кафедра митрополита переносилась в Исаакиевский собор, статуса Кафедрального Петропавловский лишён не был.

Усыпальница для императорского рода Романовых

Рядом со зданием храма проект Петропавловского собора предусматривал строительство Великокняжеской усыпальницы – место захоронения особ императорского дома. В настоящее время она насчитывает 54 захоронения. Оба здания между собой объединила галерея, освещённая высокими окнами и множеством светильников.

В последние годы прошлого века здесь были захоронены: правнук царя Александра II – великий князь Владимир Кириллович (1992); перенесён с Кобурского кладбища прах его отца и матери (1995).

Влияние исторических перемен и веяния времён

С течением времени молнии разрушали величественные шпили, грунтовые воды подтачивали основания колон, к Петропавловскому собору пристраивались нужные для хозяйствования помещения. Реставрации оставили свой след на шпиле и на фигуре Ангела. Благодаря сменам политической власти и войнам изменилось само назначение Петропавловской крепости, превратившейся из грозного и воинственного форпоста, заставляющего трепетать государевых недоброжелателей, в культурный центр и духовное сердце города Санкт — Петербурга.

Петропавловская крепость и собор, как и город, пережили разные времена. Какое-то время она была зловещей тюрьмой, позднее – музеем революции, складом.

К счастью, сегодня – это замечательный храмовый комплекс, отлично отреставрирован. Он гостеприимен и прекрасен в своей красе и служит людям во имя первых и верховных апостолов Петра и Павла и великого Государства Российского.

Источник: biletsofit.ru

Петропавловский собор

История Петропавловского собора неразрывно связана с возникновением на Заячьем острове Петропавловской крепости. Поскольку Петропавловская крепость была самой первой обжитой территорией Санкт-Петербурга, то вполне естественно, что первая городская церковь появилась именно здесь. В День Святых Петра и Павла 29 июня, в 1703 году, по велению Петра Первого произошла закладка церкви с именем этих святых.

Первая церковь, сооруженная менее чем за год, была деревянной. А через восемь лет, когда миновала угроза нападений извне, когда уже вовсю шло строительство первого российского города по европейским стандартам, над деревянной церковью начал возводиться храм из камня. Это произошло в 1712 год, когда Петербург был провозглашен официальной столицей страны. Поэтому собор, возводимый архитектором Д.Трезини, создавался уже в качестве главного храма всей империи.

Архитектурно соборное сооружение создавалось в стихийно возникшем в первых десятилетиях 18 столетия стиле «петровское барокко», основанном на смеси европейских барокко и классицизма, адаптировавшихся на русской почве. До Петра подобных православных храмов на Руси не возводилось, поэтому собор является не просто ярким памятником исторической эпохи Петра Первого, но и символичным сооружением новой европейскоподобной столицы.

Колокольня Петропавловского собора

Очень важную роль Петр отводил строительству высокой многоярусной колокольни, которая должна была нести большую символическую нагрузку столичного Петербурга. Поэтому с ее возведения и началось сооружение собора. Более чем 100-метровая колокольня, как и было задумано, была выше знаменитой московской колокольни Ивана Великого, а на деревянном колокольном шпиле был помещен ангел-флюгер, держащий крест. Колокольня была оснащена часами-курантами и карильоном, привезенными Петром из Амстердама, где он купил их за очень большие деньги.

Колокольня Петропавловского собора

Петропавловский собор строился очень длительное время, и Петр не дожил до окончания строительных работ, которые пришлись на период царствования Анны Иоанновны (1733г). Вскоре пожаром, произошедшим от молнии в 1756 году, был уничтожен и шпиль с ангелом, и петровские куранты, и большая часть колокольни. К концу 18 века шпиль и ангел были восстановлены в первоначальном варианте.

В 1856 году, при Александре Втором, колокольня была увенчана новым металлическим шпилем в форме восьмигранной пирамиды, внутри которой проходит винтовая лестница (инженерное решение Д.Журавского). Сверху шпиля, покрытого медными с позолотой листами, появился новый ангел при новом кресте. Результатом этих усовершенствований стало увеличение высоты колокольни, которая выросла почти до 123 метров, став самым высоким сооружением не только Петербурга, но и России. Колокольня приобрела сегодняшние внешние очертания.

Верхние ярусы Колокольни

Многоярусная колокольня, расположенная поверх западного фасада собора, является его доминирующей частью. Она состоит из двух широких нижних ярусов, от которых к верху стремится третий, заканчивающийся золоченой крышей и круглыми окошками в белорамном обрамлении. Далее колокольня продолжается барабаном с восьмью гранями и вертикальными прорезями.

Нижние ярусы Петропавловской колокольни

Над барабаном размещается золотая корона с утонченной золотой башней, от которой начинается сорокаметровый шпиль. А вот уже на нем находится более чем шестиметровое сооружение креста с ангелом, или ангела с крестом — как кто воспринимает эту 250-килограммовую композицию. Колокольня оснащена 103-мя колоколами. Из первоначальных сохранился тридцать один колокол.

Ангел с крестом на колокольне

По внутренней лестнице колокольни Петропавловского собора за дополнительную плату можно подняться наверх. Это любопытное и весьма полезное в информационном плане мероприятие. Правда, надо иметь в виду, что нужно будет совершить подъем практически на 16-й этаж без лифта и еще заплатить за это деньги!

На первом ярусе (высота — 16 метров) интересно ознакомиться с музейной экспозицией по истории колокольни и собора. На втором ярусе (высота 24 метра) – увидеть уникальный музыкальный инструмент с клавишами и 51 колоколом – карильон. Музыкальный диапазон этого старинного инструмента – 4 октавы.

Летом, находясь на территории Петропавловской крепости, можно попасть на концерт или фестиваль карильонной музыки, а это удивительнейшее событие. Третий ярус (высота 42 метра) оснащен смотровой площадкой, откуда прекрасно просматривается весь город. Правда, туда лучше подниматься в первой половине дня.

Карильон Петропавловского собора

Колокольня Петропавловского собора – это и символ Петербурга, и его главный ориентир, и самая узнаваемая «визитная карточка» города. И не только города – ведь изображение собора присутствует на 50-рублевых купюрах, с которыми мы ежедневно соприкасаемся.

Часы-куранты

При создании города, подобного европейскому, Петр Первый вводил много заимствований, которые до того в российских городах не применялись. Так, например, традиция устанавливать часы-куранты на башнях всех развитых городов была привнесена в нашу жизнь также Петром. Уже на первой деревянной колокольне в 1704 году были установлены механические часы – впервые в Петербурге. Те, самые первые башенные часы, были изготовлены русским умельцем Никифором Архиповым.

А вот уже на каменной колокольне установили огромные голландские куранты, которые в то время были одним из чудес нового города. И сегодня Петропавловские куранты являются старейшими наружными городскими часами. К сожалению, часы, приобретенные самим Петром, сгорели при пожаре 1856 года.

Голландскому часовых дел мастеру О.Красе были заказаны новые куранты, которые опять-таки обошлись очень и очень не дешево. Зато новые часы, в отличие от петровских, имели минутные стрелки, маятники и различные музыкальные устройства. Благодаря этим усовершенствованиям Петропавловские куранты исполняли российский гимн.

Часы-куранты

Часовой механизм Петропавловского собора за историю своего существования с конца 18 века и до наших дней останавливался всего два раза, и оба раза это происходило не по причине неисправности. Часы останавливали в годы революции-Гражданской войны и в период Великой Отечественной войны. Причем в период революционного поворота общества к светлому будущему, часы подверглись расстрелу за исполнение ненавистного большевиками гимна – на часах сохранились пулевые отметины.

Куранты Петропавловского собора изнутри

Тем не менее, этот гимн (Боже, царя храни…) можно услышать и сегодня, он исполняется в 12.00 и в 18.00. А каждые 15 минут слышен перезвон из четырех музыкальных фраз.

Здание Петропавловского Собора

Соборное сооружение внешне более сравнимо с обычным среднеевропейским строением, чем с русским православным храмом. Выполнено оно в форме прямоугольника 30х60 со скромным и довольно строгим оформлением (уплощенные колонные пилястры и лица херувимов в оконном декоре).

Декор окошек Петропавловского собора

Западный фасад является основанием колокольного сооружения, а восточный украшен фреской с сюжетом Предстояния апостолов перед Христом (худ.П.Титов). Внутреннее пространство перед алтарем — снаружи выделено куполом, установленном на барабанной основе.

Купол Петропавловского собора (слева от колокольни)

Внутренний интерьер храма, как и его внешний силуэт, абсолютно не соответствовал принятым в те времена российским стандартам. Надо учитывать, что сооружение собора шло в победоносный для России период Северной войны, в период переустройства страны и возвышения роли императора-реформатора. Все эти факторы отразились в парадности и торжественности отделки собора, территория которого была поделена пилонами на три части.

Интерьер Петропавловского собора

Интерьеры отделаны мрамором, яшмой и родонитом. Росписи и лепка выполнялись известными художниками. Освещался храм хрустальными бронзово-позолоченными люстрами. От пяти люстровых светильников 18 века сохранился только один, который находится сегодня перед алтарем.

Памятником и произведением искусства русской резьбы по дереву бароккского стиля является удивительный 20-метровый храмовый иконостас, который был создан умельцами в Оружейной палате по рисункам Д.Трезини. На примере этого иконостаса отчетливо видно как светскость начала вторгаться в церковное искусство – именно этим выразительно выделяется петровское время.

Иконостас собора

Царские врата, расположенные по центру иконостаса, похожи на триумфальное сооружение. Они увенчаны скрещенными ключами – это как бы и ключи от рая Св.Петра и, в то же время, герб новой столицы. Иконостас собора отличается отсутствием горизонтальности иконных рядов и наличием не характерных для русских храмов скульптур.

Скульптурная группа — фрагмент Иконостаса (Царские врата)

Имеющиеся иконы отражают важные в историческом плане события, объединенные идеей победы российской государственности и единения церковной и светской власти.

Царские врата иконостаса

Значительное место в иконостасе отведено ветхозаветным персонажам. Самого Петра часто сравнивали с Самсоном, который руками задушил льва. А поскольку лев был символом герба Швеции, то Петр, победивший ее, естественно отождествлялся с Самсоном. Очень непривычны и образы Христа и Богоматери на престолах, которые находятся по обе стороны от Царских врат.

Оба они одеты в царские земные одеяния времен Алексея Михайловича. А младенец, чей лик очень напоминает Петра, держит в руке державу. Чем не единение власти земной и небесной.

Богоматерь иконостаса (фрагмент)

Среди икон иконостаса можно увидеть и изображение петербургского хранителя Александра Невского, и причисленных к рангу святых из династии Рюриковых князей Владимира, Ольгу и Бориса с Глебом. В предалтарном пространстве расположена трибуна для читающего проповедь священника и императорское место с атрибутикой монаршей власти.

Кафедра проповедника

Петропавловский собор выполнял функцию Кафедрального до 1858 года, затем эта роль перешла к Исаакиевскому собору. Статус же Петропавловского храма свелся только к роли царской усыпальницы, хотя ею он был с начала своего существования. В этом храме никогда не проводились никакие церковные обряды, кроме отпевания и панихид. А отпевали здесь только членов Дома Романовых.

С начала 90-х годов прошлого века в храме проводятся панихиды по представителям императорской семьи. В начале нынешнего века в соборе возобновились службы.

Некрополь Петропавловского собора

Основываясь на божьем происхождении монаршей власти, все члены правящих российских династий издавна хоронились в соборах. До Петра Первого основным храмовым местом захоронений русских князей и первых царей был некрополь Архангельского храма Московского Кремля. От захоронения Петра и вплоть до кончины Александра Третьего царская усыпальница была в некрополе собора Петра и Павла Петропавловской крепости.

Императорская усыпальница

Считается, что некрополь Петропавловского храма ведет свою историю от Петра Первого, но это не так. Уже при Петре здесь появились захоронения его рано умерших детей. Царевича Алексея и его жену также захоронили в соборе (под колокольней). С 1831 года здесь начали хоронить и других близких императорских некоронованных родственников.

Сам Петр умер внезапно в январе 1825 года, когда еще шло строительство собора. Поэтому в строящемся храме установили деревянную часовню, куда и был помещен гроб с телом почившего реформатора. Через два года к нему присоединился гроб Екатерины Первой. Лишь после достройки собора, останки Петра и Екатерины наконец-то предали земле. После этого собор считается официальной Усыпальницей российских императоров.

Саркофаг Петра Первого

В течение 1865 года разностильные надгробья некрополя были заменены на стандартные беломраморные, верх поверхности которых был оформлен бронзовыми позолоченными крестами. Но к концу 19 века универсальность захоронений была нарушена — Александр Третий заказал специальные саркофаги своим родителям (Александру Второму с Марией Александровной) – зеленая яшма для плиты отца, а розовый орлец для плиты матери.

Саркофаги родителей Александра Третьего

17 июля 1998 года в Екатерининском приделе собора проводится захоронение останков семьи Николая Второго, найденных под Свердловском (Екатеринбургом). А в сентябре 2006 года в храме совершается перезахоронение матери Николая Второго — Марии Федоровны, прах которой перевезли сюда из Дании, где она умерла в 1928 году, пережив сына на 10 лет. Здесь, в Петропавловском соборном некрополе Мария Федоровна обрела вечный покой по соседству с мужем Александром Третьим.

Великокняжеская усыпальница

К концу 19 столетия храмовая территория заполнилась уже 46-ю надгробьями, поэтому вблизи от собора начинается возведение Великокняжеской Усыпальницы, соединенной с храмом галереей с Царским подъездом. Строилась она с 1896 года для отдельного захоронения княжеских представителей императорской фамилии. После ее постройки (1908 г.), сам соборный некрополь оставили только для императоров и их жен, а все некоронованные члены царской фамилии должны были покоиться здесь — в Великокняжеской Усыпальнице, освященной как Храм Св.Александра Невского.

Великокняжеская усыпальница Петропавловского собора

Хотя Усыпальница является архитектурным строением конца 19- начала 20 столетий, ее фасадное оформление сочетается с оформлением собора, и они смотрятся гармонично как единое целое. Внутреннее оформление Усыпальницы было довольно богато. Здесь можно видеть и сердобольский гранит, и белый итальянский мрамор, темные лабрадорские колонны. А вот беломраморный иконостас вместе с бронзовыми царскими вратами был утрачен вскоре после революционных событий 1917 года.

Усыпальницу окружили чугунной решеткой, рисунок которой повторял рисунок решетки Летнего сада. Это было личное пожелание Александра Третьего.

Ограда у входа в Великокняжескую усыпальницу

Если в храме места захоронений готовились только после кончины представителя царской династии, то в Усыпальнице изначально было подготовлено 60 погребальных камер. Первое захоронение здесь состоялось уже через 4 дня после освящения Усыпальницы – это были похороны великого князя Алексея Александровича. А всего до 1915 года здесь нашли последнее пристанище 13 великокняжеских Романовых. Причем 8 из них – это перенесенные захоронения из собора.

После свержения монархии, с 1918 года и собор, и Усыпальница стали собственностью Музея революции. Здесь проводились экскурсии, и с 1919 года церковные службы прекратились. В 50-х годах Музей революции передал эти историко-архитектурные сооружения Историческому музею, и только тогда начались первые реставрационные работы, которые продолжаются до сегодняшних дней.

В 90-е годы 20 столетия захоронения представителей романовской династии возобновились. Здесь нашел вечный покой князь Владимир Кириллович — правнук Александра Второго (1992 г.), а позднее сюда же были перезахоронены останки его родителей (1995г).

И Собор Петра и Павла и его великолепная Колокольня очень интересны для туристических посещений. Однако, нужно помнить, что вход в них платный, а по средам — выходной. В другие же дни собор работает с 10.00 до 18.00.

Источник: russo-travel.ru

Петропавловский собор

Один из символов Санкт-Петербурга –Петропавловский собор, «видевший» всех российских императоров от Петра Великого до Николая Второго,самый старый храм из сохранившихся в северной столице. Он сразу задумывался не только как культовое сооружение, но и наблюдательный пункт, память славным победам русского воинства,усыпальница императоров и членов их семьи.

Факты о Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге короткой строкой:

- Длина главного здания: 61 м.

- Ширина: 27,5 м.

- Высота стен: 15 м.

- Высота иконостаса: 20 м.

- Размеры ангела (четвертого по счету): крест – 6,5 м, высота фигуры – 3,2 м, размах крыльев – 3,8 м.

- Высота купола с крестом: 72 м.

- Первоначальная высота колокольни со шпилем: 106 м.

- Наивысшая точка собора после реконструкции 1858 года: 122,5 м.

- Период строительства: 21 год.

Петропавловский собор оставался высочайшим зданием Санкт-Петербурга до введения в эксплуатацию башни «Лидер» в 2013 году.

История Петропавловского собора

Крепость, заложенная на берегу Невы близ ее устья 16 мая 1703 года*, форпост на только что отвоеванных землях, знаменовала основание новой столицы, абез храма на Руси городов не строили.

Закладка

Начало возведения церкви в самом центре укреплений приурочили к именинам государя 29 июня 1703 года, в день первоверховных апостолов Петра и Павла. От нее официальное названиеполучила и крепость – Петропавловская.

*Даты в статье приведены по Юлианскому календарю. В XVIII веке он отставал от Грегорианского на 11 дней.

Первый храм был деревянным, построенным в русских традициях, но уже имевшим высокую башню вместо куполов.Она служила наблюдательным пунктом: война со шведами была в разгаре. Появление вражеской эскадры ждали в любой момент. Освящение церкви состоялось 1 апреля 1704 года.

Новый, каменный собор потребовался, когда Санкт-Петербург уже стал полноправной столицей государства, а угроза нападения шведов непосредственно на город ослабла. Он символизировал мощь и силу российского государства, осваивающего новые земли и одерживающего победы в Северной войне.

Закладка каменного собора состоялась в день рождения Петра I 30 мая 1712 года. Царь повелел начать стройку с колокольни, он же стал и автором эскиза всего храма. По задумке высота нового шпиля должна была превышать звонницу Ивана Великого в Кремле (81 м) и Меншикову башню (церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах в Москве – 84 м).

Государь сразу предполагал использовать колокольню как наблюдательную площадку и место приема иностранных гостей, чтобы с высоты удивлять их развитием новой столицы, фортами Кронштадта и новым парком с дворцами Петергофа.

Особенности строительства

Главным архитектором Петропавловского собора стал Доменико Трезини, уже с 1703 года пребывавший в Санкт-Петербурге. За период жизни в новой столице под руководством мастера было построено около 40 объектов. Из них до наших дней сохранились не более десяти. Почти все они претерпели значительные изменения и далеки от первоначального вида.

Колокольню достроили только к 1724 году: установили куранты и корильон (голландский музыкальный инструмент из колоколов), деревянный шпиль покрыли золоченой медью, а обычный крест заменили на флюгер в виде ангела, держащегося за главную ось. Здание собора при жизни Петра Великого едва успели подвести под крышу.

Интересно: первоначальную церковь, вокруг которой велось строительство, разобрали только перед возведением кровли и поставили на Васильевском острове, освятив ее в честь апостола Матфея.

Освящение иконостаса состоялось в 1731 году при императрице Анне Иоанновне. Годом постройки Петропавловского собора считается 1733, когда в престольный праздник храм был освящен целиком. Архитектор Трезини скончался спустя 7 месяцев после окончания строительства.

Назло всем стихиям

В конце апреля 1756 года в шпиль Петропавловского собора ударила молния. Металлическая обшивка не спасла от пожара. Конструкции развалились и рухнули на крышу храма и входной портик. В пожаре расплавилась часть колоколов курантов и корильона. Иконостас удалось вынести наружу благодаря быстрой разборке силами солдат голицынского полка, квартировавшего в крепости.

При императрице Елизавете удалось только возвратить иконостас на прежнее место и восстановить кровлю. Сложную конструкцию «с переломами» упростили до обычной двускатной.

Перестройка колокольни пришлась на царствование Екатерины II и длилась почти 20 лет. В результате укрепили фундамент звонницы, увеличили ее каменную часть, установили новые куранты работы мастера Оорта Краса, заменили портик на западной стене и пристроили к южной. Абсолютно новой деталью собора стал придел во имя святой Екатерины.

Длина нового шпиля выросла сначала до 112, затем до 117 м. Каркас при этом остался деревянным. Екатерина повелела установить и громоотвод во избежание новой катастрофы. Фигуру ангела возродили по чертежам Трезини.

К сожалению, практически сразу после установки ангел оказался сломан ураганом 1778 года. Архитектор Антонио Ринальди принципиально изменил конструкцию. Во-первых, он исключил функцию флюгера. Во-вторых, совместил центры тяжести скульптуры и креста. Ангел как будто обнимает основание креста одной рукой.

Движение механизма стало направлено на снижение парусности.

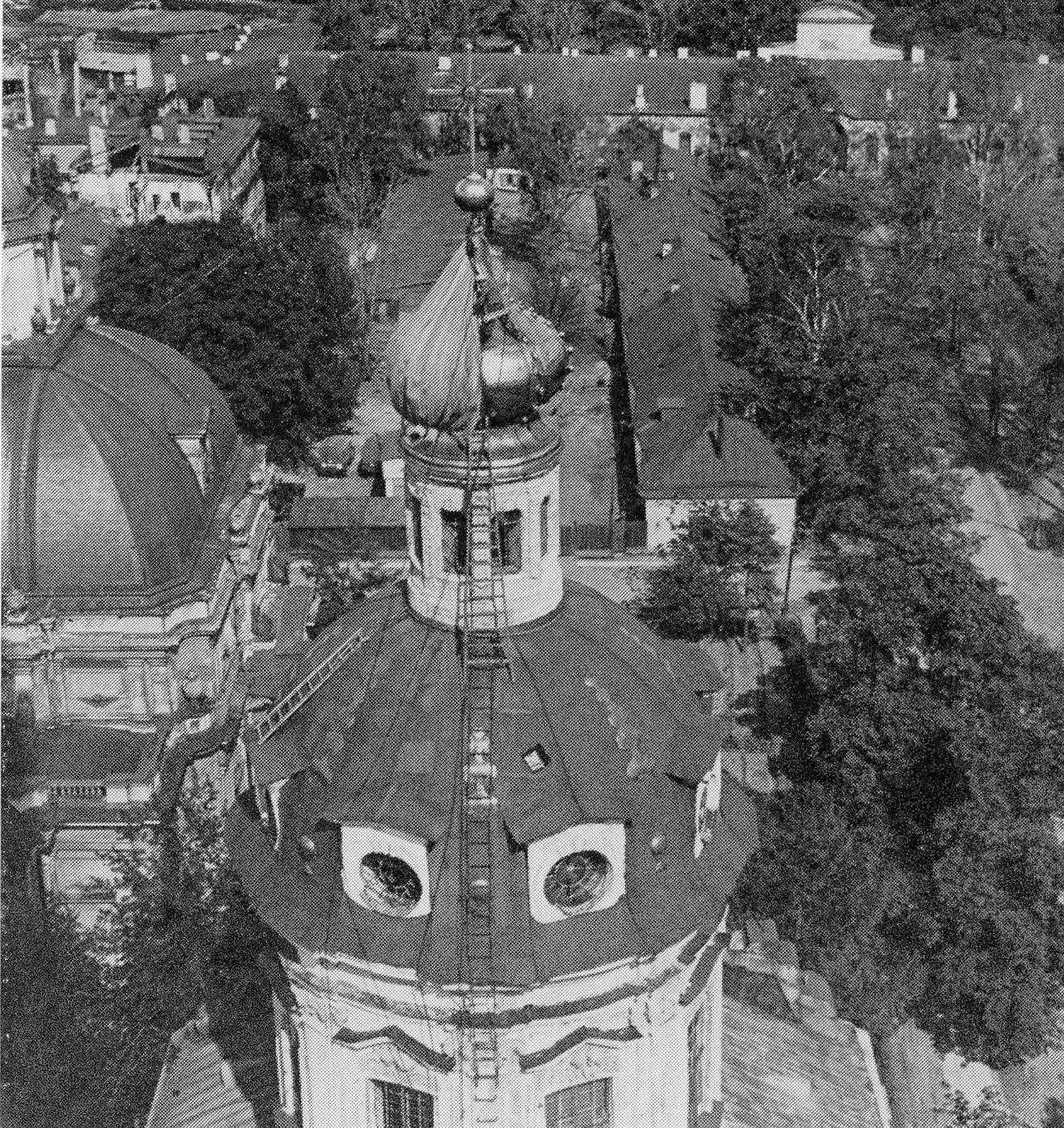

Сильные ветра не пощадили и более крепкое сооружение. В 1828 году они снесли одно из крыльев ангела. Вернуть его на место взялся ярославский кровельщик Петр Телушкин. На высоту он забрался без установки лесов с помощью веревочных приспособлений.

Генеральную реконструкцию шпиля провели в 1857-1858 годах. Деревянные конструкции заменили металлическими, придали восьмигранную форму. Позолотили не только шпиль, но и купола колокольни и собора. Ангела опять заменили, но сохранили формы, созданные Ринальди. Общая высота Петропавловского собора в Санкт-Петербурге увеличилась до 122,5 м.

На курантах добавили минутную стрелку, корильон убрали, а бой курантов настроили на две мелодии: «Боже, царя храни!» и «Коль славен наш Господь в Сионе».

Петропавловский Собор в XX веке

После революции 1917 года за исполнение «царских» мелодий куранты обстреливали восставшие, а в 1919 году культовое здание закрыли. Часть сокровищ оказалась разграбленной. С введением музейного статуса оставшиеся ценности передали в Эрмитаж.

Летом 1941 года золоченые части храма были прекрасной мишенью для немецких самолетов. Чтобы предотвратить его полное разрушение, провели маскировочные работы. Группа альпинистов повторила подвиг Петра Телушкина и с помощью веревочных конструкций перекрасила золото в серый цвет ленинградского неба. Фигуру ангела спрятали под мешковиной.

Реставрация

Послевоенные реставрационные работы длились с перерывами более 50 лет. В 1952 году восстановили разрушения снаружи, к концу десятилетия –основные повреждения внутри. Работу продолжили в 80-е годы, но в Перестройку не хватило денег для объекта культуры. Завершили ее уже в XXI веке – восстановили корильон, сусальное золото иконостаса, фреску на алтарной стене, освежили картины под сводами Петропавловского собора.

Необычная архитектура Петропавловского собора

Архитектурный стиль Петропавловского собора в Санкт-Петербурге специалисты относят к петровскому барокко. Фактически это смешение разных европейских направлений: ренессанса, классического барокко, маньеризма, классицизма и даже некоторых элементов готики.

Очертания Петропавловского собора мало походили на традиционный православный храм, как снаружи, так и внутри. На ленточном фундаменте глубиной 2 метра возвели базилику в виде строгого прямоугольника. Такая форма храма характерна для католических и лютеранских культовых зданий.Единственный купол расположен прямо над иконостасом.

Снаружи ее украшают пилястры (плоские полуколонны) и головки херувимов над окнами. Только в алтарной части была установлена большая картина «Предстояние апостолов Петра и Павла перед Христом», позднее замененная фреской в православных традициях.

Окончательный вид колокольни

Три четырехгранных яруса плавно переходят в восьмискатную крышу, под которой спрятан механизм курантов. Над ней поочередно расположены барабан с куполом-короной, маленькая башенка-основание и сорока метровый шпиль. Все эти детали восьмигранные, их металлические части позолочены. Этот каркас крепко держит ангела с крестом, вес сложной фигуры составляет 250 кг.

Несмотря на нехарактерные для православия внешние формы и интерьеры собора, его благословил сподвижник Петра архиепископ Феофан Прокопович. Храмы, копирующие очертания Петропавловского собора, позднее строились по всей России почти до конца XVIII века.

Внутреннее убранство Петропавловского собора в Санкт-Петербурге

Единый зал Петропавловского собора в Санкт-Петербурге разделен двумя рядами пилонов (колонн) на 3 нефа. Его оформление больше напоминает парадный зал дворца. К этому и стремился Петр I. В период строительства завершилась Северная война, Россия превратилась в империю. Новый храм должен был стать главным памятником победы.

Для украшения интерьеров использованы различные виды мрамора, яшма, родонит. Своды оформлены лепниной, звездными и цветочными орнаментами. Чуть ниже по стенам расположены не иконы, а картины с библейскими сюжетами. Собор освещается пятью огромными паникадилами (люстрами) из венецианского стекла и горного хрусталя. Из них только ближнее к алтарю – подлинное, XVIII века.

Остальные – копии, восстановленные в послевоенное время.

При оформлении собора использованы не только иконы, но и многочисленные скульптуры, что тоже относится к традициям католической церкви:

- архангелы Михаил и Гавриил по бокам царских врат;

- Давид и Соломон:

- Ангелы и Господь Саваоф;

- Святой дух в виде голубя;

- Апостолы в иконостасе и украшении кафедры.

Царское место перед иконостасом у южной стены – возвышение, покрытое пурпурным бархатом под золотой сенью в виде короны, – кресла не предполагало. Императоры и императрицы молились стоя, как обычные прихожане.

Кафедра для проповедей напротив царского места по северной стене –из католических традиций (православные священники обычно проповедуют с амвона). Она выполнена в виде лестницы. В ее ограждении – картины на тему «Сначала было слово».

Особенности иконостаса Петропавловского собора

Иконостас высотой 20 м выполнен в форме триумфальной арки. Он не закрывает алтарь от молящихся, как это принято в православии. Его легкие, ажурные контуры устремляют взгляды вперед и вверх. Царские врата скопированы с входной группы в Версальский парк.

Изготовление иконостаса было заказано мастерам Грановитой палаты. Каркас его деревянный. В покрытии использовано матовое и глянцевое сусальное золото, что при солнечном свете создает фееричное мерцание. При реставрации 2011 года этот эффект сохранен.

Иконы выполнены русскими мастерами, но в западных традициях. Богородица изображена Всецарицей: на троне, в торжественном облачении, с короной Екатерины I. Говорили, что и лицом она похожа на супругу Петра.Иисус – в облачении царей допетровского времени, в митре московских патриархов. Обе главные иконы символизируют не только мир горний, но и величие российских правителей.

Храм славы

В Петропавловском соборе хранились захваченные шведские знамена и штандарты. После Октябрьской революции их передали в Эрмитаж. В настоящее время восстановлены их копии.

Императорская усыпальница

Погребать представителей императорской династии в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга начали еще в процессе строительства. В подлестничном помещении колокольни захоронили сестру Петра I Марию, его сына – царевича Алексея и его жену Шарлотту, в самом храме – нескольких детей императора, умерших в младенчестве, у северной стены — вдову царя Федора Алексеевича – Марфу (на месте будущего Екатерининского придела).

Для погребения самого императора пришлось срочно внутри возвести часовню, где и поместили саркофаг с телом. Два года спустя там же временно положили и гроб императрицы Екатерины I. Их торжественные похороны состоялись после освящения иконостаса в 1731 году.

Могилы находятся под полом собора на глубине двух метров. Первоначально места погребения обозначались плитами. Саркофаги белого мрамора установлены в 1865 году. При новых захоронениях их копировали.

Цветные надгробия выполнены по заказу императора Александра III для своих родителей – Александра II (зеленой яшмы) и Марии Александровны (розового орлеца). Их установили в 1887 и 1906 годах соответственно.

Последним захоронением в соборе стало перенесение праха матери Николая II Марии Федоровны из Копенгагена. Ее положили рядом с мужем императором Александром III. Надгробие заметно по свежему блеску золоченого надгробного креста.

Великокняжеская усыпальница

К концу XIX века мест для захоронений императорских особ, великих князей и княгинь дома Романовых не осталось. В 1908 году для этих целей построили великокняжескую усыпальницу. С Петропавловским собором она соединена торжественной галереей. В нее из собора перенесли 8 захоронений нецарствующих особ, а до 1917 года погребли еще 5 человек.

В советское время здание посчитали не представляющим исторической ценности, убранство было изъято или разграблено. В годы войны усыпальница пострадала от обстрелов. Реставрация велась периодами до 2016 года. Сейчас она доступна для осмотра.

В постсоветское время произведены захоронения великого князя Кирилла, его сына Владимира и их жен Виктории и Леониды.

Захоронение императора Николая II и его семьи

Останки императора и его близких, обнаруженные под Екатеринбургом в июле 1991 года (кроме цесаревича Алексея и его сестры Марии), торжественно погребены 17 июля 1998 года по распоряжению Президента РФ Бориса Ельцина в Екатерининском приделе Петропавловского собора.

Предварительно была проведена полная реставрация придела. На стенах установлены памятные плиты всех погребенным. Впервые рядом с представителями императорской семьи были похоронены простые граждане – слуги и врач, расстрелянные вместе с ними.

На плитах уже написаны имена Алексея и Марии, но их останки, найденные в 2007 году, до сих пор не упокоены. Результаты следственных действий, проведенных СК РФ, и однозначно подтвердивших в 2018 году подлинность всех останков, не признаны РПЦ. Ближайшее рассмотрение этого вопроса назначено на Архиерейский собор в ноябре 2021 года.

Интересные факты и легенды Петропавловского собора

Грандиозные сооружения обычно обрастают мифами и домыслами. Не обошелся без них и собор Петра и Павла в Петропавловской крепости.

Источник: www.spbmuzei.ru