Вопросы ценообразования одни из самых ключевых в строительной индустрии. Но путаницы и неразберихи тут предостаточно, что отрицательно влияет на всю отрасль. Государство в последние годы пытается решить проблему. Но то, что у него из этих попыток получается, в свою очередь, также вызывает немало вопросов. Их мы решили задать одному из самых авторитетных экспертов в этой сфере, Президенту Союза инженеров-сметчиков Павлу Владимировичу Горячкину.

– Павел Владимирович, так сложилось, что значительная часть производителей строительных материалов по различным причинам не хотят работать с системой ФГИС ЦС. Сама идея прозрачности цен хорошая, но тоже самое нельзя сказать о том, как она воплощается в жизнь. Можно ли доработать эту модель?

– Давайте сначала разберемся, почему не хотят и какие здесь есть проблемы? А их немало. Предприятия строительной индустрии и без того перегружены всевозможной отчетностью. Кроме бухгалтерской, есть отчетность статистическая. Росстату они отчитываются о своих ценах на выпускаемую продукцию.

Ценообразование в строительстве в 2023 году. Серия 5

Эти формы отчета также являются обязательными, при неподаче данных установлены штрафы. Получается, что у нас Росстат собирает цены на ресурсы, то же самое делает Минстрой. Причем собирают они на разных принципах, да и формы отчетности сильно отличаются. Какого-то серьезного взаимодействия между этими двумя ведомствами я не вижу.

Для предоставления отчетности необходима система электронного взаимодействия с ФГИС ЦС. В частности, крупные предприятия могут быть подключены к системе РЖД. Насколько я знаю, наличие на одном рабочем месте различных криптографических систем приводит к конфликту. Я точно знаю, что технические проблемы возникали.

Тем более установка любого стороннего программного обеспечения с сомнительным функционалом порождает определенные риски. Получается, чтобы работать по ФГИС ЦС, нужно выделять отдельный компьютер, отдельное рабочее место.

– Нужно еще и специалиста обученного подготовить.

– Естественно. Мы должны понимать, что предприятие работает с определенной торговой номенклатурой. Существует понятие торговой номенклатуры и номенклатуры в классификаторе строительных ресурсов. Эту проблему постоянно пытаются решить, в том числе и Главэкспертиза, и Минстрой путем внесения регулярных изменений в классификатор строительных ресурсов.

В том числе осуществляется правка наименований, единиц измерений. Вот сейчас новая фишка – избавиться от каких-то фирменных наименований. Понятно почему, ФГИС ЦС входит во взаимодействие с системой государственных закупок.

– Что означает избавиться от фирменных наименований? Можно поподробнее.

– В наименовании материалов может присутствовать фирменное наименование, которое является объектом, во-первых, товарного знака и, во-вторых, авторских прав конкретного производителя. К примеру, сухая штукатурная смесь Rotband. Это наименование, оно привязано непосредственно к конкретному предприятию Knauf. Или Gyproc. Это американский торговый знак.

Михаил Ермилов «Выбор эффективной методики определения цены, ценообразование в строительстве»

У нас в соответствии с законом 44-ФЗ «О государственных закупках» ФАС внимательно следит, чтобы в описании объектов закупок не присутствовали те параметры и наименования ресурсов, которые исключают конкуренцию и ограничивают права других участников. Такой конфликт существует.

С другой стороны, само предприятие стройиндустрии при взаимодействии с потребителем использует те наименования, которые удобны на рынке самому потребителю. Причем может быть так: изготовитель осуществляет продажу железобетонных изделий в штуках. У нас даже в советское время на местные материалы, железобетон номенклатура делилась по конкретным предприятиям на территориях.

Такой-то ЖБИ, торговая номенклатура в штуках. С другой стороны, в классификаторе на строительные ресурсы эти материалы могут быть представлены в кубах. В каких-то случаях мы ведем измерение в метрах, а продажа идет в тоннах. Или наоборот. Такое несоответствие порождает проблемы. Перевод в определенные единицы измерения может быть осуществлен, но все равно это создает неудобство.

Совместить их сложно, и на многих предприятиях надо заниматься этим в ручном режиме.

К этому вопросу нужно осторожно подходить. Потому что наименование ресурса влияет на числовые измерители соответствующих сметных норм. Поэтому слишком укрупненно их давать тоже нельзя. Мы не сможем понять его расход. Нужно давать наименование до того предела, пока оно подпадает под определенные нормы расхода. Если оно не попадает, начинаются погрешности.

С другой стороны, наименование ресурса должно четко указывать на его характер, чтобы не было разночтений в его восприятии. Потому что необоснованная замена ресурсов одних на других, тоже имеет место быть. Вообще это серьезная, аналитическая работа, по большому счету, и на раз-два она не делается, тем более за пару месяцев.

– Правильно ли я понимаю, что, если убрать фирменное наименование определенных видов продукции, то покупатель некоторым образом приобретает кота в мешке. Он видит, что это сухая штукатурная смесь. А кто его знает, какая она?

– Не совсем так. Можно написать, например, что сухая штукатурная смесь для наружных работ фракции такой-то, но не писать, кто производитель. Но само наименование у потребителя, у сметчика должно четко восприниматься, о чем идет речь. Просто фирменные наименования в нормах появились, чтобы быстрее сориентироваться в продукции.

То есть нужно наименования указывать, технические характеристики материала: размеры, преобладания фракций, другие параметры, которые должны соответствовать ГОСТу и ТУ. У нас на многие материалы есть государственные стандарты. По которым, кстати, тоже были проблемы. Были проблемы и по нескольким сводам правил. Потому, что в ГОСТе присутствовали указания на производителя.

ФАС за этим следит. Поэтому приняты технические характеристики, которые и должны быть указаны. Не обязательно все, но необходимый минимум для опознания материалов должен быть. Но это не делается за пару месяцев. Серьезная работа, которая должна постоянно вестись.

– ФГИС ЦС работает в тестовом режиме, но все ее критикуют. Как вы считаете, ее все-таки еще можно доработать? У меня складывается такое впечатление, что, когда над ней работали программисты, то не делали никакого опроса, не советовались с производителями строительных материалов. Или советовались, может быть, быть так поверхностно, для галочки.

– Естественно, доработать можно. Я далек от мысли призывать отменить ФГИС ЦС. Система прописана в градостроительном кодексе, в постановлении правительства. Поэтому отказа от ФГИС ЦС уже не будет. Это система мониторинга, ценовых показателей. В том числе она внедряется в структуру государственных закупок.

Вопрос в том, что действительно нужно ее доработать, модернизировать, чтобы она выполняли те функции, для которых предназначена. Вот здесь следует вносить очень серьезные коррективы. Возможно, изменить правовой статус показателей. Что было бы весьма кстати.

– Не складывается ли у вас впечатление, что сейчас приостановлена работа над совершенствованием этой системы? Насколько правильно, как вы считаете, Главгосэкспертиза курирует эту программу?

– Я уже высказывался на эту тему, когда было принято решение о ликвидации федерального центра по ценообразованию в строительстве. Который, кстати, до сих пор не ликвидирован. Но его функции были переданы в Главгосэкспертизу. Я высказывал свои возражения по этому поводу в силу того, что эта функция несвойственная Главгосэкспертизе. Возникал конфликт интересов.

Потому что Главгосэкспертиза – это экспертиза сметной документации, проверка ее достоверности. Теперь им подбросили ценообразование. То есть они сами устанавливают цены, сами делают сметные нормативы, сами же их проверяют. Это не поддается логике. Когда решение принималось, оно не было продиктовано соображениями целесообразности.

Исходили, наверное, из других, каких-то причин, не имеющих отношений к управленческой логике. И до сих пор, я считаю эта служба в Главгосэкспертизе, является пришлыми, не интегрирована до конца в организацию. Возможно, к этому вопросу имело бы смысл вернуться.

– Вы только что сказали, что альтернативы в ФГИС ЦС нет. А вот вы, как президент ассоциации палаты инженеров-сметчиков, выходили с инициативой оказать какую-то помощь, консультацию по улучшению системы? Если да, то, как к этому отнеслось Министерство?

– Я с 1993 года выходил с инициативами. С тех пор сменилось 17 министров. К сожалению, сейчас пошел новый тип чиновников. Раньше они еще как-то слушали, пытались с экспертами взаимодействовать. Сейчас чиновники считают, что они во всем разбираются.

Что касается нас, то мы свои предложения постоянно даем, практически любой сложный вопрос, предлагаем обсуждать.

– С новым руководством Минстроя вы еще не связывались, ничего не предлагали?

– Министру нужно время для раскачки, но его мало. Я понимаю и сочувствую ему. Он с губернаторского кресла попал на должность министра, ему тут же подбросили очень социально-взрывоопасную тему, связанную с долевым строительством. И, наверное, 99% его работы занимает эта проблематика. Я уже не говорю, что и на пятки наступает проблема ЖКХ в связи с наступлением осенне-зимнего периода.

В системе приоритетов ценообразование не на первом месте. Это было бы не страшно, если бы команда нормально работала. Но старые кадры ушли, а новые еще не полностью пришли

– Несколько раз мне удалось присутствовать на селекторном совещании в Министерстве как раз по включению данных о строительных материалах региональных производителей в ФГИС ЦС. Складывается картина, что в регионах вице-губернаторы, отвечающие за строительство, вообще игнорирует эту тему. Правительство даже хочет внести в административный кодекс наказание, за не включение в систему стройматериалов. С чем связано такое равнодушие?

– Давайте начнем с того, что с началом реформы ценообразования Минстрой все полномочия прибрал себе. Эти вопросы сейчас не относятся к предмету ведения регионов. А зачем тогда вице-губернатору отвечать за федеральную политику? Поэтому их понять можно. Минстрой осознал, что из Москвы невозможно всем управлять.

Как теперь хотят сделать: полномочия оставить себе, но отвечать за то, чтобы производители стройматериалов на территориях давали данные, должны вице-губернаторы по строительству. В принципе не могу сказать, что вице-губернаторы по строительству игнорируют этот вопрос. Они посещают совещания. Но они же не могут производителей заставить передавать данные.

Мне вообще это все не нравится в плане организационном. Мы создаем систему, которая должна быть экономически оправдана, служить интересам всех участников строительного процесса. А что в реальности? Когда запустили систему, в ней числились 56 тысяч юридических лиц, сейчас их 8200.

Я понимаю, что не очень корректно был сформирован список, но любой непосвященный человек, увидев цифру 56 тысяч и 8200, может сделать соответствующие выводы. Почти через год выясняется, что есть нежелание производителей участвовать в системе. Приходится задействовать меры административного воздействия, то есть иначе кнут. С пряником не получается.

Это говорит о том, что система не обеспечивает интересы всех участников стройкомплекса. Задействовать штрафы? Наш Кодекс административных правонарушений – достаточно большой документ. Из него, дай бог, примерно 10-15% штрафов, которые реально администрируются. Кто будет этим заниматься? Штрафы надо выписывать. Их могут оспорить, их надо защищать в суде.

Поэтому это все страшилки, пугалки. Не должны доводить ситуацию до того, что сейчас стращать будем производителей штрафами.

– Предположим, что ФГИС ЦС доведут до ума, ею будут пользоваться. Вам как инженеру-сметчику это будет помогать в работе?

– Вопрос мониторинга цен и наличия ценовой информации является ключевым в системе ценообразования в строительстве. В 1992 году, когда началась новейшая история России, начали с мониторинга цен, и все эти годы он проводился. Только решили, что мониторинг должен вестись в территориальном разрезе.

Были созданы центры ценообразования в строительстве, у которых 80-90% времени занимало это занятие. Они обеспечивают до сих пор разработку территориальных каталогов сметных цен. Эти каталоги выпускают ежемесячно, ежеквартально. Большая была проделана работа, была прямая связь с производителями. Несколько лет назад в Минстрое решили: а ну их всех, сами разберемся.

Все централизовать решили. Но строительство имеет ярко выраженную территориальную специфику. Потому что объект недвижимость привязан к месту расположения. Он имеет свою экономическую, транспортную, природно-климатическую, геологическую особенность. Так что централизация до добра не доведет.

Централизация – это еще и централизация ответственности. Мера ответственности должна быть соизмерима с уровнем полномочий. Я считаю, что методически не очень правильно было сделано, но, похоже, Рубикон пройден, к сожалению.

– То есть вы будете по-прежнему выпускать справочники, но при этом использовать информацию по ценам можно будет из ФГИС ЦС?

– Не совсем так. Основная проблема ФГИС ЦС – это его юридический статус. Если бы Минстрой просто сделал ФГИС ЦС, то была бы справочная система наряду с другими. Есть много информации, которую можно использовать. Хотя бы Интернет. Набрал в нем: «Хочу купить кирпич». Там по неплохим алгоритмам можно найти товары, услуги. Но нам Минстрой говорит, что это к бюджету не имеет отношения.

А вот если вы работаете за бюджетные деньги, то сметчик обязан использовать при расчете сметы цену ресурсов только ту, которая в ФГИС ЦС.

Источник: dom.iastr.ru

Ценообразование в строительстве

Главгосэкспертиза России приглашает представителей профессионального сообщества принять непосредственное участие в процессе совершенствования системы ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности в целях создания максимально эффективной системы ценообразования, выработки консолидированных решений по рассматриваемым вопросам и обеспечения достоверного определения сметной стоимости.

Для сбора предложений в рамках разработки методических документов создан сервис:

Обращаем внимание на то, что все предложения, поступившие от представителей профессионального сообщества, будут рассмотрены ответственными подразделениями Главгосэкспертизы России в рамках их компетенций на предмет необходимости учета при выполнении соответствующих работ по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 1452 от 23.12.2016 информация о ценах на строительные ресурсы размещается в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), создание, ведение и развитие которой поручено Главгосэкспертизе России.

Главгосэкспертиза России предлагает отрасли удобный рабочий инструмент — систему, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, размещение и использование информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства. В системе размещены федеральный реестр сметных нормативов, укрупненные нормативы цен строительства, методики определения сметных цен строительных ресурсов, классификатор строительных ресурсов, перечень юридических лиц, обязанных предоставлять информацию в ФГИС ЦС. ФГИС ЦС позволяет не только оптимизировать стоимость строительства, но и создает основы для повышения стабильности рынка строительства и улучшения конкурентного климата на рынке строительных материалов, стимулирования применения инновационных технологий строительства и импортозамещения в строительстве.

Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве запущена в промышленную эксплуатацию.

Планирование разработки сметных нормативов

Приказом Минстроя России от 13.01.2020 № 2/пр «Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов и о признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 710/пр «Об утверждении Порядка утверждения сметных нормативов» установлены правила планирования, рассмотрения и утверждения сметных нормативов, применяемых для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных домов, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В соответствии с Порядком утверждения сметных нормативов (далее – Порядок), разработка (актуализация) сметных норм осуществляется в соответствии с Планом утверждения (актуализации) сметных нормативов (далее – План).

План формируется из трех разделов:

- раздел I «Сметные нормы»;

- раздел II «Методики определения нормативных затрат на работы по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации» (далее — МНЗ);

- раздел III «Методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, разработки и применения сметных норм».

Формирование Плана осуществляется ежегодно Минстроем России на основании предложений, поступающих от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц (далее — Инициаторы) об утверждении (актуализации) сметных норм и МНЗ.

Предложения по разработке сметных нормативов направляются в адрес Минстроя России и Учреждения. Прилагаемые к Предложению документы направляются Инициатором только в адрес Учреждения с обязательным приложением следующих документов в соответствии с пунктом 6 Порядка:

- наименование и место нахождения Инициатора;

- описание технологии, для которой планируется разработка сметных норм или указание сметных норм, планируемых к актуализации;

- наименование сборника сметных норм, в который планируется включение новых и актуализированных сметных норм;

- срок разработки (актуализации) сметных норм;

- наименование организации (органа), обеспечивающей финансирование разработки (актуализации) сметных норм;

- обоснование целесообразности разработки (актуализации) сметных норм. Обоснованием целесообразности актуализации сметных норм являются данные об изменении требований нормативно-технических документов, которые приводят к изменению технологии производства работ или расхода строительных ресурсов, данные об изменении времени выполнения технологических операций на основании технических характеристик новых машин и механизмов, технических характеристик и свойств материалов. При разработке новых норм, предполагающих включение в действующие таблицы сметных норм, а также актуализации действующих норм, необходимо соблюдать параметрические ряды, а при невозможности — актуализировать действующие нормы дополняемых (актуализируемых) таблиц сметных норм;

- перечень строительных ресурсов, необходимых для производства работ по технологии, по которой Инициатором предлагается разработка (актуализация) сметных норм;

- сведения о наличии объектов (полигонов) для проведения нормативных наблюдений с указанием планируемой даты и места производства работ с применением технологии, для которой Инициатором предлагается разработка (актуализация) сметных норм, либо информация о возможности разработки (актуализации) сметных норм расчетно-аналитическим методом;

- сведения об исходной документации, необходимой для разработки (актуализации) сметных норм;

- предложения по дополнению разделов «Общие положения», «Исчисление объемов работ» и «Приложения» соответствующего сборника сметных норм (при необходимости);

- результаты анализа экономической эффективности технологии производства работ, по которой Инициатором предлагается разработка (актуализация) сметных норм, по сравнению с применяемыми на дату представления Предложения сметными нормами и предусмотренными ими технологиями;

- источник финансирования разработки (актуализации) сметных норм;

- наименования и реквизиты актов Правительства Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, содержащих указания на разработку (актуализацию) сметных норм (при наличии);

- иные сведения, относящиеся к утверждению (актуализации) сметных норм.

Вышеуказанные документы представляются Инициаторами на бумажном носителе (документы должны быть сброшюрованы, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии) и подписью Инициатора (руководителя Инициатора, иного уполномоченного лица с одновременным представлением документов, подтверждающих его полномочия)), а также на электронном носителе в открытом формате (пункты 8 и 9 Порядка).

Ниже представлен шаблон обоснования целесообразности разработки (актуализации) сметных норм, а также формы по заполнению соответствующей информации согласно требованиям пункта 6 Порядка:

Прием предложений и документов от Инициаторов осуществляется Минстроем России и Учреждением в срок до 1 сентября года, предшествующего году, на который осуществляется планирование утверждения (актуализации) сметных нормативов, сведения о которых содержатся в Предложении.

В обязательном порядке в План включается информация о сметных нормативах, указания на разработку которых содержатся в актах Правительства Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Изменения в План вносятся приказом Министерства на основании актов и поручений Правительства Российской Федерации, поручений Президента Российской Федерации и Предложений.

Обращаем внимание, что в случае неисполнения Инициатором обязательства по разработке (актуализации) сметных нормативов и (или) переноса срока разработки сметных нормативов более двух раз, такой сметный норматив из формируемого Учреждением проекта Плана исключается. Перенос срока разработки сметного норматива осуществляется на основании письменного обращения Инициатора в Министерство и Учреждение с указанием причин необходимости такого переноса.

Мониторинг цен

Во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов» Главгосэкспертиза России проводит мониторинг цен строительных ресурсов.

По интересующим вопросам просим обращаться в контактный центр Главгосэкспертизы России по телефонным номерам:

+7 (495) 625-95-95 (г. Москва);

8 (800) 775-95-95 (Бесплатный звонок по России).

Классификатор строительных ресурсов, утвержденный приказом Минстроя России от 2 марта 2017 г. № 597/пр (с изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 29.09.2017 №1400/пр, от 10.01.2018 №8/пр, от 29.03.2018 №172/пр, от 22.11.2018 № 740/пр, от 14.06.2018 № 344/пр, от 18.06.2018 № 352/пр, от 03.07.218 № 385/пр, от 08.08.2018 № 509/пр, от 30.11.2018 № 775/пр, от 29.01.2019 №57/пр, от 04.04.2019 №209/пр, от 11.06.2019 №338/пр, от 17.06.2019 №342/пр, от 19.0392019 №554/пр, от 05.12.2019 №772/пр, от 30.03.2020 №177/пр, от 18.06.2020 №329/пр, от 12.08.2020 №438/пр, от 17.09.2020 №526/пр, от 24.11.2020 №716/пр).

Источник: geps.ru

Нужен ли отдел ценообразования в розничных компаниях?

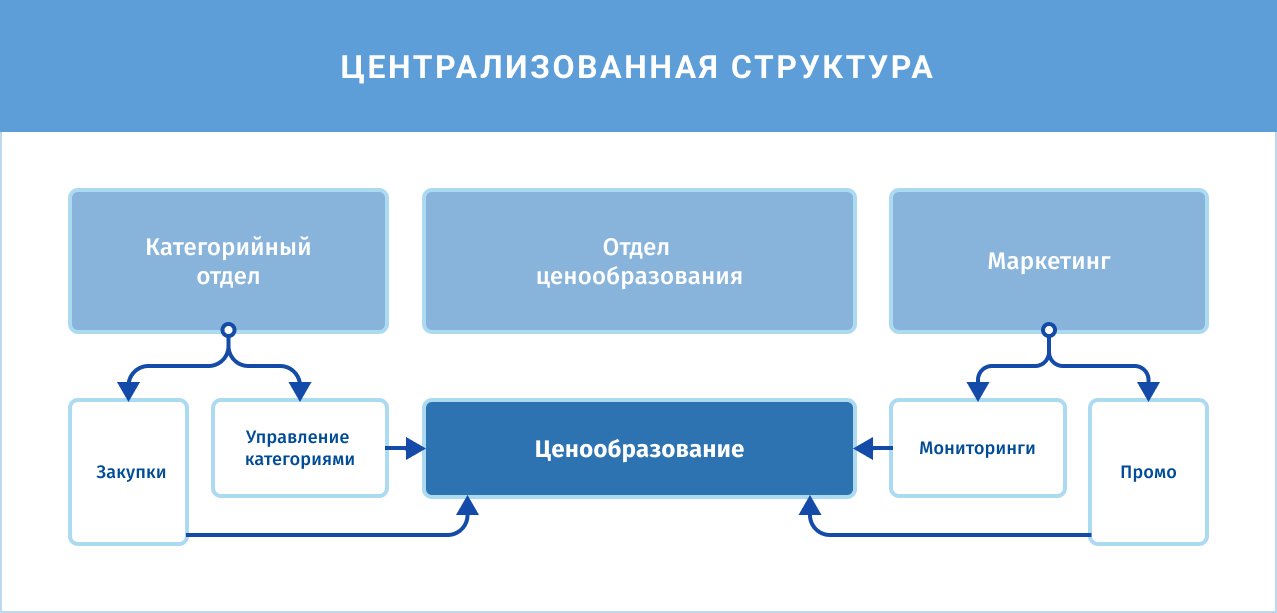

Кто отвечает за ценообразование в розничной сети? Существует два подхода: первый – в структуре компании выделяется отдел ценообразования, который и берет на себя решение всех этих вопросов. Второй – ценообразованием занимаются категорийные менеджеры, которые решают этот достаточно значимый в рознице вопрос, совмещая другие обязанности – закупку товаров своей категории, управление ассортиментом и т.п. Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.

Фото: BestPhotoPlus/shutterstock

Децентрализованный подход, при котором ценообразование не выделяется в отдельную структуру, а ложится на плечи категорийщиков, наиболее распространен в небольшой и региональной рознице. Логика такого подхода понятна: ценообразование – одна из тактик категорийного менеджмента, и компетенции по управлению категориями должны находиться в одних руках, и к тому же это экономит ресурсы. Такая организация может быть эффективной, но до определенного масштаба. Если сеть растет, то такая структура станет препятствовать развитию и повышению эффективности.

Минусы децентрализованного подхода

низкая скорость реагирования на внутренние и внешние изменения, которые должны отражаться в ценообразовании;

слабая работа с «хвостами» групп, подгрупп и категорий, то есть потеря маржи на товарах с низкой долей товарооборота;

невозможность поддерживать несколько моделей ценообразования, и, как правило, ценообразование построено на базе правил и «стандартных» наценок;

часто у категорийных менеджеров в конце квартала при невыполнении плана по валовому доходу возникает соблазн «подкурить» цены и краткосрочно достичь целей по марже, при этом сеть рискует потерять ценовое позиционирование формата.

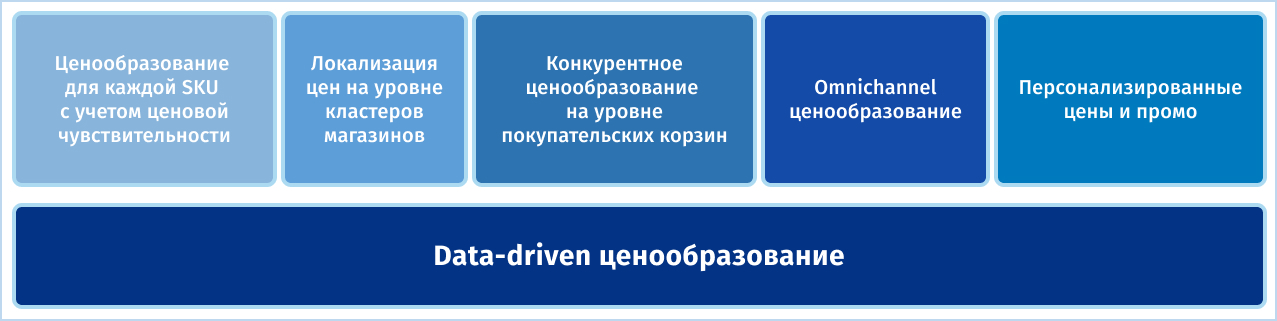

Профессия категорийного менеджера развивается и требует от сотрудников все больше компетенций. Например, многие компании перешли или переходят на стандарт Catman 2.0 (а в 2022 году уже появится новый стандарт Catman 3.0). Тактика и процессы ценообразования, в свою очередь, также вышли на другой уровень и требуют от специалистов следующего уровня погружения, чтобы отвечать на новые вызовы развития сети и конкурентного окружения.

К стандартным процессам ценообразования, построенным на правилах и ограничениях, добавились задачи, связанные с ценообразованием корзин целевых покупателей, более сложная работа с KVI, необходимость устанавливать цены с учетом ценовой эластичности, моноканального и персонального ценообразования.

Решение таких задач требует развития функциональных компетенций, которые касаются в большей степени аналитических способностей и погружения в цифры и модели, нежели понимания покупателей и потребительских трендов. Это послужило поводом для следующего этапа развития процессов и структур ценообразования. Лидеры рынка выделяют отдел ценообразования в отдельную структуру, в которой находится, как правило, от трех до пяти сотрудников.

Зачем нужен отдел ценообразования?

Основной целью такого отдела должно быть удержание ценового позиционирования форматов и реализация стратегии ценообразования. А именно:

формирование и контроль правил ценообразования в соответствии со стратегией ценообразования;

мониторинг цен конкурентов, оценка ценового индекса и его удержание по заданным правилам конкурентного ценообразования;

определение цен при вводе новинок;

ценообразование на СТМ и удержание ценового разрыва;

формирование промоцен и скидок при планировании промо.

Отдел ценообразования централизованно с заданной частотой проводит переоценки. Причем с частотой, которая позволяет минимизировать процессы ценообразования и не перегружать отдел ЦО. Стандартный вариант: вся матрица переоценивается один раз в 1–1,5 месяца, KVI – один раз в две недели, а фреш переоценивается один раз в неделю.

Несмотря на то что многие говорят о машинном обучении, у большинства розничных компаний ценообразование проходит в Excel, не у многих есть свои инхаус-разработки в области ценообразования, которые только частично автоматизируют процессы ценообразования.

Стоит отметить, что такая организационная структура сейчас наиболее частая и ее используют или стремятся к ней небольшие и средние розничные компании.

Сильные и слабые стороны централизованной структуры:

увеличивается скорость реагирования бизнеса на рыночные изменения;

менеджеры по ценообразованию равномерно работают со всей матрицей;

согласованные действия и ценообразование с учетом разных подразделений и, самое главное, общего ценового позиционирования и стратегии ценообразования;

отдел ценообразования является точкой сборки и центром компетенций в области ценообразования, что очень важно, так как для эффективных и результативных процессов ценообразования требуются специфические компетенции.

Слабые стороны такой организации касаются в основном работы с данными и уровня автоматизации процессов ценообразования. И тогда возникают следующие риски.

Развитие централизованного отдела ценообразования возможно только экстенсивно – то есть при увеличении количества прайс-листов. Например, для нескольких географических кластеров, или конкурентных кластеров, требуется увеличение сотрудников отдела, прямо пропорционально увеличению объемов расчетов переоценок.

Человеческие риски – сейчас собрать отдел ценообразования квалифицированными сотрудниками непросто, да и стоят они немало, даже в регионах.

Отделу ценообразования приходится практически вручную сводить разрозненные данные из нескольких отделов.

Нехватка ресурсов и времени на глубокую всестороннюю аналитику в разрезе категорийного менеджмента, ценообразования промоактивностей.

Ограничения (в большинстве случаев это связано с IT-структурой) в данных для ценообразования, если нужно учитывать прямую и перекрестную эластичность, с учетом индексов проникновения в чек, промоценообразования и т.д.

Эти слабые стороны нивелируются через усиление IT – создание корпоративного хранилища данных, специально предназначенного для решения задач ценообразования, и появление подразделения аналитики.

В корпоративных базах данные очищаются, обрабатываются и хранятся в объеме, необходимом для операционной работы и принятия тактических и стратегических решений. Ядро такого хранилища – данные чеков, или заказов, с данными по закупочной цене, KVI, истории промо, программам лояльности, по покупателям. Отдел аналитики берет на себя управление базами, координирует очистку и проведение данных в необходимые форматы, формирование аналитики в различных разрезах. В такой схеме отдел ценообразования получает больше данных для более качественного ценообразования и снимает с себя трудоемкие задачи по сведению информации из разных источников – подразделений компании, формируя необходимые запросы в корпоративное хранилище данных.

Такой подход в ценообразовании помогает значительно повысить уровень работы. Так как данных достаточно, рутинных функций немного, а значит, есть возможность применять современные методики ценообразования.

Ценообразование и IT

Бизнесы, развивающиеся в ногу со временем, постепенно приходят к использованию систем динамического data-driven ценообразования. Это могут быть собственные разработки или внешние сервисы, которые могут включать байесово-оптимальное ценообразование (когда продавец устанавливает цену продажи товара, исходя из предположений, основанных на оценках покупателей) или ценообразование, основанное на восстановлении прямой и перекрестной функции эластичности цен

Сегодня подобные структуры ценообразования могут позволить только крупные розничные сети.

Плюсы такого подхода:

ценообразование на основе data-driven подходов;

увеличение основных показателей за счет ценообразования – увеличение валовой маржи, увеличение товарооборота, оптимизация промоакций, оптимизация KVI, необходимая кластеризация и т.д.;

максимальная скорость реагирования в ценообразовании;

данные накапливаются и работают на компанию;

принятие выверенных управленческих и стратегических решений на основании истории данных и прогнозов;

интенсивное развитие отдела ценообразования, нет необходимости увеличивать отдел пропорционально решаемым задачам.

высокие вложения в IT-структуру;

необходимость в максимальных компетенциях, а значит, высокооплачиваемые сотрудники в отделе ценообразования;

инвестиции в разработку системы ценообразования инхаус или инвестиции во внешние сервисы ценообразования.

Следуя этой логике и оценивая плюсы и минусы централизованного высокого технологичного отдела ценообразования, необходимые инвестиции и возможные потенциальные выгоды, небольшие розничные компании часто задаются вопросом об эффективности и целесообразности такой организации процессов ценообразования.

Можно ли одновременно развивать процессы ценообразования и экономить на программных продуктах и ФОТ отдела ценообразования?

Давайте посчитаем. Например, возьмем розничную компанию размером до ста торговых точек, активной матрицей до 10 000 SKU. Бизнес находится на втором этапе развития процессов ценообразования, то есть выделен отдел ЦО. Если в компании есть разработанный софт, который облегчает процессы ценообразования, и выделяются до двух форматов магазинов и до пяти кластеров ценообразования, то в отделе ЦО должно быть минимум три сотрудника, включая руководителя.

Если ценообразование «плоское» – не учитывает несколько форматов и/или кластеризацию, то достаточно двух сотрудников.

Операционные затраты:

ФОТ в Москве такого отдела ценообразования – от 312 000 руб. до 403 000 руб.:*

Сотрудник отдела, 70 000 – 80 000 руб.,

Руководитель отдела, 120 000 – 150 000 руб.

ФОТ в областном городе – от 240 000 руб. до 312 000 руб.:*

Сотрудник отдела, 50 000 – 60 000 руб.,

Руководитель отдела, 100 000 – 120 000 руб.

* Обеспечение рабочих мест – от 20 до 30% ФОТ.

Увеличение задач будет приводить к прямопропорциональному росту расходов на ФОТ и обеспечению отдела ЦО. Что с этим делать? Одна из возможностей сэкономить – отдать ценообразование на аутсорсинг.

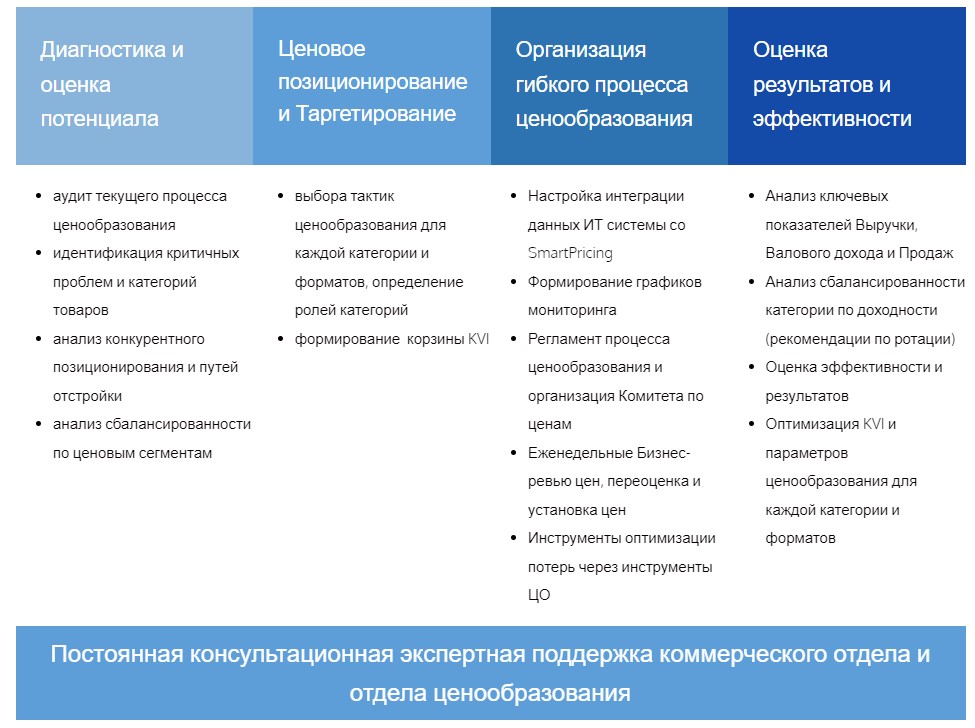

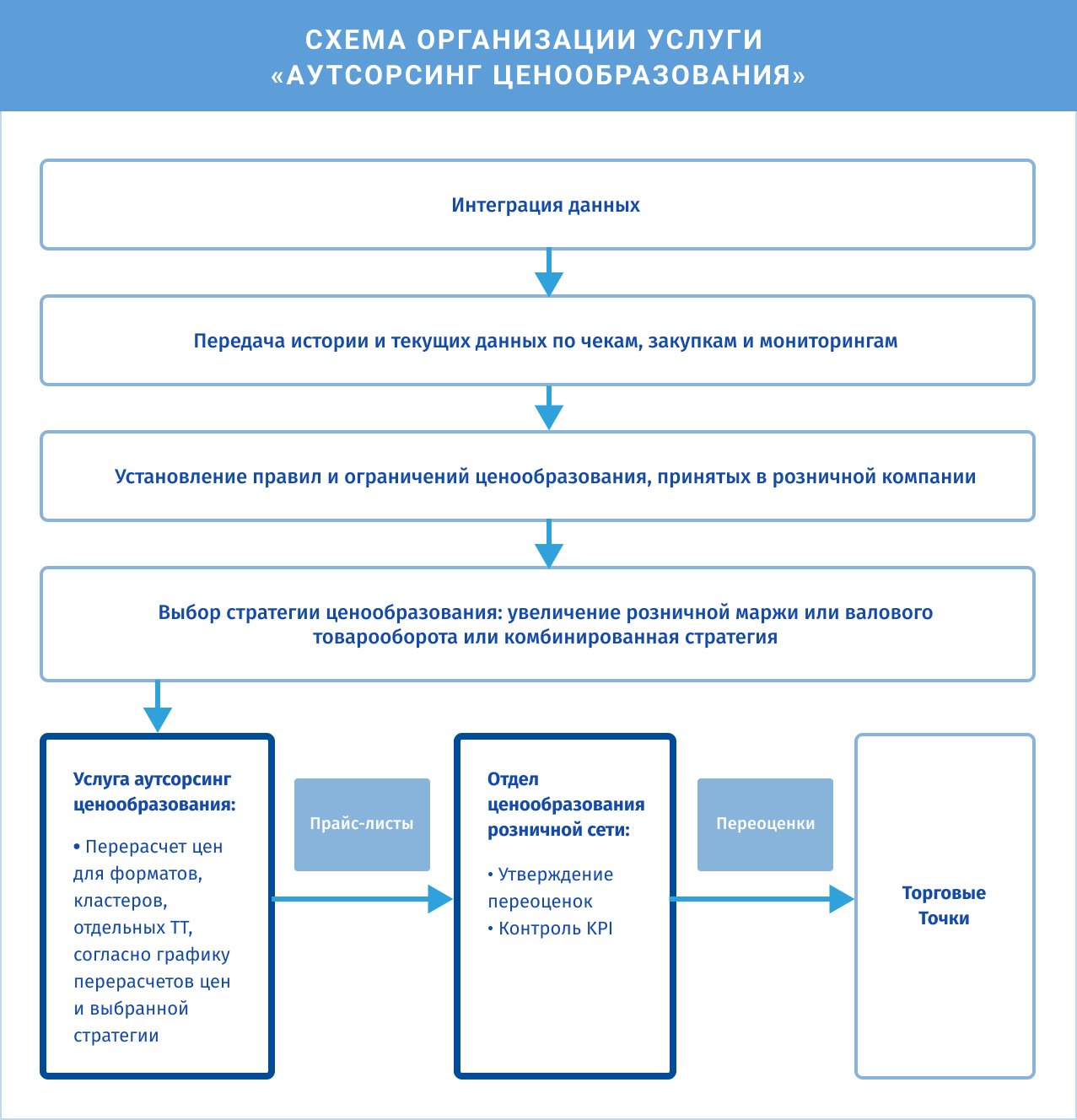

Новая услуга на рынке – ценообразование на аутсорсинге

Ценообразование, как и многие другие важные составляющие розничной торговли, возможно на аутсорсинге. Эта услуга появилась недавно – пионерами выступили эксперты из MyRetailStrategy, и ряд компаний уже начали пользоваться сервисом. Стоимость услуги – от 79 000 до 129 000 руб. Сервис позволяет пересчитывать цены в выбранном графике переоценок и выдает розничной компании готовые прайс-листы для нескольких кластеров и форматов. То есть отдел ценообразования, о котором мы говорили выше, сокращается до одного сотрудника и руководителя, который управляет заданиями аутсорсинга услуг ценообразования.

В итоге розничная компания получает снижение расходов на ФОТ, более производительные перерасчеты цен, а главное – выгоды от системы динамического ценообразования, которая дает повышение валовой маржи на 3–5%, а товарооборота – до 2–4%, в зависимости от сектора розничной отрасли.

Если сложить все цифры и посчитать ROI от внедрения услуги «аутсорсинг ценообразования», то станет понятно, что мало какой проект в розничной компании может дать такую отдачу средств за короткий промежуток времени.

По наблюдению создателей системы динамического ценообразования Smart Pricing, практически все, кто развивает ценообразование в американской и европейской рознице, в прошлом году начали интересоваться аутсорсингом ценообразования и задумываться о переходе с облачных сервисов. И это понятно: они работают над издержками, одновременно увеличивая компетенции и повышая ключевые показатели.

Пример расчета цен в сервисе динамического ценообразования Smart Pricing.

Источник: www.retail.ru