Первая производственная практика помогла мне представить что такое строительство вообще и его процессы; сколько и какие механизмы задействованы на стройке, этапы строительства; дала изучить процесс кирпичной кладки со всеми сложностями, умение и некоторые навыки в работе по укладке стен из кирпича. Предложения: для лучшего качества работ (каменных и отделочных) нужны более квалифицированные… Читать ещё >

- характеристика участка застройки и местные условия строительства

Заключительная глава. Характеристика участка застройки и местные условия строительства ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Первая производственная практика помогла мне представить что такое строительство вообще и его процессы; сколько и какие механизмы задействованы на стройке, этапы строительства; дала изучить процесс кирпичной кладки со всеми сложностями, умение и некоторые навыки в работе по укладке стен из кирпича.

Предложения: для лучшего качества работ (каменных и отделочных) нужны более квалифицированные рабочие мастера, т. е. их замена или переквалификация.

Гонконг. Как здесь выживают местные

Для устранения простоев в работе каменщиков раствор изготовлять на самом объекте, а не привозить издалека.

Источник: referat.bookap.info

Местные условия строительства это

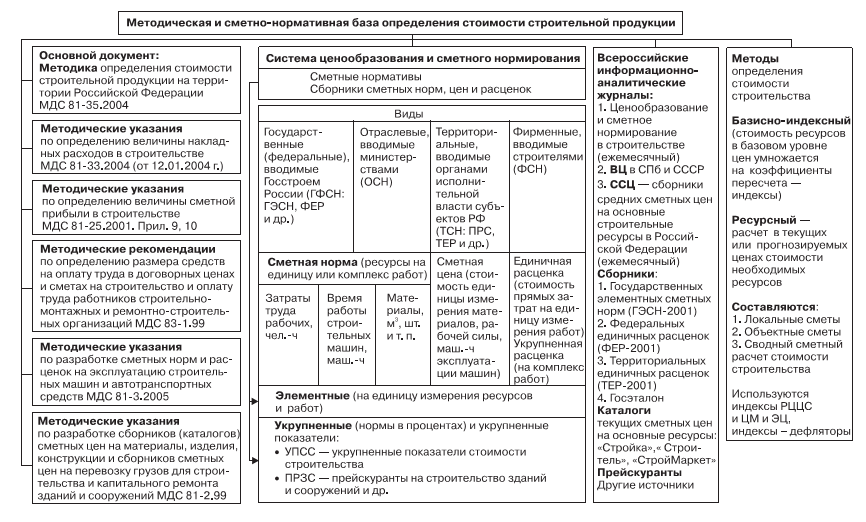

Для определения расчётной стоимости строительства (реконструкции) объектов на проектных стадиях (ТЭО, ТЭР) необходима разработка укрупнённых показателей стоимости строительства (УПСС). Основное назначение ТЭО (ТЭР) — подтверждение технической возможности и экономической целесообразности проектирования и строительства с определением основных технико-экономических показателей будущего предприятия.

В дальнейшем при разработке проектно-сметной документации эти показатели не должны быть ухудшены.

- обеспечивать достоверность стоимости строительства в соответствии с принятыми техническими решениями;

- легко адаптироваться к различным местным условиям строительства;

- обеспечивать наиболее быстрый и простой способ определения стоимости строительства.

Так как в ТЭО (ТЭР) объём горных выработок должен определяться укрупненно по направлениям: вскрытие, подготовка и т.д., то наиболее приемлемой из всех возможных вариантов оказалась номенклатура УПСС, соответствующая структуре сводной сметы.

Показатели выполнены на базе технических решений 1985-87 гг. (технология, оснащённость, техническая вооружённость, требования СНиП, правил техники безопасности и другие факторы, влияющие на сметную стоимость строительства). При определении стоимости работ, выполненных после 1990 г., к нормам принимается коэффициент, учитывающий изменение ценообразующих факторов.

Иго на Руси / Татаро-монгольское нашествие / Уроки истории / МИНАЕВ

Укрупненные показатели учитывают наиболее характерные усреднённые параметры: крепость пород по Протодъякову, площадь сечения выработок в свету, стоимость по смешанному виду крепи, буровзрывной способ проходки выработок.

При других значениях вышеуказанных параметров применяются поправочные коэффициенты, приведённые в технической части. Полная сметная стоимость горных работ определяется по формуле, указанной в технической части.

Для удобства в практическом пользовании, в отличие от действующей методики, показатели приведены в прямых затратах и с накладными расходами.

Основой УПСС является базовая стоимость 1 м3 выработки в свету по принятой номенклатуре работ. Показатели дают возможность определять стоимость горных работ в зависимости от степени детализации проектных решений по выработкам и комплексам, а для приблизительной оценки стоимости предусмотрены показатели по периодам ведения работ и в целом, и по шахте.

Для учёта различных местных условий к базисной стоимости применяется ряд поправочных коэффициентов, отражающих среднюю крепость пород, среднее сечение горных выработок, вид крепления горных выработок, комбайновый способ проведения горных выработок, вид крепления горных выработок и т.д. Система этих коэффициентов позволяет определить стоимость горных работ в зависимости от конкретных технических решений.

О некоторых направлениях совершенствования сметно-нормативной базы для рыночных условий

Переход предприятий на различные формы хозяйственного расчёта и экономической самостоятельности настоятельно требовали соответствующих методологических изменений в разработке этих основополагающих экономических нормативов. В 1989 г. Сибгипрошахтом предлагалось целесообразным пересмотреть в новом ценообразовании (1991 г.) следующие методические аспекты.

Замена принципов усреднения ценообразующих факторов при разработке зональных сметных цен на местные строительные материалы на конкретные условия строительства (строительного куста или даже отдельной стройки). Для отдельных (крупных) строек по решению заказчика и подрядчика могут разрабатываться построечные сметные цены.

Именно такой подход позволит создать сметно-нормативную базу, наиболее удовлетворяющую условиям хозрасчёта.

Сметные цены горнопроходческих работ должны отражать конкретные условия строительства заказчика и подрядчика, а не усреднённые условия в целом по бассейну при централизованной структуре управления и возможных компенсациях отдельных затрат. Именно новая организационная структура управления предприятием и их экономическая самостоятельность должны стать основой формирования хозрасчётного ценообразования.

Реализация принципа экономической самостоятельности предприятий должна предоставлять право решения самим предприятием применять привязанную к местным условиям строительства сметно-нормативную базу, составленную на основе общесоюзных сметных норм. В этом случае следует исключить право финансирующего отделения Стройбанка вмешиваться в договорные условия заказчика и подрядчика. По действовавшему положению привязанная к местным условиям строительства сметно-нормативная база утверждалась Минуглепромом СССР.

Первое направление содержало создание отраслевой системы автоматизированной разработки сметных нормативов и новых методов разработки сметно-нормативной базы при проектировании предприятий угольной промышленности за период с 1976 по 1984 гг.

Второе направление связано с совершенствованием сметнонормативной базы при строительстве горных предприятий на основе результатов разработки прогрессивных сметных нормативов для горных предприятий Сибири в ценах 1984 г. перед переходом на рыночные отношения и в условиях развития рыночных отношений.

Большое значение в использовании научных результатов совершенствования методических приемов и их внедрении в практику имеет процесс проектирования горных предприятий. Поэтому инициативная разработка целого ряда сметных нормативов осуществлялась во взаимодействии институтов Сибгипрошахт, Горного дела СО РАН и Кузниишахтострой.

- Сметные межотраслевые нормы расхода материалов буровзрывного комплекса и шпуров при проходке вертикальных стволов и шурфов (1990 г.).

- Нормы для определения стоимости горных выработок, проходимых в породах, опасных по горным ударам и выбросам (1990 г.).

- Отраслевые нормативы стоимости геологоразведочных работ (1990 г.). Основные исполнители работ — А.П. Астахов и Т.М.Теслицкая

- Разработка фирменных (территориальных) СНиР на горнопроходческие работы для условий Кузнецкого угольного бассейна.

- новой структуры и номенклатуры сметных норм;

- технологических схем проведения горных выработок, паспортов крепления и др.;

- графиков производства работ;

- сметных норм по уточненной номенклатуре;

- калькуляций сметных цен на применяемые ресурсы;

- фирменных единичных расценок.

- а) прохождение и углубление вертикальных стволов и шурфов;

- б) прохождение выработок на действующем и с действующего горизонта;

- в) прохождение выработок II периода строительства.

- Разработка ресурсных сметных норм (РСН) на общешахтные машины и механизмы и выпуск привязанного к местным условиям сборника единичных расценок на общешахтные расходы. Ресурсные сметные нормы необходимы для составления ресурсных смет на общешахтные расходы.

- Разработка программы для автоматизированного составления смет на горнопроходческие работы, включая общешахтные расходы. Существующие программные комплексы позволяют выпускать сметы только на прямые забойные затраты без общешахтных расходов.

- Разработка укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) на монтаж и демонтаж временного горнопроходческого оборудования. В нормах и ценах 1984 г. такие укрупненные показатели применялись. Необходима корректировка этих норм, учитывающая современный уровень организации ведения этих работ.

- Разработка норматива стоимости перевозки 1 т горнопроходческих машин и оборудования от машинопрокатных баз до стройки и обратно. Действующий норматив устарел. Необходима разработка нового норматива, учитывающего современную схему транспорта горнопроходческих машин и механизмов.

- Разработка укрупненных норм на проведение мероприятий по прогнозу и профилактике внезапных выбросов и горных ударов. Первая редакция таких норм разрабатывалась для цен 1984 г., но необходима их существенная корректировка и дополнение для современного уровня строительства.

- Разработка сметных норм буровзрывного комплекса. Применяющийся буровзрывной комплекс усреднен для всех угольных бассейнов. Необходима разработка сметных норм для условий Кузнецкого угольного бассейна.

- Укрупненные показатели базисной сметной стоимости (УПБСС) горнопроходческих работ для шахт Кузнецкого угольного бассейна (1994 г.).

- Укрупненные ресурсные сметные нормы на общешахтные расходы I периода строительства шахт (УРСН-1) АООТ «Прокопьевскуголь» Кузнецкого угольного бассейна (1995 г.).

- Другие нормативы на горнопроходческие работы.

Источник: www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai

Ограничения территории непригодной для строительства. Функциональное зонирование территории населенного пункта. Выбор площадок для размещения селитебной зоны

Зоны регламентированного градостроительного использования территорий.

Территории с месторождением полезных ископаемых и территории, где развиваются (существуют) неблагоприятные процессы.

Санитарно-защитные зоны от промышленно-коммуникационных объектов;

Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических объектов (очистительные сооружения, электроподстанции);

Санитарно-защитные зоны от санитарно-технических объектов (свалки, кладбища, полигоны промышленных отходов);

Полосы отвода и охранные коридоры автомобильных и железных дорог;

Охранные коридоры инженерных коммуникаций;

Шумовые зоны (аэропорты);

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

Водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов;

Городские зеленые насаждения;

Особо охраняемые природные территории;

Зоны охраны памятников истории и культуры;

Зоны с особыми условиями использования территории:

водоохранные зоны (хозяйственная деятельность в пределах которых проводится в соответствии с постановлением правительства РФ и утвержденными областными постановлениями);

особо охраняемые природные территории, хозяйственная деятельность на которых ведется в соответствии с федеральным законодательством;

санитарно-защитные зоны (хозяйственная деятельность ведется в соответствии с законом об охране окружающей среды);

зоны, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

месторождения полезных ископаемых.

При формировании населенных мест для обеспечения санитарно-гигиенических условий проживании населения устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитные зоны — обязательный элемент любого промышленного предприятия, а также любого производства, которое может быть источником вредного воздействия на окружающую среду или здоровье человека.

Санитарно-защитные зона — территория между границами промышленных площадок, складов открытого или закрытого хранения, предприятий сельского хозяйства и границами селитебной застройки.

Санитарно-защитные зоны предназначены для обеспечения требуемых гигиенических норм, содержания в атмосфере загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных коммуникаций, ЛЭП; снижения факторов физического воздействия (шума, инфразвука, уровня вибрации, электромагнитных волн); создания архитектурно-эстетического барьера между промышленной и жилой зоной; организации дополнительных зеленых площадей.

Ширина санитарно-защитной зоны для промышленных предприятий устанавливается, исходя из класса вредности:

Предприятия первого класса — 2000 м

Предприятия второго класса — 1000 м

Предприятия третьего класса — 500 м

Предприятия четвертого класса — 300 м

Предприятия пятого класса — 100 м

- 1 класс — свиноводческие комплексы, птицефабрики и комплексы КРС;

- 2 класс — звероводческие фермы, склады для хранения ядохимикатов, предприятия по хранению пестицидов;

- 3 класс — фермы КРС (овцеводческие и коневодческие), фермы птицы, склады для хранения ядохимикатов до 50 тонн;

- 4 класс — кролиководческие фермы, ветеринарные лечебницы, теплицы и парники, гаражи и парки по ремонту, хранению и обслуживанию машин и сельскохозяйственной техники и подсобные хозяйства до 100 голов;

- 5 класс — хранилища фруктов, овощей, зерна. Картофеля, минеральные склады сухих минеральных удобрений.

Санитарно-защитные зоны для дорог

Земли, на которых расположена транспортная инфраструктура — полоса отвода — земельный участок, предоставляемый для размещения элементов дорог и дорожных сооружений, защитных лесонасаждений и устройств, необходимых для содержания и использования дорог.

Придорожная полоса — земельный участок, прилегающий с обеих сторон к полосе отвода, в границах которого устанавливается особый режим использования земель.

На полосах отвода запрещается строительство жилых и общественных зданий и иных сооружений, проведение строительных и изыскательских работ, распашка земель, сенокошений и т.д.

Земли полосы отвода региональных автомобильных дорог могут предоставляться с постоянное или бессрочное пользование государственным областным учреждениям.

Размеры полосы отвода устанавливаются в соответствии с категорией дороги. Полосы отвода должны быть озеленены.

Создаются для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты.

В пределах водоохранной зоны выделяется прибрежная защитная полоса с более строгим охранным режимом.

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования определяется исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических условий с учетом прогноза изменения береговой линии водного объекта.

Минимальная ширина водоохраной зоны рек от 50-500 м в зависимости от их протяженности и ширины русла (в нашем случае 50 м).

Минимальная ширина водоохраной зоны озер и водохранилищ при площади акватории до 2-х км2 — 300 м, более 2-х км2 — 500 м и более.

Прибрежная защитная полоса

Устанавливается в зависимости от видов угодий и крутизны склонов территории, прилегающих к водным объектам. Колеблется от 15-100 м.

В пределах водоохранной зоны нельзя:

- 1. Проводить авиационные химические работы;

- 2. Использовать химические средства борьбы с вредителями;

- 3. Использование навозных стоков для удобрений;

- 4. Складирование мусора и навоза;

- 5. Устраивать дачные и огородные участки при ширине водоохраной зоны менее 100 м и крутизне склонов прилегающей территории более 30;

- 6. Складировать ядохимикаты.

В пределах прибрежной полосы нельзя:

- 1. Распахивать землю;

- 2. Применять удобрения

- 3. Пасти и организовывать летние лагеря скота, кроме традиционных мест водопоя

- 4. Устанавливать сезонные стационарные палаточные городки

- 5. Размещать и выделять участки под индивидуальное строительство (садовые участки)

В пределах прибрежных полос участки могут предоставляться для объектов водоснабжения, объектов рекреации, объектов рыболовного хозяйства и гидротехнических сооружений.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Ограничение непригодных для населенного пункта территорий

Общая схема планировки является эскизным решением

архитектурно — планировочной композиции и планировочной

структуры населенного пункта в целом, где учтены местные

условия и соблюдены санитарно-гигиенические, инженерно-

строительные, архитектурные, противопожарные и зооветеринарные требования.

На первой стадии проектирования планировки и застройки населенных мест составляется опорный план населенного пункта. На топографическом плане территории, предназначенной для перспективного строительства данного населенного пункта, производится выделение участков неблагоприятных для перспективного строительства:

ограничиваются территории с уклонами рельефа менее 0,5 %;

отграничиваются территории с уклонами рельефа более 8 %;

отмечается промоины и тальвеги; при этом пунктиром обозначается скелетная линия и обе стороны от нее проводится граница возможной застройки на расстоянии 20-50 м в зависимости от крутизны склонов;

вдоль водоемов пунктирной линией отделяются территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 1,5 м (по горизонталям);

по данным геологических изысканий отводятся территории с высоким стоянием грунтовых вод, с расчетным сопротивлением грунтов менее 2 кг/кв.см; участки засоленных почв и др.;

отграничиваются санитарно-защитные полосы вдоль дорог: от поселковой дороги 2-ой группы — 20м, от поселковой дороги 1 группы — 30м, от районной дороги — 50м, от дороги более высокого класса -100м;

определяются места въезда — выезда из населенного пункта и направления к районному центру, другим населенным пунктам;

намечаются зоны санитарной охраны от кладбищ, животноводческих комплексов, мест складирования минеральных удобрений и ядохимикатов, ветеринарных лечебниц и др.;

условными знаками отмечаются здания различного физического износа (более 70% — непригодные для дальнейшей эксплуатации, от 50 до 70% — сохраняются и реконструируются до 50% -пригодные для использования в перспективе, также могут реконструироваться или модернизироваться).

Функциональное зонирование территории населенного пункта

Зонирование населенных пунктов необходимо для определения вида градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Сложившаяся градостроительная ситуация четко определяет современное функциональное зонирование территории населенного пункта, включающей следующие зоны:

зоны городского центра (межселенная и общегородское, социально-культурное обслуживание, административное и хозяйственное управление, научная, образовательная и общественная деятельность);

производственные зоны (зоны, на которых ведется промышленное и опытное хозяйство);

научно-образовательные зоны (научно-исследовательские и специального образования);

зоны инженерных и транспортных инфраструктур (инженерное и транспортное обслуживание города);

зоны внешнего транспорта и внешних инженерных коммуникаций;

рекреационные зоны ( территория рекреационной деятельности и ее обслуживание);

зона охраны среды (территория историко-культурных ценностей и ценных природных объектов);

зоны специального назначения (обслуживание специфических государственных и городских функций).

В жилой зоне размещаются жилые микрорайоны и кварталы, внеквартальные зеленые насаждения, могут быть расположены отдельные промышленные предприятия невредного производственного профиля.

В зоне городского центра располагаются участки административно-общественных учреждений и учреждений культурно-бытового обслуживания населения.

В промышленной зоне размещается промышленное предприятие с внутренними улицами и дорогами и зелеными насаждениями.

Выбор площадок для размещения селитебной зоны

Наиболее ответственными являются выбор и организация территорий, отводимых для жилых зон. Вопросы размещения жилых зон необходимо разрабатывать в нескольких вариантах с комплексным анализом.

Анализ вариантов для выбора территорий под застройку должен охватывать следующие основные вопросы:

сравнительную оценку природных и санитарно-гигиенических условий намечаемых под застройку территорий;

достоинства и недостатки во взаимном размещении промышленных предприятий и жилых зон;

условия организации удобных сообщений между жилыми зонами и основными местами приложения труда с учетом необходимых затрат времени трудящимися на трудовые поездки в различных вариантах размещения жилых территорий;

условия обеспечения жилых зон водоснабжением, канализацией и энергоснабжением;

сравнительную оценку территорий по затратам на их инженерную подготовку;

удобства сообщения населенных жилых районов с местами массового отдыха в городе и в пригородной зоне;

сравнительную оценку объемов и стоимость всех видов строительства по укрупненным показателям;

выбор типов застройки жилой зоны для расселения и обслуживания жителей. Детальный проект застройки, базирующийся на конкретном титульном списке строительства и выявленном плане финансирования этого строительства, рассчитывается на несколько ближайших лет.

Выбор территорий для жилых зон делается с учетом:

максимального использования рельефа застраиваемой территории;

создания наилучших условий для проветривания и инсоляции жилой застройки, а также обязательной изоляции ее от транспортных магистралей;

обеспечения всеми видами современного инженерного оборудования и благоустройства каждого жилого района.

Источник: vuzlit.com