Подготовку к производству монтажных работ осуществляют в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01—85 и СНиП 3.05.05-84 «Организация строительного производства». При организационно-технической подготовке заказчиком должны быть определены и согласованы с генподрядчиком и монтажной организацией: условия комплектования объекта оборудованием и материалами с учетом поставки комплектов оборудования на технологический блок; графики, определяющие сроки поставки оборудования, изделий и материалов с учетом последовательности монтажа, а также производства сопутствующих специальных строительных и пусконаладочных работ; уровень заводской готовности, монтажной технологичности на основе действующих нормативных и директивных документов; перечень оборудования, монтируемого с привлечением шеф-монтажного персонала предприятий-изготовителей; условия транспортирования к месту монтажа крупногабаритного и тяжеловесного оборудования.

Подготовка к производству монтажных работ на объекте является одним из главных направлений технической политики монтажных организаций и охватывает комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества работ монтажного производства. Подготовка монтажных работ состоит из 3-х частей: организационной, инженерно-технической и материально-технической.

Как правильно проводить монтаж вентфасада

Организационная подготовка включает:

организацию рабочих бригад и обеспечение условий для их ритмичной и безопасной работы;

организацию при объектных рабочих мест бригад, складских помещений;

контроль за выполнением стройорганизациями проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий, установке закладных деталей, элементов и конструкций технической укрепленностиобъекта;

контроль за своевременным предоставлением строительными и другими подрядными организациями фронта работ для монтажа систем безопасности;

приемку от строительной организации зданий, сооружений и помещений под монтаж систем безопасности.

Инженерно-техническая подготовка включает:

изучение проектно — сметной документации, подготовку обоснованных замечаний и предложений по ней, их согласование с проектной организацией и заказчиком;

разработку план-графика проведения монтажных работ на объекте и его согласование со всеми участниками процесса выполнения работ на объекте;

решение вопросов организации и технологии выполнения монтажных работ на объекте.

Материально — техническая подготовка включает:

заготовку материалов, монтажных изделий и конструкций;

доставку материалов, изделий, инструмента и другого оборудования на место монтажа.

Таким образом, к началу производства работ по монтажу систем безопасности независимо от того, выполняются они по проектно-сметной документации или по акту обследования, должны быть проведены следующие основные подготовительные работы:

разработана, утверждена и передана монтажной организации проектно-сметная документация или акт обследования. Проектно — сметная документация должна иметь штамп “Разрешено к производству” и подпись ответственного представителя заказчика, заверенную печатью;

🟢План строительства двускатной крыши

оформлен договор на выполнение монтажных работ;

принята строительная часть объекта в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85;

приняты от заказчика (генподрядчика) материалы, оборудование систем безопасности, подлежащие монтажу, в количестве и номенклатуре, предусмотренных проектом;

проверено наличие электропитания и электрического освещения в зоне монтажа;

Источник: studbooks.net

Монтажные планы в строительстве

Календарное планирование монтажных работ

Календарные планы

Исходным документом для календарного планирования является утвержденный план осуществления строительства в целом (директивный график), на основе которого составляются подробные календарные планы, охватывающие все виды работ, в том числе монтажные. В календарном плане монтажных работ по объекту сроки их выполнения увязывают со сроками производства общестроительных и специальных работ. Календарный план должен охватывать не только основные процессы, но и вспомогательные, и отделочные. При разработке плана монтажных работ учитывают конструктивные особенности возводимого сооружения; очередность и сроки поступления конструкций; необходимость эффективного использования монтажных машин и своевременное предоставление фронта для других видов работ.

Календарный план монтажных работ обычно содержит графики производства работ, движения рабочих; работы машин, поступления стальных и сборных железобетонных конструкций; данные для составления сетевого графика строительства, а для сложных комплексов — локальный сетевой график. Графики производства работ составляют на отдельные пространственно-жесткие секции сооружения (пролеты, ярусы, этажи, отсеки между температурными швами и т. п.) или на отдельные объекты.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Применяемые на практике формы календарных графиков различаются степенью детализации. Наиболее полными являются формы 2, 3. Для оперативного руководства работой каждой бригады на основе технологических карт и календарных графиков составляют недельно-суточные или декадно-суточные графики. Последовательность и продолжительность выполнения монтажных процессов может быть показана в виде обычной или сетевой циклограммы. Циклограмма представляет собой графическое изображение всего комплекса монтажных процессов и дает возможность определить место работы каждого звена в любой день, продолжительность каждого рабочего процесса и монтажных работ в целом по зданию.

Сетевые графики

Для решения вопросов организации строительства при осуществлении больших комплексов или систем работ применяют систему управления, планирования и контроля за ходом работ по методу критического пути. Оперативный план по методу критического пути составляют в виде сетевого графика, представляющего собой графическую модель производственного процесса.

Элементами сетевого графика являются: продолжительность работ (производственных процессов), события, выражающие конкретные результаты работы, достаточные для начала следующей работы и связи между ними. Часто работа не может быть начата до наступления нескольких событий, хотя эти события не связаны друг с другом технологически.

Например, монтаж наземных строительных конструкций здания нельзя начинать до тех пор, пока не выполнены и не приняты фундаменты (первое событие), не закончена сборка монтажного крана (второе событие) и не поступили на площадку в комплекте строительные конструкции, необходимые для начала монтажа (третье событие). События на сетевом графике изображают кружками или овалами, работы — сплошными стрелками, связывающими между собой события. Другие связи между событиями (ожидания, связанные с соблюдением технологических перерывов, зависимость свершения одного события от свершения другого и пр.) изображают пунктирными стрелками. В кружках проставляют номера событий, а над стрелками — продолжительность работ. Длина стрелок произвольная и не связана с величиной продолжительности работ.

Сетевые графики могут быть составлены с различной степенью расчленения или укрупнения работ и событий; их можно разрабатывать для условий заданных либо неограниченных ресурсов (материалов, конструкций, машин, рабочих). При неограниченных ресурсах сетевой график составляют с учетом только технологических зависимостей. При ограниченных ресурсах учитывают и организационные зависимости.

Посредством сравнения суммарной продолжительности каждой из непрерывных последовательностей работ, изображение которых одним своим концом опирается на начальное, а другим — на конечное событие сетевого графика, выделяют критический путь, т. е. такую последовательность работ, суммарная продолжительность которых имеет максимальную величину. Особенность критического пути состоит в том, что его величина равна продолжительности возведения объекта.

Если продолжительность возведения объекта по расчетам получается больше заданной, подготавливаются и осуществляются мероприятия по сокращению критического пути, например, за счет увеличения числа машин и рабочих, введения дополнительных смен на наиболее напряженных участках пути, организации параллельных потоков работ. Возможно, что после сокращения наиболее длительного пути критическим станет следующий за ним по продолжительности путь, это может потребовать дополнительных мероприятий по его сокращению, если он больше требуемой продолжительности, и т. д. После четкой отработки сетевого графика, когда продолжительность отдельных работ будет приведена в соответствие с заданным или допустимым конечным сроком строительства, график становится отражением оперативного плана возведения объекта.

Любое изменение продолжительности работ, лежащих на критическом пути, соответственно изменяет срок окончания строительства. Зная критический путь, обращают особое внимание и усилия на работы, лежащие на этом пути, своевременное выполнение которых позволяет закончить строительство в установленный срок.

Для выполнения работ, попавших на другие, некритические пути, имеется некоторый резерв времени. Поэтому задержки в сроках их выполнения не скажутся на конечном сроке строительства объекта до тех пор, пока длительность пути, на котором они находятся, не сравняется с критическим.

В качестве примера приведена ведомость работ и продолжительность их выполнения на строительстве сборочного цеха машиностроительного завода и сетевой график этого строительства (рис. 1). Здание цеха имеет два пролета по 36 м с мостовыми кранами грузоподъемностью от 20 до 100 т. Длина здания 204 м.

Сетевой график через установленные промежутки времени (например, неделю, две недели, месяц) систематически корректируют на основе информации о ходе работ, поступающей в планирующий центр от ответственных исполнителей.

Источник: stroy-technics.ru

Планирование и организация монтажных работ

Монтаж оборудования на предприятиях по переработке пластмасс производится при строительстве новых объектов, а также при реконструкции и ремонте действующих. В последних двух случаях монтажу предшествует демонтаж, проводимый, как правило, в обратной последовательности.

Монтажные работы включают комплекс операций по сборке оборудования, установке его на фундамент, регулированию и наладке.

К монтажным работам относятся:

- • подготовка фундаментов, опор и участков для установки оборудования;

- • работы по выгрузке оборудования и транспортировке его на место монтажа;

- • сборка оборудования и установка его на фундамент;

- • регулирование, наладка и сдача оборудования в эксплуатацию.

Монтажные работы на вновь создаваемых предприятиях, в зависимости от

сложности, массы и габаритов оборудования, могут проводиться либо силами специализированной подрядной организации, либо персоналом службы главного механика. Привлечение сторонней организации ускоряет процесс проведения монтажных работ и избавляет заказчика от покупки или аренды специализированного монтажного оборудования.

Однако при реконструкции предприятия демонтаж и монтаж оборудования силами службы главного механика часто предпочтительнее привлечения сторонней организации. Это связано с тем, что на действующем предприятии служба главного механика, как правило, полностью укомплектована, хорошо знакома с различными видами оборудования и оснащена многими видами инструментов, необходимых для проведения монтажных работ.

При организации нового предприятия монтаж силами службы главного механика имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К преимуществам можно отнести то, что в процессе монтажа персонал механической службы знакомится с особенностями устанавливаемого оборудования и в период пусконаладочных работ и запуска производства на проектную мощность легче и быстрее справляется со всеми возникающими проблемами. Недостаток монтажа собственными силами в том, что служба главного механика должна быть полностью сформирована и обучена еще до начала поставки оборудования на строящееся предприятие, что ведет к дополнительным затратам.

Для регулировки, наладки и сдачи основного технологического и сложного вспомогательного оборудования рекомендуется включать в контракты на его поставку требования о проведении шеф-монтажа и вывода на режимы, оговоренные в контракте.

Перед началом работ монтажная организация или дирекция строящегося предприятия принимает у строительной организации фундаменты и другие строительные конструкции, предназначенные для установки оборудования или металлоконструкций. Акт сдачи-приемки оформляется по установленной форме и подписывается представителями заказчика, а также строительно-монтажной организацией (если последняя привлекается к выполнению монтажных работ). В прилагающемся к акту формуляре указываются:

- • проектные и фактические размеры фундаментов и их высотные отметки;

- • фактическое пространственное расположение анкерных болтов и колодцев под них;

- • расположение закладных элементов, реперов и металлических пластинок, на которых зафиксированы главные оси;

- • высотные отметки фундамента, а также некоторые другие данные в зависимости от конструкции возводимого объекта.

Устанавливать оборудование на фундамент можно только после окончания срока выдержки бетона в течение времени, определяемого техническими условиями. Колодцы для анкерных болтов, а также вся открытая поверхность фундамента должны быть очищены от строительного мусора и наслоений.

Чрезвычайно важно соблюдать установленные допуски на изготовление фундаментов; должны быть строго выдержаны не только размеры в плане и точная разбивка главных осей, координирующих монтируемое оборудование по отношению к другим сооружениям, но и все высотные отметки [1].

Максимально допустимые отклонения размеров фундаментов от заложенных в проектной документации, мм:

основные размеры в плане (длина, ширина). ±30

высотная отметка поверхности фундамента,

на которую устанавливается оборудование. -30

выступающие торцы анкерных болтов. +20

размер колодцев под анкерные болты. +20

расстояние между центрами колодцев для анкерных болтов

и осью фундамента. ±10

отклонение осей анкерных болтов (на 1 м длины) . ±1

Особое внимание следует обращать на состояние фундаментных болтов, в первую очередь, на их нарезную часть, которая должна быть тщательно очищена и смазана для защиты от коррозии. Каждый болт крепят двумя гайками.

При занижении высотных отметок поверхности фундамента до 30 мм под опорную поверхность оборудования укладывают стальные подкладки (планки или клинья), а после установки оборудования производят равномерную подливку бетона.

Допустимые отклонения от проектных размеров для оснований под оборудование на железобетонных перекрытиях, мм:

высота отметки опорных балок. ±20

расположение в плане осей балок. ±25

расположение в плане осей отверстий

под болты для крепления оборудования к перекрытию. ±10

Примерно такие же отклонения устанавливают и для оснований под оборудование на металлических конструкциях.

Конструкции фундаментов под оборудование зависят от его габаритов, а также от величины и характера воспринимаемых фундаментом нагрузок. Кроме веса машины, на фундамент могут передаваться ударные нагрузки, колебания и вибрация.

Материалом для фундаментов служат бетон и железобетон, а в некоторых случаях — бутобетон и кирпич. Лучшим материалом является железобетон. Он хорошо сопротивляется изгибу и перерезывающим усилиям, поэтому из железобетона можно выполнять тонкостенные фундаменты, фундаменты-плиты и фундаменты сложной конфигурации.

Для легких машин (весом до 4 т) фундаменты выполняют из кирпича (при расположении выше уровня грунтовых вод).

Для фундаментов под оборудование, работающее без динамических нагрузок, применяют бетон марки 75-90 (предел прочности на сжатие в кг • с/см 2 ); под тяжелое оборудование, работающее при неуравновешенном режиме, — марки 90-110; под тяжелое и ответственное оборудование — марки 110-140. Кирпичные фундаменты выполняют из кирпича марки не ниже 100 на цементном растворе марки не ниже 50.

Оборудование весом до 8 т, работающее без динамических нагрузок, можно устанавливать на бетонную подготовку пола толщиной 150-200 мм (толщина бетонной подготовки без учета пола должна быть не менее 100 мм).

Для обеспечения нормальной работоспособности оборудования и технологической схемы в целом необходимо точно установить и выверить технологическое оборудование в плане и по высоте. Оборудование, как правило, устанавливается на фундаменте (рис. 11.1), и суммарная жесткость системы «станина оборудования-фундамент» во многом определяет надежность технологического процесса [3]. Оборудование обычно устанавливается двумя способами:

Рис- 11-1- Установка оборудования на фундаменте: 1 — оборудование: 2 — пакет пластин; 3— подливка; 4 — фундамент

- * непосредственно на фундамент или бетонную подливку;

- * на фундамент с применением пакетов плоских металлических подкладок.

Для компенсации неточности размеров фундаментов применяются пакеты

подкладок, установочные болты,упругие шайбы, фундаментные болты.

До установки оборудования на фундамент укладывают подкладки или приспособления для выверки монтируемого объекта. При выверке машин и аппаратов на фундаменте проверяют соблюдение требований горизонтальности, соосности, параллельности, вертикальности и привязки осей оборудования к осям здания и строительных конструкций.

Выверку горизонтального положения оборудования следует производить по базовым поверхностям (плоскостям разъема и расточкам под вкладыши подшипников или по контрольным площадкам).

Проверку соосности валов машин и агрегатов, соединяемых муфтами, следует производить в два приема:

- * предварительная проверка при помощи линейки и щупа (производится до затяжки фундаментных болтов и подливки бетоном плит, рам);

- * окончательная проверка при помощи специальных скоб, устанавливаемых на полу муфт ах.

Проверку соосности необходимо производить при совместном повороте валов на 90,180 и 270°, т. е. через каждые 90°. Замеры производятся между торцами полумуфт (в осевом направлении) для определения величины излома осей.

Соосность удаленных друг от друга деталей и отверстий определяется с помощью нивелира или теодолита.

Для выполнения монтажных работ, кроме проекта, необходима следующая документация:

- * паспорт на каждую единицу монтируемого оборудования;

- * инструкция по монтажу и регулированию, содержащая описание способа и технологическую последовательность монтажа всех составных частей оборудования, а также методику регулирования;

- • формуляр (на сложное оборудование) с указанием допусков на сборку других контролируемых параметров;

- • рабочие чертежи на установку оборудования с привязкой по осям здания и высотным отметкам.

Оборудование для монтажа принимается исполнителями работ, которые проверяют: комплектность оборудования в соответствии со спецификациями или упаковочными ведомостями зав ода-изготовителя; отсутствие повреждений, поломок, трещин, вмятин и других видимых дефектов; наличие и комплектность инструмента и специальных приспособлений; наличие и сохранность на оборудовании пломб, пробок и заглушек [2]. Приемка оборудования для монтажа оформляется актом установленной формы, в котором фиксируются некомплектность и обнаруженные при проверке дефекты.

В зависимости от веса и габаритов оборудования и его отдельных узлов, а также от оснащенности участка монтажа подъемно-транспортными средствами выбирают метод монтажа — индустриальный или узловой (блочный).

Выбор способа монтажа зависит от ряда факторов:

- • габариты, масса и конструктивные осо бенности монтируемого оборудования;

- • размеры и качество монтажной площадки и ситуация, сложившаяся на ней в момент монтажа и после него;

- • пространственное положение оборудования и геометрические отметки его расположения;

- • оснащенность монтажными механизмами и приспособлениями, достигнутый уровень монтажной техники и пр.

При индустриальном методе оборудование устанавливают на место в собранном виде, что позволяет сократить сроки и стоимость монтажных работ, уменьшить число подъемов. Если такой способ невозможен, производят монтаж оборудования отдельными узлами или другими сборочными единицами. Вес отдельной сборочной единицы не должен превышать установленной грузоподъемности применяемых механизмов или приспособлений.

Монтаж узловым методом более продолжителен и трудозатратен. Большинство агрегатов по переработке пластмасс может быть смонтировано без разборки на узлы.

Крупные аппараты (например, силосы для хранения полимерного сырья), перемещение которых в собранном виде затруднительно, собирают и подготавливают к подъему на фундамент непосредственно у места установки.

Состояние оборудования и его готовность к установке на фундамент во многом определяют сроки монтажа, поэтому во всех случаях, когда позволяют возможности транспорта, предприятие-изготовитель поставляет оборудование полностью собранным и испытанным.

По размерам (длина, ширина, высота) оборудование делится на габаритное и негабаритное.

Размеры габаритного оборудования не выходят за пределы габаритов подвижного железнодорожного состава. Железнодорожные перевозки по России считаются габаритными, если размеры груза не превышают 13,3 м по длине; 3,25 м — по ширине; и 5,3 м — по высоте. Допустимая стандартная масса груза составляет 60 т.

Перевозимое автотранспортом оборудование, согласно п. 23 Правил дорожного движения, считается габаритным, если его ширина не превышает 2,55 м; высота — 4 м; груз выступает сзади не больше чем на 1 м (либо перевозится с одним прицепом). Габаритное оборудование можно перевозить по железной дороге или автотранспортом без всяких ограничений.

Негабаритное оборудование делят на следующие категории:

- • оборудование, которое можно перевозить по железной дороге при соблюдении определенных условий, согласованных с руководством железных Дорог;

- • оборудование, которое можно перевозить по шоссейным или водным путям;

- • оборудование, которое невозможно перевозить любым видом транспорта.

В последнем случае оборудование поставляется в виде отдельных блоков,

узлов и деталей. Если оборудование (в частности, силосы) габаритное по диаметру, но по длине выходит за пределы габаритов подвижного состава, то его перевозят по железной дороге или автотранспортом частями максимально допустимой длины. При этом на предприятии-изготовителе все части оборудования должны быть подвергнуты контрольной сборке с нанесением на них маркировки, по которой на монтажной площадке производится окончательная сборка.

При новом строительстве монтаж обычно совмещают со строительными работами. Например, оборудование устанавливают внутри здания, когда оно еще не перекрыто. Для демонтажа и монтажа в действующих цехах пользуются монтажными проемами, поэтому необходимо учитывать их расположение и размеры.

Маневренность монтажных механизмов и приспособлений в действующих цехах весьма ограничена наличием трубопроводных сетей и подземных коммуникаций, а также размерами проездов. Поэтому при выборе монтажных средств исходят из возможности их применения в данных конкретных условиях (имеется в виду доставка подъемной и монтажной оснастки к месту монтажа и безопасное проведение работ в окружении действующего парка оборудования). То же относится и к выбору способа монтажа.

Монтажу нового оборудования предшествует демонтаж старого. Демонтаж — очень ответственная операция, при которой всегда возможны нарушение запланированной последовательности работ и резкие перегрузки подъемных механизмов и их оснастки. Особенно опасно заклинивание поднимаемого оборудования в опорных конструкциях, поэтому начинать подъем нужно медленно, чтобы своевременно обнаружить заклинивание и принять меры для его устранения. Заклинивание устраняют с помощью домкратов, струбцин, отжимных болтов, подбивки клиньев и т. д.

Перед началом монтажных и демонтажных работ все оборудование и трубопроводы, прилегающие к рабочему участку, должны быть освобождены от содержимого и соответствующим образом отделены от демонтируемого оборудования. Все подземные коммуникации (канализация, трубопроводы, кабели и др.) необходимо обозначить на поверхности площадки хорошо видимыми указателями. Территорию монтажных работ ограждают или ограничивают указателями; разрешенные границы наносят также на генеральный план установки, прилагаемый к протоколу по организации монтажных работ в действующем цехе. Протокол подписывается руководством организаций, производящих работы, и администрацией эксплуатируемого цеха. Ответственные работы по монтажу и демонтажу должны производиться только в присутствии эксплуатационного персонала.

Монтаж обслуживающих металлоконструкций (лестничные марши, стремянки, площадки, кронштейны, этажерки, шахты для лифтовых подъемников и т. д.), а также обвязочных трубопроводов можно производить раздельно, после подъема и установки оборудования. Однако лучше выполнять их сборку и соединение с оборудованием до подъема — на подготовительной площадке или непосредственно у места подъема.

Исполнители монтажных работ сдают смонтированное оборудование в эксплуатацию после пробного пуска и испытания при рабочей нагрузке.

После окончания монтажа проверяют правильность и качество установки и сборки машин, затяжку болтовых соединений и других креплений, кинематику механизмов и правильность направления вращения; заправку подшипников и редукторов смазкой в соответствии с картой смазки машины. Емкости, трубопроводы и аппараты, работающие под давлением, проверяют опрессовкой на прочность и герметичность.

После проверки оборудование испытывают на холостом ходу, затем под нагрузкой. В период пробного пуска проверяют:

- • надежность креплений;

- • исправность работы смазочных систем, состояние и нагрев узлов трения;

- • плавность работы передач, отсутствие ударов, вибраций и ненормального шума;

- • плотность аппаратов, емкостей и трубопроводов;

- • надежность ограждений, защитных устройств и теплоизоляции.

Режим испытания (нагрузка, давление, время), а также способы обнаружения и устранения дефектов устанавливаются для каждой машины в соответствии с инструкцией по ее монтажу, пуску, регулированию и испытанию.

При обнаружении каких-либо дефектов машину останавливают, дефекты устраняют. Затем производят контрольное испытание. Результаты испытания оборудования вхолостую и под нагрузкой оформляют актами установленной формы, к которым прилагают акты промежуточной приемки фундаментов, скрытых и специальных работ, маслосистем; монтажные формуляры на сложное оборудование и исполнительные чертежи на монтаж оборудования.

Оборудование сдают в эксплуатацию после устранения всех выявленных испытаниями дефектов; по достижении нормальной работы при полной нагрузке в течение установленного времени испытания.

Оборудование, подведомственное Госгортехнадзору (аппараты, работающие под избыточным давлением более 0,07 МПа, краны, лифты и т. д.), разрешается эксплуатировать после регистрации в органах Госгортехнадзора.

После завершения всех строительно-монтажных работ производители работ готовят объект к сдаче заказчику. Оборудование должно вводиться в эксплуатацию опробованным, в состоянии полной готовности к нормальной работе.

Перед сдачей оборудование подвергают испытанию вхолостую — емкости и аппараты опрессовывают, машины и механизмы проверяют сначала на холостом ходу, затем под нагрузкой. Режимы испытаний (давление, продолжительность, нагрузка), а также способы выявления дефектов и их устранения для каждого вида оборудования указываются в паспортах или рабочих чертежах и технологических картах.

После исправления замеченных дефектов в присутствии заказчика производится контрольное испытание и составляется акт о сдаче по утвержденной форме, свидетельствующий о готовности оборудования к комплексному опробованию. Комплексное опробование объекта производит заказчик. Монтажники устраняют отдельные недостатки, замеченные при данном опробовании и в период вывода объекта на нормальный эксплуатационный режим.

Источник: studref.com

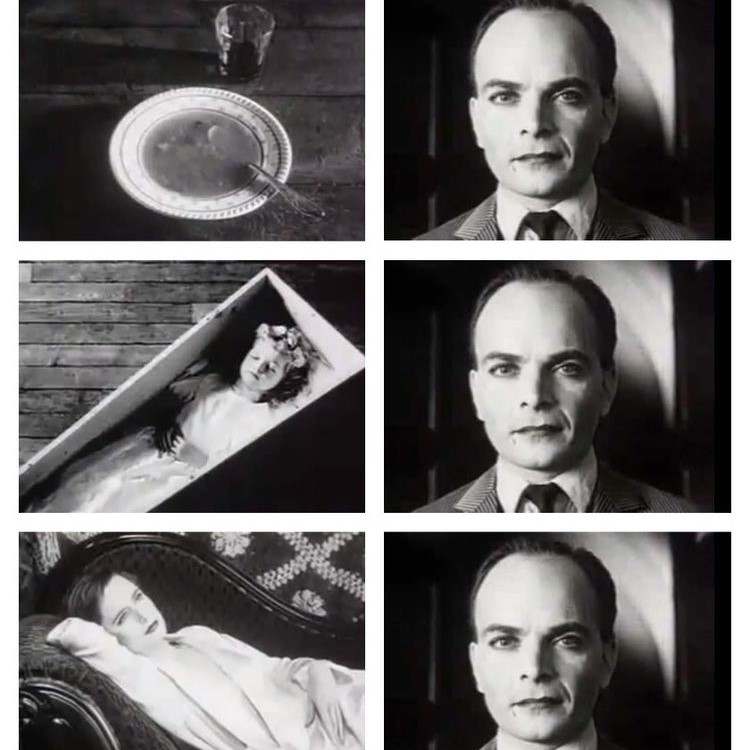

ПРАВИЛА МОНТАЖА КАДРОВ «ПО КУЛЕШОВУ»

Куски заснятой сцены монтируются по смыслу – по задачам сценария; при этом учитываются следующие возможности их соединения:

По направлению съемки (для чего необходимо находить и учитывать генеральное направление в съемке сцены).

По движению в кадрах (для чего необходимы при съемке «захлесты» движений и учет их направлений).

По темпу и ритму действия в кадрах (для чего необходимо на съемке учитывать темп и ритм монтирующихся друг с другом кусков).

По темпу и ритму движения кадра – съемка движущейся камерой (для чего необходимо строго учитывать направление, темп и ритм движения камеры в соединяемых кусках).

По размерам планов (для чего необходимо учитывать при съемке соотношение планов).

По композиции кадра – расположению и местоположению двигающихся и статистических объектов в кадре (для чего необходимо учитывать при съемке не только композицию кадров, но и движение, видоизменение композиции в кадрах – кинетическую композицию).

По тональности, свету и цвету (для чего необходимо учитывать при съемке освещение объектов в кадре, тональность кадров, их цветовую гамму, а также видоизменение освещенности и тональности и гаммы внутри кадров)« (Л.Кулешов «Первые киносъемки» М., Искусство 1962г., стр. 23-24)

А вот самые важные слова Льва Кулешова, как правило не учитываемые начинающими «киношниками»:

«Подготовляя к съемке сцену, мы с вами все время думаем о будущем монтаже этой сцены. Монтаж должен всегда учитываться и в режиссерском сценарии, и на репетициях, и на съемках, иначе смонтировать сцену (и фильм, состоящий из сцен) будет чрезвычайно трудно, а иногда просто невозможно».

Этот совет – всем киносоветам совет : начиная съемку очередного кадра, припомнить, чем (и смыслово и пластически) завершился предыдущий кадр, и хорошенько запомнить – чем закончился этот ваш только что снятый кадр, чтобы начинать съемку следующего не с смыслового и изобразительного нуля.

Ну и т.д. Да! – существуют предварительные раскадровки, рисунки предполагаемых кадров, по ним ясно, что с чего начинается и что чем заканчивается. Но практика съемки гораздо шире, вариативней, импровизационней, чем любые предварительные схемы-рисунки. Поэтому будьте внимательнее к этому вещему совету. Большинство фильмов сгубило несоблюдение именно этого совета. Ибо, если даже фильм «ни о чем», но хорошо слеплен-смонтирован, это уже – так много…

И далее более подробно «расшифруем» правила монтажа

Монтаж — это процесс “ сборки ” фильма из отдельных элементов — кадров. Но вырезать неудачные места и склеить оставшиеся еще не значит “ смонтировать “. Грамотный монтаж, даже в самых простых фильмах, состоящих из одного эпизода, предполагает соблюдение целого набора правил. Правила эти основаны на некоторых физиологических законах восприятия зрительной и звуковой информации.

Они выработаны чисто эмпирическим путем на протяжении первых двух-трех десятилетий существования кино и с тех пор не претерпели существенных изменений. Так называемый современный “клиповый” монтаж — это чаще всего либо примитивный параллельный монтаж двух или более разных эпизодов, либо малоталантливые попытки изобрести велосипед в области эмоционального монтажа.

Когда речь идет о монтаже одной сцены (а именно такой частный случай мы и будем разбирать), задача автора добиться того, чтобы зрителю было понятно, что происходит на экране и где разворачивается действие, если автор не ставит перед собой противоположной задачи — “запудрить” зрителю мозги. При этом в большинстве случаев весьма желательно, чтобы при просмотре зритель не замечал того, что эта сцена состоит не из одного, а из нескольких склеенных между собой кадров.

В теории это иногда называется комфортным восприятием стыка или склейки . На практике чаще говорят, — эти кадры между собой монтируются, а другие не монтируются.

Однако, читая о требованиях, предъявляемых к кадрам, которые могут быть “склеены” вместе, вы, скорее всего, обнаружите, что в вашем материале нет ни одной пары кадров, отвечающих всем условиям “ гладкого стыка “. Ничего страшного, прочитав о правилах видеомонтажа , вы сможете последующие свои съемки вести с учетом их требований. Не расстраивайтесь, если не все условия будут выполнены — изложенные правила при реальных хроникальных съемках часто невыполнимы в полном объеме.

О кадре, плане и других терминах

Прежде чем начать разговор о монтаже, нужно привести несколько определений из кинематографического и телевизионного лексикона.

Съемочный кадр или план — любой участок исходной видеоленты, с записью от нажатия кнопки RECORD до паузы, следующее нажатие — начинается следующий съемочный кадр.

Монтажный кадр или план — элемент смонтированного видеофильма — то, что осталось от съемочного кадра после того как его “подрезали” и вставили в нужное место.

Монтажный лист — описание исходного материала или готового фильма с последовательным указанием содержания каждого кадра и его координат на пленке (по счетчику).

Объект — место съемки (улица, квартира, пляж и т.п.), другое значение — персонаж, действующий в кадре.

Исходные материалы (исходники) — материал, записанный непосредственно видеокамерой.

Мастер-кассета (мастер) — кассета, на которую записывается монтируемый фильм.

Термин «план» имеет еще одно значение — это изображение определенного масштаба или крупности.

Определим планы в порядке уменьшения масштаба:

- 1. Сверхкрупный план или Деталь — кадр, в котором помещается только часть лица (глаза и нос или нос и рот, например), какой-нибудь небольшой предмет или его фрагмент (зажигалка, несколько кнопок на клавиатуре);

- Крупный план — кадр, в котором голова человека занимает почти все место;

- 1-й средний план — человек по пояс;

- 2-й средний план — человек по колени;

- Общий — человек в полный рост;

- Дальний план — человек занимает очень маленькую площадь кадра.

Монтаж по крупности

Самый распространенный случай монтажа, это когда нужно смонтировать два изображения одного и того же героя снятого разными планами (масштабами).

Например, вы хотите сначала показать человека в полный рост (общий план), чтобы зритель мог увидеть его костюм, походку, предметы или людей, которые его окружают.

Потом вы хотите дать зрителю возможность разглядеть лицо героя, поэтому после общего ставите крупный план, когда лицо занимает почти всю площадь кадра. Такой стык вряд ли останется незамеченным зрителем.

Дело в том, что на общем плане, как правило, черты лица плохо различимы, а на крупном плане выпадают из кадра предметы, окружающие героя. Поэтому зрителю приходится некоторое время после начала крупного плана сопоставлять два изображения и искать связь между ними. Происходит задержка восприятия, зритель не следит за действием, а пытается сообразить, что к чему.

Другой вариант склейки: после поясного плана героя (1-й средний) зритель видит крупный. Сомнений в том, что на обоих кадрах один и тот же человек не возникает, черты лица на 1-м среднем плане видны отчетливо. Однако и этот стык будет не очень удачным — разница в масштабах изображения столь незначительна, что сознание зрителя может воспринять такой переход как резкий скачок героя с одного места на другое.

Многолетним опытом было установлено, что наиболее гладко воспринимается стык между планами, находящимися на приведенной выше шкале через один. То есть, общий план монтируется с 1-м средним и наоборот, 2-й средний с крупным, и т.д.

Исключения: крупный план монтируется с деталью, общий план с дальним.

Еще одна рекомендация. Чтобы ваш стык выглядел на все 100%, не поленитесь на съемке при переходе со среднего плана на крупный, приблизившись к объекту на пару шагов, сделать также шаг в сторону. При этом слегка изменится ракурс и фон за героем, что тоже благоприятно отразится на восприятии склейки.

Монтаж по ориентации в пространстве

Предположим, вы снимали концерт какого-то эстрадного певца. Ваше место в зале находилось недалеко от сцены, чуть правее центра. Певец во время выступления в основном смотрел в центр зала. На вашей записи преобладающее направление его взгляда будет справа налево. В какой-то момент вам захотелось поснимать публику.

Вы повернулись направо и включили запись.

Если всё так и было, то при монтаже этих кадров вы столкнетесь с серьезной проблемой. Дело в том, что и певец, и публика на этих кадрах смотрят в одну сторону, справа налево. Зрителю, особенно тому, который не был на концерте, придется напрягать извилины, чтобы сориентироваться в пространстве.

Проблема бы не возникла, если бы для съемки публики вы повернулись не направо, а налево. Тогда глаза исполнителя и людей в зале имели бы встречное направление, и было бы ясно, кто на кого смотрит.

Простейший случай монтажа по положению объектов в пространстве — монтаж диалога двух персонажей (так называемая “ восьмерка “). Если взгляды этих людей будут направлены навстречу, кадры монтируются, если в одну сторону — нет.

В общем случае правило формулируется так: съемка двух взаимодействующих объектов должна производиться строго по одну сторону от линии их взаимодействия.

Линия взаимодействия — это воображаемая линия, проходящая через оба объекта.

Монтаж по направлению движения

Допустим, находясь где-то в незнакомом городе на автобусной экскурсии, вы сняли много красивых кадров во время движения по улицам, снимая как через правое, так и через левое окно. При монтаже у вас обязательно возникнут трудности связанные с тем, что кадры, снятые через левое и правое окно “не захотят” стоять рядом. У зрителя, да и у вас, неизбежно возникнет ощущение ожидания столкновения, вызванное тем, что на кадре, снятом через левое окно, дома и люди будут пролетать справа налево, а в кадре, снятом через правое окно наоборот. Зрителю будет казаться, что эти кадры были сняты из автомобилей, движущихся навстречу друг другу.

Чтобы выйти из положения, нужно во время съемки сделать несколько кадров через переднее стекло автобуса. Такие кадры будут монтироваться с любым из предыдущих кадров (разумеется, при соблюдении еще ряда условий, о которых ниже). Кроме того, если в конце кадра, снимаемого, например, через левое окно, перевести камеру на какой-нибудь неподвижный объект (крупный план человека, сидящего у окна), то следующий кадр монтируется “без вопросов”.

Это, только один из многих возможных случаев монтажа по движению. Если вы столкнетесь на практике с ситуациями, когда нужно монтировать кадры с движущимися объектами запомните: изменение направления движения объекта на стыке кадров не должно быть больше чем на 90 градусов. При этом не должна пересекаться вертикальная ось. То есть, если на одном кадре объект движется от нас чуть налево, то в следующем кадре он не должен двигаться направо.

Один из важных выводов, который должен сделать для себя начинающий видеолюбитель — нельзя склеивать горизонтальные панорамы, снятые в разных направлениях. Профессиональные операторы всегда начинают и заканчивают съемку панорам короткими статичными кусками. Это дает возможность монтировать панорамы через небольшую паузу в движении.

Монтаж по фазе движения

Вернемся еще раз к примеру, рассмотренному нами при разборе монтажа по крупности . Если ваш герой во время съемки активно жестикулирует, то, кроме смены крупности плана вам придется учесть еще один фактор — фазу движения . Это значит, что если в конце общего плана человек начал поднимать, левую руку, то в начале среднего плана эта рука также должна подниматься. Иначе изображение на “склеится”. Фазу приходится учитывать при монтаже циклически повторяющихся положений объекта.Это может быть идущий человек, велосипедист, вращающий педали, жонглер в цирке и т.п.

Монтаж по фазе движения очень непростая вещь. В игровом кино многие эпизоды снимают несколько раз не только для того, чтобы иметь несколько дублей одного кадра. Одно и то же действие, как правило, снимается несколько раз планами разной крупности.

Монтажер, таким образом, имеет возможность на монтажном столе подгонять каждое движение по фазе с точностью до кадра. В кино кадром называется одиночная картинка на кинопленке. В видео монтаже используется термин — frame . Любительская техника (кроме систем нелинейного монтажа ) не может обеспечить такую точность склейки, поэтому иногда при монтаже вам придется прибегать к помощи промежуточных кадров, чтобы избегать “сдвига по фазе”.

Монтаж по композиции

(Смещение центра внимания)

Начинающие видеолюбители предпочитают центральную композицию кадра. То есть, располагают главный объект по центру. Такая компоновка кадра очень распространена, и без нее не обойтись ни в кино, ни на телевидении.

Однако, часто для большей выразительности, а иногда и по необходимости главный объект съемки располагается не по центру кадра. И тогда при монтаже возникает необходимость согласования соседних кадров по композиции.

Еще раз вернемся к ситуации, когда нам нужно смонтировать общий и средний план человека. Если на общем плане человек заметно смещен в одну сторону кадра, а на среднем в другую, при просмотре в месте склейки зритель на время потеряет из вида объект из-за резкого смещения центра внимания. Чтобы этого не произошло, во время съемки и при монтаже нужно помнить еще одно правило: смещение центра внимания по горизонтали при переходе от кадра к кадру не должно превышать одной трети ширины экрана. Ситуация, когда может возникнуть резкое смещение центра внимания по вертикали, встречается значительно реже, но и тут действует аналогичное правило.

Монтаж по свету

В практике кино и видеосъемки часто встречаются случаи, когда при смене положения камеры относительно объекта съемки резко меняется фон, на который проецируется объект. Например, съемка человека, стоящего недалеко от окна. На одном кадре фигура видна на фоне темной стены, в другом на фоне яркого окна.

Даже при соблюдении всех уже рассмотренных нами правил монтажа стык между планами будет очень грубым из-за того, что слишком резко изменится характер освещения. Чтобы этого не произошло, нужно при съемке первого кадра “прихватить” немного окна, а при съемке второго — немного стены. Тогда оба изображения будут тесно связаны между собой общими деталями, и стыковка пройдет гладко.

Отсюда следует правило: соседние кадры не должны резко отличаться по тону и характеру освещения. Это относится и к ситуации, когда, например, дальний план снят при солнечном освещении, а общий или средний при пасмурном. Профессиональные кинооператоры в таких случаях снимают облака в тот момент, когда они закрывают солнце. Такой промежуточный монтажный кадр позволяет перейти от “солнечного” кадра к “пасмурному”.

Монтаж по цвету

Рассмотренный выше монтаж по свету является частным случаем монтажа по цвету .

Обобщая вывод, сделанный по отношению к тону и характеру освещения объекта, можно легко перейти к следующему правилу: соседние кадры в месте стыка не должны резко отличаться по цвету. Если в новом кадре возникают новые цвета, то они должны занимать не более одной трети площади кадра.

Волшебное средство -”перебивка”

Мы рассмотрели основные, но далеко не все правила монтажа двух соседних кадров. Видеолюбителю, впервые узнавшему о них, может показаться, что выполнение всех этих правил просто невозможно в полном объеме. В некотором смысле он окажется прав. Даже опытный профессиональный оператор при репортажной съемке в силу разных причин иногда не имеет возможности или времени чтобы снять всё по правилам, хотя бы потому, что снимая материал, он не всегда знает, как будет монтироваться тот или иной сюжет . Поэтому при монтаже могут возникать и возникают проблемы нестыковки. На этот случай у киношников и у телевизионщиков есть одно волшебное универсальное средство, которое называется перебивкой .

Перебивка — это кадр, который вклеивается между двумя другими кадрами, связанными между собой единством объектов и места действия.

Перебивкой в этом случае может служить кадр, на котором снята картина, висящая на стене кабинета, часы или книга на письменном столе и т.п. Однако, если в монологе речь идет именно о той картине или о том, что на ней изображено, то кадр с картиной уже нельзя назвать перебивкой. Он становится вполне самостоятельным смысловым кадром. Для рассмотренного варианта перебивки необходимо иметь возможность независимого монтажа звука и изображения, если ваш видеомагнитофон не имеет функции audio dubbing , то вам придется резать одновременно и звук и картинку. Это не очень хорошо, но для домашнего видео вполне приемлемо.

Перебивками нужно пользоваться с большой осторожностью и ни в коем случае не злоупотреблять ими. Большое количество перебивок в одной сцене свидетельствует либо о неумении снимать “монтажно”, либо об отсутствии у автора четкой творческой идеи.

О спецэффектах и фэйдерах

Фэйдер, как многим известно — функция, позволяющая выполнять переход в затемнение и выход из затемнения. Лучшее место для применения этого эффекта — разделение эпизодов. Если вы при съемке планируете, что каким-то кадром у вас будет заканчиваться эпизод — используйте фэйдер. Если думаете, что с какого-то кадра будет начинаться новый эпизод — также включите фэйдер . При монтаже просмотрите варианты перехода от эпизода к эпизоду с затемнением и без. Оставьте тот, что больше понравится.

Не злоупотребляйте спецэффектами. Примените к кадрам, снятым с помощью спецэффектов, знания правил монтажа и вам станет легче использовать такие кадры в фильме.

Источник: kinoshkola.org

СУЩНОСТЬ СБАЛАНСИРОВАНИЯ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Под сбалансированным планом строительства понимаются плановые задания по сооружению объектов строительства и вводу мощностей, обеспеченных материальными ресурсами. При этом система балансов охватывает в той или иной номенклатуре все основные виды строительных материалов, деталей и конструкций.

В реализации программ строительства участвуют многие организации заказчиков, предприятия, поставляющие материальные ресурсы, технические средства и технологическое оборудование, специализированные проектные, строительно-монтажные и снабженческие организации.

Большое число исполнителей, принадлежащих различным структурам, усложняют взаимоувязку работ всех организаций, принимающих участие в строительном производстве во времени и в пространстве. Сбор информации для разработки нормализованной технологии строительства объектов — довольно сложный процесс, так как включает в себя сведения о числе пространственных участков (захваток), их размере в плане, о распределении объемов работ по пространственным участкам, очередности включения участков, возможности совмещения производства работ на одном пространственном участке нескольких специализированных подразделений и т.д.

Разработка календарных планов СМР на программу строительной организации носит комплексный характер, отражающий в первую очередь организационно-технологические мероприятия по реализации производственной программы, что, в свою очередь, обусловливает особое внимание технологической обоснованности моделей объектов управления, на основе которых и осуществляется планирование в текущем периоде.

Календарная сбалансированность планов СМР и материально-технического обеспечения заключается в наличии конкретного материала при плановой производственной необходимости в этом материале. Схема производственно-экономического планирования, отображающая суть календарной сбалансированности, приведена на рис. 13.6.

Рис. 13.6. Укрупненная схема производственно-экономического планирования строительной организации

В этой схеме взаимосвязаны тендерные предложения, техникоэкономическое планирование, формирование портфеля заказов, с одной стороны, и возможности строительной организации, через систему календарного планирования СМР, с другой. Данная взаимосвязь и является основой календарной сбалансированности.

На примере месячного оперативного планирования СМР можно показать действующий механизм формирования сбалансированных планов в строительной организации (рис. 13.7).

Рис. 13.7. Последовательность выработки решений в оперативном планировании

Плановый отдел (ПО) строительной организации с участием производственно-технического отдела (ПТО), исходя из квартальных заданий и с учетом фактического выполнения за предыдущий период, устанавливает для своих подразделений задания на планируемый месяц. Эти цифры сообщаются строительным подразделениям.

Старшие производители работ (начальники участков), прорабы и мастера в соответствии с полученными плановыми заданиями осуществляют набор объемов работ в натуральном измерении с указанием сроков их выполнения по каждому объекту в отдельности. Со строительных участков предложения о включении в план соответствующих объемов работ поступают в ПТО строительного подразделения, где эти предложения рассматриваются с точки зрения реальности их выполнения и соответствия сроков выполнения работ плановым срокам ввода объекта в эксплуатацию. Для этого рассчитывают потребность в трудовых и материальных ресурсах, машинах и механизмах по участкам и в целом по строительному подразделению. Материалы поступают в соответствующие службы строительной организации, где выработка решений производится из условий наличия тех или иных ресурсов, что приводит в конечном итоге к несоответствию предлагаемого набора работ плана «снизу» и выделяемых ресурсов для выполнения работ в рассматриваемом плановом периоде. И как результат — рекомендация об изменении структуры и объемов планируемых работ на объекте, поскольку предложенные «снизу» физические объемы не подкреплены материально-техническими ресурсами.

Рассмотренная последовательность разработки сбалансированных планов практически не решает вопросов сбалансированности, так как:

- ? набор работ осуществляется локально по каждому объекту, без учета взаимосвязи между ними;

- ? виды и объемы работ в натуральных измерителях, определяемые производителями работ, рассматриваются с точки зрения интересов участков и строительных подразделений без учета требований субподрядных организаций;

- ? планируемый объектный набор работ не может быть гарантировано подкреплен соответствующими ресурсами, поскольку распределителем их является аппарат строительной организации.

Технико-экономическое планирование, формирование портфеля заказов, разработка сбалансированных планов СМР на программу строительной организации осуществляется на базе целой системы плановых заданий в условиях отсутствия методики, по которой объективность и достоверность решений не подвергались бы сомнению со стороны вышестоящих уровней управления. Поэтому разработанный «снизу» план практически всегда отличается от утверждаемого, поскольку предлагаемый план все-таки несет в себе субъективные моменты и формируется с известной долей учета своих собственных интересов за счет других.

Отсутствие методики получения достоверных и объективных расчетов сбалансированных планов показывает, что система календарного планирования СМР имеет направленность только на выполнение одной функции — увязать между собой системы строительной организации и материально-технического обеспечения, не затрагивая систему экономических решений (плановых заданий).

Планово-экономическим службам уже самостоятельно надо формировать экономическую политику строительной организации. Необходимо определить величину расчетной прибыли, уровень рентабельности, при которой строительная организация может не только существовать, но и развиваться. Надо иметь в виду, что плановые решения не ограничиваются этими двумя показателями.

Сюда включается ряд заданий, в той или иной степени влияющих на производительность труда, себестоимость, численность и т.д., т.е. формируется целая система плановых решений. Однако нельзя упускать из внимания, что и в условиях самостоятельности строительных организаций вполне возможно изменения в производственной программе, например в случае крупных аварий и других ситуаций. Поэтому, когда ведется разговор о системе плановых решений, которую вырабатывают планово-экономические службы строительной организации, необходимо иметь в виду, что предполагается самостоятельное формирование портфеля заказов.

При самостоятельном формировании производственной программы ставят решение задач планирования СМР на принципиально новую основу, которая заключается в непрерывности процесса планирования. Подрядные компании могут включать в план производства объекты в любое время, если:

- а) имеются свободные или освобождающиеся мощности;

- б) заказ экономически выгоден;

- в) имеются ресурсы или есть возможность их приобретения.

Условно примем, что площадь прямоугольника (объем цилиндра) — это мощность (потенциал) строительной организации, внешние границы, различные ограничения. Высота фигуры определяет продолжительность планируемого периода, в нашем случае год с разбивкой на кварталы. На рисунке 13.8 изображены планируемый (Тг) и начало последующего (Ti+i) годы. Заштрихованная зона — это совокупность объектов, включенных в план производства, чистая зона — зона свободная незагруженной мощности.

В рыночных условиях привязка процесса планирования к определенным срокам в принципе бессмысленна, а само планирование не может быть разовой компанией. Важно, чтобы строительная организация имела полную загрузку на несколько кварталов вперед. Это время необходимо для работы управленческого аппарата строительной организации в поисках заказчиков и участия в тендерах на последующие временные этапы. Свободные мощности позволяют производить выбор (дополнительный набор) в ходе производственной деятельности строительной организации.

Задача формирования портфеля заказов не может решаться в отрыве от технико-экономического и календарного планирования СМР (см. рис. 13.6), поскольку технико-экономическое планирование в определенной мере диктует соответствующий набор объектов, а система календарного планирования проверяет выработанные плановые решения и предлагаемые для включения в план объекты со сбалансированным распределением объектных объемов работ времени, т.е. с учетом возможностей строительной организации и системы логического обеспечения.

Рис. 13.8. Пример загрузки годовой мощности строительной организации:

1 — незагруженная мощность; 2 — загруженная мощность (заштрихованный прямоугольник в объектном потоке обозначает объект)

В методиках и программных комплексах по решению задач календарного планирования СМР на программу строительной организации отмечается, что в ходе решения осуществляется сбалансированность по различным видам ресурсов, выступающих в виде ограничений, как обязательный элемент достоверности получения результатов. Тем не менее полученные результаты решения этих задач представляют собой «идеальные» планы развития процесса производства на строительной площадке, а действительный производственный процесс ломает теоретическую сбалансированность и вносит существенный дисбаланс в разработанные планы. Неустойчивость и несоответствие полученных планов действительному ходу производства объясняется влиянием неучтенных факторов, которые возникают в процессе их реализации, большой размерностью задачи, что вынуждает сокращать число ограничений, трудностями в вопросе агрегирования работ и ресурсов и другими причинами.

В настоящее время современные методы решения задач планирования СМР, распределения объемов работ во времени (по планируемым периодам) направлены на получение результатов, которые удовлетворяли бы не только календарной сбалансированности мощностей и плановых заданий, потребности и поставкам материально-технических ресурсов, но предусматривали выработку «обязательных» организационных решений. В планах заранее регламентируются интенсивность и сменность, строго обозначаются сроки начала, окончания и продолжительность каждой работы, увязываются переходы ресурсов типа мощности по работам и объектам и т.д., что, например, при планировании СМР в разрезе года навряд ли целесообразно.

Желание получить точное расписание работ по всей номенклатуре объектов в конечном итоге приводит к тому, что полученные календарные планы на всю программу строительной организации не соответствуют действительному ходу строительного производства, поскольку различные неучтенные факторы, влияющие прежде всего на организационные решения, вносят несоответствие теоретически обоснованному плану производства работ и факту на стройплощадке. Учесть же все влияния, которые могут возникнуть, практически исключено.

Практика показала, что попытка увязки и одновременного решения вопроса по технологии, организации и планированию строительства не привело к успеху, поскольку заранее запланированные организационные решения наиболее уязвимы с точки зрения влияния объективных, субъективных и случайных факторов, знания о которых ограничены в связи с вероятностным характером информации о взаимодействиях и состояниях систем и внешней среды.

В связи с изложенным выше можно сказать, что схема проведения анализа сбалансированности экономического и производственного планирования (см. рис. 13.5) не может быть реализована.

Источник: bstudy.net