Больницы сооружают по децентрализованной, централизованной или смешанной системам строительства.

Децентрализованная система строительства больниц позволяет размещать разные по профилю больничные отделения в отдельных корпусах с небольшим количеством этажей. При такой системе хорошо изолируются отделения, облегчается профилактика внутрибольничных инфекций, создаются условия для пребывания больных на свежем воздухе и поддержания лечебно-охранительного режима. Однако при этом удлиняются все коммуникации, дублируются некоторые помещения и оборудование, усложняется обслуживание больных, удорожается строительство.

В настоящее время децентрализованная система применяется в тех случаях, когда больничный комплекс необходимо расчленить на отдельные части соответственно их функциональным особенностям, для строительства инфекционных, психиатрических, туберкулезных больниц, а также больниц, располагающихся в сейсмически опасных районах.

В последнее время распространение получила централизованная система строительства больниц, при которой все лечебные, лечебно-диагностические и вспомогательные отделения объединены в одном здании или в сблокированных (без переходов) корпусах. Такая система обеспечивает более удобную взаимосвязь отделений, сокращает графики движения больных и персонала, создает возможность централизации лечебно-диагностических отделений (операционных, рентгеновских кабинетов, кабинетов функциональной диагностики, лабораторий) и быстрой доставки готовой пищи из кухни в палаты.

Компенсация за строительные недостатки от застройщика. Строительная экспертиза. Неустойка.

В отечественной практике широко применяется смешанная система строительства больниц, при которой на участке кроме главного лечебного корпуса, патолого-анатомического и хозяйственного корпусов в отдельно стоящих зданиях размешаются инфекционное, родильное, детское, поликлиническое отделения (или одно из них). Эта система строительства сочетает положительные качества децентрализованной и централизованной систем.

Родильное отделение имеет сложную планировку, обусловленную необходимостью изоляции физиологического и обсервационного отделений, графиками движения рожениц, родильниц, персонала, посетителей. Поэтому размещение крупного родильного отделения в общем корпусе обычно сопровождается нарушением гигиенических требований к его планировке.

Как правило, поликлиника также должна располагаться в отдельном здании, так как ее совместное размещение со стационаром нарушает его режим.

Гигиенические требования к выбору земельного участка

Под строительство больницы

Лечебные учреждения могут располагаться в селитебной (жилой), зеленой или пригородной зонах. При выборе участка следует учитывать окружающую санитарную ситуацию и преобладающее направление ветра.

Для строительства ЛПУ отводят земельные участки, наиболее благоприятные по своим естественным условиям, расположенные на возвышенной сухой местности, по возможности с южным склоном, хорошо проветриваемые и богатые растительностью.

Территория больницы должна быть удалена от источников шума (аэродромов, железных дорог, главных городских магистралей) и загрязнения воздуха, почвы и воды (общегородских свалок, полей ассенизации, боен, скотомогильников). Запрещается размещать больничные учреждения на участках, использовавшихся под свалки, поля ассенизации, скотомогильники, кладбища, а также имеющие загрязнения почвы органического, химического и другого характера.

Больничная гигиена. Система строительства больниц, зонирование участка.

Между промышленными предприятиями и больничным участком устанавливаются санитарно-защитные зоны шириной от 50 до 1 000 м в зависимости от вредности производства (СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03). Участок должен располагаться с наветренной стороны (с учетом розы ветров) от производственных предприятий и других источников загрязнения воздуха.

Наиболее удобным для размещения больничного комплекса является участок прямоугольной формы с соотношением сторон 1:2 или 2:3. Длинная ось больничного здания должна быть расположена в направлении с востока на запад, что позволяет обеспечить наиболее благоприятную южную ориентацию палат для больных. При выборе участка следует учитывать возможность присоединения здания больницы к имеющимся сетям водопровода, канализации, электрификации, теплофикации и газификации. В случае их отсутствия необходимо предусмотреть создание местных коммунальных устройств (артезианских скважин, очистных сооружений и др.). Участок должен быть связан с обслуживаемым районом или населенным пунктом удобными подъездными путями и подходами.

Одним из основных принципов построения сети ЛПУ является приближение медицинской помощи к обслуживаемому населению. Больницы, особенно имеющие в своем составе поликлинические отделения (поликлиники), родильные дома, диспансеры, размещаются равномерно по территории населенного пункта. При этом целесообразно отводить для больницы самостоятельный квартал на тихих улицах вблизи зеленых массивов.

Многопрофильные больницы на 600—1000 коек и более, а также специализированные больницы (инфекционные, туберкулезные, онкологические, психиатрические и др.), для которых требуются большие земельные участки, следует строить на окраине города или даже за его пределами.

Гигиенические требования к планировке и застройке (генеральному плану) больничного участка

Площадь земельного участка определяют в зависимости от мощности и системы строительства больницы (табл. 3.1). Площади земельных участков для больниц, размещаемых в пригородной зоне, увеличиваются по сравнению с указанными в таблице:

• для инфекционных и онкологических — на 15 %;

• туберкулезных — на 25 %;

• больниц восстановительного лечения для взрослых — на 20 %;

• больниц восстановительного лечения для детей — на 40 %.

Таблица 3.1. Площадь земельного участка больницы, м

Количество коек в больнице

В основе рациональной планировки больничного участка находится его зонирование, обеспечивающее правильное расположение зданий, удобные и короткие графики движения. На участке больницы должны быть выделены следующие зоны: лечебных неинфекционных корпусов, лечебных инфекционных корпусов, садово-парковая, поликлиники, хозяйственных корпусов (кухня, прачечная, гараж, мастерские, котельная), патолого-анатомического и радиологического корпусов. Между зонами следует предусматривать полосы зеленых насаждений шириной не менее 15 м. Для неинфекционных, инфекционных и детских отделений необходимо отводить изолированные участки садово-парковой зоны.

Для улучшения инсоляции и аэрации больничных зданий при строительстве между ними оставляют достаточные расстояния.

Санитарные разрывы составляют:

а) не менее 30 м между лечебными корпусами и патолого-анатомическим корпусом, а также между пищевым блоком и патолого-анатомическим корпусом;

б) 2,5 высоты противостоящего здания, но не менее 25 м между стенами зданий с окнами палат.

Лечебные корпуса следует размещать на удалении не менее 30 м от красной линии застройки, а здание поликлиники — не менее 15 м.

Административно-хозяйственные здания допускается размещать по границе участка. Патолого-анатомический корпус и дороги к нему должны располагаться так, чтобы их не было видно из окон лечебных корпусов и из садово-парковой зоны.

Правильная планировка предусматривает наличие как минимум двух въездов на территорию больницы: в лечебную и хозяйственную зоны. Последний может быть использован для подъезда к патолого-анатомическому корпусу.

Плотность застройки участка больницы должна быть в пределах 12—15 %. Площадь зеленых насаждений и газонов занимает не менее 60 % территории. По периметру участка следует предусматривать полосы зеленых насаждений шириной 15 м.

Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 987 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net

Система застройки больниц

Эта система предполагает размещение лечебных отделений, диагностических кабинетов и лабораторий в отдельно стоящих зданиях. Децентрализованная застройка обеспечивает предупреждение внутрибольничных инфекций; малоэтажные корпуса позволяют активно использовать больничный сад для прогулок больных. В отделениях создается благоприятный лечебно-охранительный режим. Децентрализованный способ строительства связан со многими проблемами снабжения, требует больших капиталовложений.

При централизованной системе застройки все функциональные подразделения – лечебные отделения, поликлиника, административные подразделения размещены в одном здании. Таким образом, создается возможность более рационального использования всех лечебно-диагностических кабинетов, облегчающая условия эксплуатации санитарно-технического оборудования, укорачиваются пути передвижения больных и персонала, ускоряется доставка пищи из пищеблока, сокращаются строительно-эксплуатационные расходы.

К недостаткам централизованной системы строительства следует отнести опасность распространения внутрибольничных инфекций, значительную шумовую нагрузку вследствие более интенсивной эксплуатации коридоров, лестниц, лифтов.

При смешанной системе застройки планируется строительство одного главного лечебного корпуса и нескольких небольших зданий, предназначенных для инфекционного, акушерского, патологоанатомического и некоторых других отделений. Эта система строительства сочетает в себе достоинства децентрализованной и централизованной систем застройки.

Разновидностью смешанной системы застройки является блочная система.

При блочной системе все отделения, располагаются в моноблоках и объединяются теплыми периодами. В отдельные здания вносятся инфекционное, радиологическое отделение, вспомогательные службы.

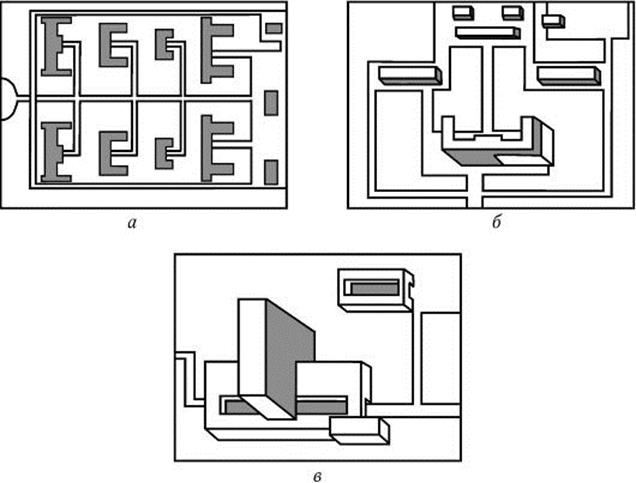

Рис. Системы строительства больниц:

а — децентрализованная; б — смешанная; в — централизованная

Источник: poznayka.org

Недостатки децентрализованной и централизованной систем застройки во многом устраняются при смешанной системе застройки.

При этой системе все основные палатные отделения, не требующие изоляции, объединяются в главном корпусе, имеющем 4-5 этажей, а иногда и больше. В главном корпусе устраиваются все централизованные, хорошо оснащенные и оборудованные лечебно-диагностические отделения: рентгенологическое, физиотерапевтическое, клинико-диагностическая лаборатория, приемное отделение.

40) Гигиенические требования к внутренней планировке и отделке больниц. Палатная секция — основная структурная единица больничного здания.

Главной задачей во время проектирования палатных секций является обеспечение гигиенического комфорта и удобства обслуживания. Поэтому палаты следует располагать компактно, помещения для обслуживания — обособлено, посты дежурных медицинских сестер — в центре секции, санитарные узлы выносить на периферию палатных секций.

Наиболее распространенный вариант внутренней планировки отделения — коридорная система с одно — или двухсторонней застройкой. Все гигиенические преимущества имеет удобный для передвижения, светлый и хорошо вентилированный коридор с односторонней застройкой. Он является резервуаром чистого воздуха для палат, благодаря ему осуществляется сквозное проветривание палат.

Но при односторонней застройке коридора секция, а следовательно, и отделение, растягиваются в длину, что усложняет обслуживание больных. Разрешено застраивать вторую сторону коридора, но не более чем на 60% от его длины. Расстояние между световыми «карманами» должно быть не более 24 м, а между световым «карманом» и окном в торце коридора — 36 м. Ширина светового «кармана» должна быть не меньше половины его глубины, без учета ширины прилегающего коридора. Если освещается коридор с торца, его длина не должна превышать 24 м, а с двух ториов — 48 м. Ширина коридора — не менее 2,4 м, что обеспечивает свободное перемещение и развороты носилок и каталок для больных. Санитарным законодательством запрещено изменять внутреннюю планировку помещений отделения, ставить койки в коридорах или других помещениях, а также использовать помещения не по прямому назначению.

Палатная секция— это основная архитектурно-планировочная и функциональная единица стационара, изолированный комплекс палат и лечебно-вспомогательных помещений, предназначенных для больных с однотипными заболеваниями. Количество коек в палатной секции должно быть не менее 20 и не более 30 (кроме психиатрических).

Стандартная палатная секция для взрослых рассчитана на 30 коек. В каждой палатной секции должно быть 60% палат на 4 койки и по 20% — на 1 и 2 койки. Для секции на 30 коек должно быть: 6 палат на 4 койки, 2 — на 2 койки и 2 — на 1 койку. Кроме палат, в состав палатной секции входят такие лечебные и вспомогательные помещения, как кабинет для врачей, процедурная, помещения для дневного пребывания больных, буфетная со столовой (посадочных мест не менее 50% от количества больных), клизменная, кладовые (для инвентаря, аппаратуры, чистого и грязного белья), санитарный узел (туалеты, ванные комнаты, умывальные и пр.). Количество санитарных приборов для больных в стационарах рассчитывают так: один прибор на 15 человек в мужских туалетах и на 10 человек в женских, кроме отделений с палатами, имеющими приближенные санитарные узлы.

41) Гигиенические требования к расположению и устройству больничного участка. Зонирование больничной территории.

Лечебные учреждения располагают на территории жилой застройки, зеленой или пригородной зонах на расстоянии от общественных, промышленных, коммунальных, хозяйственных и других организаций в соответствии с требованиями предъявляемыми к планировке и застройке городских, поселковых и сельских населенных пунктов, а также в соответствии с гигиеническими требованиями и размещением санитарно-защитных зон. Специализированные больницы (комплексы) мощностью свыше 1000 коек с пребыванием больных в течение длительного времени, а также стационары с особым режимом работы (психиатрические, инфекционные, в т.ч. туберкулезные, онкологические, кожно-венерологические и др.) располагают в пригородной зоне или в зеленых массивах, на расстоянии не менее 500 метров от территории жилой застройки.

При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть удаление лечебных учреждений от железных дорог, аэропортов, скоростных автомагистралей и других источников шума. Уровень шума на территории лечебного учреждения не должен превышать гигиенические нормы.

Через территорию лечебного учреждения не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение).Дневные стационары, при размещении их в жилых и общественных зданиях, должны быть отделены от основного здания капитальной стеной, с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и отдельным входом для пациентов. Не допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары дерматовенерологического, психиатрического, инфекционного и туберкулезного профилей.

Территория лечебного учреждения должна быть благоустроена, озеленена, ограждена, и освещена. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка.

Инфекционные, кожно-венерологические, акушерские, детские, психосоматические отделения, радиологические отделения для лечебных целей входящие в состав многопрофильных лечебных учреждений, должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Поликлинический корпус должен быть приближен к периферии участка, иметь самостоятельный вход.

На территории хозяйственной зоны лечебного учреждения на расстоянии 25 от здания оборудуют контейнерную площадку с твердым покрытием и подъездом со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,5 м. во все стороны. Больничные здания должны быть простой, но красивой архитектуры, светлыми, окруженными зелеными насаждениями. Они должны находиться от границ участка не менее чем на 30 м. Разрыв между фасадами соседних лечебных корпусов должен быть не менее 2,5 высот противоположного здания; между торцами достаточно расстояния 15 м. Инфекционное отделение располагают в глубине участка. Здание поликлиники располагают изолированно от лечебных корпусов на расстоянии 30-50 м от них. Обязательным условием функционального зонирования территории больницы является организация отдельных въездов (не менее 3):

-в зону лечебных корпусов для неинфекционных больных;

-в зону инфекционного корпуса;

-в хозяйственную зону (можно объединить с проездом к патологоанатомическому корпусу).

В изолированном месте, не видном из окон больничных зданий, размещают патологоанатомическое отделение с моргом (для обеспечения надлежащего лечебно-охранительного режима и отсутствия отрицательного психоэмоционального воздействия на больных).

42)гигиенические требования к размещению, планировке ,оборудованию и содержанию пищеблока больничного учреждения. Медицинский контроль за здоровьем персонала пищеблока

Пищеблок следует размещать в отдельно стоящем здании с удобными наземными и подземными транспортными связями с корпусами, кроме инфекц. При приготовлении блюд необходимо строго соблюдать поточность производств процесса. Нельзя допускать встречных потоков сырья и готовой продукции.

Планировка помещенийй пищеблока должна предусматривать функц связь отд помещений м/д собой для обесп-я норм хода технологич процессов. Все заготовочные распологаются рядом с кухней, кухня д.б. ориентирована окнами на север, а обеденный зал и комната для персонала — на юг, юго-восток вдали от кухни и заготовочных.

Кухня — главный элемент пищеблока – должна быть просторной, иметь хорош освещение, эффективную вентиляцию, полы, покрытые плиткой. Стены в кухне должны быть выкрашены масляной краской, а лучше облицованы белой плиткой на высоту до 1.8 м. На кухне необходимо наличие раковины для мытья рук. Заготовочная отделывается так же как кухня.

Столы и разделочные доски должны быть отдельные для каждого вида продуктов, необходимо наличие моек для мытья мяса, рыбы, овощей. Разделоч столы, доски после оконч-я работы очищаются и моются горячей водой.

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технич документации и сопровождаться документами, устанавливающих их кач-во. В холодильной камере не допускается совместное хран-е сырых продуктов или полуфабрикатов с готовыми изделиями, хранение испорченных или подозрительных по качеству продуктов совместно с доброкач, а также хранение в помещениях вместе с пищевыми продуктами тары, тележек, хоз материалов и непищевых товаров не допускается.

Сильно пахнущие продукты (сельди, специи и т.п.) должны храниться отдельно от остальных продуктов. На пищеблоке не разрешается проводить мытье столовой посуды, приборов из отделений. В складах пищеблока должно быть предусмотрено помещение для мытья оборотной тары, контейнеров, тележек, с подводкой гор и хол воды через смесители.

Для транспортирования пищ продуктов должен использоваться автотранспорт, имеющий сан паспорт. Для транспорт готовой пищи в буфетные отделения больницы используют термосы, тележки-термосы или плотно закрывающуюся крышками посуду. Категорически запрещается использование на пищеблоке эмалированной посуды для перевозки и хранения готовой пищи и пищевых продуктов.

Требования к персоналу.

Все работники пищевого блока перед поступлением на работу должны пройти медицинский осмотр и быть проверены на носительство возбудителей острых кишечных инфекций, глистных инвазий и туберкулеза. В дальнейшем медицинские осмотры проводятся ежеквартально, обследование на бацилло- и глистоносительство — в сроки, установленные местными органами санитарного надзора, обследование на туберкулез — ежегодно.

Не допускаются на работу, лица болевшие брюшным тифом, паратифом, дизентерией, носители этих инфекций, больные с активной формой туберкулеза легких внелегочными формами туберкулеза, а также имеющие гнойничковые заболевания кожи. Отстраняются от работы и те, кто проживает совместно с заболевшими острыми кишечными инфекциями.

Все работники пищеблока должны быть обеспечены спецодеждой, следить за чистотой рук и соблюдать правила личной гигиены.

43)гигиенические требования к хирургическим отделениям больниц, особенности внутренней планировки, отделки, санитарно-гигиенического режима, профилактика внутрибольничных инфекций.

В составе хирургической палатной секции должны быть следующие помещения: палаты, процедурная, перевязочная, ординаторская, комната для медсестер, вспомогательные помещения, коридор, холл.

Хирургическая палатная секция рассчитывается на то же количество коек, что и терапевтическая. Разница заключается в том, что количество одно-, двухкоечных палат здесь должно составлять 20 % от числа коек.

Организация работы отделения может быть достаточно оптимальной, если в структуре отделения имеются 2 перевязочные — для «чистых» и «гнойных» перевязок, а для больных с гнойно-септическими заболеваниями и осложнениями выделены обсервационные блоки.

Гнойные хирургические отделения должны размещаться на верхних этажах зданий для исключения возможности поступления загрязненного воздуха в другие отделения. Желательным является вывод гнойного отделения с септическим операционным блоком в отдельно стоящее здание.

Операционный блок — это структурное подразделение больницы, состоящее из операционных и комплекса вспомогательных помещений, предназначенных для проведения хирургических операций.

Различают два вида операционных блоков в зависимости от специализации хирургических стационаров (отделений): общепрофильные и специализированные — травматологические, кардиохирургические, ожоговые и т. п. При этом в состав блока вводятся дополнительные помещения в зависимости от специализации стационаров. В многопрофильной больнице должны быть предусмотрены септические и асептические операционные в соотношении 1:3.

Функциональное зонирование операционных блоков предусматривает выделение:

1. стерильной зоны (собственно операционной);

2. зоны строгого режима (предоперационной, послеоперационной палаты);

3. зоны ограниченного режима (стерилизационной, гипсовой, рентгенодиагностической);

4. общебольничной зоны.

Между зонами строгого и стерильного режима устанавливается так называемая «красная черта».

Количество операционных проектируется в зависимости от вида стационара — в больницах скорой помощи предусматривается 1 операционная на 25 коек, в общепрофильных — 1 операционная на 30 коек хирургического профиля. Оптимальной считается организация операционного зала на один стол. Площадь операционной для общепрофильных операций — 36 м 2 , для ортопедических, нейрохирургических — 42 м 2 , кардиохирургических — 48 м 2 (на один операционный стол) при высоте не менее 3,5 м.

Послеоперационные палаты проектируются из расчета 2 кровати на 1 операционный стол, а их загрузка должна быть не более 80 %. При планировке палат реанимации и интенсивной терапии необходимо предусмотреть возможность непрерывного наблюдения за каждым больным с поста медицинской сестры, свободного доступа к койке больного со всех сторон, возможность проведения тщательной уборки и дезинфекции.

Питание ,как фактор ,влияющий на состояние здоровья ,физическое развитие ,заболеваемость ,и продолжительность жизни населения .Понятие о рационном питании. Актуальные проблемы гигиены питания на современном этапе.

Рациональное питание- это физиологически полноценное питание здоровых людей, которое обеспечивает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) и поддерживает его жизненные проявления (рост, развитие, деятельность различных органов и систем) на высоком уровне при различных условиях труда и быта.

Рациональное питание имеет актуальное значение в современных экологических условиях. Задачи питания в условиях интенсивного химического загрязнения состоят в том, чтобы препятствовать накоплению в организме человека вредных химических веществ. Рациональное питание должно обеспечить ослабление негативного действия химических веществ и других вредных факторов на организм, на преимущественно поражаемые органы и системы. Рациональное питание в сложных экологических условиях должно способствовать повышению защитно-приспособительных возможностей организма человека.

Особенно актуальны вопросы питания людей, проживающих в городских условиях, подвергающихся воздействию тяжелых металлов, электромагнитных излучений, испытывающих тяжелые физические нагрузки, длительное время находящихся в стрессовых ситуациях.

Население, проживающее в зонах экологического риска, а также та часть населения, которая испытывает влияние негативных факторов в производственных условиях, должно получать специальное питание или лечебно-профилактическое питание. Это питание должно отвечать определенным требованиям.

1. Оно должно содержать дополнительное количество витаминов. При этом речь идет не о большом количестве витаминов, а о 2—3 витаминах, и прежде всего это аскорбиновая кислота, т. е. витамин С, витамин А и тиамин.

2. Питание должно содержать комплекс аминокислот, таких как цистеин и метионин, тирозин и фенилаланин, триптофан.

3. Питание должно обеспечивать образование в организме таких соединений, которые обладают большой биологической активностью. Прежде всего это витамин В12, холин, пиридоксин.

4. Питание в зонах риска и лечебно-профилактическое питание должно быть обогащено пектиновыми веществами, которые содержат метоксильные группировки, обусловливающие желеобразующий эффект и обладающие большими сорбционными свойствами, и, способствующие выведению из организма тяжелых металлов, радиоактивных веществ, аутотоксинов и других токсических соединений.

5. В современных условиях широко используются ощелачивающие рационы, диеты за счет включения в них овощей, фруктов, молочных продуктов. Большую роль в таком питании играют повышенные концентрации магния. Установлено, что магний способствует повышению сопротивляемости организма к воздействию веществ, обладающих канцерогенными свойствами. Нужно отметить, что антиканцерогенными свойствами обладает магний не всех продуктов, а только те его формы и соединения, которые содержатся в фасоли.

Современное питание связано с широким использованием пищевых добавок. Пищевые добавки – вещества, преднамеренно вносимые в пищевые продукты в небольших количествах с целью улучшения их внешнего вида, вкуса, аромата, консистенции или для придания им большей стойкости при хранении. Это антиокислители жиров, консерванты, антибиотики и т. д., Существуют вещества, которые могут образоваться в продуктах в результате особых способов их обработки и получения с помощью копчения, ионизирующего излучения, ультразвука, использования эндокринных препаратов при откорме животных и птиц. Пищевые добавки используют в самых разных направлениях: красители для подкрашивания; консерванты предупреждают порчу пищевых продуктов; антиокислители, применяются антиоксиданты, подкисляющие и подщелачивающие вещества, эмульгаторы, вещества, улучшающие качество пищевых продуктов… Питание – социальный фактор, так как затрагивает интересы населения всей планеты.. В настоящее время установлена четкая взаимосвязь характера питания и показателей здоровья. Питание оказывает влияние на важнейшие показатели здоровья населения:

Источник: cyberpedia.su