Фундамент. Конструктивные решения жилого дома

- Опубликовано: 13 мая, 2020

Фундаменты – подземные несущие конструкции, предназначенные для передачи и распределения нагрузки от здания на основание.

Верхняя плоскость фундамента, на которую опираются стены и другие элементы, называется обрезом.

Плоскость, которой фундамент опирается на грунт, называется подошвой фундамента.

Расстояние от уровня поверхности земли до подошвы фундамента называется глубиной заложения фундамента.

К фундаментам предъявляют следующие требования: прочность и устойчивость, сопротивление влиянию воды и мороза, индустриальность изготовления, экономичность.

По конструкции фундаменты бывают: ленточные, столбчатые, плитные, свайные.

Ленточный фундамент выполнен в виде заглубленных в землю лент, на которые передается нагрузка от несущих конструктивных элементов дома, таких как стены, колонны. Ленты опираются на распределительные подушки, так называемые фундаментные плиты. Это дает возможность передать усилия от стен и колонн на большую площадь грунта и позволяет использовать грунт без особых подготовок к работе.

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА. ТИП ГРУНТА

Ленточный фундамент приемлем как фундамент одноэтажного дома или фундамент для двухэтажного дома с подвалом или без подвала, с несущими многослойными стенами или стенами из кирпича и железобетонными перекрытиями. Давление под подошвой фундамента – от 10 т/м 2 .

По типу исполнения ленточные фундаменты бывают:

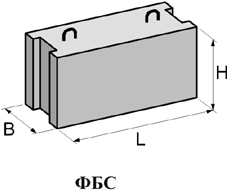

- сборные – выполняются из железобетонных типовых блоков (прил. 1), произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Состоят из нескольких рядов блоков, нижний ряд блоков имеет трапециевидную форму (рис. 36, а, б);

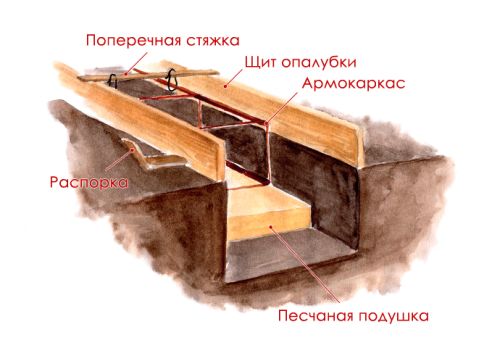

- монолитные – выполняются непосредственно на строительной площадке (рис. 36, в).

По типу материала разделяются:

- на бутобетонные – из бетона с крупным заполнителем (крупный гравий, кирпичный бой, мелкие валуны);

- железобетонные – из бетона классов В15–В30 и арматуры. Такие виды ленточных фундаментов могут быть применены под тяжелые здания с массивными несущими стенами из глиняного кирпича (толщиной от 380 мм) и многослойными стенами (толщиной от 400 мм);

- кирпичные – из глиняного полнотелого кирпича марок М100– М200 на цементно-песчаном растворе марок М50–150. Применяются, если нет возможности вести монолитно-опалубочные работы, под здания со стенами из керамического кирпича, здания до 5 этажей.

а – ленточный из кирпича

б – ленточный сборный

Глубина заложения фундамента

в – ленточный монолитный

Рис. 36. Ленточные фундаменты по типу исполнения

Столбчатый фундамент представляет собой столб, погруженный на нужную по инженерным соображениям глубину, или погруженный в пробуренную скважину бетон. Сверху столбы соединяют железобетонными фундаментными балками (рандбалками). Столбчатые фундаменты характерны для небольших индивидуальных домов до 2 этажей, возведенных из дерева или со стенами из легких материалов, объемным весом не больше 1000 кг/м 3 . Столбчатый фундамент также применяется для каркасных объектов и как фундамент для небольшого дачного дома. Этот вид фундамента используют на грунтах, которые не подвержены температурным деформациям (пучение).

По типу исполнения столбчатые фундаменты бывают монолитные из бетона классов В10–В20 и сборные.

Материалом для исполнения столбов может служить:

- дерево (обработанная сосна или дуб классов 1–2); применяются под небольшие деревянные здания, дачные домики, бани;

- глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе; применимы для кирпичных зданий до 2 этажей;

- камень (природный камень высокой прочности); применяются под кирпичные здания с тяжелыми конструкциями;

- бетон классов В15–В25 с армированием арматурными каркасами; применяются под тяжелые здания выше 1–2 этажей, бесподвальные здания, также под промышленные сооружения.

Достоинство данного вида фундамента – стоимость ниже на 30 % в сравнении со сборным железобетонным фундаментом. Недостаток – невысокие прочностные характеристики.

Общий вид столбчатого фундамента представлен на рис. 37.

Рис. 37. Столбчатый фундамент

Плитный фундамент имеет вид заглубленной, уложенной на грунт армированной железобетонной плиты. Толщина плиты варьируется от 30 до 100 см, плита армируется арматурой диаметром от 12 до 25 мм. Под плиту выполняют подготовку из малопрочного бетона класса В7,5 или песка для выравнивания подстилающего грунта.

Плитный вид фундамента позволяет перераспределить нагрузки по всей площади плиты и воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные деформации, применяться на слабых грунтах, таких как водонасыщенные пески, плывуны, насыпные грунты, при неравномерности сжимаемости грунта и т. д.

Характерен для зданий выше 2–3 этажей с нагрузкой под подошвой фундамента от 20–25 т/м 2 . Выполняется только в монолитном виде из бетона классов В15–В25. Также, в случае если дом имеет сложную форму в плане или большую длину, необходимо применять деформационные швы (швы, которыми разрезается плита на отдельные куски меньшего размера).

Таким образом, части плиты будут работать как одно целое и при этом в случае неравномерных осадок плиты в ней не возникнет трещин и не уменьшится несущая способность. Из недостатков такого фундамента можно выделить то, что он является наиболее дорогим видом, так как значительно повышены расход материалов и затраты на монтаж. Преимуществом же плитного фундамента является то, что здание стоит на единой и жесткой плите, что практически исключает возможность появления трещин и деформаций.

Общий вид плитного фундамента представлен на рис. 38.

Рис. 38. Плитный фундамент

Свайный фундамент выполняют из отдельных свай или группы свай, объединенных сверху бетонной или железобетонной плитой или балкой, называемой ростверком. Свайные фундаменты устраивают в случаях, когда необходимо передать на слабый грунт значительные нагрузки или же пронзить слабый грунт и опереть на более прочный. Свайные фундаменты целесообразны, если на значительную глубину залегают слабые грунты: песчаные рыхлые, водонасыщенные пески, просадочные грунты. Сваи применяются для больших и мощных зданий с нагрузкой на обрезе фундамента от 15–25 т/м 2 .

По материалу различают следующие виды свайных фундаментов:

- железобетонные – из армированного бетона классов В10–В20, применяемые для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона;

- деревянные – из защищенной и обработанной сосны, применяются для легких деревянных зданий до 2 этажей;

- металлические – из металлических труб, применяемые также для тяжелых зданий при невозможности использования железобетонных свай;

- комбинированные – из металла и бетона, применяются для тяжелых зданий больше 3 этажей в сложных инженерно-геологических условиях. Например, в болотистых или рыхлых грунтах.

По типу изготовления сваи бывают (рис. 39):

- забивные – забиваются специальными машинами (копер). Применимы, только когда строительство ведется на неосвоенной территории, когда рядом нет зданий (ударные нагрузки от забивания сваи могут разрушить конструкции соседних зданий);

- набивные – в пробуренную скважину подается бетон;

- вдавливаемые – при помощи гидравлических насосов свая под высоким давлением вдавливается в грунт. Набивные и вдавливаемые сваи предназначены для устройства в стесненных условиях, их можно устраивать, если рядом есть старые здания, применяются под крупные тяжелые здания с железобетонными и кирпичными конструкциями;

- винтовые – сваи, имеющие резьбу на конце в виде лопасти (диаметр лопасти – 3–3,5 диаметра сваи), специальной машиной завинчиваются в грунт, как шуруп. Винтовые сваи применяют для опор мостов, фундаментов мачт, башен, опор линий электропередачи. Винтовые сваи могут быть заложены в любые грунты. Это достаточно дорогой вид фундамента из-за необходимости привлечения специальной техники для транспортировки и устройства сваи. Положительная сторона – уменьшаются объемы земляных работ, материалоемкость.

а – забивная свая

б – набивная свая

в – вдавливаемая свая

г – винтовая свая

Рис. 39. Типы свай

1. Проектирование фундамента

По ходу выполнения курсового проекта студентам необходимо запроектировать сборный ленточный фундамент. Проектирование заключается в определении глубины заложения фундамента, построении плана фундамента, выполнении раскладки фундаментных блоков. Глубину заложения рассчитывают согласно СНБ 5.01.01–99 «Основания и фундаменты зданий и сооружений», раскладку выполняют 1-го и 2-го ряда сборного фундамента.

Глубина заложения фундамента

Глубина заложения фундамента должна приниматься с учетом назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, влияния расположенных вблизи сооружений и инженерных коммуникаций, инженерно-геологических, гидрогеологических, геоэкологических условий площадки строительства и возможных их изменений, в том числе изменения глубины сезонного промерзания грунтов.

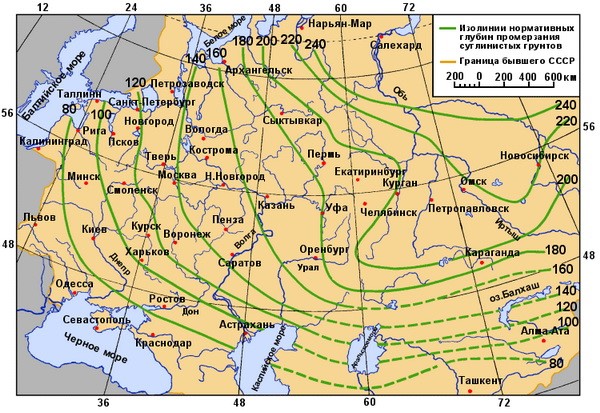

Нормативная глубина сезонного промерзания dfn определяется по данным многолетних наблюдений региональных метеостанций за глубиной промерзания и принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин промерзания за 10 лет наблюдений на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания. При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания следует определять по формуле (2) пункта 6.5 П-9 к СНБ 5.01.01–99:

где d0 – величина, м; принимается для суглинков и глин равной 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28; песков гравелистых, крупных и средних – 0,30; крупнообломочных грунтов – 0,34. При неоднородной толще грунтов в пределах глубины промерзания определяется как средневзвешенная величина;

Мt – сумма абсолютных значений среднемесячных температур за зиму, °С; принимается равной для областей: Брестской – 10,2; Витебской – 23,6; Гомельской – 9,3; Гродненской – 13,0; Минской – 20,0; Могилевской – 22,3.

Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов df определяется по формуле (1):

где kn – коэффициент влияния теплового режима сооружения на промерзание грунта у фундамента, принимаемый для ленточных фундаментов наружных стен отапливаемых сооружений по табл. 7; для ленточных фундаментов наружных стен неотапливаемых сооружений и внутренних стен сооружений равным 1,1;

dfn – нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, определяемая по табл. 2 прил. 2.

Таблица 7. Значения коэффициента kn

температуре воздуха в помещении,

Пример 1. Расчет глубины заложения фундамента

Определить глубину заложения ленточного сборного фундамента под жилой дом в г. Горки.

Грунт основания – легкий суглинок.

d0 для суглинков – 0,23, Мt для Могилевской области – 22,3 °С.

kn для ленточных фундаментов наружных стен отапливаемых сооружений (пол на лагах по грунту) – 0,7.

Определяем нормативную глубину промерзания связных грунтов для Могилевской области по формуле (2) пункта 6.5 П-9 к СНБ 5.01.01–99:

Расчетная глубина промерзания грунтов при учете теплового влияния для ленточных фундаментов наружных стен отапливаемых зданий определяется по формуле (5.1) пункта 5.7 СНБ 5.01.01–99:

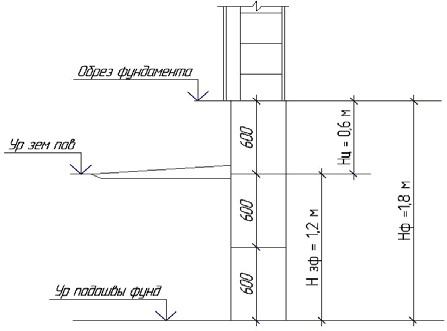

В пункте 4.1.1 сказано, что расстояние от пола жилых комнат до уровня земной поверхности должно составлять не менее 0,6 м. Данное расстояние называется цоколем.

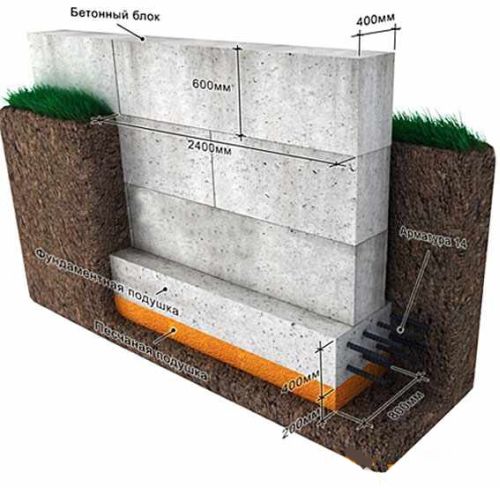

Цоколь – нижняя часть наружной стены здания, расположенная непосредственно на фундаменте, или верхняя надземная часть ленточного фундамента. Цоколь выполняется из того же материала, что и фундамент, в нашем случае это фундаментный блок стеновой. Запроектируем цоколь из одного ряда фундаментных блоков. Так как высота блока равна 600 мм, то высота цоколя тоже будет равна 600 мм.

Согласно нормам строительства, для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15–20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения», или «заглубленный». По расчету глубина промерзания грунта равна 0,76 м, тогда минимальная глубина заложения составит 0,96 м. Исходя из размеров элементов сборного ленточного фундамента (ФБС), увеличим глубину заложения до 1,2 м, что соответствует высоте двух блоков ФБС, Н = 600 мм (прил. 1).

Принимаем глубину заложения ленточного сборного фундамента для строительства в г. Горки равной 1,2 м (рис. 40).

Рис. 40. Основные размеры фундамента

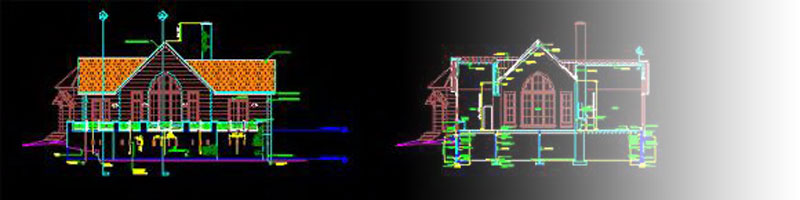

2. Разработка плана фундамента

Ленточный фундамент закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Для построения плана фундамента студенту необходимо иметь следующие данные:

- План жилого дома с привязкой внутренних и наружных стен.

- Толщина внутренних и наружных стен.

- Глубина заложения фундамента.

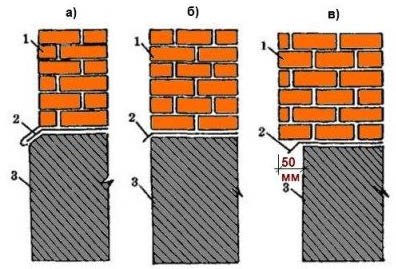

При разработке плана фундамента следует учесть то, что привязка фундамента к разбивочным осям может отличаться от привязки стен дома. Величина привязки фундамента зависит от вида конструкции цоколя. По отношению к наружной стене цоколь может быть западающим, выступающим, находиться в одной плоскости со стеной (рис. 41).

Рис. 41. Виды цоколя: а – выступающий цоколь; б – цоколь в одной плоскости со стеной; в – западающий цоколь; 1 – стена; 2 – гидроизоляция; 3 – надземная часть фундамента

Западающий цоколь наиболее распространен и более защищен от механических повреждений, от дождя, косых дождей, обеспечивает быстрый сток воды со стен, так как он находится глубже стены. Он более экономичен: имеет меньшую толщину (см. рис. 41), т. е. меньше нужно строительных материалов. Этот вид цоколя не требует слива и выглядит эстетично, так как выступ скрывает слой гидроизоляции.

Устройство выступающего цоколя оправдано, если в доме тонкие наружные стены, а также, если есть теплое подполье (подземный этаж, подвал). Такой цоколь шире, чем наружные стены. Выступающий цоколь больше, чем западающий, подвергается и механическим воздействиям, и атмосферным, так как выступает вперед. У выступающего цоколя нужно делать защиту гидроизоляции и слив по периметру здания.

Цоколь, устроенный в створе стены, т. е. на одном уровне с ней, не рекомендуется, так как гидроизоляционное покрытие остается открытым и незащищенным от внешних воздействий. При такой конструкции материал гидроизоляции виден снаружи и выглядит не эстетично.

Пример 2. Построение плана фундамента

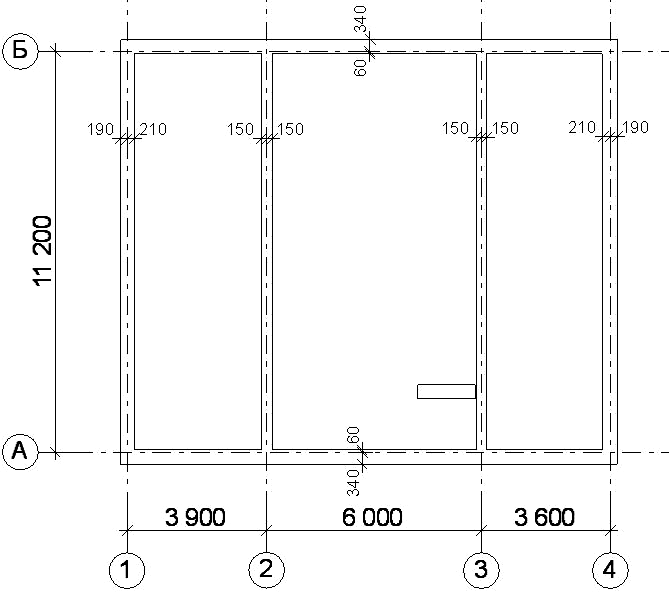

В качестве основы взят план жилого дома из примера 3 (см. рис. 35).

Толщина внутренней стены – 300 мм, толщина наружной стены – 390 мм. Фундамент сборный ленточный.

Исходя из ближайшего размера ширины фундаментных блоков (прил. 11), проектируем фундамент по периметру здания под наружными несущими и самонесущими стенами толщиной 400 мм, под внутренними стенами толщиной 300 мм, под вентиляционным стояком – 400 мм.

Определяем величину привязки фундамента, для этого необходимо сначала выбрать вид цоколя. Так как западающий цоколь наиболее приемлем для жилого дома, берем его конструкцию за основу. Для определения привязки фундамента необходимо знать две величины: привязку стен; величину выступа стены за наружную плоскость надземной части фундамента.

В нашем случае привязка наружных несущих стен – 150 мм, наружных самонесущих стен – нулевая, внутренних стен – 150 мм (центральная).

Величина выступа стены за наружную плоскость надземной части фундамента принимается равной 50 мм.

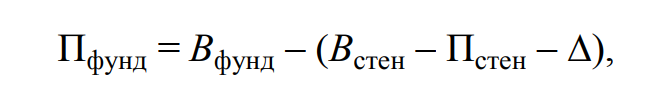

Тогда привязку фундамента Пфунд для наружных стен можно определить по формуле

где Вфунд – ширина фундамента; Встен – ширина стены; Пстен – привязка стены; ∆ – величина выступа стены за наружную плоскость надземной части фундамента.

Получаем привязку под несущую наружную стену – 210 мм, под самонесущую наружную стену – 60 мм. Привязка фундамента под внутренние стены – центральная и также составляет 150 мм, так как толщина внутренней стены и толщина фундамента под эту стену одинаковая (рис. 42).

Рис. 42. Схемы к определению привязки фундамента

Общий вид западающего цоколя показан на рис. 43.

Рис. 43. Западающий цоколь

Зная привязку фундамента, переходят к построению плана фундамента (рис. 44).

Рис. 44. План ленточного фундамента

После построения плана фундамента необходимо выполнить раскладку фундаментных блоков.

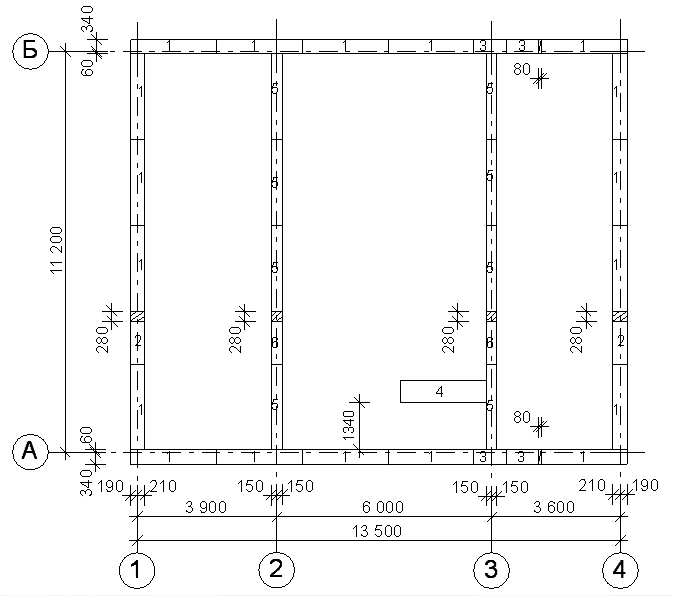

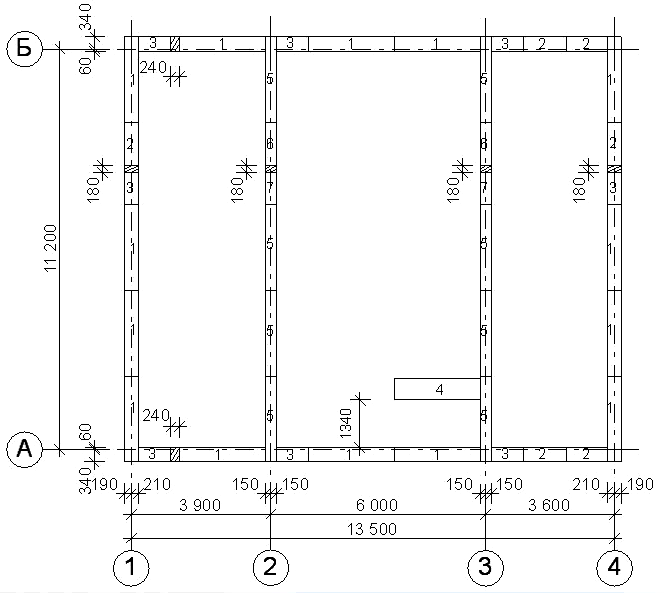

Пример 3. Раскладка фундаментных блоков

При проектировании сборного фундамента необходимо выполнить раскладку блоков 1-го и 2-го ряда с учетом перевязки блоков. При наличии 3-го и последующих рядов производят дублирование, т. е. выполняют раскладку 3-го ряда аналогично раскладке 1-го, 4-го ряда аналогично раскладке 2-го и т. д.

В малоэтажном строительстве обычно ограничиваются применением блоков ФБС без плит-подушек.

Фундаментные блоки выпускают длиной 2400, 1200, 900 мм.

Раскладку следует начинать с расположения блоков в углах здания и на пересечениях стен.

Раскладка блоков 1-го ряда приведена на рис. 45.

Рис. 45. Раскладка 1-го ряда фундаментных блоков

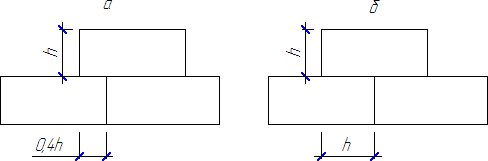

Раскладку 2-го ряда выполняют с перевязкой вертикальных швов, глубина которой должна быть не менее 0,4 высоты блока при малосжимаемых грунтах (рис. 46, а) и не менее высоты блока при сильносжимаемых, просадочных и набухающих грунтах (рис. 46, б).

Например, при высоте блока 600 мм минимальная глубина при варианте а (рис. 46) 0,4h = 240 мм, при варианте б (рис. 46) h = h = 600 мм.

Рис. 46. Минимальная глубина перевязки вертикальных швов фундаментных стеновых блоков: а – при малосжимаемых грунтах; б – при сильносжимаемых грунтах

Раскладка блоков 2-го ряда приведена на рис. 47.

Рис. 47. Раскладка 2-го ряда фундаментных блоков

Общий вид стены фундамента из ФБС показан на рис. 48.

Рис. 48. Сборный ленточный фундамент

Все элементы сборного фундамента заносятся в специальную таблицу – спецификацию. Пример заполнения спецификации элементов фундамента приведен в табл. 8.

Таблица 8. Спецификация элементов фундаментов

Поз. – позиция на чертеже.

Обозначение – серия Б1.016.1-1; выпуск 1.98; СТБ 1076–97 «Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов».

Наименование – по прил. 1.

Количество, шт. – количество блоков позиции 1, используемых в фундаменте.

Масса, ед., кг – по прил. 1.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

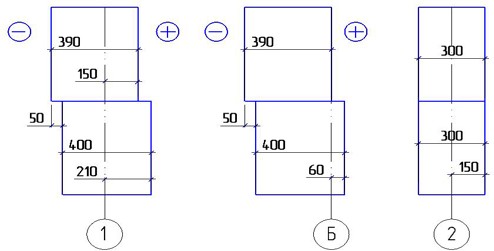

Фундаментные блоки. Серия Б1.016.1-1

| Эскиз изделия | |||||

|

|||||

| № | Наименование | L, см | B, см | H, см | Масса, кг |

| 1 | ФБС-9-3-6т | 88 | 30 | 58 | 350 |

| 2 | ФБС-9-4-3т | 88 | 40 | 28 | 220 |

| 3 | ФБС-9-4-6т | 88 | 40 | 58 | 470 |

| 4 | ФБС-9-5-3т | 88 | 50 | 28 | 280 |

| 5 | ФБС-9-5-6т | 88 | 50 | 58 | 590 |

| 6 | ФБС-9-6-3т | 88 | 60 | 28 | 350 |

| 7 | ФБС-9-6-6т | 88 | 60 | 58 | 700 |

| 8 | ФБС-12-3-3т | 118 | 30 | 28 | 264 |

| 9 | ФБС-12-3-6т | 118 | 30 | 58 | 460 |

| 10 | ФБС-12-4-3т | 118 | 40 | 28 | 310 |

| 11 | ФБС-12-4-6т | 118 | 40 | 58 | 640 |

| 12 | ФБС-12-5-3т | 118 | 50 | 28 | 390 |

| 13 | ФБС-12-5-6т | 118 | 50 | 58 | 790 |

| 14 | ФБС-12-6-3т | 118 | 60 | 28 | 460 |

| 15 | ФБС-12-6-6т | 118 | 60 | 58 | 960 |

| 16 | ФБС-24-3-6т | 238 | 30 | 58 | 970 |

| 17 | ФБС-24-4-6т | 238 | 40 | 58 | 1300 |

| 18 | ФБС-24-5-6т | 238 | 50 | 58 | 1630 |

| 19 | ФБС-24-6-6т | 238 | 60 | 58 | 1960 |

Табл. 1. Список административных районов Республики Беларусь с привязкой к метеостанциям

Источник: itexn.com

Как определить глубину залегания фундамента

Фундаментное основание предназначено для равномерного распределения нагрузки от вышеустановленных конструкций по массиву грунтов, на которых ведется строительство. Необходимость закладки фундамента вызвана тем, что на основание каждого дома в процессе эксплуатации кроме движения грунтов действуют также вес самого строения и изменяющиеся климатические условия. Чтобы противостоять действию этих сил, зданию необходимо прочное и твердое основание, способное принять и равномерно распределить предполагаемые нагрузки. Одним из параметров, определяющих надежность и долговечность строений, является глубина заложения фундаментов, которые могут быть заглубленными, мелкозаглубленными и глубокого заглубления. Последние используются, как правило, при строительстве промышленных или высотных зданий и их расчет отличается высокой сложностью.

Основные факторы, влияющие на глубину заложения фундамента

Чтобы правильно осуществить расчет глубины, необходимо учесть:

Строительство ленточного основания зависит от места расположения нового дома: рядная застройка или отдельно стоящее здание.

Глубина промерзания грунта

При закладке любого фундаментного основания необходимо иметь в виду, что почва в разных районах имеет разную плотность и водонасыщенность. Узнать об этих особенностях грунта можно у владельцев соседних построек.

Можно воспользоваться специальными картами, где приведены нормативные данные:

Минимальная глубина закладки фундаментов

Фундаментное основание должно закладываться ниже уровня залегания грунтовых вод. В противном случае при вспучивании грунта из-за их замерзания, фундамент может разрушиться, ведь сила сезонных подвижек почвы может составлять от 10 до 15 т/кв.м. При этом неравномерность вспучивания грунта в разных местах участка способна вызвать перекос подушки, что приводит к появлению трещин и в конечном итоге к его разрушению.

Расчетная глубины заложения фундамента осуществляется по формуле Hp = Mt*m*Hh, где:

- Hh — глубина промерзания грунта;

- Mt — коэффициент влияния тепла наружных стен здания (Mt = 0,7-1,0);

- m — коэффициент условий эксплуатации здания (m = 1,1).

Теоретически минимальная глубина залегания фундамента составляет:

- 0,5 м — если нет опасности промерзания почвы, а грунтовые воды не приближаются к основанию фундаментной подушки более, чем на 2 м;

- 0,8 м — для непромерзающих грунтов (песок, гравий и др.);

- 0,8 м — для промерзающих грунтов при условии, что грунтовые воды не приближаются к фундаменту более, чем на 2 м.;

- 1,0 м -для промерзания грунтов.

Среднестатистические расчеты показывают, что величина заглубления фундаментов должна составлять не менее 0,9 м. Однако учитывая климатические условия большинства регионов России, специалисты советуют подошву фундаментного основания размещать на глубине 1,1 м, так как возможно пучение почвы во время сильных морозов, характерных для многих регионов России. Но даже так, такой фундамент будет считаться мелкозаглубленным.

Перед тем как рассчитать ленточный фундамент, нужно обратить внимание, будут ли отапливаться подвальные помещения. Если да, траншею для подошвы основания уменьшают на 20-30%; если нет, лучше ее на 10% увеличить. Кроме того, разрешается уменьшать основание с фундаментом под внутренними стенами возводимой конструкции.

Ступенчатый фундамент — обустройство

Когда различные элементы фундамента должны иметь разную глубину, например, под наружными и внутренними стенами и т.д., переход от одной глубины заложения его подошвы к другой должен осуществляться плавно.

На примере фундамент для двухэтажного дома из кирпича рассмотрен расчет этого перехода на практике:

Если столбчатое фундаментное основание выполнено из стандартных бетонных блоков, длина ступеней (Ly), при помощи которых осуществляется плавный переход от одной отметки к другой, должна удовлетворять условиям соотношения Ly/hy ≤ 0,5 м.

Влияние соседних зданий и сооружений

Кроме величины промерзания грунта и уровня залегания грунтовых вод на глубину закладки фундамента существенно влияет расположение:

- фундаментов соседних, особенно примыкающих зданий;

- инженерных коммуникаций и подпольного канала;

- подвального помещения.

Обустройство примыкающих фундаментов

Влияние фундаментных оснований рядом стоящих объектов на примыкающие к ним основания вновь строящихся зданий рассмотрено на схеме:

где 1, 2, 3 — варианты глубины вновь строящегося здания.

При постройке нового дома рядом с уже существующими зданиями наиболее целесообразно применять вариант 2, в котором фундаменты рядом стоящих зданий располагаются на одном уровне. Но даже в этом случае, чтобы избежать дополнительного воздействия на основание существующего дома, рекомендуется обустроить разделительный шпунт.

Использовать 1 и 3 вариант не рекомендуется по таким причинам:

- При заглублении фундамента выше примыкающего строения (вариант 1) за счет дополнительного бокового давления возникает опасность появления дополнительных неравномерных осадок. Во избежание этого явления вновь закладываемое основание должно быть отодвинуто от существующего здания на расстояние L, величина которого определяется из соотношения ∆H/L ≤ tgφ.

- При расположении опорной поверхности строящегося здания глубже имеющегося здания (вариант 3) возможен выпор грунта под ранее заложенным фундаментом во время проведения работ.

Влияние инженерных коммуникаций и подпольных каналов

Как влияют инженерные коммуникации на оптимальную глубину закладки фундаментных оснований, показано на схеме

Подпольные каналы, используемые при прокладке инженерных коммуникаций, имеют заданные отметки по высоте. При этом необходимо, чтобы подошва нового фундамента располагалась ниже подпольного канала на величину не менее 0,2 м.

Кроме того, нужно исключить выпирание и промерзания грунта со стороны подвального помещения при проведении работ. Поможет этому выполнение условия dmin ≥ 0,5 dfn.

Влияние способа проведения работ

Глубина заложения фундамента строящегося здания предопределяет выбор способа, которым предполагается проводить земляные работы. В свою очередь выбранный способ проведения работ также оказывает существенное влияние на глубину его закладки. Связано это с тем, что очень часто необходимость использования максимального количества сборно-механизированных работ не всегда совпадает с возможностями строительной организации. Как соотносятся два эти фактора между собой в конкретных геологических условиях, рассмотрено на схеме:

Представленный на схеме геологический разрез участка строительства предопределяет способы заглубления в зависимости от разных способов выполнения работ.

- В первом варианте грунт представляет собой пылеватый песок, относящийся к категории слабых грунтов. Как правило, это требует обустроить гибкий плитный фундамент достаточно большого размера, требующего от строителей минимального объема земляных работ.

- Во втором варианте подошва здания заглубляется в слой суглинка, что позволяет спроектировать ее с минимальными размерами ширины и толщины. Однако при этом от строительной организации потребуется вырыть глубокий котлован и дополнительно укрепить его стенки. Обустройство искусственного водоотлива будет в данном случае тоже нелишним.

- Третий вариант, предполагает возведение свайного основания, для которого характерны минимальные объемы земляных работ и операций по заливке бетона. Но в этом случае потребуются дополнительные технологические приемы и наличие специальной техники для установки свай.

Окончательное решение по выбору того или иного варианта обустройства фундамента осуществляется совместными усилиями проектировщиков, инженеров строительной организации и заказчика. Принятый вариант в любом случае должен опираться на глубокий анализ технико-экономических характеристик будущего строения – только в этом случае можно гарантировать долговечность и надежность возводимого здания.

Источник: strojdvor.ru

Глубина заложения фундамента. Оптимальный размер фундамента

Как построить надёжный фундамент? От прочности фундамента зависит долговечность строения. Обсудим параметры:

- глубина заложения фундамента,

- площадь фундамента (площадь основания фундамента).

Выбор оптимального размера фундамента часто называют расчёт фундамента.

Важно правильно выбрать размер фундамента: глубину заложения фундамента и площадь основания фундамента. При строительстве дома и за первые два года грунт под домом сжимается под действием веса дома. Происходит осадка фундамента. Неравномерная осадка фундамента приводит к трещинам стен и фундамента, перекосу стен и разрушению дома.

Фундамент может опускаться неравномерно за счёт разных факторов, например:

- зимой пучинистые грунты вспучиваются,

- основанием фундамента служит неплотный грунт,

- не горизонтальное основание фундамента,

- слишком большая нагрузка на грунт.

Глубина заложения фундамента

Для правильного расчета фундамента следует сначала изучить структуру грунта на участке, глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод. Учитывая все факторы можно выбрать оптимальную глубину заложения фундамента.

Глубина заложения фундамента и тип грунта

Фундамент будет крепким, если основанием служит однородный грунт. Такой грунт равномерно осаживается и фундамент не перекосит и не треснет. Глубина заложения фундамента зависит также от типа грунта. Рассмотрим виды грунтов: скальный, хрящевый, песчаный и супесь, глинистый и суглинок.

Скальный грунт позволяет закладывать фундамент строения на поверхности, сняв тонкий плодородный слой почвы.

Хрящевый грунт состоит из гравия, хряща, крупных камней. Фундамент на таком грунте закладывают на глубине не менее 500 мм. Глубина заложения фундамента определяется нагрузкой строения и уровнем грунтовых вод, от глубины промерзания грунта она не зависит.

Песчаный грунт хорошо пропускает воду, поэтому вода не застаивается вблизи поверхности даже при высоком залегании грунтовых вод. Незначительное промерзание песчаного грунта и упомянутый фактор позволяют закладывать фундамент на глубину 500-700 мм. Если песчаный грунт мелкозернистый или пылевидный и грунтовые воды располагаются высоко, то такой грунт может значительно промерзать и тогда глубина заложения фундамента увеличивается до глубины промерзания грунта. Стоит учитывать, что песчаный грунт сильно уплотняется под нагрузкой и тяжелое строение может сильно осесть, поэтому советуем делать высокий цоколь. Аналогичные рекомендации подходят и для глиняно-песчаного грунта – супеси, содержащего 3-10% глины, но рекомендуемая глубина заложения фундамента опускается до 700-1000 мм.

Фундамент на глинистом грунте закладывают чуть ниже глубины промерзания грунта. Это особенно важно при высоком уровне грунтовых вод. Глинистый грунт имеет способность сжиматься под нагрузкой и вспучиваться при замерзании, как бы выталкивая фундамент на поверхность.

Чтобы при этом фундамент не треснул, советуем делать высокопрочный фундамент и отдавать предпочтение столбчатому фундаменту. Фундамент на суглинке также закладывают ниже глубины промерзания грунта. Суглинок содержит песок и не менее 10-30% глины.

Уровень грунтовых вод и глубина заложения фундамента

Положение уровня грунтовых вод влияет на глубину заложения фундамента следующим образом:

Если грунтовые воды залегают глубоко, более чем на 2000 мм ниже глубины промерзания грунта, то фундамент можно закладывать на глубину 500 мм и ниже.

Если грунтовые воды залегают не так глубоко, но ниже глубины промерзания грунта, то либо фундамент закладывают на глубину промерзания грунта, либо от глубины промерзания грунта до дна фундамента кладут гравийно-песчаную подушку (хорошо ее утрамбовывают), а фундамент закладывают на глубину 500 мм и ниже.

Если же грунтовые воды доходят до уровня промерзания грунта, то глубина заложения фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта не менее, чем на 100 мм.

При высоком расположении грунтовых вод фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта, за исключением наличия песчаного грунта и круглогодичного отапливания строения.

Оптимальная глубина заложения фундамента

Оптимальная глубина заложения фундамента выбирается следующим образом. Если грунт под домом пучинистый, то фундамент нужно закладывать ниже точки промерзания грунта, в Средней полосе России на глубине 1500 мм (глубина промерзания грунта около 1200-1400 мм). К югу и западу страны глубина промерзания грунта уменьшается, а к северу и востоку увеличивается. В каждом районе путем многолетних наблюдений специалисты установили глубину промерзания грунта, которую можно узнать в местной строительной или проектной организации. Если в доме живут всю зиму, то можно не учитывать этот фактор и закладывать фундамент выше.

Основанием фундамента должен быть плотный, хорошо слежавшийся грунт, поэтому фундамент закладывают ниже 500 мм. Слой рыхлого грунта снимается, дно выравнивается горизонтально, делается песчаная подушка высотой 150 мм, которая хорошо трамбуется.

Фундамент под внутренние капитальные стены закладывают на глубине 500 мм.

Площадь фундамента

Оптимальная площадь основания фундамента выбирается из расчёта, чтобы грунт не проседал под весом дома. Грунт проседает под весом дома, когда нагрузка на грунт слишком большая. Нагрузку на грунт можно уменьшить, увеличив площадь основания фундамента. Для ленточного фундамента, чтобы получить необходимую площадь фундамента, увеличивают ширину стен фундамента. Для столбчатого фундамента — увеличивают количество столбов и увеличивают их длину и ширину, доводя до 500 мм.

Для одноэтажных или двухэтажных летних садовых домиков размер фундамента, как правило, одинаковый, т.к. несущая способность грунта выдержит данную нагрузку. Размер фундамента зависит от толщины стен и глубины промерзания грунта. Чтобы построить прочный, но экономичный фундамент под летний садовый домик, рекомендуется применять столбчатый фундамент и избегать необоснованного утолщения фундамента. При неблагоприятных свойствах грунта можно расширить только нижнюю часть фундамента.

Ленточный фундамент обычно возводят под строение с тяжелыми стенами из кирпича или железобетона. При неглубоком заложении фундамента целесообразно делать ленточный фундамент. Если строение будет иметь подвал, также строят ленточный фундамент. В дачном строительстве не рекомендуют делать расширенный ленточный фундамент на всю его высоту.

При необходимости расширенным делают только основание фундамента: его бетонируют и армируют. Толщина фундамента обычно соответствует толщине стены строения.

Столбчатый фундамент строят под каркасное или деревянное строение с легкими стенами. Столбы возводят под углы строения, на пересечении стен и в других местах сосредоточения нагрузки. Столбы ставят на расстоянии 1500-2500 мм. Расстояние определяется весом дома и несущей способностью грунта. На супеси и песчаном грунтах столбы ставят на расстоянии 1500-2000 мм.

На скальном, хрящевом, глинистом грунтах и суглинке столбы ставят на расстоянии 2000-2500 мм.

Источник: www.domnagorke.ru

Правильная глубина фундамента – залог прочности для одноэтажного дома

Правильная глубина фундамента – залог прочности для одноэтажного дома

Основание дома – один из самых важных элементов его конструкции. От него зависит будущая надежность и удобство всей постройки. Как решение большинства строительных вопросов, глубина фундамента для одноэтажного дома должна основываться на строгом соответствии с проектной документацией, характеристиками используемых материалов, экономической целесообразностью и бюджетом застройщика.

Основание дома – один из самых важных элементов его конструкции. От него зависит будущая надежность и удобство всей постройки. Как решение большинства строительных вопросов, глубина фундамента для одноэтажного дома должна основываться на строгом соответствии с проектной документацией, характеристиками используемых материалов, экономической целесообразностью и бюджетом застройщика. Также большое значение имеет качество грунта, климатические условия и другие важные факторы.

Что влияет на глубину ленточной бетонной основы под дом?

Здесь можно выделить несколько факторов:

- виды почвы;

- расстояние между поверхностью земли и подземными водами;

- уровень промерзания грунта в холодное время года. Перед вычислением необходимой глубины под бетонную основу, стоит высчитать средние показатели минусовых температур, получить из них корень, который умножается на коэффициент промерзания, характерный для всех форм грунта;

- стройматериалы, используемые для возведения зданий;

- строение здания (число этажей, присутствие подвалов, цокольных этажей, типаж перекрытий, дополнительные постройки).

Вернуться к оглавлению

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ И ИХ ГЛУБИНА

Каждый тип основания закладывается в соответствии с определенными рекомендациями. К примеру, ленточный фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания почвы.

При обустройстве свайного типа могут быть использовано 2 варианта столбов: висячие и опорные. Элементы опорного вида должны касаться плотного устойчивого грунта, который и будет принимать основную нагрузку от строения. Если же говорить о висячих сваях, то здесь главное давление приходится на боковые вмещающие почвы. Для того, чтобы не ошибиться в длине висячих столбов, необходимо предельно точно определить почвенный состав.

Если климатические и рельефные условия требуют закладки монолитного железобетонного фундамента, то чаще всего его глубина не превышает 40 см.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту»!

Технические вопросы возведения ленточного фундамента под дом

Если есть необходимость построить дом с подвалом, то выбирается второй тип ленточного фундаментного основания – заглубленный, который также используется, если постройка представляет собой тяжелую конструкцию с перекрытиями, а также если стоит на пучинистом грунте. Глубина ленточного фундамента в данном случае выбирается на 20-30 см. глубже глубины промерзания грунта в зимний период.

Обустраивать заглубленные сооружения удобнее с помощью экскаватора, после чего самостоятельно выполняется подсыпка из песка и щебня, а выполняется опалубка. В случае использования спецтехники вместо экскаватора можно вырыть траншею шириной до 40 см. В этом случае использование опалубки не обязательно и можно заливать бетонный раствор прямо в грунт. Однако этот способ хуже классического с опалубкой, потому что на застывание бетона влияет влажность грунта, при этом боковая стенка получается неровной. В дальнейшем это сказывается на излишнем взаимодействии фундамента с грунтом при морозном пучении.

Это важно знать!

Следует учесть одну немаловажную особенность при выборе глубины ленточного фундамента. Помимо глубины промерзания грунта необходимо учитывать уровень грунтовых вод в весенний и осенний период. Если этого не учитывать, то после возведения дома подвал будет периодически подтапливаться, фундамент со временем подмоет. Далее произойдет частичное или полное разрушение постройки. Чтобы этого не происходило нужно заранее делать отвод грунтовых вод или выполнить поднятие подвала на верхнюю часть земной поверхности фундамента.

Следует учитывать, что если под зданием будет отапливаемый подвал, в этом случае влияние морозного пучения грунта будет сказываться не так сильно и глубина промерзания почвы вокруг фундамента будет значительно меньше чем обычно. Это дает возможность незначительно снизить глубину залегания фундамента, что в конечном итоге скажется на экономии материалов и конечной стоимости постройки дома.

С чего начинается фундамент: грунтовые работы

Возведение фундамента начинается с земляных работ. Необходимо выкопать яму-траншею по периметру будущего строения и под его будущими капитальными перегородками. Глубина ямы определяется глубиной залегания фундамента. Если вы планируете возводить тяжёлые кирпичные стены, необходимо надёжное фундаментное основание, опирающееся на непромерзающий слой почвы. Вот некоторые данные из строительных нормативов:

- глубина промерзания грунта в Иркутске — 2 м;

- в Москве – 1,35 м;

- в Сочи – 0,5 м.

В расчетах глубины траншеи надо учесть, что под фундамент укладывается песчаная подушка толщиной 10-20 см. То есть глубина траншеи под фундамент в Сочи должна быть 0,7-0,8 м, а в Иркутске – 2,2-2,3 м.

На глубину промерзания влияет состав грунта. Песчаные почвы промерзают слабо, вода быстро просачивается сквозь песчаник и не задерживается. Поэтому глубина промерзания редко превышает 1 м.

Глинистые грунты воду не пропускают и накапливают. Поэтому на глинистых почвах глубина промерзания больше, фундамент дома надо опускать глубже.

Глинистые почвы называют сильнопучинистыми. С наступлением морозов они поднимаются вверх (влага превращается в лёд, увеличивается в объёме, и поднимает, «вспучивает» уровень земли).

На заглубленный ниже уровня промерзания фундамент воздействует значительное боковое выталкивание. Дом может подняться вверх, если стены недостаточно тяжёлые. Поэтому на глубоком фундаменте возводят тяжёлые кирпичные или бетонные стены.

Ширина фундаментного основания должна быть больше, чем ширина стен. Например, для кирпичного строения, у которого толщина стен составляет 510 мм (два кирпича), ширина фундамента должна быть 600 мм (больше на 100-120 мм).

В завершении грунтовых работ делаем песчаную подушку. Для этого насыпаем в траншею песок толщиной 10 см (если почвы песчаные) или 20 см (если это суглинки).

Далее, если песок сухой, проливаем его водой и трамбуем. Если влажный – только трамбуем (притаптываем ногами, придавливаем чем-то тяжёлым). Песок выравнивается под уровень. Песок для подушки должен быть крупной фракции, он даёт минимальную усадку.

Сооружаем основание: монолит или блоки?

Для дальнейшего сооружения ленточного фундамента необходимо определиться, будет он монолитный или блочный.

Особенности блочного (сборного) фундамента:

- Собирается из готовых бетонных блоков (ФСБ), которые необходимо уложить в траншею с помощью автопогрузчика. Необходима погрузочная техника и возможность подъехать к месту закладывания фундамента.

- Блоки изготавливаются на заводе, при этом используется прочная марка бетона и напряжённое армирование. Поэтому ФСБ имеют гарантированный уровень прочности, влаго- и морозостойкости. Достигнуть такого уровня эксплуатационных характеристик в домашнем замешивании бетона сложно.

- Использование готовых блоков позволяет быстро возвести фундамент.

- Блочный фундамент дороже.

Особенности монолитного фундамента:

- дешевле;

- возводится медленнее;

- имеет более низкие эксплуатационные характеристики (достаточные для индивидуальных одно-, двухэтажных домов, и недостаточные для многоэтажных строений);

- можно заливать постепенно, выполнять работу одному или вдвоём, без наёмных рабочих, без спецтехники.

Как залить фундамент?

- Для монолитного фундамента необходим бетон и наполнитель. В качестве крупного наполнителя применяется бутовый камень, строительный мусор. Мелкий наполнитель (щебень) добавляется непосредственно в бетонный раствор.

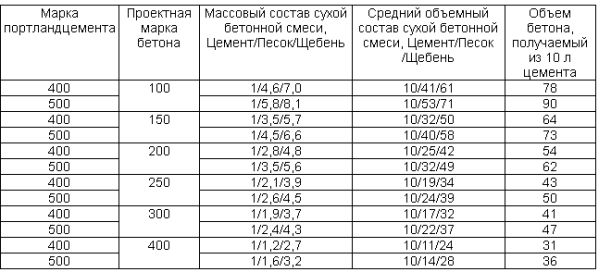

- Бетон замешивают самостоятельно в бетономешалке, из щебня, песка, цемента М400 или М500 и воды. Соотношение компонентов в бетонном растворе приведено в таблице.

- Ориентировочное количество воды равно количеству цемента в растворе. То есть если надо сделать бетон марки М100 для фундамента одноэтажного дома, то необходимо взять 1 ведро цемента, 4,5 вёдер песка, 7 вёдер щебня и добавить 1 ведро воды. Консистенция строительного раствора должна иметь подобие густой сметаны.

- В готовый раствор добавляют гидроизолирующую добавку типа Пенетрон. Она обеспечивает водонепроницаемость фундамента, а значит, увеличивает морозостойкость и долговечность.

- В готовые траншеи слоями укладывают наполнитель (камень) и металлическую арматуру. В качестве арматуры используется металлический прут диаметром от 7 мм (можно больше). Отдельные прутья связывают между собой металлической проволокой или соединяют сваркой. Арматуру надо расположить в средней или верхней части фундамента. Каждый слой заливают бетоном и дают затвердеть. При заливке последнего верхнего слоя поверхность фундамента выравнивают.

- Верхнюю надземную часть фундамента с двух сторон ограничивают деревянным досками (опалубкой). После затвердевания бетона опалубку убирают.

Для заливки основания можно заказать готовый бетонный раствор (микс) на заводе изготовителе. Он будет иметь гарантированный уровень прочности и морозостойкости. Недостаток – разнести бетон в траншеи необходимо за один день, пока он жидкий. После затвердевания фундамента его необходимо утеплить и соорудить дренажные каналы для отвода грунтовой влаги.

Видео: Ленточный фундамент — выбор и основные правила монтажа

Двухтрубная схема отопления частного дома

Как обустроить свайный фундамент?

Определение величины заглубления фундамента

Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:

- Dfn – нормативный показатель глубины промерзания

- Df – расчетный показатель глубины промерзания

- Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.

Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.

Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.

Оптимальная глубина фундамента:

- Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров

- Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров

- Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.

Закладка ленточного фундамента в Крыму: нюансы и секреты

Каждый крымчанин знает, насколько капризна погода на полуострове, а ведь именно от погоды зависят многие нюансы грамотной заливки ленточного фундамента. Если за последние 5 лет температура зимой не падала ниже -15 о , то в 2006 народ кутался в дубленки, потому что на улице было почти -30 о .

Чтобы фундамент дома не пострадал от внезапных холодов, сильных ливней или других капризов природы, необходимо соблюдать некоторые правила закладки фундамента в Крыму.

При закладке ленточного фундамента нужно учитывать три основных фактора:

- тип грунта;

- глубину его промерзания;

- уровень залегания грунтовых вод.

Учитываем тип грунта

На нашем полуострове преобладают суглинки и глины, относящиеся к пучинистым грунтам. Это значит, что вода, удерживаемая грунтом, при морозе расширяется и выталкивает его (пучинит). Сила, с которой такой грунт воздействует на фундамент, может достигать десятков тонн. Но главная сложность заключается в том, что грунты пучинятся неравномерно. Если с одной стороны дома лежит снег, земля под ним промерзнет меньше, а значит меньшим будет и давление на фундамент.

Неравномерность давления способна сломать основание дома, если при его закладке не учитывались свойства пучинистого грунта.

Наиболее распространенное решение данной проблемы — замена пучинистого грунта на непучинистый. Хорошая гравийно-песчаная подушка способна творить чудеса. Она распределяет давление от дома равномерно на весь фундамент и гасит силу морозного пучения.

В регионах с сильными перепадами температур, рекомендуется устраивать подушку не только под самим фундаментом, но и рядом с ним.

В Крыму, где перепады температур зимой не являются критичными, для решения проблемы пучинистости грунта достаточно сделать трамбовку траншеи песком и гравием.

Влияние уровня промерзания грунта на тип заложения фундамента

Глубина заложения подошвы фундамента рассчитывается исходя из глубины промерзания грунта для конкретного региона. На полуострове Крым этот показатель колеблется от 0,6 м до 0,8м. Это один из самых низких показателей по России.

По глубине заложения ленточный фундамент бывает: мелкого и глубокого заложения.

Фундамент мелкого заложения, он же мелкозаглубленный, выполняется под несущие наружные и внутренние стены легких сооружений, таких как каркасные дома, дома из бруса или СИП-панелей.

Для того чтобы грамотно заложить данный тип фундамента, необходимо выбрать траншею до глубины промерзания. После этого на дно траншеи укладывается гравийно-песчаная подушка, таким образом, происходит замена пучинистого грунта на непучинистый. Эта простая манипуляция способна защитить фундамент и само здание от сил морозного пучения.

При закладке фундамента второго типа (глубокозаглубленного) траншея роется на 10-20 см ниже уровня промерзания грунта по региону.

Крыму глубина траншеи под фундамент глубокого заложения на ровном участке будет составлять 80-100 см.

Фундаменты глубокого заложения ставятся при высокой нагрузке на грунт (каменные дома в несколько этажей). Данный тип фундамента весьма затратный, т.к. малейшие неровности рельефа приведут к увеличению объема земляных работ, количеству залитого бетона и потраченных денег.

Дом из СИП-панелей имеет небольшой вес и не оказывает значительного давления на основание. К тому же грунты, преобладающие на полуострове, имеют небольшой коэффициент горизонтального и вертикального пучения. Это значит, что закладка заглубленного фундамента под дома из СИП-панелей на полуострове не рациональна.

Уровень грунтовых вод: влияние на выбор конструкции фундамента

Выбор конструкции фундамента напрямую зависит от уровня грунтовых вод (УГВ) и вида грунтовых наслоений.

Если на месте будущей постройки преобладают насыпные или намывные грунты, то это грунты со слабыми несущими способностями. Делать ленточный фундамент на подобных грунтах бессмысленно. В таких случаях ООО «СИП-Симферополь» предлагает своим клиентам плитный или свайный тип фундамента.

Если на участке строительства низкий уровень грунтовых вод, то поставить ленточный фундамент мелкого заложения не составит труда.

В случае, когда грунтовые воды проходят близко к поверхности, возможны два варианта:

- Производится копка траншеи под фундамент глубокого заложения, замена пучинистого грунта на непучинистый, гидроизоляция конструкции. Также необходимо будет обеспечить хороший дренаж грунта на прилегающей территории и разработать мероприятия по понижению уровня грунтовых вод на участке строительства.

- Более рациональный вариант — поставить свайный фундамент, о плюсах и нюансах которого можно прочесть в соответствующей статье

Подведем итог:

Для того чтоб фундамент действительно стал надежной опорой дома, нужно учитывать массу нюансов:

прогнозируемую нагрузку на основание;

технологические возможности (перепады по участку);

инженерно-геологические условия (УГВ, тип грунта и т.д.)

В ООО «Сип-Симферополь» всегда можно заказать геодезию грунта и проконсультироваться с инженером, чтобы быть уверенными в том, что ваш дом простоит долгие годы.

Основные ошибки в расчетах заложения фундамента

При возведении фундамента обязательно уберите растительный слой грунта.

- Не убирают растительный слой грунта. Если не убрать всю растительность, со временем она начнет гнить, а фундамент здания осядет. Также следует убрать весь чернозем, он мягкий и ненадежный. Если построить основание дома на черноземе, эффект будет тот же.

- Пренебрегают слоем из песка. Если вас не устраивает качество грунта, рекомендуется делать прослойку из песка толщиной в 30 см. Песок нужно хорошо утрамбовать, тогда он станет надежнее для строительства.

- Не учитывают уровень грунтовых вод. Бывает, что составляющие грунта отвечают всем требованиям для хорошего основания, тогда сооружается строение, но через некоторое время дом проседает. Так происходит из-за того, что не всегда учитывают уровень грунтовых вод, а он играет очень важную роль при расчетах глубины заложения фундамента.

- Не учитывается глубина промерзания фундамента. Не забывайте про глубину промерзания – от ее величины будет зависеть глубина заложения основания под дом.

- Экономия на материалах. Сейчас вам покажется, что вы сэкономили на покупке бетона, что вы выиграли, но плохое качество материалов даст о себе знать через какое-то время. Будьте готовы к тому, что вам придется выложить кругленькую сумму денег на строительство, но в дальнейшем затраты окупятся.

Строительство дома – сложный процесс, который требует специальной подготовки. Лучше обратиться к профессионалам в этом деле. Если вы решили, что построите дом своими силами, отнеситесь к этому очень кропотливо. Проведите ряд исследовательских работ, изучите геологический разрез участка. Определитесь с размерами вашего будущего дома, скрупулезно проведите все расчеты.

Помните, что нужно учитывать внешние факторы, которые на первый взгляд никак не повлияют на ваш дом. Не экономьте на материалах, на расчетах и планировании. Помните, что нужно семь раз отмерить и только один раз отрезать. Следуйте русской пословице и делайте все правильно.

Источник: vdomvse.ru