Здесь вы узнаете, что такое объект капитального строительства. Какие бывают виды, как определить, что объект капитальный.

Статья 1. Градостроительного кодекса РФ. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:

1) градостроительная деятельность — деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

2) территориальное планирование — планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

3) устойчивое развитие территорий — обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

4) зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) функциональные зоны — зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

6) градостроительное зонирование — зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

7) территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

8) правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

9) градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

10) объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

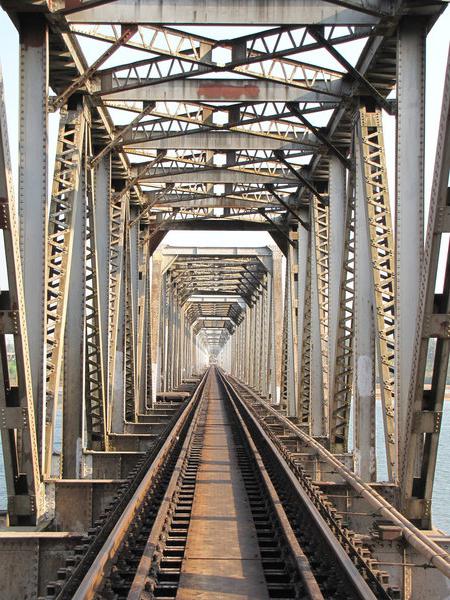

10.1) линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

11) красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

12) территории общего пользования — территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

13) строительство — создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

14.1) реконструкция линейных объектов — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

14.3) капитальный ремонт линейных объектов — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

15) инженерные изыскания — изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

16) застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

17) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства — некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

18) объекты федерального значения — объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации;

19) объекты регионального значения — объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 настоящего Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации;

20) объекты местного значения — объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации;

21) парковка (парковочное место) — специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

22) технический заказчик — физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

23) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа — документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

24) система коммунальной инфраструктуры — комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов;

25) транспортно-пересадочный узел — комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой;

26) нормативы градостроительного проектирования — совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 настоящего Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

27) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа — документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения;

28) программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа — документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения;

29) машино-место — предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

30) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее — сметная стоимость строительства) — сумма денежных средств, необходимая для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

31) сметные нормы — совокупность количественных показателей материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат труда работников в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов (далее — строительные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и иных затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства;

32) сметные цены строительных ресурсов — сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве;

33) сметные нормативы — сметные нормы и методики применения сметных норм и сметных цен строительных ресурсов, используемые при определении сметной стоимости строительства;

34) деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории — осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов;

35) элемент планировочной структуры — часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Комментарии к ст. 1 ГрК РФ

Новый Водный кодекс РФ 2006 г., как и Водный кодекс РФ 1995 г., начинается с определения основных понятий водного законодательства. Это облегчает понимание терминологии и законоположений Кодекса, в отличие от некоторых российских законов (например, Закон РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О недрах»), не имеющих специальных статей по основным понятиям.

Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. С.А. Боголюбов. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 1997; Крассов О.И. Природные ресурсы России: Комментарий законодательства. М.: Дело, 2002; Экологическое право / Под ред. С.А. Боголюбова. М.: Высшее образование, 2006.

Многие понятия водного законодательства заимствованы из естественных наук (прежде всего гидрологии): водный объект, речной бассейн, водный режим, водные ресурсы. Задача законодателя в этом случае состоит в том, чтобы придать данным терминам правовое значение. Например, понятия «речной бассейн» и «водохозяйственные участки» связаны с бассейновыми подходами в управлении водным хозяйством, делением на бассейновые округа (ст. 28), а также с гидрографическим и водохозяйственным районированием территории России (ст. 32). К числу трудных для определения понятий принадлежит термин «водный объект». В ВК РФ 2006 г. дано представление о водном объекте как о постоянном или временном скоплении вод, имеющем характерные формы и признаки водного режима. В свою очередь, водный режим рассматривается как изменение во времени уровня, расхода и объема воды в водном объекте. Для водотоков, водоемов, ледников и снежников присущи различные формы водных режимов и даже агрегатных состояний. Упомянутое скопление вод может быть как в формах рельефа, так и в недрах.

Приведенное положение позволяет уверенно отличать водные объекты от плавательного бассейна или от сезонного снежного покрова. Однако есть природные образования, не достигшие всех признаков водных объектов, но заслуживающие внимания как для освоения, так и для предотвращения вредного воздействия. В частности, трудно назвать полноценными водными объектами так называемые «дышащие» озера. Суть этого явления заключается в неожиданном и быстром (иногда в одну ночь) появлении и исчезновении вод во впадинах рельефа. «Дышащие» озера наблюдаются в различных российских регионах от Новгородской области до Дагестана. Объясняются эти явления карстовыми процессами и связью с подземными водами.

Водный фонд Российской Федерации представляет собой совокупность водных объектов в пределах российской территории. Судя по легальному определению, в водный фонд входят не только поверхностные, но и подземные водные объекты. Это означает, что положения ВК РФ по вопросам водопользования распространяются и на подземные воды. Однако согласно статьям 5, 8, 9 ВК РФ формы собственности на подземные водные объекты, их границы, основания и порядок приобретения права пользования ими определяются законодательством о недрах. Следовательно, отношения по использованию водного фонда регламентируются не только водным законодательством, но и законодательства о недрах. В свою очередь, различия поверхностных и подземных водных объектов обусловливают ведение по водному фонду как водного реестра, так и учета подземных вод, предусмотренного законодательством о недрах.

Согласно статье 102 ЗК РФ земли поверхностных водных объектов, гидротехнических и иных водохозяйственных сооружений, расположенных на водных объектах, образуют категорию земель водного фонда. Данная категория земель существует в нашей стране с конца 60-х годов XX в. и до сих пор находится в государственной собственности.

Шейнин Л.Б. Земельное право России: Учеб. пособ. М.: Эксмо, 2007. С. 102 — 108; Сиваков Д.О. Правовой режим земель водного фонда: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2004; Он же. Эволюция понятия земель водного фонда по законодательству СССР и Российской Федерации: Сб. докладов научно-практической конференции «Проблемы применения нового Земельного кодекса России». М.: Наука и кооперативное образование, 2002.

Следующий ключевой термин — «охрана водных объектов». В расширительной трактовке охрану водных объектов следует определять как деятельность, направленную на защиту водной среды от вредного воздействия, на сохранение и восстановление водных объектов. Охрана водных объектов предусмотрена положениями водного, природоохранного и санитарного законодательства, призванными упреждать, пресекать и устранять последствия вредного воздействия.

В свою очередь, в самом водном законодательстве предусмотрены положения по защите водных объектов от загрязнения, засорения, истощения, нормированию допустимого воздействия на водные объекты, охране водосборных площадей. Водные объекты могут быть признаны особо охраняемыми. Предусмотрен правовой режим водоохранных зон, ограничивающий застройку и иную хозяйственную деятельность на территории, примыкающей к акваториям поверхностных водных объектов. Кроме того, предусматриваются зоны и округа санитарной охраны, зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны экологического бедствия.

Негативное воздействие вод отличается большим разнообразием, а опасность происходит от различных видов водных объектов. При этом негативное воздействие на близлежащую территорию может оказать даже заброшенный пруд с обветшавшей малой плотиной, которая может прорваться из-за резкого повышения воды, например из-за обильных осадков. В комментируемой статье к негативным воздействиям отнесены затопление, подтопление, заболачивание, разрушение (абразия) берегов. Однако этот перечень не является закрытым. Его можно продолжить, назвав еще сходы ледников, которые влекут и человеческие жертвы (вспомним Кармадонскую трагедию в сентябре 2002 г., приведшую к многочисленным жертвам).

Негативное воздействие вод может происходить в рамках чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также носить постепенный, «ползучий» характер (заболачивание, подтопление и т.д.). Негативное воздействие вод имеет не только прямые (гибель населения и имущества), но и косвенные последствия. Так, при попадании в зону наводнения промышленных предприятий, объектов городского хозяйства может произойти химическое загрязнение территории с последующим отравлением и самого вышедшего из берегов водного объекта.

В этой ситуации важными полномочиями обладает МЧС России. Его деятельность регламентируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В последнее время проблема вредного воздействия вод широко освещается в юридической литературе.

Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленной и иных видов деятельности. М.: Ось, 1998; Евсегнеев В.А. Российское и зарубежное законодательство о защите населения и территорий от наводнений. М.: Былины, 2003; Тимофеев Л.А. Правовые основы предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействия вод. Саратов: Изд-во ФГУ ВПО «Саратовская ГАУ», 2004.

Многие изменения в составе понятий и их определений по сравнению с ВК РФ 1995 г. достаточно рельефны. Как известно, в настоящее время происходит реформа в области природопользования. Применительно к водному хозяйству она выражается в отмене лицензирования водопользования, а также в большем учете частных интересов в области водопользования. В результате из статьи исключены следующие понятия: «лицензия на водопользование», «распорядительная лицензия».

Бобылев А.И. Новеллы Водного кодекса Российской Федерации // Аграрное и земельное право. 2006. N 10. С. 4 — 12.

Определенные в комментируемой статье понятия отражают концептуальные положения водного права, его принципы и подходы. В то же время было бы неверно считать, что в названной статье присутствуют все легальные понятия и их определения. Имеются также и термины, характеризующиеся прямо по тексту Кодекса: «договор водопользования», «решение о предоставлении водного объекта в пользование», «передача права пользования водным объектом». Наличие в ВК РФ определений названных понятий позволит раскрыть практически важный аспект водного права — договорные отношения в области водопользования.

В завершение следует отметить, что терминологический аппарат как ВК РФ 1995 г., так и ВК РФ 2006 г. неоднократно критиковался специалистами водного и рыбного хозяйства. С точки зрения последних, терминология используется не всегда профессионально.

Дубинина В.Г. О проекте новой редакции Водного кодекса Российской Федерации // Актуальные проблемы сохранения и восстановления биоресурсов морей и внутренних водоемов России: Сб. докладов пленарного заседания научного консультативного совета ФГУ «Межведомственная ихтиологическая комиссия» по комплексному использованию водных ресурсов и охране водных экосистем. 21 — 23 сентября 2005 г. Мурманск: ПИНРО, 2006. С. 64 — 69.

Принятие нового Водного кодекса РФ привело к изменениям в «соседних» отраслях законодательства, прежде всего в земельном законодательстве. Эти изменения затронули и нормы-дефиниции, что можно проследить на примере легального определения уже упомянутой нами категории земель водного фонда.

В первоначальной редакции статьи 102 Земельного кодекса РФ 2001 г. (далее — ЗК РФ) дается следующее определение земель водного фонда: «К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов».

Как видно из этого определения, в ЗК РФ предусмотрено вхождение водоохранных зон и зон охраны водозаборов в состав земель водного фонда.

В связи с принятием нового ВК РФ 2006 г. редакция статьи 102 ЗК РФ 2001 г. была обновлена. В настоящее время к землям водного фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 102 ЗК РФ, на землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель. Порядок резервирования земель для указанных целей устанавливается федеральными законами.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом РФ и водным законодательством.

Таким образом, водоохранные зоны официально «выпали» из категории земель водного фонда. Тем не менее это не означает, что категорически запрещено включать их в состав земель водного фонда. Просто они могут быть во многих других категориях земель (земли поселений, земли особо охраняемых природных территорий). Однако за этим просто скрывается более свободное обращение природопользователей и органов власти с землями водоохранных зон. С одной стороны, это помогает заинтересованному инвестору, а с другой — способствует усилению антропогенной нагрузки.

К сожалению, в настоящее время доля земель водного фонда по сравнению с общей водной акваторией России на удивление мала: она составляет 1,2% общего земельного фонда. Это вызвано, в частности, тем, что землепользователи и органы власти не заинтересованы в отнесении хозяйственно ценных и инвестиционно привлекательных участков к категории земель водного фонда. Целевое назначение данной категории будет означать существенные ограничения для хозяйственного использования. Упущения с учетом площади земель водного фонда имеют еще одну причину — отсутствие должного внимания к водным объектам труднодоступных районов нашей страны, в которых могут таиться еще неосвоенные водным хозяйством богатые запасы вод. Это, как правило, земли запаса.

С другой стороны, Земельный кодекс существенно ограничивает оборот земель, занятых водными объектами и гидротехническими сооружениями. Согласно статье 27 ЗК РФ «Ограничение оборотоспособности земельных участков» это означает передачу их в частную собственность лишь в случаях, установленных федеральным законом. Согласно указанной статье к числу земель с ограниченным оборотом относятся участки, в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, или участки, занятые ГТС.

Земли водного фонда, будучи занятыми находящимися в государственной собственности водными объектами, согласно Налоговому кодексу РФ не признаются объектами обложения земельным налогом. Этот вопрос имеет свою предысторию. Еще недавно согласно статье 10 Закона РФ от 11 октября 1991 г. N 1738-1 «О плате за землю» налог за земли водного фонда, предоставленные для хозяйственной деятельности или в рекреационных целях, все-таки платили. При этом платить налог приходилось как за покрытые, так и за непокрытые водой земли, т.е. не только за берег, но и за дно. Теперь со вступлением в силу главы 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса РФ землевладельцы и землепользователи освобождены от уплаты земельного налога за земли водных объектов, которые, как было указано ранее, могут относиться к категории земель водного фонда.

25.08.2013 Приказ Ростехнадзора от 31.01.2013 №38 (ред. от 11.10.2017) «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве , реконструкции объектов капитального строительства , указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов , в отношении которых осуществление.

Что такое объект капитального строительства в градостроительном кодексе?

В сфере строительства и законодательном его регулировании существуют понятия капитального строения или некапитальной (временной) постройки. Чем же они отличаются? Рассмотрим объект капитального строительства с точки зрения закона.

- Законодательная база

- Что такое объект капитального строительства?

- Признаки капитального строительства

- Какие бывают виды?

- Чем отличается капитальное строение от некапитального?

Законодательная база

Положения, уточнившие отнесение строения к капитальному или некапитальному, внесены в Градостроительный кодекс Федеральным законом от 03.08.2018 342-ФЗ. Он вступил в силу с 1 января 2019 года, но новое определение объекта капитального строительства начало действовать с 4 августа 2018 г.

Именно тогда п. 10 ст. 1 ГрК дал четкое понятие капитальному строению и указал, что к нему не относятся неотделимые улучшения участка земли, такие как покрытие, замощение и т.д.

Документация на возведение капитального сооружения должна соответствовать требованиям Постановления Правительства от 16.02.2008 № 87.

Что такое объект капитального строительства?

Прежде, чем приступать к возведению строения на своем земельном участке, следует знать определение объекта капстроительства.

Объект капитального строительства — это сооружение, возводимое на основе фундамента, представляет незавершенный объект от момента закладки фундамента до даты эксплуатационного ввода. После того, как строение сдано в эксплуатацию и зарегистрировано, оно становится капитальным строением.

Исключение составляют некапитальные строения, соответствующие параметрам п. 10.2 ст. 1 ГрК, а также неотделимые улучшения земельного надела.

Признаки капитального строительства

Сам процесс капитального строительства представляет собой возведение объекта на фундаменте, имеющего опорные конструкции, ограждения и коммуникации. Ключевым фактором признания постройки капитальной является прочная связь ее с земельным участком, в результате чего здание и земля становятся неразрывным объектом собственности. Поэтому продать капитальное строение отдельно от земли становится невозможным.

Капитальное строение может быть возведено в процессе:

- нового строительства на основании проектной документации при наличии согласования с обязательной регистрацией по завершению работ и сдаче в эксплуатацию;

- реконструкции имеющегося объекта с заменой изношенных элементов, перепланировкой, переустройством или модернизацией систем инженерного характера;

- увеличения площади за счет пристроек к объекту.

Капитальный объект после ввода в эксплуатацию должен пройти процедуру государственной регистрации. К критериям его оценки относят:

- наличие почтового адреса;

- площадь и расположение строения;

- соответствие объекта нормам строительства, пожарной безопасности и иным требованиям;

- тип конструкции;

- материал изготовления и наличие коммуникаций.

Какие бывают виды?

Выделяют несколько видов капитальных объектов строительства.

- Здание. Представляет собой наземное строение, имеющее целевое назначение: жилой объект, здание промышленного назначения, культурного, социального характера, торгового, развлекательного назначения и т.д. В нем имеются отдельные помещения, оснащено инженерными коммуникациями и техническими сетями.

Разделяют здания на объекты:

- жилые — строения, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан. Сюда входят частные дома (индивидуальные), рассчитанные для проживания одной семьи, а также многоквартирные дома. При этом любой из их видов должен иметь жилые комнаты (квартиры), а также нежилые (вспомогательные) помещения;

- нежилые — предприятия, школы, досуговые строения, склады, больницы и другие.

- Сооружение. Объекты линейного, плоского или объемного характера, имеющих целевое назначение:

- автомобильные дороги;

- пути железнодорожного сообщения;

- трубопроводы;

- ЛЭП и иные объекты соответствующего назначения:

- дополнения к вышеуказанным объектам, которые составляют с ними одно неотделимое целое (например, автомобильная дорога с ее дорожным полотном, земляным укреплением, кюветами, дорожными знаками, составляющими единое сооружение).

Капитальные строения подразделяют на:

- производственные — промышленные здания, объекты безопасности;

- непроизводственные — жилые строения, здания бытового, культурного, социального назначения;

- линейные — инженерные сети, коммуникации, магистрали, транспортные пути различного назначения.

Чем отличается капитальное строение от некапитального?

Основным признаком капстроения является его неотделимость от участка земли, на котором оно расположено. Его невозможно демонтировать, в отличие от некапитального, и перенести на другой надел.

Уже готовое капитальное строение необходимо зарегистрировать, но перед его возведением получить разрешительные документы в соответствии с ГрК. При отсутствии их постройка может быть признана самовольной и собственника вправе обязать снести ее по судебному решению.

Некапитальный объект не привязан к участку и может быть перемещен на другое место без существенных изменений. Для него не требуется регистрация.

Рассмотрим, какие объекты можно считать капитальными или нет.

Баня. Чтобы определиться с типом, необходимо опираться на размер объекта и особенностей его строительства. К временной постройке можно отнести баню, которая стоит на мелкозаглубленном фундаменте или на опорах. Ее габариты составляют в высоту не более одного этажа и общая площадь до 50 кв.м.

Если же баня представляет собой строение на основательном фундаменте, общей площадью свыше 50 кв.м., имеет коммуникации и несколько комнат, то это уже капитальное строение.

Гараж. Существуют гаражи, расположенные на фундаменте, с ямой или без. Они неотделимы от земельного участка, что делает их капитальными. Подлежат регистрации, как любой из подобных объектов.

Переносные гаражи являются временными (некапитальными). Их легко переместить на другое место, они не имеют привязки к конкретному участку земли, их еще называют «ракушками».

Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему! Напишите прямо сейчас нашему консультанту онлайн. Или звоните нам по телефонам:

Не стоит путать капитальное строение с объектом капитального строительства , так-как в соответствии с определением из Градостроительного Кодекса РФ, ст. 1, п. 10, объект к апитального строительства – это здание, строение, сооружения и другие объекты и постройки, для возведения которых, производятся фундаментные работы и строительство которых не завершено. Чем отличается временное строение от капитального ? Как уже было сказано, ряд строений не относится к объектам капитального строительства . Такие постройки принято называть временными и определить к какому типу строения относится объект , можно по определённым признакам.

Объекты капитального строительства: определение. Виды объектов капитального строительства

Термин «капитальное строительство» (КС) предполагает не только возведение новых зданий/сооружений, но и проектные и изыскательские, монтажные, пусконаладочные работы, модернизацию существующих основных фондов, подготовку технической документации.

Виды капитального строительства

Для ответа на вопрос: «Что такое объект капитального строительства?» — предстоит узнать, какие виды КС существуют. Остановимся на этом более подробно.

- Новое строительство – создание объектов или их комплекса на новых площадях, которые после окончания работ при вводе в эксплуатацию будут состоять на самостоятельном балансе.

- Реконструкция действующих предприятий – устранение физического износа зданий или его элементов с возможной перестройкой существующих цехов для совершенствования производства, увеличения мощности и улучшения качества продукции.

- Техническое перевооружение действующих предприятий – это целый комплекс мер, направленных на модернизацию, автоматизацию производства с целью улучшения финансовой деятельности организации. При таком виде строительства не производится реконструкция и/или расширение существующих производственных площадей.

- Расширение действующих предприятий – создание и/или увеличение новых/существующих объектов, цехов на действующем учреждении. Объекты не ставят на самостоятельный баланс после документального оформления, связанного с вводом в эксплуатацию.

Иначе говоря, результатом любого из перечисленных видов капитального строительства является объект.

Объекты капитального строительства: определение

Строительство – развивающаяся отрасль, в процессе которой появляются готовые объекты по функционалу производственного/непроизводственного назначения и инфраструктуры. Что подпадает под категорию «объекты капитального строительства»? Определение (формулировка прописана в Градостроительном кодексе РФ) трактует это понятие так: жилые и нежилые строения и незавершенные объекты строительства (исключение составляют постройки по типу навесов и киосков).

Виды объектов КС

Отдельно стоящее здание со всеми коммуникациями, эстакадами, оборудованием, мебелью называется объектом строительства.

Сооружение – инженерно-строительный объект, предназначенный для производственных процессов: хранения продукции, перемещения людей или грузов. Основное отличие от здания — это временное пребывание людей на объекте, например: мосты, дамбы, ЛЭП, стадионы.

Термин «строение» употребляется как обобщенное название предыдущих двух понятий. Является также результатом строительства, но не ставится на учет в реестр объектов КС.

Объекты незавершенного строительства – приостановленные на определенный срок возводимые строения.

Классификация объектов капитального строительства

В Кадастровом кодексе изложены определение и виды объектов капитального строительства. Это: здания, сооружения (трубопроводы, скважины, линии электропередач и связи, плотины), строения и незавершенные объекты строительства.

Согласно же Постановлению Правительства № 87, в котором утвержден состав проектной документации, по функциональному значению принято выделять 3 вида объектов КС:

- для производственных процессов;

- непроизводственного назначения;

- линейные.

К объектам производственного характера относятся здания и сооружения промышленного назначения, а также объекты безопасности и обороны. Сооружения жилищного фонда, коммунально-бытового, культурного, социального назначения и капитального характера принято относить к непроизводственному виду.

Линейные объекты

Инженерные сети, коммуникации, трубопроводы, линии электропередач и связи, автомобильные дороги, мосты, туннели – это линейные объекты капитального строительства. Определение местоположения при проектировании этой категории конструкций осуществляется установлением специалистами в межевом деле координат характерных точек и регламентируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

Получение документов, разрешающих строительство линейных объектов, осуществляется на основании Градостроительного и Земельного кодексов РФ и закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

Объекты строительства, не требующие разрешительной документации

Разрешительная документация – пакет документов, отвечающий требованиям градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и допускающий застройщика к началу осуществления строительства и реконструкции.

Градостроительный план – документация, без которой проектная организация не вправе выдавать свое решение на строительство и реконструкцию объектов. Выдается застройщику после письменного его заявления архитектурным отделом с утверждением районной администрации.

Согласно ст. 51 ГрК, начало строительства без разрешительной документации допускается в том случае, если предстоит возведение:

- гаража на земельном участке, принадлежащем физическому лицу;

- киосков, навесов и прочих объектов некапитального характера;

- строений вспомогательного характера;

- а также в случае необходимости изменения капитальных строений, без затрагивания несущих конструкций, не нарушая характеристик надежности и безопасности.

Отличительные признаки капитального объекта

Для понимания отличия между временными и капитальными строениями необходимо рассмотреть юридическую и экономическую сторону предмета обсуждения.

Временная постройка – вспомогательный объект, возводимый для полноценного выполнения строительства и подлежащий демонтажу после окончания работ. На нее не выдаются правоустанавливающие документы.

С технической стороны временная постройка может иметь те же признаки (фундамент, капитальные стены, ж/б перекрытия), что и объекты капитального строительства. Определение тонкой грани отличия кроется в их различном правовом статусе. При строительстве капитальных объектов предусмотрен их длительный срок эксплуатации, в то время как временные постройки имеют ограниченный период использования, не превышающий пяти лет.

Основные признаки принадлежности к объекту капитального строительства — это неразрывная его связь с землей и, соответственно, необходимость в получении разрешительной документации. Но об этом чуть позже.

Объекты капитального строительства: проблемы их отнесения к недвижимому имуществу

До 2005 г. использовались такие правовые конструкции, как «объекты недвижимости в градостроительстве», «объекты градостроительной деятельности». С внесением некоторых корректив терминология изменилась. Так, с 2005 года в российском законодательстве впервые был введен термин «объект капитального строительства». Понятие и определение этой категории фигурируют не только в градостроительстве, но и в иных отраслях права (оперируют термином также в земельном, лесном законодательстве, гражданско-правовой сфере).

Трактовка термина ОКС сводится к простому перечню объектов, без присвоения им каких-либо свойств и признаков. Но известно, что капитальное строение имеет связь с земельным участком и не может быть перемещено или разобрано без ущерба своему назначению.

С другой стороны, для сравнения необходимо рассмотреть признаки недвижимости. В ГК РФ, в положении ст. 130, указан перечень свойств, присущих недвижимому имуществу:

- прочная связь с землей;

- обязательная государственная регистрация;

- невозможность осуществления перемещения недвижимости без причинения ущерба ее конструкции; это также касается сооружений, зданий и объектов незавершенного строительства.

В норме упоминаются объекты капитального строительства, определение которых есть в ГрК РФ. То есть объекты недвижимости (незавершенные объекты, здания и сооружения) являются ОКС, следовательно, для них характерны те же признаки, что и для недвижимого имущества.

Самовольная постройка. Может ли она являться объектом КС?

Самовольная постройка – это объект, строительство которого осуществлялось без получения необходимых разрешений на территории, не отведенной для этих целей и с нарушением санитарных, градостроительных норм и правил.

В случае признания судом самовольной постройки объектом капитального строительства возможно 2 варианта разрешения ситуации:

— не капитальное строение или сооружение. К капитальным объектам относят. Ниже я представлю самый общий, распространенный перечень зданий, относящихся к капитальному строению. 1. По функциональному признаку КАПИТАЛЬНЫЙ объект это: Промышленные и производственные здания. … В п. 39, Статьи 1, Градостроительного кодекса РФ даётся понятие объекта индивидуального жилищного строительства (частного жилого дома): Объект , подпадающий под ИЖС ( объект индивидуального жилищного строительства ) – это отдельно стоящее здание с параметрами: количество этажей не более 3-х. максимальная высота здания не должна превышать 20 м.

- https://consultant-mos.ru/kodeksy-rf/grk/statya-1-gdk-rf.html

- https://nedexpert.ru/dom/obekt-kapitalnogo-stroitelstva-chto-jeto-takoe/

- https://fb.ru/article/186685/obyektyi-kapitalnogo-stroitelstva-opredelenie-vidyi-obyektov-kapitalnogo-stroitelstva