В соответствии со ст. 46 ФЗ «О связи», оператор связи обязан руководствоваться при проектировании, построении, реконструкции и эксплуатации сетей связи нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области связи, осуществлять построение сетей связи с учетом требований обеспечения устойчивости и безопасности их функционирования. Более того, в соответствии со ст. 12 ФЗ «О связи» для сетей электросвязи, составляющих единую сеть электросвязи Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти в области связи устанавливает требования к их проектированию, построению, эксплуатации, управлению ими или нумерации, применяемым средствам связи, организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях, защиты сетей связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации, порядку ввода сетей связи в эксплуатацию.

На основании вышеизложенного, 09 сентября 2002 был принят Приказ Минсвязи РФ № 113. Вышеуказанный приказ установил правила ввода в эксплуатацию новых сооружений связи, а также сооружений связи, на которых в результате реконструкции (расширения, технического перевооружения) изменились зарегистрированные показатели. Одним из обязательных пунктов Приказа №113, требующихся при сдаче узла, является наличие проекта на узел связи прошедшего государственную экспертизу в ФГУ МИР ИТ. На основании вышеизложенного, представляется актуальным рассмотрение некоторых вопросов проектирования данных объектов связи.

Модель OSI | 7 уровней за 7 минут

При проектировании узлов ПД и ТМ рассматриваются следующие вопросы:

1. Схема организации связи и управления узла ПД и ТМ;

2. Схема присоединения узла ПД и ТМ к присоединяющему оператору;

3. Размещение проектируемого оборудования в помещении узла ПД и ТМ (монтажные конструктивы, тип проектируемого оборудования, обоснование выбора оборудования);

4. Качественные показатели услуг, оказываемых узлом ПД и ТМ провайдера;

5. Автоматическая система расчетов (биллинг) и вопросы учета трафика пользователей;

6. Система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и ее реализация на узле провайдера;

7. IP адресация и маршрутизация трафика;

8. Управление и мониторинг узла ПД и ТМ (оборудование и ПО, обеспечивающее управление и мониторинг);

9. Электропитание и заземление оборудования.

Любые технические решения, принятые в процессе проектирования, должны основываться в первую очередь на технических условиях (далее ТУ) заинтересованных лиц, протоколов осмотра и измерений, техническом задании на проектирование и нормативных документах. Поэтому, для подтверждения принятых технических решений, к проекту необходимо приложить ТУ и Согласования от присоединяющего оператора, электроснабжающей организации, организации арендодателя и пр. примеры данных ТУ приведены внизу страницы.

Вопросы межоператорского присоединения узла ПД и ТМ рассматриваются утвержденными «Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия». Для проектирования, от присоединяющего оператора необходимы ТУ на присоединение, договор об операторском присоединении (если есть) и письмо-согласование проекта на узел ПД и ТМ после завершения работ по проектированию.

Вебинар: Особенности оформления проектной и рабочей документации по системам видеонаблюдения

При получении ТУ от оператора, необходимо понимать, что точка присоединения, прописанная в ТУ — эта та точка, до которой у Вас должен быть построен абсолютно легальный транспорт. Самый хороший случай, это присоединение по тому же адресу, где и предполагается разместить Ваш узел ПД и ТМ.

В данном случае, нет необходимости рассматривать в проекте вопросы ВОЛС до точки присоединения, размещение оборудования в стойке оператора и пр. В случае же, если точка присоединения и узел разнесены территориально, то в проекте на узел необходимо рассматривать вопросы построения транспорта до оператора, а это линия связи, и оборудование межстанционной связи (МСС).

Линия связи может быть как арендуемой (у третьих лиц, либо присоединяющего оператора), так и своей (сданной в эксплуатацию ранее, проектируемой, либо отображаемой в составе проекта на узел, в проекте сеть передачи данных или проектируемой по отдельному титулу). В случае если линия до точки присоединения оператора арендуется у самого оператора, к проекту прикладывается только договор аренды транспорта.

При аренде канала связи (с оконечным оборудованием) у третьих лиц, со стороны РосКомНадзора могут возникнуть вопросы по части наличия у них лицензии на оказание услуги аренды каналов, а также разрешения оказывать данные услуги в точках приземления транспорта. В случае аренды физической линии (волокна, в волоконно-оптическом кабеле, либо медной пары) вопросов по лицензии не возникает, но в проекте необходимо отражать установку оборудования на стороне присоединяющего оператора, что усложняет проект и ведет к его удорожанию. Для документального подтверждения аренды ВОЛС, либо медного транзита, к проекту необходимо прикладывать договор аренды. При использовании уже существующего транспорта, сданного в эксплуатацию ранее к проекту необходимо прикладывать разрешение на эксплуатацию, либо акт приемки КС-14.

Присоединение также может производиться по дуплексному спутниковому каналу, необходимо решение о присвоении радиочастот или радиочастотных каналов, ТУ от присоединяющего оператора и письмо-согласование схемы присоединения от них же. При этом размещение самой станции спутниковой связи может быть рассмотрено как в составе проекта на узел ПД и ТМ, так и отдельно.

Все активное оборудование (серверы, биллинг, коммутаторы, ИБП), устанавливаемое по проекту, должно иметь сертификаты соответствия в области связи либо декларации о соответствии в области связи. Список оборудования, подлежащего обязательной сертификации в области связи, приведен в Постановлении правительства РФ №896 от 31 декабря 2004 г. Трансиверы SFP, модули стекирования коммутаторов и прочее оборудование подобного рода обычно не сертифицируется производителями в системе сертификации в области связи, однако при экспертизе проекта, в ФГУ МИР ИТ часто возникают замечания по данному вопросу. Для устранения этих замечаний необходимо заранее взять у производителя оборудования письмо об отказе в сертификации данного оборудования. Пассивное оборудование — шкафы и стойки не подлежат сертификации в области связи, кабели, кроссы и муфты подлежат обязательной сертификации. Примеры сертифицированного оборудования — Серверы Inpro, Aquarius, Коммутаторы — D-link, Cisco и пр.

Автоматическая Система Расчётов (АСР) либо биллинг необходимы для расчетов с абонентами, учета трафика и пр. АСР, обязательно должна быть сертифицирована в области связи. Примеры сертифицированных АСР — NetUp UTM, Traffic Inspector, idecko и пр.

Управление и мониторинг узла ПД и ТМ обычно производится централизованно с рабочего места администратора сети, с помощью специализированных протоколов управления и мониторинга.

Размещение оборудования узла ПД и ТМ может производиться как в арендуемом, так и в собственном помещении. Требования к помещению приведены в документе СН 512-78. Как правило, для малого узла ПД и ТМ провайдера (до 3 шкафов либо стоек) подходит помещение с площадью от 10 м2, расположенное на любом из этажей здания. Для малых узлов ПД и ТМ вопросы архитектурно-строительных решений и подготовки помещений, обычно, не рассматриваются. В ОПЗ дословно приводится следующее:

Архитектурно-строительные, объемно-планировочные решения данным проектом зачастую не разрабатываются. Помещение, выделенное под установку проектируемого оборудования, удовлетворяет требованиям нормативных документов:

* ВСН 333-93 «Проводные и почтовые средства связи. Производственные и вспомогательные здания»;

* СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

* СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

* ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

В данном случае вопросы по подготовке именно вашего помещения могут возникнуть у приемочной комиссии РосКомНадзора.

Вопросы СОРМ (Системы оперативно-розыскных мероприятий).

В соответствии с законами РФ «О связи», «Об органах ФСБ в РФ», «Об оперативно-розыскной деятельности», а также в соответствии с требованиями лицензий на предоставление услуг передачи данных и телематических служб, при разработке, создании и эксплуатации сети связи обязано оказывать содействие и предоставлять органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий на сети связи, применять меры к недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий. При проектировании вопросы СОРМ в большинстве случаев не рассматриваются, так как всевозможные действия (и технические и организационные) по обеспечению работы СОРМ выполняются в соответствии с планом мероприятий по обеспечению СОРМ, который реализовывается уже после ввода объекта в эксплуатацию. Поэтому для экспертизы вполне достаточно указание на необходимость разработки и реализации этого самого «плана» совместно с территориальным УФСБ, без внесения изменений в рабочий проект.

Вопросы электроснабжения и заземления узла ПД и ТМ решаются следующим образом:

Вопросы электроснабжения узла должны рассматриваться на основании ВСН 332-93, Приказа № 32 от 13.03.2007г., ПУЭ 6, 7-е Издание узел ПД и ТМ приравнивается к подстанции электромеханических систем емкостью до 3000 номеров, подстанции и АТС электронных систем емкостью до 1082 номеров и относятся ко II категории электроснабжения. Реализация II категории электроснабжения на узлах ПД и ТМ может быть выполнена следующими способами:

1. В соответствии с ПУЭ для обеспечения II категории электроснабжения необходимо 2 независимых источников питания, что обеспечивается подключением узла ПД и ТМ к двум независимым ВРУ (от двух независимых подстанций), либо подключение к распределительному щиту, в котором уже обеспечена II категория надежности электроснабжения. На практике, в случае если в здании размещения узла ПД и ТМ уже есть РЩ с обеспеченной II категорией к проекту необходимо приложить ТУ на присоединение к данному щиту, в которых бы прописывались категория присоединения, мощность присоединяемого оборудования и прочие параметры. Если же таких РЩ поблизости нет, то необходимо получить ТУ на подключение от двух независимых вводов, что обычно проблематично, также по проекту необходимо будет отразить линии электропитания от обоих вводов, устройство переключения, что усложняет проект и ведет к его удорожанию;

2. Второй вариант реализации II категории электроснабжения, с реально обеспеченной III — это получить ТУ на присоединение к РЩ здания с III категорией и запроектировать по проекту возможность включения бензинового генератора с ручным переключением между вводами (генератором и электросетью), а также ИБП на время переключения электропитания.

Вопросы заземления оборудования узла ПД и ТМ должны решаться в соответствии с ПУЭ, ГОСТ 464-79, ВСН 332-93 и обычно решаются присоединением шины заземления активного и пассивного оборудования к уже существующему контуру заземления здания, возможность использования которого нужно подтвердить протоколом измерения заземления. Протокол измерения заземления выписывает организация с лицензией на проведение данного типа измерений, стоимость протокола варьируется от 3 т.р. до 5 т.р. В случае же если в здании нет существующего контура заземления, либо вы хотите иметь свой собственный, необходимо запроектировать контур заземления по проекту на узел ПД и ТМ.

Таким образом, процесс проектирования узлов ПД и ТМ включает в себя множество нюансов. В силу специфики проектируемого объекта сам процесс проектирования отличается от иного архитектурно-строительного проектирования. Дабы благополучно осуществить процедуру ввода в эксплуатацию сооружения связи необходимо обращаться за помощью к квалифицированным специалистам по проектированию именно объектов связи.

Источник: nag.ru

Телефонная связь и её составные элементы

Роль телекоммуникационных систем связи и передачи данных в современном мире нельзя переоценить. Телекоммуникационные системы широко используются во всех сферы жизнедеятельности человека: телевидение и радиовещание, спутниковые системы связи, цифровая телефония, глобальная сеть Internet и во многих других областях науки и техники. Направления в области техники многоканальных телекоммуникационные систем включает изучение совокупности средств, приемов, способов и методов для передачи различных видов информационных сигналов по каналам и трактам сети связи. Стремительное развитие и распространение сетей и систем связи делает актуальной задачу подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере телекоммуникаций.

Современные сети передачи данных (мобильные сети, сенсорные сети, автоматизирование системы контроля и учета потребления электроэнергии и т.п.), с одной стороны, находят широкое применение в промышленности и становятся важным элементом информационной инфраструктуры общества, а, с другой стороны, предполагают использование специальных телекоммуникационных технологий и технологий защиты информации.

Современные телекоммуникационные системы представляют собой сложный комплекс разнообразных технических средств, обеспечивающих передачу различных сообщений на любые расстояния с заданными параметрами качества. Основу телекоммуникационных систем составляют системы передачи по электрическим, волоконно-оптическим и радиолиниям.

Телекоммуникационная сеть предназначена для удовлетворения потребности населения, учреждений, организаций и предприятий в передаче информации в пределах страны. Сеть телекоммуникаций должна обеспечивать установление соединений любого абонента с любым абонентом страны автоматическим способом в реальном масштабе времени в режиме диалога, с качеством которое характеризуется разборчивостью и точностью воспроизведения исходных сигналов. Суммарная (исходящая и входящая) интенсивность нагрузки, создаваемая в ЧНН оконечным абонентским устройством при передаче и приеме сообщений всех видов должна составлять в среднем не более 0,1 Эрл и не должна превышать 0,15 Эрл.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Телефонная связь и её составные элементы

Телефонная связь представляет собой систему. В её состав входят телефонная сеть общего пользования, выделенная сеть связи «Искра», сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования, подсистемы обеспечения (предоставление услуг, нумерации, сигнализации, учёта стоимости и расчёта нормирования каналов), управления.

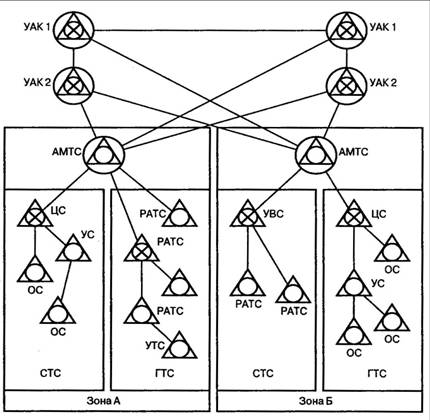

Телефонная сеть общего пользования – это совокупность местных и междугородних автоматических телефонных станций и коммутационных узлов, международных центров коммутации, оконечных абонентских устройств, а также каналов и линий телефонной сети, которая обеспечивает потребность населения, учреждений, организаций и предприятий в услугах телефонной сети. По охвату территории и абонентов телефонная сеть общего пользования представляет собой иерархию различных телефонных сетей: местных (городских, сельских, комбинированных), внутризоновых, междугородних и международных. Структура сети общего пользования представлена на рисунке 1.1.

На рисунке 1.1 приняты следующие обозначения: УАК – узел автоматической коммутации; ЦС – центральная станция; ОС – оконечная станция; УВС – узел входящих сообщений; РАТС – районная автоматическая телефонная станция; УС – узловая станция; УТС – узловая транзитная станция; СТС – сельская телефонная сеть; ГТС – городская телефонная сеть.

Основными тенденциями развития сетей и средств телекоммуникаций являются их цифровизация, интеграция видов электросвязи и предоставляемых услуг, создание интегральных многофункциональных терминалов и средств коммутации, внедрение единых международных стандартов.

Цифровая сеть общего пользования с интеграцией служб ISDN (Integrated Services Digital Network) представляет собой часть телефонной связи общего пользования, в которой одни и те же устройства цифровой коммутации и цифровые тракты используются одновременно для различных видов электросвязи.

В широкополосной цифровой сети с интеграцией служб B – ISDN (Broadband – ISDN) используется асинхронный режим доставки. Эта техника базируется на принципе асинхронного временного разделения ресурсов, при котором множество виртуальных соединений с различными скоростями передачи и характеристиками передаваемого сигнала асинхронно мульте-плексируются (объединяются) в едином физическом канале связи. В качестве протокольной единицы в асинхронном режиме доставки используется короткий пакет фиксированной длины, включающий заголовок и информационное поле.

Рисунок 1.1 — Структура телефонной сети связи общего пользования

В состав структуры ISDN в общем случае входят две подсети: магистральная (базовая) сеть и абонентская (терминальная) сеть (рисунок 1.2).

На рисунок 1.2 приняты следующие обозначения: ЦКП – центральный коммутатор радиосвязи с подвижными объектами; БС – базовая станция;

АЛ – абонентская линия.

Магистральная сеть включает узлы автоматической коммутации и соединяющие их каналы связи, а также систему управления безопасной сетью.

Терминальная сеть содержит терминалы, абонентские пункты, концентраторы, абонентские линии или каналы связи, которые соединяют терминалы с абонентскими пунктами и концентраторами, которые, в свою очередь, соединяются с узлами автоматической коммутации, а также систему управления терминальной сетью. На базе ISDN создаётся интеллектуальная сеть связи (ИСС). В этой сети осуществляется не только передача сообщений, но и предоставляется разнообразный информационный сервис.

Рисунок 1.2 — Структура ISDN

Реализация ИСС осуществляется за счёт того, что функции коммутации остаются в базовой коммутируемой сети, а функции логической обработки и предоставления услуг переносятся в надстройку, называемую платформой ИСС, которая представляет собой совокупность технических устройств и ЭВМ (баз данных).

Таким образом, телефонная сеть общего пользования объединяет в себе существующие и перспективные сети связи:

– существующую аналогово-цифровую сеть связи общего пользования;

– цифровую сеть с интеграцией служб;

– выделенную сеть связи «Искра»;

– интеллектуальную сеть связи.

Простейшей городской телефонной сетью является нерайонированная ГТС. На такой сети устанавливается одна телефонная станция, куда включаются все абонентские линии ГТС. Такие ГТС строятся только в городах с небольшой территорией (аналоговая ГТС ёмкостью до 8 тысяч номеров, цифровая ГТС ёмкостью несколько десятков тысяч номеров), так как основная часть расходов при строительстве таких станций приходится на линейные сооружения.

При увеличении числа абонентов ГТС строятся по принципу районирования. В этом случае территория города разбивается на ряд районов, и в каждом из таких районов размещается АТС (РАТС). При этом ГТС могут быть двух типов: районированными без узлообразования и районированными с узлами входящих сообщений. На районированной ГТС без узлообразования может быть несколько районных АТС, которые соединяются по принципу «каждая с каждой» с учётом обходных направлений. Возможная схема районированной ГТС без узлообразования представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 — Возможная схема районированной ГТС без узлообразования

При таком построении ГТС капитальные затраты на линейные сооружения существенно сокращаются за счёт уменьшения протяженности абонентских линий, имеющих редкое использование (в среднем до 0,1 Эрл в час наивысшей нагрузки – ЧНН), и введения соединительных линий с частым использованием (0,6–0,8 Эрл в ЧНН). Оптимальная с экономической точки зрения ёмкость РАТС принимается, как правило, равной 10 000 номеров при пятизначной нумерации. На ГТС при пятизначной нумерации количество РАТС обычно не превышает шести.

При большом числе РАТС связь по принципу «каждая с каждой» становится неэкономичной, так как в этом случае образуется значительное количество мелких пучков соединительных линий (СЛ). Нагрузка от одной АТС равномерно распределяется между СЛ. Возрастание нагрузки приводит к возможности увеличения ёмкости пучка СЛ, поэтому на крупных ГТС связь между РАТС устанавливается не непосредственно друг с другом, а через узлы входящего сообщения при ёмкости ГТС до 400–500 номеров, при большей ёмкости – через узлы исходящего и входящего сообщений (УИС, УВС). На рисунке 1.4 показана структура районированной ГТС с узлами входящих сообщений, а на рисунке 1.5 – структура районированной ГТС с узлами входящих и исходящих сообщений.

Рисунок 1.4 — Структура районированной ГТС с узлами входящих сообщений

Рисунок 1.5 — Структура районированной ГТС с узлами исходящих и входящих сообщений

В этом случае территория города делится на узловые районы. В каждый узловой район может быть установлено до 10 РАТС, которые соединяются между собой непосредственно по принципу «каждая с каждой» или через УВС. Для концентрации нагрузки каждая РАТС также соединяется с УВС других узловых районов исходящими СЛ, а со своими УВС – входящими СЛ. Нумерация на таких сетях шестизначная, первая цифра является кодом узла, а первая и вторая цифры вместе – кодом РАТС. Соединительный тракт на сети с УВС состоит из следующих участков: АЛ – РАТС – СЛ – УВС – СЛ – РАТС – АЛ.

Аналоговые районные ГТС с УВС могут иметь ёмкость до 800 тысяч номеров, цифровые ГТС – до нескольких миллионов. При наличии в узловом районе УИС и УВС связь между РАТС своего узлового района выполняется по принципу «каждая с каждой», а с другими – через УИС и УВС. При таком построении сети принята семизначная нумерация.

Первая цифра номера определяет выход к соответствующей зоне – миллионной группе абонентов, вторая – выход к узловому району выбранной миллионной группы, а третья – выход к РАТС. Каждая РАТС на такой сети имеет трёхзначный код. Соединительный тракт на сети с УВС и УИС содержит участки: АЛ – РАТС – СЛ – УИС – СЛ – УВС – СЛ – РАТС – АЛ.

Районированные ГТС с узлами исходящих и входящих сообщений, как правило, имеют несколько десятков узловых районов. Задача районирования заключается в нахождении оптимального варианта, при котором суммарные затраты на сооружение абонентских линий, соединительных линий межстанционной связи, станционных сооружений и зданий РАТС, отнесённые к одному номеру абонентской ёмкости телефонной сети, будут минимальными.

Внедрение цифровых АТС осуществляется методом «наложенной сети» с соблюдением следующих правил:

– все связи между цифровыми АТС должны осуществляться только через цифровые АТС и узлы;

– при связи между цифровыми АТС должны использоваться линейные тракты цифровых систем передачи, удовлетворяющие рекомендациям Международного союза электросвязи (МСЭ) по согласованию интерфейсов;

– вновь вводимые цифровые АТС должны включаться только в «наложенную сеть»;

– связь между цифровыми и аналоговыми АТС должна осуществляться по линейным трактам цифровых систем передачи с применением аналого-цифрового преобразователя и обеспечением согласования систем сигнализации на стороне аналоговых АТС;

– цифровые станции и узлы могут размещаться в одних зданиях с аналоговыми АТС и узлами.

Для связи аналоговых АТС с цифровыми в цифровых узловых районах должны устанавливаться цифровые УВС. Оборудование цифровых станций позволяет одновременно выполнять функции входящих и исходящих сообщений, а также узлов обходных станций. Такой узел обозначается как УИВС. Аналоговые АТС должны соединяться с УИВС только системами передачи, работающими в режиме импульсно-кодовой модуляции (ИКМ).

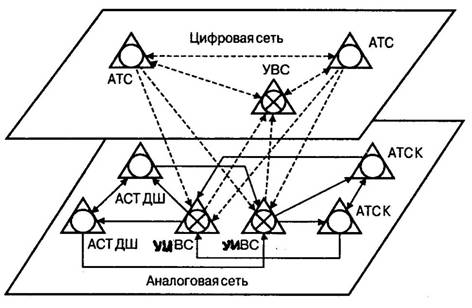

Цифровые телефонные сети, наложенные на существующие аналоговые сети с УВС и УИВС, представлены соответственно на рисунках 1.6 и 1.7. Они охватывают один или несколько цифровых узловых районов.

Рисунок 1.6 — Структура аналого-цифровой сети с узлами входящих сообщений: АТС ДШ – декадно-шаговая автоматическая телефонная станция; АТСК – координатная автоматическая телефонная станция

Рисунок 1.7 — Структура аналого-цифровой сети с узлами исходящих и входящих сообщений

На рисунках пунктирными линиями обозначены системы передачи с ИКМ, сплошными линиями – системы передачи с частотным разделением каналов (ЧРК) и физические линии.

Сельские телефонные станции имеют ряд особенностей, которые определяют принципы их построения. Как правило, они охватывают значительные территории, на которых абоненты размещаются небольшими группами на большом расстоянии друг от друга. Поэтому применяются АТС малой ёмкости и используются мелкие пучки межстанционных линий большой протяжённости.

АТС малой ёмкости делают необслуживаемыми, а АТС средней ёмкости – частично обслуживаемыми. В таких АТС необходимо использовать более надёжную элементную базу, применять пылезащитные шкафы и дистанционную сигнализацию о неисправностях. Станции строятся по радиальному и радиально-узловому принципам с центральной станцией в районном центре (одно- и двухступенчатая схемы).

При этом возможно использование прямых и обходных путей. Центральная станция является главным коммутационным узлом СТС и одновременно выполняет функции городской телефонной станции райцентра. Структура сельской телефонной станции представлена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 — Структура сельской телефонной станции

В населённых пунктах района устанавливаются оконечные станции, которые включаются непосредственно в ЦС. Дополнительно к ЦС подключается выход на автоматическую междугороднюю телефонную станцию (АМТС). Такая схема построения сети называется одноступенчатой. Структура одноступенчатой сети представлена на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 — Структура одноступенчатой сети

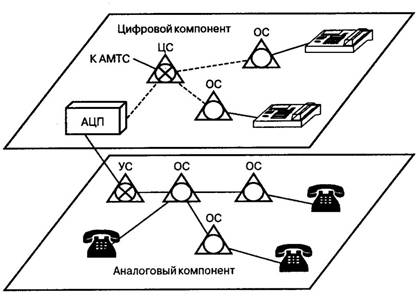

При переводе СТС на цифровую связь наложение цифровой сети начинается с установки цифровой ЦС, аналоговая ЦС переводится в ранг узловой, а существующие УС переводятся в ранг ОС. Включение цифровых станций на сельских телефонных сетях при переводе центральной аналоговой станции в ранг узловой представлено на рисунке 1.10.

При построении комбинированных сетей (КТС) на ГТС предусматривается организация ЦС или транзитного узла исходящих и входящих сообщений сельско-пригородной связи (УСП), через который осуществляется связь как между станциями СТС, так и станций СТС со станциями ГТС.

Рисунок 1.10 — Включение цифровых станций на сельских телефонных сетях при переводе центральной аналоговой станции в ранг узловой

Кроме того, через УСП (ЦС) обеспечивается исходящая и входящая междугородняя связь абонентов СТС и в некоторых случаях абонентов ГТС, когда АМТС расположена в другом городе.

Возможны следующие принципы построения КТС:

– город имеет районированную сеть без узлообразования, суммарная ёмкость КТС менее 80 000 номеров; на этой сети могут быть организованы УСП или ЦС, в которые включаются сельские АТС. Городские районные АТС (РАТС) и УСП (ЦС) связываются друг с другом по принципу «каждая с каждой»;

– город имеет районированную сеть с узлообразованием. Тогда на ГТС организовывают УСП, который включается в ГТС в качестве узла входящих и исходящих сообщений, местной и междугородней связи стотысячного района.

1.2 Система передачи сигналов телеграфной связи

Система телеграфной связи предназначена для двусторонней передачи дискретных сообщений. Она состоит из приёмного, передающего устройств и канала связи (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 — Структурная схема системы телеграфной связи для передачи индивидуальных сообщений

Передатчик и приёмник конструктивно объединяются и образуют оконечный телеграфный аппарат. В системах передачи дискретных сообщений используется кодовый метод преобразования сообщения в сигнал и обратно. Знаки сообщения при передаче заменяются кодовыми комбинациями, при этом каждому знаку сообщения соответствует своя комбинация.

Совокупность всех используемых комбинаций составляет телеграфный код. Наибольшее распространение получили равномерные коды, у которых длина всех кодовых комбинаций одинакова. Например, пятиэлементный код МТК-2 имеет 32 комбинации, что позволяет кодировать весь русский алфавит и 10 цифр. Пятиэлементный код имеет стартовую и стоповую посылки для синхронизации телеграфных аппаратов (рисунок 1.12).

Рисунок 1.12 – Стартстоповая комбинация пятиэлементного кода

Процесс преобразования знаков сообщения в сигнал начинается с кодирования, в результате которого знаки заменяются кодовыми комбинациями. Затем элементы комбинации последовательно преобразуются в импульсы тока.

Приёмник системы телеграфной связи выполняет обратное преобразование. Процесс приёма заканчивается записью знака на перфораторной ленте. Трансмитерная приставка осуществляет считывание информации с перфоленты.

Скорость передачи информации в телеграфной связи измеряется, как правило, в бодах. Бод – это скорость передачи информации, когда передаётся один сигнал (например, импульс) в секунду, независимо от величины его изменения. Бит в секунду соответствует единичному изменению сигнала в канале связи, и при простых методах кодирования сигнала, когда любое изменение может быть только единичным, принимается 1 бод = 1 бит/с. В случае если элемент данных может быть представлен не двумя, а большим количеством значений какого-либо параметра сигнала, т. е. изменение сигнала может быть не единичным, 1 бод > 1 бит/с.

1.3. Волоконно-оптические линии связи. Общие понятия о глобальных и локальных сетях передачи данных

Линии связи – это физическая среда, по которой передаются информационные сигналы. В одной ЛС может быть организовано несколько каналов связи путём временного, частотного, кодового и других разделений. В этом случае канал является логическим, или виртуальным. Если канал полностью монополизирует линию связи, то он называется физическим каналом и совпадает с линией связи.

Одним из основных требований к каналу передачи данных является пропускная способность, или скорость передачи данных.

Скорость передачи данных существенно зависит от уровня помех.

В настоящее время наименьший уровень помех имеют волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), поэтому они находят самое широкое применение в системах передачи данных.

Основу ВОЛС составляют «внутренние подкабели» – стеклянные или пластиковые волокна диаметром от 5 (одномодовые) до 100 (многомодовые) микрон, окружённые твёрдым заполнителем и помещённые в защитную оболочку диаметром 125–250 мкм. В одном кабеле может содержаться от одного до нескольких сотен внутренних подкабелей. Кабель, в свою очередь, окружён заполнителем и покрыт более толстой защитной оболочкой, внутри которой проложен один или несколько силовых элементов, обеспечивающих механическую прочность кабеля.

По одномодовому волокну (диаметр 5–15 мкм) оптический сигнал распространяется, почти не отражаясь от стенок волокна (входит в волокно параллельно его стенкам), чем обеспечивается широкая полоса пропускания до сотен гигагерц. По многомодовому волокну (диаметр 40–100 мкм) распространяются сразу много сигналов, каждый из которых входит в волокно под своим углом (модой), отражаясь от стенок волокна в разных местах. Полоса пропускания для такого кабеля составляет сотни мегагерц.

Источник распространяемого по ВОЛС светового луча – преобразователь электрических сигналов в оптические, например светодиод или полупроводниковый лазер. Кодирование информации осуществляется изменением интенсивности светового луча. Физической основой передачи светового луча по волокну является принцип полного внутреннего отражения луча от стенок волокна, обеспечивающий минимальное затухание сигнала, наивысшую защиту от внешних электромагнитных полей и высокую скорость передачи. На другом конце кабеля принимающий прибор преобразует световые сигналы в электрические.

По одному магистральному оптоволоконному кабелю можно одновременно организовать несколько сот тысяч телефонных каналов.

Эффективное управление любой организацией невозможно без непрерывного отслеживания состояния объекта управления, без оперативной координации деятельности структурных подразделений и сотрудников.

Для эффективного взаимодействия специалистов необходима система распределённой обработки данных. Эту задачу выполняют информационно-вычислительные сети, которые в зависимости от охватываемой ими территории делятся:

– на локальные (ЛВС или LAN – Local Area Network);

– региональные (РВС или MAN – Metropolitan Area Network);

– глобальные (ГВС или WAN – Wide Area Network).

Локальной вычислительной сетью называют сеть, элементы которой: вычислительные машины, терминалы, связная аппаратура – располагаются на сравнительно небольшом удалении друг от друга (до 10 км).

По принципу передачи данных сети делятся на две группы:

В последовательных сетях передача данных выполняется последовательно от одного узла к другому, и каждый узел ретранслирует принятые данные дальше. В широковещательных сетях в каждый момент времени передачу может вести только один узел, остальные узлы могут лишь принимать информацию. К такому типу сетей относится большая часть ЛВС, использующая один общий канал связи или одно общее пассивное коммутирующее устройство.

По геометрии построения (топологии) ЛВС могут быть:

– шинные (линейные, bus);

– кольцевые (петлевые, ring);

– радиальные (звёздообразные, star).

Сети с шинной топологией используют линейный моноканал передачи данных, к которому все узлы подсоединены через интерфейсные платы посредством относительно коротких соединительных линий. Данные от передающего узла сети распространяются по шине в обе стороны. Промежуточные узлы не ретранслируют поступающие сообщения. Информация поступает на все узлы, но принимает сообщение только тот, которому оно адресовано. Сеть с шинной топологией представлена на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 — Сеть с шинной топологией

Сеть с шинной топологией простая, её легко наращивать и конфигурировать, а также адаптировать к различным системам. Обладает высокой надёжностью. Сеть с шинной топологией применяет сеть Ethernet.

В сети с кольцевой топологией все узлы соединены в единую замкнутую петлю (кольцо) каналом связи (рисунок 1.14).

Рисунок 1.14 — Сеть с кольцевой топологией

Выход одного узла сети соединяется со входом другого. Информация по кольцу передаётся от узла к узлу, и каждый узел ретранслирует переданное сообщение. В каждом узле для этого имеется своя интерфейсная и приёмопередающая аппаратура, позволяющая управлять прохождением данных в сети. Передача данных в сети осуществляется только в одном направлении. Принимающий узел распознаёт и получает только адресованные ему сообщения.

Сеть с кольцевой топологией гибкая и надёжная. Получила широкое распространение на практике, например Token Ring.

Основу сети с радиальной топологией составляет сервер, к которому подсоединены рабочие станции, каждая по своей ЛС. Вся информация передаётся через центральный узел, который ретранслирует, переключает и маршрутизирует информационные потоки в сети (рисунок 1.15).

Рисунок 1.15 — Сеть с радиальной топологией

Такая сеть представляет собой аналог системы телеобработки, у которой все абонентские пункты являются интеллектуальными, поскольку содержат в своём составе компьютер. В качестве недостатков такой сети можно отметить большую загруженность центральной аппаратуры и полную потерю работоспособности при её отказе.

Следующим этапом развития сетевых технологий становится создание корпоративных и глобальных сетей. Базой для организации глобальной сети Интернет стала корпоративная сеть Министерства обороны США ARPANet (ARPA –Advanced Research Projects Agency). Сеть строилась как устойчивая к внешним влияниям закрытая инфраструктура, способная выжить в условиях воздействия поражающих факторов ядерного взрыва.

Основу Интернета составляют высокоскоростные телекоммуникационные магистральные сети. К магистральной сети через точки сетевого доступа NAP (Network Access Point) подсоединяются автономные системы, каждая из которых уже имеет своё административное управление, свои внутренние протоколы маршрутизации.

Структура сети Интернет клиент-серверная. То есть в сети имеются компьютеры, в основном получающие информацию из сети, – клиенты и компьютеры, снабжающие клиентов информацией, – серверы. Структура фрагмента сети Интернет показана на рисунке 1.16.

Рисунок 1.16 — Структура фрагмента сети Интернет

Для организации работы разнородных компьютеров в сети используется система протоколов. Основу этой системы составляют два протокола:

– Internet Protocol (IP) – межсетевой протокол;

– Transmission Control Protocol (TCP) – протокол управления передачей.

На основе этих протоколов разработаны сетевые прикладные сервисные протоколы. Для того чтобы протокол ТСP мог их опознать, они идентифицируются номерами, носящими название портов. Например, порт 21 – процесс передачи файлов FTP, порт 23 – процесс удалённого доступа к файлам Telnet.

Адреса хост-компьютеров могут иметь двойную кодировку:

– обязательный цифровой IP-адрес;

– необязательный доменный DNS-адрес.

Цифровой адрес в десятичном коде может записываться следующим образом: 152.37.72.138. Здесь 157.37 – адрес сети, 72 – адрес подсети, 138 – адрес компьютера.

Доменный адрес состоит из нескольких, отделяемых друг от друга точкой буквенно-цифровых доменов (домен – область). Этот адрес построен на основе иерархической классификации: каждый домен, кроме крайнего левого, определяет группу компьютеров, выделенных по какому-либо признаку, при этом домен группы, находящийся слева, является подгруппой правого домена.

1.4 Проводные технологии (ТФОП)

Традиционно различают следующие виды телефонных сетей общего пользования: городские, сельские, зоновые и междугородные.

Городские телефонные сети (ГТС) обеспечивают телефонную связь на территории более или менее крупного города и его ближайших пригородов. Городская телефонная сеть (ГТС) — совокупность коммутационных узлов, телефонных станций, линий и каналов телефонной сети, оконечных абонентских устройств, предназначенных для обеспечения телефонной связью абонентов города. Для того чтобы качество связи было хорошим, диаметр жил этих кабелей должен быть увеличен, т.е. были бы необходимы дополнительные расходы меди и свинца.

Рисунок 1.17 — Структура с узлами входящих сообщений

Объем и соответственно стоимость линейных сооружений (их строительство и эксплуатация) оказались бы очень велики. Если принять во внимание то, что использование абонентских линий крайне мало (не более 5% суточного времени), то данный вариант экономически нецелесообразен. Связь между районными АТС осуществляется по соединительным линиям, которые доступны для пользования большой группе абонентов и степень использования которых достаточно велика. Соединительных линий может быть сравнительно немного и, следовательно, для междустанционных соединений потребуется относительно небольшое количество кабелей.

Рисунок 1.18 — Структура ГТС с узлами исходящих и входящих сообщений

Сельские телефонные сети (СТС) представляет собой совокупность оконечных, узловых и центральной телефонных станций, каналов и линии телефонной сети, оконечных абонентских устройств и предназначена для обеспечения телефонной связью абонентов сельского района.

Сельская телефонная сеть имеет ряд особенностей, во многом определяющих принципы ее построения. Как правило, СТС охватывает большую территорию с малой телефонной плотностью, а также неравномерным распределением абонентов по территории. В связи с этим средняя емкость сельских АТС много меньше средней емкости городских, а среднее расстояние между АТС в СТС значительно превышает среднее расстояние между районами АТС в ГТС. Среднее число соединительных линий между станциями СТС меньше, чем между станциями ГТС. Поэтому для построения СТС используют два способа — по радиальному и радиально-узловому принципам.

Рисунок 1.19 — Радиальный способ построения СТС

Рисунок 1.20 — Радиально-узловой способ построения СТС

Междугородная телефонная сеть представляет собой совокупность междугородных телефонных станций (МТС), узлов автоматической коммутации и каналов телефонной сети (УАК.), и предназначена для обеспечения телефонной связью абонентов различных зон нумерации. Автоматически коммутируемая междугородная телефонная сеть предназначена для установления соединений между АМТС различных зоновых телефонных сетей и включает в себя АМТС, узлы автоматической коммутации первого и второго классов (УАК1 и УАК2), пучки телефонных каналов, связывающие станции и узлы между собой (рисунок 1.21). АМТС являются оконечными станциями междугородной телефонной сети. На УАК устанавливаются только транзитные соединения. Суммарное число УАК между любой парой АМТС не должно превышать четырех (путь последнего выбора).

Рисунок 1.21 — Построение междугородной сети

1.5 Беспроводные технологии

Системы персональной спутниковой связи обладают рядом преимуществ. Например, если пользователь находится за пределами зоны обслуживания местных соевых систем, спутниковая связь играет ключевую роль, поскольку она не имеет ограничений по привязке к конкретной местности Земли.

В зависимости от вида предоставляемых услуг спутниковые системы связи можно разделить на три основных класса:

— Системы пакетной передачи данных (доставки циркулярных сообщений, автоматизированного сбора данных о состоянии различных объектов, в том числе транспортных средств и т. д.)

— Системы речевой (радиотелефонной) связи

— Системы для определения местоположения (координат) потребителей

Для обеспечения достаточного количества каналов связи должны применяться многолучевые антенные системы, работающие на высоких частотах (более 1,5 ГГц), что значительно усложняет конструкцию антенн и космических аппаратов (КА)

Для обеспечения непрерывности радиотелефонной связи через спутник, оснащенный многолучевыми антенными системами, требуется большое количество узловых (шлюзовых) станций с дорогим коммуникационным оборудованием. Во многих случаях абоненту необходимо знать свое местоположение (координаты) на Земле. Для этих целей применяют аппаратуру двух типов:

1.Стандартную навигационную аппаратуру GPS систем ГЛОНАСС/НАВСТАР, которая обеспечивает очень высокую точность определения координат потребителя.

2.Специальную навигационную аппаратуру, которая по сигналам спутников персональной связи и (или) шлюзовых станций позволяет определять координаты потребителя.

Орбиты КА классифицируются: по форме, периодичности прохождения над точками земной поверхности и по наклонению, по форме различают следующие типы орбит:

— Круговые — трудно реализуемые на практике и требующие частой коррекции помощью бортовых корректирующих двигателей КА.

— Близкие к круговым. Это наиболее распространенный тип орбит в системах спутниковой связи. На таких орбитах высоты апогея и перигея . различаются на несколько десятков километров.

— Эллиптические. Высоты Н (апогея) и Н(перигея) могут значительно различаться (например, На = 38000 — 40000 км, Нп = 400 — 500 км), Данные орбиты также широко применяются в системах спутниковой связи.

— Геостационарные. Это круговые экваториальные орбиты с периодом обращения спутника, равным периоду обращения Земли (Р = 23 ч 56 мин). На такой орбите КА располагается на высоте 36000 км и находится постоянно над определенной точкой экватора Земли, Космические аппараты, находящиеся на геостационарной орбите, имеют большую площадь обзора Земли, что позволяет с успехом использовать их в системах спутниковой связи

По периодичности прохождения КА над точками земной поверхности различают следующие типы орбит:

— Синхронные. Они, в свою очередь, подразделяются на синхронные изомаршрутные и синхронные квазимаршрутные. Изомаршрутные орбиты характеризуются тем, что проекции орбиты КА на земную по верхность (трассы) совпадают ежесуточно. Квазизомаршрутные орбиты характеризуются тем, что проекции орбиты КА на земную поверхность совпадают один раз в несколько суток.

— Несинхронные характеризуются тем, что трассы, соответствующие любым двум оборотам КА вокруг Земли, не совпадают.

Под наклонением орбиты понимается угол между плоскостями экватора Земли и орбиты КА. Наклонение отсчитывается от плоскости экватора до плоскости орбиты против часовой стрелки Оно может изменяться от О до 180° По наклонению различают следующие типы орбит:

Источник: megaobuchalka.ru

Основы организации первичных сетей связи

По организационной и технической структуре, а так же по назначению первичная сеть подразделяется на магистральную, зоновые и местные сети связи.

Магистральная сеть — организует каналы между областными центрами и выше

Внутризоновая первичная сеть — организует каналы между областным центром и районными, а также между районными с выходом на магистральную сеть.

Местная первичная сеть — часть первичной сети ВСС, ограниченная территорией города или сельского района. Организует каналы для местных вторичных сетей.

Магистральная первичная сеть строится по радиально-узловому принципу (Рисунок 2.1.).

Главным узлом сети служит территориально-сетевой узел первого класса (ТСУ-I) с помощью которого организуется выход на международную сеть. На пересечении мощных магистралей организуются сетевые узлы переключения каналов и трактов первого класса (СУП-I) и сетевые узлы выделения каналов и трактов первого класса (СУВ-I).

СУП-I предназначен для переключения каналов и трактов из одного направления в другое в случае перегрузки одного из направлений.

СУВ-I предназначен для выделения каналов или трактов при развитии сети.

Магистральная сетевая станция (МСС) является оконечным узлом магистральной сети и предназначена для передачи каналов и трактов во вторичные сети.

Внутризоновые первичные сети строятся также по радиально-узловому принципу. Главным узлом сети служит территориально-сетевой узел второго класса (ТСУ-II). Он является связующим звеном между магистральной и внутризоновой сетями, так как ТСУ-II и МСС располагаются в одном помещении на междугородной телефонной станции (МТС) в линейно-аппаратном цехе (ЛАЦ). Кроме того, на внутризоновой сети имеются сетевые узлы переключения второго класса (СУП-II) и сетевые узлы выделения второго класса (СУВ-II), назначение которых такое же, как и СУП-I и СУВ-I(Рисунок 2.2.)

Рекомендуемые материалы

Внутризоновая сетевая станция (ВСС) служит оконечным узлом внутризоновой сети и организует передачу каналов и трактов во вторичные сети.

Местные первичные сети повторяют конфигурацию местных вторичных сетей, для которых они организуют каналы (Рисунок 2.2.)

Первичные сети характеризуются следующими показателями:

- Структурой. Структура определяет количество узлов различного класса, их местоположение и характер взаимной связи между ними.

- Степенью неоднородности каналов связи. В зависимости от диапазона частот или скорости передачи информации организуются следующие каналы:

- каналы ТЧ;

- каналы вещания;

- каналы телевидения;

- каналы звукового сопровождения ТВ программ;

- высокочастотные (высокоскоростные каналы) широкополосные каналы.

- Видом и разнообразием применяемых направляющих систем кабели коаксиальные, кабели симметричные, радиорелейные, воздушные линии, спутниковая связь, оптико-волоконные кабели). Основными типами направляющих систем первичной сети являются кабельные и радиорелейные.

- Пропускной способностью. Под пропускной способность понимается количество каналов в пучке, соединяющие отдельные узлы связи.

- Надежностью линий связи и надежностью схемы сети. Надежность линий связи определяется вероятностью повреждения отдельных каналов связи и целых магистралей и внутризоновых линий. Надежность отдельных каналов может оцениваться временем наработки на отказ и временем их восстановления. Надежность схемы сети — это способность выполнять функции по передаче информации при повреждении определенного количества ветвей сети. Для повышения надежности первичной сети предусматриваются резервные и обходные тракты и каналы.

Управлением первичной магистральной сетью. Система оперативного управления магистральной первичной сетью построена по территориальному принципу, имеет иерархическую структуру и следующие подразделения: Главный центр управления ГЦУ, территориальные центры управления ТЦУ, узловые пункты управления УПУ, информационно-исполнительные пункты ИП.

Оборудование ИП обеспечивает автоматическое выполнение следующих функций: сбора и передачи информации об изменении состояния линий передачи и групповых трактов, приема команд из УПУ (или ТУУ) и вывода их инженерно-техническому персоналу ЛАЦ или на исполнительные устройства. Оборудование УПУ выполняет функции приема и передачи информации от ИП к ТЦУ и обратно, документальную фиксацию переданной и принятой информации. Оборудование ГЦУ и ТЦУ выполняет функции хранения, обработки информации и выработки решений. На эту сеть возлагаются функции планирования системы управления.

2.2 Вторичные сети связи и их классификация

Вторичная сеть должна иметь коммутационные узлы, обеспечивающие вместе с трактом передачу, прием и распределение информации.

Вторичные сети можно классифицировать следующим образом:

- По принадлежности вторичные сети делятся:

- сети общегосударственные,

- сети других министерств и ведомств.

Общегосударственные сети строятся и эксплуатируются Минсвязи России через подчиненные предприятия - По виду передаваемой информации:

- аналоговые,

- дискретные,

- По способу коммутации.

Существуют два вида соединений (коммутации): долговременная (кроссовая коммутация) осуществляется на время большее, чем передача одного сообщения и оперативная — соединение (коммутация) осуществляется на время передачи одного сообщения.

Имеются коммутируемые и некоммутируемые сети. В некоммутируемых, сетях каналы закреплены или постоянно или на время передачи информации. Эти сети имеют ветвистую структуру.

В настоящее время к некоммутируемым сетям относятся:

- сети передачи газетных полос,

- телевидения,

- технологической связи,

- высокоскоростные сети передачи данных между ВЦ.

Задача вторичной коммутируемой сети — предоставить любому пользователю сети получение соединения и проведение обмена информацией.

Задача некоммутируемой вторичной сети — передать информацию от общего источника к большой группе потребителей.

Коммутируемые и некоммутируемые сети отличаются структурой. Коммутируемая сеть — неориентированная, ее каналы — коллективные для всех или для группы абонентских пунктов, включенных в узел. Некоммутируемая сеть — ориентированная, каналы в основном одностороннего действия (кроме сети связи ЭВМ).

Способ коммутации, когда в процессе передачи информация не может быть задержанной и между приемником и источником организован прямой канал, который коммутируется на время передачи называется коммутация каналов (КК). Каналы на этой сети должны быть однородны по ширине передаваемого спектра.

Основное требование ко вторичным коммутируемым сетям — обеспечить передачу информации по заданному адресу с заданным качеством обслуживания при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. На сетях с КК качество обслуживания оценивается потерями или временем ожидания.

Способ коммутации, когда в процессе передачи информация может быть задержана на одном из транспортных узлов, а затем передаваться по мере освобождения каналов в данном направлении называется коммутацией сообщений (КС).

На сетях с КС качество обслуживание оценивается временем ожидания.

Примером сети с коммутацией каналов может служить телефонная сеть.

Примером сети с коммутацией сообщений может служить сеть передачи данных.

Вторичные сети не всегда являются независимыми друг от друга. В ряде случаев отдельные вторичные сети могут сливаться на базе общих каналов первичной сети и коммутационных устройств этих вторичных сетей. Например, телеграфная сеть общего пользования и сеть абонентского телеграфирования (АТ) могут иметь общие каналы и коммутационные устройства. Однако, информационные потоки из одной сети в другую не допускаются.

В будущем количество таких «пересекающихся» вторичных систем будет возрастать за счет усложнения коммутационных устройств, которые одновременно смогут выполнять функции обслуживания нескольких сетей с разными характеристиками информационных потоков, отличающихся по скорости передачи, характеру распределения и пр.

Слияние вторичных сетей станет возможным, когда появится интегрированная цифровая сеть связи (ИЦСС) в которых как передача, так и распределение информации будут осуществляться в единой форме.

2.3 Технико-экономическая характеристика различных типов направляющих систем и систем передачи.

В настоящее время на первичных сетях имеют место следующие типы направляющих систем: воздушные, коаксиальные кабели, симметричные кабели, радиорелейные, линии спутниковой связи, оптические линии. Целесообразность применения тех или иных видов линий зависит в основном от количества каналов, которые требуются между узлами первичной сети. Количество каналов зависит не только от потребностей в связи, но и от схемы построения сети, поэтому определение оптимальных типов линейных сооружений возможно после составления рациональной схемы сети и определения необходимого количества каналов.

Большое разнообразие направляющих систем и систем передачи требует определения области их применения.

Так как каналы связи, образованные по ВЛС, КЛС и РРЛ по электрическим параметрам находятся примерно на одном уровне, основными характеристиками при выборе типа линий связи служат технико-экономические показатели. Правильный выбор системы передачи в каждом конкретном случае позволяет значительно сократить капитальные затраты и эксплуатационные расходы на организацию и эксплуатацию линий связи первичных магистральных и внутризоновых сетей. Поэтому необходимо знать технико-экономическую характеристику всех возможных вариантов организации каналов междугородной связи и область их наиболее целесообразного применения.

Основными экономическими характеристиками линий передачи являются капитальные затраты и эксплуатационные расходы в целом по линии и на 1 кан-км связи.

Рассмотрим определение затрат на организацию и эксплуатацию на примере кабельных линий связи (КЛС), как наиболее распространенных в настоящее время.

КЛС между двумя узлами сети состоят из трех элементов:

1. линейных сооружении,

2. оконечной системы передачи, размещенной в двух оконечных ЛАЦ.

3. промежуточных пунктов обслуживаемых и необслуживаемых (ОУП, НУП).

Тогда общие капитальные затраты на КЛС:

Где,

КЛАЦ — капитальные затраты на организацию оконечных систем передачи;

КЛИН — капитальные затраты на организацию 1 км КЛС;

КОУП — капитальные затраты на организацию ОУП;

КНУП — капитальные затраты на организацию НУП;

nОУП , nНУП — количество ОУП и НУП.

Аналогично определяются эксплуатационные расходы:

Затраты на линейный тракт составят:

КЛ — общие затраты в среднем на 1 км линейного тракта с учетом кабеля и усилительных пунктов.

Затраты на оконечные системы передачи (КЛАЦ)не зависят от длины линии.

При наличии на линии N каналов протяженностью L км затраты на организацию 1 кан-км равны:

Из полученного выражения следует, что с увеличением длины линии доля затрат на систему передачу уменьшается , а линейные затраты, приходящиеся на 1 кан-км остаются постоянными. Поэтому затраты, приходящиеся в целом на 1 кан-км при большой протяженности линии становятся приблизительно постоянными. Исходя из выше сказанного, технико-экономические показатели линий связи определяются при L = 1000 км.

Рисунок 2.3 График изменения затрат по отдельным элементам, в целом по КЛС и на 1 кан-км связи в зависимости от длины линии.

Технико-экономическая характеристика ВЛС

В настоящее время ВЛС на магистральной сети не строятся. Действующие ВЛС будут эксплуатироваться до замены их кабельными линиями. При необходимости должна проводиться реконструкция ВЛС.

Как правило, количество каналов, организуемое в 1 направлении, достигает 12. Дальнейшее уплотнение ВЛС нецелесообразно ни с экономической, ни с технической точки зрения. Основным препятствием к дальнейшему уплотнению является возрастание взаимных помех между цепями. ВЛС сильно подвержены внешним воздействиям. Сравнительно низкая эксплуатационная устойчивость и недолговечность не обеспечивают хорошего качества каналов связи и вызывают большие эксплуатационные расходы.

На ВЛС капитальные затраты на 1 кан-км связи больше, чем на КЛС при количестве каналов в одном направлении больше 50.

Технико-экономическая характеристика радиорелейной связи

РРЛ линии в нашей стране используются главным образом для обмена ТВ программами между ТВ центрами.

Увеличивается использование РРЛ для междугородной ТФ связи и для передачи газетных полос.

РРЛ делятся на 2 основные группы:

- РРЛ прямой видимости. Расстояние между промежуточными станциями определяется высотой антенных опор и лежит в пределах прямой видимости 40-70 км. Пропускная способность — несколько стволов, в каждом і 1000 каналов ТЧ или ТВ канал с несколькими каналами вещания и звукового сопровождения.

- РРЛ тропосферного рассеяния (ТРРЛ). Расстояние между промежуточными станциями 200-300 км. Пропускная способность — несколько стволов по 120-130 каналов в каждом.

Капитальные затраты на канал ТЧ, образованный РРЛ, зависят от количества стволов и каналов в стволе. Чем больше стволов и чем больше каналов в стволе, тем меньше капитальные затраты на 1 канал и на 1 кан-км связи.

По экономическим показателям РРЛ стоят на уровне КЛС. Однако в отдельных случаях имеют преимущество.

Строительство РРЛ длиной 1000 км в 1,5 раза дешевле, чем строительство КЛС той же длины. При этом экономятся цветные металлы до 600 т. меди и до 1000 т. свинца. Особенно выгодно строительство РРЛ в горной местности или в зимнее время.

РРЛ обладают гибкостью. На каждой РРЛ станции можно выделить ТВ канал. Это позволяет все районы, расположенные в зоне прохождения РРЛ обеспечивать ТВ вещанием.

Однако РРЛ имеют и недостатки:

- Большие эксплуатационные расходы по сравнению с КЛС,

- Оборудование промежуточных станций сложнее и их больше, чем на КЛС,

- Сооружения РРЛ больше подвержены разрушению (мачты),

- Ниже надежность из-за замирания радиоволн.

Технико-экономическая характеристика КЛС

В настоящее время на магистральной первичной сети КЛС занимают наибольший удельный вес.

Система передачи

Система кабеля

Область использования

Внутриобластная связь (огранич. примен.)

Внутриобластная связь (огранич. примен.)

Магистральная и внутриобластная связь

Магистральная и внутриобластная связь

Система уплотнения

Скорость передачи, Мбит/с

Область использования

ГТС, внутриобластная связь

Технико-экономические показатели КЛС зависят:

- от количества каналов в системе передачи (от ширины спектра),

- от количества систем передачи (от типа и емкости кабеля).

Выигрыш от увеличения числа каналов перекрывает увеличение затрат на промежуточные станции и кабели, поэтому выгодно использовать мощные системы передачи.

На основании фактических данных установлено, что зависимость капитальных затрат на 1 кан-км от количества каналов ТЧ в системе передачи при данном типе кабеля можно представить в виде:

Где N — количество стандартных каналов в системе передачи, а и b — коэффициенты, полученные при аппроксимации функции.

Тип и емкость кабеля, как уже говорилось, также влияют на технико-экономические показатели линий связи.

Чем мощнее кабель, чем больше он используется по количеству каналов, тем меньше капитальные затраты на 1 кан-км, т.к. чем больше емкость кабеля, тем меньше его стоимость и затраты на 1 канал по ЛАЦ или УП меньше в случае большего количества систем передачи в одном направлении.

На технико-экономические параметры оказывает влияние так же диаметр жил в кабеле, количество НУП, способы резервирования и т.д.

Из графика видно, что чем больше каналов в системе передачи, тем меньше затраты и чем больше емкость кабеля, тем меньше затраты. Поэтому следует стремиться к образованию мощных пучков. Для этого лучше всего использовать коаксиальный кабель, на котором можно организовать до 40 тыс. каналов ТЧ.

Технико-экономический анализ показывает, что в среднем затраты на сооружение и эксплуатацию линейных трактов цифровых и аналоговых систем по кабелям при сопоставимых потоках передаваемой информации приблизительно равны, а качество передачи лучше у цифровых систем. Цифровые системы передачи синхронной цифровой иерархии позволяют организовать значительно большую скорость передачи информации, чем цифровые системы плезиохронной цифровой иерархии.

Технико-экономическая характеристика оптических кабельных линий связи

Оптический кабель связи (ОКС) по сравнению с другими направляющими системами имеет следующие преимущества:

- Малые габариты и вес, что обеспечивает удобство строительства и эксплуатации.

- Простое изменение пропускной способности ОКС за счет выбора ОКС с требуемым количеством световодных жил.

По сравнению с кабелями ОКС обладает следующими преимуществами:

- Существенная экономия цветных металлов, малый вес, большая пропускная способность.

- Неподверженность опасным влияниям внешних электромагнитных полей. ОКС могут использоваться и на ГТС и для магистральных связей. По ОКС можно организовывать до 1 млн. каналов ТЧ. Для ГТС ОКС выгодно использовать при количестве каналов 400-500.

Технико-экономическая характеристика спутниковых линий связи

Спутниковая связь — одно из перспективных средств связи на большие расстояния в первичной сети электросвязи.

На спутниковой связи можно выделить 2 объекта:

- космический комплекс,

- наземные станции.

Космический комплекс состоит из ИСЗ на орбитах (Молния 1, 2, Горизонт), ракетоносителя, оборудования и сооружений стартовых площадок, командно-административного комплекса.

Земные станции могут быть различными в зависимости от назначения и вида орбиты (для ТВ — проще, для ТФ, ТГ — сложнее).

Эффективность спутниковой связи зависит от уровня технико-экономических показателей и от того, насколько они лучше по сравнению с наземными системами связи.

Капитальные затраты:

где

Кс — капитальные затраты на спутник,

Кр — капитальные затраты на ракетоноситель,

Ккик — капитальные затраты на командно-измерительный комплекс,

Кст.пл. — капитальные затраты на стартовую площадку,

Кз.с. — капитальные затраты на наземные станции.

Стартовые площадки и КИК имеют многоцелевое назначение, и поэтому затраты на 1 спутниковую связь невелики.

где

Кисз — стоимость 1-го спутника,

Кз — стоимость ракетоносителя и затраты на запуск,

a — требуемое количество ракетоносителей для вывода на орбиту спутников.

Технико-экономическая характеристика различных типов каналов связи

Капитальные затраты и эксплуатационные расходы на канал зависят от ширины спектра, занимаемого в линейном тракте каналом определенного типа. Чем шире спектр одного канала, тем выше его стоимость.

Сначала определяются технико-экономические показатели 1 км канала ТЧ. На их основе определяются технико-экономические показатели каналов связи других типов. Например, капитальные затраты на 1 кан-км ТГ канала:

где

Ктч — капитальные затраты на организацию канала ТЧ,

Кву — капитальные затраты на аппаратуру вторичного уплотнения с учетом 2-х оконечных станций.

L — протяженность телеграфных каналов,

n — количество каналов вторичного уплотнения,

ТГ канал дешевле ТФ в несколько раз.

Капитальные затраты на 1 кан-км строенного канала вещания:

Ктч лац — капитальные затраты на 1 канал ТЧ, приходящиеся на оборудование ЛАЦ,

Кцв — капитальные затраты на 1 конец по аппаратуре цеха вещания,

Ккан-км — капитальные затраты на линейный тракт канала ТЧ.

Капитальные затраты на 1 канал широкополосного канала, организуемого на базе соответствующего группового тракта.

где

Кшир — капитальные затраты на 1 км линейного тракта,

Клт — количество соответствующих групповых трактов в линейном тракте,

Ккф — капитальные затраты на 1 конец каналоформирующего оборудования.

Область экономического применения различных видов линейных сооружений и каналообразующей аппаратуры на местных и междугородных сетях

Целесообразность применения того или иного типа линий (направляющих систем) главным образом зависит от потребного количества каналов.

Как видно из графика 2.6 , чем большей пропускной способностью обладает система, тем экономичнее связь. Между различными направляющими системами существуют примерно следующие разграничения по числу каналов:

ВЛ — до 50 каналов,

СК — 50-500 каналов,

КК — 500-30000 каналов,

ОКС — 3000-1000000 (становятся экономичными при 3000 и более каналов).

Рисунок 2.6 Тех.-эк. сравнение различных типов направляющих систем

2.4 Типы предприятий, обеспечивающих обслуживание линейных сооружений первичной магистральной и внутризоновых сетей связи

Техническая эксплуатация кабельных, РРЛ, спутниковых и воздушных линий первичной сети осуществляется специально организованными предприятиями и их структурными подразделениями.

Общее руководство технической эксплуатацией осуществляет ОАО «Ростелеком». Техническое обслуживание магистральных воздушных линий и всех внутризоновых линий связи (кабельных, РРЛ, воздушных) осуществляет эксплуатационно-технический узел связи (ЭТУС) и его структурные подразделения.

ЭТУС подчиняются ОАО «Электросвязь», а оно, в свою очередь, подчиняется ОАО «Связьинвест». Техническое обслуживание всех видов линейных и станционных сооружений магистральных кабельных и РРЛ линий осуществляют территориальные центры магистральной связи (ТЦМС) через свои структурные подразделения. ТЦМС входят в состав ОАО «Ростелеком».

Основными задачами ТЦМС и ЭТУС являются:

- Обеспечение бесперебойного действия трактов и каналов связи, организованных на линиях связи.

- Проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) по всем сооружениям линий связи и стационарного оборудования. ППР представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий предупредительного характера, направленных на возмещение износа основных фондов, на повышение надежности и устойчивости сооружений связи, на поддержание их качественных характеристик (и восстановление). ППР предусматривает текущее обслуживание, текущий и капитальные ремонт.

- Контроль за соблюдением правил охраны линий связи сторонними организациями при их строительных работах.

- Финансирование подчиненных кабельных, РРЛ и линейных участков.

- Ведение установленной документации и учет работы линий связи и станционного оборудования.

Рисунок 2.7 Основа структуры управления в отрасли связи

2.4.1 Организационно-производственная структура ЭТУС

ЭТУС занимается техническим обслуживанием, развитием средств связи, текущим и капитальным ремонтом линейных сооружений всех видов связи, находящихся на его балансе. ЭТУС создается в областях, краях, автономных республиках.

Рисунок 2.8 Организационно — производственная структура ЭТУС

Техническое обслуживание воздушных и кабельных линий междугородной связи осуществляют линейно-технические цеха (ЛТЦ), линейные участки (ЛУ) и кабельные участки (КУ).

ЛУ подразделяются на участки электромонтеров (М). Участковые электромонтеры обслуживают магистральные внутриобластные ВЛС, кабельные вводы и вставки, а так же воздушные провода СТС, если они подвешены на опорах междугородных линий связи. Протяженность участка определяется с учетом количества проводов и сложности трассы.

Работы по текущему ремонту проводятся дополнительным штатом электромонтеров. Для выполнения работ по развитию и капитальному ремонту создана группа развития. Для обслуживания магистральных ВЛС в высокогорных районах организуются ремонтно-восстановительные бригады (РВБ).

КУ создаются для обслуживания внутризоновых кабельных линий, включая обслуживание кабельных ящиков, шкафов и устройств защиты. КУ делятся на участки электромонтеров. При КУ имеется штат кабельщиков-спайщиков.

2.4.2 Виды работ по техническому обслуживанию зоновых линий связи

Техническое обслуживание ВЛС состоит из текущего и капитального ремонта.

Текущий ремонт включает в себя: профилактические обходы, измерения и устранения повреждений. Профилактические осмотры проводятся по плану, составленному начальником ЛУ. Периодичность осмотра зависит от характера трассы. Ежегодный текущий ремонт электромонтеры выполняют по нарядам начальника ЛУ.

К текущему ремонту относится: чистка и замена изоляторов, регулировка проводов, частичная сварка проводов, замена вставок, частичная замена опор — до 25%. Трудоемкие работы электромонтер выполняет с привлечением штатных рабочих.

К капитальному ремонту: работы по восстановлению пришедших в неудовлетворительное состояние сооружений до состояния, отвечающего техническим требованиям, замена более 25% опор, проводов, переустройство скрещивания цепей, сплошная регулировка проводов.

Текущее обслуживание организуется способом индивидуальных монтерских участков и централизованным способом обслуживания.

Индивидуальный метод обслуживания имеет ряд недостатков: большие затраты труда (60% рабочего времени — передвижение по участку, труд электромонтеров, работающих в одиночку механизировать сложно). Этот метод распространен при небольшом объеме линий связи.

Более рациональным является централизованный способ обслуживания. Он позволяет быстрее устранять повреждения, повышает производительность труда работников. Этот метод требует необходимого количества транспортных средств, а также организации аварийно-диспетчерской службы, которая осуществляет оперативное руководство и контроль за устранением повреждений, за выполнение планов по текущему и капитальному ремонту, по развитию. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно. Устранением повреждений и аварий занимается ремонтно-восстановительная бригада (РВБ).

2.4.3 Организационно-производственная структура Территориального центра магистральных связей (ТЦМС) и Технического узла магистральных связей (ТУМС).

Рисунок 2.9 Организационно-производственная структура ТЦМС.

ТЦМС обслуживает магистральную первичную сеть общей протяженностью от трех до трех с половиной тысяч км. Производственная лаборатория ТЦМС занимается анализом повреждений на сети и на основе анализа дает предложения по совершенствованию обслуживания магистральной сети.

Группа ремонта измерительных приборов занимается устранением повреждений измерительных приборов, поступающих из подчиненных ТУМСов.

Группа технической документации ведет всю документацию, связанную с определением места повреждения магистрали, а также готовит документацию по развитию сети.

Мастерские занимаются ремонтом транспортных средств.

ТУМС обслуживает кабельную магистраль протяженностью от пятисот до семисот км. Основное подразделение ТУМС — кабельный участок (КУ) обслуживает магистраль 120-210 км.

Усилительный пункт (УП) — занимается обслуживанием переприемного оборудования систем передачи.РРЛ — переприемная радиорелейная станция входит в состав ТУМС в случае организации магистралей с помощью РРЛ.

РВБ — ремонтно-восстановительная бригада организуется при централизованном методе обслуживания.

Группа измерений — занимается измерением параметров каналов и линейных сооружений представляет результаты измерений в производственную лабораторию ТЦМС.

Группа фиксации занимается разъяснительной работой среди населения и организаций о важности кабельной магистрали, выдает разрешения на строительство вблизи магистрали.

2.4.4 Организация технического обслуживания кабельных и радиорелейных линий связи

Основным производственным подразделением ТУМС и ЭТУС, осуществляющим техническую эксплуатацию кабельных линий связи является КУ. КУ может быть объединенным с ОУП и может быть выделенным.

В зависимости от объема работ и периодичности эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных линий связи подразделяется на текущее и планово-профилактическое.

Текущий ремонт КЛС осуществляет эксплуатационно-технический персонал КУ.

Капитальный ремонт осуществляет РВБ с привлечением работников КУ. В зависимости от условия прохождения трассы на КУ может применяться централизованный, децентрализованный и комбинированный методы обслуживания.

При централизованном методе штат кабельщиков-спайщиков и электромонтеров находится в КУ. На КУ организуются бригады:

- для проведения охранно-разъяснительной работы и текущего обслуживания

- для планово-предупредительного ремонта.

Децентрализованный метод применяется, когда невозможен моторизированный осмотр трассы из-за отсутствия дорог или транспорта.

С целью контроля за техническим состоянием на междугородных кабельных ЛС применяются устройства автоматического контроля, которые позволяют получать сигналы о недопустимых отклонениях электрических параметров от нормы и своевременно предотвращать аварии. Автоматический контроль подразделяется на непосредственный (за понижением сопротивления изоляции) и косвенный (за устройствами, содержащими кабель под давлением, устройствами АРУ, телеконтроля и т.д.)

1.Магистральные и внутризоновые линии передач

- воздушные линии передач, (км-провода)

- кабельные линии передач, (км-кабеля)

2.Каналы и тракты проводных и РРЛ систем передачи. Каналы, действие которых обеспечивается промежуточной аппаратурой усиления.

- ТФ каналы, (кан-км)

- ТВ каналы,

- каналы зв. вещания,

- каналы групповых трактов, образованные аппаратурой группового преобразования,

- ТФ канал оконечный,

- ТВ канал оконечный.

3.ТГ каналы всех видов.

По групповым трактам учитывается обслуживание аппаратуры группового образования. Количество каналов группового тракта определяется исходя из того, какого типа группа:

- первичная группа — 12 каналов,

- вторичная группа — 60 каналов,

- третичная группа — 300 каналов

Режим эксплуатации РРЛ станций может быть 2-х видов:

- на РРЛ обеспечивается только передача программ ТВ, оборудование включается на период передачи по расписанию.

- на РРЛ, предназначенных для передачи ТВ и многоканальной ТФ связи оборудование работает круглосуточно.

Техническое обслуживание включает: проверку основного и резервного оборудования перед началом работы, наблюдение за состоянием и режимом работы оборудования и стволов, проведение профилактических работ. Техническая эксплуатация мачт, антенн, волноводов выполняет РВБ и технический персонал станций. Проводится текущий и капитальный ремонт.

2.4.5 Показатели производственно-хозяйственной деятельности ТУМС и ЭТУС.

Показатели работы предприятий связи можно разделить на три основные группы :

- количественные показатели;

- качественные показатели;

- показатели использования оборудования и линейных сооружений.

Основным количественным показателем считается объем продукции. Объём продукции ТУМС и ЭТУС определяется на основе линейных сооружений и цен на год обслуживания этих сооружений. В номенклатуру продукции этих предприятий входят натуральные показатели, измеряемые в км кабеля, км провода, кан-км, стволо-км различной емкости.

Т.к. ТУМС и ЭТУС не имеют расчетов с клиентурой, то доходы от основной деятельности отсутствуют и их эксплуатационная деятельность осуществляется за счет доходов, полученных ОАО «Электросвязь».

Качество работы ТУМС и ЭТУС оценивается следующими показателями:

- количеством повреждений по воздушным линиям на 100 км цепей,

- количеством повреждений по кабельным линиям связи на 100 км линии и средней продолжительностью повреждения,

- продолжительность перерывов действия стволов РРЛ, продолжительностью простоев на 1000 км телефонных каналов в кан-часах

Показатели использования оборудования и линейных сооружений определяется отдельно для магистральной первичной сети и зоновых первичных сетей.

Показатель, характеризующий степень использования физических цепей:

где

Q — объем продукции,

Lф — общая протяженность физических цепей, км-пар.

Показатель использования линейных сооружений (степень уплотнения физических цепей):

Источник: studizba.com