Подобно тому, как изменялось во времени понятие «риск», определенную эволюцию проделало и представление ученых и специалистов о системе управления рисками. Появление термина «риск-менеджмент» относится к 50-м годам XX века. Однако широкое распространение он получил лишь с 70-х годов XX века.

К тому периоду относится зарождение в США консалтинговых услуг в области рейтингования и оценки риска. Тогда же стали присваиваться первые квалификации «риск-менеджер» [1] . В 80-х годах XX века концепция получила свое дальнейшее развитие, в крупных фирмах стали создавать специализированные отделы управления рисками, основной задачей которых было сокращение затрат на страхование.

В первую очередь это осуществлялось за счет переноса акцента на превентивные меры, благодаря которым уменьшались риск и страховые тарифы, поэтому основное внимание на данном этапе уделялось именно страхуемым рискам. Наибольшее распространение за рубежом структуры управления рисками получили в самых технически сложных и опасных отраслях: в промышленности, энергетике, транспорте и строительстве. С середины 90-х годов XX века можно отметить новый этап в развитии методологии управления рисками, существенно расширился перечень управляемых рисков, больше внимания стало уделяться редким событиям, которые могли привести к полному прекращению деятельности предприятия, а также нематериальным, коммерческим и операционным рискам. В крупных корпорациях проявилась тенденция к меньшему использованию страхования и увеличению собственного участия в покрытии убытков от реализации рисков.

Оценка и управление профессиональными факторами риска в 2022 году!

Современный процесс управления строительным производством сложно представить без использования специальных методов анализа и управления рисками. Управление рисками — это специфическая область менеджмента, которая основывается на принципах: осознанности принятия рисковых решений, возможности управления риском, сопоставимости уровня риска с уровнем потенциальной доходности, сопоставимости уровня риска с финансовыми возможностями строительного предприятия, а также экономичности самого процесса управления рисками. Сам процесс управления риском довольно сложен и включает в себя несколько стадий (рис. 2).

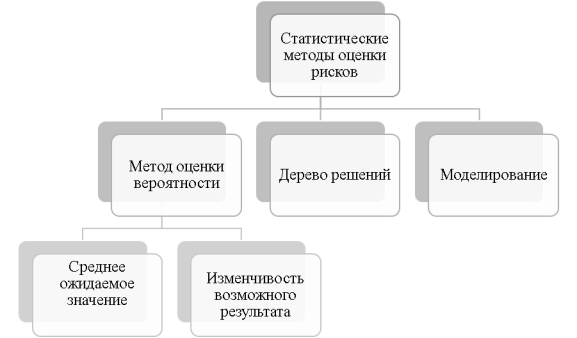

Далее следует рассмотреть классификацию специальных методов оценки уровня рисков строительного предприятия (рис. 3):

Рис. 3. Методы оценки уровня риска

- • экспертные методы оценки уровня риска применяются, когда у строительного предприятия отсутствуют данные для расчета или сравнения, основываясь на опросе квалифицированных специалистов в нужной области с последующей математической обработкой результатов;

- • статистические методы, в свою очередь, позволяют получить наиболее полное представление об уровне риска. Отрицательной чертой данных методов оценки уровня риска выступает необходимость большого количества статистической информации;

- • расчетно-аналитические методы позволяют количественно оценить вероятность возникновения потерь. Вероятность устанавливается в зависимости от значений плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия;

- • аналоговые методы оценки уровня риска проводятся по наиболее часто повторяющимся операциям.

В прошлом доминирующей тенденцией в организации системы управления рисками являлась его реализация «снизу вверх», отделы самостоятельно управляли рисками в соответствии со своими функциями и полномочиями, такая организация сейчас считается «традиционной» и несколько устаревшей. На современном этапе все большее распространение получила концепция реализации системы управления рисками «сверху вниз», предусматривающая организацию такой системы на предприятии как единой структуры с обязательной координацией со стороны высшего руководства компании, такой подход получил название «корпоративный риск- менеджмент».

КАК провести оценку рисков САМОСТОЯТЕЛЬНО?

Эффективное управление строительством в современных условиях должно обеспечивать экономически безопасную деятельность строительного предприятия. Разнообразие рисков, негативно влияющих на условия нормальной работы строительного предприятия, постоянно возрастает, что является причиной того, что управление риском в строительном производстве приобретает все более самостоятельную роль и становится одним из важнейших условий экономически безопасной деятельности строительного предприятия. Для организации процесса управления рисками на строительном предприятии необходимы значительные затраты материальных, временных и человеческих ресурсов, целесообразнее всего осуществлять функцию управления риском с помощью специализированного подразделения в структуре управления строительным предприятием. Система управления рисками должна состоять из объекта и предмета управления, в качестве объекта здесь выступает строительное предприятие, с его экономическими отношениями, работниками предприятия, действующими технологическими процессами и информационными потоками, в качестве предмета выступают методы и подходы к управлению рисками в предприятия.

В строительном производстве управление риском основывается на концепции приемлемого риска, в соответствии с которой определяется рациональное воздействие на степень риска, который впоследствии доводится до приемлемой величины, понятие допустимого риска учитывает социальные и политические факторы. Обязательные для применения и исполнения требования к продукции, в том числе к зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации должны устанавливаться в технических регламентах, которые принимаются федеральным законодательством.

Безопасностью принято называть состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. Установление приемлемого уровня риска, а также оценка приемлемости достигнутого уровня риска являются обязанностью руководства строительного предприятия или руководителя структуры управления рисками на предприятии, в обязанности которого также входит обеспечение дальнейшего контроля за соблюдением установленных значений приемлемого уровня риска. Руководству строительного предприятия принадлежит ключевая роль в решении проблем управления рисками, так как оно утверждает программы мероприятий по снижению риска, принимает решения о начале их реализации в критических ситуациях, принимает предложенные пробные решения вместе с антирисковыми программами. Поэтому крайне важно, чтобы окончательные антирисковые решения принимались на высшем уровне руководства, где стоящие перед строительным предприятием глобальные цели, связанные с устойчивостью работы, улучшением финансового положения и ростом масштабов производственно-хозяйственной деятельности, не заслоняются промежуточными целями отдельных подразделений. Разумеется, смягчение последствий риска потребует ощутимых затрат на мониторинг риска (выявление факторов риска, оценка возможности их проявления и т.п.) и заблаговременное принятие мер защиты от риска, то есть на организацию управления рисками на строительном предприятии.

Традиционные схемы принятия решений не учитывают затраты на компенсацию риска, которые образуются из двух укрупненных статей: на мониторинг риска и на компенсирующие мероприятия. Вряд ли всякому строительному предприятию под силу внедрить систему управления риском в полном объеме, однако это и не всегда необходимо, во многих случаях достаточно собственных усилий работников предприятия.

Приведенные ранее схема процессов управления риском и методы оценки уровня риска в ходе производственной деятельности позволяют, ориентируясь на реальные условия функционирования конкретного строительного предприятия, планировать соответствующие организационные мероприятия, калькулировать необходимые затраты. Управление рисками, по мнению авторов, в настоящее время становится одним из наиболее значимых элементов управления, инструментом повышения экономической эффективности и стабильности осуществления предпринимательской деятельности в условиях современной экономики.

Неизбежны также дальнейшая интеграция России в мировой рынок и переход значительного количества российских предприятий к международным стандартам ведения бизнеса, которые предполагают наличие системы управления рисками в методах руководства. При этом вопросы предоставления инвестиций неразрывно связаны с наличием на предприятиях структур управления рисками.

Последние годы однозначно свидетельствуют об огромном росте активности в области моделирования риска. Причем, как на законодательном, так и внутрифирменном уровне.

Объясняется такая ситуация не только твердым осознанием необходимости управления рисками, но и неопределенностью деловой среды, заставляющей принимать на себя большие риски, а также преимуществами, которые дает количественная оценка рисков. Количественная оценка риска, по мнению авторов, главным образом позволяет строительному предприятию обоснованно резервировать денежные средства для покрытия потенциального ущерба. Такое денежное обеспечение потенциального ущерба в риск- менеджменте принято называть финансированием риска. В терминологическом словаре по страхованию и управлению риском В.В. Тулиновым и

В.С. Гориным дается следующее определение:

Финансирование риска — это приемы и методы, применяемые предприятиями для обеспечения денежными средствами покрытия ущерба, возникающего в результате случайных неконтролируемых событий [2] .

Специалистами Американского института сертифицированных андеррайтеров (AICPCU), в свою очередь, было предложено различать способы финансирования рисков (risk financing), подробная классификация способов финансирования рисков приведена в научном труде М.У. Эллиотта [3] :

- 1) покрытие убытков с помощью коммерческого страхования;

- 2) покрытие убытков с помощью методов альтернативного финансирования риска.

К методам альтернативного финансирования (alternative risk financing techniques) относятся:

- 1) покрытие убытка из текущего дохода,

- 2) покрытие убытка из резервных фондов;

- 3) покрытие убытка за счет использования займа;

- 4) покрытие убытка за счет спонсорства;

- 5) покрытие убытка за счет секьюритизации риска;

- 6) покрытие убытка за счет страховых пулов, перестрахования и самострахования;

- 7) покрытие убытка за счет групп удержания риска;

- 8) покрытие убытка за счет кэптивных страховых компаний, не ставящих перед собой в качестве основных задач получение прибыли.

Создание резервных фондов, как способ снижения отрицательных последствий реализации риска, заключается в том, что предприятие создает обособленные фонды возмещения убытков за счет части собственных оборотных средств. Как правило, такой способ снижения отрицательных последствий реализации риска выбирается в случаях, когда затраты на создание резервов (запасов) меньше, чем стоимость страхования. По своей сути, создание запасов строительным предприятием представляет собой децентрализованную форму создания страховых фондов непосредственно в структуре самого предприятия. Поэтому создание резервных фондов для покрытия потенциальных убытков часто называют самострахованием. Одной из важнейших характеристик метода резервирования, определяющих его место в системе управления рисками и область его применения, является требуемый в каждом конкретном случае объем запасов, поэтому в процессе оценки эффективности, выбора и обоснования вариантов снижения риска посредством резервирования средств необходимо определить оптимальный (минимальный, но достаточный для покрытия убытков) размер запасов.

Коммерческое страхование является одним из наиболее часто используемых методов финансирования рисков (покрытия убытков, обладающих признаками вероятности и случайности наступления). Использование страхования означает снижение участия самого строительного предприятия в покрытии убытков путем возмездного перекладывания такого риска на страховую компанию, обусловленного обязанностью возместить убыток при наступлении страхового случая, возникающей по договору страхования.

Таким образом, страхование служит для обеспечения непрерывности и бесперебойности строительного процесса и постепенно становится одним из элементов производственных отношений. Все риски можно разделить на две большие группы в соответствии с возможностью их страхования: страхуемые и нестрахуемые. Осуществив определенные затраты на страхование, строительное предприятие может частично переложить риск на другие субъекты экономики и тем самым обезопасить себя. Определенные виды риска строительное предприятие может застраховать, однако существует группа рисков, которые страховые компании не смогут застраховать, при этом именно взятие на себя такого нестрахуемого риска является потенциальным источником прибыли строительного предприятия, присутствующим в авторском определении риска в строительстве.

Таким образом, если потери в результате страхуемого риска покрываются за счет выплат страховых компаний, то потери в результате нестрахуемого риска компенсируются за счет собственных средств строительного предприятия. Основными внутренними источниками покрытия риска является: собственный капитал, а также специально созданные резервные фонды, о которых упоминалось ранее.

В соответствии с законодательством многих стран и экономической теорией, страхование рассматривается как форма управления рисками и предназначено, в первую очередь, для предупреждения риска случайного и вероятного ущерба. Сущность страхования можно определить как основанную на праве справедливости передачу риска причинения ущерба от одного субъекта другому в обмен на страховую премию, и можно рассматривать как гарантирование за счет небольших потерь возмещения большого, а возможно, и катастрофического ущерба. Нередко только рынки страхования, на которых обращаются колоссальные финансы, могут обеспечить своевременное и доступное возмещение значительных непредусмотренных ущербов, возникающих при осуществлении технической деятельности. В этой связи становится понятной та важная и незаменимая роль, которую играло страхование в развитых странах в осуществлении непрерывности процесса производственной деятельности в частности и технического прогресса в целом.

Для современного строительного процесса характерны применение новых материалов, внедрение сложной техники, растущие требования к качеству и срокам выполнения строительно-монтажных работ, как следствие, уже на начальном этапе строительного процесса значительно возрастает риск гибели или повреждения объекта строительства, строительных механизмов, оборудования, имущества третьих лиц, что естественным образом приводит к возрастающей вероятности существенного материального ущерба для подрядной строительной организации и снижению ее конкурентоспособности. Таким образом, страхование подобных рисков выглядит крайне целесообразным. В развитых странах, где профессиональный уровень и техническая оснащенность строительной отрасли значительно выше, чем в России, страхуется преобладающая доля всех строящихся объектов. Несмотря на то, что страхование технических рисков, к которым относится страхование строительно-монтажных рисков, которое получило широкое распространение в западных странах и является неотъемлемой составляющей обеспечения комплексной защиты строительных предприятий, в России в настоящее время находится только на начальном этапе своего развития.

В крупных строительных компаниях в последние годы стали вводить должности риск-менеджеров, основная обязанность которых — управление рисками организации. Однако даже очень хорошие в своем деле специалисты имеют крайне ограниченные представления о страховании строительно-монтажных рисков: какие конкретно проблемы оно может решить, сколько оно стоит.

Плохое знание страхования мешает его сознательному и эффективному использованию на практике. Известно, что в простых случаях участниками строительно-монтажных проектов являются заказчик и подрядчик. В более сложных случаях к ним добавляются субподрядчики, проектировщики, поставщики монтируемого оборудования, инвесторы, кредиторы и другие. Каждое предприятие или организация, участвующие в осуществлении строительно-монтажных проектов, подвергается большому количеству рисков независимо от формы собственности, формы организации, сферы и масштаба своей деятельности.

Источник: studref.com

Методические подходы к оценке строительных рисков

Макарова, В. О. Методические подходы к оценке строительных рисков / В. О. Макарова, Е. А. Арламов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 3 (137). — С. 364-367. — URL: https://moluch.ru/archive/137/38576/ (дата обращения: 06.10.2022).

В данной статье авторами рассматриваются методические подходы к оценке рисков деятельности строительного предприятия. Основным этапом управления рисками на любом предприятии является оценка риска. В настоящее время применяется большое количество подходов к оценке рисков деятельности предприятий. В данной статье выделены основные и доступные любому предприятию, в том числе и строительному, методы оценки рисков деятельности.

Ключевые слова: риски, строительное предприятие, оценка рисков, метод экспертных оценок, дерево решений, статистические методы оценки рисков

Строительная отрасль — это одна из ключевых отраслей отечественной экономики, она оказывает влияние на развитие практически всех отраслей и во многом устанавливает направление решения экономических и социальных задач развития страны.

В следствие чего строительная отрасль имеет немало препятствий, определяемых факторами, повышающими уровень риска в отрасли:

– высокий уровень конкуренции;

– высокие цены на сырье и материалы;

– недостаточное финансирование строительства;

– длительные сроки получения разрешения на строительство в связи с бюрократическими процедурами проведения государственных и муниципальных торгов в строительстве.

Рассматривая тему управления рисками, в первую очередь, необходимо решить вопросы, которые касаются их оценки. Это связано именно с тем, что на этапе оценки рисков происходит их идентификация от наиболее значимых для предприятия к наименее, а также их анализ [1, с.25].

Таким образом, для эффективного проведения риск-менеджмента необходимо осуществлять исследование и анализ причин возникновения тех или иных рисков для принятия соответствующего управленческого решения.

Оценку рисков обычно подразделяют на два взаимодополняющих друг друга подхода — количественный и качественный.

Качественный анализ помогает идентифицировать причины, сферы, факторы образования рисков, а также этих рисков. Количественный, в свою очередь, дает возможность определить размеры рисков в количественном измерении как отдельных видов деятельности предприятия, так и всего предприятия в целом [6, с.24].

Основные методы, используемые при оценке рисков деятельности строительного предприятия представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Методы оценки рисков деятельности строительного предприятия

Рассмотрим подробнее каждый метод.

Экспертные методы оценки применяются тогда, когда на предприятии отсутствует информационное обеспечение для проведения необходимых расчетов и сравнений. Данные методы базируются на оценке квалифицированных специалистов в различных сферах деятельности с последующей обработкой результатов. Экспертные методы оценки в основном используются для определения уровня вероятности возникновения таких рисков, как валютный, инфляционный, инвестиционный и т. п. [7].

Недостатками экспертного метода являются следующие факторы: недостоверность полученных оценок, сложность осуществления полноценного опроса экспертов и обработки полученных результатов. Для увеличения точности экспертных оценок необходимо ужесточать критерии отбора квалифицированных специалистов — экспертов и привлекать не только внутренних специалистов, но и внешних, которые вовлечены в ту же деятельность оценка риска, которой и производится. При правильной организации процесса обработки и проверки мнений экспертов гарантируется высокая достоверность оценок.

Используя статистические методы оценки строительное предприятие получает возможность количественно оценить уровень риска. На основе статистических методов возможность возникновения рисков может определяется по финансовой, инвестиционной операциям, инвестиционному проекту и т. п. К недостаткам данного метода, как правило, относят необходимость наличия достаточного объема статистического информационного обеспечения [8, с. 35].

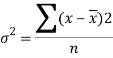

Виды статистических методов представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Статистические методы оценки рисков

Среднее ожидаемое значение — это численное значение непредвиденной ситуации, которая определяется как средневзвешенное всех возможных результатов, где вероятность этих результата применяется в качестве частоты или веса соответствующего значения, то есть это то значение, которое мы ожидаем в среднем.

В свою очередь, изменчивость возможного результата — это уровень отклонения ожидаемого значения от среднего. Для данного показателя используются два критерия: дисперсия и среднее квадратическое отклонение.

Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних ожидаемых.

, (1)

где σ 2 — дисперсия;

x — ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;

х — среднее ожидаемое значение;

n — число случаев наблюдения (частота).

Среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:

(2)

Для анализа обычно используют коэффициент вариации. Он представляет собой отношение среднего квадратического отклонения к средней арифметической и показывает степень отклонения полученных значений.

, (3)

где V — коэффициент вариации, %.

Коэффициент вариации может изменяться от 0 до 100 %. Чем больше коэффициент, тем сильнее изменчивость.

Метод «дерево решений» основан на относительной оценке рисков альтернатив достижения поставленной цели. При использовании данного метода сначала необходимо определить последовательность действий или событий, которые ведут от изначального состояния к конечному. Вся эта представленная последовательность альтернативных действий и событий представляет собой «дерево решений» [3, с. 58].

Данный метод очень трудоёмкий, имеет односторонний характер, так как в нём учитываются те действия, которые может предпринять предприятие, и те исходы, которые, могут иметь место, с его точки зрения.

Метод моделирования основан на теории игр: ожидается, что участники будут выбирать модель поведения независимо друг от друга. Цель игры — это выбор той стратегии, где будет самый весомый результат, а, значит, и весомее риск. Данный метод, моделирование, даёт возможность вовремя выбирать оптимальный вариант из возможных альтернатив, при этом, оценивая риск с помощью экономико-математических методов, таким образом, получая возможность снизить или вовсе избежать риск финансово-хозяйственной деятельности [4, с. 35].

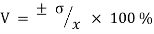

Используя расчетно-аналитические методы оценки, предприниматель может количественно оценить вероятность возникновения рисков своей деятельности, владея при этом только внутренней информацией, то есть случае вероятность возникновения того или иного риска определяется с помощью плановых показателей финансовой деятельности фирмы.

Основные виды данного метода можно увидеть на рисунке ниже.

Рис. 3. Расчетно-аналитические методы оценки

Аналоговые методы оценки дают возможность определить степень возможности возникновения рисков по отдельным операциям, проводим предприятием. Данные методы, как правило, используют при оценке инвестиционного, валютного, а также кредитного рисков. Используя метод аналогов, применяется информация о риске, который имели аналогичные операции или сделки. Полученная таким образом информация обрабатывается, в результате чего, в при реализации нового проекта, операции или сделки учитывается потенциальный риск [3, с.215].

- Международный Стандарт ISO 31000. «Риск-менеджмент. Принципы и руководства» от 2009 года.

- Бугрова С. М., Гук Н. М. Риск-менеджмент / Учебное пособие. — Кемерово: КТИПП, 2005 г., 132 с.

- Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков / Учеб. пособие. — М.: Академия, 2008 г., 368 с.

- Дронова Л. А. Предпринимательский риск / Учебное пособие. — Хабаровск: ХГАЭиП, 2012 г., 120 с.

- Куликова Е. Е. Управление рисками: инновационный аспект / Учеб. пособие. — М.: Бератор-Паблишинг, 2008 г., 112 с.

- Авдеева Л. А., Герасимова М. В. Методический подход к оценке совокупного риска строительного предприятия // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», 2015 г., № 3

- Панягина А. Е. Обзор современных методов количественной оценки рисков // Электронный научно — практический журнал «Экономика и менеджмент инновационных технологий», 2014, № 3

- Яковлева И. Н. Как рассчитать ставку дисконтирования и риски для производственного предприятия // Справочник экономиста, 2008, № 9, с. 24–32

Основные термины (генерируются автоматически): строительное предприятие, ожидаемое значение, риск, квадратическое отклонение, коэффициент вариации, среднее, расчетно-аналитический метод оценки, статистический метод оценки рисков, строительная отрасль, экспертный метод оценки.

Источник: moluch.ru

Оценка рисков в строительстве

Строительство является одной из крупнейших отраслей в мире, которая обеспечивает потребности быстро развивающихся экономических систем и запросы программ обычного строительства, реконструкции, эксплуатации и демонтажа зданий во всех странах. Этой отрасли промышленности часто приходится отвечать на неотложные потребности в районах, пострадавших от природных или антропогенных катастроф.

Профессиональные риски в строительстве

Строительство является одной из крупнейших отраслей в мире, которая обеспечивает потребности быстро развивающихся экономических систем и запросы программ обычного строительства, реконструкции, эксплуатации и демонтажа зданий во всех странах. Этой отрасли промышленности часто приходится отвечать на неотложные потребности в районах, пострадавших от природных или антропогенных катастроф.

Здесь, так же как и в любом другом случае, нельзя пренебрегать охраной труда, а строительные работники не должны подвергаться неоправданным рискам во время ликвидации последствий катастрофы и восстановительных работ. Несмотря на механизацию, эта отрасль все еще требует больших затрат ручного труда, и профессиональные риски, которым подвергаются работники, является одними из самых значительных по сравнению с другими отраслями экономики. Из-за особенностей работы на строительной площадке условия труда на рабочих местах очень часто меняются, изменяя и профессиональные риски, которым подвергаются работники. Кроме того, традиционно в этой отрасли работает большое количество мигрантов из стран с более низким уровнем заработной платы, принятых на работу неформально и краткосрочно.

Более того, велико число лиц, принимающих участие в строительных работах — работодатели и подрядчики, работники, архитекторы, дизайнеры, клиенты, поставщики оборудования и многие другие. Работа в таких условиях может представлять собой источник cтресса, увеличить частоту случаев возникновения психосоциальных проблем, ведущих к росту возможности несчастных случаев и заболеваемости. Взятые вместе, все эти факторы делают очень важным для всех заинтересованных сторон эффективное обсуждение и совместную деятельность для достижения и поддержания высоких стандартов обеспечения безопасности труда и сохранения здоровья в реальной обстановке.

ФАКТЫ И СТАТИСТИКА

Количество несчастных случаев и заболеваемости в мировом масштабе в строительной отрасли очень сложно выразить количественно, так как для многих стран статистическая информация отсутствует. Тем не менее, для многих стран такие данные имеются и, исходя из этого, МОТ может сделать некоторые оценки. Еще сложнее получить статистические данные по профессиональной заболеваемости, частично потому, что многие факторы риска для здоровья человека, такие как воздействие опасных химических и других веществ или высокий уровень шума и вибрации имеют отдаленные последствия для работников и не проявляются в течение нескольких месяцев или лет после воздействия. Однако становится ясным, что строительная промышленность является значительно более опасной, чем любой другой сектор экономики.

Необходимо отметить, что определенную информационную ценность представляют выборочные российские статистические данные о профессиональной заболеваемости, которые регулярно обощаются аналитиками Федерального Центра Гигиены и Эпидемиологии Роспотребнадзора. По данным Роспотребнадзора, основными неблагоприятными факторами, воздействующими на строительных рабочих и приводящими к снижению работоспособности и утрате здоровья, являются повышенные уровни шума и вибрации, запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, неблагоприятные микроклиматические условия, химический фактор, а также тяжесть и напряженность трудового процесса.

Клинические проявления большинства профессиональных заболеваний не имеют строго специфических признаков. Поэтому зачастую только сведения о конкретных условиях труда заболевшего работника позволяют с достаточной точностью установить этиологическую роль того или иного вредного производственного фактора (или совокупности факторов) в развитии выявленной патологии.

В большинстве случаев профессиональные заболевания, получившие распространение в строительной отрасли, являются результатом воздействия на организм строительного рабочего той или иной производственной вредности. Однако, необходимо иметь ввиду, что картина профессиональной заболеваемости (например, профпатологии, обусловленные несколькими вредными и (или) опасными производственными факторами (группами факторов)) явно носит полиэтиологический характер. Поэтому статистические данные несколько искажают реальную картину профзаболеваемости. Это связано с тем, что при формировании статистических данных, основанных на группировке нозологических форм по этиологическому принципу, не учитывается сочетанное действие производственных факторов на развитие тех или иных профпатологий.

На строительных площадках во всем мире по оценкам МОТ ежегодно происходит, по крайней мере, 60 000 несчастных случаев со смертельным исходом. Это означает, что один несчастный случай со смертельным исходом происходит в этом секторе каждые 10 минут, и около 17 % всех несчастных случаев на рабочем месте со смертельным исходом (один из шести случаев) происходит на строительных площадках.

Исследования, проведенные в Европе показывают, что в настоящее время в среднем около 16 % строительных рабочих подвергаются воздействию вредных химических веществ в течение половины рабочего времени. В этом случае принято говорить о вредном воздействии химического фактора на здоровье работника. Вредные химические вещества содержат краски, смолы, строительные смеси, горюче-смазочные материалы, клеи, продукты горения при проведении электро- и газосварки, выхлопные газы автотранспорта и т.д.

В условиях строительной площадки вредные химические соединения часто попадают в человеческий организм через органы дыхания, кожу или желудочно-кишечный тракт. Попадая в организм, они могут оказывать вредное действие, степень выраженности которого (вплоть до гибели) зависит от концентрации (дозы) и длительности воздействия. Токсичность и характер биологического действия химических веществ разнообразны и обусловлены их химической структурой и физико-химическими свойствами.

К профессиональным заболеваниям, получившим распространение на предприятиях строительной отрасли, и обусловленным воздействием химического фактора, относят острые и хронические интоксикации и их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным поражением различных органов и систем; болезни кожи (эпидермоз, контактный дерматит, фотодерматит, онихии и паронихии, токсическая меланодермия, масляные фолликулиты); металлическую лихорадку; флюороз; хронический токсико-пылевой бронхит; хронический профессиональный бронхит смешанной этиологии; хронический токсический (обструктивный) бронхит и т.д.

Кроме профессиональных заболеваний, получившими распространение на предприятиях строительной отрасли, причиной которых являются сами химические соединения, последние могут способствовать развитию и утяжелению течения полиэтиологических общесоматических заболеваний. Это выражается в увеличении заболеваемости с временной утратой трудоспособности, приросте частоты хронической патологии, инвалидности, смертности, увеличения биологического возраста и др. При анализе профзаболеваемости необходимо учитывать сочетанное воздействия химического и других факторов трудового процесса, например, промышленных аэрозолей.

.jpg)

К профессиональным заболеваниям, получившим распространение на предприятиях строительной отрасли, обусловленным воздействием промышленных аэрозолей, относят пневмокониозы (силикоз, сидеросиликоз, антракосиликоз, силико-силикатоз, асбестоз, карбокониозы и другие пневмокониозы от слабофиброгенной пыли), бериллиоз и другие виды экзогенного аллергического альвеолита, хронический бронхит (обструктивный (астматический), пылевой, токсико-пылевой) и т.д.

Воздействие асбеста является особым фактором риска для строительной промышленности. Несмотря на то, что его применение было запрещено во многих странах, многие здания все еще содержат асбест, и строительные работники рискуют подвергнуться воздействию асбеста во время работ по реконструкции или демонтажу зданий. В мировом масштабе силикоз и пневмокониоз широко распространены среди строительных рабочих. Профилактика этих заболеваний должна стать отдельной важной задачей. Ведь уровень загрязнения воздуха рабочей зоны строительных объектов промышленными аэрозолями остается высоким.

По данным МОТ ПДК превышаются в среднем у 24-28 % взятых проб воздуха рабочей зоны. Кроме того, пары и газы, содержащие вещества 1-го и 2-го классов опасности, превышают допустимые концентрации в среднем у 31-32 % взятых проб. Высокие уровни профзаболеваемости, обусловленной вредным действием промышленных аэрозолей, также регистрируются на предприятиях по производству строительных материалов.

Широкое распространение в строительной отрасли получили разнообразные формы пневмокониоза. Пневмокониоз — это профессиональное заболевание, вызываемое длительным вдыханием промышленной пыли и характеризующееся хроническим диффузным асептическим воспалением легких с развитием пневмофиброза. Пневмокониозы по распространенности занимают ведущее место среди профессиональных заболеваний. Это связано с тем, что до настоящего времени на предприятиях многих отраслей промышленности, включая строительную отрасль, еще велико число производственных процессов, сопровождающихся образованием и выделением пыли.

Чаще всего это процессы, связанные с обработкой, переработкой и монтажом сырья, материалов и деталей из железобетона, силикатного кирпича, изделий из кварца, гранита, волокнистых материалов, а также процессы, которые связаны с электросваркой, и газорезкой металлов, обработкой и отделкой поверхности металлов и т.д. Наибольшее фиброгенное действие оказывает пыль, содержащая свободный диоксид кремния.

Бронхит пылевой этиологии характеризуется диффузным воспалением слизистой оболочки трахеи бронхов, которые возникают у работников, длительно подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей в повышенных концентрациях. Хронический пылевой бронхит является полиэтиологичным заболеванием. Это касается не только роли непрофессиональных факторов (пол, возраст, курение, инфекция, заболевание верхних дыхательных путей и др.), но и особенностей действия промышленных аэрозолей, являющихся основной причиной развития заболевания.

В настоящее время пылевой бронхит регистрируется у рабочих, которые длительно (10 лет и более) контактируют с промышленными аэрозолями, предельно допустимые концентрации которых в воздухе рабочей зоны превышают от 2-4 до 10 раз и более. Однако если раньше ведущее значение в развитии пылевого бронхита придавали высоким концентрациям промышленной пыли, то в последние годы стали обращать внимание на отсутствие четкого параллелизма между этим фактором и распространенностью хронического бронхита. В современных условиях наряду со снижением концентраций промышленных аэрозолей отмечается усложнение их химического состава, часто за счет содержания в них аллергизирующих и токсичных компонентов.

Воздействие промышленного аэрозоля нередко усугубляется другими неблагоприятными производственными факторами, имеющимися на стройплощадке (неблагоприятный микроклимат, тяжелый физический труд и др.).

В настоящее время бронхит пылевой этиологии чаще развивается в результате воздействия на организм промышленных аэрозолей сложного состава, оказывающих разнообразное патологическое действие на различные системы защиты бронхолегочного аппарата (мукоцилиарный тракт, нервно-рефлекторный аппарат, местный иммунитет, секреторная и эвакуаторная функция бронхов, эндокринный аппарат легких и др.). В связи с возрастающей химизацией работ на строительных объектах особое значение приобретает наличие в составе аэрозоля токсичных и аллергизирующих примесей, изменяющих течение профессиональной патологии. При воздействии на здоровье работника промышленных аэрозолей сложного состава в современных производствах могут возникать разные формы профессиональной патологии бронхолегочного аппарата.

Поэтому комплексность и разнонаправленность действия этиологических производственных факторов, вызывающих бронхит пылевой этиологии, позволяет с учетом особенностей патогенеза называть в ряде случаев это заболевание профессиональным бронхитом.

Отдельно следует рассматривать аллергические (конъюнктивит, ринит, ринофарингит, ринофаринголарингит, риносинусит, бронхиальная астма, экзогенный аллергический альвеолит, дерматит, экзема, отек Квинке, крапивница, анафилактический шок и др.) и онкологические заболевания профессиональной природы (опухоли кожи, полости рта и органов дыхания, печени и мочевого пузыря, рак желудка, лейкозы, опухоли костей).

По данным МОТ в Великобритании, например, установлено, что 10 % каменщиков оставляют работу в строительстве по причине аллергического дерматита, вызванного работой с цементом. Ведущими нозологическим формами в данной группе заболеваний являются бронхиальная астма и профессиональная экзема.

Значительное число профессиональных заболеваний, характерных для рабочих мест строительной отрасли, обусловленных вредным действием физических факторов, представлена такими распространенными патологиями, как нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, вегетативно-сенсорная (ангионевроз) или сенсомоторная полинейропатия рук, электрофтальмия, катаракта, невриты, вегетативнососудистая дистония, астенический, астено-вегетативный, гипоталамические синдромы, перегрев (тепловой удар, судорожное состояние), хронический перегрев (вегетативно-сосудистая дисфункция перманентного и пароксизмального течения), облитерирующий эндартериит, вегетативно-сенсорная полиневропатия (ангиопатия), полирадикулоневропатия и т.д.

Развитие стройиндустрии, постоянный рост строительных мощностей, увеличение скорости проведения строительно-монтажных работ ведут к расширению круга рабочих, подвергающихся воздействию такого производственного фактора, как шум. Производственный шум оказывает отрицательное влияние на весь организм человека и особенно на органы слуха. Шум — один из основных производственных факторов, являющихся источниками профессиональных заболеваний.

Под воздействием шума развивается нейросенсорная тугоухость. Данное заболевание является ведущей нозологической формой в группе профессиональных заболеваний, обусловленных действием физических факторов.

Вторым по значимости источником профессиональной патологии в группе физических производственных факторов является вибрация. Вибрация — это физический фактор, действие которого определяется передачей человеку механической энергии от источника колебаний. Вибрацию как сложный колебательный процесс характеризуют спектром частот и такими ее кинематическими параметрами, как виброскорость и виброускорение. В зависимости от способа передачи на человека различают общую и локальную вибрацию. Общая вибрация передается через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека, локальная — через руки человека.

Локальная вибрация — это один из самых распространенных в строительной отрасли вредных производственных факторов. Источники вибрации — ручные машины, органы ручного управления, обрабатываемые детали, при работе с которыми возникают вибрации, передающиеся на руки. Это рубильные, клепальные и отбойные молотки, перфораторы, шлифовальные машины, дрели, гайковерты, бензомоторные пилы и др.

Вредному воздействию общей вибрации подвергается миллионы рабочих занятых в строительстве и на транспорте. К ним относятся операторы и машинисты самоходных и прицепных машин (экскаваторов, бульдозеров, подъемных кранов и др.), а также водители грузовых автомобилей. Профзаболеваемость, обусловленная воздействием общей вибрации, по данным МОТ составляет около 15 % от всей вибрационной патологии.

Отдельно следует рассмотреть профессиональные заболевания работников строительной отрасли, обусловленным воздействием физических перегрузок и перенапряжением отдельных органов и систем. В перечень таких заболеваний входят координаторные неврозы, болезни периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата (моно- и полиневропатии, в том числе компрессионные и вегетативно-сенсорные нейропатии, шейные и пояснично-крестцовые радикулопатии, хронические миофиброзы, эпикондилезы плеча, плечелопаточные периартрозы, бурситы, асептические остеонекрозы); выраженное варикозное расширение вен на ногах; заболевания, вызываемые перенапряжением голосового аппарата (хронический ларингит, вазомоторный монохордит, узелки голосовых складок, фонастения) и др.

Боли в спине и костно-мышечные нарушения широко распространены в строительной отрасли. Предполагается, что в некоторых странах по данным МОТ около 30 % всех строительных рабочих страдает от болей в спине или других костно-мышечных нарушений.

Профессиональные риски травмирования строительных рабочих связаны со спецификой работы, включая высотные виды работ (падение с крыш, строительных лесов, лестниц и т.д.), земляные работы (обрушение траншей, эксплуатация землеройно-транспортных машин), применение подъемных механизмов (кранов и строительных лебедок), использование электрооборудования и ручных инструментов, а также транспортных средств на строительной площадке. Строительные площадки часто находятся в беспорядке, загромождены, что способствует возникновению аварийных ситуаций.

Строительные рабочие также подвержены воздействию ряда факторов риска для здоровья, включая воздействие опасных веществ (таких как асбестосодержащая пыль, кварц и другие опасные вещества), перемещение вручную тяжелых и громоздких грузов, воздействие высокого уровня шума и вибрации (как от ручных инструментов, так и от крупных машин). Боль в спине и другие мышечные травмы от поднятия тяжелых грузов составляют значительную долю производственного травматизма в этой отрасли промышленности. Асбест представляет собой особую проблему, т.к. даже если использование асбеста было запрещено во многих (но не во всех) странах, то строительные работники могут подвергаться опасному уровню присутствующей в воздухе асбестовой пыли при демонтаже зданий, реконструкции и ремонтных работах.

Меняющийся характер условий труда в строительстве в сочетании с большим числом заинтересованных сторон, которые могут принимать участие в этом процессе, определяют специфику строительной промышленности. Жизненно важно привлечь все заинтересованные стороны — от строительных дизайнеров и архитекторов, поставщиков оборудования и заказчиков до работодателей, подрядчиков, бригадиров, строительных рабочих и профсоюзов — для правильного управления профессиональными факторами риска, а также для того, чтобы предотвращение несчастных случаев и заболеваемости на производстве стало реальностью. У каждой из заинтересованных сторон есть своя роль в сокращении факторов риска, что принесет пользу не только строительным рабочим, но и работникам, задействованным в эксплуатации зданий в будущем.

Поэтому необходим особый подход к охране труда в строительной промышленности. Жизненно необходимо хорошее управление, планирование и координация посредством социального диалога. Лучшим способом для достижения этой цели могут служить консультации со всеми сторонами, упомянутыми выше, принятие письменных соглашений по превентивным мерам, необходимым для определенной строительной площадки, с распределением конкретных обязанностей. Это является целью программы или плана по охране труда, в которой установлены, определены, количественно выражены и предварительно подсчитаны затраты на специальные превентивные меры. Обязанности по обеспечению специальным оборудованием (таким как поручни, предохранительные сетки, бытовые объекты и т.д.) должны быть согласованы между сторонами; кроме того, необходимо согласовать организацию порядка контроля безопасности работ на строительной площадке, инспекции и проверок оборудования строительной площадки.

МОТ уже давно осознает необходимость разработки специальных мер для строительной промышленности. В 1937 году была принята первая Конвенция для строительной промышленности. В 1988 году была принята Конвенция по охране и гигиене труда в строительстве (№167) и рекомендации к ней (№175).

Документы отражали необходимость разностороннего подхода к решению некоторых проблем охраны труда в строительстве. Одной из ключевых проблем, получивших отражение в Конвенции, была необходимость планирования и координации мер по охране труда на строительной площадке. Так, например, в документе разъяснялось, что в случае, если на строительной площадке одновременно работает несколько подрядчиков, то основная ответственность за безопасность и здоровье людей возлагается на главного подрядчика, но каждый работодатель при этом несет ответственность за меры безопасности по отношению к работникам, находящимся под его управлением.

В 1992 году был одобрен новый Свод правил безопасности МОТ — «Охрана и гигиена труда в строительстве». Этот Свод правил представляет собой практическое руководство по созданию и поддержанию безопасных и благоприятных для здоровья работников условий труда на строительных площадках, дополняя разносторонний подход, предложенный в Конвенции и рекомендациях к ней.

В 2001 году было опубликовано «Руководство по системе управления охраной труда» (МОТ-СУОТ 2001). Руководство предназначено для всех секторов экономики, но особую ценность представляет для строительной отрасли, в которой существует особая потребность в координированном и систематизированном подходе к управлению мерами охраны труда.

Другим важным документом для строительной промышленности является Конвенция по использованию асбеста, 1986 год (№162) и рекомендации к ней (№172). Данные документы предназначены для всех секторов экономики. Свод правил безопасности МОТ «Меры безопасности при использовании асбеста» представляют практическое руководство по данной проблеме.

Проблемы несчастных случаев и заболеваемости в строительстве давно признано на национальном и международном уровнях. В последние годы проводится несколько программ для улучшения ситуации в этой отрасли. Более того, многие программы нацелены скорее на меры обеспечения безопасности, а не на вопросы сохранения здоровья, т.к. быстрый явный эффект от сокращения количества несчастных случаев на рабочем месте кажется предпочтительнее долгосрочных программ, направленных на сокращение количества заболеваний и ухудшений состояния здоровья, связанных с работой.

Вопросам гигиены труда следует уделять больше внимания в данном секторе, несмотря на то, что результаты программ, направленных на предотвращение заболеваемости, трудно измерить. На международном уровне недавно была начата кампания по безопасности и гигиене труда в строительной промышленности для Европейского Союза, пропагандирующая использование безопасных методов производства строительных работ с помощью изучения конкретных случаев, альтернативных способов проведения работ и соответствия законодательству.

Всемирная программа «Здоровая работа, здоровое развитие», проводимая Международной Федерацией строительных и деревообрабатывающих рабочих, привлекла к сотрудничеству более 100 профсоюзов в 65 странах для осуществления мер, направленных на улучшение условий труда для рабочих строительной промышленности по всему миру. На национальном уровне многие страны приняли собственные программы по предупреждению несчастных случаев в строительном секторе. Например, в Малайзии на протяжении нескольких лет действует программа по охране труда в строительстве в тесном сотрудничестве между социальными партнерами и с инспекцией труда. В программе применяется инновационная методика объединения крупных многонациональных предприятий-«наставников» с мелкими и средними компаниями, в рамках которой специально обученные инспекторы проводят координированные посещения всех типов предприятий и отслеживают результаты. По экспертным оценкам, программа оказывает значительное воздействие, как на улучшение информированности, так и на сокращение количества несчастных случаев и заболеваемости в данной отрасли.

С другой стороны, в Бразилии используется совсем другая стратегия. В стране были созданы трехсторонние комиссии по охране труда в строительной промышленности на национальном и региональном уровнях, включающие всех социальных партнеров и обеспечивающие тем самым скоординированный трехсторонний подход к планированию деятельности по охране труда.

В других странах разработаны интегрированные подходы. Например, в Великобритании действует национальная программа охраны труда в строительстве, основанная на эффективном партнерстве всех участников данного сектора промышленности и комбинации различного рода вмешательств. Программа оказала большое влияние на отрасль посредством целевых проверок выполнения соответствующих требований о соблюдении норм, с одной стороны, и, с другой стороны, через ряд других мероприятий, направленных на повышение информированности и повышение стандартов в строительной промышленности, национальных и региональных пропагандистских кампаний, встреч с ключевыми фигурами строительной промышленности, конференций и т.д.

Национальные кампании, направленные на противодействие характерным для данной промышленности факторам риска, также оказали воздействие на ситуацию в строительной промышленности. Например, национальные кампании за сокращение заболеваемости силикозом были начаты недавно сразу в нескольких странах, включая Южную Африку и Бразилию. Кроме того, растет число программ, направленных на сокращение воздействия асбеста, которые также оказывают положительное влияние на состояние дел в строительном секторе.

Источник: edu.trudcontrol.ru

.JPG)