Анализ финансовой устойчивости проводится для выявления платежеспособности предприятия — способности предприятия рассчитаться по платежам для обеспечения процесса непрерывного производства, т. е. расплачиваться за свои основные и оборотные производственные фонды.

Финансовая устойчивость определяется показателем обеспеченности запасов предприятия собственными и заемными источниками формирования основных и оборотных производственных фондов.

Тип фин. устойчивости определяется разностью между источником финансирования запасов и самими запасами: ТФУ=ИФЗ-З

Для определения типа фин. Устойчивости исп-ют следующие показатели :

1)СОС – собственные оборотные средства.

2) СДИ — собственные и долгосрочные источники .

СДИ=СОС+ДКЗ, ДКЗ — долгосрочные кредиты и займы

3)ОИФ – общие источники финансирования.

ОИФ=СДИ+ККЗ, ККЗ — краткосрочные кредиты и займы.

Для определения типа фин устойчивости исп-ют трехфакторную модель, где каждый фактор определяется:

ОиФ. Определение длины сваи

1) уменьшением или увеличением отклонения ∆СОС=СОС-З (Если «+» — хватило собственных средств, если «-» — надо привлечь ДКЗ. 2) ∆СДИ=СДИ-З (если «-» прибегаем к ККЗ) 3)∆ОИФ=ОИФ-З (если «-», то абсолютная фин. неустойчивость).

Трехфакторная модель: М(∆СОС, ∆СДИ, ∆ОИФ).

Эта модель характеризует тип финансовой устойчивости компании. Всего таких типов четыре:

· абсолютная финансовая устойчивость — характеризуется высоким уровнем платежеспособности и независимостью компании от внешних кредиторов. М1 (1, 1, 1), где ΔСос >= 0, ΔСди >= 0, ΔОиФ >= 0;

· нормальная финансовая устойчивость, которой свойственны нормальная платежеспособность, рациональное использование заемных средств и высокая доходность текущей деятельности. М2 (0, 1, 1), где ΔСос < 0, ΔСди >= 0, ΔОиФ >= 0;

· неустойчивое финансовое состояние, в котором нарушается платежеспособность, возникает необходимость привлечения дополнительных источников финансирования М3 (0, 0, 1), где ΔСос < 0, ΔСди < 0, ΔОиФ>= 0;

· критическое финансовое состояние, когда компания утратила платежеспособность и находится на грани банкротства М4 (0, 0, 0), где ΔСос < 0, ΔСди < 0, ΔОиФ< 0.

| Типы финансовой устойчивости | |||

| Абсолютная финансовая устойчивость | Нормальная финансовая устойчивость | Неустойчивое финансовое состояние | Критическое финансовое состояние |

| М (1, 1, 1) | М (0, 1, 1) | М (0, 0, 1) | М (0, 0, 0) |

| Источник финансирования — собственные оборотные средства | Источники финансирования — собственные оборотные средства и долгосрочные кредиты и займы | Источники финансирования — собственные оборотные средства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы | Источники финансирования отсутствуют |

Самсонов:

В соответствиис обеспеченностью запасов и затрат собственными и заемнымиисточниками формирования различают следующие типы финансовой устойчивости:

ОиФ. 2-1. Искусственно улучшенные основания. Часть 1

абсолютно устойчивое финансовое состояние(встречается крайне редко); характеризуется полным обеспечением запасов и затрат собственными оборотными средствами, что соответствует неравенству:

нормально устойчивое финансовое состояние; характеризуется обеспечением запасов и затрат суммой собственных оборотных средств и долгосрочными заемными источниками; соответствует системе неравенств:

неустойчивое финансовое состояние; характеризуется обеспечением запасов и затрат суммой собственных оборотных средств, долгосрочных заемных источников и краткосрочных кредитов и займов, т.е. за счет основных источников формирования запасов; соответствует системе:

При неустойчивом финансовом состоянии различают допустимо неустойчивое финансовое состояние и недопустимо неустойчивое финансовое состояние.

Допустимо неустойчивым можно признать состояние, при котором оборотные средства предприятия, находящиеся в процессе производства (ЗНП), и отгруженные товары (ТО) погашаются за счет перманентного оборотного капитала, а остальные запасы — за счет краткосрочных заемных средств, т.е. выполняется следующая система неравенств:

где ЗНП — затраты в незавершенном производстве; ТО — товары отгруженные; РБП — расходы будущих периодов; СиМ — сырье и материалы; ГП — готовая продукция на складе; НДС — налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

В противном случае неустойчивость является недопустимой;

кризисное финансовое состояние;запасы не обеспечиваются источниками их формирования (предприятие находится на грани банкротства). Кризисное финансовое состояние соответствует системе неравенств.

Результатом анализа финансовой устойчивости являются установление типа финансовой устойчивости предприятия и оценка платежеспособности в динамике на определенный интересующий аналитика период времени, которая должна быть учтена при разработке финансовой стратегии предприятия.

Общие понятия о ликвидности баланса. Структура активов предприятия по степени ликвидности. Структура пассивов предприятия по степени срочности обязательств. Условие ликвидности баланса.

Анализ ликвидности балансапроизводится для оценки кредитоспособности предприятия (способности рассчитываться по своим обязательствам).

Ликвидностьопределяется покрытием обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств.

Исходя из сформулированного определения все обязательства предприятия группируются по срокам их наступления и изыскиваются активы (с аналогичными сроками превращения в деньги) для их погашения. Для этого активы и пассивы делятся на четыре группы: активы — по степени ликвидности, пассивы — по срочности наступления обязательств.

Для обеспечения абсолютной ликвидности баланса должны выполняться следующие условия: наиболее ликвидные активы (НЛА — денежные средства и краткосрочные финансовые вложения предприятия)

должны быть больше или равны наиболее срочным обязательствам (НСО — кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы за вычетом привлеченных средств предприятия); быстро реализуемые активы (БРА — дебиторская задолженность со сроком погашения менее года и прочие оборотные активы) должны быть больше или равны краткосрочным пассивам — КСП — краткосрочным заемным средствам; медленно реализуемые активы (МРА — дебиторская задолженность со сроком погашения более года, запасы, за исключением расходов будущих периодов, НДС по приобретенным ценностям, доходные и долгосрочные финансовые вложения) должны быть больше или равны долгосрочным пассивам (ДСИ — итог раздела 4 пассива баланса); трудно реализуемые активы (ТРА — внеоборотные

активы за вычетом долгосрочных финансовых вложений и доходных вложений) должны быть меньше или равны постоянным пассивам (ПСП — капитал и резервы, привлеченные средства — доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей, скорректированные на величину расходов будущих периодов),

т.е. должна выполняться система неравенств:

В случае если одно или несколько условий не выполняются, ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по одной группе активов

компенсируется их избытком в другой группе по стоимостной величине. В реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не могут заместить более ликвидные.

Для комплексной оценки ликвидности баланса (оценки финансовой ситуации с точки зрения ликвидности, выбора наиболее надежного партнера из множества потенциальных партнеров) рассчитывается общий показатель ликвидности:

Разделы и статьи актива баланса строятся по тому, как быстро соответствующий актив может быть переведен в деньги ( принцип ликвидности). Вверху баланса располагаются наименее ликвидные активы ( основные средства — их нужно очень долго продавать), затем более ликвидные ( запасы — часто это то, что на складе, т.е. достаточно быстро продаваемый товар) и заканчивая статьей «денежные средства». Эта статья ликвидна даже исходя из названия.

Статьи пассива баланса группируются по степени срочности возврата и располагаются по возрастающей срочности. Анализ структуры баланса ведется в разбивке по степени ликвидности и срочности его статей. С этой целью все статьи актива и пассива баланса разбиваются на 4 группы:

- активы разбиваются по степени ликвидности на быстро реализуемые, средней реализуемости, медленно реализуемые и трудно реализуемые.

- пассивы разбиваются по степени срочности на краткосрочные, средней срочности, долгосрочные и постоянные.

При этом подразумевается, что предприятие должно вести свою финансовую деятельность таким образом, чтобы суммарные значения активов и пассивов одной группы примерно совпадали. Однако в реальности предприятия с такой «правильной» структурой баланса встречаются крайне редко. Поэтому нормальной может быть признана такая структура баланса, когда активы 1-й и 2-й группы в сумме покрываются пассивами 1-й и 2-й группы, а активы 3-й и 4-й группы в сумме покрываются пассивами 3-й и 4-й группы. То есть краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и краткосрочная дебиторская задолженность финансируются за счет краткосрочных заемных средств и кредиторской задолженности, а запасы, долгосрочная дебиторская задолженность и внеоборотные активы финансируются за счет долгосрочных пассивов и собственных средств (капитала и резервов, фондов, нераспределенной прибыли).

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков погашения.

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости превращения в денежные средства, можно условно разделить на несколько групп.

- НЛА- Наиболее ликвидные активы (А1) — суммы по всем статьям денежных средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов немедленно. В эту группу включают также краткосрочные финансовые вложения. НЛА=ДС+КФВ

- БРА- Быстро реализуемые активы (А2) — активы, для обращения которых в наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно включить дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), прочие оборотные активы. БРА=ДЗ(<12)+ПОА

- МРА- Медленно реализуемые активы (А3) — наименее ликвидные активы — это запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, при этом статья «Расходы будущих периодов» не включается в эту группу. МРА=ДЗ(>12)+З+ДФВ-РБП. Расхождение в лекциях и Самсонове.

- ТРА- Труднореализуемые активы (А4) — активы, которые предназначены для использования в хозяйственной деятельности в течение относительно продолжительного периода времени. В эту группу включаются статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы». ТРА=ВОА

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного периода могут постоянно меняться и относятся к текущим активам предприятия, при этом текущие активы более ликвидны, чем остальное имущество предприятия.

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств группируются следующим образом.

- НСО- Наиболее срочные обязательства (П1) — кредиторская задолженность, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные в срок (по данным приложений к бухгалтерскому балансу). НСО=КЗ+ПКП+Рпрп (КЗ-кредиторская задодженность,пкп-прочие краткосрочные пассивы, Рпрп-резервы предстоящих расходов и платежей)

- КСП-Краткосрочные пассивы (П2) — краткосрочные заемные кредиты банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.. КСП = ЗС (ЗС-заемные средства)

- ДСП- Долгосрочные пассивы (П3) — долгосрочные заемные кредиты и прочие долгосрочные пассивы — статьи раздела IV баланса «Долгосрочные пассивы». ДСП=П(IV)+Pу (Ру-расчеты с учредителями)

- ПСП- Постоянные пассивы (П4) — статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» и отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие группы: «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов». Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует уменьшить на сумму по статьям «Расходы будущих периодов» и «Убытки». ПСП=П(III)+ДБП (ДБП – доходы будущих периодов)

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе активов и пассивов.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:

Если выполняются первые три неравенства, т. е. текущие активы превышают внешние обязательства предприятия, то обязательно выполняется последнее неравенство, которое имеет глубокий экономический смысл: наличие у предприятия собственных оборотных средств; соблюдается минимальное условие финансовой устойчивости.

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о том, что ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от абсолютной.

Источник: allrefrs.ru

Порядок проектирования ОиФ

Фундамент – это подземная часть сооружений, которая воспринимает нагрузку от его надземной части и передает ее на основание.

— Мировой опыт строительства показывает, что большинство аварий построенных зданий и сооружений вызвано ошибками, связанными с возведением фундаментов и устройством оснований, что проявляется в накоплении грунтами основания достаточных деформаций, т.е. как правило в период эксплуатации.

— Стоимость фундаментов составляет в среднем 12% от стоимости строительства, а в сложных ИГУ может достигать 20-30 % и более. Поэтому необходимо уметь принимать (проектировать) абсолютно обоснованные и экономически выгодные конструктивные решения фундаментов.

Основанием называют толщу грунтов, на которых возводится сооружение и в которых возникают напряжения и деформации от передаваемых на них нагрузок.

Рис Основание и фундамент

Таким образом, проектирование оснований и фундаментов должно включать в себя обоснованный расчетом выбор типа основания (естественное или искусственное); типа конструкции, материала и размеров фундаментов (глубина заложения, размеры, площади подошвы и т.д.), а так же мероприятий, применяемых при необходимости уменьшения влияния деформаций основания на эксплуатационную пригодность и долговечность сооружения.

— Конструирование фундаментов (класс бетона, выбор арматуры, определение размеров отдельных его частей и т.п.) относится к курсу железобетонных конструкций.

Массивная горная порода, обладающая большой прочностью и малой сжимаемостью.

Изучением свойств скальных оснований и их поведением под нагрузкой занимается наука «Механика скальных грунтов».

Раздробленная горная порода (минерально-дисперстное образование) – результат физического и химического выветривания массивных горных пород.

Грунтовое основание обладает большой сжимаемость и малой прочностью, что необходимо учитывать при проектировании.

— Проектирование ОиФ производится в соответствии с нормативными документами.

При этом необходимо:

1) Обеспечить прочность и эксплуатационную надежность сооружения (абсолютные осадки, а также их разность, не должны превышать допускаемые для данных сооружений), т.е. S≤Su.

2) Максимально использовать прочностные свойства грунтов, а также материалов фундаментов.

3) Минимальная стоимость фундамента, сокращение трудоемкости и сроков производства работ.

1. Изучить материалы инженерно-геологических, гидрогеологических и геодезических изысканий на площадке будущего строительства. (Обязательно должно быть изучение архивных материалов, особенно в условиях городской застройки.)

2. Произвести анализ проектируемого здания с точки зрения оценки его чувствительности к неравномерным осадкам.

3. Определить нагрузки на фундаменты.

4. Выбрать несущий слой грунта.

5. Рассчитать предложенные варианты фундаментов по 2-м предельным состояниям (прочность и деформации).

6. Произвести экономическое сравнение вариантов и выбрать наиболее дешевый.

7. Произвести полный расчет и проектирование выбранного варианта фундамента.

Источник: studopedia.ru

ВВЕДЕНИЕ

Фундамент – это подземная часть сооружений, которая воспринимает нагрузку от его надземной части и передает ее на основание.

— Мировой опыт строительства показывает, что большинство аварий построенных зданий и сооружений вызвано ошибками, связанными с возведением фундаментов и устройством оснований, что проявляется в накоплении грунтами основания достаточных деформаций, т.е. как правило в период эксплуатации.

— Стоимость фундаментов составляет в среднем 12% от стоимости строительства, а в сложных ИГУ может достигать 20-30 % и более. Поэтому необходимо уметь принимать (проектировать) абсолютно обоснованные и экономически выгодные конструктивные решения фундаментов.

Основанием называют толщу грунтов, на которых возводится сооружение и в которых возникают напряжения и деформации от передаваемых на них нагрузок.

Рис Основание и фундамент

Таким образом, проектирование оснований и фундаментов должно включать в себя обоснованный расчетом выбор типа основания (естественное или

искусственное); типа конструкции, материала и размеров фундаментов (глубина заложения, размеры, площади подошвы и т.д.), а так же мероприятий, применяемых при необходимости уменьшения влияния деформаций основания на эксплуатационную пригодность и долговечность сооружения.

— Конструирование фундаментов (класс бетона, выбор арматуры, определение размеров отдельных его частей и т.п.) относится к курсу железобетонных конструкций.

Массивная горная порода, обладающая большой прочностью и малой сжимаемостью.

Изучением свойств скальных оснований и их поведением под нагрузкой занимается наука «Механика скальных грунтов».

Раздробленная горная порода (минерально-дисперстное образование) – результат физического и химического выветривания массивных горных пород.

Грунтовое основание обладает большой сжимаемость и малой прочностью, что необходимо учитывать при проектировании.

— Проектирование ОиФ производится в соответствии с нормативными документами.

При этом необходимо:

1) Обеспечить прочность и эксплуатационную надежность сооружения (абсолютные осадки, а также их разность, не должны превышать допускаемые для данных сооружений), т.е. S≤S u .

2) Максимально использовать прочностные свойства грунтов, а также материалов фундаментов.

3) Минимальная стоимость фундамента, сокращение трудоемкости и сроков производства работ.

Порядок проектирования ОиФ

1. Изучить материалы инженерно-геологических, гидрогеологических и геодезических изысканий на площадке будущего строительства. (Обязательно должно быть изучение архивных материалов, особенно в условиях городской застройки.)

2. Произвести анализ проектируемого здания с точки зрения оценки его чувствительности к неравномерным осадкам.

3. Определить нагрузки на фундаменты.

4. Выбрать несущий слой грунта.

5. Рассчитать предложенные варианты фундаментов по 2-м предельным состояниям (прочность и деформации).

6. Произвести экономическое сравнение вариантов и выбрать наиболее дешевый.

7. Произвести полный расчет и проектирование выбранного варианта фундамента.

Источник: studfile.net

Основание и фундаменты курсовая. ОИФ. 2 Основания и фундаменты

2 Основания и фундаменты

2.1 Оценка инженерно-геологических условий строительной площадки

Основным направлением экономического и социального развития города предполагается значительное увеличение объемов капитального строительства, так как возведение жилых зданий сопровождается сооружением общественных зданий, школ, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Уменьшение затрат на устройство оснований и фундаментов от общей стоимости зданий и сооружений, может дать значительную экономию материальных средств. Однако, добиваться снижения этих затрат необходимо без снижения надежности, т.е. следует избегать возведения недолговечных и некачественных фундаментов, которые могут послужить причиной частичного или полного разрушений зданий и сооружений. Необходимая надежность оснований и фундаментов, уменьшения стоимости строительных работ в условиях современного градостроительства зависит от правильной оценки физико-механических свойств грунтов, слагающих основания, учета его совместной работы с фундаментами и другими надземными строительными конструкциями.

В данном проекте рассматривается устройство ленточных фундаментов. Ленточные фундаменты обычно возводят при строительстве зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают подвал или теплое подполье.

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 319,500 на генплане.

Согласно материалов об инженерно-геологических изысканиях, выполненных на строительной площадке выявлены следующие грунты с характеристиками:

— известняк-ракушечник низкой прочности, от размягчаемого до не размягчаемого в воде с маломощными прослоями шламового известняка: Рн=1,61 г/см 3 ; Rсжн=2,9 Мпа (в естественном состоянии); Rсжн=2,2 Мпа (в замоченном состоянии). Rсжр=1,9Мпа (в замоченном состоянии).

— известняк-ракушечник очень низкой прочности, размягчаемый в воде с глубины 5,7-6,0 м пористый, с шламовым заполнителем: Рн=1,29 г/см 3 ; Rсжн=0,9 Мпа (в естественном состоянии); Rсжн=0,35 Мпа (в замоченном состоянии). Rсжр=0,26Мпа (в замоченном состоянии).

Грунты незасоленные по содержанию сульфатов (до 1520 мг/кг – сильноагрессивные по отношению к бетонам на портландцементе, по содержанию хлоридов (до 730 мг/кг) – среднеагрессивные к железобетонным конструкциям.

Грунтовые воды не обнаружены.

Разработку котлована производить непосредственно перед устройством фундаментов, не допуская замораживания, замачивания и выветривания грунтов основания.

Устройство фундаментов производить по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона кл. В10.

Боковые поверхности монолитных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом БН 70/30 по ГОСТ 6617-76 за два раза по холодной битумной грунтовке.

Обратную засыпку наружных и внутренних пазух котлована выполнять незасоленной гравийно-песчаной смесью равномерно со всех сторон фундаментов, с послойным уплотнением и доведением объемного веса грунта до гр=1,65 кг/см3 в соответствии с требованиями СНиП РК 5.03-37-2005.

Бетонные работы выполнять в соответствии с указаниями СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие конструкции» СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

Ленточные фундаменты бетонировать совместно со столбчатыми. Арматуру ФЛм3 (поз.20), заводить в плитную часть столбчатых фундаментов на 500 мм для обеспечения совместной работы конструкций.

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие аллювиальные и делювиальные отложения, перекрытые с поверхности почвами и насыпными грунтами.

На основании полевых и лабораторных исследований по типам, видам и разновидностям выделено 4 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Физико-механические характеристики грунтов представлены в таблице 2.1.

ИГЭ-1. Насыпные грунты не слежавшиеся, представлены почвами со строительным и бытовым мусором, насыпями щебенисто-насыпных дорог, навалами грунта (на площадке идут строительные работы, отрыта траншея). Мощность насыпных грунтов не велика, их физико-механические свойства не изучались.

ИГЭ-2. Песок пылеватый, суглингок.

ИГЭ-3. Песчано-гравийная смесь. Суглинок текучепластичный, водонасыщенный, легкий.

ИГЭ-4. Глина комковая, твердая.

Грунты, на изученной территории, набухающими свойствами не обладают.

Грунты ИГЭ-2, 3 обладают слабой степенью агрессивного воздействия для бетонов на портландцементе, шлакопортландцементе по ГОСТ 10178-76 и сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-76 по содержанию хлоридов в перерасчете на CI-. Подземные воды обладают слабой степенью агрессивного воздействия на арматуру ж/б конструкций при периодическом смачивании по содержанию хлоридов в перерасчете на CI-. Подземные воды обладают средней степенью агрессивного воздействия на металлические конструкции по суммарному содержанию сульфатов и хлоридов и водородному показателю рН.

Грунты в верхней части геологического разреза до глубины 8,0м к бетону марки W4 по содержанию СГ SO42 неагрессивны.

— Глубина УГВ: гидрогеологические условия участка характеризуются наличием надморенного водоносного горизонта. Водовмещающими грунтами надморенного водоносного горизонта являются флювиогляциальные пески, супеси, суглинки, глины. Водоупором служат моренные суглинки и глины.

За прогнозируемые отметки надморенного водоносного горизонта могут приняты отметки, замеренные при бурении с превышением на 1.0 м

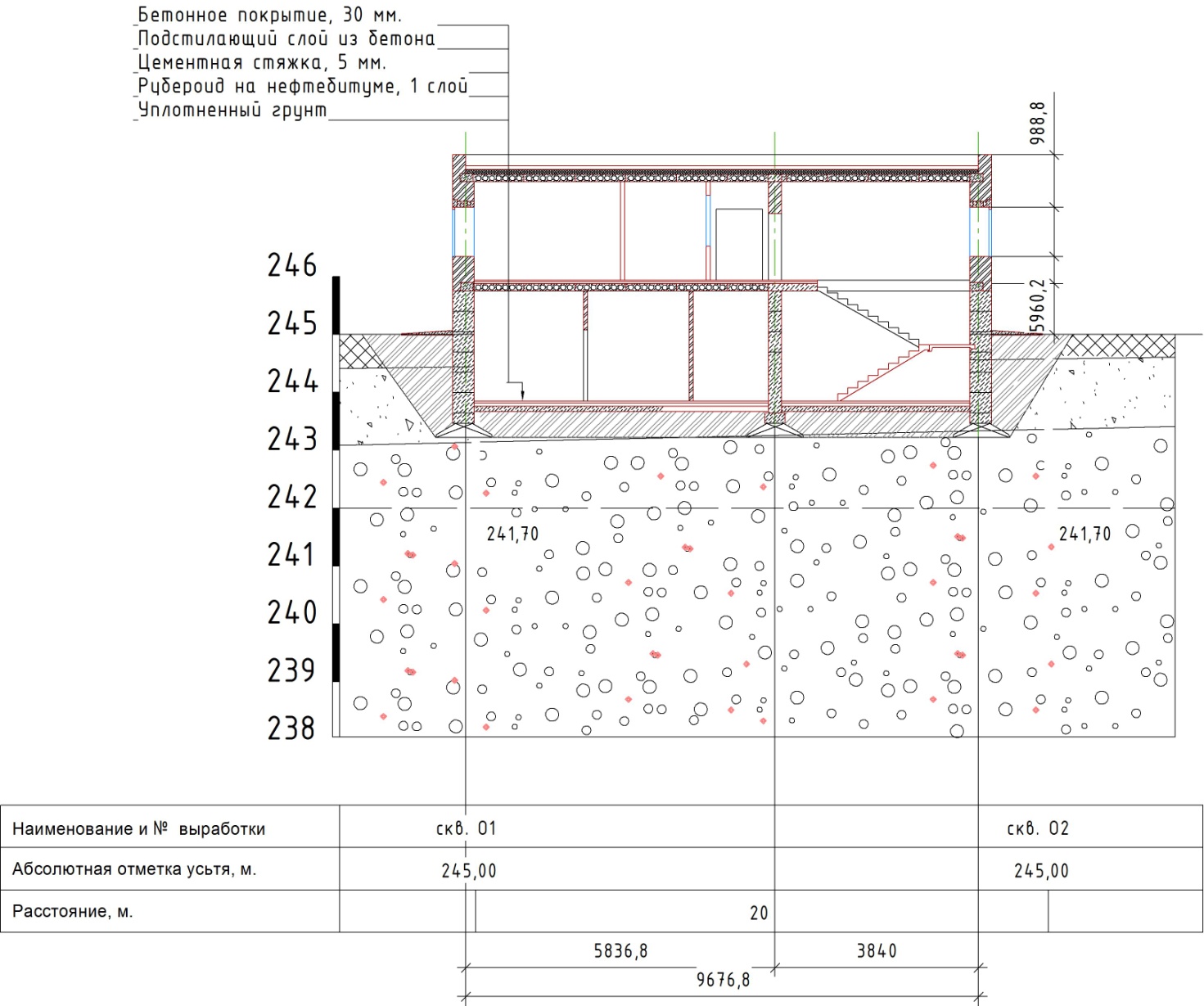

Рисунок 2.1 — Инженерно-геологический разрез

2.2 Оценка инженерно-геологических условий

Проектирование оснований и фундаментов начинается с изучения и общей оценки всей толщи и отдельных входящих в нее слоев. Оценка производиться по геологическим картам, разрезам, колонкам, которые приводятся в отчетах по инженерно- геологическим изысканиям.

По данным инженерно-геологического разреза, здание расположено на площадке которая имеет спокойный рельеф.

Грунты имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов. Верхний растительный слой покрывает площадку слоем мощностью до 0,5м.

Ниже в интервале от 0,5 до 2м залегает песок пылеватый.

С глубины 2м залегает галечниковый грунт с песчаным заполнителем.

Галечниковый грунт является несущим слоем.

Подземные воды встречены на глубине 3м.

Нормативная глубина сезонного промерзания для г. Астаны составляет 2,9 м.

Категория грунтов по сейсмическим воздействиям — II.

2.3 Обоснование возможных вариантов фундамента и их анализ, выбор наиболее рационального решения

При выборе типа фундаментов рассматривались следующие возможные варианты:

ленточный фундамент – из сборных железобетонных подушек и бетонных стеновых блоков;

свайный фундамент – из железобетонных свай с обвязкой их монолитным железобетонным ростверком;

монолитная плита – сплошной монолитный железобетонный фундамент, соответствующий размерам здания в плане.

Ленточный фундамент – наименее трудоемкий, при этом, наиболее простой и экономичный вид конструктива. Однако данный тип фундамента не приемлем для слабых грунтов.

Свайный фундамент – применяется при возведении зданий на слабых грунтах. Довольно трудоемкий и дорогой тип фундаментов.

Монолитная плита – трудоемкий, дорогой фундамент, требующий сложного расчета. Применяется на грунтах слабой и средней несущей способности, с целью равномерного распределения усилий.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям основанием под фундаменты служат плотные галечниковые грунты. Следовательно, выполнение свайного фундамента технически не возможно. Из двух оставшихся видов фундаментов вариант монолитной плиты является более трудоемким и требует необоснованного превышения затрат на строительство. Таким образом, окончательно к расчету принимаем вариант ленточного фундамента, как самый экономичный и наименее трудоемкий.

2.4 Расчет фундаментов под наружную стену

Проектирование фундаментов с учетом сейсмических воздействий должно выполнятся на основе расчете по несущей способности на особое сочетание нагрузок, определяемых в соответствие с требованиями СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия [14], а также СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах [2]. Предварительные размеры фундаментов допускаются определять расчетом основания по деформациям на основное сочетание нагрузок (без учета сейсмических воздействий), согласно требованиям раздела 2 [15].

Здание – с подвалом, поэтому глубина заложения фундамента принята из конструктивных соображений, отметка подошвы фундамента – 2,70.

2.4.1. Сбор нагрузок под наружную стену

Делаем сбор нагрузок на фундамент под наружную стену в табличной форме.

Таблица 2.1

Источник: topuch.ru