Режим подземных вод изменяется как в процессе строительства, так и в период эксплуатации зданий и сооружений. Изменения могут иметь временный или постоянный характер. Наиболее часто встречаются:

понижение уровня грунтовых вод (проходка котлованов, систематический дренаж, устройство дорожных выемок, дренирующих засыпок траншей и др.);

снижение напоров в межпластовых водоносных горизонтах (проходка котлованов и коллекторов глубокого заложения);

повышение уровня грунтовых вод (утечки из водонесущих сетей, «барражный» эффект фундаментов глубокого заложения, крупных подземных сооружений и т. п.);

изменение химического состава и температуры подземных вод (утечки из сетей, антиналедные мероприятия и др.).

Содержание

Введение …………………………………………………………..…………. 3-4

Исходные данные………………………………………….………….….5-6

Геологические условия………………………………………………. …..7

Гидрогеологические условия……………………………………..……..8-9

Гидрогеологические условия при строительном водопонижении…10-11

Уточнение гидрогеологических условий строительной площадки

Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод……………………………………..…………..12-13

Оценка воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей……14

Заключение…………………………………………………………………….…15

Список используемой литературы……………………………………………. 16

Работа состоит из 1 файл

Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета

Дисциплина: Инженерная геология

Курсовая работа по теме:

“Оценка гидрогеологических условий на площадке строительства и прогноз развития неблагоприятных процессов при водопонижении”

Студент гр. 3С-II

- Исходные данные………………………………………….………….…. 5-6

- Геологические условия………………………………………………. …. .7

- Гидрогеологические условия……………………………………..……..8-9

- Гидрогеологические условия при строительном водопонижении…10-11

- Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод……………………………………..…………..12-13

- Оценка воздействия напорных вод на дно котлованов и траншей……14

Список используемой литературы……………………………………………. 16

В процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений важное значение отводится роли подземных вод. Подземные воды вызывают ряд процессов в грунтовой толще, которые могут серьезно осложнить строительство и эксплуатацию сооружений. Подземные воды вступают во взаимодействие с породами, ухудшая их механические свойства. Они довольно часто являются агрессивной средой по отношению к бетону, алюминию, железу. На строительных площадках из-за подземных вод возникает опасность затопления котлованов (траншей), нарушение устойчивости их стенок, прорыв дна под воздействием напорных вод и др.

Для целей проектирования и строительства понятие « гидрогеологические условия» можно определить как совокупность следующих характеристик водоносных горизонтов (слоев): 1) их количество в изученном разрезе, 2) глубина залегания, 3) мощность и выдержанность, 4) тип по условиям залегания, 5) наличие избыточного напора, 6) химический состав, 7) гидравлическая связь с поверхностными водами и другие показатели режима.

Определение гидрогеологических условий места строительства.

Режим подземных вод изменяется как в процессе строительства, так и в период эксплуатации зданий и сооружений. Изменения могут иметь временный или постоянный характер. Наиболее часто встречаются:

- понижение уровня грунтовых вод (проходка котлованов, систематический дренаж, устройство дорожных выемок, дренирующих засыпок траншей и др.);

- снижение напоров в межпластовых водоносных горизонтах (проходка котлованов и коллекторов глубокого заложения);

- повышение уровня грунтовых вод (утечки из водонесущих сетей, «барражный» эффект фундаментов глубокого заложения, крупных подземных сооружений и т. п.);

- изменение химического состава и температуры подземных вод (утечки из сетей, антиналедные мероприятия и др.).

Понижение уровня грунтовых вод может влиять на состояние песчаных и супесчаных грунтов, вызывая как разуплотнение, так и уплотнение их.

Повышение уровня грунтовых вод вызывает увеличение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов, что приводит к уменьшению прочностных и деформативных показателей.

Практически все перечисленные изменения свойств грунтов, вызванные нарушением гидрогеологических условий, могут приводить к дополнительным осадкам грунтовой толщи и деформациям сооружений.

При выполнении работ по устройству оснований зданий и сооружений должны предъявляться повышенные требования к предварительному изучению в процессе строительства конкретных местных геологических и гидрогеологических условий.

Источник: www.freepapers.ru

I. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки застройки.

Индивидуальное задание по инженерно-геологическим изысканиям содержит информацию о результатах бурения разведочных выработок, лабораторных определений характеристик физико-механических свойств грунтов и полевых штамповых испытаний на площадке, отведенной для строительства.

Полученные в результате лабораторных анализов физические характеристики грунтов используются для определения их классификационных признаков в соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты, классификация» [4]. ГОСТ включает шесть таксономических единиц, выделяемых по группам признаков: класс, группа, подгруппа, тип, вид, разновидность. Все грунты, данные о которых приводятся в заданиях на курсовой проект, имеют одни и те же класс (природные дисперсные грунты), группу (связные или несвязные), подгруппу (осадочные), тип (минеральные). Они различаются только по виду – песчаные или глинистые и по разновидностям.

В и д определяется по величине числа пластичности Если Ip оказывается меньше 0,01 – грунт песчаный, если больше – глинистый. Когда в задании отсутствуют значения влажности на границе текучести и влажности на границе раскатывания wp, то Ip следует принимать равным нулю и считать грунт песчаным.

Разновидности для песчаных грунтов выделяются по гранулометрическому составу – гравелистый, крупный, средней крупности, мелкий, пылеватый (Приложение, табл.1); плотности сложения, определяемой через коэффициент пористости – плотный, средней плотности, рыхлый (Приложение, таблица 2); коэффициенту (или степени) водонасыщения – маловлажный, влажный, насыщенный водой (Приложение, таблица 3).

Разновидности для глинистых грунтов, определяющие их названия, выделяются по числу пластичности Ip, когда Ip ³ 0,01 (или ³ 1%) – супесь, суглинок, глина (Приложение, табл.5);показателю текучести : супесь – твердая, пластичная, текучая; суглинок и глина – твердые, полутвердые, тугопластичные, мягкопластичные, текучепластичные, текучие (Приложение, табл.6).

По классификационным признакам грунтов находят их расчетные сопротивления R0 (кПа) по СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83)* (Таблицы 13 и 14 Приложения), и нормативные значения модуля общей деформации Е (кПа) и прочностных характеристик — угла внутреннего трения и с – удельного сцепления (кПа) (таблицы 1, 2, 3 Приложения).

Определение R0 проводится для грунтов каждого слоя в порядке их залегания сверху вниз. Для этого используются данные о физических свойствах грунта соответствующего слоя. Они даются в задании на проектирование в таблице, в которой также указывается из какой выработки (скважины или шурфа) и с какой глубины от поверхности отобран образец грунта для лабораторного определения его физических характеристик. Это позволяет нанести точку (место отбора образца) на инженерно-геологический разрез и определить к какому слою относятся полученные данные.

Таблица 1.

Классификационные показатели грунтов, необходимые для определения R0 по таблицам СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*)

| № п.п. | Песчаные грунты | Глинистые грунты |

| 1. | Гранулометрический состав | Число пластичности  |

| 2. | Степень влажности  |

Показатель консистенции  |

| 3. | Коэффициент пористости  |

Коэффициент пористости  |

Пример 1. Определение классификационных признаков грунтов площадки строительства и их расчетных сопротивлений

Рассмотрим на конкретном примере, как производится определение вида и разновидности грунта и как, используя их, находят расчетное сопротивление R0.

Необходимые исходные данные помещены в таблицу 2.

| NN п.п или NN сло- ев | N сква- жины (шур- фа) | Глу- бина от повер- хно- сти, м | Гранулометрический состав, % (размер частиц в мм) | Влажность на границе | Плот- ность час- тиц ρs т/м 3 | Плот- ность гру- нта ρ т/м 3 | Природ- ная влаж- ность W | |||||||

| >2,0 | 2,0- 0,5 | 0,5- 0,25 | 0,25- 0,10 | 0,10- 0,05 | 0,05- 0,01 | 0,01- 0,005 | теку- чести WL | рас- кат Wp | ||||||

| I | 1,0 | 1,7 | ||||||||||||

| II | 3,5 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 2,0 | 10,0 | 25,0 | 19,0 | 42,9 | 53,0 | 30,5 | 2,73 | 1,92 | 33,7 |

| III | Скв.2 | — | 22,0 | 40,0 | 33,7 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | — | — | — | 2,70 | 2,06 | 22,2 |

Физические свойства грунтов

На основе анализа исходных данных получаем:

1 й слой(проба отобрана из скв. №1 с глубины 1,0 м) по этому слою дана только плотность грунта – это либо насыпной грунт, либо растительный слой, его R0 не нормируется.

2 й слой (проба отобрана из скв. №1 с глубины 3,5 м)

Вид – глинистый грунт, так как даны границы пластичности WL и Wp и число пластичности:

| Ip=WL-Wp=53,0-30,5>1 |

Разновидность по числу пластичности:

| Ip=WL-Wp=53,0-30,5=17,5% (0,175) – глина (Приложение, табл. 5); |

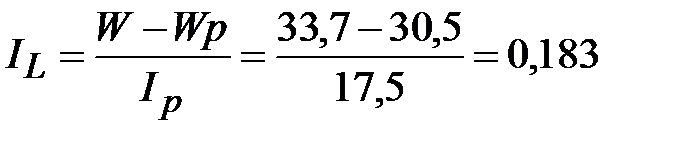

Разновидность по показателю текучести:

‑ полутвердая (Приложение, табл. 6). ‑ полутвердая (Приложение, табл. 6). |

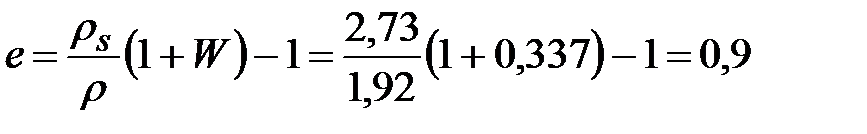

Для определения R0 необходимо знать еще и коэффициент пористости e:

0 0 |

Расчетное сопротивление R0 находим для значения e = 0,90 путем интерполяции сначала по коэффициенту пористости e при IL = 0 и при IL = 1,

а затем интерполяция производится по индексу консистенции IL для значения

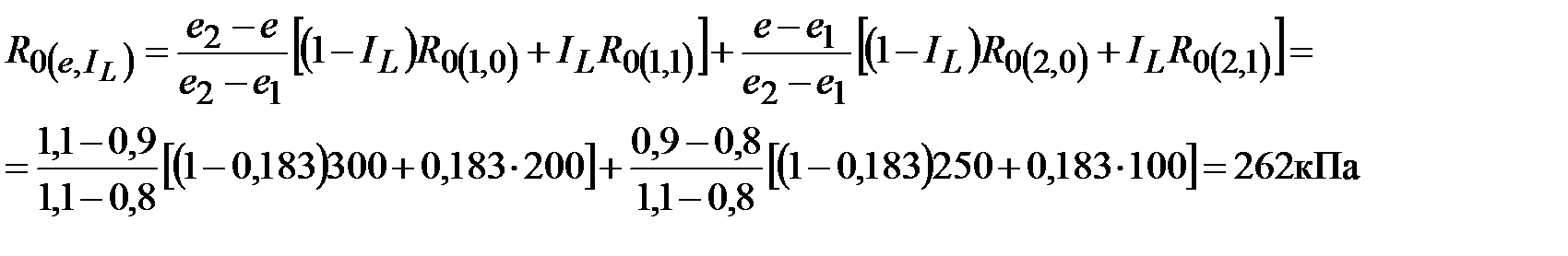

IL = 0,183 при e=0,90. Исходные данные для интерполяции необходимо выписать из таблицы значений расчетных сопротивлений R0 (Приложение, табл. 7) для глин и поместить в таблицу (рис. 1.1).

| IL е | IL=0 | IL=0,183 | IL=1 |

| e1=0,8 | R0 (1,0) =300 | R0 (1,1) =200 | |

| e =0,9 | 283,3 | 166,7 | |

| e2=1,1 | R0(2,0) =250 | R0(2,1) =100 |

Рис. 1.1. Исходные данные для интерполяции R0

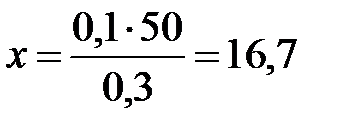

Интерполяция по e при IL = 0

изменение Δ e =1,1-0,8 = 0,3 соответствует изменению ΔR0 = 300-250=50;

изменение Δ e =0,9-0,8 = 0,1 соответствует изменению ΔR0 =х:

|

|

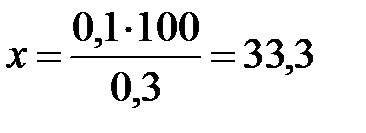

Интерполяция по е при IL=1

Δ е =0,3 — ΔR0 = 100

Δ е =0,1 — Δ R0 =х

|

|

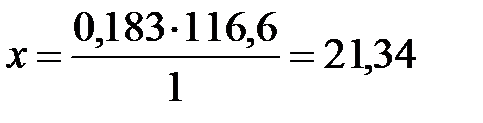

Интерполяция по IL при е = 0,9

| Δ IL =1-0 = 1 — ΔR0 = 283,3-166,7=116,6 |

| Δ IL =0,183 — Δ R0 =х |

|

|

Для получения того же результата можно воспользоваться интерполяционной формулой:

|

Итак, расчетное сопротивление глины полутвердой с коэффициентом пористости е=0,9 и IL =0,183 равно R0=262кПа.

Примечание: Интерполяцию для определения R0 можно выполнять и графическим методом (Приложение, примеры 5,6).

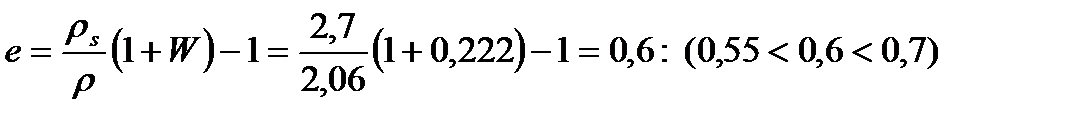

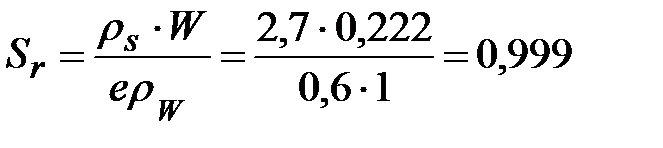

3 й слой (проба отобрана из скв. №2 с глубины 10 м)

Вид – песчаный грунт, не пластичный, так как характеристики пластичности WL и Wp.отсутствуют.

Разновидность по гранулометрическому составу:

– песок средней крупности, так как частиц крупнее 0,25>50%: 22,0+40,0=62% (Приложение, табл. 1);

Разновидность по плотности сложения, определяемой через коэффициент пористости:

— песок средней плотности (Приложение, табл. 2); — песок средней плотности (Приложение, табл. 2); |

Разновидность по степени водонасыщения:

0,8 < 0,999 < 1,0 – насыщенный водой (Приложение, таблица 3). 0,8 < 0,999 < 1,0 – насыщенный водой (Приложение, таблица 3). |

Расчетное сопротивление песка средней крупности и средней плотности, независимо от степени водонасыщения R0 = 400 кПа (Приложение, таблица 4).

Результаты обработки всей инженерно-геологической информации и ее анализ позволяют дать общую предварительную оценку основаниям.

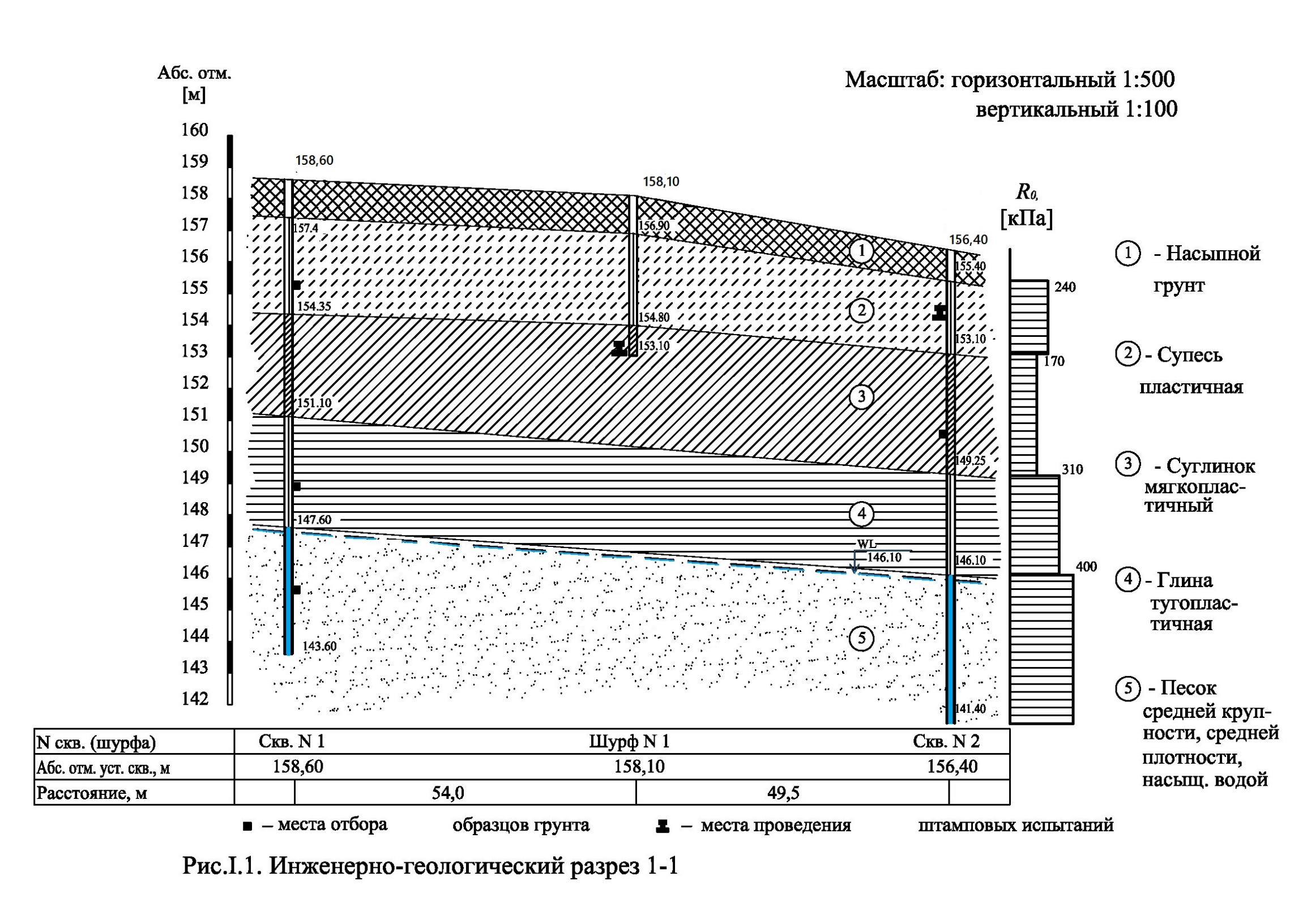

2. Построение инженерно-геологического разреза и эпюры R0.

В индивидуальном задании есть либо 3 скважины, либо 2 скважины, а между ними — шурф, в трех таблицах для каждой скважины (или шурфа) даны:

абсолютная отметка устья скважины;

абсолютные отметки подошвы слоев;

глубина подошвы слоя;

уровень грунтовых вод.

По данным о границах между грунтовыми слоями и о положении уровня подземных вод строится инженерно-геологический разрез по скважинам (или шурфам), расположенным на продольной оси здания. (Пример оформления инженерно-геологического разреза дан на рис. 2.1).

Причем, абсолютная отметка подошвы последнего слоя соответствует отметке забоя скважины (шурфа), однако забой шурфа может не доходить до подошвы слоя, а обрываться внутри него. В таком случае, чтобы начертить границу слоя необходимо соединить линией отметки подошвы данного слоя по скважинам № 1 и № 2).

На разрезе нанести точку (место отбора образца) каждый слой грунта заштриховать в соответствии с условными обозначениями, принятыми в документации по инженерно-геологическим изысканиям (Приложение, таблицы 10 — 12).

Инженерно-геологический разрез расположить на листе формата А3 таким образом, чтобы справа от него осталось место для построения эпюры условного расчетного сопротивления R0 и эпюры природного давления σzg.

Эпюру R0 построитьдля каждого грунтового слоя с указанием видов и разновидностей этих слоев.

При определении ординат эпюры природного давления σzg использовать мощности грунтовых слоев для правой скважины. (рис. 2.1).

Рис. 2.1.Инженерно-геологический разрез с эпюрой R0 и эпюрой природного давления.

Источник: lektsia.com

Гидрогеологические условия

Данное описание составлено на основе анализа колонок буровых скважин (табл. 1), геолого-литологического разреза (рис. 2) и карты гидроизогипс (рис. 6).

На участке выявлено 2 водоносных слоя:

· Безнапорный водоносный горизонт. По условия залегания — верховодка. Глубина залегания — 0,1…1 м от поверхности земли. Водовмещающие слои — ИГЭ №1 и №2.

· Напорный водоносный горизонт. Обнаружен около скважины 60. По условия залегания — межпластовый. Глубина залегания — 5,3 м от поверхности земли. Водовмещающие слои — ИГЭ №2 и №3.

Водоупорные слои — ИГЭ №4 и №5. Напор равен 4,7 м, мощность — 3,3 м.

Построение карты гидроизогипс.

Для горизонта грунтовых вод построим карту гидроизогипс и нанесем на нее контуры котлована и траншеи.

Рис. 6. Карта гидроизогипс.

Характер потока — плоский (вода движется примерно в одном направлении).

где i — перепад отметок в соседних точках;

l — расстояние между этими точками.

Между скважинами 59 и 62: imax=ДH/l=3/166=0,018

Между скважинами 61 и 62: imin=ДH/l=0,8/70=0,011

Скорость грунтового потока:

где n — пористость водовмещающих пород в д.ед.

Участком возможного подтопления может быть как участок расположения котлована, так и участок, где расположена траншея, поскольку вероятность проникновения в эту область воды первого водоносного слоя велика.

Связь грунтового потока с поверхностными водами реки, озера, пруда не выявлена.

Изучение химического анализа воды. Оценка качества воды по отношению к бетону.

Составление химической формулы воды и установление наименования.

Подземные воды — это сложные многокомпонентные растворы. В них находятся растворенные вещества в виде ионов, коллоидные частицы, газы, микроорганизмы. Свойства подземных вод, учитываемые в строительстве, зависят, главным образом, от количества и соотношения основных ионов, величины водородного показателя, содержания газов.

Источник: studbooks.net

Оценка гидрогеологических условий на площадке строительства и прогноз развития неблагоприятных процессов при водопонижении

Оценка гидрогеологических условий является важнейшей составной частью инженерно-геологических изысканий, на основе которых ведется проектирование конструкция оснований, фундаментов и глубина их заложения. В комплекс инженерно-геологических изысканий входит множество этапов разведки, с их помощью определяются физико-механические характеристики, несущие способности грунтов под нагрузкой, а так же расположение уровня грунтовых вод. Все эти и другие характеристики являются неотъемлемым этапом в проектировании безопасного и устойчивого объекта.

Содержание

Страница

Введение 3

1. Исходные данные 3

1.1. Карта фактического материала 4

1.2. Описание колонок буровых скважин 5

1.3. Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя 5

1.4. Сведения о физико-механических свойствах грунтов 6

1.5. Данные химического анализа грунтовых вод 6

1.6. Сведения о параметрах объектов и их размещение в пределах площадки

6

2. Геологические условия 6

2.1. Характеристика рельефа площадки 6

2.2. Построение инженерно-геологического разреза по данным разведочных скважин 6

2.3. Грунт первого слоя, не имеющий наименование 7

2.3.1. Определение грунта первого слоя

и его характеристики

7

2.3.2. Суммарная кривая гранулометрического состава 7

2.4. Выделение инженерно-геологических элементов 9

2.5. Залегание коренных пород 9

2.6. Определение категории сложности инженерно-геологических условий по геологическим факторам

10

3. Гидрогеологические условия 10

3.1. Описание гидрогеологических условий 10

3.2. Построение карты гидроизогипс и ее практическое применение 11

3.3. Химический состав подземных вод и оценка агрессивности воды по отношению к бетону

12

3.4. Определение категории сложности участка по гидрогеологическим факторам

13

4. Гидрогеологические расчеты при строительном водопонижении

13

5. Прогноз процессов в грунтовой толще, связанных с понижением уровня грунтовых вод

15

5.1. Механическая суффозия в откосах выемок 15

5.2. Фильтрационный выпор в дне выемки 16

5.3. Прогноз оседания поверхности земли при снижении уровня грунтовых вод

16

6. Прогноз воздействия напорных вод на дно совершенных котлованов (траншей)

18

Заключение 19

Список использованной литературы

Работа содержит 1 файл

Министерство образования и науки Российской Федерации

на тему:«Оценка гидрогеологических условий на

площадке строительства и прогноз развития

неблагоприятных процессов при водопонижении»

Выполнил ст. гр. 1ПГСУ-2

Принял преп. Усманов Р.А.

| Страница | ||||

| Введение | 3 | |||

| 1. | Исходные данные | 3 | ||

| 1.1. | Карта фактического материала | 4 | ||

| 1.2. | Описание колонок буровых скважин | 5 | ||

| 1.3. | Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя | 5 | ||

| 1.4. | Сведения о физико-механических свойствах грунтов | 6 | ||

| 1.5. | Данные химического анализа грунтовых вод | 6 | ||

| 1.6. | Сведения о параметрах объектов и их размещение в пределах площадки | 6 | ||

| 2. | Геологические условия | 6 | ||

| 2.1. | Характеристика рельефа площадки | 6 | ||

| 2.2. | Построение инженерно-геологического разреза по данным разведочных скважин | 6 | ||

| 2.3. | Грунт первого слоя, не имеющий наименование | 7 | ||

| 2.3.1. Определение грунта первого слоя | ||||

и его характеристики

Геология для проектирования является важным прогнозирующим инструментом. Геологические работы играют основополагающую роль в воплощении принятого решения.

Инженерная геология включает в себя изучение природной геологической обстановки местности до начала строительства, а также прогноз тех изменений, которые произойдут в геологической среде в процессе строительства и эксплуатации сооружений.

Оценка гидрогеологических условий является важнейшей составной частью инженерно-геологических изысканий, на основе которых ведется проектирование конструкция оснований, фундаментов и глубина их заложения. В комплекс инженерно-геологических изысканий входит множество этапов разведки, с их помощью определяются физико-механические характеристики, несущие способности грунтов под нагрузкой, а так же расположение уровня грунтовых вод. Все эти и другие характеристики являются неотъемлемым этапом в проектировании безопасного и устойчивого объекта.

Чтобы построить сооружение необходимо знать геологическое строение участка, произвести оценку гидрогеологических условий строительной площадки: определить наличие подземных вод, их количество, в исследуемом разрезе и глубину их залегания, мощность и выдержанность, произвести расчет притока грунтовых вод в котлован, выявление гидрогеологического режима, тип по условиям залегания, наличие избыточного напора, химического состава подземных вод и фильтрационных характеристик грунтов.

Режим подземных вод изменяется как в процессе строительства, так и в период эксплуатации зданий и сооружений. Изменения могут иметь временный или постоянный характер. Наиболее часто встречаются:

- понижение уровня грунтовых вод (проходка котлованов, систематический дренаж, устройство дорожных выемок, дренирующих засыпок траншей и др.);

- снижение напоров в межпластовых водоносных горизонтах (проходка котлованов и коллекторов глубокого заложения);

- повышение уровня грунтовых вод (утечки из водонесущих сетей, «барражный» эффект фундаментов глубокого заложения, крупных подземных сооружений и т. п.);

- изменение химического состава и температуры подземных вод (утечки из сетей, антиналедные мероприятия и др.).

Понижение уровня грунтовых вод может влиять на состояние песчаных и супесчаных грунтов, вызывая как разуплотнение, так и уплотнение их.

- Повышение уровня грунтовых вод вызывает увеличение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов, что приводит к уменьшению прочностных и деформативных показателей.

- Практически все перечисленные изменения свойств грунтов, вызванные нарушением гидрогеологических условий, могут приводить к дополнительным осадкам грунтовой толщи и деформациям сооружений.

Инженерно-геологические изыскания, в том числе тщательно проведенная оценка гидрогеологических условий на площадке строительства является не только залогом надежности конструкции с самым оптимальным подходом, но и приносит немалую экономическую выгоду при проектировании о возведении объектов.

Источник: www.stud24.ru