В 2001 году Библиотека Конгресса открыла выставку «Империя, которой была Россия». 122 фотографии стали настоящей сенсацией во всём мире: дети в цветастых сарафанах, золотые купола церквей, невероятная синь Самарканда. Зрители охотнее верили в подлог, чем в то, что эти снимки сделаны за век до этого. Все изображения Российской империи, известные на тот момент, были чёрно-белыми.

А тут — такое сокровище. Автор фотографий — пионер цветной фотографии в России, русский фотограф, химик, изобретатель, член Императорского Русского географического общества Сергей Прокудин-Горский. Большая часть этих фотографий сделана во время экспедиций по стране по заказу императора Николая II.

Успеть везде

Когда смотришь снимки Сергея Прокудина-Горского, то помимо невероятной современности работ подмечаешь ещё невероятно широкий географический охват. Сто пятнадцать лет назад существовал только наземный транспорт, а он и в Самарканде, и в Уфе, и в Торжке, и на Чусовой, и в Дагестане. Но как ему это удавалось?

Как США потеряли 50% своих железных дорог?

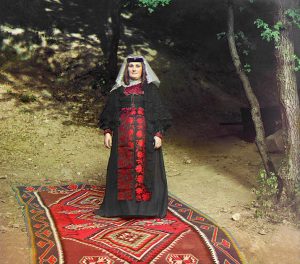

Грузинская женщина. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Ответ находим в дневнике Прокудина-Горского. Вот его запись после визита в Царское Село, где он делал доклад о цветной фотографии перед Николаем II и членами его семьи. Во время перерыва царь подошёл к фотографу: «Я изложил ему свои взгляды на различные применения, которые моя работа могла иметь, и прибавил: «Вашему Величеству было бы, быть может, также интересно видеть время от времени истинную Россию и её древние памятники, а равно и красоты разнообразной природы нашей великой Родины». Государь отнёсся с большим одобрением к моим словам и сказал: «Поговорите с С.В. Рухловым, сообщите ему, что именно вам для этого нужно, и пусть он сделает об этом доклад».

Сергей Рухлов — тогдашний министр путей сообщения Российской империи. После поручения императора он обсудил с фотографом его экспедиции и выделил различные транспортные средства для того, чтобы Прокудин-Горский мог быстро перемещаться по стране и всегда иметь под рукой удобную фотолабораторию.

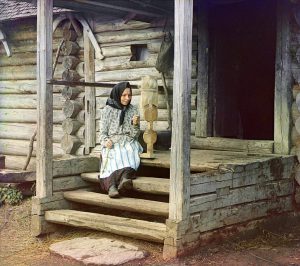

Молодые русские крестьянки недалеко от реки Шексна. 1909. Фото: Сергей Прокудин-Горский

По высочайшему повелению Прокудину-Горскому предоставили для работ на суше специально оборудованный пульмановский вагон, для работы на водных путях — пароход с командой и маленький пароход, способный идти по мелководью, а для реки Чусовой — моторную лодку. Для съёмок Урала и Уральского горного хребта в Екатеринбург прислали автомобиль Форда, пригодный для трудных дорог. Выданные царской канцелярией документы обеспечивали доступ во все места Российской империи, а местные администрации обязали содействовать.

Летопись Российских Железных Дорог — полная версия

По планам за 10 лет Прокудин-Горский хотел сделать 10 тысяч снимков, которые должны были использовать для народного просвещения: показывать на цветных слайдах-диапозитивах подрастающему поколению всё богатство и красоту бескрайней страны.

Вход во двор церкви Святого Георгия. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Техника Прокудина-Горского

В 1902 году Прокудин-Горский в течение полутора месяцев обучался в фотомеханической школе доктора Адольфа Мите. Он создал модель камеры для цветной съёмки и проектор для демонстрации цветных снимков на экране.

В конце того же года Прокудин-Горский объявил о создании цветных диапозитивов по методу трёхцветной фотографии Мите, а в 1905 году запатентовал сенсибилизатор — вещество, которое делало бромосеребряную пластину одинаково чувствительной ко всему цветовому спектру. Он значительно превосходил по качеству аналогичные разработки иностранных химиков. В 1905 году Прокудин-Горский поразил присутствовавших на заседании Общества фотолюбителей 70 цветными снимками. Это были виды Дагестана и Кавказа, осенняя Финляндия, зимние пейзажи, жанровые картины, эффекты заходящего солнца. Снимки поражали верностью передачи ярких красок природы и вызвали долго несмолкающие аплодисменты.

Автопортрет. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Дороги, которые мы выбираем

За дело Прокудин-Горский взялся ответственно и фанатично, словно чувствовал, что вскоре случится революция и ему придётся уехать из страны. Первая экспедиция состоялась через несколько дней после встречи с царём — летом 1909 года. Он выбрал водную артерию — Мариинский водный путь от Петербурга почти до самой Волги. Съёмку приурочили к 200-летнему юбилею этой водной магистрали.

Следуя на пароходе «Шексна», Прокудин-Горский снял живописные пейзажи Русского Севера, монастыри, крестьян, всевозможную инфраструктуру. Он проплыл от Санкт-Петербурга через ладожские каналы: Свирь — Онежский канал — Вытегру — Мариинский канал — Ковжу — Белозерский канал до Шексны. Несколько раз фотограф отступал от заранее продуманного маршрута, чтобы посетить Старую Ладогу, Александро-Свирский и Кирилло-Белозерский монастыри.

На реке Суне. Фото: Сергей Прокудин-Горский

К осени для Прокудина-Горского подготовили специальный пульмановский вагон, изготовленный по указаниям фотографа, и он поехал на Урал. В багаж входило огромное количество тяжёлых и очень дорогих предметов: массивные фотокамеры, ёмкости с химикатами, ящики со стёклами для пластин.

Фотограф несколько дней разворачивал в вагоне лабораторию, позволявшую немедленно обрабатывать материалы. В своей автобиографической записке 1932 года он с нежностью вспоминал свой вагон: «Там была устроена прекрасная лаборатория, превращавшаяся по желанию из светлой в тёмную, для исполнения работ в пути и на стоянках, а также помещение для жизни моей и моих сотрудников, — вспоминал Прокудин-Горский. — Вагон этот предоставлен был в полное моё распоряжение, прицеплялся к указанному мною поезду, отцеплялся на той станции, где я предполагал работать, и ставился на это время на запасной путь. Мы продолжали жить в своём вагоне, совершали поездки для съёмки, а затем снова передвигались в следующий намеченный пункт. При вагоне был проводник, вагон снабжался, где было нужно, льдом и т.д.».

Этот спецвагон несколько раз попадал в кадр. Самым крупным планом он представлен на снимке станции Бородино в сентябре 1911 года. Оставив его на станции, Прокудин-Горский отправился снимать окрестные достопримечательности.

Женщина прядёт пряжу в деревне Изведово. Фото: Сергей Прокудин-Горский

На Урале фотограф посетил Пермь, Екатеринбург, Чёртово Городище, Каменск-Уральский, Верхотурье, сделал там фотографии, а на обратном пути в Екатеринбург сфотографировал Кушвинский завод, Нижний Тагил, Березовский завод.

После этого фотограф отправился на Южный Урал. Осень там ещё не чувствовалась. В объектив попали Верхний Уфалей, Касли, Кыштым, Челябинск, Ильменское озеро, Златоуст. В Златоусте погода внезапно испортилась, пришлось возвращаться домой. По пути Прокудин-Горский снял станцию Вязовую.

Примечательно, что на станции лежал снег, а снимки датированы 12 (25) сентября 1909 года.

В 1910 году Прокудин-Горский совершил два путешествия по Волге от Селигера до Нижнего Новгорода, снимал там ярмарку. А летом снова снимал южную часть Урала. В этой поездке он отчасти доснял то, что не успел в предыдущую поездку. Поездка началась в Уфе. Затем Прокудин-Горский поехал по железной дороге на восток, по пути сделал фотографии на станции Шакша.

Далее — реки Сим и Юрюзань; Катав-Ивановский завод, Саткинский завод, Бакальские рудники, гора и озеро Зюраткуль, а затем опять окрестности Златоуста — станция Уржумка и Александровская сопка. По пути фотограф посетил башкирскую деревню Эхья.

Нило-Столобенская пустынь на озере Селигер. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Всю эту экспедицию Прокудин-Горский перемещался по железной дороге, поэтому большая часть снимков сделана возле станций. Многие из достопримечательностей из окна вагона можно увидеть и сейчас. У поклонников творчества Прокудина-Горского существует даже такой квест — найти и заснять как можно больше достопримечательностей с его снимков.

Примечательно, что фотограф пытается передать и национальный колорит. Так, стрелочник-башкир запечатлён возле рельсов в халате.

Весной 1912 года Прокудин-Горский опять надолго переселился в вагон-лабораторию. Новое путешествие — от Малоярославца до Вильны, во Владимир и Суздаль, в Рязань, дважды в разное время года на Кавказ, снова на Урал и в Западную Сибирь — длилось семь месяцев.

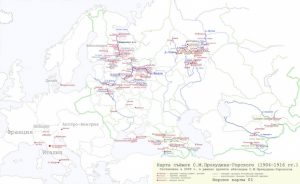

Карта съёмок С. М. Прокудина-Горского (1904—1916) в Европе, Сибири и Средней Азии. Фото: wikipedia.org

В конце марта он писал из Батума: «Таким образом, горные красоты близ Черноморья есть и докончу их осенью. Теперь снимаю Зелёный Мыс, Чакву, Цихин-дири. Думаю, что погода смилостивится, а затем двинусь пароходом дальше. Вагон будет стоять здесь, и всё, что желаете мне сообщить, прошу направлять: «Батум, до востребования».

Затем следовала экспедиция по Камско-Тобольскому водному пути, который только проектировали. По просьбе министра Рухлова Прокудин-Горский снимает транспортную инфраструктуру: железнодорожные мосты и переезды, станции и рабочих.

В 1911–1912 годах Прокудин-Горский снимал места, связанные с победой над Наполеоном, и строительство Кузьминской и Белоомутовской плотин на Оке.

Каждые два-три месяца царская семья с восхищением смотрела новые работы. А потом — потом у Прокудина-Горского закончились деньги. Николай II обеспечил транспортом, но ни одной копейки не выделил на экспедиционные расходы. Фотограф чувствовал миссийность своей работы, он не стал заикаться про деньги и тратил на всё свои, надеясь впоследствии продать царю бесценную коллекцию.

Каждый снимок обходился ему в 10 рублей. Много это или мало? На 1 рубль до революции можно было купить 10 килограммов хлеба, а на 20 рублей — корову.

Храм св. Николая в Можайске. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Дороги, которые выбирают нас

Во время вынужденного перерыва в 1913 году Прокудин-Горский снимал на цветную плёнку празднования 300-летия дома Романовых. И не только фотографии — видео. После 1917 года всё исчезло без следа.

В 1914 году началась Первая мировая война. Пульмановский вагон фотограф отдал для нужд армии.

Стандартный пульмановский вагон. Фото: wikipedia.org

В 1916 году Сергей Михайлович отправился на служебном поезде по только что построенному южному участку Мурманской железной дороги. В кадр попадают железнодорожный мост через реку Лососинку, железнодорожники на дрезине у Петрозаводска, общий вид города с Олонецкой железной дороги. Оттуда он направился в Соловки и сделал фотографии знаменитого монастыря. Вряд ли Прокудин-Горский тогда догадывался, что это его последняя экспедиция по России.

Непонятной оставалась судьба коллекции. Фотограф не мог найти общий язык с чиновниками. Обращаться к самому царю с просьбой купить снимки фотограф не стал, опасаясь потерять его расположение.

Паровоз. Вдалеке тот самый вагон-лаборатория. Фото: Сергей Прокудин-Горский

До 1917 года в России было напечатано более сотни цветных фотографий Прокудина-Горского, из которых 94 — в виде фотооткрыток и значительное число — в книгах и брошюрах. На фоне остальных работ выделяется учебник «Родиноведенье», проиллюстрированный снимками мастера, который вышел аккурат в 1916 году.

После революции Прокудин-Горский навсегда уехал из России, а вместе с ним — и бесценные снимки. Лишь иногда в Париже он демонстрировал их эмигрантам. Мастер осел там и вместе с сыновьями открыл фотомастерскую. Прокудин-Горский умер в оккупированной немецкими войсками французской столице в 1944 году.

После смерти фотографа, не столько ради денег, сколько ради сохранения коллекции, его дети продали снимки в Библиотеку Конгресса США. Современное наследие Прокудина-Горского — 1900 стеклянных пластин-негативов.

Обложка: На дрезине под Петрозаводском. Фото: Сергей Прокудин-Горский

Источник: nstarikov.ru

Библиотека

Рассмотрены решения контактных задач для узлов экипажной части подвижного состава железных дорог с учетом и без учета трения, шероховатости поверхностей, а также с большими перемещениями численными методами, имеющие большое практическое значение. Дано описание метода поузловых итераций, с применением которого решены прикладные задачи для колесных пар, буксовых узлов, а также для колеса и рельса. Приведены модели, используемые для прогнозирования износа колеса и рельса, и данные по эффективности смазывания рельсов различными материалами. Для специалистов, занимающихся вопросами контакта упругих тел в условиях их качения, может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам.

Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. ППБО-109-92 (с изменениями на 6 декабря 2001 года)

Авторы:

Издательство: ЭНАС, 2017 год

Утверждены Министерством путей сообщения Российской Федерации приказом от 11 ноября 1992 года № ЦУО/112 (с изменениями на 6 декабря 2001 года)

Английский язык для железнодорожного транспорта

Авторы: Сачкова Е. В., Буковский С. Л.

Издательство: ФЛИНТА, 2019 год

Данный учебник разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В учебнике определяются требования к формированию коммуникативных умений на иностранном языке в РУТ МИИТе в рамках уровня бакалавриата и специалитета с учетом требований, предъявляемых к формированию коммуникативной компетенции в странах Европы и мира; используются следующие образовательные технологии: ролевые игры, учебные дискуссии, работа в мини-группах, устные сообщения и презентации, проектные задания и языковой портфель.Для бакалавров, обучающихся по направлениям: 23.05.03 «Подвижной состав железных дорог»; 23.05.05 «Системы обеспечения движения поездов»; 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Архитектура железнодорожных вокзалов

Авторы: Явейн И. Г.

Издательство: Издательство Всесоюзной Академии Архитектуры, 1938 год

Всероссийский рынок в конце XIX – начале XX века и железнодорожная статистика

Авторы: Давыдов М. А.

Издательство: Алетейя, 2019 год

В монографии на основании широкого круга источников, прежде всего транспортной статистики, рассматривается ряд важных проблем социально-экономической истории Российской империи конца XIX – начала XX века – функционирование хлебного рынка России, государственная продовольственная помощь населению, пострадавшему от неурожая, динамика развития рафинадного рынка, роль Средней Азии как компонента всероссийского рынка и др.В работе, в частности, сделан вывод о несостоятельности теории «голодного экспорта» хлеба из России и тезиса о фатальном влиянии климата на русское сельское хозяйство.Анализ динамики столыпинского землеустройства, перевозок и потребления усовершенствованной сельхозтехники в Российской империи в 1900—1913 гг., а также развития агрономической помощи доказывает успешное течение Столыпинской аграрной реформы.В Послесловии автор обосновывает новый взгляд, согласно которому в 1861—1905 гг. правительство фактически пыталось реализовать антикапиталистическую утопию, что поставило страну на грань катастрофы. После этого алгоритм развития страны изменился – в России началось построение правового государства.

Особенности развития железнодорожных транспортных коридоров РФ в условиях сопряжения с инициативой КНР – «Один пояс – один путь»

Авторы: Колесников А. Е.

Издательство: б.и., 2020 год

Современная глобальная экономическая действительность вступила в эпоху неопределенности и турбулентности. Мировые экономические взаимосвязи, развиваемые в контексте процессов глобализации, как в рамках отдельных национальных экономик, так и в мировой экономике в целом претерпевают существенные трансформации и подвергаются функциональным изменениям. Вместе с тем, развитые международные экономические взаимосвязи, а также глубина построения интернациональных мирохозяйственных связей, так или иначе, способствуют формированию и развитию механизмов преодоления этих явлений. Одним из таких инструментов можно обозначить построение международных интеграционных проектов, которые способствуют обмену опытом и знаниями, технологиями и инструментами развития, привлечению инвестиционного потенциала, а также формированию позитивных трендов преодоления кризисных явлений.

Введение в теорию управления процессами на железнодорожном транспорте

Авторы: Басыров И. М., Еловиков А. В., Биленко Г. М., Гершвальд А. С.

Издательство: Директ-Медиа, 2018 год

Монография состоит из трех частей. В первой части изложены известные основы проектирования компьютерных задач, предназначенных для оптимизации дискретных процессов. Рассмотрены некоторые методы их решения.Во второй части рассмотрены четыре типа объектов управления.

Предложены формализованные описания основополагающих характеристик этих объектов, которые могут быть использованы при формулировании постановок задач.Третья часть посвящена одному из четырех типов объектов – перевозочному процессу. Для этого объекта предложены формализованные постановки 19 системообразующих задач оптимального управления подпроцессами – грузовой, пассажирской, поездной и маневровой работы.Монография предназначена для использования в работе аспирантов, соискателей учёной степени, проектировщиков и научных работников. Также может быть использована в учебном процессе.

Гражданские ограничения железнодорожных предприятий

Авторы: Борзенко А.

Издательство: Демидовский юридический лицей, 1883 год

Железнодорожное право

Авторы:

Издательство: Электро-печатня А. Тер-Абрамиан, 1905 год

Механизация путевых работ

Авторы: Егоров А. С.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2006 год

Учебное иллюстрированное пособие содержит сведения о различных путевых и строительных машинах, используемых на железнодорожном транспорте. Описаны их конструкции, технические характеристики, области применения. Предназначено для студентов техникумов, колледжей и учащихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта, осуществляющих профессиональную подготовку, может быть полезно для инженерно-технических работников, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием железнодорожного пути.

Приборы автоматики и рельсовые цепи

Авторы: Швалов Д. В.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008 год

Приведены краткие сведения об организации технического обслуживания и ремонта устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Дана классификация систем железнодорожной автоматики и телемеханики и основных элементов автоматики и телемеханики в устройствах СЦБ; показана роль систем железнодорожной автоматики и телемеханики в обеспечении перевозочного процесса железных дорог и безопасности движения поездов. Рассмотрены общие сведения, классификация и принципы действия датчиков и электромагнитных реле, принципы организации электропитания устройств СЦБ. Описаны назначение, устройство, классификация и режимы работы рельсовых цепей; рассмотрены особенности применения рельсовых цепей при различных видах тяги поездов на перегонах и станциях; основные элементы рельсовых цепей постоянного и переменного тока, в т.ч. рельсовых цепей тональной частоты; изложены требования к организации технического обслуживания рельсовых цепей.Предназначено для профессиональной подготовки электромонтеров по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ.

Проектирование привода вспомогательных механизмов ЭПС с асинхронным двигателем

Авторы: Худоногов И. А., Орленко А. И., Смирнов В. П., Макаров В. В., Худоногов А. М.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011 год

Рассмотрены принципы проектирования асинхронного привода вспомогательных механизмов электроподвижного состава (ЭПС). Приведены системы вспомогательных машин отечественных электровозов. Дан анализ надежности предельно нагруженного оборудования электровоза.

Изложены основные положения и принципы курсового и дипломного проектирования для электромеханических и электротехнических специальностей студентов железнодорожного транспорта, приведены примеры выполнения проектов. В приложениях даны основные сведения по вспомогательным машинам отечественных электровозов.Пособие предназначено для студентов электромеханических, электротехнических и электроэнергетических специальностей вузов железнодорожного транспорта. Может быть полезно студентам техникумов, инженерам и техникам, занимающимся проектированием, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом тяговых и вспомогательных электрических машин, а также специалистам научно-исследовательских институтов и организаций, занимающимся разработкой и исследованием бесколлекторных электроприводов.

Технические средства обеспечения безопасности движения на железных дорогах

Авторы: Жуков В. И., Хохлов А. А.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2009 год

В пособии рассматриваются основные проблемы, связанные с обеспечением надежности и безопасности технических средств, обеспечивающих движение поездов (ТСО БД), элементная база, вопросы сертификации и связанные с этим организационные методы. Излагаются принципы формирования систем управления безопасностью движения.

Приводятся конструктивные решения TCO БД, устанавливаемых на перегонах и станциях, средств комплексной механизации на сортировочных горках и переездах, систем автоматического контроля обеспечения безопасности движения. Рассмотрены нормативы содержания и устройства диагностики состояния железнодорожного пути. Особое внимание уделено анализу систем контроля безопасного вождения локомотивов машинистами и влиянию человеческого фактора на безопасность движения. Излагаются вопросы безопасности движения при выполнении ремонтных работ на железнодорожных путях.Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Организация и безопасность движения», аспирантов, инженеров, разрабатывающих TCO БД в рамках создания системы управления безопасностью движения поездов, а также для работников всех служб, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте.

Геодезия

Авторы: Симонов В. Б., Шабалина Л. А.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2009 год

Во второй части учебного иллюстрированного пособия «Геодезия» представлен материал в дополнение к опубликованному в первой части. Показаны образны оформления различных видов продольных профилей, порядок работ по выполнению различных видов планово-высотных съемок, формы ведения полевых документов, порядок обработки полевых материалов съемок; понятие и порядок построения опорных геодезических сетей (триангуляции, полигонометрии).

Даны краткие сведения из общей истории развития геодезии и о работах в этой области отечественных ученых, сведения об описаниях открытых ими земель. Большое внимание уделено современным геодезическим инструментам, их техническим характеристикам и облает их применения. Даны краткие сведения из элементарной математики. Предназначено для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта, а также студентов высших учебных заведений по специальности «Строительство железных дорог путь и путевое хозяйство» и работников железнодорожного транспорта: может служить иллюстрированным наглядным учебным пособием к изучению дисциплины «Геодезия».

Аэрокосмическая геоинформация для проектирования, строительства и реконструкции железных дорог

Авторы: Ревзон А. Л., Грицык В. И.

Издательство: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011 год

В учебном пособии рассмотрено информационное обеспечение проектировании, организации строительства и реконструкции железных дорог на основе материалов аэрокосмического зондирования Земли с применением принципов формировании и функционирования природно-технических систем и геоинформационных технологий. Особое внимание уделяется территориям со сложными природными условиями, на которых предусмотрено развитие железнодорожной сети согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.Приведены рекомендации по оценке состояния железнодорожных природно-технических систем и прогнозированию их динамики с использованием материалов аэрокосмического зондирования для обоснования оптимальных технических решений.Учебное пособие предназначено для студентов вузов, изучающих базовые курсы «Изыскание и проектирование железных дорог», « Инженерная геология, «Экология и природопользование», «Геоинформационные системы».

Экономика путевого хозяйства

Авторы: Суховая О. Н.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008 год

В учебнике рассмотрены вопросы экономики путевого хозяйства. Дана характеристика всей транспортной системы, ее экономических особенностей в условиях рынка. Изложены сведения о материально-техническом обеспечении и перспективах формирования материальной инфраструктуры рынка.

Широко рассмотрены вопросы маркетинговой деятельности на железнодорожном предприятии: бизнес-планирование на железнодорожном транспорте, общие понятия об инвестициях и инновациях, внешнеэкономическая деятельность предприятий железнодорожного транспорта. Описаны основные направления научно-технического прогресса в путевом хозяйстве. Показана экономическая эффективность внедрения новой техники и технологии, изложены основы экономики железнодорожного строительства. Учебник предназначен для студентов железнодорожных техникумов, обучающихся по специальностям «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» и «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

Микропроцессорные системы централизации

Авторы: Наседкин О. А., Лыков А. А., Куренков С. А., Кононов В. А., Сапожников В. В.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008 год

В учебнике изложены принципы построения электрической сигнализации стрелок и сигналов на станциях, рассмотрены вопросы ее эксплуатации и основные элементы. Описаны блочная маршрутно-релейная и контейнерная централизации. Основное внимание уделено микропроцессорным релейно-процессорным централизациям и конкретно системам ЭЦ-МПК, «Диалог-Ц», ЭЦ-ЕМ и Ebilock-950. Рассмотрены вопросы технического обслуживания микропроцессорных централизаций. Учебник предназначен для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта, обучающихся по специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)», и может быть полезен персоналу, сталкивающемуся па практике с аналогичными системами.

Организация строительства и реконструкции железных дорог

Авторы: Терлецкий С. К., Колос А. Ф., Грачев И. А., Спиридонов Э. С., Прокудин И. В.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011 год

В учебнике обобщен опыт строительства и реконструкции железных дорог в России и зарубежом. Рассмотрены общие основы проектирования организации железнодорожного строительства.

Приведена система планирования организации на разных стадиях проектирования, ведения строительства и реконструкции.Подробно рассмотрен комплекс работ и организация строительства новых железных дорог (в том числе — высокоскоростных), вторых путей, электрификации и реконструкции существующих магистралей под скоростное и высокоскоростное движение поездов и в связи с ростом грузооборота, переустройства станций и узлов. Особое внимание уделено разработке и сравнению вариантов организации строительства и производства работ, охране окружающей среды, контролю качества строительства, надежности организационных решений. Приведены сведения по техническому и тарифному нормированию; планированию производственно-хозяйственной деятельности железнодорожных строительных организаций; составлению бизнес-планов; прогнозированию строительства. Рассмотрены особенности строительства железных дорог в вечной мерзлоте и на болотах. Предназначен для студентов вузов специальностей «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Экономика и управление на предприятии (строительство) », а также может быть использован работниками проектных и строительных организаций железнодорожного транспорта.

Теория и конструкция локомотивов

Авторы: Симонов В. А., Коссов В. С., Кашников В. Н., Михальченко Г. С.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2006 год

Приведены сведения об автономном тяговом подвижном составе; представлены конструкции и технические характеристики основных типов тепловозов, их узлов и систем. Дано краткое описание дизель-поездов, автомотрис. Изложены основы прочностных, теплотехнических и аэродинамических расчетов.Учебник предназначен для студентов вузов железнодорожного транспорта, обучающихся по специальности «Локомотивы», и специалистов, занимающихся созданием и эксплуатацией локомотивов.

Измерения в волоконно-оптических системах передачи

Авторы: Митрохин В. Е.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007 год

В пособии приведены основные параметры оптических волокон и методы измерений в волоконно-оптических системах передачи. Изложены принципы эксплуатационных измерений в волоконно-оптических системах связи. Даны технические характеристики, принципы работы и программное обеспечение оптических тестеров и рефлектометров. Описана система автоматизированного мониторинга волоконно-оптических кабелей. Учебное пособие предназначено для студентов вузов железнодорожного транспорта, обучающихся по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», а также может быть использовано для специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и полезно инженерно-техническим работникам по эксплуатации оптических систем передачи на железнодорожном транспорте.

Организация, планирование и управление на вагоноремонтных предприятиях

Авторы: Стрекозова Е. В., Кирьянова О. Н., Канивец Р. Ф., Коржин С. Н., Меланин В. М.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008 год

В учебнике рассмотрены основные вопросы организации, планирования и управления на вагоноремонтных предприятиях, а также теоретические основы специализации и применения поточных методов при ремонте вагонов. Изложены вопросы организации труда, технического нормирования, внутрипроизводственного планирования.Предназначен для студентов вузов железнодорожного транспорта обучающихся по специальности «Вагоны», может быть полезен инженерно-техническим работникам вагоноремонтных предприятий.

Системы кондиционирования и водоснабжения пассажирских вагонов

Авторы: Клюка В. П., Матяш Ю. И.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2008 год

В учебном пособии описаны системы кондиционирования воздуха и водоснабжения пассажирских вагонов нового поколения. Впервые в отечественной практике рассмотрены вопросы, связанные с повышением качества подаваемого в купе вагона воздуха. Приведены теоретические основы и особенности работы комбинированной системы кондиционирования воздуха пассажирского вагона, базирующейся па совместном использовании косвенно-испарительного и термоэлектрического методов охлаждения. Показаны новые нуги совершенствования систем кондиционирования воздуха испарительного типа, которые одновременно обеспечивают высокое качество воздуха, подаваемого в купе вагона, и максимально возможную холодопромзводитслыюсть независимо от относительной влажности наружного воздуха. Значительное место уделено вопросам, связанным с особенностями проведения технического обслуживания, ремонта ииспытаний современных систем кондиционирования воздуха и водоснабжения пассажирских вагонов.Предназначено для студентов и аспирантов вузов железнодорожного транспорта, а также может быть рекомендовано инженерно-техническим работникам железнодорожного транспорта, слушателям курсов повышения квалификации, запятым в сфере эксплуатации и ремонта систем кондиционирования воздуха и водоснабжения.

Инженерная геодезия (с основами геоинформатики)

Авторы: Бронштейн Г. С., Бондаренко А. А., Власов В. Д., Коугия В. А., Матвеев С. И.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007 год

Рассмотрены теория и практика съемочных и разбивочных геодезических работ, выполняемых при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений. Даны особенности геодезических работ при строительстве линейных сооружений, большое внимание уделено геодезическому обеспечению строительства железных дорог. Освещены современные достижения в инженерной геодезии и геоинформатике: геоинформационные и спутниковые навигационные системы и технологии, цифровые модели местности и сооружений.Учебник предназначен для студентов строительных специальностей железнодорожного профиля, также может быть использован учащимися других учебных заведений по курсу инженерной геодезии.

Системы управления движением поездов на перегонах

Авторы: Смирнова Л. Б., Федоров Н. Е., Леушин В. В., Бестемьянов П. Ф., Лисенков В. М.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2009 год

Учебник состоит из трех частей, изданных отдельными книгами. Во второй части изложены принципы, методы и способы реализации аппаратных средств систем управления движением поездов на перегонах. Использование этих принципов, методов и способов рассмотрено как на примерах уже применяемых систем автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации, так и на примерах перспективных систем, находящихся на этапе разработки.Предназначен для студентов вузов железнодорожного транспорта по специальности 190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», а также может быть полезен инженерно-техническим работникам.

Системы управления движением поездов на перегонах

Авторы: Смирнова Л. Б., Федоров Н. Е., Леушин В. В., Бестемьянов П. Ф., Лисенков В. М.

Издательство: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2009 год

Изложены цели и задачи управления движением поездов на перегонах, требования к информационным и управляющим функциям систем управления движением поездов при обеспечении безопасности движения, потребной пропускной способности перегонов, максимальной участковой скорости, заданной точности исполнения графика. Рассмотрены функциональные схемы систем блокировки, автоматической локомотивной сигнализации, автоматического управления тормозами, диспетчерского контроля; ограждения переездов.Учебник состоит из трех частей, изданных отдельными книгами. Предназначен для студентов вузов железнодорожного транспорта, обучающихся по специальности 190402 «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте», а также может быть полезен инженерно-техническим работникам.

Источник: online.muiv.ru