(нем. Kunstkammer – собрание диковинок) – первый общедоступный музей, созданный по инициативе Петра I в Санкт-Петербурге в 1714. Память о русском императоре-реформаторе и коллекционере запечатлена и в самом здании музея, возведенном специально для этой цели еще при жизни Петра, и в экспонатах, собранных и отобранных самим царем, и в его личных вещах. Петербургская Кунсткамера – это овеществленная история естествознания, науки и быта – как русского, так и иноземного – разных времен и эпох.

Кунсткамеры как собрания редкостей стали возникать в Европе еще в XV–XVI вв. – то есть в эпоху Возрождения – в связи с ростом научно-естественных знаний и интереса к прошлому. Первоначально в кунсткамерах коллекционировались редкие и необычные находки первых научных экспедиций, старинные инструменты, предметы быта, произведения прикладного искусства. Эти редкости тематически практически не группировались и были рассчитаны скорее на поражение воображения посетителей, чем на их просвещение или расширение их образования. Многие кунсткамеры были принадлежностью княжеских домов в Западной Европе, поскольку демонстрировали «ученость» и богатство их владельцев.

«Кунсткамера», 1 серия

Петр I не копил сокровища. Он ставил перед собой просветительские задачи – приобрести посредством любопытных экспонатов, «натуральных и искусством созданных» «в натуральной истории систематическое понятие». Идея создания в России своего собрания диковинок пришла Петру I во время путешествия в европейские страны в составе Великого посольства 1697–1698. Именно тогда он закупил в Голландии первые экспонаты – чучела птиц, рыб, насекомых и нескольких заспиртованных уродцев и анатомических препаратов. В Голландии вместе с уникальными рецептами бальзамирования трупов Петр закупил целиком так называемый «Кабинет Фредерика Рюйша», по сей день – несмотря на 300-летнюю давность – поражающий качеством сохранности экспонатов – отдельных органов, головок младенцев, мелких животных и птиц.

В 1704 Петр издал Указ О приносе родившихся уродов, так же найденных необыкновенных вещей и распорядился хранить покупки и привезенные по его распоряжению экспонаты в Москве, в аптеке у «архиратора» – президента Аптекарского приказа, некоего Роберта Арескина. Со всех сторон из России по царскому указу повезли всевозможные находки – «все, что зело старо и необыкновенно».

В 1714 коллекция была перевезена в Петербург в здание Старого Летнего дворца, получив название «куншткамер». Р.Арескин продолжал считаться ее главным хранителем, наряду с Иоганном Шумахером – «надсмотрителем редкостей и натуралиев». Этот год и считает датой основания первого русского музея.

В 1716–1717 Р.Арескин помогал Петру в закупке новых экспонатов во время следующего путешествия по Европе, когда им были заложены основы коллекции минералов (около 3000 экспонатов – «каменьев необыкновенных» – из Германии).

В 1719 Петр издал указ об открытии коллекций Кунсткамеры для осмотра публикой в доме опального вельможи, причастного к заговору сына Петра царевича Алексея, Александра Кикина (его дом у Смольного собора в Петербурге после раскрытия заговора в 1718 конфисковали и передали под выставку). Помимо анатомических и зоологических экспонатов, в ней была представлена начавшая создаваться историческая коллекция – образцы одежды и предметы быта разных народов, населявших Россию. Петр сам был отличным гидом: он любил показывать иностранным послам и русским вельможам всевозможные диковинки и рассказывать о них. Любопытно, что в первые годы своего существования музей имел в своем составе и живые экспонаты – монстров, карликов и великанов, скелеты которых после их смерти также пополняли коллекцию.

Впоследствии, после 1725, с созданием Российской академии наук, основным источников пополнения коллекций стали «академические экспедиции» (Д.Г.Мессершмита, Г.Ф.Миллера, И.Г.Гмелина, С.П.Крашенинникова и др.), а также закупки за рубежом (например, «славное собрание животных четвероногих, птиц, рыб, змей» Альберта Сербы).

В 1727 Кунсткамера переместилась в специально выстроенное для нее и Библиотеки Академии наук выдающимся русским архитектором М.Г.Земцовым здание на стрелке Васильевского острова, в котором музей размещается по сей день. По указу Петра он был с самого начала бесплатным для посетителей: «следует охотников приучать и угощать, а не деньги с них брать», полагал император. Угощение в петровское время предлагалось посетителям «на иноземный лад» – «кофе и цукерброды». Пришедших встречал «суббиблиотекарь» и другие служители, которые после экскурсии угощали иногда и венгерским вином. Как свидетельствуют документы, в музее всегда было «много разного звания народу».

К началу 1740-х Кунсткамера уже состояла из четырех групп «кабинетов»: (1) «Натур-камера (редкости естествознания); (2) «Мюнцкамера» (коллекция монет); (3) собственно «Кунсткамера» (предметы прикладного искусства и быта разных народов); «Кабинет Петра Великого» (личные вещи Петра). В 1741–1745 музей подготовил и опубликовал двухтомный каталог – Musei Imperialis Petropoliani – c иллюстрациями и переводом объяснительных статей на немецкий язык. Страшный пожар 1747 уничтожил часть этнографической коллекции музея, так что вышедший каталог – единственное свидетельство некоторых найденных в начале XVIII столетия раритетов. После пожара уцелевшие вещи Петра навсегда передали в Летний дворец, а в музее оставили лишь книги – его личную библиотеку.

Восстановление коллекций шло долгих 20 лет и лишь к 1766 Кунсткамера вновь возобновила работу как «общедоступный» музей. Здание Кунсткамеры было перестроено, а отчасти восстановлено по сохранившимся чертежам Н.Ф.Герелем и С.И.Чевканисским. В Кунсткамере появилась астрономическая обсерватория (в башне), имевшая глобус диаметром в 3 метра, физический кабинет, мастерские, две типографии Академии наук, а также Анатомический театр для начинающих медиков. Задуманный Петром музей стал превращаться в крупный научный центр; в его запасниках работали ученые разных специальностей – П.С.Паллас, В.М.Севергин.

Научные экспедиции, число коих росло с каждым годом, продолжали пополнять музейные коллекции. В конце XVIII – начале XIX в. среди экспонатов Кунсткамеры появились не только находки русских ученых (И.Ф.Крузенштерна, Ф.Ф.Беллинсгаузена, Ю.Ф.Лисянского и др.), но и ценнейшая коллекция, собранная в 1730 английским капитаном Д.Куком в Полинезии.

К 1830-м в Музее скопилось такое множество самых разнообразных вещей и коллекций, что потребовалось их заново систематизировать. Эта работа была завершена к 1837, когда принято было решение рассредоточить собранные материалы.

На базе Кунсткамеры возник ряд самостоятельных академических музеев – Этнографический, Азиатский, Египетский, Анатомический, Зоологический, Ботанический, Минералогический музеи и Кабинет Петра I. Музеи располагались в двух соседних зданиях на набережной Невы, причем Этнографический, Азиатский, Египетский музеи и Кабинет Петра I были оставлены в здании Кунсткамеры. Первым директором Этнографического музея стал академик А.М.Шегрен (1844–1855), а хранителем – Л.Ф.Радлов. Руководителем Анатомического кабинета в 1842 становится академик К.М.Бэр, положивший начало собирания остеологических (костных останков) коллекций Кунсткамеры. С 1995 эти коллекции, насчитывающие около 15 тысяч костяков из археологических раскопок в европейской и азиатской частях России, Средней Азии и Кавказа, находятся на хранении в Отделе антропологии Музея, расположенном в ином здании (С.-Петербург, Средний проспект В.О., д. 24).

В 1878 два музея – Антропологический и Этнографический – решено было объединить в один – Музей антропологии и этнографии. Этот Музей должен был в своих стенах объединить все данные науки о происхождении человека и его культуре – антропологии, археологии и этнографии. После объединения – в конце столетия – бывшая Кунсткамера пополнилась уникальными коллекциями, собранными русскими путешественниками в Африке (В.В.Юнкер) и в Новой Гвинее (Н.Н.Миклухо-Маклай).

В 1903 в связи с празднованием 200-летия основания Петербурга, Музей стал называться Музеем антропологии и этнографии имени императора Петра Великого. Это имя Музей носит и сегодня. Через 30 лет – уже в советское время, в 1933, на базе Музея антропологии и этнографии был создан Институт этнографии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая Академии Наук СССР.

Созданная в 1943 Московская группа ИЭА АН СССР во главе с проф. С.П.Толстовым стала впоследствии головной частью Института, а ленинградская – получила название: Ленинградское отделение ИЭА АН СССР.

В 1946 – после тяжелых лет блокады – экспозиции Музея были открыты для широкой публики после пятилетнего перерыва, началось пополнение коллекций и создание новых экспозиций, посвященных этнографии народов мира. В 1992 Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии Наук стал вновь самостоятельным учреждением. Музей М.В.Ломоносова (созданный еще в начале XIX в.), всегда располагавшийся в историческом здании Кунсткамеры, но являвшийся в течение советского времени частью Института истории естествознания и техники РАН, снова стал частью Музея.

Источник: www.krugosvet.ru

Кунсткамера — это. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого в Санкт-Петербурге: история, экспонаты

Кунсткамера — это первый музей, открытый на всеобщее обозрение. Создан он был по приказу Петра I в Санкт-Петербурге в начале 18 столетия с целью собрать и исследовать рожденные как природой, так и деятельностью человека раритеты.

Как появилась Кунсткамера?

Кунсткамеры появились в европейских странах еще в 15-16 вв., в эпоху Возрождения, когда стал расти интерес людей к новым научным знаниям и уникальному прошлому. Здесь собирали коллекции редких и неординарных находок, привезенных экспедициями, а также интересные древние инструменты, бытовые предметы, оригинальные произведения декоративного искусства. Все эти коллекции собирались с целью удивить и поразить посетителей. Чаще всего такие кунсткамеры были организованы при княжеских домах, чтобы демонстрировать гостям «ученость» владельцев.

Создание первой коллекции

Петр I приказал приносить любые выявленные подтверждения анатомического уродства в аптеку Роберта Арескина в Москве. И вот со всех окраин России стали привозить различные находки, так было положено начало коллекции. Примечательно, что за них даже платили деньги из государственной казны, а несообщение о наличии интересного раритета каралось штрафом.

Цель государя России отличалась от побуждений владельцев европейских коллекций — он приобретал и собирал экспонаты для просвещения своих сограждан. Первые диковинки были им приобретены еще в 1697 г. в Голландии: чучела птиц и рыб, засушенные насекомые и заспиртованные уродцы. Тогда же Петр I приобрел и уникальный рецепт, помогающий с помощью бальзамирования сохранять для истории трупы.

Кунсткамера: история создания

В 1714 году коллекция раритетов государя была перевезена из столицы в Летний дворец в Петербурге и получила название на немецкий мотив — Куншткамера. Этот год и считается официальной датой основания музея. Первая кунсткамера была насыщена живыми экспонатами — монстрами, а также карликами и великанами, которые были вынуждены жить при музее. Первые смотрители музея — Р. Арескин и И. Шумахер.

Спустя 4 года экспонаты были перевезены в Кикины палаты, так как во дворце уже не оставалось места. После переезда музея коллекция стала открытой для всех желающих, а Петр I даже иногда самолично проводил в ней экскурсии для иностранных послов и русских вельмож.

Здание музея строилось с 1718 г. по проектам нескольких сменяющих друг друга архитекторов, достраивал его уже после смерти Петр I М. Земцов, а украшением строения служили 12 деревянных скульптур мастера Коха, которые олицетворяли науки.

В 1735 г. музей Кунсткамера был перенесен в это здание вместе со всеми экспонатами. Вход был бесплатным, а в качестве угощения предлагалось «искушать кофе да цукерброды».

Первые «кабинеты» кунсткамеры, создание музеев

К началу 40-х годов 18 века музей (Кунсткамера) состоял из 4 «кабинетов»:

- «Натур-камера», где находились раритеты по естествознанию.

- «Мюнцкамера» содержала коллекцию старинных монет.

- Непосредственно «Кунсткамера» представляла редкости прикладного искусства и особенностей быта различных народов.

- «Кабинет Петра Великого», где находились вещи, принадлежащие лично самому государю.

Спустя некоторое время был опубликован двухтомный каталог, демонстрирующий все экспонаты Кунсткамеры, включая иллюстрации и объяснения на немецком языке.

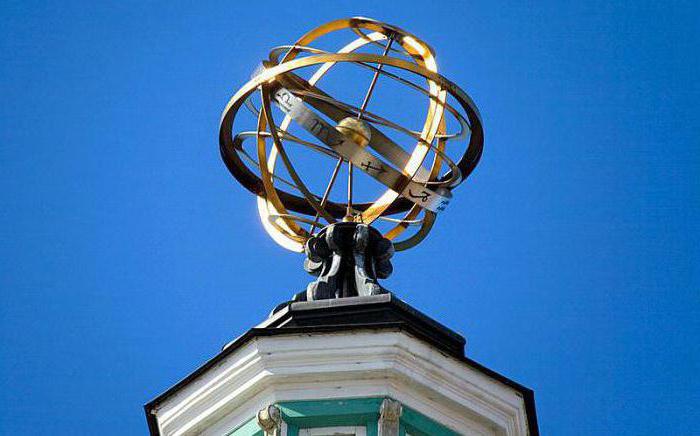

В 1747 г. в здании случился огромный пожар, и часть коллекции погибла. Восстановить потерянные экспонаты удалось только к 1766 году. Позднее неоднократно проводились дополнительные надстройки и усовершенствования здания музея. Спустя 200 лет была наверху пристроена армиллярная сфера, символизирующая модель Солнечной системы (арх. Р. Каплан-Ингель).

В конце 18 — начале 19 вв. коллекция музея обогатилась находками не только русских ученых, но и иностранных. Это были экспонаты, привезенные из научных экспедиций капитана Кука (Полинезия) и Миклухо-Маклая (Новая Гвинея), материалы экспедиций по Сибири и Камчатке, антарктических путешествий и другие.

В 1830-х годах Кунсткамера (Санкт-Петербург) была разделена на несколько отдельных музеев: Зоологический, Этнографический, Ботанический, Минералогический, Египетский и Азиатский, а также «Кабинет Петра Первого». Они размещались в двух зданиях.

В 1878 г. два музея объединили в один, а в 1903 г. ему присвоили имя его основателя. Так он теперь и называется — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого, который содержит все собранные научные экспонаты о происхождении человека и различных видах культур.

Современные залы Кунсткамеры

Современная Кунсткамера — это музей, коллекция которого сильно отличается от первой, созданной самим Петром I 300 лет назад, хотя некоторые экспонаты сохранились и до наших дней. Побывав в музее, турист узнает о происхождении и развитии человека, о зарождении и разнообразии рас на Земле. В нем представлены одни из самых богатых коллекций всего мира, которые отражают быт и традиции народов разных уголков:

- Северной Америки — раздел посвящен быту алеутов и эскимосов. Представлены различные композиции их ритуальных танцев: вызов дождя, солнца, урожая, лечение больных шаманом и многие другие.

- Океании, Индии и Индонезии — представлены экспонаты, привезенные с этих континентов: резное дерево, театр марионеток, давние театральные костюмы и разнообразные маски; в Индонезийском зале можно увидеть кинжалы-крисы.

- Китая, Монголии и Японии — здесь выставлены предметы прикладного искусства этих стран (курильницы, статуэтки, предметы одежды и обуви, заводные игрушки, этнографический манекен и др.).

- Австралии.

Музей М. В. Ломоносова

Еще один музей Кунсткамеры, расположенный в башне здания, посвящен гениальному русскому ученому-естествоиспытателю и поэту Ломоносову, который работал в этом учреждении в середине 18 века (с 1741 по 1765 г.). Сегодня здесь можно найти его личные вещи, научные приборы, которыми он пользовался во время своих экспериментов, карты, а также различные литературные произведения и труды.

Интересны будут собранные ученым старинные книги, произведения живописи и скульптуры, предметы мебели и декоративно-прикладного искусства.

Готторпский глобус

Расположен наверху здания. Его история очень примечательна: изготовлен он был в 17 в. механиками и граверами из Гольштейнского герцогства, а затем преподнесен Петру Первому в виде дипломатического подарка. Государь привез его в Петербург, и в 1726 г. его установили на 3 этаже здания Кунсткамеры. Это был огромный шар диаметром 3,1 м, снаружи размещалась карта Земли, а внутри — звездное небо. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через специальный люк.

После ужасного пожара глобус-планетарий сильно пострадал, практически остался один каркас и детали из металла. К счастью, в 1750-х годах удалось сделать вполне удачную его копию. Во время войны глобус, как большую ценность, даже вывозили на период блокады Ленинграда, чтобы сохранить для музея. Сегодня этот удивительный экспонат можно найти на 5-м этаже музея.

Интересные экспонаты

Кунсткамера — это удивительное место, где выставлено множество уникальных экспонатов. Расскажем о некоторых самых интересных, о которых ходят легенды:

- Скелет слуги. В начале 18 века во Франции Петр I увидел человека-великана (2,3 м). Звали его Николай Буржуа. Государь привез его в Россию и нанял на должность личного лакея. Когда же француз умер, то его останки были переданы в Кунсткамеру. Во время пожара череп пропал, и на его место закрепили другой. С тех пор говорят, что скелет Н. Буржуа ходит ночью по музею в поисках своей головы.

- Пропавшая голова Марии Гамильтон. Мария Гамильтон — английская шпионка и детоубийца. Ее голова хранилась в Кунсткамере, откуда и была похищена вместе с колбой со спиртом, в которой находилась. В похищении обвинили моряков-англичан, которые как раз стояли в петербургском порту. Они пообещали вернуть останки черепа, но так этого и не сделали и уплыли. Через год англичане прислали для музея три головы в знак извинения.

- Живые экспонаты. Как уже говорилось ранее, некоторые экспонаты Кунсткамеры были живыми. Вот, например, Федор Игнатьев — человек очень маленького роста (не больше 130 см), у которого к тому же на руках и ногах имелось всего по два пальца.

- Флейта. Один из самых интересных экспонатов музея — флейта, изготовленная из бедренной кости человека. Этот музыкальный инструмент сделал монгольский шаман и использовал при ритуалах, связанных с общением с духами.

- Анатомическая коллекция Рюйша — коллекция, собранная голландским профессором, считается одной из самых известных и ценных, которыми славится Кунсткамера (Санкт-Петербург). Она состоит из младенцев и их разных частей тела (937 единиц). Рюйш собирал ее 50 лет, а чтобы уговорить голландца передать её, Петр Великий потратил практически 20 лет и в 1717 г. приобрел ее, обещая Рюйшу, что сохранит такое необычное собрание для потомков.

Заключение

Кунсткамера — это поистине удивительный музей. Некоторые его экспонаты поражают, другие пугают своей уродливостью. Здесь можно найти заспиртованных младенцев, людей с разнообразными аномалиями и животных (например, лисицу с двумя головами). О Кунсткамере и ее экспонатах ходит очень много легенд. Этот музей — место, которое действительно стоит посетить.

Источник: www.syl.ru

Кунсткамера — старейший музей России

Кунсткамера происходит от немецкого слова Kunstkammer, что означает «Кабинет редкостей». Так сначала называли шкаф с несколькими полками для коллекции вещей, а затем так стали обозначать комнату, в которой хранились тематические коллекции, состоящие из естественно-научных экспонатов или разнообразных древних, редких и курьезных вещей, созданных природой или человеком. Впервые они появились в Европе в XVI веке и создавались либо аристократией, либо учёными-натуралистами, врачами и аптекарями. В одной Голландии в конце XVII века было несколько десятков частных музеев и коллекций.

Когда Петр I отправился в Великое посольство для установления военно-политических и культурно-экономических отношений, а также научных связей с Западом, он познакомился в повседневной жизнью европейцев. В том числе царь посещал частные коллекции и музеи, которые принадлежали королевским дворам Европы, ученым и владельцам крупнейших торговых компаний. Некоторые из них Петр I посетил еще раз во время второго путешествия в Европу в 1716–1717 гг. Во время поездок он закупал целые коллекции и отдельные вещи: книги, приборы, инструменты, оружие, природные редкости.

Когда Петр I вернулся в Россию, он стал обустраивать собственный «кабинет редкостей».

Беседа Петра I в Голландии. Неизвестный голландский художник. 1690-е гг. / www.kunstkamera.ru

Когда появилась Кунсткамера в Санкт-Петербурге?

Хотя письменного приказа об основании Кунсткамеры не существует, историки считают 1714 год датой основания музея по ряду причин:

- в 1714 году «государев Кабинет» был перевезен из Москвы в Санкт-Петербург и размещен в Зеленом кабинете Летнего дворца;

- именно в 1714 году Петр I назначил особое лицо для работы с коллекциями — доктора медицины Роберта Карловича Арескина;

- эту дату указывает Иван Данилович Шумахер, первый директор Петербургской библиотеки Академии наук;

- эту дату называют авторы каталогов и путеводителей по музею XVIII в. И. Г. Бакмейстер и О. П. Беляев.

Считается, что это произошло осенью.

Со временем коллекция разрасталась и уже не помещалась в Летнем дворце, поэтому было решено построить для нее отдельное здание на стрелке Васильевского острова — «Палаты Санкт-Петербургской Академии Наук, Библиотеки и Кунсткамеры». А пока оно строится, переместить собрание в дом боярина Кикина, так называемые «Кикины палаты» (ныне Ставропольская ул., дом 9).

Кунсткамера возводилось с 1718 по 1734 годы в стиле петровского барокко. Это первое музейное строение в России и старейшее здание в мире, возведенное специально для музея. Петр I не успел увидеть его, поскольку строительство было завершено только спустя несколько лет после смерти царя. Открытие музея в новом помещении состоялось 6 декабря 1728 года. Этот день сотрудники музея отмечают как официальный День рождения Кунсткамеры.

Вид экспозиции «История здания Кунсткамеры»

www.kunstkamera.ru

Первоначально в двухэтажном здании было организовано три отдела:

- Натуральные редкости;

- Нумизматический (монетный) кабинет;

- Библиотека с большим собранием древних рукописей.

После подписания в 1718 году царем указа «О приносе родившихся уродов, также найденных необыкновенных вещей», обязующего направлять в первый музей в России все, что «зело, старо и необыкновенно», количество экспонатов резко возросло.

В настоящее время Кунсткамера действует как Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН), ведет активную научную работу, и считается одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Сейчас строится отдельное здание на ул. Заповедная для архива Кунсткамеры, чтобы обеспечить необходимые условия хранения экспонатов. Планируется, что в 2024 году здесь будут находится реставрационные лаборатории, подсобные помещения для работы хранителей и кладовые, выставочные залы и музейный магазин, читальные залы библиотеки и архивы МАЭ РАН, а также конференц-зал на 200 мест с фойе.

Самые интересные экспонаты Кунсткамеры

Сосна

Экскурсоводы часто рассказывают предание, что Петр I во время прогулки по Васильевскому острову увидел удивительную сосну, ветка которой каким-то непостижимым образом проросла сквозь ствол другой. Царь вспомнил о причудливой находке после Великого посольства, и именно на этом месте решил построить Кунсткамеру. Это легенда наполовину, поскольку ту часть ствола сосны можно и сегодня видеть на экспозиции, посвященной истории Кунсткамеры в главном здании музея.

Готторпский глобус

Большой Готторпский (академический) глобус-планетарий

kunstkamera.ru

Готторпский глобус был изготовлен в середине 17 века механиком А. Бушем и граверами А. и Х. Ротгизерами провинции Пруссии Шлезвиг-Гольштейн. Он отображает географические представления ученых второй половины XVIII. Позднее Голштинский герцог Карл Фридрих подарил глобус Петру I во время Северной войны. В 1717 году он был привезен в Санкт-Петербург и в 1726 г. установлен на третьем этаже здания Кунсткамеры Академии наук.

Сейчас мы видим глобус, восстановленный после пожара 1747 г. Его диаметр — 3,1 метра,. Через специальную дверцу можно попасть внутрь и осмотреть на карту звездного неба, размещенную на внутренней поверхности.

Детский скелет с двумя головами

Детский скелет с двумя головами

culture.ru

Скелет сиамских близнецов — один из самых первых экспонатов Кунсткамеры. Сначала он входил в коллекцию голландского анатома Фредерика Рюйша, которую купил Петр Великий за 30 тысяч золотых гульденов в 1716 году. Это собрание легло в основу анатомической коллекции музея. Профессор создавал анатомические препараты по собственным методам, и они славились на всю Европу. Некоторые образцы сохранились до наших дней в музее.

Ладья небесная

Ладья небесная. Китайская заводная игрушка

kunstkamera.ru

Существует китайское поверье, что небожители путешествуют по морям на небесных ладьях. Китайский мастер в эпоху правления маньчжурского императора Канси создал игрушку — механический кораблик в виде традиционного прогулочного судна, на котором путешествует знатный китаец в сопровождении слуг, музыкантов и танцовщиц. Он заводится с помощью ключа и приводит в действие расположенные на днище колесики, благодаря чему движется корабль, а также фигурки музыкантов и танцовщицы.

Механическая игрушка была приобретена еще при жизни Петра I в Пекине в 1719—1720 гг., когда там побывало русское посольство во главе с чрезвычайным посланником Л. В. Измайловым. После пожара 1747 г. экспонат петровской коллекции на долгие годы считался утерянным и был найден и отреставрирован уже в наше время.

Кукла Майко

Кукла, изображающая майко. Японцы. Япония, не позднее 1891 г.

kunstkamera.ru

По поручению императора Мэйдзи мастер Кавасима Дзимбэей преподнес цесаревичу Николаю Александровичу куклу размером в человеческий рост. Считается, что она была создана не позднее 1891 г. Она изображает гейшу Морока О-Мацу, которой увлекся цесаревич во время его путешествия на Восток. Вернувшись домой, будущий Николай II у себя куклу не оставил, а передал в Кунсткамеру с другими сувенирами.

Маска Инари

Маска Инари / kunstkamera.ru

Это японская маска, которая используется в Но, одном из видов японского драматического театра. Такие маски связаны с традицией древних танцевальных драм Гигаку (VIII в.), формой буддийской процессиальной танцевальной драмы, которая была завезена в Японию в 7 веке из Центральной Азии через Корею и Китай. Актеры Гигаку исполняли перед изображением божества ритуальные танцы в масках. В представлениях Но принимают участие артисты как в масках, так и без масок.

Японская маска изображает лисицу, верную спутницу богини риса и урожая Инари.

Тор-сапль-юх (киотанг)

02.9775e2116baee2786e99c600377e0311.jpg)

Инструмент музыкальный «тороп-сапль-юх» Ханты. Тобольская губерния, не позднее 1900 г. / kunstkamera.ru

Традиционный инструмент народностей Ханты-Мансийского края «Тороп-сапль-юх» в переводе означает «деревянная шея журавля». Он представляет собой арфу, поэтому корпус напоминает лодку, а шея вытянута, как шея у лебедя или журавля и украшен изображением птичьей головы. На нем играют обеими руками, при чем только мужчины: одной наигрывают мелодию, перебирая струны, а другой — задают ритм пощипыванием нижней струны.

Кунсткамера онлайн

Если по каким-то причинам вы не можете побывать в старейшем музее страны, Кунсткамера готова открыть двери онлайн.

- Мобильный гид поможет совершить познавательное путешествие по залам музея. Вы побываете в мире индейцев, эскимосов, японцев, индийцев, монголов и других народов мира (скачать с сайта музея). А еще про экспонаты можно послушать тут.

- Изучать экспонаты в коллекциях онлайн.

- В библиотеке Кунсткамеры онлайн более 400 книг: читать-не перечитать.

Заставка: Кунсткамера

Фото: Ирина Иванова

Как возникла идея создания Кунсткамеры

Кунсткамера происходит от немецкого слова Kunstkammer, что означает «Кабинет редкостей». Так сначала называли шкаф с несколькими полками для коллекции вещей, а затем так стали обозначать комнату, в которой хранились тематические коллекции, состоящие из естественно-научных экспонатов или разнообразных древних, редких и курьезных вещей, созданных природой или человеком. Впервые они появились в Европе в XVI веке и создавались либо аристократией, либо учёными-натуралистами, врачами и аптекарями. В одной Голландии в конце XVII века было несколько десятков частных музеев и коллекций.

Когда Петр I отправился в Великое посольство для установления военно-политических и культурно-экономических отношений, а также научных связей с Западом, он познакомился в повседневной жизнью европейцев. В том числе царь посещал частные коллекции и музеи, которые принадлежали королевским дворам Европы, ученым и владельцам крупнейших торговых компаний. Некоторые из них Петр I посетил еще раз во время второго путешествия в Европу в 1716–1717 гг. Во время поездок он закупал целые коллекции и отдельные вещи: книги, приборы, инструменты, оружие, природные редкости.

Когда Петр I вернулся в Россию, он стал обустраивать собственный «кабинет редкостей».

Беседа Петра I в Голландии. Неизвестный голландский художник. 1690-е гг. / www.kunstkamera.ru

Когда появилась Кунсткамера в Санкт-Петербурге?

Хотя письменного приказа об основании Кунсткамеры не существует, историки считают 1714 год датой основания музея по ряду причин:

- в 1714 году «государев Кабинет» был перевезен из Москвы в Санкт-Петербург и размещен в Зеленом кабинете Летнего дворца;

- именно в 1714 году Петр I назначил особое лицо для работы с коллекциями — доктора медицины Роберта Карловича Арескина;

- эту дату указывает Иван Данилович Шумахер, первый директор Петербургской библиотеки Академии наук;

- эту дату называют авторы каталогов и путеводителей по музею XVIII в. И. Г. Бакмейстер и О. П. Беляев.

Считается, что это произошло осенью.

Со временем коллекция разрасталась и уже не помещалась в Летнем дворце, поэтому было решено построить для нее отдельное здание на стрелке Васильевского острова — «Палаты Санкт-Петербургской Академии Наук, Библиотеки и Кунсткамеры». А пока оно строится, переместить собрание в дом боярина Кикина, так называемые «Кикины палаты» (ныне Ставропольская ул., дом 9).

Кунсткамера возводилось с 1718 по 1734 годы в стиле петровского барокко. Это первое музейное строение в России и старейшее здание в мире, возведенное специально для музея. Петр I не успел увидеть его, поскольку строительство было завершено только спустя несколько лет после смерти царя. Открытие музея в новом помещении состоялось 6 декабря 1728 года. Этот день сотрудники музея отмечают как официальный День рождения Кунсткамеры.

Вид экспозиции «История здания Кунсткамеры»

www.kunstkamera.ru

Первоначально в двухэтажном здании было организовано три отдела:

- Натуральные редкости;

- Нумизматический (монетный) кабинет;

- Библиотека с большим собранием древних рукописей.

После подписания в 1718 году царем указа «О приносе родившихся уродов, также найденных необыкновенных вещей», обязующего направлять в первый музей в России все, что «зело, старо и необыкновенно», количество экспонатов резко возросло.

В настоящее время Кунсткамера действует как Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН), ведет активную научную работу, и считается одним из крупнейших и старейших этнографических музеев мира. Сейчас строится отдельное здание на ул. Заповедная для архива Кунсткамеры, чтобы обеспечить необходимые условия хранения экспонатов. Планируется, что в 2024 году здесь будут находится реставрационные лаборатории, подсобные помещения для работы хранителей и кладовые, выставочные залы и музейный магазин, читальные залы библиотеки и архивы МАЭ РАН, а также конференц-зал на 200 мест с фойе.

Самые интересные экспонаты Кунсткамеры

Сосна

Экскурсоводы часто рассказывают предание, что Петр I во время прогулки по Васильевскому острову увидел удивительную сосну, ветка которой каким-то непостижимым образом проросла сквозь ствол другой. Царь вспомнил о причудливой находке после Великого посольства, и именно на этом месте решил построить Кунсткамеру. Это легенда наполовину, поскольку ту часть ствола сосны можно и сегодня видеть на экспозиции, посвященной истории Кунсткамеры в главном здании музея.

Готторпский глобус

Большой Готторпский (академический) глобус-планетарий

kunstkamera.ru

Готторпский глобус был изготовлен в середине 17 века механиком А. Бушем и граверами А. и Х. Ротгизерами провинции Пруссии Шлезвиг-Гольштейн. Он отображает географические представления ученых второй половины XVIII. Позднее Голштинский герцог Карл Фридрих подарил глобус Петру I во время Северной войны. В 1717 году он был привезен в Санкт-Петербург и в 1726 г. установлен на третьем этаже здания Кунсткамеры Академии наук.

Сейчас мы видим глобус, восстановленный после пожара 1747 г. Его диаметр — 3,1 метра,. Через специальную дверцу можно попасть внутрь и осмотреть на карту звездного неба, размещенную на внутренней поверхности.

Детский скелет с двумя головами

Детский скелет с двумя головами

culture.ru

Скелет сиамских близнецов — один из самых первых экспонатов Кунсткамеры. Сначала он входил в коллекцию голландского анатома Фредерика Рюйша, которую купил Петр Великий за 30 тысяч золотых гульденов в 1716 году. Это собрание легло в основу анатомической коллекции музея. Профессор создавал анатомические препараты по собственным методам, и они славились на всю Европу. Некоторые образцы сохранились до наших дней в музее.

Ладья небесная

Ладья небесная. Китайская заводная игрушка

kunstkamera.ru

Существует китайское поверье, что небожители путешествуют по морям на небесных ладьях. Китайский мастер в эпоху правления маньчжурского императора Канси создал игрушку — механический кораблик в виде традиционного прогулочного судна, на котором путешествует знатный китаец в сопровождении слуг, музыкантов и танцовщиц. Он заводится с помощью ключа и приводит в действие расположенные на днище колесики, благодаря чему движется корабль, а также фигурки музыкантов и танцовщицы.

Механическая игрушка была приобретена еще при жизни Петра I в Пекине в 1719—1720 гг., когда там побывало русское посольство во главе с чрезвычайным посланником Л. В. Измайловым. После пожара 1747 г. экспонат петровской коллекции на долгие годы считался утерянным и был найден и отреставрирован уже в наше время.

Кукла Майко

Кукла, изображающая майко. Японцы. Япония, не позднее 1891 г.

kunstkamera.ru

По поручению императора Мэйдзи мастер Кавасима Дзимбэей преподнес цесаревичу Николаю Александровичу куклу размером в человеческий рост. Считается, что она была создана не позднее 1891 г. Она изображает гейшу Морока О-Мацу, которой увлекся цесаревич во время его путешествия на Восток. Вернувшись домой, будущий Николай II у себя куклу не оставил, а передал в Кунсткамеру с другими сувенирами.

Маска Инари

Маска Инари / kunstkamera.ru

Это японская маска, которая используется в Но, одном из видов японского драматического театра. Такие маски связаны с традицией древних танцевальных драм Гигаку (VIII в.), формой буддийской процессиальной танцевальной драмы, которая была завезена в Японию в 7 веке из Центральной Азии через Корею и Китай. Актеры Гигаку исполняли перед изображением божества ритуальные танцы в масках. В представлениях Но принимают участие артисты как в масках, так и без масок.

Японская маска изображает лисицу, верную спутницу богини риса и урожая Инари.

Тор-сапль-юх (киотанг)

02.9775e2116baee2786e99c600377e0311.jpg)

Инструмент музыкальный «тороп-сапль-юх» Ханты. Тобольская губерния, не позднее 1900 г. / kunstkamera.ru

Традиционный инструмент народностей Ханты-Мансийского края «Тороп-сапль-юх» в переводе означает «деревянная шея журавля». Он представляет собой арфу, поэтому корпус напоминает лодку, а шея вытянута, как шея у лебедя или журавля и украшен изображением птичьей головы. На нем играют обеими руками, при чем только мужчины: одной наигрывают мелодию, перебирая струны, а другой — задают ритм пощипыванием нижней струны.

Кунсткамера онлайн

Если по каким-то причинам вы не можете побывать в старейшем музее страны, Кунсткамера готова открыть двери онлайн.

- Мобильный гид поможет совершить познавательное путешествие по залам музея. Вы побываете в мире индейцев, эскимосов, японцев, индийцев, монголов и других народов мира (скачать с сайта музея). А еще про экспонаты можно послушать тут.

- Изучать экспонаты в коллекциях онлайн.

- В библиотеке Кунсткамеры онлайн более 400 книг: читать-не перечитать.

Заставка: Кунсткамера

Фото: Ирина Иванова

Материал подготовлен редакцией портала «Культура Петербурга». Цитирование или копирование возможно только со ссылкой на первоисточник: spbcult.ru

Источник: spbcult.ru

История Кунсткамеры

Кунсткамера — загадочный образ, символ всего неведомого и необычного, что подарила природа. Это дверь к таинствам цивилизации, приоткрытая на Университетской набережной Санкт-Петербурга.

История музея редкостей

Своим появлением Кунсткамера обязана искренним стремлением Петра I к просвещению. Именно его личная коллекция странностей и необычных явлений природы стала основой для создания российской Академии наук, Музея антропологии и этнографии и ряда академических музеев.

Кунсткамера – идея создания

Поездка юного государя в 1698-х годах по европейским странам открыла перед ним новые горизонты просвещения. Особенно удивили и заинтересовали великого реформатора так называемые «куншты» — кабинеты редкостей и различных природных диковинок.

В Европе это было модным увлечением и каждый правитель, и знатный вельможа считал своим долгом похвастаться перед русским царем своим собранием странностей.

Это увлечение так понравилось Петру I, что он в ходе своего турне скупал различные диковинные экземпляры в больших количествах. Они и стали основой его собственного «государева кабинета» редкостей.

А после посещения публичного музея Ашмола при Оксфордском университете в Англии у Петра I возникла идея о создании доступного музея и в России.

Первоначально «государев кабинет» находился в Москве в Аптекарском приказе, но, сразу после завершения строительства Летнего дворца в 1714 году все экспозиции были перевезены в новую столицу. В Летнем дворце открылась экспозиция в зале, названным царем на западный лад — «куншткамерой».

Факт! «Куншткамера» в переводе с немецкого языка означает — комната редкостей. Со временем в народе утвердилось произношение «кунсткамера».

Именно 1714 год принято считать годом основания первого музея в России. За его создание и развитие государь назначил ответственных — Роберта Арескина, лейб-медика и Президента Аптекарской канцелярии, а также Иоганна Шумахера. Для него была отдельно введена должность «надсмотрителя редкостей и натуралиев».

В те же времена самодержец издал указ, предписывающий жителям страны привозить в столицу все необычное и интересное, что повстречается им в своих регионах.

Согласно указа, все путешествующие по разным странам были обязаны привозить в столицу диковинные предметы из своих поездок, какие «зело интересны и необычны».

Спеша выполнить царский указ и принимая во внимание тот факт, что за находки полагалось вознаграждение, люди открыли настоящую охоту на всевозможные диковинки.

Сам император тоже не оставался в стороне и продолжал скупать европейские «странности». Так, в 1716 году во время второй европейской поездки государь купил коллекцию аптекаря из Амстердама Альберта Себы. В результате Кунсткамера пополнила свое «богатство» редкими минералами, натуралиями из Южной Америки и художественными предметами из Китая и Японии.

В 1717 году государь приобрел в Голландии знаменитую коллекцию «уродцев» Фредерика Рюйша. Это уникальное собрание около 1000 экспонатов заспиртованных в банках аномальных зародышей и различных анатомических отклонений потрясло Петра I своей необычностью.

Именно эта коллекция ассоциируется у большинства людей с названием Кунсткамера. Но на самом деле она составляет лишь незначительную часть среди бесчисленных экспонатов музея. Незначительную, но, несомненно, очень запоминающуюся. Вряд ли кого-то оставят равнодушными сиамские близнецы, младенец с циклопией и двухголовый теленок.

В результате тотального наплыва всевозможных артефактов с различных регионов страны и земного шара в Летнем дворце стало не доставать места для их демонстрации. В 1718 году по указу государя Кунсткамера была переведена в новое здание.

Кунсткамера в палатах Кикина

Это двухэтажный дворец опального вельможи А. В. Кикина. Особняк в духе петровского барокко находится недалеко от Смольного храма и является одним из первых каменных строений города.

На момент переезда музея оно не было достроено и возведение завершилось лишь к началу следующего года. В его залах экспозиции Кунсткамеры стали по-настоящему выставлены для народного обозрения.

Внимание! В Кикиных палатах в 1719 году открылся первый народный музей страны.

Примечательно, что вход был бесплатным. Даже, более того, посетителям полагалось угощение за счет государства. Это было блестящим маркетинговым ходом тех времен. Таким образом, государь поощрял тягу народа к просвещению и познанию неведомого.

Любопытно! Посетителям при входе в музей предлагались кофе, чай и закуски. Для знатных любителей науки подавали даже венгерское вино.

Залы большого дворца Кикина позволяли развернуть экспозиции музея во всем их многообразии. В те годы музей представлял собой несколько постоянных помещений:

- «Натюр-камера» — экспонаты, относящиеся к естественным наукам. В том числе и анатомический зал с «уродцами» Рюйша.

- «Мюнцкамера» — здесь демонстрировались древние монеты и медали.

- «Кунсткамера» — экспозиции предметов быта с разных континентов и произведений искусства народов различных стран.

- «Государев Кабинет» — коллекция самого императора, собранная в разные годы.

Особый интерес в музее петровской эпохи представляли живые «монстры». Это были люди с необычными анатомическими отклонениями и шокирующими особенностями.

Они проживали при музее и всесторонне изучались учеными. Своей необычной внешностью они неизменно вызывали повышенный интерес посетителей.

Со временем, Кунсткамера стала приобретать известность в народе, и полюбопытствовать на ее диковинки появлялось все больше желающих. Не заканчивалось и поступление новых интересных находок, стекавшихся к воротам музея «полноводной рекой».

Даже Кикиных палат стало мало для всего количества редкостей, собранных в Кунсткамере. Стала очевидной необходимость специального здания. Разумеется, для такого заведения, как Кунсткамера и место расположения должно быть особенным. Так и получилось.

Кунсткамера в новом здании

Строительство Санкт-Петербурга было в самом начале и пока в дельте Невы по большей части были леса и болота. По проекту архитектора Ж. Б. Леблона центром новой столицы должен был стать Васильевский остров. Есть легенда о решении Петра I строить здание Кунсткамеры именно на нынешнем месте.

Легенда! Говорят, что как-то во время прогулки по Васильевскому острову заметил государь необычное дерево. Им оказалась сосна с причудливо выросшей веткой в форме ручки кувшина. Удивленный император приказал срубить сосну и витиеватый элемент ствола добавить к коллекциям. На месте «дерева-монстра» государь и приказал заложить здание для российского музея.

Императору не приходилось приказывать дважды, и в этом же 1718 году началась разработка архитектурного проекта. Предположительно, первоначальные эскизы сделал зодчий Андреас Шлютер.

Его идеи разработал и воплотил в готовый проект архитектор Г. Маттарнови. В доработке проекта и его изменениях принимал непосредственное участие сам император. Он же и утвердил нынешний вид и архитектурную концепцию Кунсткамеры.

Строительство началось в 1718 году под руководством Г. Маттарнови. В 1722 году работами по строительству руководил Н. Гербель. После него, с 1724 года, руководителем строительства стал Г. Киавери.

В каменной кладке башни он обнаружил дефекты в виде трещин и созвал авторитетную комиссию. В нее вошли ведущие зодчие того времени Доменико Трезини и М. Земцов.

В результате компетентных выводов комиссии почти готовую башню полностью разобрали, и Киавери сделал новый проект, увеличив высоту нижнего яруса и цилиндрической части башни.

В процессе продолжающегося строительства начались перемещения музейных ценностей из Кикиных палат в готовые помещения новой Кунсткамеры. К 1728 году все коллекции заняли свои места в новом здании, и в этом же году музей официально был открыт.

Строительство самого здания продолжалось под руководством М. Земцова вплоть до 1834 года. В результате получилась величественная постройка в стиле барокко на удачном месте Васильевского острова, внушающая уважение и к российской науке и к русскому зодчеству.

Кунсткамера в XVIII-XIX веках

Важным событием в истории Кунсткамеры было учреждение государем в 1724 году российской Академии наук. Музей стал частью Академии, и его экспонаты рассматривались, как инструменты познания и неотъемлемые атрибуты исследовательского процесса.

По инициативе Академии осуществляются небывалые по масштабам комплексные изыскания, внесшие знаковый вклад в раскрытие природных ресурсов России. Из многочисленных экспедиций привозились новые уникальные раритеты и артефакты, пополнявшие коллекции Кунсткамеры.

К середине XIX века их стало так много, что из единого энциклопедического музея Кунсткамера была вынуждена разделиться на несколько специализированных музеев.

Это было естественным путем развития такого сложного и разнопланового научного учреждения, каким стала Кунсткамера в первой четверти XIX века. В 1836 году принимается новый устав Академии наук и официально единый публичный музей разделяется на различные музеи и кабинеты с конкретной специализацией.

В 1878 году Этнографический и Анатомический музеи были сведены в Музей антропологии и этнографии. Этот центр, получивший в 1903 году имя Петра Великого, располагается в известном строении и сейчас.

Современный период

Открыв двери в неведомое, посетители оказываются в удивительной и загадочной стране, где каждый шаг приносит новые открытия и незабываемые впечатления. Древнейшие этнографические и антропологические коллекции поражают своими экспонатами.

Они отражают все разнообразие культур и народов, населяющих нашу планету. Триста лет российские ученые и путешественники собирали уникальные раритеты, рассказывающие о происхождении человека, развитии человеческих рас и культур всех континентов.

Внимание! Коллекции Кунсткамеры насчитывают около 1,2 млн. экземпляров и считаются самыми полными собраниями артефактов, раскрывающих развитие цивилизации.

Они уникальны по своему составу и не имеют аналогов в европейских музеях и музеях Америки. Несомненно, бесценные сокровища Кунсткамеры являются достоянием всего человечества.

Адрес музея: Университетская наб. 3. Ближайшие станции метро «Невский проспект», «Гостиный двор», «Василеостровская».

Источник: bezistorii.ru

«300 лет со времени начала строительства Кунсткамеры. История создания Кунсткамеры»

Цель моего исследования – подробнее познакомиться с историей одного из самых знаменитых классицистических зданий Cанкт-Петербурга.

Для достижения поставленной в реферате цели, я уделила внимание таким проблемам как история строительства Кунсткамеры, история жизни архитекторов и значение музея в 18 веке и сейчас. В своей работе я постаралась глубже раскрыть историю здания, как общепризнанному символу Санкт-Петербурга.

Скачать:

Предварительный просмотр:

« 300 лет со времени начала строительства Кунсткамеры . История создания Кунсткамеры»

Выполнила: ученица 10 класса

МБОУ «Гимназия №1»

Куратор: преподаватель истории

г. Новомосковск 2013-2014 уч. г.

II. История Кунсткамеры

1. Строительство и реставрации Кунсткамеры.

2. Разделы Кунсткамеры.

3. Исторические хроники.

В конце XII – начале XVIII в. начинается новая эпоха в истории и культуре России. Московское государство превращается в могущественную Российскую империю. Этот период условно называют «петровским барокко», однако русские зодчие этого времени обращались не только к барокко, но и к наследию ренессанса, и к формам классицизма , уже появившегося в это время во Франции.

Огромную роль в становлении и развитии архитектуры XVIII века сыграло основание Петербурга, как города нового типа.

В 1714 году в Петербурге появился первый в России музей, который назвали на немецкий манер «Кунсткамерой», то есть «кабинетом редкостей».

Над городом, задуманным Петром Великим и построенным по его приказу, – три парящих символа: ангел на шпиле Петропавловского собора, кораблик над Адмиралтейством и планетарная (армиллярная) сфера над Кунсткамерой. Три символа – христианской веры, покорения стихий и постижения Вселенной. И хотя армиллярная сфера была утрачена в пожаре 1747 г. и вновь появилась на башне Кунсткамеры только через двести лет, первый общедоступный музей России, несмотря на все перемены, сохранял дух Просвещения, участвуя по мере сил в грандиозном деле инвентаризации Вселенной, завещанном Петром.

Здания Музея расположены в историческом центре Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова. Именно в здании Кунсткамеры в XVIII – XIX вв. располагалась основанная Петром Великим Санкт-Петербургская академия наук, которая стала колыбелью современной Российской академии наук, Санкт-Петербургского государственного университета, Библиотеки академии наук, Главной астрономической обсерватории и еще десятков других современных российских научных и музейных учреждений. Недаром изображения здания Кунсткамеры являются логотипами не только нашего Музея, но и Российской академии наук в целом.

Комплекс зданий, в котором располагается Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН – МАЭ РАН, это историческое здание Кунсткамеры и пристроенный к нему в XIX в. так называемый «Музейный флигель». Основное здание Музея антропологии и этнографии – выдающийся образец барокко петровской эпохи. Это самое старое музейное здание в мире.

Цель моего исследования – подробнее познакомиться с историей одного из самых знаменитых классицистических зданий Cанкт-Петербурга.

В своем реферате я попыталась ответить на вопросы: Когда было построено здание? Кем построено? Когда и кем реставрировался музей? Какое назначение имеет сейчас здание? Все эти вопросы в истории музея неоднозначны, чем и вызвали мой интерес.

Для достижения поставленной в реферате цели, я уделила внимание таким проблемам как история строительства Кунсткамеры, история жизни архитекторов и значение музея в 18 веке и сейчас. В своей работе я постаралась глубже раскрыть историю здания, как общепризнанному символу Санкт-Петербурга.

Одним из достижений Петра I было создание естественнонаучного музея – Кунсткамеры. Своё начало она берёт от коллекции голландского учёного – Рюйша, который создал коллекцию анатомических препаратов. Её купил Пётр во время своего Великого посольства.

Впоследствии музей пополнился другими коллекциями, и вошла в состав Академии наук России. Для пополнения музея проводились различные академические экспедиции, в ходе которых собирались и скупались различные редкие предметы.

После академических экспедиций коллекции всех отделов Кунсткамеры пополнились весьма основательно. В путеводителе тех лет говорится: «в нашем хранилище находится не только все, что в иностранных кунсткамерах между редчайшими и достопамятнейшими почитается вещами, но и такие вещи, которых нигде не обретается». Это было действительно так.

Коллекций скопилось столько, что для них уже не хватало места, и многие из них стояли нераспакованными. Комнаты были завалены ящиками, тюками и посылками; ко многим шкафам было не подойти. Музей был похож скорее на склад, чем на научное учреждение.

Петровская Кунсткамера в XVIII веке обладала уникальными коллекциями по естественной истории и этнографии. Благодаря собранным учеными сокровищам музей обогатился таким количеством экспонатов, каковым «множеством ни один в Европе кабинет славиться не мог». Он по-прежнему оставался единственным и центральным русским музеем.

В первой половине XVIII века в Кунсткамере было собрано огромное количество всевозможных экспонатов. Они были привезены со всех частей света, кроме Австралии. Такого богатого собрания не было в то время ни в одном музее Европы.

Все собранные экспонаты поделили по разным группам и разместили в разных кабинетах: Кунст-кабинете, Натур-лаборатории, Императорском кабинете, Физическом кабинете, Мюнц-кабинете, Библиотеке. Все материалы нужно было привести в систему, описать их, составить каталоги и устроить экспозицию. Этим также занимались первые академики. Теперь в Кунсткамере не скапливались беспорядочно случайные «раритеты», «монстры» и «курьезы». Их место заняли систематические собрания животных, насекомых, минералов, а также этнографических коллекций.

От большого пожара 1747 года Кунсткамера сильно пострадала: сгорела часть музейных коллекций и библиотечных книг. Часть коллекций удалось спасти, но ущерб Кунсткамере был нанесен страшный. Долгие годы после пожара велись восстановительные работы, и только в 1766 году музей вновь открылся для обозрения. Но здание еще долго оставалось без купола башни.

Его восстановили не скоро — после войны в 1948 году. Постепенно Кунсткамера восполнила свои потери и одновременно преобразовалась. Она стала уникальным музеем природы и человека, подобного которому не было больше не только в России, но и в странах западной Европы.

В Императорском кабинете, созданном в память и во славу Петра, устало откинулся на спинку кресла сам Петр — знаменитая «восковая персона». Широко раскрытыми глазами он смотрел перед собой, и его лицо пугало своей жизненностью. Его вылепил из воска Растрелли с алебастровой маски, снятой после смерти Петра. Туловище статуи было выточено из дерева, а руки и ноги крепились на шарнирах, так что им можно было придавать любое положение. «Восковая персона» восседала на том самом кресле, на котором сиживал сам царь в торжественных случаях: оно стояло на возвышении, под балдахином. Хранились в Кунсткамере и другие вещи Петра: токарные станки, приборы, зеленый суконный мундир Преображенского полка, прострелянная на войне шляпа, знакомая многим дубинка Петра с набалдашником из слоновой кости.

Коллекции Кунсткамеры накапливались, и им со временем стало тесно. По мере развития науки и накопления материалов от Кунсткамеры стали отделяться различные научные и научно-технические учреждения: химическая лаборатория, астрономическая обсерватория, ботанический сад, типография. В 1764 году была создана особая Академия художеств, и в ее ведение отошло все, что было связано с художественными ремеслами и искусством.

Серьезные перемены в жизнь Академии Наук и Кунсткамеры внес XIX век. В 1818 году был учрежден Азиатский музей, и тем самым было положено начало востоковедной науке. В начале XIX века один за другим на базе коллекций Кунсткамеры было создано несколько академических музеев: Минералогический музей, Анатомический кабинет, Зоологический, Ботанический и Этнографический музеи. Позже из этих музеев выросли или академические институты, или существующие и сейчас музеи.

Прежний тип музеев с их устаревшими принципами выставок экспонатов все меньше удовлетворял изменяющимся и научным, и просветительным целям. Теперь музеи начали вести самостоятельную научную работу и в то же время превращались в экскурсионную аудиторию с новыми требованиями к музейным выставкам.

Этнографический музей был выделен в 1837 году. Позже он стал единственным в стране музеем для двух тесно связанных наук — этнографии и антропологии. Он так и стал называться — Музей антропологии и этнографии. Он унаследовал не только коллекции Кунсткамеры, но и ее старинное здание.

Строительство здания Кунсткамеры

Здание Кунсткамеры принадлежит к числу немногих хорошо сохранившихся памятников русского зодчества первой четверти XVIII века. Оно предназначалось для библиотеки и коллекций первого русского музея, основанного Петром I. Первоначально под Кунсткамеру были отведены палаты Кикина близ Смольного двора. Небольшие по размерам, они могли служить для музея лишь временным пристанищем.

Заложенное в 1718 году и завершенное в 1734 году здание Кунсткамеры имеет сложную историю. Его строительство осуществлялось архитекторами И. Маттарнови, Г. Киавери, М. Земцовым.

Здание имеет три этажа и разделяется башней на две одинаковые части. Башня украшена рустовкой, скульптурой в нишах, колоннадой в 2 яруса и увенчена фонариком с куполом, несущим глобус. Башня в виде двух восьмериков с золоченным куполом. Первоначально Кунсткамера была деревянной, боковых крыльев не было, позже – кирпичной, оштукатуренной и выкрашенной в голубовато-бирюзовый цвет «под Рамтерелли». В качестве основного декора стен применены обычные плоские наличники стен и фленки.

Восточный корпус с большим двухэтажным залом предназначался под библиотеку, симметричный ему западный корпус с таким же залом — под музейные коллекции. В центральном объеме и башне размещались анатомический театр и первая русская обсерватория. В круглом зале третьего этажа был установлен так называемый «Готторпский глобус».

В 1747 году здание пострадало от пожара и было восстановлено в 1754-1758 годах архитектором С. И. Чевакинским, упростившим его первоначальный облик. Сгоревшая вышка башни не была восстановлена. Архитектурная обработка главного фасада Кунсткамеры в том виде, в каком она была осуществлена, не вполне отвечает замыслу Матарнови. Отсутствует задуманное им скульптурное оформление.

Плоские лопатки членят стену по вертикали. Лопатки на выступающих углах рустованы. Характерен для зодчества начала XVIII века мотив неглубоких круглых ниш под окнами.

В помещениях первого этажа Кунсткамеры сохранилась лепная обработка сводов, выполненная в 1760-х годах в стиле барокко. В 1777-1779 годах в связи с 50-летием Академии наук помещения были украшены четырьмя скульптурными аллегорическими группами, бюстами и медальонами выдающихся ученых.

До нашего времени дошли два гипсовых аллегорических барельефа, исполненных скульптором М. П. Павловым в 1778 году. Один из них изображает «Россию», другой — «Празднующую Европу». Из скульптурных портретов сохранился один барельеф с изображением великого математика XVIII века Л. Эйлера. Отдельные помещения Кунсткамеры (в том числе «Египетский зал») расписаны в 1819-1825 годах художником Ф. Рихтером. В 1887 году в связи с ростом этнографических коллекций Академии наук Кунсткамера была расширена путем пристройки флигеля по переулку.

В 1947-1948 годах архитектором Р. И. Капланом-Ингелем в соответствии с первоначальным проектом над башней Кунсткамеры восстановлена вышка. В настоящее время в залах Кунсткамеры экспонируются коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской Академии наук, том числе предметы, хранившиеся в петровской Кунсткамере. Помещения башни заняты Музеем М.В. Ломоносова.

Здесь хранится знаменитый Готторпский глобус, восстановленный после пожара 1747 года.

Выбор места для нового здания, по преданию, был сделан непосредственно Петром I. Его внимание привлекли две сосны, росшие на диком берегу Невы. Петр приказал осторожно срубить эти деревья с причудливо переплетенными и вросшими в ствол сучьями, а наиболее курьезные части их передать в Кунсткамеру.

Этот один из самых ранних экспонатов Кунсткамеры и сегодня можно увидеть в экспозиции музея. На месте, где росли деревья, было решено заложить фундамент для постоянного здания Музея.

Размеры задуманной постройки по тому времени были необычайно велики: длина ее достигала без малого 100 м (97.2 м), а ширина равнялась 15 м. Петр I интересовался состоянием постройки и неоднократно торопил ее окончание. Однако при его жизни здание достроено не было. К началу 1725 г. были возведены лишь стены. Кладка башни, венчавшей здание, и внутренняя отделка были осуществлены Академией уже после смерти царя-реформатора.

Первоначальный проект здания был составлен архитектором Георгом Иоганном Маттарнови, начавшим постройку, но не закончившим ее (1718–1719). После смерти Маттарнови работами руководил Николай Федорович Гербель (1719–1724), несколько видоизменивший проект. Так, оконные проемы украшались кирпичной кладкой, что выглядело богаче, но не соответствовало тому, что было на первоначальном чертеже. Нижний остов башни из двухэтажного стал трехэтажным. При Гербеле здание было выстроено вчерне, с незаконченной башней, в кладке которой появились угрожающие трещины.

Сменивший Гербеля итальянский архитектор Гаэтано Киавери (1724–1727), обнаружив дефекты в башне, настоял на создании комиссии, в которой приняли участие известнейшие архитекторы того времени Доменико Трезини, Михаил Земцов и ряд других зодчих. По предложению комиссии башня была разобрана. Г. Киавери составил новый проект оформления здания. Облик всей башни резко меняется.

Нижняя объемная часть становится выше. Вместо четырех павильонов вокруг цилиндра башни появляется легкая колоннада. Высота цилиндрической части башни увеличивается. Наконец, башня увенчивается вышкой с установленной на ней астрономической (армиллярной) сферой.

Указанный вариант оформления башни является последним из нескольких выполненных Г. Киавери по требованию известного астронома Делиля, приглашенного Петром для работы в обсерватории. По проекту Г. Киавери над боковыми ризалитами по фасаду со стороны набережной вместо скромной балюстрады появились вычурные барочные фронтоны с богатой скульптурой на академические мотивы. Г. Киавери не достроил вышку башни, которую по его проекту завершил в 1734 г. архитектор Михаил Земцов.

Одновременно М. Земцов заканчивал верхнюю часть башни, увенчанную сферой. Кроме того, в 1735 г. из липового дерева мастером Кохом (вероятно по рисункам М. Земцова) были выполнены скульптуры, установленные в нишах северного и южного фасадов. Двенадцать статуй олицетворяли собой разные науки

Круглый зал первого этажа предназначался для Анатомического театра, в зале же третьего этажа был установлен «славный Готторпский глобус», переданный академии наук по сенатскому указу от 30 сентября 1725 г..

Здание значительно пострадало во время пожара 1747 г. В последующие годы оно было восстановлено С.И. Чевакинским без верхнего яруса башни. Одновременно производились работы по укреплению берега, близость которого к зданию Кунсткамеры давно вызывала опасение архитекторов. В бурную погоду волны Невы достигали ее фундамента и подмывали его. В результате работ по укреплению берег Невы был отодвинут от здания Кунсткамеры на 5 м. От стрелки Васильевского острова до 7-й линии появилась деревянная, из половинчатых бревен, набережная, а перед академическими домами выросли на высоких сваях 2 новые нарядные пристани

Первоначальный облик был возвращен зданию только в 1948 г., когда башню увенчала знаменитая армиллярная сфера (проект Р.И. Каплан-Ингеля). Капитального ремонта здания не проводилось с середины XVIII в., поэтапный ремонт и реконструкция здания были начаты лишь в 1998 г. и из-за недостаточного финансирования они далеки от завершения.

В 1887 г. Музею было предоставлено сравнительно просторное выставочное помещение, состоящее из двух залов (архитектор Р.Р. Марфельд) в здании, пристроенном перпендикулярно зданию Кунсткамеры. В этом помещении 23 сентября 1889 г. и открылась первая экспозиция объединенного Музея антропологии и этнографии. В 1912 г. над Музейным флигелем был надстроен третий этаж.

В Кунсткамере имеются богатейшие коллекции по традиционной культуре и быту коренных народов Североамериканского континента — эскимосов , алеутов и ндейцев . Особый интерес вызывают композиции: сцена лечения больного шаманом , ритуальный танец вызова дождя и другие.

На этой экспозиции представлены быт и культура японцев и айну . Одним из основных промысловых занятий на острове было рыболовство, и Кунсткамера обладает большим собранием разнообразных снастей : крючков, сетей, ловушек. Самурайские доспехи , выставленные на экспозиции, поражают отделкой и сложной конструкцией.

Зал, посвящённый Африке, знакомит посетителей с историей и бытом многих народов, населяющих Африку южнее Сахары . На экспозиции представлены различные орудия труда, бывшие главными орудиями земледельцев. Также представлены предметы, искусно вырезанные из дерева и кости.

В Китае проживает 50 национальных меньшинств, и экспозиция, посвящённая народам Китая, характеризует лишь основные стороны их быта и культуры. Китай считается родиной фарфора , и музей располагает многими предметами из фарфора, а также предметами из перегородчатой эмали , камня, дерева и кости.

В зале Монголии интерес вызывает жилище кочевника — юрта , а также экспонаты с традиционным монгольским орнаментом. Им украшали одежду, орудия труда, сёдла, попоны и многое другое.

Раздел музея, посвященный народам Южной Азии — один из самых богатых. В Кунсткамере большое собрание резного дерева, привезённого из разных районов Индии. Также представлены коллекции различных масок, старинные театральные костюмы, куклы театра марионеток.

Индонезийский раздел обращает внимание на кинжалы — крисы . Лезвие этих кинжалов изготовлялось из особой стали и часто имело форму языка пламени. Также интересны материалы экспозиции, рассказывающие о теневом театре .

Здесь представлены примитивные орудия труда охотников и собирателей.

В этом разделе собраны экспонаты с анатомическими уродствами и разнообразные природные редкости, например, сиреномелия , двухголовый ягнёнок, сиамские близнецы и многое другое.

Первоначальная коллекция Кунсткамеры насчитывала более 2000 экспонатов и была куплена Петром I в 1717 году у её создателя Фредерика Рюйша , голландского анатома за 30 000 гульденов

История Кунсткамеры и русской науки XVIII в.

Раздел включает три экспозиции, объединённые под условным названием «Музей М. В. Ломоносова» . Экспозиция «Зал заседаний („Конференц-зал“) Петербургской академии наук » представляет повседневную деятельность первого научного учреждения России и биографию М. В. Ломоносова . Две другие экспозиции — « Астрономическая обсерватория Петербургской академии наук » и «Большой Готторпский Глобус-Планетарий» — освещают ранний период истории Кунсткамеры, когда в башне здания располагались Астрономическая обсерватория, служба точного времени и условная линия Петербургского меридиана .

Начало коллекции Петр I положил еще в XVII веке. Однако по приезде в Санкт-Петербург оказалось, что помещения маловаты, да и на охрану коллекции понадобился целый штат смотрителей. Если бы коллекция не пополнялась, то может быть, все оставалось бы как есть. Но со всей страны привозили различные экспонаты, и вскоре «кабинет» оказался явно тесноватым

Особенно после того, как в Санкт-Петербург было доставлено одно из самых примечательных творений того времени – Готторпский глобус. Он представлял собой полый шар диаметром 3,11 метра и весом 3,5 тонны, выполненный по железному каркасу. Его внутренняя и наружная поверхности расписаны по оклеенному холсту: на наружной – карта Земли, на внутренней – небесные Созвездия.

Глобус-планетарий был изготовлен в 1654-1664 годах в Голштинии по заказу Фридриха III под руководством географа и придворного астронома голштинских герцогов Адама Олеария. Диковинка была подарена Петру I в ходе Северной войны и в 1717 году прибыла в Северную Пальмиру.

Уже в следующем, 1718 году, музейные экспонаты перенесли в дом опального вельможи Александра Васильевича Кикина, который в ходе расследования дела царевича Алексея был убит. Домочадцев из его двухэтажного дома выселили, а его здание конфисковали. Тогда же Петр решил приспособить его под Кунсткамеру и Библиотеку. Новое место получило название Кикиных палат.

Под экспонаты были отведены 8 комнат (залов). В первой комнате были расставлены препараты в стеклянных сосудах из коллекций голландского анатома Рюйша, приобретенные Петром во время Великого посольства. Здесь можно было увидеть искусно препарированные головки детей, отдельные части человеческого тела, всевозможных мелких животных, птиц и тому подобные диковинные, невиданные вещи.

Кстати, в том же году в Санкт-Петербург со всей России начали присылать свои диковинки. Из Выборга прислали овцу с двумя языками и двумя глазами с каждой стороны, из Тобольска – барашков, одного – с восемью ногами, другого – с тремя глазами. Кроме того, были здесь и «странные мыши с собачьими мордами» и много чего еще…

Особую «жуть» у посетителей вызывал зал живых экспонатов – люди-уроды. Их называли монстрами и они отличались от обычных людей какими-нибудь странными особенностями. Так, монстр Фома был коротышкой, всего 126 сантиметров. К тому же у него на руках и на ногах росло всего лишь по два пальца, похожих на клешни рака. Монстры жили при Кунсткамере и их показывали зрителям, как и все остальные экспонаты.

С 1719 года Кунсткамера открылась для посетителей. Чтобы увеличить посещаемость музея, Петр I решил на зависть всей Европе не взимать входную плату с посетителей, наоборот, каждому при посещении выдавалось угощение – чашечка кофе или рюмка водки. На эти цели из государственной казны выделялось по 400 рублей. Для посетителей познатнее были еще и бонусы: дамам выдавали конфеты к кофе (в те времена их называли «цукерброды»), а кавалерам водку заменяли на венгерское токайское вино с закусками…

К тому времени стало ясно: экспонаты прибывают так стремительно, что Кикины палаты – это временное пристанище музея. Для Кунсткамеры начали строить новое здание, правда «растянули удовольствие» аж до 1734 года. Справедливости ради, следует сказать, что переезд состоялся несколько раньше, в 1727 году.

Ломоносов стал свидетелем страшного пожара

И еще один факт, о котором нельзя не упомянуть: в башне здания Кунсткамеры с 1741 по 1765 годы проработал знаменитый Михайло Ломоносов, основатель Российской Академии наук и университета. В башне был открыт первый планетарий и работала астрономическая обсерватория. Именно в этот период (1747 год) разразился самый разрушительный пожар. Во-первых, почти все здание было уничтожено огнем, а во-вторых, что не менее обидно, не пощадил «красный петух» и часть экспонатов. Но, в конце концов, одни диковинки были заменены другими, а здание почти полностью восстановили.

О Кунсткамере были наслышаны все прогрессивные ученые того времени. Достаточно сказать, что экспонаты для нее поставляли в свое время такие выдающиеся люди, как Д. Кук, Ф. Ф. Беллинсгаузен, Н. Н. Миклухо-Маклай и многие другие знаменитые путешественники. К слову, к 1800 году было собрано около двух миллионов экспонатов, из них 250000 этнографических, полмиллиона археологических и 380.000 антропологических объектов со всего света.

«Дети» одной матери

Время от времени от Кунсткамеры «отпочковывались» музеи. В частности, в 1838 году был открыт отдельный Зоологический кабинет, который со временем стал основой для Зоологического музея, ныне являющегося одним из крупнейших музеев мира. Число экспонатов в нем более 30 тысяч. Кроме этого, самостоятельными единицами стали Этнографический, Азиатский, Египетский, Анатомический, Ботанический, Минералогический музеи…

О Кунсткамере можно рассказывать долго. Но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать. А потому помните – Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) им. Петра Великого Российской Академии наук широко открыл двери для всех жителей и гостей Санкт-Петербурга.

Кунсткамера, основанная ещё Петром I , является одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга. Более того, данный музей является одним из известнейших музеев мира.

Кунсткамера является естественнонаучным и историческим музеем, потому что в нём собраны различные музейные предметы, связанные с анатомией, антропологией, этнографией, историей.

В музей входят коллекции, связанные с этими науками. Сам он отнесён к Российской Академии Наук.

31 января 1714 года, 300 лет назад, Петр I отдал распоряжение перевезти все свои коллекции диковинок из Москвы в новую столицу России – Санкт-Петербург – и разместить их в служебном помещении Летнего дворца на Фонтанке. До этого коллекция хранилась в Москве. Император распорядился называть собрание своих диковинок Куншткамерой – кабинетом редкостей.

Список использованной литературы

1. Бюрикова Н.В. История архитектуры: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2006.

2. История Русской Архитектуры. Второе издание исправленное и дополенное. — М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре — М, 1956.

3. Игорь Грабарь. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. — Спб.: Лениздат — Санкт-Петербург, 1994/

Источник: nsportal.ru