Строительно-монтажные работы делятся на общестроительные и специальные. К первым относятся земляные, бетонные и железобетонные, каменные, отделочные, плотничные, столярные, кровельные работы и монтаж строительных конструкций, ко вторым — монтаж внутреннего санитарно-технического оборудования, элекг тромонтажные работы.

При возведении зданий принято группировать работы по отдельным циклам. После окончания подготовительного периода строительства осуществляют работы первого цикла — возведение подземной части здания. В этот цикл входят земляные работы и возведение всех конструкций, находящихся ниже уровня пола первого этажа, — фундаментов, стен и перекрытия подвала. Во второй цикл входит возведение надземной части здания — монтаж строительных конструкций, кирпичная кладка стен, заполнение дверных и оконных проемов, кровельные и столярные работы. К третьему циклу относятся отделочные работы.

Санитарно-технические, электромонтажные работы, монтаж технологического оборудования выполняют одновременно со вторым и частично с третьим циклами.

Этапы работ после строительства «коробки» дома. Очередность работ.

В зависимости от роли строительных и монтажных процессов при возведении зданий и сооружений их подразделяют на подготовительные, транспортные, основные, вспомогательные и заключительные. Строительная продукция создается в результате выполнения основных процессов.

По завершении основных и связанных с ними вспомогательных процессов выполняют заключительные процессы, после которых может быть произведена приемка продукции.

По степени участия машин и средств механизации при исполнении процессов их подразделяют на механизированные, полумеханизированные и ручные.

В зависимости от сложности исполнения процессы могут быть простыми и комплексными.

Простой трудовой процесс представляет собой совокупность технологически связанных между собой рабочих операций, выполняемых одним рабочим или группой (звеном) рабочих. Каждая рабочая операция состоит из рабочих приемов, которые, в свою очередь, состоят из рабочих движений. Рабочие приемы и движения выполняет один рабочий.

Комплексный трудовой процесс представляет собой совокупность одновременно выполняемых простых процессов, взаимно зависимых и связанных единством конечной продукции.

Примерами элементов процессов и самих процессов могут служить следующие: рабочее движение—поднять руку с молотком; рабочий прием — забить гвоздь ударом молотка; рабочая операция— изготовить деревянный щит опалубки; простой процесс — установить опалубку железобетонного монолитного фундамента; комплексный процесс — возвести фундамент из монолитного железобетона: установить опалубку и арматуру, уложить бетонную смесь с последующим уходом за бетоном.

Для выполнения каждого строительного процесса необходимо правильно организовать рабочее место.

Рабочим местом называется пространство, в пределах которого перемещаются участвующие в строительном процессе рабочие, расположены различные приспособления, предметы и орудия труда.

Ремонт квартир. Подробно про последовательность и этапы. План производства отделочных работ (ППР).

Участок работы, выделяемой одному рабочему или звену, называется делянкой, а участок, выделяемый бригаде, — захваткой. Размеры делянки и захватки должны обеспечивать достаточный фронт работ, позволяющий рабочему, звену и бригаде производительно и безопасно работать в течение продолжительного времени (не менее полусмены) без перехода к новому месту работы.

Строительные процессы на объекте или на части объекта можно вести последовательно, параллельно или поточно.

При поточном, наиболее эффективном, методе строительные процессы выполняют в определенном порядке (совмещая их во времени), обеспечивают ритмичность производства и наиболее рациональное использование рабочих кадров и технических средств. Объект делят на захватки, количество которых должно быть достаточным, чтобы бригады разных профессий могли выполнять строительные процессы одновременно, перемещаясь после окончания работы с одной захватки на другую. Для некоторых процессов захватку делят по высоте на ярусы.

Применение поточного метода повышает производительность рабочих и машин, сокращает продолжительность строительства и снижает себестоимость работ. Такой метод особенно результативен при массовом строительстве однотипных или близких по конструкциям зданий и сооружений.

Смотрите также:

Раздел II. Арматурные работы. Арматурная сталь и изделия из нее. Классификация и сортамент арматурной стали.Раздел III. Бетонные работы.

Бетон и бетонная смесь.

Глава X. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Заготовка и монтаж арматуры.Заготовка арматурных изделий производится, как правило, централизованно на_ бетонных заводах годовой» мощностью 20.

Особенности произ-ва железобетонных работ в зимних условиях в основном определяются выбором метода выдерживания бетона при отрицательных темп-pax (см. Бетонные работы, Арматурные работы, Опалубочные работы, Зимние работы).

ном ( 1.17). 4. По способу применения при армировании железо. бетонных элементов различают напрягаемую арматуруПластические свойства арматурных сталей имеют большое значение для работы железобетонных конструкций под нагрузкой, механизации арматурных работ.

Весьма трудоемкими, маломеханизированными и дорогостоящими являются опалубочные и арматурные работы.подвеска и крепление к арматуре опалубки, ходов сообщения, путей для транспортирования бетонной смеси, производственных или монтажных устройств должны.

Под нижнюю арматурную сетку фундамента укладывают бетонные подкладки 6, обеспечивающие образование защитного слоя!Во вре* мя работы вибраторов они не должны опираться на арматуру монолитных конструкций.

Арматура должна надежно работать совместно с бетонным камнем, ее прочностные свойства должны полностью использоваться при работе под нагрузкой. Марку арматурной стали выбирают с учетом типов, монолитных конструкций и схемой их работы, а также прочностных.

Бетон и железобетон. Бетонные и железобетонные работы являются . В разделе втором «Арматурные работы» приведены данные об арматурных сталях, способах механической обработки и электрической сварки арматуры

Арматурные работы. Изготовление арматуры. Армирование плиты. Изготовление бетона, растворов, арматуры. Бетонные и арматурные работы. Арматурная сталь винтового профиля Контроль качества упрочненной .

После укладки арматурного каркаса бетонная смесь, поданная на ленту, вибрируется и уплотняется с помощью расположенных сверху валков.Защитный слой бетона необходим для совместной работы арматуры с бетоном на всех стадиях изготовления, монтажа и.

Бетонные и арматурные работы. Арматурные работы. Для придания жесткости железобетонным конструкциям их армируют либо стержнями из профилированной стали ( 78), либо сеткой из стальной проволоки ( 79).

§ 29. техника безопасности при производстве бетонных и железобетонных работ. Мероприятия по безопасному производству опалубочных, арматурных и бетонных работ разрабатываются в проекте производства работ и технологических картах.

Арматурные работы. Изготовление арматуры. Армирование плиты. Изготовление бетона, растворов, арматуры. Бетонные и арматурные работы. Арматурная сталь винтового профиля Контроль качества упрочненной .

Холоднотянутую проволочную арматуру подразделяют на арматурную проволоку и арматурные проволочные изделия.Установленная в конструкцию арматура должна предохраняться от повреждения и смещений в процессе производства бетонных работ.

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ. Приемка и контроль качества сварных арматурных изделий.Изготовление бетона, растворов, арматуры. Бетонные и арматурные работы. Арматурная сталь винтового профиля Контроль качества упрочненной .

Если начался процесс текучести, т. е. арматура получает значительные удлинения, в бетоне возникают недопустимо большие трещины и процесс удлинения арматуры заканчивается разрушением железобетонной конструкции.Бетонные и арматурные работы.

. и бетоном совместно; стадия III — стадия разрушения, характеризующаяся относительно коротким периодом работы элемента, когда напряжения в растянутой стержневой арматуре достигают физического или условного предела текучести, в высокопрочной арматурной.

Изготовление бетона, растворов, арматуры. Производство бетона. Бетонные конструкции классифицируют в Финляндии на 1-й, 2-й и 3-й классы. В жилых домах применяют обычно бетон 2-го класса, в сооружениях с малой нагрузкой — 3-го класса.

Этот процесс состоит из связанных операций по транспортированию, подаче на рабочее место, приемке и уплотнению бетонной смеси. Бетонирование влияет на сроки выполнения опалубочных и арматурных работ.

Бетонные и железобетонные изделия и конструкции изготовляют на специальных заводах или полигонах.производстве стоимость арматуры составляет около 20% себестоимости железобетонных изделий, поэтому вопросы организация арматурных работ на завод сборного.

Источник: www.bibliotekar.ru

Последовательность выполнения работ

Технологическая последовательность строительных работ зависит от проектных решений, особенностей технологических схем выполнения отдельных процессов, очередности ввода в эксплуатацию объекта, взаимозависимости между процессами, технических и финансовых возможностей строительных организаций и т. п.

Практика организации работ выявила ряд закономерностей, которые следует учитывать при проектировании СМР. До начала выполнения подземного цикла должны быть выполнены все подготовительные работы (расчистка площадки, разбивка здания, подвоз материалов и т, д.). Надземный цикл выполняют после возведения всех несущих конструкций нулевого цикла. Отделочные работы можно начинать до окончания работ по возведению несущих конструкций надземной части здания. Специальные монтажные работы выполняют с соответственным делением на три части (устройство вводов, прокладка сетей, установка санитарно-тех-нической, электромонтажной и прочей арматуры).

Основным условием при проектировании последовательности выполнения строительных работ является их взаимозависимость. Так, оштукатуривание стен в каменном здании должно начинаться лишь после монтажа перегородок, оклейка стен обоями — после

остекления проемов и т.д. Последовательность, совмещение работ и их взаимоувязку производят так, чтобы обеспечить высокое качество строительной продукции, соблюдение технологии и требований техники безопасности, сокращение продолжительности строительства.

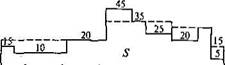

При составлении графика выполнения строительных процессов учитывают целесообразность равномерного потребления основных ресурсов, прежде всего трудовых за счет последовательного и непрерывного перехода рабочих бригад с одного участка работы на другой в соответствии с принципами поточного строительства. Выравнивание потребности в рабочих кадрах по объекту в целом можно осуществлять, перераспределяя сроки начала и окончания работ, особенно неучтенных. Это выравнивание является относительным и выполняется только в пределах рациональной технологической последовательности выполнения работ (рис.16.1).

Календарный план строительства объекта

График движения рабочих: —— до корректировки;

|

Бульдозер __ Экскаватор

График работы машин

Рис. 16.1. Календарный план строительства объекта

Общая продолжительность работ 170 дней. При земляных работах, возведении подземной и надземной частей здания, а также кровельных работах принят последовательный метод выполнения работ.

Отделочные работы начинаются в подвальной части и нижних этажах здания на захватках, над которыми не ведутся монтажные работы.

Специальные работы разделены на три этапа: устройство вводов в период возведения подземной части, прокладка сетей при возведении надземной части, установка санитарно-технической и электрической арматуры в период выполнения отделочного цикла.

После предварительного построения календарного плана оказалось, что требуется произвести выравнивание графика движения рабочих, поскольку Кл1 = 2,1 > 1,5, т.е. превышает требуемые пределы.

В результате корректировки спецмонтажные работы второго этапа передвинуты по времени, а неучтенные работы (20 % СМР) намечено выполнить в периоды наименьшей потребности в рабочих кадрах.

Подсчет Кк произведен по площади S, образованной в результате построения скорректированного графика движения рабочих:

= S> + S2 +. +S, = 20 чел. • 80 дней + 35 чел. • 50 дней +

30 чел. • 30 дней + 15 чел. ■ 10 дней = 4400 чел.-дней; 4400: 170 ^ 25,88 = 26 чел.; К™* = 35:25,88 = 1,35 < 1,5.

Скорректированный календарный план отвечает требованиям равномерного потребления трудовых ресурсов.

16.5. Выбор методов производства работ на основе технико-экономического сравнения вариантов

Сравнение вариантов производства работ подразумевает технико-экономическую оценку выполнения ведущих процессов: возведение, монтаж или бетонирование несущих и ограждающих конструкций. Сравнение вариантов производится по:

выбору эффективных технических средств и механизмов в рамках одной технологии производства работ;

выбору эффективной технологии производства работ в рамках неизменного конструктивного решения объекта.

В обоих случаях на первом этапе подбирают варианты технологии, типы и марки машин, отвечающих по техническим характе-

ристикам предъявляемым требованиям. На втором этапе определяется экономически более выгодный вариант.

За критерий эффективности сравниваемых вариантов принимают дополнительную прибыль для строительной организации, получаемую за счет снижения себестоимости СМР.

Если разница в дополнительной прибыли сравниваемых вариантов незначительна, то учитывают продолжительность и трудоемкость работ.

Экономия затрат (дополнительная прибыль) при производстве СМР:

где Эм — экономия по статье «Материальные ресурсы»; Ээм — экономия по статье «Эксплуатация машин*; Ээп — экономия по статье «Основная заработная плата»; Энт — экономия накладных расходов за счет снижения трудоемкости работ; Эуп — экономия условно-постоянных расходов от сокращения продолжительности СМР.

Для определения дополнительной прибыли по каждой вышеуказанной статье рассчитывают себестоимость С, затем, вычитая себестоимость по рассматриваемой статье из эталонной определяют прибыль или экономию Э. Эталонным можно принять вариант, в котором себестоимость подсчитана по проекту-аналогу, нормативным документам или варианту с наибольшей продолжительностью работ.

Расчет осуществляют только по тем статьям затрат, которые изменяются хотя бы в одном из сравниваемых вариантов, т. е. определяют сравнительную себестоимость работ по вариантам. Для определения себестоимости СМР по каждому варианту подсчи-тываются прямые затраты и накладные расходы.

где Рн — расход материалов на единицу объема работ; V ~ объем работ в натуральных показателях, м 2 , м 3 , т; Цм — цена за единицу материала. Если по вариантам расход материалов не изменяется, расчет не выполняют.

Стоимость эксплуатации машин

Стоимость устройства и разборки подкрановых путей или полос движения:

где Е,л ~ стоимость 1 м рельсовых путей или полос движения крана; Д — протяженность рельсовых путей или полос движения, м.

Стоимость перебазировки и установки машин на объекте

где Еъ Е^ — стоимость перебазировки соответственно машины и дополнительной секции машины; пп, лпб — количество машин и секций.

Себестоимость аренды машины

где См.ч — стоимость 1 маш.-ч эксплуатации машины; 7″ч — время работы машины, ч; Тч = V/H, П — часовая производительность машины, т/ч.

Стоимость израсходованной электроэнергии

Сэ = ZjPyKn 7чЦэ^з>

где Ру — установленная мощность электродвигателей машины, кВт; AJ. и К3 — соответственно коэффициенты спроса и занятости машины (для крана Кс = 0,5, £, = 0,3); Цэ — цена 1 кВтч электроэнергии.

Заработная плата рабочих Зп может быть определена по калькуляции или в размере 20% суммы прямых затрат П3. Накладные расходы Н принимают в размере 15 % суммы прямых затрат, включая заработную плату. Накладные расходы механизаторов включены в цену аренды. Условно-постоянная часть накладных расходов Ну п принимается в размере 50 % Н.

Снижение условно-постоянных расходов за счет сокращения продолжительности работ

где Г2иГ] — продолжительность строительства по сравниваемым вариантам.

Пример выбора варианта механизации монтажного процесса по установке несущих и ограждающих конструкции.Характеристика объекта: ширококорпусное гражданское здание размером в плане 48×28 м, высотой 36 м. Объем монтажных работ 1000 т, стоимость работ 132 тыс. руб. (в ценах 1984 г.).

По техническим характеристикам подобраны краны: вариант № 1 — передвижной башенный кран КБ-674; вариант № 2 — передвижной башенный кран КБ-503 и стреловой пневмоколесный кран КС-7361.

Краны работают с противоположных сторон здания. Длина подкрановых путей 50 м (четыре звена по 12,5 м), длина полосы движения для крана КС-7361 — 48 м.

Сравнение представлено в табличной форме (табл. 16.3). При расчетах использованы данные, приведенные в прил. 3 [18, табл. 5].

Более экономичным оказался второй вариант.

Таблица 16.3 Экономическое сравнение вариантов выполнения монтажных процессов

КБ-503 совместно с КС-7361

Устройство рельсовых путей и полосы движения крана 1 Ср.п = 5ЖД

Себестоимость аренды кранов Г = У Г Т

Сумма прямых затрат на эксплуатацию кранов П3

Заработная плата Зп = 20 % П.

Накладные расходы Н = 0,15П3

в том числе условно-постоянная часть Ну п = 50 % Н

Снижение Ну„ за счет сокращения продолжительности работ Э,.п = Нуп(1 — Г2/Г,)

Дополнительная прибыль на единицу продукции (I т)

7,2-156,25 = = 1125,00 (руб.)

0,15-111,2х хО,06-156,25 = = 156,38 (руб.)

1267 + 5005 + + 1125+156,38 = = 7553,38 (руб.)

0,2-7553,38 = = 1510,68 (руб.)

0,15-1510,68 = — 226,60 (руб.)

25,34-50+ 12,3348 = 1858,84 (руб.)

3290 + 214+ 36,08-5 = 3684,40 (руб.)

(7,86 + 7,55)73,53 = = 1133,10 (руб.)

0,15-137,5-0,06-73,53^ = 90,99 (руб.)

1858,84 + 3684,4 + + 1133 + 90,99 = = 6767,24 (руб.)

0,2-6767,24 = = 1353,45 (руб.)

0,15-1353,45 = = 203,01 (руб.)

6767,24 + 1353,45 + + 203,01 — 53,74 = = 8269,96 (руб.)

(9290,66 — 8269,96): : 1000 = 1,02 (руб./т)

1 Для башенных кранов дополнительных секций не требуется (высота их башен более 36 м). Для стрелового пне вно колесного крана КС-7361 требуется пять секций стрел.

Во втором варианте выполнения монтажных процессов (кран КБ-503 совместно с КС-7361) имеется дополнительная прибыль 1,02 руб./т.

16.6. Понятие о методах сетевого планирования и управления. Основные элементы сетевого графика

При планировании строительного производства в основном используют линейную систему календарного планирования, поскольку линейный график прост и нагляден. Однако при сооружении сложных объектов, где взаимодействуют многие строительные организации, поставка материалов и изделий осуществляется с разнообразных баз и предприятий, а технологическое оборудование — с большого количества заводов-поставщиков, линейные графики не могут отображать динамический ход строительства и оперативно учитывать происходящие изменения. Их приходится часто переделывать.

Основные недостатки линейных графиков следующие:

отсутствие наглядности во взаимной зависимости между строительными процессами, особенно если их выполняет другая организация;

заложенные в графике организационные и технологические решения зафиксированы как постоянные и теряют практическое значение при изменении обстановки. Графики нужно пересоставлять, что обычно из-за отсутствия времени и возможностей не делают;

не выделяются работы, от выполнения которых существенно зависит срок сдачи объекта в эксплуатацию;

сложность вариантной проработки и применения для механизации расчетов современных математических методов и ЭВМ,

Перечисленные недостатки снижают эффективность применения линейных графиков. Однако это не означает, что применять такие методы планирования не следует.

При строительстве небольших и технологически несложных объектов можно использовать линейные графики из-за их простоты и наглядности, а при поточном строительстве — циклограммы или матрицы.

Сетевые графики (СГ) рекомендуется использовать при оперативном планировании производства работ на сложном объекте или комплексе, при планировании капитальных вложений по периодам строительства объекта, а также решении задач перспективного планирования.

Рассмотрим общие принципы сетевого планирования. Сетевой график состоит из стрелок и кружков (работ и событий). В зависимости от того, что обозначает кружок («вершина») — работу или событие, различают два типа СГ — «вершины —работы» и «вершины— события». В России, как и в Западной Европе, распространены сетевые графики «вершины — события», поэтому дальнейшее описание будет относиться именно к этому виду СГ.

Работу на СГ изображают сплошной стрелкой, ограниченной кружками, прямоугольниками или другими геометрическими

фигурами — событиями, означающими окончание одной или нескольких работ и начало следующих работ. События бывают:

исходными и завершающими, соответственно не имеющими предшествующих или последующих работ;

начальными и конечными, определяющими начало работы и ее окончание (конечное событие одной работы является начальным для последующей);

контрольными, определяющими сроки выполнения определенных технологических этапов;

сложными, в которые входят или из которых выходят две и более работы.

Если СГ составляют с привязкой к календарю, то длина стрелки — работы соответствует продолжительности процесса, при отсутствии сетки времени длина стрелки может быть любой.

С противоположных сторон стрелок обычно указываются наименования и продолжительности работ. По необходимости на графике дополнительно можно привести и другие показатели, например количество рабочих и др.

Различают работы действительные, требующие затрат времени и ресурсов, и фиктивные (ожидание), требующие только затрат времени. Например, обратную засыпку фундаментов можно выполнять, если обмазочная гидроизоляция высушена. Значит, работа 6— 7 на рис. 16.2 при естественной сушке является фиктивной, или ожиданием. При сушке с помощью калориферов эта работа становится действительной, так как для ее выполнения потребуется расход электроэнергии и обслуживание калориферов.

Зависимость на СГ (штриховая стрелка 2—3, см. рис. 16.2) обозначает лишь взаимосвязь работ и не требует ни времени, ни ресурсов. В отличие от фиктивной работы сроки ее выполнения не указывают.

Непрерывная технологическая последовательность работ между исходными и завершающими событиями называется путем. На графике показано несколько путей: (/—3—4^7—8) = 16 дней;

| Монтаж перекрытий 2 *» Гидроизоляция фундаментов f , |

Разбивка трасс коммунихаций

Рис. 16.2. Сетевой график на строительство подземной части здания

(1-2-5-7-8) = 21 день; (1-2-5-6- 7-8) = 20,5 дней. Самый длинный путь называется критическим. Продолжительность этого пути определяет срок работ по СГ. При необходимости сокращения общего срока строительства в первую очередь сокращают критический путь.

Путь, продолжительность которого меньше критического, но более минимальной продолжительности, называется подкритичес-ким: критический путь — (1—2—5— 7—5), подкритический — (/— 2—5—6—7—8). Критический путь обычно выделяют цветной, утолщенной линией или другим способом. Совокупность критических и подкритических работ называют критической зоной.

Применение сетевых графиков позволяет оперативно решать ряд сложных задач управления производством: координирование деятельности всех участников строительства; своевременное выявление и устранение отклонений в производственном цикле; рациональное использование резервов; прогнозирование строительства в пространстве и во времени и др.

Основными являются следующие элементы сети (см, рис. 16.2): события 1 и 8 — соответственно исходное и завершающее события; работы 1 — 2 и 1—3 — исходные работы СГ; работа 7—8 — завершающая работа. Для работы 3— 4 работа 1— 3 является предшествующей, а работа 4— 7— последующей. Зависимость 2—3 — организационная и отражает ручную разработку грунта в траншеях после экскаваторных работ; работа 6— 7— фиктивная и связана с атмосферной сушкой обмазочной гидроизоляции.

16.7. Общие принципы построения сетевых графиков

Строить СГ можно от любого события и в любом направлении, но, как правило, выбирают направление от исходного события к завершающему. Сначала следует выяснить технологическую взаимосвязь между работами:

предшествующие работы и предварительные условия, при выполнении которых может быть начата проектируемая работа;

другие работы, которые можно выполнять параллельно с данной работой;

работы, которые могут быть выполнены только после полного завершения рассматриваемой работы.

Форма графика должна быть простой без лишних пересечений. Большинство работ следует изображать горизонтальными линиями с направлением стрелок слева направо (рис. 16.3, а).

При выполнении параллельных работ, исходящих из одного события вводится зависимость и дополнительное событие, иначе разные работы будут иметь одинаковый код. Если работа начинается после частичного выполнения предшествующей, то эту работу следует разделить на части (захватки) (рис. 16.3, 6).

Рис. 16.3. Основные правила построения

ж сетевого графика

При выполнении параллельных дифференцированно зависимых работ должны вводиться зависимости по каждой работе (рис. 16.3, в).

Если до начала работы /»необходимо выполнить работы А и Б, а для начала работы Б — только работу А, то вводятся зависимость и дополнительное событие (рис. 16.3, г).

В сетевом графике не должно быть «тупиков» (кроме завершающего события), «хвостов» (кроме исходного события) и «циклов» (замкнутых контуров) (рис. 16.3, д).

В сетевой график при поточной организации строительства во избежание появления ложных связей вводятся дополнительные события и зависимости (рис. 16.3, ё).

При нумерации (кодировании) событий последующее событие получает номер после предыдущего. Последующее событие нельзя нумеровать, если не пронумеровано предшествующее ему событие (рис. 16,3, ж).

При укрупнении сетевых графиков (рис. 16.4) приняты следующие правила:

группа работ изображается как одна работа, если в этой группе имеется одно начальное и одно конечное события;

|

Рис. 16.4. Укрупнение сетевых графиков: а — до укрупнения; б — после укрупнения

|

—Юл ~~°~ ~^Л

—о- —о- —о- —о-

Рис. 16.5. Варианты символов внешних поставок и работ 1 , о, б — поставка основного технологического оборудования и строительных конструкций; в, г — то же, электротехнического и сантехнического оборудования; д —

монтаж (демонтаж) крана

укрупнять в одну работу следует только такие работы, которые закреплены за одним исполнителем (бригадой, участком и т.д.);

в укрупненную сеть нельзя вводить новые события, которых не было до укрупнения;

коды событий в укрупненном графике сохраняются такими же, как и в детальном.

Внутриплощадочные строительные работы увязываются с внешними работами (поставки материалов, оборудования и т.п.) (рис. 16.5).

Внешние работы выделяют графически, при необходимости вводят дополнительные события.

При построении предварительной сетевой модели на начальном этапе не учитывают продолжительность работ. Первоначальная задача — получить простую и ясную структуру сети, технологическую взаимосвязь работ, определить ограничения по основным, ведущим ресурсам, например монтажные краны, бетононасосы и т. п.

После составления структурной модели устанавливают предшествующие работы, необходимые для начала последующих работ, корректируют сеть, приводя ее в более простой и наглядный вид, устраняют взаимные пересечения стрелок, а затем располагают работы во временной последовательности. На заключительном этапе придают сети оптимальную форму и привязывают к календарной сетке.

Этапы построения сетевого графика показаны на рис. 16.6.

При построении СГ степень детализации работ зависит от сложности объектов, количества ресурсов, объемов работ и периода строительства.

При составлении первичных СГ учитывают следующие рекомендации: технология работ должна быть выражена с исчерпывающей полнотой; каждая стрелка должна соответствовать отдельной работе, выполняемой бригадой в определенных пространственных границах; детализация работ должна обеспечивать планирование и управление деятельностью самостоятельных ресурсов (бригад, машин, механизмов и т. п.), позволять рассчитывать сроки и

Рис. t6.6. Последовательность построения сетевого графика: а — первоначальный вариант; 6 — промежуточный вариант; в — окончательный

объемы поставок материалов, конструкций и изделий и контролировать ход этих поставок.

Необходимо, чтобы продолжительность работ не превышала продолжительности двух интервалов представления оперативной информации.

Например, если информация предоставляется каждые сутки, работы следует выполнять не более двух дней, при недельном планировании — 14 дней, при месячном — 60 дней.

16.8. Параметры сетевого графика и способы их расчета

Каждая работа сетевого графика имеет временную оценку — продолжительность t выполнения работы.

Для определения продолжительности и сроков выполнения каждой работы определяют следующие временные параметры сетевой модели: раннее начало работы f»; раннее окончание работы /р 0 ; позднее начало работы /™; позднее окончание работы ? по ; полный резерв времени R; свободный резерв времени г.

Раннее начало работы — самый ранний момент начала работы. Раннее начало исходных работ сетевого графика равно нулю. Раннее начало любой работы равно максимальному раннему окончанию предшествующих работ.

|

| O|ff |

|

| Номер события |

| Позднее окончание работы А (позднее совершение события О |

| Раннее начало работы А (раннее совершение события Л |

| Номер предшествующего события, через которое проходит путь максимальной продолжительности |

Рис. 16.7. Сетевой график строительства жилого дома

с расчетом показателей:

а — в табличной форме; 6 — непосредственно на графике; в — форма записи

Раннее окончание работы — самый ранний момент окончания данной работы, равный сумме раннего начала и продолжительности работы.

Позднее начало работы — самый поздний момент начала работы, при котором продолжительность критического пути не изменяется. Он равен разности между поздним окончанием данной работы и ее продолжительностью.

Позднее окончание работы — самый поздний момент окончания работы, при котором продолжительность критического пути не изменяется.

У работ критического пути ранние и поздние сроки начала и окончания равны между собой, поэтому не имеют резервов времени. Работы, не лежащие на критическом пути, имеют резервы времени.

Полный резерв времени — максимальное время, на которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее начало без увеличения продолжительности критического пути. Это время равно разности между поздним и ранним сроками начала или окончания работы.

Свободный резерв времени — время, на которое можно увеличить продолжительность работы или перенести ее начало, не изменяя при этом раннего начала последующих работ. Это время равно разности между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной работы.

Расчет сетевых графиков можно выполнять в табличной форме или непосредственно на графике. Для расчета в табличной форме события кодируют (нумеруют). Код каждой работы соответствует номерам ее начального и конечного событий.

На рис. 16.7, а приведен сетевой график строительства жилого дома, трудоемкость и продолжительность работ по которому приведена в табл. 16.4. Фиктивная работа 2—3 продолжительностью 2 мес. означает ожидание для процесса 3— 7 («Отделочные работы*).

При расчете в табличной форме (табл. 16.5) в графе I проставляют номера начальных событий предшествующих работ. Например, для работы 4— 6 предшествующей является работа 2—4, следовательно, в графу 1 в этой строке заносят номер начального события этой работы — 2.

Таблица 16.4 Исходные данные для составления сетевого графика

| Работы | Трудоемкость, человеко-дни | Количество рабочих, чел. | Продолжительность работ, мес. |

| Нулевого цикла (Л) Обще строительные (Б) Кровельные (В) Отделочные (Г) Спецмонтажные (Д) По благоустройству (Е) | 400 1200 200 1200 400 200 | 10 20 10 20 10 5 | 2 3 1 3 2 2 |

| Номера начальных событий предшествующих работ | Код работ | Продолжительность работ | Раннее начало работ /»■» <(, Л |

| 1 1 2 2 2 4 | 1-2 2-3 2-4 3-7 4-5 4-6 5-8 | 2 2 3 3 1 2 2 | 0 2 2 4 5 5 6 |

В графу 2 заносят коды работ в порядке возрастания начальных номеров событий. В графе 3 проставляют продолжительности работ.

Далее (графы 4, 5) рассчитывают сроки раннего начала и раннего окончания работ. Например, раннее начало работы 4— 6 по графику: 2 + 3 = 5. Раннее окончание складывается из раннего начала и продолжительности работы. Для работы 4— 6 раннее окончание: 5 + 2 = 7. Максимальное раннее окончание работ, входящих в завершающее событие, определяет продолжительность критического пути (8 мес).

В графы 6 и 7 заносят поздние сроки начала и окончания работ. Позднее начало любой работы определяется разностью между ее поздним окончанием и продолжительностью, а позднее окончание равно наименьшему позднему началу последующих работ. Например, для работы 4~ б позднее окончание равно критическому сроку (8), а позднее начало 8 — 2=6.

Полный резерв времени равен разности поздних и ранних сроков. Так, для работы 4— 6 полный резерв: 8 — 7=1 или 6 — 5 = 1. У работ критического пути полный резерв равен 0. Свободный резерв определяется разностью между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной. Так, для работы 4— 6: свободный резерв: 8 — 7=1. Свободный резерв всегда меньше или равен полному резерву.

Чтобы выполнить расчет непосредственно на сетевом графике разделяют площадь каждого события на четыре сектора (см. рис. 16.7, б). От исходного до завершающего события проставляют номера событий в верхних секторах. В левый сектор исходного события / ставят 0, поскольку раннее начало работ, исходящих из этого сектора, равно 0.

графикав табличной форме

| Раннее | Позднее | Позднее | Полный резерв | Свободный |

| окончание | начало работ | окончание | времени работ | резерв времени |

| работ tv-°(i,j) | ‘»■»(‘, Л | работ / п °J) | К О’. Л | работ r(i,J) |

| 5 | 7 | |||

| 2 | 2 |

Раннее начало всех последующих работ равно сумме раннего начала и продолжительности предшествующих работ. В правый сектор каждого события записывают позднее окончание предшествующей работы. Оно определяется справа налево, от завершающего до исходного события. В нижний сектор каждого события записывают номер предшествующего события, из которого к данному ведет максимальный путь.

Источник: infopedia.su

Последовательность выполнения строительных работ при строительстве

Процессы выполняют в определенной последовательности, смежные процессы — без перерывов, непосредственно один за другим, или с перерывами. В этом уроке мы разберем тему “организация работ на строительном предприятии”.

Последовательность строительно-монтатжных работ

Последовательность выполнения различных видов строительных работ задается самим предназначением работы. Например, поверхность, подлежащая окрашиванию, должна быть выровнена. Это производят оштукатуриванием, следовательно, сначала должны быть выполнены штукатурные работы, а затем малярные.

Имеется также ряд работ, между которыми нет такой прямой связи, например ремонт штукатурки фасада здания и внутренняя окраска. В этом случае последовательность принимается такой, чтобы выполнение последующей работы не повлияло отрицательно на качество предыдущей. В частности, в последнем примере последовательность зависит от принятого способа подачи материалов в здание для внутренних работ.

Что необходимо учитывать при организации строительно-монтажных работ

Если материалы подают по лестницам, через двери, то последовательность роли не играет, если через оконные проемы, то внутреннюю окраску следует выполнять раньше, чем наружную штукатурку, так как при подаче материалов возможно повреждение выполненной штукатурки.

Установление необходимости перерывов между двумя смежными процессами зависит от технологических особенностей этих процессов, от того, в одном или разных помещениях здания эти работы производят, и от условий техники безопасности.

Технологические особенности заключаются в том, что при выполнении некоторых видов работ, даже после полного их окончания, нельзя сразу же приступить к смежным работам.

Технология и организация строительных работ

В технологии строительных работ необходимо учитывать технологические особенности процессов. Так, после укладки монолитного бетона необходимо определенное время для его твердения; окраску оштукатуренных поверхностей производят только после просушки штукатурки, хождение по полам из керамической плитки возможно только после твердения раствора и т. д. Эти перерывы обязательны только в том случае, если последующие работы производят в тех же помещениях.

Если выполнение последующих работ не отразится на качестве предыдущих, то технология и организация строительных работ позволяет сделать перерывы необязательными. Например, при настилке полов из керамической плитки в санузлах в соседних помещениях другие работы можно производить. Если полы из керамической плитки настилают па лестничных площадках, то в здании других работ вести не следует, так как ходить по свежеуложенной плитке нельзя.

Перерывы по условиям техники безопасности необходимы в тех случаях, когда один из смежных процессов выполняют вручную, а другой — механизмами, в зоне работы которых не допускается нахождение людей. Например, после разработки грунта экскаватором необходим добор грунта до проектной отметки вручную. Однако начинать добор можно только тогда, когда экскаватор сместится от начала добора на некоторое расстояние, достаточное для обеспечения безопасности рабочих.

Если оба процесса выполняют на одном уровне по горизонтали (в пределах подземной части, на одном этаже), то длительность перерыва принимают такой, чтобы между рабочими, занятыми на ручном процессе, и механизмом, занятом на механизированном процессе, во все время производства работ сохранялось расстояние, обеспечивающее безопасность рабочих.

Если ручной и механизированный процессы производят на разных этажах здания, то между ними всегда должен оставаться один промежуточный этаж, на котором никакие работы не ведутся. К перерывам, связанным с технологическими особенностями процесса, относят перерывы, необходимые для твердения бетона, стяжек, подготовки под полы, просушки штукатурки, окраски, а также время, требуемое на переоборудование экскаватора на кран. Время, необходимое для твердения бетона в монолитных конструкциях (фундаментов и др.) и твердения стяжек, принимают согласно указаниям принятых норм.

Организация производства строительно-монтажных работ

Большинство процессов и работ ведут непрерывно , однако некоторые виды работ могут перемежаться с другими, в частности, санитарно-технические и электромонтажные, к которым в процессе возведения здания возвращаются три раза (при вводе коммуникаций в здание, монтаже трубопроводов, установке приборов, прокладке и коммутации электрических сетей, установке светильников, кранов, смесителей и другого оборудования непосредственно перед сдачей объекта).

Правильная организация работ на строительном предприятии предусматривает целесообразную увязку отдельных процессов и видов работ во времени с учетом соблюдения необходимых технологических последовательностей, перерывов и правил техники безопасности при экономически оправданном сокращении продолжительности строительства и достаточно высоком качестве работ.

Источник: proektabc.ru

Назначение технологической последовательности строительно-монтажных работ

При выполнении отдельных видов строительно-монтажных работ на объекте должны строго соблюдаться все технические условия. Поэтому планировать выполнение этих работ при составлении календарных планов необходимо в определенной технологической последовательности:

— обратную засыпку пазух в зданиях с подвальным этажом (т.е. при наличии котлованов) следует выполнять после устройства вертикальной гидроизоляции фундаментов и монтажа перекрытий; при производстве работ в траншеях засыпку пазух выполнять после устройства фундаментов;

— монтаж сборных конструкций, установку оконных и дверных блоков и других сборных элементов следует выполнять по возможности параллельно с кладкой наружных и внутренних стен;

— монтаж элементов каркасного, бескаркасного или крупнопанельного здания необходимо вести в последовательности, обеспечивающей пространственную жесткость и устойчивость конструкций;

— устройство кровли необходимо начинать сразу же после устройства коробки здания, чтобы создавался фронт для выполнения отделочных и других работ, требующий стабильной влажности и температуры;

— засыпка перекрытий в зданиях с чердачными помещениями производится после устройства кровли;

— работы по остеклению проемов желательно планировать в два приема:

а) наружное остекление – до штукатурных работ (вместо стекла для временного остекления можно использовать полиэтиленовую пленку);

б) внутреннее остекление – перед малярными работами;

— установку дверных блоков необходимо завершить до штукатурных работ;

— штукатурить стены разрешается только при наличии двух междуэтажных перекрытий над помещениями, где ведутся работы, а штукатурку потолков следует выполнять только после устройства кровли;

— малярные работы ведутся после штукатурных работ по просохшей поверхности и при наличии кровли;

— устройство полов (дощатых, цементных, мозаичных, плиточных) желательно планировать после штукатурных работ, или параллельно с ними, но при наличии достаточного фронта работ (интервала); настилка паркетных полов производится после штукатурных работ, а циклевку этих полов и устройство линолеумных полов необходимо выполнять после малярных работ;

— устраивать отмостку следует в период нулевого цикла, или уже после устройства кровли и наружной штукатурки;

— специальные работы (электротехнические, сантехнические и др.) следует разделить на устройство вводов, которые следует выполнить в период производства работ нулевого цикла, и на монтаж внутренних сетей водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, газоснабжения и других, который необходимо завершить до штукатурных работ; установку осветительной арматуры осуществляется после малярных работ;

Составление календарного плана

При составлении календарного плана необходимо обеспечить соблюдение:

— нормативной продолжительности строительства объекта (по СНиП 1.04.03-85*);

— технологической последовательности выполнения строительно-монтажных работ;

— совмещение во времени выполнения различных видов строительно-монтажных работ;

— равномерность потребления трудовых, материальных и технических ресурсов;

— правил техники безопасности и охраны труда;

Под составление календарного плана подразумевается разработка его календарной части или, другими словами, линейного графика производства строительно-монтажных работ. Форма календарной части приводится в приложении.

В календарной части все строительно-монтажные работы изображаются в виде линий (отрезков), длина которых соответствует продолжительности этих работ в принятом масштабе времени. Работы в две смены изображаются двойными линиями (верхняя соответствует первой смене, а нижняя — второй).

Технологическая последовательность, а также степень возможного совмещения строительно-монтажных работ определяется и закрепляется, в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, взаимным расположением отрезков, символизирующих соответствующие работы. Над каждым отрезком указывается продолжительность соответствующей работы и, в скобках, численный состав бригады, занятой выполнением этой работы.

При проектировании календарных планов нужно стремиться к тому, чтобы потребление всех ресурсов, трудовых в том числе, было, как можно более равномерно распределено по времени. В этом случае достигается ритмичность выполнения строительно-монтажных работ, что, в свою очередь является условием повышения производительности труда и сокращения сроков строительства.

Календарная потребность в трудовых ресурсах задается графиком движения рабочих, который разрабатывается после составления линейного графика производства строительно-монтажных работ календарного плана и размещается под ним.

График движения рабочих принято строить в форме эпюры, для чего суммарное количество рабочих за каждый день откладывается в соответствующем масштабе (например, 1мм соответствует одному человеку) по вертикали и соединяется линией по горизонтали.

Равномерность потребления трудовых ресурсов оценивается с помощью коэффициента неравномерности движения рабочих (α).

Коэффициент неравномерности движения рабочих определяется по формуле:

— максимальное количество рабочих в день, определяется по графику движения рабочих;

— среднее количество рабочих;

Среднее количество рабочих в день определяется по формуле:

— планируемая трудоемкость всех работ по календарному плану, ч-дн;

— продолжительность строительства объекта по календарному плану, дни;

Если потребление трудовых ресурсов оказалось недостаточно равномерным, т.е. α>1,5, то календарный план подлежит оптимизации, что достигается изменением сроков выполнения отдельных видов работ или количества рабочих, занятых выполнением этих работ.

Определение технико-экономических показателей календарного плана

Оценка качества разработки календарного плана производится с помощью технико-экономических показателей, которые привидятся в таблице.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |

| Норма | План | ||

| 1. | Продолжительность в рабочих днях | дни | |

| 2. | Продолжительность в календарных днях | дни | |

| 3. | Трудоемкость | ч-дн | |

| 4. | Удельная трудоемкость | ч-дн/м 3 | |

| 5. | Коэффициент неравномерности движения рабочих | α | 1,5 |

| 6. | Коэффициент совмещения работ | kсв | 2-5 |

| 7. | Коэффициент сменности | kсм | 1-3 |

| 8. | Коэффициент продолжительности строительства объекта | kt | 0,6-0,9 |

| 9. | Уровень производительности труда | % |

Планируемая продолжительность строительства, определенная по календарному плану, не должна превышать нормативной продолжительности строительства, которая предварительно определяется по СНиП 1.04.03.-85* «Нормы продолжительности строительства зданий и сооружений».

Нормативная и планируемая трудоемкость строительства объекта принимается по итогам колонок трудозатрат соответственно.

Удельная трудоемкость показывает затраты труда, которые приходятся на 1м 3 строительного объема здания.

Коэффициент совмещенности kсв работ во времени и определяется делением суммарной продолжительности всех строительно-монтажных и специальных работ на планируемую продолжительность строительства объекта.

— плановая продолжительность строительства;

— суммарная продолжительность всех строительных и специальных работ;

Коэффициент сменности определяется по формуле:

— показатель сменности n-й работы;

— продолжительность n-й работы;

— суммарная продолжительность всех строительных и специальных работ;

Коэффициент продолжительности kt определяется как отношение планируемой продолжительности строительства объекта к нормативной.

Уровень производительности труда определяется отношением нормативной трудоемкости всех работ к планируемой.

Приложения

Приложение А. Нормативная крутизна откосов

Производство работ в выемках с откосами без укреплений допускается при глубине выемки и крутизне откосов, указанных в таблице

| № п/п | Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки не более, м | ||

| 1,5 | 3,0 | 5,0 | ||

| 1. | Насыпные неслежавшиеся | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |

| 2. | Песчаные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |

| 3. | Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |

| 4. | Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |

| 5. | Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |

| 6. | Лессовые | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |

1. При напластовании различных видов грунта крутизну откосов назначают по наименее устойчивому виду.

2. К неслежавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для песчаных; до пяти лет – для пылевато-глинистых грунтов.

Приложение Б. Допустимые недоборы грунта в основании котлованов и траншей при разработке их одноковшовыми экскаваторами, см

| Рабочее оборудование | Объем ковша, м 3 | |||

| 0,25-0,4 | 0,5-0,65 | 0,8-1,25 | 1,5-2,5 | 3-5 |

| Прямая лопата | ||||

| Обратная лопата | — | — | ||

| Драглайн |

Недоборы грунта при выполнении земляных работ одноковшовыми экскаваторами не должны превышать значения, приведенные в таблице.

При применении экскаваторов-планировщиков, экскаваторов с гидроприводом или обычного типа с ковшами, имеющими прямую режущую кромку, указанные в таблице недоборы могут быть уменьшены в 2 раза.

Приложение В. Подсчет объемов земляных работ при разработке котлована

— ширина котлована по дну, м;

— длина котлована по дну, м;

— глубина котлована, м;

— коэффициент крутизны откосов земляных сооружений по СНиП 12-04-2002 (см. приложение А).

Определение объемов земляных работ при:

- Разработке грунта экскаватором в котловане с погрузкой его в транспортные средства

— объем подвальной части здания, расположенной ниже уровня поверхности земли;

- Разработка грунта экскаватором в котловане с отсыпкой его в отвал

- Зачистка дна котлована вручную (принимается в количестве 3% от объема грунта разрабатываемого экскаватором)

- Обратная засыпка пазух фундаментов механизированным способом (принимается в количестве 95% от объема грунта оставленного в отвале)

- Обратная засыпка пазух фундаментов вручную с трамбованием (принимается в количестве 5% от объема грунта оставленного в отвале)

- Послойное уплотнение грунта в пазухах фундаментов

Приложение Г. Ведомость подсчета объемов работ по кирпичной кладке

| № п/п | Наименование стены | Длина, м | Высота, м | Площадь стены, м 2 | Количество и площадь проемов, м 2 | Площадь стены без проемов, м 2 | Толщина стены, м | Объем кладки, м 3 |

| Наружные стены | ||||||||

| 1. | А-А | 24,0 | 3,0 | 72,0 | 4×ОР 15-13,5 4×2,025=8,1 | 63,9 | 0,64 | 40,9 |

| Итого по наружным стенам | ∑= | |||||||

| Внутренние стены | ||||||||

| 2. | 1-1 | 12,0 | 3,0 | 36,0 | 2×ДГ 21-9 2×1,89=3,8 | 32,2 | 0,38 | 12,2 |

| Итого по внутренним стенам | ∑ | |||||||

| Итого на этаж | ∑ |

Приложение Д. Ведомость монтажных элементов

| № п/п | Наименование элемента | Марка | Кол-во | Параметры элементов | Объем всех элементов, м 3 | Масса всех элементов, т | Схема элемента | |

| Объем, м 3 | Масса, т | Длина, м | Площадь, м 2 | |||||

| 1. | Подушка фундамента | ФЛ 24-8 | 0,58 | 1,4 | 2,4 | 1,92 | 6,92 | 16,8 |

| 2. | Плита перекрытия | ПК 30.15 | 0,68 | 1,4 | 3,0 | 4,5 | 17,0 | 35,0 |

Приложение Е. Ведомость подсчета объемов работ по заполнению и окраске проемов

Источник: studopedia.ru