Часовни в России являются отражением религиозной истинной народной души. В их порой примитивной и наивной архитектуре, схожей с архитектурой рубленых изб проявляется вся искренность народного восприятия христианства. Старинные часовни далеки от грандиозности и величия официальных православных храмов.

И это не случайно: дело не только в небольших затратах на строительство часовен или в отсутствии строительного опыта. Часовня является тем местом, где православный человек может остаться один на один с Богом, помолиться, не смущаясь никого вокруг, помолиться так, как он умеет — своими простыми бесхитростными словами, или даже молча, прося Бога о том, о чем, может быть, и постеснялся бы просить в многолюдном храме. Здесь, в уединении часовни, можно, не стесняясь никого, разрыдаться слезами искреннего раскаяния и просто быть самим собой.

Часовня в России воплощает в себя искренне народное восприятие религии, близкое к человеку и природе. Неслучайно первые часовни были поставлены после крещения Руси на местах языческих капищ, в святых рощах, поверх почитаемых камней и на почитаемых источниках и родниках. К счастью для народной веры, православие, являясь наиболее мистическим направлением среди всех христианских конфессий, терпимо отнеслось к языческому народному почитанию камней и воды, включив их в свои христианские таинства. Поэтому культ камней-следовиков, родников прижился в православии.

Про строительство храмов. Православный человек и власть должны уметь брать на себя ответственность

Часовни в России строились не только на сакральных местах древности, но и у дорог, чтобы путник мог помолиться о благополучном завершении путешествия или просто отдохнуть в пути. Самые простые придорожные часовни представляли собой столпы с иконкой. Часовни строились у городских ворот или над воротами, чтобы каждый входящий мог помолиться. Ставили часовни на местах обретения икон, сгоревших или разобранных церквей, на местах сражений, на местах внезапной смерти христиан от молнии или болезни, у въезда на переправы, на перекрестках дорог, там, где христианину требуется осенить себя крестным знамением.

Однако свободолюбие в народном толковании христианских культов не давало покоя светским и церковным властям в России. Стремясь установить контроль над русской душой Петр I дважды издавал указы (в 1707 и 1722 годах) о разрушении «народных» часовен под предлогом борьбы с раскольниками-старообрядцами.

После смерти Петра I в 1727 году было разрешено не разрушать часовни в России, и позволено строить новые. Однако уже в 1734 власти вновь запретили «народные» часовни в России. В XIX веке Святейший Синод ориентировал русских людей на постройку церквей вместо часовен. В 1865 году после отмены крепостного права и очевидного ухудшения социально-экономического положения в России, Синод дал разрешение местным архиереям на местах разрешать строительство часовен под контролем церкви, но только не в крупных городах.

Следующая тотальная волна разрушений часовен началась после октябрьского переворота 1917 года. О масштабах разрушений часовен в это время можно судить, если сравнить количество сохранившихся древних и старинных часовен в Ленинградской области, контролируемой большевиками-коммунстами, и в части Псковской области, отошедшей к Эстонии. Вторая «советская» волна разрушений часовен прокатилась по стране в конце 1950-х начале 1960-х годов, когда по указанию Никиты Хрущева была предпринята массированная компания по уничтожению сохранившихся церквей и часовен в сельской местности.

Что каждый православный должен знать о причастии. 10 правил

Возрождение строительства новых православных часовен и восстановления старинных заброшенных и разрушенных часовен наступило только после формального свержения советской власти в 1991 году. В настоящее время ни государство, ни церковные власти не оказывают препятствий для строительства часовен. Фактически для возведения часовни на частной земле нужно только благословение приходского священника. Благодаря такому подходу все больше православных часовен открывает свои двери на земле Русской.

На этой странице я хочу показать вам фотографии некоторых часовен Северо-Запада России. Может быть, их архитектура вдохновит кого-то из вас на возведение новой часовни. При возведении храмов и часовен следует пользоваться Сводом Правил для строительтсва православных храмов.

Деревянная часовня в честь иконы Казанской Божией Матери на святом источнике близ деревни Мелекса в Волховском районе Ленинрадской области. Построена в 1996 году.

Источник: dom.dacha-dom.ru

Нормативное регулирование культового строительства в Российской империи Текст научной статьи по специальности «История и археология»

КУЛЬТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО / ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / СТРОИТЕЛЬНЫЙ УСТАВ / ИСТОЧНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА / CULT BUILDING / TOWN-PLANNING POLICY / BUILDING CHARTER / SOURCES OF THE BUILDING LEGISLATION

Аннотация научной статьи по истории и археологии, автор научной работы — Пирожкова Ирина Геннадьевна

Похожие темы научных работ по истории и археологии , автор научной работы — Пирожкова Ирина Геннадьевна

Еврейский молитвенный дом в Казани в контексте российского архитектурно-строительного законодательства

Текст научной работы на тему «Нормативное регулирование культового строительства в Российской империи»

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУЛЬТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ1

Ключевые слова: культовое строительство; градостроительная политика; Строительный устав; источники строительного законодательства.

Анализ формирования законодательной базы в первой четверти XVIII в. показал, что в царствование Петра I правовое нормирование градостроительства охватывало в разной степени проблемы «регулярности» планировки городов, особенно столицы, финансирования строительства, его художественной регламентации, архитектурно-инженерного образования, внедрения технических и архитектурных новшеств. В это время в градостроительном нормировании произошло также выделение видов строительства — храмового (культового), гражданского, военного, казенного, партикулярного (частного).

При этом исследование первой разновидности строительства, культового, очень слабо отражено в российской историографии. Между тем строительство церквей, особенно в провинции, как правило, в архитектурном смысле означало появление некой градостроительной доминанты, несло в себе градоформирующее начало. Также оно было чрезвычайно важным с точки зрения регионального и территориального администрирования, т. к. большая часть церквей были приходскими, а значит, они являлись административными центрами учета демографических процессов среди населения прихода, и с этой точки зрения градостроительное нормирование соприкасалось с территориальным делением губерний страны.

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ. Проект 09-01-70106 а/ц.

Актуальность исследования церковного зодчества, в т. ч. и его нормативной составляющей, обусловлена тем, что и государственное, и общественное строительство (наиболее значимые в процессе градоформирова-ния) с финансовой точки зрения уступали культовому, а в количественном смысле последнее уступало, пожалуй, только обывательскому строительству, всегда являвшемуся массовым. Историки архитектуры отмечают, что Россию, особенно во второй половине XIX в., характеризует неуклонное увеличение церковного строительства: в 1881 г. в России насчитывалось 59 епархий, в 1894 г. -их стало на 5 больше.

Число монастырей за это же время выросло с 631 до 774, церквей -с 41500 до 46000, число богаделен при церквях — с 670 до 876, больниц — с 94 до 116. Строительство храмов (в Москве) по своему градостроительному значению и размаху впервые начало уступать строительству общественных зданий — больничных, благотворительных, просветительных — только во второй половине XIX-XX в., а в Петербурге и провинции, наоборот, оно продолжало набирать темпы [1]. Так продолжалось до середины 1900-х гг., а в предреволюционное десятилетие страна переживала бум строительства православных храмов. Однако основную массу возводимых в это время новых зданий составляли старообрядческие церкви. Провозглашенная императорским манифестом от 17 апреля 1905 г. свобода вероисповеданий сняла запрет на сооружение новых старооб-

рядческих храмов, породив мощное общественно-строительное движение во всех местах средоточия старообрядцев.

Правовая терминология XVШ-XIX вв. именовала рассматриваемый род строительства церковным или храмовым, современная историко-правовая наука оперирует более широким термином — культовое строительство (которым можно обозначать, судя по кругу предметов регулирования Строительного устава, строительство церквей (кафедральных, приходских, домовых), молельных домов, молитвенных школ, церковно-приходских школ, монастырских зданий, зданий церковной администрации, устройство кладбищ). Основным формальным источником градостроительного регулирования были императорские указы и позже — Строительный устав [2]. Культовое строительство в рамках всех представленных в России конфессий также регулировалось указами Синода, а архитектурная составляющая в XIX в. — образцовыми фасадами для застройки.

Первые нормативные акты о культовом строительстве — императорские указы — появились в царствование Петра I. Все они подготовлены в рамках Синода, по своему стилю, характеру являются пространными, формализованными, по большей части запретительными, главной их целью является установление обязательности разрешения на постройку любой церкви, что несколько противоречило народным градостроительным традициям. В 1722 г. последовал императорский указ «О нестроении церквей без указа из Синода» [3]. Следующим указом разрешалось «старые церкви починять, а на новые просить разрешения» [4]. Одной из актуальнейших задач градостроительства XVIII в. было увеличение доли каменного, пожаробезопасного строительства, которое позволило бы сохранить наиболее ценное имущество, расположенное в центральной части городов. На это было направлено огромное количество императорских указов, соответствующая норма позже вошла и в Строительный устав. Однако в соответствии с последним указом (1726 г.) церковное строительство, в отличие от казенного гражданского, не должно было быть обязательно каменным, хотя это и приветствовалось, особенно в городах, частично эта норма сохранится вплоть до 1917 г. и оста-

нется самым старым правилом в Строительном уставе.

Строительство церквей в обход Синода частично было разрешено Екатериной I указом 1726 г. Такое право было дано нескольким архиепископам, однако был наказ смотреть «чтоб излишних не было». Это было проявлением регионального приходского администрирования, а также боязнью, что «они останутся в запустении и небрежении». Вопрос о многочисленных усадебных, а также домовых церквях был решен в 1742 г. Помещикам дозволили строить новые церкви «вместо обветшалых в том только случае, когда они обяжутся снабдить оные всеми потребностями и отвести священнослужителям достаточное количество земли и покосов» и «доставить местному Архиерею опись новопостроенной церкви и ее прихода» [5]. В 1770 г. разрешение Синода на строительство снова стало абсолютно обязательным, кроме того, власти, стремясь соблюдать церковное благочиние среди населения, запретила строить близ монастырей и церквей питейные дома и лавки [6, 7].

Таким образом, культовое строительство -область, в которой государство на протяжении XVIII в. осуществляло градостроительную политику, четко и консервативно, последовательно излагая регулирующие нормы, заложенные Петром I. Немногочисленность законов о культовом строительстве до 1820-х гг. объясняется не отсутствием у государства интереса к культовому зодчеству, а тем, что его сложившаяся историческая практика государство устраивало.

Предкодификационный период, первая треть XIX в. — время, когда законодатель в градостроительном плане более всего пекся о внешнем благообразии, благоустроенности, строительстве «без безобразий», которые были, также как и геометричность, классичность, повторяемость архитектурных и градостроительных приемов, признаками регулярного города. Запретительное нормирование в основном касалось того, что было «неприличным святости храма» (ст.

90, Строительный устав 1900 г.). Нормирование культового строительства в этой связи также расширилось. Император Александр I, проезжая по Новгородской губернии, заметил «некрасоту» вновь отстроенной церкви в яму Чудове [8]. Вследствие этого было велено.

«чтобы на постройку новых церквей непременно составлялись планы и фасады, и предварительно исполнения представлялись на рассмотрение и одобрение МВД»; сама постройка церквей производилась бы под непосредственным наблюдением архитекторов, а при невозможности этого — опытных в строительном деле лиц, по шаблонам и чертежам, данным все-таки архитекторами. Исправление существующих церквей, для экономии времени, дозволялось по чертежам, рассмотренным местными губернскими архитекторами [9].

Следует добавить, что аналогичные требования выдвигались в это время и к крупному строительству казенных зданий. В 1830 г. существовавшие для православных церквей правила были распространены на иноверческие церкви [10].

Добавлялось, что православные церкви нельзя строить среди обывательских строений, близко к ним, позже регламентировалось расстояние до культовых сооружений других конфессий и вообще до любых мирских зданий (ст. 90, 107, 150, Строительный устав 1900 г.). Забота о соблюдении благолепия и святости церковного места заставила в 1841 г. повторить запрет на открытие питейных заведений вблизи церковных зданий, а в 1851 г. делать представления об открытии при церквях лавок (мирских или церковных — не уточнено) и колоколенок при лавках (ст. 102, Строительный устав 1900 г.).

В 1809, 1816 и 1817 гг. уточнены многократно высказанные правила для построек в С.-Петербурге, и среди прочих требований («деревянных жилых строений не возводить, устраивать к дому брандмауэры, незастроенные городские места под усадьбы огораживать заборами; «не пестрить дома краскою») было высказано — «обвалившуюся штукатурку на церквах и церковных оградах немедленно исправлять» [11-14]. Этими частными правилами было дополнено формирование законодательной базы культового строительства в докодификационный период. Впоследствии эти нормы вошли в Строительный устав и распространены на другие города России.

Завершающим штрихом государственной политики в первой трети XIX в. стало внедрение практики образцового строительства из области гражданского зодчества в культовое. В 1824 г. было утверждено «Соб-

рание планов, фасадов и профилей для строения каменных церквей», выполненных в классическом стиле, и дополненное в 1826 г. фасадами в русском стиле, обладавшими видимыми признаками конфессиональной принадлежности, что соответствовало личным вкусовым пристрастиям Николая I и синодальной архитектурной политике. Символично, что в это же время выходит первый в истории России указ о сохранении памятников древнего зодчества, положивший основу соответствующей области законодательства [15]. Серии фасадов, регламентирующие внешний облик культовых строений, выходили также в 1838, 1841, 1844 гг. Они продолжали выходить и позже в 1850-1870-е гг., когда аналогичная регламентация в гражданском строительстве была уже отменена.

Целостная нормативная основа культового строительства была сведена в появившемся в 1832 г. Строительном уставе как основном документе, регламентирующем все аспекты градостроительной практики. Он помещался в 12 том Свода законов Российской империи, считался «уставом государственного благоустройства» и содержал семь разделов и двадцать одну главу.

Третий раздел Строительного устава «О зданиях церковных» содержал 2 главы: «О построении церквей православных, молитвенных домов, часовен» и «О построении иноверческих церквей и мечетей». Количество статей, помещавшихся в них, было относительно других объектов регулирования в рамках градостроительства небольшим и варьировалось от редакции Строительного устава 1832 г. к более поздним — 1842, 1857, 1900 гг.

В последней редакции устава нормативный материал, как старый, так и новеллы 1900-х г., разбит на главы иначе: «О молитвенных зданиях раскольников», «О построении Христианских церквей иностранных вероисповеданий», «О построении еврейских синагог и молитвенных школ» и «О построении магометанских мечетей».

Таким образом, видно довольно значительное (почти в 2 раза) увеличение нормативного материала, касающегося регулирования православных культовых зданий, и (к концу существования Строительного устава) практически неизменное количественное регулирование иноверческих культовых по-

строек (табл. 1). При этом следует учесть, что общее количество статей Строительного устава почти за целый век его существования к редакции 1900 г. значительно снизилось, уменьшившись в 1,5 раза, что делает долю государственного нормирования культового строительства в общей массе градостроительного регулирования (общественного, частного, и государственного, сельского и городского, столичного и провинциального) значительно выше (процентное соотношение статей о церковном строительстве по отношению к общей массе).

Разумеется, законодательное регулирование не может оцениваться только через количественный критерий, в первую очередь важно качество формулировки нормы. Логично предположить, что эволюция правовой техники, происходившая в XIX в. должна была привести к значительно более оптимальному смысловому контенту каждой конкретной статьи Строительного устава редакции 1900 г., по сравнению с редакцией 1832 г. Однако этого не произошло: общественное мнение начала XX в., выраженное специалистами — архитекторами, муниципальными городскими служащими, в меньшей степени юристами, крайне негативно оценивало качество действующего Строительного устава. Анализ норм, круг предметов регулирования, структурная разбивка третьего раздела в целом подтверждают это мнение.

Несмотря на то, что глава первая анализируемого раздела Строительного устава начинается с общих положений, в которых рассматриваются вопросы руководства церковным строительством, нормы, касающиеся этого предмета, рассеяны также и в других местах. Культовым строительством по всей России ведал Святейший синод (ст. 89, Строительный устав 1900 г.), однако все, что касалось такового строительства в Санкт-Петербурге, прежде всего внешнего вида зда-

ний (принадлежавших любым конфессиям), было в ведении самого императора (ст. 94, примечания к ст. 145, 151, 158); мелкими починками, перестройками зданий, если только дело не касалось древних, специально выделяемых законом сооружений, ведало местное епархиальное начальство (ст. 91).

По поводу особо ценных древних построек Синоду следовало консультироваться с Археологическим или Историческим Императорским обществами (ст. 95). Непосредственный надзор за проектной и строительной деятельностью, вне зависимости от того, кто был инициатором постройки — обывательское общество, местное или высшее церковное руководство, возлагался на губернаторов (в отдельных местностях на генерал-губернаторов или военные ведомства, которые имели своих архитекторов и инженеров), а под их руководством на Строительные отделения губернских правлений и епархиальных архитекторов (ст. 99, 100, 113, 122, 126, Строительный устав 1900 г.). Образцовые проекты середины XIX в. содержали в себе в основном проекты относительно дешевых построек и дополнялись образцовыми сметами, что значительно упрощало и ускоряло процесс утверждения новой постройки: не требовалось отправлять проект для согласования в Синод, а достаточно было разрешения местного епархиального начальства.

К явным недостаткам юридической техники Строительного устава относится присутствие во всех четырех редакциях ст. 146, основанной на узаконении 1830 г., гласящей, что церкви иностранного христианского вероисповедания должны строиться не иначе как по образцовым фасадам, в то время как аналогичного требования для православного строительства, для которого создавались многочисленные серии таких проектов, формально не выдвигалось.

Структура нормативного материала Строительного устава (извлечение)

№ разделов Наименование Количество статей (по годам издания)

и глав 1832 1842 1857 1900

Раздел 3 О зданиях церковных 36 47 61 72

Гл. 1 О построении церквей православных, молитвенных домов, часовен 25 36 41 60

Гл. 2 О построении иноверческих церквей и мечетей 11 11 20 12

Общее количество статей 368 438 532 242

В тяжелых для паствы ситуациях церковное начальство шло на ослабление основных требований культового строительства, причем разнообразных исключений было довольно много. Так, в случае, когда решался вопрос об открытии домовой церкви, учитывалось плохое состояние здоровья ее будущего владельца, не позволяющее посещать ближайшую церковь, и его статус (примечания к ст.

96, Строительный устав 1900 г.). После смерти этого лица домовая церковь закрывалась, а ее имущество поступало в пользу местной приходской церкви. На кладбищах вместо сгоревших церквей или из-за большой удаленности селения разрешалось соответственно временно или постоянно возводить молельные дома (ст. 131).

В областях Войска Донского, в Сибирском, Астраханском, Оренбургском, Уральском казачьих войсках разрешалось строить церкви упрощенно: деревянными, со скромными фасадами, допускалось разнообразие в размерах зданий, по желанию застройщиков. Причем предписывалось делать это (особенно в Уральском войске), если при удаленности приходских церквей жители сами финансировали строительство, чтобы сократить их расходы (ст. 98, 99, 100, 131, Строительный устав 1900 г.).

Построившие или перестроившие культовые сооружения без соответствующего разрешения подлежали суду, а само здание -уничтожению (ст. 134, 153, 160, Строительный устав 1900 г.)

Градостроительные и особенно архитектурно-художественные требования к постройке культовых зданий православной церкви не были подробно сформулированы в Строительном уставе, они регулировались образцовыми фасадами, однако некоторое нормирование в этой области все же присутствовало и довольно компактно размещалось

в документе. Архитектурный облик постройки должен был быть «достойным и приличным», что, по мнению законодателей, лучше всего выражалось «древним Византийским стилем».

Места, отводимые под церковные постройки, должны были быть самыми приличными и удобными, по преимуществу на городских и сельских площадях, причем если по плану в этих местах площадей не предполагалось, то план разрешалось менять, если это было невозможно — то строить следовало на больших проезжих улицах. Это требование оставалось неизменным на протяжении всего XIX в. и основывалось на узаконениях 1817 и 1841 гг. (ст. 103, 104, 107, 108, Строительный устав 1900 г.). Сходное требование выдвигалось и в сборниках образцовых проектов.

Церкви должны были возводиться по преимуществу каменные (ст. 109). Данное градостроительное требование в гражданском строительстве имеет очень богатую историю, а в культовом строительстве впервые появилось с узаконением 1800 г. В нем прямо запрещалось строить деревянные церкви, что в преимущественно деревянной России было невозможно.

Данное узаконение сопоставимо с широко известным одиозным указом Петра I 1714 г., запрещающем каменное строительство везде, кроме Петербурга, и относится к числу законодательных фикций, изначально невыполнимых норм. В связи с этим вскоре последовали нормативно одобренные исключения (Сибирь, «бедные» территории и проч.).

В 1835 г. все ограничения на строительство деревянных церквей были сняты. При этом Строительный устав в редакции 1900 г. все же в самом общем виде содержал требование о каменном церковном строительстве. Однако и строение нормативного материала (выпуск в 1857 г. официальных «Атласа фасадов, планов и профилей церквей, иконостасов и часовен» и «Атласа планов и фасадов деревянных приходских церквей»), и архитектурно-исторические изыскания свидетельствуют, что выполнялось оно в силу разнообразных причин с трудом. С правовой точки зрения формулирование данной нормы было малоэффективным из-за многочисленных исключений, изъятий, территориальных и статусных. Так, ст. 109, 110 разрешали возводить деревянные постройки на каменном фундаменте, если у

прихожан-застройщиков не было достаточно средств или в данной местности камень (кирпич) был слишком редким материалом. Формулировка статей была такова, что позволяла легко обходить это требование, а в совокупности с прямо разрешаемым обширным деревянным строительством в областях казачьих войск сводило перечисленные требования на значительной территории Российской империи к рекомендации.

Интересна политика государства по отношению к православному культовому строительству в национальных окраинах, где исторически сильны были инославные и иноверческие конфессии. В частности, в западных губерниях Российской империи с большим числом католиков и униатов в области храмового зодчества закономерно и предопределенно проводилась русификаторская политика, особенно после польского восстания 1830 г. В 1817 г. основанием для появления православного прихода было определено проживание 400 православных верующих мужского пола (уменьшение этого числа было возможно, если когда-то в этой территории уже был приход или если соседний был сильно удален) [14].

Допускалось также использование заброшенных костелов для нужд православной церкви. Кроме того, то, что в великорусских губерниях приходилось запрещать, в западных губерниях вменялось в обязанность — обязанность строить церкви в приказном порядке была возложена на помещиков, которые делали это фактически за счет государства. В МВД в 1858 г. был создан специальный фонд, который содержал капитал для ссуд таким застройщикам под минимальные проценты. За 10 лет на территории 9 западных губерний было выстроено 674 сельских и 9 городских церквей и соборов [1].

Государственная политика в области культового строительства в Российской империи была частью церковной идеологической, национальной политики. Указ Екатерины II 1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий . » законодательно определил Российскую империю как многоконфессиональную страну и запретил вмешательство православного духовенства (но не Синода, представлявшего и православную церковь, и государство) в дела других конфессий. Нагляднее всего это отражают разделы Строи-

тельного устава, посвященные строительству неправославных (инославных) христианских культовых объектов (молитвенных зданий раскольников и церквей иностранных исповеданий) и иноверческих — еврейских и мусульманских (магометанских) — сооружений. Строительство в рамках других конфессий (буддизма, ламаизма) Строительным уставом не регламентировалось. В целом государство балансировало между приоритетами государственного православия и защитой и покровительством инородцам, в концентрированном виде представленных их верой.

Руководство и процесс возведения новых зданий был схож со строительством православных церквей, но с весьма многозначительными нюансами. Большая часть норм в отношении иудейских культовых построек была определена в 1835 г. специальным императорским указом и сохраняла свое действие до 1917 г., несмотря на существенные изменения статуса неправославных конфессий после 1905 г. В частности, в отношении синагог определялось их количество по количеству жителей города или селения.

На каждые тридцать еврейских домов можно было завести одну молитвенную школу, а на каждые восемьдесят — синагогу (ст. 152, Строительный устав 1900 г.). Разумеется, эти сооружения возводились только на средства местного общества (ст. 151). Кроме того, они должны были находиться в отдалении от православных храмов (если на одной улице с ним — на 100 саж., на другой — на 50 саж.).

Синагоги в буквальном смысле слова являлись молитвенными домами, а потому для них не существовало строго установленных архитектурных канонов.

Строительство магометанских культовых построек опиралось в основном на более ранние узаконения середины и второй половины XVIII столетия, которые практически в неизменном виде вошли в Строительный устав. Строительство мечетей разрешалось исходя из «наличия двухсот душ мужского пола» на каждое строение, в районах, где мусульман было большинство, мечети становились приходскими (узаконение 1756 г.). Это условие допускалось только в районах с мусульманским населением однородным по составу, чтобы «не происходило соблазна в вере» проживающим рядом христианам и крещеным татарам (ст. 154-156, Строитель-

ный устав 1900 г.). В селах предписывалось строить мечети на площадях (на расстоянии не менее 20 саж. от обывательских строений), что делало их с точки зрения градостроительной функции сходными с христианскими храмами, в отличие от синагог.

В 1829, 1844 гг. были опубликованы образцовые проекты мечети, что было частью общей тенденции систематизации нормативного регулирования архитектурного облика городов. В 1861 г. для сельских мечетей следование образцам нормативно было отменено. Таким образом, образцовое проектирование небольших дешевых (деревянных) православных церквей и аналогичных мусульманских построек шло в противоположном направлении. В первом случае — по пути усиления регламентации, во втором — отказа от нее.

В наиболее привилегированном положении среди неправославного населения в рамках разрешенного для него строительства находились верующие христианских церквей иностранных исповеданий и старообрядцы. После 1905 г. были сняты практически все административные препоны для католиков, желающих на свои средства построить церковь (в XVIII-XIX вв. требовалось разрешение Синода и местных властей), в отличие от лютеран им требовалось согласие губернского начальства. Осталось только требование согласовывать строительство католических церквей в столице с императором. Фактически, для такого рода строительства требовались только средства, полностью покрывающие заявленную властям смету, и соблюдение общих технических правил; устройство домовых церквей («каплиц и подвижных престолов») подчинялось правилам, аналогичным правилам православных церквей (ст. 140-142, Строительный устав 1900 г.).

Интересно присутствие в последней версии Строительного устава ст. 147, которая базируется на узаконении 1830 г. В ней даются конкретные правила внешнего и внутреннего устройства протестантских культовых построек, которые необходимо было учитывать техникам и архитекторам (например, о том, что внутреннее пространство должно быть хорошо освещено, иметь широкий проход к алтарю, чтобы свободно можно было пронести гроб и проч.). Подобного рода рекомендации — не редкость для Строительного устава 1832-1842 гг.: в нем встречаются

описания устройства мостовых, напоминаются правила мазанкового строительства и др., но в уставе 1900 г., среди наиболее общих и проверенных временем формулировок, подобные технико-дизайнерские инструкции — явный правовой архаизм.

В целом для нормативной базы культового строительства в Российской империи были характерны те же черты, что и для руководящих градостроительством документов в целом. Указы императора, постановления Синода носили спорадический характер и были вызваны конкретными случаями. Наиболее жизнеспособные из них были включены в число норм Строительного устава и дожили до 1900-х гг.

Однако структура и качество нормативного материала, изложенного в его третьем разделе, отражали юридическую технику всего документа и своего времени. И если для первой трети XIX в., в период издания Свода законов, данная кодификация была прорывом и позволила собрать в единое целое практически все строительное нормирование, что невозможно переоценить с точки зрения упорядочения регулярного градостроительства, то в конце своего существования технические промахи законодателя становятся все более явными и, накладыва-ясь на общие принципы внутренней социальной (религиозной, национальной) политики государства, не могут быть оценены как прогрессивные. Отчасти «расзгосударствляя» в XIX в. гражданское строительство (отменяя обязательность образцовых фасадов, стилевых, архитектурных требований, снижая уровень контроля за обывательскими постройками), государство в целом не изменило в течение всего периода существования Российской империи церковной градостроительной политики, сохраняя ее консервативные черты, подчеркивая особый государственный статус православия по отношению к другим «терпимым» конфессиям.

1. Кириченко Е.И., Нащокина М.В. Русское градостроительное искусство. Градостроительство России середины XIX — начала XX века. М., 2001. С. 233-236.

2. Свод законов Российской империи. Т. XII. Уставы государственного благоустройства. Строительный устав. СПб., 1913.

С. 254-302.

3. Императорский указ от 1722 г. № 4122 // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб., 1832. Т. 8. С. 305.

4. Императорский указ от 1726 г. № 4988 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 8. С. 473.

5. Императорский указ от 1742 г. № 8625 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 9. С. 67.

6. Императорский указ от 1770 г. № 13541 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 9. С. 528.

7. Императорский указ от 1771 г. № 13864а // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 9. С. 541.

8. Барановский Г. В. Основы строительного уложения // Строитель. Вестник Архитектуры, домовладения и санитарного зодчества. 1903. № 7. С. 18.

9. Императорский указ от 1825 г. № 1804 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 21. С. 372.

10. Императорский указ от 1830 г. № 4165 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 22. С. 343.

11. Императорский указ от 1804 г. № 21478 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 18. С. 205.

12. Императорский указ от 1809 г. № 23874 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 18. С. 420.

13. Императорский указ от 1816 г. № 26491 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 19. С. 264.

14. Императорский указ от 1818 г. № 27180 // ПСЗРИ. СПб., 1832. Т. 19. С. 410.

15. Чукова И.М. Государственно-правовая охрана церковных памятников старины в дореволюционной России: автореф. дис. . канд. юр. наук. Н. Новгород, 2006. С. 12.

Поступила в редакцию 9.11.2009 г.

Pirozhkova I.G. Standard regulation of cult building in the Russian empire. In the article standard-legal bases of cult building in Russia throughout XVIII — beginnings of the XX centuries are analyzed. The author considers features of rationing of Christian and non Christian cult constructions, defines historical subject of the term “cult building”.

Key words: cult building; town-planning policy; Building charter; sources of the building legislation.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ

В статье анализируются направления оптимизации уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности на современном этапе противодействия преступности.

Ключевые слова: уголовная ответственность; уголовные наказания; преступления коррупционной направленности; противодействия преступности; УК РФ.

В рамках уголовно-правовой науки имеется два подхода к пониманию коррупции -широкий и узкий. Сторонники широкой трактовки понятия коррупция видят в ней явление, происходящее в среде социального управления и выражающееся в использовании субъектом своего правового статуса (государственного служащего или управленца в коммерческой сфере) ради достижения личных интересов (Г.К.

Мишин, Б.В. Волжен-кин, П. А. Кабанов, Г. А. Сатаров, А.Э. Бениц-кий и др.). Сторонники узкого подхода к трактовке понятия «коррупция» справедливо критикуют сторонников широкого подхода за то, что в свете широкого определения при операционализации коррупции, т. е. при установлении связи теории и практики, оказываются фактически все составы управленческих преступлений. В свою очередь узкое

толкование коррупции является традиционным и основывается на этимологическом критерии (В.В. Астанин, Н.А. Лопашенко, А.И. Долгова, С.В. Максимов и др.).

Ныне столь широко используемый термин «corruption» имеет латинское происхождение и означает несколько разнородных явлений: 1) совращение, подкуп; 2) порчу, упадок; 3) извращенность, превратность; 4) расстройство, расшатанность, плохое состояние здоровья. Говоря языком лингвистики, термин является полисемичным, т. е. многозначным. Однако из всех его значений есть одно толкование, которое и легло в основу этимологического критерия. Это значение -подкуп. В связи с этим понимание коррупции сквозь призму подкупа с неизбежностью отрицает широкий подход к ее толкованию, основываясь на механизме коррупционного

Источник: cyberleninka.ru

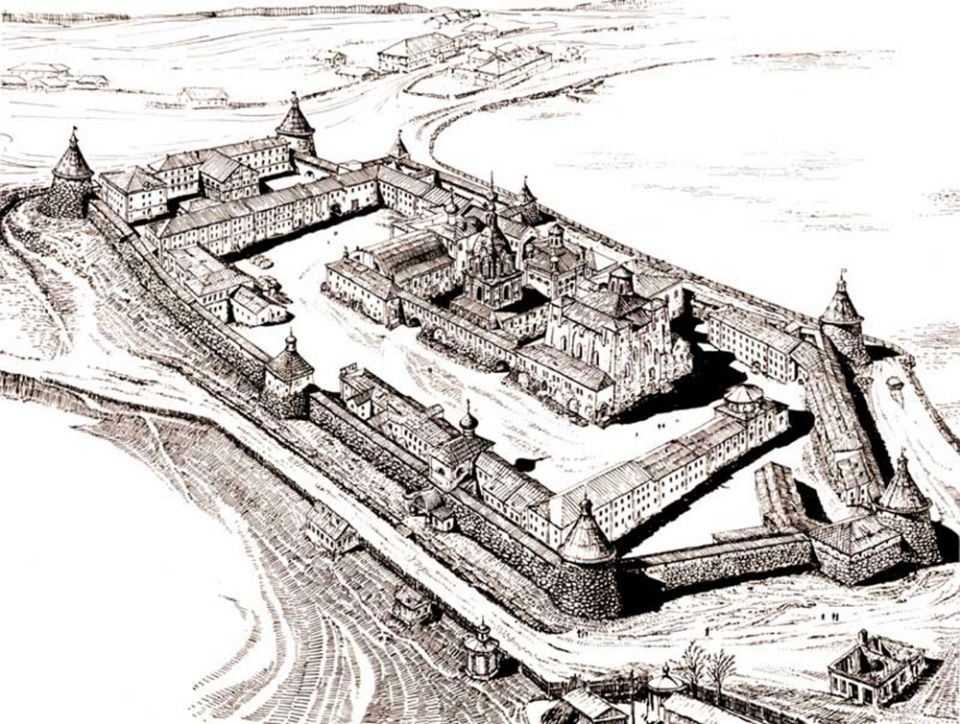

Архитектурная концепция православного монастыря как «Града небесного на земле»

Целое тысячелетие неотъемлемой частью русской жизни была православная церковная культура, основные качества которой воплощала жизнь монастырская. Монашеские обители были, есть и будут осуществлением идеи «дома Божия» на земле, средоточием духовного образа православного человека и российского ландшафта, создателями архитектурного облика русской земли.

История русского монастырского строения начиналась в XI веке. К началу XX века на территории России располагалось более полутора тысяч монастырей, пустыней, скитов и общин. + +

Их неоднократно постигало запустение от людского нерадения и царской немилости, разорение от военных нашествий и ветшание от времени. Менявшиеся художественные вкусы и архитектурные стили тоже сильно влияли на пространственный облик обителей. + +

Тема настоящей публикации созвучна целому ряду дипломных работ семинаристов и более чем полусотни кандидатских диссертаций защищенных так в духовных, так и светских ВУЗах. + +

Как в работах неискушенных семинаристов, так умудренных пастырским опытом соискателей кандидатских диссертаций, четко определяются три основных причины по которой они выбрали тему церковно-археологического исследования того или иного монастыря. + +

Во-первых, исследуемые ими монастыри значительно пострадали в период советской власти и поэтому долгое время пребывали в определенной безвестности не только в среде широкой общественности, но даже и у местного населения. Дипломанты и диссертанты полагают полезным обратить на них внимание, ибо многие и многие годы эти монастыри являлись местом подвижничества и дерзновенной молитвы за весь мир, Россию и местных жителей. + +

Во-вторых, история изучаемых обителей ранее не была объектом специального научного исследования. В небольших популярных публикациях, как правило, местных краеведов, не использовались архивные источники, имеющиеся сегодня в распоряжении исследователя. + +

И, наконец, в третьих, чисто практическая сторона исследований – в деле восстановления разрушенных храмов и монастырей постепенно сформировались два направления: воссоздание строго в соответствии с историко-архитектурными традициями и современная реконструкция – «новодел», согласно вкусу и платежеспособности заказчика. + +

Архитектура и интерьеры храмов, в особенности иконостасы и живопись, оказывают значительное воздействие на духовное состояние молящихся или просто посещающих эти храмы людей. Поэтому сохранение первозданной архитектуры неким образом связывает нас с предыдущими поколениями, с древними создателями наших храмов и обителей, позволяет нам, насколько возможно, мыслить и чувствовать так, как они. + +

Первозданный образ монастырской архитектуры

Российская монастырская архитектура формировалась под жестким влиянием религиозно-догматических, культурно-исторических и природно-ландшафтных условий. При этом основные планировочные решения зависели от функциональных и религиозно-символических предпочтений. + +

Монастырь есть «иномирье – образ града небесного» на земле. Знаток христианской теологии Л.Лебедев пишет, что «в наиболее чистом виде образ Града Небесного осуществлялся в русских монастырях, особенно тех, что находились в стороне, вдали от шумных городов… Такие монастыри, и наипаче те из них, что имели белокаменные стены и белокаменные храмы, увенчанные золотыми куполами, и воспринимались и были подлинно образами Града Небесного, возникшими на земле как напоминание и свидетельство о конечной цели христианского жительства – достижении вечного пребывания с Богом в Его Небесном царстве и Иерусалиме Новом. ». + +

В тексте Откровения Иоанна Богослова образ Нового Иерусалима явлен автору как вознесенный на высокую гору: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Сама идея вознесенности на гору связана с Преображением и Вознесением Христа. + +

В условиях русской культуры это привело к тому, что идеальный абстрактный образ апокалипсического Града Небесного был воспринят как реально существующий на земле – дело было только за его нахождением где-то в иномирье «края земли». + +

Идея мифологического острова как центра «иномирья» трансформировалась в идею острова спасения, коим мыслилась, прежде всего, сама Святая Русь (остров православия среди враждебного моря иноверческих племен), православная церковь («ковчег спасения»), монастырь («новая земля и новое небо»), храм («престол Бога и Агнца»). + +

Вещные знаки и символы монастырской архитектуры

Все это привело к тому, что православный монастырь как священная обитель мыслился реальным воссозданием на земле Града Небесного. При этом очень важным считалось воссоздание сакральной топографии – вознесенности на гору и островное (читай уединенное) положение. + +

Принцип вознесенности на гору, выделением из пейзажа самим своим расположением на холме, соблюдался по мере возможности русскими мастерами. + +

Расположение монастыря у реки, естественного или искусственного водоема было заменой «идеи острова» там, где отсутствовали соответствующие природные условия. Завораживающие картины перевернутого, симметричного небесам, отражения в водах является очень важной составной иномирной образности монастыря. + +

Что же касается источника «реки жизни», упоминаемого в Откровении, то он в местных условиях приобрел вид колодца святой воды, который должен быть в каждом монастыре. + +

Символика камня как сакрального материала была очень близка и понятна русским мастерам и заказчикам более всего.

Даже когда монастыри первоначально возникали как деревянные строения, упорная мысль о соответствии небесному образцу заставляла поколения людей заменять сугубо временный материал – древесину на камень – материал вечный. + +

Там же, где внимательно относились к каноническому первоисточнику, обратились к понятию «прозрачности и чистоты стекла». + +

Показательно, что в литературных источниках церковное здание уподобляется зеркалу или оку: «Церковь во имя живоначальные Троицы отовсюду видима, яко зерцало», «посреди же убо лавры стояще богоматери церковь яко некое око». + +

Понятие кристальной чистоты стекла ассоциировалась с понятием белизны, отчего стены монастырей, хотя бы в основании, строились из белого камня, а далее покрывались побелкой. + +

Белизна храмов диктовалась их уподоблением самому Богу, блеску его славы: «Он имеет славу Божию; светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному». + +

Золото глав церквей возжигалось над монастырями как высшее выражение славы Божьей, дарующей людям преображенный «Свет Божий». + +

Принципы формирования «хлева овечьего» монастырского пространства

Вокруг собора, как правило, были сконцентрированы все другие постройки монастыря. В пространственно–объемном решении они подчинены главному храму – собору. +

Заключенные в ограду, жилые постройки образуют в соединении с главным храмом символический «овечий хлев»: такова этимология одного из обозначений монашеских поселений в греческом языке. +

Кельи могут находиться внутри монастырской ограды, могут быть встроены в ограду в виде отдельных корпусов, либо келейные и хозяйственные помещения составляют каре, которое и представляет собой символическую ограду – защиту от мирских соблазнов. А массивные стены ограды символизировали переход в необыденность мира церквей и создавали покой защищенности. +

Отдельные монастыри не имеют рукотворной ограды в силу своего особенного расположения. Это «пещерные», некоторые «островные» и «городские» обители. +

Помещения для наемных работников, гостиницы, различные мастерские, старались, как правило, устроить вне монастырских стен. +

Обязательным элементом внутреннего пространства монастырского двора был сад, символизирующий райские сады. Райский сад ассоциируется с первозданной свободой, со свободным пребыванием внутри благорасположенного к человеку мира. Именно этого переживания добивались творцы монастырских ансамблей. +

Как правило, в саду культивировались растения южного происхождения, нехарактерные для наших широт. При этом, чем суровее были климатические условия, тем с большим упорством и самозабвением монахи возделывали диковинные культуры. +

Монастырю – лучших мастеров и лучшее «стройное место»!

Строительство православных культовых сооружений повсеместно привлекало лучших, самых талантливых каменщиков, плотников, зодчих и иконописцев. +

Замечательные традиции монастырской культуры, умение русских зодчих выбрать» стройное место» для сооружения православных обителей, глубокое чувство красоты природы, присущее русскому иночеству, врожденное ощущение гармонии формы, цвета и структуры материала, придавало архитектурным ансамблям монастырей удивительную пластичность и музыкальность. +

Поставленные на возвышенности, у поворота центральных дорог и у излучины реки, православные обители, их храмы и колокольни, стены и башни были видны издалека и привлекали к себе внимание. Благодаря запоминающемуся силуэту они организовывали застройку окружающей местности, служили ориентирами и доминатами окружающего пространства +

Подведем итог сказанного

Архитектурно-хозяйственное устройство православного монастыря обеспечивало все базовые потребности его насельников т.е. возможности совершать Богослужение, проходить послушания, отдыхать и совместно питаться. +

Организация быта и питания монастырской братии соответствовала главной добродетели иночества – смирению во всем. Простота, скромность жилых и рабочих помещений служили основным целям монашеской жизни, и достигалась самыми минимальными средствами. +

Структура монастырского комплекса, его основные архитектурно-композиционные приемы и организация монастырского строительства в целом соответствовали каноническим требованиям Русской Православной Церкви, традициям русского иночества и религиозно-догматическим нормам. +

Каменная ограда монастыря способствовала замкнутости от внешнего мира и сосредоточенности во внутренней жизни монашеской общины. Весь иноческий путь совершается внутри и скрыт от любопытных глаз. Устав и правила поведения для приезжающих в монастырь ограждали братию от лишних контактов и воздействий со стороны. +

При этом монастырь не замыкался в себе и не запрещал паломникам посещать территорию обители. Ограничения подобного рода распространялись на гостей только в отношении скитских построек. Но, посещая обитель, паломник не мог заходить во внутрь здания – в соответствии с уставом монастыря, иноки не принимали в кельях гостей. +

В конечном итоге, архитектурная концепция православного монастыря – замкнутого пространства, компактного и стремящегося к композиционному завершению объема – выражала идею православного, религиозно-культурного и общественно-духовного центра окружающей местности, «Града небесного на земле». +

Источник: ardexpert.ru