Меня с 4 класса интересовало,почему церковь Покрова на Нерли была построена именно там,где она стоит.

Так случилось,что только спустя много лет я специально поехал во Владимир,чтобы посмотреть на эту церковь,хотя много раз проезжал мимо неё по Горьковскому шоссе.

Как только я припарковал машину в Боголюбово,не заходя в женский монастырь,на территории которого находится дворец Андрея Боголюбского, я пошёл по тропинке,проложенной почти 900 лет назад к белокаменной церкви.

Идти примерно 1500м.

Тропинка проложена через заливной луг,который весной весь покрыт водой,и к церкви можно добраться только на лодке.Как только подходишь к церкви,справа от тропинки есть небольшой пруд,который имеет искусственное происхождение.Андрей приказал насыпать холм для строительства церкви,и строители,решили эту задачу просто — вырытую землю насыпали на создаваемый холм.

Если присмотреться,то виден уровень поверхности луга до строительства.На первом фото он находится примерно на 1м выше поверхности воды.

Андрей Боголюбский — почему его считают первым самодержцем? // Is stories

Церковь небольшая,внутри на службе смогут находиться не более 20 человек.Значит она была предназначена исключительно для Княжеских особ.

Раньше ,в XII веке,когда не было лесополосы около железной дороги,и не было застройки Владимира,из Дворца Андрея Боголюбского в селе Боголюбово великолепно были видны Успенский собор во Владимире и церковь Покрова на Нерли,которые строили одни и те же мастера,и в одно и то же время ,т.е. с 1158 по 1161 гг.

Это вид со стороны входа в церковь на с. Боголюбово

В путеводителях написано,что Боголюбский построил церковь Покрова в честь погибшего своего сына Изяслава,но это не может быть правдой,поскольку сын Андрея Изяслав умер от ран в 1164 после похода Андрея на Каму против волжских болгар,а к тому времени и собор и церковь уже три года стояли.

На самом деле Андрей поставил церковь Покрова на Нерли в качестве утверждения нового праздника Покрова пресвятой Богородицы,который сам придумал,и который долгое время не признавали многие на Руси.

В самой архитектуре церкви заложен протест — построена она по канонам Византии и в соответствии с киевским Софийским храмом,но в декоре использованы элементы западного средневековья тех времён и царские символы.

Легко увидеть в декорации арок входа в церковь(последнее фото) полное совпадение с узорами арок входа в Успенский собор Владимира

Мастеров было не много,собирали их по всей Руси,и рабочее время их было расписано по гроб жизни.Поэтому оба сооружения строились быстро.Более того,всего за несколько лет Андрей Боголюбский построил в своём княжестве около 30 современных церквей и соборов.

Т.е.,объём строительства был большой,средства уходили немалые,и цель была ясна — отобрать главенство над русскими княжествами у Киева,который к тому времени стал терять экономическую значимость. Боголюбский развивал ремесленничество и налаживал новые пути для торговли,т.о. он увеличивал налогооблагаемую базу и модернизировал логистические маршруты для трансферной торговли.

Андрей Боголюбский. Первый самовластец. (рус.) Исторические личности

Киев,разбогатевший на посреднических услугах основного транспортного коридора из Варяг в Греки,не смог предложить современный метод управления экономикой и развития торговли.

Но основным преступлением Киева является работорговля,в которой он участвовал на рынках Византии,предлагая в качестве товара славянских рабов.

Кстати,Андрей помогал своему отцу,Юрию Долгорукому княжить в Киеве.

И после 1157г. он решил добиваться полной самостоятельности в построении русского самодержавного государства.

Хорошо известны попытки в то время поставить на пост Патриарха русской православной церкви своего русского священника,но Византия не позволяла этого,считая Русь своей провинцией.

Однако, протест должен управляться логикой.Прямой логики в том,чтобы поставить церковь Покрова так далеко от села нет.Тогда зачем он это сделал?

Я считаю,что ради эстетики и собственного отдыха.

На холме,церковь в лучах Солнца,прекрасна одним своим видом,кроме того в ста метрах на берегу Нерли есть небольшой песчаный пляж.Отличное место для отдыха,ловли рыбы и эмоционального расслабления.

Пройдя пару километров из от своего дворца Андрей попадал в зону расслабления.Т.е.Для него это было нечто загородного коттеджа для современного городского жителя.Мирское и духовное в одном месте.Великолепное решение Великого Князя.

Я заметил ещё одну особенность архитектуры церкви.

У стены алтарной части очень узкие и высокие окна

Днём ,примерно с 12-00,в хороший солнечный день ,они должны создавать дифракционную картину внутри церкви,особым образом освещая её.

Может быть вы со мной не согласитесь,однако причины действий людей той эпохи не могут в значительной степени отличаться от причин,заставляющих современных людей действовать тем или иным способом.

Психологически,человек за 900 лет не изменился.

Источник: svaword.livejournal.com

1158-1161. Строительство Успенского собора во Владимире

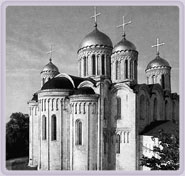

Великий князь Андрей Боголюбский начал строительство белокаменного Успенского собора в 1158 году. Работы продолжались в течение трех лет и завершились росписью храма. Историк Василий Татищев, опираясь на летописный текст, писал, что эту церковь строили заграничные мастера, которых пригласил великий князь. Сохранившееся до наших дней сооружение, особенно городские ворота, говорит о грандиозном архитектурном замысле Боголюбского. По мнению археолога Николая Воронина, собор имел один купол, а в работах церковного историка Евгения Голубинского написано о пятиглавом храме, что было подтверждено после анализа летописей.

Иноземные мастера

Мастеров Андрею Юрьевичу прислал император Фридрих Барбаросса, который дружил с владимирским князем. Но, как выяснилось, они лишь украшали храм. Мастера привезли с собой церковную утварь. Они позолотили купола собора, украсили церковь драгоценными камнями и написали многочисленные иконы.

Таким образом, можно говорить о том, что иностранные мастера были не строителями, а золотильщиками, ювелирами и иконописцами. В исследовании северо-восточного зодчества 12-14-х столетий Николая Воронина, который изучал древнерусскую архитектуру, говорится о романских элементах в декоре, в частности, о аркатурно-колончатых поясах с вурфелькапителями.

Параметры и архитектурные особенности

При Андрее Боголюбском построили белокаменный храм, содержащий три апсиды и шесть столпов. Подкупольный квадрат имел стороны высотой 640 сантиметров. Внешний вид четверика напоминал куб, высотой примерно 21 метр, шириной – 17,5 метров и длиной – 22,5 метров (не считая апсиды).

Наружные формы и интерьер, как будто, были устремлены к небу. Первоначальный Успенский собор имел высоту 32,3 метров. Он выше новгородского и киевского Софийских соборов.

Храм оборудовали тонкими стенами и крещатыми столпами с внешними и внутренними лопатками. Полуколонны венчали лиственные капители. С помощью валика было выполнено усложнение профиля лопаток, под которыми находился аркатурно-колончатый пояс. Подпружные арки и центральный барабан с двенадцатью окнами были соединены тромпами. Это уникальная домонгольская архитектурная конструкция в северо-восточных древнерусских княжествах.

Первоначальный храм состоял из трех притворов. При создании цоколя зодчие отдали предпочтение простому не профилированному отливу. Стены церкви оборудовали аркатурно-колончатым поясом, некоторые детали которого можно увидеть и сегодня. Сверху в виде ленты сделали поребрик.

Для капителей колонок мастера выбрали романскую «кубическую» форму, а базы имели вид клинчатых консолей. Для оформления оштукатуренных простенок между колонками они использовали фрески.

Фундамент первоначального Успенского собора во Владимире выполнен из булыжников. Для скрепления двух первых рядов строители применили раствор. Возведение стен начиналось от мелкого белокаменного бута, размещенного на фундаменте. Лестничная башня служила входом к хорам. Ее построили возле западного прясла северной стены собора.

Оформление храма

Церковь украшали зооантропоморфные скульптуры. Членение фасадов древние мастера выполнили с помощью сложных пилястр, основой которых служили коринфские капители. Для горизонтального разделения двух ярусов использовали аркатурный фриз.

Центральные закомары стали местом размещения рельефных композиций, посвященных 40 мученикам севастийским, вознесению Александра Великого на небо и трем отрокам в пещи огненной. Также их украсили женскими и львиными масками. До наших дней сохранились несколько фигурных капителей, например, сдвоенные лежачие львы. Северная галерея собора и сегодня украшена павлинами, а в той же стороне, где находится аркатурный фриз, стоят каменные пророки.

Источник: dzodzo.ru

При андрее боголюбском было начато строительство собора

Академик С.В. Заграевский

УСПЕНСКИЙ СОБОР ВО ВЛАДИМИРЕ:

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНОЙ ИСТОРИИ

Опубликовано : Заграевский С.В. Успенский собор во Владимире: некоторые вопросы архитектурной истории. В кн.: Памяти Андрея Боголюбского. Сб. статей. Москва – Владимир, 2009.

С. 95–114.

Рассмотрены вопросы архитектурной истории Успенского собора Андрея Боголюбского во Владимире, определена основная причина его обстройки высокими галереями при Всеволоде Большое Гнездо – приход в аварийное состояние вследствие невысокой конструктивной надежности. На основе архитектурно-археологических и летописных данных подтверждено первоначальное пятиглавие собора Боголюбского.

1. Собор Андрея Боголюбского

Андрей Боголюбский начал строительство Успенского собора во Владимире в 1158 году 1 и окончил его в 1160 году 2 . Уже в 1161 году собор был расписан 3 .

Согласно сообщению В.Н.Татищева, «По снисканию бо его (Андрея – С.З.) даде ему Бог мастеров для строения оного из умных земель»; «по оставшему во Владимире строению, а паче по вратам градским, видно, что Архитект достаточный был. Мастеры же присланы были от Императора Фридерика Перваго, с которым Андрей в дружбе был как ниже явится» 4 .

В пользу верности этого сообщения свидетельствует желание Андрея Боголюбского выразить в своем строительстве государственную мощь и имперскую идеологию более ярко, чем они были выражены в зодчестве его отца – Юрия Долгорукого. Подтверждения тому – и увеличенные по сравнению с храмами Долгорукого размеры Успенских соборов во Владимире и Ростове, и огромная избыточная высота ( 14 м ) проема владимирских Золотых ворот (для фортификационных целей даже приходилось устраивать над воротами деревянную галерею, что существенно снижало надежность укрепления), и строительство «на голом месте» церкви Покрова на Нерли, игравшей роль торжественного оформления развилки важнейших водных путей по Клязьме и Нерли, и дворец и укрепления в Боголюбове, возведенные не из дерева, а из белого камня, и наличие на храмах Андрея зооантропоморфного скульптурного декора.

Однако необходимо заметить, что известный стереотип, связанный с приходом к Андрею «мастеров из всех земель», относится только к работам по украшению Успенского собора: «Того же лета создана бысть церква святая Богородица в Володимири благоверным и боголюбным князем Андреем, и украси ю дивно многоразличными иконами, и драгим каменьем бе-щисла и сосуды церковными и верх ея позлати по вере же его, и по тщанию его к святеи Богородице, приведе ему Бог из всех земель все мастеры и украси ю паче инех церквии» 5 . Согласно этому летописному тексту, речь идет не о строителях, а об иконописцах, ювелирах и золотильщиках.

Во второй половине 1180-х годов Всеволод Большое Гнездо обстроил храм высокими галереями с новыми апсидами и малыми главами, демонтировав апсиды, часть стен и малые главы собора Андрея (причины обстройки мы подробно рассмотрим в этой статье).

Успенский собор многократно ремонтировался и реставрировался. Наиболее масштабной была реставрация 1888–1891 годов под руководством И.О.Карабутова 6 , когда было устроено шлемовидное покрытие глав и позакомарное – кровель, были снесены контрфорсы, пристроенные к храму в начале XVIII века, бо’льшая часть стен была перелицована, порталы были переложены, значительная часть декора аркатурно-колончатого пояса была заменена римейками (по всей видимости, достаточно точно повторявшими старые формы 7 ). Но в целом собор, построенный при Андрее и перестроенный при Всеволоде, сохранил свой домонгольский облик (рис. 1).

Рис. 1. Успенский собор. Общий вид.

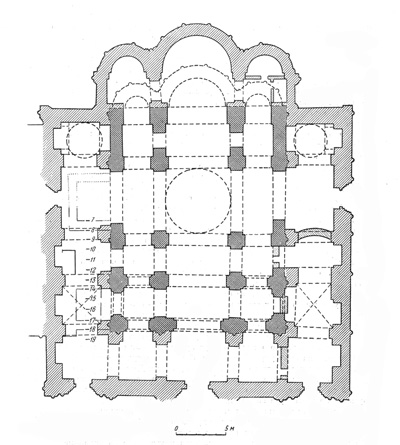

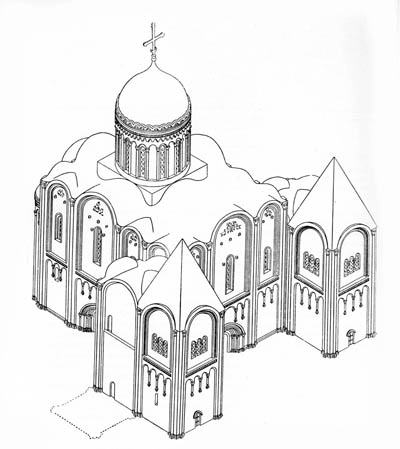

Собор 1158–1160 годов был шестистолпным, трехапсидным, построенным из высококачественного белого камня (качество камня храма Боголюбского было существенно выше, чем камня галерей Всеволода 8 ).

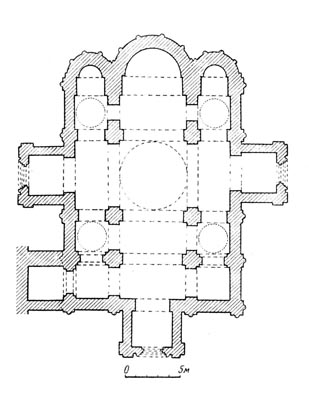

Сторона подкупольного квадрата храма 1158–1160 годов – около 6,4 м . Несмотря на то, что храм был шестистолпным, его четверик зрительно воспринимался почти кубичным (длина без учета апсид – около 22,5 м , ширина – около 17,5 м , высота – около 21 м ), пропорции были достаточно изящными (рис. 9). И в интерьере, и в наружных формах ощущалась устремленность вверх. План сохранившихся частей собора Андрея и пристроек Всеволода приведен на рис. 2 9 .

Рис. 2. Успенский собор. План существующего здания.

И стены, и крестчатые столпы относительно тонки, столпам отвечают лопатки – как внутренние, так и внешние (с полуколонками, увенчанными лиственными капителями; профиль лопаток над аркатурно-колончатым поясом усложнен валиком).

Переход от подпружных арок к центральному 12-оконному барабану осуществляется не через паруса, а через тромпы, и эту конструкцию можно считать уникальной для домонгольского зодчества Северо-Восточной Руси.

По данным археологических исследований 1951–1952 годов, Успенский собор Боголюбского имел три притвора 10 . Цоколь представлял собой простой непрофилированный отлив, как и в храмах Юрия Долгорукого. Стены собора пересекал аркатурно-колончатый пояс (часть его сохранилась in situ на северной стене), над ним – лента поребрика. Капители колонок близки к романской «кубической» форме, в базах – клинчатые консоли. Простенки между колонками были оштукатурены и украшены фресками 11 .

Фундамент храма 1158–1160 годов представляет собой булыжники, пролитые раствором не на всю глубину, а лишь на два верхних ряда. На них был положен мелкий белокаменный бут, и лишь затем были возведены стены. Археологические исследования открыли под фундаментом северной стены северного притвора лежни – большие деревянные бревна 12 , но более вероятно, что лежни относились к северной стене всеволодовых галерей (см. п. 2). Глубина, ширина, форма фундамента собора Боголюбского до сих пор неизвестны (возможно, он является ленточным, как у Успенского собора в Ростове 13 ).

Храм 1158–1160 годов был украшен скульптурным декором зооантропоморфного типа. Этот декор при обстройке собора галереями во второй половине 1180-х годов не сохранился in situ , но Н.Н.Воронин обоснованно полагал, что фрагменты этого декора присутствуют на стенах всеволодовых галерей 14 (рис. 3). В.И.Доброхотов видел камни со следами сбитых рельефов в кладке цоколя алтарных апсид Всеволода 15 . Мы должны согласиться с Н.Н.Ворониным, что общий объем зооантропоморфного декора Успенского собора 1158–1160 годов примерно соответствовал объему декора церкви Покрова на Нерли (рис. 9).

Рис. 3. Фрагменты сбитого декора на стенах всеволодовых галерей.

Вопрос первоначального вида собора 1158–1160 годов требует особого рассмотрения.

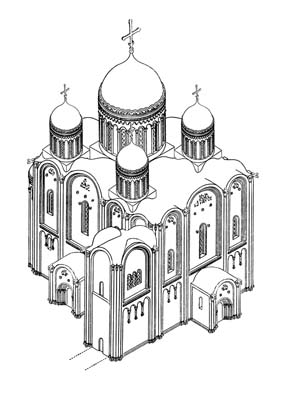

«Стереотипным» вариантом его реконструкции до недавнего времени являлся приведенный в капитальном труде Н.Н.Воронина 16 (рис. 4, 5). Но в этой реконструкции сразу же бросается в глаза несоответствие аксонометрии (рис. 4) и плана (рис. 5) собора.

На аксонометрическом чертеже не приведены притворы, а лестничные башни для входа на хоры показаны двухобъемными (объединенными с гипотетическими «владычными сенями» и «теремами» 17 – о них см. далее). А на плане показаны и притворы, и однообъемные лестничные башни.

Рис. 4. Успенский собор 1158–1160 годов. Реконструкция Н.Н.Воронина. Аксонометрия.

Рис. 5. Успенский собор 1158–1160 годов. Реконструкция Н.Н.Воронина. План.

Наличие столь явных противоречий в плане и аксонометрии, хотя и кратко оговоренных Н.Н.Ворониным (аксонометрия представляет собой «первоначальный опыт реконструкции» 18 : вероятно, новый аксонометрический чертеж, соответствующий плану, не успели подготовить до сдачи рукописи в печать), создает значительную путаницу. Например, в современном учебнике по истории русской архитектуры 19 реконструкция Н.Н.Воронина, в которой аксонометрия не соответствует плану, приведена безо всяких оговорок.

И поэтому наша реконструкция собора 1158–1160 годов, имея в своей основе реконструкцию Н.Н.Воронина, прежде всего обязана учесть притворы и односекционность лестничной башни. Именно одной башни – северной, и это можно показать.

Во-первых, наличие северной башни данные археологии подтвердили, а южной – нет 20 .

Во-вторых, на западном прясле северной стены собора Боголюбского (в месте примыкания северной башни) никогда не было аркатурно-колончатого пояса, а на соответствующем прясле южной стены он был 21 .

В-третьих, приведенные в капитальном труде Н.Н.Воронина изображения XVI века 22 (рис. 6) являются художественным обобщением, и невозможно определить, какой храм на них изображен – одноглавый с двумя симметричными башнями или пятиглавый без башен. Соответственно, привлекать их в качестве хотя бы косвенного доказательства симметричности пристроек к собору (как это делал Н.Н.Воронин 23 ) неправомерно.

Рис. 6. Успенский собор. Миниатюры Лицевого летописного свода XVI века.

В-четвертых, во времена Боголюбского комплекс построек, примыкавший к храму, мог быть «владычным» (епископским), но не княжеским: основной резиденцией князя было Боголюбово, а во Владимире Андрей унаследовал великолепно укрепленный двор с белокаменным храмом Георгия от своего отца – Долгорукого, и вряд ли у него была необходимость рядом со своим «старым» двором (бывшим двором Юрия) строить еще и новый – около Успенского собора либо на месте существующей церкви Спаса 24 .

В-пятых, упоминаемые в летописях «владычные сени» и «терем» 25 – скорее всего, один и тот же комплекс построек, который различные летописцы называли по-разному (а не различные постройки, примыкавшие к собору с севера и юга, как полагал Н.Н.Воронин 25 ). Это подтверждается тем, что при пожаре 1185 года в «тереме» сгорели именно церковные книги и утварь 27 .

В-шестых, для гипотетического южного комплекса пристроек просто не хватало места – обрыв начинается примерно в 10 метрах от южной стены собора, а между храмом и обрывом должны были еще находиться крепостные стены и обязательное для любой действующей крепости незастроенное пространство между стенами и ближайшими зданиями.

Таким образом, мы показали, что к Успенскому собору 1158–1160 годов примыкал только один комплекс пристроек, располагавшийся с северной стороны храма. Этот комплекс соединялся с собором тем самым «столпом» 28 , о котором Н.Н.Воронин совершенно справедливо говорил как о «восходном столпе», т.е. как о лестничной башне 29 . В принципе, возможно и то, что «владычные сени», «терем» и «столп» были одной и той же постройкой, игравшей роль и лестничной башни, и «подсобного помещения».

Теперь мы можем перейти к вопросу о количестве глав собора 1158–1160 годов.

Ипатьевская летопись однозначно и неоднократно (под 1158, 1175 и 1183 годами) говорит о соборе Боголюбского как о пятиглавом: Андрей «сверши же церковь 5 верхов и все верхы золотом украси и створи в ней епископью»; «и пять верхов ея позлати»; «и вся пять верхов златая сгоре» 30 ). Н.Н.Воронин, полагавший храм одноглавым, весьма резко назвал эти сообщения «ошибкой летописца» 31 (впрочем, отметив и дискуссии, которые велись по этому поводу в конце XIX –начале ХХ века, – в частности, мнение Е.Е.Голубинского о пятиглавии собора 32 ).

В качестве доказательства одноглавия собора Н.Н.Воронин приводил сообщение летописи Авраамки о «едином версе» 33 и уже упоминавшиеся нами изображения XVI века, причем исследователь допускал крайне маловероятную ситуацию, что в это время «сохранилась память об одноглавом соборе Андрея».

В новейшее время на сообщения Ипатьевской летописи о «пяти верхах» впервые обратила внимание Т.П.Тимофеева 34 . Исследователь допускала возможность справедливости этих сообщений, основываясь на анализе этой и других летописей, на соображениях том, что пятиглавие собора более соответствовало великокняжеским амбициям Андрея Боголюбского, а также на предложенных автором этой статьи «инженерных» аргументах 35 .

Мы полагаем, что позиция Е.Е.Голубинского и Т.П.Тимофеевой, которой придерживался и автор этой статьи 36 , абсолютно обоснована.

Прежде всего, Ипатьевская летопись как источник, непосредственно включивший в себя Владимирский великокняжеский свод 37 , заслуживает гораздо большего доверия, чем любые более поздние летописные источники.

Е.Е.Голубинский не признавал очевидный факт обстройки собора галереями при Всеволоде 38 , и, по всей видимости, именно это заблуждение исследователя привело к тому, что и все другие его соображения относительно Успенского собора в дальнейшем не воспринимались всерьез. Такая ситуация выглядит достойной сожаления, так как Е.Е.Голубинский абсолютно справедливо полагал, что в позднейших летописных сводах (в том числе и в летописи Авраамки – С.З.) ошибочное сообщение о «едином версе» собора Боголюбского появилось вследствие буквального истолкования сообщения Лаврентьевской летописи под 1160 годом: «и верхъ (т.е. одну главу – С.З.) ея позлати» 39 . При этом, как отмечал исследователь, в Ипатьевской летописи (под 1161 годом 40 – С.З.) приведен аналогичный текст, и там написано «и верхы ея позлати».

Напрашивается вывод, что в Лаврентьевскую летопись, также использовавшую Владимирский великокняжеский свод 41 , могла вкрасться ошибка при переписке. В Ипатьевской летописи такой ошибки быть не могло: как мы видели, о «пяти верхах» там говорится неоднократно 42 .

Про неоднозначность толкования изображений XVI века (рис. 6) мы уже говорили выше: по ним невозможно определить, какой храм изображен – одноглавый с двумя симметричными башнями или пятиглавый без башен.

В пользу пятиглавия собора 1158–1160 годов свидетельствуют и архитектурно-археологические данные, и «инженерные» аргументы.

Н.Н.Воронин полагал, что в пожар 1185 года сгорели деревянные связи Успенского собора, храм пришел в аварийное состояние, и в связи с этим Всеволоду пришлось укреплять его высокими галереями, игравшими роль контрфорсов 43 . Однако никаких свидетельств аварийного состояния собора Боголюбского исследователь не приводил.

После того, как собор в 2003 году обследовал автор этой статьи, мы вправе полагать, что такие свидетельства есть. Автору удалось обнаружить наклон центральной главы Успенского собора на 2,5 градуса к востоку. Само по себе это еще ничего не доказывает (теоретически этот наклон глава могла получить и позднее XII века), но рассмотрим и другие факты:

– в галереях Всеволода отсутствуют угловые компартименты с северо-востока и юго-востока, несмотря на то, что они существенно увеличили бы алтарную часть собора;

– восточные малые главы, которые могли бы стоять на угловых компартиментах, образовывать центрально-симметричную композицию и способствовать освещению алтаря, сдвинуты к западу;

– восточные малые главы меньше (и, соответственно, легче) западных;

– стены галерей Всеволода толще стен собора Боголюбского (в среднем 1,75 м против 1,2 м );

– стены собора 1158–1160 годов при возведении галерей были укреплены дополнительными пилонами, между ними и галереями на уровне хор были возведены арочные перемычки, игравшие роль аркбутанов (см. рис. 12).

Все это не могло быть простым совпадением или прихотью Всеволода Большое Гнездо.

Ситуация видится следующим образом: собор Боголюбского в 1180-е годы пришел в аварийное состояние, и его своды вместе с главами и арками «двинулись» в восточную сторону (западную укрепляли хоры). В связи с этим мастера Всеволода, обстраивая храм галереями-контрфорсами, возводя дополнительные пилоны и перемычки-аркбутаны, были вынуждены отказаться от восточных угловых компартиментов и гасить распор центрального барабана на северо-востоке и юго-востоке исключительно надежными конструкциями, каждая из которых состояла из двух взаимно перпендикулярных стен.

На востоке распор дополнительно гасили полукружия апсид, на западе – хоры, на севере и юге – арочные перемычки (и частично также хоры), и благодаря столь существенному укреплению собор благополучно сохранился до наших дней.

Все вышесказанное свидетельствует в пользу того, что собор Боголюбского во второй половине 1180-х годов был обстроен галереями-контрфорсами именно вследствие прихода в аварийное состояние (сдвига сводов и наклона центральной главы к востоку).

А теперь вспомним, что собор 1158–1160 годов пришел в аварийное состояние очень быстро – через четверть века после постройки (а возможно, и ранее). Даже несмотря на то, что храм превышал «предел надежности», определенный для белокаменных зданий (пространство наоса – до 200 кв. м , сторона подкупольного квадрата – до 6 м 44 ), этот срок для храма, построенного под руководством западноевропейского зодчего, исключительно мал. Значит, что-то должно было ускорить процесс сдвига сводов, и это могли быть четыре малые главы, создававшие значительные дополнительные нагрузки.

Мастера Всеволода во второй половине 1180-х годов были вынуждены демонтировать эти главы. Демонтаж был именно вынужденным: если бы была малейшая возможность сохранить эти главы собора Андрея, мастера Всеволода ею бы воспользовались. Девятиглавый собор смотрелся бы еще более эффектно, а внутреннее пространство было бы гораздо лучше освещено.

Демонтаж четырех малых глав означал и перекладку сводов соответствующих компартиментов. До недавнего времени факт перекладки сводов не был подтвержден архитектурно-археологическими данными. Внешнее обследование закомар и сводов собора, проведенное автором этой статьи в 2004 году при любезном содействии Т.П.Тимофеевой, не дало результатов, так как при реставрации 1888–1891 годов закомары собора Андрея Боголюбского были полностью перелицованы, изнутри собора своды закрыты густым слоем штукатурки, а провести зондажи возможности не было.

Однако в 2006 году автор этой статьи обнаружил следы перекладки сводов на чертежах И.О.Карабутова «Западная сторона Андреевских арок до реставрации» и «Южная сторона Андреевских арок до реставрации» 45 (рис. 7, 8).

На указанных чертежах изображены камни внешней облицовки закомар. А поскольку в домонгольской архитектуре форма верхних рядов внешней облицовки обычно повторяла форму располагающихся за ними сводов, то по этим рядам внешней облицовки в сочетании со взглядом из интерьера храма мы можем судить и о форме сводов.

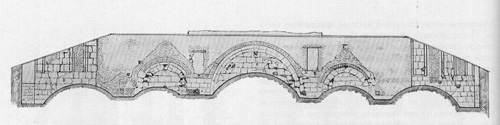

Рис. 7. «Западная сторона Андреевских арок до реставрации». Чертеж И.О.Карабутова.

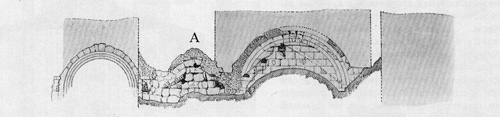

Рис. 8. «Южная сторона Андреевских арок до реставрации». Чертеж И.О.Карабутова.

На чертежах И.О.Карабутова сразу же обращает на себя внимание контраст между относительно правильной формой коробовых сводов (за исключением одного, обозначенного на рис. 8 буквой «А»), и плохим состоянием кладки под ними (на рис. 7 и 8 видно, что порядовка значительно отклоняется от горизонтали).

Такую ситуацию можно объяснить лишь тем, что при Всеволоде новые своды были положены на старые стеновые блоки с уже нарушенной порядовкой. А под сводом с просевшими пятами, обозначенным на рис. 8 буквой «А», хорошо видны камни, оставшиеся от предыдущего свода.

В связи со всем вышеизложенным мы полагаем пятиглавие Успенского собора 1158–1160 годов доказанным.

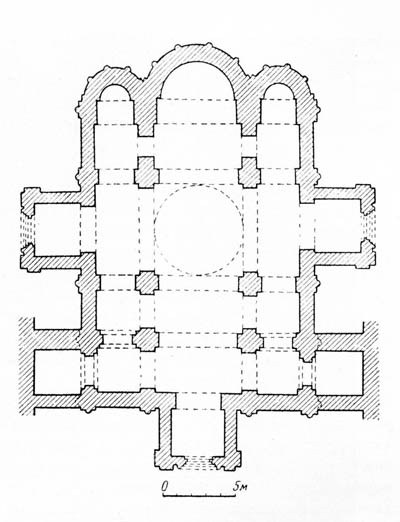

Соответственно, мы разработали на базе реконструкции Н.Н.Воронина свой вариант реконструкции аксонометрии (рис. 9) и плана (рис. 10) Успенского собора Андрея Боголюбского: с пятью главами, одной лестничной башней («столпом») с севера и притворами с юга, севера и запада.

Рис. 9. «Западная сторона Андреевских арок до реставрации». Чертеж И.О.Карабутова.

Рис. 10. Успенский собор 1158–1160 годов. Реконструкция автора. План.

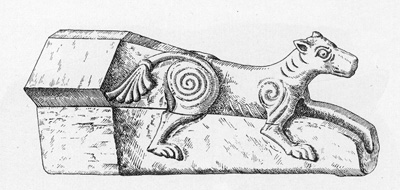

На капителях, венчавших полуколонки лопаток собора 1158–1160 годов, располагались «звериные» белокаменные водометы 46 (рис. 11). По неизвестным причинам Н.Н.Воронин не включил их в свою реконструкцию (рис. 4), но они присутствуют в нашей реконструкции храма (рис. 9).

Рис. 11. «Звериный» белокаменный водомет Успенского собора. Реконструкция Б.А.Огнева.

2. Перестройка собора Всеволодом Большое Гнездо

Обстройка высокими галереями Успенского собора 1158–1160 годов, пришедшего в аварийное состояние после пожара 1185 года, – первое каменное строительство Всеволода Большое Гнездо. В п. 1 мы показали, что имели место не только обстройка галереями и возведение новых апсид, но и перекладка сводов старого собора в связи с демонтажом четырех малых глав. В связи с этим нам видится более верным говорить не об обстройке, а о перестройке собора.

Согласно летописным данным, эта перестройка была завершена в 1189 году 47 . Н.Н.Воронин полагал, что она началась в 1185 году – сразу после большого владимирского пожара, имевшего место 13 апреля 48 . Но начало строительства в год пожара маловероятно, так как перед закладкой галерей требовалось обследовать поврежденный храм, принять решение о его перестройке, найти мастеров и провести большой объем проектных работ. Вряд ли это было возможно успеть сделать до зимы. Соответственно, наиболее вероятной датой начала строительства является 1186 год.

Галереи построены из белого камня среднего качества (желтоватого и достаточно пористого). Фундаменты разнотипны: их глубина – от 4 до 8 рядов камня, присутствуют и крупные, и мелкие блоки различной степени обтески, и известковые плиты, и булыжники, и деревянные лежни 49 .

План Успенского собора в перестройке 1186–1189 годов приведен на рис. 2. Это пятинефный, трехапсидный, пятиглавый храм длиной (с учетом апсид) около 37,5 м , шириной около 30 м . Ширина собственно галерей Всеволода – в среднем 5,5 м .

Членение стен галерей Всеволода повторило членение стен собора 1158–1160 годов. Закомары галерей расположились несколько ниже закомар собора Андрея, что придало храму в перестройке 1186–1189 годов некоторую «ступенчатость». Новые апсиды были вынесены к востоку от старых. В п. 1 мы отмечали, что в галереях Всеволода отсутствуют угловые компартименты с северо-востока и юго-востока, а восточные малые главы сдвинуты к западу и существенно меньше западных глав.

В стенах собора Андрея Боголюбского при перестройке были пробиты дополнительные арки, призванные обеспечить единство внутреннего пространства храма. Однако интерьер все равно оказался весьма затесненным и темным (впрочем, иначе при сохранении столь значительных объемов старых стен и замене малых глав собора 1158–1160 годов глухими сводами быть не могло).

Хоры собора после перестройки слились с хорами собора Андрея, образовав единое пространство значительной площади. Весьма вероятно, что арочные перемычки, соединившие на уровне хор галереи 1186–1189 годов со стенами собора 1158–1160 годов (рис. 12), играли двоякую роль:

– дополнительно укрепляли храм, играя роль аркбутанов между галереями-контрфорсами и стенами собора Андрея;

– в древности на них мог располагаться бревенчатый настил, расширявший хоры на всю площадь галерей. Подобную гипотезу в отношении западной галереи выдвигал Н.Н.Воронин 50 , отмечая, что данных для ее подтверждения нет. Но на самом деле у этой гипотезы все же есть подтверждение – верхние обрезы перемычек-аркбутанов горизонтальны и выведены по всем галереям на одинаковую высоту. Вряд ли это могло быть простой случайностью.

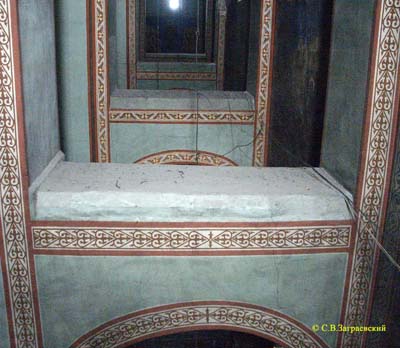

Рис. 12. Арочные перемычки между стенами собора Андрея и галереями Всеволода.

Соответственно, и вход на хоры собора в перестройке Всеволода мог быть устроен в виде простой деревянной лестницы изнутри здания (хотя вероятен и вход с севера, со стороны «владычных сеней», – через дверь, позднее заложенную и до настоящего времени не обнаруженную архитектурно-археологическими исследованиями).

Лопатки галерей 1186–1189 годов украшены полуколоннами с лиственными капителями. Диаметр полуколонн меньше, чем в соборе Боголюбского ( 35 см против 45 см ), и это позволило Н.Н.Воронину справедливо утверждать, что в галереях Всеволода проявляется «тяга к дробности деталей» 51 . Арки закомар галерей уширяются к замку, как и в соборе 1158–1160 годов.

Порталы галерей сохранились в перекладке 1888–1891 годов. Если доверять точности проведенной в то время реставрации, то порталы с резными архивольтами, поребриком и колонками, украшенными лиственными капителями, были значительно вытянуты в ширину, что гармонирует с общей продольной ориентацией фасадов, но снижает «торжественность» оформления входа в храм.

Профиль цоколя галерей имеет форму простого отлива, за исключением цоколя апсид (там профиль аттический). Галереи украшены аркатурно-колончатым поясом с поребриком. Пояс стены южной галереи существенно отличается от поясов других стен и апсид: он заглублен в плоскость стены, а колонки «стоят» на отливе (рис. 13; на других стенах колонки свободно «висят»).

Рис. 13. Успенский собор. Южная стена.

Н.Н.Воронин показывал, что галереи Всеволода практически не имели «собственного» скульптурного декора: немногочисленные зооантропоморфные барельефы попали туда со стен собора Андрея 52 (рис. 3). «Собственный» скульптурный декор зооантропоморфного типа присутствует на галереях только в некоторых консолях аркатурно-колончатого пояса 53 . Промежутки между колонками галерей были расписаны, как и на соборе 1158–1160 годов 54 .

Окна галерей Всеволода разнотипны:

– в первом ярусе они строги и лишены профилировки;

– во втором ярусе они богато профилированы, украшены розетками и «репьями»;

– в апсидах и боковых пряслах восточной стены они имеют профиль, соответствующий профилю окон собора Боголюбского.

После перестройки 1186–1189 годов Успенский собор потерял «башнеобразность» и приобрел пропорции, вытянутые по горизонтали. Архитектурные формы перестроенного собора стали исключительно «мощными». По всей видимости, именно в связи с этим Н.Н.Воронин полагал перестроенный Всеволодом храм самостоятельным архитектурным произведением и писал, что Успенский собор был «крупнейшим делом владимирских зодчих Всеволода» 55 .

А.И.Комеч не только соглашался с Н.Н.Ворониным в том, что собор в перестройке 1186–1189 годов был самостоятельным архитектурным произведением 56 , но и полагал, что в 1186–1189 годах, как и на рубеже 1150-х и 1160-х годов, над Успенским собором работал немецкий зодчий 57 . Исследователь обосновывал это тем, что формы владимирского храма в перестройке Всеволода близки формам собора в Вормсе (вторая половина XII века, рис. 14), у этих храмов схожи оконные профилировки и перспективные углубления стен 58 .

Рис. 14. Собор в Вормсе. Фрагмент общего вида (западная часть).

Отметим, что принадлежность домонгольского владимиро-суздальского зодчества поздней романике не вызывает никаких сомнений 59 . Сходство ряда архитектурных деталей наводит на мысль об общем архитектурном влиянии собора в Вормсе на Успенский собор (как и на все современное «знаковому» вормсскому храму церковное зодчество Западной Европы и Северо-Восточной Руси). Однако существует слишком много аргументов против того, что храм в Вормсе (как и любой иной храм 60 ) являлся прямым образцом перестроенного Успенского собора, и тем более против того, что во Владимире во второй половине 1180-х годов работал зодчий из Западной Европы.

Во-первых, перспективные углубления стен всеволодовых галерей являются прямой реминисценцией перспективных углублений стен собора Андрея Боголюбского.

Во-вторых, оконные проемы в вормсском соборе совсем иной формы, чем во всеволодовых галереях (рис. 15).

Рис. 15. Собор в Вормсе. Восточный фасад.

В-третьих, кроме оконных проемов, схожих по профилировке с вормсскими, в галереях Всеволода присутствуют окна иных форм и профилировок (см. выше).

В-четвертых, в вормсском соборе абсолютно иная аркатура, иной скульптурный декор (рис. 16).

Рис. 16. Собор в Вормсе. Аркатура, колонки, скульптурный декор.

В-пятых, вормсский собор объединен единым замыслом и единой логикой строительной реализации. В случае же Успенского собора мы видим наслоения архитектурного мышления двух разных эпох – Андрея и Всеволода.

В-шестых, вряд ли стоило приглашать западноевропейского архитектора лишь для того, чтобы перестроить владимирский собор, сохранив не только стены и столпы, но даже центральную главу старого храма.

В-седьмых, приглашение западноевропейского архитектора было весьма длительной дипломатической процедурой 61 . После пожара 1185 года у Всеволода на это было очень мало времени.

В-восьмых, стены галерей Всеволода имеют различную толщину (от 1,7 до 1,8 м ), разбивка их членений нерегулярна, арочные перемычки имеют различную ширину и перекосы, фундаменты разнотипны, в них применены архаичные лежни 62 .

В-девятых, аркатурно-колончатый пояс южной стены располагается ниже поясов других стен. Н.Н.Воронин полагал, что этот пояс был рассчитан на восприятие снизу (с противоположного берега Клязьмы) 63 , но логика в этом случае могла быть только обратной – нижнюю часть собора закрывали край обрыва и крепостные стены, следовательно, пояс следовало бы поднять выше. В связи с этим мы придерживаемся точки зрения А.И.Некрасова, который называл такое расположение пояса южной стены «крупным дефектом и архитектурной нелепостью» 64 .

В-десятых, в стенах и апсидах галерей различна форма цоколя.

В-одиннадцатых, летопись абсолютно однозначно утверждает, что Всеволод «иже не ища мастеров от Немець, но налезе мастеры от клеврет святое Богородици и от своих» 65 .

Мы не можем безоговорочно принять и точку зрения Н.Н.Воронина и А.И.Комеча относительно того, что собор в перестройке 1186–1189 годов являлся самостоятельным архитектурным произведением. Этому также имеется ряд причин.

Во-первых, на галереях Всеволода практически отсутствует «собственный» скульптурный декор – при том, что и храмы Андрея, и все последующие храмы Всеволода декорировались очень богато.

Во-вторых, из-за того, что мастера Всеволода совместили членения галерей с членениями собора Андрея, в членениях северной и южной стен храма в перестройке 1186–1189 годов исчезла не только симметрия, но и всякая логика.

В-третьих, как мы видели в п. 1, замена старых малых глав и расположение новых были продиктованы прежде всего конструктивной необходимостью.

В-четвертых, высота галерей, придавшая храму новый облик, также была обусловлена конструктивной необходимостью – они играли роль контрфорсов.

В-пятых, про разнотипность архитектурных решений стен, фундаментов, цоколей, архитектурно-колончатых поясов галерей Всеволода мы уже говорили выше.

В-шестых, внутреннее пространство перестроенного храма, несмотря на возведение новых световых барабанов и пробивку в старых стенах арок, стало темным, тесным и лабиринтообразным, что противоречило основным принципам нарождавшейся готики. В соборе исчезла и «башнеобразность», сближавшая храмы Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и последующие храмы Всеволода с архитектурными достижениями ранней готики и романики 66 .

Таким образом, в галереях Всеволода недостаточно «собственных» архитектурных решений для того, чтобы однозначно считать собор в перестройке 1186–1189 годов самостоятельным архитектурным произведением.

Сформулируем иначе: перестройка 1186–1189 годов придала Успенскому собору Андрея Боголюбского принципиально новый облик, не менее уникальный, чем облик храма до перестройки. Случайностью это ни в коем случае не было. Имело место исключительно удачное решение владимирскими мастерами двух сугубо утилитарных задач – укрепления и расширения храма 1158–1160 годов.

«Архитектурный прагматизм» Всеволода не раз проявлялся как в обстройке храмов «неэстетичными» галереями (Дмитриевский и Рождественский соборы), так и в «непрестижном» кирпичном строительстве (Успенский собор «Княгинина» монастыря, часть стен владимирского детинца). В случае Успенского собора этот «архитектурный прагматизм» выразился в том, что Большое Гнездо не стал сносить храм Боголюбского и строить на его месте новый, а предпочел расширить и укрепить старый. Благодаря такому решению Всеволода до наших дней сохранились стены, столпы и центральная глава собора Андрея Боголюбского, что позволяет нам с достаточной степенью достоверности судить о том, как выглядел шедевр древнерусской архитектуры – Успенский собор 1158–1160 годов.

4. В.Н.Татищев. История Российская. М., 2005. Т. 2, с. 687.

6. Подробнее о ремонтах и реставрациях храма см.: Н.Н.Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси XI – XV веков. Т. 1. М ., 1961. С. 355-360.

8. В частности, в высоком качестве камня собора Боголюбского можно убедиться по капители, находящейся в экспозиции Владимиро-Суздальского музея-заповедника. А галереи Всеволода построены из белого камня среднего качества (желтоватого и достаточно пористого).

9. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 151.

10. Там же, с. 164.

11. Там же, с. 170. Согласно уточнению Т.П.Тимофеевой, фрески были обнаружены и скопированы еще в 1880-х годах иконописцем Н.М.Сафоновым.

12. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 306.

13. О.М.Иоаннисян, А.Е.Леонтьев, П.Л.Зыков, Е.Н.Торшин. Памятники древнерусского зодчества XII – XIII вв. в Ростове Великом. В кн. Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 5. История и культура древних и средневековых славян.

М., 1999. С. 255.

14. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 173, 177.

15. Там же, с. 173.

16. Там же, с. 168.

17. Там же, с. 160.

18. Там же, с. 168.

19. В.И.Пилявский, А.А.Тиц, Ю.С.Ушаков. История русской архитектуры. Л., 1984. С. 137.

20. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 162.

22. Там же, с. 161, 163.

24. Подробнее обоснование наличия во Владимире двора Юрия Долгорукого и отсутствия «собственного» двора Андрея Боголюбского см.: С.В.Заграевский. К уточнению даты и статуса церкви Спаса во Владимире. М., 2007. Статья находится на Интернет-сайте www . zagraevsky . com .

25. ПСРЛ 1:392; 2:630.

26. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 160.

29. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 160.

30. ПСРЛ 2:349; 409; 439.

31. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 518.

32. Е.Е.Голубинский. История русской церкви. Т. 1, ч. 1. М ., 1901. Т. 1, ч.2. М., 1904.

Репринтное изд. М., 1997. Т. 1, ч. 2, с. 113.

34. Впервые идея возможного пятиглавия Успенского собора Боголюбского была сообщена Т.П.Тимофеевой автору этой книги в 2003 г . и встретила полную поддержку. Автор считает своим долгом выразить Т.П.Тимофеевой глубокую благодарность.

35. Т.П.Тимофеева. К вопросу о пятиглавии Успенского собора Андрея Боголюбского во Владимире. Материалы краеведческой конференции 2004 г . Владимир, 2005. С. 27-34.

36. С.В.Заграевский. Реконструкция Успенского собора 1158–1160 годов во Владимире. В журн. «Реставратор», № 1(8)/2004, с. 118-122.

37. М .Д.Приселков. История русского летописания XI–XV вв. СПб, 1996. С. 98.

38. Е.Е.Голубинский. Указ. соч., с. 113.

41. М .Д.Приселков. Указ. соч., с. 166.

42. Подробный анализ всех известных летописных сообщений о количестве глав Успенского собора приведен в указ. соч. Т.П.Тимофеевой.

43. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 150.

44. С.В.Заграевский. Юрий Долгорукий и древнерусское белокаменное зодчество. М., 2002. С. 78, 85.

45. Памятники архитектуры в дореволюционной России: очерки истории архитектурной реставрации. М., 2002. С. 278.

46. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 182.

49. Подробнее см.: Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 470-471.

50. Там же, с. 375.

51. Там же, с. 365.

52. Там же, с. 362.

53. Там же, с. 372.

55. Там же, с. 374.

56. А.И.Комеч. Архитектура Владимира 1150–1180-х гг. Художественная природа и генезис «русской романики». В кн. Древнерусское искусство. Русь и страны византийского мира. XII век. СПб, 2002.

С. 249.

57. Там же, с. 246.

58. Там же, с. 249.

59. Подробнее см.: С.В.Заграевский. Юрий Долгорукий и древнерусское белокаменное зодчество. М., 2002; С.В.Заграевский. Начало «русской романики»: Юрий Долгорукий или Андрей Боголюбский? М., 2005. Статья находится на Интернет-сайте www . zagraevsky . com .

60. И.Э.Грабарь справедливо утверждал: «Нигде нельзя встретить ни одной церкви, собора, дворца или здания, которое могло бы быть принято за образец владимирских церквей. Можно найти только частности, но нельзя встретить в целом ничего тождественного» (Цит. по кн.: Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 332).

61. Подробнее см.: С.В.Заграевский. Начало «русской романики»: Юрий Долгорукий или Андрей Боголюбский? М., 2005. Статья находится на Интернет-сайте www . zagraevsky . com .

62. Н.Н.Воронин. Указ. соч., с. 470.

63. Там же, с. 370.

64. А.И.Некрасов. Из суздальско-владимирских впечатлений. В журн.: «Среди коллекционеров», №№ 5-6, 1924. С. 33, 34.

66. Мы не вправе применять к архитектуре, как и к искусству, слово «регресс» – архитектурное произведение может оказаться шедевром вне зависимости от примененных в нем конструктивных решений. И Успенский собор в перестройке 1186–1189 годов в итоге стал весьма величественным зданием, главенствовавшим над городом (впрочем, вряд ли более величественным, чем пятиглавый «башнеобразный» собор Боголюбского). Но «мэйнстрим» европейской архитектуры последней трети XII века диктовал принципы доминирования внутреннего пространства, и в этом плане собор, перестроенный Всеволодом, оказался определенным «шагом назад» по сравнению не только с собором Андрея, но и с храмами Юрия Долгорукого.

Источник: zagraevsky.com

Андрей Боголюбский и Фридрих Барбаросса

В третьем томе «Истории Российской» Василий Татищев рассказывает о строительстве при Андрее Боголюбском Успенского собора во Владимире: «По снисканию бо его [Андрея Боголюбского] даде ему Бог мастеров для строения оного из умных земель, которые строили и украсили ее [соборную церковь] паче всех церквей… По оставшему во Владимире строению, а паче по вратам градским видимо, что архитект достаточный был. Онаго древняго строения мало осталось, и починка новая весьма отменилась.

Церковь же, конечно, должна бы преимуществовать. Но как оная после некаким простым каменщиком перестроивана, то ныне уже никоего знака науки архитектурной в ней не видно. Мастеры же присланы были от императора Фридерика Перваго, с которым Андрей в дружбе был, как ниже явится. Цесарь был Фридерик Барбаросса, по нем его сын Генрик IV. Сий же упоминает послов от цесаря и архитекты присланные, чем дружбу сию утверждает».

Успенский собор во Владимире

Увы, репутация Татищева среди историков небезупречна. Многие приводимые им данные основываются на несохранившихся летописях или на других неизвестных нам источниках и весьма ненадежны. Современные ученые справедливо относятся к таким «известиям Татищева» скептически. Поэтому и известие о работе на Руси XIII века западноевропейских зодчих, присланных императором Фридрихом Барбароссой, долго оставалась бездоказательным предположением. Да тут еще и Татищев допустил досадную ошибку: сыном Фридриха I Барбароссы был не Генрих IV, а Генрих VI.

Хорошо известны были итальянские архитекторы, работавшие на Руси в последней трети XV – начале XVI века: Аристотель Фиорованти, Алевиз Фрязин, Петрок Малый, Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо и другие. Но здесь же речь идет о постройках, воздвигнутых тремя столетиями раньше.

Однако историки древнерусской архитектуры не могли не видеть явного влияния романского стиля в Успенском соборе Владимира, в других зданиях эпохи Андрея Боголюбского. В книге Николая Воронина «Зодчество Северо-Восточной Руси XII – XIV веков» об этом говорится: «Они [романские элементы] проявляются ли в декоративных деталях и приемах.

Таковы, например, пилястры с полуколоннами, аттический профиль цоколей и баз с угловыми рогами – грифами, перспективные порталы, тройное окно боголюбовской лестничной башни, аркатурно-колончатые пояса, в которых (в Успенском соборе) применяется чисто романская Würfelkapitell. Западное происхождение этих деталей очевидно. Едва ли они могли попасть во Владимир в виде каких-либо «образцов». Гораздо естественнее предположить, что эти незнакомые русскому зодчеству детали были принесены в творчестве живых людей – нескольких пришлых мастеров».

Würfelkapitell. Штайнфельд, Бавария. Характерная черта — квадратное сечение в верхней части капитель.

Капители с квадратным сечением верхней части в колончатом поясе Успенского собора

Воронин находил сходство архитектуры резиденции князя Андрея в Боголюбове с замками средней Германии времен Барбароссы: Хагенау, Трифельзом, Вимпфеном, Гельнхаузеном, Эгером, Вартбургом. Особенно четко прослеживается параллель в планировке Боголюбова с дворцом Госларе, построенным в 1082 году и реконструированным при Барбароссе. Дворец был двухэтажным, связанным переходом с расположенной к югу дворцовой капеллой святого Ульриха, к северо-западу стояла церковь Богородицы, связанная переходом и с дворцом, и со стеной замка. Рядом с переходом к капелле у дворцового торца была построена особая лестничная башенка для непосредственного входа на второй этаж.

Современный вид императорского дворца в Госларе со стороны капеллы св. Ульриха

Другие исследователи находили явное сходство в декоре Успенского собора во Владимире с декором соборов XII века в Италии и Германии (Модена, Павия, Комо, Шпейер, Майнц, Вормс). По предположению Сергея Заграевского, присланный императором архитектор (или архитекторы) прибыл во Владимирское княжество в 1157 году, чтобы начать работу над Успенским собор, заложенным 8 апреля 1158 года. Следовательно, посольство к Фридриху Барбароссе, которое доставило архитектора, было отправлено еще Юрием Долгоруким (умершим в мае 1157 года). Закончилась его деятельность, видимо, в 1162 – 1164 годах, когда Андрей Боголюбский начал ряд войн, продлившихся десятилетие, до смерти князя.

Фасад храма Сан-Микеле-Маджоре в Павии (строительство закончено в 1155 году).

Так что, благодаря работам историков архитектуры, гипотеза об иноземных архитекторах Владимирского княжества в XII веке никогда не отбрасывалась окончательно. Находились лаконичные свидетельства в ее пользу и в письменных источниках. Известно, например, что в 1167 году Русь посетило посольство римского папы Александра III. В рассказе Лаврентьевской летописи о сооружении Успенского собора есть слова «приведе ему [Андрею] Бог из всех земель все мастеры и украси ю паче инех церквии». Когда же летописец повествует о младшем брате Андрея Боголюбского – Всеволоде Большое Гнездо – то противопоставляет его Андрею, говоря «иже не ища мастеров от немець» (при строительстве Дмитровского собора во Владимире).

Недавно новое свидетельство работы европейских архитекторов при дворе Андрея Боголюбского добыли археологи. В конце апреля Институт археологии РАН сообщил, что экспедиция под руководством Владимира Седова, работавшая в княжеской резиденции в Боголюбове, обнаружила романский портал храма XII века.

Сейчас от того Боголюбова, каким оно было при князе Андрее, сохранилась лишь Лестничная башня, в которой он был убит в 1174 . На месте резиденции находятся более поздние постройки Боголюбского монастыря

Храм Рождества Богородицы и Лестничная башня

Раскопки проводились у стен собора Рождества Богородицы, выстроенного в XVIII веке и соединенного с Лестничной башней. Прежний храм, построенный при Андрее Боголюбском, рухнул в 1722 году при неудачной попытке ремонта. Собор XVIII века был возведен прямо на фундаменте старого, поэтому раскопки позволили увидеть работу зодчих XII века. «Мы нашли северный портал храма, совершенно замечательное творение, украшенное белокаменной резьбой, романского архитектурного стиля, базы колонн рядом с ним, — рассказывает Владимир Седов. — Это романский стиль, работа мастеров из Западной Европы, вероятно, из Италии».

Портал XII века, обнаруженный археологами

Наконец, можно вспомнить еще один материальный объект, который предположительно был свидетелем взаимоотношений Андрея Боголюбского и Фридриха Барбароссы. В 1930-е годы советское правительство, чтобы раздобыть валюту, продало за границу немало древних ценностей. Среди них были два позолоченных медных наплечника, украшенных эмалевыми миниатюрами. На одном из них изображена сцена распятия Христа, на втором – воскресения. Сейчас первый из них хранится в Германском национальном музее в Нюрнберге, а второй – в Лувре.

Наплечник «Распятие Христово»

Исследователи полагают, что наплечники были изготовлены мастерами из Лотарингии приблизительно в 1070 году. Один из них хранился в ризнице Успенского собора во Владимире как минимум с XVII веке, второй был обнаружен в одном из монастырей Владимирской губернии в XIX веке. Традиция связывает эти наплечники с именем Андрея Боголюбского и не так уж невероятно предположение, что попали они к князю в качестве подарка от Фридриха.

Источник: polit.ru

I. Введение

Андрей Боголюбский (1111–1174 гг.) – один из самых уникальных правителей Древней Руси:

• Сын Юрия Долгорукого – основателя Москвы и половецкой княжны, дочери хана Аепы Осекевича.

• Объединил под своей властью русские земли, основав в XII веке Владимиро-Суздальское княжество, давшее в XIV веке начало Московской Руси, которая в XVIII веке стала империей, а в XX веке – Советским Союзом.

• В 1155 году привез во Владимир икону Вышгородской Божьей Матери, получившую в последствии название Владимирской и ставшей палладиумом России.

• Родоначальник русского белокаменного зодчества, архитектурные памятники которого до сих пор восхищают мировое сообщество и включены в список UNESCO.

• Боголюбово – любимая резиденция Андрея Боголюбского, по названию которой он и получил прозвище. При князе Андрее была построена знаменитая Церковь Покрова на Нерли недалеко от Боголюбово.

• В 1169 году разгромил Киев, где был ранее отравлен его отец и перенес столицу Русской земли во Владимир, тем самым закончив век Киевской Руси, основанной Вещим Олегом в IX веке.

• По инициативе князя были учреждены новые для Руси праздники – Спаса (14 августа, Медовый Спас) и Покрова пресвятой Богородицы (14 октября).

• В его правление Великий Устюг стал северо-восточным форпостом Владимиро-Суздальское княжества, боровшегося за северные земли с Великим Новгородом.

• Убит в 1174 году группой заговорщиков, похоронен в Успенском соборе во Владимире.

• Канонизирован Русской Православной церковью в XVIII веке.

II. Жизнеописание

Андрей Боголюбский, реконструкция М. М. Герасимова

Андрей Боголюбский (1111–1174) – сын Юрия Долгорукого и половецкой княжны, внук Владимира Мономаха, дедом которого, в свою очередь, был Ярослав Мудрый – сын киевского князя Владимира – Крестителя Руси, известного в русском фольклоре как Красное Солнышко.

Об Андрее Боголюбском можно смело сказать, что он был выдающимся и мудрым государственным деятелем. Как воина и полководца, его всегда отличали храбрость и мужество, он оставил глубокий след в Русской истории. За успешное объединение русских земель под своей властью, его беспощадную борьбу против феодальной раздробленности государства на удельные княжества, его называют первым, но не венчанным на царство, царем Руси. Впервые в истории Руси обычай венчаться на царство официально ввел Иван Грозный в 1547 году.

Андрей принимал активное участие в боевых походах своего отца Юрия Долгорукого – основателя Москвы, ровесником которой является Великий Устюг (1147). Видя начало распада русской земли на самостоятельные княжества и жестокие междоусобные войны, в 1155 году Андрей уходит из Киева (Вышгорода) в любимые им Суздальские земли. Андрей отдавал все свои силы их укреплению.

В 1169 году он разгромил Киев и перенес столицу Русского государства во Владимир. Владимир становится политическим центром Руси, а Андрей Боголюбский – первым русским великим князем. Отдавая дань Владимиру, как первой русской столице, в нем неоднократно бывали позднее многие русские самодержцы, включая Ивана Грозного и Петра I.

P. S. В XVI веке, в период правления Ивана Грозного Владимирский Рождественский монастырь, бывший главной духовной обителью страны уступает это место Троице-Сергееву монастырю (г. Сергиев Посад). В 1724 году по приказу Петра I из Владимирского Рождественского монастыря в основанную им на Нильском меридиане новую столицу – Санкт-Петербург переносятся в Александро-Невскую Лавру мощи князя Александра Невского, разгромившего в 1240 году в устье реки Ижора (при впадении в Неву) шведов (за что получил титул «Невский») и ставший небесным покровителем города на Неве.

Святой благоверный князь Андрей Боголюбский (икона)

В период правления Андрея Боголюбского растет значение Северо-Восточной Руси, укрепляется могущество Владимиро-Суздальского княжества, оно становится сильнейшим на Руси. Для дальнейшего возвышения новой столицы князь Андрей решил иметь самостоятельного епископа и даже Митрополита. Из Ростова сюда переносится кафедра епископа. Это вызвало сильное возмущение Ростовской знати и духовенства. Усиление княжеской власти и конфликт с видными боярами, усиление и расширение Владимира, политика объединения раздробленных русских земель – все эти действия Андрея Боголюбского породили против него боярский заговор, в котором (согласно Жития) участвовали также его собственная жена и ее родные братья.

В июне 1174 года заговорщики предательски проникли в покои Андрея и убили его. Позже, после народного бунта, Андрея захоронили в каменной гробнице построенного им во Владимире Успенского собора. Позднее он был канонизирован Русской Православной Церковью.

Один из сыновей Андрея Боголюбского – князь Юрий (Георгий в крещении) был женат на грузинской царице Тамаре.

III. Владимирская икона Божьей Матери

Владимирская Икона Божьей Матери (Третьяковская галерея)

Андрей Боголюбский напрямую связан с Владимирской иконой Божьей Матери, в честь встречи которой в Москве построен Сретенский монастырь. По преданию, образ Владимирской иконы Божьей Матери написан Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезничали сам Иисус Христос со своей матерью Марией и отцом Иосифом.

В V веке из Иерусалима икона попала в Константинополь. В XII веке, во времена правления Юрия Долгорукого, Константинопольский патриарх Хрисоверг посылает ее в дар на Русь. Икона была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода (10 км. от Киева), отданного Юрием Долгоруким своему сыну Андрею Боголюбскому в удельное правление в 1155 году, после окончательно утверждения в Киеве. В истории Вышгород известен тем, что ранее являлся удельным городом великой княгини Ольги – бабушки Владимира Крестителя Руси, принявшей христианство в Константинополе.

Успенский собор во Владимире

Устав от бесполезных междоусобных войн, Андрей Боголюбский в 1155 году покидает Вышгород и направляется в так любимую им Суздальскую землю. Он берет с собою данную икону и во Владимире – своей новой столице, помещает ее в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе, поражавшем всех богатством и благолепием. С того времени икона получила именование Владимирской.

Во время переноса этой иконы из Вышгорода во Владимир, Андрею Боголюбскому было явление Божьей Матери. Вскоре город Владимир (владеющий миром) стал столицей Северо-Восточной Руси, а затем и всей Русской земли. Так скрепились духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и Москву.

В 1395 году икону впервые принесли в Москву, что, по преданию, спасло столицу от разорения Самаркандским правителем Тимуром. Также, считается, что молитвами Владимирской иконе в 1430 году был остановлен хан Золотой Орды Ахмат с его огромными полчищами, двигавшийся на Русь (знаменитое стояние на Угре). Русским войсками командовал великий князь Иван III (1462-1505) – дед Ивана Грозного, муж Софьи Палеолог – племянницы последнего императора Византии Константина. Считается, что через нее из Византии пришли на Русь двуглавый орел и другие атрибуты византийских императоров. Как женщина и тонкий политик, своим умом и опытом она оказала огромное влияние на централизацию русских земель, продолженную после Андрея Боголюбского, хоть и с перерывом в более чем 300 лет, Иваном III, а далее его сыном Василием III и внуком Иваном Грозным.

IV. Боголюбская икона Божьей Матери

Боголюбская икона Божьей матери

Явление Божией Матери князю Андрею Боголюбскому

Боголюбская икона Божьей Матери, написанная в XII в. по заказу Андрея Боголюбского – одна из древнейших чудотворных икон в России. История ее появления напрямую связана с ним и Владимирской иконой Божьей Матери.

По преданию, в 1155 году Андрей Боголюбский уезжает из Вышгорода (Киева) в Суздальские земли и берет с собою тамошнюю святыню – чудотворную икону Божьей Матери, ставшей впоследствии Владимирской.

Легенда гласит, что в невдалеке от Владимира, на берегу Нерли лошади, везшие киот с чудотворной иконой, остановились и не могли тронуться с места. Князь расположился здесь на ночлег. И ему приснился сон, в котором Богородица указала Андрею

Церковь Рождества Богородицы (справа)

на Владимир как на новый центр Руси, повелев установить перевозимую Вышгородскую икону в нем, а на месте ночлега советовала поставить церковь.

На месте явления Божьей Матери, князь Андрей построил церковь Рождества Богородицы и создал свою резиденцию, названную Боголюбовом – место Богом любимое (ныне пос. Боголюбово). Здесь же вырос Боголюбовский монастырь – один из самых древних монастырей на территории России. Главной святыней монастыря была Боголюбская икона Богоматери, та самая, которую заказал князь Андрей Боголюбский после чудесного знамения у берегов Нерли, как она ему явилась: во весь рост, со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Иисусу Христу.

V. Кучково поле

Боголюбский монастырь: Башня бывшего дворца с покоями Андрея Боголюбского (слева), в которой в 1174 был убит Андрей Боголюбский. Церковь Рождества Богородицы (справа), построенная князем на месте явления ему Божьей матери.

Кучково поле – местность на севере центральной части Москвы, между современными Лубянской площадью и Сретенскими воротами (по другой версии, между Сретенскими воротами и Чистыми прудами). Название известно с XIV в., связано с именем полулегендарного богатого боярина С. И. Кучки, владевшего в середине XII в. землями на территории будущей Москвы. В 1397 на Кучковом поле построен Сретенский монастырь. В XII—XV вв. через Кучково поле проходила дорога на Владимир (позднее улица Большая Лубянка). Название «Кучково поле» исчезает в XVI—XVII вв.

Боярин Кучка и поле, названное по его имени, связан с Юрием Долгоруким и его сыном Андреем Боголюбским. По некоторым источникам, боярин Кучка был насильно лишен своих владений основателем Москвы Юрием Долгоруким, а его сыновья за свои проступки, подверглись преследованию Андреем Боголюбским. По одной из версий, женой Андрея Боголюбского была дочь боярина Кучки Ульяна, которая вместе со своими братьями – сыновьями Кучки входила в группу заговорщиков (хотя сегодня появляются и другие версии).

В летнюю ночь 1174 года заговорщики численностью порядка двадцати человек, пробралась к дворцу Андрея в Боголюбово, перебили малочисленную охрану и вломились в спальню безоружного князя. Меч, висевший над его постелью, был предательски похищен в ту ночь подкупленным слугою. Сильный Боголюбский долго сопротивлялся.

Князь успел повергнуть на пол первого из нападавших, которого сообщники тут же по ошибке пронзили мечами. Но вскоре они поняли свою ошибку – копьем был пробит сбоку лоб Андрея, все остальные удары трусливые убийцы наносили сзади. Когда князь, израненный и окровавленный под ударами убийц, наконец, упал, они бросились вон из его покоев, захватив убитого сообщника.

Но Боголюбский был еще жив. Последним усилием он спустился по дворцовой лестнице, надеясь позвать охрану, но его стоны были услышаны убийцами и в ужасе они повернули обратно. Князь сумел укрыться в нише под лестницей и разминуться с ними. Заговорщики вбежали в спальню и не нашли там князя. В страхе они зажгли свечи и по кровавому следу нашли и добили обессилившего князя.

Позже Андрей Боголюбский был причислен Русского Православной Церковью к лику святых.

VI. Зодчество

Во время правления Андрея Боголюбского по-настоящему широко разворачивается белокаменное строительство во Владимире. На месте древней деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы в 1158 году началось строительство белокаменного Успенского собора. По замыслу князя он возводился не только как храм Владимирского княжества, но и как главный Храм всей Руси.

За время своего правления с 1157 по 1174 гг., Андрей Боголюбский построил много монастырей и храмов, в частности во Владимире он построил Успенский собор (1158–1160 гг.), Золотые Врата (1158–1164 гг.), загородный дворец в Боголюбове (1158–1165 гг.), удивительную по красоте церковь Покрова на Нерли (1165 г.).

Успенский собор (1158–1160 гг.)

В 1158 году Андрей Боголюбский делает своей столицей город Владимир, в этом же году на высокой горе над рекой Клязьмой он начинает строить Успенский собор – главный храм своего княжества, ставший главным храмом Северо-Восточной или «Залесской» Руси. Собор стал крупнейшей постройкой новой столицы, центром ее архитектурного ансамбля. Андрей Боголюбский задумывал свой храм не только как главный собор Владимирской епископии, но и как оплот новой, независимой от Киева митрополии. Успенский собор построен, вероятно, артелью европейских мастеров романской архитектуры, присланной императором Фридрихом Барбароссой. По летописному сообщению, «Бог привел мастеров со всех земель».

Андрей Боголюбский, как и Владимир Красное Солнышко, считающийся основателем города Владимира, выделил Успенскому собору крупные земельные владения и десятую часть своих доходов. Слева от царских врат собора была помещена икона Владимирской Богоматери, вывезенная князем Андреем из Вышгорода. Сегодня икона хранится в Третьяковской галлерее, в храме Николы в Толмачах.

Архитектура Владимирского Успенского собора определила развитие зодчества Северо-Восточной Руси на несколько столетий вперед. Из нее выросла и вся архитектура Московского государства. От стен Успенского собора берет свое начало и знаменитая белокаменная резьба древнерусских храмов. Во Владимирском Успенском соборе были погребены князь Андрей Боголюбский, его сыновья Глеб и Изяслав, младший брат – великий князь владимирский Всеволод Большое Гнездо и другие сподвижники Северо-Восточной Руси.

Зимой 1383 года во Владимирском Успенском соборе, по воле великого князя Дмитрия Донского, митрополитом Пименом был рукоположен в епископский сан Стефан Пермский – величайший просветитель, миссионер и государственный деятель Древней Руси, близкий друг Сергия Радонежского.

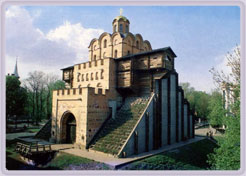

Золотые Врата (1158–1164 гг.)

Это редчайший памятник русской военно-оборонительной архитектуры времен правления Андрея Боголюбского. Они построены в 1164 году, когда было завершено сооружение грандиозной линии валов Нового города и явились главными, каменными воротами его деревянных укреплений. По красоте и величию они превосходили Киевские Золотые Врата. Они были парадным въездом в город и мощным оборонительным сооружением.

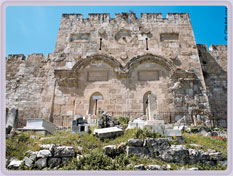

Но возведение Золотых ворот имело еще и другой, особый смысл – это символ нового столичного статуса Владимира, ведь Золотые Врата были также в Царьграде (Константинополе, сейчас – Стамбул), в Иерусалиме, в Киеве, т. е. в главных христианских городах, и центрах политической и военной власти своего времени.

Золотые Врата в Иерусалиме знамениты тем, что в них входил перед Пасхой Иисус. По пророчеству, в эти Золотые Врата Иисус войдет перед концом света.

|

|

|

| Золотые Врата в Иерусалиме | Золотые Врата в Стамбуле | Золотые Врата в Киеве |

Покрова на Нерли (1165 г.)

Храм Покрова на Нерли – это настоящий шедевр мировой архитектуры. Правы те, кто говорят, что увидевший этот храм хоть раз, уже не может сказать, что в его жизни не было счастливых минут…

Место для постройки было указано Андреем Боголюбским. Храм является монументом памяти о победоносном походе Андрея Боголюбского на волжских булгар. По легенде, камень для постройки возили из Булгарии. Одновременно он стал памятником сыну Андрея Изяславу, погибшему в этом походе. Храм посвящен празднику Покрова Богородицы, установленному Андреем Боголюбским и ставшим одним из самых любимых на Руси.

VII. Сретенский монастырь и Тимур

Собор Сретения иконы Владимирской Божьей матери Сретенского монастыря

Сретенский монастырь стоит на седьмом (из семи) холмов Москвы. Монастырь напрямую связан с принесенной на Русь Андреем Боголюбским иконой Божьей Матери, получившей название Владимирской. Он был основан в 1397 году Великим князем Василием, сыном Дмитрия Донского на Кучковом поле, на месте встречи (сретения) в 1395 москвичами иконы Владимирской Богоматери, перенесённой из Владимира в Москву в ожидании нашествия Тимура.

Куликовская битва 1380 года принесла победу над темником Мамаем, захватившим на тот момент власть в Золотой Орде. В 1382 году, после захвата власти в Орде Тохтамышем и взятия им Москвы (Дмитрий Донской укрылся тогда в Костроме), Русь возобновила выплату дани.

В 1391 году, под Самарой, на реке Кондурча (с. Старый Буян) Тимур в первый раз разбил войска Тохтамыша, существенно подорвав могущество Золотой Орды.

Второй и полный разгром Тимуром хана Золотой Орды Тохтамыша произошел снова на территории современной России, на Северном Кавказе (на реке Малка) в 1395 году. Т. к. в то время Русь еще была данником (вассалом) Золотой Орды, отступление Тохтамыша проходило через русские земли. Непобедимая армия Тимура шла по его следам. Понимая неминуемую гибель столицы, москвичам оставалось уповать только на помощь русской заступницы – Божьей Матери. С этой целью из Москвы во Владимир была направлена делегация, чтобы принести в новую столицу Руси чудотворную Владимирскую икону, стоявшую у истоков русской государственности.

Согласно летописям, в тот день, когда делегация принесла на руках икону в Москву из Владимира, Тимур, достигший со своей армией Елец, увидел сон, в котором Божья Мать потребовала от него покинуть пределы Руси. Не проиграв ни одной битвы, и будучи человеком с высокоразвитой интуицией, Тимур правильно истолковал явление и повернул свои войска домой, в Самарканд.

Сретенский монастырь относился к так называемой «северной оборонительной линии», позволяя контролировать дорогу на Ярославль. В 1552 году у его стен москвичи встречали русское войско, возвращавшееся после взятия Казани Иваном Грозным.

После Октябрьской революции 1917 года монастырь был упразднен, в 1928-1930 годах большая часть его построек была снесена. При этом были полностью уничтожены два храма из трех, находившихся на территории монастыря. Сохранились лишь собор Сретения иконы Владимирской Божьей матери, построенный в 1679 году, и кельи монастыря, относящиеся к XVII-XVIII векам. В начале 1991 года Сретенский монастырь был передан Русской Православной Церкви.

Россия многим обязана Самаркандскому правителю Тимуру, окончательно разбившему в 1395 году Золотую Орду, и с чьим именем связан Сретенский монастырь – один из самых известных и древних монастырей Москвы. Журнал «Мировой Ченнелинг» дает информацию о превращении завоевателя Тимура в Тамерлана (Тот, кто знает Мерлина).

Вкратце, Тимур сделал возможным для Руси:

• Стать самостоятельным государством в XV веке, прекратив выплату дани в Орду.

• В течение XVI века собрать под свою руку бывшие земли Золотой Орды – Казанское, Астраханское, Сибирское ханства и т. д.

• В XVIII веке стать империей.

• В XX веке стать Советским Союзом.

VIII. Иван Грозный

Андрей Боголюбский и Иван Грозный видели узость взглядов и алчность бояр, раздиравших русские земли на удельные княжества. Оба правителя стремились к укреплению самодержавной власти как способу усиления военной мощи государства и морального духа народа.

Андрей Боголюбский начал борьбу с родовитыми боярами, отменив систему уделов и окружая себя новыми служивыми людьми для укрепления государственного аппарата. Иван Грозный окончательно ликвидировал удельные княжества, последним из них было Старицкое.

Храм Покрова на Рву (Василия Блаженного)

Андрея Боголюбского называют первым, но не венчанным на царство, русским царем, в то время как первым правителем в истории России, венчавшимся на царство стал в 1547 году Иван Грозный – другой знаменитый Рюрикович. Взятием Казани он завершил начатое Андреем Боголюбским дело: Волга – главный водный путь страны – стала русской рекой. Возвращаясь после покорения Казани, Ивану Грозному недалеко от Владимира гонцы сообщили о рождении у него первенца – царевича Дмитрия.

В 1165 году, по приказу Андрея Боголюбского, близ Владимира талантливейшие зодчие возводят Храм Покрова на Нерли – памятник победы русских воинов в походе князя Андрея на Волжскую Булгарию (современный Татарстан) и погибшему сыну, ставший шедевром мировой архитектуры.

Собор Успения Божьей Матери в Старицком Успенском монастыре

Через 387 лет в Москве Барма и Постник, по приказу Ивана Грозного, создали невиданный по красоте Храм Покрова на Рву (или Собор Василия Блаженного) в честь взятия Казани.

Название « Покрова » для Московского Храма было выбрано не случайно – в день Покрова Богородицы (14 октября – по новому стилю) начался решительный штурм города Казани.

Известно, Иван Грозный любил посещать Владимир – столицу княжества Андрея Боголюбского и Старицу, где Иван прожил часть своей жизни и любил молиться в Успенском Соборе Старицкого Успенского монастыря, освященного в 70-х годах XII столетия в присутствии князя Андрея Боголюбского.

P. S. Со Старицей связана и знаменитая Либерия – библиотека Ивана Грозного. Известно, что в ней были собраны уникальнейшие книги, проливающие свет на многие исторические события древности.

Мироточивая икона царя Иоанна Васильевича из алтаря Крестовоздвиженского храма с. Дарна, Истринского района

Схимник Иона (Иван Грозный) во вратах Свято-Троицкого храма во Владимире (ул. Музейная)

Андрей Боголюбский и Иван Грозный были очень образованными для своего времени людьми, и оказали значительное влияние на составление ряда литературных памятников. Оба обладали богословской эрудицией. Иван Грозный стал автором музыки и текста службы праздника Владимирской Богоматери, которую во Владимир привез из Вышгорода Андрей Боголюбский.

Перед смертью Иван Грозный принял схиму с именем Иона. Библейский пророк Иона проповедовал христианство в столице другого царя-библиотекаря Ашшурбанапала. Имя Иона означает «стонущий голубь». В Великом Новгороде голубь украшает крест храма святой Софии (греч. Премудрость Божия).

Как бы не относилась к Ивану Грозному официальная история, в храмах Московской и Владимирской областей имеются мироточивые иконы с его изображением.

Даже после революции 1917 года люди приходили к гробнице Ивана Грозного в московском Архангельском Соборе и молились о заступничестве. В российских тюрьмах до сих пор живет традиция молиться схимнику Ионе, которым стал Иван Грозный незадолго до своей смерти в 1584 году. Знаменитая Владимирская тюрьма – Владимирский Централ – не исключение.

Икона из Грановитой палаты Московского Кремля, 1882 год,

Текст иконы гласит:

Именно в Грановитой палате, 8 ноября 1552 года, Иван Грозный давал «стол» в честь покорения Казани. День 8 ноября был избран не случайно – это день Архангела Михаила (букв. «кто как Бог»). Архистратиг Сил Небесных, победитель Сатаны, «Грозный Небесного Царя воевода» предводитель Небесного воинства был особенно любим и почитаем Иваном Грозным, который лично составил ему Канон (Приложение 1).

У нас проходила большая программа по реабилитации Ивана Грозного и в связи с этой программой мы шли по его следам в свою первую поездку в Казань и Свияжск. В статье «Лотос, распустившийся в России» целая глава посвящена Ивану Грозному.

IX. Николай II

Лик царя-мученника Николая II в храме Боголюбской иконы Божьей Матери

Андрей Боголюбский был первым, хотя и некоронованным русским царем, а волею судеб Николай II стал последним. Хотя они жили в разные эпохи, между ними много общего. 17 июля является днем памяти великого князя Андрея Боголюбского, предательски убитого в 1174 году в своем замке в Боголюбово. Через 744 года, в тот же день, в ночь на 17 июля в Ипатьевском доме в Екатеринбурге был убит последний русский царь Николай II (Эдарий). Этот день стал днем памяти царских страстотерпцев, установленный Русской Православной Церковью.

Июль (лат. «месяц Юлия (Цезаря)») — седьмой месяц года, расположенный между июнем и августом. Июль — один из семи месяцев длиной в 31 день.

В Боголюбове, в XII веке, началась русская царская власть в лице Андрея Боголюбского. В 1997 году в главном храме Боголюбского монастыря в центральной части свода главного алтаря на месте забеленной известью фрески, изображающей Иисуса Христа, проявился лик царя-мученника Николая II. Это чудо было использовано, в числе остальных, при рассмотрении вопроса о канонизации царской семьи в 2000 году.

В 2002 году, после проведения на месте явления лика реставрационных работ открылось изображение Иисуса Христа в царском облачении со скипетром и державою.

Посещение Серафима царем Александром I

Николай II в Боголюбово

В 1913 году – в год 300-летия Дома Романовых на царство, царь Николай II посетил Боголюбово – место гибели Андрея Боголюбского – первого некоронованного царя. Николай II попросил оставить его одного, он долго молился на месте убиения первого русского царя – через 5 лет Николай II (Эдарий) стал последним русским царем, а через 87 лет его, как и Андрея, причислили к лику святых.

Икона Божией Матери, именуемая «Державная», обретенная в 1917 в Коломенском

Николай II (Эдарий) уже тогда знал ожидавшую его учесть, предсказанную еще задолго до его рождения в 1824 году, в Саровской Пустыни, Серафимом Саровским Александру I Благословенному – победителю Наполеона: «Будет некогда Царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси , много крови потечет за то, что восстанут против этого Царя и Самодержавия, но Бог Царя возвеличит». Действительно, в январе 1903 года при личном участии Николая II Святейший Синод причислил Серафима Саровского к лику святых. Торжественное прославление святого было совершено 19 июля 1903 года в присутствии Царя и его семьи, которые специально прибыли в Саров.

Церковь Вознесения в Коломенском (1532 год), построенная в честь рождения Ивана Грозного, в которой в 1917 году была обретена чудотворная икона Державной Божией Матери

Интересно, что в XVIII веке Серафима Саровского, тогда курского юношу Прохора Мошнина, направил в Саров со словами: «Место сие да будет тебе во спасение…» настоятель Китаевой пустыни, основанной Андреем Боголюбским под Киевом в XII веке. В 1991 году при переносе мощей Серафима Саровского из Санкт-Петербурга в Саров, была сделана остановка в Боголюбово. Молебен служил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Царь-мученик Николай II. Причислен к лику Святых Русской Православной Церковью на Юбилейном Архиерейском Соборе 20 августа 2000 года