При проектировании защиты территории от затопления методом обвалования разрабатываются варианты трасс дамб. Трассы ограждающих дамб проектируются прямолинейно или по плавным кривым возможно большего радиуса. Расположение дамбы по отношению к берегу определяется устойчивостью русла, условиями подмыва и размыва береговых склонов и уклоном территории.

При положительных значениях перечисленных факторов дамбы обвалования могут располагаться относительно близко к берегу. Обычно дамбы имеют форму трапеции. Ее ширина поверху зависит от использования, однако она должна быть не менее 4,5 м, для обеспечения проезда обслуживающего транспорта при ремонте и в аварийных случаях.

Дамба может использоваться для движения транспорта, входя в общую транспортно-планировочную структуру города, в частности, как скоростная дорога или общегородская магистраль. Нередко хорошо озелененная дамба служит местом отдыха городского населения. В этом случае ширина дамбы поверху устанавливается соответствующими расчетами.

Многомиллиардный проект в Хабаровске специалисты возобновили строительство дамбы Комсомольска на Аму

Крутизна откосов со стороны воды (верховой откос) в зависимости от типа крепления, как правило, принимается 1:2—1:4, со стороны берега (низовой откос) 1:1,5—1:2, но могут применяться и пологие откосы крутизной 1:20—1:50. На откосах возможно устройство берм шириной 1,5—2 м при высоте дамбы более 10 м. Основой определения размеров поперечного сечения дамбы являются условия устойчивости откосов, гребня и дамбы в целом при переработке берегов водоема, воздействии течения воды, волн и льда, а также условия ограничения фильтрации воды через тело дамбы.

Верховой откос подвержен отрицательным факторам воздействия воды и льда и должен быть защищен от них посредством соответствующего укрепления. Низовой откос не подвергается таким воздействиям, поэтому может иметь укрепление простейшего типа, например, одерновку поверхности откоса.

Типы крепления откосов дамб обвалования такие же, как и при сплошной подсыпке; одерновка, мощение камнем, облицовка бетонными плитами и др. В период подъема уровня воды в теле дамбы создается фильтрационный поток. В связи с этим для уменьшения фильтрации в дамбе предусматриваются водонепроницаемые ядра: экраны и диафрагмы. Со стороны берега вдоль дамбы прокладывается горизонтальный дренаж.

По своему назначению дамбы подразделяются на незатопляемые и затопляемые. При защите городской территории, предназначенной под жилую и общественную застройку, сооружаются незатопляемые дамбы, т.е. высота их определяется из условия невозможности перелива воды через гребень дамбы при расчетном уровне высоких вод. Затопляемые дамбы применяют при обваловании территории в тех случаях, когда допускается периодическое затопление (например, территории зеленых насаждений, расположенные в пойме реки).

По производству работ и исходному материалу дамбы бывают насыпные и намывные. Первые сооружаются сухим способом, путем привоза или перемещения грунта на месте строительства с последующим разравниванием и уплотнением, вторые — путем намыва грунта с помощью гидромеханизации с последующим осушением тела дамбы.

Суперсооружения: Дамба Гувера

При проектировании дамб из грунтовых материалов учитывают зерновой состав, границы пластичности, удельный вес частиц грунта, влажность, коэффициент фильтрации, удельное сцепление, коэффициент уплотнения и т. д.

При благоустройстве берегов водоемов от размыва в городских условиях устраивают набережные с подпорными стенками разных типов (вертикальные, наклонные, смешанные). В малых населенных пунктах вдоль берегов водоемов устраивают откосы, укрепленные дерном или плиткой.

Источник: studopedia.ru

Конструкция дамбы обвалования

object(stdClass)#4120 (25) < [«ID»]=>int(179599) [«post_author»]=> int(125826) [«post_date»]=> string(19) «2014-05-30 15:47:29» [«post_date_gmt»]=> string(19) «2014-05-30 11:47:29» [«post_content»]=> string(44) «/wp-content/uploads/2014/05/179597-vms-3.jpg» [«post_title»]=> string(16) «179597-vms-3.jpg» [«post_category»]=> int(0) [«post_excerpt»]=> string(0) «» [«post_status»]=> string(7) «inherit» [«comment_status»]=> string(4) «open» [«ping_status»]=> string(6) «closed» [«post_password»]=> string(0) «» [«post_name»]=> string(16) «179597-vms-3-jpg» [«to_ping»]=> string(0) «» [«pinged»]=> string(0) «» [«post_modified»]=> string(19) «2014-05-30 15:47:29» [«post_modified_gmt»]=> string(19) «2014-05-30 11:47:29» [«post_content_filtered»]=> string(0) «» [«post_parent»]=> int(179597) [«guid»]=> string(65) «https://vmasshtabe.ru/wp-content/uploads/2014/05/179597-vms-3.jpg» [«menu_order»]=> int(0) [«post_type»]=> string(10) «attachment» [«post_mime_type»]=> string(10) «image/jpeg» [«comment_count»]=> int(0) [«filter»]=> string(3) «raw» > > —>

Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра природоохранного строительства

Курсовой проект по дисциплине «Природоохранное и гидротехническое строительство»

Проектирование дамбы обвалования из грунтовых материалов для защиты территории от затопления

Самара 2013

Дамба обвалования предназначена для защиты территории от затопления. Проектирование дамбы для защиты от затопления близ Жигулевского водохранилища

Состав: Генплан дамбы, продольный профиль, поперечный профиль, конструкция гребня, узлы

Софт: AutoCAD 2010

Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Источник: vmasshtabe.ru

Порядок выполнения работы

Городские территории, расположенные на берегах рек, морей, водохранилищ и других водоемов, достаточно часто подвергаются различным физико-геологическим процессам в результате воздействия волн и течения рек. Береговым территориям свойственно наличие оползней, оврагов, размытых берегов, подмытых береговых склонов.

Наибольшую опасность, связанную иногда с человеческими жертвами, представляет затопление городской территории при повышении уровня воды в реках во время половодий и паводков. В этом случае затоплению подвержены в первую очередь наиболее низкие участки — пойменные территории.

Половодье— фаза водного режима реки, которая характеризуется наибольшей в году водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды. Половодье вызывается на равнинных реках снеготаянием (весеннее половодье), на высокогорных — таянием снега и ледников (летнее половодье). Для рек одной климатической зоны половодье ежегодно повторяется в один и тот же сезон, но с различной интенсивностью и продолжительностью. В период весеннего половодья равнинные реки нашей страны несут 60-70, а в степных районах до 90% общего годового количества воды.

Паводок— быстрый и сравнительно кратковременный подъем уровня воды в каком-либо створе реки, обычно возникающий от дождей и завершающийся почти таким же быстрым его спадом. В отличие от половодья паводок возникает нерегулярно, но величина поднятия уровня расхода воды при нем могут в отдельных случаях превышать уровень и наибольший расход половодья.

Большинство городов исторически сложилось вблизи рек, на побережьях морей и других водоемов. Поэтому затопленные территории в городах не редкость. В Российской Федерации примерно 250 крупных и больших городов страны находятся под угрозой наводнений вследствие половодий и паводков. Территории, подверженные затоплению во время подъемов уровней воды, за средний год составляют в стране около 70 млн. га.

В зависимости от причин возникновения и продолжительности воздействия различают временное и постоянное затопления.

Временные затоплениясвойственны территориям, расположенным на берегах рек с неурегулированным режимом. Они происходят в результате повышения горизонта воды при таянии снегов и при обильных дождях и носят, как правило, сезонный характер. Пропускная способность русла реки зависит от площади живого сечения потока в русле и скорости его течения.

При увеличении расхода воды, поступающей в русло реки, увеличивается площадь его затопления и скорость течения потока. Увеличение площади живого сечения потока происходит за счет затопления пойменной части реки, что и приводит к периодическим затоплениям городских территорий, расположенных в поймах рек. Временные затопления могут происходить также при сбросе излишних расходов воды через существующие дамбы.

Постоянное затопление территории происходит при крупных гидротехнических работах, связанных со строительством гидроэлектростанции и устройством водохранилищ, возведением плотин и решением ряда других народнохозяйственных задач. При создании водохранилищ наивысший уровень воды верхнего бьефа является постоянным и называется нормальным подпорным уровнем.Постоянному затоплению подвергаются территории городов, поселков или отдельные объекты, расположенные на отметках ниже нормального подпорного уровня. Временные и постоянные затопления городских территорий сопровождаются их подтоплением, что в совокупности влечет за собой активизацию других неблагоприятных физико-геологических явлений. Задачи защиты территорий населенных мест от затопления при строительстве водохранилищ и других крупных гидротехнических сооружений (постоянное затопление) решаются при проектировании и строительстве этих сооружений.

Защита территорий при временном повышении уровня воды в реках осуществляется в процессе проектирования и строительства городов.

Защита городов, сельских населенных пунктов и промышленных объектов от затопления и подтопления должна обеспечить надежное их функционирование, в том числе коммунальных, транспортных и других территориальных систем и отдельных сооружений. Притом, наряду с этим, осуществляется также защита недр, сельскохозяйственных и природных ландшафтов.

Проект сооружений инженерной защиты должен обеспечить их надежность, возможность проведения систематических наблюдений за их работой, а также максимальное использование местных строительных материалов. Наряду с этим, при проектировании противопаводковых систем на реках необходимо учитывать требования комплексного использования водных ресурсов водотоков.

Классы сооружений инженерной защиты, как правило, назначаются не ниже классов защищаемых объектов и в зависимости от народнохозяйственной значимости.

Классы постоянных гидротехнических сооружений инженерной защиты водохозяйственного типа назначают в соответствии с требованием СНиП 2.06 15-85 (Инженерная защита территории от затопления и подтопления).

При разработке проектов по защите от наводнения и подтопления разрабатываются экологические и природоохранные мероприятия, которые позволили бы снизить до минимума причиненный вред сельскому, рыбному и иному хозяйству, а также промышленным объектам, городам и населенным пунктам.

1.1.2. Методы защиты территории от затопления

Способы защиты затапливаемых городских территорий зависят от высоты расчетного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

В борьбе с затоплением используются различные методы, основные из них — сплошная подсыпка территории до незатопляемых отметок; обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами, сокращение наибольших расходов реки в пределах городской территории, регулирование стока и расходов путем устройства водохранилищ выше города по течению реки, обводного русла и пр.; увеличение пропускной способности реки в пределах территории города для пропуска наибольших расходов при более низких горизонтах путем изменения поперечного профиля русла реки.

Применение перечисленных мероприятий обычно ограничивается территорией города или его части и участком реки в пределах городской черты. В некоторых случаях они могут осуществляться вне городской территории, выше по течению реки, например, путем создания водохранилища, регулирующего расходы и уровни воды в реке.

Мероприятия по защите городских территорий от затопления можно выполнять как отдельно, так и в комплексе, причем во многих случаях целесообразно сочетание различных мероприятий. Тот или иной вариант защиты территории от затопления принимается на основе технико-экономического обоснования.

Сплошная подсыпка— одно из основных мероприятий по защите городских территорий от затопления (рис. 1.1). Она ограничивается земляными работами и осуществляется вертикальной планировкой. Отвод поверхностных и при необходимости грунтовых вод производится обычными способами.

Сплошная подсыпка, как правило, применяется на относительно небольших по площади территориях и при наличии резервов грунта. Сплошная подсыпка или намыв территории характеризуется значительными объемами земляных работ по сравнению, например, с сооружением дамб обвалования, но с учетом архитектурно-планировочных требований сплошная подсыпка территории часто более целесообразна, чем устройство дамб обвалования, поскольку она обеспечивает свободный доступ архитектурных ансамблей к водной поверхности и возможность застройки территории отдельными участками. Однако ее нельзя выполнять при существующих капитальной застройке и ценных зеленых насаждениях.

Сплошная подсыпка экономически целесообразна, если средняя высота ее не превышает 1,5—2 м при сравнительно малой дальности перевозки необходимого объема грунта.

Рис. 1.1. Защита городской территории от затопления сплошной подсыпкой:

ГМВ — горизонт меженных вод; ГВВ — горизонт высоких вод; ГП — граница подсыпки

Обвалование затопляемых территорий более преимущественно по сравнению со сплошной подсыпкой благодаря значительно меньшим объемам земляных работ (рис. 1.2). Однако наличие дамб затрудняет организацию стока поверхностных вод, что вызывает необходимость в проведении специальных мер по обеспечению стока — создание насосных станций перекачки, регулирующих емкостей и т.д. Усложняется и задача понижения уровня грунтовых вод, требуется устройство дренажной системы с перекачкой собранных вод в водоемы. Кроме того, дамбы отрезают территорию города от водного пространства, затрудняют выход застройки к воде, что с градостроительной точки зрения, конечно, нельзя рассматривать как положительное явление.

Обвалование применяют на сравнительно значительных по площади территориях, а также на территориях с существующей капитальной застройкой и ее участках, ценных в архитектурно-историческом отношении.

Рис. 1.2. Обвалование затопляемых территорий:

1 — дамба обвалований; 2 — граница возможного затопления территории

Сокращение наибольших расходов реки достигается посредством регулирования стока и имеет большое значение, так как исключает необходимость мероприятий по непосредственной защите городской территории от затопления. Защита методом регулирования стока заключается в перераспределении расходов (наибольших расходов и наивысших уровней). Уменьшение максимальных расходов происходит в результате создания и использования водохранилища в верхнем поотношению к городу течении реки, которое задерживает часть стока.

Устройство водохранилищ, регулирующих уровень воды в реках, вызывает значительные по объему работы, особенно при большом речном стоке. Наиболее рационален этот метод при комплексном использовании водохранилища для энергетики, при обводнении рек судоходства и пр.

Увеличение пропускной способности русла реки для пропуска в пределах городской территории наибольших расходов водыпри более низких горизонтах достигается путем его расчистки и углубления, а также расширения русла и увеличения продольного уклона дна (рис.1.3). Данный метод позволяет понизить расчетную отметку поверхности территории или отметку верха дамбы за счет понижения расчетного уровня воды в реке, однако он сопровождается сравнительно большими объемами земляных работ. Область применения — малые реки.

Рис. 1.3. Увеличение пропускной способности русла реки:

1 – существующее русло; 2 – новое русло; ГВВ (1) – горизонт высоких вод при существующем русле; ГВВ (2) — горизонт высоких вод при новом русле.

Выбор того или иного варианта защитных мероприятий производится на основе сравнения технико-экономических показателей, включающих и эффект, получаемый от тех или иных градостроительных решений.

1.1.3. Проектирование защитных мероприятий

При необходимости защиты территории от временного или постоянного затопления наиболее часто используют сплошную подсыпку затопляемых территорий и их обвалование.

Сплошная подсыпка осуществляется на основе специального проекта, в котором устанавливаются: граница и площадь затопления территории при расчетном уровне воды; граница и площадь подсыпаемой территории; высота насыпи по участкам; средняя высота подсыпки; объем земляных работ; резервы грунта; способы доставки грунта и уплотнения; расчет необходимого числа машин, механизмов, снарядов и пр.

Основа разработки проекта — повышение существующих отметок рельефа до незатопляемого уровня с расчетной минимальной отметкой, устанавливаемой в зависимости от расчетного горизонта высоких вод и при необходимости учета волнового воздействия.

Обвалование территории. Для защиты территорий от затопления применяют две принципиально различные схемы обвалования: схему общего обвалования и схему обвалования по участкам.

Схема общего обвалования характеризуется устройством одной дамбы, полностью отгораживающей всю территорию от водохранилища. Эта схема применяется при отсутствии на защищаемой территории водотоков, а также при наличии небольших водотоков, когда есть целесообразность принудительно перекачать их сток через дамбу в водохранилище.

Схема обвалования по участкам применяется на территориях, пересекаемых большими оврагами или реками с большим расходом воды, перекачка которого нецелесообразна.

При проектировании защиты территории от затопления методом обвалования разрабатываются варианты трасс дамб. Оптимальный вариант выбирается на основании технико-экономического сравнения, а также учета распределения скоростей течения в реке и русловых процессов, находящихся в зависимости от степени сжатия русла при прохождении высоких вод.

На основании выбранного варианта проектируется расположение дамб в плане. Трассы ограждающих дамб проектируются прямолинейно или по плавным кривым возможно большего радиуса. Расположение дамбы по отношению к берегу определяется устойчивостью русла, условиями подмыва и размыва береговых склонов и уклоном территории.

При положительных значениях перечисленных факторов дамбы обвалования могут располагаться относительно близко к берегу. Обычно дамбы имеют форму трапеции (рис. 1.4). Ее ширина поверху зависит от использования, однако она должна быть не менее 4,5 м, для обеспечения проезда обслуживающего транспорта при ремонте и в аварийных случаях.

Дамба может использоваться для движения транспорта, входя в общую транспортно-планировочную структуру города, в частности, как скоростная дорога или общегородская магистраль. Нередко хорошо озелененная дамба служит местом отдыха городского населения. В этом случае ширина дамбы поверху устанавливается соответствующими расчетами. Решения по использованию дамбы для каких-либо целей должны приниматься на основе технико-экономического и градостроительного обоснования, поскольку увеличение ширины дамбы вызывает рост объемов земляных работ и удорожание строительства.

Рис.1.4. Поперечный профиль дамбы обвалования:

1 –верховой (мокрый) откос с креплением; 2 –низовой (сухой) откос; 3 –придамбовый дренаж; а –запас в высоте; в –ширина дамбы по верху; h –высота дамбы

При обваловании территорий оградительные дамбы работают в условиях, близких к земляным дамбам малого и среднего напора, поэтому их проектирование и строительство производится с соблюдением норм и технических условий на эти сооружения.

Крутизна откосов со стороны воды (верховой откос) в зависимости от типа крепления, как правило, принимается 1:2—1:4, со стороны берега (низовой откос) 1:1,5—1:2, но могут применяться и пологие откосы крутизной 1:20—1:50. На откосах возможно устройство берм шириной 1,5—2 м при высоте дамбы более 10 м. Основой определения размеров поперечного сечения дамбы являются условия устойчивости откосов, гребня и дамбы в целом при переработке берегов водоема, воздействии течения воды, волн и льда, а также условия ограничения фильтрации воды через тело дамбы.

Крутизна откосов сооружений характеризуется коэффициентами заложения откосов:

где L – длина горизонтальной проекции откоса, м;

Н – глубина выемки или высота насыпи, м;

α – угол наклона поверхности откоса к горизонтальной поверхности.

Коэффициенты заложения откосов дамб

| Грунты | Коэфф. заложения откосов | |

| верхового | низового | |

| Глинистые Песчаные Торфяные | 1,5. 2,5 2. 3 2,5. 3 | 1,5. 2,5 1,5. 3 2. 2,5 |

Верховой откос подвержен отрицательным факторам воздействия воды и льда и должен быть защищен от них посредством соответствующего укрепления. Низовой откос не подвергается таким воздействиям, поэтому может иметь укрепление простейшего типа, например, одерновку поверхности откоса.

Типы крепления откосов дамб обвалования такие же, как и при сплошной подсыпке: одерновка, мощение камнем, облицовка бетонными плитами и др. В период подъема уровня воды в теле дамбы создается фильтрационный поток. В связи с этим для уменьшения фильтрации в дамбе предусматриваются водонепроницаемые ядра: экраны и диафрагмы. Со стороны берега вдоль дамбы прокладывается горизонтальный дренаж.

Для выпуска воды из обвалованного пространства в водоем при спаде уровня в последнем устраиваются выпуски — водосбросные трубы и др. Эти водосбросные сооружения располагают в устьях водоотводных канав, коллекторов и других водотоков. Для перекачки ливневых вод из пределов обвалованных территорий устраивают обычные насосные станции. ( рис.1.5).

Рис. 1.5. План территории с мероприятиями инженерной защиты от затопления и подтопления:

1 — граница защищаемой территории, 2 — линия гидрогеологического разреза А — А, 3 — буровая скважина, 4 — дамба обвалования, 5 — нагорные каналы, 6 — береговой дренаж, 7 — насосная станция; относительные от метки: — верхней и нижней границ городской территории, — уровня воды в водохранилище, — основания дамбы, — водоупора

1.1.4. Расчетные уровни воды и отметки территории

Для защиты территории от затопления необходимо знать горизонт воды, который вызывает затопление. Горизонт воды в реке не постоянен. Существуют низкий (меженный) и высокий горизонты, которые определяются за достаточно продолжительный промежуток времени. Поскольку эти значения в разные годы различны, то определяется обеспеченность какого-либо горизонта паводка, выражаемая в процентах и показывающая вероятность его появления.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды обеспеченностью: 1 % (повторяемость 1 раз в 100 лет) — для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями, и 10 % (1 раз в 10 лет) — для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. Иногда, при особо ценной застройке допускается принимать обеспеченность 0,5 % (затопление 1 раз в 200 лет). Расчетные горизонты высоких вод и обеспеченность — исходные данные для определения отметок, необходимых для защиты городской территории от затопления.

При решении вопросов защиты территории от затопления важное значение имеет определение отметки гребня дамбы или верхней бровки откоса при сплошной подсыпке. Эти отметки необходимо принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод необходимой обеспеченности в зависимости от функционального значения территории в необходимых случаях волнового воздействия.

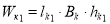

На малых реках и небольших водоемах расчетная отметка гребня дамбы обвалования или верхней бровки откоса сплошной подсыпки ( м ) составит

где — расчетный горизонт высоких вод, м

— запас, равный 0,5 м.

На крупных водоемах необходимо учитывать воздействие ветровых волн. В этом случае

где — подъем горизонта воды под влиянием ветрового нагона;

— максимальная высота наката волны, м;

— запас, равный 0,5 м.

Подъем горизонта воды (ветровой нагон) определяетсяпо местным наблюдениям. При их отсутствии он принимается равным 0,5 м для малых по площади водоемов и 1 м – для больших. Высота наката волны колеблется в пределах 0,4-1 м. Расчетная схема учета воздействия ветровых волн приведена на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Расчетная схема учета воздействия ветровых волн

Приведенная формула применима при скорости ветра до 15 м/с и длине разгона волны до 30 км.

1.1.5. Укладка грунта в тело дамбы

Дамбы из местных грунтовых материалов возводят в основном насыпкой механизированным способом с помощью машин для земляных работ.

Для тела дамб пригодны практически любые грунты, кроме растительных, илистых и плывунных. Грунт, укладываемый в тело дамбы, должен быть уплотнен до заданной проектной плотности.

При насыпке дамб используют в основном грунт из карьеров, а также пригодный грунт из расположенных вблизи профильных выемок и зоны затопления. Для выявления потребного грунта составляют баланс грунтовых масс.

Необходимый объем грунта Vк (м 3 ) уточняют по формуле:

где Vн – профильный (геометрический) объем грунта, необходимый для строительства дамбы обвалования, м 3

γн – заданная плотность грунта в теле дамбы, кг/м 3

γе – плотность грунта в естественном состоянии, кг/м 3

Kn – коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировке (1,02 – 1,025).

Площадь Fк (м 2 ), которую будет занимать карьер, приближенно будет равна (без точного учета площади под откосами):

где Нк – средняя толщина слоя пригодного грунта в карьере, м.

При проектировании форму карьера в плане принимают прямоугольной с соотношением сторон 2 : 1.

С поверхности карьера удаляют растительный или другой грунт, непригодный для укладки в защитную дамбу.

Объем растительного (почвенного) Vп (м 3 ) слоя, снимаемого с поверхности карьера рассчитывается по формуле:

где hп – толщина растительного (почвенного) слоя, м.

Объем непригодного грунта (вскрыши) Vв (м 3 ) для строительства дамбы определяется как:

где hв – толщина слоя вскрыши, м.

При укладке грунта в тело дамбы выполняют 4 операции: отсыпка грунта на карты укладки транспортными средствами; разравнивание бульдозерами, доувлажнение до оптимальной влажности поливомоечными машинами и послойное уплотнение грунта катками. (рис.1.7).

Грунт доставляют на карты укладки автотранспортом и разгружают по всей площади карты в шахматном порядке. Отсыпанный грунт послойно разравнивается с уклоном в сторону верхнего бьефа. Для эффективного использования уплотняющих машин сухие грунты доувлажняют, а переувлажненные грунты подсушивают при послойной укладке.

Для увлажнения грунта используют поливочные машины, передвижные насосные станции и автоцистерны. Последней операцией по укладке грунта в тело дамбы является уплотнение грунта. Существуют различные способы уплотнения грунта. Наибольшее распространение получило механическое уплотнение грунта машинами статического действия – катками. Уплотнение грунта на дамбе производят проходами обычно вдоль сооружения с движением катка по кольцевой схеме.

Каждую операцию выполняют на выделенной площадке насыпи, которую называют картой укладки. Расчетную площадь одной карты укладки ( ) определяют по формуле:

где: — объем грунта, поступающего на карту за сутки, м 3 /сут.;

— принятая толщина слоя укладки грунта с учетом свойств грунта и параметров уплотняющей машины, 0,4м.

Рис.1. 7. Схема операций при укладке грунта в тело дамбы:

а – навал грунта; б – послойное разравнивание; в – доувлажнение; г – уплотнение

Объем грунта, поступающего за сутки ( ) рассчитывют по формуле:

где: Qа смена – сменная производительность одного автосамосвала, м 3 /смену;

N – инвентарный парк автосамосвалов

В нормальных условиях число карт должно соответствовать числу операций, то есть четырем. По мере выполнения операции исполнители последовательно перемещаются с карты на карту. Площадь насыпи по высоте непрерывно меняется из-за изменения длины и ширины. Желательно иметь карты шириной неменее двух радиусов поворота механизмов. Поэтому на разных отметках и участках насыпи карты будут расположены по-разному.

На нешироких протяженных насыпях и дамбах карты укладки размещают одну за другой.

Для организации непрерывной отсыпки грунта дамбу по высоте разделяют на ярусы (уровни) укладки ( обычно 3 – 4 ) ( рис.1, П 3)

Площадь каждого сечения яруса рассчитывается по формуле:

где: В – ширина дамбы в каждом сечении, м.;

L — длина каждого сечения, м.

Количество карт в каждом сечении рассчитывается по формуле:

1.1.6. Планировка и крепление откосов земляных дамб.

Вблизи поверхности откосов из-за выпирания грунт остается неуплотненным, образуя так называемую бахрому толщиной 0,2. 0,5 м. При укладке грунта ширину крайних карт увеличивают на толщину бахромы. Для рационального использования грунта бахрому срезают с перемещением в тело насыпи различными способами. При этом одновременно осуществляется планировка откосов.

С крутых откосов (m 2) грунт срезают периодически по мере возведения насыпи на высоту 1. 1,5 м, используя прицепные грейдеры, тракторные отко-сопланировщики. Пологие откосы планируют бульдозерами с перемещением грунта снизу вверх при m 2,0 или вдоль откоса при m 0,12.

После возведения насыпи низовые откосы обычно крепят посевом трав (залужением). Для этого откос должен быть покрыт слоем растительного грунта, который отсыпают сверху от гребня дамбы и при m 2 разравнивают бульдозером.

Таким же способом покрывают откосы и другими сыпучими материалами, а иногда и бетонной смесью. Для укладки на откосы готовых железобетонных плит и распределения бетонной смеси на крутых откосах используют подъемные краны, для которых при необходимости устраивают промежуточные временные бермы.

Длину откоса дамбы lот. (м) можно рассчитать по формуле

lот. = hн (1.11)

где — коэффициент заложения откоса насыпи;

hн — высота насыпи, м.

1.1.7. Рекультивация площади карьеров.

Она заключается вприведении их территории в состояние, пригодное для использования. Для этого выполняют следующие операции: планировку поверхности дна карьера; разработку и доставку на дно карьера почвенного растительного слоя; разравнивание растительного слоя толщиной не менее 0,1 м. При необходимости проводят также уположение откосов карьера. Для выполнения всех этих операций используют те же механизмы, что и для подготовительных работ в карьере и основании дамбы (бульдозеры, скреперы, грейдеры).

Порядок выполнения работы

По исходным данным приложений 1 и 2 определить:

— высотную отметку гребня дамбы обвалования ( hг.д. );

— все необходимые параметры дамбы обвалования ( m, H, bгр.; Bосн. ). Вычертить поперечный профиль дамбы;

— объем растительного грунта, снимаемого с основания дамбы;

— геометрический (профильный) объем дамбы обвалования ( Vн ; м³);

— необходимый объём грунта для строительства дамбы (Vк ; м³);

— параметры карьера и объемы растительного слоя и вскрыши;

— потребное количество транспортных средств для отсыпки грунта;

-пояснить технологию укладки грунта в тело дамбы;

— разбить дамбу по высоте на 3 яруса укладки грунта. Определить площадь насыпи яруса ( Fj ; м²);

— рассчитать площадь одной карты укладки грунта ( fк ; м²);

— рассчитать для каждого яруса необходимое количество карт укладки (nк ), все расчеты свести в табл. 2 П 2;

— начертить схемы расположения карт укладки, определить размеры карты (рис.1, П 3 );

— рассчитать объем работ по планировке откосов дамбы.

1. Варианты исходных данных приведены в табл. П.1., подвариант грунтовых условий (табл. 1. П.2) задается преподавателем .

2. Срок строительства дамбы обвалования – 1 год.

3. Условно принято, что укладка грунта в тело защитной дамбы производится при положительных среднемесячных температурах воздуха.

4. Расчетное количество рабочих смен в месяце можно определить, исходя из 22-25 рабочих дней в месяце при двухсменной работе. При малой интенсивности потоков земляных работ можно принимать работу в одну смену, а при очень больших – в три. Продолжительность смены принять 8,0 часов.

Основные идеи славянофильства: Славянофилы в своей трактовке русской истории исходили из православия как начала.

Основные признаки растений: В современном мире насчитывают более 550 тыс. видов растений. Они составляют около.

Источник: poisk-ru.ru

Способы возведения первичной дамбы обвалования хвостохранилища и обоснование технологических параметров картового намыва, на примере Лебединского горно-обогатительного комбината

Аргимбаев, К. Р. Способы возведения первичной дамбы обвалования хвостохранилища и обоснование технологических параметров картового намыва, на примере Лебединского горно-обогатительного комбината / К. Р. Аргимбаев, М. О. Бовдуй, К. В. Миронова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 16 (120). — С. 59-62. — URL: https://moluch.ru/archive/120/33222/ (дата обращения: 12.10.2022).

Вопросы возведения первичных дамб хвостохранилищ, а также технологических параметров картового намыва техногенных месторождений с учетом промышленной и экологической безопасности формируют самостоятельную актуальную задачу, имеющую большое научно-практическое значение [1].

Возведение упорных призм первичных ограждающих дамб из скальной вскрыши карьеров рассматривалось в настоящей статье в 3-х вариантах.

Вариант 1 — упорные призмы первичных дамб возводятся традиционным способом гидротехнического строительства с доставкой грунта из ближайшего отвала карьерной вскрыши в тело дамбы с последующим разравниванием и уплотнением.

Вариант 2 — упорные призмы первичных дамб возводятся методом отвалообразования с доставкой грунта из действующего карьера железнодорожным транспортом; укладка грунта в тело дамбы осуществляется ярусами 15–20м без дополнительного уплотнения.

Вариант 3 — упорные призмы первичных дамб возводятся методом отвалообразования с доставкой грунта из действующего карьера ленточными конвейерами; укладка дамбы в тело дамбы осуществляется отвалообразователем без дополнительного уплотнения.

Для всех трех вариантов строительство первичных насыпей противофильтрационных дренажных сооружений рекомендуется осуществляться традиционными методами гидротехнического строительства с доставкой грунта автотранспортом, послойной укладкой и уплотнением.

Технология строительства по варианту № 1 уже применялась при строительстве ограждающих дамб существующих хвостохранилищ Лебединского горно-обогатительного комбината и других ГОКов в мире.

Несмотря на то, что технология строительства ограждающих дамб из скальной вскрыши по варианту № 1 освоена строительными организациями, она обладает рядом недостатков. Для ее осуществления необходимо предусматривать дополнительные работы по погрузке грунта в ближайшем отвале на самосвалы, транспортировку и послойную укладку в тело дамбы и ее уплотнение.

Технология строительства ограждающих дамб по вариантам № 2 и № 3, предусматривающая доставку грунта из карьера непосредственно к месту строительства ограждающих дамб большегрузным карьерным транспортом и укладку его в тело дамбы без дополнительного уплотнения, позволяет исключить эти затраты на возведение упорных призм и тем самым значительно удешевить строительство хвостохранилища.

В связи с изложенным, рекомендуется для строительства упорных призм рассматривать методы отвалообразования, сохраняя методы гидротехнического строительства только для противофильтрационных и дренажных элементов и устройства первичных насыпей ярусов отвалов.

Однако, переход к методам отвалообразования при возведении первичной дамбы потребовал пересмотра решений при организации противофильтрационной защиты, а также не позволил использовать насыпные противофильтрационные конструкции, т. к. возможны неравномерные осадки упорной призмы, отсыпанной из скальной вскрыши без уплотнения, и, следовательно приведет к нарушению сплошности экрана. В традиционных способах возведения ограждающих дамб противофильтрационная защита как правило, осуществляется в виде экрана, уложенного на верховном откосе первичной дамбы [2].

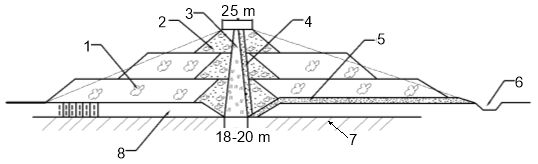

Поэтому в качестве противофильтрационного элемента первичной дамбы, возведенной методами отвалообразования, нами рекомендуется центральное ядро из уплотненного суглинка. В зависимости от геологических условий основания центральное суглинистое ядро опирается либо на слой глин ИГЭ-10, либо на экран из укатанного суглинка, расположенный под верховым клином плотины и переходящей в чаще хвостохранилища в экран чаши (рис. 1).

Рис. 1. Сечение 1–1 Поперечный профиль дамбы обвалования хвостохранилища от ГК-0 до ГК-50 I отсека и от ГК-0 до ГКII+50 II отсека: 1 — рядовая скальная вскрыша; 2 –любой минеральный грунт; 3 — ядро из суглинка; 4- переходной слой толщиной 3,0м из щебня; 5 — переходной слой толщиной 3,0 м из песка; 6 — дренажный канал; 7 — глины; 8 — пески и лессовидные суглинки

Кроме этого сравнения объемов суглинка, необходимого для укладки в ядро и в экран, показало меньшие затраты суглинка при варианте с ядром.

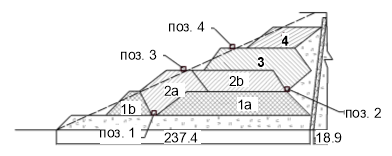

Основные решения по технологии отсыпки ограждающих дамб методом отвалообразования с применением конвейерного транспорта приведены на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Схема укладки скальной вскрыши в тело дамбы отвалообразователями с конвейерной подачей (1 отсек, ПК 43 + ПК 60): 1a, 1b — массивы грунта, отсыпанные с позиции ковейера 1; 2a, 2b — массивы грунта, отсыпанные с позиции ковейера 2; 3 — массив грунта, отсыпанный с позиции ковейера 3; 4 — массив грунта, отсыпанный с позиции ковейера 4

Рис. 3. Схема укладки скальной вскрыши в тело дамбы отвалообразователем с конвейерной подачей (II отсек, ПК 20 + ПК 40): 1а, 1б — массивы грунта, отсыпанные с позиции конвейера 1; 2а, 2б — массивы грунта, отсыпанные с позиции ковейера 2; 3 — массив грунта, отсыпанный с позиции конвейера 3

Применение конвейерного транспорта требует создание центральной первичной насыпи, включающей и ядро ограждающей дамбы. На этой насыпи должны располагаться как железнодорожное полотно, так и все конструкции конвейера с отвалообразователем.

Гребень такой первичной насыпи рекомендуется располагать на отметке 90.5 м, а участок первичной насыпи, где будет работать конвейер рекомендуем разместить на прямолинейном участке ограждающей дамбы перового отсека между пикетами 43 и 60.

Отсыпку ограждающей дамбы первого отсека с помощью отвалообразователя рекомендуем осуществлять только в сторону верхнего бьефа. Отсыпку в сторону нижнего бьефа рекомендуем осуществлять грунтом, доставленным из карьера железнодорожным транспортом.

Для второго отсека отсыпку вскрыши с помощью конвейерного транспорта с отвалообразователем рекомендуем производить на прямолинейном участке ограждающей дамбы длиной 2 км, расположенной в пойме реки Ингулец.

Основные решения по технологии отсыпки ограждающих дамб методом отвалообразования с применением конвейерного транспорта приведены на рисунке 3. и 4.

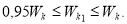

Крупность хвостов намытых в карты несгущенной пульпой, может быть охарактеризована величиной средневзвешенного диаметра . При этом в качестве материала для основания и тела дамб пригодны хвосты, у которых больше или равен 0,05 мм. Результаты исследований [3], позволяют предположить, что хвосты указанной крупности, намытые в карты сгущенной пульпой, так же окажутся пригодными для возведения ограждающих дамб хвостохранилищ.

Картовый намыв целесообразно применять, если отношение содержаний частиц хвостов 0.05 мм к 0.1 мм () больше 1,5. На данной стадии изученности гранулометрического состава исходных хвостов Лебединского горно-обогатительного комбината соотношения значения и равно 1,8 и следовательно, метод картового намыва может быть применен при строительстве нового хвостохранилища.

Для его осуществления на расстоянии от первичной дамбы в чаше хвостохранилища по длине контура отсыпаются внутренние (верховье) ограждающие дамбочки. Намываемый контур разбивается на карты, с шириной фронта намыва — .

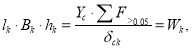

Расчет параметров рекомендуется проводить по выражению:

(1)

где — величина характеризующая оптимальность подобранных технологических параметров картового намыва на расчетном ярусе; — слой хвостов, намываемых в год на расчетном ярусе намыва карт, м/год; — суммарный выход твердой части хвостов млн. т / год; который составил млн.м 3 /год; -плотность сухих хвостов, т/м 3 (по результатам исследований [3], на данной стадии проектирования рекомендуется для расчета карт принимать равной 1,7 т/м 3 .

При расчете карт, как правило, заданной бывает максимально возможная из условия устойчивости высота наращивания хвостохранилищ выше верха первичной дамбы.

В рассматриваемом случае для обоих отсеков хвостохранилищ величина была заранее задана равной 3 км и, следовательно, искомой являлась величина максимально возможная из условия картового намыва.

При проектировании новых хвостохранилищ расчет ведут для двух случаев:

- определяют длину карт на последнем ярусе намыва ниже верха гребня первичной дамбы. Величину для этого случая определяют по выражению

(2)

где — слой хвостов, намываемых в год на начальном этапе намыва карт, м/год; — рост уровня воды в хвостохранилище в год, м; — высота опережения роста поверхности хвостов в картах по сравнению с темпом роста уровня зашламования, величину рекомендуется принимать равной 1 м.

- задаваясь величиной коэффициента заложения верхового откоса в зависимости от материала верховых ограждающих дамбочек равной от 1 до 2, определяют длину карт первого яруса намыва и вычисляют величину.

(3)

где — величина характеризующая оптимальность подобранных технологических параметров картового намыва на первом ярусе; — расстояние характеризующее удаление от первичной дамбы первого яруса, м; — необходимый темп замыва карт первого яруса, опережающий темп роста уровня зашламования хвостохранилища в первый год его эксплуатации, м/год.

(4)

где — глубина воды в придамбовой зоне хвостохранилища в начале его эксплуатации, м.

Если окажется, что то расчет сделан верно, если же , то, необходимо сокращать величину путем снижения величины коэффициента заложения верхового откоса, либо уменьшить длину характеризующее удаление от первичной дамбы начального яруса хвостохранилища .

Расчеты повторяют, пока не будут подобраны значения и удовлетворяющие условию

(5)

После этого вычисляют величину по выражению

(6)

где — ширина по гребню ограждающего сооружения после завершения его наращивания; м, исредние значения коэффициентов заложения соответственно верхового и низового откосов.

При проектировании картового намыва не рекомендуется величину на последних ярусах намыва задавать меньшей 40,0 м.

Согласно расчетам, картовый намыв по всему контуру первого отсека можно осуществить только от отм. 90.5 до отм. 112,0 м. От отметки 90,5 до 150,0 м картовым способом можно осуществить наращивание ограждающих сооружений на длине контура, равной 3,5 км.

При замыве наиболее длинных карт одним пультоводом отношение не должна быть больше 2. По мере роста сооружения соотношение уменьшается, но не должно быть меньше 0,2. Площадь одной карты не рекомендуется задавать больше 7 га.

Замыв карт ведется из выпусков того же диаметра, что и технологический пульповод. Выпуски оборудуются запорной арматурой и располагается на удалении, не превышающим 150,0 м. Каждый пульповод должен иметь концевой выпуск, выведенный по разделительной дамбочке в хвостохранилище.

Для сброса пульты с карт необходимо спроектировать сбросы шахтного типа, обеспечивающие пропуск расхода, равного расходам, поступающим на карту. Каждый колодец оборудуется шандорами, обеспечивающими регулировку уровня пульпы в карте. Шаг между шандорами по вертикали не более 0,3 м. В начальный период эксплуатации хвостохранилища, когда глубина воды в картах превышает 2 м, допускается отвод пульпы через прораны.

Вопросы управления надежностью процессов возведения и эксплуатации намывных техногенных месторождений с учетом промышленной и экологической безопасности формируют самостоятельную актуальную задачу, имеющую большое научно-практическое значение.

В данной работе были рассмотрены и предложены рациональные конструкции, профили первичных дамб, а также рассмотрен вариант возведения упорных призм первичных ограждающих дамб с использованием конвейерного транспорта.

Обоснованы технологические параметры картового намыва при наращивании дамб обвалования обеспечивающие экологичную и безопасную эксплуатацию хвостохранилища.

- Макаров А. Б., Техногенные месторождения // Соросовский Образовательный журнал — 2000. — № 9/10. — С. 65–74.

- Горлова О. В. Техногенные месторождения. — Магнитогорск: МГМА: 1997 — С. 68.

- Аргимбаев К. Р. Определение физико-механических свойств хвостов железосодержащих хвостохранилищ / Холодняков Г. А., Аргимбаев К. Р., Иконников Д. А. // Горный информационно-аналитический бюллетень — Москва: Горная книга, 2011. — С. 93–98.

Основные термины (генерируются автоматически): массив грунта, первичная дамба, тело дамбы, доставка грунта, конвейерный транспорт, дамба, скальная вскрыша, гидротехническое строительство, дополнительное уплотнение, технология строительства.

Источник: moluch.ru

Проектирование дамбы обвалования из грунтовых материалов для защиты территории от затопления

Выбор местоположения дамбы обвалования, конструкция гребня, проверка устойчивости откосов. Расчет фильтрации через однородную грунтовую дамбу с ядром и наслонным дренажом. Расчет устойчивости низового откоса. Построение эпюры волнового противодавления.

| Рубрика | Строительство и архитектура |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 16.12.2011 |

| Размер файла | 410,9 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

I. Проектирование дамб обвалования из грунтовых материалов

1.1 Выбор местоположения дамбы обвалования

1.2 Определение отметки гребня

1.3 Конструкция гребня дамбы

1.4 Проектирование откосов грунтовой дамбы

1.5 Предварительная проверка устойчивости откосов по методике ВНИИ ВОДГЕО

1.6 Противофильтрационные устройства

1.7 Дренажные устройства

II. Расчет фильтрации через однородную грунтовую дамбу с ядром и наслонным дренажом

III. Расчет крепления откосов дамбы

3.1 Построение эпюры волнового давления

3.2 Построение эпюры волнового противодавления

3.3 Расчет плит крепления на волновую нагрузку

IV. Расчеты устойчивости дамб обвалования из грунтовых материалов

4.1 Расчет устойчивости низового откоса

Список использованной литературы

Введение

В данном курсовом проекте необходимо запроектировать дамбу обвалования из грунтовых материалов для защиты территории от затопления. Для этого требуется выбрать тип дамбы (земляная, каменная, каменно-набросная). Определить размеры выбранного типа дамбы, конструкции ее тела, противофильтрационных устройств и дренажей.

Провести расчет фильтрации через тело дамбы и ее основание с учетом схемы дренажа, противофильтрационных устройств. Проверить устойчивость откосов дамбы с учетом работы основания. Окончательно сконструировать тело дамбы, противофильтрационное устройство (ядро), дренаж (наслонный), установить тип крепления откосов и гребня. Разработать конструкции сопряжения тела дамбы с основанием.

Также необходимо начертить генплан дамбы обвалования, продольный профиль по оси дамбы, поперечный профиль дамбы с деталями конструкций.

I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДАМБЫ ОБВАЛОВАНИЯ ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1 Выбор местоположения дамбы обвалования

Выбор схем обвалования определяется на основании технико-экономических проработок возможных вариантов с учетом природных условий местности и важности ограждаемой территории в водохозяйственном и культурном отношениях.

1.2 Определение отметки гребня

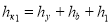

Отметку гребня грунтовой незатопляемой дамбы определяют из условия полного исключения перелива воды через него при накате волны на откос и ветровом нагоне по формуле:

где РУВ отметка расчетного уровня воды в реке или водохранилище, принимается равной для водохранилищ нормальному подпорному уровню (НПУ) или форсированному подпорному уровню (ФПУ), а для рек уровню воды в реке во время весеннего половодья или паводка; ?hs превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды.

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды можно определить как

где ?hset — высота ветрового нагона волны, м; hrunl% — высота наката волны на откос обеспеченностью 1%; а — запас возвышения гребня дамбы, определяемый как а =0,1 h1% >0,5 м. Высота ветрового нагона определяется следующим образом:

где Kw — коэффициент, зависящий от скорости ветра, принимается по табл. 5 [4]; Vw расчетная скорость ветра, м/с; L длина разгона волны, м;

бщ — угол между нормалью к дамбе и направлением господствующего ветра, град.;

d1 — глубина воды перед дамбой со стороны реки или водохранилища, м,

где Ос.д. — отметка основания дамбы.

Высота наката волны на откос определяется по формуле:

где ф Ос.д. отметка основания дамбы.

где ф Ос.д. отметка основания дамбы.

где Кг =1, Кр=0,9 — коэффициенты, зависящие от типа и шероховатости крепления напорного откоса, принимаются по табл. 6 [4]; Ksp=1,38 — коэффициент, зависящий от скорости ветра и коэффициента заложения напорного откоса m, принимается по табл. 7 [4]; Кrun=1,6 — коэффициент, зависящий от пологости волны (л/h) и коэффициента заложения напорного откоса m1 принимается по графику рис. 10 [4]; h1% — высота волны обеспеченностью 1%,

где h средняя высота волны, м, определяется согласно п. 13 приложения 1 [4]; К1% коэффициент, принимаемый по графику рис. 2 приложения 1 [4].

По приложению 1 [4], определяем:

Тогда длина волны равна:

1.3 Конструкция гребня дамбы

Ширину гребня дамбы назначают в зависимости от условий производства работ, категории и типа дороги, проходящей по гребню, но не менее 4,5 м. Ширина земляного полотна (в данном случае совпадает с шириной гребня дамбы) в зависимости от категории автомобильной дороги определяется по табл. 4 [2].

В целях безопасности движения по краям гребня устраивают ограждения в виде перил или надолб.

Категория дороги по заданию III:

Ширина земляной дамбы — 12 м;

Ширина проезжей части — 7 м;

Ширина полосы движения — 3.5 м;

Количество полос движения — 2;

Ширина обочин — 2.5 м.

1.4 Проектирование откосов грунтовой дамбы

Заложения откосов грунтовых дамб принимают из условия их устойчивости с учетом действующих на откос сил, физико-механических свойств грунтов тела дамбы и основания, способа возведения, конструктивных особенностей и высоты дамбы. Для предварительного назначения заложения откосов можно использовать данные, приведенные в табл. 6.3, 6.4, 7.1 [1] (при высоте сооружения более 10 м).

Так как высота дамбы Нд=6,72м то примем m1=2.5, m2=2.0.

Крепление низового откоса для защиты его от атмосферных воздействий выбирают в зависимости от материала низовой призмы тела дамбы. Для крепления низового откоса из песчаных и глинистых грунтов применяют посев трав по растительному слою толщиной 0,2-0,3 м, отсыпку щебня или гравия толщиной 0,2 м и другие виды облегченных покрытий.

Для защиты верхового откоса земляной дамбы от разрушения течением, волнобоем и льдом также предусматривается крепление. В данном КП принято крепление откоса ЖБ плитами. Размеры плит определены в разделе 3, данного КП.

Крепление откосов монолитными и сборными бетонными и железобетонными плитами устраивают при высоте волны более 1,5 — 2,0 м и скорости воды более 2-3 м/с. Плиты принимают прямоугольной формы. Крепление откосов сборными железобетонными плитами проектируют с омоноличиванием их в секции. Размеры плит устанавливают в пределах от 1,5×1,5 м до 5,5×5,5 м и толщиной 10-20 см.

Обратные фильтры под каменной наброской, плитами с открытыми швами или со сквозными отверстиями выполняют из йодного слоя разнозернистого материала или двух слоев из материалов с различными по крупности частицами (по типу обратного фильтра). Под обратными фильтрами на откосах из глинистых и мелкозернистых песчаных грунтов укладывают песчаную подготовку. Под монолитными или сборными плитами с уплотненными швами или замоноличенных в секции укладывают однослойный обратный фильтр. Толщина подготовки зависит от толщины плиты, материала тела дамбы, высоты волны и скорости водного потока.

1.5 Предварительная проверка устойчивости откосов по методике ВНИИ ВОДГЕО

При предварительной проверке устойчивости откосов пользуются графиками ВНИИ ВОДГЕО. Данные, необходимые для расчета, принимают по табл.

Задавшись коэффициентом запаса на устойчивость уn=1,15, для 3 класса капитальности (соответствует коэффициенту надежности по ответственности сооружения, который определяется по табл. 9 [10]), находят соотношение

где с=0,8 — удельное сцепление грунта тела дамбы, т/м2; р=2,05 — плотность грунта тела дамбы, т/м3; Нд=6,72 — высота дамбы, м.

Пользуясь полученным значением и величиной угла внутреннего трения грунта тела дамбы, по графику (рис. 1.3) находим безопасный угол наклона откоса 0 = 670 и сравнивают с принятым углом а=26,60 для проектируемой дамбы (m2 = ctg а2). Получаем, что безопасный угол наклона больше принятого угла, следовательно, можно продолжать дальнейшие расчеты, не меняя коэффициент заложения откоса.

1.6 Противофильтрационные устройства

Противофильтрационные устройства (ПФУ) выполняют из слабоводопроницаемых грунтов (глинистых, суглинистых, супесчаных, глинобетона) или негрунтовых материалов (бетона, железобетона, полимеров, асфальтобетона и др.). Грунт для ПФУ принимается такой, у которого коэффициент фильтрации был бы в 50-100 раз меньше коэффициента фильтрации грунтов основания.

В дамбах в качестве ПФУ принимаем ядро из грунтовых материалов.

Толщину грунтового ядра по верху назначают из условия производства работ, но не менее 0,8-1,0 м, а по низу — в пределах (0,2-0,5)НС, но не менее 2,5-3 м, где Нс -напор воды на дамбу.

Отметка гребня грунтового ядра после окончательной осадки дамбы должна быть равна

где hset, — высота ветрового нагона.

Участки экрана, ядра и понура, на которых возможны промерзание, высыхание и размыв, покрывают защитным слоем несвязанного грунта толщиной не менее глубины промерзания.

1.7 Дренажные устройства

Дренажные устройства в теле и основании дамбы выполняют с целью приема и организованного отвода профильтровавшей воды; исключения фильтрационных деформаций грунтов; предотвращения выхода фильтрационного потока на низовой откос и в зону, подверженную промерзанию (что позволяет повысить устойчивость низового откоса); ускорения консолидации илистых и глинистых грунтов и уменьшения порового давления в отдельных зонах дамбы или основания.

Все дренажи дамб состоят из приемной и отводящей частей. Приемную часть выполняют в виде обратного фильтра из слоев песка, щебня и гравия, отводящую — из более водопроницаемого материала (наброски из камня, галечника или дренажных труб).

Размеры дренажей определяют с помощью гидравлических и фильтрационных расчетов с учетом возможности их выполнения в производственных условиях современными техническими средствами.

Наслонный дренаж применяют при дефиците камня. Толщину его вместе с обратным фильтром назначают из условия производства работ, но не менее величины, определяемой по формуле:

где ds85 =120мм=0,12м — диаметр частиц, масса которых вместе с массой более мелких фракций составляет 85% массы грунта дренажа; tf =2*0,15=0,3 м — толщина обратного фильтра.

Примем толщину грунтового ядра по верху 1м, а по низу 2,5м.

II. РАСЧЕТ ФИЛЬТРАЦИИ ЧЕРЕЗ ОДНОРОДНУЮ ГРУНТОВУЮ ДАМБУ С ЯДРОМ И НАСЛОННЫМ

Фильтрационные расчеты тела дамбы и основания проводят с целью определения их фильтрационной прочности, устойчивости откосов и обоснования наиболее рациональных и экономичных форм, размеров и конструкций дамбы, ее противофильтрационных и дренажных устройств. При этом находят положение поверхности фильтрационного потока (депрессионной поверхности) в теле дамбы, величину фильтрационного расхода через тело дамбы и ее основание, напоры (градиенты напора) в различных точках фильтрационного потока (на выходе его в дренаж, на низовой откос и др.).

Расчет фильтрации производят «виртуальным» способом, предложенным Н.Н. Павловским. Сущность этого метода заключается в том, что дамбу с ядром приводят к профилю однородной дамбы с наслонным дренажом по способу виртуальных длин. При этом толщину действительного ядра заменяют толщиной приведенного (виртуального) ядра, используя зависимость

где спр — приведенная толщина ядра, м; Кт =5м/сут и Кя =0,4м/сут- соответственно коэффициенты фильтрации грунта тела дамбы и ядра; сЯ — средняя толщина действительного ядра, м, определяемая по формуле:

здесь св и сн — соответственно толщина ядра поверху и понизу, м.

Определив приведенную толщину ядра, получаем поперечное сечение однородной приведенной дамбы с коэффициентом фильтрации грунта тела дамбы Кт.

Ширину гребня приведенной дамбы определяют по зависимости:

где bгр — ширина гребня действительной дамбы с ядром, м,

Ширину основания приведенной дамбы определяют по зависимости:

где В — ширина действительной дамбы с ядром по основанию

Дальнейший расчет фильтрации проводим соответственно как для однородной дамбы с наслонным дренажом.

Расстояния L2, L3, L и L1 вычисляют соответственно по следующим формулам:

А удельный фильтрационный расход находим по выражению:

Тогда высоту выклинивания кривой депрессии в наслонный дренаж находим по уравнению:

где величина определяется по формуле, a f(m2) по зависимостям:

при m2>1, то f(m2)=0.5+m2

Ординатами кривой депрессии задаемся по уравнению:

Задаваясь значениями х в пределах от 0 до L1 по уравнению определяем соответствующие им значения у. По полученным точкам строим кривую депрессии.

Источник: knowledge.allbest.ru