Природные >словия территории характеризуются комплексом климатических, геоморфологических, геологических, гидрогеологических и гидрологических данных, включая сведения о физико-геологических процессах и их динамике. Они дополняются такими природно-ландшафтными особенностями, как существующие зеленые насаждения.

Климатические условия определяет совокупность факторов, наиболее значимыми из которых являются радиационный, температурно-влажностный, ветровой режим и атмосферные осадки.

Показателями радиационного режима служат: количество теплоты, поступающей на поверхность от прямых и рассеянных солнечных лучей; яркость света, суммарная и рассеянная освещенность в различные часы суток, а также интенсивность ультрафио1 — региональная планировка на территорию союзной республики, края, области, морского побережья, курортной зоны 2, 3, 4 н 5 — локальная планировка на территорию города, промышленную зону жилого района, микрорайона

Генеральная комплексная схема защиты территории от опасных геологических процессов (масштаб графических материалов 1 : 500 000..Л : 10 000).

Природа и население Междуречья (рус.) История древнего мира.

Раздел «Инженерная подготовка территорий» с генеральной комплексной схемой или проектом районной планировки (масштаб графических материалов 1 : 300 000. 1 : 50 000)

Раздел или детальная комплексная схема мероприятий по инженерной подготовке территории в составе проекта промышленного узла (масштаб графических материалов 1 : 25 000. 1 :5000)

То же, в составе генерального плана города, поселка, сельского населенного пункта (масштаб тот же)

То же, в составе проекта детальной планировки общегородского центра, жилого района, промышленно-коммунальной зоны (масштаб графических материалов 1 :2000)

То же, в составе проекта застройки микрорайона на стадиях «проект» и «рабочая документация» (масштаб графических материалов 1 : 1000. 1 : 500)

Специальные схемы инженерной защиты: от затопления и подтопления; овражной эрозии; селей и лавин; карстовых явлений; оползней, обвалов и осыпей; абразии берегов водохранилищ и морей; криогенных процессов; засоления (масштаб графических материалов 1 : 200 000. 1 :250 000)

Специальные схемы защиты территории промышленного или иного народнохозяйственного объекта от отдельных видов неблагоприятных факторов (масштаб графических материалов 1 : 25 000. 1 : 10 000)

Отдельные специальные схемы защиты территории населенного пункта: от затопления и подтопления; овражной эрозии; селей и лавин; оползней; карста; переработки берегов водоемов и водотоков (масштаб графических материалов 1:10 000. 1 :5000)

Проекты и рабочая документация по отдельным защитным инженерным сооружениям (масштаб графических материалов 1 : 500. 1 : 200) летового облучения. Для определения температурного режима в градостроительной практике используют данные о средних температурах по месяцам, в течение самой холодной пятидневки и дня, абсолютных минимальных и максимальных температурах, амплитудах их колебания и повторяемости.

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Видеоурок 25. География 8 класс

Влажностный режим определяют показателями абсолютной, относительной влажности и амплитуды ее суточных колебаний.

Ветровой режим характеризуется средней скоростью ветра по господствующим направлениям и его повторяемостью зимой и летом. На отдельные метеорологические факторы климата (температура, влажность воздуха и скорость ветра) существенно влияют рельеф местности, наличие водоемов и растительности, формируя качественные особенности микроклимата.

Атмосферные осадки и их изменчивость определяют такими показателями, как годовое количество, суточный максимум, интенсивность выпадания дождей, толщина снежного покрова, сроки его образования и разрушения в результате таяния.

Геоморфологические условия — это сумма данных о рельефе, его происхождении и закономерностях развития. При решении градостроительных задач большое значение имеют крутизна естественного рельефа территории, особенности его форм, степень всхолмленности.

Геологические условия включают данные о составе, мощности, несущей способности грунтов, порядке их напластования и возрасте, а также наличии и активности геологических процессов и нарушений земной поверхности в результате техногенных факторов. К числу природных физико-геологичсскнх процессов относят оползни, овраги, карст, селевые потоки, снежные лавины, сейсмические и криогенные явления.

Гидрогеологические условия — это сведения о наличии, типе, мощности и свойствах эпизодически и постоянно существующих горизонтов подземных вод, глубине их залегания, условиях питания, особенностях режима и его динамике. Их рассматривают в тесном взаимодействии с литологическим строением, гидрометеорологическими условиями, определяющими особенности режима и общий баланс подземных вод.

Гидрологические условия на территории изучают на основое данных о явлениях и процессах, происходящих в поверхностных водоемах: реках, озерах, водохранилищах и болотах. Эти условия рассматривают в тесной связи с гидрогеологическими и другими природными условиями, в комплексе определяющими характеристику круговорота воды в природе, влияние на него деятельности человека и способов управления водным режимом.

Основные сведения включают информацию об источниках питания, закономерностях режима рек и водоемов, их основных параметрах, химическом и бактериологическом составе воды, рельефных и геологических особенностях береговой линии и дна.

Режим рек и водоемов определяют совокупностью данных о колебаниях скоростей течения, уровней и расходов в период самого низкого продолжительного сезонного стояния — в межень и во время прохождения высоких вод с учетом сроков замерзания и вскрытия рек и толщины ледяного покрова.

Данные о природных условиях дополняют перспективным прогнозированием потенциальной динамики компонентов среды под действием различных факторов, в том числе антропогенных. Так, например, оценивают последствия изменения уровня грунтовых вод в процессе строительства и эксплуатации или возможной эрозии рельефа потоками поверхностных вод и аккумуляции продуктов разрушения горных пород в пониженных местах. Кроме того, определяют экологический потенциал среды, т. е. пределы, за которыми могут начаться необратимые нарушения.

Информацию о природной среде получают на основе комплексных инженерно-геологических изысканий, задачи которых вытекают из специфики градостроительного проектирования. Эти изыскания включают несколько этапов. Первым является предварительное изучение данных по имеющимся архивным, фондовым и литературным материалам, включая анализ опыта местного строительства в данном районе.

Второй этап заключается в проведении инженерно-геологической съемки, буровых, горнопроходческих и геофизических работ, различных полевых наблюдений и лабораторных исследований. В случае необходимости наземную геодезическую съемку дополняют съемкой выполненной аэрокосмическими методами: фотографированием, с использованием телевизионных установок, инфракрасных, радиотепловых и радиолокационных устройств. При наличии опасных геологических процессов стационарные наблюдения за их динамикой проводят в течение длительного периода, продолжая их после выполнения изысканий для последующего их уточнения.

Рис. 1.1. Схема, характеризующая основные природные условия городской территории

(а) и схема планировочных ограничений (б):

/ — затопляемые и подтопляемые территории; ?‘ — то же. заболоченные с высоким стоянием грунтовых вод; 3 — территории с плоским рельефом, уклоном 20%; 7 — участки с карстовыми явлениями: 8 — охранная и заповедная зона; 9 — ценные сельскохозяйственные угодья; 10 — ценный лесной массив; II — территории, благоприятные для застройки; 12 — полоса отчуждения железной дороги; 13 — полоса ЛЭП; 14 — санитарно-защитная зона промышленного, предприятия; 15 — охранная зона водозаборных сооружений

Глубина и степень детальности инженерно-геологических исследований определяются конкретными задачами соответствующей стадии градостроительного проектирования, степенью изученности района строительства и природными условиями. Большое значение имеет глубокое изучение опасных геологических процессов и техногенных нарушений поверхности, их интенсивности и границ ожидаемого распространения. Так, в районах интенсивного развития оползней приходится изучать не только причины древних и современных нарушений устойчивости отдельных участков, но и состояние инженерных сооружений, включая водопроводную и канализационную сеть, прогнозировать устойчивость территории в связи с проектируемым строительством и эффективностью ранее примененных противооползневых мероприятий.

Для детального изучения оползневых участков помимо разведочных применяют геологосъемочные, геофизические и другие виды работ. Для прослеживания поверхности скольжения оползней наиболее широко используют электро- и сейсморазведку, сейсмоакустику, а для изучения подвижек — радиоактивные методы.

В карстовых районах, например, помимо традиционных исследований, направленных на выявление причин, условий и степени развития явлений, изучают влияние карста на существующие сооружения и воздействие этих сооружений на дальнейшее развитие карста. Здесь широко используют электро- и сейсморазведку.

Заключительный этап или камеральные работы — это обработка полученной информации. Результаты такой обработки приводят в виде схем и текстовой части. Одна из схем показана на рис. 1.1, а. Она характеризует природные условия на территориях города с точки зрения их пригодности для строительства и сложности мероприятий по инженерной подготовке.

Схему обычно дополняют тематическими картами, отражающими особенности ландшафта местности, геологического строения, структуры почв и растительности. В районах со сложными природными условиями на схемах и картах показывают такие геологические процессы, как, например, оползневые или эрозионные.

Схемы и карты природных условий служат основой для дальнейшей оценки территории, разработки схем планировочных ограничений, мероприятий инженерной подготовки.

Источник: studme.org

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

В централизованных системах водоснабжения вода, прежде чем попасть к потребителям, проходит длинный путь. От водосборного узла её транспортируют к населённым пунктам, фермам и далее доставляют к местам потребления – в жилые дома, производственные помещения. Ввиду рассредоточенного размещения посёлков, ферм, а также пониженной плотности их застройки воду приходится подавать на большие расстояния.

Применяют два способа транспортировки воды: по трубам, передвижными транспортными средствами. Наиболее совершенный, дешевый и распространённый трубопроводный транспорт; его преимущества: подача воды под напором, непосредственно потребителям, минимальные потери воды; вода не перегревается и не замерзает, так как трубы прокладываются под землёй.

В данном населённом пункте строительство водопровода решает хозяйственно-бытовые и промышленные проблемы. Доставка воды по трубопроводам до потребителей резко улучшает уровень жизни и экономическое развитие промышленных предприятий. Строительство водопровода улучшает качество воды, снижая уровень заболеваемости населения.

При строительстве водопровода используется комплексная работа современных механизмов, применение новых строительных материалов, деталей, изделий и конструкций повышенной заводской готовности. Задачей строительной организации является выполнение качественных работ в кратчайшие сроки. Основой повышения производительности труда и сокращения сроков строительства является научно-обоснованная организация труда с учётом действия экономических, социальных законов и воспитание сознательной трудовой дисциплины в коллективе.

Успешное выполнение технологических процессов требует их чёткой организации. Под организацией работ следует понимать систему мер направленных на рациональное сочетание и использование всех элементов труда: труда работающих, орудий труда (машин и оборудования), средств труда (материалы, энергия и другие виды потребляемых ресурсов). В целях совершенствования организации строительного производства проводят специализацию строительных организаций, внедряют поточные методы, диспетчеризацию, автоматизированные системы управления строительством, применяют методы оптимизации инженерных решений.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

Водопровод строится в с. Романово Романовского района Алтайского края. Село основано в 1944 году. Расположен на западе края в восточной части Кулундинской равнины. Численность населения составляет около 12347 человек.

Протяжённость трассы строящегося водопровода вне населённого пункта составляет 588 м, а в населённом пункте – 986 м. Для строительства используются семи метровые полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм. Водозабор осуществляется из подземного водоисточника (артезианская скважина). На площадке имеются: насосная станция второго подъёма, резервуар чистой воды и водонапорная башня, регулирующая работу насосной станции второго подъёма и разводящей сети. В населённом пункте предусмотрено централизованноё горячее и холодное водоснабжение.

. Климат континентальный. Средняя температура января — -19,9 , июля — +20,2. Годовых атмосферных осадков — 378 мм. Нормативная глубина сезонного промерзания для песка 1,5 м. Грунтовые воды на период изысканий вскрыты на глубине 1,3 м. Коэффициент фильтрации для песка равен 2,5 м/сут.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

При рассмотрении технологии строительства участка водопроводной сети следует вначале определить объемы основных строительно-монтажных работ, подобрать необходимую технику для производства работ, а затем выбрать метод производства работ по строительству данного объекта.

ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Для подсчета объемов земляных работ снимаем с генплана данные:

¾ протяженность трассы вне населенного пункта;

¾ протяженность трассы в населенном пункте;

¾ длину участка трассы с водопонижением (участок с наименьшими отметками поверхности земли, где вблизи возможно расположение озера, реки);

¾ количество колодцев по трассе;

¾ ширину улиц (для решения вопроса о возможности размещения отвалов, оставляя при этом возможность движения транспорта);

¾ длину участка трассы с разработкой грунта навымет;

¾ длину участка с разработкой грунта с погрузкой в транспортные средства.

(Значения смотреть в исходных данных) и согласно исходным данным определяем поперечное сечение траншеи (рис.1).

Глубину укладки труб в траншею принимаем в зависимости от глубины промерзания грунта по формуле:

Н = Нпр + 0.5, м

Н = 1.5 + 0.5 = 2.0 м

Нпр = глубина промерзания грунта, м;

0.5 – необходимый запас, согласно СНиП 3.02.01-87, м.

Ширину траншеи по дну (b) определяем в зависимости от типа, диаметра и способа укладки труб. При наклонных стенках траншеи ширину по дну принимаем для железобетонных труб, укладываемых поштучно:

b = dтр + 0.5, м

b = 0.225 + 0.3 = 0.525 м

Рис.1 Поперечное сечение траншеи

Наименьшая ширина траншеи по дну, при разработке грунта землеройными машинами должна соответствовать ширине режущей кромки рабочего органа машины с добавлением в песчаных грунтах 0.15 м.

По условиям производства работ и технике безопасности ширина траншеи по дну должна быть не менее 0.7 м.

Заложение откосов траншеи (m1) принимаем по таблице 2[1.,с.16] в зависимости от грунта и глубины выемки m1=1,0. Заложение откосов растительного и минерального грунта (m2) принимаем равным m2=1,0.

Согласно рисунку 1 расстояние от бровки траншеи до отвала (с) принять равным 3м.

Расчистку противоположной стороны траншеи для раскладки труб (а) принять равной 2.0 м.

Подсчет объемов земляных работ следует производить по двум трассам трубопровода: магистрального и разводящего, а затем результаты суммируем и заносим в таблицу 1.

Для магистрального трубопровода:

Ширину срезки растительного слоя под строительство магистрального трубопровода или полосу отвода под укладку труб шириной Вср (рис.1) определяем по формуле:

Вср = b + 2m1H + c + a + b0, м

b0 – ширина отвала минерального грунта, м:

h0 – высота отвала минерального грунта, м:

h0 = 0,

h0 = 2.33 м;

0 – площадь поперечного сечения отвала, м 2 :

0 = = Кр, м 2 ,

0 = 1.1 = 5.43 м 2 ,

V0 – объем грунта в отвале, м 3 ;

Vв – объем грунта, вынутого в траншее, м 3 ;

Кр – коэффициент разрыхления грунта, принимаем по таблице 3[1.,с.17], (для песка Кр = 1.1);

L тр – длина трассы трубопровода, где грунт разрабатывается в отвал плюс протяженность магистрального трубопровода, м.

Объем срезки растительного слоя выражаем из формулы:

Vср = 15.65*588 = 9478.56 м 2 ;

Объем грунта вынутого в траншее, определяем по формуле:

Vв = тр, м 3 ,

Vв = *1.9*588 = 2960 м 3 ;

Н1 – глубина разработки грунта в траншее, м:

Н1 = Н – δ,

δ – слой ручной доработки по дну траншеи (принять δ = 0.1 м);

В – ширина траншеи поверху, м:

В = 0.7+2*1*1.9 = 3.9 м;

Объем ручной зачистки по дну траншеи:

Vр = b тр, м 2 ,

Vр = 0.7 * 1574 = 1101.8 м 2 ,

Объем разработки грунта в приямках вручную определяем по формуле:

Vпр = 1*1.4*0.3*753 = 316.3 м 3 ;

lпbпhп – соответственно длина, ширина и глубина одного приямка, м, определяется по таблице 4[1.,ст19];

Так как трубы железобетонные (из исходных данных), соединение принимаем раструбное, диаметр 400 мм, lп = 1.0 м; bп = dтр +0.5 = 0.9+0.5 = 1.4 м; hп = 0.3 м.

Nтр = + 1;

Nтр = + 1 = 28;

Объем первоначальной присыпки труб вручную:

Vпп = [b(dтр+0.3) – ]*Lтр, м 3 ,

Vпп = [0.7(0.4+0.3) – ]*1574 = 534 м 3 ,

Объем окончательной засыпки трубопровода бульдозером:

Vо.з = 7733.98 – 534.6 = 7830.6 м 3 ,

Объем растительного грунта для рекультивации нарушенных земель при строительстве участка магистрального трубопровода:

Кр – коэффициент разрыхления грунта принимаем по табл. 3[1.,ст17] (Кр = 1.1);

t – толщина растительного грунта, м.

Vрек = 9478.56*1.1*0.3 = 3127.92 м 2 ;

Планировка трассы:

Vпл = 16.12*1574 = 25372.88 м 3 ;

Для разводящей сети:

Площадь поперечного сечения отвала:

0 = 1.1 = 8.096 м 2 ,

Высота отвала минерального грунта:

h0 = 2.85 м,

Ширина отвала минерального грунта:

Ширину срезки растительного слоя:

Объем срезки растительного слоя:

Vср = 15.9*3000 = 47700 м 2 ,

Объем грунта вынутого в траншее:

Vв = *2.3*3000 = 22080 м 3 ,

Ширина траншеи поверху:

В = 0.7+2*1*2.3 = 5.5 м,

Объем ручной зачистки по дну траншеи:

Vр = 0.9 * 3000 = 2700 м 2 ,

Объем разработки грунта в приямках вручную:

Vпр = 1*1.4*0.3*753 = 316.3 м 3 ,

Объем окончательной засыпки трубопровода бульдозером:

Vо.з = 24288 – 1880 = 22408 м 3 ,

Объем растительного грунта для рекультивации нарушенных земель:

Vрек = 47700*1.1= 52470 м 2 ,

Планировка трассы:

Vпл = 15.9*3000 = 47700 м 3 .

Водопроводные колодцы устраиваются из сборных железобетонных круглых колец с диаметром равным 1.5 м, согласно заданию. Глубина колодца принимается на 0.5 м больше глубины траншеи под трубопровод. Котлован под колодец разрабатывается тем же одноковшовым экскаватором, что и траншея.

Объем грунта, вынутого под устройство колодцев:

Vк = к, м 3 ,

Vк = *2.8*5.8*43 = 733.281 м 3 ,

— ширина котлована по дну, принимаем равным на 1,0 м больше диаметра водопроводных колец;

— ширина котлована поверху, м:

= + 2 mHк,

= 2.5+2*1*2.5 = 7.5 м,

— среднее значение ширины котлована, м:

= ,

= = 4.75 м,

к – суммарное количество колодцев, определяемое с генплана участка.

Рис.2. Поперечное сечение котлована под колодцы

Обратная засыпка грунта колодцев бульдозером определяется из выражения:

Vок = Vк – ( Нк )к, м 3 ,

Vок = 4050.26 – ( *2.8 ) = 631.231 м 3 ,

Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах производится по всей трассе трубопровода, объем работы определяем как:

Vупл = В Lтр, м 2 ,

Vупл = 4.5*1574 = 7083 м 2 (для магистрали),

В – ширина траншеи поверху, м;

Lтр – протяженность трассы трубопровода, м.

Все подсчитанные объемы работ сводим в таблицу 5. Данные таблицы используем при выборе машин и механизмов для производства земляных работ, а также при составлении калькуляции трудозатрат и разработке линейного календарного графика.

Ведомость объемов земляных работ

| № п.п | Наименование объемов | Ед. измерения | Количество |

| Срезка растительного грунта под магистральный трубопровод | м 2 | 9478.56 | |

| Разработка грунта экскаватором (V6+V13) навымет | м 3 | 7767.96 | |

| Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы | м 3 | — | |

| Ручная доработка грунта: V7 V8 | м 3 м 3 | 690.2 411.6 | |

| Присыпка труб вручную | м 3 | 534.6 | |

| Обратная засыпка грунта (V10+V14) | м 3 | 7830.6 | |

| Рекультивация земель | м 3 | 3036.33 | |

| Планировка трассы | м 2 | 25372.88 | |

| Уплотнение грунта | м 2 | ||

| Протяженность трассы: — магистральной — распределительной | м м |

Данную таблицу следует использовать при выборе машин и механизмов для производства работ, а также при составлении калькуляции трудозатрат и разработке линейного календарного графика.

ПОДБОР МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Подбор механизмов для производства земляных работ начинаем с ведущей операции, которой является разработка грунта в траншее. применение того или иного типа машин определяется видом разрабатываемого грунта, его состоянием и размером земляного сооружения. Разработку грунта в траншее, при укладке трубопровода, производят одноковшовым экскаватором.

Рассматриваем возможность использования одноковшовых экскаваторов с рабочим оборудованием драглайн и обратная лопата. Вместимость ковша принимаем по таблице 8 [1.,ст24] в зависимости от объема работ, выполняемых экскаватором. Расчет выполняем на ЭВМ путем ввода данных в программу на компьютере. Так же можно представить данный расчет используя ЕНиР сб.2, вып.1, § Е-2-1-10 или § Е-2-1-13, определяем марку экскаватора по технико-экономическим показателям и все необходимые данные для работы с программой.

Ведомость объемов земляных работ

| № п/п | Вид механизма | П, м 3 /см | Е, чел.-дн. | S, руб |

| Экс. обр. лоп. q=1,25 | 114,94 | 66,42 | 1641,92 | |

| Экс. Драг. q=1,25 | 106,38 | 71,77 | 1774,03 |

Оптимальный вариант лучше использовать экскаватор обратная лопата (вариант 1).

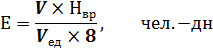

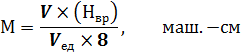

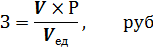

Расчет технико-экономических показателей выполняем по формулам:

Производительность механизма

Трудоемкость

Стоимость эксплуатации механизма

S = Sм.ч*М*t, руб;

М – машиноемкость, маш.-см:

Vед, Нвр, (Нвр) – единичный объем, норма рабочего времени и норма машинного времени, соответственно (определяем по ЕНиР сб.2, вып.1).

V – объем грунта, вынимаемый экскаватором, навымет, м 3 ;

t – продолжительность рабочей смены, час. (принимаем t =8 час.);

Sм.ч – сметная цена эксплуатации экскаватора за один час работы, руб.

По ЕНиР § Е2-1-13, таблица 5 выбираем марку экскаватор обратная лопата и записываем его краткую характеристику.

Марка: ЭО-5122

Вместимость ковша: с плоской режущей кромкой 1,25 м 3

Наибольший глубина копания: 6 м

Наибольшая высота выгрузки: 5 м

Максимальный радиус копания: 9,4 м

Мощность: 125(170) кВт(л.с)

Масса экскаватора: 35,8 т

Затем подбираем машины для выполнения не ведущих операций, которыми являются: срезка растительного слоя, засыпка траншей минеральным грунтом, планировка и рекультивация грунта. Перечисленные операции можно выполнить с помощью бульдозера на базе трактора Т-100.

Марку бульдозера и его краткую характеристику определяем по ЕНиР $Е2-1-22, таблице 1. Используя нормы времени для бульдозера при срезке растительного слоя и засыпке траншей грунтом, а так же соответствующие объемы выполняемых работ, необходимо определить производительность бульдозера по выше произведенной формуле.

По ЕНиР § Е2-1-22, таблица 1 выбираем марку бульдозера и его параметры.

Марка: ДЗ-18

Тип отвала: поворотный

Длина отвала: 3,97 м

Высота отвала: 1 м

Мощность: 79(108) кВт(л.с)

Марка трактора: Т-100

Масса бульдозерного оборудования: 1,86 т

Производительность бульдозера:

П = (100*8)/0,68 = 1176,47 м 3 /см;

При выборе машин и механизмов для уплотнения грунта после обратной засыпки траншей, учитываем свойства грунта и необходимую степень его уплотнения. Для этих целей, как правило, используют легкие самоходные катки на пневматических шинах или с гладким вальцом, которые можно выбрать по сб. ЕНиР 2-1-31 или любому справочнику. Производительность катка определить при длине гона до 100 м, при четырех проходах катка по одному следу, при уплотнении площадей и поверхностей.

По ЕНиР § Е2-1-31, выбираем марку самоходного катка и его параметры.

Марка: ДУ – 31А

Тип катка: самоходный на пневматических шинах

Ширина уплотняемой полосы: 1,9 м

Толщина уплотняемого слоя: до 0,35 м

Мощность двигателя: 66(90) кВт(л.с)

Масса катка:16 т.

Для укладки труб в траншею можно использовать автомобильный кран.

Укладка железобетонных труб производится раструбами вперед, против движения воды в трубах.

При опускании секций необходимо соблюдать следующие условия:

— опускание осуществлять не менее чем двумя кранами;

— расстояние между кранами принимается для труб для труб диаметром 400 мм и менее — 30.. .40 м:

— масса опускаемой секции при необходимом вылете стрелы должна быть на 12-15% меньше грузоподъемности кранов.

Выбор оборудования для укладки труб в траншею производится по двум параметрам: грузоподъемности и вылету стрелы от оси крана до оси траншеи.

Вес трубы не должен превышать грузоподъёмность механизма:

где = 184*5 = 920 кг — вес трубы;

= 1500 кг;

– грузопод1ъемность крана, трубоукладчика, т.;

Минимальный необходимый вылет стрелы крана должен быть больше расстояние от оси укладки труб до оси движения крана:

где = 8,6/2 +3 = 7,3 м — расстояние от оси трубы до оси движения крана, м;

В — ширина траншеи поверху, м;

3 — необходимый запас по условиям техники безопасности от бровки траншеи до оси вращения крана, м;

LK — вылет стрелы крана или трубоукладчика, м.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Организация строительства — это увязка работ по всему комплексу сооружений на строительстве в единое целое, координация действий всех исполнителей работ, поставщиков материалов и оборудования, а также полное обеспечении строительства всем необходимым для ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

К организации строительства относятся:

— планирование очередности и сроков строительства объекта;

— бесперебойное обеспечение необходимыми машинами, материалами и другими видами ресурсов в течение всего периода;

— создание и развитие производственной базы строительства;

— обеспечение всех работающих необходимыми жилищными и культурно-бытовыми условиями;

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОЗАТРАТ

Для составления калькуляции трудозатрат и разработке календарного графика необходимо составить ведомость работ, выполняемых при строительстве водопровода.

Калькуляция затрат труда разработана, используя сборники ЕНиР и ВНиР.

Трудоемкость рассчитывается по формуле:

Машиноемкость рассчитывается по формуле:

Заработная плата в калькуляции определяется по формуле:

где — объем выполняемых работ в данной операции;

, – норма рабочего времени и норма машинного времени данной операции, соответственно (определяется по ЕНиР и ВНиР);

— единичный объем, определяемый по сб. ЕНиР и ВНиР на данную операцию;

Р – расценка, определяемая по сб. ЕНиР и ВНиР на выполнение данной операции.

Количество механизмов при строительстве водопроводной сети принять по данному для каждой операции.

| № п/п | Обосн. нор и расц. | Наим. работ | Едиз. | Кол-во | Трудоемк., чел.-дн | Машиноемк., маш.-см. | Зарпл., руб | Состав звена | Механизм | |||

| на ед. | всего | вид мех. | на ед. | Всего | на ед. | всего | разр. | кол-во | марка | |||

| Е2-1-5 | Срезка растительного слоя бульдозером | 1000 м 2 | 9.478 | 0.84 | 0.96 | бульдозер | 0,84 | 0.96 | 0.89 | 818.978 | ДЗ-18 (Т-100) | |

| Е2-1-11 | Разработка грунта экскаватором навымет | 100 м 3 | 77.67 | 2.6 | 20.92 | экскаватор | 2.6 | 20.92 | 2.37 | 15260.43 | ЭО 5122 | |

| Е2-1-60 | Зачистка дна траншеи в ручную | М 3 | 11.018 | 6,5 | 8.9 | — | — | — | 4,16 | 4.583 | — | — |

| Е2-1-47 | Разработка грунта в приямках вручную | м 3 | 2.436 | 0,85 | 0.25 | — | — | — | 0.544 | 132.51 | — | — |

| Е9-2-7 | Укладка труб | 1м | 0,02 | 3.935 | кран | — | — | 0,015 | 4р-1 3р-2 | КС-3561А | ||

| Е2-1-58 | Присыпка труб вручную с уплотнением | м 3 | 0,79 | 52.79 | — | — | — | 0,486 | 2р-1 1р-1 | — | — | |

| Е9-2-9 | Предварительное испытание трубопровода d1 | 1м | 0,14 | 27.54 | — | — | — | 0.109 | 17156.6 | 5р-1 4р-1 3р-2 | — | — |

| Е2-1-34 | Обратная засыпка траншей бульдозером | м 3 | 78.30 | 0.31 | 3.03 | бульдозер | 0.31 | 3.03 | 0.329 | 2576.07 | ДЗ-18 (Т-100) | |

| Е9-2-9 | Окончательное испытание трубопровода | 1м | 0,14 | 27.5 | — | — | — | 0.109 | 17156.6 | 5р-1 4р-1 3р-2 | — | — |

| Е9-2-9 | Промывка труб и хлорирование | 1м | 0,07 | 13.77 | — | — | — | 0,048 | 7555.2 | 4р-1 3р-1 2р-2 | — | — |

| Устройство железобетонных колодцев | шт. | 10.5 | 17.06 | 10.5 | 17.06 | 7.67 | 5р-1 4р-3 3р-1 | |||||

| Уплотнение грунта по трассе | м 2 | 7.083 | 1.3 | 1.1 | каток | 1.3 | 1.1 | 1.38 | 1619.43 | 6р-1 | ДУ- 31А | |

| Рекультивация растительного грунта | м 3 | 30.36 | 0.65 | 2.46 | 0.65 | 2.46 | 0.68 | 2064.4 | 6р-1 | |||

| Планировка трассы | м 2 | 25.377 | 0.76 | 2.57 | 0.76 | 2.52 | 0.40 | 1.082 | 6р-1 | |||

| Монтаж водонапорной башни | шт. | 17.125 | 17.125 | 109.26 | 10.926 | 5р-1 4р-2 3р-1 |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Территория производства земляных работ в населённом пункте должна иметь сборно-разборные переносные ограждения с предупредительными надписями.

2. Для перехода людей через траншеи нужно устроить мостики с прочными перилами высотой не менее 1 м со строганым поручнем.

3. В ночное время места работ должны освещаться и иметь предупреждающие фонари красного цвета.

4. Грунт, выброшенный из траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от их бровок.

5. При разработке выемок одноковшовым экскаватором запрещается находиться людям наверху забоя в зоне призмы обрушения и в радиусе действия стрелы плюс 5 м.

6. Во время перерыва в работе экскаватор необходимо переместить от края траншеи на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт.

7. Во время движения экскаватора стрелу его необходимо устанавливать строго по направлению хода, а ковш поднимать над землёй на 0,5-0,7 м.

8. При работе стреловых кранов в зоне их действия плюс 5 м нельзя допускать пребывания людей, а во время опускания труб в траншеи и колодцы рабочие из них должны быть выведены.

9. Передвижение крана вдоль траншеи при опускании труб должно производиться за пределами призмы обрушения, но не менее чем в 2 м от бровки траншеи.

10. Перед началом работ в траншеях производитель работ или мастер должен проверить устойчивость откосов, прочность крепления траншеи.

11. Опускаться в траншеи можно только по приставным лестницам или трапам. Запрещается становиться на распорки креплений.

12. Запрещается находиться между траншеей и трубопроводом во время спуска труб.

13. Для подъёма труб следует применять не менее двух стропов или траверс. Подъём не должен превышать 1 м.

14. Снимать стропы с крюка допускается только после того, как груз будет надёжно установлен. Оставлять груз в подвешенном состоянии по окончании работы запрещается.

15. Все работы оп подъёму грузов должны производиться рабочими не моложе 18 лет, прошедшими медицинское освидетельствование, имеющими удостоверение на право производства таких работ, под наблюдением лица, ответственного за безопасное перемещение грузов.

16. Перед подъёмом груза следует проверить надёжность его строповки, отсутствие на нём посторонних предметов, в том числе земли и льда.

17. В процессе производства работ место работ должно быть хорошо освещено.

18. До начала гидравлического испытания гидравлический пресс необходимо проверить: он должен держать пробное давление без изменения в течение 5 мин., после чего испытательное давление снижают до рабочего.

19. Открытые склады горючего для строительных машин должны находиться не менее 20 м от машин. Использованный обтирочный материал следует складывать в специальные металлические ящики с крышками.

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Возведение любых искусственных сооружений приводит к изменениям естественного состояния территории и влияет на окружающую среду.

При организации строительства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны включать рекультивацию земель, предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоёмы и атмосферу.

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учётом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности.

Выпуск воды со строительной площадки непосредственно на склоны без надёжной защиты от размыва не допускается.

Строительство объектов водного хозяйства, как правило, ведётся на больших площадях и сопряжено с изменением рельефа, нарушением почвенного и растительного покрова, а также с засорением территории отходами строительного производства, загрязнением поверхностных и подземных вод, воздействием на атмосферу в период производства работ. В связи с этим каждое решение по технологии и организации строительных работ должно быть принято с учётом оценки его воздействия на природу. Все площади, выделенные во временное пользование, после завершения работ должны быть приведены в состояние, пригодное для использования в хозяйственных и других целях, с восстановлением почвенного покрова.

В процессе производства работ, как правило, нарушается, а часто и полностью уничтожается верхний почвенный плодородный слой. Восстановление его естественным путём происходит чрезвычайно медленно (1-3 мм в год). Для произрастания растений необходим слой почвы не менее 10 см. Такой слой может образоваться только за период около 50 лет.

Поэтому необходимо обязательно восстанавливать почвенный покров. Приведение территории в состояние, обеспечивающее возможность её использования в хозяйственных целях, с восстановлением почвенного покрова, называют рекультивацией. Она заключается в расчистке и выравнивании территории с насыпкой на поверхность ранее снятого слоя толщиной не менее 0,1 м. При необходимости вносят удобрения, проводят подсев трав, посадку деревьев, кустарников, если это необходимо для предотвращения водной и ветровой эрозии.

Временная база строительства также служит источником загрязнения территории, если не принимать соответствующих мер предосторожности. Большой ущерб территории, почвенному покрову и растительности наносит неупорядоченное перемещение транспортных, землеройных и строительных машин. В целях сохранения территории необходимо заранее выбирать места для полевых баз, стоянок, складов и прокладывать к ним трассы дорог и подъездных путей.

Значительные загрязнения могут появиться в местах размещения баз и стоянок строительных машин, где осуществляют заправку их топливом, техническое обслуживание и ремонт. Такие работы следует производить только в заранее выделенных местах, приспособленных для обслуживания машин. На площадках не должно быть грязи и пыли. На них необходимо оборудовать места для складирования отходов, металлолома, использованных обтирочных материалов, ёмкости для сбора использованных смазочных материалов и других жидкостей. Закапывать эти материалы или сжигать отходы нефтепродуктов недопустимо не только по условиям охраны окружающей среды, но и в целях экономии природно-сырьевых ресурсов – нефти, угля, руды.

Продукты сгорания топлива при работе строительных машин загрязняют атмосферу. Необходимо применять технологии и фильтры, исключающие это.

Все временные и постоянные посёлки строителей должны быть оборудованы и оснащены устройствами для сбора и последующей ликвидации всех видов бытовых отходов в соответствии с требованиями сенитарно-бытовых норм. Мусоросборники, выгребные ямы. Уборные следует размещать с учётом направления стока поверхностных и грунтовых вод, чтобы они не загрязняли водоисточники.

Выполнение мероприятий по охране природы в период строительства возложено на инженерно-технический и административный персонал, осуществляющий руководство соответствующими работами.

За невыполнение мер по охране природы и окружающей среды, за действия, противоречащие требованиям законодательства и наносящие ущерб природе, исполнители и руководители несут ответственность в установленном порядке.

ВЫВОД

В данном курсовом проекте были проведены расчёты по строительству участка водопроводной сети в с. Романово,Романовского района Алтайского края. Были рассчитаны объёмы необходимых земляных работ; произведён подбор машин и механизмов для производства как ведущей операции (разработка грунта в траншеи), так и не ведущих, которыми являются: срезка растительного слоя, засыпка траншеи минеральным грунтом, планировка трассы и рекультивация грунта, укладка трубопроводов, уплотнение грунта по трассе. Перечисленные операции выполняются экскаватором обратная лопата ЭО-5122, бульдозером ДЗ-18 (на базе Т-100), самоходным катком ДУ-31А.

Используя сборники ЕНиР и ВНиР, была разработана калькуляция затрат труда. При построении календарного графика были увязаны и распределены работы во времени. Из календарного графика видно, что все работы выполняются равномерно и непрерывно.

Вычислены все необходимые технико-экономические показатели: продолжительность строительства по календарному графику (31 смены), общая трудоёмкость (242 чел.-дн.), выработка механизмов (экскаватора – 371 м 3 /см, бульдозера – 1979 м 3 /см, трубоукладчика –44 м 3 /см,), коэффициент неравномерности (1.7), максимальная численность рабочих (16 человек).

Во время строительства предусмотрено проведение контроля качества работ, природоохранных мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВНиР сб. В29. Гидротехнические сооружения. – М.: Прейскурант-издат, 1987. — 66 с.

2. ЕНиР сб.2 вып.1. Механизированные и ручные земляные работы. – М.: Стройиздат, 1988. – 224 с.

3. ЕНиР сб.9 вып.2. Наружные трубопроводы. – М.: Прейскурант-издат, 1988. – 96 с.

4. СНиП IV 3.82. Сметные цены эксплуатации строительных машин. – М.: 1982. – 96 с.

5. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 56 с.

6. Цай П.Г., Грабовый П.Г. и др. Организация строительного производства: Учебник для вузов. – М.: Изд-во АСВ,1999. – 432 с.

7. Ясинецкий В.Г., Фенин Н.К. Организация и технология гидромелиоративных работ. – М.: Агропромиздат, 1986. – 352 с.

ВВЕДЕНИЕ

В централизованных системах водоснабжения вода, прежде чем попасть к потребителям, проходит длинный путь. От водосборного узла её транспортируют к населённым пунктам, фермам и далее доставляют к местам потребления – в жилые дома, производственные помещения. Ввиду рассредоточенного размещения посёлков, ферм, а также пониженной плотности их застройки воду приходится подавать на большие расстояния.

Источник: infopedia.su