Развитие народного хозяйства во многом зависит от состояния и темпов роста всей промышленности страны. Топливно-энергетическая отрасль является основной базой тяжелой индустрии. Наиболее крупные поставщики для народного хозяйства – нефтяная и газовая промышленность.

В настоящее время нефть и газ, а также продукты их переработки стоят в одном ряду с другими важнейшими средствами производства, оказывают активное влияние на ускорение научно-технического прогресса в стране. Продукция нефтяной и газовой промышленности используется практически во всех отраслях. Все большее значение имеет нефтяная промышленность в улучшении экономики в стране.

Особо важное производственное звено в нефтяной и газовой промышленности является бурение, которым завершается комплекс геолого-поисковых и разведочных работ, устанавливается наличие нефтеносности, определяются необходимые параметры залежи, для подсчета запасов и проектирования схемы разработки.

1. Геологическая часть

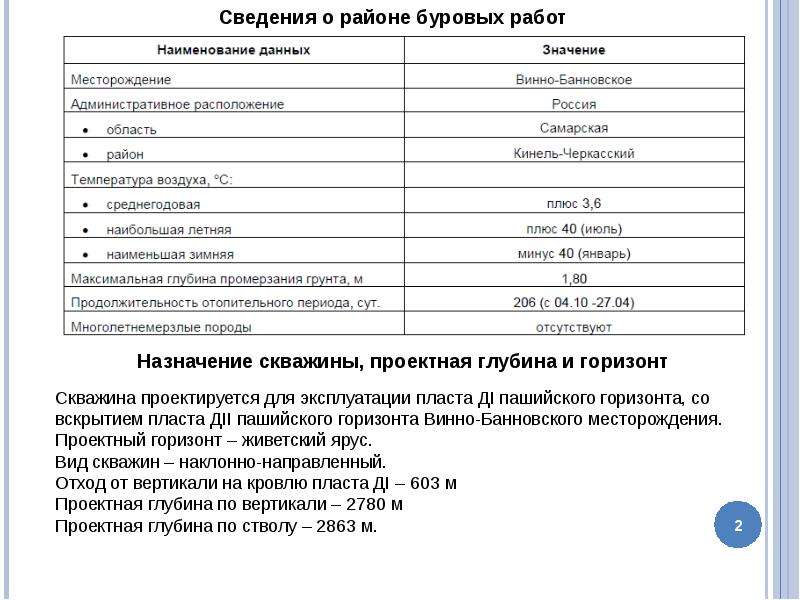

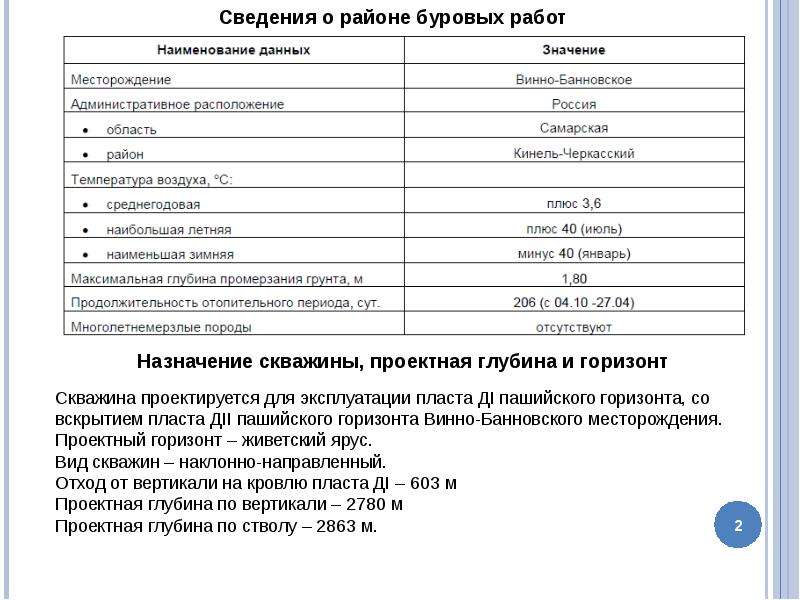

Сведения о районе буровых работ приведены в таблице 1.

Центр строительства скважин

Таблица 1

Наименование

Значение (текст, название. Величина)

Блок (номер и/или название)

Год ввода площади в бурение

Год ввода площади (месторождения) в эксплуатацию

Температура воздуха, С2

Среднегодовое количество осадков. Мм

Максимальная глубина промерзания грунта, м

Продолжительность отопительного периода в году, сут

Продолжительность зимнего периода в году, сут

Азимут преобладающего направления ветра, град

Наибольшая скорость ветра, м/с

Интервал залегания многомерзлой породы, м

Сведения о площадке строительства буровой.

Наименование

Значение (текст, название. Величина)

Заболоченная с озерами

Торфяно- болотные, суглинки, пески, супеси

Таблица 3 — Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

Источник нормы отвода земель

Кустовая площадка, м2

Подъездной путь, м2

Трасса под ЛЭП, м

длина охранной зоны, м

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности /3/

Таблица 4 — Источник и характеристики водо- и энергоснабжения, связи, местных стройматериалов

Название вида снабжения: (водоснабжение: для бурения, для дизелей, питьевая вода для бытовыхнужд; энергоснабжение, связь, местные стройматериалы и т.д.

Источник заданного вида снабжения

Расстояние от источника до буровой, к

Характеристика водо- и энергопривода, связи и стройматериалов

Водоснабжение

-для бытовых нужд

Диаметр 50 мм, длина 60 м, проектный горизонт Куртамышская свита

Заявленая мощность – 1396,8 кВт

Радиостанция типа «Маяк», «ЛЕН» или РТ-23/10,НСМ,301-60

Мощность до 6000Вт

Длина ствола до 18 м, диаметр ствола до 300 мм

Карьер, штабель, гидронамыв

Мелкозернистыйпыловый грунт плотностью 1600-1700 кг/м3

Данные о стратиграфическом залегании и литологическом описании работ приведены в таблице 5.

Основы разработки нефтяных и газовых месторождений

Таблица 5 — Литологическая характеристика разрезав скважины

Индекс стратиграфического подразделения

Стандартное описание горной породы: полное название, характерные признаки (структура, текстура, минеральный состав и т.д.)

Глины серые, пески желтовато-серые, м/з

Глины серые с пропластками бурых углей, пески серые с/з и м/з

Глины, пески, алевролиты

Глины зеленовато-серые с прослоями песка и алевролита

Глины диатомовые, алевристые с прослоями опок

Глины серые песчанистые

Глины алевролитистые, опоковидные

Глины асерые ч прослоями алевролитов и глинистые известняков

Глины серые, известковистые с линзами песков

Глины зеленовато-серые с прослоями опок

Глины, песчаники, алевролиты, пески

Чередование песков, глин, песчаников, алевролитов, глинистых известняков

Аргилиты, алевролиты, песчаники

Алевролиты серые, плотные, песчаники м/з, рыхлые, алевролиты серые, слюдистые

Песчаники, алевролиты, аргилиты

Аргилиты серые, слюдистые, песчаники темно-серые, мз. Алевролиты светло-серые и серые, алевролиты серые крепкие, м/з

Примечание: ММП встречается в виде сегментов, разобщена сквозными таликами в долине рек и под крупными озерами, мерзлый грунт слагает в основном безлесные пространства.

Глубина залегания, м

Элементы залегания (падения) пластов по подошве, град

Коэффициент каверзности в интервале

1.2 Тектоника

Западно-Сибирская плита, в северо-восточной части которой расположено Тагринское строение и состоит из осадочного чехла представленного нижемелововыми отложениями грамне суточного структурного этапа рермонтриасового возраста и складочного фундамента плиты.

Нижневартовский район приурочен к крупному поднятию первого порядка и структуре второго порядка Вартовского куполовидного поднятия, и представляет собой платформенную антиклинарную структуру простирающуюся с юго-запада на северо-восток на 350 километров. Характерной особенностью локальных поднятий является прослеживание по всей таблице осадочного чехла с совпадением структурных планов по различным горизонтам.

Таблица 7 — Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины

Индекс стратиграфического подразделения

Краткое название горной породы

Проница -емость мд

Категория породы по промысловой классификации

Таблица 8 — Геокриологическая характеристика разреза скважины

Индекс стратиграфического подразделения

Интервал залегания многолетне-мерзлых пород, м

Тип многолетнемерзлых пород: основная реликтовая

Льдистость пород, 5

Наличие: да, нет

Избыточной льдистости в породе в виде линз пропластов, прослоев и т.д.

Межмерзлотных напорных (зещемленных вод)

Проплас-тов газо -гидратов

1.3 Водоносность разреза

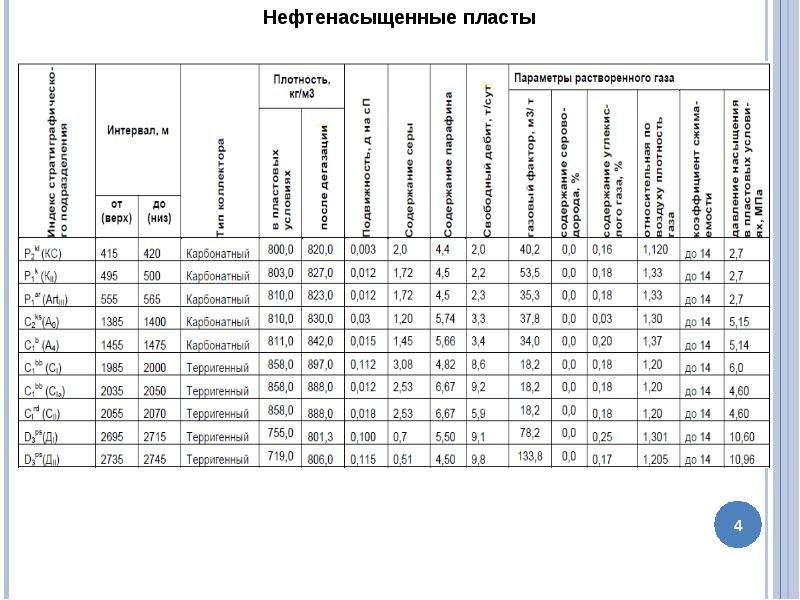

Нефтегазоводоностность представлена в таблице 9,10.

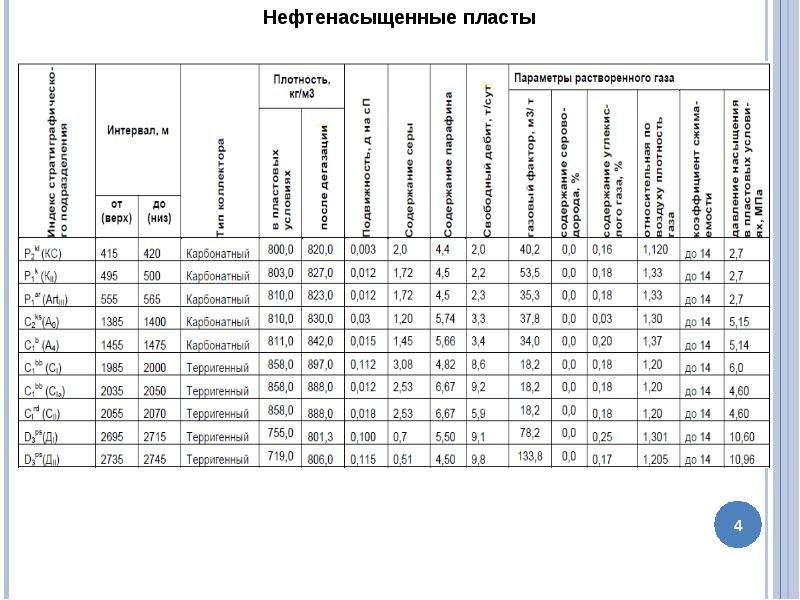

Таблица 9 — Нефтеносность

Индекс стратиграфического подразделения

Содержание серы, % по весу

Содержание спарафина, % по весу

свободный девит, м3/сут

Температура жидкости в колонне на устье скважины при эксплуатации, град

репрессия при вскрытии

депрессия при испытании

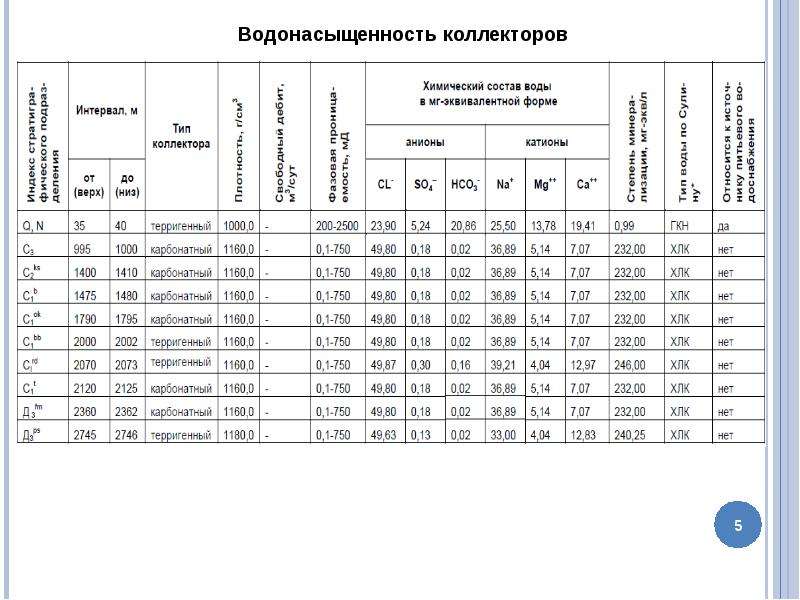

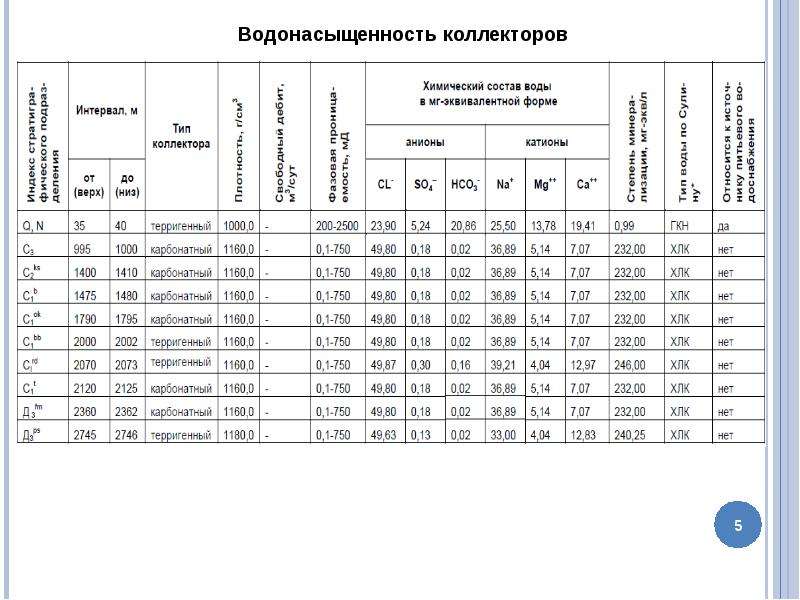

Таблица 10 — Водоносность

Индекс стратиграфического подразделения

Свободный дебет, м3/сут

Химический состав воды в мг – эквивалентной форме

Степень минерализации, мг/л

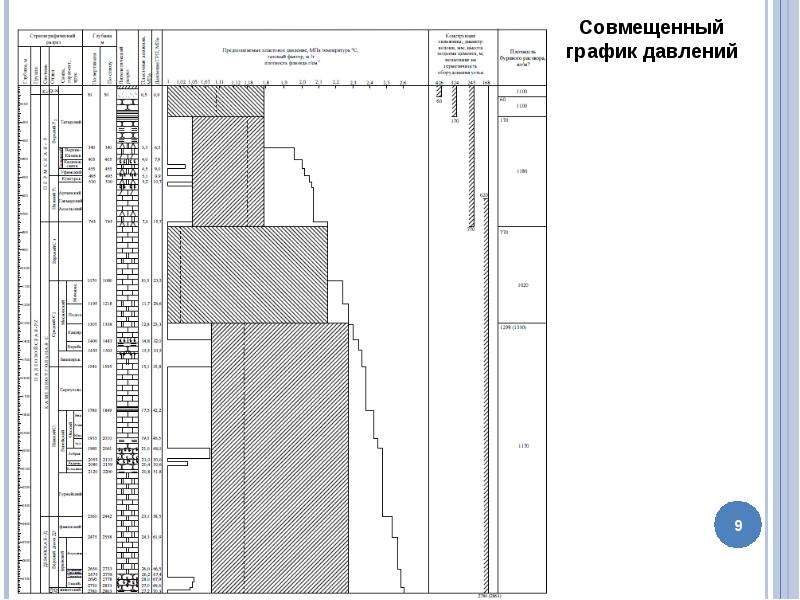

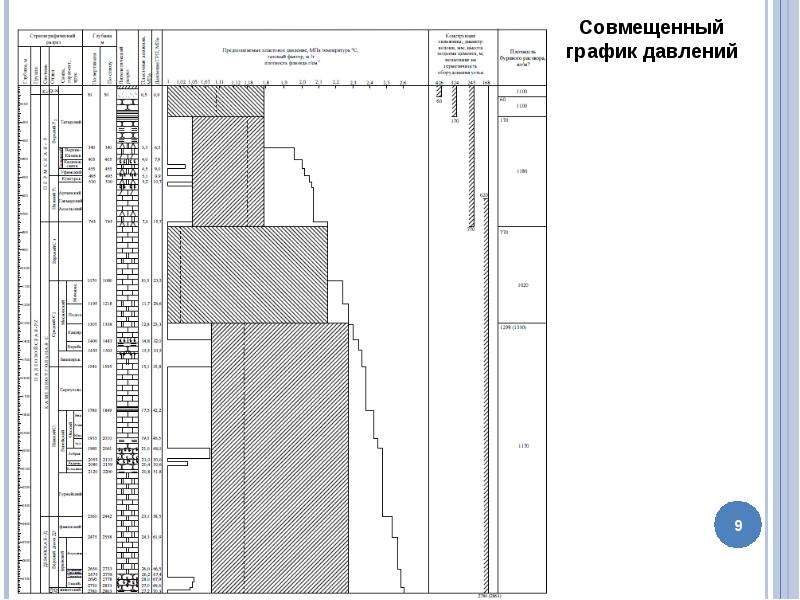

Таблица 11 — Данные о давлении и температуры горных пород по разрезу скважины

Индекс стратиграфического подразделения

Температура в конце интервала

· РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах

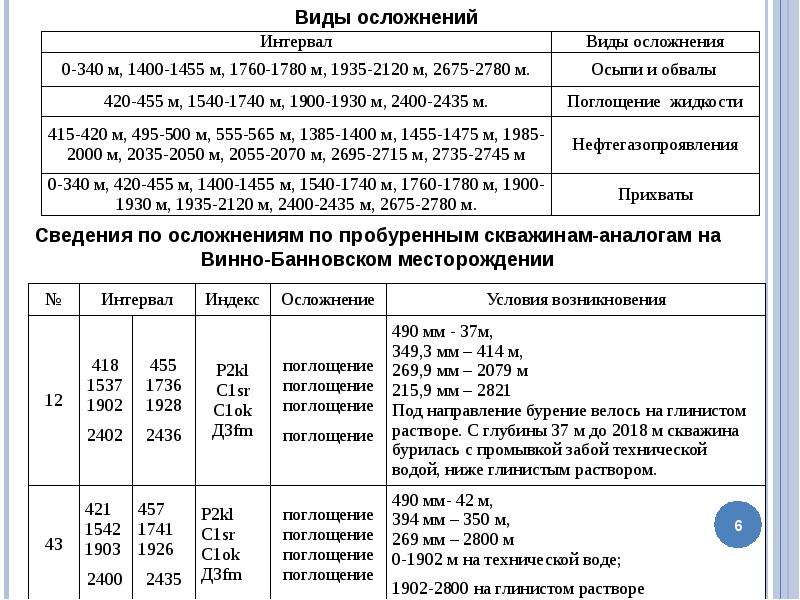

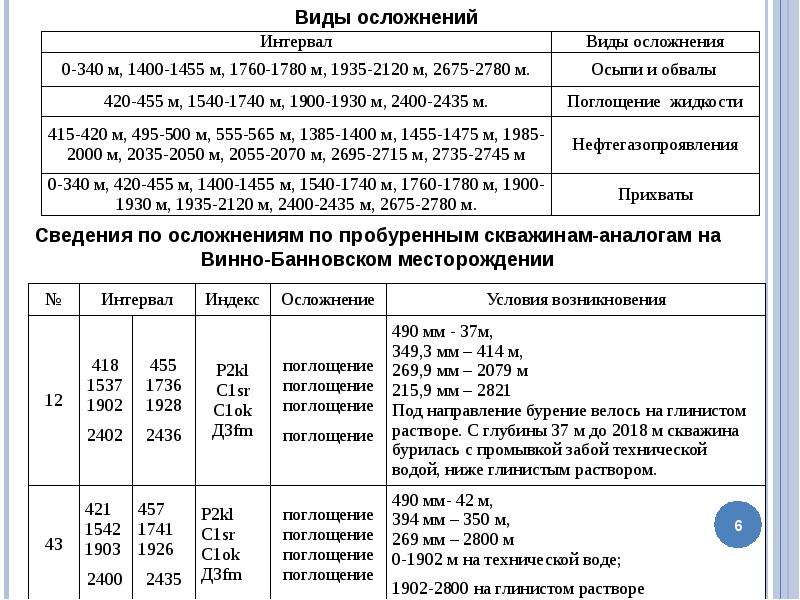

1.4 Осложнения в процессе бурения

Возможные осложнения в процессе бурения приведены в таблице 9,10,11,12.

Индекс стратиграфического подразделения

Максимальная интенсивность поглощения, м3,4

Отклонение параметров бурового раствора от проектных

Таблица 13 — Осыпи и обвалы стенок скважины

Индекс стратиграфического подразделения

Интервал, м

Время до начала осложнения, сут

Мероприятия по ликвидации последствий осложнения

Таблица 14 — Нефтегазоводопроявления

Индекс стратиграфического подразделения

Вид проявляемого флюида

Плотность смеси при проявлении

Плотность смеси равна плотности нефти

Пренебрежение к постоянному доливу жидкости в скважину при подъеме инструмента, снижение Р ниже гидростатического, низкое качество бурового раствора

Таблица 15 — Прихватоопасные зоны

Индекс стратиграфического подразделения

Условия возникновения

Несоблюдение режима бурения, плохая очистка забоя от шлама, желобообразования

1.5 Обоснование точки заложения скважины

С целью эксплуатации пласта БВ8, мощность которого равна 17 метров:

Глубина проектируемой скважины (Lскв) по вертикали составит:

где: — глубина залегания кровли продуктивного пласта,

— мощность продуктивного пласта, м;

— глубина зумфа, м.

2. Технологическая часть

2.1 Обоснование, выбор и расчет типа профиля

Выбор типа профиля осуществляется с учетом требований бурения кустовых скважин, прочностных характеристик пород, слагающих геологический разрез месторождений, закономерностей искривления, характерных для используемых компоновок низа бурильной колонны, способов и технических средств, применяемых при эксплуатации скважин.

До проектной скважины проектируется четырехинтервальный тип профиля включающий участки вертикальный набора зенитного угла при бурении под кондуктор, стабилизации зенитного угла до глубины ниже интервала работы насосного оборудования, уменьшения зенитного угла. Рекомендуется для скважин с отклонением забоев от вертикали более 300м, на месторождениях, где по геолого-техническим условиям ниже интервала установки насосного оборудования затруднено безаварийное бурение компоновками с полноразмерными центраторами для стабилизации параметров кривизны и на новых месторождениях. (рис.)

Данные для расчета профиля наклонной скважины представлены в таблице 16.

Таблица 16 — Исходные данные для расчета профиля

Глубина по вертикали, м:

-начало интервала увеличения зенитного угла;

-окончание интервала стабилизации зенитного угла;

Радиус искривления интервала увеличения зенитного угла, м

отклонение забоя по вертикали, м

Максимально допустимая интенсивность изменения зенитного угла в интервалах:

-увеличение зенитного угла, град10м;

-работы погружных насосов, град100м

Примечание: 1) h1=175 м (рыхлые породы)

2) H3+ h +1 = 1400 м (глубина установки насосов)

3) 1,5 град10 м и 8,0 град100 м 6.

Расчетная схема профиля.

Определяется максимальный зенитный угол ()при условии полной стабилизации по формуле:

где: R – радиус искривления участка увеличения зенитного угла,м;

А – величина отклонения забоя от вертикали.м;

Н – проекция второго и третьего участков ствола по вертикали, м.

Длина участка уменьшения зенитного угла ориентировочно равна;

где: l4 – длина участка уменьшения зенитного угла, м.

Определяется конечный угол () при начальном угле =160 и длине участка l4=426 М: =150 .

Рассчитывается максимальный зенитный угол при условии его снижения на четвертом участке:

Все элементы профиля определяются по формулам, приведенным в таблице 17.

Таблица 17 — Определение элементов четырехинтервального типа профиля

Горизонтальная проекция, м

вертикальная проекция. м

Увеличение зенитного угла

Стабилизация зенитного угла

Уменьшение зенитного угла

Результаты расчетов сведены в таблицу 18.

Таблица 18 — Профиль ствола скважины

Интервал по вертикали

Длина интервала по вертикали,м

Горизонтальное отклонение, м

Длина по стволу, м

В начале интервала

в конце интервала

2.2 Анализ физико-механических свойств горных пород

Данные по физико-механическим свойствам горных пород.

Таблица 19 — Физико-механические свойства пород

Горная порода (краткое название)

Классификация горной породы

Категория твердости, Кт

Категория абразивности, Ка

Твердость по штампу Рш, МПа

Глины, пески алевролиты

Глины, песчаники, алевролиты, пески

Аргиллиты, алевролиты, песчаники

Песчаники, алевролиты, аргиллиты

Из таблицы 19. следует, что разрез Тагринского месторождения в основном представлен следующими породами:

0-935 м- мягкие с пропластками средних (категория твердости 1-3);

935-2560 м – средние (категория твердости 3-5).

2.3 Выбор способа бурения

Для обоснования способа бурения при выбранных шарошечных долотах, необходимо определить время контакта вооружения долота с забоем и частоту вращения долота для обеспечения времени контакта.

где: nt – частота вращения долота, об/мин;

(4.8……7.2)103 – коэффициент учитывающий твердость горных пород (7,2- для легких пород, 6,0- для средних пород; 4,8 – для крепких горных пород).

tz – средняя величина шага зубьев долота по венцам Б В и переферийному (П) венцу шарошки, м;

b3 – текущая средняя величина площадки притупления для зубцов шарошки, м;

R- радиус долота (желательно определять от центра долота до середины зубца на венце П и осреднить по количеству шарошек долота), м;

— время контакта вооружения долота с забоем(2- для очень мягких пород; 8- для твердых пород; 15 – для крепких пород), млс.

Данные для расчета по принятым типам долот приведены в таблице 20.

Таблица 20 — Результаты замеров для принятых долот

Интервал 0- 50м: можно не просчитывать

интервал 0-715 м:

интервал 715-1830 м:

интервал 1830-2560 м:

В результате расчетов частоты вращения долота установлено, что для бурения проектной скважины целесообразно применение роторно-турбинного способа бурения

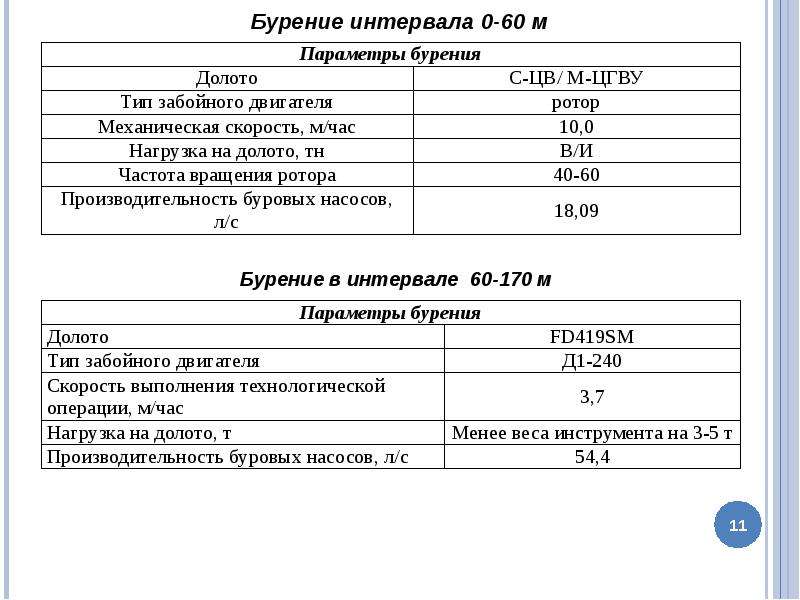

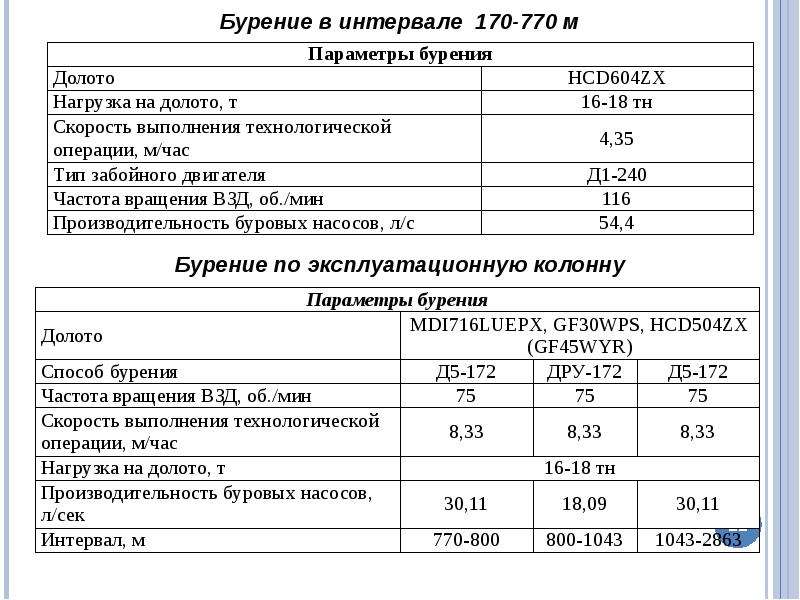

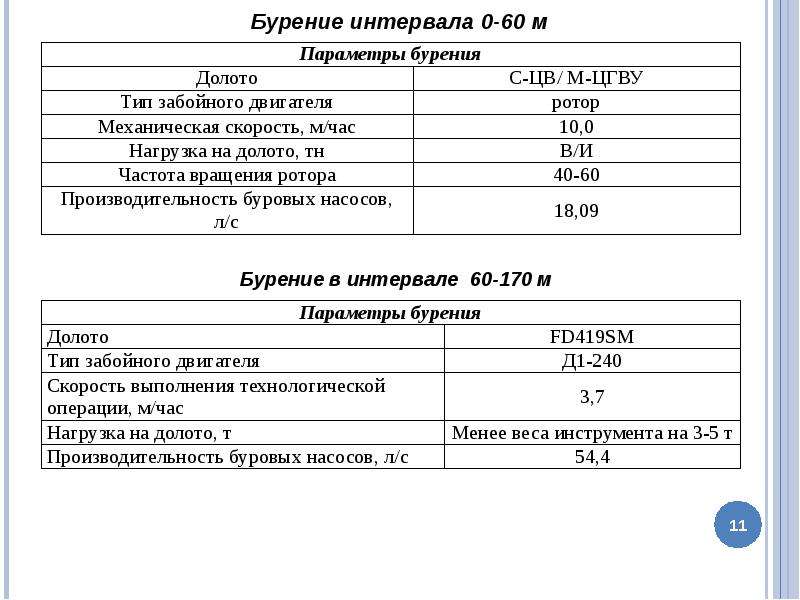

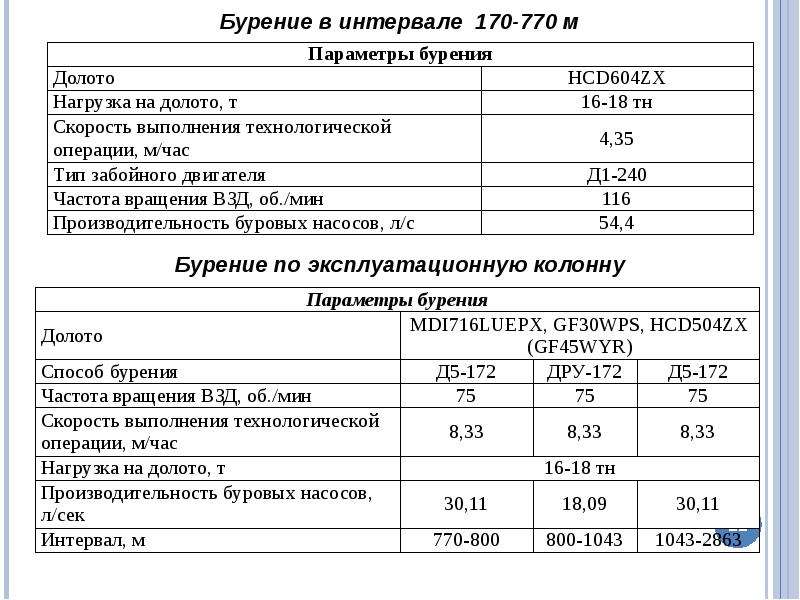

2.4 Проектирование режима бурения по интервалам.

2.4.1 Расчет осевой нагрузки на долото

Величина осевой нагрузки на долото определяется из условия объемного разрушения пород на забое скважины. В расчете используются значения твердости горных пород по штампу :

где: Gд – осевая нагрузка на долото, кН;

Рш твердость пород по тпампу, Мпа;

Fк – площадь контакта вооружения долота с забоем, м2

Fк = 0,4 b3 ∑ li (2.24)

где: ∑ li – сумма длинн зубцов находящихся в одновременном контакте с забоем, м.

Максимально допустимые значения осевой нагрузки на долото по интервалам условно одинаковой буримости:

интервал 0-715 м:

интервал 715-1830 м:

интервал 1830-2560 м:

Расчетные значения G не превышают допустимую нагрузку на рекомендуемые типоразмеры долот.

2.4.2 Проектирование расхода бурового раствора

Минимальное значение расхода бурового раствора (Qmin) необходимой для очистки забоя скважины от шлама определяется по формуле:.

Qmin = 0 .785 Vк (Дс2 – dн2) 103 (25)

где Vк – средняя скорость течения глинистого раствора в затрубе, м/с

где: Vв – скорость витания частиц шлака в кольцнвом пространстве. м/с.

где: Vв – скорость витания частиц шлака в кольцевом пространстве. м/с.

где: R –постоянная Реттинчера, R=5,72 м/с при Rе >60;

d4 – диаметр частиц шлака, м;

— плотность горной породы (п.2.5), кг/м3;

— плотность бурового раствора (п.2.5), кг/м3;

дс – диаметр скважины, м;

dн – минимальный наружный диаметр бурильной колонны,м;

где: Re – критерий Рейнольда;

P-пластическая вязкость раствора, Па-С

где: Р –динамическое напряжение сдвига, Па

Расчет минимального расхода бурового раствора по формулам

Интервал 0-50м: P=1,87 Па; PY= 0,0035 ПаС

интервал 0-715 м: Р=0,0085 1173 – 7 =2,97 Па

P=0,0045 2,97 = 0,0134 ПаС

Vк =1,25 0,66 = 0,83 м/с

715-1830м Qmin =0.785 0.83 (0.3102 – 0.1272) 103 = 52.0 л/с

Технологический необходимый расход бурового раствора определяется по формуле:

где: QТН – технологически необходимая величина расхода для обеспечения процесса углубления скважины, л/с;

Рmax – максимально допустимое давление на выкиде буровых насосов, Мпа;

РДТ –технологически необходимая величина перепада на долоте, Мпа:

РR — гидроимпульсное давление 2-3 Мпа;

— плотность промывочной жидкости внутри бурильной колонны и в заколонном пространстве, кг/м3;

аi – коэффициент гидросопротивления независящий от глубины скважины м-4;

l1, l2 – длины секций бурильной колонны с разными диаметрами и толщиной стенок, м;

bi, bj – коэффициент гидросопротивления зависящий от длины м-5

где: amc,aМ,ав,аТВ учитывает соответственно сопротивления в монифольте, в стояке, вертлюге, ведущей трубе, м-4 9, приложение1.

где: dВ – внутренний диаметр труб.скважины секции,м.

где: Дс – диаметр скважины с учетом увеличения,м

где: ДД – диаметр долота, м. интервал 1830-2560 м:

Результаты расчетов сведены в таблицу 21. Расход промывочной жидкости при нормальных условиях бурения должен соответствовать выражению.

QТН > Q > Qmin (36)

Таблица 21 — Расход промывочной жидкости по интервалам

2.4.3 Расчет частоты вращения долота

Частота вращения долота определяется при выполнении условия обеспечения необходимого времени контакта вооружения долота с забоем 9:

где: n- частота вращения долота, обмин;

GД – динамическая составляющая осевой нагрузки на долото.Н;

С =5100 мс – скорость звука в материале вала забойного двигателя;

КВД – коэффициент, учитывающий мгновенную задержку частоты вращения вала забойного двигателя при вдавливании зуба шарошки долота в породу;

Е = 2,1 1011 – модуль упругости материала, нм2;

F – площадь поперечного сечения вала турбобура, м2;

RД –радиус долота. м;

— время контакта, млс;

β — угол между осью долота и осью шарошки.

где: GСТ – статическая составляющая осевой нагрузки на долото, Н.

Расчет остальных интервалов аналогичен. Результаты расчета представлены в таблице 22.

Таблица 22 — Частота вращения долота

2.4.4 Обоснование максимальной величины давлений на выкиде буровых насосов

Максимальная величина давления на выкиде буровых насосов является одним из главных параметров, который определяет работу гидравлического забойного двигателя и оказывает существенное влияние на темп углубления скважины.

Расчет производится по методике (9)

где: Рmax — максимальная величина давления на выкиде буровых насосов, мПа;

G –осевая нагрузка на долото, ;

GВР – вес вращающихся элементов забойного двигателя, Н;

Fр – площадь поперечного сечения турбинок;

РТ- перепад давления в турбобуре, мПа;

GП- осевая нагрузка на пяту забойного двигателя, меняется в зависимости от твердости пород, GП=+30кН:

где: dcр – средний диаметр турбинок, Н;

где: G3 – вес забойного двигателя, Н; b – 0,85 – архимедова сила.

2.5 Обоснование. Выбор и расчет компоновок бурильной колонны

Определяем длину УБТ требуемую для создания нагрузки и придания жесткости КНБК.

где с- скорость звука в материале труб;

Т- период продольных вибраций долота;

— расстояние от забоя до УБТ;

— расстояние от забоя до осевой опоры ГЗД.

Для создания осевой нагрузки применяем УБТС-2. В интервале 0-715 м длину УБТС-2 203х61,5 принимаем 12м, а в интервале 715-1830м и 1830-2560м длину УБТС –2 178х49 принимаем 12м 1.

Длину секции ПК 127х9 определяем по формуле:

где: lПК – длина секции ПК (ТБПВ), м;

G – осевая нагрузка на долото, Н;

GУБТ- вес УБТ; GУБТ- =1530 нм-178 мм;

GУБТ=2105 нм – 203мм:

G3 – вес забойного двигателя, Н;

gПК – вес труб ПК 127х9; gПК=305 нм

b – коэффициент учитывающий архимедову силу

где: — плотность материала труб, ПК =7850кгм3

Длину секции ЛБТ 147х11 Д16Т находим по формуле 10.

где: lЛБТ – длина секции ЛБТ Д16Т, м;

lк – длина бурильной колонны. м;

lУБТ – длина труб УБТ, м;

l3 – длина забойного двигателя, м;

l3 – длина инструмента от забоя до верхней осевой опоры забойного двигателя, м;

Производим расчет по формулам (2.43-2.45):

интервал 0-715 м:

Длину секций труб ПК принимаем равным lПК=144м или 6 секций.

интервал 715- 1830 м:

Максимально необходимую длину секций труб ТБПВ принимаем равным lПК=96 м или 4 свечи.

интервал 1830-2560 м:

Для бурения интервала на эксплуатационную колонну длину секций труб ПК принимаем равным lПК=600м или 26 секций.

При расчете длин секций ЛБТ принимаются во внимание удлинение ствола скважины из-за профиля скважины.

Интервал 0-715 м:

Длину секций ЛБТ принимаем равным lЛБТ=456м или 19 свечей.

Интервал 715-1830 м:

Длину секций ЛБТ принимаем равным lЛБТ=1000м или 40 свечей.

Интервал 1830-2560 м:

по стволу скважин:

Длину секций ЛБТ принимаем равным lЛБТ=2000м или 80 свечей.

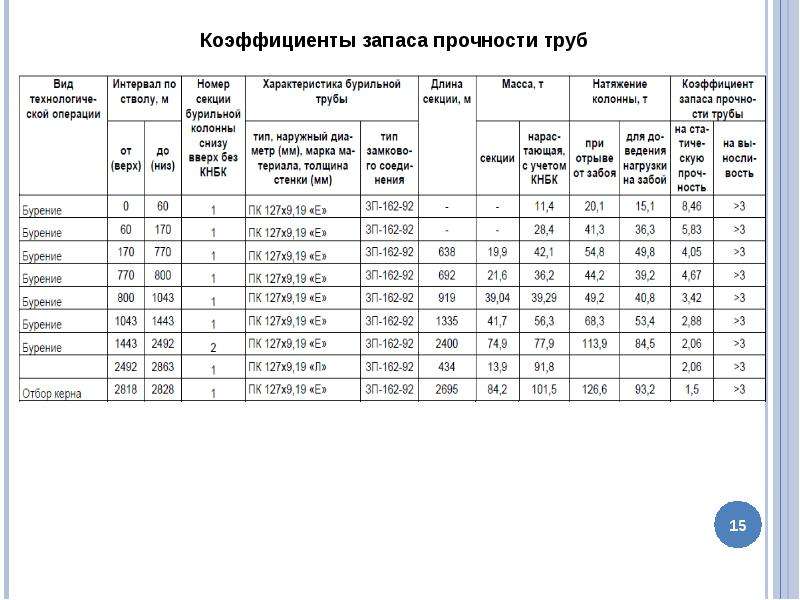

Расчёт колонны на прочность проводим для турбинного бурения по методике

/5/. Определяем растягивающие напряжения в верхнем сечении колонны

при наиболее тяжелых условиях, когда колонна поднимается из искривлённой части скважины с большей скоростью при циркулирующей жидкости по формуле:

где =1,3-коэффициент динамичности при СПО с включенными буровыми насосами /5/.

— площадь поперечного сечения типа ЛБТ.

— площадь поперечного канала труб /6/.

— силы трения колонны о стенки скважины /5/.

После расчёта необходимо проверить выполняется ли следующее условие:

где =274 МПа.-предел текучести сплава Д16-Т из которого изготовлен ЛБТ.

=1,3- коэффициент запаса прочности /6/.

Если приведённое условие не выполняется , то необходимо перекомпоновка и соответственно перерасчёт колонны на прочность.

Расчеты приведены в таблице 23.

Таблица 23 — Прочность бурильной колонны

Таким образом, исходя из расчётов можно сделать вывод, что бурильная колонна которую мы подобрали, устраивает нас и по компоновке, и по растягивающему напряжению в данных геологических условиях.

2.6 Выбор забойных двигателей по интервалам

Используя данные о величинах статической части осевой нагрузки и об удельном моменте на долото рассчитывается вращательный момент на долоте и находится необходимая величина оптимального вращательного момента на валу турбобура по формулам :

где: МВ- вращающий момент на валу турбобура Нм;

МУ — удельный момент на долоте, НмкН;

где: — коэффициент трения вооружения долота о горную породу (0,4- для мягких пород; 0,1- для твердых пород);

Rм – мгновенный радиус вращения долота,м

Gе – ститическая составляющая осевой нагрузки, кН;

М0 – момент на трение долота о стенки скважины, Нм;

МП – момент на сопротивление в пяте турбобура Нм

где: GП – осевая нагрузка на пяту забойного двигателя, меняется от твердости горных пород;

μн –коэффициент сопротивления в осевой опоре турбобура; μ=0,1;

τП – средний радиус трения в пяте, н.

где: τн, τв – соответственно наружный и внутренний радиус пяты,м.

Интервал 0-715 м:

Интервал 715-1630 м:

Определяется необходимый момент, который возникает при работе долота по формуле:

где, Мд – вращающий момент при работе долота, Нм

Интервал 0-715 м:

Интервал 715 — 1830 м:

Интервал 1830 — 2560 м:

После расчетов Мд и nτ считается, что Мв = Моп (Мв = Мд+дМ или Мв = Мд), а nτ = nоп (здесь: Моп и полвращающий момент и частота вращения валатурбобура при его максимальной мощности).

По расчетным значениям Qтн, Мв и nτ осуществляется первичный выбор забойного двигателя. По формулам пересчета уточняются полученные величины.

где: Мопсп, Qсп, ρсп – справочные величины.

где: nсп – справочная величина.

Интервал 0-600 м:

По результатам расчета приняты типы забойных двигателей таблица 24.

Таблица 24 — Технические характеристики выбранных двигателей

2.7 Расчет диаметра насадок долот

Перепаду давления в долоте, отводится роль одного из эффективных регуляторов гидравлической нагрузки на вал турбобура и на долото.

где: ρд – перепад давления в долоте, МПа;

μ – коэффициент расхода, учитывающий гидросопротивление в промывочном узле лдолота;

Определяется диаметр насадок долот (9).

где: dн – диаметр насадок долота, м;

Кн – число насадок долота , шт.

Интервал 0-716 м:

Расчет остальных интервалов аналогичен и результаты представлены в таблице 25.

Таблица 25 — Диаметр насадок долота по интервалам условно одинаковой буримости

2.8 Выбор типа бурового раствора и расчет параметров промывочной жидкости

При выборе типа бурового раствора необходимо, чтобы соответствие составов бурововых растворов разбуриваемых пород было на всем интервале бурения до спуска обсадной колонны. Буровой раствор следует выбирать в зависимости от литологического строения и физико-химической активности взаимодействия горных пород с промывочной жидкостью.

Согласно (9) проектируется следующие типы буровых растворов по интервалам условно одинаковой буримости:

1. направление и кондуктор (0-715м) бурение производится на глинистом растворе;

2. эксплуатационная колонна (715-2560м) бурится на полимерглинистом растворе.

В соответствии с требованиями 3 плотность бурового раствора в интервалах совместимых условий бурения определяется из расчета создания столбом жидкости гидростатического давления в скважине уравновешивающее пластовое давление.

Необходимая величина плотности бурового раствора рассчитывается по формуле:

где: ρБР- плотность бурового раствора, кгм3;

К3 – коэфициент запаса 12, таблица 5.1;

ρпл – пластовое давление, Мпа;

Lк – глубина залегания кровли пласта с максимальным градиентом пластового давления,м.

где: РДИФ- допустимое дифференциальное давление в скважине, Мпа 11, таблица 5.1

Окончательно в качестве проектного значения плотности бурового раствора принимается меньшее значение.

Течение буровых растворов чаще всего удовлетворяет реологической модели Шведова-Бингама для вязкопластической жидкости. Поэтому реологические свойства буровых растворов принято оценивать по величинам пластической (структурной) вязкости (РY) и динамического напряжения сдвига (PY) 11.

Усредненное значение динамического напряжения сдвига глинистого раствора можно определить по формуле:

Пластическую вязкость бурового раствора рекомендуется поддерживать минимально возможной. При использовании трехступенчатой очистки бурового раствора и вязкость оценивают по формуле:

Для качественного первичного вскрытия продуктивного пласта реологические параметры бурового раствора должны выдерживаться в пределах: PY – 0,004……0,010 Пас, YP- 1……2Па.

Выбор остальных показателей бурового раствора производится на основе геологической информации о горных породах, слагающих разрез скважины. Институтом ВНИИКр нефть разработана классификационная

Результаты использования методики 11 и расчетов представлены в таблице 26.

Таблица 26 — Рассчитанные параметры бурового раствора по интервалам условно одинаковой буримости

2.9 Химическая обработка промывочной жидкости по интервалам

Для поддержания структурных и реологических параметров в интервале условно одинаковой буримости необходимо производить химическую обработку промывочной жидкости. Типы химических реагентов и их действие на буровой раствор приведены в таблице 27.

Таблица 27 — Рецептура обработки бурового раствора

Наименование химреагентов и материалов

Цель применения реагента

Норма расхода, кгм3

глинопоршок бентонитовый модифицированный (А(П5МА) КМЦ-600

Приготовление глинистой суспензии для забуривания и спуска направления

Регулирование вязкостных свойств раствора, снижение вязкости и регулирование реологических свойств

Снижение водоотдачи, стабилизация раствора, увеличение вязкости

глинопоршок бентонитовый модифицированный (А(П5МА) КМЦ-600

Приготовление глинистой суспензии для забуривания кондуктора

Регулирование вязкостных свойств раствора, снижение вязкости и регулирование реологических свойств

Снижение водоотдачи, стабилизация раствора, увеличение вязкости

Глинопорошок бентонитовый модифицированный марки А (ПБМА)

Регулирование фильтрации раствора и укрепление стенок скважины

Регулирование фильтрации раствора и укрепление стенок скважины

Обеспечение флокуляцию выбуренной породы, повышение вязкости раствора.

Приготовление глинистой суспензии

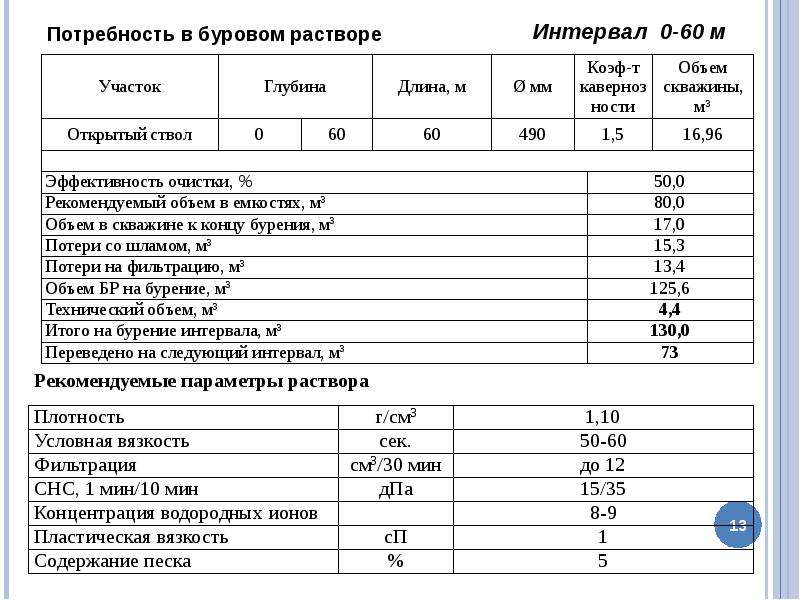

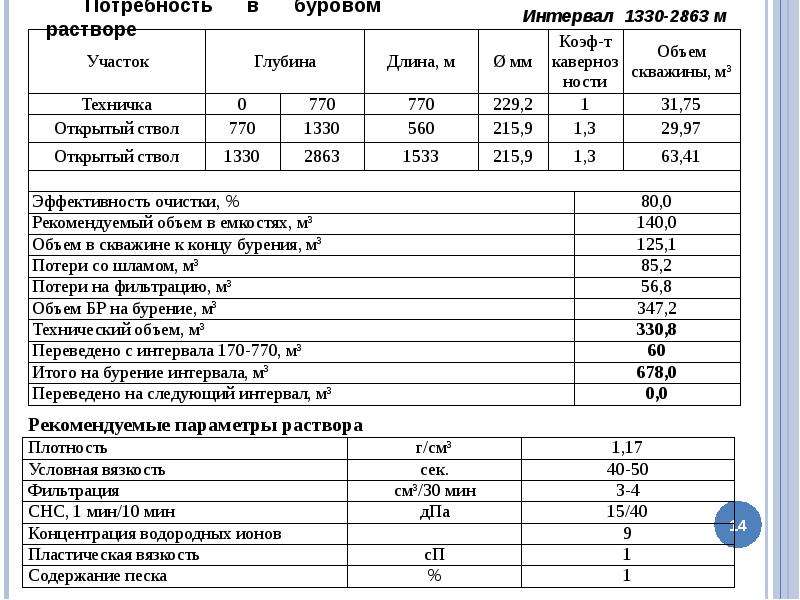

Расчет потребного количества компонентов бурового раствора.

Количество промывочной жидкости, необходимой для бурения скважины под кондуктор 11

где: VБР- необходимый объем бурового раствора, м34

VПР – объем раствора, необходимый для заполнения приемных емкостей, м3;

VБУР – объем бурового раствора, затрагиваемый непосредственно на углубление скважины, м3;

где: n — норма расхода бурового раствора на 1 м проходки, м3н, учитывающая объем раствора, необходимый для заполнения скважины в процессе углубления и естественные потери раствора при бурении в зависимости от диаметра долота и комерческой скорости 11;

l – длина интервала бурения, м.

Потребность глинопорошка для бурения под кондуктор

где: nгл – норма расхода глинопорошка. кгм3Ю принимаются для данного интервала из регламента.

Расход химреагентов для обработки раствора при бурении под кондуктор.

где nхр – норма расхода химреагента, кгм3 принимается для данного интервала из регламента.

Объем бурового раствора при бурении эксплуатационной колонны:

где: Vк –объем бурового раствора, необходимый для заполнения обсадной колонны , м3;

где: dВНК – внутренний диаметр обсадной колонны. м;

lк – глубина спуска колонны.м.

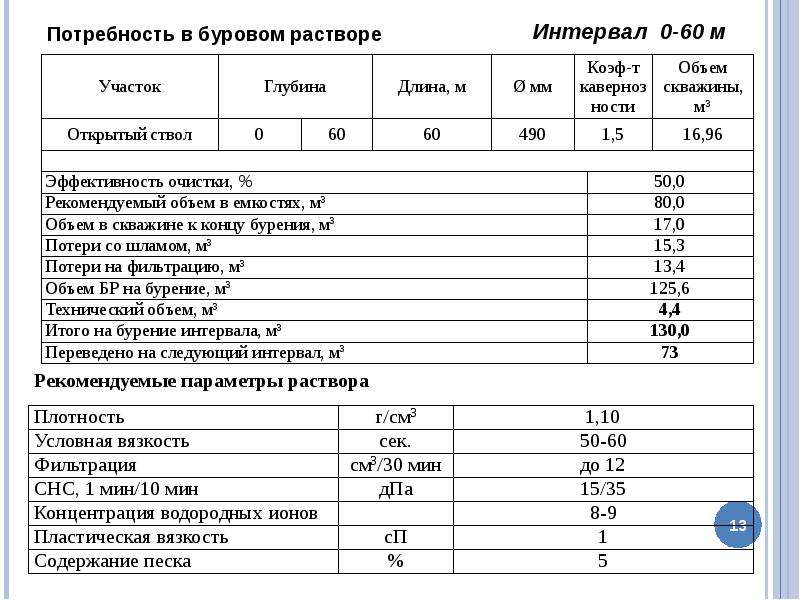

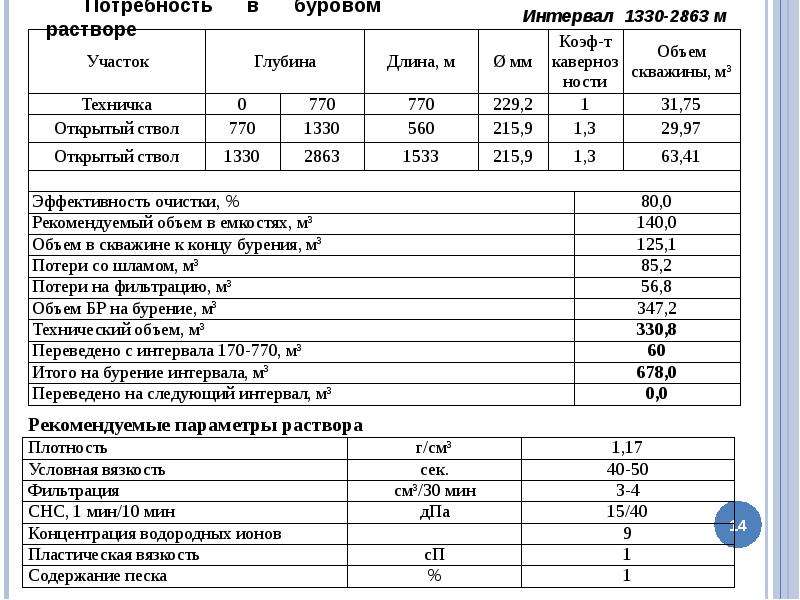

Результаты расчетов представлены в таблице 28.

Таблица 28 — Потребность бурового раствора и компонентов для его приготовления

Название (тип) бурового раствора и его компонентов

Нормы расхода бурового раствора м3/м в интервале

Потребность компонента, т

суммарная на сква-жину

Глинопорошок бентонитовый марки А (ПБМА) модифицированный

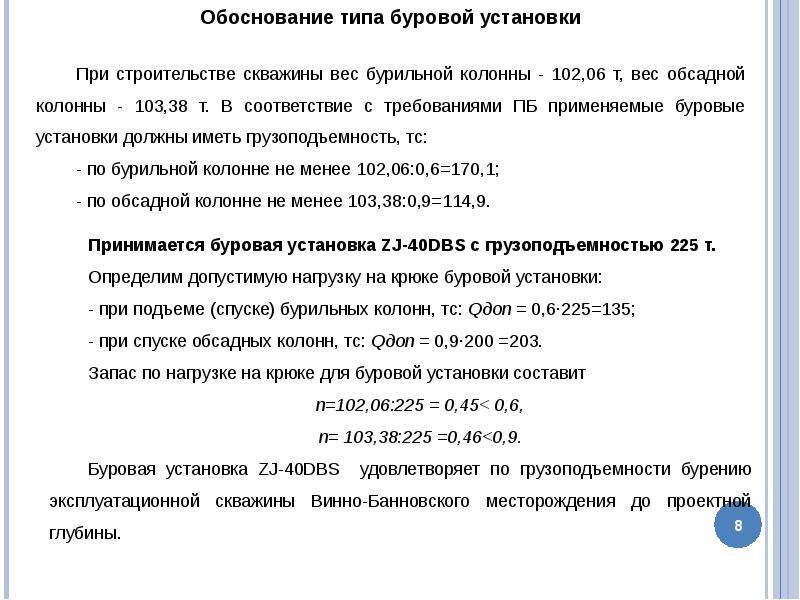

2.10 Выбор буровой установки

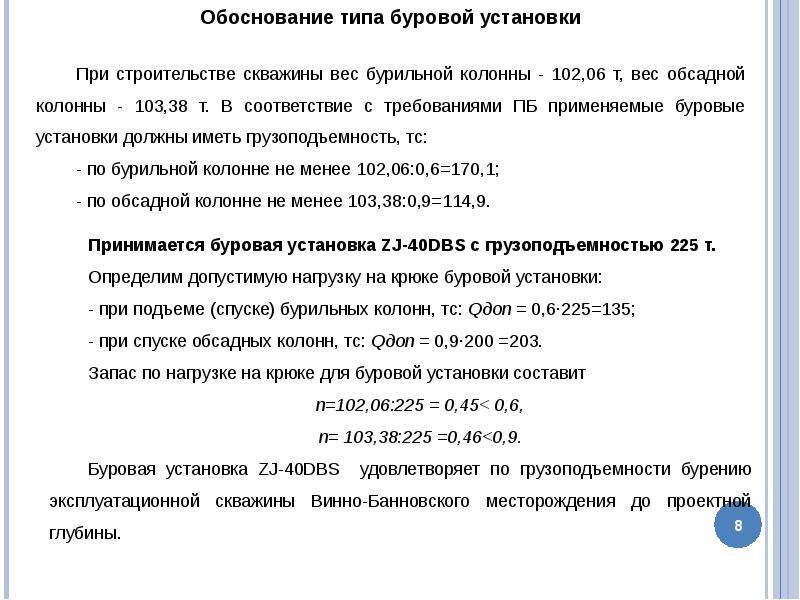

Выбор буровой установки определенного класса осуществляется в зависимости от глубины бурения и нагрузки на крюке от наиболее тяжелой колонны 18.

Нагрузка на крюке от веса бурильной колонны определяется из условия взаимодействия бурильной колонны со стенкой скважины и обсадкой колонны на характерных участках траектории:

где: Q – масса нижней части колонны (долото, турботур, УБТ) в жидкости, Н;

gc. gn. gн, gв – масса 1м трубы, соответственно на участках снижения, стабилизации увеличения угла и вертикальном, нм;

lc. ln – длина участков снижения и стабилизации, м;

hн – длина вертикальной проекции участка увеличения угла, м;

hв – длина вертикального участка, м;

где: αr – зенитный угол на конечной глубине, град.;

αс – средний угол на участке уменьшения, град;

αn – зенитный угол на участке стабилизации. град;

βс, βн – углы охвата на участках уменьшения и увеличения угла, град;

F – коэффициент сопротивления (для условий среднего Приобья F=0,30-0,35).

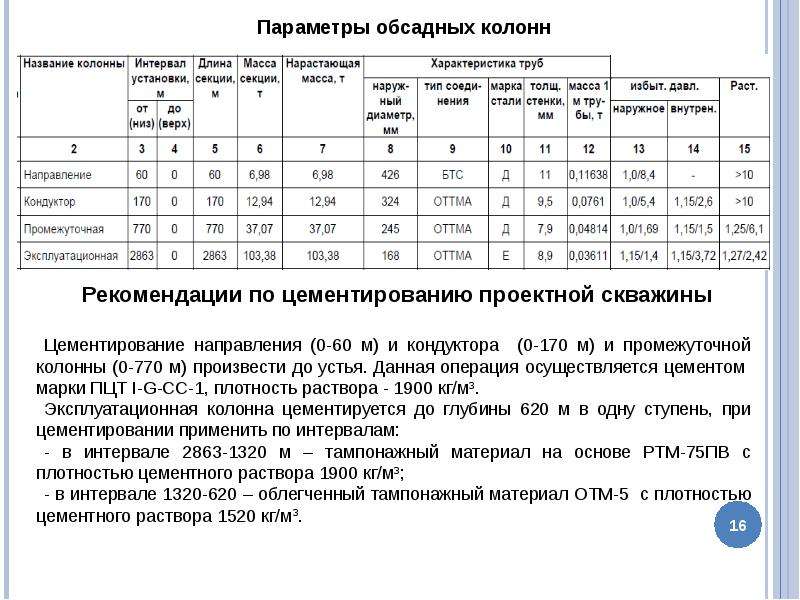

Вес обсадной эксплуатационной колонны 591 кН. По наибольшему весу колонны определяется максимальная нагрузка на крюк: р=к Qэ.к=1,5 671=1006,5 что, соответствует буровой установке Уралмаш – 3000 ЭУК. Техническая характеристика буровой установки представлена в таблице 29.

Таблица 29 — Техническая характеристика Уралмаш-3000 ЭУК

Допустимая нагрузка на крюке. кН

Условная глубина бурения, м

Предельная глубина бурения (при масс буровой колонны 120т), м

Скорость подъема крюка при расхаживании колонн (ликвидация аварий) , мс

Скорость установившегося движения при подъеме элеватора (без нагрузки), мс

Расчетная мощность развиваемая приводом на входном валу подъемного агрегата, кВт

Диаметр отверстия в стволе ротора, мм

Расчетная мощность привода ротора, кВТ

Мощность бурового насоса, кВт

Рабочее давление в манифольде, МПа

Высота освоения (отметка пола буровой), м

Диаметр талевого каната, мм

Наибольшая оснастка талевой системы

Номинальная длина свечи, м

Полезный подъем резервуаров циркуляционной системы, м3

2.11 Геолого-технический наряд

По данным раздела 1 и 2 составляется геолого-технический наряд на бурение проектной скважины.

Список использованных источников

1. Групповой рабочий проект № 270 – 4 на строительство эксплуатационных скважин на Тагринском нефтяном месторождении.

2. СН 459-74. Норма отвода земель на строительство нефтяных и газовых скважин. — М.: Стройиздат, 1974.-5 с.

3. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. — М: НПО ОБТ, 2003.-104 с.

4. Соловьев Е.М. Заканчивание скважин — М: Недра, 1979.-303 с.

5. Середа Н.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. — М: Недра, 1988. – 360 с.

6. РД 39-0148070-6.027-86. Инструкция по бурению наклонных скважин с кустовых площадок на нефтяных месторождениях Западной Сибири.-Тюмень: СибНИИНП, 1986. — 138 с.

7. Справочник по механическим и абразивным свойствам горных пород нефтяных и газовых месторождений/М.Г. Абрамсон и др. — М: Недра 1984-207 с.

8. Абатуров В.Г., Грачев С.И., Молотков Ю.А. Механические указания к выполнению курсовой работы по курсу “Разрушение горных пород при бурении скважин”. — Тюмень: ТюмИИ, 1985. — 24 с.

9. Кулябин Г.А. Методические указания по курсу “Технология бурения глубоких скважин” для проектирования режима бурения с забойными двигателями и самостоятельной работы студентов специальности 09.09., 41.2.-Тюмень: ТюмИИ, 1990.

10. Зозуля Г.П., Белей И.И. Методические указания и контрольные занятия к практическим занятиям, и самостоятельной работе по курсу “Буровые растворы” для студентов специальности 09.ОВ “Бурение нефтяных и газовых скважин” очной и заочной форм обучения, 4.1.-Тюмень: ТюмГНГУ, 1994, — 30 с.

11. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Гидромеханика в бурении. — М.: Недра, 1987.-304 с.

12. Булатов А.И., Данюшевский В.С. Тампонатные материалы. — М.: Недра, 1987 — 280 с.

13. Овчинников В.П., Кузнецов Ю.С., Кузнецов В.Г. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине “Закачивание скважин” для студентов специальности 09.09 “Бурение нефтяных и газовых скважин” дневной и заочной формы обучения. — Тюмень: ТюмИИ, 1994. – 35 с.

14. РД 39-7/1-0001-89. Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин. — Куйбышев: ВНИИТ нефть,1979. — 303 с.

15. Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин А.И. Булатов и др. — М.: Недра 1981. – 240 с.

Источник: www.rc-p.ru

Презентация Строительство эксплуатационной скважины на Винно-Банновском месторождении

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Строительство эксплуатационной скважины на Винно-Банновском месторождении. Доклад-сообщение содержит 25 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

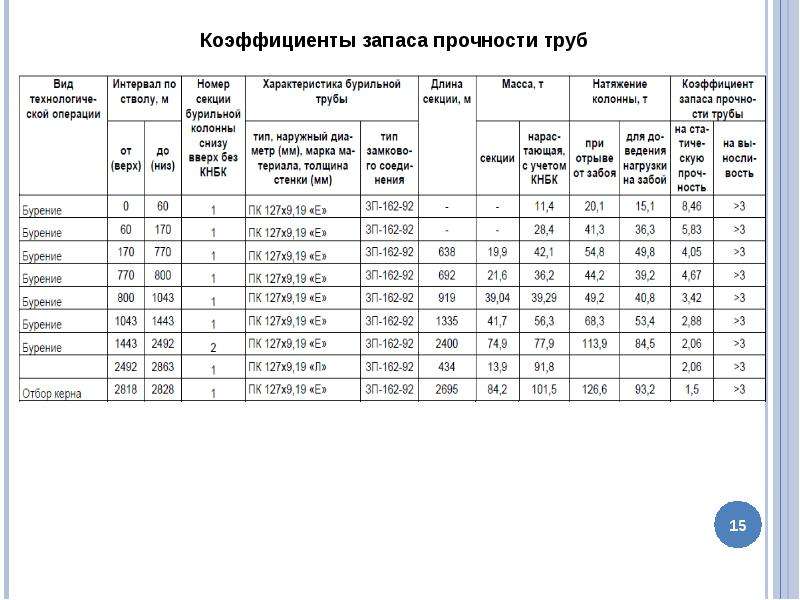

Слайд 15

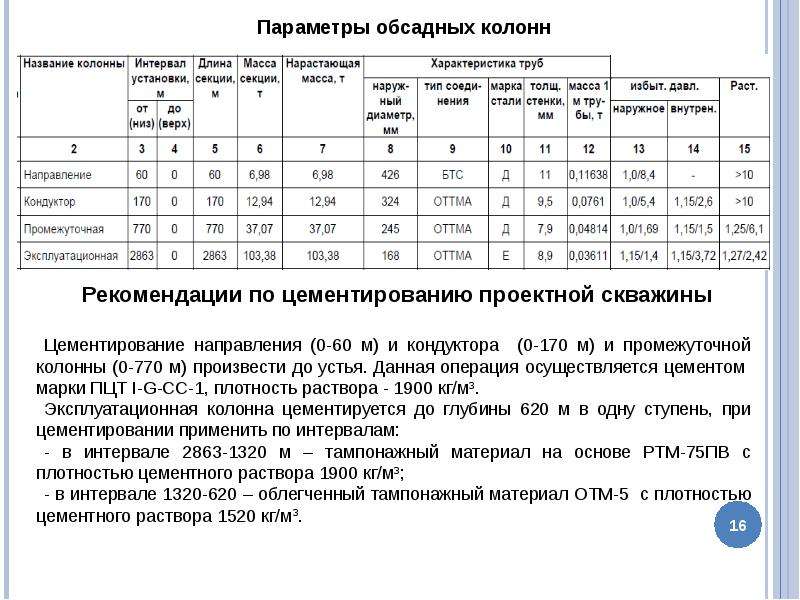

Слайд 16

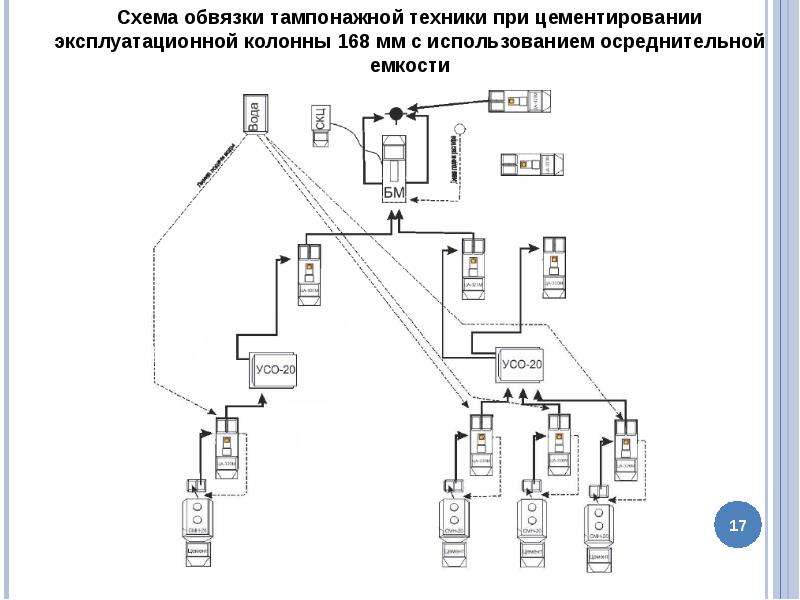

Слайд 17

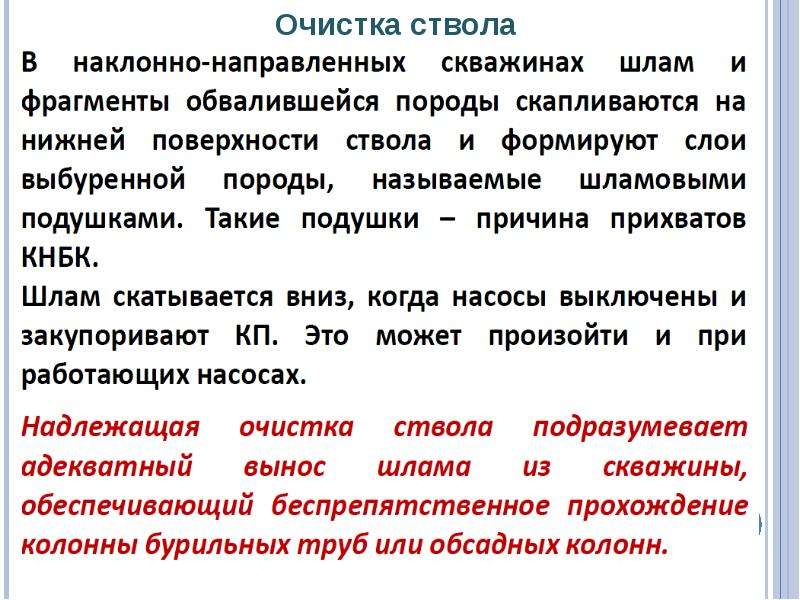

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

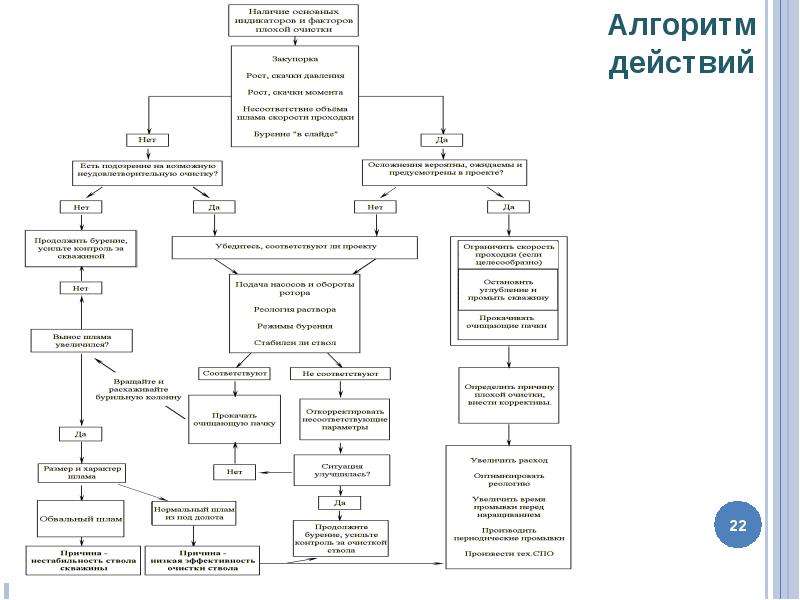

Слайд 22

Слайд 23

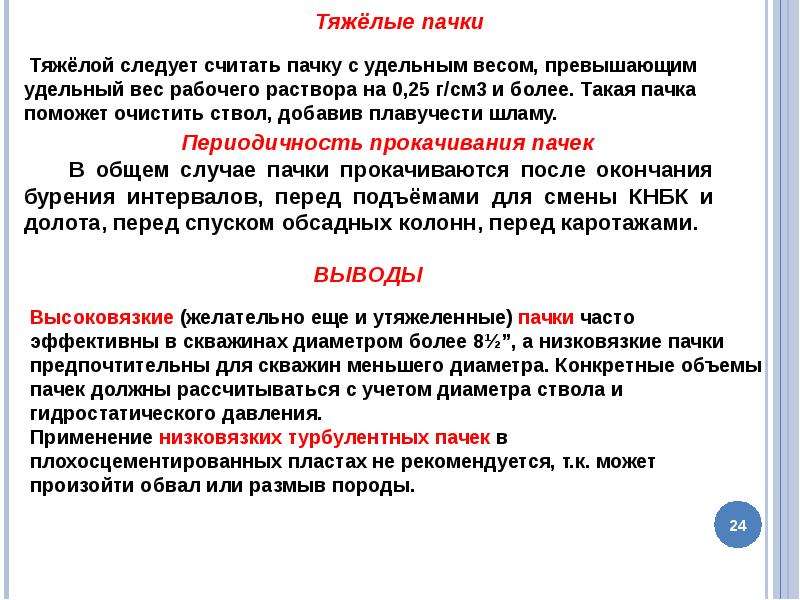

Слайд 24

Слайд 25

Источник: mypresentation.ru

ГОСТ Р 53713-2009 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила разработки.

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектным институтом мониторинга природных ресурсов Российской академии естественных наук, Всероссийским нефтегазовым научно-исследовательским институтом имени академика А.П.Крылова, Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация по экспертизе недр» (НП «НАЭН»), ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 431 «Геологическое изучение, использование и охрана недр»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1166-ст

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1 (в редакции Закона Российской Федерации от 30.12.2008 N 309-ФЗ) и Закона Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила — требования, нормы и процедуры разработки нефтяных и газонефтяных месторождений (далее — месторождения), расположенных на территории Российской Федерации, в акваториях ее континентального шельфа и внутренних морей, обеспечивающие рациональную разработку нефтяных и газонефтяных месторождений при соблюдении основных требований по охране недр и окружающей среды.

Действие настоящего стандарта не распространяется на разработку газовых, газоконденсатных, нефтегазовых, нефтегазоконденсатных месторождений, основным компонентом углеводородного сырья которых является газ и газоконденсат. Регулирование разработки этих месторождений осуществляется соответствующими национальными стандартами (нормами, правилами).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.615-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения количества извлекаемых из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования

ГОСТ Р 8.647-2008 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение определения количества нефти и нефтяного газа, добытых на участке недр. Общие положения

ГОСТ Р 53240-2008 Скважины поисково-разведочные нефтяные и газовые. Правила проведения испытаний

ГОСТ Р 53375-2009 Скважины нефтяные и газовые. Геолого-технологические исследования. Общие требования

ГОСТ Р 53709-2009 Скважины нефтяные и газовые. Геофизические исследования и работы в скважинах. Общие требования

ГОСТ Р 53710-2009 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила проектирования разработки

ГОСТ Р 53712-2009 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Программные средства для проектирования и оптимизации процесса разработки месторождений. Основные требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 выборочная отработка запасов нефти: Интенсивный отбор нефти на начальных стадиях разработки из наиболее продуктивной (высокодебитной) или легкодоступной части эксплуатационного объекта (объектов), приводящий к разбалансированности реализуемой проектной системы разработки, направленной на максимальное извлечение нефти.

3.2 газовая шапка: Скопление свободного газа в наиболее приподнятой части нефтяного пласта над нефтяной залежью.

3.3 гидравлический разрыв пласта; ГРП: Способ интенсификации работы скважин и повышения извлечения нефти за счет развития естественных или создания искусственных трещин в продуктивной части пласта, вскрытого скважиной, путем создания на забое давления, превышающего предел прочности породы на разрыв.

3.4 гидродинамические исследования скважин и пластов: Комплекс методов определения фильтрационных характеристик пластов-коллекторов и параметров призабойной зоны вскрытого интервала, характеризующих производительность добывающих и нагнетательных скважин.

3.5 доразведка месторождения: Работы по уточнению геологического строения разрабатываемого месторождения.

Примечание — Доразведку можно проводить на любом этапе разработки месторождения. Обычно в состав работ входят детальные сейсмические исследования, бурение или углубление разведочных и эксплуатационных скважин в пределах лицензионного участка.

3.6 заводнение пластов: Закачка в нефтяную залежь воды через специальные нагнетательные скважины для поддержания пластового давления, повышения извлечения нефти и темпа отбора нефти в соответствии с проектными документами.

3.7 залежь углеводородов: Естественное скопление углеводородов в ловушке, образованной породой-коллектором под покрышкой из непроницаемых пород.

3.8 геологические запасы углеводородов: Количество углеводородов (нефти, газа, конденсата) и содержащихся в них сопутствующих компонентов, имеющих промышленное значение, которое находится в недрах в изученных бурением залежах.

Примечание — Подсчет запасов выполняют по результатам разведочных работ и разработки месторождения.

3.9 извлекаемые запасы углеводородов: Часть геологических запасов, которая может быть извлечена из недр при рациональном использовании современных технических средств и эффективных технологий добычи с учетом допустимого уровня затрат при соблюдении требований охраны недр.

3.10 категория запасов: Показатель, характеризующий запасы месторождения (залежи) по степени геологической изученности и промышленного освоения.

Примечание — Разделение запасов по категориям проводят в соответствии с требованиями действующей классификации запасов и инструкции по ее применению.

3.11 конденсат: Природная смесь легких углеводородных соединений, находящихся в газе в растворенном состоянии при определенных термобарических условиях и переходящих в жидкую фазу при снижении давления ниже давления конденсации.

3.12 консервация скважины: Временное прекращение строительства или эксплуатации скважины с ее глушением и герметизацией устья.

3.13 коэффициент вытеснения нефти: Отношение объема нефти, полученной при ее вытеснении рабочим агентом в лабораторных условиях из образцов керна, к начальному объему нефти в образцах.

3.14 коэффициент извлечения нефти; КИН: Отношение извлекаемых запасов нефти к геологическим.

Примечание — Коэффициент извлечения нефти (и других сопутствующих компонентов) по разрабатываемым месторождениям принимают по последнему проектному технологическому документу, согласованному с уполномоченным федеральным органом управления государственным фондом недр в установленном порядке.

3.15 коэффициент охвата залежи вытеснением: Отношение объема части залежи, где происходит вытеснение нефти, к общему объему залежи.

3.16 ликвидация скважины: Вывод скважины из производственного процесса по техническим, геологическим и технологическим причинам и перевод ее в состояние, обеспечивающее охрану недр, безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, зданий и сооружений в зоне ее влияния.

3.17 лицензия на пользование недрами: Документ, удостоверяющий право его владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в нем целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

3.18 ловушка нефти (газа): Геологическое тело, условия залегания которого и взаимоотношения с экранирующими породами (покрышка, экран) обеспечивают возможность накопления и длительного сохранения нефти и (или) газа.

3.19 нефтяное месторождение: Месторождение, содержащее только нефть, насыщенную в различной степени газом.

3.20 газовое месторождение: Месторождение, содержащее только газ.

3.21 газоконденсатное месторождение: Месторождение, в газе которого содержится конденсат.

3.22 газонефтяное месторождение: Месторождение, в котором основная часть залежи нефтяная, а газовая шапка не превышает по объему условного топлива нефтяную часть залежи.

3.23 нефтегазовое месторождение: Месторождение, содержащее газовые залежи с нефтяной оторочкой, в котором нефтяная часть составляет по объему условного топлива менее 50%.

3.24 нефтегазоконденсатное месторождение: Месторождение, содержащее нефть, газ и конденсат.

3.25 методы увеличения извлечения нефти; МУН: Способы (технологии) воздействия на продуктивные пласты с целью снижения остаточной нефтенасыщенности и повышения коэффициента охвата вытеснением.

3.26 мониторинг разработки месторождения: Комплексная система наблюдений за состоянием месторождения для оперативного управления процессом рациональной добычи сырья из эксплуатационных объектов.

3.27 оператор: Предприятие, ведущее разработку месторождения по договору с пользователем недр.

3.28 освоение скважины: Комплекс работ по вызову притока пластового флюида из продуктивного пласта в скважину и выводу скважины на запланированный режим эксплуатации.

3.29 пласт-коллектор: Горная порода, способная вмещать жидкие и (или) газообразные углеводороды и отдавать их в процессе разработки месторождений.

3.30 пользователь недр: Юридическое или физическое лицо, получившее в установленном порядке лицензию на пользование участком недр с целью поисков, разведки и разработки на нем полезных ископаемых.

(попутный) нефтяной газ; ПНГ: Смесь углеводородных и неуглеводородных газов и паров, находящихся как в свободном, так и в растворенном состоянии, выделяющихся из сырой нефти в процессе ее добычи.

[ГОСТ Р 8.615-2005, статья 3.7]

3.32 природный газ: Смесь углеводородных и неуглеводородных соединений и элементов, находящихся в пластовых условиях в газообразной фазе либо в растворенном виде в нефти или воде, а в стандартных условиях — только в газообразной фазе.

3.33 природный режим нефтяной залежи: Сочетание природных видов энергии, обеспечивающих перемещение нефти в пластах к забоям скважин.

Примечание — Залежь может обладать одним из известных природных режимов растворенного газа — водонапорным, упруговодонапорным, замкнутым упруговодонапорным, упругим, газонапорным (при наличии газовой шапки). При эксплуатации залежи возможно преобразование одного режима в другой менее эффективный режим (например, упруговодонапорного и газонапорного — в режим растворенного газа).

3.34 продуктивный горизонт: Выдержанный по площади пласт-коллектор (или группа пластов-коллекторов) с единой гидродинамической системой, содержащий подвижные углеводороды в свободной фазе и способный отдавать их в количествах, имеющих промышленное значение.

3.35 промышленное освоение месторождения: Создание необходимой инфраструктуры для добычи и транспортирования нефти и газа и получение нефти из первой скважины эксплуатационной сетки.

3.36 рабочий агент: Флюид (жидкость с различными добавками, пар, газ), закачиваемый в нефтяную залежь для вытеснения нефти и поддержания пластового давления.

3.37 рациональная разработка месторождения: Применение при разработке месторождения комплекса технических и технологических мероприятий, направленных на обеспечение наиболее полного и экономически целесообразного извлечения из недр запасов нефти и попутных компонентов при соблюдении основных требований по рациональному использованию и охране недр.

3.38 система разработки месторождения: Теоретически обоснованные и практически апробированные способы извлечения углеводородного сырья из месторождения.

Примечание — В систему разработки входят система размещения добывающих и специальных скважин, очередность ввода скважин в эксплуатацию, темпы отбора продукции, технологии и технические средства воздействия на продуктивный пласт (пласты) с целью интенсификации добычи и повышения извлечения нефти.

3.39 ствол скважины: Пространство от начала (устье) до дна (забой) скважины, ограниченное ее боковой поверхностью (стенка).

3.40 боковой ствол скважины: Дополнительный ствол, пробуренный из основного ствола при капитальном ремонте скважины по геологическим или техническим причинам для обеспечения извлечения нефти из пород или нагнетания в породы рабочего агента.

3.41 многозабойная скважина: Скважина, имеющая ответвления от основного ствола в виде искривленных дополнительных стволов в пределах продуктивного пласта.

3.42 исполнительная съемка: Геодезические измерения любых строительных конструкций (зданий, сооружений, коммуникаций, котлованов и др.), которые проводятся для проверки точности выполнения проекта строительства.

Примечание — Исполнительная съемка позволяет контролировать выполнение строительных и монтажных работ и выявлять отклонения от проекта строительства путем сравнения результатов измерений с проектными данными.

3.43 фильтрационные параметры: Показатели, характеризующие способность горных пород пропускать через себя (фильтровать) жидкости, газы и их смеси при наличии на пути фильтрации перепада давления.

Примечание — К основным фильтрационным параметрам относятся коэффициент фильтрации, характеризующий проницаемость породы для определенного флюида и зависящий от свойств обоих, и коэффициент проницаемости, зависящий только от свойств горной породы.

3.44 фонд скважин: Число и классификация (по состоянию и назначению) всех скважин, пробуренных на месторождении.

Примечание — По состоянию скважины подразделяют на действующие, бездействующие, находящиеся в освоении после бурения, в консервации и т.д. Категории скважин по назначению (например, скважины разведочные, эксплуатационные, специальные) определяются действующей классификацией, утвержденной приказом федерального органа государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования.

3.45 эксплуатационный объект: Продуктивный пласт или группа пластов, разрабатываемые единой сеткой скважин.

Примечание — Выделение эксплуатационных объектов на месторождении обосновывается в проектном документе на разработку с учетом фильтрационно-емкостных свойств и свойств флюидов, положения водонефтяного и газонефтяного контактов в пределах выделяемого объекта, при отсутствии латеральной и вертикальной неоднородности продуктивных и непродуктивных слоев объединяемых пластов.

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГИРС — геофизические исследования и работы в скважинах;

ГТИ — геолого-технологические исследования скважин;

КИН — коэффициент извлечения нефти;

ППД — поддержание пластового давления;

УВС — углеводородное сырье.

5 Правила подготовки месторождения к разработке

5.1 К подготовленным для разработки относятся месторождения (залежи), где достаточно полно для проведения проектирования изучены и охарактеризованы запасы углеводородов, форма и размеры месторождения (залежи), характеристики пород-коллекторов, свойства пластовых флюидов, возможные уровни добычи (далее — добывные возможности), гидрогеологические, экологические и другие условия разработки.

5.2 При подготовке месторождения к разработке по результатам разведочных работ проводят:

— определение природного режима залежи;

— геометризацию формы и размеров залежей, определение положения контактов газ-нефть-вода и контуров залежей;

— определение дебитов нефти, газа, конденсата, воды, установление пластового давления, давления насыщения и коэффициентов продуктивности скважин;

— исследование гидродинамической связи залежей с законтурной областью;

— определение свойств пластовой нефти;

— определение емкостных и фильтрационных характеристик коллекторов, их изменчивости по площади;

— определение физико-химических свойств пластовых флюидов по площади и разрезу залежи;

— подсчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов.

Объем работ, применяемые методы исследований и определяемые характеристики пород и флюидов устанавливают проектом разведочных работ.

5.3 Разведанные месторождения или части месторождений (залежей) считают подготовленными для промышленной разработки при соблюдении следующих условий:

— запасы нефти, газа, конденсата и содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, прошли государственную экспертизу и дана оценка перспективных ресурсов углеводородов месторождения;

— утвержденные запасы нефти, газа и конденсата, а также запасы содержащихся в них компонентов, имеющих промышленное значение, используемые при проектировании разработки, должны составлять: категории С — не менее 80%; категории С — до 20%. Возможность промышленного освоения разведанных месторождений (залежей) нефти и газа при наличии запасов категории С более 20% устанавливают в отдельных случаях при утверждении запасов на основе экспертизы материалов подсчета;

— в районе разведанного месторождения должны быть оценены сырьевая база строительных материалов, возможные источники хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, способные удовлетворить потребности будущих предприятий по добыче нефти и газа;

— осуществлена пробная эксплуатация разведочных скважин, а при необходимости — пробная эксплуатация залежей.

5.4 Пробную эксплуатацию разведочных скважин проводят с целью уточнения их добывных возможностей, определения состава и физико-химических свойств пластовых флюидов, оценки эксплуатационной характеристики пластов и изменения оцениваемых параметров во времени (например, определяют коэффициенты продуктивности, максимально возможные дебиты скважин, приемистость по воде при нагнетании).

5.5 Пробную эксплуатацию (разработку) залежей или их участков проводят на месторождениях в процессе разведочных (доразведочных) работ для решения следующих задач:

— уточнения имеющейся и получения дополнительной информации для подсчета запасов углеводородов;

— обоснования режима работы залежей;

— выделения эксплуатационных объектов;

— проектирования дальнейшей разработки месторождения.

Срок пробной эксплуатации — не более 5 лет.

Пробную эксплуатацию залежей осуществляют в соответствии с проектом пробной эксплуатации. Исходной информацией для составления проекта пробной эксплуатации служат данные разведочных работ, полученные в результате бурения, опробования, испытаний и пробной эксплуатации отдельных разведочных скважин.

5.6 Подсчет запасов можно проводить на любом этапе разработки месторождений в следующих целях:

— оперативного подсчета запасов на основании фактических материалов бурения и испытания поисковых и разведочных скважин;

— подсчета запасов поданным разведочного бурения и испытания скважин или разведочного бурения и пробной эксплуатации [опытно-промышленной разработки залежей (их участков)];

— уточнения запасов в процессе разработки месторождения с учетом данных, полученных при бурении эксплуатационных и дополнительных разведочных скважин.

Примечание — Если в результате уточнения величина балансовых и извлекаемых запасов (категорий А+В+C ) изменяется более чем на 20%, то запасы переводятся в другие категории с утверждением в установленном порядке.

5.7 Порядок подсчета, проведения государственной экспертизы запасов и их постановки на государственный баланс определяет федеральный орган управления государственным фондом недр.

6 Правила строительства и эксплуатации скважин при разработке месторождений

6.1 Общие положения

6.1.1 Строительство скважин может выполняться на всех этапах разработки месторождения и представляет собой совокупность технологических процессов и операций для бурения ствола скважин до проектной глубины, а также оборудование скважины для сохранения ее функциональности в течение всего срока работы.

Количество скважин, подлежащих бурению, их местоположение, назначение, конструкция, порядок ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации определяются проектным документом на разработку месторождения.

6.1.2 По проектному назначению скважины подразделяют на добывающие, нагнетательные, наблюдательные, специальные.

В процессе разработки месторождения назначение скважин может изменяться в соответствии с утвержденным проектным документом.

6.1.3 Добывающие скважины предназначены для извлечения из залежей нефти, газа, конденсата и сопутствующих компонентов.

6.1.4 Нагнетательные скважины предназначены для воздействия на продуктивные пласты путем нагнетания (закачки) в них воды, газа, пара и других рабочих агентов. В процессе разработки в число нагнетательных скважин в целях развития системы воздействия могут переводиться скважины других видов.

Нагнетательные скважины, расположенные внутри контура нефтеносности, могут быть введены в действие как добывающие и только потом (по достижении критической обводненности продукции) использоваться по проектному назначению.

6.1.5 Наблюдательные скважины подразделяют на контрольные и пьезометрические.

Контрольные скважины предназначены для контроля в процессе разработки в различных участках залежей:

— положения водонефтяного, газонефтяного, газоводяного контактов;

Пьезометрические скважины предназначены для систематического наблюдения за изменением пластового давления в залежах и законтурной области.

6.1.6 Специальные скважины предназначены для добычи технической воды (водозаборные скважины), для сброса промысловых вод (поглощающие скважины), закладки выбуренной породы, других специальных целей (создание и эксплуатация подземных хранилищ газа, ликвидация открытых фонтанов).

6.1.7 На разрабатываемых месторождениях в зонах категории запасов С и за пределами контура нефтегазоносности можно бурить разведочные скважины для уточнения запасов и получения дополнительной информации для составления следующего проектного документа на разработку. Количество и местоположение разведочных скважин, объем проводимых скважинных исследований определяются в проектах разведки (доразведки).

Разведочные скважины после выполнения комплекса запланированных работ и исследований, можно использовать по любому назначению на основании проектного документа на разработку месторождения.

6.1.8 В процессе разработки месторождения организация, владеющая лицензией на пользование недрами, ведет ежемесячный учет фонда скважин, на основе которого подготавливается годовая отчетность по эксплуатации скважин в соответствии с инструкциями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации.

6.1.9 К эксплуатационному фонду относятся добывающие и нагнетательные скважины, действующие, бездействующие и находящиеся в освоении.

6.1.10 Действующими считают скважины, которые находятся в эксплуатации (т.е. используемые для добычи или закачки) в последний день отчетного месяца, независимо от числа дней их работы в этом месяце.

Действующие скважины подразделяют на дающие продукцию (или используемые для закачки) и простаивающие. К простаивающим относят скважины, которые эксплуатировались в последний месяц отчетного периода (хотя бы в течение нескольких часов), но по состоянию на завершающий день месяца их эксплуатация была остановлена для проведения экспериментальных исследований, плановых ремонтных работ, ликвидации аварий или по любой другой причине.

6.1.11 Бездействующими считают скважины, не дававшие продукцию (не использовавшиеся для закачки) в течение всего последнего месяца отчетного периода, но работавшие ранее. В бездействующем фонде отдельно учитывают скважины, остановленные в отчетном году и до начала года.

6.1.12 К скважинам, находящимся в освоении и ожидании освоения после бурения, относятся скважины, законченные строительством, принятые на баланс пользователя недр и зачисленные в эксплуатационный фонд, но не введенные в эксплуатацию (для добычи или закачки) до завершения отчетного периода.

6.1.13 Добывающие и нагнетательные скважины, выбывшие из эксплуатационного фонда, можно на основании проектного документа переводить в контрольный фонд для проведения исследовательских работ или выводить в консервацию.

6.1.14 К находящимся в консервации относятся скважины любого назначения, не функционирующие в связи с нецелесообразностью или невозможностью их эксплуатации.

Если после окончания срока консервации скважина не подлежит ликвидации, то она должна быть переведена в действующий фонд по ее проектному назначению.

6.1.15 Скважины, выполнившие свое назначение, дальнейшее использование которых нецелесообразно или невозможно, подлежат ликвидации в установленном порядке.

6.1.16 Ликвидацию и консервацию скважин проводят и оформляют в соответствии с действующими положениями и инструкциями органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор при пользовании недрами.

6.1.17 При разработке месторождения допустимое количество неработающих скважин может составлять не более 10% эксплуатационного фонда, а при количестве скважин менее десяти — не более 30%.

6.2 Основные требования к строительству скважин

6.2.1 Строительство скважин и проведение ГИРС и ГТИ в процессе строительства осуществляют в соответствии с проектом на строительство скважин, который составляют на основе геолого-геофизических данных и действующего проектного документа на разработку месторождения.

Проект может быть составлен как для строительства отдельной скважины (индивидуальный), так и для группы скважин, бурящихся в одинаковых горно-геологических условиях и одинаковой конструкции (групповой проект на строительство скважин).

Проекты скважин проходят обязательную экспертизу согласно действующим нормативным правовым актам и подлежат регистрации в уполномоченных органах исполнительной власти.

6.2.2 При строительстве добывающих и нагнетательных скважин их конструкции должны обеспечивать:

— возможность реализации проектных способов и режимов эксплуатации скважин, создание прогнозируемых для всех стадий разработки максимальных перепадов давления в скважине и пласте (далее — депрессия и репрессия на пласт);

— возможность осуществления одновременно-раздельной добычи нефти из нескольких эксплуатационных объектов в одной скважине (если это предусмотрено проектными документами);

— возможность перевода скважины на разработку других эксплуатационных объектов и пластов;

— сохранение целостности и герметичность обсадной колонны;

— надежную работу скважины в течение проектного периода их службы;

— необходимые условия для производства ремонтных работ (в том числе возможность бурения дополнительных стволов скважин при капитальном ремонте) и скважинных исследований;

— соблюдение требований охраны недр и окружающей среды.

6.2.3 При проектировании конструкции нагнетательной скважины также должны быть предусмотрены защита эксплуатационной колонны и скважинного оборудования при закачке сточных вод или других коррозионно-агрессивных агентов и возможность установки оборудования для раздельной закачки (если это предусмотрено проектом).

6.2.4 Для закачки газа (например, при газовом и водогазовом воздействии) конструкции скважин должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к конструкциям газовых скважин.

6.2.5 Параметры промывочной жидкости по интервалам глубин необходимо выбирать в соответствии с требованиями правил по безопасному ведению работ в нефтяной и газовой промышленности [1] и с учетом конкретных геолого-технических условий.

Используемые промывочные жидкости должны обеспечивать:

— безаварийное бурение скважины;

— надлежащее качество вскрытия продуктивного пласта (сохранение его естественных свойств);

— минимальное загрязняющее воздействие;

— возможность выполнения проектного комплекса ГИРС.

6.2.6 Проект на строительство скважин содержит раздел по завершению строительства, устанавливающий:

— технологические параметры и режим бурения в интервале продуктивного пласта;

— скорость спускоподъемных операций при вскрытых продуктивных пластах;

— основные требования к качественному вскрытию продуктивного объекта, надежному креплению скважины и затрубной изоляции пластов на этапе завершения строительства скважин.

6.2.7 Технология первичного вскрытия продуктивного пласта должна обеспечивать сохранение его естественной проницаемости и насыщенности. Рекомендуется применять технологию вскрытия пластов на депрессии, т.е. с превышением давления промывочной жидкости в скважине над пластовым давлением.

6.2.8 Технология вторичного вскрытия продуктивного пласта должна обеспечивать защиту от загрязнения призабойной зоны, максимальную гидродинамическую связь ствола скважины с продуктивной частью пласта, а также возможность выполнения обработки призабойной зоны и применения различных методов интенсификации добычи нефти.

6.2.9 Спускоподъемные операции следует выполнять со скоростью, не создающей в пласте значительных изменений давления (депрессий и репрессий).

6.2.10 Работы по цементированию обсадных колонн должны обеспечивать:

— надежное разобщение нефтяных, газовых и водоносных пластов в заколонном пространстве;

— высокую степень надежности цементного камня за обсадными трубами, его устойчивость к разрушающему воздействию пластовых жидкостей, механических и температурных нагрузок;

— возможность создания проектной депрессии и репрессии на пласт без нарушения целостности цементного камня;

— соблюдение требований охраны недр и окружающей среды, предотвращение проникновения твердой и жидкой фаз цементного раствора в продуктивный пласт.

Работы по цементированию следует завершать испытанием эксплуатационных колонн на герметичность. Применяемые методы испытания, допустимые и рекомендуемые при проведении этих работ допуски и пределы, определяются проектом скважин.

6.2.11 При завершении строительства скважин пласты, включенные в единый эксплуатационный объект, перфорируют одновременно.

6.2.12 Работы по бурению и завершению строительства скважин (например, спускоподъемные операции при бурении, интервалы и качество цементирования и перфорации) контролируют методами ГИРС и ГТИ по ГОСТ Р 53709 и ГОСТ Р 53375. Результаты исследований должны быть представлены в документации по скважине.

6.2.13 Строительство скважин считают законченным после выполнения всех работ, предусмотренных проектом на строительство и планом освоения скважины.

6.3 Испытания и освоение скважин

6.3.1 Испытания и освоение скважин осуществляют по ГОСТ Р 53240.

6.3.2 Технология освоения и испытаний должна обеспечивать сохранение свойств пласта в призабойной зоне и цементного камня за колонной обсадных труб. Должны быть предусмотрены меры по предотвращению аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды.

6.3.3 Технология освоения нагнетательной скважины должна включать ее отработку в режиме добывающей скважины. Для скважин, расположенных за пределами месторождения (залежи), рекомендуется создавать режим отбора воды, аналогичный режиму добычи.

6.3.5 После завершения освоения скважины выполняют базовые промыслово-геофизические исследования, результаты которых включают в дело скважины.

6.3.6 Испытания считают завершенными, а скважина — освоенной после получения продукции постоянного состава (для воды — постоянной минерализации).

6.4 Эксплуатация добывающих и нагнетательных скважин при разработке месторождения

6.4.1 Эксплуатацию скважин проводят в соответствии с проектным документом на разработку месторождения, в котором обоснованы способы и режим эксплуатации, выделение эксплуатационных объектов.

6.4.2 Ввод скважины в эксплуатацию допускается при наличии положительного заключения территориальных органов государственного геологического контроля и государственного горного надзора о соответствии скважины проекту ее строительства.

6.4.3 Перевод скважин с одного эксплуатационного объекта на другой, приобщение дополнительного объекта, перевод скважин в наблюдательный фонд допускается только на основании утвержденного проектного документа на разработку месторождения и в соответствии с требованиями уполномоченных государственных органов, осуществляющих надзор и контроль использования фонда недр.

Допускаются оперативные решения пользователя недр по изменению назначения скважин при согласовании с проектной организацией, подлежащие учету в проектном документе.

6.4.4 Технологические режимы работы скважин определяет пользователь недр, исходя из проектного уровня добычи углеводородов на месторождении. Технологические режимы работ скважин составляет один раз в месяц или в квартал, в зависимости от стадии разработки объекта, и утверждает организация — пользователь недр. Одновременно составляют и утверждают план геолого-технических мероприятий, позволяющих обеспечивать выполнение технологических режимов.

6.4.5 Для наблюдения за режимом работы скважин устанавливают контрольно-измерительную аппаратуру и устройства отбора проб добываемой продукции.

6.4.6 Соблюдение установленных технологических режимов работы скважин обеспечивает пользователь недр и контролируют уполномоченные контрольными и надзорными органами.

6.4.7 В процессе эксплуатации скважин проводят ремонт скважин, который подразделяется на капитальный и текущий.

К капитальному ремонту относятся работы по повышению нефтеотдачи пластов, изменению объекта эксплуатации скважин, креплению рыхлых коллекторов, восстановлению герметичности обсадной колонны и устранению ее деформаций, бурению боковых стволов, ограничению притоков пластовых и закачиваемых вод, а также аварийные и другие сложные работы в стволе скважины.

К текущему ремонту относятся работы, связанные с оснащением скважин оборудованием при вводе в эксплуатацию, переводом скважин с одного способа эксплуатации на другой, обеспечением заданного технологического режима работы внутрискважинного эксплуатационного оборудования, изменением режимов работы и сменой этого оборудования, очисткой ствола скважины и подъемных труб от песка, парафина, солей и других отложений, а также опытные работы по испытанию новых видов скважинного оборудования.

Ремонт скважины следует проводить в строгом соответствии с требованиями по безопасности ведения работ, охраны недр и окружающей среды, а также стандартами и инструкциями по выполнению технологических процессов и эксплуатации применяемого оборудования.

7 Правила промышленной разработки месторождения

7.1 Ввод месторождения в разработку

7.1.1 Сроки ввода месторождений (залежей) в промышленную разработку устанавливают в лицензиях на пользование недрами.

Сроки ввода в разработку стратегических месторождений, отнесенных к объектам федерального значения, устанавливаются федеральными законами.

7.1.2 Разработку месторождения проводят в соответствии с утвержденными проектными документами.

Проектирование разработки нефтяных и газонефтяных месторождений проводят по ГОСТ Р 53710.

7.1.3 Пользователь недр на основании утвержденного проектного документа на разработку:

— выполняет работы по проектированию и строительству систем промыслового обустройства, внешнего транспортирования нефти, газа, конденсата и воды, индивидуальных и кустовых оснований, скважин всех категорий;

— обеспечивает оценку воздействия на окружающую среду, разработку природоохранных мероприятий и прохождение государственной экологической экспертизы (в случае, если проведение государственной экологической экспертизы предусмотрено федеральными законами) проекта обустройства месторождения и проектов строительства скважин в пределах лицензионного участка;

— издает приказ на ввод месторождения в промышленную разработку.

7.1.4 Временем ввода месторождения в промышленную разработку является получение нефти из первой скважины эксплуатационной сетки, пробуренной по утвержденному первому проектному документу, при условии реализации проектных решений по созданию необходимой инфраструктуры для добычи и транспортирования нефти и газа.

7.1.5 После ввода месторождения в разработку пользователь недр или организация-оператор проводит, в соответствии с проектными документами, мониторинг разработки месторождения.

7.2 Система промыслового обустройства месторождения

7.2.1 Комплекс промысловых объектов обустройства месторождения является составной частью системы разработки. По мере развития системы разработки система обустройства должна обеспечивать преемственность отдельных этапов развития за счет рационального размещения объектов сбора, частичной и полной подготовки продукции, использования попутного газа, проработки устойчивости развития при изменении внешних параметров.

7.2.2 При выборе системы обустройства месторождения учитывают:

— ретроспективу схемных и проектных решений по разработке и обустройству;

— существующее состояние объектов обустройства месторождения и прилегающих районов;

— требования лицензионного соглашения по недропользованию в части промыслового обустройства;

— обоснование выбора основных схемных решений;

— обоснование выбора технических решений по объектам обустройства;

— предложения по этапам и очередности строительства объектов и условия изменения очередности;

— срок действия проекта и условия его прекращения.

7.2.3 Выбор вариантов создания объектов обустройства проводят по следующим критериям:

— минимизация капитальных затрат и воздействия на окружающую среду;

— повышение надежности эксплуатации;

— учет транспортных схем доставки грузов и схемы энергообеспечения в процессе обустройства и всех стадий разработки месторождения.

7.2.4 При строительстве и эксплуатации объектов обустройства следует проводить регулярный сбор информации о состоянии обустройства лицензионного участка и влиянии этого процесса на природную среду по космо- и аэрофотоснимкам, материалам маркшейдерских работ и исполнительных геодезических съемок местности, данным о паспортизации и регистрации объектов обустройства (земельных участков).

7.3 Схема разбуривания месторождения

7.3.1 Последовательность и порядок разбуривания скважин определяются проектным документом.

Для исключения выборочной отработки залежей разбуривание месторождения рекомендуется вести с проектной плотностью сетки скважин.

7.3.2 Схема разбуривания месторождения (размещение площадок бурения, кустов скважин, распределение скважин по площадкам) должна учитывать различные инженерно-геологические условия строительства объектов, существующие сооружения и коммуникации, наличие участков, где строительство площадных сооружений не допускается (водоохранные и природоохранные зоны), а также размещение ранее пробуренного фонда скважин.

Выбор системы разбуривания (индивидуальное основание или кустовое бурение) проводят на основании принятого проектного варианта размещения забоев скважин.

7.3.3 Схему разбуривания месторождения следует составлять единой для всех объектов, с учетом глубины их залегания, способов эксплуатации и очередности ввода скважин.

При эксплуатационном разбуривании месторождения обеспечивается своевременный перевод запасов из категории С в категорию А+В и отражение этих изменений в балансе запасов.

7.4 Система сбора, подготовки и внешнего транспортирования нефти

7.4.1 Система объектов сбора продукции добывающих скважин, промысловой подготовки и транспортирования сырой нефти, товарной подготовки и внешнего транспортирования строится на основе расчетов нескольких вариантов технологии производственного процесса по показателям добычи на весь планируемый период.

7.4.2 Система сбора и транспортирования нефти должна обеспечивать герметизированный сбор и транспортирование продукции скважин в необходимом по проекту объеме при следующих условиях:

— исключении сверхнормативных потерь нефти;

— возможности проведения измерений и учета добычи нефти, нефтяного газа по скважинам, группам скважин, месторождениям и лицензионному участку недр.

7.4.3 Для водоснабжения системы ППД технология сбора и транспортирования нефти должна предусматривать возможность полного или частичного отделения и очистки подтоварной воды непосредственно на промысле.

7.5 Система использования попутного газа

7.5.1 Система использования газа, включающая пункты сепарации газа, газопроводы, компрессорные станции, объекты утилизации и вспомогательные объекты, должна обеспечивать уровень его использования не менее 95%.

7.5.2 Система должна обеспечивать измерение и учет количества газа, получаемого из недр, поставляемого другим предприятиям, используемого на собственные нужды и для закачки в пласт, а также объема потерь газа.

Объем технологических потерь газа рассчитывается предприятием и согласовывается с уполномоченными органами исполнительной власти в установленном порядке.

7.6 Система поддержания пластового давления

7.6.1 Схема объектов системы ППД должна быть совмещена с технологически связанными объектами других систем обустройства. Предусматривается использование единых площадок и коридоров коммуникаций, применение замкнутого цикла заводнения с использованием сточной воды.

7.6.2 Система ППД должна обеспечивать:

— проектный объем закачки рабочего агента в пласты под необходимым давлением по отдельным нагнетательным скважинам, эксплуатационным объектам, по месторождению в целом;

— подготовку закачиваемого в пласты рабочего агента по составу, физико-химическим свойствам, содержанию механических примесей, нефти, микроорганизмов и кислорода до кондиций, предусмотренных проектом разработки;

— достоверный учет закачки рабочего агента по отдельным скважинам, группам скважин, эксплуатационным объектам и месторождению в целом;

— возможность систематического измерения рабочего давления и приемистости каждой скважины, а также качества рабочего агента с периодичностью, предусмотренной проектным документом на разработку;

— создание резерва поглощающих скважин в случае избытка на месторождении попутной воды, не используемой для ППД;

— безопасное осуществление технологических операций без загрязнения недр и окружающей среды.

7.6.3 Физико-химические свойства рабочего агента, закачиваемого в пласт, должны обеспечивать продолжительную устойчивую приемистость пласта и высокую отмывающую способность.

7.6.4 Используемая для заводнения вода по своим свойствам должна быть совместима с пластовой водой, породой коллектора и вытесняемой нефтью.

7.6.5 При закачке в пласты растворов химических реагентов не допускается образование в межскважинном пространстве участков твердых осадков и других непроницаемых экранов, если это не было предусмотрено проектным документом.

7.7 Регулирование и контроль процесса разработки

7.7.1 Регулирование процесса разработки — это целенаправленное создание, поддержание и изменение условий, обеспечивающих разработку продуктивных пластов в соответствии с принятыми технологическими решениями.

7.7.2 К основным методам и мероприятиям по регулированию разработки относятся:

— изменение режимов работы добывающих скважин (увеличение или ограничение отборов жидкости, отключение высокообводненных участков залежей, а также скважин с аварийными прорывами свободного газа, форсированный отбор жидкости, периодическое изменение отборов);

— изменение режимов работы нагнетательных скважин (увеличение или ограничение закачки рабочего агента, перераспределение закачки по скважинам, циклическая закачка, применение повышенного давления нагнетания);