Пару дней назад я уже выкладывал репортаж о Рогожском посёлке — общероссийском центре старообрядчества-поповства. Сегодня я продолжу староверческую тему Москвы, и расскажу о Преображенской общине — одном из важнейших в России центров старообрядчества-беспоповства, возникшем в конце 18 века почти одновременно с Рогожским.

По сравнению с Рогожским посёлком, Преображенская община несколько беднее в архитектурном плане — но это окупается её нетривиальностью и атмосферой.

Помимо всего прочего здесь представлены фотографии с территории Федосеевской общины, вход на территорию которой для посторонних закрыт.

Преображенская община располагается на улице Преображенсий Вал, которая, переходя в улицу Измайловский Вал, соединяет станции метро «Преображенская площадь» и «Семёновская». Путь от станции до станции — около 1,5 километров, монастырь расположен примерно посредине — южная оконечность ближе к «Семёновской», северная к «Преображенской».

д/ф»Старообрядческая Церковь России» (2005г.)

Я пошел туда от «Семёновской» — вид улицы Измайловский Вал, небоскрёб ДЦ «Соколиная Гора» над станцией метро.

Главки принадлежат церкви Всех Святых на бывшем Семёновском кладбище (1855) — но пусть они не ввоят в заблуждение: Преображенская община от «Семёновской»» не видна, а идти к ней надо в противоположную сторону.

Как и Рогожская община, Преображенская община возникла в 1771 году в связи с эпидемией чумы. Так же: братская могила для умерших староверов за Каммер-Коллежским валом, деятельность крупных старообрядческих купцов, разрешение Екатерины Второй на строительство храмов. Здесь особую роль сыграл купец Илья Ковылин, организовавший богадельню и спонсировавший масштабное строительство. А так как Ковылин был федосеевцем (одна из крупнейших конфессий беспоповства), Преображенская община стала центром этой конфессии, да и вообще беспоповства в России.

В 1854 году община была закрыта и передана единоверцам (то есть старообрядцам, признающим власть Московского патриархата), позднее сюда вернулись беспоповцы, а к концу ХХ века, в перепитиях советской эпохи Преображенская община стала центром сразу трёх главных беспоповских конфессий: поморской, федосеевской и филипповской.

Монастырь, построенный в конце 18 — начале 19 века, отличается очень сложным и необычным устройством. Считается, что прототипом его была Выгорецкая пустынь в Карелии — центр Поморского согласия, уничтоженная в середины 18 века. Преображенский монастырь повторял ее планировку, и состоял из двух частей, вплотную примыкавших друг к другу: мужской и женской.

Южная часть — мужская, более старая, менее крупная и сильно видоизмененная. В 1851 году она была переделана в Никольский единоверческий монастырь.

Вхход в монастырь — через Крестовоздвиженскую надвратную церковь, перестроенную в 1854 году (наадстроены главки) из староверческой моленной (т.е. молитвенного дома) 1801 года постройки.

Преображенская община отличается удивительным стилевым единством — это «ложная готика». Авторство построек долго приписывалось Баженову, ныне более достоверным кажется авторство архитектора Фёдора Соколова. «Ложная готика» — один из самых оригинальных стилей конца 18 века, у староверов вообще прижилась, видимо, по контрасту с «эллинским» классицизмом.

Старообрядцы Балтии. Крестный ход

Вход на территорию Никольского монастыря свободный, к фотографам отношение адекватное. Основная часть прихожан — старушки, но попадаются и колоритные личности: так, при мне в монастырь зашли двое казаков в обмундировании Донского Войска.

Напротив Крестовоздвиженских ворот — старейший храм Преображенской общины: Никольско-Успенская церковь.

Храм был построен в 1784 году, и первоначально носил посвященние Успенский. В Никольский храм был переосвящен в 1854 году, тогда же был перестроен, в том числе получил ненужную беспоповцам апсиду. Ныне в здании церкви находятся два храма разных конфессий, разделённые глухой стеной: Никольская церковь новообрядцев «спереди» и Успенская поморская «сзади» — беспрецедентный случай!

Внутри — вполне обычный православный храм.

Успенская церковь — главный храм Поморского согласия, старейшего из беспоповских согласий.

И удивительный ложноготический декор на его стенах — явно какие-то масонские знаки, которые могли быть воплощены только на староверческой церкви.

Кстати, изначально ни один храм Преображенской общины не назывался «церковью» — были или моленные, или часовни. Успенская часовня стала церковью, видимо, только при единоверцах, получив апсиду, а потом это название распространилось по всей общине.

Вокруг Никольско-Успенской церкви, разные виды:

Боковые корпуса отделены от церкви забором (хотя всё это территория монастыря, впрочем, монастырская ограда полуразрушена), в них находятся постройки Поморского согласия.

Колокольня, построенная уже при единоверцах, в 1870-е годы — хотя и выдержана в едином стиле с изначальными постройками, немного от них отличается:

Вот такое вот странное место, где переплелись пути разных культур, а парадоксы соседствует с другими парадоксами.

В полусотне метров севернее Никольского монастыря, между автостоянкой и кирпичным зданием туберкулезного диспансера спряталась Федосеевская община в бывшей женской части Преображенской общины.

Корпуса и ограда. Архитектурный ансамбль этой части сохранился со времен постройки почти без изменений, а сама женская часть была более обширной и упорядоченной. Ныня вся она принадлежит федосеевцам — второму по времени возникновения (1706 год) и самому крупному течению беспоповства, отколовшемуся от поморцев из-за того, что те сотрудничали с «властью антихриста» — например, молились за царя. Федосеевцы (или старопоморцы) — более радикальное крыло, они сохранили только 2 православных обряда (Крещение и Покаяния), отвергали бракосочетание, и их принципиальная позиция — неприятие любой существующей власти. По ссылке — официальный сайт федосеевцев.

Официально вход для не-федосеевцев сюда закрыт. Честно говоря, мне было страшновато, так как знакомые студентки рассказывали много «страшилок» о фольклорных экспедициях в староверческие сёла — вплоть до того, что их могли ударить по голове поленом или окатить ледяной водой на входе в дом.

Но всё обошлось: у входа меня встретил мужик-строитель, с явным поморским акцентом спросил, чего я хочу, и хотя я честно сказал, что я новообрядец, пропустил меня внутрь, наказав только не молиться там.

У федосеевцем существовало такое понятие, как «мирщение» — осквернение через контакт с чужаками. Случайное мирщение снималось специальным обрядом, сознательное — 6-недельным постом. Отсюда сведения о «недружелюбности» староверов в деревнях — мирщение происходило через соприкосновение с чужаком, или через еду и питьё из общей посуды. Впрочем, нередки были и случаи, когда староверы угощали заезжего путника — но после им приходилось уничтожить осквернённую посуду.

В прошлом к замирщению приводило трехперстное крещение в присутствии старовера — именно с этим связан нынешний запрет молиться в общине для чужаков.

Внутри общины было просторно, тихо и пусто. Но это был настоящий монастырь, в исконном смысле слова.

Ведь монастырь — это ни что иное, как крепость. Твердыня Веры, где монахи держали оборону от бесов, и только чистота и набожность могли защитить монастырь от «взятия» Тьмой. Однако за последние века в новообрядческой церкви это понимание было утрачено.

Беспоповцы же жили в постоянной уверенности: кругом антихрист, то есть кругом враги. Отсюда недоверие к чужакам, отсюда и исконный дух в их монастыре. Очевидно, у федосеевцев глаз намётанный: ведь несмотря на запрет, меня спокойно пропустили вовнутрь — видимо, почувствовали, что я не враг.

Главный храм общины — Крестовоздвиженская церковь (1809-1811), сохранившаяся в первоначальном облике.

На входе — предупреждение: запрещено молиться в храме посторонним, а священникам иных конфессий входить сюда дозволено лишь в гражданской одежде. Я вошёл и постоял в притворе. Но попал словно в 17 век! Тёмный зал, голос старой монахини, читавшей молитву на чистейшем старославянском, суровые бородатые монахи, похожие на изваяния, десятки древних икон, и ощущение невероятной силы — словом, всё то, что представляешь себе, вспомнив Русь времён Ивана Грозного.

Вид сзади — Крестовоздвиженская церковь фактически является часовней, так она и называлась исторически:

Беспоповцы стали таковыми вынужденно: еще в 17 веке у староверов не осталось епископов, то есть некому было рукопологать священников. Менее радикальные течения староверов воспринимали никонианство как «инославие», то есть переход в староверие осуществлялся через миропомазание — и они могли принимать беглых священников из никониан — так образовалось поповство. Более радикальные течения приправнивали никониан к еретикам и иноверцам, переход в старообрядчество осуществлялся только через повторное Крещение, а о приёме в свои ряды никонианских попов не могло быть и речи.

Внутри церкви, как и в других старообрядческих храмах, очень много древних и уникальных икон. Ведь староверы веками хранили иконы, существовавшие еще до Раскола или написанные позже, но в характерной манере. Традиционно икон у них было больше, чем могли вместить немногочисленные храмы — поэтому каждый храм становился настоящей сокровищницей икон, и даже 500-600-летние иконы у староверов не такая уж редкость.

Федосеевская община сохранила первоначальную планировку — вокруг церкви расположены жилые корпуса (причем как мужские, так и женские на одной территории), только один из которых, восточный, отделён забором.

В каждом из корпусов устроена моленная, вынесенная в отдельную пристройку. В западном надвратном корпусе моленная расположена над входом, перпендикулярно зданию.

а в южном и северном корпусах — в конце здания:

Такая вот простая и совершенная структура. В сочетании с пустотой и висящим в воздухе напряжением, ощущением «они не войдут сюда» эта структура довершала ощущение того, что я в крепости.

Пытаться проникнуть сюда без разрешения очень не рекомендую. Ничего не утверждаю, просто осталось ощущение — не надо!

Между двумя монастырями — дорога к Преображенскому кладбищу, к которому почему-то примыкает небольшой рынок — много милиции, кавказцев и явно криминальных элементов. Само кладбище — огромного размера, и совсем непохоже на заповедное Рогожское кладбище. По правде говоря, мне там было довольно противно находиться даже 15 минут, а некоторые там уже по 100-200 лет покоятся.

На кладбище меня интересовала Никольская часовня «О девяти крестах», расположенная в сотне метров от входа:

Часовня «О девяти крестах» была построена тем же Соколовым в 1804 году, и по-моему это настоящий шедевр. Хотя это и всего лишь небольшая кладбищенская часовня, оформление ее просто потрясающее:

К ней вплотную примыкает надмогильная часовня Креста Господня 1879 года постройки — черная, будто чугунная:

И старые могилы:

На кладбище я в очередной раз столкнулся с антифотографами.

Первый разговор был с охранниками у входа:

-Эй! Не щёлкай тут, нельзя!

-Ну хоть часовню-то можно?

-Часовню можно, подойди и щёлкай вблизи. Только чтоб имена на памятниках не попадали в кадр!

Второй разговор — с дворником около еще одной, не сфотографированной часовни (того же типа, что и часовня Креста):

(мерзким козлиным голосом) -Тут снимать запрещено. Вот охрана увидит — так тебе наваляет!

-Мне охрана разрешила часовню заснять.

-Мне плевать, что тебе охрана разрешила. Кладбище — собственность ГУП «Ритуал». Получи там разрешение и снимай, а сейчас пошёл отсюда, и чтоб я тебя не видел!

Честно, я был в шоке. Кладбище — СОБСТВЕННОСТЬ?! Интересно, и что «Ритуал» может делать с этой собственностью? Имеет ли юридическое право, например, организовать party для гламурной элиты с братской могилой ветеранов ВОВ вместо танцплощадки? Или всё же такая формулировка — плод больного воображения дворника?

Последнее — весьма вероятно, так как психологию кладбищенского дворника я представить вполне могу. На такие работы идут явно не от хорошей жизни, причём «не хорошей» не в плане денег.

От общины я пошёл в сторону метро «Преображенская площадь», мимо конструктивистского квартала:

И далее, в районы многоэтажек, вдоль вереницы трамваев — линия встаёт, когда встаёт хотя бы один трамвай.

Кстати, ведь это район Семёновской и Преображенской слобод, где находились «потешные полки» Петра Великого, и у входа в метро стоит памятник Сергею Бухвостову — первому солдату петровской армии. Но это уже совсем другая история.

Источник: varandej.livejournal.com

«Сто новых храмов в один год»: старообрядческий прообраз «Программы – 200»

В Москве активно рекламируется т.н.«Программа – 200» — совместные планы Московской Патриархии и Правительства Москвы воздвигнуть в столице в спальных районах 200 новых храмов.

Одобренная на самом верху и планомерно проводимая в жизнь, программа вызвала оживленное обсуждение в СМИ. В социальных сетях даже возникли ожесточенные споры противников и сторонников этой инициативы.

В основном спор идет по поводу функциональных вопросов: сторонникам строительства важны вместимость и транспортная доступность храмов, противников волнует возможный ущерб зеленым насаждениям, беспокойство от колокольного звона и расстройство от похоронных процессий.

Само по себе строительство храмов, над которыми будут выситься кресты, это хорошо. Тем, кому соседство с храмом кажется невыносимым, можно пересмотреть фильм «Ирония судьбы». Этот фильм ведь только притворяется простенькой новогодней комедией. Там показан храм, чудом сохранившийся среди унылой типовой застройки.

И это не просто часть пейзажа, он показан с удивительным благоговением. Это знак надежды и утешения, свидетельство существования горнего мира.

И слова «я за тебя молиться стану» не случайно звучат, когда герой бредет вдоль церковной ограды. Как не случайны и слова «во мне уже осатаненность», звучащие в начале фильма, когда камера скользит, не находя просвета, по безжизненным стенам жилмассива.

Принцип немолчной проповеди о Боге в православном храмоздательстве сохраняется с глубокой древности. Храм это не только место для собрания христиан, это еще и обращение к нехристианам. И по мне, пусть лучше будут храмы РПЦ, чем шедевры Церетели. Но вот как осуществляется это строительство, нам, сторонним наблюдателям довольно интересно.

Тем более, если есть с чем сравнивать. «Современное русское церковное искусство сильно развивается в своем объеме, количество строящихся по Руси храмов растет с каждым годом с поражающей прогрессией, это явление объясняется, прежде всего, тем обстоятельством, что строить стало легче, проще получить на то право. Еще несколько лет тому назад от лиц, желающих строить храм, требовались чуть ли не залоги в обеспечение материальных сумм на покрытие сметы, теперь же действует иная тенденция: не препятствовать построению православных храмов, даже в случае недостаточных наличных средств. Строили и строят храмы при самых различных степенях на то потребности, но прежде всего в громадном большинстве случаев при крайне незначительных средствах, лишь бы поскорее и подешевле.

О результатах подобного строительства распространяться нечего – они и без слов понятны. Роль архитектора в таких случаях ничтожна, от него требуют по закону утвержденных чертежей и заботы о том, чтобы церковь не упала, и только. С грехом пополам окончена постройка вчерне, и роль зодчего окончена. Внутренность церкви устраивается таким образом: уговариваются в цене с иконостасчиком, с которого клятву берут, чтобы он золотом не обжулил, к готовому иконостасу приглашают живописца, с которым уговариваются, чтобы он написал иконы «красиво», «в византийском стиле», затем едут в магазин и покупают церковную утварь в требуемых размерах и по сходственной цене, благодаря таковым действиям церковь становится к освящению готовой.

Такими судьбами построенный современный храм не только не является произведением искусства, а есть с точки зрения того же искусства дикое совместительство бездарности, безвкусия и рынка, совместительство глубоко оскорбительное для идеи храма, религии и Бога. Такого поразительного безвкусия не было ни в одну из эпох, даже в тоновском периоде можно найти нечто солидное, что ли, что дает хоть какую-то приятность, а в наше время воцарившаяся дешевка убила все инстинкты творчества и всякую возможность его существования 1 ».

Это не реплика из современных сетевых дебатов, а цитата из доклада архитектора Андрея Аплаксина на IV Съезде русских зодчих в январе 1911 года. Аплаксин не был заинтересованным профессиональным критиком РПЦ, он занимал должность епархиального архитектора Санкт-Петербурга, ему принадлежит около полусотни проектов церковных зданий. И он позволил себе эту отчаянную констатацию о храмоздательстве начала XX века. Удивительно, что по прошествии ста лет эта реплика также актуальна.

Учитывается ли этот опыт при воплощении «Программы-200»? «Над проектами работают три организации: «Моспроект-2», «Моспроект-3», а также Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии и экспериментального проектирования. Они создали порядка тридцати проектов, в основе которых лежат лучшие традиции церковного зодчества, и у каждого из них есть еще несколько вариантов. Все они обсуждаются: мы с архитекторами находимся в постоянном контакте.

Здания будут строить и из бетона, и из кирпича, по-разному, но все по высшему классу капитальности, на века», — сообщает председатель финансово-хозяйственного управления Московского патриархата епископ Подольский Тихон, курирующий «Программу-200» со стороны Церкви 2 . К сожалению, ни одной фамилии продолжателей лучших традиций церковного зодчества в этом обстоятельном интервью не названо. Чьи имена будут вспоминать через века благодарные россияне, унаследовавшие бетонные и кирпичные строения высшего класса капитальности?

Со стороны светских властей «Программу-200» курирует депутат Госдумы, советник мэра Москвы и советник Патриарха Владимир Ресин. В интервью газете «Московский комсомолец» 31 мая 2012 г, отвечая на вопрос «А кто занимается проектированием культовых сооружений?» он перечисляет те же три учреждения — «Моспроект-2», «Моспроект-3», МНИИТЭП, добавив к списку «частные проектные организации» 3 . И на этот раз творцы «культовых сооружений» остались безымянными, как средневековые мастера.

Сомнительность художественных достоинств будущих храмов как бы оправдывается грандиозностью Программы. «Такой масштабный проект строительства храмов осуществляется в Москве впервые и не имеет аналогов в российской истории», — охарактеризовал «Программу-200» Владимир Ресин 4 . Так ли это на самом деле? Если изучить российскую историю внимательнее, то аналог масштабного проекта строительства храмов все-таки обнаружится.

Многое из того, что сейчас преподносится как уникальное и не имевшее до сих пор аналогов, намного раньше было уже апробировано старообрядцами. И грандиозная программа по строительству большого числа старообрядческих храмов в короткий временной период уже была в истории России. Но только сто лет назад.

«В один только год старообрядцы воздвигли сто новых храмов», — писал старообрядческий журнал «Церковь» в четвертом номере за 1911 год 5 . «Мы не преувеличиваем, беря эту круглую цифру, вернее – уменьшаем ею действительное число новых старообрядческих храмов, построенных за один год… Постройка старообрядцами ста храмов, если не более, в один год свидетельствует о кипучей религиозной деятельности старообрядческих общин.

В создании в такой незначительный срок столь огромного количества храмов, во многих местах очень дорогих и величественных по своим размерам и архитектурной отделке, нужно было вложить не только крупные материальные средства, но и душевный порыв, внутреннюю душевную силу, усердие, знание, вкус и т.п. Подсчитайте, сколько около постройки этих храмов было собраний, совещаний, обсуждений. Сколько молитв, горячих слез, благодарностей. Сколько совершено радостных, торжественных богослужений».

За исторически краткий промежуток времени между указом о веротерпимости 1905 г. и большевистским переворотом Москва и вся Россия украсилась множеством старообрядческих православных церквей. К 1911 году их насчитывалось уже около пятисот, перед большевистским переворотом число храмов достигло тысячи.

В Москве в течение «золотого десятилетия» 1907–1917 гг. было выстроено пятнадцать новых больших старообрядческих храмов, не считая моленных. В сопоставимом с «Программой -200» по масштабам строительстве храмов столетие назад участвовали лучшие архитекторы своего времени, знаменитости всероссийского и европейского уровня. Достаточно назвать Ф. О. Шехтеля, И.Е. Бондаренко, А.Н. Покровского.

На рубеже 1900-1910-х гг. известный русский архитектор и искусствовед И. Е. Бондаренко спроектировал восемь старообрядческих храмов. Его даже называли «Архитектором Старообрядчества». Он построил в Москве первый старообрядческий храм после выхода Манифества 1905 года. Это древлеправославная поморская церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Токмаковом переулке.

«Рисовал я с увлечением, — писал в своих мемуарах Бондаренко, — и никаким другим делом не занялся, пока не установил в рисунках и чертежах все сооружение. Погруженный в мир национального старого народного творчества, выискивая из музейных коллекций и из своих впечатлений образы, я спешил с работой. Время ушло все, без остатка, на рисунки и заказы всех, даже мельчайших деталей наружной отделки фасада и всех деталей интерьера, розданы были все заказы столярам, резчикам, бронзовщикам, вышивальщицам».

Удивляют темпы строительства. Проект храма в Токмаковом переулке был одобрен советом Общины 15 февраля 1907 г. 20 мая состоялась торжественная закладка храма, посвященного Воскресению Христову и Покрову Богородицы. А уже к 1 ноября храм был закончен снаружи, оштукатурен внутри, были покрыты кровли и сделано калориферное отопление. Работы по отделке и обустройству храма внутри продолжались всю зиму и закончены были весной 1908 г.

Отсутствие к началу XX века каких-то определенных традиций старообрядческого храмоздательства было причиной смелых архитектурно-художественных экспериментов. Такая традиция стремительно формировалась в результате творчества нескольких архитекторов. И в первую очередь, И.Е. Бондаренко.

Его произведения сочетали элементы национальной архитектуры с новейшими материалами и инженерными решениями. Характерным примером была старообрядческая церковь в Москве в Малом Гавриковом переулке.

Храм был построен с применением железобетонных технологий. Фасады церкви были украшены изразцами и росписью, кровля покрыта оригинальной разноцветной черепицей, в отделке использовалось витражное остекление.

Кроме упомянутых в Москве были построены православная старообрядческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы Остоженской общины архитекторов В.Д. Адамович и В.М. Маят (1911 г.), старообрядческий Успенский Собор на Апухтинке архитектора Н.Д.Поликарпова, древлеправославная церковь в Москве по ул. Малой Андрониевской арх. И.Е.

Бондаренко, храм святителя Николы Чудотворца у Тверской заставы архитекторов И.Г. Кондратенко и А.М. Гуржиенко, храм Покрова Пресвятой Богородицы архитектора В.П. Десятова на Новокузнецкой улице, который сейчас занимает Русская Древлеправославная Церковь.

В Санкт-Петербурге была возведена древлеправославная поморская церковь на Тверской по проекту Д.А.Крыжановского, старообрядческая церковь на Громовском кладбище архитектора Н.Г. Мартьянова. И это далеко не все построенные в двух столицах за двенадцать лет старообрядческие храмы.

Не отставала от столиц и провинция. Известный русский архитектор Ф.О. Шехтель – академик архитектуры, председатель Московского архитектурного общества, член комитета по устройству международных конгрессов архитекторов, почётный член Общества британских архитекторов, архитектурных обществ Рима, Вены, Глазго, Мюнхена, Берлина, Парижа, автор знаменитых проектов особняка С.П. Рябушинского на Малой Никитской (ныне музей А.М. Горького), Ярославского вокзала в Москве, МХАТа, павильона России на Всемирной выставке в Англии, гостиницы «Боярский двор» на Старой площади (впоследствии там помещался ЦК КПСС, а ныне – Администрация Президента РФ) принимал непосредственное участие в строительстве старообрядческих храмов.

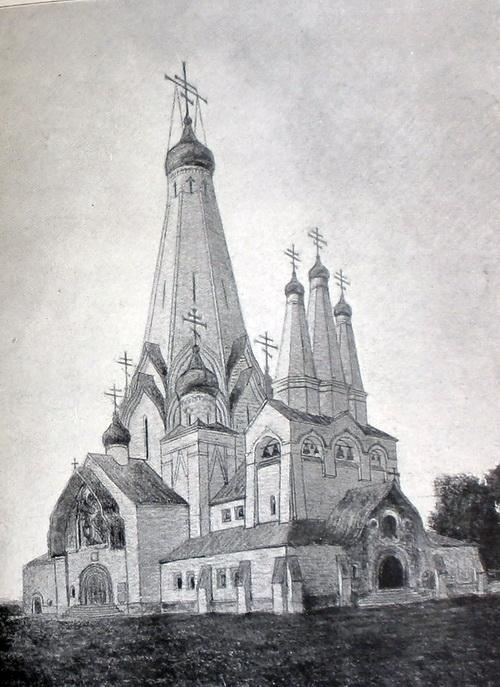

В 1909 году Ф.О. Шехтель побеждает в конкурсе на объявленный купцом Анисимом Мальцевым проект строительства старообрядческой православной церкви Св. Троицы в городе Балаково Самарской губернии. (История и результаты проведения этого архитектурного конкурса достойны отдельного повествования). Всего через два года на берегу реки вырос собор из бетона и камня, рассчитанный на 1200 молящихся. Храм имел восьмигранный шатер, колокольню, также перекрытую шатром и четырехгранную крестильню.

Его архитектура относится к неорусскому стилю национально-романтической ветви модерна. По внешнему и внутреннему убранству (паркетный дубовый пол, пятиярусный серебряный иконостас) мог соперничать с самыми знаменитыми соборами России. Искусствоведы относят Троицкую церковь в Балаково к европейским шедеврам стиля – таким как венские здания Сецессиона кирха «Ам Штайнхоф», «Свадебная башня» в Дармштадте.

Необычность архитектурного облика храма и оригинальность его конструкции широко отмечались в прессе того времени. «Старообрядцами, приемлющими священство Белокриницкой иерархии, после богослужения в существующем уже много лет деревянном храме совершена торжественная закладка нового каменного храма во имя Святой Троицы.

Храм сооружается в древнем новгородском стиле и будет построен весь, от основания до верха, не из кирпича, а из глыб белого жигулевского камня, причем так, чтобы, насколько возможно, и швов не было заметно. Стоимость постройки этого храма будет огромна, как передают, около 500 тысяч рублей. И это в селе, хотя и большом, бойком и торговом 6 ».

Отношение старообрядцев к сооружению храмов особенно характеризует и тот факт, что пока шло строительство, Анисим Мальцев за огромные деньги приобрел несколько сот драгоценных дониконовских икон, которые в 1915 году были размещены в храме. Иконостас и ризы выложены серебряной вызолоченной басмой. В храме имелись уникальные мозаичные панно — иконы «Троица», «Спас Нерукотворный», «Знамение».

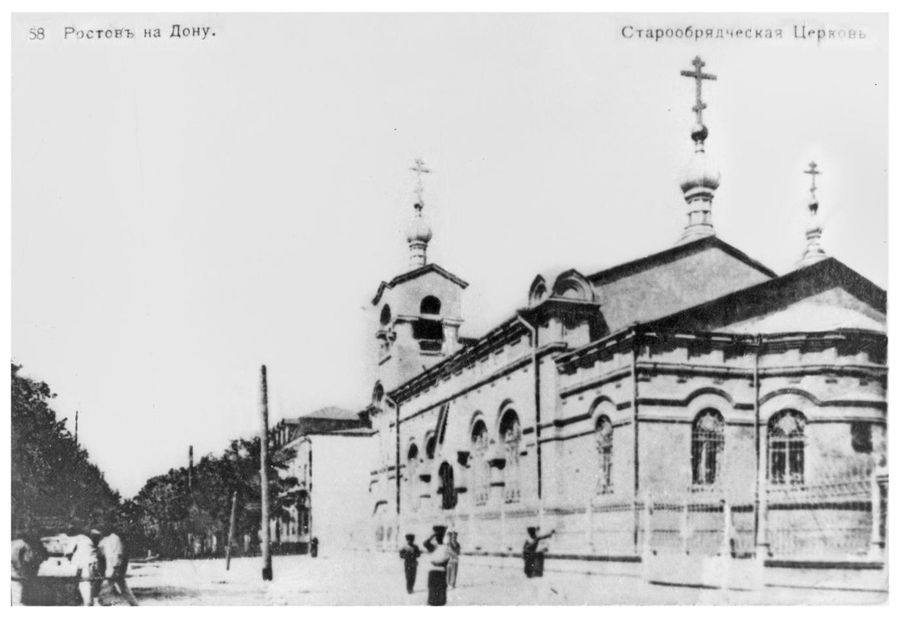

Другой знаменитый архитектор строил старообрядческий храм на юге России. Инициатором строительства Покровского Старообрядческого Собора в Ростове-на-Дону был Николай Алексеевич Панин – старообрядец Русской Древлеправославной Церкви, купец первой гильдии, «гвоздильный король», деятель старообрядческого движения всероссийского масштаба. Для проектирования храма был приглашён академик архитектуры Владимир Александрович Покровский, автор проектов храма святителя Алексия под Лейпцигом, здания филиала Государственного банка в Нижнем Новгороде, Фёдоровского собора и Фёдоровского городка в Царском селе.

Владимир Александрович занимал должность архитектора Русского музея, был знатоком древнерусской архитектуры и искусства, входил в состав Комиссии по изучению церковной росписи, Комитета Музея Допетровского искусства и быта, ему было пожаловано звание архитектора Высочайшего Двора.

В ходе строительства православной старообрядческой церкви В. А. Покровский использовал формы уже характерного для старообрядцев «неорусского» стиля. Собор являл собой одноярусное протяжённое сооружение с пониженной, меньшей по габаритам алтарной апсидой. Молельный зал, апсида и асимметрично размещённая одноярусная звонница увенчаны малыми главками. Храм, вмещавший порядка 500 молящихся, был освящен в 1913 году.

И так во многих других городах и весях России. Старообрядцы в короткий срок смогли не только съаккумулировать значительный творческий потенциал российских архитекторов, найти существенные финансовые средства для молниеносного строительства храмов, так еще и благоукрашение новых храмов было выполнено на высоком уровне духовного и художественного вкуса. Не только упоминавшийся А. Мальцев наполнил интерьер нового балаковского храма древними иконами.

Практически все старообрядческие церкви начала ХХ в. внутри представляли собой подлинные музеи. Воодушевлённые появившейся возможностью открыто исповедовать свою веру, члены общин несли в новые храмы семейные реликвии — древнейшие (вплоть до XV столетия) иконы, предметы утвари, впоследствии осевшие в коллекциях государственных музеев и в первую очередь Третьяковской галереи.

Старообрядческая строительная кампания 1907 – 1917 гг. (программой ее назвать нельзя ввиду отсутствия единого центра планирования) дала блестящие результаты и опыт. Кроме высокого художественного вкуса, старообрядческая строительная кампания была характерна и другими интересными чертами.

Храмы возводились достаточно быстро — в конструкции использовалась новинка тех лет — железобетон, применение которого позволяло сократить сроки строительства в ряде случаев до одного года. Но быстрота возведения не отражалась на качестве и характеристиках зданий. Строительство за 12 лет более тысяч храмов задача очень серьезная и по нынешним временам.

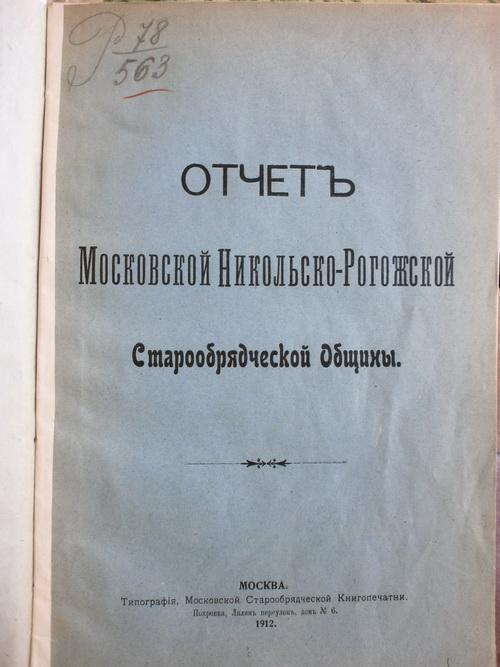

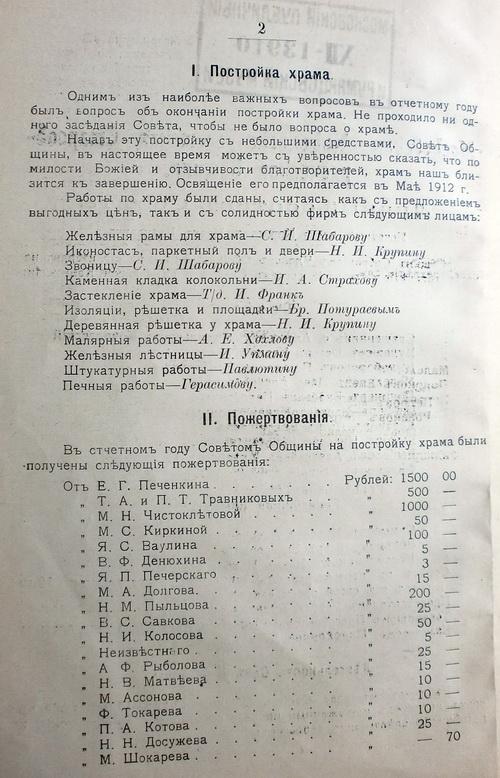

А это происходило сто лет назад. Старообрядцы строили свои храмы при полной информационной открытости и строгой отчетности. До наших дней дошли скрупулезные отчеты о сборе и расходовании средств на строительство и украшение храмов, публиковавшиеся в старообрядческой печати. Чуть ли ни каждый номер самого крупного старообрядческого журнала «Церковь» содержал тот или иной отчет московских, санкт-петербургских или иных старообрядческих общин об их финансовой деятельности.

Самый крупный печатный орган Древлеправославной поморской Церкви журнал «Щит веры» также скрупулезно следил за финансовыми отчетами поморских общин. Отчетная информация периодически публиковалась на его страницах. Прозрачность бюджета и целевое использование средств способствовали увеличению активности спонсоров – люди понимали, на что тратятся их деньги и потому помогали той или иной старообрядческой Общине. Журнал Церковь содержит немало примеров и имен, когда спонсоры господствующего вероисповедания жертвовали значительные суммы на строительство старообрядческих храмов. В числе таких спонсоров были даже члены царской фамилии.

Для успешности масштабного строительства не малое значение имела соревновательность проектов зданий храмов, конкурсный порядок их принятия. Каждое значительное строительство выполнялось по согласованным с Общиной проекту. Некоторые общины, такие как балаковская проводили серьезные конкурсы для выявления лучшего варианта. Конкурс на возведение Троицкого храма в Балакове, который выиграл Шехтель, позволил выявить и поощрить молодых архитекторов Весниных, ставших впоследствии классиками советской архитектуры.

При строительстве старообрядческих церквей материальная и финансовая опора возлагалась на собственные силы конкретной старообрядческой Общины. Старообрядческие храмы не строились для количества. Каждый храм строила на собственные средства конкретная Община, сформированная до начала строительства церкви. Для каждой Общины храм был необходим не по принципу «чтобы был», а как место для сосредоточения общинной жизни.

Отношения с государством при строительстве старообрядческих храмов сводились лишь к юридическому оформлению собственности на приобретенные участки и получению разрешений на строительство.

Управлением всякой стройкой занимался Совет попечителей. Принятие решений внутри Общины осуществлялось путем голосования. При чем, равное право голоса имел любой член Общины, внесший посильный вклад в общее дело. Не было никакой градации в соответствии с суммой пожертвования.

В строительстве старообрядческих церквей проявлялись самые рисковые черты старообрядческих общин – не боязнь инноваций и модернизации. При возведении церквей старообрядцы использовали не только инновационные материалы и технологии, но и не боялись новых художественных средств и стилей при соблюдении строгой каноничности.

Перечисленные факторы стали составляющими успешной и гармоничной кампании строительства старообрядческих храмов. Возведение тысячи старообрядческих храмов в течение десяти лет без поддержки государства украсило Москву, Санкт-Петербург и другие провинциальные города и веси России.

Многие старообрядческие храмы стали градообразующими (Егорьевск, Московской обл, Боровск, Калужской обл), брали на себя функции по оживлению регрессивных в архитектурном смысле территорий (Рогожский поселок и Преображенское кладбище в Москве, Громовское кладбище в Петербурге, Покровский Собор в Ростове-на-Дону), смогли создать и сохранить вокруг себя не только соответствующую духовную атмосферу, но и старинный русский колорит.

Было бы хорошо, чтоб и «Программа-200» выполнялась с соблюдением перечисленных принципов старообрядческого храмоздательства. Чтобы эта программа не плодила архитектурных монстров, а могла бы облагородить облик московских окраин. В наследство от эпохи индустриализации городу достались сотни гектаров бывших промзон.

Протестовать против строительства храма на месте заброшенного цеха, если такое строительство сопровождалось бы обустройством территории на благо всех жителей, стали бы лишь воинствующие атеисты и городские сумасшедшие. И было бы интересно по прошествии времени посмотреть на результаты этой шумной кампании. Посмотреть и сравнить.

Результаты старообрядческой программы известны. В советский период большинство храмов, построенных в период той кампании, подверглись разорению, восстановлены из них единицы. Не говоря уже о восстановлении разрушенных храмов, на протяжении многих лет Русская Православная Старообрядческая Церковь безуспешно пытается спасти от осквернения Покровский храм (Гавриков переулок) где до сих пор размещен спортзал и вернуть церковь Тихвинской иконы Божией Матери на Хавской улице. Русская Древлеправославная Церковь так же безуспешно просит о возвращении Никольского храма на М. Андроньевской улице.

Марксистская, Бауманская, ул. Энгельса, Хавская, Гавриков — разрушенные и оскверненные старообрядческие церкви в Москве – советское богоборческое время здесь будто остановилось. Особенно это кощунственно выглядит на фоне помпезной «Программы-200». Может быть, «Программа-200» позволит не просто возвести в Москве 200 новоделов, но и привлечет внимание к печальной судьбе храмов из числа тех, что были выстроены сто лет назад в рамках такой те строительной кампании, предвосхитившей действующую программу?

представляет

Полный учебник церковнославянского языка

Уникальное издание «Полный учебник церковнославянского языка» с примерами из грамматики 1648 года — первая книга на русском языке, которая содержит исчерпывающее внутреннее описание церковнославянского языка, а также множество таблиц с примерами. Учебник написан без использования специальной филологической терминологии и предназначен для самого широкого круга читателей. Он будет незаменимым пособием для желающих во всей полноте понимать церковные книги и старинные русские источники, написанные с соблюдением правил церковнославянского языка.

Святое Евангелие.

Прямой перевод с церковнославянского

Первый прямой перевод старого русского Евангелия на современный русский язык, доносящий до нас то, как читали и понимали Священное Писание наши предки. Перевод был сделан с церковнославянского дораскольного Евангелия Московской печати 1651 года. В книгу вошли все четыре канонических Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Для удобства, в книге приведено синодальное разбиение на главы и стихи, а также церковное деление на зачала. Двухцветная печать с киноварью. Предназначено для самого широкого круга читателей.

представляет

Понравился материал?

Лучшая благодарность за нашу работу — это подписаться на наши каналы в социальных сетях и поделиться ими со своими друзьями!

Источник: ruvera.ru

Периодизация истории старообрядческой Церкви

Одним из самых продуктивных методов исторического исследования является так называемая периодизация — способ анализа и упорядочения массива исторических фактов. Метод периодизации используется в самых разных исследовательских направлениях и заключается в том, что эпоха делится на объединенные существенными историческими признаками отрезки истории.

Периодизация используется для изучения истории древнего мира, античности, средневековья. Также она используется для описания более локальных явлений, таких как история этноса, страны, города. Периодизация может пригодиться в анализе этапов правления того или иного государственного руководителя, формы правления или социального строя. В политэкономической истории при помощи периодизации исследуют изменения, происходящие в социально-экономической жизни, их связь с географическими открытиями, техническими изобретениями и научных прогрессом.

Несомненно, периодизация касается и церковной истории, имеющей свои эпохи и периоды. Тем более это касается церковного раскола XVII века и последовавших за ним событий старообрядческой истории.

Церковный собор. 1654 год. Начало раскола А. Д. Кившенко, 1880 год

За время, прошедшее со времен церковного раскола, написаны сотни исторических, богословских, полемических и культурологических исследований, посвященных теме старообрядчества. Вместе с тем, большинство этих работ посвящены историческим событиям, отдельным персоналиям, культурно-историческим феноменам. Работ обобщающего характера, особенно по истории старообрядчества, немного, и они не отличаются тщательно продуманной периодизацией. Пока еще не утверждена официальная периодизация по предмету «История Русской Православной Старообрядческой Церкви».

Сегодня мы представляем нашим читателям первый опыт такой периодизации в контексте истории Русской Православной Старообрядческой Церкви.

1. 40-е годы XVII века.

Патриарх Иосиф. Книгопечатание. Издание новых учительных книг. Отношения с греческой Церковью. Идеи развития церковной жизни: устная проповедь священнослужителей, введение литургического единогласия, вместо многогласия и пр.

Формирование «Кружка ревнителей благочестия» (боголюбцев) вокруг духовника царя Алексея Михайловича о. Стефана Вонифатьева — церковных деятелей, радеющих за здоровые реформы в Русской Церкви.

2. Реформа патриарха Никона. Междупатриаршество. 1652 – 1666 годы.

Избрание митрополита Никона (Минова) патриархом. Начало обрядовой реформы и исправления богослужебных книг. Замена двуперстия трехперстием. Литургическая реформа. Первые гонения на сторонников древлецерковного благочестия.

Епископ Павел Коломенский. Клятва Собора 1656 года на двуперстие.

Конфликт властей: духовной в лице патриарха и светской в лице царя. Уход патриарха Никона с патриаршего престола.

Попытки сторонников церковной старины повлиять на царя и высших иерархов. Формирование церковной оппозиции. Первый вождь старообрядческого движения Иоанн Неронов. Колебания русского епископата. Вовлечение иностранных (греческих, сербских и иных) иерархов в конфликт между патриархом Никоном и царем.

Возрастание влияния греков на русскую церковную политику.

3. 1667 – 1685 годы. Формирование отношения господствующего исповедания и государства к древлецерковным традициям и старообрядческому движению.

Клятва собора 1667 года на древлецерковное предание и придерживающихся его. Призыв собора к государственной власти с просьбой применения насилия против старообрядческого движения. Нарастание сопротивления реформам. Первые исповедники. Священномученик и исповедник протопоп Аввакум, преподобномученица и исповедница Феодора (Феодосия) Морозова.

Соловецкое сидение 1668–1676. Патриарх Иоаким. «Хованщина» (1682), последняя попытка возврата к древлецерковному преданию.

4. 1685–1770. Церковь в условиях гонений.

Новообрядческие соборы 1681, 1685 годов, учение о казнении непокоряющихся. Формирование государственного законодательства в отношении староверов: репрессивные статьи царевны Софьи; Духовный регламент Петра I и другие законы. Поражение в правах для староверов, запрет на профессии, двойная подушная дань.

Осуществлялась расправа над монастырями, насельники которых отказывались принимать новые книги. Вот что рассказано в «Краткой истории Церкви» (Г.С. Чистяков):

«Одна из самых кровопролитных расправ свершилась в Соловецкой киновии — обители, просиявшей целым сонмом святых иноков и чудотворцев. Этот крупнейший на Севере Руси общежительный монастырь вместе со многими другими монастырями и скитами русской Церкви отказался принять новые книги. Соловецкие старцы решили продолжать службу Божию по старопечатным дониконовским изданиям. Они написали государю в течение нескольких лет пять челобитных, в которых умоляли царя только об одном: разрешить им оставаться в прежней вере неизменно.

В ответ на просьбы и мольбы смиренных иноков царь послал в Соловецкий монастырь войска, чтобы силою заставить старцев принять новые книги. Иноки затворились в обители за толстыми каменными стенами. Царские войска осаждали Соловецкий монастырь почти восемь лет, с 1668 по 1676 г. Наконец в ночь на 22 января 1676 г., в результате предательства одного из братий, нового иуды, отворившего тайный ход, стрельцы во главе с воеводой Мещериновым ворвались в обитель, и началась страшная расправа с насельниками монастыря.

Было замучено до 400 человек: одних повесили, других порубили на плахах, третьих утопили в проруби.

Не менее жестокая расправа состоялась в древнем Палеостровском монастыре. Войско новгородского воеводы «сташа за горою близ монастыря и начаша с пушек по монастырю стреляти и со всего воинского оружия». После первого неудачного штурма началась осада святой обители.

Окруженные иноки «уготовляшеся к конечному смертному уготовлению, моляшеся день и нощь и пребываху в посте, и в молитвах, и в плаче, и в слезах просяще у Бога отпущения грехов своих». Через несколько месяцев усиленное «прибавочными стрельцами» войско ворвалось в киновию. Разозленные непреклонностью иноков и длительностью осады, получившие приказ «приступать без милости», солдаты развернули орудия и стали расстреливать центральный храм, в котором продолжалась служба поста Рождества Христова. Вскоре церковь загорелась, а вместе с ней запылали и все остальные постройки: «Монастырь со строением весь сгорел, и отец Герман со всеми собравшимися скончашася за древлецерковное благочестие числом к тысящи пять сот, усопши о Господе вечным сном».

В Ниловой пустыни иноки продолжали службу по древним книгам и согласно уставу, составленному основателем монастыря преподобным Нилом Сорским. Более 10 лет власти не знали об этом. Но пришел черед и этой пустыни. Новый священник привез «исправленные» книги, приказал отринуть древний устав и начал служить по-новому. Соборные старцы, собравшись на совет, отказались молиться с ним.

В ход пошли испытанные меры — через несколько дней в обитель прибыл пристав с солдатами. Но и на этот раз иноки отказались подчиниться. «Покажи дерзновение, возбрани служить по-новому, а мы тебя не поддадим», — молили старцы церковного пономаря, святого подвижника Корнилия. Во время службы Корнилий оказал дерзновение и не разрешил попу читать новые молитвы. Пристав и его люди бросились избивать преподобного, которому в это время было уже около ста лет. После этого всем православным монахам пришлось бежать из Ниловой пустыни.

Ужасная драма разыгралась в Вязниковском скиту Владимирской губернии. В глухом лесном урочище спасались дивные отшельники, которые продолжили служить по старым книгам. Весть об этом дошла до местного архиерея. По его приказу в Вязники была направлена воинская команда. Солдаты схватили престарелых отшельников, привезли их на архиерейский двор и предали расправе.

Пустынножителей поместили в сруб и «пламенем огня всеядного переселили страдальцев от здешнего всемучительства в бессмертное ликование Царя Небесного». Всего же во Владимирской губернии было сожжено 30 скитов».

Вымирание священства дораскольного поставления. Начало чиноприема в Церковь духовных лиц, перешедших из ереси. Керженский собор 1690 года, установивший второй чин приема от ереси никонианства, фактически ставший основой для поповского направления старообрядчества.

Формирование в среде старообрядчества разных богословских позиций относительно современного состояния Церкви и отношения к новообрядчеству. Разделение старообрядческого движения на согласия. Образование периферийных духовных центров староверов разных согласий — Керженец, Ветка, Выг.

Первые попытки восстановления в Церкви трехчинной иерархии.

5. 1762–1825

Либерализация законодательства по отношению к староверам во время правления Екатерины II. Восстановление старообрядцев в гражданских правах. Отмена двойной дани. Переселение ветковских старообрядцев в новые осваиваемые районы страны. Возникновение духовных центров Церкви (поповского согласия) в столицах Российской империи: Рогожское кладбище (Москва), купеческий район Апраксина двора, Королевская моленная (Санкт-Петербург), — а также в нижнем Поволжье (Иргиз).

Вот что об этом периоде говорится в «Краткой истории Церкви»: «В 1761 г. появился указ, приглашающий и разрешающий тем старообрядцам, которые покинули Россию в годы гонений, вернуться в Отечество. Конечно, добровольное переселение старообрядцев было возможно только после предоставления им льгот. Петр III дал старообрядцам обещание, что в «содержании закона по их обыкновению и старопечатным книгам ни от кого возбранения не будет». Екатерининский указ 1762 г. подтверждал права переселяющихся в Россию старообрядцев и гарантировал, что «как в бритье бород, так и в ношении указного платья никаких притеснений не будет». Позднейшие указы уравняли старообрядцев в правах с остальным населением, предоставив им право свидетельствования в суде (1769 г.), освободив от двойного подушного оклада (1782 г.), разрешив занимать некоторые общественные должности (1785 г.).

Известно, что Г.А. Потемкин с симпатией относился к старообрядцам. Причиной его расположения к религиозным диссидентам были не только прагматические соображения (заселение степей), но и постоянный интерес к религиозным вопросам. Племянник Г.А. Потемкина Л.Н.

Энгельгардт вспоминал: «…во время своей силы он держал у себя ученых раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей; любимое его было упражнение, когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, а между тем сам изощрял себя в познаниях».

6. 1826–1905. Новые гонения на старообрядческую Церковь. Восстановление в Церкви трехчинной иерархии.

Николаевские гонения: запрет на переход духовных лиц в старообрядчество, запрет на строительство храмов. Церковные Соборы середины 30-х годов XIX века. Отказ от перехода в единоверие, переход духовенства на нелегальное положение, возобновление попыток восстановления трехчинной иерархии.

Присоединение митрополита Амвросия к старообрядческой Церкви в Белой Кринице (1846) и появление наименования «Белокриницкое согласие». Восстановление древлеправославной иерархии на территории Российской империи. Архипастырская деятельность архиепископа Антония (Шутова). Образование новых церковных епархий. Раздор беглопоповства.

Усиление гонений в середине XIX века. Запечатание алтарей храмов Рогожского кладбища (1856).

Борьба за легализацию старообрядческого духовенства во второй половине XIX века.

Окружное послание и раздор неокружничества (1862). Образование параллельной неокружнической иерархии.

Возрождение практики ежегодных церковных соборов. Съезды мирян Белокриницкого согласия.

Вот что о периоде николаевских гонений и деятельности архиепископа Антония (Шутова) говорится в «Краткой истории Церкви»:

« Первые десятилетия существования архиепископии в Росиии были чрезвычайно тяжелые. Правительство Николая Первого поставило перед собой задачу уничтожить всех старообрядческих епископов и священников. Николаевская эпоха борьбы с древлеправославием началась с правительственного постановления 1826 года. Согласно ему, со всех староверческих молитвенных зданий были сняты кресты. Была запрещена постройка новых и ремонт старых зданий.

10 мая 1827 года последовало новое узаконение: решительно воспретить переезд старообрядческих священников из одного уезда в другой. В случае переезда местным властям предписывалось ловить священников и «поступать с ними как с бродягами». 8 ноября 1827 года было воспрещено принимать новых священников на Рогожское кладбище. В том же году переход в старообрядчество стал рассматриваться как уголовное преступление.

В 1832 году начались полицейские зачистки духовных центров староверия и массовые аресты священнослужителей, ушедших из новообрядчества после 1822 года.

В 1836 году по просьбе священного синода и новообрядных архиереев при поиске священнослужителей стали применяться вооруженные силы.

Однако, несмотря на широкомасштабные репрессии, количество древлеправославных христиан не уменьшалось. «Нельзя пройти молчанием того, что с 1827 года раскол не только не ослабел, но значительно усилился, и число раскольников чрезвычайно умножилось», — сокрушался по этому поводу чиновник по делам раскола П. Мельников-Печерский.

Значительная роль в укреплении Древлеправославной Церкви в этот период принадлежит святителю Антонию (Шутову). 3 февраля 1853 года он был рукоположен в Белокриницком монастыре во архиепископа Владимирского и всея Руси. Сразу после этого святитель прибыл в Россию и приступил к активному устроению церковных дел. Только в течение первых двух лет владыка рукоположил 54 священника.

В последующем святитель совершал хиротонии каждую неделю. К концу жизни преосвященного в России было образовано двенадцать епархий, каждая из которых управлялась собственным епископом. Кроме этого, Антоний усердно трудился в побуждении христиан к созиданию храмов и молитвенных домов. Где по причинам преследований нельзя было поставить церковь или часовню, владыка благословлял создание тайных моленных. Для таковых мест архиепископ освятил несколько сотен переносных алтарей».

7. 1905 – 1917 годы. «Золотая эпоха» старообрядчества.

Подписание императором Николаем II указа об укреплении начал веротерпимости. Дарование старообрядцам свободы вероисповедания и распечатание алтарей храмов Рогожского кладбища.

Дискуссия вокруг закона о старообрядческих общинах. Рассмотрение вопроса о восстановлении в Москве кафедры древлеправославного (старообрядческого) митрополита. Массовое строительство храмов, книгоиздательская деятельность, создание старообрядческих общественных объединений (союз начетчиков).

Подписание мирных актов, которые привели к уврачеванию неокружнического раздора в 1906–1907 годах.

8. 1917 – 1929 годы. Старообрядческая Церковь в годы революции, Гражданской войны и первые годы советской власти.

Приветствие старообрядческими согласиями Февральской революции и поддержка Временного правительства. Поддержка народно-правского республиканского пути развития страны.

Революция 1917 года, отношение к ней старообрядчества.

Отъезд московского архиепископа Мелетия (Картушина) из столицы на Дон (1917–1922) и начало первых репрессий против старообрядчества. Указ об отделении Церкви от государства и экспроприация старообрядческой недвижимости, не имеющей культового назначения. Гражданская война и участие старообрядцев в белом движении. Соборы старообрядческой Церкви 1922–1927 годов, съезды старообрядцев Белокриницкой иерархии.

Последний Освященный собор состоялся в 1927 году. В это время в Древлеправославной Церкви Христовой служило 27 епископов. В 1928 году состоялся последний съезд старообрядцев, приемлющих Белокриницкую иерархию.

Встречи руководства старообрядческой Церкви Белокриницкой иерархии с представителями беглопоповского согласия о примирении. Снятие клятв на старые обряды отдельными иерархами новообрядческой церкви и синодом митропролита Сергия (Старгородского) (1929). Появление беглопоповской иерархии, впоследствии получившей наименование Новозыбковской.

9. 1929–1940 годы. Эпоха гонений

1930–1933 гг. политика коллективизации, которая привела к исчезновению социальной основы староверия — зажиточного крестьянства ( постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулаческих хозяйств в районах сплошной коллективизации»).

Начало активной борьбы с религией, широкомасштабное закрытие сельских старообрядческих храмов и монастырей. Репрессии против священнослужителей и мирян. Всероссийский процесс так называемого «старообрядческого фашистско-монархического центра», якобы замышлявшего свергнуть Советскую власть и вернуть на престол династию Романовых.

К концу 1930-х около 90% старообрядческих приходов были закрыты. На территории СССР не осталось ни одного легально действующего старообрядческого монастыря и учебного заведения. Большинство священников, иноков и архиереев были репрессированы.

В 1938 году единственным архиереем, оставшимся на свободе, был престарелый епископ Калужско-Смоленский Сава (Симеон Ананьев). Он единолично рукополагает в 1939 году епископа Паисия (Петрова) своим преемником на Калужско-Смоленскую епархию).

1940 г. Ввод советских войск в Бессарабию и Буковину. Переезд Белокриницкого митрополита в Браилу (Румыния). Начало репрессий против старообрядческой Церкви на присоединенных к СССР территориях.

10. 1941–1957 годы. Ослабление гонений в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Возрождение деятельности Московской старообрядческой Архиепископии.

Начало Великой Отечественной войны. Освобождение из лагеря для политических заключенных епископа Самарского Иринарха (Парфенова) (1941). Возведение его епископом Савой (Ананьевым) на московскую святительскую кафедру. 1942 г. — возвращение из заключения епископа Тверского и Санкт-Петербургского Геронтия (Лакомкина).

В 1944 году правительство формирует Совет по делам религиозных культов при СНК СССР, на который возлагается задача осуществлять связи «между Правительством СССР и руководителями религиозных объединений: мусульманского, иудейского, буддийского вероисповеданий, армяно-григорианской, старообрядческой, греко-католической, католической и лютеранской церквей».

В послевоенный период возобновляется издание церковного календаря, рукоположение епископов, священников и других священно- и церковнослужителей. Московские архиепископы Иринарх, Флавиан, Иосиф.

11. 1957 – 1988 годы. Период хрущевских гонений. Старообрядческая Церковь в эпоху позднего советского социализма.

Старообрядческая Церковь в годы хрущевских гонений и позднесоветский период. Иерархическая деятельность архиепископа Иосифа, архиепископа Никодима (Латышева).

Участие в конференциях по сохранению мира, внешние церковные контакты.

Снятие клятв со старых обрядов соборами РПЦ МП 1971 г. и РПЦЗ 1974 г.)

Шаги по сохранению старообрядческой иерархии в 1980-е годы, архипастырская деятельность епископа Донского и Кавказского Анастасия (Кононова) (1896 – 1986). Поставление епископа Алимпия в сан архиепископа Московского.

12. 1988–2018 годы. Установление свободы вероисповедания в России. Возрождение старообрядческой Церкви.

Избрание в 1988 году архиепископа Алимпия митрополитом Московским и всея Руси. Возобновление свободной иерархической деятельности, строительства храмов, издательской деятельности, возрождение дореволюционных и учреждение ряда новых епархий.

1996 г. Всеобщий старообрядческий собор. (В нем приняли участие митрополит Московский и всея Руси Алимпий, митрополит Белокриницкий Леонтий, епископы обоих Митрополий, священники и миряне).

Прославление старообрядческих святых.

2004 г. — избрание епископа Казанского и Вятского Андриана митрополитом Московским и всея Руси. Архипастырская деятельность митрополита Андриана.

2005 г. — избрание епископа Казанского и Вятского Корнилия митрополитом Московским и всея Руси.

Митрополит Московский и всея Руси Корнилий был избран предстоятелем Русской Православной Старообрядческой Церкви на Освященном Соборе, состоявшемся 18 октября 2005 г. в Москве для выборов нового предстоятеля Церкви вместо упокоившегося митрополита Андриана.

Владыка Корнилий регулярно посещает все епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви. Он совершает архиерейские служения в храмах епархий, возводит в священные степени священников, диаконов, чтецов и свещеносцев.

В ходе архипастырских визитов митрополит встречается с главами республик, областей, районов и муниципалитетов. На этих встречах решаются важнейшие вопросы бытия старообрядческой Церкви: предоставления земли под строительство храмов, реставрации памятников церковной архитектуры, возвращения церковных зданий в пользование Церковью, — а также разнообразные социальные и просветительские проекты, которые осуществляются совместно государством и старообрядческими общинами.

Большое внимание в годы предстоятельства митрополита Корнилия уделяется вопросу возрождения историко-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода». Проведены масштабные строительно-реставрационные работы в Покровском и Христорождественском храмах, Доме причта и колокольне Успения Пресвятой Богородицы.

Одной из ярких примет эпохи митрополита Корнилия является значительное число новоосвященных храмов, всего за эти годы было освящено более 35 храмов.

2016 г. — проведение первой со времени церковного раскола межстарообрядческой международной конференции в Москве.

2017 г. — визит главы государства президента Российской Федерации В.В. Путина в духовный центр РПСЦ на Рогожском.

Глеб Станиславович Чистяков, редактор Информационно-издательского отдела Московской Митрополии РПСЦ

Источник: rpsc.ru