Опыт различных аварийных ситуаций, связанных с разрушением зданий и сооружений, позволяет уверенно утверждать о наличии двух неоспоримых фактов. Согласно первому, можно заявить, что большинство аварийных ситуаций переплетается с двумя отрицательными влияниями: «человеческий фактор» на различных этапах возведения и эксплуатации объекта, а также воздействие техногенного или климатического характера. Второй факт говорит о том, что степень и тяжесть последствий аварии зависят от масштабности разрушений строительных конструкций. Выходит, что первое утверждение позволяет сделать выводы о причинах аварии, а второе – говорит, что безопасность эксплуатации строительных конструкций во многом зависит от степени их защищенности от обрушений и повреждений.

Те воздействия, которые не обозначены в проекте, практически неуправляемы. По этой причине первостепенное значение в плане сокращения числа аварий имеет снижение влияния человеческого фактора в процессе проектирования и строительства объектов.

Управление рисками ИБ на практике

Следует также отметить, что данный фактор просто отсутствует в строительных нормах, а запас прочности, который закладывается в конструкции, его не учитывает. Выход остается один – ведение жесткого и независимого контроля. Это касается не повсеместного строительства, а лишь того, где сооружаются ответственные инженерные конструкции, задействованные при эксплуатации в условиях многолюдности. В качестве контролирующих органов следует задействовать специально обученных людей, понимающих всю степень ответственности сооружений и возможные риски аварийности при их эксплуатации. Эти же эксперты должны выполнять функцию оценщиков при определении остаточного ресурса сооружений.

Не менее важно понимать смысл определения «риск аварии». В него заложено не только то, что сооружение может разрушиться, но и то, какие последствия после этого наступят. Как упоминалось выше, при строительстве объектов учитываются не все факторы, способные повлиять на безопасность их эксплуатации. По этой причине фактическая вероятность возникновения авариной ситуации будет всегда выше теоретической.

Такие понятия, как «конструкционная безопасность» и «конструкционная надежность», величины взаимосвязанные. Конструкционная надежность строения подразумевает под собой соблюдение следующих условий:

- противодействие процессам разрушения;

- способность сохранять первоначальную форму при имеющихся воздействиях;

- способность восстанавливать свое положение при устранении воздействия.

Выходит, что для количественной оценки риска возникновения аварийной ситуации на объекте, эксперт по контролю в первую очередь должен провести обследование фактического состояния основных конструкций здания, а после этого произвести оценку его надежности.

Самым главным определением в процессе контроля аварийных рисков является понимание значений порогов, при которых вероятность наступления аварии возрастает в разы. Данные значения не имеют зависимости от конструктивных особенностей объектов или количества этажей.

Правила безопасности на строительных объектах. Инструкция

При нахождении здания в эксплуатации, рано или поздно возникает момент, когда наступает критический риск аварийности. С этого времени ресурс здания считается исчерпанным, и оно переходит в разряд аварийных строений. Несмотря на то, что здание сохраняет свою эксплуатационную способность, тем влияниям, которые не заложены в проекте, оно практически не сопротивляется.

В процессе эксплуатации также возникает момент, когда известна дата начала аварийности. Речь идет о предельном значении риска аварии. После наступления этого времени здание считается ветхо-аварийным.

Главным помощником в деле контроля риска аварий для эксперта должна стать автоматизированная экспертная система. Именно она должна обеспечивать оперативность, правдивость и объективность результатов оценки при наименьших расходах.

Данная система представляет собой комплекс, совмещающий в себе не только способности машин к математическим расчетам, но и интуитивные инженерные особенности людей, обладающих достаточным опытом и знаниями. Основными составными частями комплекса являются две базы: данных и знаний. Первая должна содержать конкретную информацию об объектах и обо всем, что с ними связано. Здесь должна содержаться информация о самых распространенных недочетах и ошибках, допускаемых на всех этапах возведения объекта.

Вторая база – база знаний, имеет два блока. В первом располагаются информация и назначения, облегчающие процесс поиска ошибок. Второй блок – расчетный, позволяет производить необходимые расчеты для определения риска аварии и остаточного ресурса здания. При помощи алгоритмов этот блок позволяет определить степень риска аварии и сравнить ее со значением порога. После этого можно делать вывод о техническом состоянии объекта.

Получение всей необходимой информации о конкретном объекте вполне возможно за счет конструкционных несущих элементов. Этот своеобразный «скелет» здания позволяет любому заинтересованному лицу убедиться в качестве произведенных работ по проектированию, строительству и эксплуатации. Полнейшая информация о непосредственных производителях работ позволяет определить виновных лиц, допустивших наступление риска аварии, и применить к ним меры наказания.

В развитых странах в страховых компаниях давно работают люди, сочетающие в себе обязанности менеджера по рискам, так называемые сюрвейеры. Основной задачей сюрвейера является доскональное изучение объекта, подлежащего страхованию. Фактически это тот же эксперт по строительству, но с определенными знаниями страхования и права. Такой подход позволяет улучшать качество контроля и сокращать риски аварий.

В России данная система пока не развита. Основной причиной этого является отсутствие соответствующих специалистов. Выходит, что, организовав подготовку сюрвейеров можно значительно сократить риски наступления аварий. Люди данной профессии будут востребованы не только в сфере строительства, но и в проектных, страховых организациях.

Кроме того, это позволит сохранить огромные суммы, утекающие в заграничные страховые компании. Но самое главное, конечно, это то, что произойдет сокращение аварийности в сфере строительства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: 1cert.ru

Минимизация рисков в строительстве при помощи цифры

Строительство, как известно, одно из наиболее объемных финансовых видов бизнеса, в котором прибыль может быть достаточно внушительной. Однако и риски, связанные с этим видом деятельности, могут быть столь же пропорционально весомыми. Из-за своего многоуровневого цикла успешность строительства зависит от ряда факторов, которые могут влиять на ход и результат.

На каждом этапе строительства могут быть свои риски, о которых знает каждый специалист в этой сфере. Строительство как бизнес, вообще, один из самых рискованных видов деятельности. Основные риски в строительстве:

- финансовые (превышение смет и бюджета);

- риски по безопасности;

- риски по срокам;

- риски потери качества;

- внешние риски.

Финансовые

Одна из целей для любого застройщика — остаться в рамках бюджета и сроков, которые, увы, чаще всего и нарушаются. Поскольку эти два параметра взаимосвязаны, а сам процесс строительства — комплексный и с множеством участников с разными зонами ответственности и работ. Строители пытаются регламентировать свои обязательства и работы рядом документации: договорами, актами сдачи и приемки, ведомостями, сметами, счетами, однако практика показывает, что этого мало и зачастую это не гарантирует ни качество, ни выполнение работ в сроки.

Превышение первоначального бюджета в строительстве процентов на 30-40 стало у строителей нормой — это практически подтвержденная статистика. Контролировать прозрачность намерений подрядчика крайне сложно, если не владеть развернутой информацией о его деятельности с учетом тех материалов, что он будет использовать и что закладывает в смету.

Непрофессиональный технадзор или отсутствие такового может трактоваться подрядчиком как карт-бланш: он может изначально составлять документы, в которых нет примененных материалов, или применялись материалы с неоправданно завышенной стоимостью, или указание работ, которые не были нужны, или их вовсе не было и т.д. В конечном итоге это может привести в лучшем случае — к превышению бюджета, а в худшем — к потери качества, превышения бюджета и угрозе безопасности объекта.

Безусловно, могут быть и объективные причины на превышение стоимости строительства — однако эти причины чаще всего из разряда форс-мажорных. Но на этот случай есть грамотно составленные контракты, в которых есть указания на такие случаи.

Риски по безопасности

Кстати говоря, контрактные риски по безопасности — еще та «боль». Это те риски, которые будут взяты, в случае чего, на себя сторонами — собственником, генеральным подрядчиком и субподрядчиками.

Тут важно понимать степень ответственности, которую берут на себя субподрядчик и собственник/генподрядчик. Важно оговаривать, кто будет выплачивать компенсацию в случае травмы работника на объекте: то есть субподрядчик должен понимать, насколько его работы будут соответствовать безопасности, если по контракту компенсация ущерба здоровью будет возложена на него. К сожалению, субподрядчик часто и не в курсе этой ответственности, пока не произойдет травма сотрудника.

В контракте также важно прописывать указание штрафов при несоблюдении выполнения работ в оговоренные сроки.

Риски срыва сроков

Строительные риски в целом поддаются описанию и могут быть определены. Это касается графика работ и сроков выполнения. Что обычно ведет к срыву графиков и сроков? Слабое планирование, отсутствие должного контроля каждого этапа работ, отсутствие профессионального опыта прогнозирования внешних обстоятельств, которые окажут воздействие на стройку.

Непрофессиональный подход к планированию может существенно повлиять на бюджет строительного проекта. Небольшая ошибка в проекте, дизайне, строительстве, или, если вы не учтете дополнительные внешние факторы — и вот вы по срокам уже отброшены назад, а время проекта увеличено. Более того, нарушив график работ, вам грозят штрафы и проблемы или конфликтная ситуация с заказчиком и работниками.

Риски потери качества

Работы не с надлежащим качеством, а еще хуже — с явными дефектами — встречаются на каждом строительном объекте.

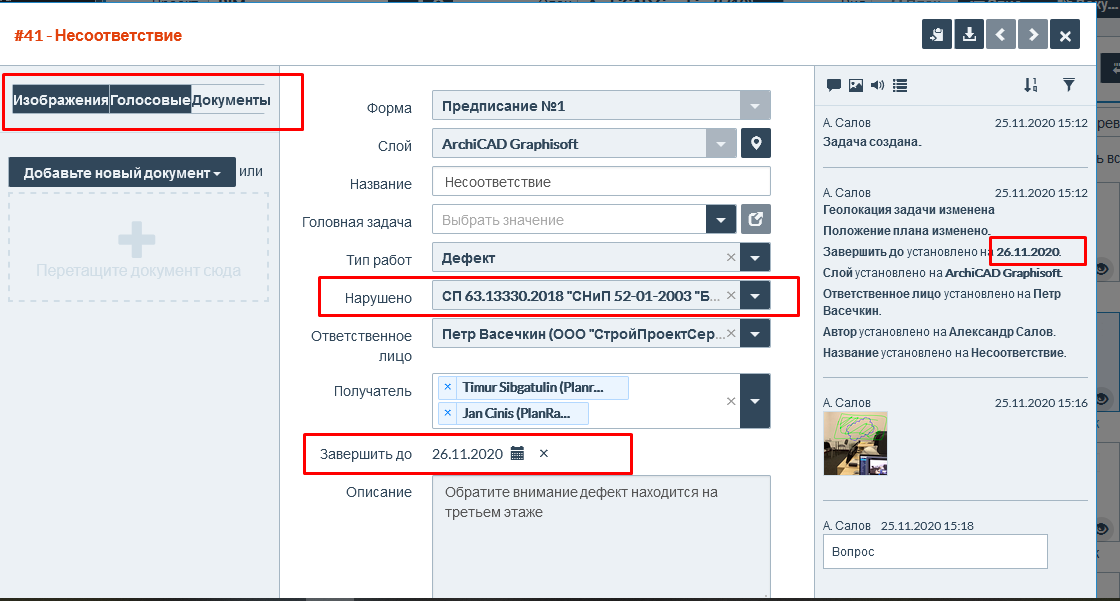

Производственные дефекты, которые являются результатом несоблюдения ГОСТов и СНиПов, либо нарушением технологий или элементарной халатностью — в ряде случаев поддается оперативной переделке и благоприятному разрешению подобных ошибок. Тут главное выбирать профессиональных субподрядчиков и знать уровень их работ.

Причем дефекты проекта обычно возникают из-за того, что инженер или архитектор неточны в чертежах или документах. Как следствие, обнаруживаются они уже в процессе строительства и требуют или нового плана, или замены ряда стройматериалов, а возможно, даже и создания новой задачи проекта, которая бы смогла нивелировать проблему.

Так что если еще в проектировании была сделана ошибка, которую вовремя не заметили, это может привести к более серьезным проблемам на стройке, а соответственно, дополнительно к финансовым издержкам и срыву сроков. Поэтому на этом этапе важен контроль качества.

Риски внешние

Ко внешним рискам в строительстве можно отнести изменения в смене генподрядчика или собственника, которые захотят каких-то изменений по объекту. Либо если объявляются непредвиденные возражения общественных организаций относительно стройки. Важно иметь правильно составленный контракт, который будет учитывать подобные случаи и иметь запасной план действий, а также иметь все обязательные разрешительные документы в качестве доказательств.

Исследование: Будущее управления строительством

Как цифровые решения изменят управление проектами в 2022 и дальнейшем?

Управление строительными рисками при помощи PlanRadar

И если еще лет 10 назад на смягчение или предотвращение определенного вида рисков повлиять было практически невозможно, то с появлением инновационных цифровых технологий ряд неблагоприятных сценариев можно нивелировать, сокращать или вовсе избегать.

Кроме того, выход строительства на новый современный уровень и повышение требований к строительному процессу просто обязывают использовать IT-технологии, которые существенно сокращают риски строительного проекта.

Оцифровка данных, которая позволяет оперировать большим массивом информации и автоматизировать ряд рутинных процессов — минимальная польза, которую извлекает строительство из диджитализации. Сейчас на рынке активно внедряются специализированные и практичные цифровые инструменты, заточенные на строительную среду и закрывающие специфические задачи и цели в этой отрасли.

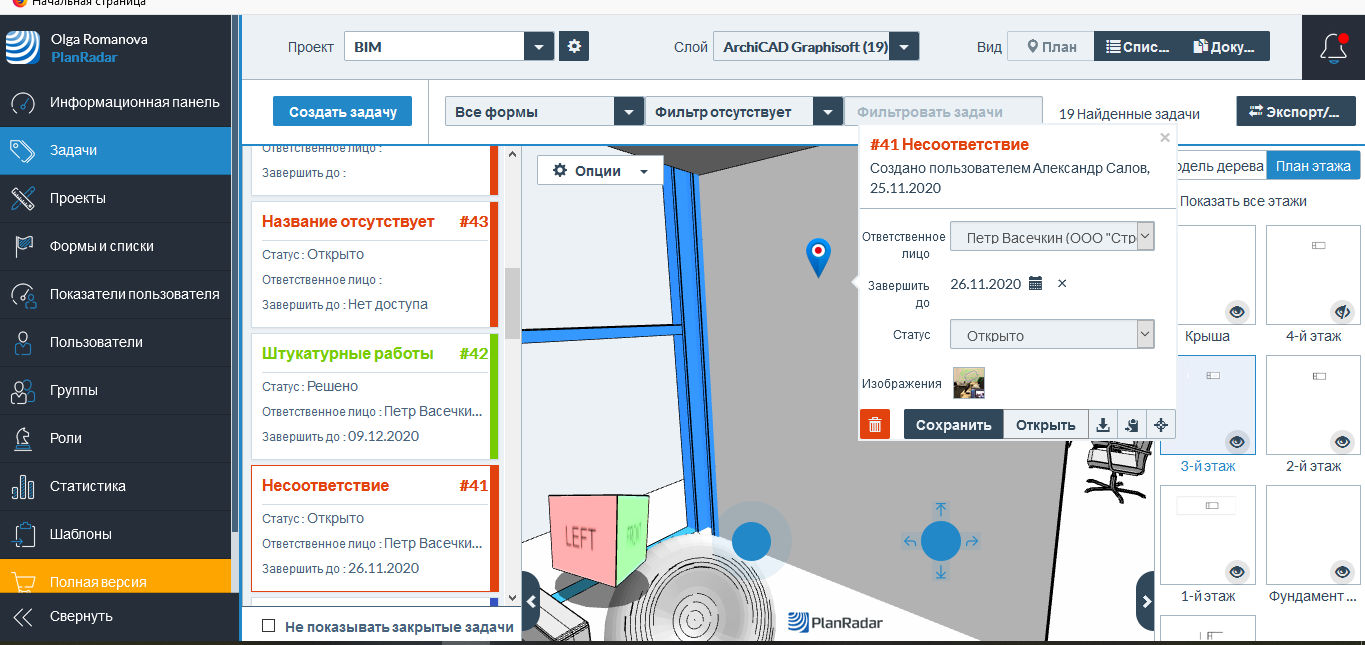

Облачное решение PlanRadar одно из тех, которое предоставляет функционал, ориентированный на обеспечение безупречного ведения цифровой документации и контроля разных уровней процессов на объекте.

Как уже говорилось выше, строительные риски будут минимизированы, если будет обеспечен контроль производственного, технического и финансового этапов строительства.

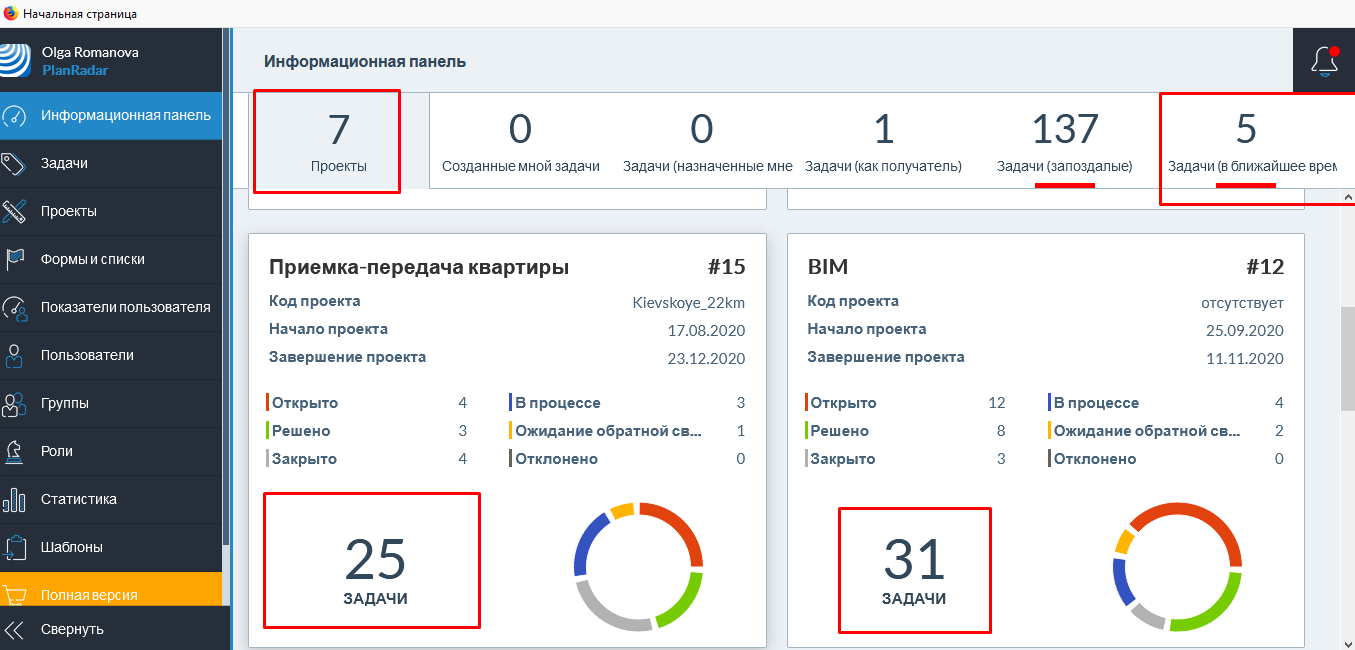

Как конкретно может помочь приложение PlanRadar минимизировать риски в строительстве и оптимизировать работу по затратам времени и ресурсов в решении задач?

Финансовые риски

Выявление рисков

PlanRadar позволяет вести в рамках одной системы разного рода документацию, собирать и хранить все данные по объекту, имеет широкий функционал по управлению задачами, по документированию событий и созданию отчетов. С его помощью рабочий процесс строительства становится более контролируемым и прозрачным.

*Кликните на картинку, чтобы она увеличилась.

Благодаря единой рабочей среде приложения, где собрана вся информация по объекту, и доступности к ней участников команды в любое время суток, коммуникации проходят быстрее и нет проблемы поиска информации — поскольку все обновления по объекту видны тут же, плюс, система присылает уведомления. Все документы надежно хранятся в облаке и всегда можно их поднять, чтобы увидеть первоначальную информацию.

Более того, используя BIM-модель, которая без проблем может быть загружена в PlanRadar (приложение поддерживает файлы формата .ifc и совместим со всеми основными CAD-инструментами многих ПО), можно получать развернутую информацию об объекте, по его материалам, производителям, поставщикам и таким образом быть в курсе запланированных затрат.

Оценка рисков

Единая платформа позволяет обеспечивать прозрачное ведение отчетности, назначать ответственных лиц и точно знать, на какие даты назначена сдача работы, видеть дедлайны и предупреждать об их приближении.

Таким образом осуществлять гибкий и эффективный надзор за всем проектом, планировать действия, предвосхищая возможные финансовые потери или ошибки.

Снижение рисков

Предотвратить возможные непредвиденные затраты также поможет применение функционала сравнения версий чертежей, которые могут показать, что именно было внесено в новый чертеж: ответственный специалист сможет быстро оценить корректность обновлений и отправить план или на доработку, или одобрить для следующих этапов.

Добавив задачи для субподрядчиков, вы сможете контролировать их работу:

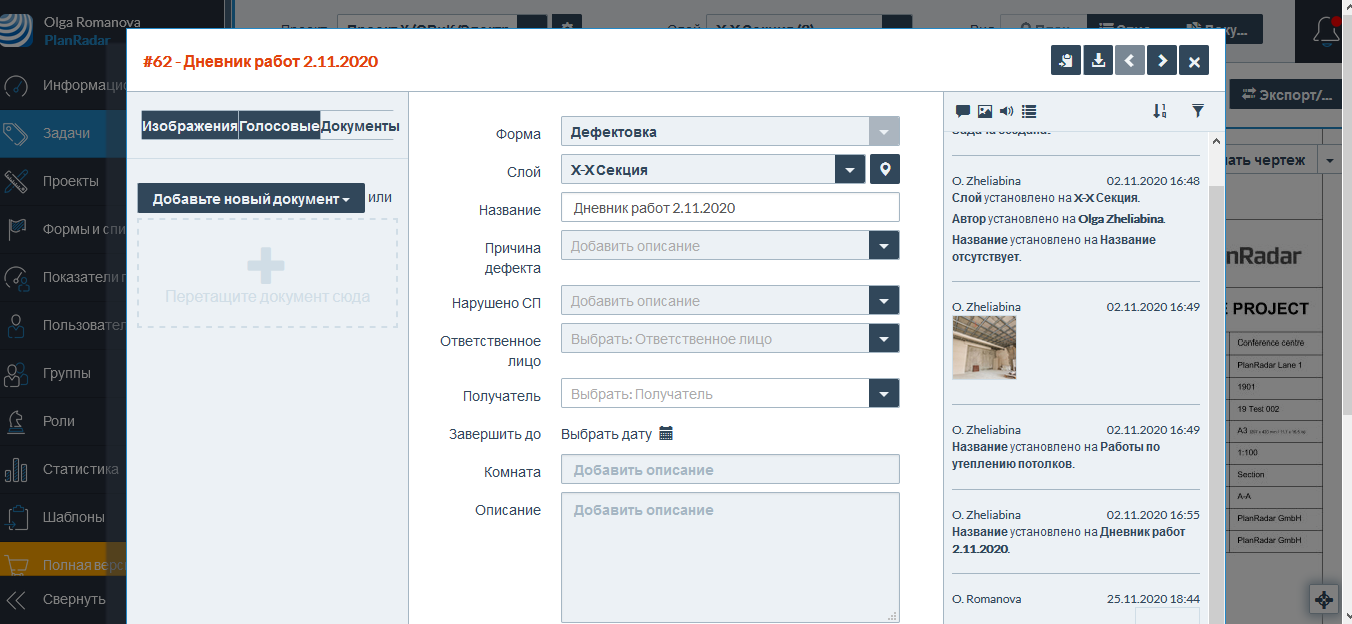

- цифровые задачи намного удобнее — можно тут же их сопровождать фото или текстом и все это в рамках единой системы, не нужно переключаться на разные приложения;

- работать с приложением можно на мобильном устройстве прямо в полевых условиях, без необходимости выезда в офис;

- у всех участников всегда самая свежая информация по объекту и коммуникация проходит в режиме реального времени.

Риски по безопасности

Закрытие рисков

Функционал PlanRadar имеет возможность составлять и назначать задачи по инвентаризации, проверке и контролю выполнения техбезопасности на объекте. Кроме того, здесь предусмотрено удобное ведение статистики и сбора данных, например, по производственным травмам, страховым случаям — всех тех задач, которые могут касаться безопасности на стройке.

Задокументировав в приложении точные даты по проверке объекта в вопросе соблюдения безопасности, всегда можно быть уверенным, что эта задача всегда будет на контроле, а в случае чего, иметь веское доказательство в адрес конкретного ответственного за происшествие.

Риски по срокам

Мониторинг рисков

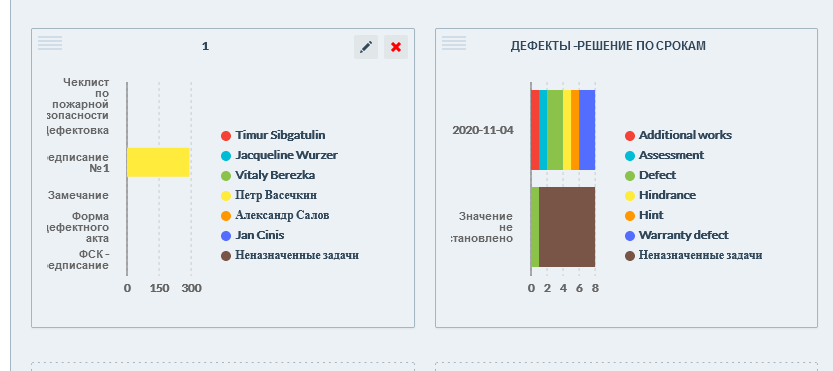

Используя цифровой дневник объекта на PlanRadar — все данные по проекту в удобной форме задач и с привязкой к плану — вы точно можете знать, когда задача должна быть завершена, где горят сроки, а где к решению вопроса еще не приступали. Кроме того, единая система для всех участников гарантирует, что у всех одинаковые и оперативные данные по проекту и не может быть разночтений.

Все возможные риски и грозящие проблемы могут быть заранее освещены: форма задач позволяет прикреплять изображения, записывать голосовые заметки, а также разную документацию. Эти данные доступны в режиме реального времени, оповещения могут приходить адресно на назначенное лицо.Таким образом вы сможете контролировать субподрядчиков и работы по объекту эффективнее, держа на контроле все изменения.

Риски потери качества

Снижение и предотвращение рисков

Контролировать качество работ на объекте и оперативно разрешать возникающие проблемы — это также намного эффективнее с PlanRadar. Это возможно благодаря удобному функционалу фиксации дефектов и возможностью бесшовно взаимодействовать в системе со всеми участниками проекта.

Теперь для проверки выполнения работ достаточно управляющего менеджера, который с мобильным девайсом обходит объект и тут же фиксирует дефекты: делает снимки и прикрепляет точной геометкой к чертежу объекта, добавляет описание, что нужно сделать, либо надиктовывает голосом замечание. Эта информация немедленно появляется у всех зарегистрированных участников проекта, и всегда можно назначить ответственное лицо за решение выявленного дефекта.

Вся информация по дефектам объекта может быть автоматически собрана в отдельный отчет, который одним кликом можно отослать всем заинтересованным членам команды. Таким образом вы контролируете и оперативно реагируете на возникающие проблемы на объекте, предвосхищая наслаивание проблем, когда переделка будет намного сложнее и дороже.

PlanRadar объединяет всю команду объекта, становится виртуальной строительной площадкой, где быстро можно раздать задачи, увидеть отчет о выполнении, добавить замечания или, обнаружив дефект или проблему, уведомить оперативно нужного специалиста для закрытия возникшего вопроса. В строительстве бумажная рутина и потеря времени на составление отчетности, проверки нескольких носителей информации, их сравнения здорово крадет время, а благодаря цифровому решению PlanRadar вы оптимизируете рабочие процессы, имея полный контроль за сроками выполнения задач, за качеством работ и за действиями членов проектной команды. Кроме того, у вас появляется отличный инструмент планирования, который также убережет вас от типичных промахов в менеджменте стройобъекта.

Выводите свои проекты на новый уровень. Попробуйте использовать PlanRadar бесплатно в течение 30 дней,чтобы оценить его возможности!

Источник: www.planradar.com

Оценка рисков от «А» до «Я». Часть 2. Какие рабочие места оценивать? Кто и как должен это делать?

Все ли рабочие места организации подлежат оценке рисков?

Ответ на этот вопрос одновременно и прост, и сложен.

В первую очередь, следует помнить, что, согласно статье 212 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья.

Поскольку требования статьи 212 ТК РФ относятся к обязанностям работодателя в отношении всех его работников и базируются на нормах статьи 37 Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, то ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, совершенно однозначен: оценке профессиональных рисков подлежат все рабочие места, имеющиеся у работодателя, без каких-либо исключений.

Но это формальный ответ, основывающийся исключительно на букве и логике действующего трудового законодательства.

Мы уже говорили в предыдущей статье, что оценка профессиональных (в смысле – «производственных») рисков, если подходить к ней не как к очередной навязанной государством «бумажной» процедуре, – действенный механизм комплексной оценки и улучшения безопасности труда. Из этого следует несколько неожиданный вывод: в первую очередь объектом оценки профессиональных рисков являются вовсе не рабочие места, а те рабочие зоны, то оборудование, те процессы, те помещения, которые используются, реализуются, применяются на всём производстве. Таким образом, главным объектом оценки производственных рисков является производственный процесс в целом, и говорить о том, что риски должны оцениваться именно на рабочих местах, в принципе, неверно (хотя это и соответствует положениям действующего законодательства).

В каждой рабочей зоне имеется своя номенклатура опасностей и соответствующих им рисков, а следовательно, все эти риски будут воздействовать на любого работника, который в течение смены может (или будет) находиться в данных рабочих зонах. Конечно, вероятность реализации опасностей и тяжести последствий реализации (т.е. величина риска) для каждого из этих работников будет разной, но это уже другой вопрос, который как раз и подлежит рассмотрению в ходе последующих (после идентификации опасностей) этапов оценки профессиональных рисков.

Таким образом, оценке рисков подлежит технологический процесс в целом, включая:

- рабочие места

- оборудование

- помещения (в том числе вспомогательные)

- инструмент и приспособления

- рабочие зоны (например, пути следования к рабочему месту)

- рабочие процессы

Причём результаты оценки рисков могут быть отнесены к любому из перечисленных объектов оценки риска.

Может ли работодатель выполнить оценку рисков в своей организации самостоятельно?

Действующее трудовое законодательство не содержит никаких указаний, каким именно образом работодатель может провести оценку рисков на своём предприятии. Соответственно, оценка рисков может быть проведена либо силами самого работодателя, либо силами приглашенной им сторонней организации.

К сожалению, на практике самостоятельно проводимый работодателем процесс «оценки профессионального риска» в подразделении зачастую представляет собой отправку линейному руководителю некоего опросника, в котором содержатся пункты примерно следующего содержания: «Инструктаж проведён?», «СИЗ выданы?», «Правила безопасности соблюдаются?». Разумеется, большая часть линейных руководителей даёт утвердительные ответы на эти и подобные им вопросы. Ответственный сотрудник (как правило – специалист по охране труда), получив такой опросник фиксирует низкий уровень риска, – что, в принципе, и требовалось работодателю.

На самом же деле, конечно, подобная процедура не имеет ничего общего с настоящей оценкой риска (если, конечно, работодателем не ставится задача выполнить оценку риска исключительно для того, чтобы минимизировать возможные претензии со стороны ГИТ).

Поэтому мы рекомендуем работодателю поручить оценку рисков сторонней экспертной организации, обладающей необходимым опытом, знаниями и компетенциями. Задача экспертов такой организации – осмотреть рабочее пространство, организацию рабочих мест, изучить используемые оборудование и инструмент, ознакомиться с реализуемыми технологическими процессами, проанализировать имеющиеся результаты специальной оценки условий труда (СОУТ) и производственного контроля, в необходимых случаях – выполнить инструментальные измерения уровней и значений опасных и вредных производственных факторов и реализовать ещё много различных процедур. Только при этих условиях результаты оценки рисков можно будет считать релевантными существующему положению дел в области безопасности труда.

Действующее законодательство не содержит чётко определённых критериев, которым должны соответствовать экспертные организации, проводящие оценку профессиональных рисков. Отсутствует также и реестр экспертов, имеющих право выполнять оценку, и хотя бы примерный перечень требований к ним. Однако некоторые рекомендации работодателю, принявшему решение проводить оценку рисков, привлекая для этого стороннюю экспертную организацию, мы всё же можем предложить.

Требования к экспертной организации, проводящей оценку рисков:

- Она включена в ведущийся Минтрудом России реестр организаций, оказывающих услуги по охране труда (проверить это можно здесь). Также обратите внимание на продолжительность нахождения экспертной организации в этом реестре.

- В структуре экспертной организации будет находиться собственная испытательная лаборатория, в установленном порядке аккредитованная Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией) на проведение необходимых измерений (этот пункт не обязательный, но желательный)

- Также желательно, чтобы экспертная организация была включена и в реестр организаций, проводящих СОУТ (проверить это можно здесь).

Весомым плюсом является наличие у экспертной организации методик оценки и управления профессиональными рисками (лучше – разработанных ею), апробированных при проведении соответствующих работ в разных областях деятельности.

Основные этапы процедуры оценки и управления рисками

В заголовке не случайно используется слово «управление». Мы уже вскользь упоминали, что за процедурами оценки рисков должны следовать и процедуры управления ими, иначе оценка рисков так и останется просто оценкой рисков, не предполагая при этом никаких мер по уменьшению уровней существующих опасностей, и уж тем более не подразумевая никаких профилактических мероприятий по недопущению возникновения этих опасностей в дальнейшем. В принципе, подобный подход к методам, реализуемым в схемах риск-менеджмента, использован в новом ГОСТ Р 58771-2019, в котором методы (в ГОСТ – «технологии») оценки и управления риском сгруппированы по блокам, отражающим последовательность этапов риск-менеджмента.

Термин «управление профессиональными рисками» также содержится и в статье 209 ТК РФ. Согласно приведенному в ней определению, управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами СУОТ и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Поэтому в дальнейшем, оставаясь в существующем правовом поле и используя словосочетание «оценка профессиональных рисков» или «оценка рисков», – мы будем понимать под ним именно систему оценки и управления рисками, т.е. то, что в мировой практике обычно именуют термином «риск-менеджмент».

Приведённые соображения полностью соответствуют букве и логике действующих в области оценки производственных рисков документов, среди которых в первую очередь можно назвать:

- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;

- ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технологии оценки риска;

- ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем;

- ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения;

- ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

Конечно, документов, так или иначе регламентирующих вопросы оценки рисков, в мире гораздо больше. Следует отметить, что в РФ практически отсутствуют законодательные и нормативные правовые акты в указанной области (за исключением нескольких упоминаний о рисках в ТК РФ и Типовом положении, о которых мы говорили ранее). Сфера оценки рисков в нашей стране регулируется документами (стандартами), имеющими статус нормативно-технических актов, то есть документами добровольного применения, и локальными нормативными актами работодателя, а также документами некоторых систем добровольной сертификации. Однако то обстоятельство, что большинство из действующих в РФ стандартов гармонизировано с уже неоднократно проверенными практикой международными документами (стандарты ISO, OHSAS и т.д.), позволяет считать, что их реализация позволит получить объективную картину состояния и условий безопасности труда и предложить, при необходимости, эффективные корректирующие мероприятия.

Процесс риск-менеджмента носит непрерывный циклический характер. Это означает, что недостаточно однократно реализовать последовательность указанных в схеме этапов – наоборот, завершение одного цикла риск-менеджмента означает начало следующего, призванного при следующем повторении обеспечить ещё большее приближение работодателя к достижению цели «нулевого травматизма».

Источник: ecostandardgroup.ru

Оценка профессиональных рисков: новые правила

Начало 2021 года было шоком для каждого специалиста по охране труда. В силу вступили 40 новых правил по охране труда, которые заменили собой более сотен действовавших ранее нормативных актов. При этом уменьшение правил ОТ не смягчило требований к работнику и работодателю. Практически в каждых правилах прописана обязательность применения дополнительных мер безопасности в соответствии с результатами оценки профессиональных рисков.

- Оценка профессиональных рисков: что изменилось в нормативной базе

- Оценка уровней профессиональных рисков силами работодателя

- Как оценить уровни профессиональных рисков на предприятии: пошаговый алгоритм

- Какое наказание грозит, если не провести оценку профрисков

- Проведение оценки профессиональных рисков у специалистов

Скачайте образцы:

Оценка профессиональных рисков: что изменилось в нормативной базе

Мы являемся свидетелями сдвига парадигмы в сторону риск-ориентированного подхода в охране труда. 95% новых правил содержат указание на необходимость не только проведения оценки профессиональных рисков, но и требования по применению их результатов.

Профессиональный риск — это вероятность причинения вреда здоровью при воздействии на работников вредных и опасных производственных факторов.

Оценка профессиональных рисков перешла из области теории в практическое действие. Теперь при выполнении требований новых правил по охране труда, работодатель не только должен провести оценку профессиональных рисков (это даже не обсуждается), а принять конкретные действия по применению ее результатов.

Таблица. Требования к оценке профрисков в правилах по охране труда

Подробнее об изменениях законодательной базы по охране труда прочитайте в нашей статье: Новые правила по охране труда: обзор НПА

Еще до начала выполнения работ с повышенной опасностью необходимо учесть результаты оценки рисков. Поэтому результаты оценки рисков обязательно оформите в виде карты оценки рисков и доведите не только для работников, но и для разработчиков планов производства работ (ППР) и выдающих наряд.

Пример

Монтажнику выдают одежду согласно типовым нормам. Но в правилах по охране труда при работе на высоте указано, что работодатель в зависимости от результатов оценки рисков должен принять меры по минимизации рисков. В компании необходимо разработать карту оценки рисков и передать ее в техническую службу работодателя для принятия дополнительных мер.

Образец карты проведения оценки профессиональных рисков

Если работников в подразделении много, сделайте сводную карту по всем рабочим местам. В карте оценки рисков нужно указать меры по снижению воздействия опасностей. В зависимости от того, какие меры перечислены в карте оценки рисков, нужно разрабатывать улучшенные нормы выдачи спецодежды, приобретение дополнительных средств индивидуальной или коллективной защиты.

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня профессионального риска вправе:

- устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие Правилам. Эти требования охраны труда необходимо закрепить в соответствующих инструкциях по охране труда, и доводить до работников в виде распоряжений, указаний, инструктажа;

- применять приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию процессов производства работ. Это необходимо для контроля за безопасным производством работ.

Если по результатам СОУТ на рабочих местах установили наличие вредных (опасных) условий, работодатель обязан провести мероприятия, чтобы улучшить условия труда работников, снизить уровень профессионального риска и воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. В случае, если сделать это невозможно из-за характера или условий деятельности предприятия, то проводить работы без обеспечения работников соответствующими средствами коллективной и индивидуальной защиты запрещается.

Обратите внимание! Продолжать работы на рабочих местах, имеющих критические риски для здоровья, возможно только после проведения мероприятий по изменению производственного процесса и условий проведения работ, обеспечивающих исключение или уменьшение воздействия вредных и (или) опасных факторов до уровня допустимого и разработки соответствующей нормативно-правовой или технической документации.

Работы, связанные с риском для жизни и здоровья работников, можно поручать только наиболее квалифицированным, опытным работникам, прошедшим специальную профессиональную подготовку. В статье 196 ТК РФ указано, что работодатель сам определяет, кому из сотрудников нужно повышать квалификацию. Поэтому сам работодатель принимает решение в пользу подготовки работников на наиболее опасные рабочие места.

Оценка уровней профессиональных рисков силами работодателя

Требования к проведению оценки профессиональных рисков установлены статьей 212 ТК РФ. Работников и кандидатов необходимо ознакомить с рисками по их должности. Если риски являются неприемлемыми с точки зрения соискателей, они вправе найти другое, более безопасное место работы.

Работодатель обязан провести оценку рисков на предприятии:

- составить реестр опасностей

- рассчитать вероятность наступления неблагоприятного исхода и ущерба здоровью

- составить план мероприятий по снижению или исключению рисков.

Многие специалисты по охране труда могут спросить, зачем же проводить оценку рисков, если уже проведена спецоценка. Всё очень просто. Во время спецоценки идентифицируют факторы, но не проводят оценку вероятности того, что фактор может привести к травме, острому или хроническому заболеванию, или к гибели. Если при приеме на работу человек узнает, что его рабочее место имеет высокую степень риска, у него есть выбор — принять этот риск, или искать другое место работы.

Одна из важнейших задач работодателя на этапе перехода к новой законодательной базе по охране труда — просмотреть и применить результаты уже проведенной оценки рисков. Для новых организаций и ИП-работодателей нужно срочно организовать оценку профрисков.

В соответствии с абзацами 7, 21-23 статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федерации и в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года новых правил по охране труда, специалисты по ОТ должны:

- организовать проведение внеочередных видов обучения по охране труда (инструктажи, внеочередная проверка знаний новых правил)

- провести первичное присвоение групп работ на высоте для работников с высоким риском падения со средств подмащивания (в УЦ, имеющих учебно-тренировочные полигоны)

- актуализировать комплект нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности

- актуализировать комплект локальных нормативных актов работодателя, в том числе инструкций по охране труда, программ обучения по охране труда работников, информационных материалов, использующихся в целях информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников

Методы оценки профессиональных рисков

Для оценки профессиональных рисков применяют любую методику, указанную в ГОСТ, в международных стандартах, а также авторские методики российских и зарубежных специалистов по техносферным рискам.

Работодатель вправе использовать любой метод по своему усмотрению , в зависимости от особенностей своей экономической деятельности и сложности производственных процессов, может разработать методику самостоятельно, если у него есть такая возможность.

Пример методик, которые может применять компания для оценки профрисков:

➤ Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011

Официально он действовал до 1 марта 2020 года и описывал 31 метод для идентификации и оценки профрисков. Отмена этого документа не является основанием для того, чтобы не применять действующие методики, указанные в нем, а также не является основанием почерпнуть из этого документа полезные рекомендации.

Совет эксперта: ГОСТ является документом для добровольного применения. Указывать отмененный ГОСТ в разделе «Порядок оценки рисков» Положения о СУОТ будет некорректным, поэтому просмотрите методики в нем, которые актуальны для вашей организации и являются действующими.

➤ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков».

Этот госстандарт определяет порядок оценки рисков вне зависимости от выбранной методики. Методик проведения оценки рисков много, но принцип оценки один и тот же: на входе — объективная информация о фактических условиях труда, а на выходе — план экстренных действий по исключению рисков (отказа от опасных работ) или по минимизации (компенсирующие меры). Этот ГОСТ также является добровольным документов, пока его не закрепят в локальном нормативном акте.

Совет эксперта: рекомендуем передать разработку раздела о проведении оценки рисков в организацию, которая будет проводить у вас оценку рисков. Если будете проводить оценку рисков сами, руководствуйтесь этим ГОСТ и выбирайте методику, которая решит ваши задачи.

Главные условия, которые обязан соблюдать работодатель при оценке уровней профессиональных рисков:

- учитывать текущую, прошлую и будущую деятельности компании;

- учитывать, что тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергающихся опасности;

- проводить оценку рисков при активном участии работников, занятых на этих рабочих местах, так как они владеют детализированной и точной информацией обо всех опасностях, связанных с выполнением ими своей работы;

- учитывать не только штатные условия деятельности, но и случаи отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

Как оценить уровни профессиональных рисков на предприятии: пошаговый алгоритм

1 этап. Идентификация рисков

Источниками информации для выявления опасностей служат:

- нормативные правовые и технические акты, справочная и научно-техническая литература, локальные нормативные акты и др.;

- результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- результаты специальной оценки условий труда на рабочих местах;

- результаты наблюдения за технологическим процессом, производственной средой, рабочим местом, работой подрядных организаций, внешними факторами производственной среды;

- результаты анализа анкет, полученных от работников.

- результаты аудита (опроса) сотрудников;

- опыт практической деятельности.

Кроме анкет, источниками информации для идентификации рисков могут быть данные статистической информации по травматизму и профзаболеваемости, данные производственного контроля, анализ должностных инструкций и стандартных операционных процедур (проекты производства работ, технологические карты и технические регламенты).

Рекомендация эксперта: все работники организации заполняют анкеты, в которых отмечают частоту и вероятность того, что опасность возникает редко, часто, или постоянно. На основе анализа источников информации нужно сформировать реестр идентифицированных опасностей, подлежащий регулярной и своевременной актуализации.

2 этап. Определение вероятности и частоты наступления ущерба

На втором этапе Реестр обрабатывают чтобы выяснить, какой ущерб может быть причинен, если опасность произойдет. Для этого экспертная группа, состоящая из членов комиссии по проведению рисков может самостоятельно или с привлечением внешнего эксперта установить напротив каждой опасности степень тяжести полученного повреждения здоровью.

Обратите внимание! В состав такой комиссии обязательно включите специалиста по охране труда, а также ведущих технических специалистов — экспертов, представителя профсоюза или другого органа работников.

Для правильной оценки рисков нужно установить качественные значения вероятностей наступления ущербов: низкая, средняя и высокая. При этом вероятность исхода, не связанного с наступлением ущерба, оценивают как среднюю.

Низкая — в должностных инструкциях отсутствует необходимость проведения операций, манипуляций, при которых характерна конкретная опасность. Поэтому опасность не должна возникнуть вообще.

Например, в реестре опасностей указана опасность укуса животного. При этом на рабочем месте и в рабочем пространстве (в том числе территории) данными с пульта видеонаблюдения не зафиксировано ни одного случая появления животного.

Средняя — наступление риска возможно при грубом нарушении работником требований охраны труда, стандартных операционных процедур, технологических карт и регламентов, или выполнение трудовых обязанностей, не включенных в должностную инструкцию, по которым работник не обучен, не имеет необходимую квалификацию и допуск.

Высокая — наступление риска возникновения опасности характерно для указанной должности и обусловлено технологией выполнения работ.

Например, во время СОУТ установили, что на работника воздействует такой фактор, как шум, и определили на рабочем месте вредные условия труда подкласса 3.1. А в ходе оценки профрисков установили, какова вероятность того, что работник потеряет слух.

3 этап. Оценка расчет рисков

На третьем этапе оценки рисков полученные данные по вероятности наступления угрозы и тяжести ее последствий рассчитывают для того, чтобы установить уровень риска по каждой опасности, а также интегрированный риск. Затем производят ранжирование — от опасности с высоким риском к низкому риску.

Для определения степени риска необходимо провести расчет. Для этого последовательно выполняют следующие операции:

- Идентифицируют опасности и при необходимости их проявления.

- Каждой идентифицированной опасности ставят в соответствие возможный ущерб и соответствующий ему весовой коэффициент.

- Определяют качественные значения вероятностей наступления ущербов и исхода, не связанного с наступлением ущерба, и соответствующие им весовые коэффициенты путем логического анализа дерева событий или с использованием вербального описания вероятностей (частот).

- Путем перемножения численных значений вероятностей (частот) наступления ущербов на соответствующие весовые коэффициенты ущербов определяют риски по каждой из идентифицированных опасностей.

- По шкале оценки значимости рисков оценивают значимости рисков по каждой из идентифицированных опасностей.

Путем сложения рисков для каждой идентифицированной опасности на рабочем месте определяют общий риск.

4 этап. Разработка плана мероприятий по снижению уровня риска и контроля его исполнения

На этом этапе заканчивается процесс непосредственно оценки, и наступает завершающий этап — этап принятия решения о снижении риска или отказа от него (исключение из технологической цепочки) и замену на приемлемый уровень риска. Это этап разработки плана мероприятий по снижению рисков.

По завершению работ по оценке профессиональных рисков, разрабатывают, утверждают и доводят до работников следующие локальные нормативные акты:

- реестр опасностей;

- отчет о проведении оценки уровней рисков, с указанием установленных уровней по каждому риску.

- план мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков

Все выявленные (идентифицированные) опасности должны быть учтены при проведении инструктажей на рабочем месте и стажировке.

Все средства индивидуальной защиты нужно выдавать, а средства коллективной защиты устанавливать с учетом выявленных опасностей.

5 этап. Управление оцененными рисками

Поскольку оценка рисков не является самоцелью, основным этапом является именно управление оцененными рисками. Принятие мер по снижению уровней профессиональных рисков или их исключению — вот такая задача стоит перед работодателем.

После вступления в силу приказа о применении результатов оценки профессиональных рисков, комиссия проводит работу по информированию работников о риске повреждения здоровья. Для этого нужно внести изменения в программу инструктажа на рабочем месте, программу вводного инструктажа, а также разместить материалы оценки профессиональных рисков в разделе «Охрана труда» — «Оценка профессиональных рисков на рабочих местах» на официальном сайте.

Обратите внимание! Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками необходимо постоянно оценивать. Для этого нужно проводить оценку эффективности мероприятий по снижению рисков с установленной периодичностью, например, не реже 1 раза в год (в три года, в пять лет) с составлением соответствующего отчета, согласованного представительным органом работников.

Какое наказание грозит, если не провести оценку профрисков

Оценка необходима для всех работодателей — если в компании работает хотя бы один сотрудник по трудовому договору (в том числе — внешний совместитель). Поэтому отсутствие в штате специалиста по охране труда не является основанием для непроведения оценки рисков , а соответственно, и правил по охране труда.

Статус оценки рисков существенно повысился после того, как процедуру указали в правилах по охране труда, являющихся нормативным правовым актом, прошедшим регистрацию в Минюсте России. Часть 1 статьи 5.27.1 КоАП трактует непроведение и неприменение результатов оценки рисков как нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в иных НПА Российской Федерации.

Штраф для компании составит до 80000 рублей, а для ИП или должностного лица организации — до 5000 рублей.

Проведение оценки профессиональных рисков у специалистов

Не каждый даже самый опытный специалист по охране труда способен лично провести оценку рисков. Да, он может организовать работу, но для проведения оценки нужна командная работа. Особенно это касается производственных предприятий и крупного бизнеса. Советуем к такой сложной задаче, как оценка профрисков, привлекать внешних экспертов или направлять членов своей внутренней комиссии на обучение. Грамотно провести оценку профрисков в вашей компании вы можете здесь >>>

Помните, что у сторонней организации по проведению оценки рисков есть очевидное преимущество — свежий, независимый взгляд на проблемы предприятия. Профессионалы из специализированной организации по охране труда «заточены» на оценку, владеют различными методиками, постоянно повышают квалификацию, участвуют в круглых столах, в конференциях.

Чтобы избежать претензий инспектора ГИТ, доверьте проведение рисков опытным профессионалам. Прочитайте нашу статью Оценка профессиональных рисков: какую компанию привлечь.

Источник: coko1.ru