Строительные материалы непосредственно влияют на восприятие архитектурного образа объекта, на его качество и экономические требования. Архитектор должен понимать, что строительные материалы выполняют комплекс функций, связанных с технологией строительных работ, эксплуатацией и композиционным строением здания, а также его стоимостью, включая цены и затраты на применение и эксплуатацию. Работа с материалами предполагает учёт действующих архитектурно-строительных норм и правил, а также природных и социальных факторов.

Строительное материаловедение – наука о строительных материалах, их составе, свойствах, внутреннем строении, технологии их изготовления и областях применения, а также о долговечности, надежности и конструкции зданий и сооружений. Строительное материаловедение является фундаментальной наукой прикладного характера и состоит из трёх компонентов: из практики, из теории и из мировоззренческих основ.

Практика – приоритетная часть строительного материаловедения. Она включает в себя знания о производстве строительных материалов и изделий из них и многообразного сырья. Она включает знания о технологии производства материалов, их основных свойствах, методах испытания, целесообразности применения тех или иных материалов или изделий в строительстве, а также знания о правилах эксплуатации.

Строительные материалы лекция 1 дата 10.09.21

Теория составляет сумму знаний обо всех материалах в их сложной совокупности и посвящена вскрытию и описанию общих закономерностей связи свойств материала с особенностью его строения и со свойствами тех веществ, из которых данный материал состоит. Также она посвящена описанию научных принципов и законов, лежащих в основе производства и при переработке строительного материала в изделие. Теория раскрывает сущность явлений и процессов, связанных с возникновением новообразований микро и макроструктурных элементов, их взаимосвязей при переработке и формировании единой структуры монолитно-строительных материалов. В ней содержится классификация материалов, методы оптимизации состава и структуры материала и методы проектирования этого состава с заданными свойствами.

Мировоззренческие основы науки способствуют обоснованному прогнозированию развития практики. Представляются прогрессивные и передовые технологии строительных материалов на уровне мировых достижений, в том числе безотходное производство с учётом долговечности, экологичности и защиты окружающей среды. Учитываются современные технологии.

3 Этапа развития материаловедения:

1 – Появляются основные понятия о материалах и их свойствах. Для этого этапа характерно небольшое количество разновидностей и опытных данных по качественным характеристикам материалов. С древних времён до начала второй половины 19 века. Знания получали философы, изучая материю. Большой вклад внесли такие учёные как Ломоносов и Менделеев.

2 – Со второй половины 19 века и закончился в первой половине 20 века. Закончился массовым производством строительных материалов и изделий, созданием новых материалов и их выпуском. Это связано с общим прогрессом промышленности и с массовым строительством гражданских и промышленных сооружений. Характерным является конкретное изучение составов и качества изучаемых материалов.

Роль природный материалов в современном строительстве.

Прогрессирует не только использование, но и переработка сырья, в связи с проблемой загрязнения окружающей среды и невозможности восстановления некоторых ресурсов. Происходит изучение различных методик испытания материалов.

3 – С начала 20 века и по нынешний период. Рост объёма производства традиционный, появление новых строительных материалов. Углубление специализированных наук об этих материалах. Интеграция научных знаний о строительных материалах и их свойствах.

К основным критериям выбора современного материала с эксплуатационно-технической и экономической точек зрения относятся: наличие заводского (лицензированного) производства, сравнительно меньшая средняя плотность при сохранении требуемой прочности и других эксплуатационно-технических характеристик, многофункциональность, возможность снизить расход энергетических ресурсов при эксплуатации зданий и сооружений.

Преимуществом заводского выпуска материалов считается мобильность производства (возможность его перестройки), возможность заказа архитектором, дизайнером, реставратором материалов с требуемыми характеристиками, безопасность, благоприятные условия труда.

Роль архитектора: формирование и выбор строительных материалов. Требования: умение правильно формировать необходимые требования к материалам, знание конструкции и основ фундаментальных наук, в том числе истории, связь с производственным материаловедением (посещение специальных выставок, чтение журналов, посещение конференций), помнить о назначении архитектора как социального работника (приоритет – человек и природа, цель – экономия, польза и красота).

Цветные металлы и сплавы

К ним относятся: алюминий и его сплавы — это лёгкий, технологичный, коррозионностойкий материал. В чистом виде его используют для изготовления фольги, отливки деталей.

Для изготовления алюминиевых изделий используют алюминиевые сплавы — алюминиево-марганцевый, алюминиево-магниевый… Применяемые в строительстве алюминиевые сплавы при незначительной плотности (2,7-2,9 г/см³), имеют прочностные характеристики, которые близки к прочностным характеристикам строительных сталей. Изделия из алюминиевых сплавов характеризуются простотой технологии изготовления, хорошим внешним видом, огне- и сейсмостойкостью, антимагнитностью, долговечностью.

Такое сочетание строительно-технологических свойств у алюминиевых сплавов позволяет им конкурировать со сталью. Использование алюминиевых сплавов в ограждающих конструкциях позволяет уменьшить вес стен и кровли в 10-80 раз, сократить трудоёмкость монтажа. Медь и её сплавы.

Медь — это тяжёлый цветной металл (плотностью 8,9 г/см³), мягкий и пластичный с высокой тепло- и электропроводностью. В чистом виде медь используют в электрических проводах. В основном медь применяют в сплавах различных видов. Сплав меди с оловом, алюминием, марганцем или никелем называют бронзой.

Бронза — это коррозионностойкий металл, обладающий высокими механическими свойствами. Применяют её для изготовления санитарно-технической арматуры. Сплав меди с цинком (до 40 %) называют латунью. Она обладает высокими механическими свойствами и коррозионной стойкостью, хорошо поддаётся горячей и холодной обработке. Её применяют в виде изделий, листов, проволоки, труб.

Цинк — это коррозионностойкий металл, применяемый в качестве антикоррозионного покрытия при оцинковывании стальных изделий в виде кровельной стали, болтов. Свинец — это тяжёлый, легкообрабатываемый, коррозионностойкий металл, применяемый для зачеканивания швов раструбных труб, герметизации деформационных швов, изготовления специальных труб.

3. Классификация строительных материалов.

В процессе строительства, эксплуатации и ремонта зданий и сооружений строительные изделия и конструкции из которых они возводятся подвергаются различным физико-механическим, физическим и технологическим воздействиям. От инженера-строителя требуется со знанием дела правильно выбрать материал, изделия или конструкцию которая обладает достаточной стойкостью, надёжностью и долговечностью для конкретных условий.

Строительные материалы и изделия, в соответствии с теорией ИСК, делятся на:[1]

Природные (естественные) — без изменения состава и внутреннего строения:

неорганические (каменные материалы и изделия); органические (древесные материалы, солома, костра, камыш, лузга, шерсть, коллаген).

Искусственные:

Безобжиговые (твердение при нормальных условиях) и автоклавные (твердение при температуре 175—200 °C и давлении водяного пара 0,9-1,6 МПа):

неорганические (клинкерные и клинкеросодержащие цементы, гипсовые, магнезиальные и др.);

органические (битумные и дектевые вяжущие вещества, эмульсии, пасты);

полимерные (термопластичные и термореактивные);

комплексные:

смешанные (смешения нескольких видов минеральных веществ);

компаундированные (смеси и сплавы органических материалов);

комбинированные (объединение минерального с органическим или полимерным).

Обжиговые — твердение из огненных расплавов:

шлаковые (по химической основности шлака);

керамические (по характеру и разновидности глины и др. компонентов);

стекломассовых (по показателю щелочности шихты);

каменное литье (по виду горной породы);

комплексное (по виду соединяемых компонентов, например: шлакокерамические, стеклошлаковые).

По применению классифицируются на две основные категории. К первой категории относят — конструкционные: кирпич, бетон, цемент, лесоматериалы и др. Их применяют при возведении различных элементов зданий (стен, перекрытий, покрытий, полов). Ко второй категории — специального назначения: гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические, отделочные и др.

Основные виды строительных материалов и изделий

каменные природные строительные материалы и изделия из них

вяжущие материалы неорганические и органические

лесные материалы и изделия из них металлические изделия

В зависимости от назначения, условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений подбираются соответствующие строительные материалы, которые обладают определёнными качествами и защитными свойствами от воздействия на них различной внешней среды. Учитывая эти особенности, любой строительный материал должен обладать определёнными строительно-техническими свойствами. Например, материал для наружных стен зданий должен обладать наименьшей теплопроводностью при достаточной прочности, чтобы защищать помещение от наружного холода; материал сооружения гидромелиоративного назначения — водонепроницаемостью и стойкостью к попеременному увлажнению и высыханию; материал для покрытия дорог (асфальт, бетон) должен иметь достаточную прочность и малую истираемость, чтобы выдержать нагрузки от транспорта.

Метод выдува (литья).

В данном случае в качестве сырья используется полиэтилен и полипропилен. Полипропилен обладает специфическими свойствами (усадка, малый интервал температуры пластификации и т.д.), поэтому при использовании его для формовки машина должна иметь специфические настройки и дополнительные устройства: систему двойного нагрева, более точное регулирование температуры, устройство предварительного нагрева, изменения в дизайне пресс-форм и пуасонов. Полипропилен требует также в 2-3 раза более длительного нагрева, чтобы достичь температуры пластификации, и в 2-3 раза дольше происходит его усадка в пресс-форме. Методом выдува, в основном, производятся пластиковые бутылки.

Метод термоформовки.

Этот метод используется при производстве стаканчиков для молочных продуктов, одноразовых стаканчиков под напитки, флаконов.

Формовка изделия осуществляется в три этапа на трех рабочих позициях.

На первом рабочем этапе технологического процесса точно определенная доза приготовленной в шнековом агрегате пластмассы выдавливается в полузакрытую форму. Затем производится прессование расплавленного материала за счет полного закрытия пресс-формы.

На втором этапе пресс-форма открывается, и несущий спутник вместе с заготовкой переносится в формующую станцию, состоящую из матрицы и пуансона. После закрытия формующей станции заготовка копирует форму матрицы. Для стабилизации полученной формы матрица охлаждается водой. Во время этого этапа на первой позиции карусели подготавливается следующая заготовка.

На третьем этапе производится открытие двух половин несущего элемента, при этом готовое изделие освобождается и выбрасывается через отверстие в боковой крышке автомата.

С помощью одной пресс-формы возможно изготовление одного вида продукции. Большинство представленного на рынке оборудования позволяет быстро переналадить производство путем замены пресс-формы, которая изготавливается дополнительно.

Инжекционные узлы литьевой машины классифицируются:

- по конструктивно-технологическим особенностям (без предварительной пластикации и с предварительной пластикацией)

- по методу пластикации (поршневые и шнековые)

- по конструкторскому оформлению (одно, двух и трех цилиндровые)

- по числу шнеков (одно и двух шнековые)

В машинах без предварительной пластикации стадия пластикации совместима по времени со стадией инжекции. В машинах с предварительной пластикацией полимер пластицируется, после чего впрыскивается в форму при перемещении поршня (шнека), т.е. пластикация и впрыскивание разделены.

В поршневых конструкциях полимер пластицируется за счет тепла от внешних нагревателей при продвижении от бункера к соплу.

В шнековых конструкциях полимер дополнительно пластицируется за счет выделяющейся внутренней теплоты трения при вращении шнека.

Одноцилиндровые конструкции поршневого типа применяются главным образом для литья небольших по массе изделий (не более 8-10 грамм), а также для литья композиций на основе полимеров с хрупкими анизотропными наполнителями.

Двухцилиндровые конструкции поршневого типа позволяют получить двухцветные или другие специальные изделия.

Одноцилиндровые конструкции одношнекового типа применяются для толстостенных изделий (обычно на многопозиционных машинах).

Двухцилиндровые конструкции одношнекового типа — для двухцветных толстостенных изделий, а также при необходимости увеличения производительности машины.

Литьевые машины поршневого типа характеризуются: большими потерями давления при впрыске полимера, трудностью регулирования технологических параметров формования и сложностью подбора технологического режима переработки.

Наиболее компактными, технологичными и обеспечивающими возможность регулирования основных параметров литья в широких интервалах являются одноцилиндровые конструкции шнекового типа.

Организация технологического процесса изготовления пластиковой тары строится на максимальной загруженности оборудования. Производственный процесс осуществляется круглосуточно, что позволяет рационально использовать производственное оборудование.

В зависимости от рабочего объема пресс-формы и ее геометрических размеров, от размеров и технических характеристик выпускаемых изделий для каждого конкретного случая и выбирается соответствующая литьевая машина и способ получения изделия. Очень часто для изготовления одного законченного изделия приходится использовать как разные полимеры, так и различные прес-формы и, соответственно, различные виды оборудования. Именно в силу выше перечисленных причин в нашем распоряжении и находится большой парк оборудования:

- для производства литьевых изделий — термопластавтоматы ДЕ 3330.Ф1, ДЕ 3132-250Ц1, ZJ-160 (р-во Китай); ;

- для производства выдувных изделий — выдувные автоматы «Chodos», тип 004141 и 004728;

- для производства литьевых и выдувных изделий в едином цикле — инжекционно-выдувной автомат «MSZ-25»;

- для производства выдувных ПЭТ изделий — полуавтомат BSBMM (пр-во КНР);

Полиэтилен

В зависимости от условий полимеризации различают три вида полиэтилена:

- Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) или низкой плотности (ПЭНП). Получают при давлении 1000-3000 атм и температуре около 180 градусов С. Инициатором служит кислород (радикальная полимеризация). Макромолекулы полиэтилена, полученного этим способом имеют разветвленное строение, этим объясняется его невысокая плотность (менее плотная упаковка макромолекул).

- Полиэтилен среднего давления (ПЭСД) получают в среде разбавителя при 35-40 атм и 125-150 градусов С на металлоксидных катализаторах.

- Полиэтилен низкого давления (ПЭНД) или высокой плотности (ПЭВП). Полимеризацию проводят в среде органического растворителя при давлении около 5 атм и температуре ниже 80 градусов Цельсия. Катализаторами являются металлоорганические комплексы (катализаторы Циглера-Натта). Процесс идет по ионному механизму.

В промышленности полиэтилен разных марок выпускается в виде блоков, листов и гранул. Перерабатываются они в изделия главным образом методом литья под давлением, экструзии (выдавливанием размягченного полимера через сопло шприц-машины) и выдувания.

Несмотря на то, что различные виды полиэтилена получают из одного и того же мономера, они представляют собой совершенно различные материалы, отличаясь друг от друга не меньше, чем от других полимеров. Это объясняется различными геометрическими формами молекул и разной способностью к кристаллизации.

СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

К основным свойствам портландцемента относятся:

а) средняя плотность;

б) истинная плотность;

в) тонкость помола;

д) сроки схватывания;

ж) равномерность изменения объема;

Средняя плотность портландцемента в рыхлом состоянии равна 1000-1100 кг/м3, в уплотненном — 1400-1700 кг/м3.

Истинная плотность составляет 3050-3150 кг/м3.

Тонкость помола определяется остатком на сите № 008 (размер ячейки в свету — 0,08 мм) не более 15% от общей навески или удельной поверхностью — площадью поверхности зерен (в квадратных сантиметрах) в 3 г цемента. Удельная поверхность портландцемента должна быть 2500-3000 см2/г. С увеличением тонкости помола цемента до 4000-4500 см2/г возрастает скорость твердения и повышается прочность цементного камня.

Водопотребность определяется количеством воды (в %), которое необходимо для получения цементного теста нормальной густоты, т.е. заданной стандартной пластичности. Нормальной густотой цементного теста считается его консистенция, при которой пестик стандартного прибора Вика не доходит до пластинки на 5-7 мм, что составляет 22-28% воды от массы цемента. Повышение водопотребности плохо сказывается на свойствах цемента:

уменьшаются прочность и морозостойкость, увеличиваются усадочные деформации и т.д. Снижают водопотребность цемента добавки-пластификаторы.

Сроки схватывания цементного теста нормальной густоты определяют на приборе Вика по глубине проникания иглы. Начало схватывания должно наступить не ранее чем через 45 мин, заканчивается оно не позднее чем через 10 ч от начала затворения. Эти показатели определяют при температуре (20 ± 2) °С. Схватывание портламендцемента обычно наступает через 1-2 ч, а заканчивается через 4-6 ч. На сроки схватывания портландцемента влияют его минералогический состав, тонкость помола и др.

Тепловыделение при твердении цемента происходит длительное время, поэтому сильный разогрев бетона и раствора не происходит. Если же объем укладываемого в конструкцию бетона велик (например, при возведении плотин или массивных фундаментов), то разогрев достигает 80 °С, что опасно: бетон растрескивается, разрушается.

Равномерность изменения объема цемента при твердении — признак его высокого качества. При твердении на воздухе цемент уменьшается в объеме — дает усадку. Линейная воздушная усадка цемента достигает 1 мм/м. При твердении в воде, особенно в начале твердения, цемент увеличивается в объеме — набухает. Линейное набухание его достигает 0,5 мм/м.

В конце твердения цемент даже в воде уменьшается в объеме.

Прочность портландцемента характеризуют маркой, которую устанавливают по пределу прочности при сжатии и изгибе образцов-балочек размерами 40x40x160 мм, испытанных в возрасте 28 суток твердения. Балочки изготавливают из цементно-песчаного раствора состава 1:3 (цемент : нормальный песок) стандартной консистенции при водоцементном отношении В/Ц = 0,4. На воздухе (над водой) образцы твердеют в течение суток, а в воде комнатной температуры (без форм) — 27 суток. Портландцементы разделяют на марки 300, 400, 500, 550 и 600.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделия и конструкции, изготовленные с использованием портландцемента, широко используют в надземных, подземных и подводных условиях. Его применяют для изготовления монолитного и сборного бетона и железобетона в жилищном, промышленном, гидротехническом, дорожном строительстве и т. д. На нем изготовляют тяжелые и легкие бетоны, ячеистые бетоны, строительные растворы высоких марок, теплоизоляционные материалы и т. д. Портландцемент не следует применять для конструкций, подвергающихся воздействию морской, минерализованной и даже пресной воды проточной или под сильным напором. В этих случаях рекомендуется использовать цементы специальных видов (сульфатостойкие, цементы с добавками).

Портландцемент, являющийся высококачественным и дефицитным материалом, необходимо расходовать экономно, заменяя его, где это технически возможно, более дешевыми вяжущими веществами — известью, гипсовыми вяжущими, смешанными цементами.

Стандартизация материалов

Основные требования к качеству материалов, изделий и готовых конструкций массового применения устанавливаются Государственными стандартами СССР (ГОСТ), отраслевыми стандартами (ОСТ), техническими условиями (ТУ).

В ГОСТах и ТУ содержатся краткое описание материала и способы его изготовления, указаны марки материалов и требования к их качеству, форма и размеры и допускаемые отклонения от них, а также правила транспортирования, приемки, упаковки и хранения, обеспечивающие сохранность материала, и методы испытаний. ГОСТы и ТУ — документы, устанавливающие, что данный материал или изделие одобрены для производства и применения при определенном его качестве.

Основные положения строительного проектирования и производства строительных работ регламентируются Строительными нормами и правилами (СНиП). СНиПы разработаны с учетом развития строительной индустрии, внедрения передовой техники в строительство, максимального использования в строительстве изделий и конструкций заводского изготовления.

В части II СНиП «Нормы проектирования» содержатся сведения о том, в каких конструкциях и как следует применять строительные материалы с указанием необходимых требований к свойствам этих материалов.

В стандартах и СНиПах требования к свойствам материалов выражены в виде марок на эти материалы. Марка строительных материалов — условный показатель, устанавливаемый по главнейшим эксплуатационным характеристикам или комплексу главнейших свойств материала. Так, существуют марки по прочности, плотности, морозостойкости, огнеупорности.

Один и тот же материал может иметь несколько марок по различным свойствам. Так, кирпич маркируют по прочности и морозостойкости, но основной из них считается марка по прочности — главнейшему эксплуатационному показателю. По прочности для всех природных и искусственных каменных материалов СНиПом установлены следующие марки: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 100; 125; 150; 200; 300 и т. д. до 3000. Цифра показывает минимально допустимый предел прочности материала, выраженный в кгс/см2 (например, кирпич марки 100 должен иметь прочность 10…12,5 МПа).

Теплоизоляционные материалы делят на марки по плотности. Это объясняется тем, что теплопроводность находится в прямой зависимости от плотности, но контролировать последнюю значительно проще. Например, минеральную вату выпускают марок 75; 100; 125; 150 (в этом случае размерность марки кг/м3).

Таблица 6.1

Виды и назначение малярных составов на основе минеральных вяжущих

| Виды связующего | Назначение малярного состава | Применение |

| Гипс | Шпатлевки | Выравнивание окрашиваемой поверхности |

| Известь | Грунтовки. Окрасочные составы: известковые известково-гипсовые | Окраска потолков, стен помещений временного характера, а также складов, подвалов. Окраска по наружной штукатурке |

| Декоративный портландцемент | Шпатлевки. Окрасочные составы: цементные известково-цементно-песчаные | Наружная и внутренняя окраска по штукатурке, кирпичу, бетону. Окраска фасадов по штукатурке |

| Жидкое стекло (калиевое, натриевое) | Грунтовки, шпатлевки Окрасочные декоративные силикатные составы Кислотостойкие составы | Окраска фасадов и лестничных клеток жилых домов по кирпичу, бетону, штукатурке. Антикоррозионная защита строительных конструкций и технологического оборудования |

При увеличении доли и размера частиц наполнителя шпатлевки приобретают новые свойства, назначение и название – растворные смеси.Составы растворных смесей, в которые входят такие основные компоненты, как минеральное вяжущее, мелкий заполнитель размером менее 5 мм и вода, рассчитывают в зависимости от назначения по специальным формулам с использованием графиков и таблиц. В результате твердения пластичная однородная смесь приобретает прочность искусственного камня, который называют строительным раствором. Для регулирования свойств в составы вводят минеральные (золы, шлак, опоку, туфы, глину) и химические (ускорители и замедлители твердения, пластификаторы и др.) добавки. При подборе состава растворов необходимо учитывать ихтехнологические особенности, к которым относятся следующие:

— растворные смеси наносят на готовую поверхность относительно тонким слоем (1 – 2 см);

— равномерное распределение растворов по поверхности достигается не за счет приложения механических воздействий, а в результате их высокой пластичности;

— растворные смеси наносят на пористую, водоотсасывающую поверхность материалов;

— так как скорость выработки растворных смесей небольшая (штукатурные, кладочные работы) и привозят их, как правило, при большом объеме работ на строительные площадки с завода в готовом виде (товарный раствор), следовательно, они должны обладать медленными сроками схватывания и загустевания;

— в связи с тем, что строительные растворы в процессе эксплуатации не испытывают высоких нагрузок, прочность их небольшая;

— для достижения заданной марки раствора рационально использовать низкомарочные вяжущие (известь, гипс, наполненный цемент);

— твердение растворных смесей происходит только в естественных условиях.

36 Примеры применения природных каменных материалов в архитектурно-строительной практике.

37 Номенклатура материалов на основе минеральных вяжущих

Строительными вяжущими веществами называют порошкообразные материалы, которые при затворении водой образуют пластичное тесто, способное затвердевать и превращаться в прочный камень.

В зависимости от состава, основных свойств и областей применения минеральные вяжущие делятся на 4 группы:

Воздушные вяжущие.

Они после затворения водой способны сохранять и наращивать прочность в воздушно-сухих условиях. Используются для надземных сооружений, не подвергающиеся воздействию воды.

К такому роду вяжущих относятся:

o гипс строительный

o гипс формовочный

o гипс высокопрочный(технический)

o ангидритовый цемент

o высокообжиговый гипс(эстрих-гипс)

o известь негашёная CaO

o известь гидратная Ca(OH)2

o каустический магнезит MgO

o каустический доломит MgO*CaCO3

Гидравлические вяжущие.

После затворения водой и предварительного затвердевания на воздухе, способны сохранять и наращивать прочность в воде. Применяются в строительстве надземных, подземных и подводных сооружений.

К ним относятся:

o гидравлическая известь

o портланд цемент

o смешанные вяжущие на основе извести(известково пуцолановые, известково шлаковые)

o расширяющиеся цементы

o глиноземистый цемент

o гипсоцементно пуцолановые вяжущие

Автоклавные вяжущие.

Способны затвердевать и превращаться в камень в атмосфере насыщенной водяным паром и при давлении выше атмосферного.

Например:

P = 0.8 — 1.5 MПа

t = 174.5 — 200 C

К ним относятся:

Кислотоупорные вяжущие

После твердения в атмосфере тёплого сухого воздуха, способны длительное время выдерживать действие основных кислот.

o В эту группу входят: кварцевый кремнефтористый цемент

38 Пороки древесины Недостатки отдельных участков древесины, снижающие ее качество и ограничивающие возможность ее использования, называют пороками древесины. Они могут быть следствием неправильного роста древесины, разрушения ее тканей грибками, насекомыми, механическим воздействием, а также вызваны неправильным хранением. В соответствии с ГОСТ 2140-81 все пороки древесины делят на 9 групп:

трещины;

сучки;

пороки формы ствола;

пороки строения древесины;

химические окраски;

грибные поражения;

биологические повреждения;

инородные включения, механические повреждения и пороки обработки;

Покоробленности.

Сучки представляют собой основание ветвей в стволе. По разным признакам (расположению, форме, степени срастания с древесиной, состоянию древесины сучка и др.) они делятся на 27 разновидностей. Это основной сортоопределяющий порок древесины почти во всех сортиментах и деталях из древесины.

Сучки снижают показатели механических свойств и не только из-за области, ими занятой, а из-за искривления волокон вокруг них. Однако в отдельных случаях сучки увеличивают прочность, например при скалывании вдоль волокон в тангентальном направлении. Трещины — это продольные разрывы древесины, возникающие, как правило, под действием внутренних напряжений, превосходящих предел ее прочности при растяжении поперек волокон. Трещины по типам, положению в сортименте, глубине и ширине распространения делятся на 17 разновидностей. Влияние трещин на свойства древесины зависит от положения их по отношению к действующим силам и видам нагрузки.

Роль строительных материалов на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации сооружений.

Строительные материалы непосредственно влияют на восприятие архитектурного образа объекта, на его качество и экономические требования. Архитектор должен понимать, что строительные материалы выполняют комплекс функций, связанных с технологией строительных работ, эксплуатацией и композиционным строением здания, а также его стоимостью, включая цены и затраты на применение и эксплуатацию. Работа с материалами предполагает учёт действующих архитектурно-строительных норм и правил, а также природных и социальных факторов.

Строительное материаловедение – наука о строительных материалах, их составе, свойствах, внутреннем строении, технологии их изготовления и областях применения, а также о долговечности, надежности и конструкции зданий и сооружений. Строительное материаловедение является фундаментальной наукой прикладного характера и состоит из трёх компонентов: из практики, из теории и из мировоззренческих основ.

Практика – приоритетная часть строительного материаловедения. Она включает в себя знания о производстве строительных материалов и изделий из них и многообразного сырья. Она включает знания о технологии производства материалов, их основных свойствах, методах испытания, целесообразности применения тех или иных материалов или изделий в строительстве, а также знания о правилах эксплуатации.

Теория составляет сумму знаний обо всех материалах в их сложной совокупности и посвящена вскрытию и описанию общих закономерностей связи свойств материала с особенностью его строения и со свойствами тех веществ, из которых данный материал состоит. Также она посвящена описанию научных принципов и законов, лежащих в основе производства и при переработке строительного материала в изделие. Теория раскрывает сущность явлений и процессов, связанных с возникновением новообразований микро и макроструктурных элементов, их взаимосвязей при переработке и формировании единой структуры монолитно-строительных материалов. В ней содержится классификация материалов, методы оптимизации состава и структуры материала и методы проектирования этого состава с заданными свойствами.

Мировоззренческие основы науки способствуют обоснованному прогнозированию развития практики. Представляются прогрессивные и передовые технологии строительных материалов на уровне мировых достижений, в том числе безотходное производство с учётом долговечности, экологичности и защиты окружающей среды. Учитываются современные технологии.

3 Этапа развития материаловедения:

1 – Появляются основные понятия о материалах и их свойствах. Для этого этапа характерно небольшое количество разновидностей и опытных данных по качественным характеристикам материалов. С древних времён до начала второй половины 19 века. Знания получали философы, изучая материю. Большой вклад внесли такие учёные как Ломоносов и Менделеев.

2 – Со второй половины 19 века и закончился в первой половине 20 века. Закончился массовым производством строительных материалов и изделий, созданием новых материалов и их выпуском. Это связано с общим прогрессом промышленности и с массовым строительством гражданских и промышленных сооружений. Характерным является конкретное изучение составов и качества изучаемых материалов.

Прогрессирует не только использование, но и переработка сырья, в связи с проблемой загрязнения окружающей среды и невозможности восстановления некоторых ресурсов. Происходит изучение различных методик испытания материалов.

3 – С начала 20 века и по нынешний период. Рост объёма производства традиционный, появление новых строительных материалов. Углубление специализированных наук об этих материалах. Интеграция научных знаний о строительных материалах и их свойствах.

К основным критериям выбора современного материала с эксплуатационно-технической и экономической точек зрения относятся: наличие заводского (лицензированного) производства, сравнительно меньшая средняя плотность при сохранении требуемой прочности и других эксплуатационно-технических характеристик, многофункциональность, возможность снизить расход энергетических ресурсов при эксплуатации зданий и сооружений.

Преимуществом заводского выпуска материалов считается мобильность производства (возможность его перестройки), возможность заказа архитектором, дизайнером, реставратором материалов с требуемыми характеристиками, безопасность, благоприятные условия труда.

Роль архитектора: формирование и выбор строительных материалов. Требования: умение правильно формировать необходимые требования к материалам, знание конструкции и основ фундаментальных наук, в том числе истории, связь с производственным материаловедением (посещение специальных выставок, чтение журналов, посещение конференций), помнить о назначении архитектора как социального работника (приоритет – человек и природа, цель – экономия, польза и красота).

Источник: infopedia.su

Роль строительных материалов

Изучению различных свойств строительных материалов и вопросам наиболее экономически целесообразного использования их в строительстве посвящён курс «Строительные материалы (СМ)». Кроме самостоятельного изучения, курс СМ является базовой наукой для технологи, экономики, строительной конструкции.

Всегда надо помнить, что СМ во всех затратах на стр-во составляют 50-70% от всех затрат, вмещают в себя 1/3 всех капит. вложений. В хозяйстве республики на их производство расходуется 1/5 часть всего нац. дохода, примерно 50% всего грузооборота на перевозки материала и сырья. Поэтому, чтобы стр-во являлось эффективным, необходимо знать свойства и особенности материалов, что в свою очередь даёт возможность строителю эффективно использовать материал, т. е. правильно их выбрать, применить наилучшие приёмы для укладки, заменить один материал на другой, принять меры по защите, организовать правильное транспортирование. Чтобы не допустить снижения качества, строитель должен уметь оценивать свойства материала числовыми показателями. Для этих целей разработаны нормативные документы, включая методы испытаний.

Для удешевления стр-ва и повышения его качества необходимо стремиться избежать неоправданных потерь материалов, к совершенствованию их изготовления.

Для выполнения обширных строительных программ создана многоотраслевая промышленность по производству СМ (пр-во вяжущих, бетонных, керамических изделий и т. д.).

Развитие промышленности СМ имеет свою историю. Мощным прорывом было пр-во минер-х и вяжущих в-в и бетона. Развитие той или иной отрасли пр-ва СМ тесно связано с производственными отношениями. Так, значительно возрос выпуск СМ и расширилась их номенклатура с развитием капиталистических отношений. Строились заводы, что потребовало выпуска новых СМ.

Так появились гидравлич. вяжущие, ж/б изделия, полимерные материалы.

Классификация строительных материалов и изделий

Обширная номенклатура м-лов, их разнообразие по технологиям получения затрудняет их изучение, поэтому для удобства их классифицируют по различным признакам.

Наиболее удобным классиф. признаком является классификация по технологии получения м-лов. В основу этой кл-ции положены вид сырья, их к-го изготовляются м-лы, и технологические приёмы, обеспечивающие их получение. Т. о., классиф. группа объединяет м-лы с общими свойствами. Согласно этой кл-ции м-лы делятся на:

1)Природные каменные м-лы. Их получают из горн. пород и м-лов вулканического, осадочного, метаморф. происхождения, используют в виде штучных изделий, сырья для получения др. м-лов или отдельных компонентов др. м-лов.

2)Минеральные вяжущие вещества. М-лы этой группы явл-ся продуктами обжига прир. сырья или иск. подобранной сырьевой смеси с последующим измельчением в порошок (гипс, известь).

3)Керамические м-лы и изделия – получают из глины путём формовки и обжига.

4)Бетоны и изделия из них. Вкл. бетоны на неорганич. основе, ЖБИ, ЖБК.

5)Строительные растворы. Разновидность бетона без крупного заполнителя, дополнит. классифицируется по назначению.

6)Иск. каменные, необжиговые м-лы. Изделия на основе неорганич. вяж-х автоклавной технологии (силикат, бетон и кирпич, грунтобетоны, асбестоцементные изделия).

7)М-лы из стекла и др. расплавов. Стекло и каменное литьё.

8)М-лы и изделия из древесины.

9)Органич. вяжущие вещества, м-лы на их основе. Битумные и дёгтевые вяжущие, рулонные, кровельные, гидроизоляционные, асфальто-бетонные.

10)Металлы и изделия из них. Чёрные и цветные металлы и их сплавы.

11)м-лы и изделия из пластмасс. В их составе имеются полимеры.

12)Теплоизоляционные и аккум. м-лы. Плёнообразующие м-лы, применяемые для защиты от коррозии др. м-лов и их отделки.

Понятие о стандартизации и унификации СМ и изделий

Несмотря на разнообразие м-лов, способов их пр-ва, важнейшие требования, предъявляемые к ним, в большинстве случаев общие. К числу таких общих требований относят прочность, долговечность, теплопроводность, корроз. стойкость и др. Т. е. каждый м-л должен обладать комплексом свойств, обеспечивающих его надёжность в процессе эксплуатации.

Свойства м-ла оцениваются числовыми показателями, устанавливаемыми при испытаниях м-ла по соответствующим стандартам. Существуют различные стандарты. По сфере действия стандарты делятся на категории: международные (ИСО), государственные (ГОСТ), республиканские (РСТ), отраслевые (ОСТ), стандарты предприятий (СТП).

В области СМ и изделий наиболее распространены стандарты: технических условий, технических требований, типов изделий и их основных параметров, методов испытаний. правил приёмки, маркировки, упаковки, транспортирвоаня и хранения.

Одна из особенностей государственной системы стандартизации с строительстве состоит в том, что здесь кроме стандартов действует система нормативных документов, объединённых в строительные нормы и правила (СНиП).

СНиП представляет собой свод нормативных документов по проектированию, строительству и строительным материалам, обязательный для всех предприятий и организаций. Методическую основу стандартизации размеров при пр-ве СМ, проектировании и при возведении сооружений составляет единая модульная система (ЕМС), в основу к-рой положен 1 модуль (1М = 100 мм). ЕМС представляет собой совокупность правил координации размеров эл-тов зданий, строит. изделий и конструкций, оборудования, что позволяет унифицировать и сокращать число типоразмеров стр. изделий, обеспечивает их взаимозаменямость при отсутствии требуемого м-ла или к-ции. В ЕМС входят также производные модули, к-рые получают путём умножения осн. модуля на целые или дробные к-ты.

Основные свойства материалов

Свойство – способность м-ла определённым образом реагировать на отдельный фактор или чаще действующий в совокупности с др. внешн. или внутр. факторами.

Применяя м-лы в стр-ве, нужно знать не только их эксплуатационные св-ва, но и принимать во внимание среду, в к-рой работает м-л. Так, например, прочность м-ла д. соотв-ть величине напряжений, возникающих в м-ле от внешн. нагрузки.

Но даже очень прочный м-л, напр., сталь, быстро разрушится, если поместить его в агрессивную среду, т. е. м-л должен обладать помимо прочности стойкостью в определённых условиях эксплуатации. Ряд свойств м-лов, таких как прочность, ср. плотность. пористость – одинаково важны для всех м-лов, как при оценке их кач-ва, так и для технико-экон. расчётов. Совокупность свойств различных СМ обобщается термином строительно-технические свойства. Их условно делят на 4 группы: физические, механические, технологические, химические.

Св-ва м-лов связаны с особенностью их строения (структурой). В меньшей мере зависят от хим. и минерал. состава. Любые изменения на микро- и макро-уровне (х-ра пористости. вида пористости, степени кристаллизации, размеров кристаллов) приводят к изменению строительно-технических свойств м-ла. Для определения и оценки свойств м-лов существуют лабораторные и полевые испытания. Методики испытаний предусмотрены стандартами. в зависимости от полученных показателей свойств м-лы делят на классы, марки, сорта.

Физические свойства

Физическое состояние СМ достаточно полно характериз-ся плотностью, ср. плотностью, насыпной плотностью (для сыпучих м-лов), пористостью. Эти параметры принято называть параметрами состояний.

Плотность (ист. плотность) – масса вещ-ва м-ла в единице абс. объёма.

Определяют плотность по стандартной методике, где предусматривается измельчение пробы высушенного м-ла в порошок, проходящий сквозь сетку с отверстиями 0,25 мм.

Абс. объём определяют с помощью пикнометра (объёмометра) по объёму вытесненной порошком жидкости.

Ср. плотность — масса в ед. объёма в ест. состоянии, включая пустоты и поры.

[кг/м 3 ]

Ср. насыпная плотность:

[кг/м 3 , т/м 3 ]

Ср. плотность большинства СМ меньше их плотности, за исключением очень плотных м-лов, не имеющих пор (стекло, металл), где или.

хар-т многие спец. свойства м-ла (теплозащитные, прочностные, морозостойкость), а также необходима при определении подъёмно-транспортных средств, веса зданий и сооружений. сильно зависит от влажности. Для различных м-ловколеблется в широких пределах, от 10 до 10000 кг/м 3 .

Относит. плотность хар-т собой степень заполнения объёма м-ла в-вом.

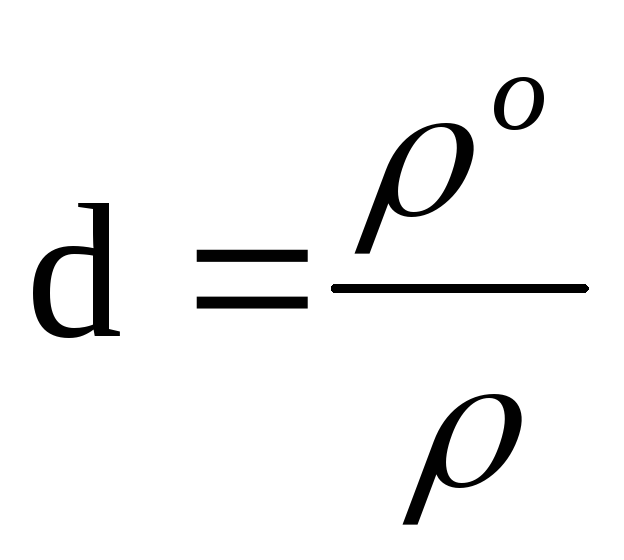

d=1 у плотных м-лов без пор и d

Плотность м-ла в отнош. пл-ти воды при 4ºС — безразмерная величина.

Пористость — является дополнением к плотности до единицы объёма.

Поры представляют собой ячейки, не заполненные структ. м-лом. По величине они м. б. от нескольких ангстрем () до нескольких см. По содержанию в м-ле кол-во пор может быть от 0 до 98%. От величины пористости, её размеров и формы, равномерности распространения по объёму, структуры пор — зависят практически все эксплуатационные свойства м-лов.

Поэтому все сведения о пористости позволяют более надёжно выбрать м-л для той или иной среды эксплуатации. Различают следующие виды пористости: общая, интегральная (открытая), закрытая, дифференциальная.

Важной характеристикой пористости является средний радиус капилляров (λ) и к-т однородности пор (α).

Характеристики порового пространства определяются различными методами. Наиболее распространены методы ртутной порометрии, основанные на определении величины давления, при котором ртуть заполняет поры м-ла. Чем выше давление. тем в более мелкие поры закачивается ртуть. Размеры пор вычисляют по формуле:

,

где Р — давление ртути, d — диаметр поры, σ — поверхностное напряжение ртути, θ — угол смачивания ртутью тв. пов-ти.

Другой способ определения размера пор — по кинетике водонасыщения.

Свойства м-лов по отношению к действию воды. Влажность — хар-т кол-во воды, к-рое содержится в порах образца м-ла и адсорбировано на его поверхности и удаляется при высушивании м-ла при темп. ≤105˚С.

где m 1 — масса высушенного образца, m 2 — масса образца до сушки.

Гигроскопичность — спос-ть м-ла поглощать и конденсировать водяные пары воздуха. Эта способность обусловлена молекулярной адсорбцией и капиллярной конденсацией. Этот процесс носит название сорбция и является обратимым.

Капиллярная конденсация возможна в очень малых капиллярах радиусом менее 1000Å. 1Å=10 -8 см

Макс. гигроскопич. увлажнение хар-ся величиной отношения массы поглощённой влаги при относит. влажности 100% и t=20ºС к массе сухого м-ла (в %). В связи с обратимостью процессов различают равновесную влажность, комнатно-сухую, воздушно-сухую.

Водопоглощение — спос-ть м-ла поглощать и удерживать воду при непосредственном контакте с ней.

по массе

по объёму

где m2 — масса насыщенного образца, m1 — масса сухого образца, V — объём образца, ρ о — плотность образца.

Важным показателем для прогнозирования морозостойкости м-ла явл-ся коэф-т насыщения, характеризующий собой степень заполнения пор водой:

Кнас.

где П — общая пористость.

При Кнас.=1 все поры насыщены водой, м-л не морозостойкий. Для морозостойких м-лов Кнас. не может составлять более 0,8.

Коэф-т размягчения м-лов хар-ет водостойкость, т. е. спос-ть м-лов сопротивляться снижению прочностных свойств при увлажнении.

Кразм.=

Водопроницаемость и паропроницаемость — спос-ть м-ла пропускать воду под давлением. Хар-ся коэф-том фильтрации

Кф.=м/г

где Vв — объём воды, проходящей через стенку толщиной а=1м площадью S=1м 2 , Р2 — Р1 = 1 ат., t=1 ч.

Водонепроницаемость — обратная величина водопроницаемости. М-лы хар-ся маркой по водонепроницаемости, обозначающей собой одностороннее гидростатическое давление (Па), при кот-м стандартные образцы при испытании начинают фильтровать через себя воду.

Паро- и газопроницаемость — спос-ть м-ла пропускать через свою толщу водяной пар или газы. Оценивается аналогичными коэф-тами.

Влажностные деформации. При изменении влажности м-лы изменяют свои размеры и объём.

Усадка (усушка) — уменьшение размеров и объёма м-ла при высыхании вследствие сближения частиц за счёт капиллярных сил.

Деформация набухания — увеличение объёма вследствие увеличения водных оболочек вокруг частиц м-ла.

Частая смена деформаций усадки и набухания ведёт к расшатыванию структуры и потере прочности.

Морозостойкость м-ла зависит от того, насколько поры при водонасыщении заполняются водой, т. е. от наличия открытых и закрытых пор.

Морозостойкость оценивается числом циклов попеременного замораживания и оттаивания при t от -17˚ до +20˚С, которое должен выдержать м-л, не снизив прочность более чем на 15% и массу на 5% при стандартных испытаниях. Числу циклов соответствует цифровое обозначение марки морозостойкости: F50, F100, F600 (Мр50, Мр100, Мр600).

Морозостойкость — свойство м-лов, хар-щее их спос-ть сопротивляться многократному замораживанию и оттаиванию в насыщенном водой состоянии без видимых разрушений и потерь прочности.

Разрушение м-ла при циклических воздействиях тепла и холода связано с увеличением в объёме при переходе воды в лёд и появлением напряжений. вызванных давлением льда на стенки пор.

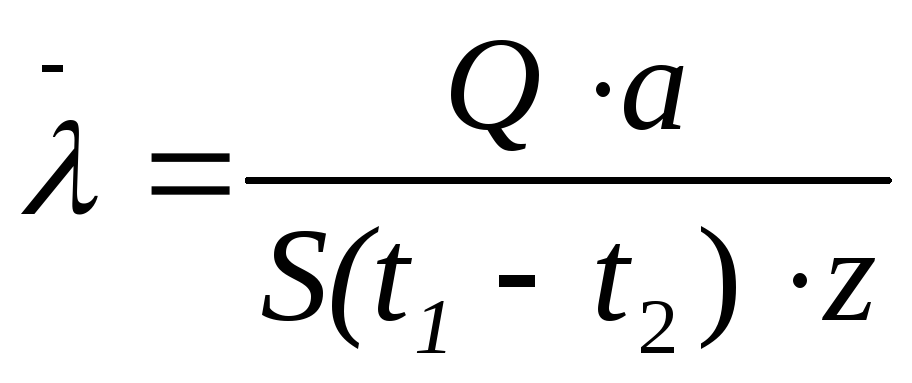

Теплопроводность — спос-ть м-ла передавать тепло через толщу от одной поверхности к другой. Характеризуется коэф-м теплопроводности:

Вт/м˚С,

где Q — кол-во тепла, проходящего через стенку м-ла толщиной а=1 м и площадью S=1м 2 , за время z=1ч., при разности температур t1 — t2 = 1˚C.

К-т теплопроводности — важнейшая х-ка м-лов, используемых в ограждающих конструкциях.

Теплоёмкость — спос-ть м-ла поглощать при нагревании тепло. Оценивается к-том теплоёмкости или удельной теплоёмкостью = кол-ву тепла, к-е необходимо для нагревания 1 кг м-ла на 1˚С. Удельная теплоёмкость используется при расчётах теплоустойчивости ограждающих конструкций.

Огнестойкость и огнеупорность. Огнестойкость — спос-ть м-ла противостоять действию открытого огня в течение длительного времени.

Огнеупорность — свойство м-ла выдерживать длительное воздействие высоких температур, не размягчаясь и не деформируясь.

По огнестойкости м-лы делятся на: несгораемые (гранит, бетон, кирпич); трудносгораемые (асфальтобетон); сгораемые (древесина незащищённая, др. органические м-лы, полимеры).

По огнеупорности м-лы делятся на 3 группы: мягкоплавкие (tпл.≤1350˚С); тугоплавкие (tпл.= 1350 ÷ 1580˚С); огнеупорные (tпл. 1580 ÷ 1770˚С (жаростойкие м-лы — tпл.>1000˚С; особо огнеупорные — >2000˚С).

Химическая стойкость — способность м-ла сопротивляться действию агрессивных сред, не разрушаясь. Хим. стойкость м-ла зависит от многих факторов, в первую очередь от хим. состава м-ла и его плотности.

Стойкость м-ла в кислой или щелочной среде можно оценить по модулю основности:

Если Мо>1, то м-л щёлочестоек.

Долговечность и надёжность. Долговечность измеряется сроком службы м-ла без потери эксплуатационных качеств. По сроку службы различают 3 степени долговечности: 1) 100 лет; 2) 50 лет; 3) 20 лет.

Надёжность — свойство м-ла сохранять работоспособность до определённого срока. Это общее свойство, состоящее из долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости эксплуатационных характеристик на весь срок эксплуатации.

Источник: studfile.net

Строительные материалы в народном хозяйстве и исторические сооружения

Строительные материалы являются основой нашего огромного строительства — промышленного, жилищного, гидротехнического, транспортного.

К числу важнейших строительных материалов относятся: металл, лесные материалы, цемент, бетон, кирпич, камень, шифер (асбестоцементный), черепица, рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, теплоизоляционные, стекло и др.

Значение строительных материалов для народного хозяйства видно из того, что расходы на них составляют около 50% стоимости строительства (без стоимости оборудования). Для удешевления строительства чрезвычайно важно дальнейшее снижение стоимости строительных материалов и экономия их.

Более решительное внедрение новых прогрессивных стеновых материалов; увеличение производства шлакобетонных и крупных бетонных блоков; значительное увеличение выпуска новых высококачественных отделочных и облицовочных строительных материалов, деталей и конструкций заводского изготовления из керамики, гипса, бетона и железобетона, способствующих дальнейшей индустриализации строительства, снижающих его стоимость и улучшающих архитектурно строительные и эксплуатационные качества зданий и сооружений.

В начале ХХI века задаются вопросом о будущих строительных материалах. Бурное развитие науки и техники затрудняет прогнозирование: еще четыре десятилетия назад не было широкого применения полимерных строительных материалов, а о современных «истинных» композитах было известно только узкому кругу специалистов.

Тем не менее можно предположить, что основными строительными материалами также будут металл, бетон и железобетон, керамика, стекло, древесина, полимеры. Строительные материалы будут создаваться на той же сырьевой основе, но с применением новых рецептур компонентов и технологических приемов, что даст более высокое эксплуатационное качество и соответственно долговечность и надежность. Будет максимальное использование отходов различных производств, отработавших изделий, местного и домашнего мусора. Строительные материалы будут выбираться по экологическим критериям, а их производство будет основываться на безотходных технологиях.

Уже сейчас имеется обилие фирменных названий отделочных, изоляционных и других материалов, которые в принципе отличаются только составом и технологией. Этот поток новых материалов будет увеличиваться, а их эксплуатационные свойства совершенствоваться с учетом суровых климатических условий и экономии энергетических ресурсов России. [3]

Строительными материалами называют разнообразные по составу, структуре, форме, техническим свойствам, исходному сырью и технологии производства вещества, применяемые в жилищно-гражданском, промышленном, сельском, гидротехническом, дорожном и специальных видах строительства.

Строительными изделиями называют отдельные элементы, изготовленные из строительных материалов (например, железо- бетонная панель, состоящая из цемента, песка, щебня и воды, армированная стержнями, сетками, каркасам кирпичный блок, сложенный из кирпича на цементном растворе и др.).

Простейшими строительными материалами, которые начал применять человек, были глина, древесина, тростник, листья, шкуры животных, лед, снег, а также легко добываемые валуны, мягкие камни и др. В горных районах человек пользовался естественными или искусственно выдолбленными в мягких породах пещерами, на болотистых и заливаемых водой местах сооружались жилища на столбах, деревьях и т. д.

Многие строительные материалы, применяемые в настоящее время, известны давно., Например, кирпич-сырец и кирпич обожженный известны в строительстве более 12 тыс. лет. Сооружения из бетона на известковом растворе применялись еще в глубокой древности.

В Южном Туркестане (возле ст. Каахка) при раскопке по селения, возникшего более б тыс. лет тому назад, найдены изделия из керамики, камня, меди.

Для сооружения города Махенджодаро в Индии, построенного 5 тыс. лет тому назад, применялись тесаные камни, гидравлические растворы.

Монументальные памятники, такие как гробницы египетских пирамида Хеопса и другие, сооружены за 2— 4 тыс. лет до я. э. из крупных каменных элементов, плоских балочных перекрытий, в отдельных конструкциях применены деревянные связи. Внутренняя и наружная отделки осуществлялись в то время декоративными металлами, изразцами, живописью.

За 2—З тыс. лет до н. э. на территории Украины уже применяли керамику (трипольская культура).

В Индии в г. Дели в 4 в. установлена кованая колонна из чистого железа.

Древнеримские сооружения (грандиозные театры, триумфальные арки, акведуки и др.) возведены из бетонов. Отделку их выполняли из керамики, стекла, гипса. Бетонные своды построек, давностью более 2 тыс. лет, сохранились и поныне.

Одним из величайших сооружений в Риме конца 1 в. до н. э. является Колизей, вмещавший до 50 тыс, зрителей. Он выстроен из бетона, кирпича, природных камней.

В 1—5 вв. до н. э. и позднее в Армении, Грузии, Азербайджане построены выдающиеся сооружения из местных каменных строительных материалов (пещерный город Уплис-Цихе, мавзолей в Нахичевани и др.).

При постройке Великой китайской стены (213 г. до н. э.) были применены бетон на известковом вяжущем, кирпич, камни. В сооружениях Древнего Китая для наклонных кровель использовали солому, бамбук, глиняную черепицу. Для отделки применяли кирпич, глазурованную керамику, фарфор.

Храмы Посейдона и Парфенон в Греции построены в 5 в. до н. э. из мрамора, туфа и искусственных материалов — кирпича, глазурованной керамики, позолоченного металла; для кровли применяли черепицу.

В 6 в. до н. э. в Вавилоне для постройки дорог использовали битум.

Во время раскопок на территории древнего города Ольвии найдены различные строительные художественные керамические изделия, относящиеся к 6 в. до н. э.

В 5—6 вв. и позже у народов Средней Азии при строительстве монументальных сооружений широко применяли декоративную облицовку из цветного кирпича, многоцветных глазурованных плиток.

Исторические памятники Киевской Руси — Софийский со бор, заложенный князем Ярославом Мудрым в начале 6 в. ,Золотые ворота (6 в.) — одни из первых каменных сооружений на Руси, возведенные из кирпича и камня на растворе.

Техника производства кирпича `была известна на Руси до Х столетия н. э. Например, стены Десятинной церкви в Киеве были сложены из обожженного кирпича (плинф) размером 340х270х40 мм. Кирпичи такого же размера встречаются в кладке Преображенского собора в Чернигове, Софийского собора и Золотых ворот в Киеве. Древние полы Софийского собора выполнены из шестигранных цветных керамических плиток Изображения на стенах расписаны фресками (окраска по свежей штукатурке земляными красками), набраны стеклянными смальтами. На территории Десятинной церкви при раскопках найдены мастерские 6 в. В них обнаружены сырье, стеклянная глазурь, стеклянная смальта и тигли (в которых плавили смальту).

В конце ХI в. в Переяславе-Хмельницком были построены из кирпича и камня церкви Михаила и Андрея, а также собор Софии в Новгороде и др.

Высокохудожественные образцы древней керамики найдены в Белгороде, Владимире на Клязьме, Новгороде и других древ них городах Руси.

В середине 7 в. в Москве, Киеве, Пскове, Новгороде и других городах Древней Руси русскими зодчими были созданы выдающиеся инженерные сооружения из древесины. Большой деревянный наплавной мост через р. Днепр в Киеве был по строен в 1115 г.

В 1156 г. князь Юрий Долгорукий воздвиг в Москве укрепления из древесины. В 1367 г. князь Дмитрий Донской выстроил каменные стены вокруг столицы. Во второй половине ХУ в. были выстроены из кирпича в Москве знаменитый Успенский собор, дворец в Угличе и другие архитектурные памятники, новые кирпичные стены и башни Кремля, сохранившиеся до настоящего времени.

В 16 в. на Руси было построено большое количество крепостей, различных военных укреплений. В строительстве сооружений этого типа кирпич являлся основным строительным материалом. В 1508 г. вокруг Кремля был устроен глубокий ров, откосы которого облицованы кирпичом и камнем. В конце 15 и начале 16 вв. в общем ансамбле Кремля были возведены новые соборы, Грановитая палата и другие здания.

Крупным достижением русской строительной техники того времени является сооружение каменной колокольни Ивана Великого высотой более 80 м.

В середине 16 в. русскими зодчими Бармой и Посником для сооружения храма Василия Блаженного в Москве были широко использованы обыкновенный и цветной кирпичи, природный камень, черепица, кровельное железо, плоские железо-кирпичные перекрытия.

В тот период уже была известна техника склеивания древесины.

В 16 в. при Иване Грозном столица России Москва значительно расширилась — Китай-город, где находился торговый посад, был обнесен кирпичной стеной.

В 16—17 вв. при строительстве Успенской церкви Киево-Печерской лавры была широко применена декоративная керамика. В ХУII—ХУI1i вв. появляются большие казенные кирпичные заводы в Москве, а затем и в Петербурге.

В 18 начале 19 вв. из среды русского народа выдвинулись замечательные русские зодчие: Баженов, Казаков, Захаров, Воронихин, Ухтомский, Старов и др.

Строительство этого периода знаменуется широким применением в Москве, Петербурге, Киеве и других городах мраморов, гранитов, керамических и стеклянных облицовок и других материалов.

В 18 в. в России известно применение асфальтовых материалов.

После изгнания в 1812 г. наполеоновских войск в России начало быстро развиваться в районе Москвы (Гжель), на Украине и на востоке страны керамическое производство.

Для многочисленных уникальных сооружений, построенных в 17 и начале 19 вв. (Адмиралтейство и Казанский собор в Ленинграде, Большой театр в Москве, Андреевская церковь в Киеве и многие другие), применены высококачественные природные и искусственные материалы. Богатство скульптур Адмиралтейства, гранитная Александрийская колонна в Ленин граде высотой 25,5 м весом 500 т, монументальная колоннада Казанского собора изгранитных колонн весом каждая более 100 т, необычная красота внутренней отделки русскими само цветами, техника и искусство применения природных и искусственных материалов при сооружении многих зданий свидетель- ствуют о высоком качестве отечественных строительных мате риалов и мастерстве русских зодчих.

Научные основы технологии строительных материалов, теплотехники, горного дела и металлургии в России создал русский ученый М.В. Ломоносов. Идеи Ломоносова были использованы при постройке первых крупнейших в мире доменных печей.

Д.И. Менделеев — создатель периодической системы элементов — издал в 1859 г. труд «Стеклянное производство», который способствовал развитию и совершенствованию стекло делания в России. Массовое применение стекла в строительстве началось с 17 в.

Техническому прогрессу в области производства и приме нения вяжущих материалов способствовало изобретение портландцемента.

В 1824 г. англичанин Аспдин из г. Портланд получил па тент на изготовление вяжущего с гидравлическими свойствами путем обжига глиноизвестняковых смесей до спекания с последующим размолом их в порошок. Такое вяжущее было названо «портландцементом». Однако способ изготовления гидравлического вяжущего был известен в России в начале 19 в. Русский военный техник Егор Челиев в 1825 г. издал в Москве книгу «Полное наставление как приготовлять дешевый и лучший мертель или цемент». В этом труде Е. Челиев обобщил накопленный русскими строителями опыт по получению и приме нению гидравлических вяжущих в России.

В 1853 г. при Петербургском институте инженеров путей сообщения проф. Н.Я. Белелюбским была организована первая в России лаборатория по испытанию материалов.

В последующие годы технология изготовления строительных материалов как в России, так и за рубежом, благодаря развитию смежных отраслей науки и техники, развивается и совершенствуется.

В нашей стране наука о строительных материалах получила большое развитие после Великой Октябрьской социалистической революции и особенно после Великой Отечественной войны.

В послевоенный период, наряду с промышленным строительством, ведется огромное жилищное и культурно-бытовое строительство. За последние годы более 120 млн. человек переселились в новые благоустроенные квартиры.

Главной задачей в области развития промышленности строительных материалов является широкое использование местно го сырья и развитие производства эффективных элементов, обеспечивающих высокую степень сборности, уменьшение веса конструкций, повышение качества, снижение стоимости строительства.

Характеризуя общее направление в технологии изготовления строительных изделий следует отметить, что для создания современных конструкций, отвечающих условиям сборности и полной индустриальности, нужны тонкие несущие конструкции — каркасы, оболочки и легкие материалы, выполняющие роль утеплителей.

Прочные каркасы могут быть выполнены из армированных бетонов, из специальных сталей и алюминиевых сплавов, стеклопластиков, клееной древесины и др. Легкий материал (утеплитель) создают искусственным введением в массу материала воздуха в виде мелких, равномерно распределенных ячеек или прослоек, волокнообразованием, гофрированием и другими способами. Являясь хорошим теплоизолятором, воздух значительно улучшает теплофизические, а, следовательно, и технико-экономические показатели изделия.

В последнее время создано много весьма эффективных пористых искусственных строительных материалов и изделий: крупнопористые бетоны, пеностекло, пеносиликаты, керамзит, термозит, вспученный перлит, поропласты, пеноалюминий, фибролит, стекловолокно, минеральная вата и др.

При современной технологии объемный выход строительного материала нередко во много раз превышает объем затраченного сырья. Так, из одной объемной единицы перлитового камня получают 6—10 объемов вспученного перлитового песка, из единицы объема слюдяного материала — вермикулита — 10—15 объемных единиц вспученного вермикулита, из 1 м камня — базальта — 50—80 м базальтовой ваты и т. д.

Следует отметить одну важную особенность развития промышленности строительных материалов. Полной механизации и автоматизации производства поддаются изделия, изготовляемые из пластичных, рыхлых, расплавленных, текучих масс, а также из пленочных материалов. Поэтому современная технология производства строительных материалов в основном направлена на превращение даже таких, казалось бы, готовых материалов, как природные камни, древесина и другие в бес форменную массу, из которой различными путями можно изготовлять на автоматизированных линиях законченные крупноразмерные элементы любого структурного вида—плотные, ячеистые, волокнистые с последующей комплектацией из них крупногабаритных изделий.

Наряду с производством давно известных материалов (из вести, гипса, портландцемента, обыкновенного кирпича и др.) значительно увеличивается производство высокопрочных 11 быстротвердеющих цементов, вяжущих для специальных строи тельных работ, для декоративной отделки зданий, пустотелого кирпича, легких заполнителей, различных теплоизоляционных материалов.

Широкое развитие находит производство различных пленочных защитных и декоративных материалов из древесины (микрошпон), стекла (пленочное стекло, стеклошпон), синтетических смол (смоляные пленки), металла (фольга), бумаги, дуб- лированной пленкой, и изготовление на их основе индустриальных материалов различного назначения (бакелизированная фанера, стеклопластики, слоистые пластики, гофрированный кар тон и др.).

Особое внимание уделяется развитию производства материалов из минеральных расплавов, автоклавных бетонов, а также материалов специального назначения — антикоррозионных и герметизирующих, антисептиков, антипиренов и других химических средств.

Широко применяются современные способы улавливания пыли на цементных, гипсовых и других заводах, извлечения полезных составляющих газов и сопутствующих пород. Промышленные отходы (шлаки, золы, опилки, изношенная резина и др.) занимают должное место в номенклатуре сырья для производства строительных материалов. Намного повысился удельный вес синтетических материалов, металлов и сплавов с но- выми свойствами.

В создании многих групп материалов особая роль принадлежит утеплительным материалам, тонколистовой нержавеющей стали, тонкому листу из алюминиевых сплавов, клеям, клеящим мастикам, эмульсиям, техническим тканям.

Развитие новых областей техники и создание объектов специального назначения вызвало потребность в новых технологических процессах и новых материалах.

Для создания современных материалов применяют новые индустриальные методы: тонкое и сверхтонкое измельчение в мельницах и ультразвуком, высокое физическое давление, прокат, обработку паром при высоком давлении, полимеризадию, клеяние, электронную технологию, применение поверхностно активных веществ и активных смазок, пленочные покрытия напылением, гидро- и газорезание, штампование взрывом, массовый выброс породы взрывом, применение искусственных алмазов для обработки твердых тел, обработку лучом Лазера и :многие другие. Так, ультразвуковым способом можно получать :экономичные по расходу цемента бетонные смеси, красочные составы с малым расходом олифы, сваривать металлы, разрезать камни, дробить породу. Под высоким давлением изготовляют бетоны, по прочности равные прочности чугуна. В элек- трическом поле эффективно производят окрашивание, улавливание пыли, измельчение, термообработку.

На смену обычным конструкциям пришли крупноразмерные плоские и пространственные элементы, блоки, комнаты и целые квартиры, надувные конструкции из воздухонепроницаемых тканей, водонаполненные кровли, элементы из стекла, материалы из плавленых горных пород и шлаков, конструкции из алюминия, древесных пластиков, стеклопластиков, пластических масс, плосксворачивающиеся стальные и пленочные трубы и др. Для новых конструкций потребовались новые решения горизонтального и вертикального транспорта. На вооружение строителей для транспортирования материалов и изделий вступили в строй мощные цементовозы, панелевозы, вертолеты.

Для широкого развития промышленности строительных материалов в СССР есть неисчерпаемые сырьевые и топливные- ресурсы. Советский Союз обладает богатейшими месторождениями редких по красоте каменных строительных материалов.

Большую ценность для строительства представляют легко поддающиеся распиловке горные породы—туфы Армении ракушечники Черноморья, Крыма, Молдавии, опоки Приднестровья и др. Эти материалы сочетают конструктивные и архитектурные качества и могут применяться в виде крупных элементов.

По запасам древесины наша страна занимает первое место в мире, обладая более чем одной третью мировых лесных ресурсов.

Промышленность пластических масс обеспечена неисчерпаемыми источниками сырья — нефтью, газом. Так, из 1 млрд. м природного газа можно получить более 500 тыс. т различных химических продуктов, из которых на долю пластических масс приходится около 100 тыс. т.

Огромные запасы рудных и нерудных сырьевых материалов. (железных руд, боксита, асбеста, нефелинов, диатомита, слюды, обычных и огнеупорных глин, каолина, магнезита, мергелей,. известняка, гипса и др.) открывают широкие возможности для. развития производства современных индустриальных строительных материалов.

Большая роль будет принадлежать химическим материалам в производстве строительных материалов и в строительстве Развитие строительной индустрии немыслимо сейчас без глубокого понимания процессов образования материала, без умения управлять этими процессами, без умения создать необходимые условия взаимосвязи со средой в период эксплуатации конструкции.

Управлением химической природой изделия, выбором соответствующих для него компонентов, комплектацией конструкции регулированием среды службы, созданием защитных слоев на поверхности можно в значительных пределах улучшить свойства материалов и намного повысить их долговечность.

При этом особая роль принадлежит различным химическим добавкам в малых дозах. Малые дозы поверхностно активных веществ содействуют измельчению цементов, замедляют ИЛИ ускоряют процессы схватывания я твердения, повышают заданные плотность, пористость, формовочную способность, делают материал гидрофобным или гидрофильным, стойким к влияниям различных агрессивных сред.

Наукой открыты возможности направленного создания свойств материалов и управления процессами их структурообразования. Так, из природного газа и нефти получают твердые, эластичные, газонаполненные, жидкие, волокнистые строительные материалы. Из каменных пород, из шлака, пользуясь методами современной науки, изготовляют плотные, ячеистые, волокнистые материалы.

В настоящее время в стране успешно работают сотни научно-исследовательских организаций по изучению новых проблем в строительстве, тысячи заводских и строительных лабораторий, сотни проектных институтов. Разработаны новые методы исследования сырья и материалов — рентгенография, термоанализ, электрономикроскопия, ультразвуковая дефектоскопия, резонансный и другие способы, позволяющие контролировать качество материалов без их разрушения. В Советском Союзе созданы уникальные технологические процессы производства строительных изделий, например, вибропрокат панелей на стане Н.Я. Козлова, изготовление крупногабаритных изделий из силикатных бетонов, автоматизированные установки для сварки металла и др.

Большое внимание уделяется вопросам надежности материалов, бездефектности, экономической эффективности.

В целях повышения качества и художественно-эстетических достоинств строительных материалов Государственный комитет по промышленности строительных материалов ввел с 1 января 1966 г. положение об эталонах на строительные материалы и изделия. Эталоны определяют внешний вид материала, свойства, соответствующие ГОСТам, МРТУ и другим нормативным документам. утверждающимся сроком на 5 лет. Промышленные предприятия должны выпускать продукцию, соответствующую эталонам. Отступления могут быть только в сторону повышения качества. Техническое управление Комитета контролирует не реже 2 раз в год выпуск продукции предприятиями, соответствующей эталонам.

Источник: vuzlit.com