Дороги, использовавшие в своей работе принцип колеи, известны с глубокой древности. Уже в Средние века в шахтах и на горноразработках использовались вагонетки на конной тяге. Значительный рывок в развитии подобной техники произошёл с началом промышленной революции (середина XVIII в.), когда в ряде стран одновременно появились первые паровые двигатели.

Примерно в одно время с разработками Джеймса Уатта в Англии (1760-е гг.) аналогичные исследования происходили и в России. Так, в указанное время русский механик Кузьма Фролов построил первую в стране подъездную дорогу для вагонеток на Змеиногорском руднике (Алтай). Пути располагались на территории предприятия и представляли собой деревянные рельсы, покрытые металлом. Вагонетки с рудой приводились в движение при помощи специального устройства с гидроусилителем. Спустя 20 лет, в 1788 г., на Александровском оружейном заводе в Петербурге были проложены первые чугунные рельсы, правда, в этот раз двигателем выступали лошади.

Накопленный опыт был впоследствии использован знаменитыми русскими изобретателями – Ефимом и Мироном Черепановыми. Отец и сын, оба крепостные промышленников Демидовых, в 1833-1834 гг. разработали на Нижнетагильском заводе «сухопутный пароход», который был способен перевозить несколько тонн грузов при скорости 15 км/ч. В следующем, 1835 г. появилась улучшенная версия устройства. Несмотря на прорывную по тем временам технологию, «пароход» Черепановых имел существенный недостаток – он отапливался дровами. С экономической точки зрения действительно было выгоднее пользоваться обычной гужевой тягой, чем рубить и заготавливать лес для паровиков.

РЖД планирует строительство новой железной дороги от Якутии до Магадана

В этом отношении более успешными стали разработки английского инженера Джорджа Стефенсона. Работая на угольных шахтах в Северной Англии, он изначально закладывал в проект паровика использование энергии от продуктов горения каменного угля. Помимо этого, Стефенсон предложил конструкцию колёс со специальными захватами, которые бы держали паровик на рельсах, позволяя ему использовать силу трения для большей тяги, и одновременно способствовали бы безопасному увеличению скорости. В результате в 1820 г. была открыта опытная железная дорога из Хеттона в Сандерленд, а в 1825 г. заработала первая в мире общественная железная дорога из Стоктона в Дарлингтон длиной в 40 км.

Железная дорога из Стоктона в Дарлингтон среди сети более поздних железных дорог угленосного района Северной Англии

Положительные впечатления от удобства передвижения способствовали дальнейшему развитию железных дорог. Используя предыдущие наработки, Стефенсон сконструировал паровоз «Ракета», признанный правительственной комиссией лучшим из представленных на конкурс образцов. На открытой в 1830 г. первой регулярной железнодорожной линии Ливерпуль – Манчестер «Ракета» перевезла вагон с тридцатью пассажирами на фантастической по тем временам скорости 40 км/ч.

Английский опыт не остался незамеченным в России. В том же 1830 г. секретарь Вольного экономического общества Николай Щеглов опубликовал статью, в которой положительно оценивал перспективы развития железных дорог и предлагал при помощи «чугунки» соединить столицу с остальной территорией страны. Как подчёркивал автор, хороших дорог в России было мало, основных водных путей всего несколько, ими нельзя было пользоваться круглый год, и путь занимал слишком много времени (путь товаров из Твери в Петербург по Волге мог составлять 2, а из Астрахани в Петербург – до 7 месяцев). При этом первоначально предполагалось перевозить исключительно грузы – о пассажирских перевозках речи не было.

Железные дороги Великобритании | Гигантские стройки | Discovery

Хотя, как уже говорилось, в России существовали определённые предпосылки для развития железнодорожного строительства, им противостоял ряд серьёзных вызовов. Во-первых, российская территория была несопоставима по размерам и климату с английской.

С другой стороны, на тот момент 75% населения России жили на 20% её территории, в основном в центральных и западных регионах, и заниматься развитием дорожной сети, например, на Урале и в Сибири было некому и не для кого. Железа добывалось мало, и его цена сильно возрастала, как только оно начинало массово использоваться – из-за этого, к примеру, в строительстве вместо железных гвоздей часто использовались деревянные. Кроме того, противодействие железнодорожной инициативе оказывали общества дилижансов – главные организаторы перевозок того времени. При этом путь из Москвы в Петербург на дилижансе в лучшем случае занимал трое суток, а если были проблемы на дорогах – и более.

В то время, как в Англии уже действовали регулярные железнодорожные перевозки, в России только-только начали строить современные шоссейные дороги. Так, Московское шоссе, связавшее две столицы, строилось 17 лет и было открыто лишь в 1834 г. Поскольку правительство руководствовалось прежде всего военными задачами, шоссе не проходило через торговые пути и промышленные районы.

Длительность и неэффективность строительства Московского шоссе, которое велось силами армии, отразилось в его смете –было истрачено 22 млн рублей (или около 50 млрд современных). В дальнейшем каждый новый километр путей обходился казне в 10 000 рублей (более 20 млн современных). При этом, согласно статистике, на 1 кв. км площади в России было в 100 раз меньше шоссейных дорог, чем в германских землях, и в 150 раз меньше, чем в Англии. Основную дорожную сеть России по-прежнему составляли тракты – утрамбованные грунтовые дороги шириной всего 6 метров.

Неутешительное положение в сфере путей сообщения неоднократно докладывалось императору Николаю I. В частности, директор Вольного экономического общества, граф Николай Мордвинов, писал царю, что без железных дорог «Россия каждый год всё более и более удаляется от цивилизации и прогресса». Тем не менее, сторонникам «чугунки» противодействовало «речное лобби», проводниками которого были министр путей сообщения, граф Карл Толь, и министр финансов, граф Егор Канкрин. По их представлениям, следовало наоборот развивать естественные сообщения, прежде всего речные, чтобы экономить казённые деньги. Граф Толь и вовсе отмечал, что развитие железных дорог приведёт к обвалу существующей крепостнической системы взаимоотношений (впрочем, так и произошло, однако крепостное право к тому моменту уже было отменено сверху). Помимо этого, в ту пору были широко распространены представления о том, что железные дороги плохо влияют на экологию, выбрасывая в атмосферу паровозный дым, и попросту опасны для человека (большая скорость способствует развитию заболеваний мозга).

Николаевские министры Толь (слева) и Канкрин (справа) выступали против развития железных дорог в России

Вероятно, железнодорожное строительство так бы и заглохло, но дело решил случай. На глаза Николаю попалась вышедшая в 1835 г. книга «О железных дорогах», написанная молодым инженером Павлом Мельниковым. В ней автор подробно и доходчиво объяснил экономическую выгоду и технические возможности постройки «чугунки». Особо заинтересовал царя тот момент, что англичане в ходе беспорядков в Ирландии всего за два часа при помощи железной дороги перебросили войска в Ливерпуль для их отправки на мятежный остров. В результате в июне 1835 г. император распорядился о начале строительства первой опытной железной дороги из Петербурга в Царское Село.

Для реализации проекта был приглашён инженер Франц фон Герстнер, до этого построивший первую железную дорогу в Австрии. В рамках строительства было организовано акционерное общество с капиталом 1 млн рублей (более 2 млрд современных). Крупный пакет акций, стоимость которого равнялась четверти заявленного капитала, приобрёл двоюродный брат царя, граф Алексей Бобринский. Это способствовало популярности предприятия и притоку акционеров. Помимо этого, специально оговаривалась не только исключительная эксплуатация дороги обществом и отмена пошлин на неё, но и невозможность других компаний строить железнодорожное полотно на данном отрезке в течение 10 лет

Франц фон Герстнер – организатор строительства и инженер Царскосельской железной дороги

Дорога вступила в строй 30 октября 1837 г., когда первый состав, управляемый Герстнером, со скоростью 60 км/ч домчался до царской резиденции всего за полчаса. В следующие дни на линии не было отбоя от пассажиров – каждый хотел прикоснуться к новому чуду техники, даже несмотря на то, что долгое время в составах не было ни отопления, ни света.

Любопытно, что мягкие вагоны по старинке именовались «дилижансами», а само слово «вагон» обозначало самый дешёвый класс перевозки, где даже не было крыши. Билет в такой класс стоил 3 рубля (около 7 000 современных), что делало его доступным для потребителя. Напротив, билет в первый класс стоил 19 рублей (соответственно около 40 000 современных), что было по карману далеко не каждому.

Привлекали клиентов и павильоны на конечных станциях, где устраивались увеселительные программы. По аналогии с лондонским садом Vauxhallих стали называть «воксхолами», а затем «вокзалами». Со временем это слово приобрело более широкое значение как зал ожидания отправлений и прибытий поездов. Уже в первые годы эксплуатации Царскосельская дорога перевозила 0,5 млн человек ежегодно, став коммерчески успешной. Александр Сергеевич Пушкин, высказывавшийся за развитие железнодорожной сети, не дожил до открытия «чугунки» всего 9 месяцев, однако его младший собрат по перу, Михаил Лермонтов, уже пользовался ею в ходе визитов в Царское Село.

Царскосельская железная дорога на рисунке современника

Как впоследствии выяснилось, строительство первых железнодорожных линий не сильно отличалось от старого принципа организации шоссейных дорог. Пути прокладывали крепостные и солдаты, строительные материалы и оборудование закупались за рубежом по изначально завышенным ценам.

Смета Царскосельской дороги, сперва составившая 5 млн рублей (свыше 10 млрд современных) быстро была превышена, и правительству пришлось внести дополнительные 0,75 млн рублей (около 1,5 млрд современных). При этом премия Герстнера как подрядчика составляла 17,5% от суммы строительства, то есть более 1 млн рублей (свыше 2 млрд современных). По сути она стала его «золотым парашютом», поскольку царю не понравилось, что иностранец так активно «осваивал» российские бюджетные деньги. Больше подрядов Герстнеру не давали, и инженеру пришлось уехать из России.

Казус Царскосельской дороги заставил правительство пересмотреть подход к железнодорожному строительству. Для этого Мельников с коллегами в 1838 г. был отправлен за границу с целью изучения аналогичного опыта в западных странах.

По результатам поездки Мельников сообщал императору, что образцом для России должна стать не Англия, а Соединённые Штаты, где железные дороги строились частными обществами, но под бдительными контролем правительства. Предлагая перенести этот опыт частно-государственного партнёрства в Россию, Мельников приводил дополнительные аргументы в пользу этого выбора, а именно огромную территорию в том и в другом случае, схожесть климатических зон и изначальную неразвитость путей сообщения. По мнению инженера, именно благодаря железным дорогам американцы смогли в полной мере использовать свои ресурсы и добиться экономического процветания. Таким образом, подчёркивал Мельников, экономическое развитие России было напрямую связано с расширением железнодорожной сети.

Рассмотрев предложения Мельникова, царь счёл их убедительными. Из-за этого при обсуждении проекта строительства стратегической Петербургско-Московской железной дороги был отвергнут план графа Бобринского, предлагавшего получить банковский займ в Германии и вновь пригласить иностранных специалистов.

Напротив, проект Мельникова и его сотрудника Николая Крафта предполагал строительство линии за счёт казны. Новаторским по тем временам был и сам процесс строительства: параллельно с полотном строились системы обеспечения дороги. Впервые был применён унифицированный порядок организации пути. Это означало, что через каждые 20-40 км располагалась платформа, созданная по стандартному образцу, а через каждые 80 км – пассажирская станция с буфетом и залом ожидания. Расчётная стоимость строительства составляла 70 000 рублей (или примерно 150 млн современных) за 1 км.

Новая железная дорога ставила перед собой амбициозную задачу перевозки 200 000 пассажиров и 400 000 тонн грузов в год. Для её реализации Мельников и Крафт привлекли команду молодых инженеров-путейцев. В частности, среди них был Николай Миклуха-Маклай, отец знаменитого этнолога и путешественника, отвечавший за самый сложный, новгородский участок строительства. Работы начались в марте 1843 г. сразу с двух сторон: с севера на юг от Чудова и с юга на север – от Твери. Консультантом строительства выступал американский инженер Джордж Уистлер, который привёз с собой новейшую строительную технику, в частности, паровой экскаватор.

вел Мельников (слева) и Николай Крафт (справа) стояли у истоков современных российских железных дорог

Стремясь сделать дорогу полностью государственной, Мельников и Крафт не учли одной вещи, а именно системной коррупции николаевской России. В деле строительства Петербургско-Московской железной дороги она выразилась в облике куратора проекта, графа Петра Клейнмихеля, имевшего репутацию главного взяточника своего времени. Зная, что отечественные предприятия не справляются с большим заказом на производство рельсов (более 80 000 тонн!), Клейнмихель стал закупать их в Англии, затратив на это порядка 4 млн рублей (или около 10 млрд современных). При этом привезённые из Англии рельсы просто лежали без использования, и в итоге оказалось выгоднее дождаться отечественных. Госзаказ на поставку креплений для рельсов на сумму более 1 млн рублей (или более 2,5 млрд современных) по совпадению выиграл племянник Клейнмихеля, который к тому же использовал для его выполнения государственные предприятия.

Граф Пётр Клейнмихель – злой гений железнодорожного строительства

Используя административный ресурс, Клейнмихель не задумываясь обманывал подрядчиков. Так, известно, что сотрудники министра, офицеры путей сообщения, не выдавали подрядчикам квитанции на получение денег за выполненную работу без «откатов», доходивших до 50% от суммы. Из-за этого подрядчики не могли расплатиться с субподрядчиками, так как не имели на руках достаточно наличности, что провоцировало конфликты. Если подрядчик собирался жаловаться в жандармское управление за неполучение денег за объект, его ставили перед фактом, что по бумагам никого объекта нет, хотя в реальности он мог уже годами эксплуатироваться. В других случаях представители генподрядчика (то есть Министерства путей сообщения) получали в казне сумму на очередной этап строительства и держали её не у себя на балансе, а в коммерческом банке, параллельно получая неучтённые проценты.

Строительство железной дороги из Петербурга в Москву на литографии того времени

Сам Клейнмихель за солидный «откат» сдал Александровский завод в Петербурге в шестилетнюю аренду американскому предпринимателю Уильяму Льюису Вайненсу, обязавшемуся производить ремонтные работы на Петербургско-Московской железной дороге. Согласно одному из пунктов контракта, поезда по ней не должны были превышать низкий лимит скорости, в противном случае Вайненсу начислялась страховая доплата за риск. Поскольку график движения поездов не укладывался в данный лимит, по истечении срока аренды Вайненс выставил претензию на общую сумму 3,5 млн рублей (свыше 7 млрд современных), которую российским властям пришлось погасить. В итоге первоначальная стоимость Петербургско-Московской железной дороги была превышена более чем в два раза.

Очередной печальный опыт подтолкнул правительство реально перейти к американскому опыту частно-государственного партнёрства. Новый император Александр II, взошедший на престол в 1855 г., одним из первых своих распоряжений отстранил от дел графа Клейнмихеля. К этому моменту в России было менее 1 000 км железных дорог, а экономика была в упадке после Крымской войны.

Из-за невозможности полноценного государственного финансирования прокладки железных дорог было решено учредить международный консорциум для привлечения иностранных средств. В январе 1857 г. император Александр подписал указ об организации Главного общества российских железных дорог. Его учредителями выступил целый ряд английских, французских и немецких банкиров. С русской стороны в состав учредителей вошёл барон Александр Штиглиц, сын «страхового короля» Людвига Штиглица.

Александр Штиглиц – душа Главного общества российских железных дорог

Общество обязывалось достроить железную дорогу из Петербурга в Варшаву, начатую в 1852 г., и провести ещё три магистральные линии – Москва-Нижний Новгород (400 км), Москва-Феодосия (1 400 км) и Курск-Либава (1 100 км). Предполагалось, что таким образом возникнет сеть железных дорог, связывающих две столицы и внутренние торговые пути с Чёрным и Балтийским морями.

Согласно уставным документам, строительство должно было осуществляться за счёт привлечения прямых иностранных инвестиций. Одновременно Общество обязывалось эксплуатировать построенные линии в течение 85 лет после сдачи всех объектов, а затем должно было бесплатно передать их государству. Власти со своей стороны должны были лишь обеспечить гарантию дохода в 5% годовых. Кроме того, правительство имело право досрочно выкупить железные дороги у Общества.

Начав свою работу, Общество выпустило 600 000 акций на сумму 75 млн рублей (около 150 млрд современных). Более трети из них (225 000 акций) сразу приобрёл Штиглиц, остальные были в разных долях распределены между пайщиками Общества. Поскольку 1000 акций Общества имел сам царь Александр, это установило практически неограниченное доверие к новой компании.

Уже в апреле 1857 г. в Петербурге Штиглиц открыл подписку на часть принадлежавших ему учредительских акций. При номинальной стоимости акции в 125 рублей (примерно 250 000 современных) и правительственной гарантии в 5% (выше, чем у других аналогичных) ценные бумаги Общества высоко котировались на бирже и имели повышенный спрос. Так, выставленные на торги акции разлетелись за 10 дней, а дополнительных заявок насчитали вдвое больше, чем было изначальное количество представленных акций. К началу 1858 г. курс акций превысил 140 рублей за штуку. Успешное размещение в Петербурге подтолкнуло учредителей произвести размещение в Европе, для чего было дополнительно выпущено 320 000 акций.

Между тем, на фоне мирового экономического кризиса 1858-1859 гг. размещение на европейских рынках окончилось провалом: из 320 000 акций было реализовано менее 20 000. В России бюджетный дефицит и последовавшая инфляция обусловили падение государственных кредитных билетов. Резко увеличившийся спрос на наличные деньги бил по торговле и коммерческим сделкам.

Рыночная цена акций Общества упала на 45%. При этом за биржевым ажиотажем никто и не задумывался о судьбе самих железных дорог. По состоянию на середину 1858 г. на Петербургско-Варшавской линии только шло составление проектов, а на Московско-Нижегородской линии были начаты работы.

Как выяснилось, учредители расписали капиталы и прибыль между собой, а наличности на строительство не было. Весь строительный капитал был израсходован на авансы. Штиглица обвиняли в том, что он лишь на биржевых спекуляциях «поимел» 4,5 млн рублей (около 10 млрд современных), а в целом его личный доход от Общества достигал 30 млн рублей (соответственно 70 млрд современных, то есть порядка 1 млрд долларов по текущему курсу). Как и много позже Штиглиц, вероятно, зарабатывал путем авансирования собственных подрядных организаций и выполнения ими работ по завышенным расценкам.

Чтобы спасти Общество от банкротства, государство, само балансировавшее на грани дефолта, выпустило срочный внутренний облигационный заём на сумму 35 млн рублей (около 70 млрд современных). Половину облигаций по указанию царя сразу приобрели подразделения Министерства внутренних дел, а остальную половину буквально «рассовали» по другим госструктурам.

Одна из тех облигаций, при помощи которых спасали Главное общество российских железных дорог

Полученные средства, формально в виде кредитов, а фактически как субсидии, были направлены на строительство Петербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорог, которое с трудом было завершено к 1862 г. В этом же году был пересмотрен устав Главного общества российских железных дорог. По новым правилам, оставаясь формально самостоятельным, фактически оно было встроено в государственную систему и стало эксплуатировать три линии – помимо Петербургско-Варшавской и Московско-Нижегородской к ним прибавилась Петербургско-Московская (Николаевская). Все расходы Общества покрывались за счёт казны до окончательного выкупа железных дорог и его ликвидации в 1894 г. Именно в это время сложилась парадоксальная ситуация, когда железные дороги, принадлежавшие частным структурам, фактически финансировались за счёт бюджета.

Петербургско-Варшавская железная дорога (на схеме синяя), хотя и находится теперь на территории четырех государств, действует до сих пор

Завершение очередного провального предприятия вновь ознаменовалось громкой отставкой. На этот раз свой пост в январе 1862 г. покинул министр финансов Александр Княжевич, активный сторонник частного железнодорожного строительства. Прежде чем совершать дальнейшие шаги в сфере железнодорожного строительства, правительство обратилось за советом к Мельникову. Не отвергая прежний план организации сети, опытный инженер предложил в первую очередь санировать государственные финансы. На место кризисного менеджера был приглашён опытный финансист Михаил Рейтерн.

Михаил Рейтерн, министр финансов Российской империи с 1862 по 1878 г

По мнению Рейтерна, главными средствами макроэкономической стабилизации России должны были стать развитие производства, торговли и экспорта (прежде всего, сельскохозяйственного). Для всего этого, как подчёркивал министр, необходимо было грамотное развитие железных дорог. При Рейтерне широкое распространение получили железнодорожные концессии.

Они функционировали следующим образом. Предприниматель, собравшийся строить железную дорогу, заключал с правительством особый срочный договор (концессию) на прокладку и обслуживание линии. На время концессии прибыль с дороги получал предприниматель, а после её окончания дорога автоматически переходила государству.

Что касалось строительного капитала, то, по замыслу Рейтерна, он на 75% становился облигационным, на 25% – акционерным. Чтобы избежать повторения биржевой горячки, правительство взяло под контроль размещение ценных бумаг. Поскольку внутри страны, только что ликвидировавшей крепостную систему, массовые инвесторы пока что отсутствовали, облигации были размещены в Европе.

С целью не отдавать предпочтение какой-то отдельной компании, выпускались так называемые 5-процентные «консолидированные облигационные займы» (консоли), при этом государственная гарантия доходов, как и в предыдущем случае, сохранялась на уровне 5%. С 1870 по 1875 гг. было выпущено 5 консолей на сумму 200 млн рублей (более 300 млрд по сегодняшнему курсу). Валюта от реализации облигаций перечислялась на счета компаний, а банковские проценты за валюту, хранившуюся на счетах компаний, шли в бюджет, укрепляя расшатанный за годы кризиса рубль. Эти меры способствовали тому, что в 1872 г. в бюджете уже наметился профицит. Конфликт интересов при этом был налицо: деньги находились у компании, лежали на ее счету, но проценты получало государство – это создавало дополнительную почву для коррупции.

Подобное частно-государственное партнёрство имели неоднозначные последствия. С одной стороны, 1860-70-е гг. ознаменовались настоящим взрывом железнодорожного строительства. Длина линий в это время увеличилась почти в 15 раз (с 1 500 км в 1864 до 22 000 км в 1880 гг.).

Благодаря появлению Курско-Азовской (1869) и Воронежско-Ростовской (1871 г.) железных дорог Чёрное море стало главными воротами хлебного экспорта, обеспечив основы экономической стабильности России. Развитие путей сообщения связывало различные регионы страны между собой, стимулируя внутренний рынок. Время концессионного бума имело и свои громкие имена. Самыми известными предпринимателями, получившими статус «железнодорожных королей» России, были русские немцы – Павел фон Дервиз (1826-1881 гг.) и Карл фон Мекк (1821-1876 гг.).

Вместе с тем, продвигаемая министром Рейтерном идея преобладания облигационного капитала над акционерным приводила к тому, что концессионеры лишь формально основывали акционерные общества, как того требовал закон. В результате компанией мог управлять вообще один человек – её фактический владелец (как это было в случае с Дервизом), а собрания акционеров превращались в фикцию.

Следует подчеркнуть, что предприниматели рассматривали железную дорогу как прибыльный бизнес уже на стадии прокладки. Как показывала практика, они свободно распоряжались и облигационным, и акционерным капиталами. Так, дивиденды по акциям могли платиться в счёт будущей прибыли (которой могло и не быть) из того же облигационного капитала, который шёл на строительство дороги, а деньгами, полученными от выпуска акций, правление распоряжалось по своему усмотрению. Когда же закономерно возникали «дыры» в бюджете общества и соответственно в бухгалтерской отчётности, смета искусственно завышалась (обычно на 40%-60%), а реальные расходы на постройке максимально ужимались.

Насколько можно судить, значительную, если не определяющую роль в железнодорожном строительстве, по-прежнему играли неформальные связи. Дервиз, сотрудничавший ещё с Главным обществом российских железных дорог, с давних пор пользовался поддержкой главы Комитета финансов, великого князя Константина Николаевича, брата царя. Благодаря этой протекции Дервизу как председателю правления Общества Московско-Рязанской железной дороги, при содействии министра Рейтерна и в обход других компаний, был разрешён адресный выпуск 5-процентного облигационного займа на сумму 5 млн рублей (около 7,5 млрд современных), который был реализован на берлинской бирже.

Затем, опять же при помощи связей, Дервиз получил выгодный подряд на строительство железнодорожной линии из Коломны в Рязань (в рамках открытой в 1864 г. дороги Москва – Рязань), к которой привлёк в качестве подрядчика инженера-путейца Карла фон Мекка, уже работавшего на постройке линии Москва – Коломна. Смета на 80 км пути по опыту закладывалась завышенная – 62 000 рублей на 1 км, то есть общая оценка проекта составила около 5 млн рублей (по современным деньгам – 7,5 млрд). В реальности же стоимость работ не превышала 3,2 млн рублей (примерно 5 млрд современных). За вычетом «отката» в 0,3 млн рублей (около 0,5 млрд современных) полученные 1,5 млн рублей (примерно 2,5 млрд современных) Дервиз и Мекк поделили между собой.

Павел фон Дервиз (слева) и Карл фон Мекк (справа) – железнодорожные короли России

Воодушевлённый успехом, Дервиз решил продолжить дорогу из Рязани до Козлова (сейчас – Мичуринск), то есть ещё на 200 км. Первоначальный расчёт вновь оказался завышенным – 76 000 рублей за 1 км, или 15,2 млн рублей (около 23 млрд современных) за весь проект. По совпадению подряд снова выиграл Мекк, и на дорогу было затрачено лишь 6 млн рублей (9 млрд современных). Полученные деньги (минус «откат») Дервиз и Мекк вновь поделили между собой.

Облигация Рязанско-Козловской железной дороги

Стоит ли говорить, что спешка и экономия на строительстве прямо отразились на состоянии железной дороги, открытой уже в 1866 г. Однако при содействии Рейтерна партнёры получили правительственную ссуду на льготных условиях, за счёт которой привели дорогу в рабочее состояние. В дальнейшем Дервиз и Мекк ещё не раз прибегали к отработанной схеме, тем более что в 1871 г. тендерная система была отменена, и министр единолично мог выбирать концессионера.

Названные предприниматели были лишь самыми известными персонажами среди множества концессионеров времён железнодорожной лихорадки (1866-1880 гг.). За это время возникло более 40 обществ, занимавшихся железнодорожным строительством. Те, у кого не было таких связей, давали взятки посредникам, доходившие до 4 000 рублей (примерно 6 млн современных) с 1 км пути, чтобы продвинуть свой проект.

На строительстве одной из железных дорог фон Мекка

Тем не менее, как считал Рейтерн, пусть и таким путём, но железнодорожная сеть росла и ширилась, обеспечивая интересы и предпринимателей, получавших деньги, и государства, получавшего железные дороги. Другое дело, что, как отмечали современники, стране это обходилось слишком большой ценой. Системная коррупция плодила системные злоупотребления. К примеру, в 1866 г. подрядчик, нанятый Обществом Ряжско-Моршанской железной дороги, в погоне за экономией средств провёл водопровод из бумажных труб, который с наступлением зимы попросту развалился. Тем не менее, входивший в состав правления Общества начальник технического отделения Департамента железных дорог подполковник Полежаев сделал так, чтобы дорога прошла госприёмку, а затем ещё и получила дополнительные ссуды на переоборудование.

Нужно отметить, что в ходе строительства и эксплуатации железных дорог в указанный период речь шла не об извлечении прибыли как таковой, а скорее об освоении денег, предоставляемых государством. Госгарантия доходов железнодорожных обществ заставляла всё меньше думать об их реальной рентабельности.

По состоянию на 1880 г. при общей стоимости железных дорог (1,8 млрд рублей, или 2,7 трлн современных) долг обществ казне достигал 1,1 млрд рублей (примерно 1,6 трлн современных), то есть 60% от оценочной суммы. Из-за этого в конце концов была установлена максимальная планка проведения железнодорожных линий за государственный счёт – 1 200 км в год с условием, что треть от строящихся дорог будут приходиться на стратегические направления. Основной причиной долга, как признавал сам Рейтерн, стало «покрытие непроизводительных трат», то есть фактическое субсидирование частных компаний. При этом по окончании концессии железная дорога, переходившая государству, могла быть в таком состоянии, что её приведение в рабочее состояние требовало дополнительных расходов.

С этими проблемами правительство вплотную столкнулось уже в эпоху Александра III (1881-1894 гг.). В стране к тому времени действовали десятки государственных и частных железных дорог, на каждой из них действовали свои правила и тарифы. Остро стоял вопрос реорганизации и интеграции железнодорожной сети.

В этой связи в российском обществе шли бурные дискуссии о будущем железных дорог, в результате чего сложились две основные партии – тех, кто выступал за огосударствление, и тех, кто считал необходимым сохранять частную инициативу. Представители первой партии подчёркивали, что подрядчики вроде Дервиза и Мекка, строя дороги безо всякого личного риска за счёт облигационного капитала, при этом имея гарантированную государством прибыль с вложенных капиталов, «не чувствовали никакой побудительной причины к удовлетворению насущных потребностей страны». Наряду с этим, частника обвиняли в том, что ему «интересен лишь сам процесс постройки, а результат будущей эксплуатации дороги ему безразличен», так как даже при убыточности предприятия можно было рассчитывать на доплату из бюджета.

Напротив, их оппоненты отмечали, что критики частного строительства пользуются средним арифметическим для оценки рентабельности всех без исключения линий, тогда как в каждом случае были свои особенности. Сравнивая статистику 8 частных и 15 государственных железных дорог, сторонники частного строительства отмечали, что выгода от их использования одинакова, что при этом показывало государственную железную дорогу примерно вдвое менее рентабельной, чем частная из-за разницы в стоимости строительства. Кроме того, в этой связи указывалось, что ответственность за постройку линий, равно как и за выплату дивидендов акционерам, несли общества, строившие дорогу, тогда как государство своим присутствием должно было лишь следить за формальностями и ручаться своей процентной гарантией за исправность платежей. В этом смысле противники огосударствления намекали на то, что в самой организации процесса со стороны властей не всё было прозрачно. Консенсус, однако, так и не был найден.

Каждая сторона продолжала стоять на своём

Стоит отметить, что, безотносительно этих дискуссий, железные дороги в России страдали из-за повышенной эксплуатации: половина линий была сильно изношена, а их хозяйство находилось в не самом лучшем состоянии. В октябре 1888 г. в железнодорожной катастрофе под Харьковом едва не погибла царская семья: шедший на большой скорости паровоз разболтал старые рельсы, и состав вылетел с путей. Эти события подвигли императора Александра к организации масштабной реформы железнодорожной отрасли. Для её реализации он пригласил управляющего Обществом Юго-Западных железных дорог Сергея Витте, с которым познакомился в ходе расследования харьковского инцидента.

Сергей Юльевич Витте (1849-1915 гг.) являлся, вероятно, самым эффективным финансовым менеджером дореволюционной России. Окончив физико-математический факультет в Одессе, он в 1870 г. поступил на службу в управление Одесской железной дороги обычным клерком. Уже через несколько лет он вошёл в правление железной дороги, а в возрасте 37 лет стал управляющим Юго-Западных железных дорог с жалованием 40 000 рублей в год (примерно 6 млн современных рублей в месяц, больше, чем у тогдашнего министра).

В марте 1889 г. по приглашению царя Витте занял должность директора Департамента железнодорожных дел Министерства финансов, став ответственным за все железные дороги страны. По замыслу Витте, Россия должна была превратиться в главный узел мировой торговли, осуществляя континентальный транзит грузов. Для этого главный железнодорожник империи принял ряд мер.

При нём начатый ранее выкуп частных железных дорог продолжился и расширился. Формально долги несостоятельных обществ аннулировались, однако при этом их капиталы фактически изымались в пользу казны, а компенсация высчитывалась исходя из предыдущих показателей рентабельности. В частных руках к началу XX в. остались лишь некоторые, наиболее экономически эффективные линии, в частности, Московско-Казанская железная дорога (ею управлял Николай фон Мекк, сын Карла фон Мекка). Основными акционерами частных железных дорог в это время становились банки/банковские группы, которые формировали из частных линий крупные железнодорожные монополии.

Список железнодорожных монополий по состоянию на 1900 г

Наряду с этим Витте, прошедший на юге России хорошую управленческую школу, продемонстрировал себя опытным диспетчером и тарификатором. Дело в том, что дополнительными путями и развязками были оснащены лишь те железные дороги, по которым шёл экспорт. На остальных же возникали пробки из поездов и приходилось ждать по несколько часов, пока не освободится путь.

Витте, в свою очередь, сумел распределить движение так, чтобы поезда шли без задержек и не скапливались в одном месте. Кроме того, железные дороги обязывались распределять подвижной состав так, чтобы товары на станциях не лежали мёртвым грузом, а по возможности быстро распределялись и развозились к месту назначения. Чтобы свести вместе разнообразные тарифы, Витте ввёл простую формулу «А+В+С», где «А» означало временной коридор отправления, «В» – время передачи/перегрузки товаров, а «С» – время перевозки. Исходя из этой формулы, была выработана удобная тарифная сетка.

Император Александр по достоинству оценил работу Витте – в августе 1892 г. он был назначен министром финансов. Одним из главных его мероприятий на этом посту стала денежная реформа, в ходе которой обеспеченный золотом рубль стал конвертируемым. Привлечённые зарубежные инвестиции Витте направлял в промышленность и своё главное детище – Великий Сибирский путь, будущий Транссиб.

В середине XIX в. путь от Москвы до Иркутска занимал больше месяца, при этом по пути приходилось в среднем 200 раз менять лошадей. Министр Витте поставил перед собой амбициозную задачу – построить такую железную дорогу, по которой из Москвы до Пекина можно было бы добраться за 10 дней. Высочайший указ о начале строительства Сибирского пути был подписан в марте 1891 г. Уже через 10 лет, осенью 1901 г., по железной дороге двинулись первые составы, а после сооружения в 1904-1905 гг. путей вокруг Байкала беспересадочная рельсовая дорога соединила Атлантику и Тихий океан.

Расписание движения по Сибирскому пути от Красноярска до Харбина с указанием расстояния и наличия буфетов на станции

Очень примечательно, что в новых условиях старые схемы, действовавшие в своё время, переставали работать. В этом отношении показательна печальная история, связанная с Саввой Мамонтовым (1841-1918 гг.). Успешный московский купец и меценат, Мамонтов с молодых лет интересовался железными дорогами – в это время как раз гремели имена Дервиза и Мекка.

Благодаря связям своих компаньонов в правительстве, Мамонтов получил концессию на строительство железной дороги в Донецком угольном бассейне. Успех предприятия вдохновил Мамонтова на строительство железнодорожной линии на русском Севере (прежде всего, из Вологды в Архангельск). Пользуясь протекцией Витте, Мамонтов не скупился на траты. Полученные в результате эксплуатации деньги предприниматель планировал направить на другие грандиозные проекты. Прежде всего, речь шла о суперсовременном отеле «Метрополь», тендер на постройку которого выиграл Мамонтов (в итоге купец так и не смог претворить строительство «Метрополя» в жизнь, и современная гостиница была построена Санкт-Петербургским строительным обществом).

Гостиница «Метрополь» на старой фотографии

Сложности строительства в районе, считавшемся непроходимым, постоянно требовали дополнительных затрат. Вскоре выяснилось, что Мамонтов, получивший банковскую ссуду, не может по ней рассчитаться. Это был прекрасный политический повод для противников Витте выступить против него.

Начатая с санкции Министерства финансов проверка выявила массу нарушений в отчётности и перерасход по смете. Отягчающим обстоятельством было то, что Мамонтов переводил деньги между счетами железной дороги и обслуживавшего строительство собственного холдинга, на руководящих постах в котором были его родственники.

При этом Мамонтов, надеясь на Витте, как Дервиз на Рейтерна, не стремился этого скрывать, хотя и знал, что подобные действия незаконны. В результате в сентябре 1899 г. Мамонтов был арестован и около года провёл под следствием. Суд, проходивший летом 1900 г., признал его банкротом и предписал конфисковать всё его имущество. Стоит ли говорить, что Витте так и не заступился за своего протеже.

Бурное развитие железных дорог в конце XIX – начале XX вв. подтолкнуло власти более тщательно заняться пассажирскими перевозками, которым до этого не уделялось должного внимания. В этой сфере тоже существовал ряд проблем. Так, поездки на дальнее расстояние стоили дорого; вагоны за рамками премиум-класса часто были не приспособлены для перевозки людей, при этом они были набиты до отказа.

Начиная с 1879 г. пассажирские вагоны были разделены на три класса. Каждому соответствовал свой вагон: первому – синий, второму – золотисто-жёлтый, третьему – зелёный. Иногда добавлялся дополнительный, четвёртый класс серого цвета (именно их потом будут называть теплушками).

Вагон 1-го класса…

… и, наконец, теплушка

Существовали и вагоны смешанного класса, где часть мест относилась к первому, а остальные – ко второму. Это делалось перевозчиком для того, чтобы не гонять пустые составы (цены на 1-й класс были высокими). Сами вагоны в таком случае красились в два цвета. Места для багажа в первом и втором классах отсутствовали – имелись лишь небольшие сетки для мелких вещей.

Все остальные вещи должны были быть переданы в багажный вагон. При этом можно было отправить только багаж, а самому поехать другой дорогой (такой багаж назывался «нулевым», то есть пассажир не ехал с ним в одном поезде). Существовали также нормы бесплатного провоза – пуд (около 16 кг) на взрослого и полпуда (около 8 кг) на ребёнка. Запрещены к перевозке были предметы с неприятным запахом, взрывчатые вещества и боеприпасы (незаряженное оружие разрешалось). Животных следовало тоже сдавать в багаж, однако за специальную плату их можно было взять в вагон.

Проблема тарифов была разрешена путём введения единых интервальных зон. Так, в 1914 г. на коротких дистанциях до 300 км билет в первый класс стоил 9,5 рублей (примерно 12 000 современных), во второй – 5,7 рублей (примерно 7 000 современных), в третий – 3,8 рубля (примерно 4 500 современных).

Интервал от 301 до 500 км стоил соответственно 14,5 рублей (около 17 500 современных), 8,7 рублей (около 10 500 современных) и 5,8 (около 7 000 современных). По мере возрастания стоимость проезда сокращались пропорционально дистанции. Таким образом, по деньгам получалось выгоднее ехать на большое расстояние. Это было сделано для улучшения продаж на линиях дальнего следования.

Все типы вагонов тащил один и тот же паровоз

Одновременно с тарифными интервалами были введены три типа билетов: единичный, разрезной и бланковый. На первом был указан класс и места отправления и прибытия, и его нельзя было сдавать. Уже в самом поезде с билетом более высокого класса можно было ехать в более низком, а в обратном случае – только с доплатой разницы. Подобные правила до сих пор действуют в европейских поездах.

На разрезном билете были купоны с указанием станций, и при продаже ненужная часть отрезалась кассиром. Бланковые билеты представляли собой карточки, на которых пункты отправления и прибытия вписывались от руки. Последние два типа в объединённом виде (под названием «бланковый комбинированный») действовали и в советское время.

Разрезной билет советского времени не отличался от аналогичного дореволюционного

Тем не менее, оставалась проблема времени. К началу XX в. по всей империи для железнодорожных отправлений оно было стандартизовано и привязано к петербургскому (по местному времени работали лишь финские железные дороги). Из-за этого пассажирам приходилось приобретать специальные таблицы, чтобы по факту высчитать время отхода поезда в том регионе, где они находились. Хотя международная комиссия уже в 1884 г. приняла резолюцию об установлении единого стандарта времени (от гринвичского меридиана), в России часовые пояса появились только при советской власти (в 1924 г.). До этого времени пассажирам приходилось испытывать определённые неудобства при длительных поездках в силу того, что все расписания и путеводители ориентировались на среднепетербургское время, а инфраструктура, само собой, работала по местному времени.

Высшие и низшие классы перевозок заметно различались между собой. Первоначально вагоны первого и второго класса были сидячими, однако с появлением дальних беспересадочных линий кресла были заменены на большие диваны. В поездах премиум-класса существовали сдвоенные купе (сьюты), где можно было оборудовать кабинет и зону отдыха.

Здесь же были принадлежности для туалета, а ванну можно было заказать отдельно. Купе второго класса были уже не индивидуальными – существовали варианты на двух человек и на четырех человек. Вечером купе подсвечивалось маленькими лампочками, с помощью небольшой кнопки можно было вызвать проводника (чтобы он приготовил спальное место) или официанта (для заказа еды). К услугам пассажиров были библиотека, музыкальный салон с фортепиано, парикмахерская и маленький спортивный зал с гребными и велосипедными тренажёрами. Курить в купе было запрещено, но во всех вагонах имелись отдельные курительные комнаты.

Вагоны подобного класса курсировали прежде всего в двух знаменитых экспрессах – Сибирском (Петербург – Иркутск) и Северном (Петербург – Остенде, с возможностью пересадок на Париж и Лондон). Именно в таких поездах в 1896 г. впервые появились вагоны-рестораны.

Помимо блюд по меню в них можно было в час дня заказать комплексный обед, а в шесть вечера – такой же ужин из двух блюд по цене 1 рубль (примерно 1 200 современных). Сам вагон-ресторан был разделён на некурящую (со столиками) и курящую (с диванами) части. Периодически проводники разносили по купе чай. Поскольку в ходе движения поезда чашки нередко бились, по распоряжению Витте они были заменены стаканами с подстаканниками, которые сохранились в поездах до сих пор.

Серебряный подстаканник царского времени

Третий класс составлял самый большой сегмент в поезде. Если вагонов первого и второго класса совокупно цепляли от одного до трёх, то третьего – от четырёх и больше. Вагон третьего класса представлял собой девять незакрывающихся купе с жёсткими лавками. По воспоминаниям очевидцев, в вагонах третьего класса было грязно и постоянно накурено.

Именно в таких вагонах впервые появились верхние полки, причём порой их было сразу две. Здесь же располагались полки для багажа. Чтобы избежать толчеи, с какого-то момента вместе с билетом пассажиру в кассе стали выдавать квитанцию с номером места – так называемую плацкарту (от немецкого Platzkarte ). Впоследствии сам вагон третьего класса стал называться «плацкартным». Третий класс отапливался, но в нём не было водоснабжения. Из-за этого пассажирам на остановках приходилось выбегать на улицу, где были устроены помещения для набора холодной и горячей воды.

Дореволюционные вагоны были отражением своей социальной среды. Неслучайно Александр Блок писал о старых поездах:

«Вагоны шли привычной линией,

Подрагивали и скрипели;

Молчали желтые и синие;

В зелёных плакали и пели».

Обстановка в 1-м и 3-м классах заметно различалась

По состоянию на 1912 г. третий класс был самым массовым и востребованным в железнодорожных перевозках. Если в 1-ом и 2-ом путешествовали ежегодно 20 млн человек, то в 3-ем – 163 млн, то есть в восемь раз больше.

К моменту революции в России уже существовала разветвлённая и стандартизованная система железных дорог, при этом лишь малая часть из них оставалась в частных руках. Практически все наследники «железнодорожных королей» уже не занимались этим бизнесом, предпочитая другие сектора.

Так, к примеру, сын Павла фон Дервиза, Сергей, владелец металлургических производств, ещё во время революции 1905 г. вывел все свои активы во Францию, а затем и переехал туда сам. Скорее исключением здесь являлся Николай фон Мекк, который, правда, уже не владел, а только управлял дорогами. Все без исключения железные дороги к осени 1918 г. были национализированы советским правительством и были переданы в ведение Наркомата путей сообщения. Судьба самого фон Мекка сложилась трагически: оставшийся в России и служивший в новом ведомстве, в 1928 г. он был обвинён во вредительстве и в следующем году расстрелян.

Источник: madeinrussia.business

Железнодорожное строительство и роль железных дорог в различные исторические периоды

От всех других дорог она отличается тем, что для движения транспортных средств имеет два стальных рельса. Были когда-то рельсы деревянными, и называлась дорога лежневой. Потом их сменили литые чугунные балки, и дорога надолго получила имя « чугунки ». И теперь — это стальные магистрали, проложенные на огромных пространствах всех континентов.

Воображение современников поразила рельсовая дорога, по которой промчался первый локомотив. Ёе проложил между Стоктоном Дарлигтонтом английский изобретатель паровоза Дж. Стефенсон в 1825 году. Этот год человечество считает годом рождения железной дороги.

Вслед за Великобританией железные дороги построили многие государства Западной Европы и Америки. В России первая общественная железнодорожная линия с применением паровой тяги открылась в 1837 году, связав столицу с Царским Селом, а затем в следующем году с Павловском. В 1851 году была введена в действие первая магистральная железная дорога между Петербургом и Москвой.

19 век часто называют веком паровой машиной и железных дорог. С новым видом транспорта не могли конкурировать не только лошади, но и парусные суда и, появившиеся чуть раньше локомотивов, пароходы. Рельсовые пути соединили с центром самые отдаленные районы. Железная дорога во многом способствовало развитию их экономики, несла новости науки, искусства и техники. Развитие железнодорожной сети усиливало и военную мощь государства.

Все это привело к настоящей «железнодорожной лихорадке». Сеть железных дорог покрыла все страны. Люди с радостью осознали, что «крылатые колеса», соединяющие провинции, страны, даже целые света коренным образом изменяют облик планеты, их образ жизни.

Длина сети железных дорог в мире превысила миллион километров, строительство новых путей не прекращается: дороги прокладываются высоко в горах, пересекают дремучие леса, раскаленные пустыни, проникают за Полярный круг.

Развитие железных дорог происходило неравномерно в разных странах и в разных частях земного шара.

Первоначально железнодорожное строительство сосредоточилось в наиболее развитых странах — Великобритании, Франции, Германии, США. В 60-годах 19 века на эти 4 страны приходилось примерно 90% всей железнодорожной сети мира и большая часть ее прироста.

В 60-годах 19 века после отмены крепостного права значительно возросли объёмы железнодорожного строительства в России — в десятилетие с 1860 по 1870 гг. она заняла 2 место после США по вводу новых линий. В России интенсивный рост сети продолжался и далее, и лишь русско-турецкая война (1877-1879 гг.) несколько затормозила этот процесс.

В конце 19-начале 20 века темпы прироста длины железных дорог в Европе начинают постепенно снижаться — сказывается насыщение территорий многих стран железнодорожными линиями. Колониальные страны развернули строительство железных дорог в своих колониях, главным образом, для вывоза из них сырья. Поэтому большинство железных дорог в колониях строились от мест добычи полезных ископаемых к морским портам.

Азия, Африка и Австралия значительно отставали в развитии сети от Европы и Америки. Это предопределило значительную неравномерность распределения сети железных дорог.

Крупнейшими железнодорожными районами Северной Америки являлись большинство штатов США, Канада и Мексика, в Южной Америки — Пшеничные районы Аргентины, кофейные районы Бразилии и побережье Чили с залежами селитры. Европа, за исключением северной и восточной частей, имела довольно густую железнодорожную сеть.

В Азии важнейшими железнодорожными районами были Британская Ост-Индия и Япония. Средняя Азия и Китай имели лишь зачатки железнодорожной сети. В Африке строительство железных дорог велось наиболее активно в английской и южной Африке, в Египте и во французских колониях — Алжире и Тунисе. В Австралии железные дороги имелись в районах, находящихся на морских побережьях; были железные дороги и в Новой Зеландии.

К началу второй мировой войны примерно половина мировой железнодорожной сети приходилось на 7 государств — США, СССР, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию.

За годы второй мировой войны и после нее характер развития железнодорожной сети значительно изменился. В Европе наиболее пострадали железные дороги СССР, Германии, Польши, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Румынии, Югославии. В Азии — железные дороги Бирмы и Японии.

В большинстве развитых капиталистических стран не все железные дороги восстанавливались — железнодорожная сеть сокращалась. Причины — недогрузка транспорта вообще и сокращение темпов роста перевозок, более быстрое развитие автомобильного, трубопроводного и воздушного транспорта. Эти виды транспорта взяли на себя часть пассажирских и грузовых перевозок, например в США, транспорт которых не пострадал от военных действий.

Источник: vuzlit.com

Роль железнодорожного транспорта как районообразующего фактора в освоении и организации территории

Полулех, С. С. Роль железнодорожного транспорта как районообразующего фактора в освоении и организации территории / С. С. Полулех, С. И. Архипова, О. В. Хмелевская. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 9 (89). — С. 689-691. — URL: https://moluch.ru/archive/89/17758/ (дата обращения: 12.10.2022).

В статье обосновывается влияние транспортной системы на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, рассматривается роль железнодорожного транспорта как районообразующего фактора в освоении и организации территории.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, организация территории, урбанизация, социально-экономическое развитие, рыночная инфраструктура.

Железнодорожный транспорт, имеющий огромное значение в освоении и организации территорий, становлении экономики, а также жизнеобеспечении сети населенных пунктов, является одним из важнейших видов транспорта в России. В связи с этим на сегодняшний день ему уделяется пристальное внимание.

За последние десятилетия заметно возросла роль рационализации транспорта. С одной стороны, уровень эффективности работы предприятий во многом зависит от транспортного фактора, что в условиях современного рынка напрямую связано с его жизнеспособностью, а с другой стороны, сам рынок подразумевает обмен товарами и услугами, что невозможно без транспорта, следовательно, невозможно приемлемое функционирование и самого рынка. Исходя их вышесказанного, можно утверждать, что транспорт — это важнейшая составная часть рыночной инфраструктуры [3].

Эффективное функционирование железных дорог Российской Федерации, занимающих второе место в транспортной системе мира, играет исключительную роль в создании условий для перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, а также способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе. Перспективы дальнейшего социально-экономического развития регионов и страны в целом, защита национального суверенитета и безопасности напрямую зависят от качества работы железнодорожного транспорта [1].

Развитие транспорта является необходимым условием экономического развития территории, эффективного использования ее природных, трудовых и производственных ресурсов. Он — центральное звено, без которого немыслимо слаженное функционирование на территории всех компонентов хозяйственной деятельности.

Помимо организационно-хозяйственных функций, транспорт имеет влияние на сферы государственного управления, обороны и здравоохранения. Следует упомянуть еще одну функцию — социальную, по словам Роднаева Б. Л. (1996), заключающуюся в том, что транспорт используется для самоорганизации и развития общества и его взаимодействия с окружающей природной средой

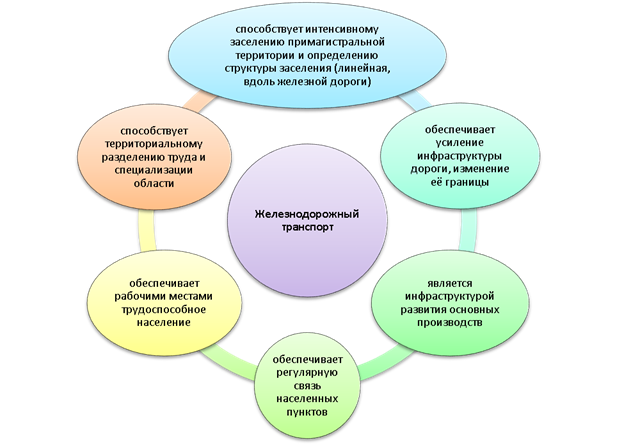

Опираясь на функционально-экономические показатели железнодорожный транспорт можно разделить на производственную и социальную инфраструктуры, т. е. оказываются услуги отраслям экономики и населению соответственно (рис.1) [2].

Рис. 1. Система инфраструктуры железнодорожного транспорта

Например, на железнодорожный транспорт Дальнего Востока и Байкальского региона, как на основной вид магистрального транспорта, приходится более 82 % грузооборота и порядка 40 % внутреннего пассажирооборота. Его удельный вес в ВРП в данном регионе составляет 11 %, причем в Хабаровском крае, Амурской области этот показатель превышает 14 %, а в Байкальском регионе — 20 %. Железная дорога дала мощный импульс развитию данной территории: поскольку при строительстве и эксплуатации дороги не было разделения объектов по назначению (производственные, социальные), одновременно с обустройством станций возводились жилые дома для рабочих и служащих дороги.

Таким образом, развивались города, образовывались новые поселения, начали осваиваться плодородные земли, создавались линии связи, открывались метеорологические станции, велись широкомасштабные геологические изыскания, открывались мастерские, заводы, возводились школы, больницы, строилось жилье [3].

На примере Вологодской области можно говорить о том, что железная дорога оказала влияние на соотношение городского и сельского населения и долю населения, проживающего в населенных пунктах с численностью более 500 человек, т. е. строительство железной дороги стало одним из факторов урбанизации населения и укрупнения населённых пунктов [4].

Учитывая вышесказанное целесообразно сделать следующие выводы о роли железнодорожного транспорта как районообразующего фактора в освоении и организации территории (рис. 2).

Рис. 2. Роль железнодорожного транспорта в освоении и организации территории

Транспортная система обеспечивает формирование структуры хозяйства отдельных регионов и страны в целом: определяет доступность территории, является основным ресурсом социально-экономического развития, способствует территориальной организации производства, а также углублению специализации и комплексному развитию экономических районов, оптимизации внутренних и внешних хозяйственных связей, повышению территориальной и социальной мобильности населения [3].

1. Российская Федерация. Правительство. Распоряжения. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года [Текст]: распоряжение Правительства РФ от 17 июня 2008 г. // Рос. газ. — 2008.

2. Белаш, Т.А., Уздин, А. М. Железнодорожные здания для районов с особыми природно-климатическими условиями и техногенными воздействиями: [Текст]: учебник / Т. А. Белаш, А. М. Уздин. — М.: ГОУ «Учебный методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. — 372 с.

3. Тюкавкина-Плотникова С. Б. Роль транспорта в территориальной организации хозяйства (на примере Читинской области): диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Российская академия наук Сибирское отделение Институт географии, Иркутск, 2003.

4. Экономика железнодорожного транспорта [Текст]: учеб. пособ. / науч. ред. И. В. Белова, Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. — М.: УМК МПС России, 2011. — 998 с.

Основные термины (генерируются автоматически): железнодорожный транспорт, организация территории, Байкальский регион, дорога, рыночная инфраструктура, создание условий, социально-экономическое развитие, Транспортная система.

Источник: moluch.ru

Роль строительства железных дорог

Транспорт всегда являлся одним из основополагающих факторов развития отдельных регионов и целых стран. Для России одни из импульсов к развитию послужило строительство железной дороги в XIX веке, так как этот вид транспорта смог соединить между собой города и села, а также помог наладить как внутреннюю, так и внешнюю торговлю России, увеличить мобильность населения и стать катализатором в развитии тяжелой промышленности. Однако, последовавшие в XX веке события (войны и революции) негативно сказались на развитии железнодорожного транспорта России. В советское время были реализованы масштабные проекты и железная дорога вновь «обрела жизнь», но распад СССР и переход на новую экономическую модель развития помешали модернизации железнодорожной отрасли. В настоящее время акцент в развитии железнодорожного транспорта сделан на Дальневосточную железную дорогу, в связи с активной переориентацией политических и экономических процессов на страны Азии.

1. Аккалаева В. Рельсы из прошлого: Как железные дороги подняли Россию с колен [Электронный ресурс] // Газета.ru. URL: http://www.gazeta.ru/business/2014/11/10/6296941.shtml (дата обращения: 06.04.2016).

2. Артемьев А., Макаренко Г. Окно в Европу: как Китай запустил новый «Шелковый путь» в обход России [Электронный ресурс] / А.Артемьев, Г. Макаренко // Информационное агентство «РБК». URL: http://www.rbc.ru/politics/ 15/12/2015/56703a6d9a7947f88a89ae7d (дата обращения: 09.04.2016).

3. Голышева Т.Г., Гриванов Р.И., Цзяньчен Ч. Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Японии на примере рыбной отрасли // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. – 2015. – № 3 (30). – С. 29-33.

4. Гриванов Р.И., Гриванова Н.В., Иматова Е.М. Создание особых экономических зон как альтернативы налогового планирования бизнеса при проведении курса на деофшоризацию экономики // Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 1. – С. 364-367.

5. Гриванов Р.И., Шингарева А.А. Некоторые проблемы конкурентоспособности ОАО «Российские железные дороги» в международной среде // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. – № 1 (73) [Электронный ресурс]. – URL: http://uecs.ru/finansi-i-kredit/item/3310—l-r- (дата обращения 07.04.2016).

6. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский посетил ОАО «Восточный Порт» (фоторепортаж) [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический портал «ПортНьюс». URL: http://portnews.ru/news/184268/ (дата обращения: 08.04.2016).

7. Индустриализация в СССР. Первые пятилетки [Электронный ресурс] // История России. URL: http://histerl.ru/otechestvennaia_istoria/kratko/industrializacia_v_sssp.htm (дата обращения: 06.04.2016).

8. История железнодорожного транспорта Советского Союза / Энциклопедия нашего транспорта. 2004. URL: http://wiki.nashtransport.ru/wiki/История_железнодорожного_транспорта_Советского_Союза._Том_3._1945—1991_(книга,_часть_20) (дата обращения: 06.04.2016).

9. Как железная дорога изменила Китай [Электронный ресурс] // Коммерсант.ru. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2602194 (дата обращения: 08.04.2016).

10. Минвостокразвития приглашает частных инвесторов к организации грузопотока по транспортным коридорам «Приморье-1» и «Приморье-2» [Электронный ресурс] // Gudok.ru, электронный журнал. URL: http://www.gudok.ru/news/infrastructure/?ID=1330234 (дата обращения: 14.04.2016).

11. Рекордный объем угля перевезен по ДВЖД из России в Северную Корею [Электронный ресурс] // РИАНовости. URL: http://m.ria.ru/economy/20150212/1047212078.html (дата обращения: 12.04.2016).

13. Статус резидента Свободного порта Владивосток получили еще 29 компаний, общий объем инвестиций – 85 млрд. руб. [Электронный ресурс] // Ассоциация морских торговых портов. URL: http://www.morport.com/rus/news/document1763.shtml (дата обращения: 08.04.2016).

14. Транспортные коридоры [Электронный ресурс] // Единая государственная система информации об обстановке в мировом океане (ЕСИМ). URL: http://www.morinfocenter.ru/smp.asp (дата обращения: 08.04.2016).

15. Транспортные коридоры [Электронный ресурс] // Российско-китайский информационный портал Российских железных дорог. URL: http://russiachina-eastcargo.com/ru/transport-corridors (дата обращения: 12.04.2016).

16. Транссиб: через пространство и время [Электронный ресурс] // Информационно-аналитическое агентство «Восток России». URL: http://www.eastrussia.ru/material/transsib_cherez_prostranstvo_i_vremya/ (дата обращения: 11.04.2016).

Транспорт всегда имел огромное значение в экономическом развитии в любую эпоху в любой стране. Развитая на должном уровне транспортная инфраструктура могла стать катализатором развития всех сфер жизни государства. Это становилось возможным благодаря тому, что с помощью транспортной системы соединяются воедино все части производственной структуры мест, что с, одной стороны, повышает производительность, так как увеличивает доступ к факторам производства (сырье, трудовые ресурсы, комплектующие, энергия и т.д.), а, с другой стороны, увеличивается возможность расширения рынков. Ярким подтверждением этого становятся исторические факты: так, достоверно известно, что первые города и ранние транспортные системы (например, «Шелковый путь») формировались вблизи естественных бухт и портов, а также озер и рек, иными словами географические характеристики местности определяли их месторасположение. Позже промышленная революция стала причиной увеличения потребности в транспортных мощностях, так как необходимо было в больших объемах перевозить уголь, железную руду и другое сырье, что привело к созданию первых железных дорог.

С тех пор железнодорожный транспорт стал важной составляющей развития страны, чему способствовал ряд преимуществ. Железнодорожный транспорт может перемещать большой объем грузов и множество пассажиров, что делает его эксплуатацию крайне эффективной.

Также после водного транспорта железнодорожный транспорт является наиболее энергетически эффективным средством перевозки больших объемов грузов и пассажиров. В среднем, внутренний водный транспорт (баржи и буксиры), потребляет примерно на 35 % меньше топлива, чем железнодорожный, но по сравнению с водным транспортом, железнодорожные пути имеют меньшую протяженность между пунктами отправления и назначения и, таким образом, зачастую имеют аналогичную энергоэффективность [12]. Более того, железнодорожные перевозки являются относительно дешевыми. Железнодорожные транспортные расходы для насыпных материалов, как правило, довольно низки: обычно меньше 0,03 доллара на тонно-километр; пассажирские перевозки также недороги: как правило, менее 0,10 долларов на пассажиро-километр. На относительно плотно загруженных, ориентированных на грузоперевозки железных дорогах, средняя стоимость перевозки может составлять менее 0,02 доллара за тонно-километр; перевозка пассажиров может стоить менее 0,10 доллара за пассажиро-километр, в зависимости от субсидирования транспорта и плотности загрузки [12].

Преимущества эффективного и хорошо управляемого железнодорожного транспорта могут повысить конкурентоспособность производителей и грузоотправителей на внутреннем, а также мировом рынках. Благодаря достаточно развитому железнодорожному транспорту можно увеличить мобильность рабочей силы, что позволит улучшить экономическое состояние отдельных отдаленных от городских центров регионов, что особенно актуально для России.

В России железная дорога уже однажды показала свою эффективность. Так, в 1867 году строительство железных дорог после привлечения частного капитала на основе концессий значительно ускорилось, что коренным образом изменило экономическое развитие страны.

В частности, железные дороги имели большое значение для возникновения таких отраслей, как каменноугольная и металлургическая промышленность (Екатерининская, Ивангород-Домбровская и Екатеринбург-Тюменская дороги), нефтяная (Баку – Тифлис – Поти), хлопководство (Закаспийская железная дорога, впоследствии превратившаяся в целую сеть дорог Средней Азии и Закавказья) и добыча соли (Баскунчакская и Екатерининская магистрали) [1]. Также железнодорожный транспорт оказал ощутимое влияние и на сельское хозяйство, так как был удешевлен товарообмен, расширены зоны распространения товаров.

Так, стоимость перевозки пшеницы из Уральска в Самару (260 км) гужевым транспортом ранее составляла 17–23 руб., после появления железных дорог примерно в такую же сумму – 19,5 руб. – обходилась уже доставка пшеницы из Уральска в Гамбург (более 3 тыс. км) [1]. Одновременно происходило удешевление транспортных услуг, а, следовательно, и рост объема перевозок.

Появление железнодорожного транспорта позволило предприятиям не накапливать большие запасы сырья, топлива и готовых товаров, так как теперь производства были расположены рядом с железной дорогой, что позволяло быстро переправлять необходимые ресурсы. Строительство сети железнодорожных путей способствовало включению провинций в единое экономическое пространство и развитию торговли между регионами. Благодаря железным дорогам активно шло заселение некогда пустынных местностей, так Транссиб способствовал переселению крестьян во время земельной реформы Столыпина. В 90-е годы XIX века в России происходит небывалый промышленный объем. Так, в это время быстрое развитие железнодорожной отрасли дало импульс для роста не только тяжелой промышленности, но и для увеличения производства продуктов потребления.

Если бы темпы развития остались неизменными, то, как отметил Пол Грегори, американский исследователь: «очень трудно вообразить ситуацию, когда территория бывшей Российской империи не была бы сегодня мировой экономической державой, обеспечивающей своим гражданам жизненные стандарты, близкие к европейским» [1]. Однако дальнейшему росту препятствовали: Первая мировая война, революции, Гражданская война и последовавшая за ними разруха. После кризиса национальный доход России сократился на 62 %, личное потребление – на 56 %. Железнодорожная отрасль также была разорена, из строя было выведено порядка 80 % путей. Грузооборот уменьшился в четыре раза.

В послевоенное время одним из основных направлений политики СССР стало восстановление железнодорожной отрасли. Она достигла достаточно весомого развития: большая часть путей были электрифицированы к концу 80-х годов, что позволило увеличить объемы перевозимых грузов, а также увеличить скорость передвижения поездов. Также были реализованы такие амбициозные проекты, как БАМ, «Малый БАМ» и Турксиб, которые помогли в освоении Дальнего Востока и Севера России, создали прочные связи со странами Востока (Япония, Китай, Корея) и развили экономику периферий. Более того, были проложены железнодорожные пути к таким гигантам советской индустрии как «Урал-маш», «Запорожсталь», «Ростсельмаш», Харьковский тракторный завод (ХТЗ), Сталинградский тракторный завод, Нижегородский автомобильный завод (будущий ГАЗ), Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), Магнитогорский металлургический завод, Новокузнецкий металлургический комбинат [7].

Стоит отметить, что грузооборот в конце 80-х годов увеличился в 6,5 раз, было отправлено почти в 5 раз грузов больше, пассажирооборот также увеличился примерно в 5 раз, по сравнению с показателями послевоенного периода (1950-е гг.).

Динамика основных показателей железнодорожного транспорта 1945-1991 гг. [8]

Источник: applied-research.ru