Идею соединить Белое море с Онежским озером разрабатывали со времен Петра I. Но сколько к ней ни возвращались, после всех прикидок и расчетов приходили к выводу, что слишком трудозатратна задача, слишком велика цена строительства — не только материальная, но и человеческая. В ХХ веке пришло время, когда с ценой не считались: бесплатного «человеческого ресурса» оказалось так много, что даже техника не понадобилась…

Рекордные сроки

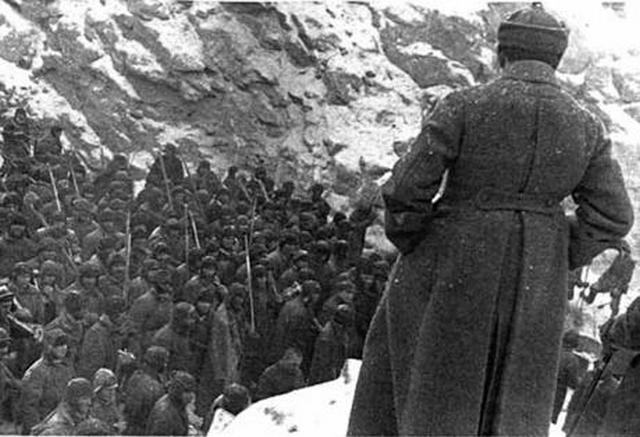

Для того, чтобы соединить Белое море с Онежским озером, через которое можно выйти на Балтику и к Волго-Балтийскому водному пути, потребовалось 20 месяцев и… руки свыше 126 000 заключенных. 37 километров искусственных путей, 21 миллион кубометров земли, перенос Мурманской железной дороги в другое место — и все это в рекордно короткие сроки и без всякой техники! Беломорско-Балтийский канал: общая протяженность — 227 километров, габаритная ширина — 14,3 метра, наибольшая глубина — 5 метров, 19 шлюзов, 49 дамб… 2 августа 1933 года состоялось открытие одной из самых грандиозных и трагических «лагерных» строек советского времени.

Документальный фильм «Беломорско-балтийский канал — артерия Севера России»

«Даешь воду». Митинг строителей канала

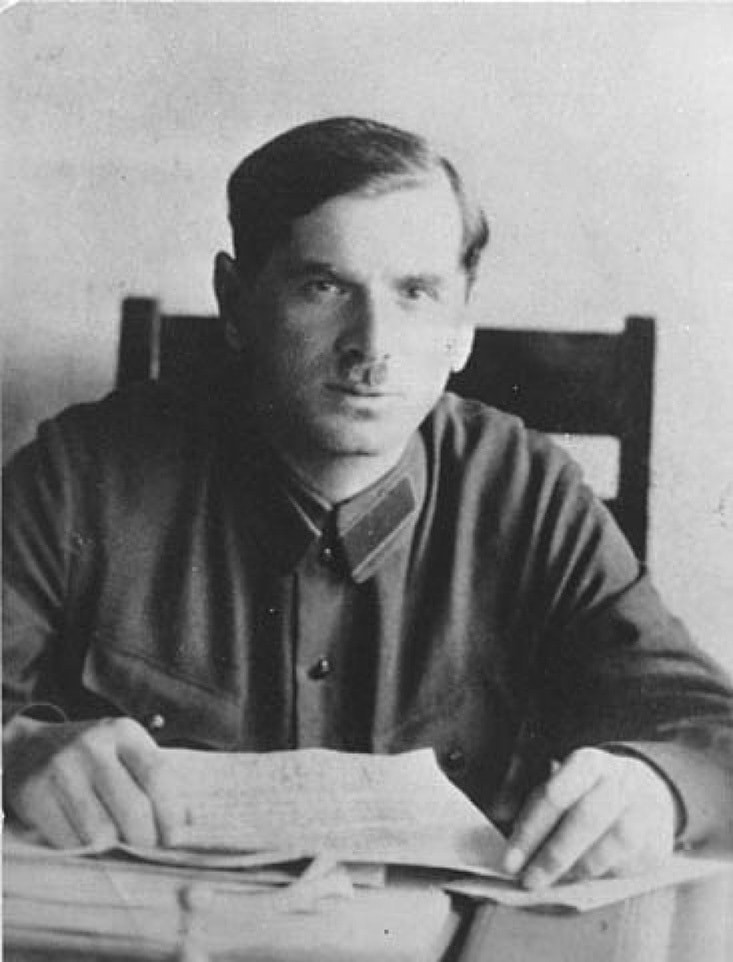

Насколько быстро все решалось и разворачивалось — умеют, когда захотят! — можно судить по датам: 3 июня 1930 года принято решение начать строительство, 1 июля 1931 года правительство рассматривает первые эскизы, конец 1931 года — проект еще не утвержден, но уже строят, к моменту окончания всех согласований (февраль 1932) уже многое сделано, работа кипит… Кураторами стройки были будущий нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода и начальник ГУЛАГа Матвей Берман.

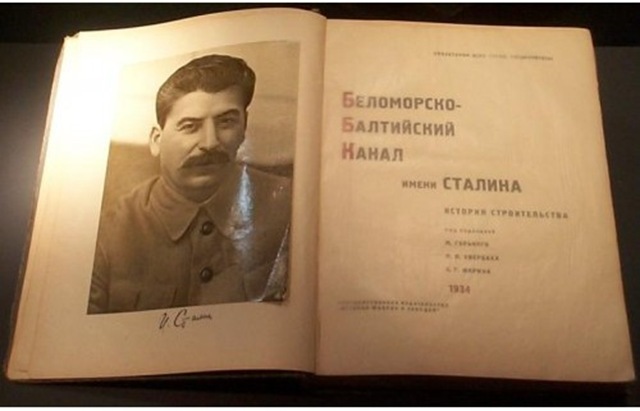

Вот что написано о Беломорканале в знаменитом сборнике, посвященном великому проекту, под редакцией Максима Горького: «Канал прорежет Карелию от Онежского озера до Белого моря. Карелия была и будет форпостом Союза советских республик на границе с фашистской Финляндией».

Происхождение зэков

Слово «зэк» родилось здесь, на Беломоркаторге. По лагерной легенде, 23 марта 1932 года на стройку приехал Анастас Иванович Микоян. Начальник Беломорстроя Лазарь Коган посетовал главе Наркомата снабжения, дескать, «…есть проблема: не знаю, как обращаться к… контингенту. Придумал вот вариант — „каналоармеец“. Как, одобрите?» Микоян одобрил.

Получилось полностью — «заключенный каналоармеец», а сокращенно — «зэка». В документах можно еще короче: «з/к». Кстати, мысль собрать заключенных в «армию» («-армеец») пришла Когану неспроста: строительству пытались придать военизированную форму — использовали слова «штаб», «рота» и тому подобное.

Арестантский фольклор подхватил начальственную инициативу и придумал свою расшифровку аббревиатуры «з/к» — «Захар Кузьмич». А позже, когда официально было объявлено, что за Уралом и на Дальнем Востоке на больших стройках вкалывали не заключенные, а комсомольцы, «зэка» превратились в «зауральских» и «забайкальских комсомольцев».

Что СКРЫВАЛ СТАЛИН о Беломорканале? Главная ТАЙНА ВОЖДЯ!

Из подручных палок

При строительстве Беломорканала не экономили на рабочей силе, зато экономили на всем остальном: на питании, на технике и на строительных материалах. Металл и цемент старались попридержать. А вот торф, грунт, песок, дерево, камни — все, что можно было добыть здесь же, на окрестных болотах, — использовали по-максимуму. Тяжело передвигать огромные валуны?

Подъемный кран не нужен, можно ведь собрать из подручных деревяшек самопальный «журавль». Трудно таскать «на горбу» песок? — Пожалуйста, набери дерева, сколоти тачку с деревянными колесами, поставь на деревянные рельсы, и — вперед! Таких тачек на стройке насчитывалось до семидесяти тысяч. Счастье, если дадут кувалду, лом, лопату, топор, а так — у наших людей золотые руки! Справятся!

Пайка на день — 500 граммов непропеченого, липкого как пластилин малосъедобного хлеба, который лагерники называли «аммонал» из-за сходства с веществом для взрывных работ, и баланда из морских водорослей. Выполняешь норму — получаешь норму, перевыполняешь — можешь даже «премиальное блюдо» получить, например, 75-граммовый пирожок с капустой, а не справляешься — пайку урезают. А не справляться можно было по разным причинам, из которых лень — где-то в конце списка. Например, болезнь за «уважительную причину» не принималась. Больным норму питания урезали, и из такой больничной диеты запросто можно было не выкарабкаться. «Без туфты и аммонала не построили бы Беломорканала» («ТУФТА» на арестантском беломорканальском жаргоне — это «Техника Учета Фиктивного Труда»).

Зато с политинформацией и поддержанием морального духа на Беломорканале все было в порядке. На каждом участке выходила газета «Перековка», где клеймили отстающих и поощряли передовиков. Типография газеты даже выезжала на круглосуточные смены, когда на стройке объявлялся так называемый «штурм» — ударный труд лучших бригад без перерыва. Зимой 1932 года на таком «штурме» рядом с местом работ проложили узкоколейку и пустили по ней дрезину с духовым оркестром, опять-таки, для поддержания боевого духа каторжных.

Побег Солоневичей

Единственным удачным побегом из Беломорлага стал знаменитый побел Солоневичей. В начале октября 1934 года в белоэмигрантской газете «Последние Новости» была напечатана информация о бегстве за границу из Беломорско-Балтийского лагеря НКВД заключенных Солоневича Ивана Лукьяновича и Солоневича Юрия Ивановича (отца и сына) и из Свирских лагерей НКВД заключенного Солоневича Бориса Лукьяновича (брата Ивана Лукьяновича).

Иван Лукьянович Солоневич — русский публицист, мыслитель, спортсмен, тренер, исторический писатель, общественный деятель — родился в Белоруссии. Был одним из основоположников самбо, участвовал в Белом движении и антисоветском подполье. Был арестован вместе с семьей 1933 году после нескольких неудачных попыток бежать из СССР.

Скитался по лагерям, наконец оказался на Беломорстрое, сумел занять пост спортивного инструктора, а его брат Борис работал доктором в Свирьлаге. По протекции старых знакомых по спортивному прошлому он попал в лагерное общество «Динамо». Планируя побег из лагеря, Солоневич представил начальству план проведения «вселагерной спартакиады» и взялся за ее организацию, попутно собираясь и прорабатывая маршрут побега. Оформил для прикрытия командировки себе и сыну, скоординировал действия с братом и 28 июля 1934 года вместе с Юрием покинул лагерь.

Иван, Борис и Юрий Солоневичи в Финляндии после побега. 1935 г.

Встретились в условном месте и из окрестностей станции Кивач Мурманской железной дороги двинулись в направлении села Койкири на реке Суне. По дороге пережили множество драматических и опасных приключений. На шестнадцатый день побега отец и сын перешли на территорию Финляндии. Его брат Борис вышел к финнам на два дня раньше.

Советская власть, разумеется, отомстила: их брата Евгения и семью отца расстреляли. Побег Солоневичей вызвал большой резонанс в среде русской эмиграции. Иван Солоневич выступал по всей Европе с лекциями, печатал статьи и очерки, издавал собственную газету, написал несколько книг с рассказами о лагерной жизни, в том числе известную книгу «Россия в концлагере».

Что не нарисовали на пачке папирос

В мае 1933 года Генрих Ягода доложил Сталину о готовности Беломорканала.

В 1931 году, только по официальным данным, в БелБалтЛаге умерло 1438 заключенных, в 1932 году — 2010 арестантов, в 1933 — 8870 человек. В день умирало до 700 человек. После окончания строительства освобождено было 12484 человека, сроки сократили 59516 заключенным.

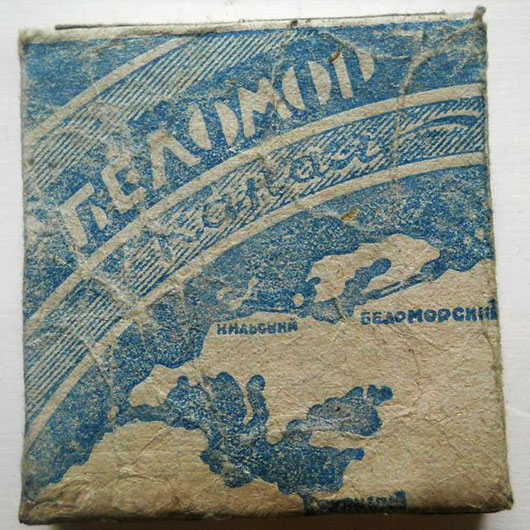

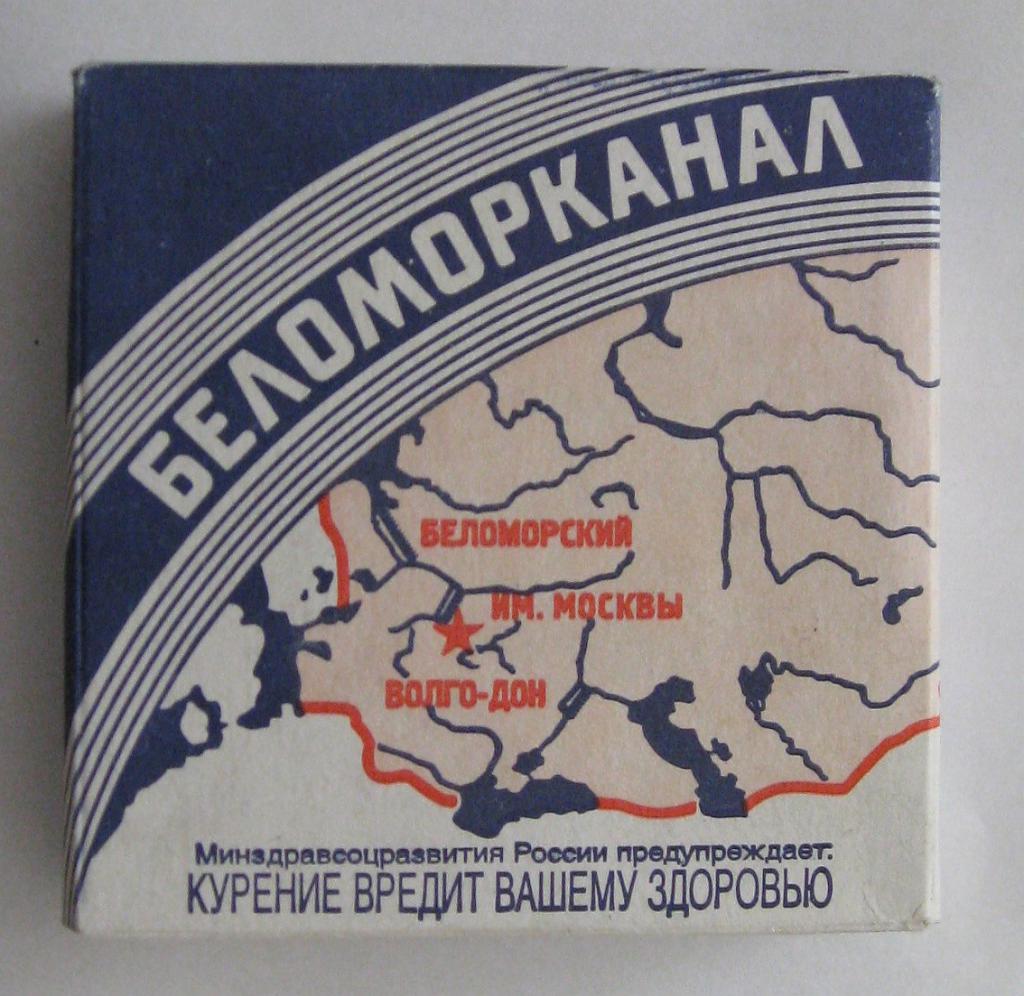

Самые массовые в СССР папиросы, которые начали выпускать в 30-е годы ХХ века, получили название «Беломорканал». В сороковые годы на обложке папиросной пачки изображалась карта, где кроме Беломорского размещались Суэцкий и Кильский каналы. Таким образом производители демонстрировали превосходство «социалистического гидросооружения» над «капиталистическими».

Пачка 1946 года

В июне 1933 года по всему Беломорканалу от начала до конца первым прошел пароход «Чекист». Сталин во время прогулки по Беломорканалу вместе с Ворошиловым и Кировым называл канал мелким, узким, бессмысленным и никому не нужным. Вождь был прав: желая отчитаться в срок, начальство часто «гнало туфту», занималось приписками, канал выстроили мельче и уже, чем планировали, в нем с трудом расходились два больших теплохода, а развернуться вообще было невозможно.

А что сейчас?

Водный путь дорабатывали в пятидесятых годах ХХ века: увеличивали глубину, заменяли деревянные конструкции на железобетонные и так далее. Как бы то ни было, ценой нечеловеческих усилий и потерь, благодаря Беломорканалу, путь от Архангельска до Петербурга сократился в четыре раза.

Особое значение Беломорско-Балтийский канал приобрел после ввода в эксплуатацию Волго-Балтийского канала, когда вместе с Онежским озером он стал частью Единой глубоководной системы Европейской части РФ. Трасса Беломорско-Балтийского канала проходит от поселка Повенец на Онежском озере до города Беломорск на Белом море.

Судоходство — и промышленное, и пассажирское, туристическое, — здесь очень активное. Природные богатства Карелии и Кольского полуострова благодаря функционированию канала кратчайшим путем доставляются к местам их переработки. Масштабная реконструкция Беломорканала, начатая еще в 70-х годах ХХ века, продолжается до сих пор. В ходе реконструкции гарантированная глубина судового хода была доведена до четырех метров и канал стал частью Единой глубоководной системы европейской части РСФСР.

Сегодня эксплуатацией канала и обеспечением судоходства по нему занимается организация с длинным названием Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Беломорско-Онежского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Беломорканал»). А туристам предлагается большая программа, рассказывающая об истории этого уникального сооружения. На базе канала действует историко-культурный комплекс «Беломорско-Балтийский канал», который представляет собой систему гидротехнических сооружений, жилых и административных зданий, памятных мест строительства. Представляет интерес структура грандиозного гидротехнического сооружения — сами шлюзы Беломорканала, так называемая «Повенецкая лестница», по которой корабль может подняться или спуститься почти на 70 метров. Путешествуя по Беломорско-Балтийскому каналу, туристы осматривают город Медвежьегорск с известным Музеем железнодорожного транспорта, финские военные укрепления, Музей истории Беломорканала в городе Повенец.

По берегам канала установлено несколько памятников заключенным, отдавшим свои жизни на каторжных работах по его прокладке, а в Повенце в память о погибших построена деревянная Никольская церковь.

Источник: sever.foma.ru

Первая стройка ГУЛАГа: как десятки тысяч заключенных за считаные месяцы построили уникальный объект в болотах Карелии

На протяжении нескольких поколений его изображение было неотъемлемой частью повседневной жизни миллионов советских граждан. В арктической тундре и сибирской тайге, в среднеазиатских пустынях, на берегах морей и в полях Нечерноземья эта картинка сопровождала работу и досуг рабочих и колхозников, рыбаков, геологов и военнослужащих, но вряд ли многие из них задумывались, в каких условиях этот объект появился на свет.

В самом начале 1930-х в карельских лесах десятки тысяч человек всего за 20 месяцев завершили стройку, о которой мечтали столетиями, и это было событие, впоследствии перевернувшее жизнь миллионов. Возведение Беломорско-Балтийского канала впервые в советской истории осуществлялось практически исключительно силами заключенных. Относительная эффективность, дешевизна практики, стремительный рост категории з/к в СССР привели к тому, что «лагерные стройки» стали появляться повсеместно, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах. Беломорканал, вошедший в историю и благодаря одноименной марке советских папирос, был первым. Его история и цена — в обзоре Onliner.by.

Из Арктики в Балтику

С малых лет каждый белорус уверен, что наша страна — это край а) озер, б) лесов, в) болот, синеоким хрустальным сосудом притаившийся в центре Европы. Не подвергая сомнению справедливость данного тезиса, все же необходимо отметить, что жители Карелии могут воспринять его с усмешкой, ведь озер, лесов и болот там куда больше. И пусть до центра Европы им далековато, но этот регион также может похвастаться своим стратегическим расположением.

Карелия находится между Белым и Балтийским морями. Белое море было для Московского государства главным центром внешней торговли с Западной Европой еще со времен Ивана Грозного. В начале XVIII века Петр I принялся рубить «окно в Европу», но уже на Балтике. При этом и первому российскому императору была понятна важность соединения двух морей.

В 1702 году, во время ключевой для европейских амбиций Петра Северной войны, их берега соединила так называемая Осударева дорога — 260-километровая сухопутная трасса между Нюхчой (на Белом море) и Повенцом (на Онежском озере), которая активно использовалась для транспортировки войск между Архангельском и Балтикой. Вдобавок по ней, по некоторым данным, были волоком переправлены и два малых фрегата («Святой дух» и «Курьер), в дальнейшем активно задействованные на балтийском театре военных действий.

Тем не менее уровень инженерных знаний для строительства водного пути был еще категорически недостаточен. На карте карельская перемычка между Балтийским и Белым морями с точки зрения гидротехнического строительства выглядела крайне привлекательно.

Здесь имелось два огромных озера: Ладожское (крупнейший пресноводный водоем Европы) и Онежское (соответственно, европейское озеро номер два). Ладога соединялась с Финским заливом Балтийского моря Невой, в устье которой Петром I была основана новая столица Российской империи. В свою очередь, с Онегой Ладогу соединяла полноводная река Свирь. По сути, канал требовался лишь на относительно небольшом участке между Онегой и Белым морем, где также (спасибо ледникам!) в ассортименте имелись многочисленные озера (например, крупное Выг-озеро), позволявшие еще больше сократить масштаб искусственных сооружений.

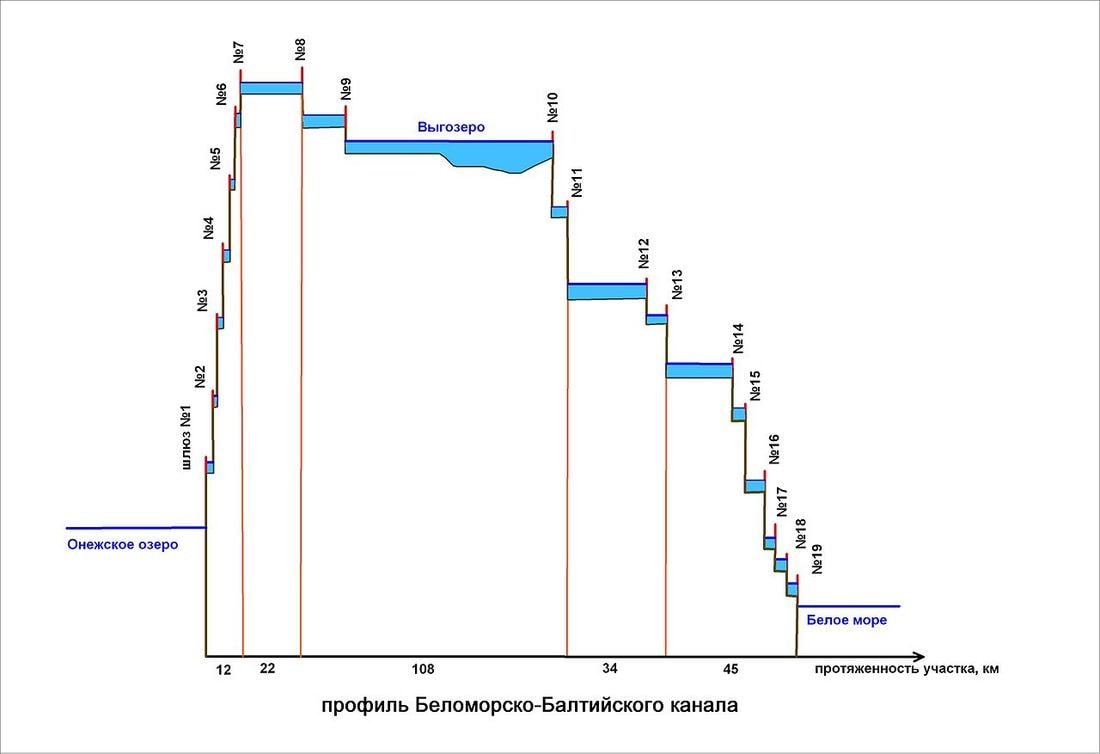

Проблема была в том, что практически у самого берега Онеги проходил Беломорско-Балтийский водораздел, и возведение любого канала через него было сопряжено с необходимостью создания целой системы шлюзов, на кратчайшем отрезке (12 километров) поднимавших бы суда на высоту в целых 70 метров. Преодолев этот сложнейший участок, корабли могли куда более постепенно спускаться по северному склону водораздела в сторону Белого моря, по максимуму используя естественные водоемы.

Эта задача была непосильной даже для XIX века, хотя на протяжении столетия появилось больше десятка проектов судоходного пути между Беломорьем и Онегой разной степени фантастичности. Государство (а реализовать такой проект без его непосредственного участия было невозможно), впрочем, ввязываться в подобную стройку не хотело. Потенциальный канал был технически сложным, соответственно, дорогим, а очевидной выгоды от подобного гидротехнического объекта в глухих лесах и болотах Карелии не было. Для того чтобы ее осознать, чиновникам высшего уровня потребовалось событие масштаба Первой мировой войны.

В результате боевых действий Балтийское и Черное моря для России оказались фактически заперты. Их блокада привела к тому, что страна вновь, как и во времена Ивана Грозного или Наполеона, вынуждена была обратиться к северным арктическим морям, опять превратившимся в европейские ворота империи. Основным портом, через который союзники по Антанте (прежде всего Великобритания) доставляли в Россию военные грузы, снова стал Архангельск. На Кольском полуострове спешно строился новый незамерзающий город-порт Романов-на-Мурмане (будущий Мурманск), а к нему стремительно прокладывалась железная дорога. Как обычно, потребовался гром, чтобы государство принялось инвестировать в подобные важные инфраструктурные объекты.

В 1917 году в журнале «Русское судоходство» появилось и сообщение о том, что Министерство путей сообщения утвердило проект строительства судоходного канала между Белым и Балтийским морями. Последовавшие события отложили его реализацию, но, как оказалось, всего на 15 лет.

Символ первой пятилетки

Летом 1930 года вышло постановление Совета труда и обороны СССР, давшее официальную санкцию на начало проектно-изыскательских работ по Беломорско-Балтийскому каналу. В течение следующего года была оперативно определена трасса канала и подготовлен его эскизный проект. За основу был взят самый короткий и потенциально дешевый маршрут, во многом совпадавший с еще петровской Осударевой дорогой. Канал должен был начинаться все у того же поселка Повенец на берегу Онежского озера, стремительно семью шлюзами подниматься на скалы водораздела (так называемая Повенчанская лестница), а затем спускаться к морю, используя естественные водоемы (в первую очередь Выг-озеро), площадь которых существенно увеличивалась при помощи дамб.

Общая протяженность Беломорканала должна была составить 227 километров, из которых лишь 43 приходилось на специально возводимые искусственные сооружения. Всего на его трассе были запроектированы 19 шлюзов, 13 плотин, 41 дамба и целый ряд других гидротехнических объектов.

Возвращение советского правительства к давней идее было продиктовано целым рядом соображений. Благодаря каналу в экономику страны включались прежде не освоенные пространства. В СССР разворачивалась масштабная индустриализация, и даже небольшой Карелии в этом процессе трансформации государства отводилась своя роль. Однако экономические вопросы все же носили второстепенный характер, а основными были военно-стратегические соображения.

После распада Российской империи Советский Союз потерял практически все свое балтийское побережье. В Прибалтике образовались независимые государства, вплотную к Ленинграду подходила и граница с Финляндией. Балтийский флот фактически был заперт в окрестностях бывшей столицы, а «международная напряженность» при этом неуклонно росла. Учитывая уроки Первой мировой, в подобных условиях стратегически важным становилось создание в северных морях полноценной военно-морской базы и обеспечение ее связи с Большой землей. Беломорканалу в этом проекте отводилась ключевая роль.

Беломорканал был далеко не самой крупной стройкой первой пятилетки. На фоне «Магнитки», ДнепроГЭС, «Уралмаша», меткомбинатов в Челябинске и Новокузнецке, ГАЗа и ЗИСа, тракторных заводов в Харькове и Сталинграде его масштабы терялись. Однако именно здесь, на карельских скалах, в болотах и на озерах был впервые серьезно испытан новый способ строительства подобных объектов — лагерный.

К этому времени численность заключенных (в особенности по «контрреволюционным» статьям) значительно выросла. В Белом море, на Соловецком архипелаге, куда по трассе будущего канала когда-то тянулись тысячи паломников, на территории бывшего монастыря с 1920-х годов существовал СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения, крупнейшее учреждение подобного рода в Советском Союзе.

С 1927 года его производственный отдел возглавлял Нафталий Френкель. Это был чекист удивительной судьбы — не то бывший миллионер, не то бывший бандит-налетчик, в начале 1920-х сам угодивший на Соловки в качестве заключенного, но через несколько лет умудрившийся освободиться, получить погоны и занять важнейшую управленческую должность в структуре лагеря. Если нацисты спустя десятилетие сделали в своих концлагерях максимой (пусть и ложной) лозунг «Труд освобождает», то Френкель изобрел принцип «Труд исправляет». Использовав СЛОН в качестве прототипа, он в 1931 году возглавил Беломорстрой, создав при нем Белбалтлаг — первый экспериментальный исправительно-трудовой комбинат.

Проект Беломорканала был готов летом 1931 года, а уже осенью по всей его 227-километровой трассе закипела работа. В кратчайшие сроки на строительстве была сконцентрирована рабочая сила колоссальных масштабов, численность которой доходила до 100 тыс. человек.

Занятым на объекте заключенным присвоили куда более благородно звучащее звание «каналоармейцы» (по аналогии с красноармейцами), а всему процессу был придана военизированная форма со штабами и ротами. Высшей (моральной!) задачей Белбалтлага было вовсе не возведение стратегического объекта, а «исправление оступившегося человека». Исправление через труд.

Писатель Лев Никулин, побывавший в составе обширной делегации писателей на этой стройке, впоследствии писал наркому внутренних дел Генриху Ягоде: «Высшая человечность и гуманность сделана Вами — первым строителем ББК. Она заключается в прекрасной работе над исправлением человека. Она заключается в беспокойстве и создании лучших условий жизни для трудящегося народа. Любая иная человечность и гуманность является ложью».

Источник: realt.onliner.by

Строительство Беломорканала: история, сроки, описание

Строительство Беломорканала, унесшее жизни сотен тысяч людей, вошло в историю нашей Родины как одна из величайших трагедий, пережитых ей в XX веке. Достаточно сказать, что работа над его сооружением стала, по существу, первым сталинским проектом, реализация которого была осуществлена силами заключенных ГУЛАГа. При всей масштабности проведенных в то время пропагандистских мероприятий правда о создании канала тщательно скрывалась, и в последующие годы своей известностью он был обязан главным образом одноименным папиросам, пользовавшимися в Советском Союзе необычайной популярностью. Информация же о том, сколько погибло при строительстве Беломорканала безвестных строителей, недоступна и по сей день.

Общие сведения об объекте

Прежде чем приступить к изложению его истории, уточним некоторые детали, имеющие отношение к интересующей нас теме. Полное наименование инженерного сооружения, о котором идет речь, – Беломорско-Балтийский канал, в народе же его называли Беломорканалом или, сокращенно, ББК. До 1961 года он носил имя Сталина, являвшегося главным инициатором и, как писали в то время, «вдохновителем» его сооружения.

Длина канала к моменту завершения работ составила 227 километров, а наибольшая глубина 5 м. На всем его протяжении установлено 19 шлюзов. Цель его строительства состояла в том, чтобы в интересах отечественного судоходства соединить Онежское озеро с Белым морем, что, в свою очередь обеспечивало выход на Балтику, а также к Волго-Балтийским водным путем. Работы по его сооружению проводились в период с 1931 по 1933 гг. и были осуществлены в течение 20 месяцев.

Петровский замысел, осуществленный в XX веке

Как это ни удивительно, но начало истории строительства Беломорканала было положено еще государем Петром I. В 1702 году по его указу прорубили шестиметровую просеку, по которой из Белого моря в Онегу-озеро перетащили корабли, участвовавшие в Северной войне. Ее маршрут почти полностью совпадает с трассой канала, прорытого через три с лишним столетия. В XVIII и XIX вв. были и другие попытки создания в этом районе судоходного пути, но все они по разным причинам провалились.

На практике же строительство Беломорканала (фото этого сооружения приводятся в статье) было осуществлено лишь в советское время и явилось, по выражению сталинских пропагандистов, «гордостью первой пятилетки» (1928-1933). В начале 1931 года Сталин поставил перед страной задачу прорыть за 20 месяцев в труднопроходимых лесных районах Севера канал длиной 227 км. Для сравнения уместно привести следующие исторические данные: на строительство 80-километрового Панамского канала потребовалось 28 лет, а знаменитый Суэцкий канал, имеющий длину 160 км, сооружали в течение 10 лет.

Стройка, превращенная в ад

Главное же их отличие состоит в том, что во время многолетних работ, осуществленных западными державами, смертность среди рабочих не превышала естественную медицинскую норму, тогда как погибшие при строительстве Беломорканала исчисляются тысячами. Только согласно официальным данным, в течение 1931 года по различным причинам, под которыми следует понимать болезни, голод и непосильный труд, скончалось 1438 человек. В следующем году их количество увеличилось до 2010, а в год завершения строительства умерло 8870 заключенных. Нетрудно подсчитать, что даже официальная статистика тех лет в целом признала жертвами ударных темпов 12 318 человек, тогда как, по мнению оставшихся в живых строителей, это число многократно занижено.

Характерная особенность «стройки коммунизма» заключалась в том, что для проведения работ из госбюджета практически не выделялась валюта, а все материальное обеспечение было возложено на органы ОГПУ. В результате с весны 1931 года в район строительства шли нескончаемые эшелоны заключенных. Людские потери были не в счет, и карательные органы незамедлительно восполняли необходимое количество бесплатной рабочей силы.

Руководители строительства и их права

Руководить стройкой было поручено Лазарю Когану, занимавшему тогда должность начальника ГУЛАГа, а ее партийными кураторами стали видные деятели сталинского режима – Матвей Берман и будущий нарком внутренних дел Генрих Ягода. Кроме того, в историю строительства Беломорканала вошло имя начальника Соловецкого лагеря особого назначения Натана Френкеля.

Вопиющим проявлением беззакония сталинского периода стал изданный весной 1932 года указ о предоставлении особых полномочий начальнику ГУЛАГА Л. И. Когану и его заместителю Якову Рапопорту. Согласно этому документу они наделялись правом единолично увеличивать срок заключения лицам, находившимся в лагерях. Поводом к тому считались разного рода нарушения режима, перечень которых приводился в постановлении, однако там же было указано, что подобное наказание может возлагаться и за иные проступки. Решения об увеличении срока обжалованию не подлежали. Этот документ лишил исполнителей работ последних юридических прав.

Успех, достигнутый ценой людских страданий

Вся история строительства Беломорканала является трагической повестью о страданиях и гибели огромного количества ни в чем не повинных советских людей. Согласно сохранившимся документам, в мае 1932 года из 100 тыс. человек, принимавших участие в работах, лишь чуть больше половины (60 тыс.) были размещены в бараках, остальным же пришлось ютиться в шалашах, землянках или наскоро сооруженных постройках временного типа. В суровом северном климате такие условия содержания рабочих стали причиной массовых заболеваний и чрезвычайно высокой смертности, которая, как уже отмечалась выше, не принималась в расчет руководством страны.

Характерно, что при полном отсутствии строительной техники и необходимого в таких случаях материального обеспечения в период строительства Беломорканала заключенным были продемонстрированы нормы выработки, значительно превышавшие средние общесоюзные показатели тех лет. Благодаря этому «успеху», достигнутому ценой неимоверных людских страданий, Г. Г. Ягода уже через 20 месяцев после начала строительства докладывал И. В. Сталину о его завершении. Необычайно короткий срок, потребовавшийся для выполнения столь масштабного проекта, стал мировой сенсацией и дал возможность представить его как очередную победу социалистического государства.

«Чудо социалистической экономики»

Пропагандистская кампания, развернутая в годы строительства Беломорканала, по завершении работ вышла на новый уровень и была значительно расширена. Началом ее очередного этапа стала поездка на катере, совершенная в июле 1933 года И. В. Сталиным, С. М. Кировым и К. Е. Ворошиловым по недавно построенному водному пути. Она широко освещалась в печати и послужила поводом для следующего массового мероприятия, преследовавшего сугубо идеологические цели.

В августе того же года на Беломорканал для ознакомления с «чудом социалистической экономики» прибыла делегация, состоявшая из ста двадцати видных деятелей советской литературы – писателей, поэтов и журналистов. Среди них были: Максим Горький, Михаил Зощенко, Алексей Толстой, Валентин Катаев, Вера Инбер и многие другие, чьи имена хорошо известны современным читателям.

Хвалебные оды писателей

По возвращении в Москву 36 из них совместными усилиями написали хвалебную книгу – настоящий панегирик, посвященный строительству Беломорканала, уже названного к тому времени именем Сталина. На ее страницах, кроме восторженных отзывов самих авторов, приводился пересказ бесед с заключенными – непосредственными участниками работ. Все они в едином порыве восхваляли партию и лично товарища Сталина, предоставившего им прекрасную возможность ударным трудом искупить вину перед Родиной.

Разумеется, никаких упоминаний о многотысячных жертвах этого бесчеловечного эксперимента, проведенного руководством страны над ее гражданами, в книге не было. Ни слова не говорилось о жестокости порядков, установленных руководством, о голоде, холоде и унижении человеческого достоинства. Правда о строительстве Беломорканала стала достоянием общественности только после того, как в 1956 году на XX съезде КПСС ее генеральным секретарем Н. С. Хрущевым был зачитан доклад, разоблачавший культ личности Сталина.

Кинематограф на службе у советской пропаганды

В изъявлении своих верноподданических чувств не отстали от писателей и советские кинематографисты. В середине 30-х годов, когда в прессе шумиха вокруг завершения строительства Беломорканала достигла своего апогея, на экраны страны вышел фильм «Заключенные», являвшийся, по сути, грубо сфабрикованным пропагандистским роликом. В нем шла речь о том, какое необычайно благодатное воздействие оказывает на бывших преступников пребывание в «местах не столь отдаленных» и как быстро вчерашние уголовники превращаются в передовых строителей социализма. Лейтмотивом этого «киношедевра» шли слова, многократно повторявшиеся с экрана: «Слава товарищу Сталину – вдохновителю всех побед!»

Под вражеским огнем

В годы Великой Отечественной войны канал, связавший Белое море с Онежским озером, являлся важным стратегическим объектом, и по этой причине на всем своем протяжении регулярно подвергался массированным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам противника. Особенные разрушения претерпела его южная часть. Урон был нанесен объектам инфраструктуры, расположенным в районе поселка Повенец, а также находившимся вблизи него маякам.

Главными виновниками этого разрушения были финны, захватившие в начале войны обширную территорию, простиравшуюся вдоль западного берега канала. Кроме того, в результате сложившейся в 1941 году оперативной обстановки советское командование было вынуждено отдать приказ о подрыве семи шлюзов, составлявших так называемую Повенчанскую лестницу.

Послевоенное восстановление канала

После окончания Великой Отечественной войны начался новый этап истории Беломорканала – строительство и восстановление всего, что было уничтожено огнем противника и собственными подрывниками. Как и в прежние годы, работы проводились ударными темпами, но ввиду того, что страна уже не могла без ограничения выделять людские ресурсы (требовалось много рабочих рук на восстановление прочих объектов, разрушенных войной), они растянулись вплоть до 1957 года. За этот период были не только подняты из руин ранее построенные и пострадавшие от войны сооружения, но и в большом объеме возведены новые. Таким образом, послевоенные годы можно рассматривать, как отдельный, второй по счету, период строительства Беломорканала.

Работы, проведенные в последующие годы

Экономическое значение этого объекта, ставшего детищем первой пятилетки, значительно возросло после того, как в 1964 году началась эксплуатация современного Волго-Балтийского водного пути. Возросший во много раз объем перевозок, потребовал срочного принятия мер для увеличения пропускной способности водной магистрали. По этой причине в 70-х годах была проведена ее комплексная реконструкция, также вошедшая отдельным этапом в историю строительства Беломорканала. Документальные свидетельства того времени позволяют представить объем произведенных работ.

Достаточно сказать, что после их завершения на всем его протяжении была гарантирована четырехметровая глубина судового хода. Кроме того, привлечение к работам значительных людских ресурсов дало толчок к появлению на берегах канала нескольких новых городов, самым крупным из которых стал Беломорск, и развитию в них предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Заключение

Прошли десятилетия после того, как Советский Союз явил миру свое построенное на людских костях «экономическое чудо». Под звуки победных фанфар оно было названо символом торжества социализма, построенного в стране, руководимой «отцом народов» – И. В. Сталиным. За минувшие годы об этой гигантской стройке было написано немало книг как адептами большевизма, так и его противниками, но тем не менее очень многое из ее истории осталось сокрытым от нас.

Неизвестно, например, каков реальный объем капиталовложений, потребовавшийся на сооружение канала, и насколько рационально расходовались отпущенные средства. Но главное — едва ли когда-нибудь удастся дать точный ответ на вопрос о том, сколько человек погибло при строительстве Беломорканала. Смертность являлась отрицательным показателем, а потому многие трагические случаи не были задокументированы.

Источник: fb.ru

Правда и мифы о Беломорканале

В 1933 году был торжественно открыт Беломорско-Балтийский канал. Его соорудили в рекордные сроки: путь в 227 километров был проложен всего за 21 месяц! Это достижение социализма вошло в историю как первая «лагерная» стройка СССР — в качестве основной рабочей силы привлекли заключенных ГУЛАГа: уголовный элемент и врагов народа. Одним из самых распространенных мифов российских либералов являются рассказы о якобы ужасных репрессиях на строительстве этого объекта всесоюзной важности. Но как было на самом деле?

О соединении Белого и Балтийского морей задумывались многие русские цари. Его пытался построить еще Петр Первый. Прототипом канала в 1702 году стала «Государева дорога» — шестиметровая просека, проложенная от Белого моря к Онежскому озеру. По этому пути волоком перебрасывали военные суда для участия в боевых действиях против Швеции. И только Сталину удалось воплотить эту мечту в жизнь.

Стройка началась в 1931 году. В то время в Советском Союзе был дефицит строительной техники, поэтому главной движущей силой Беломорканала стал физический труд. В стране не было и квалифицированной рабочей силы, поэтому решили использовать труд осужденных.

Идея их использования на стройках СССР была предложена Нафталием Френкелем, руководившим созданием Беломорканала, и была одобрена в Кремле. Всего на строительстве работали почти 200 тысяч заключенных каналармейцев. Кстати, слово «зэк» происходит от обозначения «з/к». Его появление и восходит к сокращению от «заключенный каналоармеец», впервые появившемуся во время строительства Беломорско-Балтийского канала.

Для транспортировки стволов деревьев использовали деревянные рельсы

Кто не работает, тот не ест

Рабочий инструмент делался самими работниками непосредственно на месте стройки. А питание распределялось в зависимости от выработки. Те, кто отставал или болел, получал меньше еды. Каждому строителю Беломорканала выделяли в день по полкилограмма хлеба, кашу и суп. А вот ударников кормили на убой. Так стол зэков описывал советский писатель Александр Авдеев:

«Я ошалел от увиденного достатка ударников-каналстроевцев. На больших блюдах под прозрачной толщиной заливного лежали осетровые рыбины. На узких тарелках купались в жире кусочки теши, семги, балыка. Большое количество тарелок были завалены кольцами колбасы, ветчины, сыра. Пламенела свежая редиска…»

Заключённые занимались подрывами скал и вывозом камней на тачках

Да, строительство канала не обошлось без жертв — умерло примерно десять тысяч заключенных. Но не из-за того, что их расстреливали или специально морили голодом. Самая распространенная причина смерти — инфекционные болезни.

За труд советское государство отблагодарило многих арестантов. После окончания строительства больше 12 тысяч человек сразу получили свободу, для 60 тысяч были сокращены сроки пребывания в лагерях. Одним из досрочно освобожденных в 1932 году был будущий академик Дмитрий Лихачев, который ударно работал на Беломорканале счетоводом и диспетчером.

Агитационный плакат времён строительства

Враги оценили

Многие западники сегодня утверждают, мол, канал построили зря, смысла в нем не было никакого. Но создание Беломорканала позволило доставлять природные богатства Кольского полуострова и Карелии к пунктам переработки и промышленным предприятиям в обход Скандинавского полуострова.

Важным было и его военное значение. Норвежские и английские рыболовецкие суда привыкли заходить в территориальные воды СССР для добычи беломорского тюленя. Попытки слабых кораблей советской морской пограничной охраны прекратить воровство немедленно пресекались вражескими военными кораблями.

Как правило, на границе территориальных вод СССР постоянно находилась эскадра британского флота. Дошло до того, что в 1929 и в 1930 годах норвежцы и англичане обстреляли территорию СССР с моря. После переброски военных кораблей по каналу из Балтийского в Белое море желания у грабителей подплывать к территории Советского Союза больше не было.

Схема Беломорско-Балтийского канала

Сооружения канала включают 128 объектов, из них шлюзов — 19, плотин 15, водоспусков — 19, дамб — 49 и 33 искусственных канала, 5 гидроэлектростанций, а также ряд других сооружений. Водоток естественный

До начала Великой Отечественной войны было проведено шесть операций по переброске по каналу эскадренных миноносцев, две операции по переброске сторожевых кораблей и девять перебросок подводных лодок. Благодаря новому каналу Балтийский и Северный флоты стали резервом друг для друга.

Потенциальные враги нашей страны высоко оценивали построенный объект. Когда в 1939 году началась советско-финская война, Англия и Франция готовились в порядке помощи Финляндии высадить десант на севере СССР. Командующий французским флотом адмирал Жан Дарлан настаивал на захвате канала неповрежденным, считая его использование союзниками ключевым фактором для захвата Ленинграда. Но им этого сделать не позволили.

В том, что в годы Великой Отечественной войны успешные действия Северного флота способствовали удержанию Советского Заполярья, тоже сыграл огромную роль Беломорско-Балтийский канал.

Источник: www.eg.ru