1 Юргинский технологический институт (филиал) Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Выявлены основные экологические проблемы и отходы, влияющие на окружающую природную среду и человека, от деятельности урановой горнодобывающей промышленности. Рассмотрены основные вещества, загрязняющие воздушный бассейн, подземные воды рудовмещающих горизонтов, а также входящие в состав терриконов поднятой на поверхность породы при традиционных способах добычи и переработки урановых руд и их влияние на человека. Определены задачи для обеспечении развития уранодобывающих производств. В связи с длительностью цикла развития горных предприятий от разведки до добычи, который составляет порядка 20 лет, уже в ближайшее время уранодобывающие компании должны сконцентрировать свое внимание на обеспечении будущего развития уранодобывающих производств, для чего в первую очередь необходимо сформулировать и решить основные задачи, связанные с внедрением современных технологий

Экологические проблемы России | Окружающий мир 4 класс #43 | Инфоурок

1. Бубнов В.К. Извлечение металлов из замагазинированной руды в блоках подземного и штабелях кучного выщелачивания / В.К. Бубнов, А.М. Капканщиков, Э.К. Спирин – Целиноград: Жана-Арка, 1992 – 307 с.

2. Бубнов В.К. Теория и практика добычи полезных ископаемых для комбинированных способов выщелачивания. / В.К. Бубнов, А.М. Капканщиков, Э.К. Спирин – М.: Акмола, 1992 – 522 с.

3. Заболоцкий К.А. Оптимальный комплекс гидрогеологических и геоэкологических исследований месторождений металлов в корах выветривания применительно к отработке их способом подземного выщелачивания: автореф. дис. . канд. – Екантеринбург: УГГУ, 2008 – 91 с.

6. Титаева Н.А. Геохимия изотопов радиоактивных элементов (U, Th, Ra): автореф. дис. . д-ра. – М.: МГУ, 2002. – 23 с.

7. Чесноков Н.И., Петросов А.А. Системы разработки месторождений урановых руд. – М.: Атомиздат, 1972 – 22 с.

Традиционные способы добычи минерального сырья и его обогащение характеризуются большим объемом отходов. Отходы, размещаемые на значительных территориях, а также сточные воды обогатительных фабрик и шахтные стоки вызывают нарушения и негативные последствия во всех компонентах биосферы – загрязняются воздушный и водный бассейны, в результате чего деградируют земельные ресурсы, исчезают многие виды флоры и фауны. В ходе анализа ряда источников выявились основные экологические проблемы и аспекты, влияющие на окружающую природную среду и человека, как его составляющую [1, 2, 4, 5, 7].

От деятельности урановой горно-добывающей промышленности в первую очередь страдают работники предприятий (шахтёры, операторы оборудования и т.п.), а во вторую – жители окрестных населённых пунктов и природа.

● загрязнение шахтных вод ураном и другими радионуклидами;

● слив сточных вод в грунтовые воды;

● смыв дождями радионуклидов с загрязнённых территорий и разнос их по окружающей среде;

● поступление радона из шахт, отвалов отработанной породы и хвостохранилищ;

Экология 10 класс (Урок№13 — Глобальные экологические проблемы человечества.)

● выщелачивание радионуклидов из хвостов с последующим стоком их в природные воды;

● эрозию систем хвостохранилищ с рассеянием токсинов ветром и водой;

● загрязнение подземных и поверхностных вод ядовитыми нерадиоактивными веществами, такими как тяжелые металлы и реагенты, используемые при переработке руды.

Трассером уранового загрязнения может быть изотопное отношение 234 U/238 U, которое в рудах и рудных остатках близко к равновесному значению, а в поверхностных грунтовых водах существенно превышает его величину [6].

В Европе урановая руда добывалась либо в открытых карьерах, либо в подземных шахтах. При этом с пользой использовано только 0,1 % руды, всё остальное – отходы. Сразу после Второй мировой войны уран извлекали из неглубоких месторождений, потом – из глубоких шахт.

Со снижением цен на уран на мировом рынке подземная горная промышленность стала нерентабельной и большинство шахт было закрыто. В активный период горной промышленности большие количества воздуха, загрязненного радоном и пылью, были перенесены в воздушный бассейн. К примеру, в 1993 г. из шахты Sсhlem-Alberoda (Саксония, Германия) в воздушный бассейн было вынесено 7,43∙109 м3 (то есть скорость загрязнения составляла 235 м3/с) воздуха со средней концентрацией радона 96000 Бк/м3.

Основными веществами, загрязняющими воздушный бассейн, при традиционных способах добычи и переработки урановых руд являются:

● пыль, образующаяся в процессе добычи, транспортировки, дробления руд, складирования в отвалах и длительного хранения хвостов гидрометаллургических производств, в том числе пыль, содержащая радиоактивные вещества. К радиоактивным веществам в рудничной пыли относятся долгоживущие излучатели (U, Ra, Po, Io, RaD, Th), которые могут оказывать вредное воздействие на живые организмы при вдыхании загрязненного рудничного воздуха вблизи вентиляционных установок и точек сброса воздуха из зоны производства;

● газы, выделяющиеся при взрывных работах и в результате химического взаимодействия реагентов с рудами и полупродуктами в процессе гидрометаллургической переработки (CO2, CO, H2S, окислы азота, NH3, пары H2SO4 и др.).

Понизив дозу для шахтеров, вентиляция увеличила радиационную нагрузку на жителей окрестных посёлков. Важно, что это нагрузка продолжалась и после закрытия шахт, поскольку вентиляцию осуществляют в течение довольно длительного периода консервации рудника и его затопления.

В 1992 г. уровни радона для жителей города Schlem в Саксонии были значительно понижены путём изменения шахтной вентиляции: загрязненный воздух стали выбрасывать далеко от жилых массивов. В Болгарии закрытая урановая шахта расположена прямо на околице деревни Eleshnitza, так что в жилых домах радона много. Считают, что 30 % случая возникновения рака лёгкого в год среди 2600 жителей деревни связаны с близостью шахты. Но радон и урановая пыль, выбрасываемая вентиляцией шахты, не только непосредственно увеличивают радиационную нагрузку на население. Анализ различных пищевых продуктов, выращенных в Ronneburg (уранодобывающий район в Тюрингии), показал, что потребление местной пищи вносит достаточно высокий дозовый вклад 0,33 мЗ ежегодно, в основном из-за пшеницы, выращенной у выхода шахтной вентиляции.

Помимо загрязнения атмосферного воздуха, предприятия горнорудной промышленности вносят вклад в загрязнение водного бассейна. Большие количества грунтовой воды непрерывно выкачиваются из урановых шахт, чтобы держать их сухими в ходе добычи. Эта вода сливается в реки, ручьи и озера.

Так, в отложениях рек в районе Ronneburg концентрации радия и урана равны 3000 Бк/кг, т.е. в 100 раз выше естественного фона. В Чехии длительное загрязнение отложений реки Ploucnic вызвано плохой очисткой шахтных вод уранового рудника Hamr I, эксплуатируемого до 1989 г. Долина реки загрязнена на отрезке 30 км. Дозы, полученные от γ-радиации, достигают в максимуме 3,1 Гр/ч, т.е. в 30 раз выше фона. В реке Lergue во Франции сточные воды уранодобывающего комплекса Herault привели к концентрациям 226 Ra в отложениях 13000 Бк/кг, что практически равно концентрации радия в самой урановой руде.

В части охраны поверхностных и особенно подземных вод в случае добычи урана методами подземного выщелачивания мнения экспертов неоднозначны. Расхождения в оценках являются следствием того, что при подземном выщелачивании на протяжении ряда лет разработки месторождения в подземные воды рудоносных горизонтов для создания необходимых концентраций растворяющего реагента заканчиваются десятки и сотни тысяч серной кислоты или другого растворителя. При растворении загрязнения в общем плане ввод такого количества растворителя вполне закономерно дает основание говорить о загрязнении подземных вод. В результате физико-химических процессов подземного выщелачивания в технологических растворах (продуктивном и рабочем) некоторые компоненты накапливаются в количествах, значительно превышающих предельно допустимые концентрации для вод, используемых в питьевых и хозяйственных целях. В условиях сернокислотного выщелачивания такими компонентами являются:

1) составляющие растворителя и кислотность среды;

2) продукты выщелачивания – как радиоактивные U, Ra, Po, RaD, так и стабильные Fe2+, Fe3+, Al3+, и другие катионы;

3) технологические продукты переработки растворов – , , , Cl– (в зависимости от применяемого способа десорбции смолы) [3].

В рудовмещающем горизонте отрабатываемого участка месторождения подземные воды претерпевают существенное изменение в солевом составе. Это относится, в частности, к таким компонентам, как Fe2+, Fe3+, Al3+, , , урану и кислотности (pH). Рост солесодержания в пределах отрабатываемых рудных тел относится к категории, предусмотренной технологическим регламентом, без которого невозможно осуществлять добычу урана. Процесс перевода урана в раствор происходит непосредственно в рудном теле, в обводненном рудовмещающем горизонте, в определенном ограниченном пространстве этого горизонта. Загрязнение подземных вод технологическими растворами за пределами отрабатываемой части месторождения по рудовмещающему и смежным водоносным горизонтам.

Как правило, на гидрогенных месторождениях рудовмещающий горизонт отделен от смежных водоносных горизонтов водоупорными толщами, исключающими перетекание выщелачивающего и продуктивного растворов в смежные водоносные горизонты. Важным мероприятием, предотвращающим перетекание солесодержащих вод в смежные горизонты, является качественно выполненная изоляция их от рудовмещающего горизонта при сооружении скважин. Сущность изоляции состоит в правильной цементации затрубного пространства.

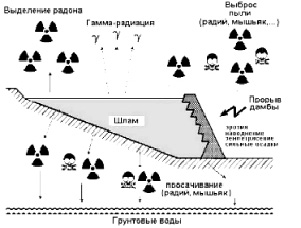

Экологическую опасность представляют и отвалы урановых рудников (рис. 1). Ненужная порода извлекается из открытых карьеров при вскрытии рудного тела, при строительстве подземных шахт, при прокладке штреков через нерудные зоны. Терриконы поднятой на поверхность породы обычно содержат больше радионуклидов, чем окружающие породы.

Рис. 1. Опасность отвалов предприятий урановой горнорудной промышленности

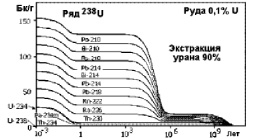

Рис. 2. Изменение во времени активности некоторых радионуклидов в отвалах урановых руд

Все эти скопления отходов представляют опасность для местных жителей, так как и после закрытия рудников в них продолжается генерация радона, который выделяется и перемещается в среду обитания (рис. 2).

Кроме того, ряд токсинов (не обязательно радиоактивных) вымываются из терриконов и загрязняют грунтовые воды. К примеру, отвалы пустой породы при шахте Schlem имеют объём 47 миллионов м3 и занимают 343 гектара. Причём отвалы находятся в верховьях наклонной долины, внизу плотно заселённой.

Результат: средняя концентрация радона в воздухе населённых пунктов 100 Бк/м3, а в некоторых – выше 300 Бк/м3. Это даёт дополнительные случаи рака лёгкого (20 и 60 соответственно) на 1000 жителей. Для южной части г. Ronneburg пожизненный дополнительный риск рака легкого равен 15 случаям на 1000 жителей. Учитывая быстрое распространение радона с ветрами, существует риск жителей более широкого ареала: дополнительный риск рака легкого составляет 6 случаев ежегодно в пределах радиуса 400 км.

Из-за малых содержаний урана в рудах перерабатывающие гидрометаллургические производства с учетом санитарных зон занимают значительные площади, а объемы хвостохранилищ равны по количеству добываемым и перерабатываемым товарным рудам. Хвостохранилища не только полностью исключают большие площади земель из хозяйственного использования, но и являются очагами постоянной опасности из-за пылеобразования: с одного квадратного метра поверхности хвостов в год уносится от 90 до 250 кг пыли.

Другая проблема – утечка токсинов из отвалов горной породы. Например, водные утечки из отвалов в Schlem/Aue равны 2∙106 м3 ежегодно, половина из которых втекает в грунтовую воду. Так называемая пустая порода часто перерабатывается в гравий или цемент с целью использования в строительстве железных или автомобильных дорог. В результате радиоактивность рассеивается по большому региону. В Чехии материал с концентрациями урана до 200 г на тонну и концентрациями радия до 2,22 Бк/г использовали для дорожного строительства вплоть до 1991 г.

В связи с длительностью цикла развития горных предприятий от разведки до добычи, который составляет порядка 20 лет, уже в ближайшее время уранодобывающие компании должны сконцентрировать свое внимание на обеспечении будущего развития уранодобывающих производств, для чего в первую очередь необходимо решить следующие основные задачи, связанные с внедрением современных технологий. А именно: обеспечение комплексности и полноты освоения недр, предполагающее полное исключение потерь сырья и минимизацию количества отходов, путем переработки их во вторичные ресурсы, а также извлечение сопутствующих ценных компонентов. Это позволит повысить рентабельность производства и привлечь дополнительные средства для организации природно-охранных мероприятий, в целях снижения воздействия антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Источник: natural-sciences.ru

«Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики»

Авторы должны представить в рабочую группу организационного комитета конференции доклады объемом не более 8 страниц текста на русском или английском языках. Каждый доклад должен иметь аннотацию объемом не более 50 слов, на русском или английском языке.

ТРЕБОВАНИЯ к оформлению докладов

1. Формат листа А5 (148х210) с полями: верхнее, нижнее, левое и правое — 20 мм. Страницы не нумеровать. Материалы доклада оформить с применением редактора WinWord (версии не выше 2003), шрифтом Time New Roman, размером 10, с межстрочным интервалом 1, красная строка 1 см. Объем статьи – до 8 страниц.

2. Порядок оформления. Над названием статьи – УДК (9 пт Times New Roman, жирный). Название статьи – заглавными жирными буквами, без переносов, выравнивание по левому краю, без абзаца. Под названием статьи – фамилия автора и инициалы (шрифт жирный), место работы (курсив, выравнивание по левому краю). Аннотация – шрифтом Time New Roman курсив, размер 9. Библиографический список оформить в соответствии с ГОСТ 7.1-84.

3. Рисунки, иллюстрации, диаграммы и схемы следует выполнять в формате *jpg, *bmp, *gif, *pcx, *dwg, *cdr размерами не менее 70 ×70 мм, встроенными объектами и располагать по ходу материалов. Таблицы должны иметь название во встроенном объекте под каждым рисунком или над таблицей указывается их номер и название. Каждый рисунок или таблица должны иметь один интервал сверху и снизу от текста.

4. Формулы выполняются редактором формул Microsoft Equation, шрифтом Time New Roman, размером 10, выравнивание по левому краю, красная строка 1 см, иметь нумерацию (если на них в тексте имеются ссылки). Номера указываются в круглых скобках и выравниваются по правой границе полей.

5. В тексте не должно быть шрифтовых выделений; рисунки, диаграммы, схемы должны выполняться только черным цветом, использование полутонов не допускается.

6. Неправильно оформленные статьи публиковаться не будут.

Срок получения докладов участников конференции установлен – до 30 сентября 2013 года.

Текст доклада должен быть направлен в рабочую группу оргкомитета конференции по электронной почте же по почте.

Финансовые условия

Участие в конференции и публикация материалов конференции бесплатно.

Сборник материалов конференции можно будет приобрести на конференции и по заявке заочного участника конференции сборник будет выслан наложенным платежом. Стоимость сборника с учетом пересылки 200 000 белорусских рублей (500 российских рублей).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

q ОРГКОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА

Ø Фёдор Иванович ПАНТЕЛЕЕНКО – первый проректор Белорусского национального технического университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, профессор

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

Ø Михаил Василевич Грязев – ректор Тульского государственного университета, доктор технических наук, профессор

Ø Александр Анатольевич МИНАЕВ – ректор Донецкого национального технического университета, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, профессор

Ø Иван Иванович ЛИШТВАН – академик Национальной академии наук Беларуси

Ø Виктор Яковлевич ПРУШАК – технический директор Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством, доктор технических наук, профессор

Ø Сергей Фёдорович ШЕМЕТ – генеральный директор научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной и химической промышленности ОАО «Белгорхимпром», доктор технических наук

^

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА

Ø Пётр Васильевич ЦЫБУЛЕНКО – декан факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ, кандидат технических наук, доцент

Ø Роман Анатольевич КОВАЛЕВ – декан горно-строительного факультета ТулГУ, доктор технических наук, профессор

Ø Андрей Борисович КОПЫЛОВ – профессор кафедры геотехнологий и строительства подземных сооружений ТулГУ, доктор технических наук

Ø Сергей Васильевич БОРЩЕВСКИЙ – заместитель заведующего кафедрой строительства шахт и подземных сооружений ДонНТУ, доктор технических наук, профессор, академик Академии строительства Украины

^

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Ø Ирина Анатольевна БАСАЛАЙ – доцент кафедры «Экология», заместитель декана по НИЧ БНТУ, кандидат технических наук, доцент

^ ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА

Ø Константин Александрович ГОЛОВИН – профессор кафедры геотехнологий и строительства подземных сооружений ТулГУ, доктор технических наук

Ø Валерий Николаевич СТАРЦЕВ – председатель совета директоров ОАО «Трест «Шахтоспецстрой», кандидат технических наук

Ø Николай Иванович Березовский – заведующий кафедрой «Горные машины» БНТУ, доктор технических наук, профессор

Ø Сергей Георгиевич Оника – заведующий кафедрой «Горные работы» БНТУ, доктор технических наук, профессор

Ø Галина Иосифовна МОРЗАК – заведующая кафедрой «Экология» БНТУ, кандидат технических наук, доцент

Ø Светлана Анатольевна ХОМЕНКО – заведующая кафедрой «Английский язык №1» БНТУ, кандидат филологических наук, доцент

Ø Георгий Васильевич КАЗАЧЕНКО – доцент кафедры «Горные машины» БНТУ, кандидат технических наук, доцент

Ø Андрей Андреевич КОЛОГРИВКО – начальник управления подготовки научных кадров высшей квалификации БНТУ, кандидат технических наук, доцент

Ø Ирина Михайловна Заяц – Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством, кандидат технических наук

Ø Геннадий Петрович ПАРАМОНОВ – заведующий кафедрой «Взрывное дело» Национального минерально-сырьевого университета «ГОРНЫЙ», доктор технических наук, профессор

Ø Владимир Аркадьевич МИСНИКОВ – ЗАО «Институт горного дела», кандидат технических наук

Ø Григорий Антонович БАСАЛАЙ – заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ, старший преподаватель кафедры «Горные машины»

q ^ НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Ø Фёдор Алексеевич РОМАНЮК – проректор по научной и инновационной работе БНТУ, доктор технических наук, профессор

^

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА

Ø Николай Владимирович КИСЛОВ – профессор кафедры «Горные машины» БНТУ, доктор технических наук, профессор

Ø Борис Фёдорович ЗЮЗИН – проректор Тверского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор

Ø Владимир Павлович ЗУБОВ – заведующий кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых Национального минерально-сырьевого университета «ГОРНЫЙ», доктор технических наук, профессор

Ø Владимир Яковлевич Щерба – технический директор Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством, доктор технических наук

Ø Борис Иванович ПЕТРОВСКИЙ – ЗАО «Институт горного дела», доктор технических наук

Ø Андрей Леонидович ПОЛЯКОВ – директор ЗАО «Институт горного дела», кандидат технических наук

Ø Ирина Анатольевна БАСОВА – заведующая кафедрой геоинженерии и кадастра ТулГУ, доктор технических наук, профессор

Ø Виктор Владимирович СОКОЛОВСКИЙ – заведующий кафедрой городского строительства и архитектуры ТулГУ, доктор технических наук, профессор

Ø Николай Михайлович КАЧУРИН – заведующий кафедрой геотехнологий и строительства подземных сооружений ТулГУ, доктор технических наук, профессор

Ø Александр Анатольевич Трещев – заведующий кафедрой строительство, строительные материалы и конструкции ТулГУ, доктор технических наук, профессор

Ø Эдуард Михайлович СОКОЛОВ – заведующий кафедрой аэрологии, охраны труда и окружающей среды ТулГУ, доктор технических наук, профессор

Ø Виктор Климентьевич КОСТЕНКО – заведующий кафедрой природоохранной деятельности, заместитель декана по научной деятельности факультета экологии и химических технологий ДонНТУ, доктор технических наук, профессор

Ø Альберт Юрьевич ПРОКОПОВ – заведующий кафедрой оснований и фундаментов Ростовского государственного строительного университета, доктор технических наук, профессор

q ^ РАБОЧАЯ ГРУППА КОНФЕРЕНЦИИ

Руководитель — Пётр Васильевич Цыбуленко (072) 292-81-72

Зам. руководителя – Копылов Андрей Борисович (4872) 35-22-74

Григорий Антонович Басалай (4872) 35-20-41

(горное машиностроение)

Галина Иосифовна МОРЗАК (4872) 35-37-60

(экология и охрана труда)

Елена Алексеевна Устинова (4872) 35-38-38

(геология и геодезия)

Татьяна Анатольевна МАРКОВА (4872) 33-48-58

(энергетика)

Сергей Васильевич БОРЩЕВСКИЙ +380500379486

(технология , организация строительного производства)

Телефон: (0172) 292-81-72 Факс: (0172) 292-81-72

Почтовый адрес рабочей группы: Республика Беларусь, 220013, Минск, проспект Независимости, 65, Белорусский национальный технический университет, факультет горного дела и инженерной экологии.

Белорусский национальный технический университет

Тульский государственный университет

Донецкий национальный технический университет

9-я международная

конференция

по проблемам горной промышленности,

строительства и энергетики

Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики

Источник: uchebilka.ru

Влияние горнодобывающей промышленности на экологию

Современная эпоха развития науки и техники, являющаяся решающим фактором роста производства, неизбежно воздействует на окружающую среду, взаимодействие человека и природы особо остро проявляются в экологических проблемах горнодобывающей промышленности.

Характеристика отрасли

В горнодобывающую промышленность входит множество отдельных производств, осуществляющих разработку полезных ископаемых: угля, глины, асбеста, слюды, графита, калиевого полевого поташа, известняка, алмазов, урановой и железной руды, благородных и базовых металлов, а также всевозможных минеральных материалов, применяющихся в строительстве. Добыча ведется в шахтах (подземный способ) и в открытых карьерах.

Особенности горной добычи

Интенсивное развитие промышленности неизбежно приводит к истощению ресурсов природы, загрязнению природной среды, нарушению естественных процессов, что влечет за собой негативные последствия для экологического состояния.

Негативные последствия, связанные с добычей угля:

- при разработке угля происходит откачка карьерных и шахтных вод;

- на поверхность выноситься большое количество пустых пород, что сопровождается выбросами вредных газов и пыли;

- загрязнение водных ресурсов, почвы и атмосферы;

- деформация земной поверхности и углесодержащих пластов;

- происходит изменение гидрогеологических, атмосферных и почвенных условий в зонах горных разработок;

- образование депрессионных воронок, площадь которых может достигать сотен квадратных километров;

- обмеление или полное исчезновение рек и ручьев;

- затопление или заболачивание отработанных территорий;

- обезвоживание, засоление почвенного слоя, в результате чего наносится вред земельным и водным ресурсам;

- ухудшение состава воздуха, изменение облика поверхности земли;

Пути решения проблем

Для того чтоб сохранить природные ресурсы от неизбежного истощения и загрязнения в результате развития горнодобывающей промышленности необходимо стремиться к рациональному использованию недр в процессе добычи полезных ископаемых в месторождениях.

Для решения данных проблем необходимо использование комплексных мероприятий: производственных, научно-технических, экономических и социальных. В связи с затрагиванием смежных отраслей народного хозяйства, данный вопрос можно по праву назвать межотраслевым.

Охрана природной среды на практике осуществляется при помощи инженерно-технических решений. Самым эффективным способом является внедрение малоотходных или безотходных технологий.

Для охраны природы, в горнодобывающей промышленности используя основные направления: охрана и рациональное использование земель, атмосферы, водных ресурсов, недр, а также комплексный подход к применению отходов производства.

Сохранение водного фонда

Предприятия угольной промышленности, относятся к числу производств, которые загрязняют окружающую среду сточными водами. В результате их работы происходит истощение запасов подземных вод в ходе осушения и эксплуатации угольных месторождений, а также загрязнение поверхностных вод сбросами карьерных, шахтных и промышленных неочищенных сточных вод.

В основном шахтные воды загрязняют взвешенные и растворенные минеральные вещества, бактериальные примеси, нефтепродукты.

Для охраны водных ресурсов от губительного воздействия сточных вод необходимо выполнение таких мероприятий:

- сокращение объемов притоков воды в горные выработки;

- контроль очищения сточных вод;

- проведение необходимых мероприятий по снижению загрязненности вод в процессе подземных горных выработок;

- использование шахтных сточных вод для технического водопотребления предприятиями, а также для сельскохозяйственных нужд;

Охрана атмосферы

Выбросы в атмосферу вредных веществ предприятиями горнодобывающей промышленности происходят в процессе разработки полезных ископаемых, а также в ходе производственных процессов технологического комплекса поверхности отвалов и шахт, при открытой разработке сланца и угля, обогащении твердого топлива, производства брикетов.

При этом в атмосферу выбрасываются такие вредные вещества как: пыль, оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид и сероводород, который выделяется при горении породных отвалов.

Интенсивное пылеобразование, существенно загрязняющее атмосферу, происходит в начале строительства горнодобывающих предприятий, в процессе эксплуатации практически при всех технологических работах, при прохождении горных разработок, добыче полезных ископаемых и транспортировке.

Сохранение земной поверхности

Горнодобывающая промышленность предусматривает разработку и изъятие из недр земли природных ископаемых в результате нарушается значительная часть поверхности земли. При таком воздействии земли теряют свою хозяйственную ценность, а в худшем случае отрицательно воздействуют на окружающую среду.

При открытом методе разработки месторождений, отчуждаются огромные площади плодородных почв, для обеспечения добычи значительных объемов полезных ископаемых: железорудных, топливных, строительных.

Добыча полезных ископаемых шахтным методом также негативно сказывается на природных ландшафтах.

При сдвижении и деформации горных пород на земной поверхности образуются прогибы, провалы, которые с течением времени заполняются подземными грунтовыми и паводковыми водами, а также атмосферными осадками.

При деформации земной поверхности, существует опасность подтопления или, наоборот, обезвоживания ее отдельных участков, вследствие чего окружающая природа терпит значительный ущерб в виде изменения микроклимата, негативно воздействует на леса, пашни, населенные пункты и промышленные объекты.

При увеличении глубины, на которой ведется добыча, степень поражения в виде деформации поверхности, уменьшается.

Негативное влияние от проведения подземных горных разработок проявляется в засорении поверхности земли, в результате выноса пустых пород, которые складируют в отвалах.

В результате таких действий происходит отчуждение сельскохозяйственных земель, снижается продуктивность соседних угодий, атмосфера загрязняется газами и пылью, нарушается гидрогеологический режим местности. Стекающие воды с отвалов, которые могут быть токсичными, способны уничтожить всю растительность на прилегающей территории.

Близко расположенные к населенным пунктам отвалы существенно воздействуют на санитарно-гигиенические условия местного населения.

Для защиты земной поверхности от негативного влияния горнодобывающей промышленности применяют горнотехнические и специальные охранные мероприятия по ликвидации последствий горных разработок путем рекультивации (восстановления) нарушенных земель.

Охрана окружающей среды

Современный этап развития технологий предусматривает осуществление охраны природной среды, при котором приоритетное направление занимает внедрение малоотходных производств, которые существенно уменьшат негативное воздействие.

Для повышения эффективности природоохранных работ и улучшения экологического состояния территорий, размещенных вблизи от горнодобывающих предприятий, необходимо использовать технологию, при которой отходы производства доводятся до товарной продукции или сырья с целью использования для нужд производства или других областей.

Источник: ecology-of.ru

Проблемы горнодобывающей промышленности

Оскольский политехнический колледж

Горнодобывающая промышленность России – это отрасль производства, занятая разведкой месторождений и добычей полезных ископаемых из недр Земли. Наша страна славится большими природными запасами, которые способны удовлетворить потребности государства.

Горнодобывающие предприятия России являются основной базой, формирующей бюджет страны. Вклад в ВВП составляет 60-70%, наращивание экспорта сырья и готовой продукции обеспечивает наполнение стабилизационного фонда экономики и резервов государства. Горнодобывающая промышленность – это комплекс отраслей, куда входят:

В горнодобывающую промышленность входит множество отдельных производств, осуществляющих разработку полезных ископаемых: угля, глины, асбеста, слюды, графита, калиевого полевого поташа, известняка, нефти, газа, алмазов, урановой и железной руды, благородных и базовых металлов, а также всевозможных минеральных материалов, применяющихся в строительстве. Добыча ведется в шахтах (подземный способ) и в открытых карьерах.

Горнодобывающие предприятия России формируются на месте разработки ископаемых. Для полноценной работы и уменьшения затратной части обычно выстраивается комплекс смежных предприятий. Предприятия горнодобывающей промышленности России работают в комплексе с перерабатывающими и производственными предприятиями. Месторождениям металлических руд сопутствуют обогатительные фабрики, металлургические заводы и комплекс инфраструктурных объектов, включающий поселки для работников, дорожные развязки, энергетические комплексы для обеспечения работы промышленных предприятий.

На сегодняшний день работает 24 крупных горнодобывающих предприятия. География охватывает всю страну. Ведущую роль в отрасли играет Сибирь и Дальний Восток.

Однако, помимо экологических проблем и нестабильности цен на сырьевые продукты, горнодобывающая промышленность сталкивается со следующими проблемами, которые тормозят ее развитие.

- Ухудшение минерально-сырьевой базы

Труднодоступность руд снижает инвестиционную привлекательность их добычи. Во-первых, повышаются капитальные затраты на начальной стадии реализации проекта (фаза создания энергетической и транспортной инфраструктуры). Компании зачастую не располагают требуемым объемом собственных финансовых средств и/или не могут заморозить их на столь длительный срок, а доступ к заемным средствам осложнен в силу высоких процентных ставок. Во-вторых, растут логистические издержки транспортировки сырья, материалов и техники, необходимых для разработки месторождений, и готовой продукции (концентратов).

В настоящее время наиболее остро проблема труднодоступности руд стоит для алюминиевой и оловянной промышленности. Производство алюминия на отечественных предприятиях находится в прямой зависимости от составляющих. Для производства металла требуются боксит и глинозем, их добыча постепенно снижается.

Доля собственного боксита составляет 5-6 миллионов тонн в год, глинозема – до 2,9 тонны в год, этого недостаточно для производственных мощностей. Количество закупаемого сырья достигает 5,3 миллиона тонн. Бокситы российских месторождений расположены на значительных глубинах и зачастую добываются подземным способом в сложных горно-геологических условиях.

Российские оловянные месторождения расположены преимущественно на Дальнем Востоке и их освоение требует создания либо расширения существующей инфраструктуры. Проблема труднодоступности руд также актуальна для прочих металлов. Так, основная часть неосвоенных медных месторождений сосредоточена в Красноярском и Забайкальском краях, в районах с отсутствующей или слаборазвитой инфраструктурой.

В черной металлургии проблема бедности руд актуальна в части марганцевых и хромовых руд, необходимых для производства ферросплавов.

В последние годы нефтяная промышленность России характеризуется постепенным ухудшением сырьевой базы. Это связано не только с сокращением запасов, но и с ухудшением качества добываемого сырья. Дело в том, что процент трудно извлекаемой нефти всё время растёт.

Об этом свидетельствует: уменьшение объёма разведанных запасов (в абсолютном исчислении), замедление темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, сокращение количества буровых работ, увеличение фонда бездействующих скважин, а также сильный износ основных фондов. Объём финансовых инвестиций в отрасль не является достаточным для того, чтоб справится с текущими и предстоящими задачами. Если аналогичная тенденция сохранится, то в ближайшие несколько десятилетий страна совсем может остаться без готовых участков для добычи полезных ископаемых.

Проблема сырьевой обеспеченности может быть решена путем строительства энергетической и транспортной инфраструктуры России, что повысит инвестиционную привлекательность освоения новых месторождений

- Отсутствие системной геологоразведки

Основной проблемой горнодобычи в России является отсутствие системной геологоразведки. Все государственные проекты по этому направлению были прекращены с 1966 года. Кроме программы «Руда», в соответствии с которой в конце прошлого века была разработана учеными и специалистами ИГД УрО РАН с участием ряда других научных и проектных институтов региональная программа «Руда Урала», государственных научных программ по проблемам освоения минеральных ресурсов не разрабатывалось. Среди двух десятков программ Президиума РАН также нет такой программы. Есть настоятельная необходимость разработки программы «Научное обеспечение государственной стратегии развития и освоения недр России – основа геополитической и экономической безопасности страны».

В стране эксплуатируются запасы полезных ископаемых, разведанных еще в советский период. Начиная с 1996 г. государством не ведутся масштабные геолого-поисковые работы новых месторождений полезных ископаемых, а недропользователи не спешат вкладывать необходимые средства в геологоразведку. Образовавшийся разрыв между объемами добычи и воспроизводством запасов уже достиг угрожающих размеров.

Современная система использования недр частными разработчиками не стимулирует к проведению исследований. В результате нарастает угроза для всей отрасли. Большинство известных месторождений уже находятся на грани исчерпания запасов, а новые не открываются и нет спланированной научной разведки недр.

Кроме недостаточной разведки недр существует проблема заброшенных месторождений, в разработку которых не делаются инвестиции. Общие запасы меди в России оцениваются на уровне 100 миллионов тонн. Крупнейшее месторождение этого металла находится в Восточной Сибири. Согласно данным, Удоканское месторождение содержит около 200 тонн сырья, но им никто не занимается.

В разработке находятся другие крупные месторождения (Октябрьское, Гайское, Талнахское), где запасы подходят к концу. В недрах России находится до 10 тысяч тонн золота, но ситуация в отрасли золотодобычи повторяет общие тенденции. Промышленная разработка ведется на Наталкинском месторождении и в Сухом Логе (по 1500 тонн металла в год). На долю Дальневосточного округа приходится большая часть золотодобычи (до 58%). Разработка и разведка новых месторождений не ведется.

Таким образом, отмечается процесс повсеместного пересмотра действующих кондиций с выводом из промышленных запасов менее выгодных для горнопромышленников участков. Это способствует еще большему обеднению минерально-сырьевой базы страны. Кстати, этот же процесс характерен и для нашей нефтяной промышленности. Так, можно отметить уменьшение объёма разведанных запасов (в абсолютном исчислении), замедление темпов ввода в эксплуатацию новых скважин, сокращение количества буровых работ, увеличение фонда бездействующих скважин, а также сильный износ основных фондов.

- Транспортные проблемы

Традиционной проблемой для российской горнодобывающей отрасли, которую неоднократно отмечали и власти, являются «инфраструктурные ограничения — недостаточная развитость железных дорог и морских портов, а также большие расстояния при перевозках», что ведет к большим логистическим издержкам. В случае задействования портов Дальнего Востока доля транспортной составляющей в цене продукции возрастает до 65-70%.

В отличие от иностранных конкурентов, российская горнодобывающая отрасль обременена необходимостью перевозки сырья и готовой продукции на большие расстояния внутри страны.

Количество портов в России, способных принимать суда с большим дедвейтом, недостаточно для обеспечения нужд экономики. Вкупе с существующими лимитами пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры, примыкающей к портам, это не позволяет таким образом регулировать грузооборот, чтобы гибко реагировать на изменение спроса и предложения на мировых рынках сырья и готовой продукции.

Необходимость осуществлять транспортировку сырья и готовой продукции на большие расстояния значительно снижает конкурентоспособность российской продукции на глобальном рынке и делает предприятия крайне чувствительными к постоянному росту железнодорожных тарифов.

Решить транспортную проблему на глобальном уровне помогло бы установление льготных долгосрочных железнодорожных тарифов на перевозку сырья.

- Импортозависимость

Среди других проблем российской горнодобывающей отрасли — высокая импортозависимость при покупке спецтехники и запчастей (у некоторых компаний она достигает 80%). Важным направлением развития экономики России должна быть ориентировка на создание и использование в горном производстве отечественной горно-транспортной и обогатительной техники, а для этого требуется существенное повышение эффективности отечественного горного машиностроения. Чаще всего отечественное оборудование, которое используется для добычи горных пород, является в большинстве случаев некачественным, а при неправильном использовании срок его эксплуатации существенно снижается.

Достоинства импортной техники: большая надежность, дизайн, обеспеченность запчастями, сервисное обслуживание.

Недостаток: высокая стоимость приобретения машин и запасных частей.

Вопрос создания и выбора технологически и экономически эффективной горной техники должен решаться по следующей «цепочке»:

— на основе изучения горно-геологических и горнотехнических условий и особенностей разработки месторождения разрабатываются требования к горным и транспортным машинам;

— машиностроители создают соответственно этим требованиям, иногда специфическим для одного крупного месторождения условиям, соответствующие машины и механизмы;

— горные предприятия четко выполняют требования по условиям и срокам эксплуатации и сервисному обслуживанию горной техники.

- Кадровые проблемы

Одна из трудностей, с которыми сталкивается горная промышленность страны- это недостаток квалифицированных кадров. Средний уровень подготовки нового поколения специалистов пока не соответствует вызовам, стоящим перед современными предприятиями.

Серьезной проблемой для России становится правильное обучение персонала, который должен в процессе добычи ископаемых применять уникальное и модернизированное оборудование, а также современные технологии.

Престиж профессии горного инженера за последние 15 лет в сравнении с другими профессиями постсоветского периода существенно упал из-за целого ряда причин, главными из которых являются две: низкая оплата труда в горнодобывающих отраслях, особенно твердых полезных ископаемых, и повышенная опасность горного производства.

Уровень подготовки специалистов в вузах не соответствует тем требованиям, которые сегодня предъявляются горному инженеру в науке и на производстве.

Причин здесь несколько, а основная – отсутствие увлеченности специальностью и слабая финансовая обеспеченность как во время учебы в ВУЗе, так и в аспирантуре.

- Охрана окружающей среды

Не следует забывать и об экологических проблемах гонодобывающей отрасли, а также о безопасности труда в отрасли. Высокий уровень несчастных случаев со смертельным исходом на производстве при добыче полезных ископаемых в горнодобывающей отрасли сохраняется, например, в угольной промышленности (отрасль остаётся одной из наиболее опасных, а показатели смертности на миллион тонн добытого сырья в 2010-2017 гг. превышали американский показатель в 12,7 раза, а южноафриканский — в 4,5).

Таким образом, в условиях нестабильных цен на сырьевые продукты, ограниченности минерально-сырьевой базы и необходимости разработки бедных месторождений конкурентоспособность предприятий горной промышленности и их операционная эффективность зависят от максимального использования технологических и управленческих ресурсов снижения издержек и получения дополнительной прибыли. При сокращении издержек, горнодобывающие предприятия должны обеспечить высокий уровень безопасности производства.

В сложившейся ситуации в отрасли назрела необходимость серьезных перемен, в противном случае долгосрочные прогнозы ее развития неутешительны.

Источник: www.informio.ru

Социально-экономические и экологические проблемы горной промышленности, строительства и энергетики Т. 1

Вы можете добавить книгу в избранное после того, как авторизуетесь на портале. Если у вас еще нет учетной записи, то зарегистрируйтесь.

Ссылка скопирована в буфер обмена

- Электронные читальные залы

- Программное обеспечение

- Информация для библиотек

- Вопросы и ответы

- Обратная связь

- Версия для слабовидящих

- Версия для слепых

Вы находитесь на новой версии портала Национальной Электронной Библиотеки. Если вы хотите воспользоваться старой версией, перейдите по ссылке .

Источник: rusneb.ru