Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование 28 лет назад, немного не дожив до 70-летия. Но в 2019 году в России набирает популярность движение так называемых граждан СССР.

Эти люди считают, что живут на «временно оккупированной территории Советского Союза», и говорят, что не признают законы Российской Федерации. Виктор Дереза разбирался в том, кто такие «граждане СССР», откуда и, самое главное, куда они идут.

Не пустили в кабинет и вызвали полицию

— Я присоединилась к этому движению, потому что вижу в этом путь к справедливому будущему, — рассказывает краснодарская пенсионерка Тамара Орлова. — Я влилась в это движение, потому что мы боремся за социальную справедливость. За то, чтобы в нашей стране были братство, равенство, дружба народов. Чтобы не было бедных и богатых.

Тамара Орлова родилась в Днепродзержинске в 1956 году. Закончила школу, работала токарем на вагоностроительном заводе. По комсомольской путевке отправилась строить химико-металлургический комбинат в Ивано-Франковской области. Однажды в газете «Труд» Тамара прочитала объявление о наборе на Рижскую базу рефрижераторного флота.

Курс на построение социализма в СССР. Индустриализация и коллективизация | 9 (10) класс | ЦТ

Ходила в Баренцево и Норвежское море, Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океан. В 80-е работала маляром на стройке, в шахтостроительном управлении. А потом, рассказывает она, началась перестройка — и работы не стало. Шахты стали закрываться. В 1993 году переехала в Краснодарский край.

Сейчас Тамара Николаевна на пенсии, но поскольку пенсии в 10 тыс. рублей не хватает, ей постоянно приходится где-то подрабатывать. Год назад женщина узнала о том, что по-прежнему является «гражданкой Союза Советских Социалистических Республик», и с энтузиазмом влилась в новую организацию.

Единой общероссийской организации «граждан СССР» нет — это собирательное название. В разных регионах страны сторонники возрождения союзного государства называют себя по-разному. В краевом центре уже несколько месяцев проявляет активность самопровозглашенный «Союз граждан СССР Прикубанского округа города Краснодара».

— У нас коммунистическая идеология. Собираемся, разрабатываем планы действий, — рассказывает пенсионерка Орлова. — Например, на прошлой неделе мы ходили в Роспотребнадзор в связи с тем, что отменена сертификация на продукты питания. Мы пришли, но принимать нас не захотели — когда мы шли по коридору, у нас перед носом щелкали замки.

Нас не пустили в кабинет и вызвали полицию. Еще в налоговую мы ходили, на водоканал. Вы знаете, что краснодарский водоканал принадлежит Люксембургу?

По словам Тамары Николаевны, у движения граждан СССР в Краснодаре не меньше тысячи сторонников, а в «координационный центр» звонят единомышленники и из других городов.

— Мы беседуем с человеком, и, если он нам внушает доверие, мы даем контакты его земляков, которые живут с ним в одном городе, — объясняет пенсионерка.

30-летнего краснодарца Антона я нашел в специализированном сообществе «ВКонтакте». Кроме него в паблике «Приемная ВрИО Главы Краснодарского края РСФСР/СССР» числится еще более 3,5 тыс. подписчиков.

Антон Гончаров родился за два года до распада Советского Союза. И хотя он ничего не слышал о «Союзе граждан СССР Прикубанского округа», тема советского прошлого его волнует. Молодой человек состоит в нескольких тематических сообществах и регулярно пишет в соцсетях о Советском Союзе.

— Там очень много интересной информации выкладывают, которая в жизни может пригодиться. Да и вообще, интересно знать, что люди находят нового в законах, которые мы не знаем, — поясняет мужчина.

Несколько лет назад Антон закончил юрфак, но работу по специальности найти не смог. Чтобы прокормить семью, пришлось радикально менять свою жизнь — в настоящее время специалист по юриспруденции трудится электромонтажником.

О жизни в СССР Антон знает только по рассказам старших родственников. Тема советского прошлого привлекает молодого человека тем, что «очень много всего в СССР было лучше, чем сейчас. В то время была стабильность, работали законы, не было такой коррупции».

На собрания и митинги Антон не ходит — просто читает тематические сообщества в интернете, делится прочитанным с друзьями, половина из которых, по его словам, тоже хотели бы вернуться в СССР. Но в возращение в славные времена социализма мужчина не верит:

— Не дадут! Есть у нас элита, которой невыгодно это. Очень бы хотелось, чтобы ситуация изменилась, но увы, нынешний строй поменять нереально. У них — деньги, армия, законы, у нас — только сообщества во «ВКонтакте» и сборы где-то. Революция тоже не выход.

Не верит Антон и в выборы:

— Все куплено или по родству передается. Нет нормальных управленцев. У той же КПРФ только и осталось, что серп и молот, а мышление уже капиталистическое. Даже не знаю, во что верить. Остается надеяться на себя, потому как сейчас мы никому не нужны.

И детей своих правильно надо воспитывать.

По мнению социолога, профессора Кубанского госуниверситета Темыра Хагурова, причина популярности движения граждан СССР — ностальгия по советскому прошлому. Особенностью движения стало то, что ностальгируют по временам СССР не только пенсионеры — в ряды «граждан» вливаются и совсем молодые люди.

— Почему там так много молодежи? Потому что об этом говорят практически в каждой семье, вспоминают советское время с определенной теплотой и ностальгией. Дети, не видевшие этого, растут на неком семейном мифе и часто смотрят на советское прошлое через розовые очки, — говорит профессор Хагуров. — Молодежи сегодня не хватает того, что советской молодежи давало общество.

Некой высокой цели, выходящей за рамки личного благополучия. Какая-то потребность в осмысленности жизни, в служении, в миссии. А что предлагает им современное общество? Построй карьеру и реализуй себя. Какая-то часть идет по этому пути, а многим хочется такой вот жизненной романтики.

И вот суррогаты этой романтики людям и подсовывают.

Оккупантам не плачу и платить не буду

Тамара Орлова считает, что популярности движения «граждан СССР» в Краснодаре способствует личность Марины Мелиховой, которую многие из кубанских «граждан» считают одним из своих лидеров.

— Я думаю, что Марине Борисовне удастся объединить людей и вывести их на нужный путь, на строительство социализма и справедливого общества для всех людей, — говорит Орлова. — Она очень талантливый, симпатичный человек, активный блогер, обладает большой харизмой. Сейчас наша первоочередная задача в Краснодаре — организовать советы по всем округам. Затем будем государственные структуры создавать и будем альтернативой данной власти. И пусть они переходят на нашу сторону, а если им это не подходит — пусть освобождают места.

— Первые свои деньги заработала в 11 лет. Написала статью в «Пионерскую правду» и получила гонорар — 5 рублей, приличные по тем временам деньги, — рассказывала Марина Мелихова [тогда еще Мещерякова — Юга.ру] в интервью изданию «Юг-Times» шесть лет назад.

Студенткой будущая бизнес-леди писала под заказ контрольные, курсовые и даже дипломы. После окончания вуза Марина устроилась бухгалтером-экономистом в нефтеперерабатывающую компанию, а еще через несколько лет, продав машину и купив бензовоз, занялась вместе с мужем торговлей горюче-смазочными материалами. Через несколько лет женщина, по ее собственным словам, осознала, что в ее жизни назрели перемены.

— Когда человек пресыщается, приходят определенные философские вопросы: для чего мы живем, кто я и в чем смысл моего существования, в чем мое предназначение, — вспоминает Марина Мелихова в беседе с журналистом Юга.ру. — В 2013 году я открыла центр развития личности. Сейчас я провожу там множество мероприятий, семинаров, мастер-классов, на которые приезжают люди со всего мира.

Если верить страничке во «ВКонтакте», то сегодня центр «Эра Водолея» — «главное место силы Юга. Пространство для твоего стремительного развития. Вдохновляющий центр для духовной, телесной, творческой и финансовой трансформации. Уникальный авторский проект Марины Мещеряковой, равного которому нет в России».

Несмотря на переосмысление жизни, заниматься бизнесом Марина Борисовна не бросила. В 2015 году имя «топливной королевы Кубани» [так ее именуют в вышеупомянутом материале «Юг-Times» — Юга.ру] фигурировало в судебных разбирательствах по делу об уклонении от уплаты налогов, а осенью 2018 года Мелихова засветилась в расследовании Русской службы Би-би-си, посвященном инвестиционному сервису «Кэшбери».

В его деятельности ЦБ РФ обнаружил признаки финансовой пирамиды. Официально эта платформа занималась выдачей кредитов физлицам и малому бизнесу за счет средств инвесторов. Но в один прекрасный момент выплаты прекратились, и люди, вложившиеся в проект, остались без денег. Марина Мелихова, по данным Русской службы Би-би-си возглавлявшая местный офис «Кэшбери», после закрытия сервиса записала видеообращение, в котором со слезами на глазах попросила прощения у 112 человек, инвестировавших в «Кэшбери» по ее призыву. Мелихова призывала людей держаться и искать выход из ситуации.

Именно тогда женщина познакомилась с теорией «граждан СССР». В декабре 2018 года у Мелиховой, как она говорит, возникли «серьезные вопросы» к Центральному банку.

— Я как адвокат, как юрист [в феврале 2012 года Мелихова была внесена в реестр адвокатов Краснодарского края — Юга.ру] написала в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о конкретных фактах и претензиях к Центральному банку и потребовала проверить, почему Центробанк производит финансовый геноцид моего предприятия, закрывая банковские счета, — вспоминает в разговоре с журналистом Юга.ру Мелихова. — Я получила удивительный ответ, что ЦБ РФ не является резидентом Российской Федерации и проверить его Генеральная прокуратура РФ не имеет никакого права. И когда я стала копать про Центробанк, то узнала о том, что эта организация принадлежит не России, а Международному валютному фонду, а через него — Федеральной резервной системе США. Я была в шоке. Я поняла, что в стране происходит финансовая оккупация.

Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Из Федерального закона о Центральном банке

На протяжении нескольких месяцев Мелихова стала едва ли не ежедневно записывать и выкладывать видеоролики, в которых рассказывала о том, что Российская Федерация — это не государство, а торговая компания, а все жители страны до сих пор являются гражданами СССР. Основываясь на этих идеях, женщина стала давать советы о том, как не платить за свет, воду, коммунальные услуги и долги по банковским кредитам. Впрочем, дом самого адвоката Мелиховой коммунальщики за неоплату неоднократно отключали от сетей.

— Оккупантам не плачу и платить не буду, — поясняет предпринимательница. — Двенадцать раз меня отключали от электроснабжения, шесть раз отключали от газоснабжения. Но подключаемся — у нас есть в наших рядах электрики, газовщики и сантехники. Подключаемся назад и живем, потому что по праву рождения все ресурсы: и газ, и электроэнергия, и тем более вода — это все принадлежит народу.

По мнению Марины Мелиховой и ее сторонников, сегодня в России и в мире идет «скрытая гибридная информационно-психологическая война нового типа», но все СМИ замалчивают глобальную правду.

— Мы обращались в Организацию Объединенных Наций, где нам ответили, что членом ООН до сих пор числится СССР, — утверждает женщина. — Конечно, администрация президента и российское правительство — это глобальный обман и театр. Они не руководят страной. Страной на сегодняшний день руководит определенная структура, которую мы больше знаем как Мировое правительство. Мы находимся в таком глобальном обмане, что я, когда об этом узнала, то три дня и три ночи плакала и не могла уснуть.

СССР был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах ООН будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов СНГ.

un.org, официальный сайт ООН

Бизнесвумен предлагает изучить международный опыт:

— Вы почитайте про опыт Исландии, как они избавились от банкиров и ростовщиков. Три года они воевали, но они освободились. Они сейчас по показателям в десятку самых развитых стран мира входят. У них тоже была финансовая оккупация, и они освободились, у них сейчас народовластие.

Вероятно, речь идет об экономическом кризисе 2008-2011 годов. Во время него в Исландии прошел референдум, в результате которого большинство граждан страны отказались выплачивать компенсации 400 тыс. вкладчиков из Великобритании и Нидерландов, лишившимся сбережений после краха исландской банковской системы. Жители Исландии решили, что не должны платить за ошибки банкиров.

Высшая стадия капитализма — это иудаизм

Несмотря на любовь к советской символике, чисто коммунистической идеологию «граждан СССР» назвать трудно.

— Наш основной вид борьбы — это борьба с сионизмом, — рассказывает активистка Тамара Орлова. — В Краснодаре и во всей России раскинулась сеть еврейских школ «Ор Авнер». Они пропагандируют превосходство евреев перед другими нациями. А еще этой школе из города Краснодара выдано разрешение на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов!

Мы хотели узнать, зачем им такая лицензия, но когда мы пришли в синагогу, то нас там уже ждали полицейские. Мы не успели ничего сказать, как на нас налетели все эти люди. Начали хватать Марину Мелихову. Я ее обняла и не давала ее забрать, но мне поставили подножку, мы вместе упали. Ее отделили от меня, бросили в свой бобик полицейский и увезли.

Был суд, присудили ей тысячу рублей штрафа — якобы за сопротивление. Но мы сейчас не сдаемся, мы ходили в определенные службы, донесли все эти вещи. Власти ведь тоже понимают, что сейчас непорядок и кто сейчас командует страной. Мировой капитализм, финансовый капитал, и высшая стадия капитализма — это иудаизм, который сейчас пропагандируют сионисты.

— Почему они взяли, что у нас тут находится школа «Ор Авнер», я не знаю, — пожимает плечами председатель религиозной еврейской общины Краснодара Юрий Ткач. — «Ор Авнер» переводится как «свет Авнера». Эта благотворительная организация названа в честь папы Льва Леваева [известный израильский предприниматель и спонсор программ по развитию еврейства стран СНГ — Юга.ру]. Эта организация не имеет к нам прямого отношения, но свой благотворительный фонд в Краснодаре мы также назвали «Ор Авнер», чтобы прославлять имя отца человека, который многое сделал для евреев и который нам очень дорог. Наш фонд называется «Ор Авнер — Краснодар», и к школе он не имеет никакого отношения.

Еще больше Юрий Ткач удивляется вниманию к лицензии, выданной его организации в Ростехнадзоре.

— Эта лицензия выдается на эксплуатацию опасного объекта, и она есть у всех, у кого, как, например, у нас, есть газовое оборудование, — объясняет глава еврейской общины. — Газ — это взрывоопасно, и по российскому законодательству любая организация, в том числе школа или церковь, имеющая котельную или газовое оборудование, должна получить эту лицензию. Как можно было вытащить на свет эту бумагу и махать ей перед камерой, я не понимаю.

«Союз граждан СССР Прикубанского округа» отмечает 1 сентября 2019 года, видео канала Марины Мелиховой на youtube.com, youtube.com/channel/UCavOVfkptb7ZjbAzQoN4J3A

Хотя число виртуальных участников групп «граждан СССР» в соцсетях насчитывает десятки тысяч, на митинги и так называемые народные сходы в Краснодаре приходит, как правило, не больше двух-трех десятков человек. Со стороны их сложно отличить от типичных сторонников КПРФ — те же красные цвета и советская символика с серпом, молотом и гербом Советского Союза. Но, несмотря на разговоры о коммунизме и светлом будущем, в официальной КПРФ «граждане СССР Прикубанского округа» не состоят, а выборы и вовсе бойкотируют — считая, что голосуют на выборах только те, кто поддерживает «оккупационную власть».

Член бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ Александр Сафронов объясняет природу появления этого движения так:

— Наша современная Россия стала очень несправедливым государством. Пенсионная реформа, налоговая реформа, мусорная реформа — все это говорит о том, что государство сейчас несправедливо к людям, и люди это чувствуют и понимают. А какое государство у нас было социально ориентированным?

Разумеется, СССР, — считает Сафронов. — И многие люди очень тоскуют по СССР именно потому, что там была социальная справедливость, надежность, стабильность и социальные гарантии. Люди хотят стабильности, справедливости и нормальной жизни, а вместо этого у нас половина людей на ипотеке сидит, и если завтра уволят с работы, то что случится? Вот отсюда и проистекает популярность движения «граждан СССР».

Правда, с тем, что люди не идут в КПРФ за стабильностью и социальными гарантиями, политик не согласен.

— Просто многим хочется всего и сразу, хочется получить простые ответы на сложные вопросы. Я не могу объяснять, что завтра смогу построить социализм в отдельно взятом Краснодаре. Сложности людей отталкивают, а простые вещи привлекают. Вот на этом секты и держатся.

Я уеду в Исландию

Есть вопросы к «гражданам СССР» не только у политиков, но и у юристов.

— Я был на одном митинге, который проводила адвокат Мелихова. Так вот, там говорилось исключительно о каких-то сионистских заговорах, — рассказывает Юга.ру краснодарский адвокат Алексей Аванесян. — Но ничем это не было подкреплено. А ведь кто-то же может поверить, есть же городские сумасшедшие. Что с ними будет, если их, дураков, посадят в тюрьму?

Когда нечего сказать про Советский Союз, то нужно найти виноватого. И тут всплывает старая байка про евреев, которые устроили заговор. Но, извините меня, если вы призываете к Советскому Союзу, то зачем ставите антисемитские вопросы? За такие высказывания во времена СССР могли бы уже привлечь и уж точно исключить из партии.

Аванесян убежден, что каждый имеет право на свою точку зрения и право массовых собраний, но от этого никто не должен пострадать.

— Мы помним случаи, когда в Краснодаре люди выходили с более невинными плакатиками — и получали срок. А в некоторых их лозунгах правоприменители могут увидеть призывы к нарушению территориальной целостности России. Кто мешает вам создать политическую партию, выдвинуть какие-то требования и идти в рамках правового поля?

Но они не признают законодательство России и не хотят регистрироваться. А их призывы не платить за коммунальные услуги — к чему это приведет? Наивные дедушки и бабушки, которые помнят, что раньше деревья были выше, а они моложе и красивей, кто их будет защищать, когда за неуплату их выкинут на улицу? Эта организация? Так она российские суды не признает. Куда они пойдут?

В Народный суд или в КГБ жалобу напишут?

Адвокат не исключает, что некоторые из организаторов движения «граждан СССР» стремятся удовлетворить свои политические амбиции, но он уверен: власти должны не отстраняться от возможной проблемы, а доходчиво объяснять людям, что вообще происходит.

— Вот собралось их человек тридцать. Что мешает [представителям власти — Юга.ру] выйти и сказать: вот вам зал, пожалуйста, приходите, мы соберем компетентных сотрудников и ответим на все ваши вопросы. Половина этих бабушек, услышав объяснение сотрудника из соответствующих органов, успокоятся и разойдутся. А потом их карают и плодят мучеников.

Вот посади сейчас Мелихову — и появится еще больше людей. И они уже не вспомнят, из-за чего они изначально собрались. Пришли, объяснили — и половина людей отвалится, — уверен Аванесян.

Профессор КубГУ Темыр Хагуров считает, что хотя движение «граждан СССР» возникает в разных местах, это не означает, что у него нет единого организационного центра.

— С моей точки зрения, возникают эти движения не случайно. Это не спонтанная самоорганизация граждан, это инициированные определенными силами политические движения, но имеющие форму народной самоорганизации, — считает Хагуров. — Кто стоит за этой организацией? Полагаю, это левые силы, в том числе и международные, которые пытаются эту советскую ностальгию использовать в своих политических целях. И цели эти, с моей точки зрения, идут вразрез с интересами российского государства.

По мнению самоназванных граждан СССР, Россию ждут тяжелые испытания — уже в ближайшее время она может превратиться в «электронно-цифровой лагерь» и получить статус «сырьевой колонии Запада». Но спасти страну еще можно.

— У нас есть стратегия и тактика выхода из оккупации. Это массовое создание советов граждан СССР, это обучение, это повышение юридически-правовой грамотности людей, — объясняет лидер краснодарских «граждан» Марина Мелихова. — И в итоге, когда нас будет хотя бы 50-70%, нам удастся принудить эту нелигитимную оккупационную власть под названием «Торговая компания Российская Федерация» передать власть советскому народу.

Однако Мелихова не исключает, что в Советский Союз она лично может уже и не вернуться:

— А я знаю, что меня будут преследовать, потому что мы нашли причины всей нищеты, причины геноцида. Если меня начнут преследовать по политическим мотивам, я уеду в Исландию.

Источник: www.yuga.ru

Социальная политика в СССР

Союз Советских Социалистических Республик — это классический пример патерналистского государства. Всю заботу о благосостоянии граждан берет на себя государство в лице партии, даже в самые сложные периоды времени.

С момента становления советской власти социальная политика приобретает исключительно государственный характер. Государство принимает на себя всю совокупность социальных функций и становится единственным субъектом социальной политики. Социальная политика государства в течение всех 74 лет существования СССР претерпевала значительные изменения вследствие как общемировых тенденций прогресса цивилизации, так и отражения особенностей внутреннего развития социалистического хозяйства, социалистических идей и объективных и субъективных факторов политической ситуации.

Советская республика первой в мире революционным порядком завершила социалистический этап строительства социального государства, завершившийся в Европе только к середине 30-х гг., и начала строить правовое социальное государство.

Октябрь -13 ноября, 1917 г. советская власть объявила о радикальном изменении системы социального страхования: страхование обеспечивало всю совокупность рисков (старость, болезнь, увечье, инвалидность, беременность), охватывало всех лиц наемного труда и их семейств, осуществляло возмещение полного заработка. Чуть позже были введены страхование от безработицы и бесплатная медицинская помощь, пособия по случаю родов и смерти; 8-часовой рабочий день, уравнивались права женщин и мужчин.

Таким образом, уже в ноябре 1917 г. произошел революционный скачок России к социальному государству, сделавший ее безусловным мировым лидером в обеспечении социальных потребностей людей и давшим импульс развитию социальной политики ведущих государств.

С момента возникновения Советское государство берет на себя функции нормирования заработной платы; учета и распределения рабочей силы; установления общих норм пенсии и пособий; охрану материнства и детства; обеспечения инвалидов войны; медицинского обеспечения; социального страхования рабочих.

По сути, вводятся, хотя так еще и не определяются, понятия прожиточного минимума и минимальной заработной платы, которая равнялась заработку чернорабочего.

Особый статус приобретает в СССР социальная защита детей, которая исходит из того, что в социалистическом обществе о воспитании и содержании детей должны заботиться не отдельные родители их, а все общество в целом. Поэтому и появился институт государственного воспитания детей.

Важной вехой развития функций социального государства стало принятие в 1936 г. новой Конституции, в которой были закреплены, пусть и формально, права на труд, социальное обеспечение, бесплатное медицинское обслуживание и образование. В Конституции декларировались равные без исключения права всех граждан — были сняты ограничения для лиц, ранее лишенных избирательных прав, уравнены права рабочих и служащих в пенсионном обеспечении.

К середине 30-х. гг. СССР уже прошел два этапа развития социального государства — «социалистический» и этап «правового социального», приобрел все характеристики первичного социального государства и стал активно строить в рамках следующего этапа государство социальных услуг.

Сложившаяся в СССР к началу 40-х. гг. жестко централизованная социальная политика в период Второй мировой войны стала еще более зарегулированной. Произошли изъятия ряда важных социальных норм и снижение социальных гарантий. Вместе с тем в послевоенный период возникли качественные изменения как в научно — техническом уровне производства, что привело к появлению многомиллионной занятости в высокотехнологических отраслях — химической, атомной, авиационно-космической, электротехнической, машиностроении и других, так и в социальных ожиданиях людей, возникших на основе развития представлений о стандартах жизни. К началу 50-х гг. в целом произошел возврат к довоенным показателям социальной политики.

В это же время начали меняться и представления о социальных целях государства и его социальной политике: ставится задача широкого предоставления государством социальных услуг и повышения уровня жизни советских людей. В соответствии с новыми задачами преобразуется система управления социальной политикой. В 1949 г. создается Министерство социального обеспечения, которое наделяется рядом новых функций. Дальнейшее расширение функций министерства происходит в 1961 г.

В конце 50-х — 60-х гг. происходят серьезные изменения в системе оплаты труда. Вводится единая система ставок и окладов (ЕТС) с учетом отраслей, производств и категорий работающих. Упорядочивается оплата труда в промышленности, строительстве на транспорте и в связи.

В июле 1956 г. принимается новый Закон о государственных пенсиях. Вводились также «льготные», досрочные пенсии для отдельных категорий работников особых производств и особо социально незащищенных — многодетных матерей и слепых. В 1964 г. принимается Закон о пенсиях членов колхозов. Это означает переход к всеобщему государственному пенсионному обеспечению. В 1967 г. вводятся новые ставки пенсий, связанные с уровнем заработной платы, они в большей мере дифференцировали саму пенсию и уравнивали уровень жизни всех членов общества.

Система социальной защиты складывается из трех направлений:

· государственное социальное обеспечение, осуществляемое за счет государственных, республиканских и местных бюджетов;

· государственное социальное страхование, обеспечиваемое за счет страховых взносов предприятий и дотаций государства;

· социальное обеспечение колхозников, осуществляемое за счет колхозов и дотаций государственного бюджета.

К 70-м гг. основными принципами социального обеспечения в СССР являлись:

· всеобщность социального обеспечения;

· многообразие видов обслуживания;

· обеспечение граждан различными видами социальной помощи.

Таким образом, к началу 70-х гг. СССР имел весь набор признаков патерналистского социального государства.

Важными для повышения благосостояние советских людей стали решения XXIV съезда КПСС, состоявшегося в 1971 г. Была поставлена задача значительного усиления социальной ориентации экономики. Экономические трудности, возникшие в СССР с начала 60-х гг. не были компенсированы расширением экспорта углеводородов в 70-е и последующие годы. Потеря темпов технического перевооружения и обновления основных фондов, низкая производительность труда, отраслевая диспропорция, недостатки командно-административного управления экономикой и прочие хорошо известные причины привели к невозможности обеспечения желательных темпов роста благосостояния населения Советского Союза.

Реальные доходы на душу населения в 1981-1985 гг. увеличились только на 2,1 процента. По средней продолжительности жизни населения СССР в 1985 г. переместился на 35-е место в мире, а по уровню детской смертности — на 50-е место. В 1985 г. на здравоохранение в СССР тратилось около 4 процентов национального дохода, тогда как в развитых странах эта цифра составляла 10-12 процентов. Неквалифицированным трудом в 80-е гг. в СССР было занято около 40 процентов трудящихся. Мифом было высокое качество рабочей силы в СССР.

В этих условиях государство ужесточило контроль за социальными выплатами, произошли частичное сокращение социальных программ, снижение социальных гарантий.

Советский тип социального государства — это впечатляющий образец патерналистского государства: государства социальных услуг, наглядно демонстрирующий предел развития социального государства без гражданского общества и при отсутствии взаимосвязи экономических и социальных стимулов развития.

Возникает вопрос: почему же при всем богатстве наследия СССР в социальной сфере, Российская Федерация как социальное государство является полу — патерналистским? Почему произошла передача части функций в руки общества?

Об этом свидетельствует и печальное состояние объектов социальной инфраструктуры на начало 90-х гг., и финансовые трудности России, а также иные проблемы социальной политики, речь о которых пойдет далее.

Источник: poisk-ru.ru

Ударные стройки комсомола

Какое наследие оставила одна из крупнейших в мире молодёжных организаций

Сто лет назад, 29 октября 1918 года, в Москве участники I Всероссийского съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи провозгласили создание Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ). Это и стало началом 73-летней насыщенной истории советского комсомола.

Комсомольцам поручали важнейшие задачи, а они со свойственным юности задором их выполняли: восстанавливали народное хозяйство, помогали индустриализации и коллективизации страны, ликвидировали безграмотность, двигали культуру и спорт. Одним из самых потрясающих дел комсомола стали Всесоюзные ударные стройки: десятки, а затем и сотни промышленных объектов появлялись по всему СССР благодаря передовым представителям советской молодёжи. «Парламентская газета» выбрала главные индустриальные творения комсомола, которые и сегодня работают на благо Родины.

Саяно-Шушенская ГЭС: жемчужина Восточной Сибири

Благодаря Всесоюзным ударным комсомольским стройкам в Советском Союзе появилось более трёх десятков современных гидроэлектростанций (ГЭС). Одним из лучших достижений инженерной мысли в этом плане можно назвать Саяно-Шушенскую ГЭС.

Она «самая-самая» в стране по мощности и высоте плотины, а само высотное арочно-гравитационное сооружение не имеет аналогов. Да и Енисей, на котором стоит станция, тоже рекордсмен России — по длине и полноводью.

Строительство ГЭС в окрестностях Саяногорска началось в 1968 году, когда в реку была опущена первая глыба камня. Но этому предшествовала семилетняя подготовка: разведка и выбор места, разработка и утверждение проекта, организация сопутствующей инфраструктуры. Советским инженерам предстояло выполнить уникальную задачу: возвести сложнейшую конструкцию плотины в условиях широкого створа могучего Енисея, да ещё и с учётом сурового сибирского климата.

Поэтому-то Всесоюзной ударной комсомольской стройкой Саяно-Шушенская ГЭС была объявлена за год до начала реального строительства. Тысячи студентов со всех концов страны устремились в Сибирь, и уже в 1978 году был запущен первый гидроагрегатор. Всего их десять, последний был введён в строй в 1985 году. Ещё через год станция выработала 80 миллиардов киловатт-часов, тем самым полностью вернув государству затраты на её строительство.

Историю Саяно-Шушенской ГЭС омрачила трагическая авария 17 августа 2009 года, унёсшая жизни 75 человек. Восстановить станцию удалось через пять лет, но урок был усвоен: руководство ГЭС внедрило новые средства защиты, усовершенствовало организацию аварийных систем и учло множество других нюансов, которые исключают повторение катастрофы на объекте.

Сегодня Саяно-Шушенская ГЭС исправно работает и продолжает наращивать объёмы произведённой электроэнергии. В августе станция установила рекорд: выработала 3,49 миллиарда киловатт-часов, что в месячном исчислении является высочайшим показателем в истории энергопроизводства.

БАМ: путь железный сквозь тайгу

Более двух миллионов человек в разное время приложили руку к прокладке железнодорожного выхода России к Тихому океану — Байкало-Амурской магистрали.

Проектировка и укладка первых участков БАМа начались ещё в 30-х годах. Но на полные обороты «стройка века» вышла уже в глубоко послевоенное время, точнее, в 1974 году, когда проект был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Массы молодых людей поспешили в тайгу — кто-то хотел совершить трудовой подвиг, кого-то звали романтика и приключения, а кого-то привлекала возможность заработать.

Сегодня БАМ работает на пределе возможностей, а государство направляет огромные средства на модернизацию и расширение железнодорожной магистрали. Увеличение пропускной способности БАМа включено в Стратегию-2030, в планах нарастить грузоперевозки до 180 миллионов тонн в год.

Владимир Путин: «БАМ был не только колоссальной стройкой, но и большим вызовом для страны. Он и военно-стратегическое значение имел, и народно-хозяйственное».

Многие критики ставили под сомнение необходимость огромных человеческих и финансовых вложений в этот проект, равно как и саму целесообразность прокладки БАМа. По мнению президента Владимира Путина, такие мысли возникали под влиянием кризиса 90-х годов. «Но это всё с началом двухтысячных годов, в середине двухтысячных годов не только прошло, а стало очевидным, что БАМ в высшей степени востребован, но и его уже не хватает», — отметил он в 2014 году, поздравляя столицу магистрали Тынду с 40-летием. Тогда же он дал старт прокладке «серебряного звена» на перегоне Таксимо — Лодья — БАМ-2.

Самая острая проблема БАМа — жилищная. Во времена стройки бамовцев расселяли во временные строения, там они и прожили последующие 30-40 лет. К 2015 году так и не расстались с обветшавшими времянками почти 10 тысяч семей, то есть треть жителей окрестностей железного пути. В прошлом году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам проконтролировать расселение ветеранов большой стройки. Этому должна способствовать госпрограмма «Жилище», на которую власти до 2020 года направят около семи миллиардов рублей.

«Этот вопрос находится под контролем, в октябре у нас должен пройти «круглый стол» по этому вопросу. В целом по Республике Саха, по Бурятии, Забайкалью, амурской области расселение идёт нормально», — сообщил «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов.

Целина: урожай с голых степей

Поднятие целины стало комсомольской стройкой с самого начала — в 1954 году, когда Никита Хрущёв выступил перед пленумом ЦК КПСС с планом освоения целинных земель. Нет нужды говорить о предпосылках этой идеи: Советский Союз тогда остро нуждался в зерне. Взять его решили в бесплодных на тот момент степях Казахстана, Поволжья, Сибири и Дальнего Востока — землях общей площадью 42 миллиона гектаров.

В течение семи лет освоение безжизненных степей было главным делом учёных, аграриев и активной молодёжи. Ударными темпами работала промышленность, покрывая растущую потребность в комбайнах, тракторах, сеялках и прочей сельхозтехнике. Первые урожаи в начале 50-х воодушевили советское руководство: новые земли дали половину всего урожая в стране, дефицит зерна был преодолён. Лишь позднее обозначилась главная проблема целины — нестабильный климат. В начале 60-ых новые нивы окутали пылевые бури, и впоследствии эффективность их возделывания упала в два раза.

И сегодня эти земли в различных погодных условиях дают разный урожай, рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «На целине есть два главных необузданных фактора: нерегулируемый слабый плодородный слой и недостаток воды. Но когда климатические условия складываются удачно, целина даёт хороший урожай. Поэтому эти земли надо развивать, беречь ресурсы и улучшать плодородие почвы, применять энергосберегающие технологии — и получать хороший урожай на целине», — считает депутат.

Он подчеркнул, что наследие целины прекрасно себя чувствует сегодня в Оренбургской области и на Алтае. «Там много институтов, опытных хозяйств. Они получают прекрасный урожай и зернобобовых, и крупяных, и соевой культуры», — перечислил Владимир Кашин.

В то же время у нас появилась новая Целина — на чернозёмных землях, посетовал парламентарий. И привёл грустные цифры: 40 миллионов гектаров полей сейчас зарастает бурьяном, сократились пахотные севообороты, вместо 117 миллионов гектар засеваем только 80 миллионов. Если говорить о землях сельхозназначения, то тут вообще стыдно называть цифры: 250 миллионов гектаров растащили по другим категориям.

«Вот всё это нужно осознавать и разворачивать ситуацию в правильном русле. В годы поднятия Целины в голой степи создавались прекрасные посёлки — это и называется устойчивое развитие сельских территорий. Этим мы сегодня и должны заниматься по всей стране», — призвал Владимир Кашин.

Метрострой: город под Москвой

Группа метростроевцев-комсомольцев читает листовки, выпущенные выездной бригадой «Комсомольской правды». Фото: РИА Новости

Первые проекты Московского метро появились ещё в начале ХХ века, но задумку отложили из-за нехватки финансов и опыта. К идее вернулись спустя почти четверть века, и уже в 1931 году началась прокладка первых линий — от Сокольников до будущего Дворца Советов, а также от Смоленского рынка до Библиотеки им. Ленина.

Изначально предполагалось, что метрополитен будет в основном наземным, но уже через год конструкторы осознали, что это невозможно: нужно идти вглубь. Изучив опыт Парижа и Нью-Йорка, инженер Вениамин Маковский предложил прокладывать тоннели на глубине 20-35 метров. Хотя его коллеги были против, советское руководство, в том числе Иосиф Сталин, идею одобрили.

Для воплощения сложного проекта Москва привлекла иностранных специалистов, также в столицу были командированы опытные горняки из Донбасса во главе с Егором Абакумовым. Дело пошло на лад и уже в 1933 году рабочие достигли требуемой глубины и начали строить тоннели.

Однако людей отчаянно не хватало, и тогда партия бросила клич по комсомольским отрядам. Уже через два года в строительстве метро участвовало 19 тысяч молодых людей. С поразительной скоростью — за два с половиной года! — они сдали первую очередь метро.

Но не доставало важной детали — эскалаторов. Власти проявили смекалку: купили за рубежом один экземпляр, чтобы наши учёные разобрали и изучили его. Через год, в январе 1935 года, было налажено производство советских эскалаторов, а в мае того же года из депо вышли первые подземные поезда.

Сегодня Московское метро — гордость не только столицы, но и всей страны. Это целый подземный город — 14 линий, 222 станции, рассредоточенные по всему городу, от центра до окраин. Столичное метро первое в мире по интенсивности движения, надёжности и объёмам перевозок, и в первой тройке — по остальным показателям.

Подземка развивается одновременно с городом: строятся новые станции и ветки, внедряются современные технологии. В планах — создание Большой кольцевой линии, которая пересечёт все радиальные ветки и объединит 25 районов города. Это самый масштабный проект в истории метростроения в мире.

КамАЗ: основа транспортной безопасности

Индустриализация была главным центром притяжения комсомольцев. С их помощью по всей стране были возведены сотни объектов: энергетические, химические, металлургические заводы и комбинаты, территориально-промышленные комплексы, производства авиа- и машиностроения, горнодобывающие предприятия и многое другое. В послевоенное время настоящим символом трудового героизма для молодёжи стал город Набережные Челны: «Отцы Магнитку строили, а мы — КамАЗ!» — под таким лозунгом в 70-х годах к берегам Камы ехали тысячи юношей и девушек.

Ударной комсомольской стройкой КамАЗ был объявлен через месяц после старта работ — в январе 1970 года. На строительных площадках трудилось сто тысяч человек. Чтобы обеспечить их бытовые потребности, в окрестностях возводили жильё, школы и детские сады, больницы, спортивные объекты, институты и всё, что положено обычному городу.

Темпы строительства, как всегда, ошеломляют: первый двигатель в новеньком цехе был собран уже в мае 1974 года. Через год на всех заводах комплекса начался выпуск пробной продукции, а первый камский грузовик сошёл с конвейера в феврале 1976 года. С этого дня завод постоянно удивлял рекордами, досрочно выполняя планы и постоянно развиваясь, добавляя новые виды продукции, как, например, автомобиль «Ока», автобусы НефАЗ и «Бравис», самосвалы и тягачи, различные виды спецтехники многое другое.

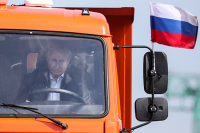

В 2015 году завод начал тестировать беспилотные грузовики, в 2017-м представил первые в России электробусы. Не случайно именно КамАЗ стал первым грузовиком, проехавшим по Крымскому мосту под управлением Президента России Владимира Путина.

«Строительство КамАЗа, по сути первого собственно российского автозавода, стало мощным шагом вперёд как в плане применения мировых стандартов в промышленности, так и в обеспечении страны и ещё половины мира высокоэффективными грузовыми автомобилями», — убеждён первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, сегодня КамАЗ — важнейший экономический субъект России. «В определённой степени это становой хребет отечественного автомобилестроения, это основа транспортной безопасности нашей страны. Всё это говорит о том, что выбранная в те годы тактика и реализованная программа оказались успешной и работают по сей день, а самое главное — завод сумел сохранить мировой уровень, заданный при его строительстве», — сказал сенатор «Парламентской газете».

13638

Источник: www.pnp.ru