Профессии, связанные с управлением и организацией бизнеса, представлены в большом количестве. Это менеджер (стартап-менеджер, менеджер по рекламе, управлению персоналом), предприниматель, бизнес-аналитик, консультант, директор. Главное – пройти обучение и развить необходимые навыки, для того чтобы преуспеть в выбранном деле.

Ваши навыки

Необходимо определиться с тем, что вы умеете.

К главным навыкам управленца относятся следующие:

- Лидерские качества. Они сочетаются с уважением к другим, с умением вызывать доверие в коллективе, со способностью мотивировать и вдохновлять. Тип лидерства определяется особенностями той или иной компании.

- Стратегическое, глобальное мышление. Предполагает дальновидность.

- Технические, технологические навыки. Предполагают осведомленность в области, которая находится в компетенции управленца (информационные технологии, финансы, право).

- Умение создавать и развивать взаимоотношения в коллективе, формировать крепкие команды. Управленец должен грамотно собрать людей, возглавить коллектив для слаженной и эффективной работы.

- Коммуникационные навыки, умение эффектно себя презентовать, убеждать. Для того чтобы работать в разных аудиториях и командах, среди которых встречаются скептически настроенные.

- Управление переменами. Представляет собой готовность управленца к глобальным переменам, а также способность жить в переходном, изменчивом состоянии. Профессионал должен быть настроен на непрерывные усовершенствования – это обеспечивает положительные сдвиги и рост компании.

Оцените навыки и решите, куда двигаться дальше. Управленцы могут найти много сфер для применения навыков. Они могут с нуля открывать бизнес, оптимизировать и улучшать работающие структуры, моделировать бизнес-процессы микропредприятий. Также управленцы могут выстраивать взаимовыгодные отношения с госорганами, инвесторами, финансовыми компаниями, общественными некоммерческими организациями.

Чем профессия отличается от должности, а специальность — от специализации?

Направление деятельности

Выпускники могут трудоустроиться в любую компанию – ее организационно-правовая форма непринципиальна.

Есть и иной вариант направления – устроиться на работу в муниципальные или госорганы.

Немало выпускников принимают решение создать собственный бизнес, открыть личную компанию. Они становятся малыми, средними, а в дальнейшем – крупными предпринимателями.

Бизнес будет прибыльным только в том случае, если предприниматель выбрал направление, которое ему нравится. А прибыльный бизнес в России в основном базируется на удовлетворении главных человеческих потребностей.

Возможные профессии

Высокооплачиваемых и востребованных профессий, связанных с управлением, много.

Перечислим самые интересные варианты:

Бизнес-аналитик, специалист по бизнес-процессам

Бизнес-аналитик должен разбираться в системном анализе, в построении бизнес-моделей. Задачи специалиста – принимать стратегические решения для увеличения прибыли.

Профессиональный бизнес-аналитик должен:

- разбираться в специфике бизнес-моделей, во внутреннем устройстве компании;

- разрабатывать стратегии развития бизнес-модели в соответствии с мировыми стандартами;

- анализировать экономику бизнеса и влияющие на прибыль факторы;

- уметь влиять на соотношение спроса и предложения;

- разбираться в инструментах капитализации;

- оптимизировать бизнес-процессы, автоматизировать их, определять возможности для дальнейшего развития и оптимизации.

Бизнес-консультант

Работа бизнес-консультанта направлена на анализ состояния бизнеса, выявление проблем, которые предотвращают развитие компании, а также установление возможностей для роста.

- понятным и простым языком донести важную информацию до владельца бизнеса, руководителя компании;

- сформировать у управляющих сотрудников целостное понимание сложившейся ситуации, чтобы они выполняли решения, которые делают бизнес компании прибыльным.

Алгоритм действий бизнес-консультанта:

- проанализировать текущую обстановку;

- выявить проблему;

- предложить решение проблемы;

- опционально – оказать сопровождение проекта до его выполнения.

- первичное исследование, изучение деятельности компании;

- описание бизнес-процессов;

- создание ТЗ, регламентов, инструкций, сопроводительных документов;

- сопровождение проекта;

- организация бизнес-тренингов;

- индивидуальное консультирование участников тренингов.

Бизнес-консультант может быть штатным (директор по бизнес-процессам, по развитию) или внешним, оказывающим консультационные услуги сторонним владельцам бизнеса и руководителям.

Директор

Это руководитель высшего звена, который несет ответственность за всю компанию или за отдельное направление деятельности.

- планирование деятельности;

- постановка целей и задач;

- организация работы;

- распределение функций и обязанностей среди подчиненных;

- контроль выполнения работы;

- мотивирование подчиненных на достижение лучших результатов.

Менеджер

На менеджера возлагаются организаторские обязанности. Он должен обеспечить контроль подразделения, отдела.

Профессия менеджера имеет много специализаций – например, менеджер по работе с клиентами, по рекламе, по работе с персоналом, менеджер-руководитель.

- умение общаться, эффективно взаимодействовать и работать с людьми;

- грамотная устная и письменная речь;

- способность быстро принимать важные решения;

- умение эффективно управлять финансами, информацией, ресурсами, персоналом.

Узнайте, PR менеджер это кто, в чем его польза для компании из специального материала на нашем сайте, посвященного этой профессии.

Предприниматель

Предприниматель – человек, который ведет коммерческую или иную деятельность, намереваясь получить прибыль. Он может торговать продукцией, оказывать посреднические и другие услуги, самостоятельно производить и продавать товары.

Предприниматель – физическое или юридическое лицо. Он ведет деятельность от своего имени, пользуясь личными или кредитными денежными средствами.

Стартап-менеджер

Это руководитель нового направления в бизнесе, которое начинается с нуля, или предприниматель, открывающий бизнес (в одиночку или с партнерами). Стартап-менеджер разрабатывает технологии, направления, проекты для оптимизации деятельности компании или отдельной ее сферы (или же внедряет в работу компании готовые проекты, технологии).

Обязанность стартап-менеджера – оптимизировать бизнес для получения результатов, привлечь дополнительный капитал.

Skillbox.ru

Skillbox.ru – онлайн-университет самых востребованных на рынке профессий.

Он предлагает много курсов и образовательных программ в сфере управления – например:

- бизнес-аналитик;

- менеджер проектов;

- руководитель отдела продаж;

- финансовый менеджер;

- менеджер по управлению персоналом;

- руководитель проектов в онлайн-образовании.

Это не полный перечень направлений подготовки, которые вы можете пройти в Skillbox.ru. Преподаватели онлайн-университета гарантируют трудоустройство после прохождения курса и практики.

Источник: finzav.ru

Кто есть кто в ИТ?

На современном этапе развития промышленной разработки программного обеспечения можно наблюдать многообразие производственных ролей. Их число растет, классификация усложняется с каждым годом, и, естественно, усложняются процессы подбора специалистов и работы с кадровым потенциалом. Информационные технологии (ИТ) – это сфера высококвалифицированных трудовых ресурсов и кадрового дефицита. Здесь процесс выращивания кадров, необходимость планомерной работы с кадровым потенциалом бывают значительно эффективнее прямого подбора с помощью интернет-ресурсов.

В статье рассматриваются вопросы, актуальные для специалистов по работе с персоналом ИТ-компаний: причинно-следственные связи в эволюции производственных ролей, последствия неверного толкования содержания ролей для кадровой работы в целом, а также возможные варианты повышения эффективности подбора специалистов.

ИТ-производство для непосвященных

Кто есть кто в ИТ – эта тема для дискуссий на разных площадках. Она существует столько же, сколько вообще вся ИТ-индустрия, то есть с появления на потребительском рынке первых компаний-разработчиков софта в начале 90-х годов прошлого века. И столько же времени отсутствует единый взгляд на этот вопрос, что создает затруднения и снижает эффективность кадровой работы. Попробуем в нём разобраться.

Для меня тема производственных ролей в ИТ-сфере стала актуальна и интересна с момента моего прихода в ИТ-компанию. Мной было потрачено много времени и нервной энергии на то, чтобы разобраться в производственном процессе. Эти затраты превысили мои ожидания и затраты на адаптацию к процессам в других сферах: образовании, материальном производстве, малом бизнесе.

У меня было понимание, что процессы сложны и непривычны, так как, в целом, человек более адаптирован к материальному миру, чем к виртуальному. Но было интуитивное сопротивление: казалось, что что-то тут не то, так не должно быть. Процесс адаптации занял, наверное, год, что, в моем понимании, просто космическая величина. В итоге у меня сложилось достаточно чёткое представление о ключевых ролях в ИТ-производстве.

В настоящее время я продолжаю работать над этой темой, но уже на другом уровне. В роли руководителя центра разработки ИТ-компании мне часто приходится общаться со студентами, преподавателями вузов, абитуриентами, школьниками и другими желающими поучаствовать в создании ИТ-продукта в целях продвижения бренда работодателя на рынке труда новой территории (г. Ярославль).

Это общение дается непросто в силу низкой информированности собеседников о том, как организован процесс разработки программного обеспечения (ПО), и, как следствие, непонимания ими предмета беседы. Через 5 – 10 минут диалога перестаешь получать обратную связь и начинаешь чувствовать себя иностранцем, речь которого требует перевода. Как правило, среди собеседников находится кто-то, подводящий черту в диалоге и озвучивающий народный миф из 90-х: «Всё равно, все айтишники – программисты». Источники возникновения мифа таковы:

- ИТ-отрасль бурно развивается, в этих условиях все основополагающие смыслы и принципы находятся на стадии формирования;

- в условиях неопределенности существовать сложно, поэтому человек старается облегчить себе понимание неизвестного, создавая мифы;

- человек более привычен к восприятию материального мира, нежели виртуального, в связи с чем ему сложно давать определение понятиям, находящимся за пределами его восприятия.

Жизненный цикл ПО как основа производственных ролей

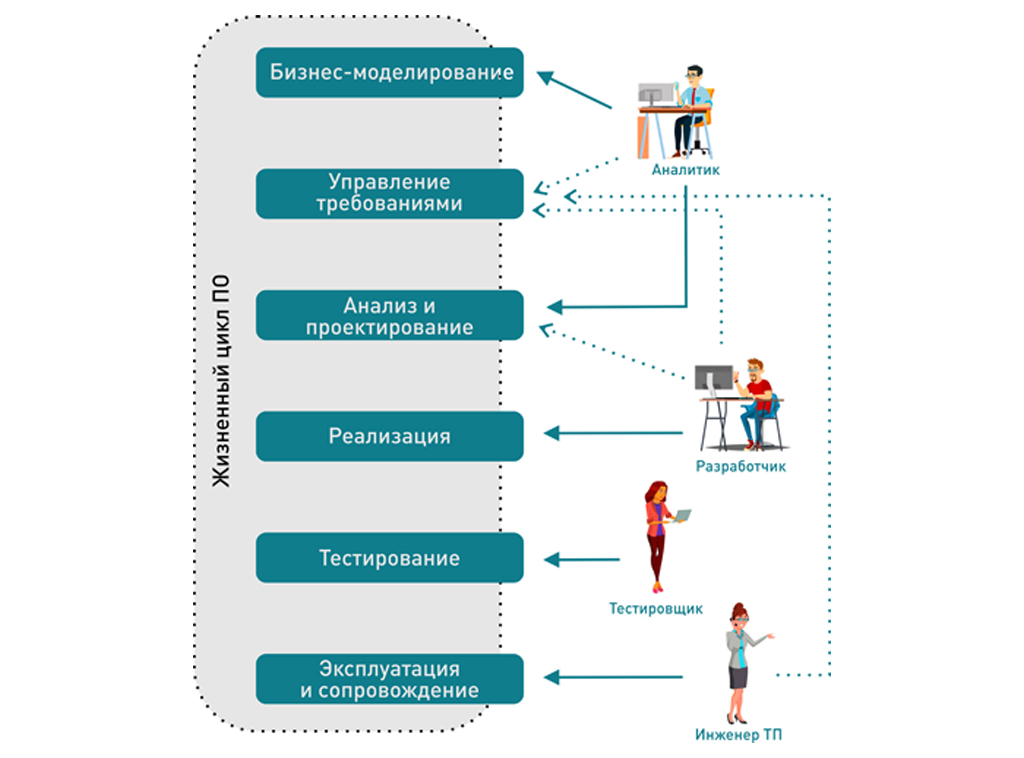

Не секрет, что в целом все производственные роли в любой ИТ-компании имеют в качестве источника жизненный цикл программного обеспечения. Поэтому, если ставить концептуальную задачу договориться о единстве восприятия этого вопроса в рамках всей ИТ-отрасли, надо опираться именно на жизненный цикл ПО как на принимаемую и однозначно понимаемую всеми смысловую основу. Обсуждение конкретных вариантов реализации вопроса о производственных ролях лежит в плоскости нашего творческого отношения к жизненному циклу программного обеспечения.

Итак, рассмотрим этапы, которые включает в себя жизненный цикл ПО, на примере RUP-методологии. Они являются достаточно сформировавшимися звеньями в части содержания и терминологии. Производственный процесс всегда и везде начинается с бизнес-моделирования и формирования требований, а завершается (условно, конечно) консультированием пользователей и доработками программного обеспечения на основе «хотелок» пользователей.

Если совершить исторический экскурс в конец прошлого века (как известно, это был период «островковой автоматизации»), то можно увидеть, что всем процессом создания ПО занимался программист-разработчик. Здесь корни мифа о том, что каждый айтишник – это программист.

С усложнением производственных процессов, появлением интегрированных платформ и переходом к комплексной автоматизации предметных областей, с реинжинирингом бизнес-процессов становится неизбежным появление специализированных ролей, привязанных к этапам жизненного цикла. Вот так появляются аналитик, тестировщик и специалист техподдержки.

Многообразие должностей на примере роли аналитика

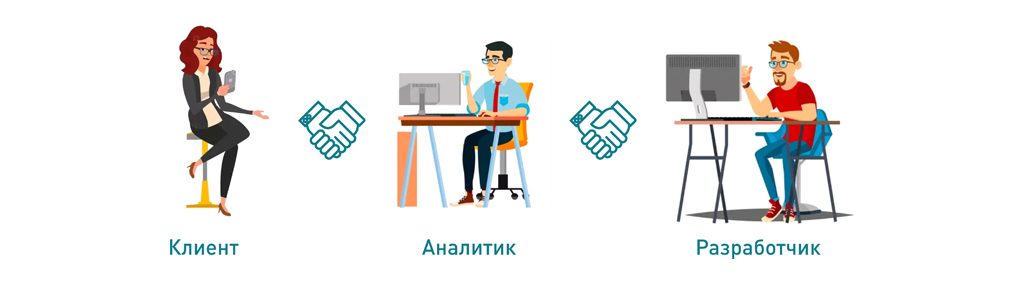

Аналитик (он же инженер-аналитик, он же постановщик, методолог, бизнес-аналитик, системный-аналитик и т.д.) помогает «подружиться» бизнес-задачам и технологиям их реализации. Описание постановки задачи для разработчика – так можно охарактеризовать основную функцию абстрактного аналитика. Он выступает связующим звеном между клиентом и разработчиком в процессах формирования требований, анализа и проектирования ПО. В реальных производственных условиях перечень функций аналитика определяется способом организации производства, квалификацией специалиста, спецификой моделируемой предметной области.

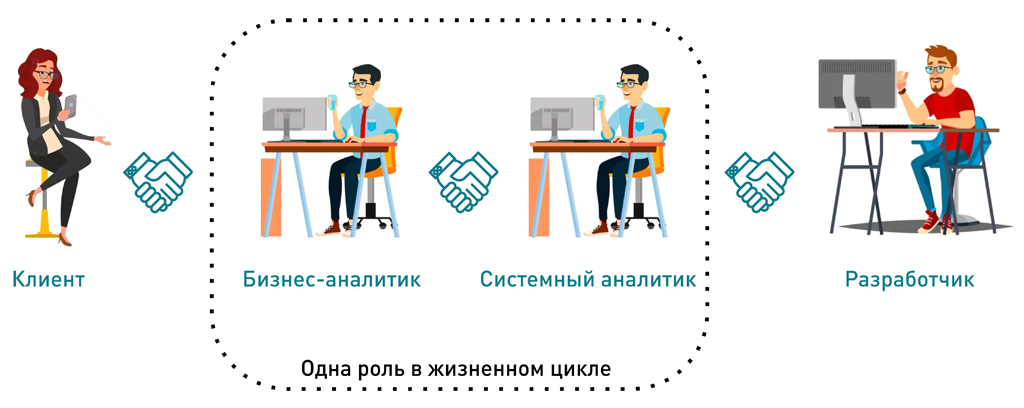

Часть аналитиков находится ближе к клиенту. Это бизнес-аналитики (Business Analyst). Они глубоко понимают бизнес-процессы предметной области и сами являются экспертами автоматизируемых процессов. Очень важно наличие таких специалистов в штате предприятия, особенно при автоматизации методологически сложных предметных областей.

В частности, для нас как автоматизаторов бюджетного процесса государства просто необходимо, чтобы среди аналитиков были эксперты предметной области. Это высококвалифицированные сотрудники с хорошим финансово-экономическим образованием и опытом работы в финансовых органах, желательно в роли ведущих специалистов. Крайне важен опыт работы не в ИТ-сфере, а именно в предметной области.

Другая часть аналитиков более приближена к разработчикам. Это системные аналитики (System Analyst). Их основная задача — выявление, систематизация и анализ требований клиента на предмет возможности их удовлетворения, подготовка технических заданий и описание постановок задачи.

Они разбираются не только в бизнес-процессах, но и в информационных технологиях, хорошо представляют возможности поставляемого клиенту программного обеспечения, обладают навыками проектирования и, соответственно, понимают, как лучше донести разработчику интересы клиента. Эти сотрудники обязательно имеют образование в сфере ИКТ и инженерно-технический склад ума, желательно — опыт работы в ИТ. При подборе таких специалистов явным плюсом будет наличие навыков проектирования с использованием современных инструментов.

Еще одна разновидность аналитиков – технические писатели (Technical Writer). Они занимаются документированием в рамках процессов разработки программного обеспечения, готовят руководства пользователя и администратора, технологические инструкции, обучающие видеоматериалы и т.д. Их основаная задача – суметь донести до пользователей и других заинтересованных лиц информацию о работе программы, описать технически сложные вещи лаконично и понятно. Технические писатели, в своей массе, прекрасно владеют русским языком, при этом имеют техническое образование и аналитический склад ума. Для таких специалистов наибольшее значение имеют навыки составления понятных, грамотных, подробных технических текстов в соответствии со стандартами, а также знания и владение инструментами документирования.

Таким образом, мы видим одну и ту же роль (и, кстати, должность в штатном расписании) – аналитик, но в разных ее конкретно-прикладных воплощениях. Поиск специалистов для каждого из них имеет свои особенности. Важно знать, что эти разновидности аналитиков должны обладать зачастую несовместимыми в одном человеке навыками и знаниями. Один – гуманитарий, склонный к аналитической работе с большими объемами текстовых документов, с развитой речью и коммуникабельностью, другой – «технарь» с инженерным мышлением и интересами в сфере ИТ.

Берём со стороны или растим?

Для крупного представителя ИТ-индустрии эффективность прямого подбора с интернет-ресурсов снижается по мере роста проектов. Происходит это, в частности, по следующим причинам: невозможна быстрая адаптация к сложным процессам внутри компании, скорость освоения специфических инструментов оказывается ниже скорости развития проекта. Поэтому HR-специалисту важно знать не только кого искать снаружи, но и как можно задействовать внутренние ресурсы компании, из кого и как вырастить специалиста.

Для бизнес-аналитиков очень важен опыт работы внутри реальных процессов предметной области, поэтому их подбор «со стороны» более эффективен, нежели выращивание внутри компании. При этом HR-специалисту важно знать перечень организаций, которые могут быть источниками этого кадрового ресурса, и при подборе сосредоточиваться на поиске резюме из них.

Для закрытия таких вакансий, как системный аналитик и архитектор ПО, напротив, процесс подготовки кадров внутри компании имеет огромное значение. Эти специалисты должен сформироваться в условиях действующей производственной среды и специфики конкретной организации. Системные аналитики (System Analyst) развиваются из бизнес-аналитиков (Business Analyst), технических писателей (Technical Writer) и инженеров техподдержки (Technical Support Engineer). Архитекторы ПО (Software Architect) — из проектировщиков (System Designer) и разработчиков ПО (Software Developer) по мере накопления опыта и расширения кругозора. Это обстоятельство позволяет HR-специалисту эффективно задействовать внутренние ресурсы компании.

Пересечение, объединение и эволюция производственных ролей

Есть еще один непростой с точки зрения реализации в производственном процессе вопрос – установление четких границ между ролями. На первый взгляд может показаться, что все очевидно: закончилось внедрение, подписали документы о вводе программного обеспечения в промышленную эксплуатацию и передали все в техподдержку.

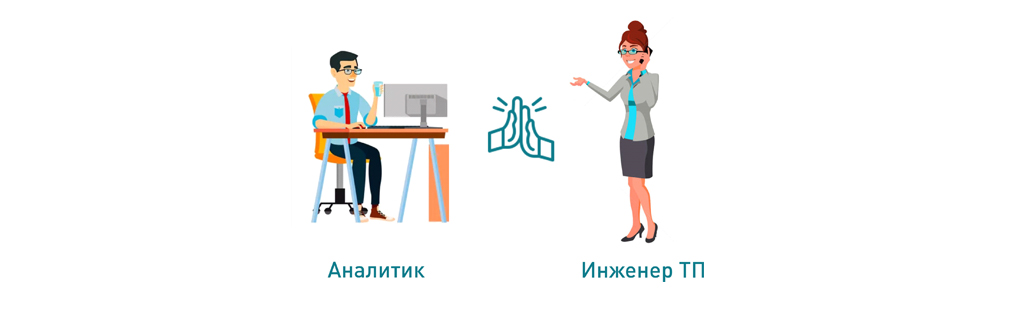

Все верно, однако часто возникают ситуации, когда клиент, по привычке находясь в тесном контакте с аналитиком и видя в нем «палочку-выручалочку», продолжает активно общаться с ним, несмотря на то, что и система уже внедрена, и формально идет этап сопровождения. Однако, с точки зрения клиента, кто же лучше и быстрее, чем аналитик, который вместе с ним ставил задачу, ответит на вопросы по работе с системой. И вот здесь встает вопрос о частичном дублировании ролей инженера техподдержки и аналитика. С течением времени все налаживается, клиент привыкает общаться со службой техподдержки, но в самом начале эксплуатации ПО такой «внутренний переход» не всегда получается выполнить без стрессов с обеих сторон.

Пересечение ролей аналитика и инженера техподдержки возникает еще и тогда, когда поток требований на разработку идет в рамках этапа сопровождения. Возвращаясь к жизненному циклу ПО, мы видим несоответствие реальных производственных условий и формальных установок на то, что анализ требований и постановка задачи могут быть выполнены исключительно аналитиком. Специалисту по кадровой работе, безусловно, надо понимать идеальную картину ролей в рамках жизненного цикла ПО, они имеют четкие границы. Но в то же время обязательно следует иметь в виду, что возможно пересечение. При оценке знаний и навыков соискателя следует обращать внимание на наличие смежного опыта, то есть при поиске инженеров техподдержки вполне могут быть рассмотрены кандидаты с опытом аналитика и наоборот.

Помимо пересечения часто наблюдается объединение производственных ролей. Например, бизнес-аналитик и технический писатель могут существовать в одном лице. Наличие архитектора ПО (Software Architect) обязательно в крупной промышленной разработке, в то время как совсем небольшие проекты могут обойтись без этой роли: там функции архитектора выполняют разработчики (Software Developer).

Смена исторических периодов в подходах и технологиях разработки неизбежно приводит к тому, что жизненный цикл ПО тоже эволюционирует. Глобально, конечно, основные его этапы остаются неизменными, но происходит их детализация. Например, с переходом на Web-решения и ростом возможностей удаленной настройки появилась роль специалиста по настройке ПО.

На раннем историческом этапе это были внедренцы, то есть инженеры, которые большую часть рабочего времени проводили на рабочих местах клиентов. Возросшие объемы и сложность ПО привели к появлению роли архитектора ПО (Software Architect). Требования к ускорению выпуска версий и повышению качества ПО способствовали развитию автоматизированного тестирования и появлению новой роли – QA-инженера (Quality Assurance Engineer) и т.д. Эволюция ролей на всех этапах организации производственного процесса значительным образом связана с развитием методов, технологий и инструментов.

Итак, мы рассмотрели некоторые интересные моменты, касающиеся распределения производственных ролей внутри компании-разработчика ПО в контексте жизненного цикла ПО. Очевидно, что это взгляд изнутри, который специфичен для каждой компании. Для нас всех как участников рынка труда ИТ-отрасли и ответственных за продвижение бренда работодателя особенно важен будет и взгляд снаружи. И вот здесь существует большая проблема не только в поиске смыслов, но и в донесении этой информации до целевой аудитории.

Чем плох «зоопарк» ИТ-должностей?

Путаница в сознании HR-специалистов, организаторов производства и многообразие подходов приводят к очень широкому разнообразию, прямо «зоопарку» ИТ-должностей. Опыт собеседований и просто профессиональных контактов показывает, что часто у людей не бывает однозначного понимания смысловой нагрузки, которая должна следовать из названия должностей. Например, в нашей организации должности, включающие понятие «инженер-аналитик», предполагают, что это постановщик задач. Однако оказывается, что не везде это так: есть организации-разработчики, где инженер-аналитик – это внедренец. Совсем другое понимание, согласитесь?

Во-первых, «зоопарк» ИТ-должностей, несомненно, снижает эффективность подбора персонала. Каждый работодатель при развитии и продвижении своего бренда хочет в краткой форме донести все смыслы, которые существуют в его производстве. И если он сам зачастую не может четко сказать, кто есть кто, естественно, что он будет транслировать во внешнюю среду неопределённость.

Во-вторых, «зоопарк» ИТ-должностей создает огромные проблемы при подготовке и развитии ИТ-кадров. Каждая серьезная ИТ-компания, нацеленная на то, чтобы формировать и развивать кадровый потенциал, а не просто «доить» работные сайты, рано или чуть позднее встречается с необходимостью взаимодействия с учебными заведениями. Для высококвалифицированных ИТ-кадров, это сегмент вузов, притом лучших, как минимум находящихся в рейтинге ТОП-100.

Проблема интеграции с вузами при выстраивании непрерывного процесса подготовки ИТ-специалистов состоит примерно наполовину в отсутствии у вузов понимания того, кто есть кто внутри ИТ-компании. Они имеют об этом очень поверхностное представление. Как правило, у вузов есть несколько специальностей со словом «информатика» в названиях, и часто бывает так, что при проведении ими приемной кампании опора делается на тезис о том, что все специальности по сути про одно и то же. И это выглядит так же, как если опираться на народный миф о том, что все айтишники – программисты.

Опыт нашего тесного сотрудничества с вузами показывает, что специальность «Прикладная информатика (по отраслям)» поставляет нам кадры для отделов методологии и техподдержки, но никак не разработки. В то время как «Фундаментальная информатика», «Программная инженерия» готовят отличный кадровый ресурс для разработчиков. Чтобы не направить абитуриента изначально по непригодному для него пути, необходимо «рассеивать туман», который окружает ИТ-производство.

Можно ли привести всё к общему знаменателю?

Можно ли унифицировать производственные роли и прийти к единому пониманию их изнутри и снаружи компании?

Конечно, можно и нужно, потому что накопленный коллективный опыт всех предприятий-разработчиков демонстрирует наличие общих, объединяющих концепций организации производственного процесса. Это следствие того, что все-таки есть однозначно всеми трактуемое понятие жизненного цикла ПО, и вновь появляющиеся производственные роли (DataScientist, QA-Engineer, MachineLearning Engineer и т.д.) являются следствием уточнения и развития жизненного цикла ПО как такового, происходящих с совершенствованием технологий и инструментов, а также с развитием и укрупнением бизнес-задач.

В то же время, затруднительно унифицировать производственные роли, потому что ИТ – одна из самых молодых и бурно развивающихся отраслей экономики. В некотором смысле это хаос, из которого возникла вселенная. Четкая организационная структура здесь невозможна и неуместна, потому что ИТ – это интеллектуальная, но очень творческая сфера.

С одной стороны, айтишник – это «физик»-интеллектуал с развитым алгоритмическим и математическим мышлением, с другой стороны, это «лирик»-творец, носитель и продвигатель идей. Он так же, как и художник, не имеет четкого плана написания картины, не может разложить образ на части, так как последний перестанет существовать. Он повелитель информационных процессов, которые сами по себе абстрактны, неосязаемы, трудноизмеримы, но стремительны.

Пути построения эффективной кадровой работы в ИТ-производстве

Итак, что важно знать HR-специалисту для построения эффективной кадровой работы в условиях многообразия ролей ИТ-производства.

Во-первых, любой специалист по кадрам ИТ-компании должен иметь представление о той ситуации, которая характерна именно для его предприятия: кто и чем занимается, кто и как называется, и главное – какой смысл вкладывается в эти роли в условиях конкретного производства.

Во-вторых, HR-специалист должен иметь гибкое представление о производственных ролях. То есть изначально у него формируется о них идеальное понимание, которое позволяет ему самому разобраться во всем. Затем обязательно должна быть реальная картина производства: где и в чем роли пересекаются, объединяются, какое восприятие этих ролей существует у производственных руководителей. Сложность для кадрового специалиста состоит в том, чтобы совместить в сознании реальную и идеальную ситуации, не пытаться насильно перестраивать процессы под идеальное их понимание, а помогать производству в удовлетворении потребности в ресурсах.

В-третьих, обязательно следует иметь представление о возможных траекториях развития тех или иных специалистов: в каком случае может быть эффективен внешний подбор, а когда лучше вырастить сотрудника в своем коллективе, предоставив ему возможности для развития, какие качества кандидатов позволят им развиваться в конкретном направлении, какие из качеств не могут быть совместимы в одном человеке, что изначально важно для выбора траектории развития.

В-четвертых, вернемся к тезису о том, что ИТ – это сфера высококвалифицированных кадров, где для более эффективной кадровой работы неизбежна ранняя интеграция с вузовской образовательной средой. В этой ситуации каждый HR-специалист должен развивать не только навыки прямого поиска, работы с анкетами и интервьюирования, но и обязательно ориентироваться в среде вузовской подготовки специалистов: какие вузы готовят кадры для компании, какие специальности внутри конкретных вузов закрывают кадровые потребности, и, что важно, кто за этим стоит, кто руководит и осуществляет подготовку специалистов в вузах.

Таким образом, если целенаправленно развенчивать миф о том, что все айтишники – это программисты, необходимо проделать целый ряд шагов в этом направлении и обратить особое внимание на наши вузы, где закладываются основы восприятия будущей профессии. Другими словами, нужно постоянное взаимодействие с образовательной средой, например, с использованием современного формата совместной работы в коворкинг-центрах, «точках кипения», участия в образовательных интенсивах. Это позволит разрушить неверные представления об ИТ-предприятии, повысит эффективность кадровой работы и создаст условия для совместной деятельности при подготовке разных специалистов нашей отрасли.

Выражаю благодарность коллегам, принявшим участие в подготовке и поддержке актуальности этой статьи: Валентине Вершининой и Юрию Крупину.

Источник: habr.com

Факультет «Землеустройство и кадастры» Кто-нибудь учился? Кем работаете?

Плохо представляю кем работают выпускники этого факультета? Чем занимаются изо дня в день? Востребованы ли они? Перспективная ли это специальность?Если вы учились на этом факультете, расскажите, пожалуйста, кем работаете?Каков уровень зарплат специалистов?Вообщем прошу рассказать все, что знаете об этом направлении, что могло бы быть полезно абитуриенту. Стоит ли туда поступать?

Может не совсем по теме. Название этого факультета навевает на меня ужас! Два года назад оформляла участок в наследство, пришлось ехать в земельный комитет в другой город, там я отстояла очередь 9 часов без капли воды, еды и отсутствие туалета. Вот так работают наше землеустройство и кадастры))))))))))

я заканчиваю в этом году этот факультет, думала — работы — полно, тоже землю офофмляла — видела, что творится, и все там орали — нет у нас никого работать. а коснулась сейчас на работу к ним ПОПАСТь — невозможно, без блата и взяток — нереально, ищу каналы взятку ДАТь, размер взятки — 3 годовыx оклада. дак что думайте.

. размер взятки — 3 годовыx оклада. дак что думайте.

Видимо, отбивается за год.

последующая работа в различных гос. органах — земельный комитет (кадастровая палата сейчас), комитет по имуществу, архитектурные бюро, администрации субъектов, БТИ, регистрационная служба, всевозможные ФГУПы и ОАО, частные компании со своим имуществом, требующим учета и оформления, юридические, геодезические и землеустроительные конторы. мест приложения труда много. зарплаты от нуля до как получится. т.е. как устроитесь. для Москвы — можно за 20 тыс устроиться, а можно и за 120 с опытом. чиновники — это конечно гнилье со взятками. противоположная сторона — скорее всего носить взятки тем же чиновникам, только еще их и уговаривать. работа не хуже остальных. интересная и вполне может быть честной. смотря что искать в жизни будете.

Сын знакомого мамы учился по этой специальности в Москве, а за опытом поехал работать в Н. Новгород, благо, может жить там у тёти.

я заканчиваю в этом году этот факультет, думала — работы — полно, тоже землю офофмляла — видела, что творится, и все там орали — нет у нас никого работать. а коснулась сейчас на работу к ним ПОПАСТь — невозможно, без блата и взяток — нереально, ищу каналы взятку ДАТь, размер взятки — 3 годовыx оклада. дак что думайте.

А в каком городе?

последующая работа в различных гос. органах — земельный комитет (кадастровая палата сейчас), комитет по имуществу, архитектурные бюро, администрации субъектов, БТИ, регистрационная служба, всевозможные ФГУПы и ОАО, частные компании со своим имуществом, требующим учета и оформления, юридические, геодезические и землеустроительные конторы. мест приложения труда много. зарплаты от нуля до как получится. т.е. как устроитесь. для Москвы — можно за 20 тыс устроиться, а можно и за 120 с опытом. чиновники — это конечно гнилье со взятками. противоположная сторона — скорее всего носить взятки тем же чиновникам, только еще их и уговаривать. работа не хуже остальных. интересная и вполне может быть честной. смотря что искать в жизни будете.

Спасибо =) Город-Казань, кто-нибудь работает в этом городе или учится по этой специальности? Можно ли найти там хорошую работу?

вот как вообще можно на такой факультет пойти. я даже не представляю-чему там учат. вы вот прям с детсва и мечтали об этом,что-ли. объясните мне,пожалуйста,я серьезно! вот я врачом мечтала стать.

Астра, развеселили:) я тоже врачом мечтала стать, но это в раннем детстве. А когда пришло время определяться свои мозги впали в спячку, направляли родители. Да и институт был относительно недалеко от дома. А чем с нашим образованием можно будет зарабатывать на жизнь к концу пятого курса еле поняли:)

Очень хорошая профессия,прибыльная.

собираюсь поступать на эту профессию думаю хороша ли она или нет сколько зарабатывать буду?

Землеустройство и кадастры

Я в этом году закончил специальность кадастр

Я живу в Казахстане г Уральск но у нас работы почти нет по этой специальности

Хотелось бы набрать опыт в России по своей специальности

знали бы вы что в Украине твориться )))

Очень хорошая профессия,прибыльная.

Какая она прибыльная . Где. Проучился я 5 лет, уже год работаю, собираюсь увольнятся из-за «этой хорошей жизни». зарплаты нет, условий работы тоже. (Украина»Кременчуг»)

Если так подумать то в России вообще нет норм зарплат=)))но учиться то и работать все ровно нужно.

У меня брат окончил землеустроительный факультет в Воронежской СХА, поменял за пять лет несколько организаций (работал в последнее время на Ново-воронежской атомной станции — геодезистом, потом в строительной компании, до этого не помню где — но все время в Воронежской обл.) при этом уровень его з/п 50-60 тыс.руб. + подработка по специальности не на основной работе.Считаю, что для региона это очень хорошая з/п. Я в Москве экономистом работаю за эти же деньги, а в Воронежской области, я столько зарабатывать не смогу. Думаю, он в Москве гораздо больше бы заработал. А брат у него с юридическим обр. не может вообще никакой работы найти, пытается сейчас участковым устроиться.

ИМХО, это профессия будущего, недалекого. Т.к. население городов растет, быстро строятся новые города, особенно вокруг мегаполисов, профессия урбаниста будет востребована.

Закончил факультет земельного кадастра Кубгау. Работа связана с оценкой,регистрацией недвижимости,ну и много других функций смотря где работаете и в каком отделе. Специальность очень востребована,так как связана с недвижимостью. Вообще недвижимость одно из самых востребованных направлений нашего времени.

У выпускников в дипломе написана квалификация либо специалист по земельно-имущественным отношениям,инженер и т.д. Сначала конечно как и многим другим платят не много.Когда в том году закончил и пришел платили 12000 рублей. Сейчас перевелся в другой отдел,официальная зарплата 18000 рублей +премии ну и конечно же дает на карман.

Вообщем выходит около 50000 тысяч рублей,когда работы не много. Работаю в земельной кадастровой палате,взяли как и других моих одногруппников легко и без проблем. Не чего не платил. Очень плохо бирут на работу тех,у кого в дипломе есть тройки. А так очень интересно и очень нравится)))

Впервые слышу о таких зарплатах как 50000 в кадастровой палате. Я работаю в кадастровой палате по белгородской обл. инженером 1-ой категории, зарплата 16,5-18000. У обычного инженера до 12000, работы прибавляется со временем, а зарплата стоит на месте, либо растет вниз.

Тоже закончила этот факультет в г. Екатеринбурге и теперь не знаю куда устроиться. В БТИ с зарплатой 10000-13000 устраиваться не хочу.

Тоже закончила этот факультет в г. Екатеринбурге и теперь не знаю куда устроиться. В БТИ с зарплатой 10000-13000 устраиваться не хочу.

не подскажете куда можно устроиться в Екатеринбурге?

Я хрен знает что делать после окончания специальности. Вы прям все пугаете.

«#x0436#x0441#x0430#x043f#x043e#x0435#x0441#x044f, #x0447#x0441#x043d#x043f#x0440#x043e#x043a#x0440#x0435. #x043b#x0436#x043e #x0447#x043d

да ну прям уж очень сложно. может просто это не ваше.

1,2 курс действительно сложно, так как дисциплины там технические в основном, практика самая тяжелая летом, юристы, экономисты пришли на предприятие любое, отработали пол дня и домой. даже если и целый день -это офис, условия летней практики студентов земельного кадастра в сто раз отличаются. это может быть три недели в поле, потом две недели в лесу, потом трассу прокладывать где-нибудь за городом еще неделя, потом камеральные работы — обработка материалов полученных вами на местности. Но это все 1,2курс. после 3 курса на практику можно идти в любую контору, хоть в частную, хоть в государственную (в частной обычно платят за практику). Можно остаться работать( так сделала я) на пол дня, и совмещать с учебой, итог к концу 5 курса два года опыта+ диплом.Про кадастровую палату=> 50000? интересно, Леонид, на какой вы должности, если у вас официально 18000 + премии, на руки сверху там никто не дает не важно сколько работы, оклад,заработная плата установлены, это госструктура! а не частная фирма где сколько ты выработал столько и заработал. на должности инженера у нас (архангельск) около 19000 со всеми премиями,(северные входят естественно)плюс повышается персональный коэффициент каждые полгода. Парням я считаю, там делать нечего!идите лучше в строительные фирмы, или работайте вахтами, денег от 30000 и больше! все зависит от ваших знаний и способности их применять, тресты, тисизы вам сюда! (строительно-инженерные, геодезические изыскания).

Источник: www.woman.ru

«Жить приходится в полевых условиях»: сколько зарабатывает инженер-лесоустроитель

Герой этого выпуска по специальности инженер-лесоустроитель: восемь лет он проверял, как работают лесничества, и проводил таксацию лесов, то есть оценивал число и состояние деревьев. Мы поговорили с ним о его работе.

Это история читателя из Сообщества Т—Ж. Редакция задала наводящие вопросы, бережно отредактировала и оформила по стандартам журнала.

Выбор профессии

В старших классах школы я долго колебался в выборе будущей профессии. На лесохозяйственный факультет посоветовали поступать родители — по их словам, там было самое простое обучение, а значит, получить высшее образование легче, чем на других технических факультетах. Глупым я себя не считал, но прислушался к их совету. Для поступления нужно было сдать ЕГЭ по русскому и математике, а потом в институте — письменный экзамен по физике.

В институте после летней сессии на младших курсах у нас проходили учебные практики, а на старших к ним добавились еще и производственные в лесничествах. Производственные практики все студенты считали просто потерей времени.

Работу доверяли в основном физическую: прополку молодых саженцев или разреживание густого молодняка. Особых знаний с производственных практик никто не выносил, а работать просто для галочки совсем не хотелось. Поэтому все старались с них «соскочить» — взять в лесничестве справку о том, что ты будешь проходить летнюю практику у них, а там договориться и сидеть дома.

Мы с одногруппником решили, что это время не должно пропасть, ведь можно действительно потрудиться и заработать за лето немного денег. Договорились с лесничеством и проработали там все лето. Там мы занимались закладкой пробных площадей для учета лесных ресурсов. Ничего сложного не было, мы, студенты, работали вместе со специалистами, которые отвечали за весь процесс.

В мои обязанности входила, как правило, физическая помощь: донести оборудование, распаковать и собрать его после работы. Мы неплохо себя там зарекомендовали, и после окончания вуза мне и еще нескольким ребятам предложили устроиться уже официально.

Место работы

Я устроился в «Рослесинфорг». Это бюджетное учреждение, которое занимается всеми видами лесоучетных работ: постановкой лесных участков на кадастр, проведением таксации леса, то есть оценкой количества срубленных и растущих деревьев, написанием проектов освоения лесов для арендаторов лесных участков, лесных регламентов и планов для субъектов РФ.

Лесоустройство проводится, чтобы определить, где можно рубить, сажать и прореживать. А работники лесничеств потом следят за тем, чтобы все это исполнялось согласно принятым разработкам и документам. «Рослесинфорг» состоит из центрального аппарата в Москве и 37 филиалов по всей стране. В зону ответственности нашего филиала в Брянске — «Заплеспроекта» — входят леса соседних областей: Брянской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, а также Астраханской области, Калмыкии на юге и Курганской области за Уралом.

При приеме на работу меня определили в отдел государственной инвентаризации лесов, на участок оценки лесохозяйственных мероприятий. Инвентаризация — это проверка состояния лесов, их количественных и качественных характеристик.

Как победить выгорание

Суть профессии

Все леса географически разделены по лесничествам — органам, управляющим лесами на конкретной территории. Они занимаются всеми лесными вопросами, охраняют леса от пожаров, следят за тем, что рубить и как.

Все мероприятия в лесу можно разделить на четыре большие группы по видам: охрана, защита, воспроизводство и использование. Например, к охране лесов относится создание пожарных водоемов, устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос или благоустройство зон отдыха граждан, строительство и ремонт дорог — все эти действия направлены на то, чтобы свести к минимуму количество лесных пожаров, а в случае чего быстро их локализовать и ликвидировать. А защита леса — это выявление вредных организмов: растений, грибков, насекомых, которые могут нанести вред лесам, и борьба с ними.

Суть профессии инженера-лесоустроителя состоит в том, чтобы проверить всю работу конкретного лесничества за предыдущий год. Проверка проводится бригадой, которая собирает и изучает документы, выезжает в лес на участки и проверяет правильность выполнения работ.

К примеру, сплошная рубка леса: по правилам надо спилить деревья, древесину в срок вывести, а все порубочные остатки — сучья, ветви, листья — убрать с участка, чтобы на этом месте посадить новые молодые деревья. Но ведь можно неправильно выпилить, взяв ценные или лучшие по качеству деревья, а худшие останутся расти. Или все спилить, но забрать только лучшее, не произвести очистку лесосеки после рубки.

Когда я устроился работать, бригада состояла из трех человек, но начальство быстро смекнуло, что с этим могут справиться и двое: старший группы, который за все отвечает и организовывает работу, и его помощник. Первые пару лет я был помощником, не особо вникая в бумажную работу. Последние два-три года меня стали отправлять старшим группы, и тут уже, хочешь или не хочешь, пришлось во все вникнуть.

Самое сложное в такой работе — не физические нагрузки и бешеные переходы по лесу, а объяснить уже давно работающим людям на местах, что они свою работу делают неверно. Особенно тем, кто отработал в лесу дольше, чем ты живешь. Но в итоге они, конечно, слушают даже такого молодого специалиста, как я, ведь это какая-никакая , но проверка, тем более от организации, стоящей выше по рангу.

Обычно работа на объекте занимает месяц-полтора в бесснежный период, как у нас говорят, — с апреля по ноябрь-декабрь. Жить приходится в полевых условиях. Мы стараемся снять на это время дом или квартиру. Если не получается, просим комнату прямо в конторе лесничества. Часто в воображении людей лесничество — это избушка в лесу, но на самом деле это обычное административное здание, только расположенное не в центре города, а на окраине, ближе к лесу.

Жилье и командировочные оплачивает работодатель, а питание — на нас. Обычно рядом есть продуктовый магазин, еду мы готовим себе сами. В командировках нередко приходится спать на раскладушках, топить печь, чтобы согреться в холодное время. Бывает, что туалет на улице, и жилье с душем или ванной автоматически переходит в разряд отличного. Бывает лучше, бывает хуже — раз на раз не приходится.

После окончания работ на объекте мы возвращаемся в Брянск и в течение 1—2 недель должны написать отчет по итогам работы и отослать его в центральный аппарат предприятия в Москву для проверки и утверждения. Естественно, все лесничества хотят, чтобы их показали в наилучшем свете. Я могу пойти навстречу и закрыть глаза на маленькие косяки, которые не влияют на общую картину, но сознательно покрывать кого-то не стану. Как только отчет принят, можно ехать на следующий объект, и все начинается заново.

Когда заканчиваются объекты на основной работе, начальство отправляет нас на помощь в отдел лесоустройства. В бытовом плане все то же самое: похожий лес, такие же раскладушки, поношенные за лето сапоги, но сама работа отличается кардинально. Таксацию леса можно отнести к изыскательским лесным работам.

Нужно ножками пройти каждый участок, выяснить, что в нем растет, описать характеристику этого леса, грамотно распорядиться, что с ним делать в дальнейшем: нужно оставить этот лес подрастать или, может, он густо растет и следует проредить. Если лес заболел, то нужно больные деревья убрать. А может, лес достиг возраста спелости и можно его рубить. На основе этих данных рассчитываются проектные документы и на десятилетие вперед строятся планы работ, которые не подлежат пересмотру в части объемов рубок.

Обычно на таксации работает бригада из 4—5 человек и более, к бригаде обязательно прикреплен водитель с машиной, который доставляет всех до места работ в лесу. Там каждый таксатор ходит самостоятельно с GPS-навигатором по отведенной ему территории леса, отвечает за результаты своей работы тоже сам. Именно на этой работе я научился на глаз выводить состав древостоя попородно, определять высоту дерева, его диаметр и другие характеристики. Мы это называем «пристрелять глазомер»: вначале пользуешься всеми инструментами, потом чередуешь глазомер с инструментальной перепроверкой, и постепенно вырабатывается привычка работать точно без инструментов. Как говорится, каждое дерево в лесу посчитано, хоть вы этого и не замечаете.

Конечно, это образно, и точное количество деревьев вам ни один специалист не назовет, но у каждого древостоя есть просчитанные параметры и характеристики. И если, например, произойдет незаконная рубка, то эти характеристики изменятся. Это один из самых действенных способов определения этих рубок, точнее только найти пеньки.

Есть замечательный фильм о нашем брате, который, конечно, немного наигран, но атмосферу работы в лесу передает очень точно

Абсолютное большинство лесных пожаров случаются по вине человека. Бывает, лес загорается от молнии, но таких случаев гораздо меньше. Вряд ли кто-то специально поджигает лес — если только чтобы скрыть следы преступлений после незаконных рубок. Весной, когда трава сухая и старая, пожары обычно переходят с так называемых сельхозпалов.

Никогда не понимал, зачем сжигать старую траву, она и без таких радикальных мер вырастет новая. Но людям не объяснить. Что касается порубочных остатков — все сжигается в пожаробезопасный период, в основном зимой. Летом нельзя по закону.

Вокруг крупных городов весь лес загажен. Насколько я понимаю, раньше мусор везли на полигоны ТБО, а потом, видимо, что-то законодательно изменилось — я не вдавался в подробности, — и вот все эти грузовики с мусором повалили в лес.

Еще моя боль как работника лесного хозяйства — непонимание со стороны населения. Ведь мало кто разбирается в вопросе, все только жалуются. Мусор выкинули — «А почему работники не усмотрели, не убрали?», «А вот мы тут рядом живем, надоело на это смотреть».

Или: «А вот деревья у нас сухие, почему не пилите?» Начинаешь объяснять, что по закону мы не имеем права, что для этого надо проводить аукцион, ждать, пока кто-то это выпилит, — тут же начинают вспоминать, что раньше такого не было, что был порядок в лесу. Или обратный пример: провели рубки ухода за лесными культурами — грубо говоря, прополку древесных сорняков, чтобы хозяйственно значимые деревья лучше росли, — и тут начинается вой: «Вот, такие березки росли, а они такие нехорошие пришли и все порубили, теперь только пара елок торчит». Специалист на такую жалобу разве что улыбнется.

Рабочий день

В полевых условиях я встаю примерно за час до выезда в лес — в 7—8 утра. Мне этого времени хватает на то, чтобы привести себя в порядок, позавтракать, одеться в рабочую форму, подготовить документы и инструменты для работы на этот день. Форму и инструменты нам выдают на работе.

В лес обычно уезжаем на весь день, на 7—8 часов. С собой много еды не беру, после пары часов ношения рюкзака плечи начинают уставать и внимание рассеивается, да и есть особо некогда, вся работа происходит на бегу. Обычно осенью и весной, когда еще прохладно, беру с собой термос с чаем и пачку печенья, а летом в моем рюкзаке чаще всего маленькая бутылка воды и яблоко.

За день на работе удается пройти 12—18 км по пересеченной местности. Бывает меньше, но чаще — больше. Мой личный рекорд — 28 км, но допускаю, что было и больше, я просто не всегда обращаю внимание. Это не значит, что мы просто бездумно идем по лесу, — в процессе мы производим необходимые вычисления и измерения.

После возвращения из леса необходимо помыться, приготовить поесть. После начинается условно свободное время: можно посмотреть телевизор или сериал на ноутбуке, поиграть в игры или полазать в социальных сетях, если есть интернет, — все-таки живем в сельской лесной местности. Параллельно разбираются лесные материалы, оформляются или дооформляются документы, проверяется наличие ошибок, составляется план работы на следующий день. Порой бумажные дела занимают столько же времени, сколько и «натурные лесные», а вся работа длится весь день и прерывается только на сон.

В таких командировках есть выходные, но они не строго регламентированы. Например, если в будни на улице ненастье, дождь, снег, град, то можно перенести работу на выходные дни.

За восемь лет мне удалось поработать в десятках регионов нашей страны и посмотреть, как там живут люди, проникнуться. Мне очень нравилось работать возле больших городов, можно было махнуть туда на выходные погулять. Ведь когда ты месяцами работаешь в лесу и кроме зверей никого не видишь, такие «разгрузочные» дни очень необходимы. Не будь этой работы, я вряд ли посетил бы в ближайшем будущем Казань и Уфу, Екатеринбург и Тюмень, Воронеж и Белгород.

А бывало, нас селили в глухую деревню с тремя домами и пятью жителями, без связи и интернета. Это тоже интересный опыт, единение с природой. Хотя, признаться, мне, как современному человеку, уже скучновато без благ цивилизации. Представьте, что вы летом в деревне у бабушки. Как бы вам интереснее было бы жить: с интернетом и фильмами онлайн или в информационном вакууме?

И так месяц или полтора.

У нас считается, что ты отработал полный полевой сезон, если в течение года суммарно больше шести месяцев провел в командировках. За восемь лет работы у меня вышло четыре или пять полных полевых сезонов. В прошлом году не хватило дней, но в моем случае это было связано не с пандемией, а скорее с длительностью сдачи отчетов.

Подработки

В любом из регионов в течение полевого сезона может подвернуться халтурка в виде помощи другим филиалам, если они просят об этом. По такому принципу я работал несколько раз в Татарстане и Воронеже. Это была официальная подработка с официальной оплатой.

После окончания полевого сезона единственное, чего хочется, так это отдохнуть. Из-за специфики работы в отпуск могут отпустить или зимой, или ранней весной, когда в лесу лежит снег и проведение лесоустроительных и лесоучетных работ невозможно. Чаще всего все стараются привязать отпуск к Новому году — прямо перед ним или после новогодних праздников. Основной отпуск — 28 дней, и есть дополнительный за работы в полевых условиях и стаж работы — еще 12—15 дней.

Первый месяц о работе даже слышать не хочется, по инерции еще несет, и дома быть нет никакого желания. Мои родители живут в другом городе, ездил в отпуск к ним. С друзьями старались куда-то съездить или просто провести время вместе. Во второй месяц отпуска уже начинаешь скучать и мечтать о новых интересных путешествиях, работе в новых местах и знакомствах с новыми людьми.

Доход

Из-за сезонности работы доход нельзя считать помесячно. Например, зимой или ранней весной, работая в конторе, я получал 12—15 тысяч рублей, а в полевой сезон летом и осенью — 30—40 тысяч , не считая командировочных, которые у нас называются «полевка». В среднем последние пару лет мой годовой доход составлял 450—500 тысяч заработной платой, премиями, отпускными и еще 60—90 тысяч рублей — полевкой.

Старожилы, которые много повидали на своем веку, говорят, раньше в нашем филиале было 250 человек и всем находилась работа, платилась достойная зарплата, а сейчас 32 человека, включая юриста, бухгалтеров, сторожа, уборщицу, кочегара, водителей, которые в вопросах лесоустройства и не разбираются. Специалистов не осталось. А откуда им взяться, если зарплата 20—25 тысяч рублей? Как говорится, все кушать хотят. И желательно не просто хлеб да воду, а еще и колбаску.

Расходы

Деньги тратятся в основном на еду — в месяц выходит 10—15 тысяч рублей. В еде себе ни в чем стараюсь не отказывать, люблю готовить необычные, новые для себя блюда, поэтому бюджет страдает от этого. В принципе, одному можно прожить и на 7—8 тысяч , я считаю.

Иногда в голову приходит спонтанное или не очень желание купить себе какую-то бытовую технику или новый телефон. Обычно с этой идеей живу пару-тройку дней, а если желание не пропадает и я действительно понимаю, что буду пользоваться этой вещью, покупаю. Так, например, пару лет назад у меня появился сноуборд со всей необходимой экипировкой.

Финансовая цель

Хочу в ближайшее время купить собственное жилье. Когда-то я решил, что ввязываться в ипотеку — не очень хорошая идея, и стал откладывать на квартиру, не особо веря в успех затеи в ближайшем будущем. Сейчас понимаю, что без ипотеки в наше непростое время свою жилплощадь не приобрести. Все накопленные до этого времени деньги пойдут на первоначальный взнос.

Я не откладываю каждый месяц, завел отдельный счет, и если у меня на карточке после всех трат и откладывания денег на жизнь остается больше 50 000 Р , то я перевожу эти свободные деньги на счет и как будто забываю о них. Иногда этот счет пополняется раз в два месяца, иногда — раз в полгода. Но я и не ставлю цель накопить, это, можно сказать, излишки, чтобы не шиковать в следующий раз при походе в магазин.

Будущее

Конечно, было бы интересно проработать всю жизнь инженером-лесоустроителем, побывать в каких-то новых местах, например на Дальнем Востоке. Или вернуться туда, где уже был однажды, посмотреть, как все изменилось, пообщаться с людьми, с которыми работал.

Только жизненные обстоятельства изменились, и я сменил работу, но не буду торопиться и рассказывать о своих планах.

Источник: journal.tinkoff.ru