Переходы газопроводов через реки, каналы и другие водные преграды осуществляют подводными (дюкерами) и надводными (по мостам, эстакадам) способами.

Подводные переходы газопроводов при ширине водных преград при меженном горизонте 75 м и более выполняют в две нитки, принимая пропускную способность каждой 0,75 расчетного расхода газа. В одну нитку дюкер можно проектировать для закольцованных газопроводов, если при его отключении будет обеспечено газоснабжение потребителей. При ширине водной преграды менее 75 м вторую нитку прокладывают при неблагоприятных условиях по СНиП 2.04.08—87.

Для тупиковых газопроводов к промышленным потребителям переход можно прокладывать в одну нитку, если предприятия имеют резервное топливо.

Расстояние по горизонтали между дюкерами, надводными переходами и мостами по СНиП 2.04.08—87 в зависимости от характера реки, типа моста и расположения перехода выше или ниже моста составляет от 2 до 50 м. Расстояние между осями параллельных газопроводов на подводных переходах принимают не менее 30 м.

Укладка подводных трубопроводов

При пересечении несудоходных рек, не подверженных размыву, а также при пересечении водных преград в пределах населенного пункта возможна укладка двух газопроводов в одну траншею при расстоянии между газопроводами в свету не менее 0,5 м.

Для предотвращения всплытия газопровод, проложенный по дну реки или водоема, нагружают железобетонными грузами (балластом). При соответствующих условиях можно применять чугунные грузы.

Глубина заложения в грунт от верха забалластированного газопровода на переходах через судоходные реки должна быть не менее 1 м, а через другие — не менее 0,5 м ниже прогнозируемого дна. Подводные переходы следует выполнять из длинномерных труб и покрывать усиленной изоляцией. Толщину стенки принимают на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.

На обоих берегах перехода сооружают колодцы, в которых размещают задвижки. Вблизи каждого перехода устанавливают постоянные реперы.

Надземные переходы целесообразно осуществлять через водные преграды с неустойчивыми руслом и берегами, с высокими скоростями (более 2 м/с) течения воды, через глубокие овраги и балки. Их устраивают в виде шпренгельных, арочных и висячих систем, а также в виде эстакад.

Прокладка газопроводов по железнодорожным и автомобильным мостам решается в соответствии с требованиями по проектированию мостов и трубопроводов по СНиП 2.05.03—84. Газопроводы, подвешиваемые к мостам, выполняются из стальных бесшовных или прямошовных труб, изготовленных электродуговой сваркой, и снабжены компенсирующими устройствами. Расположение газопроводов должно исключать возможность скопления газа в конструкциях моста.

Газопроводные переходы через железнодорожные, трамвайные пути и автомобильные дороги I, II, III категорий бывают подземные и надземные. Деление автодорог на категории зависит от: числа и ширины полос движения, наличия центральной разделительной полосы, типа пересечений с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями, велосипедными и пешеходными дорожками, условий доступа на автомобильную дорогу с примыканий в одном уровне.

Суперсооружения: Подводный Газопровод. National Geographic. Наука и образование

При подземных переходах газопроводы укладывают в футляры, концы которых выводят на расстояния, определенные требованиями СНиП: от крайних рельсов железнодорожных путей не менее 10 м, от крайних рельсов трамвайных путей 2 м, от края проезжей части автомобильной дороги 3,5 м. Диаметр футляра принимают не менее чем на 100 мм больше диаметра газопровода.

Газопровод в пределах футляра должен иметь минимальное число сварных стыков, быть покрыт усиленной изоляцией и уложен на центрирующие диэлектрические прокладки. Все сварные стыки в пределах футляра проверяют физическими методами контроля, концы футляра уплотняют, а на одном из них устанавливают контрольную трубу, выходящую под защитное устройство.

Глубина укладки газопровода под магистральными железнодорожными путями должна быть не менее 1,5 м при производстве работ методом продавливания, считая от подошвы шпалы до верха футляра. Под трамвайными путями и железнодорожными ветками промышленных предприятий, а также под автомобильными дорогами глубину укладки следует принимать не менее 1 м.

Высоту надземного перехода определяют с учетом обеспечения свободного передвижения транспорта и прохода людей. В непроезжей части территории в местах прохода людей высота прокладки должна быть 2,2 м, в местах пересечения автомобильных дорог 4,5 м, а при пересечении трамвайных и железнодорожных путей 5,6—7,1 м.

Установка отключающих устройств на газопроводах осуществляется в следующих местах:

- 1) на распределительных газопроводах низкого давления для отключения отдельных микрорайонов, кварталов, группы жилых домов и на газопроводах среднего и высокого давления при отключении отдельных участков;

- 2) перед жилыми, общественными и производственными зданиями, наружными газопотребляющими установками, на пересечении водных преград, железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий и ГРП.

Отключающие устройства допускается не устанавливать:

О на выводе из ГРП при системах газоснабжения с одним ГРП;

О перед ГРП предприятий, если отключающее устройство, имеющееся на отводе от распределительного газопровода, находится от ГРП на расстоянии не более 100 м;

О на пересечении железнодорожных путей общей сети и автомобильных дорог I и II категорий при наличии отключающего устройства на расстоянии от путей (дорог) не более 1000 м, обеспечивающего прекращение подачи газа на участке перехода.

На наружных газопроводах отключающие устройства устанавливают в колодцах, наземных шкафах или оградах, а также на стенах зданий. На вводе газопровода в жилые и общественные здания отключающее устройство устанавливают на наружной стене здания.

На подземных газопроводах отключающие устройства устанавливают в колодцах с линзовыми компенсаторами или косыми фланцевыми вставками. На газопроводах малого диаметра (dy = 100 мм) целесообразно применять гнутые или сварные П-образные компенсаторы.

При стальной арматуре, присоединяемой к газопроводам на сварке, компенсаторы не устанавливают. Участки закольцованных распределительных газопроводов, проходящие по территории предприятий, должны иметь отключающие устройства вне их территории. При тупиковом газопроводе достаточно установить одно отключающее устройство перед территорией предприятия.

Источник: studref.com

Подводные переходы газопроводов

Подводные трубопроводы сооружают при пересечении рек, водохранилищ, озер, морских акваторий. К подводным относятся и трубопроводы, прокладываемые в болотах, сложенных слабонесущими грунтами, не допускающими прохождения по ним обычной техники. Границы подводного перехода определяются уровнем воды в водоёме 10% обеспеченности.

Подводные трубопроводы, полностью пересекающие водную преграду в составе трубопроводов, называют переходами трубопроводов через соответствующую водную преграду.

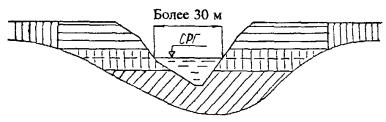

Рис. 6.3. Схема подводного перехода

Все подводные трубопроводы классифицируются следующим образом:

1. По глубине погружения Н

ü особо глубоководные Н > 400 м;

ü средней глубины 10 < H £ 40 м;

ü мелководные Н £ 10 м.

2. По внутреннему давлению

ü высокого давления Р ³ 12 кг/см 2 ;

ü низкого давления Р £ 12 кг/см 2 ;

3. По виду транспортируемого продукта

4. По виду укладки на дне водоёма

ü по дну без заглубления;

ü по дну с заглублением;

ü по дну с заглублением с грунтовым или каменным;

ü выше дна с закреплением на опорах или поплавках.

5. По числу параллельно проложенных труб

6. По характеру воздействия перекачиваемого продукта на окружающую среду

ü особо неблагоприятное;

По конструкции подводные трубопроводы подразделяют на заглубленные трубопроводы (укладываются ниже дна), незаглубленные (на дне) и погруженные (выше дна). Наиболее распространенной является укладка труб по заглубленной схеме, позволяющей надёжно защитить их от внешних силовых воздействий.

Створы переходов через реки надлежит выбирать на прямолинейных устойчивых плесовых участках с пологими неразмываемыми берегами при минимальной ширине заливной поймы.

Надёжная работа подводных переходов в течение расчётного срока их эксплуатации обеспечиваются выбором обоснованного решения о заглублении трубопровода в русловой части и на береговых её участках, а также соответствующих конструктивных решений.

В настоящее время для оценки возможных деформаций русла рек и берегов рек в створах трубопроводов применяют гидролого-морфологическую теорию руслового процесса. Результаты обследования большого числа нефте- и газопроводов показали, что всё многообразие размывов трубопроводов, встречающихся на практике, можно отнести к следующим типам: размывы в средней части русла и размывы прирезных и береговых участков. На разных участках рек эти размывы происходят по разным причинам, которые изучает наука гидрология.

Подводный переход, как правило, представляет в плане двухтрубную систему. При меженном уровне воды 75 м и более пересечение водной преграды по СНиП 2.05.06-85 рекомендуется осуществлять с обязательной укладкой резервной нитки трубопровода. Иногда допускается, при соответствующем обосновании, укладка однониточного перехода.

Подводный трубопровод заглубляется в грунт ниже возможной границы размыва дна реки и её берегов. В этом случае не производится крепление дна, берега же реки обычно закрепляются. Если же трубопровод не может быть уложен ниже границ размыва, то участки, на которых возможен размыв, крепятся в обязательном порядке. В пределах длины подводного перехода желательно укладывать трубопроводы без кривых вставок, т.к. это усложняет условия строительства.

Иногда с целью повышения надёжности трубопроводов над ними делают каменную отсыпку или укладывают железобетонные плиты, которые предохраняют трубы от механического повреждения. Подводные газопроводы обычно изолируют, покрывают футеровкой и навешивают пригруза.

Все работы по сооружению подводных переходов подразделяются на подготовительные и основные.

К подготовительным работам относятся: геодезические и гидрометрические работы, связанные с промерами глубин в створе перехода и определением скоростей потока, планового положения траншей; подготовка спускных дорожек; футеровка и балластировка трубопровода и т.д. Трубопроводы, подготовленные к укладке под воду, размещают обычно на берегу на специальных спусковых дорожках, которые служат для спуска трубопровода с берега в подводную траншею.

Выбор типа дорожки зависит от вида грунта и веса трубопровода. Трубопроводы футеруют деревянными рейками для предохранения изоляции от повреждений при укладке. Балластировка трубопровода производится при его положительной плавучести в заполненном продуктом состоянии. Балластировку выполняют чугунными и железобетонными отдельными грузами и в виде сплошных покрытий бетоном или асфальтобетоном.

Трубопровод, расположенный в подводной траншее, подвергается воздействию различных нагрузок. Под устойчивым состоянием подводного трубопровода понимается такое состояние, при котором он будет находиться в покое при самой неблагоприятной комбинации силовых воздействий, стремящихся вывести его из устойчивого положения. Такими силами и воздействиями являются: выталкивающее усилие, определяемое по закону Архимеда, горизонтальная и вертикальная составляющие гидродинамического воздействия потока, силы упругости трубопровода, сжимающее или растягивающее продольное усилие, возникающее при протаскивании трубопровода или воздействие изменения его температурного режима и внутреннего давления. Условие устойчивости не засыпанного грунтом трубопровода на сдвиг записывается в виде:

где Рх – горизонтальная составляющая силового воздействия потока;

kус – коэффициент устойчивости на сдвиг, принимаемый равным 1,15; Б – вес балласта в воде; Q – вес единицы длины трубы с учётом изоляции, футеровки и продукта, заполняющего трубу; kув – коэффициент устойчивости на всплытие, принимаемый равным 1,1; А – выталкивающая Архимедова сила; Ру – вертикальная составляющая силового воздействия потока; qи – сила, возникающая вследствие упругого изгиба трубопровода по заданной кривой; qн – сила, обусловленная наличием продольной растягивающей силы в искривленном трубопроводе при его протаскивании по дну траншеи; fтр – коэффициент трения трубопровода о грунт, принимаемый равным .

Вес балласта на единицу длины трубопровода может быть установлен по выше приведенной формуле. Основные расчётные случаи:

1. Трубопровод прямолинейный, течение отсутствует

2. Трубопровод прямолинейный при наличии течения

3. Трубопровод искривлен по профилю перехода, течение отсутствует

4. Трубопровод искривлен по профилю перехода при наличии течения

5. Общий случай (при протаскивании)

Если Б окажется отрицательным, то балластировка не требуется, при положительной Б трубопровод нужно балластировать.

В этих формулах сила qи определяется по формуле:

где EJ – жесткость трубы; f – стрелка прогиба искривленного участка трубопровода; lкр – длина криволинейного участка подводного перехода.

Сумма сил определится следующим образом:

где Тр – расчётное тяговое усилие при протаскивании трубопровода (определяется методом последовательного приближения).

При строительстве подводных переходов выполняют значительный объём земляных работ, связанных с устройством траншей. Эти работы ведутся с помощью специальных землеройных машин. Береговые траншеи разрабатывают с помощью одноковшовых экскаваторов, оборудованных обратной лопатой. Русловая часть перехода разрабатывается земснарядами. Время окончания земляных работ должно, как правило, совпадать с временем окончания подготовки трубопровода к укладке в подводную траншею, чтобы не произошло заиливание траншей.

При глубине водоёмов не более 2¸3 м и незначительной их ширине (до 200 м) для устройства траншеи в русловой части можно использовать экскаватор, установленный на барже или понтоне соответствующей грузоподъёмности. Широко распространена на практике разработка подводных траншей канатно-скреперными установками.

Ширину подводных траншей по дну следует назначать с учётом режима водной преграды, методов разработки траншеи, необходимости водолазного обследования, способа укладки трубопровода. Крутизну откосов подводных траншей следует назначать в соответствии с требованиями СНиП III-42-80.

Подготовленный к укладке в подводную траншею переход представляет отрезок или несколько отрезков трубопровода, общая длина которых на несколько десятков метров превышает ширину водной преграды между урезами воды. Сваренный в нитку, заизолированный и футерованный, утяжеленный грузами и оснащенный необходимыми приспособлениями трубопровод устанавливают в исходном перед укладкой положении. Операция по укладке является основной, завершающей большой объём подготовительных работ. Существует много способов и схем укладки трубопроводов в подводные траншеи. Все они могут быть разбиты на три способа: протаскивание по дну, погружение с поверхности воды трубопровода полной длины и погружение последовательным наращиванием секций трубопровода.

При первом способе трубопровод протаскивают по дну подводной траншеи с одного берега к другому с помощью троса, заранее проложенного в траншею. Этот способ позволяет выполнять укладку трубопровода, не создавая помех судоходству. Газопроводы укладывают протаскиванием обычно с одновременной заливкой внутрь него воды, чтобы трубопровод не всплыл при протаскивании, т.к. в незаполненном состоянии он обладает положительной плавучестью.

Для протаскивания трубопровода требуется обеспечить необходимое тяговое усилие. Расчётное тяговое усилие определяется из условия:

где m – коэффициент условия работы тяговых средств, принимаемый 1,1 при протаскивании лебедкой и 1,2 – при протаскивании тягачами; Тп – предельное сопротивление трубопровода на сдвиг.

Предельное сопротивление при строгании трубопровода с места будет самым большим и определяется в общем случае из условия:

где qi – вес единицы длины снаряженного трубопровода; jр – расчётный угол внутреннего трения грунта; i – длина части окружности трубы, врезающейся в грунт; lтр – длина протаскиваемого трубопровода; Епас – пассивный отпор грунта врезающимися в него неровностями на поверхности трубы. Если протаскивается трубопровод с гладкой поверхностью, то Епас = 0.

Суть способа укладки с поверхности воды заключается в следующем. Полностью подготовленный к укладке трубопровод устанавливают на плаву над подготовленной заранее траншеей, а затем погружают на её дно путем заполнения водой.

Метод погружения трубопровода с поверхности воды последовательным наращиванием секций трубопровода применяется при переходах водных преград большой протяженности. В этом случае укладка трубопровода производится с помощью специального трубоукладочного судна, которое закрепляется на якорях.

Известны специальные способы прокладки магистральных трубопроводов через водные преграды:

· постепенного заглубления – обетонированный трубопровод укладывают на спланированное дно водоёма, сложенное рыхлыми породами; по трубопроводу несколько раз проходит (вперед-назад) самоходный трубозаглубитель гидравлического, механического или гидромеханического типа, послойно удаляя из под него грунт; трубопровод под действием собственного веса погружается на дно водоёма (на проектную отметку); после этого он обследуется водолазами и засыпается;

· направленного бурения – с одного берега водоёма на другой методом направленного бурения под дном прокладывается труба-кожух, в которую протаскивается рабочая труба; межтрубное пространство заполняется цементным раствором или другим материалом.

Источник: studopedia.ru

ВСН 010-88 (Подводные переходы)

1.1. Настоящие ведомственные строительные нормы распространяются на строительство подводных переходов стальных магистральных газопроводов и нефтепродуктопроводов, осуществляемое специализированными организациями с применением подводнотехнических средств при пересечении трубопроводами водных преград (рек, водохранилищ, озер и др.).

Настоящие нормы не распространяются на строительство морских трубопроводов, а также подводных трубопроводов в системах водоснабжения и канализации.

1.2. При строительстве подводных переходов магистральных трубопроводов, кроме требований проекта и настоящих норм, должны соблюдаться требования СНиП 2.05.06-85, СНиП III-42-80; СНиП 3.02.01-87, СНиП IV-5-84, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.03-84, а также стандартов и инструкций, утвержденных или согласованных Госстроем СССР, регламентирующих производство и приемку отдельных видов общестроительных и специальных работ в комплексе строительства магистрального трубопровода. При производстве работ в охранной зоне действующих магистральных трубопроводов работы должны вестись с соблюдением требований «Правил безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов», утвержденных Мингазпромом СССР, и «Инструкции по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов» ВСН 51-1-80/Мингазпром.

| Внесены ВНИИСТом и ВСМО «Союзподводтрубопроводстрой» | Утверждены приказом Миннефтегазстроя от «1» декабря 1988г. № 332 |

Срок введения в действие 1 января 1989г. |

1.3. До начала строительства заказчик (генподрядчик) передает по акту подрядной строительной организации створ подводного перехода, закрепленный геодезическими знаками с необходимым числом реперов за пределами зоны производства земляных работ, и документацию в сроки, необходимые для опережающего строительства подводных переходов.

1.4. Строительная организация должна обеспечить сохранность опорных геодезических знаков на время строительства и передать их заказчику после завершения строительства перехода.

1.5. Перевозку, погрузку, разгрузку и складирование труб, предназначенных для строительства подводных переходов магистральных трубопроводов, следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-42-80 и ВСН 004-88/Миннефтегазстрой «Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация».

1.6. Сварочные работы при строительстве подводных переходов магистральных трубопроводов и контроль их качества следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-42-80 и ВСН 006-88/Миннефтегазстрой «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка». ВСН 012-88/Миннефтегазстой «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ»

1.7. Очистку и испытание трубопроводов при строительстве подводных переходов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 42-80 и ВСН 011-88/Миннефтегазстрой «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание» и настоящих норм.

1.8. На строительстве подводных переходов рекомендуется использовать трубы в соответствии с проектом, как правило, с заводской изоляцией. В случае поставки неизолированных труб изоляцию трубопроводов следует выполнять, в соответствии с проектом и требованиями ВСН 008-88/Миннефтегазстрой «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция».

1.9. При эксплуатации плавучих средств на строительстве подводных переходов необходимо руководствоваться «Правилами плавания по внутренним судоходным путям РСФСР», «Правилами речного регистра», «Правилами технической эксплуатации речного транспорта, утвержденными Минречфлотом СССР, а в охранной зоне действующих подземных переходов ВСН 51-1-80/Мингазпром.

1.10. Длину трубопровода в границах подводно-технических работ определяют с учетом вывода его концов на отметки, удобные для монтажа перехода на пойменных участках.

1.11. Контроль качества отдельных видов работ при строительстве подводного перехода и составление форм исполнительной документации следует осуществлять в соответствие с СНиП III-42-80 и ВСН 012-88/Миннефтегазстрой «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ».

1.12. Строительство переходов через малые водные преграды с глубинами до 1,5 м в межень и шириной не более 30 м осуществляют в общем потоке строительства специализированными бригадами линейных подразделений генподрядчика. Технологию строительства таких переходов (см. разд.6 настоящих ВСН) осуществляют по проекту производства работ, составленному в соответствии с рабочими чертежами и проекту организации строительства с использованием типовых технологических карт на разработку траншей и укладку трубопроводов.

1.13. Буровзрывные работы при строительстве подводных переходов следует выполнять в соответствии с «Едиными правилами безопасности при взрывных работах» утвержденными Госгортехнадзором СССР.

1.14. Требования, приведенные в настоящих ВСН, учитывают существующую практику сооружения подводных переходов строительными организациями Миннефтегазстроя. Настоящие ВСН не исключают применения строительными организациями более эффективных технологий и оборудования при условии, что при этом не увеличиваются затраты на строительство подводных переходов и не снижается их эксплуатационная надежность.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

2.1. Основные положения организации строительства подводных переходов являются составной частью проекта организации строительства магистрального трубопровода.

Проект организации подводных земляных работ при строительстве подводного перехода составляют в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

Проект организации строительства подводных переходов выполняется проектным институтом по материалам инженерных изысканий и должен учитывать техническую оснащенность строительной организации, передовой опыт и достижения в области подводно-технических работ, применение прогрессивных конструкций и материалов.

2.2. Проект организации строительства подводных переходов магистрального трубопровода в дополнение СНиП 3.01.01-85 должен включать:

календарный план строительства переходов, учитывающий очередность и сроки выполнения подводных земляных работ, согласованные с соответствующими бассейновыми управлениями, органами охраны рыбных запасов, водных ресурсов и с другими организациями; в плане также должны быть указаны сроки рекультивации земель. Календарный план строительства переходов в охранной зоне действующего магистрального трубопровода согласовывают с эксплуатирующей организацией;

план строительно-монтажной площадки с указанием участка отвода земли заказчиком для размещения временных сооружений и отвалов грунта. Территория монтажной площадки должна быть достаточная для размещения сварочных стапелей, спусковых устройств и других сооружений, необходимых для производства работ, связанных со строительством подводного перехода;

транспортную схему доставки грузов и оборудования;

устройство временных причалов с разгрузочными механизмами (если необходима разгрузка барж с трубами и материалами) при строительстве переходов на судоходных реках и водохранилищах;

схемы разработки подводных и береговых траншей (с распределением отвалов грунта), а также способы укладки подводного трубопровода;

ситуационный план перехода с указанием и привязкой к местности основных геодезических знаков;

ведомость объемов работ (для крупных переходов с разбивкой по периодам строительства);

технические решения по охране окружающей среды.

Пояснительная записка к проекту организации строительства должна содержать обоснование методов производства подводных земляных работ и укладки трубопровода (в том числе для работ, выполняемых в зимних условиях) с указанием потребности в основных технических средствах и механизмах.

Указанный в проекте организации строительства способ укладки подводного трубопровода должен быть обоснован расчетом напряженного состояния трубопровода при укладке.

2.3. При строительстве трубопроводов в защитных кожухах способ и технологическую схему укладки трубопровода и кожуха разрабатывают в проекте организации строительства с учетом принятой конструкции опорных устройств трубопровода, сальниковых или других уплотнений.

2.4. До начала работ на переходе строительная организация должна выполнить в соответствии с утвержденным рабочим проектом следующие организационно-технические мероприятия:

заключить договоры с генподрядной и субподрядной организациями;

решить вопросы материально-технического обеспечения (график поставки на объект необходимых материалов и оборудования);

составить проект производства работ на строительство перехода.

2.5. Состав проекта производства работ определяется в соответствии со СНиП 3.01.01-85.

2.6. Проект производства работ определяет технологическую последовательность работ по строительству подводного перехода, которая должна быть отражена в календарном графике строительства перехода.

При разработке проекта производства работ на строительство многониточных переходов следует предусмотреть последовательное выполнение отдельных видов работ (сварка, изоляция и др.) по каждой читке для исключения перерывов в строительство первой и последующих ниток трубопроводов.

Основные производственные операции (по монтажу трубопровода и подготовке подводной траншеи) должны выполняться с таким расчетом, чтобы укладка трубопровода производилась, как правило, сразу после окончания работ по устройству подводной траншеи.

2.7. При строительстве нескольких подводных переходов в одном речном бассейне целесообразно организовать централизованные базы для выполнения сварочно-монтажных, изоляционных и балластировочных работ с последующей доставкой (буксировкой) секций (плетей) трубопровода на строительные площадки.

При транспортировке секций (плетей) трубопровода должны быть приняты необходимые меры для защиты изоляции от повреждения.

2.8. При необходимости строительства подводных переходов в летнее время через реки с широкими залитыми или сильно заболоченными поймами монтажную площадку рекомендуется сооружать методом намыва средствами гидромеханизации.

2.9. Для строительно-монтажных работ на подводном переходе необходимы следующие временные и вспомогательные технологические конструкции и оборудование:

полевая испытательная лаборатория;

склад ГСМ с заправочными пунктами;

укрытия для ремонта техники;

склад материалов открытого хранения (трубы, металл, грузы и др.);

склад материалов закрытого хранения (метизы, изоляционная пленка, обертка, электроматериалы и др.);

механическая мастерская, электростанция;

причалы для плавучих средств и паромная переправа;

площадка для стоянки машин и механизмов;

временное хранилище для ампул с радиоактивными элементами;

объекты санитарно-гигиенического и бытового назначения (душевая, раздевалка, сушилки, прачечная, санузел, медсанчасть).

Состав временных сооружений (в том числе выполняемых в минимальных объемах, необходимых для производства основных работ при строительстве перехода) должен быть определен проектом организации строительства и уточнен проектом производства работ по согласованию с заказчиком.

Для сокращения сроков строительства бытовых, хозяйственных и вспомогательных помещений следует максимально использовать инвентарное оборудование (передвижные дома-вагончики, брандвахты, трубосварочные стенды, сборно-разборные складские и хозяйственные помещения и пр.).

2.10. Все сооружения на строительной площадке должны быть размещены с обязательным соблюдением всех требований санитарного надзора и пожарной безопасности.

2.11. На строительстве переходов через широкие водные преграды между берегами следует предусматривать временную радиотелефонную связь.

2.12. В подготовительный период к строительству строительная организация в соответствии со СНиП 3.01.03-84 должна осуществить следующие мероприятия:

1) принять от генподрядчика (заказчика) трассу (створы) подводного перехода в натуре с закрепляющими знаками. Передача трассы должна быть оформлена актом с приложением плана перехода и ведомости планово-высотного обоснования; реперы и выносные знаки должны иметь абрис относительно характерных пунктов на местности. Ось трассы и углы ее поворотов должны быть закреплены выносными опорными знаками в двух-трех точках за пределами строительной площадки; при этом ось трассы закрепляется на каждой стороне водоема;

2) проверить наличие основных реперов и установить временные на период строительства перехода. При ширине реки до 200 м устанавливают по одному реперу на каждом берегу, более 200 м – не менее двух реперов на каждом берегу. Реперы располагать за пределами разрабатываемых береговых траншей и монтажной площадки;

3) выполнить контрольную нивелировку основных и привязку к ним временных реперов;

4) выполнить нивелировку по створам подводных трубопроводов на переходе с промерами подводного участка трассы;

5) осуществить проверку и разбивку углов поворота и кривых трассы в пределах перехода с выносом закрепляющих знаков за пределы участков работы землеройных механизмов и отвалов грунта;

6) уточнить ширину водоема при расстояниях между урезами воды:

до 200 м – по тонкому тросу между берегами;

более 200 м – с помощью геодезических инструментов с разбивкой берегового базиса;

7) закрепить в натуре все характерные точки проектного профиля в пределах незатопленной части перехода с выносом знаков за пределы производства земляных работ;

8) установить временный водомерный пост о привязкой его к реперу.

2.13. В состав проекта производства работ на строительство переходов через малые водные преграды шириной до 30 м входят:

календарный график работ по строительству переходов на трассе магистрального трубопровода;

привязка к объектам строительства типовых технологических схем по основным видам работ;

краткая пояснительная записка с результатами расчетов и обоснованиями технологических решений.

Источник: vsn012-88.ru

СП 108-34-97 Сооружение подводных переходов

Свод Правил разработан ассоциацией «Высоконадежный трубопроводный транспорт», РАО «Газпром», АО «Роснефтегазстрой», АО «Подводтрубопроводстрой», АО «ВНИИСТ».

Свод Правил подготовлен при участии гл. инженера и специалистов АО «Подводтрубопроводстрой» B. C. Мальцева, В.И. Рогатина, В.Я. Канаева, зам. директора Центра подводных трубопроводов АО «ВНИИСТ», к.т.н. Б.М. Кукушкина и к. т. н. В.К.

Кима.

Согласовано с Госгортехнадзором РФ (письмо № 10-03/35 от 28.01.1997 г.) и Минстроем России (письмо № 13-37 от 27.01.1997 г.).

Под общей редакцией акад. Б.Е. Патона, к.т.н. В.А. Динкова, проф., д.т.н.

О.М. Иванцова

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий «Свод Правил по сооружению магистральных газопроводов» был разработан ассоциацией «Высоконадежный трубопроводный транспорт» по заданию РАО «Газпром» в соответствии с введением в действие в 1994 г. Минстроем РФ СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения». Этот СНиП определил структуру нормативной документации по строительству, в которой предусматривается новый вид нормативного документа: Своды Правил по проектированию и строительству.

Согласно СНиП 10-01-94 «Своды Правил по проектированию и строительству» устанавливают рекомендуемые положения в развитие и обеспечение обязательных требований строительных норм, правил и общетехнических стандартов Системы.

«В Сводах Правил приводят с необходимой полнотой рекомендуемые в качестве официально признанных и оправдавших себя на практике положения, применение которых позволяет обеспечить соблюдение обязательных требований строительных норм, правил, стандартов и будет способствовать удовлетворению потребностей общества».

«Нормативные документы Системы должны основываться на современных достижениях науки, техники и технологии, передовом отечественном и зарубежном опыте проектирования и строительства, учитывать международные и национальные стандарты технически развитых стран».

Эти основные положения СНиП 10-01-94 были приняты в качестве руководства по составлению «Свода Правил по сооружению магистральных газопроводов».

Действующие нормы в области трубопроводного транспорта устарели — ( СНиП III-42-80 «Правила производства работ» глава 42 «Магистральные трубопроводы» выпущен в 1981 г., СНиП 2.05.06-85 в 1985 г.). Новая редакция СНиП «Магистральные трубопроводы» задерживается разработкой. Это создало известные сложности при составлении Свода Правил по сооружению магистральных газопроводов, необходимость в которых была продиктована, прежде всего, началом строительства крупнейшей, трансконтинентальной газотранспортной системы Ямал-Европа.

Настоящий Свод Правил составлен в соответствии с действующими нормативами в области проектирования и строительства трубопроводных систем, ссылки на которые указаны в каждом разделе Свода Правил. Однако отдельные рекомендации Правил повышают и ужесточают требования действующих нормативных документов.

В Свод Правил введены также рекомендации по новым технологиям, прошедшим апробацию в отечественной или зарубежной практике. Требования их выполнения так же, как и ужесточение нормативов, являются прерогативой, правом заказчика строительства газопроводов.

В правилах предусматривается использование строительных и специальных материалов и конструкций, оборудования и арматуры только гарантированного качества и обеспечение высокого качества выполнения всего комплекса строительно-монтажных процессов, надежности и безопасности сооружаемых газопроводных систем.

После ввода в действие новой редакции СНиП «Магистральные трубопроводы» в Свод Правил по сооружению магистральных газопроводов, в случае необходимости, могут быть внесены коррективы. Так как Свод Правил разрабатывался, в первую очередь, применительно к строительству газотранспортной системы Ямал-Европа, многие рекомендации имеют адресный характер для технически сложных газопроводов этой системы.

В составлении Свода Правил принимали участие ученые и специалисты ассоциации «Высоконадежный трубопроводный транспорт», РАО «Газпром», АО «Роснефтегазстрой», ВНИИГаза и Института электросварки им. Е.О. Патона, ПО «Спецнефтегаз», Государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина, АО «Подводтрубопроводстрой», а также других организаций.

Проект Свода Правил прошел широкое обсуждение, по нему были получены заключения от организаций РАО «Газпром», АО «Роснефтегазстрой» и других. Проведено согласительное совещание с участием всех заинтересованных организаций.

Свод Правил по сооружению магистральных газопроводов включает:

• Свод Правил по выбору труб для сооружения магистральных

газопроводов . СП 101-34-96

Свод Правил по сооружению линейной части газопроводов:

¨ Организация строительства . СП 102-34-96

¨Подготовка строительной полосы . СП 103-34-96

¨Производство земляных работ . СП 104-34-96

¨ Производство сварочных работ и контроль качества сварных

соединений . СП 105-34-96

¨ Укладка газопроводов из труб, изолированных в заводских

условиях . СП 106-34-96

¨Балластировка, обеспечение устойчивости положения

газопроводов на проектных отметках . СП 107-34-96

¨ Сооружение подводных переходов . СП 108-34-96

¨ Сооружение переходов под автомобильными и железными

дорогами . СП 109-34-96

¨Сооружение участков газопроводов в особо сложных

геологических и других условиях . СП 110-34-96

¨ Очистка полости и испытание газопроводов . СП III-34-96.

Настоящий раздел СП посвящен сооружению подводных переходов трубопроводов. При подготовке СП учтены требования международных стандартов, в том числе действующих в рамках Европейского Союза. Таким образом, настоящие СП гармонизированы с международной нормативной базой. В СП рассмотрены проблемы сооружения подводных переходов при строительстве газопроводов системы Ямал-Европа, в том числе для участков магистральных газопроводов на давление 8,3 МПа.

Свод Правил по строительству переходов газопроводов через водные преграды на трассе Ямал-Европа включает требования к проектированию, способам и технологии строительства переходов с учетом факторов зональности пересекаемых газопроводами регионов России, их природных и экологических особенностей, сезонности выполнения работ на участках распространения многолетнемерзлых грунтов, а также требования к контролю качества работ и охране окружающей среды, осуществляемых в процессе проектирования и строительства переходов.

Изложенные требования относятся к способам строительства переходов, основанным на использовании существующих и новых технических средств, современных методов и технологий, применении строительных материалов и труб с изоляционным и бетонным покрытиями заводского изготовления, а также по выполнению специфических подводно-технических и строительных работ, выполняемых на переходах.

СП предусматривает необходимость опережающего строительства переходов газопроводов через водные преграды по сравнению с линейными участками трассы, примыкающими с обеих сторон к сооружаемым переходам.

В СП подробно разработаны Правила сооружения газопроводов в зимний период, выполнение берегоукрепительных работ на переходах, а также впервые разработаны Правила по строительству переходов способом наклонно-направленного бурения. Особое внимание в СП уделено контролю качества и приемке работ, а также охране окружающей среды при строительстве переходов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Свод Правил (СП) распространяется на строительство переходов через водные преграды системы магистральных газопроводов Ямал-Европа, осуществляемое специализированными строительными организациями с применением подводно-технических средств и других специальных механизмов и оборудования.

1.2. СП распространяется на строительство переходов газопроводов, сооружаемых через реки, озера, водохранилища, обводненные и заболоченные речные поймы, требующих применения специальных технических средств и технологий.

СП не распространяется на строительство:

морских подводных газопроводов;

переходов газопроводов, сооружаемых через мелкие ручьи и водотоки линейными колоннами;

переходов трубопроводов другого назначения.

1.3. СП по строительству переходов газопроводов разработан с учетом требований следующих действующих нормативных документов: СНиП, ВСН, СП и других документов, используемых для выполнения работ по изысканиям, проектированию и строительству трубопроводов через водные преграды (Приложение 1 ).

1.4. В требованиях настоящего Свода правил учтена существующая практика строительства подводных переходов трубопроводов, сооружаемых отечественными и зарубежными строительными организациями, а также даны рекомендации по применению на данной трассе газопровода новых способов производства работ, технологий, конструкций и оборудования, используемых в отечественной и зарубежной практике.

1.5. СП предусматривает необходимость опережающего строительства переходов газопроводов через водные преграды по сравнению с линейными участками трассы, примыкающими с обеих сторон к сооружаемым переходам.

1.6. Настоящий СП предназначен для строительных (генподрядных и субподрядных) организаций, выполняющих строительство переходов газопроводов через водные преграды, проектных организаций, организаций Заказчика, органов надзора и охраны природы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЕРЕХОДАМ ЧЕРЕЗ ВОДНЫЕ ПРЕГРАДЫ

2.1. Сооружение переходов через водные преграды многониточного магистрального газопровода Ямал-Европа должно выполняться в соответствии с проектной документацией, содержащей соответствующие рекомендации и требования по способам, технологии, организации и срокам работ, а также необходимые природоохранные мероприятия и требования к ним, предъявляемые органами надзора применительно к различным природно-климатическим зонам Российской Федерации, пересекаемым трассой газопровода Ямал-Европа, обеспечивающие в целом высокую степень надежности переходов, как наиболее сложных участков трассы, и экологическую безопасность в районе их расположения.

2.2. При проектировании системы газопроводов Ямал-Европа, исходя из межрегионального расположения трассы газопровода, сезонности строительства и экологических особенностей районов, необходимо обеспечить выбор:

удобных участков подводных переходов с прямолинейными участками русел рек, устойчивыми руслом и склонами берегов и отсутствием карстовых, оползневых и других опасных природных процессов;

надежной конструкции перехода;

оптимальных сроков выполнения работ;

природосберегающей технологии выполнения строительных работ на переходе (земляных, берегоукрепительных, испытания газопроводов, направленного бурения);

наиболее эффективных типов механизмов для работы на берегу, на воде и под водой;

безопасных мест складирования разработанного грунта, условий его транспортирования и хранения на берегу и на дне рек (водоемов), используемых для судоходства и имеющих важное рыбохозяйственное значение;

наиболее удобных мест размещения и экологически безвредных способов подготовки строительных площадок, дорог, причалов, переездов, жил-городков строителей и других сооружений, особенно в местах распространения многолетнемерзлых грунтов;

мест расположения и размеров грунтовых карьеров (наземных и подводных) вблизи перехода;

мер сохранения водной среды водотоков от загрязнения отходами нефтепродуктов и строительным мусором в период производства работ;

мер защиты гидрофауны в период разработки подводных траншей средствами гидромеханизации и взрывным способом.

2.3. Для выполнения строительно-монтажных работ на переходах газопроводов через водные преграды, наряду с указаниями п. 2.2 ., проектом, в качестве основных и обязательных, должны устанавливаться следующие природоохранные требования, обеспечивающие:

максимальное сохранение ландшафта на пойменных и береговых участках в границах подводно-технических и общестроительных работ на переходе за счет применения технических средств и технологии работ, обеспечивающих сохранность природы;

выполнение всех земляных работ на переходе (на берегах и под водой) только с помощью технологий и технических средств, вызывающих минимальное разрушающее воздействие на естественные природные процессы и снижающих загрязнение окружающей среды на береговых участках и воде разрабатываемым грунтом, строительными отходами и нефтепродуктами;

максимальное сохранение береговых склонов, защиту их от разрушений и эрозии, восстановление и их закрепление, исключающее деформацию берегов в будущем;

максимальное сохранение на северных участках трассы газопровода верхнего растительного покрова и многолетнемерзлых грунтов за счет выполнения максимального объема работ на переходе в зимнее время и проведения качественной рекультивации нарушенных земельных участков;

применение природозащитных методов и средств при производстве гидромеханизированных, буровзрывных, транспортных, берегоукрепительных работ, выполнении испытаний подводных трубопроводов и т.д.;

широкое проведение компенсационных мероприятий, максимально снижающих и возмещающих наносимый природе ущерб, вызванный строительным процессом.

2.4. Берегозащитные мероприятия, предусматриваемые в проектах, должны исключать возможность широкого и технически необоснованного нарушения естественных русловых и береговых процессов в зоне перехода и их опасного развития в процессе его строительства и последующей эксплуатации.

В проектах переходов на северных участках трассы газопровода следует предусматривать конструктивные решения и защитные меры (кожухи, теплоизоляцию, контейнеры с грунтом, гравий и др.), исключающие размораживание многолетнемерзлых грунтов на береговых склонах вокруг трубопровода при транспортировке газа с положительной температурой.

2.5. Конструктивные и технологические решения по берегоукреплению (см. гл. 10 ) необходимо разрабатывать в комплексе с проектными решениями по заглублению газопроводов, стремясь, по возможности, к минимальной врезке последних в берег и минимальным габаритам траншеи, при условии обеспечения необходимой надежности берегозащитных сооружений.

2.6. При проектировании переходов газопроводов на береговых и склоновых участках рек в зонах распространения многолетнемерзлых грунтов следует избегать сложные по геологии места, а в случае крайней необходимости их пересечения принимать соответствующие, если требуются, меры для их защиты против развития опасных процессов солифлюкции, термоэрозии или оврагообразования и максимального сохранения дерново-растительного слоя.

2.7. Для временных сооружений в условиях Крайнего Севера в качестве оснований проектом должна предусматриваться грунтовая подсыпка (песок, щебень) для защиты многолетнемерзлых грунтов от разрушения и протаивания.

2.8. Все инженерно-технические, технологические и другие решения по строительству переходов, разрабатываемые проектной организацией в технической части проекта и проекте организации строительства (ПОС), должны быть согласованы с соответствующими организациями Заказчика, различных органов надзора (Санэпидемнадзором, Госгортехнадзором), охраны природы, ГП «Водные пути» данного бассейна, землепользователей и других заинтересованных организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию в районе перехода гидротехнических сооружений (коммуникаций, мостов, причалов). При подготовке рабочего проекта по решению Заказчика должны продолжаться детальная проработка ПОС и необходимые согласования с Подрядчиком.

2.9. Проект должен учитывать передовой отечественный и зарубежный опыт и достижения в области подводно-технических работ, условия применения прогрессивных конструкций, материалов и экологически чистых технологий.

Проект организации строительства должен включать:

календарный план строительства переходов, учитывающий очередность и сроки выполнения подводных земляных и других видов работ;

план строительно-монтажной площадки с отводом земли под отвалы грунта и необходимые временные сооружения;

перечень временных складов (для труб, железобетонных пригрузов, взрывчатых материалов, строительных материалов различного назначения);

транспортную схему доставки грузов и оборудования к переходу с устройством, при необходимости, временных причалов, вертолетных площадок и дорог;

технологические решения по выполнению основных, трудоемких видов работ;

организационно-технические решения по охране окружающей среды;

мероприятия по выполнению ликвидационных и рекультивационных работ по завершению строительства перехода;

мероприятия по обеспечению надежности эксплуатации действующих ниток трубопроводов.

2.10. Пояснительная записка к ПОС должна содержать обоснование методов производства подготовительных, земляных, трубоукладочных и других видов работ с указанием условий применения традиционных или новых технологических процессов, потребности технических средств и механизмов, рекомендуемых природоохранных мер. Указанный в ПОС способ укладки трубопровода должен быть обоснован расчетом напряженного состояния трубопровода при укладке.

При включении в ПОС рекомендаций по применению новых, более совершенных технологий, механизмов, средств или материалов необходимо в смете затрат предусмотреть стоимость их применения или приобретения.

2.11. При разработке в ПОС технических и технологических решений по строительству переходов газопроводов на участках со слабым естественным основанием необходимо предусматривать использование на них противодеформационных (противопросадочных) мероприятий (с учетом местных мерзлотных, геологических, гидроморфологических и других природных условий), включающих: устройство оснований из дренирующих грунтов, рациональное размещение водопропускных сооружений, устройство дренажных канав и ограждающих дамб на подтопляемых участках.

При наличии в полосе отвода кустарника и неделовой древесины последние следует использовать для укрепления оснований дорог.

2.12. Защитные земляные и другие сооружения или ограждения на рабочих площадках в зоне перехода в виде дамб обвалования, дренажных систем, траншей должны возводиться в соответствии с проектом в качестве временных объектов и, при необходимости, включаться в объем ликвидационных работ после завершения строительства перехода.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРЕХОДОВ

3.1. Организационная подготовка строительства переходов.

3.1.1. Организационная подготовка строительства переходов, выполняемая совместно организациями Заказчика, Генподрядчика и Субподрядчика включает комплекс мероприятий и работ, призванных обеспечить функционирование всех подразделений и служб на весь период их строительства, предусматривающий:

передачу-приемку створов подводных переходов;

установку и сохранение опорной геодезической сети на весь период строительства переходов;

установку временных водомерных постов;

строительство временных сооружений производственного, бытового и хозяйственного назначения;

строительство подъездных путей и причальных сооружений к переходам с созданием служб по их поддержанию в рабочем состоянии.

3.1.2. Передача створов подводных переходов (ситуационного плана с указанием геодезических знаков) и соответствующей документации подрядной строительной организации выполняется Заказчиком (Генподрядчиком) по акту до начала строительства переходов, с соответствующими геодезическими знаками (реперами) на местности, установленными на обоих берегах реки, в соответствии с требованиями СНиП 1.02.07-87 . «Инженерные изыскания для строительства» и данными нормами.

При передаче створов переходов осуществляются также проверка и разбивка углов поворота трассы в границах подводно-технических работ с выносом закрепляющих знаков за границы рабочей зоны.

Подрядная строительная организация в последующем обеспечивает сохранность геодезических знаков и водомерных постов и передачу их Заказчику после завершения строительства перехода.

3.1.3. При приемке створов переходов обнаруженные расхождения с проектом должны быть отмечены в акте и в 10-дневный срок устранены Заказчиком и Подрядчиком с внесением, при необходимости, соответствующей корректировки в проектную документацию.

3.1.4. Подрядная строительная организация обеспечивает в последующем геодезическую привязку к постоянным реперам створных знаков (вех) местоположения основных объектов и сооружений на переходах с установкой временной системы дополнительных знаков и их сохранность на весь период строительства переходов.

3.1.5. Для выполнения гидрометрических наблюдений на реке (водоеме) в процессе строительства переходов и при последующей его эксплуатации выше створов переходов устанавливаются водомерные посты с привязкой их к постоянным реперам, устанавливаемым на обоих берегах реки.

3.1.6. Перед строительством подводных переходов с учетом конкретных условий выполняется установка временных зданий и сооружений:

жилого городка и объектов культурно-бытового назначения, сетей электро-, водо-, и теплоснабжения, канализации, радиотелефонной связи;

вертолетных площадок, укрытий для стоянки техники и баз для их технического обслуживания;

складов для приемки и хранения труб, материалов и оборудования;

монтажно-сварочных площадок (стендов) для сварки, изоляции, испытания плетей трубопровода;

дорог, причалов, мостов, песчано-гравийных карьеров.

3.1.7. Для нужд строительства переходов может использоваться существующая дорожная сеть (грунтовые, лежневые и другие дороги), а в необходимых случаях (при бездорожье) строятся новые временные подъездные дороги.

Существующие дороги (при необходимости) следует отремонтировать и в дальнейшем, как и новые, поддерживать в рабочем состоянии.

3.1.8. В зимний период для подъезда к строительным площадкам на переходах должны быть оборудованы зимние и ледовые дороги (ледовые переправы) в соответствии с проектом, с дополнительным, в случае необходимости, намораживанием льда.

Проектная организация передает Заказчику и Подрядчику документацию на дороги сезонного действия с указанием объемов работ, используемых конструкций и правил их эксплуатации.

3.1.9. Для приемки грузов, доставляемых водным путем, должны быть оборудованы временные причалы, конструкция, размеры и грузоподъемность которых определяются проектом.

3.1.10. Взлетно-посадочные площадки для вертолетов вблизи переходов, предусмотренные проектом, должны сооружаться в соответствии с требованиями действующих нормативов на строительство временных аэродромов.

3.1.11. Для обеспечения строительства перехода местными строительными материалами (гравий, песок) Подрядчиком, в соответствии с проектом, производятся вскрышные работы, обустройство и последующее использование песчано-гравийных карьеров.

Начинать разработку карьера можно только при наличии акта о его передаче Исполнителю Генподрядчиком. К акту должны быть приложены:

пояснительная записка с указанием характеристики материала и объема разведанных запасов;

план карьера с расположением разведочных скважин и шурфов;

согласования с местными хозяйственными и природоохранными органами.

3.1.12. В период организационной подготовки на переходах в границах строительной площадки должны быть выполнены, кроме того, следующие работы:

расчистка строительной полосы от леса и кустарника, корчевка пней;

снятие и складирование в специально отведенных местах плодородного слоя почвы (для последующего его восстановления в местах выемки);

планировка строительной полосы, уборка валунов, камней, расчистка от снега;

осушение строительной полосы, ее промораживание или защита от промерзания (в зависимости от условий строительства).

3.1.13. Все работы (их состав, объем, техническое обеспечение и др.), выполненные в период организационной подготовки на переходах, должны соответствовать требованиям проектов переходов (ПОС) и оформлены соответствующими актами Заказчиком, Генподрядчиком и Субподрядчиком.

3.2. Инженерно-техническая подготовка строительства переходов.

3.2.1. Инженерно-техническая подготовка строительства переходов газопроводов через водные преграды предусматривает проведение в этот период следующего комплекса инженерных мероприятий и решения технических задач:

рассмотрение, согласование сторонами Заказчика и Подрядчиков и передачу-приемку утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, в том числе ПОС, предварительно согласованной в соответствии с требованиями п. 2.8;

заключение договора подряда (субподряда) на строительство перехода;

приемку трассы (створа) перехода газопровода от Заказчика в натуре (п. 3.1.2.) и получение разрешения на его строительство;

разработку проектов производства работ (ППР).

3.2.2. Основными документами для инженерно-технической подготовки строительства переходов является ПОС, разработанный проектной организацией и согласованный с Заказчиком, и ППР, разработанный на его основании строительной организацией. ППР может предъявляться Заказчику по его требованию.

3.2.3. ППР включает в себя перечень работ и технологическую последовательность их выполнения, набор технологических карт на различные производственные процессы, выполняемые с учетом пооперационного контроля и различные, необходимые для строительства перехода, требования, отвечающие действующим нормативам.

3.2.4. Инженерно-техническую подготовку строительства переходов необходимо завершить до начала основных строительно-монтажных работ. Все подготовительные работы, выполненные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите окружающей среды и производству работ в охранных зонах магистральных трубопроводов, принимаются по акту с отражением всех отклонений от проекта.

4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕХОДАХ

4.1. Подготовительные работы при выполнении земляных работ на переходах.

4.1.1. Перед началом земляных работ на переходах, в зависимости от участков перехода (берег, пойма, русло) выполняется специальный, характерный для каждого из них, комплекс подготовительных работ, способствующих качественному и своевременному выполнению этих, работ техническими средствами подрядной строительной организации.

В качестве основной задачи, решаемой на данном этапе, является детальная привязка способов, технологии и механизмов, необходимых для выполнения земляных работ на переходах, принятых в проекте, исходя из природно-климатических условий районов на трассе газопровода Ямал-Европа, сезонности работ, параметров водных преград, их судоходности, производственно-технических возможностей строительной организации.

4.1.2. При подготовке к земляным работам на береговых и пойменных участках переходов Подрядчику необходимо:

получить от Заказчика разрешение местных административных органов об отводе земли под строительство и лесопорубочных билетов;

вынести в натуру геодезические разбивочные знаки для обозначения границ расчистки территории под строительство в границах переходов;

закрепить оси переходов (пикеты) геодезическими знаками с привязкой их к оси трассы газопровода;

произвести детальную разбивку горизонтальных кривых переходов газопровода с выносом пикетов за пределы строительной полосы;

разработать пообъектные проекты производства земляных работ;

произвести расчистку под производственные и бытовые объекты в границах полосы отвода от леса, пней, кустарника, крупных камней и лесопорубочных материалов с последующей проверкой мерной лентой площади расчистки;

выполнить срезку (при необходимости) плодородного почвенно-растительного слоя грунта и его укладку в отвалы для последующей рекультивации на участках сельскохозяйственных угодий;

выполнить планировку строительной полосы с засыпкой ям, выравниванием микрорельефа, срезкой склоновых продольных и поперечных бугров, засыпкой низинных мест;

подготовить временные грунтовые (насыпные — в районах тундры) дороги с профилированной проезжей частью и кюветами для стока воды и временные насыпные площадки для строительно-монтажных работ;

обеспечить контроль качества и приемку земляных работ от строительных подразделений.

4.1.3. Участки срезки и складирования почвенно-растительного слоя грунта закрепляются вешками, видимыми бульдозеристом во время работы.

Срезка грунта производится слоями в соответствии с указаниями проекта (ППР), с учетом уклонов и неровностей территории.

Проверка работы осуществляется производителем работ (мастером) геодезическими инструментами с целью уточнения глубины и объемов срезки и их соответствия требованиям проекта.

4.1.4. Строительные полосы и строительные площадки в створах переходов должны быть подготовлены ровными, без резких перепадов высот.

Контроль качества подготовки полосы (площадки) выполняется производителем работ (мастером) визуально и нивелиром в процессе работы и выборочно (через 100 м).

4.1.5. При строительстве внутриплощадочных дорог, особенно в условиях Севера, производителем работ (мастером) в процессе работ осуществляются проверка ширины проезжей части и отметок насыпи с помощью нивелира и мерной ленты, проверка состояния полотна, откосов и кюветов.

4.1.6. Комплексом подготовительных работ на значительных пойменных, обводненных или заболоченных участках подводных переходов может предусматриваться:

устройство лежневок (инвентарных щитов, сланей) вдоль или по оси траншеи для прохождения экскаватора и другой техники;

рытье дренажных (осушительных) канав вдоль строительной полосы, проходящей в створах переходов;

устройство насыпных грунтовых дамб (перемычек, насыпей) вдоль оси траншеи,

4.1.7. Изготовление щитов под экскаватор выполняется из бревен диаметром 20 — 24 см и длиной 6 м, связанных проволокой. Количество щитов и размеры принимаются с учетом массы экскаватора и несущей способности обводненных грунтов.

4.1.8. Перед разработкой траншей в русловой части переходов Подрядчик совместно с представителями Заказчика производит контрольные промеры дна рек (водоемов) по створам переходов на предмет выявления отступлений от их проектного профиля.

В случае обнаружения отклонений комиссия, состоящая из представителей Заказчика, Подрядчика и проектной организации, составляет акт для последующего пересмотра и уточнения проектных решений и стоимости работ.

4.1.9. До начала подводных земляных работ Подрядчик производит обследование дна рек (водоемов) водолазами с целью выявления наличия в створе посторонних предметов (бревен, крупных валунов, затонувших предметов), способных помешать работе механизмов при разработке траншей. В случае обнаружения таких предметов, в местах их расположения в створах переходов устанавливаются временные плавучие или береговые знаки (буи, вехи) на обоих берегах вблизи уреза воды (для лучшей видимости) и за пределами монтажной площадки, а затем после удаления этих предметов — знаки снимаются.

4.1.10. Перед выполнением земляных работ на переходах Подрядчик разрабатывает ППР, в котором (с учетом разработок ПОСа), исходя из оснащенности строительной организации механизмами, сроков и объемов работ, выбираются наиболее целесообразные и эффективные, с учетом графика строительства, способы и механизмы для разработки всех грунтов на переходе, зафиксированных в проекте.

Проверка работы механизмов на переходе, в соответствии с требованиями ППР, производится производителем работ подрядной организации.

4.2. Земляные работы на береговых и урезных участках переходов.

4.2.1. Разработка траншей, котлованов, насыпей и других сооружений на береговых и других участках переходов при всех способах их строительства выполняется в соответствии с требованиями и по технологии, изложенными в проекте и ППР, с использованием технических средств подрядной и, при необходимости, субподрядной организации.

4.2.2. Способы производства земляных работ на береговых участках переходов во многом определяются временем года (сезонностью работ), уровнем воды на реке (водоеме) и состоянием грунтов. Различные схемы разработки береговых траншей и других сооружений в каждом конкретном случае обосновываются в ППР с учетом:

рельефа берегов и поймы;

наличия и категории мерзлых и скальных грунтов;

состава специальной землеройной техники;

объемов работ и сроков их выполнения;

экологических требований и других условий.

4.2.3. В зависимости от параметров разрабатываемой траншеи, высоты и уклонов берегового склона, применяемые в процессе земляных работ техника и оборудование могут использоваться раздельно или совместно. Типовая схема комплексной разработки траншей на береговых и урезных участках переходов, включая русловые, приведена на рис. 4.1 . Земляные работы, согласно схеме, предусматривают срезку растительного слоя и части склона, разработку траншеи на высоких отметках экскаватором и бульдозером, а ниже уровня воды — земснарядом.

4.2.4. Разработка траншей на береговых склонах экскаваторами должна вестись с устранением недоборов и подчисткой дна траншеи.

При разработке траншей экскаваторами с обратной лопатой допускается перебор грунта до 10 см.

4.2.5. Разработку траншей экскаваторами выполняют лобовыми и боковыми забоями. Выбор типов механизмов при устройстве траншей и способ их работы зависят от размеров траншеи по верху, места отвалов грунта и условий работы.

1

2

3

Рис. 4.1. Типовая технологическая схема разработки механизмами подводных и прибрежных траншей на переходах;

1 — бульдозером; 2 — экскаватором; 3 — земснарядом

Траншеи, глубина которых превышает максимальную глубину копания экскаватора данной марки, разрабатываются либо поуступно, либо комбинированно — с применением бульдозеров или других видов техники.

4.2.6. Обводненные грунты (текучие суглинки, глины), имеющие угол естественного откоса менее 20°, разрабатывать экскаваторами практически нецелесообразно.

4.2.7. Разработку водонасыщенных грунтов ниже среднего рабочего горизонта (СРГ) или ниже возможного уровня работы экскаватора на урезе осуществляют земснарядами.

4.2.8. Границы береговых отвалов грунта, размещаемых в пределах полосы отвода, закрепляются вешками. Схема размещения отвалов приведена на рис. 4.2 .

Рис. 4.2. Расположение отвалов извлеченного грунта в границах рабочей полосы:

1 — траншея; 2 — берма; 3 — экскаваторный отвал; 4 — бульдозерный отвал; 5 — отвал плодородного грунта (для рекультивации)

4.2.9. При разработке глубоких траншей в береговой зоне перехода в слабых или обводненных грунтах откосы траншеи, во избежание их обрушения, могут выполняться ступенчатыми. Высота и крутизна таких откосов определяются расчетами в ППР.

При разработке глубоких траншей уступами необходимо проведение постоянного контроля за шириной дна траншеи и уступов (полок), а также за размерами отвалов грунта на бровках траншеи.

4.2.10. При разработке береговых траншей в многолетнемерзлых, сезонномерзлых, скальных и тяжелых глинистых грунтах необходимо применять их предварительное рыхление.

Рыхление грунтов на большой глубине может выполняться взрывным или механическим (бурение, дробление) способами. Для рыхления многолетнемерзлых грунтов могут применяться также специальные способы (например, гидрооттаивание) и оборудование, определяемые в ППР.

4.2.11. При работе механизмов на склонах необходимо учитывать их устойчивость от опрокидывания или скольжения по уклону косогора. Устойчивость экскаваторов или бульдозеров на самопроизвольный сдвиг проверяют по формуле

Fc = P cos a f, ( 4.1)

Fc — сдвигающая сила;

Р — масса оборудования;

f — коэффициент трения скольжения материала ходовой части механизма о грунт (табл. 4.1).

Величина уклонов, принимаемых для механизмов при различных грунтах

Коэффициент трения f

Угол наклона, градус

рекомендуемый a пр 1

Суглинки и глины:

песчаные и гравелистые.

Предельная величина продольного уклона (градус)

Рекомендуемый угол продольного уклона a 1 пр для безопасной работы экскаватора определяется с коэффициентом запаса Кз = 1,5.

4.2.12. Разработку траншей экскаватором на уклонах без подвижной якорной страховки целесообразно вести в направлении сверху вниз. В этом случае ковш может выполнять роль якоря.

При уклонах до 30° в качестве подвижного якоря можно использовать один бульдозер, а при уклонах 30 — 36° необходим второй бульдозер или трактор, которые крепятся к балкам ходовой части экскаватора тросом диаметром 26 — 28 мм. Работы по данной схеме целесообразно выполнять также сверху вниз. На время прекращения работ экскаватор заякоривают ковшом в траншее. На увлажненных грунтах величина удерживающей силы (по расчету) должна быть повышена за счет увеличения числа подвижных якорей.

4.2.13. Разработка урезного участка траншеи землесосными (гидроэжекторными) снарядами, с удалением грунта из траншеи на берег, выполняется с предварительным устройством карт намыва с дамбами ограждения, предотвращающими сползание с берега отвалов влажного грунта и попадание его в воду.

Складирование грунта на берег осуществляется с учетом наличия свободных площадей, крутизны склонов, технической возможности применяемых земснарядов (величины напора, длины пульпопровода), а также принятой технологии работ.

4.2.14. Засыпка траншеи на береговых участках после укладки в них газопровода выполняется тем же грунтом с использованием экскаватора и бульдозера. Засыпка траншей в зонах многолетнемерзлых грунтов может выполняться привозным песчано-гравелистым грунтом, с обкладкой газопровода мешками (из нетканых материалов) с грунтом. В случае дефицита необходимого грунта для обратной засыпки траншеи на береговом участке с крутым склоном доставку грунта на площадку следует выполнять баржами или автотранспортом.

4.2.15. На крутых склонах, во избежание сползания грунтовой засыпки вниз к воде, должны применяться каменные призмы, деревянные клетки, сваи или другие сооружения. Способ засыпки траншей и закрепления грунта в зависимости от конкретных условий реки определяется проектом.

4.3. Земляные работы на пойменных участках переходов

4.3.1. Земляные работы на пойменных участках переходов, как и на береговых, начинаются с выполнения комплекса подготовительных работ. Вид и объем работ определяются размерами поймы, ее обводненностью, продолжительностью нахождения ее в свободном от воды состоянии, грунтовыми условиями на пойме в створе перехода и другими условиями. Перечень подготовительных работ для таких условий приведен в разделе 4.1 .

4.3.2. Перечень земляных работ на пойменных участках включает в себя:

разработку, подчистку и засыпку траншей;

складирование грунта на бровку траншеи с перемещением, при необходимости, в береговые отвалы (карты);

отсыпку дамб (перемычек) для прохождения землеройной техники по пойме и последующую их разборку;

разработку грунтовых карьеров и их последующую засыпку;

рекультивацию пойменных участков в створе перехода в границах строительной полосы.

4.3.3. Перечень земляных работ на пойменных участках и основные технологические решения по их выполнению определяются проектом (ПОС). Конкретизация технологических приемов с учетом объемов, сроков и условий работ, а также технической оснащенности строительной организации осуществляется при разработке ППР.

4.3.4. На обводненных и заболоченных пойменных участках переходов при глубине воды до 1,5 м, независимо от ширины затапливаемой поймы, наряду с подводно-техническими, могут быть использованы те же способы разработки траншей, что и на малых переходах, выполняемых линейными подразделениями (использование экскаваторов и бульдозеров, устройство насыпных дамб, лежневых дорог, перемычек, водоотводных канав и др.).

4.3.5. Разработку траншей на обводненных и заболоченных поймах следует, как правило, начинать с урезной части перехода с целью обеспечения стока воды в реку, дренирования и осушения поймы в зоне перехода.

4.3.6. Разработка траншей на пойменных участках производится, в основном, одноковшовыми экскаваторами типа обратная лопата. Выемка грунтов производится лобовым забоем при движении экскаватора по оси траншеи с обеспечением проектных отметок дна и крутизны откосов. Недобор грунта относительно проектной отметки дна не допускается, перебор может составлять до 10 см.

Извлеченный из траншеи грунт первоначально укладывается в отдаленные от траншеи отвалы с постепенным приближением зоны разгрузки к бровке откоса. Перемещение экскаватора осуществляется по сланям, щитам или по насыпной дамбе.

При наличии на этих участках мерзлых или скальных грунтов производится их предварительное рыхление буровзрывным способом.

4.3.7. При разработке траншей на поймах большой протяженности могут быть использованы роторные экскаваторы, применение которых должно быть экономически и технологически обосновано при их аренде или подряде работ, предоставляемых линейными строительными подразделениями.

4.3.8. Траншеи на урезах и пойме после укладки и испытания трубопровода засыпают в соответствии с требованиями проекта, с применением технических средств, указанных в ППР. Для засыпки траншей в зависимости от рельефа местности, степени ее обвод ценности, вида грунта и других условий могут применяться экскаваторы и бульдозеры, приспособленные для этого вида работ. При засыпке траншей, разработанных в скальных (тяжелых, мерзлых) грунтах, первоначальная присыпка трубопроводов выполняется мягким (сыпучим) грунтом. Вид грунта, объем и способы засыпки определяются проектом.

4.3.9. После засыпки траншеи устраивается валик в виде правильной призмы, высота которого выбирается с учетом возможной осадки грунта, но не менее 0,5 м. На рекультивируемых землях после засыпки трубопровода минеральным грунтом производят его уплотнение, планировку ножом бульдозера и рекультивацию.

4.3.10. В процессе разработки, подчистки и засыпки траншей, в целях обеспечения необходимого качества работ, производятся систематическое визуальное наблюдение и проверка нивелиром соответствия выполняемых работ требованиям проектной и нормативной документации и ППР. Контролю подлежат, как и на береговых участках, ширина и глубина траншеи, откосы траншеи и отвалы на бровке, отметки верха засыпки траншеи.

4.4. Земляные работы на переходах через малые водные преграды.

4.4.1. К малым водным преградам, составляющим значительное число на трассе газопровода Ямал-Европа, относятся реки и водоемы глубиной до 1,5 м и шириной по зеркалу воды до 30 м в межень.

4.4.2. Строительство переходов трубопроводов через водные преграды с указанными в п. 4.4.1 параметрами, как правило, осуществляют механизированные линейные колонны по ходу строительства газопровода.

4.4.3. Способы разработки подводных траншей через малые водные преграды глубиной около 1,5 метров и шириной 30 и более метров (в летнее время) определяют в зависимости от ширины реки, скорости течения и геологии дна. Разработка, в основном, выполняется экскаваторами типа обратная лопата, устанавливаемыми по обоим берегам, на временных дамбах, на санях или других средствах, с применением, при необходимости, малогабаритных подводно-технических средств (гидромониторов, грунтососов, скреперов). Разработку траншей гидромонитором (грунтососом) рекомендуется производить в легкоразмываемых грунтах, со складированием их в прибрежные приямки (на одном или обоих берегах в зависимости от условий) и дальнейшей экскавацией на берег.

4.4. Технология засыпки траншей на малых переходах определяется проектом. Работа механизмов может проводиться с берега дамб, саней, понтонов. При засыпке траншей в скальных грунтах используется привозной грунт.

4.5. Земляные работы на переходах через средние и крупные водные преграды.

4.5.1. Земляные работы на средних и крупных водных преградах, расположенных в различных природно-климатических зонах по трассе газопровода (тундра, предгорные районы, тайга, заболоченные районы), могут вызвать необходимость применения различных, как традиционных способов разработки и засыпки подводных траншей, так и нестандартных технологических и технических решений при выполнении этих работ, исходя из конкретных условий реки — ее размеров, гидрогеологии, сроков производства работ, судоходности, рыбохозяйственного значения и других факторов.

4.5.2. Одними из основных факторов при выборе способа разработки и удаления грунта разными видами средств на таких подводных переходах являются гидрогеологическая характеристика водной преграды, объемы работ и сроки их выполнения. При разработке траншей на реках со скоростью течения более 0,3 — 0,4 м/с виды и число технических средств определяются с учетом заносимости подводных траншей влекомыми в потоке донными наносами.

4.5.3. В качестве технических средств для подводной разработки грунта на переходах трассы газопровода могут использоваться:

землесосные снаряды различного типа и класса;

одночерпаковые (штанговые) земснаряды;

канатно-скреперные устройства (КСУ);

плавучие буровзрывные установки.

Выбор и рациональное использование тех или иных технических средств зависят от грунтовых условий, судоходности водной преграды и требований п.п. 4.5.1 — 4.5.3. Тип используемых на переходе грунторазрабатывающих механизмов определяется ПОС и уточняется в ППР. Технические характеристики механизмов и оборудования, применяемых в отечественной практике для разработки подводных траншей, приведены в табл. 4.2.

4.5.4. Технология производства земляных работ на переходах может предусматривать раздельное использование землесосных, черпаковых земснарядов и других технических средств или их одновременную работу на объекте в зависимости от технических возможностей земснарядов (осадки, длины рамы рабочего органа), условий судоходства и природоохранных требований. Порядок, очередность и способы работы механизмов устанавливаются ППР, разрабатываемым Подрядчиком.

При одновременном использовании на переходе нескольких разных механизмов могут быть приняты различные способы извлечения грунта, а также раздельные или смешанные схемы транспортирования и складирования грунта в отвалы.

4.5.5. Для разработки мягких грунтов используются землесосные снаряды, эжекторные и гидромониторные установки, а для разработки тяжелых грунтов (глин) — черпаковые земснаряды, КСУ и экскаваторы.

При разработке траншей в мерзлых и скальных породах или тяжелых глинах, находящихся, как правило, под слоем наносных грунтов, должны удаляться сначала легкие наносные грунты (при большой их толщине), а затем, после предварительного рыхления, твердые породы (рис. 4.3.).

Некоторые показатели основных технических средств для подводной разработки грунта

Источник: znaytovar.ru