Атомная электростанция (АЭС) — ядерная установка, использующая для производства электрической (и в некоторых случаях тепловой) энергии ядерный реактор (реакторы) и содержащая комплекс необходимых сооружений и оборудования.

Технология работы АЭС

- энергия, выделяемая в активной зоне реактора, передается теплоносителю 1 го контура;

- теплоноситель поступает в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду 2 го контура;

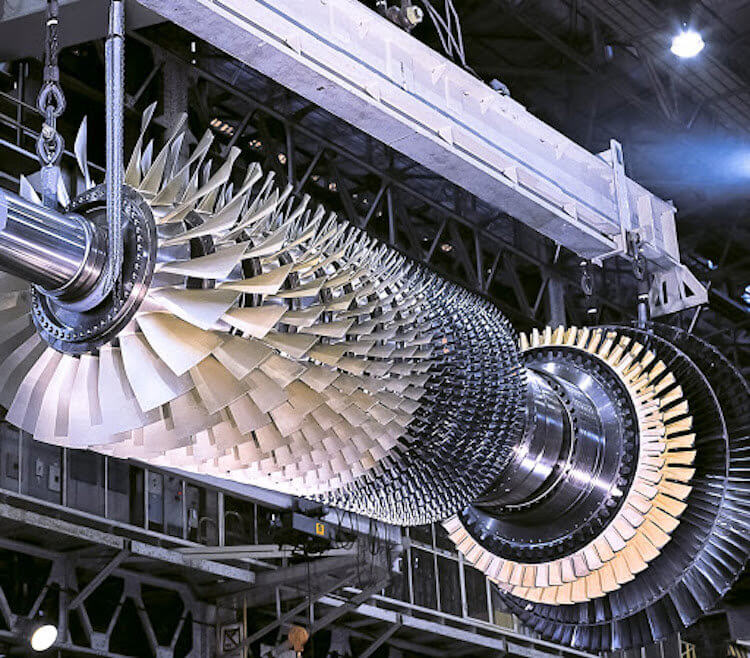

- полученный при этом пар поступает в турбины, вращающие электрогенераторы;

- на выходе из турбин пар поступает в конденсатор, где охлаждается большим количеством воды, поступающим из водохранилища.

- реакторы типа РБМК (Реактор большой мощности канального типа) использует 1 водяной контур,

- реакторы на быстрых нейтронах — 2 натриевых и 1 водяной контуры,

- перспективные проекты реакторных установок СВБР-100 и БРЕСТ предполагают двухконтурную схему, с тяжелым теплоносителем в 1 м контуре и водой во 2 м .

- полная остановка работы реактора с его отключением от сети;

- реактор не тратит ресурсов и не вырабатывает энергию;

- обычно используется в следующих случаях:

- для производства ТО и ППР,

- при переизбытке энергии в энергосистеме,

- при загрузке новых топливных стержней (ТВС), , таких как спецоперация РФ на Украине.

В мире действует 411 энергетических ядерных реакторов общей мощностью 353,4 ГВт.

Как работает атомная электростанция

Еще 41 реактор не производил электричества от 1,5 до 20 лет, причем 40 из них находятся в Японии.

- Бельгия отложила отказ от атомной энергетики на 10 лет;

- Франция тоже решила повременить с отказом от АЭС;

- Япония перезапускает энергоблоки АЭС.

В 2007 г. Россия приступила к строительству 1 й в мире плавучей АЭС, позволяющей решить проблему нехватки энергии в отдаленных прибрежных районах страны.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» с 2019 г. работает в самом северном городе России (Певек, Чукотка).

Источник: neftegaz.ru

Атомные электростанции

Атомные электростанции в России и в мире, принцип работы АЭС

Атомная электростанция или сокращенно АЭС это комплекс технических сооружений, предназначенных для выработки электрической энергии путём использования энергии, выделяемой при контролируемой ядерной реакции.

Во второй половине 40-х годов, перед тем, как были закончены работы по созданию первой атомной бомбы которая была испытана 29 августа 1949 года, советские ученые приступили к разработке первых проектов мирного использования атомной энергии. Основным направлением проектов была электроэнергетика.

В мае 1950 года в районе поселка Обнинское Калужской области, начато строительство первой в мире АЭС.

Впервые электроэнергию с помощью ядерного реактора получили 20 декабря 1951 года в штате Айдахо в США.

Для проверки работоспособности генератор был подключен к четырем лампам накаливания, ни то не ожидал, что лампы зажгутся.

С этого момента человечество стало использовать энергию ядерного реактора для получения электричества.

Первые Атомные электростанции

Строительство первой в мире атомная электростанция мощностью 5 МВт было закончено в 1954 году и 27 июня 1954 года она была запущена, так начала работать Обнинская АЭС.

В 1958 была введена в эксплуатацию 1-я очередь Сибирской АЭС мощностью 100 МВт.

Строительство Белоярской промышленной АЭС началось так же в 1958 году. 26 апреля 1964 генератор 1-й очереди дал ток потребителям.

В сентябре 1964 был пущен 1-й блок Нововоронежской АЭС мощностью 210 МВт. Второй блок мощностью 350 МВт запущен в декабре 1969.

В 1973 г. запущена Ленинградская АЭС.

В других странах первая АЭС промышленного назначения была введена в эксплуатацию в 1956 в Колдер-Холле (Великобритания) ее мощность составляла 46 МВт.

В 1957 году вступила в строй АЭС мощностью 60 МВт в Шиппингпорте (США).

Мировыми лидерами в производстве ядерной электроэнергии являются:

- США (788,6 млрд кВт•ч/год),

- Франция(426,8 млрд кВт•ч/год),

- Япония (273,8 млрд кВт•ч/год),

- Германия (158,4 млрд кВт•ч/год),

- Россия (154,7 млрдкВт•ч/год).

Классификация АЭС

Атомные электростанции можно классифицировать по нескольким направлениям:

По типу реакторов

- Реакторы на тепловых нейтронах, использующие специальные замедлители для увеличения вероятностипоглощения нейтрона ядрами атомов топлива

- Реакторы на лёгкой воде

- Реакторы на тяжёлой воде

- Реакторы на быстрых нейтронах

- Субкритические реакторы, использующие внешние источники нейтронов

- Термоядерные реакторы

По виду отпускаемой энергии

- Атомные электростанции (АЭС), предназначенные для выработки только электроэнергии

- Атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), вырабатывающие как электроэнергию, так и тепловую энергию

На атомных станциях, расположенных на территории России имеются теплофикационные установки, они необходимы для подогрева сетевой воды.

Виды топлива используемого на Атомных электростанциях

На атомных электростанциях возможно использование несколько веществ, благодаря которым можно выработать атомную электроэнергию, современное топливо АЭС – это уран, торий и плутоний.

Ториевое топливо сегодня не применяется в атомных электростанциях, для этого есть ряд причин.

Во-первых, его сложнее преобразовать в тепловыделяющие элементы, сокращенно ТВЭлы.

ТВЭлы — это металлические трубки, которые помещаются внутрь ядерного реактора. Внутри

ТВЭлов находятся радиоактивные вещества. Эти трубки являются хранилищами ядерного топлива.

Во-вторых, использование ториевого топлива предполагает его сложную и дорогую переработку уже после использования на АЭС.

Плутониевое топливо так же не применяют в атомной электроэнергетике, в виду того, что это вещество имеет очень сложный химический состав, система полноценного и безопасного применения еще не разработана.

Урановое топливо

Основное вещество, вырабатывающее энергию на ядерных станциях – это уран. На сегодняшний день уран добывается несколькими способами:

- открытым способом в карьерах

- закрытым в шахтах

- подземным выщелачиванием, при помощи бурения шахт.

Подземное выщелачивание, при помощи бурения шахт происходит путем размещения раствора серной кислоты в подземных скважинах, раствор насыщается ураном и выкачивается обратно.

Самые крупные запасы урана в мире находятся в Австралии, Казахстане, России и Канаде.

Самые богатые месторождения в Канаде, Заире, Франции и Чехии. В этих странах из тонны руды получают до 22 килограмм уранового сырья.

В России из одной тонны руды получают чуть больше полутора килограмм урана. Места добычи урана нерадиоактивны.

В чистом виде это вещество мало опасно для человека, гораздо большую опасность представляет радиоактивный бесцветный газ радон, который образуется при естественном распаде урана.

Подготовка урана

В виде руды уран в АЭС не используют, руда не вступает в реакцию. Для использования урана на АЭС сырье перерабатывается в порошок – закись окись урана, а уже после оно становится урановым топливом.

Урановый порошок превращается в металлические «таблетки», — он прессуется в небольшие аккуратные колбочки, которые обжигаются в течение суток при температурах больше 1500 градусов по Цельсию.

Именно эти урановые таблетки и поступают в ядерные реакторы, где начинают взаимодействовать друг с другом и, в конечном счете, дают людям электроэнергию.

В одном ядерном реакторе одновременно работают около 10 миллионов урановых таблеток.

Перед размещением урановых таблеток в реакторе они помещаются в металлические трубки из циркониевых сплавов — ТВЭлы, трубки соединяются между собой в пучки и образуют ТВС – тепловыделяющие сборки.

Именно ТВС называются топливом АЭС.

Как происходит переработка топлива АЭС

Спустя год использования урана в ядерных реакторах необходимо производить его замену.

Топливные элементы остужают в течение нескольких лет и отправляют на рубку и растворение.

В результате химической экстракции выделяются уран и плутоний, которые идут на повторное использование, из них делают свежее ядерное топливо.

Продукты распада урана и плутония направляются на изготовление источников ионизирующих излучений, их используют в медицине и промышленности.

Все, что остается после этих манипуляций, отправляется в печь для разогрева, из этой массы варится стекло, такое стекло находится в специальных хранилищах.

Топ-10 АЭС по мощности

Самые крупнейшие АЭС мира. Рейтинг топ-10 АЭС по мощности. Большинство крупнейших атомных электростанций .

«Подробнее»

Из остатков изготавливают стекло не для массового применения, стекло используется для хранения радиоактивных веществ.

Из стекла сложно выделить остатки радиоактивных элементов, которые могут навредить окружающей среде. Недавно появился новый способ утилизации радиоактивных отходов.

Быстрые ядерные реакторы или реакторы на быстрых нейтронах, которые работают на переработанных остатках ядерного топлива.

По подсчетам ученых, остатки ядерного топлива, которые сегодня хранятся в хранилищах, способны на 200 лет обеспечить топливом реакторы на быстрых нейтронах.

Помимо этого, новые быстрые реакторы могут работать на урановом топливе, которое делается из 238 урана, это вещество не используется в привычных атомных станциях, т.к. сегодняшним АЭС проще перерабатывать 235 и 233 уран, которого в природе осталось немного.

Таким образом, новые реакторы – это возможность использовать огромные залежи 238го урана, которые до этого не применялись.

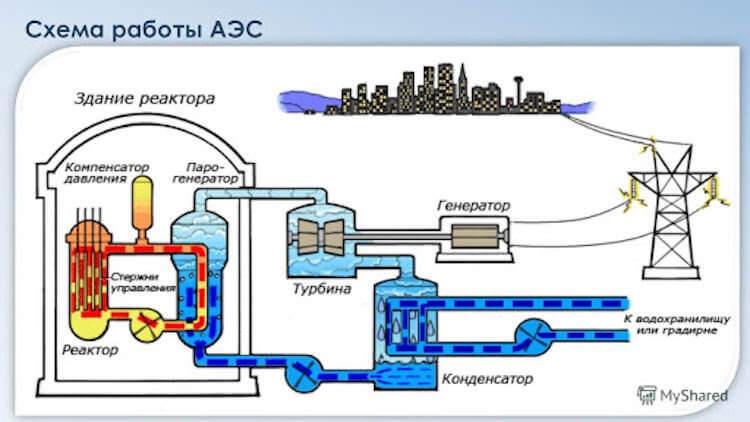

Принцип работы АЭС

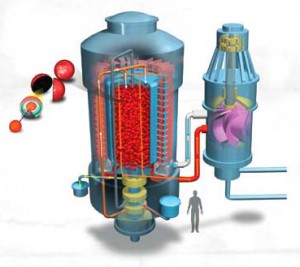

Принцип работы атомной электростанции на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе (ВВЭР).

Энергия, выделяемая в активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого контура.

Далее теплоноситель поступает в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду второго контура. Полученный при этом пар поступает в турбины, вращающие электрогенераторы.

На выходе из турбин, пар поступает в конденсатор, где охлаждается большим количеством воды, поступающим из водохранилища.

Компенсатор давления представляет собой довольно сложную и громоздкую конструкцию, которая служит для выравнивания колебаний давления в контуре во время работы реактора, возникающих за счёт теплового расширения теплоносителя. Давление в 1-м контуре может доходить до 160 атмосфер (ВВЭР-1000).

Помимо воды, в различных реакторах в качестве теплоносителя может применяться также расплавленный натрий или газ.

Использование натрия позволяет упростить конструкцию оболочки активной зоны реактора (в отличие от водяного контура, давление в натриевом контуре не превышает атмосферное), избавиться от компенсатора давления, но создаёт свои трудности, связанные с повышенной химической активностью этого металла.

Общее количество контуров может меняться для различных реакторов, схема на рисунке приведена для реакторов типа ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический Реактор).

Реакторы типа РБМК (Реактор Большой Мощности Канального типа) использует один водяной контур, а реакторы БН (реактор на Быстрых Нейтронах) — два натриевых и один водяной контуры.

В случае невозможности использования большого количества воды для конденсации пара, вместо использования водохранилища, вода может охлаждаться в специальных охладительных башнях (градирнях), которые благодаря своим размерам обычно являются самой заметной частью атомной электростанции.

Устройство ядерного реактора

В ядерном реакторе используется процесс деления ядер, при котором тяжелое ядро распадается на два более мелких фрагмента.

Эти осколки находятся в очень возбужденном состоянии и испускают нейтроны, другие субатомные частицы и фотоны.

Нейтроны могут вызвать новые деления, в результате которых их излучается еще больше, и так далее.

Такой непрерывный самоподдерживающийся ряд расщеплений называется цепной реакцией.

При этом выделяется большое количество энергии, производство которой является целью использования АЭС.

Принцип работы ядерного реактора и атомной электростанции таков, что коло 85% энергии расщепления высвобождается в течение очень короткого промежутка времени после начала реакции.

Остальная часть вырабатывается в результате радиоактивного распада продуктов деления, после того как они излучили нейтроны.

Радиоактивный распад является процессом, при котором атом достигает более стабильного состояния. Он продолжается и после завершения деления.

Основные элементы ядерного реактора

- Ядерное топливо: обогащённый уран, изотопы урана и плутония. Чаще всего используется уран 235;

- Теплоноситель для вывода энергии, которая образуется при работе реактора: вода, жидкий натрий и др.;

- Регулирующие стержни;

- Замедлитель нейтронов;

- Оболочка для защиты от излучения.

Принцип действия ядерного реактора

В активной зоне реактора располагаются тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ) – ядерное топливо.

Они собраны в кассеты, включающие в себя по несколько десятков ТВЭЛов. По каналам через каждую кассету протекает теплоноситель.

ТВЭЛы регулируют мощность реактора. Ядерная реакция возможна только при определённой (критической) массе топливного стержня.

Масса каждого стержня в отдельности ниже критической. Реакция начинается, когда все стержни находятся в активной зоне. Погружая и извлекая топливные стержни, реакцией можно управлять.

Итак, при превышении критической массы топливные радиоактивные элементы, выбрасывают нейтроны, которые сталкиваются с атомами.

В результате образуется нестабильный изотоп, который сразу же распадается, выделяя энергию, в виде гамма излучения и тепла.

Частицы, сталкиваясь, сообщают кинетическую энергию друг другу, и количество распадов в геометрической прогрессии увеличивается.

Это и есть цепная реакция — принцип работы ядерного реактора. Без управления она происходит молниеносно, что приводит к взрыву. Но в ядерном реакторе процесс находится под контролем.

Таким образом, в активной зоне выделяется тепловая энергия, которая передаётся воде, омывающей эту зону (первый контур).

Здесь температура воды 250-300 градусов. Далее вода отдаёт тепло второму контуру, после этого – на лопатки турбин, вырабатывающих энергию.

Преобразование ядерной энергии в электрическую можно представить схематично:

- Внутренняя энергия уранового ядра

- Кинетическая энергия осколков распавшихся ядер и освободившихся нейтронов

- Внутренняя энергия воды и пара

- Кинетическая энергия воды и пара

- Кинетическая энергия роторов турбины и генератора

- Электрическая энергия

Активная зона реактора состоит из сотен кассет, объединенных металлической оболочкой. Эта оболочка играет также роль отражателя нейтронов.

Среди кассет вставлены управляющие стержни для регулировки скорости реакции и стержни аварийной защиты реактора.

Далее, вокруг отражателя устанавливается теплоизоляция. Поверх теплоизоляции находится защитная оболочка из бетона, которая задерживает радиоактивные вещества и не пропускает их в окружающее пространство.

Атомная станция теплоснабжения

Первые проекты таких станций были разработаны ещё в 70-е годы XXвека, но из-за наступивших в конце 80-х годов экономических потрясений и жёсткого противодействия общественности, до конца ни один из них реализован не был.

Исключение составляют Билибинская АЭС небольшой мощности, она снабжает теплом и электричеством посёлок Билибино в Заполярье (10 тыс. жителей) и местные горнодобывающие предприятия, а также оборонные реакторы (они занимаются производством плутония):

- Сибирская АЭС, поставляющая тепло в Северск и Томск.

- Реактор АДЭ-2 на Красноярском горно-химического комбинате, с 1964 г.поставляющий тепловую и электрическую энергию для города Железногорска.

На момент кризиса было начато строительство нескольких АСТ на базе реакторов, аналогичных ВВЭР-1000:

- Воронежская АСТ

- Горьковская АСТ

- Ивановская АСТ (только планировалась)

Строительство этих АСТ было остановлено во второй половине 1980-х или начале 1990-х годов.

В 2006 году концерн «Росэнергоатом» планировал построить плавучую АСТ для Архангельска, Певека и других заполярных городов на базе реакторной установки КЛТ-40, используемой на атомных ледоколах.

Имеется проект, строительства необслуживаемой АСТ на базе реактора «Елена», и передвижной (железнодорожным транспортом) реакторной установки «Ангстрем»

Недостатки и преимущества АЭС

Любой инженерный проект имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Положительные стороны атомных станций:

- Отсутствие вредных выбросов;

- Выбросы радиоактивных веществ в несколько раз меньше угольной эл. станции аналогичной мощности (золаугольных ТЭС содержит процент урана и тория, достаточный для их выгодного извлечения);

- Небольшой объём используемого топлива и возможность его повторного использования после переработки;

- Высокая мощность: 1000—1600 МВт на энергоблок;

- Низкая себестоимость энергии, особенно тепловой.

Отрицательные стороны атомных станций:

- Облучённое топливо опасно, требует сложных и дорогих мер по переработке и хранению;

- Нежелателен режим работы с переменной мощностью для реакторов, работающих на тепловых нейтронах;

- Последствия возможного инцидента крайне тяжелые, хотя его вероятность достаточно низкая;

- Большие капитальные вложения, как удельные, на 1 МВт установленной мощности для блоков мощностью менее 700—800 МВт, так и общие, необходимые для постройки станции, её инфраструктуры, а также в случае возможной ликвидации.

Научные разработки в сфере атомной энергетики

Конечно, имеются недостатки и опасения, но при этом атомная энергия представляется самой перспективной.

Альтернативные способы получения энергии, за счёт энергии приливов, ветра, Солнца, геотермальных источников и др. в настоящее время имеют не высокий уровнем получаемой энергии, и её низкой концентрацией.

Необходимые виды получения энергии, имеют индивидуальные риски для экологии и туризма, например производство фотоэлектрических элементов, которое загрязняет окружающую среду, опасность ветряных станций для птиц, изменение динамики волн.

Ученые разрабатывают международные проекты ядерных реакторов нового поколения, например ГТ-МГР, которые позволят повысить безопасность и увеличить КПД АЭС.

Россия начала строительство первой в мире плавающей АЭС, она позволяет решить проблему нехватки энергии в отдалённых прибрежных районах страны.

США и Япония ведут разработки мини-АЭС, с мощностью порядка 10-20 МВт для целей тепло и электроснабжения отдельных производств, жилых комплексов, а в перспективе — и индивидуальных домов.

Уменьшение мощности установки предполагает рост масштабов производства. Малогабаритные реакторы создаются с использованием безопасных технологий, многократно уменьшающих возможность утечки ядерного вещества.

Производство водорода

Правительством США принята Атомная водородная инициатива. Совместно с Южной Кореей ведутся работы по созданию атомных реакторов нового поколения, способных производить в больших количествах водород.

INEEL (Idaho National Engineering Environmental Laboratory) прогнозирует, что один энергоблок атомной электростанции следующего поколения, будет производить ежедневно водород, эквивалентный 750000 литров бензина.

Финансируются исследования возможностей производства водорода на существующих атомных электростанциях.

Термоядерная энергетика

Ещё более интересной, хотя и относительно отдалённой перспективой выглядит использование энергии ядерного синтеза.

Термоядерные реакторы, по расчётам, будут потреблять меньше топлива на единицу энергии, и как само это топливо (дейтерий, литий, гелий-3), так и продукты их синтеза нерадиоактивны и, следовательно, экологически безопасны.

В настоящее время при участии России, на юге Франции ведётся строительство международного экспериментального термоядерного реактора ITER.

Что такое КПД

Коэффициент полезного действия (КПД) — характеристика эффективности системы или устройства в отношении преобразования или передачи энергии.

Определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой. КПД является безразмерной величиной и часто измеряется в процентах.

КПД атомной электростанции

Наиболее высокий КПД (92-95%) – достоинство гидроэлектростанций. На них генерируется 14% мировой электро мощности.

Однако, этот тип станций наиболее требователен к месту возведения и, как показала практика, весьма чувствителен к соблюдению правил эксплуатации.

Пример событий на Саяно-Шушенской ГЭС показал, к каким трагическим последствиям может привести пренебрежение правилами эксплуатации в стремлении снизить эксплуатационные издержки.

Высоким КПД (80%) обладают АЭС. Их доля в мировом производстве электроэнергии составляет 22%.

Но АЭС требуют повышенного внимания к проблеме безопасности, как на стадии проектирования, так и при строительстве, и во время эксплуатации.

Малейшие отступления от строгих регламентов обеспечения безопасности для АЭС, чревато фатальными последствиями для всего человечества.

Пример тому авария на АЭС в Чернобыле и японское землетрясение в марте 2011 года, приведшее к аварии на АЭС, расположенной на острове Хонсю, в городе Окума, префектуры Фукусима.

Кроме непосредственной опасности в случае аварии, использование АЭС сопровождается проблемами безопасности, связанными с утилизацией или захоронением отработанного ядерного топлива.

КПД тепловых электростанций не превышает 34%, на них вырабатывается до шестидесяти процентов мировой электроэнергии.

Кроме электроэнергии на тепловых электростанциях производится тепловая энергия, которая в виде горячего пара или горячей воды может передаваться потребителям на расстояние в 20-25 километров. Такие станции называют ТЭЦ (Тепло Электро Централь).

ТЕС и ТЕЦ не дорогие в строительстве, но если не будут приняты специальные меры, они неблагоприятно воздействуют на окружающую среду.

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду зависит от того, какое топливо применяется в тепловых агрегатах.

Наиболее вредны продукты сгорания угля и тяжёлых нефтепродуктов, природный газ менее агрессивен.

ТЭС являются основными источниками электроэнергии на территории России, США и большинства стран Европы.

Однако, есть исключения, например, в Норвегии электроэнергия вырабатывается в основном на ГЭС, а во Франции 70% электроэнергии генерируется на атомных станциях.

Первая электростанция в мире

Самая первая центральная электростанция, the Pearl Street, была сдана в эксплуатацию 4 сентября 1882 года в Нью-Йорке.

Станция была построена при поддержке Edison Illuminating Company, которую возглавлял Томас Эдисон.

На ней были установлены несколько генераторов Эдисона общей мощностью свыше 500 кВт.

Станция снабжала электроэнергией целый район Нью-Йорка площадью около 2,5 квадратных километров.

Станция сгорела дотла в 1890году, сохранилась только одна динамо-машина, которая сейчас находится в музее the Greenfield Village, Мичиган.

30 сентября 1882 года заработала первая гидроэлектростанция the Vulcan Street в штате Висконсин. Автором проекта был Г.Д. Роджерс, глава компании the Appleton Paper

Станция потребляла около 30 тыс. пудов (520 т) угля в год.

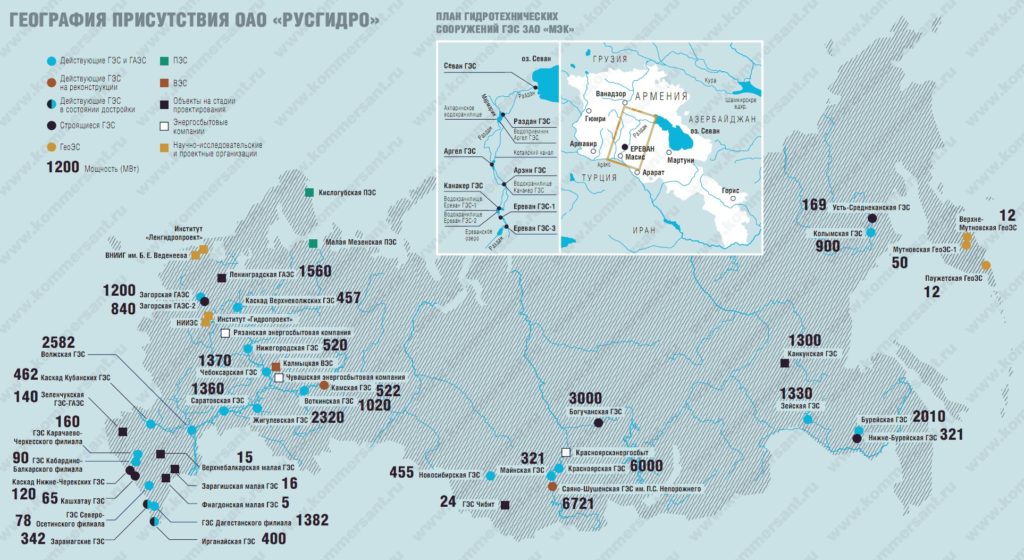

Крупные ТЭС, АЭС и ГЭС России

Крупнейшие электростанции России по федеральным округам:

Центральный:

- Костромская ГРЭС, которая работает на мазуте;

- Рязанская станция, основным топливом для которой является уголь;

- Конаковская, которая может работать на газе и мазуте;

Уральский:

- Сургутская 1 и Сургутская 2. Станции, которые являются одними из самых крупных электростанций РФ. Обе они работают на природном газе;

- Рефтинская, функционирующая на угле и являющаяся одной из крупнейших электростанций на Урале;

- Троицкая, также работающая на угле;

- Ириклинская, главным источником топлива для которой является мазут;

Приволжский:

- Заинская ГРЭС, работающая на мазуте;

Сибирский ФО:

- Назаровская ГРЭС, потребляющая в качестве топлива мазут;

Южный:

- Ставропольская, которая также может работать на совмещенном топливе в виде газа и мазута;

Северо-Западный:

- Киришская на мазуте.

Список электростанций России, которые вырабатывают энергию при помощи воды, расположены на территории Ангаро-Енисейского каскада:

Енисей:

- Саяно-Шушенская

- Красноярская ГЭС;

Ангара:

- Иркутская

- Братская

- Усть-Илимская.

Атомные электростанции России

Балаковская АЭС

Расположена рядом с городом Балаково, Саратовской области, на левом берегу Саратовского водохранилища. Состоит из четырёх блоков ВВЭР-1000, введённых в эксплуатацию в 1985, 1987, 1988 и 1993 годах.

Балаковская АЭС — одна из четырёх крупнейших в России АЭС, одинаковой мощностью по 4000 МВт.

Ежегодно она вырабатывает более 30 миллиардов кВт•ч электроэнергии. В случае ввода в строй второй очереди, строительство которой было законсервировано в 1990-х, станция могла бы сравняться с самой мощной в Европе Запорожской АЭС.

Белоярская АЭС

Белоярская АЭС расположена в городе Заречный, в Свердловской области, вторая промышленная атомная станция в стране (после Сибирской).

На станции были сооружены четыре энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и два с реактором на быстрых нейтронах.

В настоящее время действующими энергоблоками являются 3-й и 4-й энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800 электрической мощностью 600 МВт и 880 МВт соответственно.

БН-600 сдан в эксплуатацию в апреле 1980 — первый в мире энергоблок промышленного масштаба с реактором на быстрых нейтронах.

БН-800 сдан в промышленную эксплуатацию в ноябре 2016 г. Он также является крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах.

Билибинская АЭС

Расположена рядом с городом Билибино Чукотского автономного округа. Состоит из четырёх блоков ЭГП-6 мощностью по 12 МВт, введённых в эксплуатацию в 1974 (два блока), 1975 и 1976 годах.

Вырабатывает электрическую и тепловую энергию.

Калининская АЭС

Калининская АЭС — одна из четырёх крупнейших в России АЭС, одинаковой мощностью по 4000 МВт.

Расположена на севере Тверской области, на южном берегу озера Удомля и около одноимённого города.

Состоит из четырёх энергоблоков, с реакторами типа ВВЭР-1000, электрической мощностью 1000 МВт, которые были введены в эксплуатацию в 1984, 1986, 2004 и 2011 годах.

4 июня 2006 года было подписано соглашение о строительстве четвёртого энергоблока, который ввели в строй в 2011 году.

Кольская АЭС

Кольская АЭС расположена рядом с городом Полярные Зори Мурманской области, на берегу озера Имандра.

Состоит из четырёх блоков ВВЭР-440, введённых в эксплуатацию в 1973, 1974, 1981 и 1984 годах.

Мощность станции — 1760 МВт.

Курская АЭС

Курская АЭС — одна из четырёх крупнейших в России АЭС, одинаковой мощностью по 4000 МВт.

Расположена рядом с городом Курчатов Курской области, на берегу реки Сейм.

Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах.

Мощность станции — 4000 МВт.

Ленинградская АЭС

Ленинградская АЭС — одна из четырёх крупнейших в России АЭС, одинаковой мощностью по 4000 МВт.

Расположена рядом с городом Сосновый Бор Ленинградской области, на побережье Финского залива.

Состоит из четырёх блоков РБМК-1000, введённых в эксплуатацию в 1973, 1975, 1979 и 1981 годах.

Мощность станции — 4 ГВт. В 2007 году выработка составила 24,635 млрд кВт•ч.

Нововоронежская АЭС

Расположена в Воронежской области рядом с городом Воронеж, на левом берегу реки Дон. Состоит из двух блоков ВВЭР.

На 85 % обеспечивает Воронежскую область электрической энергией, на 50 % обеспечивает город Нововоронеж теплом.

Мощность станции (без учёта Нововоронежской АЭС-2) — 1440 МВт.

Ростовская АЭС

Расположена в Ростовской области около города Волгодонск. Электрическая мощность первого энергоблока составляет 1000 МВт, в 2010 году подключен к сети второй энергоблок станции.

В 2001—2010 годах станция носила название «Волгодонская АЭС», с пуском второго энергоблока АЭС станция была официально переименована в Ростовскую АЭС[38].

В 2008 году АЭС произвела 8,12 млрд кВт-час электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составил 92,45 %. С момента пуска (2001) выработала свыше 60 млрд кВт-час электроэнергии.

Смоленская АЭС

Расположена рядом с городом Десногорск Смоленской области. Станция состоит из трёх энергоблоков, с реакторами типа РБМК-1000, которые введены в эксплуатацию в 1982, 1985 и 1990 годах.

В состав каждого энергоблока входят: один реактор тепловой мощностью 3200 МВт и два турбогенератора электрической мощностью по 500 МВт каждый.

Атомные электростанции США

АЭС Шиппингпорт с номинальной мощностью 60 МВт, открыта в 1958 году в штате Пенсильвания. После 1965 года произошло интенсивное сооружение атомных электростанций по всей территории Штатов.

Основная часть атомных станций Америки была сооружена в дальнейшие после 1965 года 15 лет, до наступления первой серьезной аварии на АЭС на планете.

Если в качестве первой аварии вспоминается авария на Чернобыльской АЭС, то это не так.

Первая авария произошла в штате Пенсильвания на станции Три-Майл-Айленд 28 марта 1979 года.

Причиной аварии стали нарушения в системе охлаждения реактора и многочисленные ошибки обслуживающего персонала. В итоге расплавилось ядерное топливо. На устранение последствий аварии ушло около одного миллиарда долларов, процесс ликвидации занял 14 лет.

После авария правительство Соединенных Штатов Америки откорректировало условия безопасности функционирования всех АЭС в государстве.

Это соответственно привело к продолжению периода строительства и значительному подорожанию объектов «мирного атома». Такие изменения затормозили развитие общей индустрии в США.

В конце двадцатого века в Соединенных Штатах было104 работающих реактора. На сегодняшний день США занимают первое место на земле по численности ядерных реакторов.

С начала 21 столетия в Америке было остановлено четыре реактора в 2013 году, и начато строительство ещё четырех.

Фактически на сегодняшний момент в США функционирует 100 реакторов на 62 атомных электростанциях, которыми производится 20% от всей энергии в государстве.

Последний сооруженный реактор в США был введен в эксплуатацию в 1996 году на электростанции Уотс-Бар.

Власти США в 2001 году приняли новое руководство по энергетической политике. В нее внесен вектор развития атомной энергетики, посредствам разработки новых видов реакторов, с более подходящим коэффициентом экономности, новых вариантов переработки отслужившего ядерного топлива.

В планах до 2020 года было сооружение нескольких десятков новых атомных реакторов, совокупной мощностью 50 000 МВт. Кроме того, достичь поднятия мощности уже имеющихся АЭС приблизительно на 10 000 МВт.

США — лидер по количеству атомных станций в мире

Благодаря внедрению данной программы, в Америке в 2013 году было начато строительство четырех новых реакторов – два из которых на АЭС Вогтль, а два других на Ви-Си Саммер.

Эти четыре реактора новейшего образца – АР-1000, производства Westinghouse.

Источник: chernobyl-zone.info

Как работает АЭС? Опасны ли атомные станции?

Многие люди в самом начале разговора об атомных станциях сразу начинают говорить о том, что это очень опасно и от них надо отказываться. Отчасти они правы, но их страхи сильно преувеличены. Для того, чтобы избавиться от такого стереотипа, надо просто понять, как работает станция и убедиться в том, что попадание радиоактивных элементов в окружающую среду просто невозможно.

Конечно, если станция функционирует в штатном режиме. Вопрос только в том, как именно она функционирует и где границы этого штатного режима. Сегодня поговорим о конструкции атомной электростанции, их типах и о том, как они добывают электричество за счет деления атомов урана. Рассказывать специально буду простым языком.

Даже картинка немного пугает, но не все так страшно.

Когда появилась первая атомная станция

Первым серьезным шагом в сторону использования свойств деления атома, в том числе, атомного оружия и мирного атома, стало испытание первой атомной бомбы в 1945 году. Произошло это 16 июля на полигоне в штате Нью-Мексико. Во время тех испытаний многие поняли, что ужасы Второй мировой войны немного померкли на фоне того, чтобы могло произойти, появись такое оружие чуть раньше.

В СССР первые ядерные испытания на полигоне произошли только спустя 4 года — 29 августа 1949 года. С тех пор у двух крупнейших держав были технологии, которые позволили не только запугивать друг друга своей силой, но и работать на благо мирного атома и применения этой разрушительной силы для того, чтобы нести свет и тепло в каждый дом.

Первая атомная электростанция была запущена в 1954 году в районе города Обнинск Московской области. Идейным вдохновителем и руководителем проекта был знаменитый советский физик, академик АН СССР и по совместительству “отец” советской атомной бомбы Игорь Курчатов.

Игорь Курчатов за работой.

Сколько энергии вырабатывает АЭС

Конечно, ту первую атомную станцию сложно сравнивать с современными, но именно она положила начало новому способу получения энергии, как первый iPhone запустил процесс смартфоностроения, а Ford T массовое производство автомобилей.

С тех пор количество атомных станций в мире сильно увеличилось и достигло 192 штук, 10 из которых находится в России (суммарно 33 энергоблока). По этому показателю наша страна занимает восьмое место в мире, а по мощности — четвертое. Подробнее поговорим об этом в конце статьи.

Суммарная мощность реакторов составляет примерно 392 ГВт. В числе лидеров находятся США (103 ГВт), Франция (66 ГВт), Япония (46 ГВт), Россия (25 ГВт) и Южная Корея (21 ГВт). По статистике именно атомные станции обеспечивают 16 процентов потребляемой электроэнергии в мире.

Высокий интерес к атомным электростанциям и их широкое применение вызвано тем, что их КПД составляет 40-45 процентов и более, а риски существенно меньше, даже несмотря на все страшные аварии, которые происходили. С одной стороны, кажется, что если взорвется, то мало не покажется, но с другой стороны, жертв на 1 полученный киловатт по статистике у АЭС в 43 раза меньше, чем у тепловых электростанций.

Тепловая электростанция тоже то еще сооружение.

Опасны ли атомные станции

В итоге мы получаем ситуацию, при которой атомная энергетика напоминает ситуацию с самолетами. Их многие боятся, но в реальности риск просто умереть на улице в сотни раз выше, чем разбиться на самолете. Просто аварии вызывают большой резонанс и разово погибает больше людей, но такие аварии случаются редко.

Кроме систем самой атомной станции, о которых мы поговорим ниже, они сопровождаются серьезными мерами предосторожности. Признаюсь честно, когда я находился рядом с Воронежской АЭС мне было немного не по себе, но когда я собрал побольше информации, я понял, что переоценивал ситуацию.

Вокруг любой атомной станции есть как минимум 30-километровая зона, в которой постоянно производится мониторинг ситуации и экологической обстановки. Это не зона отчуждения, так как в ней можно жить людям и даже заниматься земледелием. Ограничения касаются только трехкилометровой зоны в непосредственной близости от станции. Но это опять же сделано только с целью обеспечения дополнительной безопасности, а не из-за того, что там опасно находиться.

Так выглядит зона безопасности вокруг Балаковской АЭС.

Наверное, самым опасным периодом работы станции является момент загрузки топлива. Именно в этот момент реактор открывается и есть небольшой риск попадания радиоактивных отходов в воздух. Правда, делается это не часто (в среднем один раз в год) и выброс будет очень незначительным.

На чем работает атомная станция

Основным элементом, на котором работают атомные станции, является уран-235, который загружается в реактор в специальных картриджах, которые называются тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ). В одном реакторе их может быть несколько десятков и даже сотен.

ТВЭЛ доставляют к реактору на специальных платформах, а загружают их в него краном. Этот же кран участвовал в строительстве станции и погружал в специальную капсулу сам реактор.

Кстати, название ТВЭЛ получила компания, которая занимается производством ядерного топлива.

В год средний реактор использует около десяти килограмм топлива. Именно такой небольшой объем выделяет то количество энергии, которое и производит станция. Если говорить о производительности ядерного топлива, можно сказать, что один грамм урана-235 позволяет получить столько же энергии, сколько от сжигания топлива произведенного из двух тонн нефти. В итоге, всего десять килограмм топлива являются эквивалентом примерно семисот цистерн нефти.

Это только 15 цистерн, а аналогом 10 кг ядерного топлива является почти 700 цистерн.

Какими бывают атомные станции

Многие думают, что именно радиоактивное топливо вырабатывает электрическую энергию, но это не совсем так. Точнее, это совсем не так.

Работу атомной электростанции можно разделить на три основных этапа. На первом этапе энергия деления атома переводится в тепловую энергию. На следующем этапе тепловая энергия переводится в механическую. После этого превращение механической энергии в электричество становится делом техники.

Еще больше всего интересного вы можете узнать из нашего новостного канала в Telegram. Это бесплатно!

Реакторы делятся на три основных типа: одноконтурные, двухконтурные, трехконтурные. В начале разберемся, как работает двухконтурная схема, а чуть позже на ее примере посмотрим, как работают остальные типы.

Как работает атомная станция

Начальным этапом выделения энергии является, как я уже говорил выше, реактор. Он помещен в специальный закрытый контур, который называется первым. Им является, по сути, большая кастрюля, а точнее скороварка, так как жидкости внутри нее находятся под большим давлением. Так получается увеличить температуру кипения и повысить температуру работы всего первого контура.

Капсула, в которой находится реактор, называется гермообъем и имеет толстые стенки (не менее 15 сантиметров). Это позволяет удержать внутри большое давление и не дает радиации выйти наружу.

Упрощенно схема АЭС выглядит так.

Основной задачей ректора является выделение тепла для нагрева жидкости внутри контура. Происходит это за счет цепной реакции. В основе такой реакции лежит деление атомов нейтронами. При этом, после деления одного атома выделяется новые нейтроны, которые и дальше делят атомы. Таким образом количество нейтронов постоянно растет и атомов делится все больше.

Получается та сама цепная реакция, которая поддерживает сама себя, но если не остановить этот процесс, деление выйдет из под контроля, энергии выделится слишком много и произойдет взрыв. Собственно, так и происходит в атомной бомбе.

Чтобы этого не происходило, внутри ректора есть специальные стержни с бором, которые очень хорошо поглощают нейтроны и тормозят реакцию. Стержни имеют длину в несколько метров и постоянно то входят в реактор, то выходят из него, регулируя тем самым коэффициент деления нейтронов и, как следствие, скорость реакции. Если этот коэффициент меньше единицы, реакция тормозится, если больше — ускоряется, а если равен единице, то система сама поддерживает свою работу. Этой единицы и надо добиваться для стабильной работы реактора.

После того, как реактор нагрел воду внутри первого контура до температуры около 450 градусов, она проходит через трубку теплообменника и моментально нагревает воду второго контура. Та в свою очередь попадает в испаритель и уже водяной пар с температурой около 350-400 градусов раскручивает огромную турбину до 3000 оборотов в минуту. Именно эта турбина и вырабатывает электричество, которое по проводам уходит в электросеть.

Полная изоляция первого контура от второго позволяет добиться защиты рабочей жидкости и сточных вод от радиоактивного загрязнения. Это позволяет легко охлаждать жидкость для дальнейшей ее работы, ведь раскрутка турбины на является последним этапом работы второго контура.

После того, как водяной пар раскрутит лопатки турбины, он попадает в специальные конденсаторы, которые представляют из себя большие камеры. В них пар остывает и превращается в воду.

Так выглядит турбина АЭС производства Mitsubishi.

Пока температура воды все равно очень высокая и ее надо еще охладить. Для этого она или напрямую или через специальный канал поступает в градирню. Это такая труба, которую можно увидеть и на территории тепловых электростанций. Она имеет высоту около 70 метров, большой диаметр и сужается к верху. Обычно из нее валят клубы белого пара. Многие думают, что это дым, но это именно пар.

Вода с температурой, близкой к температуре кипения, распыляется в основании этой трубы и, смешиваясь с поступающим с улицы воздухом, парит и охлаждается. Средняя градирня может охладить до 20 000 кубометров воды в час или около 450 000 кубометров в сутки

После охлаждения, вода специальными насосами подается обратно в систему для нагрева и испарения. Так как воды требуется очень много, атомные станции сопровождаются достаточно большими водоемами и иногда разветвленной системой каналов. Это позволяет станции работать без перебоев.

Теперь можно вернуться к одноконтурным и трехконтурным АЭС. Первые имеют более простую конструкцию, так как у них нет второго контура и турбина раскручивается непосредственно нагретой реактором водой. Трудность заключается в том, что воду надо как-то очищать и такие станции менее экологичны.

Трехконтурную схему применяют на атомных станциях, оснащенных реакторами на быстрых нейтронах. Они считаются более перспективными, но должны комплектоваться дополнительным контуром, чтобы исключить контакт радиоактивного натрия с водой. В дополнительном контуре находится нерадиоктивный натрий.

Конечно, приведенная схема является примерной и упрощенной. Кроме этого, на станции есть различные технические строения, командный пульт, большое количество защитных систем, которые многократно дублируются, и другие вспомогательные системы. Кроме этого, на одной станции находится несколько энергоблоков, что тоже усложняет процесс ее контроля.

На территории атомной станции очень много разных строений. Балаковская АЭС.

На самом деле современная станция может не просто работать в автоматическом режиме, но и делать это вообще без человека. По крайней мере, это касается процесса управления энергоблоком. Человек нужен для контроля и внесения корректировок в работу в случае внештатной ситуации. Риск ее возникновения очень низкий, но на всякий случай за пультом дежурят специалисты.

Аварии с радиоактивными выбросами

Если уж мы заговорили об авариях на атомных станциях, давайте обсудим, как они классифицируются и какие их них были самыми крупными.

Для классификации аварий по их серьезности и силе воздействия на человека и природу они делятся на 7 степеней по Международной шкале ядерных событий, получая определенный уровень INES. На основании этого уровня можно судить был ли причинен вред людям и насколько было повреждено оборудование самой станции. Далеко не все уровни считаются опасными.

Например, инциденты на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года) и на АЭС Фукусима-1 (11 марта 2011 года) соответствовали максимальному седьмому уровню, а некоторые аварии, о которых даже почти никто не узнал, соответствовали четвертому уровню. Например, взрыв на Сибирском химическом комбинате (Россия, 1993 год), авария на ядерном объекте Токаймура (Япония, 1999 год) и авария в институте радиоэлементов во Флёрюсе (Бельгия, 2006 год).

Раз уж заговорили об авариях, стоит упомянуть и первую аварию с радиоактивным загрязнением. Оно произошло в Чок-Ривер лаборатории 12 декабря 1952 года.

Произошло оно вследствие ряда ошибок оператора и сбоев в системе аварийной остановки. Реактор в лаборатории вышел в надкритический режим работы. Цепная реакция сама себя поддерживала и выделение энергии в несколько раз превысило норму. В итоге активная зона была повреждена и радиоактивные продукты деления с большим периодом полураспада вместе с массой охлаждающей воды вылились в подвальное помещение. За год работы реактор был полностью восстановлен.

Как видим, аварии случаются и иногда их масштабы устрашают, но все равно по статистике работа АЭС гораздо безопаснее и несет меньше вреда, чем сжигание топлива. Разница экологичности уже достигает трех-четырехкратного уровня. На подходе термоядерные реакторы, которые должны сделать процесс еще более экологичным. Пока, по большому счету, проблема только в отработанном топливе.

Его надо как-то деактивировать и захоранивать. Ученые работают над этим. Будем надеяться, что они решат эту проблему.

Самые мощные АЭС в мире

1. Фукусима I и II (Fukushima), Япония (8 814 МВт)

2. Касивадзаки-Карива (Kashiwazaki-Kariwa), Япония (7 965 МВт)

3. Запорожская АЭС, Украина (6 000 МВт)

4. Йонван (Yeonggwang), Южная Корея (5 875 МВт)

5. Гравелине (Graveline), Норд, Франция (5 460 МВт)

6. Палюэль (Paluel), Верхняя Нормандия, Франция (5 320 МВт)

7. Каттном (Cattenom), Лотарингия, Франция (5 200 МВт)

8. Брюс (Bruce County), Онтарио, Канада (4 693 МВт)

9. Охи (Ohi), Фукуи, Япония (4 494 МВт)

10. Уинтерсберг (Wintersburg), Аризона, США (3 942 МВт)

Несмотря на аварию на станции Фукусима, она продолжает работать.

В настоящее время в мире насчитывается 192 атомные станции. В сумме на них расположены 438 энергоблоков. Они находятся на территории 31 страны. При этом явным лидером по выработке энергии атома является США. Суммарная мощность энергоблоков этой страны составляет больше 100 ГВт, и это чуть больше четверти мировой добычи подобной энергии.

Россия находится в этом рейтинге только на четвертом месте с результатом 6% (примерно 25 ГВт). Второе и третье места заняли соответственно Франция (17% и 66 ГВт) и Япония (12% и 46 ГВт).

В России находится 9 действующих атомных электростанций с 33 энергоблоками. Выше приведены самые мощные электростанции в мире, среди которых нет российских, а ближайшая к нам находится на территории Украины — Запорожская АЭС (6 ГВт).

Источник: hi-news.ru

Атомная электростанция, ее устройство, принцип работы

Атомная электростанция, ее устройство, принцип работы.

Атомная электростанция (АЭС) – это ядерная установка, назначением которой является выработка электрической энергии.

Атомная электростанция и ее устройство:

Атомная электростанция (АЭС) – это ядерная установка, назначением которой является выработка электрической энергии.

Атомная электростанция (АЭС) – это ядерная установка для производства электрической энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определенной проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом).

Отличие АЭС от иных видов электростанций заключается в том, что ее конструкция включает в себя ядерный реактор , являющийся ее основным компонентом. В качестве топлива в ней применяется уран-235.

АЭС располагается на территории нескольких зданий, в которых размещается комплекс сооружений, систем и оборудования, требуемых для обеспечения ее работы.

В главном корпусе АЭС находится реакторный зал, в котором располагаются:

– специальный бассейн, служащий для выдержки ядерного топлива ,

– машина для выполнения перегрузок топлива (перегрузочная машина ).

Работа этого оборудования контролируется персоналом – операторами, использующими в этих целях блочный щит управления.

Ключевой элемент реактора – зона, располагающаяся в бетонной шахте. В нем также предусмотрена система, обеспечивающая управление и защитные функции; с ее помощью можно выбирать режим, в котором должна проходить управляемая цепная реакция деления. Система обеспечивает и аварийную защиту, что позволяет оперативно прекратить реакцию в случае возникновения внештатной ситуации.

Во втором здании АЭС находится турбинный зал, в котором располагаются турбина и парогенераторы. Кроме того, имеется корпус, в котором перегружается ядерное топливо и хранится отработанное ядерное топливо в специально предусмотренных бассейнах.

На территории атомной станции располагаются конденсаторы , а также градирни, охладительный пруд и брызгальный бассейн, представляющие собой компоненты оборотной системы охлаждения. Градирнями называются башни, выполненные из бетона и по форме напоминающие усеченный конус; в качестве пруда может служить естественный или искусственный водоем. АЭС оборудована высоковольтными линиями электропередач, простирающимися за границы ее территории.

Строительство первой в мире атомной электростанции было начато в 1950 году в России и завершено четыре года спустя. Для осуществления проекта была выбрана территория неподалеку от пос. Обнинского (Калужская область).

Однако впервые вырабатывать электроэнергию начали в Соединенных Штатах Америки в 1951 году; первый успешный случай ее получения был зафиксирован в штате Айдахо.

В сфере производства электроэнергии лидируют США, где ежегодно вырабатывается более 788 млрд кВт/ч. В список лидеров по объемам выработки также входят Франция, Япония, Германия и Россия.

Принцип работы атомной электростанции:

Выработка энергии происходит при помощи реактора , в котором происходит процесс деления ядер. При этом осуществляется распад тяжелого ядра на два осколка, которые, находясь в очень возбужденном состоянии, излучают нейтроны (и др. частицы). Нейтроны, в свою очередь, вызывают новые процессы деления, в результате которых излучается еще большее количество нейтронов. Этот непрерывный процесс распада носит название цепной ядерной реакции, характерной особенностью которой является выделение большого количества энергии. Производство этой энергии и является целью работы атомной электростанции (АЭС).

Производственный процесс включает в себя следующие этапы:

- 1. преобразование ядерной энергии в тепловую;

- 2. превращение тепловой энергии в механическую;

- 3. преобразование механической энергии в электрическую .

На первом этапе в реактор выполняется загрузка ядерного топлива (уран-235) для запуска контролируемой цепной реакции. Топливо высвобождает тепловые или медленные нейтроны, что приводит к выделению значительного количества тепла. Для отведения тепла из активной зоны реактора используется теплоноситель , который пропускается через весь объем активной зоны. Он может иметь жидкую или газообразную форму. Образующаяся тепловая энергия служит в дальнейшем для генерации пара в парогенераторе (теплообменнике).

На втором этапе осуществляется подача пара в турбогенератор. Здесь происходит преобразование тепловой энергии пара в механическую – энергию вращения турбины.

На третьем этапе, с помощью генератора происходит преобразование механической энергии вращения турбины в электрическую , которая далее направляется к потребителям.

Классификация атомных электростанций:

Атомные электростанции классифицируются по типу действующих в них реакторов. Выделяются два основных вида АЭС:

– с реакторами, применяющими в работе тепловые нейтроны (водо-водяной ядерный реактор, кипящий водо-водяной реактор, тяжеловодный ядерный реактор, графито-газовый ядерный реактор, графито-водный ядерный реактор и пр. реакторы на тепловых нейтронах);

– с реакторами, использующими быстрые нейтроны (реакторы на быстрых нейтронах).

В соответствии с видом вырабатываемой энергии различают два вида атомных электростанций :

– АЭС для производства электроэнергии;

– АТЭЦ – атомные теплоэлектроцентрали, назначением которых является выработка не только электрической, но и тепловой энергии .

Одно-, двух- и трехконтурные реакторы атомной электростанции:

Реактор атомной станции бывает одно-, двух- или трехконтурным, что имеет отражается на схеме работы теплоносителя – она может иметь, соответственно, один, два или три контура. В нашей стране наиболее распространенными являются станции, оснащенные двухконтурными водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). По данным Росстата, на сегодняшний день в России работает 4 АЭС с 1-контурными реакторами, 5 – с 2-контурными и одна – с 3-контурным реактором.

Атомные электростанции с одноконтурным реактором:

Атомные электростанции этого типа – с одноконтурным реактором оснащены реакторами типа РБМК-1000. В блоке размещаются реактор, две конденсационные турбины и два генератора. Высокие рабочие температуры реактора позволяют ему одновременно выполнять функцию парогенератора, благодаря чему и становится возможным использовать одноконтурную схему. Преимуществом последней является сравнительно простой принцип работы, однако ввиду ее особенностей достаточно сложно обеспечить защиту от радиации . Это обусловлено тем, что при применении этой схемы воздействию радиоактивного излучения подвергаются все элементы блока.

Атомные электростанции с двухконтурным реактором:

Двухконтурная схема используется на АЭС с реакторами, относящимися к типу ВВЭР. Принцип работы этих станций следующий: в активную зону реактора под давлением осуществляется подача теплоносителя, в качестве которого выступает вода. Происходит ее нагрев, после чего она поступает в теплообменник (парогенератор), где нагревает до кипения воду второго контура. Радиация излучается только первым контуром, второй не имеет радиоактивных свойств. Устройство блока включает в себя генератор, а также одну или две конденсационных турбины (в первом случае мощность турбины составляет 1000 мегаватт, во втором — 2 х 500 мегаватт).

Передовой разработкой в сфере двухконтурных реакторов выступает модель ВВЭР-1200, предложенная концерном «Росэнергоатом». Она разработана на базе модификаций реактора ВВЭР-1000, которые изготавливались по заказам из-за рубежа в 90-х гг. и в первых годах текущего тысячелетия. В новой модели улучшены все параметры предшественника и предусмотрены дополнительные системы безопасности для снижения риска выхода радиоактивного излучения из герметичного отделения реактора. Новая разработка обладает рядом преимуществ — ее мощность выше на 20% по сравнению с предыдущей моделью, КИУМ достигает 90%, она способна работать в течение полутора лет без перегрузки топлива (обычные сроки составляют 1 год), ее эксплуатационный период равен 60 годам.

Атомные электростанции с трехконтурным реактором:

Трехконтурная схема используется на атомных электростанциях с реакторами типа БН («быстрый натриевый»). Работа таких реакторов основана на быстрых нейтронах, в качестве теплоносителя используется радиоактивный жидкий натрий. Для исключения его контакта с водой в конструкции реактора предусмотрен дополнительный контур, в котором используется натрий без радиоактивных свойств; это обеспечивает трехконтурный тип схемы.

Современный 3-контурный реактор БН-800, разработанный в 80-х – 90-х годах прошлого столетия, обеспечил России передовые позиции в области производства быстрых реакторов. Его ключевой особенностью является защищенность от воздействий, проистекающих изнутри или извне. В этой модели сведен к минимуму риск возникновения аварии, при которой расплавляется активная зона и в ходе переработки облученного ядерного топлива выделяется плутоний.

В рассматриваемом реакторе могут применяться различные виды топлива — обычные с окисью урана или МОКС-топливо на основе урана и плутония . Использование последнего приносит ряд преимуществ: во-первых, в этом случае могут быть использованы запасы энергетического плутония, во-вторых, появляется возможность утилизации оружейного плутония и сжигания изотопов актиноидов, содержащихся в облученном топливе тепловых реакторов и являющихся долгоживущими.

Показатель электрической мощности модели — 880 мегаватт, тепловой мощности — 2100 мегаватт .

Преимущества и недостатки атомных станций:

К плюсам и преимуществам АЭС следует отнести:

– отсутствие выбросов парниковых газов в атмосферу. Вредные выбросы присутствуют лишь в тех случаях, когда подключаются резервные дизельные генераторы , что происходит редко,

– существенное сокращение эмиссии углекислого газа. Согласно расчетам специалистов, в Европе атомные станции позволяют сократить выбросы углекислого газа примерно на 700 млн тонн в год,

– более низкий уровень радиоактивного излучения в сравнении с угольными электростанциями,

– отсутствие зависимости от источников топлива ввиду того, что для работы АЭС оно требуется в небольших объемах,

– высокую мощность (от 1000 до 1600 мегаватт на энергоблок) и круглосуточную работу,

– низкую стоимость производства энергии (что особенно относится к тепловой).

Недостатки атомных электростанций:

– опасность облученного топлива, переработка которого является сложной и дорогостоящей,

– весьма тяжкие последствия для окружающей среды в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,

– необходимость высоких капиталовложений.

Несмотря на свои минусы, атомная энергетика на сегодняшний день рассматривается в качестве наиболее перспективного способа получения энергии .

Источник: xn--80aaafltebbc3auk2aepkhr3ewjpa.xn--p1ai

Строительство АЭС в России (5101)

ОOO «Корпорация АК «ЭСКМ» (далее — ЭСКМ) ведет свою историю от треста «Электросевкавмонтаж», основанного в 1985 году Министерством энергетики и электрификации СССР для выполнения электромонтажных работ на объектах электроэнергетического строительства южных регионов Советского Союза. За эти годы «ЭСКМ» сохранил и увеличил коллектив до шести тысяч специалистов, стал стабильной, динамично развивающейся компанией, которая выполняет комплекс работ по монтажу, ремонту и наладке электротехнического оборудования и технических средств АСУ ТП на тепловых и атомных станциях и подстанциях любых типов, на объектах стройиндустрии и промышленности не только на территории России, но и за рубежом.

Сегодня ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» — многопрофильная компания с центральным офисом в Краснодаре и представительствами в Москве, Димитровграде, Курчатове, Подольске, Сосновом Бору, Троицке, Удомле, Фрязино, Чехове, Минске (Республике Беларусь), филиалами в Народной Республике Бангладеш, Исламской Республике Иран, Арабской Республике Египет и Венгерской Народной Республике. Подразделения компании (строительные, монтажные, наладочные и монтажно-наладочные управления, завод ЭСКМиндустрия, специальное тепломонтажное управление, учебно-курсовой комбинат) составляют основу компании и обеспечивают полный комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ собственными ресурсами, комплектацию полным объемом материальных ресурсов, в том числе изделиями и технологическим оборудованием собственной разработки и производства.

ЭСКМ традиционно участвует в строительстве практически всех крупнейших объектов атомной энергетики на территории России. В список работ на советских атомных станциях входят строительство Запорожской АЭС (блоки № 1, 2 по 1000 МВт), Ростовской АЭС (блок № 1 — 1000МВт), Калининской АЭС (блок №3 — 1000МВт), реконструкция Курской АЭС (блок № 1 — 1000 МВт), достройка первого энергоблока Волгодонской (Ростовской) АЭС.

В 2007 году «ЭСКМ» стал основной монтажной организацией, выполнившей монтаж электрооборудования и АСУ ТП на объектах энергоблока № 2 Ростовской АЭС — первого энергоблока, пущенного в России после многолетнего перерыва. В настоящее время в нашем активе работы на строительстве более десятка энергоблоков АЭС России: Ростовской, Нововоронежской, Калининской, Белоярской, Ленинградской, Курской.

Из значимого зарубежного опыта нужно отметить многолетнюю успешную работу на правах головной подрядной электромонтажной организации на АЭС «Бушер» в Иране и строительство обоих блоков Белорусской АЭС и АЭС «Руппур», Бангладеш. Конкурентным преимуществом ЭСКМ является предоставление комплексного продукта по выполнению строительно-монтажных работ, разработке проектной, конструкторской, технологической документации, поставке электромонтажных изделий и технологического оборудования собственного производства, а также выполнение работ по профессиональной подготовке и дополнительному образованию рабочих, руководителей и специалистов собственными силами.

На протяжении многих лет ООО «Корпорация «ЭСКМ» успешно работает в области конструирования и изготовления технологического оборудования и электромонтажных изделий на основе собственных технических условий, прошедших регистрацию в Центре стандартизации и метрологии России и согласованных заказчиками и ведущими проектными организациями России. Теплообменное, емкостное, фильтровальное оборудование, элементы системы пассивного отвода тепла (СПОТ), токопроводы, кабельные металлоконструкции, стенды первичных преобразователей КИПиА, стенды радконтроля, низковольтные комплектные устройства, проходки кабельные модульные, изделия для установки КИП на АЭС, трубопроводную арматуру ЭСКМ успешно поставляет на объекты атомной и тепловой энергетики не только в России, но и на АС и ТЭС Индии, Ирана, Ирака, Китая, Хорватии, Армении, Белоруссии, Турции, Бангладеш.

Кроме организации своевременных поставок изделий и оборудования, ЭСКМ нацелен на повышение производительности труда и качественное выполнение работ, которое достигается постоянной работой по поддержанию необходимой квалификации персонала. ЭСКМ обладает мощными трудовым и интеллектуальным ресурсами.

Численность персонала составляет более 6 тысяч человек, которые обеспечивают выполнение сложнейших строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с использованием новых современных технологий, техники, высокотехнологичного оборудования, в связи с чем, подготовка и повышение квалификации кадров остаются одним из приоритетных направлений по развитию и укреплению конкурентоспособности ЭСКМ. Ежегодно подготовку, переподготовку, обучение и повышение квалификации проходят около 40 % от общей численности персонала.

Дополнительным профессиональным образованием и повышением квалификации рабочего персонала занимается учебно-курсовой комбинат на уникальной материальной базе, созданной специалистами ЭСКМ и полностью соответствующей реальным условиям работы на объектах. В перечне профессий и специальностей, по которым ведется обучение и переподготовка более 40 позиций. Многочисленные победы специалистов ЭСКМ в конкурсе «Лучший по профессии в строительном комплексе атомной отрасли», проводимом РОСАТОМом, подтверждают репутацию ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» как надежного и качественного исполнителя строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» благодарит своих партнеров за профессионализм и надежность и открыто к расширению сотрудничества в области российской и зарубежной энергетики.

Следящие тест‐системы

“СТС” (Следящие тест‐системы) – инжиниринговая компания. Основные направления деятельности: разработка, производство и применение технологий систем преднапряжения конструкций при строительстве зданий и сооружений. “СТС” видит свою миссию в обеспечении современных строительных конструкций надежными и эффективными технологическими решениями. “СТС” выполняет разработку и производство материалов, систем и оборудования для преднапряженного железобетона, разрабатывает проектные и технологические решения, нормативно‐техническую документацию, а также выполняет строительно‐монтажные работы. Вертикальная интеграция компании позволяет обеспечить высокое качество на всех этапах производства работ. “СТС” со дня основания в 1991 году приняла участие в строительстве более чем 500 объектов с системами преднапряжения конструкций на территории стран СНГ. Стратегической целью является становление “СТС” как лидера среди континентальных компаний по передовым и наукоемким технологиям в сегменте преднапряженных строительных конструкций. “СТС” является единственным Российским конструктором и производителем систем преднапряжения, а также крупнейшей специализированной инжиниринговой компанией в странах СНГ. “СТС” ‐ надежный поставщик систем преднапряжения российским и зарубежным строительным подрядчикам. Научно‐технический потенциал компании позволяет быть готовым к реализации сложнейших технических решений в оперативные сроки.

Сезам

Акционерное общество «СЕЗАМ» (АО «СЕЗАМ») — предприятие Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Организовано 20.12.1991 г. на базе Тверского монтажного управления треста «Севзапэнергомонтаж». База предприятия размещена на территории промышленной площадки Калининской АЭС.

АО «СЕЗАМ» является специализированным предприятием по изготовлению, монтажу и ремонту тепломеханического оборудования и технологических трубопроводов, технологических и строительных металлоконструкций, нестандартного оборудования. Основное направление деятельности предприятия — сооружение объектов атомной энергетики. АО «Сезам» — одна из отечественных тепломонтажных организаций, которая выполняет работы по монтажу оборудования 1-го контура АЭС как в России, так и за рубежом. Организация принимала участие в строительстве энергоблоков №№ 3, 4 Калининской АЭС, энергоблоков №№ 2-4 Ростовской АЭС, энергоблока № 7 Нововоронежской АЭС. В настоящее время специалисты АО «СЕЗАМ» трудятся на площадке сооружения Белорусской АЭС.

Крымская АЭС

Недостроенная атомная электростанция, расположенная вблизи города Щёлкино в Крыму на берегу солёного Акташского водохранилища (которое планировалось использовать в качестве пруда-охладителя). Проект станции однотипен действующей Балаковской АЭС, недоведённым до проектной мощности Хмельницкой АЭС, Ростовской АЭС и АЭС Темелин.

Крымская АЭС в высокой степени готовности была заброшена после аварии на Чернобыльской АЭС (готовность первого энергоблока — 80 %, второго — 18 %). Первые проектные изыскания были проведены в 1968 году. Строительство начато в 1975 году.

Станция должна была обеспечить электроэнергией весь Крымский полуостров, а также создать задел для последующего развития промышленности региона — металлургической, машиностроительной, химической. Проектная мощность 2000 МВт (2 энергоблока) с возможностью последующего увеличения до 4000 МВт: типовой проект предусматривает размещение на площадке станции 4 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320.

В ноябре 1980 года стройка объявлена Республиканской ударной комсомольской, а 26 января 1984 года — Всесоюзной ударной. После строительства города-спутника Щёлкино, насыпи водохранилища и вспомогательных хозяйств, с 1982 года началось возведение непосредственно самой станции.

От керченской ветки железной дороги была проложена временная линия, и в разгар строительства по ней прибывало по два эшелона стройматериалов в сутки. В целом стройка шла без существенных отклонений от графика с запланированным пуском первого реактора в 1989 году. В реакторное здание первого блока уже был поставлен и установлен на проектное место уникальный полярный кран.

С помощью этого крана должны были осуществлять дальнейшие подъёмно-транспортные и строительно-монтажные операции внутри реакторного отделения: в период строительства АЭС: операции по складированию оборудования (частей реактора, корпусов парогенераторов, компенсатора, главных циркуляционных трубопроводов и насосов и др.), а затем их установке на проектное место. после пуска станции: выполнять транспортно-технологические и ремонтные работы по обслуживанию атомного реактора. Неблагоприятная экономическая ситуация в стране и катастрофа на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года привели к тому, что к 1987 году строительство было сначала приостановлено, а в 1989 — принято окончательное решение отказаться от пуска станции. К этому моменту на строительство АЭС было затрачено 500 млн советских рублей в ценах 1984 года. На складах оставалось материалов ориентировочно ещё на 250 млн рублей. Станцию начали медленно растаскивать на чёрный и цветной металлолом.

Башкирская АЭС

Недостроенная атомная электростанция, расположенная вблизи города Агидели в Башкортостане у слияния рек Белая и Кама. В 1990 году под давлением общественности после аварии на Чернобыльской АЭС строительство Башкирской АЭС было остановлено. Она повторила участь однотипных ей недостроенных Татарской и Крымской АЭС.

Проект Башкирской АЭС разработан в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 26 июня 1980 года № 540—176 на мощность 4000 МВт с расширением до 6000 МВт. С открытием финансирования, в 1980 году началось строительство Башкирской АЭС и города Агидель.

Проектная мощность станции должна была составить 4000 МВт — типовой проект, аналогичный действующей Балаковской АЭС и недоведённым до проектных мощностей Хмельницкой АЭС и Волгодонской АЭС, а также недостроенной Крымской АЭС. Проект предусматривал размещение на площадке станции 4-х энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000.

Запуск энергоблоков должен был осуществляться по мере их возведения, этот принцип поточного строительства уже был отработан при сооружении Балаковской АЭС. В сентябре 1990 года строительство Башкирской АЭС было прекращено на основании Постановления Верховного Совета Башкирской АССР «О прекращении строительства Башкирской атомной станции», инициированного Госкомитетом СССР по охране природы, который доложил Совету Министров СССР письмом от 14.12.90 г о невозможности «осуществления строительства БашАЭС по проекту, разработанному на основе устаревших нормативных документов и без учета результатов оценки воздействия на окружающую среду».

К этому времени на сооружение промышленных и социально-культурных объектов было затрачено около 800 млн долларов. К моменту остановки строительства было начато возведение реакторного отделения и машинного зала первого энергоблока, подготовлены котлованы под 2 и 3 энергоблоки.

Это означало очень высокую готовность объектов станции, поскольку согласно данного типового проекта АЭС возведение реакторных отделений является завершающей стадией строительства, когда уже полностью подготовлена вся инфраструктура — городок энергетиков, вспомогательные службы, пускорезервная котельная. Башкирская АЭС находится в ведении концерна «Росэнергоатом»: филиал «Дирекция строящейся Башкирской АЭС».

Филиал занимается разработкой документации по возобновлению строительства атомной станции, ведет изыскательские работы, занимается поддержанием более 230 объектов станции и связанной с ней инфраструктуры. На балансе дирекции строящейся БашАЭС находится более чем на миллиард рублей (ценах 2006 года) основных средств и незавершённого строительства.

В 1998 году Госсобрание Республики Башкортостан сняло запрет на строительство АЭС в Башкортостане. В 2001 году было достигнуто соглашение между Росэнергоатомом и руководством республики о возобновлении строительства: в апреле 2001 года вышел приказ № 244 министра РФ по атомной энергии «Об организации работ по строительству Башкирской АЭС».

В 2002 году Минатом России и Кабинет Министров РБ подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве и Декларацию о намерениях по сооружению Башкирской АЭС. В том же году Башкортостан был принят в состав «Союза территорий и предприятий по атомной энергетике Российской Федерации».

В декабре 2003 года переданы в концерн «Росэнергоатом» разработанные «Обоснования инвестиций в строительство Башкирской АЭС». В настоящее время строительная площадка Башкирской АЭС по оценке специалистов концерна «Росэнергоатом» является одной из наиболее перспективных.

Её техническое состояние, уровень обеспеченности промышленными базами и инженерными коммуникациями позволили бы снизить капиталовложения на сооружение энергоблока на 15-20 % (по оценке — около $200 млн). Результаты изыскательских работ, которые ведутся в настоящее время, подтверждают надёжность площадки, выбранной под строительство станции, по тектоническим, сейсмическим, инженерно-геологическим, гидрогеологическим и другим условиям.

Федеральной целевой программой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007—2010 годы и на перспективу до 2015 года» было предусмотрено финансирование только на поддержание консервации Башкирской АЭС, однако строительство атомной электростанции мощностью 2 млн кВт в Агидели предусмотрено в одобренной Правительством РФ программе «Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века». Одной из причин остановки строительства станции называлось размещение её в зоне возможной сейсмической активности.

Однако позднее на основании материалов по уточнённому дообследованию площадки, выполненных в 1990—1991 годах Академией наук СССР было выдано заключение о том, что по тектоническим сейсмическим условиям площадка Башкирской АЭС удовлетворяет нормативным документам. Предположительно, станция будет оснащена более мощными реакторами, кроме того по новому проекту первый энергоблок сдвинется на 100—200 метров, его возведение будет выполняться по новым строительным нормативам. Старая площадка пойдет под стройбазу или хранилище, то есть под вспомогательные сооружения. Принципиально за возобновление строительства БашАЭС высказался первый президент Республики Башкортостан М. Г. Рахимов в ходе рабочего визита в Агидель летом 2006 года.

Монтажно-строительное управление № 90 (МСУ-90)

Монтажно-строительное управление № 90 ведет свою историю с 1968 года. Оно было образовано в составе треста «Энергоспецмонтаж» Минсредмаша как самостоятельное подразделение для работы на ЛАЭС. После приватизации МСУ- 90 получило статус Открытого акционерного общества и в 1995 году вместе с ОАО «Сосновоборэлектромонтаж» стало основой будущего холдинга «ТИТАН-2».

В качестве главного исполнителя механомонтажных работ коллектив МСУ-90 смонтировал 8 энергоблоков на атомных электростанциях, уникальный реактор института ядерной физики РАН, принимал участие в монтаже тепловых сетей, отопления, вентиляции при строительстве жилых и хозяйственных зданий города Сосновый Бор. И это далеко не полный «послужной список» МСУ-90.

За эти годы сформировались трудовые традиции коллектива. «Сделать качественно и в срок – наше правило без исключений» — под таким лозунгом работают сварщики и монтажники на любом порученном им объекте. Специалисты ОАО «МСУ-90» ведут монтаж технологического оборудования и трубопроводов, металлоконструкций, включая металлооблицовку из нержавеющей стали, сварочные работы любой сложности, в том числе автоматическую сварку нержавеющих трубопроводов.

Организация располагает собственной лабораторией контроля качества сварных соединений. Постоянно обновляется парк механизмов и оборудования, ведется работа по повышению квалификации работников (имеет собственный учебный центр). Высокую эффективность и безупречное качество сварщики обеспечивают, применяя автоматическую сварку.

Сварочные автоматы ПОЛИСУД, которые используются специалистами МСУ-90 при проведении ремонтных работ на Ленинградской АЭС, повышают производительность труда на 60 – 70%. В марте 2009 года монтажники ОАО «МСУ-90» пришли на строительную площадку новой атомной электростанции — ЛАЭС-2. Заблаговременно в холдинге «ТИТАН-2» была проведена реструктуризация, в ходе которой в состав МСУ-90 влились организации, осуществляющие все виды внутреннего монтажа санитарно-технических систем и оборудования, монтаж наружного водопровода, наружных сетей канализации, дренажа, монтаж вентиляции и кондиционирования, противопожарного оборудования, а также гидротехнические работы. Это позволит организации осваивать предстоящие объемы строительно-монтажных работ при возведении промышленных объектов любой сложности.

Энергоспецмонтаж

ПАО «Энергоспецмонтаж» — предприятие Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». Созданный в апреле 1965 г. Трест «Энергоспецмонтаж» в настоящее время является крупнейшей отраслевой организацией, которая специализируется на выполнении механомонтажных работ на строительстве атомных электростанций, опытно-промышленных установок, объектов теплоэнергетики и химических производств.

Филиалы ПАО «Энергоспецмонтаж» работают в 8 регионах Российской Федерации и насчитывают более 2500 сотрудников. ПАО «Энергоспецмонтаж» выполняет весь комплекс работ, включающий в себя монтаж технологического оборудования АЭС, трубопроводов с различными технологическими средствами вспомогательных конструкций, промышленной вентиляции химических производств, нефте- и газоперерабатывающих предприятий. В разные годы компания выполняла работы по тепло-монтажу и вводу в эксплуатацию АЭС на российских и зарубежных площадках, химических и нефте-газовых предприятий страны. На сегодняшний день ПАО «Энергоспецмонтаж» в качестве основной отраслевой монтажной организации выполняет монтаж оборудования и трубопроводов в реакторных отделениях энергоблоков № 1,2 Курской АЭС, энергоблоков № 1,2 Белорусской АЭС, энергоблоков № 1,2 АЭС «Руппур» (Бангладеш), участвует в сооружении различных объектов Госкорпорации «Росатом».

Руппур АЭС

Бангладеш планирует построить АЭС в г.Руппур, в 200 км к северо-западу от столицы страны г. Дакка. Электростанция позволит решить проблему нехватки электроэнергии в регионе. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд долл., начало производства электроэнергии запланировано на 2014г.

Инжиниринговый дивизион Росатома

Инжиниринговая компания «АСЭ» (бывшее АО «НИАЭП») образовалась из Нижегородского (Горьковского) отделения «Теплоэлектропроекта», основанного в 1951 году. К проектированию АЭС институт приступил в 1968 году. И первый же проект — Армянская АЭС — оказался настоящим научным прорывом.

В рамках проекта разработана сейсмоустойчивая реакторная установка, которая в полной мере доказала свою безопасность и успешно перенесла тяжелое Спитакское землетрясение. В новейшей истории нижегородский «Атомэнергопроект» также оставил свой след. На счету компании первые в постсоветской истории пуски новых энергоблоков: первого (2001 год) и второго (2010 год) блоков Ростовской АЭС, третьего (2005 год) и четвертого (2012 год) блоков Калининской АЭС. С этих объектов началось возрождение атомной отрасли России. На сегодняшний день АО ИК «АСЭ» является головной организацией Инжинирингового дивизиона «Росатома».

Тяжпромарматура

Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры – ОАО «Тяжпромарматура» – крупнейшее специализированное предприятие России по производству трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной, химической, энергетической и других отраслей промышленности. Основано в 1728 году, с 1938 года производит трубопроводную арматуру.