Морфологический разбор зачастую вызывает у школьников затруднения, которые связаны с тем, что некоторые части речи (например, наречие, предлог, союз) изучаются недостаточное количество времени, а после их изучения задания на определение различных грамматических признаков встречаются редко. Это приводит к тому, что учащиеся не удерживают в памяти все морфологические характеристики этих частей речи, поэтому соответствующий разбор и вызывает затруднения.

Я предлагаю выдавать опорные схемы – планы анализа частей речи, причем такой план могут составлять и сами учащиеся, внося в них сложный (по их усмотрению) материал. Например, для кого-то сложность представляет то, по каким критериям существительные распределяются по склонениям, для кого-то сложным является понятие наклонения глагола.

Через многократное обращение к данным заготовкам не только приобретаются более крепкие знания, но и вырабатывается навык выполнения данного вида разбора.

Своим ученикам я рекомендую заводить специальные папки с подобного рода материалами и один экземпляр (целый, неразрезанный) хранить там, а другой экземпляр носить всегда с собой (например, в учебнике) в разрезанном на карточки виде. Учитель может моделировать план разбора по своему усмотрению, добавляя или убирая какой-либо опорный материал. Я предлагаю более полный вариант таких карточек, который включает и такие части речи, как слово категории состояния и звукоподражательные слова, выделяемые не всеми лингвистами в самостоятельные части речи.

Русский язык 7 класс (Урок№43 — Категория состояния как часть речи. Катег. сост. и др.части речи.)

1. Морфологический разбор СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО.

I. Часть речи – сущ., т.к. отвечает на вопрос “ЧТО?” (падежный вопрос) и обозн. ПРЕДМЕТ.

Н. ф. – … (И. п., ед. ч.)

II. Постоянные признаки:

- собственное или нарицательное,

- одушевленное (В.п. мн.ч. = Р.п. мн.ч.) или неодушевленное (В.п. мн.ч. = И.п. мн.ч.),

- род (мужской, женский, средний, общий (отн-ся одновременно и к м., и к ж. полу: плакса), вне категории рода (сущ., не имеющее формы ед.ч.: ножницы)),

- склонение (1-ое (м., ж. –а, -я); 2-ое (м, ср. – , -о, -е); 3-е (ж. – ); разносклоняемое (на –мя, путь);

адъективное (как прилагательные), несклоняемые (не изменяются по падежам и числам),

вне категории склонения (не имеющие формы ед.ч.)).

Непостоянные признаки: И. Кто? Что? В. Кого? Что?

- в … числе (ед., мн.), Р. Кого? Чего? Т. Кем? Чем?

- в … падеже (И, Р, Д, В, Т, П). Д. Кому? Чему? П. О ком? О чем?

III. Синтаксическая роль (задать смысловой вопрос и подчеркнуть как член предложения).

2. Морфологический разбор ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО.

I. Часть речи – прил., т.к. отвечает на вопрос “КАКОЙ?” и обозначает ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА.

Н.ф. – … (И.п., ед. ч., м. р.)

II. Постоянные признаки:

Качественное (м.б. в большей или меньшей степени)/относительное (не может быть в большей или меньшей степени) /притяжательное (обозначает принадлежность кому-либо).

Части речи в русском языке. Как определить часть речи?

- в степени сравнения (для качественных);

- в полной (какой?) или краткой (каков?) форме,

- в … падеже (для полной формы),

- в …числе (ед., мн.),

- в … роде (для единственного числа).

III. Синтаксическая роль (задать вопрос и подчеркнуть как член предложения).

3. Морфологический разбор ГЛАГОЛА.

I. Часть речи – гл., т.к. отвечает на вопрос “ЧТО ДЕЛАТЬ?” и обозначает ДЕЙСТВИЕ ПРЕДМЕТА.

Н.Ф. – … (инфинитив: что делать? что сделать?)

II. Постоянные признаки:

- вид (совершенный (что сделать?) или несовершенный (что делать?)),

- спряжение (I (ешь, ет, ем, ете, ут/ют), II (ишь, ит, им, ите, ат/ят), разноспрягаемое (хотеть, бежать)),

- возвратный (есть -ся, -сь.)/ невозвратный (нет -ся, -сь),

- переходный (употребляется с сущ. в В. п. без предлога)/ непереходный (не употребляется с существительным в В. п. без предлога).

- в … наклонении (изъявительное: что делал? что делает? что сделает? , повелительное: что делай?, условное: что делал бы? что сделал бы?),

- в … времени (для изъявительного наклонения: прошедшее (что делал?), настоящее (что делает?), будущее (что сделает? что будет делать?)),

- в … числе (ед., мн.),

- в … лице (для наст., буд. вр.: 1л. (я, мы), 2 л. (ты, вы), 3 л. (он, они)); в … роде (для прош.вр. ед.ч.).

. У глаголов в неопределенной форме (инфинитиве) непостоянных признаков нет, так как ИНФИНИТИВ – неизменяемая форма слова.

III. Синтаксическая роль (задать вопрос и подчеркнуть как член предложения).

4. Морфологический разбор ЧИСЛИТЕЛЬНОГО.

I. Часть речи – числ., т.к.отвечает на вопрос “СКОЛЬКО?” (или “КОТОРЫЙ?”) и обозначает КОЛИЧЕСТВО предметов (или ПОРЯДОК предметов ПРИ СЧЕТЕ).

Н.Ф. – … (И.п. или И.п., ед.ч., м.р.).

II. Постоянные признаки:

- разряд по структуре (простое/сложное/составное),

- разряд по значению (количественное + подразряд (собственно колич./дробное/собирательное)/ порядковое),

- особенности склонения:

– 1,2,3,4, собирательные и порядковые числ. скл-ся, как прил.

– 5–20, 30 скл-ся, как сущ.3 скл.

– 40, 90, 100,полтора, полтораста при склонении имеют 2 формы.

– тысяча скл., как сущ.1 скл.

– миллион, миллиард скл., как сущ. 2 скл.

– сложные и составные количественные скл-ся с изменением каждой части слова.

– сложные и составные порядковые числительные скл-ся с изменением только последнего слова.

Непостоянные признаки:

- падеж,

- число (если есть),

- род (в ед.ч., если есть).

III. Синтаксическая роль (вместе с сущ., к которому относится) с указанием главного слова.

5. Морфологический разбор МЕСТОИМЕНИЯ.

I. Часть речи – мест., т.к. отвечает на вопрос “КТО? ЧТО?” (КАКОЙ? ЧЕЙ? СКОЛЬКО? КОТОРЫЙ?) и не обозначает, а указывает на ПРЕДМЕТ (ПРИЗНАК или КОЛИЧЕСТВО).

Н.Ф. – …(И.п. (если есть) или И.п., ед.ч., м.р.)

II. Постоянные признаки:

- разряд по соотношению с другими частями речи (мест. -сущ., мест .-прил., мест. -числ.)

- разряд по значению с доказательством:

– личное, т.к. указ. на лицо;

– возвратное, т.к. указ.на возвращение действия на самого себя;

– притяжательное, т.к. указ. на принадлежность;

– вопросительное, т.к. указ. на вопрос;

– относительное, т.к. указ. на отношения простых предл. в составе сложного;

– неопределенные, т.к. указ. на неопределенные предм., призн., кол-во,

– отрицательные, т.к.указ. на отсутствие предм., призн., кол-ва;

– определительные, т.к. указ. на обобщенный признак предмета. - лицо (для личных).

- падеж,

- число (если есть),

- род (если есть).

III. Синтаксическая роль (задать вопрос от главного слова и подчеркнуть как член предложения).

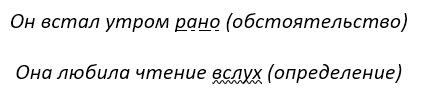

6. Морфологический разбор НАРЕЧИЯ.

I. Часть речи – нар., т.к. отв.на вопрос “КАК?” (КОГДА? КУДА? ПОЧЕМУ? и др.) и обозначает ПРИЗНАК ПРИЗНАКА.

Н.ф. – указывать только если наречие в степени сравнения.

II. Постоянные признаки:

- Неизменяемая часть речи.

- Разряд по значению: образ действия (каким образом?) – меры и степени (насколько? в какой мере?)

места (где? куда? откуда?) – времени (когда? как долго?)

причины (почему?) – цели (зачем? для чего?)

(Указать, если наречие местоименного типа, его вид: определительное, личное, указательное, вопросительное, относительное, неопределенное, отрицательное.)

Непостоянные признаки: в … форме … степени сравнения (если есть).

III. Синтаксическая роль.

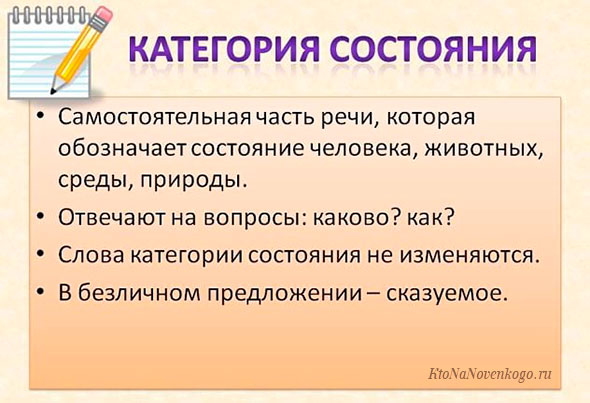

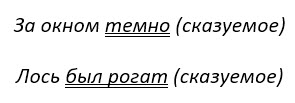

7. Морфологический разбор СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ.

I. Часть речи – СКС, т.к. обозначает СОСТОЯНИЕ человека, природы, ОЦЕНКУ ДЕЙСТВИЯ и отвечает сразу на два вопроса: “КАК?” и “КАКОВО?”

Остальные пункты, как у наречия, кроме разрядов по значению, которых у СКС не выделяют.

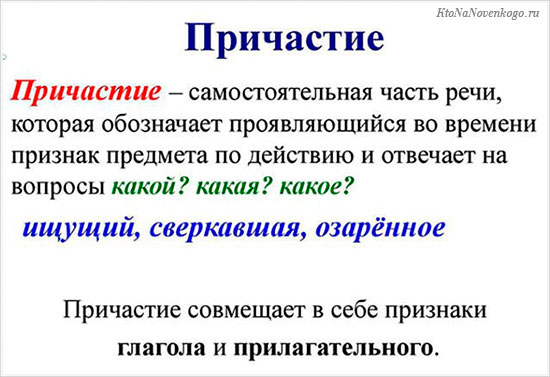

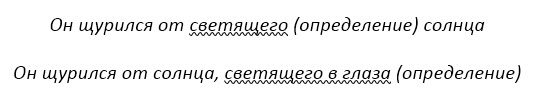

8. Морфологический разбор ПРИЧАСТИЯ.

I. Часть речи – прич., т.к. отв. на вопр. “КАКОЙ?” и “ЧТО ДЕЛАЮЩИЙ? ЧТО СДЕЛАВШИЙ?” и обозн. ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА ПО ДЕЙСТВИЮ.

II. Постоянные признаки:

- действительное (-ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-; -вш-, -ш-) или страдательное (-ем-, -ом-, -им-; -енн-, -нн-, -т-).

- вид (СВ – что сделавший? НСВ – что делавший?).

- возвратность (возвратное – есть -ся, невозвратное – нет -ся).

- время (настоящее: -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -ем-, -ом-, -им-; прошедшее: -вш-, -ш-, -енн-, -нн-, -т-).

- полная или краткая форма (только для страдательных).

- падеж (только для причастий в полной форме).

- число (ед., мн).

- род (только для прич в ед.ч.).

III. Синтаксическая роль (обычно бывают определением или сказуемым).

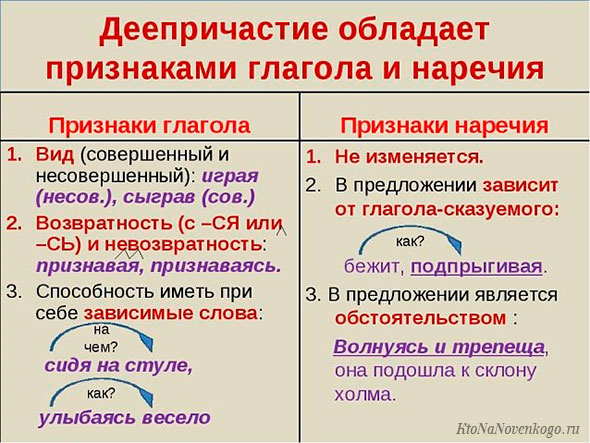

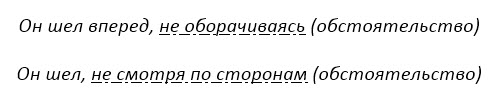

9. Морфологический разбор ДЕЕПРИЧАСТИЯ.

I. Часть речи – дееприч., т.к.отв.на вопр. “КАК?” и “ЧТО ДЕЛАЯ? ЧТО СДЕЛАВ?” и обозн.добавочное действие.

II. Постоянные признаки:

- Неизменяемая часть речи.

- Вид (СВ – что сделав?/НСВ – что делая?).

- Возвратность (возвр. – есть -ся, невозвр. – нет -ся).

III. Синтаксическая роль (чаще бывает обстоятельством).

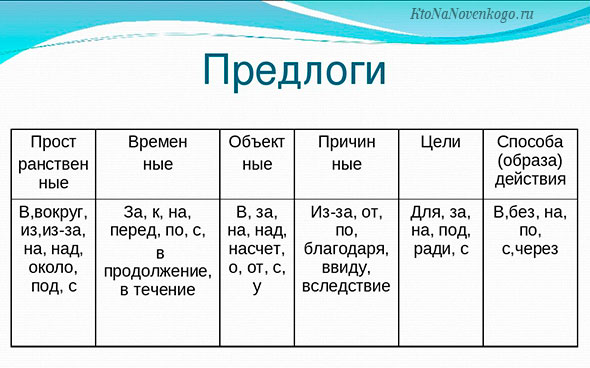

10. Морфологический разбор ПРЕДЛОГА.

I. Часть речи – предлог, т.к. служит для связи главного слова … с зависимым …

- Простой (из одного слова: из, в) / составной (из нескольких слов: в течение, в связи с ).

- Производный (перешел из другой части речи: вокруг) / непроизводный (из, к, об…).

- Неизменяемая часть речи.

III. Не является членом предложения, но может входить в его состав.

11. Морфологический разбор СОЮЗА.

I, Часть речи – союз, т.к. служит для соединения однородных членов предложения или простых частей в составе сложного предложения.

- Простой (из одного слова: и, а, но…) / составной (из нескольких слов: потому что…).

- Сочинительный (связывают ОЧП или ПП в составе ССП: и, тоже, либо, однако…) + группа по значению (соединительные: и; противительные: но; разделительные: или). Подчинительный (связывают ПП в составе СПП: потому что, так как, чтобы, словно…) + группа по значению (изъяснительные: что, временные: когда, условные: если, причинные: потому что, целевые: чтобы, следственные: так что; уступительные: несмотря на то что, хотя; сравнительные: как будто)

- Неизменяемая часть речи.

III. Не является членом предложения.

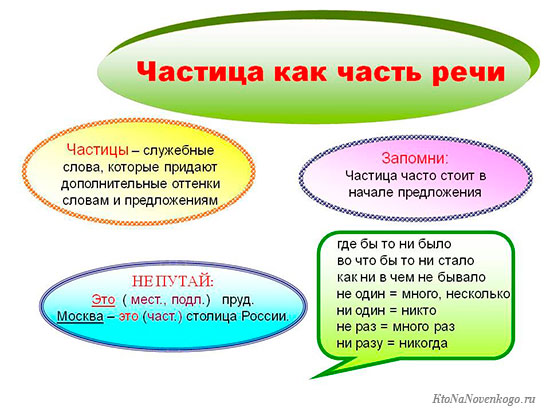

12. Морфологический разбор ЧАСТИЦЫ.

I. Часть речи – частица, т.к. придает доп.оттенки (какие именно: вопросительные, восклицательные, указательные, усилительные, отрицательные) словам или предложениям или служит для образования форм слов (каких именно: наклонения, степени сравнения).

- Разряд по значению: (формообразующие: более, пусть, бы…/смысловые: неужели, вот, именно…).

- Неизменяемая часть речи.

III. Не является членом предложения, но может входить в его состав.

13/14. Морфологический разбор МЕЖДОМЕТИЯ / ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНОГО СЛОВА.

I. Часть речи – межд. или зв/п.слово, т.к. выражает различные чувства или побуждение к действию/передают звуки живой или неживой природы.

Источник: urok.1sept.ru

Разбор слова «стройка»: для переноса, на слоги, по составу

Объяснение правил деление (разбивки) слова «стройка» на слоги для переноса.

Онлайн словарь Soosle.ru поможет: фонетический и морфологический разобрать слово «стройка» по составу, правильно делить на слоги по провилам русского языка, выделить части слова, поставить ударение, укажет значение, синонимы, антонимы и сочетаемость к слову «стройка».

Слоги в слове «стройка» деление на слоги

Как перенести слово «стройка»

Морфологический разбор слова «стройка»

часть речи : имя существительное;

одушевлённость : неодушевлённое;

род : женский;

число : единственное;

падеж : именительный;

отвечает на вопрос : (есть) Что?

Источник: soosle.ru

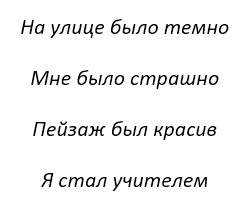

Что такое части речи – из чего состоят предложения

В этой статье мы расскажем, что такое ЧАСТИ РЕЧИ. Эту тему любой школьник начинает изучать еще в первом классе.

И потом она, так или иначе, присутствует на всех уроках русского языка вплоть до окончания школы.

Часть речи — это .

Части речи – это группы слов, которые можно объединить по морфологическим и грамматическим признакам. К тому же они выполняют одинаковые функции в предложениях.

В русском языке выделяют следующие части речи:

Первые девять позиций в этом списке, то есть от имени существительного до предикатива, называются САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ частями речи.

Они могут существовать сами по себе, без других слов и нести при этом определенную информацию.

А вот союз, частица и предлог – это СЛУЖЕБНЫЕ части речи.

Они могут только идти в связке с другими словами из основной группы. А сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки. И их легко распознать, так как к ним невозможно подобрать вопрос.

И наконец, междометия и модальные слова не относятся к какой-то определенной группе. Они нечто среднее между самостоятельными и служебными частями речи. Их так иногда и называют СЛУЖЕБНО-САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ.

История изучения частей речи

Считается, что самым первым человеком, который всерьез решил делить слова по классам, был древнегреческий философ и ученый Платон. Было это еще в 5-4 веке до нашей эры. Но классификация Платона была самой простой.

Он просто поделил все слова на две категории – имя и действие. То есть фактически в первой группе было большинство слов, а во второй только глаголы и деепричастия.

Если же говорить о российской истории, то тут пальма первенства у Михаила Ломоносова. В конце 18-века он издал книгу «Российская грамматика». И в ней он выделил две главные части речи – существительное и глагол. И было еще шесть служебных частей – наречие, местоимение, причастие, междометие, союз и предлог.

В дальнейшем история знает несколько важных этапов:

- 1831 год – известный русский филолог Александр Востоков издает «Русскую грамматику». Она очень похожа на труд Михаила Ломоносова, но в ней появляется прилагательное, как самостоятельная часть речи. А причастие названо ее частным случаем.

- 1858 год – Лингвист и историк Федор Буслаев издает свой труд «Опыт исторической грамматики». В нем количество частей речи уже девять. Три основных – существительное, прилагательное и глагол. И шесть служебных – числительное, местоимение, наречие, междометие, союз и предлог.

- 1901 год – Филипп Фортунатов (еще один русский лингвист) издал «Практическое языковедение». В нем он добавил к самостоятельным частям речи – наречие. А междометие, наоборот, вынес в отдельный класс.

- 1960 год – советский ученый Михаил Панов выпустил специальный учебник «О частях речи в русском языке». И в ней он разделил части реи на три категорию. В первую вошли существительное, прилагательное, глагол, наречие и деепричастие. Во вторую – числительные, местоимения и причастия. А в третью – междометия, частицы, предлоги и союзы.

Последний вариант максимально похож на тот, который используется и современными лингвистами. И теперь пришло время рассмотреть каждую часть речи более подробно.

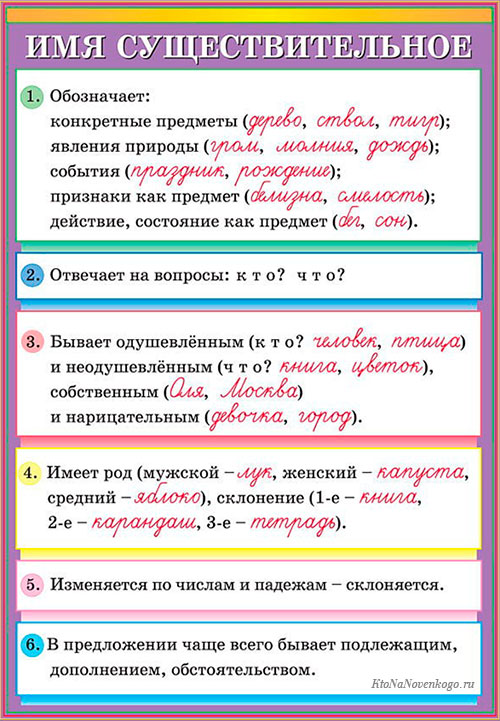

Имя существительное

Имя существительное – часть речи, которая может обозначать:

- различные предметы – книга, дерево, дом;

- явления природы – дождь, молния, торнадо;

- признаки – белизна, смелость;

- события – юбилей, праздник, смерть;

- действия – сон, прыжок.

Существительные отвечают на вопросы «Кто?» и «Что?».

Их отличительные признаки:

- Имеют род – мужской (лук), женский (ночь) и средний (окно);

- Имеют склонение – 1-ое (книга), 2-ое (дом) и 3-е (тетрадь);

- Изменяются по числам – единственное (карандаш) и множественное (карандаши);

- Изменяются по падежам – именительный (костюм), родительный (костюма), дательный (костюму), винительный (костюм), творительный (костюмом) и предложный (о костюме);

- Бывают неодушевленными (тарелка) и одушевленными (собака);

- Бывают именами нарицательными (девочка) и собственными (Дарья).

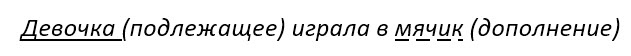

В предложениях имена существительными чаще всего бывают подлежащими и дополнениями. И подчеркиваются как в примере:

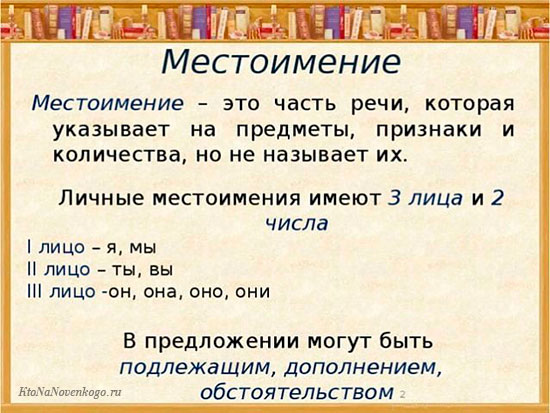

Местоимение

Местоимение – это часть речи, которая не говорит о конкретных предметах, не называет их количество или признаки. Оно всего лишь указывает на их наличие.

Все местоимения делят на следующие категории:

- Личные – я, ты, вы, мы, он, оно, она;

- Притяжательные – мой, твой, их, его, ее, наш, ваш;

- Отрицательные – никто, ничто, ничей, никакой, нечего, некого, нисколько;

- Возвратное – себя;

- Вопросительные – кто, что, каков, какой, сколько, чей, который;

- Определительные – любой, самый, сам, целый, каждый, иной, другой, весь;

- Неопределенные – нечто, некто, несколько, некоторый, что-нибудь, какой-то, кое-кто, кое-что;

- Указательные – столько-то, столько, такой-то, тот-то, такой, таков, тот, этот.

Также местоимения имеют три лица – 1-ое (я, мы), 2-ое (ты, вы) и 3-е (он, оно, она, они).

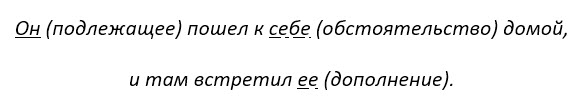

И в предложении эта часть речи может быть подлежащим, дополнением или обстоятельством.

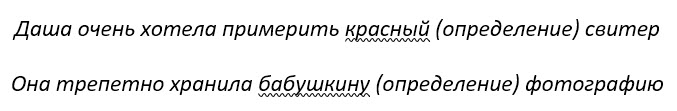

Имя прилагательное

Прилагательное – часть речи, которая отвечает на вопросы «Какой?» и «Чей», а также на их производные. Обозначает признак предмета.

Например, клубника может быть – спелой, красной, большой, свежей, мытой и так далее.

Прилагательные бывают:

- Качественные – обозначают основные признаки предмета. Например, красный, верхний, мокрый.

- Относительные – признаки, которые относятся к другим предметам. Например, летний день (день лета), деревянный дом (дом из дерева);

- Притяжательные – признаки, показывающие принадлежность к какому-то живому существу. Например, отцовский совет, лисий хвост, Дашин дневник.

Прилагательное чаще всего связано с существительным. И меняется вместе с ним по родам, числам и падежам. А в предложении эта часть речи, как правило, играет роль определения.

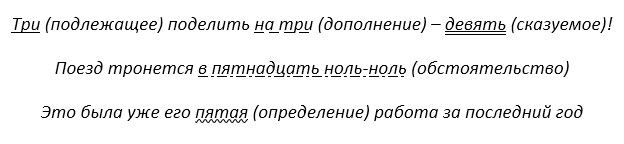

Имя числительное

Числительное – это часть речи, которая показывает или порядок предметов, или просто их количество. Отвечает на вопросы «Сколько?» и «Который?».

Числительные бывают:

- Количественные – пять, двадцать, сто пятьдесят;

- Собирательные – двое, пятеро, оба, обе;

- Порядковые – второй, пятый, десятый, сорок восьмой.

Числительные можно назвать универсальной частью речи. В предложении они могут быть практически на любой позиции, даже сказуемым.

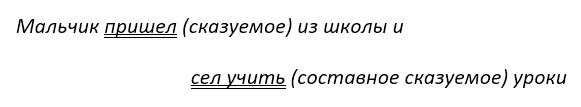

Глагол

Глагол – вторая по важности часть речи после существительного. Он обозначает или действие, или состояние предмета. Отвечает на вопросы «Что делать?» и «Что сделать?», а также их производные.

Признаки глаголов:

- Изменяются по времени – настоящее (читает), прошедшее (читал) и будущее (будет читать);

- Изменяются по числам – единственное (читает) и множественное (читают);

- В прошедшем времени и единственном числе изменяются по родам – мужской (читал), женский (читала) и средний (читало);

- Бывают совершенные и несовершенные.

- Имеют два вида спряжения.

Также глаголы имеют так называемую начальную форму, или инфинитив. В этом случае они отвечают на вопрос «Что делать?» и не разделяются на рода, числа или время. Например, читать, бежать, стрелять.

В предложении глаголы почти всегда являются или самостоятельными сказуемыми, или частью составного сказуемого.

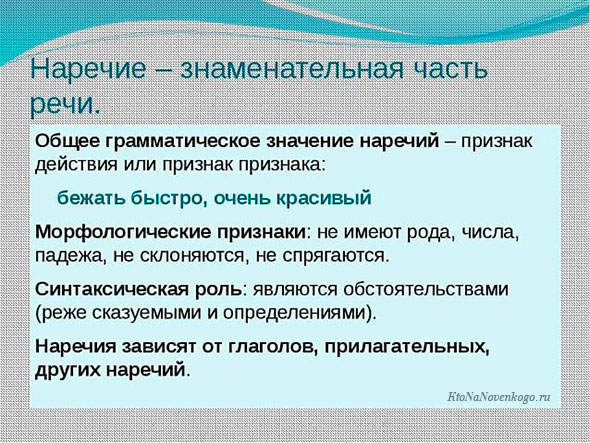

Наречие

Наречие – это часть речи, которая характеризует признак действия. То есть оно похоже на прилагательное, но при этом употребляется не с существительным, а с глаголом. Отвечает сразу на несколько вопросов – «Как?», «Куда?», «Где?», «Откуда?», «Зачем?» и «Почему?».

Признаки наречия:

- Обозначают признак действия – шел быстро;

- Обозначают признак признака – крайне непослушный;

- Обозначают признак предмета – чтение вслух;

- Не имеют родов, чисел, падежей;

- Не склоняются и не спрягаются;

В предложении чаще всего наречия выступают в роли обстоятельств. Хотя также могут быть определениями.

Причастие

Причастие — это часть речи, по которой можно определить признак предмета по состоянию или действию. Оно отвечает на вопросы «Что сделавший?», «Что делающий», «Какой?» и его производные.

Признаки причастий:

- Причастия называются действительные, если они обозначают признак, который выполняет сам предмет. Например, плачущий ребенок, светящее солнце, лающий пес.

- Причастия называются страдательные, если на признак оказывает действие не сами предметом, а чем-то извне. Например, постиранное белье, сгоревший костер, пробитое колесо.

- Причастие изменяется по родам, падежам и числам.

- Причастие в краткой форме может изменяться по родам.

- Причастия имеют только два времени – настоящее и прошедшее.

Причастие может быть в предложении как само по себе, так и с другими словами, и тогда это называется причастный оборот. И само причастие, и оборот выполняют роль определения.

Деепричастие

Деепричастие – особая форма глагола, обозначающее дополнительное действие к основному процессу. Отвечает на вопросы «Что сделав?» и «Что делая?».

Интересно, что некоторые лингвисты не считают деепричастие отдельной частью речи, а лишь ответвлением глагола. Но большинство, в том числе и школьные учебники, описывают деепричастие как часть речи.

Деепричастие объединяет в себе признаки глагола и наречия:

- Бывают совершенные и несовершенные – читая (несовершенная форма) и прочитав (совершенная форма);

- Напрямую зависит от основного глагола;

- Может иметь зависимые слова и образовывать вместе с ними деепричастный оборот;

Одно из главных правил русского языка – деепричастие и деепричастный оборот обязательно выделяются в предложении запятыми. И они играют роль обстоятельства.

Предикатив

Предикатив еще называют категорией состояния. Это слова, которые обозначают состояние живых существ или окружающей среды. Очень часто употребляются вместе с основным глаголом, а предикатив выступает в роли связки.

В предложениях предикативы – как с глаголами, так и сами по себе — являются сказуемыми.

Союз – одна из служебных частей речи. Она нужна, чтобы соединить однородные члены в предложении, части сложного предложения или сразу несколько предложений в одно.

Союзы бывают:

- Сочинительными – и, да, но, также, тоже, либо, только, зато;

- Подчинительными – что, как, когда, чтобы, пока, потому что, так как, раз, если, хотя, несмотря на то что, точно, словно.

Предлог

Предлог – это служебная часть речи, которая показывает зависимость одних членов предложения от других.

Предлоги бывают:

- Непроизводные, их еще называют первообразные – у, о, к, в, с, из, при, от, до, над, через, без;

- Производные, образованные от других частей речи – отыменные (путем, насчет, вследствие), отнаречные (мимо, сквозь, внутри) и отглагольные (кончая, включая, исключая, спустя, благодаря).

Частица

Частица – еще одна служебная часть речи, основная функция которой сводится к тому, чтобы образовывать новые слова или придавать уже существующим словам специальные интонационные оттенки.

Частицы бывают:

- Утвердительные – ну да, точно, так, да;

- Вопросительные – что ли, а, неужели, ли, разве;

- Указательные – это, вон, вот;

- Отрицательные – ни, не;

- Усилительные – прямо, просто, все-таки, уж все, ведь, же, ни, и, даже;

- Сравнительные – как бы, вроде, как будто, точно, словно, будто, как;

- Восклицательные – ведь, ну и, как, то-то, что за;

- Выделительные – исключительно, всего, хоть, только, лишь;

- Уточняющие – ровно, подлинно, как раз, именно;

- Сомнительные – едва ли, вряд ли.

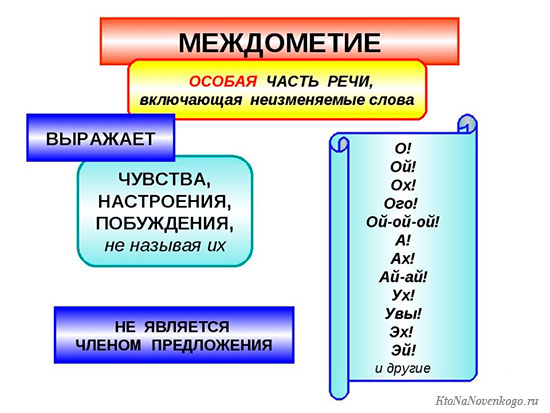

Междометие

Междометие – часть речи, с помощью которой можно выразить различные побуждения или чувства, но при этом не называть их конкретно.

Междометия бывают:

- Непроизводные – фу, увы, э, а, уф, эге, ох, ах, ау;

- Производные – извините, брось, господи, беда, ужас, батюшки.

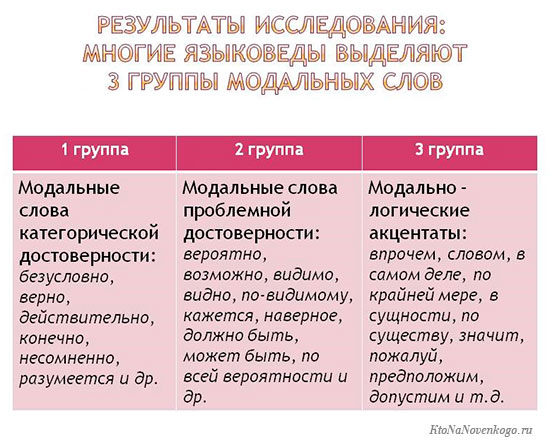

Модальные слова

И последняя часть речи в нашем списке.

Модальные слова показывают отношения человека к тому, что он говорит.

Примеры модальных слов:

- Утвердительные – безусловно, конечно, факт, правда;

- Предположительные – может быть, наверное, вряд ли, возможно, кажется;

- Эмоциональные – к сожалению, к счастью;

- Порядок – в частности, во-первых;

- Источник информации – по слухам, говорят;

- Привлекающие внимание – понимаете ли, видите ли.

Вот и все, что мы хотели рассказать о частях речи.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Картинки в статье отличные. Их просто распечатать и заучивать школьникам.

Вообще части речи в русском языке — это очень понятная тема. Просто достаточно задать правильный вопрос к слову и уже на 90% понятно, что это за часть речи. Надо просто самим родителям позаниматься с ребенком 1-2 часа, чтобы он просто наизусть выучил и тогда проблем вообще не возникнет. Я вон со своей заучил и сейчас как семечки щелкает все части речи.

Источник: ktonanovenkogo.ru