Архитектура тесно связана с социальной жизнью человека, с его социальными функциями в обществе, а они в свою очередь регламентируются теми идеальными нормами, которые складывались исторически вместе с системой мировоззрения (воззрения на мир, на его устройство), и первоначально вытекали из синкретического мифологического мировоззрения древних. Таким образом, здания, строения были тесно связаны с их функциональным назначением. Поддержание социального порядка, основанное на мифологическом представлении о мироустройстве, требовало устройства культовых сооружений. Безусловно, первые стоечно-балочные сооружения, которые появились в эпоху позднего неолита – мегалитические постройки, дольмены (рис.12.1.) – не жилища, а культовые сооружения, специфическое воздействие человека на природу ее же материалами, создание «искусственной природы» – то есть искусства.

Первоначально искусство древних было синкретическим, несло ряд функций. Особое положение архитектуры в ряду пространственных искусств состоит в том, чтов своем культовом значении архитектура формировалась как дом Бога, или дом, где человек может осуществить такую связь с Богом (где Бог или Боги персонифицируют целостное мироздание со всеми его взаимосвязями, жизнью и смертью).

КИНЕМАТОГРАФ. СЕДЬМОЙ ВИД ИСКУССТВА

Роль смерти в таких культовых сооружениях очень велика. Поэтому первые памятники архитектур связаны с гробницами, ритуальными захоронениями.

Постепенно человек стал ощущать себя представителем Бога на земле, и стал создавать «культовые строения» для себя. Так постепенно к функциям такого искусства как архитектура прибавилась еще одна функция – обеспечение жилища.

Рис.12.1.  |

Первобытная архитектура Дольмен Пулнаброн в Ирландии. Около 4000 года до н. э. Простейшая стоечно-балочная система |

Искусство — это сфера духовно-практической деятельности людей, которая направлена на художественное постижение и освоение мира[2]. Искусство призвано удовлетворять универсальную потребность человека, воссоздавать окружающую действительность в развитых формах человеческой чувственности (под этим понятием мы понимаем чувственно-интуитивный опыт человека в построении своей социо-культурной, человеческой жизни). Практика искусства многогранна, но есть одна его сущностная цель – социализация человека и утверждение его самоценности. Искусство непринуждённо и непосредственно воздействует на сокровенное и индивидуальное мировосприятие и мироотношение человека, способствует его развитию.

Искусство как мы видели ранее, многофункционально: оно познаёт, воспитывает, предсказывает будущее, оказывает сверхсмысловое (магия слов, красок, звуков, форм), внушающее, почти гипнотическое влияние и гедонистическое воздействие на людей, а также имеет другие функции. Полифункциональность искусства многое объясняет в его природе. Его специфика, отличающая его от всех других форм человеческой деятельности, в том, что искусство осваивает и выражает действительность в художественно-образной форме, и через полифункциональность, многогранность образа осуществляет связь человека с целым, в этом смысле оно существует во имя людей, и его высшая цель – гуманизм, счастье и полноценная жизнь человека. Поэтому ни в природе, ни в обществе, ни в духовной жизни человека нет таких явлений, которые были бы недоступны искусству или не интересовали его.

Строительство как вид искусства

Художественная культура представлена определенными видами искусства. Виды искусства — это исторически сложившиеся формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластические материалы, краски в изобразительном искусстве и т. д.).

В современной искусствоведческой литературе сложились определенная схема и система классификации искусств, хотя единой до сих пор нет и все они относительны. Наиболее распространенной схемой является его деление на три группы.

В первую — входят пространственные или пластические виды искусств, для которых существенным является пространственное построение в раскрытии художественного образа, который не изменяются во времени и воспринимаются зрением (архитектура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, дизайн, фотография).

Ко второй группе относятся временные или динамические виды искусства. В них ключевое значение приобретает развертывающаяся во времени композиция, они воспринимаются зрением и слухом (музыка, литература).

Третью группу представляют пространственно-временные виды, которые называются также синтетическими или зрелищными искусствами (хореография, театр, киноискусство, телеискусство, эстрадно-цирковое искусство).

Существование различных видов искусств вызвано тем, что ни одно из них своими собственными средствами не может дать художественную всеобъемлющую картину мира. Такую картину может создать только вся художественная культура человечества в целом, состоящая из отдельных видов искусства.

Пространственные виды искусства называют также пластическими, имеют предметный характер, т.е. выполняются путём обработки вещественного материала. Произведения этих видов искусств существуют в реальном пространстве и имеют объективные пространственные характеристики; образ и форма произведения в них не изменяются во времени, не имеют характера процесса, как в музыке.

Задача художественного решения проблемы пространства стоит перед любым творцом, создающим произведение пространственного искусства. Отсюда проистекает образная значимость в пространственном искусстве плоскостного или глубинного восприятия пространства, прямой или какой-либо другой перспективы, линии горизонта и точки зрения, тектоники и архитектоники.

Художник не копирует реальные пространственные объекты, а передает отношения между ними (напр., в уменьшении или в увеличении, на двухмерной плоскости или в трехмерном объеме, в приближении или удалении и т.д.). Художественная деятельность целенаправленно изменяет (перерабатывает) реальные пространственные структуры в соответствии со спецификой и особенностями материала того или иного вида искусства, а также для выявления сути предметов и выражения идей и чувств художника.

Пространственные искусства входят в состав многих синтетических искусств более или менее полноправным элементом. Живописец, архитектор, а иногда и скульптор участвуют в создании театрального спектакля, кинофильма, в оформлении массовых празднеств. Существуют попытки сочетать средства живописи с музыкой (например, «цветомузыка» композитора А. Н. Скрябина).

Архитекту́ра (греч. αρχη — здесь: основа, происхождение; и лат. tectum — дом, укрытие) — это наука и искусство проектирования и строительства. Архитектура – это система зданий и сооружений, являющая собой художественно организованное пространство. Это «каменная летопись», «музыка в камне».

Специфика архитектуры как вида искусства.

1) двуединство архитектуры как синтеза материальной и художественной сторон, так как она выполняет в жизни людей не только эстетическую функцию, но и практическую. Архитектура складывается из трёх формообразующих факторов: конструктивного, эстетического и эргономического. Древнеримский архитектор Витрувий назвал их: прочность, польза (функциональное назначение) и красота (создание художественного образа). Единство и гармония этих трёх факторов и создаёт архитектуру. Архитектура — это и художество, и инженерия, и строительство, требующее огромного сосредоточения коллективных усилий и материальных средств.

2) архитектура как вид искусства статична, пространственна.

3) архитектурные постройки обладают двумя «художественными измерениями» — внутренним (интерьер) и внешним (экстерьер, внешний фасад). Их образы связаны друг с другом определенной художественной логикой.

4) архитектура тяготеет к существованию в виде ансамблей. Ее сооружения искусно вписываются в естественный (природный) или урбанистический (городской) пейзаж.

5) архитектура не воспроизводит действительность изобразительно, а носит выразительный характер. Она не изображает действительность, а выражает какие-либо абстрактные идеи как мы сказали первоначально, это идеи выражающие определенное на данном историческом этапе соотношение искусственной природы человека (в том числе ее технических возможностей) к естественной природе.

6) она тесно связана с социальной средой, ярко отражает эпоху и одновременно создает её стиль.

Источник: megaobuchalka.ru

Строительство это вид искусства

Art gallery

Школа искусств

Omsk life

Самое читаемое.

- Орнамент

- Золотое сечение

- Краски темперные

- Цветоведение — характеристики и свойства цветов

- Пигмент — краска

Мы в контакте

| Архитектура |

| Словарь художника |

| Архитектура |

| Градостроительство |

| Виды архитектуры |

| Архитектурный стиль |

| История архитектуры |

| Органическая архитектура |

| Все страницы |

Архитектура ( лат. architectura от др.-греч. αρχι — старший, главный и др.-греч. τέκτων — строитель, плотник) — искусство проектировать и строить здания и другие сооружения (также их комплексы), создающие материально организованную среду, необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с современными техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества .

Архитектурой также называют облик зданий и сооружений. Кроме того, сами здания и сооружения собирательно называют архитектурой .

Между архитектурой, живописью и скульптурой есть существенная разница: архитектура пользуется почти исключительно геометрическими формами и только в орнаментике прибегает к органическим формам; живопись же и скульптура изображают преимущественно животные и растительные формы и лишь в аксессуарах обращаются к формам архитектурным, т. е. геометрическим.

По своей подчиненности известным математическим законам в области пропорций архитектура ближе всего подходит к музыке, которая подчиняется также математическим законам в области звуковых соотношений; в этом смысле архитектуру очень удачно называют «каменной» или «застывшей» музыкой. Каждое художественное произведение заключает в себе два основных элемента — отвлеченную идею и вещественное ее представление, т. е. иными словами сущность и форму. Соединение этих элементов в одно согласное целое представляет цель искусства; и если эта цель достигнута, то произведение безусловно может быть названо изящным. Следовательно, всякое изящное архитектурное произведение должно своим внешним представлением вполне обнаруживать внутренний смысл и назначение здания. В силу этого закона нельзя, например, церкви придать наружный вид театра или одноэтажному внутри зданию придать двухэтажный фасад.

Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах. Историческое развитие общества определяет функции и типы сооружений (здания с организованным внутренним пространством, сооружения, формирующие открытые пространства, ансамбли сооружений и другая недвижимость), технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений.

В отличие от конструирования и строительной техники , архитектура как искусство поднимается до уровня художественного обобщения и выражения представлений человека о пространстве и времени , строении Вселенной, смутного ощущения Вечности и своего места в зыбком и преходящем материальном мире. Поэтому архитектура как художественное творчество в строительных (конструктивных) формах принципиально символично . Как литературу не следует отождествлять с письменностью, так и архитектуру нельзя путать со строительством.

Многие исследователи архитектуры, подчеркивая важное значение приставки «архи», обозначающей «высшую степень чего-либо» (в данном случае строительного искусства), тем не менее определяют архитектуру весьма прагматично , утилитарно , как «систему материальных структур, формирующую пространственную среду для жизни и деятельности людей». Подобное определение, по меньшей мере, односторонне. Обычная оговорка, что «наряду с утилитарными вопросами архитектура решает также идеологические, социальные и эстетические задачи», еще хуже, поскольку, не делая различий между эстетическими и художественными функциями архитектуры, вообще лишает это искусство художественного смысла.

Глубинный, философский смысл архитектуры заключается в творческом преобразовании хаоса в космос , случайной, неоформленной, а потому и неуютной среды обитания в осмысленную композицию , «очеловеченную» форму.

В длительном историческом процессе «символизации» материальных форм выделяются качественно различающиеся этапы. Используя разные материалы и технические приемы, человек создает некую строительную конструкцию. Можно придать этой конструкции зрительную целостность , уравновешенность , ясность членений, завершенность. Эти качества мы называем тектоническими , они имеют эстетическую, но не художественную природу.

На основе только строительной конструкции (функционального типа структуры ) художественный образ создать нельзя. Для этого требуется не прагматическая, утилитарная, а иная, духовная тема . К примеру: преодоление физической тяжести или сопротивление нагрузке — тектонический (эстетический) образ, а полет души, вознесение к небу — художественный. Здесь и проходят границы архитектуры как вида художественной деятельности, отличия ее от эстетического формообразования в технике — дизайна . Формы могут использоваться одни и те же. Следовательно, различие не в формах, а в самом содержании искусства. Но это различие также непостоянно, оно изменчиво и подвижно в конкретных разновидностях строительной деятельности. Поэтому с формальной стороны границы архитектуры как вида искусства размываются; архитектура может превратиться в простое утилитарное формообразование, в отдельных случаях такие сугубо утилитарные сооружения могут обретать свою эстетику («промышленная архитектура», конструктивизм ), но так или иначе в поисках собственной выразительности архитектура стремится к изобразительности .

В архитектуре , декоративно-прикладном искусстве , дизайне , – тех видах пластических искусств , где невозможно выделить предмет изображения, – жанровая классификация замещается типологическими разделениями, основанными на функциях произведения ( в архитектуре выделяются типы дворца, храма, жилого дома и т.д., в свою очередь разделяющиеся на множество подтипов ). Архитектурная организация пространства населенных пунктов, создание городов, пригородных коттеджных поселков, планирование архитектуры малых форм , регулирование систем расселения выделились в особую область — градостроительство .

В архитектуре взаимосвязаны функциональные, технические, эстетические начала (польза, прочность, красота). Назначение, функции архитектурного сооружения определяют его план и объемно-пространственную структуру, строительная техника — возможность, экономическую целесообразность и конкретные средства его создания, строительная керамика — материалы и изделия из керамики, применяемые в строительстве. По назначению керамические материалы и изделия делят на следующие виды: стеновые изделия, кровельные изделия, элементы перекрытий; изделия для облицовки фасадов, изделия для внутренней облицовки стен, заполнители для легких бетонов, теплоизоляционные изделия, санитарно-технические изделия, плитка для пола, дорожный кирпич.

К стеновым изделиям относятся кирпич, пустотелые камни и панели из них. Кровельные изделия — черепица. Элементы перекрытий; изделия для облицовки фасадов — это лицевой кирпич, малогабаритные и другие плитки, наборные панно, архитектурно-художественные детали.

Изделия для внутренней облицовки стен — глазурованные плитки и фасонные детали к ним (карнизы, уголки, фигурные окна, пояски). Заполнители для легких бетонов — керамзит , аглопорит. Теплоизоляционные изделия — ячеистая керамика, перлитокерамика и др.

Образно-эстетическое начало архитектуры связано с ее социальной функцией и проявляется в формировании объемно-пространственной и конструктивной структуры сооружения.

Выразительные средства архитектуры — композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов, синтез искусств и др. Во второй половине 20 века социальные и научно-технические сдвиги вызвали появление новых функций, конструктивных систем, художественных средств архитектуры, индустриальных методов строительства.

Архитектор — специалист, занимающийся архитектурным проектированием, то есть разработкой планов зданий, их фасадов — в целом и в деталях, а также внутренних пространств.

Как вид искусства архитектура входит в сферу духовной культуры , эстетически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах.

По способу формирования образов архитектуру относят к неизобразительным (тектоническим) видам искусства, которые пользуются знаками , не допускающими узнавания в образах каких бы то ни было реальных предметов, явлений, действий и обращённых непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия .

По способу развёртывания образов архитектуру относят к пространственным (пластическим) видам искусства, произведения которых:

- существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени;

- имеют предметный характер;

- выполняются путём обработки вещественного материала;

- воспринимаются зрителями непосредственно и визуально.

Объёмно-планировочное проектирование (архитектура в узком смысле, зодчество) — основной раздел архитектуры, связанный с проектированием и строительством зданий и сооружений .

Архитектурная деятельность — профессиональная деятельность архитекторов, имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в себя

- творческий процесс создания архитектурного проекта ,

- координацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или для реконструкции,

- авторский надзор за строительством архитектурного объекта

Градостроительная деятельность

В середине XX века архитектурная профессия разделилась на две ветви: «объёмное проектирование» (которое ведает проектированием зданий — «объёмов»), и « градостроительство » (то есть проектирование городских районов или крупных многофункциональных комплексов).

Градостроительство — раздел архитектуры, решающий задачи проектирования и развития городской среды. В том числе комплексно охватывает вопросы развития планировочного решения города, строительства новых объектов, санитарно-экономические и экологические проблемы.

Одним из основоположников современного градостроительства считается Ле Корбюзье . Ему принадлежит большое количество градостроительных проектов (1922—1945), в которых проведена идея «свободного городского плана», или «зеленого города» («Лучезарный Город» — по Ле Корбюзье) — идея, получившая настоящее распространение лишь во второй половине XX век а.

Весьма важным (и дискуссионным) является вопрос о соотношении архитектуры и градостроительства.

О соотношении понятий архитектуры и градостроительства пункт 92 Афинской хартии (градостроительного манифеста, составленного Ле Корбюзье и принятого конгрессом CIAM в Афинах в 1933 году) говорит следующее:

- Архитектура приобретает первостепенное значение.

- Архитектура предрешает судьбу города.

- Архитектура определяет структуру жилища, первооснову градостроительного плана.

- Архитектура группирует жилища в крупные комплексы на основе точных расчётов.

Из сказанного следует, что Афинская хартия первичной считает архитектуру, исходя из принципа сомасштабности человеку: «Человек — мера всех вещей».

Однако существуют иные мнения. В частности, Зигфрид Гидион пишет:

В наше время архитекторы точно знают, что будущее архитектуры неразрывно связано с градостроительством. Один-единственный красивый дом сравнительно мало значит.

Очевидно, такой подход основан не на масштабе отдельного человека, а на масштабе крупных социальных групп, общества в целом.

Советская градостроительная школа также учила мыслить масштабами города как среды:

Невозможно почувствовать и выразить индивидуальный характер отдельного здания, не поняв его места в городе. Градостроитель… занимается объектами, которые по своим размерам и сложности на порядок превосходят обычное архитектурное сооружение.

Современное российское законодательство также рассматривает градостроительную деятельность как более широкое понятие, нежели архитектурную деятельность. В соотв. со ст. 1 ГСК РФ :

- территориального планирования ,

- градостроительного зонирования ,

- планировки территории ,

- архитектурно-строительного проектирования ,

- строительства ,

- капитального ремонта ,

- реконструкции объектов капитального строительства.

Урбанистика

В конце XX века , из градостроительства, на стыке социологии и общей теории систем, выделилась как самостоятельная дисциплина урбанистика, имеющая своим предметом город и принципы городского развития.

Ландшафтная архитектура

Ландшафтная архитектура — раздел архитектуры, посвящённый организации садов , парков и других сред, в которых материалом является ландшафт и естественная растительность. Ландшафтный архитектор занимается разбивкой парков , садов , озеленением городских микрорайонов и придомовых участков.

Дизайн интерьера

Дизайн интерьера — это профессиональная творческая деятельность архитекторов и дизайнеров по созданию функционального , эргономичного и эстетичного пространства внутри помещения архитектурно-художественными средствами.

Архитектура малых форм

Архитектура малых форм — раздел архитектуры, к которому относятся объекты функционально-декоративного (ограды), мемориального характера (надгробия), объекты, являющиеся частью городского благоустройства ( фонари), объекты-носители информации (стенды, рекламные щиты).

«Бумажная архитектура»

«Бумажная архитектура» — теоретическая деятельность архитекторов , состоящая в проектировании архитектурных форм без цели их последующей материализации. Пример бумажной архитектуры — графические циклы Якова Георгиевича Чернихова .

Архитектурный стиль

Архитектурный стиль может определяться как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции ). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических , технических , религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм , модерн и эклектика , функционализм , конструктивизм и ар-деко ) .

Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит.

Существуют такие стили (например, модерн ), которые в различных странах именуются по-разному.

В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по философии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии.

Несмотря на указанные недостатки, стиль как описательное средство является частью научного метода истории архитектуры , поскольку позволяет проследить глобальный вектор развития архитектурной мысли.

Принято выделять архитектурные стили глобального значения:

- Первобытная архитектура . VIII в. до н. э. — V в. н. э.

- Романский стиль . X—XII вв. . XII—XV вв. . Нач. XV — нач. XVII в. . Кон. XVI века — кон. XVIII в.

- Рококо . Нач. XVIII — кон. XVIII в.

- Классицизм . Сер. XVIII—XIX в.

- Эклектика . 1830-е — 1890-е гг.

- Модерн . 1890-е — 1910-е гг.

- Модернизм . Нач. 1900-х — 1980-е гг.

- Конструктивизм . 1920-е — нач. 1930-х гг.

- Постмодернизм . С сер. XX в.

- Хай-тек . С кон. 1970-х гг.

- Деконструктивизм . С кон. 1980-х гг.

- Динамическая архитектура . С нач. 21 века

История архитектуры

Архитектурные работы часто воспринимаются как культурные или политические символы, а также как произведения искусства . Исторические цивилизации часто отождествляются со своими архитектурными достижениями .

Историческое развитие общества определяет функции и типы сооружений (здания с организованным внутренним пространством, сооружения, формирующие открытые пространства, ансамбли), технические конструктивные системы, художественный строй архитектурных сооружений .

Архитектура как искусство представляет собой последовательное преображение утилитарной строительной конструкции — создание на ее основе эстетически выразительной целостности (тектоники), а затем и художественного образа отвлеченных идей (архитектоники), имеющих смысл, далеко выходящий за границы прагматической потребности укрытия, защиты от стихии и даже гармонизации жизненного пространства.

Эта имманентная, внутренняя тенденция развития имеет исторический характер. Она аналогична тенденции превращения простых утилитарных вещей — орудий труда, быта, охоты — в произведения прикладного искусства , а затем и в декоративные композиции, изначальная утилитарная функция которых «снимается» самим процессом развития, художественно преображается и становится символичной.

Многообразие типов и видов архитектурных сооружений, их практического назначения, различия используемых конструкций и материалов не могут скрыть однонаправленность исторического развития, в котором прослеживается главная цель — художественное преображение действительности . Следовательно, и специфика художественного творчества в архитектурных формах заключается не в их конструктивности, гармоничности, прочности или удобстве, а в ином — особенном духовном содержании.

Художественный смысл архитектуры раскрывается в преданиях «вольных каменщиков» — масонов — о «первом архитекторе» — Хираме из Тира , строителе Храма Соломона в Иерусалиме . Его убийство тремя учениками после окончания строительства — символ «захоронения Великих тайн» в архитектурных формах.

Древние зодчие придавали своему ремеслу магический смысл и вкладывали в него унаследованные от предков эзотерические (тайные) знания о Вселенной. Как правило, они совмещали в одном лице жреческие и архитекторские функции. Именно таким человеком был Хеси-Ра (егип. Hesi-Ra — «Отмеченный Солнцем»), египетский жрец бога Гора эпохи фараона Джосера (ок. 2800 г. до н. э.).

Предложена гипотеза, во многом подтверждаемая фактами, что Хеси-Ра был наставником Имхотепа, строителя пирамиды Джосера, и он владел секретами расчета пропорций (названных впоследствии «Божественным», или золотым сечением ) и правилом «Египетского Священного Треугольника».

Позднее и масоны, размышляя над композицией здания, видели в ней «Дух Космической красоты», а сам процесс строительства был связан с обрядом Посвящения в Великие тайны и символизировал познание единства Высшего, идеального, и низшего, материального, миров. Изощренность египетской и масонской символики невольно наводит на мысль, что этому искусству должно было предшествовать длительное развитие, возможно и в иных, неизвестных цивилизациях .

Первые постройки человека помогали ему лишь элементарно ориентироваться в пространстве — при помощи камней ( менгиров ), столбов, стенок, коридоров. Но столбы и крыша над головой, как и пещера, это только укрытие, а не архитектура.

Строительная конструкция со временем может стать весьма совершенной, прочной, надежной и даже изысканной по форме, иметь «украшения» — это ее эстетические качества, она может выполнять многие функции, но так и остаться «искусством строительства».

Архитектура как метод художественного творчества возникает от того, что человеческий разум имеет врожденную от Бога потребность, познавая мир, выражать себя, свои чувства, мысли, представления о Бесконечности, слагающиеся из конечных форм. Поэтому строительная конструкция — функциональный тип структуры, а архитектурная композиция — художественно-образная целостность.

А. Хильдебранд (Гильдебранд) определял «архитектоничную форму» как особую целостность «функциональных и пространственных ценностей», художественный смысл которой состоит в единстве «двигательных представлений» и «зрительных впечатлений». Другими словами, это особенное «единство», выраженное наглядно, материально, одновременно реально и ирреально.

В. Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери» сравнивает архитектуру с каменной книгой: «Сначала это была азбука. Ставили стоймя камень, и он был буквой. Позднее стали составлять слова. » .

В античности искусство архитектуры олицетворял мастер Диоп (Diopos — очевидна связь его имени с названием инструмента для измерения угла зрения и высоты предметов). Существуют предположения (им трудно возражать), что композиции древнейших сооружений строятся на «соответствиях» религиозных (символических) представлений о мироздании и строительных «моделей организации пространства». Отсюда двойственность их первичного замысла и «вторичных символических значений» отдельных элементов, форм , красок, материалов .

В самых ранних сооружениях — кромлехах («круговых камнях», 3—2-е тыс. до н. э.) и наиболее известного из них — Стоунхенджа в Англии — отчетлива эта двойственность: магический смысл композиции и ее утилитарное использование для астрономических наблюдений и физических опытов.

Знаменитые вавилонские зиккураты («небесные вершины»), ступенчатые пирамиды — культовые сооружения, но их происхождение объясняют воспроизведением еще более древних горных обсерваторий, недаром зиккураты состоят из семи ступеней, что символизирует число небесных сфер .

Китайские пагоды и мусульманские минареты , не менявшие своей формы в течение многих веков, происходят от сторожевых башен . Буддийские ступы с функциональной точки зрения считаются храмами , хотя вообще не являются архитектурой в европейском смысле этого слова, поскольку представляют собой монолит ; лишь внизу у них имеются реликварии , ниши для скульптур (в относительно редких случаях — святилища), а навершия именуются: «молодой лотос», «бутон банана».

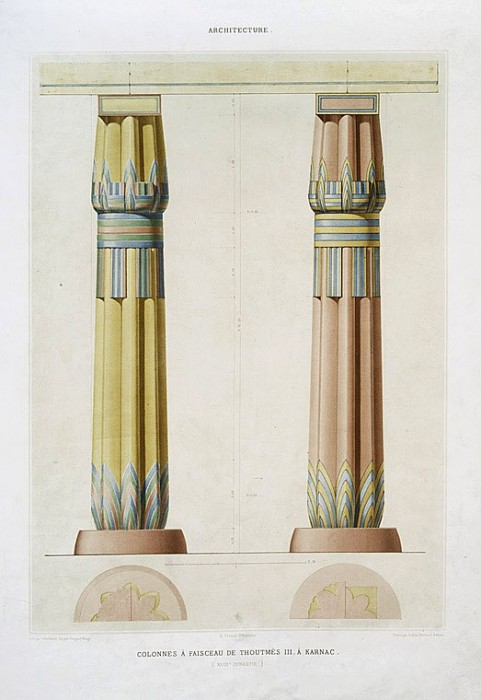

Таковы и египетские пирамиды — величайшие «архитектурные» сооружения древности, но по их внешнему виду нельзя догадаться о том, что находится внутри, размеры и форма не соответствуют функции гробницы, конструкции нет (в данном случае она тождественна композиции) и об их назначении до сих пор идут споры. Колонны древнеегипетских храмов в виде связанных пучков папируса или цветов лотоса изображают лес — их количество и способ расстановки не связаны с функцией опоры перекрытия. Пилоны египетского храма, оформляющие вход, не раскрывая своей функции, просто его загораживают. Зато своими наклонными боковыми сторонами пилоны изображают форму глинобитных построек, от которых они происходят.

Академическая традиция приписывает античной, прежде всего древнегреческой, архитектуре идеал гармонии функции, конструкции и формы. Грекам действительно удалось создать классическую форму колонны и выразить в ее рисунке идею опоры. Они даже придали этой опоре антропоморфный смысл, уподобив ее фигуре человека. Но во всех типах древнегреческих храмов несущим конструктивным элементом является массивная стена, а «прозрачные колоннады» лишь зрительно оформляют связь монолита здания с окружающим пейзажем . Как тонко подметил Г. Земпер, четыре столба по углам (без стен и перекрытия) уже создают образ убежища, но именно зрительный образ, а не реальную конструкцию. В сущности художественная функция колонны родственна омфалосу — каменному монолиту, символизирующему центр земли в храме Аполлона в Дельфах .

Земпер, рассуждая о «языке символов» в архитектуре Древней Греции, высказывает мысль, что в древнейшем искусстве различные плетения, ковры (Gewand) в качестве вертикальных завес на элементарной конструкции из шестов или столбов символизировали зрительное разделение пространства, а каменная стена (Wand) появляется позднее, лишь как вторичное средство придания прочности этому символу.

Если же вернуться к роману Гюго, то далее мы читаем: «Время — зодчий, а народ — каменщик. Символы переросли простые сооружения, чтобы развернуться, символу потребовалось здание. Столп — символ буквы, свод — символ слога, пирамида — символ слова. Величайшая книга — это Кёльнский собор».

Среди наиболее показательных в этом отношении примеров — египетская колонна с невидимой снизу маленькой абакой , благодаря которой кажется, будто потолок храма, расписанный золотыми звездами по синему фону, не опирается на колонны и парит в небе. Колонны, стилизованные под связанные стебли лотоса и папируса, расставлены таким образом, что с любой точки зрения между ними нет просветов, в результате чего возникает картина сплошного леса, зарослей.

В античной архитектуре, даже в наиболее конструктивном дорическом ордере , все детали — капитель , каннелюры , энтасис — не выражают, а именно изображают действие сил опоры. Ведь колонна, соединенная из отдельных мраморных барабанов с помощью деревянных штырей, не требует ни энтасиса, ни каннелюр, которые вытесывались на колонне в собранном виде. Расширение наверху, будто бы необходимое для перераспределения нагрузки, в форме плиты, освобождалось от тяжести с помощью зазора между абакой и архитравом .

Эолийская капитель в форме распускающегося цветка имеет двойственное, конструктивное и изобразительное, происхождение, благодаря чему, как и позднейшие формы ионической и коринфской капители, обретает метафорический смысл.

Форма шпиля имеет более символическое, чем утилитарное назначение. А огромный купол храма Св. Софии в Константинополе удивляет не прочностью конструкции, а ощущением Вознесения, поскольку тесно поставленные окна в барабане зрительно скрадывают простенки и купол кажется висящим в небе.

Интерьер готического собора поражает легкостью, изяществом и устремленностью вверх, к небесам. На самом деле огромные массы камня с немыслимой тяжестью давят вниз, прижимая здание к земле. Но эти силы с помощью остроумной конструкции каркасных сводов и аркбутанов выводятся наружу, передаются на контрфорсы за пределами здания.

Они не видны зрителю, находящемуся внутри, который наблюдает лишь стены, прорезанные огромными окнами с цветными витражами, и тонкие пучки колонн, совершенно несоответствующие реальной тяжести сводов. Замысловатая архитектура готических соборов, изначально призванная разрешить технические задачи перекрытия огромных пространств, в своем совершенном виде есть изображение устремления вверх, к Небу. Причем не выражение, а именно изображение, поскольку все детали, постепенно теряя свой конструктивный смысл, обретают наглядный, даже натуралистически -изобразительный характер. Таковы «лиственные» готические капители, крестоцветы , краббы , «льняные складки» и даже нервюры — вначале ребра каркасной конструкции, придававшие ей прочность и легкость, затем — элемент причудливого орнамента .

В Средневековье художественное переосмысление конструкции породило сомнительную теорию, которую французский медиевист В. Мортэ остроумно назвал «symbolisme a posteriori» («символизм задним числом»). Согласно этой теории, крестообразный план собора, образуемый пересечением нефа и трансепта и рожденный по вполне земным конструктивным причинам, уподоблялся фигуре человека с раскинутыми руками; его сердце — в средокрестии, голова — апсида , а довольно частое отклонение апсиды (алтарного выступа) от оси собора (доказано, что это происходило случайно) изображает якобы «склоненную голову распятого Христа». Треугольник, повторяющийся как в общей планировке здания, так и во многих деталях, символизировал Св. Троицу .

Но и идеальность формы египетских пирамид объясняют «скрытым символизмом» орфических фигур: квадрата в основании и треугольника в сечении. Пещерные храмы Азии — символическое изображение «небесной вершины в сердце человека».

Многие памятники мусульманской архитектуры, например «мечеть Омара» в Иерусалиме , как и античной ( «Башня Ветров» в Афинах ), имеют в плане восьмиугольник , что, предположительно, связано с символикой Мандалы, небесной диаграммы. Храм Неба в Пекине имеет восемь колонн.

Другие числа, наиболее часто встречающиеся в истории архитектуры: три, пять. Также, как восемь, тринадцать, двадцать один — все они составляют численный ряд Фибоначчи, что связано с явлением геометрической гармонии.

В эпоху Итальянского Возрождения в Венеции , в 1486 и 1497 гг., было издано сочинение «Об архитектуре» (18—16 гг. до н. э.) Витрувия, древнеримского архитектора и теоретика. В этом сочинении выдвинута знаменитая формула, ставшая законом классической архитектуры и известная как «триада Витрувия»: Прочность, Польза, Красота (лат. Firmitas, Utilitas, Venustas).

Эта триада наследует идеи античной, платоновской эстетики и одновременно отражает прагматический тип ренессансного мышления. Используя трактат Витрувия, архитектор Итальянского Возрождения Дж. Виньола в 1562 г. опубликовал «Правило пяти ордеров архитектуры», где канонизировал понятие ордера (лат. ordo — «порядок, строй») — закономерности связи несущей (колонна) и несомой (антаблемент) частей архитектурной конструкции. «Античные» ордера — дорический, ионический, коринфский в новой, «итальянской редакции», а также тосканский и композитный — изобретение римлян, в сочетании с арабской аркой стали повсеместно использоваться архитекторами.

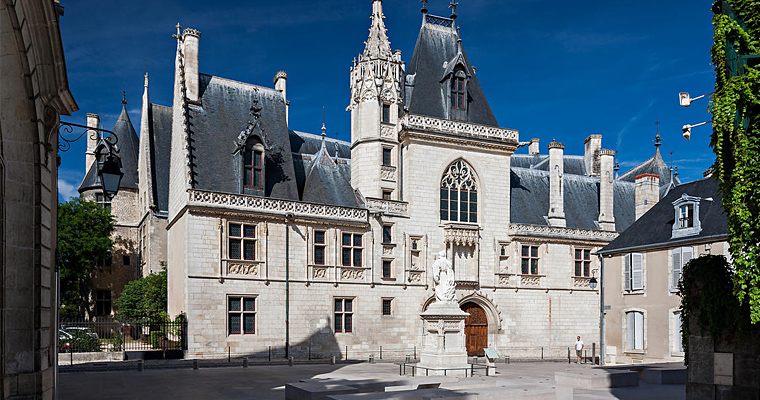

Л. Б. Альберти одним из первых в своих проектах середины XV столетия стал соединять римскую архитектурную ячейку (арку с приставленными к ней декоративными колоннами) и средневековую базилику . Он ввел своеобразную игру в ордер, используя его не конструктивно, а метафорически — изображая на поверхности стены пилястрами , тягами , архивольтами . Архитектор соединял ордер то с аркой, то со стеной, то с оконными или дверными проемами. Причем все эти детали выступали на плоскости стены незначительно, зрительно воспринимались почти графически , не разрушая плоскости.

Существует поговорка: «Архитектор прикрывает свои ошибки фасадом». Тем не менее значительная часть классической архитектуры — декорация фасада. В архитектуре эпохи Возрождения, как и в последующие классические эпохи, тектоника фасада не соответствует структуре внутреннего пространства сооружения. Эту проблему значительно усложнил А. Палладио, классик позднего Возрождения, он стал сочетать в одной композиции разные, почти несовместимые мотивы, создавая тем самым сложную игру плоскости стены и пространства здания.

В истории искусства утилитарная конструкция неумолимо превращается в художественный образ. И потому архитектура является в художественном смысле таким же изобразительным искусством, как рисунок, живопись, скульптура. Только здание, как, к примеру, ваза в декоративном искусстве, изображает не себя и не посторонний объект, а представление этого объекта в сознании художника. Рисовальщику или живописцу для изображения таких важных, наиболее общих идей, как величие, торжество, доблесть, сила, приходится прибегать к эзопову языку аллегорических фигур , атрибутов , эмблем .

Архитектор может выразить те же идеи, преображая конструктивные формы в изобразительные. В этом превращении и кроется смысл бифункциональности художественного образа в искусстве архитектуры. Казалось бы, архитектура должна стать самым понятным и самым популярным искусством по причине своей материальности, близости к жизни, но выходит обратное: это самое абстрактное из искусств и потому его изобразительная природа воспринимается немногими.

Объясняя изобразительную суть архитектуры, Б. Р. Виппер вспоминает категории средневековой эстетики: «природа созидающая» (лат. «natura naturans») и «природа созданная» (лат. «natura naturata»). Первое определение означает «природу созидающих сил», второе — «природу явлений». Архитектура изображает первую «природу идей»; живопись, скульптура, графика — вторую, «природу явлений». Вопрос, следовательно, заключается не в особой «неизобразительной природе» искусства архитектуры, а в особенностях предмета и метода изображения. Архитектура изображает не формы окружающей действительности , а силы, энергию, устремления, полет мысли в пространстве и времени; в более узком значении — функцию тех или иных элементов строительной конструкции.

В архитектурной композиции части ордера — базы, колонны, капители — представляют собой не конструктивные, реально работающие детали, а видимость, мнимость — изображение конструкции, части которой действительно работают, но их работа скрыта за внешними формами. Художественный образ пространства составляет смысл искусства архитектуры. Пространство, таким образом, выступает в качестве художественного содержания, а массы , объемы , плоскости , линии , его ограничивающие, — в качестве формы. Композиционные средства — общие для всех видов изобразительного искусства: ритм , пропорции , направленность .

Специфика изобразительности в искусстве архитектуры заключается не только в абстрагированности художественного языка, но и в характере изобразительного пространства. Оно имеет особый «двигательный» характер. В живописи и скульптуре изобразительное пространство воспринимается извне, со стороны. Причем в живописной картине создается пространство иллюзорное , а в скульптуре — осязательное .

Архитектурное пространство — всегда интерьер , поскольку зритель находится внутри организованного архитектурой пространства, даже когда осматривает здание снаружи. Это пространство обладает особыми «двигательными» масштабными и ритмическими соотношениями. Поэтому переживание архитектурного пространства человеком, находящимся внутри него, имеет специфический ритмико-моторный характер, и мы говорим о «чувстве пространства» архитектора так же, как о чувстве формы у скульптора или чувстве цвета у живописца. Это чувство, свидетельствующее о преображении строительной конструкции в художественную форму, создает «гармонический резонанс» с биологическим ритмом и пропорциями тела человека, вызывая в понятийном смысле неясные (предельно отвлеченные, абстрагированные), но чувственно-конкретные реакции: замирает дыхание, учащается пульс. Это и есть «переживание пространства» в образах силы, мощи, величия Духа.

Классическая архитектура, поскольку в ней переосмысливается сама история формообразования , воздействует на человека (если он достаточно интеллектуально и чувственно развит) подобным образом. И напротив, функционализм и конструктивизм в архитектуре, означающие отказ от художественной традиции преображения строительной конструкции, возвращают мышление к примитивным , архаичным формам.

По определению немецкого философа Г. Лейбница, архитектура — «духовная деятельность, бессознательно оперирующая числами». Двигательный и, отчасти, осязательный (как в скульптуре) характер изобразительного пространства архитектуры раскрывает еще одну сторону специфики этого вида искусства — его пространственно-временно́й характер. Онтологическое разделение видов искусства на «пространственные» и «временны́е» и отнесение архитектуры к «пространственным» искусствам неприемлемо прежде всего потому, что, игнорируя специфику художественного восприятия, вообще выводит архитектуру из области художественного мышления человека.

Зритель воспринимает здание не только в пространстве, но прежде всего во времени, в движении, т. е. не симультанно (франц. simultané — «одновременный»), а сукцессивно (франц. successive — «последовательный»). Причем воспринимая архитектурное пространство, мы должны проделать это не мысленно, а реально, физически: двигаясь мимо здания или обходя его вокруг, последовательно переживая ракурсы , меняющиеся точки зрения и неожиданно открывающиеся перспективы . Входя внутрь храма, мы должны пережить постепенное разворачивание нефа, увидеть, как стремительно вырастает подкупольное пространство и «воздвигается» алтарь. Именно так, в пространстве и времени, создается представление — художественный образ архитектурного сооружения. Особенности переживания архитектурного пространства породили два типа архитектурной композиции, связанные с разрешением двух идей: движения и пребывания в пространстве.

- Первый тип проявился в архитектуре древнеегипетского храма — аллеях сфинксов , чередующихся открытых дворов и закрытых залов , рассчитанных на движение процессий. К этому же типу относятся христианские базилики романского и готического периодов.

- Второй тип композиции связан с архитектурой древнегреческого храма, византийской церкви центрического, крестово-купольного плана , многими постройками Итальянского Возрождения .

В архитектуре стиля Барокко сливались обе тенденции. Историческое развитие двух типов архитектурной композиции связано с совершенствованием двух способов «мышления формой»: формосложения и формовычитания.

- Первый способ — тектонический , исторически связан со строительством из дерева и преображением деревянной конструкции в каменную.

- Второй, стереотомический , формировался в искусстве строительства из глины, кирпича в архитектуре Востока — древней Месопотамии, Персии, в древнерусском, мусульманском искусстве.

Древние греки, используя тектонический способ формообразования, стали создателями квадровой кладки из правильно отесанных каменных блоков , швы между которыми обрели конструктивное значение. Кладка из кирпича, напротив, создает впечатление сплошной, нерасчлененной массы. Способ формосложения провоцирует на «фасадную архитектуру», проектирование и строительство «от части к целому». Эта тенденция отчетливо выявилась уже в архитектуре Древнего Рима, а затем определяла характер архитектуры эпохи Возрождения и европейского Классицизма XVII—XIX вв.

Декорационный подход (лат. in-additio — «в прибавление») отвечает требованиям репрезентативности, парадности, но он имеет ограниченные возможности. Свободное, динамичное развертывание архитектурного пространства (лат. in-divisio — «разделением») господствовало в эпоху Барокко. Эта архитектура «волнения форм и перетекания пространств» изливалась контрастами масштабов, открытых и закрытых форм, динамикой многомаршевых лестниц и анфилад , глубокими, неожиданно открывающимися перспективами улиц и площадей. Первый тип архитектурного мышления более связан с графикой и рельефом (как это и было в эпоху Итальянского Возрождения), второй — по преимуществу живописен .

Динамичное и живописное архитектурное мышление также хорошо показывает, что точные расчеты, пропорционирование фасадов являются лишь первой ступенью гармонизации архитектурных форм, а композиция возникает в пространственно-временно́й среде, в движении, ракурсах и контрастах. В реальном зрительном восприятии не видны ни планы, ни разрезы, ни ортогональные проекции . Только в восприятии зрителя происходит преображение реальности в видимость, строительной конструкции в художественный образ.

Готовое здание легко обмерить, но никакими расчетами и построениями не может быть создан его художественный образ. С зрительной динамикой архитектуры связано и явление «романтики масштаба» — игры величин, обмана зрения, почти неуловимого превращения вполне осязаемых и материальных форм в мнимость , фантазию , полет воображения.

Это явление в наибольшей мере присуще искусству архитектуры, оно связано с природой художественного образа в этом виде искусства. Смешение масштабов в скульптуре или в живописной картине может только разрушить композицию. В архитектуре — это одно из главных выразительных средств. Теоретическое осмысление изобразительных и символических возможностей искусства архитектуры происходило непросто.

В Академиях архитектуру изучали только «по Витрувию», ордера — «по Виньоле», а понятие гармонии — «по Палладио». В XIX столетии, в эпоху прагматического мышления, преобладала теория «рациональной архитектуры», в сущности отождествлявшая понятия конструкции и композиции, что привело в начале XX в. к такому явлению, как конструктивизм и функционализм. Но вместе с этим, еще в начале XIX в., в эпоху Романтизма , возникло определение архитектуры как «застывшей музыки» (нем. «Die erstarrte Musik» или «gefrorene Musik»). Первым это определение дал В. Ф. Шеллинг в лекциях 1802—1803 гг. в Йене (изданы в 1859 г.). Его цитировали Г. Ф. Гегель, А. Шопенгауэр, Й. Гёррес.

Подобная идея разрабатывалась еще в античности пифагорейцами в теории гармонии чисел. Но немецкий поэт К. Брентано утверждал в 1816 г., что этот термин придумал именно Гёррес. В «Максимах и рефлексиях» Й. В. Гёте (1832), ссылаясь на Шеллинга, называл архитектуру «умолкшей мелодией» и вспоминал при этом древнегреческий миф об Орфее и Амфионе , своей музыкой оживлявших мертвые камни. С того времени стала актуальной и идея «единения искусств» (нем. Gesamtkunstwerk).

Действительно, архитектура и музыка создают аналогичные архитектонические конструкции — они мыслятся одновременно в пространстве и во времени, — только используются для этого различные композиционные материалы: в одном случае осязаемая масса, в другом — звук. Но ведь, в конечном итоге, то и другое имеет одинаковую физическую природу, и степень абстрагирования художественного языка музыки и архитектуры в большинстве случаев совпадают. Музыка, обособляясь от материи, изображает Универсум, а пространство в архитектуре «побеждает время, которое обретает архитектонику».

Архитектура — монументальное искусство, ее пафос выражен в долговечности . Несмотря на страшные потери и разрушения, вандализм в период социальных революций и войн, произведения архитектуры стоят и тогда, когда люди, их создавшие, уже ушли. Меняется пейзаж , мир становится неузнаваемым, а старинные здания, как островки вечности, своим покоем, тектоничностью создают ни с чем несравнимое ощущение устойчивости мира идей. Душа их создателей продолжает жить в камне, мраморе, дереве и даже в простом кирпиче, штукатурке, бетоне и стекле. Так возникла идея Всеобщей, универсальной архитектуры, в предчувствии которой Гёте писал: «Звуки отмирают, но гармония остается. » Обитатели идеальной архитектуры «живут и движутся среди вечных мелодий. Их Дух не оскудевает, и они приобщаются к высшему наслаждению» .

«ОРГАНИ́ЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУ́РА» (от позднелат. organizmo — «устраиваю, придаю стройный, естественный, природный вид») — течение в американской, а затем и в западноевропейской архитектуре начала и середины XX в., мастера которого стремились противопоставить свое творчество обезличенному «интернациональному стилю» Л. Мис Ван дер Роэ.

Основной принцип «органической архитектуры» — биоморфизм , уподобление художественных форм природным , естественным объектам . Теоретическая основа — бионика. Художественные предпосылки «органической архитектуры» складывались постепенно, в искусстве Модерна рубежа XIX—XX вв., в его флореальном течении (франц. floreal — «растительный, цветущий»).

Мастера Модерна А. Ван де Велде, Х. Обрист, В. Орта, Э. Ж. Гимар впервые стали применять в архитектуре и изделиях прикладного искусства «органогенные» формы (от франц. organique — «естественный, природный» и греч. genos — «происхождение»). Флореальные мотивы использовал в своих мистических архитектурных композициях А. Гауди.

Идеи новой «органической архитектуры» развивал в США архитектор Луис Салливан. Учеником Салливана был выдающийся американский архитектор Франк Ллойд Райт (1867—1959). Одним из первых Райт попытался отойти от функционализма «интернационального стиля» и проектировать здания, уникальность , неповторимость которых диктуется особенностями окружающего пейзажа.

«На протяжении всей истории архитектуры существуют две разные тенденции: одна, развивающаяся в сторону рационального, другая в сторону эмоционального и органического восприятия окружающей среды. Таковы два различных пути к решению пространства. Эти разные подходы к проблеме встречаются во всех культурах.

С начала цивилизации имелись города, которые планировались по правильно разработанной схеме, и другие, которые разрастались органически, как деревья. Даже в современной живописи и архитектуре существует разница между органическим и геометрическим восприятием. Ни одно из них не может считаться лучше другого. Художник имеет право выбора». «С самого начала, — писал далее Гидион, — восприятие Райта было органическим. На протяжении всего творческого пути Райт пытался выразить свое мировоззрение в „органической архитектуре“, как он ее называл».

В книге «Исчезающий город» (1932) и в утопическом проекте нового города (1935) Ф. Л. Райт выдвинул идею дезурбанизма (франц. desurbanisme от des — «от, против» и лат. urbanus — «городской») — рассредоточение города в сельской местности.

В отношении композиции отдельного здания на примере проектирования частных вилл архитектор Райт стремился выразить различия между эстетикой открытой конструкции и художественным образом сооружения, смысл которого раскрывается в тропах — метафорах , уподоблениях искусственных форм природным. Райт использовал окружающий пейзаж не только в качестве фона , вида за окном, но и вводил его внутрь архитектуры, как, например, фрагмент естественной скалы в знаменитой «вилле над водопадом» («Fallingwater»).

В центре дома он помещал камин — традиция первых американских поселенцев, но каждый раз особенный по конструкции и связи с интерьером . План дома — свободный, чаще на нескольких уровнях по высоте, причем он не проявлялся на внешнем облике здания и был как бы секретом хозяина. Даже в ранних проектах высотных зданий Ф. Л. Райт сосредоточивал всю тяжесть сооружения на массивных центральных опорах, а затем «завешивал» несущую конструкцию паутиной из бронзы и стекла . Это противоречило формуле чикагской школы архитектуры: форма определяется функцией, но, по мнению архитектора, уподобляло несущую конструкцию здания стволу дерева, а его оболочку — лиственному покрову. Функцию Райт понимал не в утилитарном смысле, называя ее «функцией человеческого духа».

В зданиях, созданных по проектам Р. Нейтра, Ф. Джонсона, Ч. Имса, испытавших воздействие идей Райта, стенами иногда в буквальном смысле становятся лес, небо и вода, поскольку еле заметная несущая конструкция ограничена прозрачным стеклом. В этом усматривают также влияние традиционной архитектуры Японии . В «органической архитектуре» выразительно сочетаются качества естественных, природных материалов: грубо обработанного камня , дерева, кирпича, красной меди .

Райт, связывая постройку с окружающим ландшафтом , никогда не строил дом на вершине холма, только на склоне, по его словам, «огибая вершину, как бровь огибает глаз». Архитектор говорил: «Если мы ставим дом на вершине горы, то зрительно уничтожаем и дом и вершину, а если на склоне — имеем и то и другое». На первом этапе развития «органической архитектуры» здание часто понимали, используя определение Й. В. Гёте, как «простое подражание природе». В отдельных случаях искусственные сооружения напоминают раковину улитки или пчелиный улей. Такова одна из наиболее известных работ Райта — здание Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке .

Со временем принципы формообразования «органической архитектуры» стали приобретать стилеобразующий характер, определяя особенную непрерывность, текучесть архитектурного пространства . Райт писал:

«Во имя выразительного течения непрерывной поверхности нужно совсем отказаться от балок и колонн, нагроможденных в качестве „сочленений“. Никаких карнизов. Никаких „деталей“, выполняющих роль соединений. Ничего. Не иметь абсолютно никаких придатков типа пилястр, антаблементов и карнизов. И не вводить в здание никаких соединений как „соединений“.

Ликвидировать разделение и разделительные швы».

Концепция непрерывности и пластичности придавала новой архитектуре не только «органичность» и живописность , но и символичность , включая это течение в русло романтического искусства. Символическое начало «органической архитектуры» развивал Р. Штайнер. Приемы «органической архитектуры» использовал финский архитектор Алвар Аалто (1898—1976). В 1945 г. в Италии была создана Ассоциация органической архитектуры. К мастерам «органической архитектуры» близки экспрессионисты Э. Мендельсон, Э. Сааринен, Х. Шарун, Ф. Шеллкопф. Произведения мастеров поколения 1970-х гг. граничат с сюрреализмом .

Использование материалов сайта «Шедевры Омска», только при наличии активной ссылки на сайт.

Источник: shedevrs.ru

4. Архитектура как вид искусства

Архитектура – один из древнейших видов искусства, выражающий в культовых и общественных сооружениях мировоззрение народа в конкретную историческую эпоху, определенный художественный стиль.АРХИТЕКТУРА (лат. architecture, отгреч.аrchitecton — строитель), зодчество – здания, другие сооружения или их комплексы, образующие материальную, художественно организованную среду жизнедеятельности человека.Также – искусство формировать эту пространственную среду, создавая новую реальность, обладающую функциональным значением, приносящую человеку пользу и доставляющую эстетическое наслаждение. Термин охватывает дизайн внешнего вида сооружения; организацию внутреннего пространства; выбор материалов для наружного и внутреннего применения, проектирование системы естественного и искусственного освещения, а также систем инженерного обеспечения; электро- и водоснабжение; декоративное оформление.Каждое из сооружений имеет определённое назначение: для жизни или труда, отдыха или учёбы, торговли или транспорта. Все они прочны, удобны и необходимы людям – это их обязательные свойства.

Виды архитектуры

Различают три основных вида архитектуры:

— архитектура объёмных сооружений.Она включает культовые и крепостные постройки, жилые дома, общественные здания (школы, театры, стадионы, магазины и др.), промышленные сооружения (заводы, фабрики и др.);

— ландшафтная архитектура, связанная с организацией садово-паркового пространства (скверы, бульвары и парки с «малой» архитектурой – беседками, фонтанами, мостиками, лестницами)

— градостроительство, охватывающее строительство новых городов и посёлков и реконструкцию старых городских районов.

Стили архитектуры

Архитектура тесно связана с жизнью общества, её взглядами и идеологией.В основе древнегреческой архитектуры лежит идея совершенного, физически и духовно развитого человека. Античные архитекторы все свои здания строили согласно пропорциям человеческого тела, воплощающего гармонию, противостояние стихии природы, величественную ясность и человечность«Стиль эпохи» (романский стиль, готика, и т.д.) возникает преимущественно в те исторические периоды, когда восприятие произведений искусства отличается сравнительной негибкостью, когда оно ещё легко приспосабливается к перемене стиля.

Великие стили – романский, готика, ренессанс, барокко, классицизм, ампир /вариация позднего классицизма/ — обычно признаются равноправными и равнозначными.Развитие стилей ассиметрично, что внешне выражается в том, что каждый стиль постепенно изменяется от простого к сложному; однако от сложного к простому он возвращается только в результате скачка. Поэтому смены стилей происходят различно: медленно — от простого к сложному, и резко – от сложного к простому.Романский стиль сменяется готическим в течении более ста лет – от середины ХІІ в. до середины ХІІІ в. простые формы романской архитектуры постепенно переходят в усложнённый готический стиль.В пределах готики затем зреет ренессанс.С возникновением ренессанса снова наступил период идеологических исканий, появления цельной системы мировоззрения. И вместе с тем опять начинается процесс постепенного усложнения и распада простого: ренессанс усложняется, и за ним является барокко. Барокко, в свою очередь, усложняясь, переходит в некоторых видах искусства (архитектура, живопись, прикладное искусство) в рококо. Затем снова происходит возвращение к простому, и в результате скачка на смену барокко приходит классицизм, развитие которого в некоторых странах заменил ампир.

Причины смены пар стилей в следующем: действительность не выбирает стиль среди существующих, а создает стиль новый и преобразовывает старый. Стиль созданный – первичный стиль, а преобразованный – вторичный.

Архитектура родного края

Архитектура Гродненской области

Борисоглебская (Коложская) церковь, памятник древнерусскойархитектурывторой половиныХІІ в.

Мирский замок, включенный в Список ЮНЕСКО, Лидский замок (XIV–XV вв.)

Архитектура Минской области

Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии (вторая половина XVII–началоXVIIIвв.)

Костёл Святых Симеона и Елены (Красный костёл) — памятник архитектуры неоготики с чертами модерна (1908 – 1910 гг.)

Несвижский дворцово-парковый комплекс (XVII–XVIIIв.)

Костёл бернардинцев в д. Будслав Мядельского района, памятник архитектуры барокко (XVIIIв.)

Архитектура Витебской области

Софийский собор, памятник архитектуры XI –XVIIIвв.

Спасо-Евфросиньевская церковь, памятник древнерусской архитектуры (1152 – 1161 гг.). На ее стенах и колоннах сохранились уникальные фрески.

Литература:

1. Герчук Ю.Л. Основы художественной грамоты. –М., 1998

2. Данилов В.Н. Методика преподавания изобразительного искусства и художественного труда. Мн., 2004

3. Кастерин Н.П. учебное рисование. –М.: Просвещение, 1996

4. Лазука Б. Слоўнік тэрмінаў па архітэктуры, выяўленчаму дэкаратыўна-прыкладному мастацтву. – Мн., 2001

Источник: studfile.net

Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Библиографическая запись: Архитектура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология. — Текст : электронный // Искусствоед.ру – сетевой ресурс об искусстве и культуре : [сайт]. – 2016. – URL: https://iskusstvoed.ru/2016/09/30/arhitektura-vidovaja-specifika-osobe/ (дата обращения: 12.10.2022)

Архитектура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология

6 лет ago Enottt Комментарии к записи Архитектура: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология отключены

Видовая специфика архитектуры

По способу формирования образов архитектуру относят к неизобразительным (тектоническим) видам искусства, которые пользуются знаками, не допускающими узнавания в образах каких бы то ни было реальных предметов, явлений, действий и обращённых непосредственно к ассоциативным механизмам восприятия. Эстетическая оценка произведения архитектуры определяется представлением о его способности обслуживать своё функциональное предназначение.

По способу развёртывания образов архитектуру относят к пространственным (пластическим) видам искусства, произведения которых:

- существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени;

- имеют предметный характер;

- выполняются путём обработки вещественного материала;

- воспринимаются зрителями непосредственно и визуально

Особенности художественного языка архитектуры

Выразительными средствами архитектурного искусства являются композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет используемых материалов. На эстетическое воздействие произведений архитектуры в значительной степени влияет конструктивное решение. Постройка должна не только быть прочной, но и производить впечатление прочной. Если создаётся впечатление недостаточности материала, то здание выглядит неустойчивым и ненадёжным, однако наблюдаемый избыток материала, производит впечатление чрезмерной тяжести. Всё это вызывает отрицательные эмоции.

От всех других искусств архитектура отличается, прежде всего, самым длительным процессом работы: живописец может закончить свою работу в несколько дней, работа архитектора может иногда требовать целой жизни.

Что означает первый и главный этап в процессе архитектурного проектирования — план здания? В глазах профана план здания есть не что иное, как очертание горизонтальной протяженности здания, как план его пола: чем нагляднее в плане подчеркнуты характерные качества пола, тем легче профану понять композицию будущего здания, так сказать, вообразить себя прогуливающимся по зданию. Напротив, архитектор видит в плане не протяженность здания, не очертания пола, а проекцию покрытия. Иначе говоря, архитектор читает план не в двух, а в трех измерениях, и, что еще важнее, он воспринимает план не снизу вверх, как это свойственно профану, а сверху вниз. Это восприятие пространства сверху вниз и составляет один из самых неопровержимых и самых глубоких признаков архитектурного творчества.

Не только в генезисе примитивного зодчества, но и в истории более развитых архитектурных стилей покрытие как первоисточник конструктивной концепции продолжает играть очень важную роль. Достаточно вспомнить, например, египетскую пирамиду, которая есть не что иное, как громадное, массивное покрытие над могильной камерой фараона. Точно так же индусская или китайская пагода представляет собой, в сущности целый ряд крыш, как бы наложенных одна на другую и постепенно сужающихся кверху. Кроме того, ближе присматриваясь к китайскому зодчеству, мы замечаем, что одним из самых оригинальных его признаков является именно своеобразная крыша с гибко изогнутыми крыльями, как бы органически сливающая архитектуру с пейзажем. Вообще, китайцы особенно цепко сохраняли в своем искусстве древнейшие традиции восприятия пространства сверху вниз: напомню вам, что в отличие от европейского живописца, который, желая изобразить внутренность комнаты, как бы смотрит сквозь переднюю стену, китайский живописец для этой цели снимает потолок и крышу и показывает внутреннее пространство сверху вниз.

Здесь мы соприкасаемся еще с одной принципиальной проблемой, знакомство с которой очень важно для правильного понимания архитектуры. Вы видели, какую крупную роль в архитектурном творчестве играет концепция пространства. Можно сказать, что именно ею определяется как индивидуальное дарование архитектора, так и общий характер целого стиля. С другой стороны, для каждого ясно, что в своей конкретной деятельности архитектор имеет дело не с пространством, а с той массой, которая ограничивает пространство, с тем материалом, из которого он создает фундамент и стены, опоры и крыши, что архитектор строит не пространство в буквальном смысле слова, а тела, огораживающие пространство. Возникает вопрос, что же, в конце концов, составляет стержень архитектурной концепции — пространство или масса?

Проблема эта издавна занимала теоретиков архитектуры, и до сих пор еще не умолкли споры между сторонниками пространственного и телесного истолкований архитектуры. Первые указывают на то, что именно своеобразное настроение простора, или вышины, или светлости, охватывающее нас при входе, например, в готический собор, или римский Пантеон, или собор св. Софии в Константинополе,— что именно это эмоциональное переживание пространства составляет сущность эстетического восприятия архитектуры. Вторые возражают, что само пространство как таковое не может быть оформлено человеческими руками, что пространство есть только пассивная среда, замкнутая телесными, кубическими массами, и что, следовательно, именно оформление этих масс, характер их тектоники, является главной художественной целью архитектора.

В истории архитектуры ясно различаются два типа стилей в их отношении к масштабу: одни стили (римская архитектура, архитектура барокко) стремятся усилить эффект отдельных элементов и, увеличивая их масштаб, тем самым часто ослабляют монументальность целого; другие стили (византийская архитектура, готика, ранний Ренессанс), напротив, трактуют детали тонко и мелко, жертвуя ими для монументальности общего впечатления.

Два основных метода комбинации массы и пространства — тектоника и стереотомия.

Проблема красочного цвета

Основная проблематика архитектуры

Основная проблема архитектуры есть проблема образа и выражения. (Виппер)

Фундаментальные проблемы архитектуры:

- Ее социальные и социально-функциональные аспекты, формо- и стилеобразование, семантика, эстетика и художественная образность, а также конструктивно-техническая, экономическая, социально-культурная и экологическая обусловленность архитектурной деятельности, этнокультурные и региональные особенности, сохранение историко-культурных ценностей, архитектурного наследия, взаимоотношение традиций и новаторства, творческое освоение исторического опыта. История архитектуры охватывает изучение закономерностей развития архитектуры в связи с общими закономерностями исторического процесса, историей культуры и общества;

- Выявление и изучение памятников архитектуры и градостроительства, закономерностей и особенностей процесса развития профессионального мастерства с древних времен до современности, роли и места российской архитектуры в мировом архитектурном процессе творчества мастеров архитектуры.

- Реставрация наследия охватывает анализ ценностей исторического наследия, проблемы его сохранения и включения в систему мировой культуры, выработку новых теоретических и научно обоснованных подходов к решению практических вопросов сохранения и восстановления конструкций и облика памятников архитектуры, анализ накопленного опыта.

- Реконструкция историко-архитектурного наследия охватывает исследование и выработку предложений по проблемам сохранения, консервации и модернизации исторически сложившейся городской среды, отдельных архитектурных комплексов и зданий, воссоздания утраченных архитектурных памятников.

Терминология

Также в предмет теории архитектуры входит система основных понятий (категорий) в том числе — архитектурная композиция, функция, форма, конструкция,архитектоника, архитектурная среда, симметрия и асимметрия и др. Объём — замкнутая, цельная единица среды, воспринимаемая извне. Пространство — часть среды, воспринимаемая изнутри

Как и всякая наука, теория архитектуры обладает своим понятийно-категориальным аппаратом. Категориями называются основные понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны действительности или отдельные явления, связи и отношения предметов. Только совокупность всех категорий даёт нам возможность представить предмет в целом, логику его построения, законы его развития.

Литры

- ⊗ Очерки теории архитектурной композиции / Гл. ред. А.И. Гегелло. — букинистическая штука

- ⊗ Некрасов А.И. Теория Архитектуры — такая же

- Янсоны

- Герчук

- Ильина — Введение в иск

- Виппер, раздел «Архитектура»

- Вёльфлин отчасти

- Гутнов

- Краткий справочник по архитектуре

Это по теории. По истории архитектуры есть масса других замечательных вещей, к примеру базовая «Всеобщая история архитектуры в 12 томах»

Специфика архитектуры как вида искусства

Римский архитектор Витрувий в трактате «Десять книг об архитектуре» так сформулировал три основных закона этого вида изобразительного искусства: firmitas, utilitas, venustas — прочность, польза, красота. И действительно, нет зданий, не имеющих функционального назначения (польза). Люди всегда стремятся к тому, чтобы создаваемые ими архитектурные сооружения существовали максимально долго (прочность). Конечной целью архитектора является не просто постройка сооружения, а создание художественного образа (красота) — именно этой стороной архитектура соприкасается с изобразительным искусством.

Трудности, с которыми сталкивается архитектор, вызваны прежде всего тем, что архитектура, с одной стороны, это искусство самое материальное, да еще сугубо утилитарное, а с другой — абстрактное, рождающееся из чисел и точных расчетов. Она соединяет в себе черты живописи и графики, оперируя линиями, плоскостями и цветом, и черты скульптуры, оперируя массами и объемами. Но ни живопись, ни графика, ни скульптура не связаны так с социальной средой, не отражают столь выпукло и ярко эпоху и одновременно не создают ее стиль, как архитектура.

Источник: iskusstvoed.ru