История города Заволжье неотделима от истории строительства Горьковской ГЭС, в определённом смысле загадочной и в некоторых моментах труднообъяснимой.

Самая длинная плотина в мире для гидроэлектростанции на равнинной реке, имеющая в плане форму буквы Г, длинной стороной тянется на несколько километров вдоль старого русла реки Волги. Такая конфигурация тела плотины вдоль русла реки сразу вызывает вопрос, чем руководствовались проектанты, выбирая столь затратный вариант?

Ведь строительство плотины, к примеру, у города Чкаловска позволило бы сделать плотину в три раза короче, и соответственно, значительно дешевле.

Почему же был выбран наиболее дорогостоящий вариант и кто же его отстоял?

Тридцать лет назад мне довелось услышать от Ивана Порфирьевича Железова, председателя колхоза «Красный маяк» в Городецком районе, удивительную историю, к которой я отнёсся тогда с некоторым недоверием. Содержание её таково.

В соответствии с планом ГоЭлРо (ГОсударственная ЭЛектрификация РОссии) на реке Волге должны быть построены несколько гидроэлектростанций, в том числе рядом с городом Чкаловском, где два гористых берега близко подходят друг к другу что позволяло соединить берега реки более короткой плотиной, чем где либо на значительном расстоянии от этого места. Похожие геологические особенности местности намного ниже по течению реки — у Жигулей, где позже также была сооружена плотина Куйбышевской гидроэлектростанции.

Фотолетопись города Заволжья. Выпуск №11. Строительство Горьковской ГЭС. Часть 1

Как известно, древний Городец более ста лет назад стал центром, почти столицей старообрядчества. Старообрядцы и выходцы из старообрядцев отличаются своеобразным Городецким патриотизмом и ревнивым отношением к истории древнего города. Именно это ревнивое отношение и подтолкнуло городецких патриотов на совершение конкретных действий, чтобы строительством гидроэлектростанции был дан мощный импульс к развитию именно древнего Городца, но не как не села Василёво (старое наименование города Чкаловска). Для этого необходимо было просто передвинуть плотину ниже по течению километров на 15…

Но это означало и значительное удлинение плотины, поскольку на несколько километров она должна лечь вдоль русла реки. Если руководствоваться только экономическими расчётами, то безусловно, даже обсуждения подобного варианта не произошло бы. Поэтому сторонниками Городецкого варианта строительства гидроэлектростанции были взяты на вооружение аргументы и методы иного характера.

В результате, изменение первоначального проектного решения стало возможным из-за вмешательства в 1947 году И.В. Сталина и лично его волевого решения в определении места строительства гидроэлектростанции именно у города Городца.

Очень помог ему в принятии такого волевого решения Жданов Андрей Александрович, который был одно время в родстве со Сталиным (их дети, дочь Сталина и сын Жданова, некоторое время состояли в браке) и имел на него сильное влияние. Сам Жданов А.А. в 1929–1934 годах являлся секретарём Нижегородского крайкома ВКП (б), активно участвовал в коллективизации и был убеждённым сторонником агрогородов, к логическому появлению которых должно было привести дальнейшее развитие советской колхозной деревни.

Строительство Горьковской ГЭС на Волге. 1954 год.

Речка Белая и луговые угодья около деревни Желтухино, 1948 год

Крестьяне должны были в итоге переселиться из хуторов и деревень в крупные поселения со школами и больницами, домами культуры и детскими садами. Из прокопчённых деревенских изб в современные благоустроенные дома с электричеством, водопроводом и канализацией.

Но для скорейшего и повсеместного наступления этого светлого будущего необходимо, чтобы благая идея первоначально должна была реализована на базе крепкого, передового колхоза, каким и был в сороковых годах колхоз имени Тимирязева Городецкого района Горьковской области.

Действительно, успехи колхоза были впечатляющими во всех областях сельскохозяйственного производства. Колхоз заслуженно пользовался всесоюзной славой и являлся примером, опыт и достижения которого широко освещались и изучались.

Однако возведение агрогорода являлось столь дорогостоящей акцией, которая оказалась, в принципе, непосильной даже такому сильному в экономическом плане хозяйству, как колхоз имени Тимирязева.

Это поняли и московские партийные аппаратчики и Жданов А.А. и сам товарищ Сталин.

Строительство агрогорода стало бы возможным, если бы рядом с колхозом развернулось крупномасштабное строительство, а ещё лучше, если задействовать для строительства часть земель этого хозяйства с тем, чтобы в счёт компенсации за изъятие земель профинансировать из государственного бюджета строительство агрогорода.

Единственная крупномасштабная стройка должна начаться недалеко от колхоза — строительство ГЭС на реке Волге. Правда, несколько выше по течению реки у города Чкаловска.

Но если плотину расположить чуть ниже по течению, то получиться и плотину построить, хотя и несколько дороже, и будущее советского социалистического села всему миру продемонстрировать.

Русло Волги в районе Городца до постройки плотины Горьковской ГЭС

Естественно, необходимая большевистская воля была продемонстрирована в 1947 году Иосифом Виссарионовичем. Сразу же началось проектирование агрогорода, а от границы колхозной земли от речки Белой к центру колхозных земель, — посёлка ГЭСстроя с населением в 20 тысяч человек. Летом 1949 года строители начали вбивать колышки и размечать улицы и дома будущего города.

На карте территории колхоза имени Тимирязева обозначены проектировавшиеся Центральная, Восточная и Северная усадьбы, в которые должны были переселены жители 36 селений.

Южнее Центральной усадьбы запроектирован посёлок ГЭСстроя, обозначены улицы и проспекты будущего поселения (сейчас генеральный план несостоявшегося левобережного посёлка можно увидеть в музее города Заволжья).

Спустя много лет после рассказа Железова И.П. мне довелось познакомиться с архивом Ефима Ивановича Щербакова, дедом моей жены, бывшим в сороковые годы XX столетия председателем Ерёминского сельского совета, на территории которого располагались несколько колхозов, в том числе и колхоз имени Тимирязева.

Вот что говорится в книге о достижениях колхоза имени Тимирязева: «В ближайшие годы артель осуществит слияние всех посёлков в одно общее селение», и, как результат … на полях заволнуются нивы ветвистой пшеницы, удвоятся и утроятся урожаи, резко возрастёт продуктивность общественного животноводства, во много раз увеличатся денежные доходы» (Объетков И.Ф. Колхоз имени Тимирязева. — Горьковское областное государственное издательство, 1950).

Документы из архива подтверждают, что описываемые события, задачи и цели действительно имели место. Намерение переселения жителей всех деревень на территории колхоза подтверждает следующий документ.

Акт обследования и выбора территории для планировки и застройки колхоза имени Тимирязева Городецкого района Горьковской области

30 июня 1949 года

Комиссия в составе председателя Ерёминского сельсовета Щербакова Е.И., председателя правления колхоза имени Тимитязева Емельянова И.А., секретаря партбюро Железова И.П., районного агронома Резчикова И.И., старшего землеустроителя Малина А.И., районного зоотехника Чулкова, участкового врача Хитыяковой Н.Н., инженера отдела по делам Архитектуры Облисполкома Малахова Н.В. и инженера Архитектурно-проектной мастерской Кожина Ф.И. произвела обследование территории колхоза имени Тимирязева на предмет выбора мест под размещение населённых пунктов указанного колхоза.

В результате проведённого обследования и выявления всех вопросов, связанных с планировкой и застройкой населённых пунктов колхоза, установлено, что в настоящее время колхоз имени Тимирязева объединяет и включает в себя 31 селение, разбросанные по всей территории земель, находящихся в пользовании колхоза. Многочисленность населённых пунктов и их большая разбросанность, затрудняющие проведение плановых, организационных и производственных мероприятий колхоза, вынудило последний поставить вопрос о создании небольшого количества населённых пунктов и об объединении в них всех прочих селений колхоза путём постепенного переселения колхозников на вновь распланированные селитебные участки.

Необходимость отвода новых селитебных мест вызывается и тем обстоятельством, что пять селений колхоза — Желтухино, Иваново, Ветелево, Вашуриха и Жиховская попадают в зону отчуждения ГЭСстроя и в силу этого подлежат переносу на другое место.

О строительстве на территории колхоза нового города упоминается в другом документе.

Пояснительная записка к проекту планировки и застройки селений имени Тимирязева Ерёминского сельсовета Городецкого района Горьковской области

Учитывая, что по смежеству с центральной усадьбой колхоза разместится новый посёлок ГЭСстроя с населением в 20 тысяч человек, который явится основным потребителем сельскохозяйственной продукции колхоза, само направление хозяйства последнего по экономическим и прочим соображениям должно быть приспособлено к удовлетворению потребностей указанного посёлка.

В пользу того, что территория и население города Городца должны увеличиться многократно после строительства гидроэлектростанции говорится в другом издании о колхозе имени Тимирязева следующее: «Пройдёт ещё несколько лет, плотина соединит оба берега и древний Городец со своим старинным валом и приземистыми зданиями прошлых веков вольётся в новый светлый город, один из тех, которыми так богата наша страна, где помнят прошлое и строят новое». (Емельянов И.А., Абатуров В.М., Калашников А.А. Колхоз имени Тимирязева. — Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, М., 1954).

В новый город, он же старый Городец, непременно должна быть построена и железная дорога. Вот что по этому поводу у И.А. Емельянова: «В ближайшие годы в связи с осуществляемым в районе Городца строительством Горьковской гидроэлектростанции правый и левый берега Волги будут соединены плотиной и железной дорогой».

Но в 1948 году Жданов А.А. внезапно умирает и после его смерти стало ясно, что гарантии финансирования строительства за счёт государственного бюджета больше нет, и что произойдёт простое и безвозмездное отчуждение колхозной земли для строительства посёлка ГЭСстроя. А это был нежелательный вариант.

В 1954 году председатель колхоза имени Тимирязева Емельянов И.А. так обрисовал сложившуюся ситуацию.

«Одно время нам настоятельно советовали перестроить наши населённые пункты, избавиться от мелких деревушек и создать немедленно крупный посёлок — «агрогород», как его называли.

Если бы мы пошли на сселение жителей 36 деревень в одно место, то наши средства увязли бы в строительстве агрогорода, которое потребовало бы непосильных капитальных вложений, и тогда не хватило бы денег ни на сооружение скотных дворов, ни на механизацию ферм, ни на покупку минеральных удобрений и другие неотложные производственные нужды.

Да и само сселение, если бы мы это осуществили, вряд ли оказалось бы целесообразным».

Из приведённых строк видно, что Емельянов И.А. прекрасно понимал, к каким печальным последствиям, без обещанного финансирования во первых, привела бы ликвидация всех деревень и переселение их жителей в «агрогород», и во вторых, передача наиболее плодородных земель для строительства «посёлка ГЭСстроя» с населением 20 тысяч жителей. Реализация любого из этих замыслов означало бы гибель знаменитого колхоза имени Тимирязева. Такой финал председателя колхоза не устраивал и он, Герой Социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР, бывший гостем у И. Сталина на его 70-летнем юбилее, в 1949 году обратился за помощью к академику Т. Лысенко, который, вникнув в ситуацию, на приёме у Сталина добился отмены ранее принятого решения о строительстве города на землях колхоза имени Тимирязева.

Был арестован в 1949 году в составе группы лиц непосредственный куратор строительства Горьковской ГЭС председатель Совета Министров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики М.И. Родионов, который до назначения в 1946 году на эту должность несколько лет находился на посту первого секретаря Горьковского обкома ВКП (б), причём на этом посту он стал в некоторой степени наследником А.А. Жданова.

Следствие по делу М.И. Родионова продолжалось несколько месяцев и завершилось в 1950 году судебным приговором — высшая мера наказания, т.е. расстрел. Основное обвинение Родионову завуалировано и сводилось к следующему — игнорирование общегосударственных интересов в пользу интересов Горьковской области.

В итоге строительство нового города на левом берегу не состоялось. Соответственно и железная дорога не была проложена по телу плотины в город Городец. В результате в 1950 году город стал строиться на противоположном, правом берегу.

В руководстве страны изменилось соотношение сил. Кто-то спохватился, что строительство плотины вдоль русла сделало гидроэлектростанцию значительно дороже первоначального варианта. И посёлок ГЭСстроя решено было в целях экономии строить на правом берегу, недалеко от лагерей с заключёнными, (основной рабочей силой на строительстве ГЭС) и конечной точкой железной дороги.

Вот здесь и сформировался впоследствии город Заволжье.

В качестве дополнения

Куратор строительства Горьковской ГЭС М.И. Родионов родом из города Лысково Нижегородской области. Ныне его именем названа улица в его родном городе. Прежнее название этой улицы — улица Жданова. Видимо в отместку Жданову за то, что он втянул Родионова в авантюру, лысковчанами в 90-е годы прошлого столетия улица и была переименована.

Напрасно, на самом деле они были соратниками и подельщиками. Кстати, в 60-е годы автор этих строк проживал в городе Лысково на ул. Жданова, д. 4. Вот такая наша история.

Источник: radilov.ru

История ГЭС

Строительство Нижегородской ГЭС велось, что называется, всем миром: в 1948 г. на грандиозную стройку съехалось более 15 тысяч человек. Приезжали семьями, комсомольскими бригадами, жили в палатках, бараках, сборных домиках. Одновременно с возведением ГЭС появлялась и соответствующая инфраструктура для снабжения стройки и обеспечения жизни рабочих. Именно поэтому многие предприятия Городца и Заволжья обязаны своим появлением ГорьковГЭСстрою. Молодой город Заволжье, названный в народе «городом энергетиков», вырос на месте болот и лесов: сюда было переселено население деревень, попавших в зону затопления.

Многие, приехав в сорок восьмом на строительство ГЭС, не представляли, насколько тяжелая работа им предстоит. Некоторые, не выдержав, уезжали уже через месяц. А те, кто остался,их было большинство — уже к 1951 г. сотворили настоящее чудо: их стараниями были возведены два микрорайона города — со школами, кинотеатром, Домом культуры, техникумом и больницей.

В апреле 1951 г. на месте будущей станции был уложен первый кубометр бетона. Руководители строительства объекта говорили: «Все, что делалось до этого дня, было лишь подготовкой к этому событию». По воспоминаниям очевидцев, такого количества народа не собиралось даже на первомайскую демонстрацию. Тысячи людей — сами строители, жители Городца, гости из Горького, Правдинска разместились на трибуне, построенной в котловане. На дно первого блока была уложена мемориальная доска с надписью: «22 апреля 1951 г. заложена Горьковская ГЭС».

24 августа 1955 г. состоялось перекрытие русла Волги. Теперь оставался главный рывок;— подготовка станции к пуску. Только сами строители знают, чего стоило, сдержав обязательства, ввести в эксплуатацию три агрегата до конца 1955 г. 2 ноября, в день запуска первого гидроагрегата, станция выработала свои первые киловатты электроэнергии, а в декабре 1956 г. строители ГЭС собрались на пуске последней, восьмой, турбины, ознаменовавшем начало работы ГЭС на полную мощность.

В 1959 г., после реконструкции системы охлаждения генераторов и усиления элементов турбин, мощность каждого генератора была увеличена на 15 МВт. Таким образом, общая установленная мощность ГЭС достигла 520 МВт.

19 февраля 1991 г. Горьковская ГЭС была переименована в Нижегородскую, а в 1993 г.— реорганизована в Открытое акционерное общество «Нижегородская ГЭС» (ОАО «НижГЭС»), учредителем которого выступило РАО «ЕЭС России». В начале 2005 года пакет акций, принадлежащих РАО «ЕЭС России», передан в ОАО «ГидроОГК» в оплату уставного капитала.

Горьковская ГЭС — Нижегородская ГЭС: ключевые исторические даты

По решению обкома партии и обкома ВЛКСМ на стройку были направлены 1500 комсомольцев, в районе бывшей Воложки был разбит большой палаточный городок

После реконструкции системы охлаждения генераторов и усиления элементов турбин, мощность каждого генератора была увеличена на 15 МВт.

Постановлением Совета министров РСФСР Горьковская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию

Горьковской ГЭС присвоено звание

«Предприятие высо кой культуры»

Заменен последний силовой трансформатор 6Т 110кВ

Введена в эксплуатацию новая версия информационно-диагностической системы гидротехнических сооружений БИНГ (БИНГ-3). Система предназначена для сбора, хранения и обработки информации, получаемой с помощью контрольно-измерительных приборов, визуальных осмотров и обследований, проводимых на ГЭС.

Источник: www.nizhges.rushydro.ru

Нижегородская ГЭС

Нижегородская ГЭС. Вид на здание ГЭС с нижнего бьефа

Россия Россия

Год начала строительства

Годы ввода агрегатов

Годовая выработка электроэнергии, млн кВтч

Расчётный напор, м

Электрическая мощность, МВт

Количество и марка турбин

Расход через турбины, м?/сек

Количество и марка генераторов

Мощность генераторов, МВт

водосбросная бетонная и намывная земляная

Высота плотины, м

Длина плотины, м

Нижегородская ГЭС

Координаты: 56°39?02 с. ш. 43°22?32 в. д. / 56.65056° с. ш. 43.37556° в. д. / 56.65056; 43.37556 (G) (O) (Я)

Нижегородская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Волге у города Заволжье в Городецком районе Нижегородской области. Станция является частью Волжского каскада гидроэлектростанций, представляя собой его четвёртую ступень. Плотины гидроузла (ГУ) общей длиной 18,6 км являются самыми протяжёнными среди плотин гидроузлов России[1]. Нижегородский ГУ построен в 1948—1962 годах и является важным инфраструктурным объектом комплексного назначения, решающим, помимо выработки электроэнергии, задачи водного и автомобильного транспорта, водоснабжения, рекреации. Собственником сооружений Нижегородского ГУ (за исключением судоходного шлюза, находящегося в федеральной собственности) является компания «РусГидро»[2].

Конструкция станции

Нижегородская ГЭС расположена в среднем течении Волги, вблизи городов Заволжье и Городец. В Волжском каскаде станция находится между Рыбинским и Чебоксарским ГУ. Основанием земляных сооружений станции служат аллювиальные пески, бетонных сооружений — сарминские и уржумские глины и мергели.

Гидроузел представляет собой типичную низконапорную гидроэлектростанцию руслового типа (здание ГЭС интегрировано в напорный фронт и является продолжением плотины). Основные сооружения станции: земляные плотины, дамбы, водосбросная плотина, здание ГЭС, судоходный шлюз, открытое распределительное устройство (ОРУ). Здание ГЭС и водосливная плотина размещены на месте протоки Волги — Воложки и небольшого острова[3][4].

В левобережной части гидроузла размещена пойменная земляная плотина, прерываемая судоходными шлюзами с аванпортом. В центральной части гидроузла находятся пойменная и русловая земляные плотины. Водосливная плотина и здание ГЭС примыкают к правому берегу реки; также в правобережной части гидроузла имеется протяжённая земляная дамба.

Напорные сооружения ГЭС имеют общую протяженность 18 600 м (длина напорного фронта — 13 332 м). Напорные сооружения Нижегородской ГЭС имеют самую большую длину среди всех аналогичных сооружений России[1]. Большую часть длины напорного фронта занимают 7 земляных плотин и 3 дамбы, из которых наибольшую протяжённость имеют левобережные русловая и пойменная плотины и правобережная дамба.

Общий объём земляных плотин и дамб — 23 665 тыс. м?. Земляные плотины и дамбы имеют распластанный профиль, намыты из мелкозернистых песков, противофильтрационного ядра не имеют. В частности, русловая плотина имеет максимальную высоту 40 м (отметка гребня — 88,5 м), заложение откосов — 1:4 верхового и 1:3,5 низового.

Во избежание разрушения волнами, откосы плотин и дамб в опасных местах закреплены бетонными плитами. Водосбросная плотина бетонная, длиной 291 м. Плотина имеет 12 пролётов шириной по 20 метров и рассчитана на пропуск воды при нормальном подпорном уровне в объёме 11 800 м?/с. Максимальная пропускная способность гидроузла, с учетом пропуска через гидроагрегаты — 16 400 м?/с[4].

Здание ГЭС пониженного типа — гидроагрегаты находятся в закрытом помещении машинного зала, а кран грузоподъёмностью 500 т, предназначенный для монтажа/демонтажа гидроагрегатов, размещён открыто на крыше машинного зала; извлечение оборудования краном из машинного зала осуществляется через специальные проёмы в крыше машинного зала, закрываемые люками[1]. На станции установлено 8 гидроагрегатов, каждый из которых развивает мощность 65 МВт при расчётном напоре 14 м (максимальный напор — 17,5 м).

Гидроагрегаты состоят из поворотно-лопастных гидротурбин ПЛ 510-ВБ-900 и вертикальных синхронных гидрогенераторов СВ 1340/155-96. Гидротурбины четырёхлопастные, с диаметром рабочего колеса 9 м и максимальным расходом через проточную часть 500 м?/с.

Гидрогенераторы имеют максимальную мощность 80 МВт, однако располагаемая мощность ограничена возможностями турбины и составляет 65 МВт; ток с генераторов выдаётся на напряжении 13,8 кВ[4]. Производитель гидротурбин — Ленинградский металлический завод, генераторов — завод «Электросила», оба предприятия в настоящее время входят в концерн «Силовые машины»[5]. Силовые трансформаторы установлены за машинным залом, с них электроэнергия передаётся на ОРУ 110/220 кВ, расположенное на правом берегу реки. От ГЭС отходит 10 линий электропередач напряжением 110 кВ и две линии напряжением 220 кВ.

Вид Нижегородской ГЭС с нижнего бьефа

Судопропускные сооружения гидроузла включают в себя аванпорт в верхнем бьефе, образованный дамбой, шлюзы № 13 и № 14, акваторию среднего бьефа, шлюзы № 15 и № 16 в нижнем бьефе. Шлюзы двухниточные двухкамерные, причем каждая камера реализована в виде отдельных сооружений в верхнем и нижнем бьефах, разделенных обширной акваторией среднего бьефа, в которой производится зимний отстой судов, а также расположены мощности Городецкого судоремонтного завода[3][6].

При строительстве ГЭС было перемещено 47,2 млн мгрунта, залито 1,42 млн мбетона и железобетона, смонтировано 51,2 тыс. т металлоконструкций и оборудования. По плотине ГЭС проложена двухполосная автодорога, соединяющая Заволжье и Городец, с мостом в районе шлюзов (пешеходный переход через плотину ГЭС возможен по северной стороне). На территории ГЭС проложена железная дорога, заканчивающаяся непосредственно в машинном зале станции.

Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Горьковское водохранилище сезонного регулирования. При нормальном подпорном уровне (отметка 84 м) длина водохранилища составляет 430 км, наибольшая ширина 26 км, площадь зеркала 1591 км, полный объём 8,8 км, полезный объём 2,8 км[7]. Уровень мертвого объёма водохранилища составляет 81 м, таким образом, годовые колебания уровня в водохранилище могут достигать 3 м. При создании водохранилища было переселено население 60 деревень и 3 районных центров[8].

Экономическое значение

Открытое распределительное устройство Нижегородской ГЭС

Установленная мощность Нижегородской ГЭС составляет 520 МВт, среднегодовая выработка — 1,513 млрд кВт·ч. В зависимости от климатических условий, выработка ГЭС в разные годы существенно колеблется. Показатели выработки электроэнергии станцией за последние годы, млн кВт·ч[9]:

2006 2007 2008 2009 2010

Нижегородская ГЭС, как и другие станции Волжско-Камского каскада, активно используется для работы в пиковой части графика энергосистемы, также её агрегаты периодически работают в режиме синхронного компенсатора, повышая качество работы энергосистемы в целом. Водохранилище ГЭС позволило создать глубоководный (гарантированная глубина — 4 м) путь по Волге от Городца до Рыбинска, являющейся частью единой глубоководной транспортной системы европейской части России. Кроме того, Горьковское водохранилище используется в интересах обеспечения водоснабжения[11], а также в рекреационных целях. По плотине ГЭС проложена двухполосная автодорога. Строительство ГЭС способствовало возникновению нового промышленного центра — города Заволжье[12], который снабжается водой из проходящего по плотине водопровода.

История строительства

Несмотря на то, что строительство Нижегородской ГЭС было включено ещё в 1920-е годы в план ГОЭЛРО[13], официальное решение о строительстве Горьковского гидроузла было принято 16 ноября 1947 года, когда было подписано постановление Совета Министров СССР «О неотложных мероприятиях по увеличению мощности электростанций в центральном промышленном районе СССР». Проектирование гидроэлектростанции было поручено институту «Гидропроект».

В мае 1948 года на стройку прибыли первые строители, начались подготовительные работы, к концу того же года к площадке ГЭС была подведена железная дорога. Летом 1949 года русло протоки Волги — Воложки было перекрыто верховой и низовой перемычками, началось сооружение котлована зданий ГЭС и водосливной плотины. В октябре 1950 года котлован был осушен.

Строительство станции столкнулось с непредвиденной проблемой — свойства грунтов на месте строительства отличались от проектных, на дне котлована был обнаружен мощный слой песков-плывунов, фильтрация через которые вызывала затопление котлована. Решением проблемы стало впервые применённая в практике гидротехнического строительства льдогрунтовая завеса.

С помощью системы специальных скважин, в которые подавался охлаждённый до отрицательных температур солевой раствор, плывун был заморожен, и фильтрация воды через него была прекращена. 22 апреля 1951 года в торжественной обстановке на строительстве станции был уложен первый бетон. 12 октября 1951 года был утверждён технический проект станции. Параллельно с сооружением гидроэлектростанции шло активное строительство жилья и объектов инфраструктуры в городе Заволжье[14].

22 января 1953 года началась укладка бетона в здание ГЭС, в том же году было начато сооружение шлюзов. 12 августа 1955 года был затоплен котлован водосливной плотины и здания ГЭС — строительная готовность этих сооружений была признана достаточной для пропуска через них стока Волги. 14 августа 1955 года первые суда прошли через шлюзы.

24 августа 1955 года состоялось перекрытие русла Волги, осуществлённое за 10 часов путём отсыпки грузовиками в воду со специально наведённого понтонного моста крупных камней и специальных железобетонных блоков. Началось заполнение Горьковского водохранилища, отметка уровня которого 25 октября 1955 года достигла 75 м. 2 ноября 1955 года был пущен первый гидроагрегат ГЭС, в декабре того же года были пущены ещё три гидроагрегата, оставшиеся четыре гидроагрегата были введены в эксплуатацию в декабре 1956 года (последний, восьмой гидроагрегат был пущен 25 декабря). 29 июля 1957 года наполнение водохранилища было завершено — оно достигло отметки нормального подпорного уровня[12].

Первоначально мощность ГЭС составляла 400 МВт (8 гидроагрегатов по 50 МВт). Однако гидроагрегаты имели существенный запас прочности, что позволило, после проведения работ по усилению конструкции гидротурбин и улучшения вентиляции гидрогенераторов, увеличить мощность каждого гидроагрегата на 15 МВт. 21 декабря 1959 года мощность станции достигла существующего в настоящее время значения — 520 МВт. 29 ноября 1961 года правительственная комиссия приняла Горьковскую ГЭС в постоянную эксплуатацию, 7 мая 1962 года Постановлением Совета Министров РСФСР ГЭС была принята в промышленную эксплуатацию и её строительство было официально завершено[12]. Строительство станции стало полигоном для отработки различных технических новшеств — помимо создания льдогрунтовой завесы, были впервые применены вибропогружение металлического шпунта, передовые методы бетонирования и другие мероприятия[1].

Эксплуатация ГЭС

Практически сразу после начала строительства были начаты работы по совершенствованию конструкций ГЭС. В 1960-х годах камеры рабочих колёс гидроагрегатов были облицованы нержавеющей сталью. С 1975 по 1989 год была проведена реконструкция гидрогенераторов — заменена изоляция роторов и обмотка статоров.

19 февраля 1991 года Горьковская ГЭС была переименована в Нижегородскую, в 1992 году — преобразована в филиал РАО «ЕЭС России». 9 декабря 1993 года было зарегистрировано ОАО «Нижегородская ГЭС». В 1989—1994 годах электромашинная система возбуждения гидрогенераторов была заменена на тиристорную. В ходе реформы РАО ЕЭС, с января 2004 года ОАО «Нижегородская ГЭС» вошло в состав Управляющей компании «Волжский гидроэнергетический каскад», с декабря того же года перешло под контроль ОАО «ГидроОГК» (позднее переименованного в ОАО «РусГидро»). 9 января 2008 года ОАО «Нижегородская ГЭС» было ликвидировано путём присоединения к ОАО «ГидроОГК», в состав которого станция вошла на правах филиала[12].

Оборудование станции устарело и подлежит замене и реконструкции. На станции реализуется долгосрочная программа технического перевооружения и реконструкции, рассчитанная до 2020 года, в рамках которой производится замена лопастей турбин[15], трансформаторов[16], обновляется крановое оборудование[12], проводится модернизация системы регулирования агрегатов[17].

В перспективе планируется замена гидросилового оборудования с увеличением мощности станции. Планировалось использовать для реконструкции станции кредит ЕБРР, причём первый гидроагрегат должен был быть заменён в 2010 году[18], однако данный график выдержан не был, о новых сроках замены основного оборудования ГЭС официально не сообщалось. По некоторым сведениям, первый гидроагрегат Нижегородской ГЭС планируется заменить в 2012 году, остальные — с 2015 года по одному в год; при этом мощность каждого нового гидроагрегата будет больше мощности заменяемого на 5 МВт, таким образом, после завершения реконструкции установленная мощность ГЭС может достигнуть 560 МВт[19]. Также производится постепенная замена оборудования шлюзов, в частности их ворот[20].

Значительной проблемой эксплуатации гидроузла является низкий уровень воды на порогах шлюзов нижнего бьефа и в подводящем канале. Проектом каскада гидроузлов на Волге предусматривалось сооружение Чебоксарского водохранилища, подпор которого должен был распространяться до нижнего бьефа Горьковской ГЭС.

Однако Чебоксарское водохранилище до настоящего времени не заполнено до проектной отметки, в результате чего на участке от Городца до Нижнего Новгорода Волга сохранила естественное течение. В результате русловых процессов уровень дна Волги на данном участке «просел» на глубину около метра, что вызвало снижение глубины на порогах шлюзов. В настоящее время установленная для единой глубоководной системы глубина 4 м на порогах шлюзов Нижегородской ГЭС не выдерживается, путем повышенных сбросов с Нижегородской ГЭС удаётся поддерживать глубину 3,5 м в течение 2—3 часов в сутки, что приводит к недогрузу речных судов и их простою в очередях на шлюзование[21]. Предлагаются различные варианты решения данной проблемы — подъём уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки, строительство низконапорного гидроузла, строительство в нижнем бьефе водостеснительных сооружений — полузапруд[22], строительство третьей нитки шлюзов[23].

Источник: vv-travel.ru

Десять метров под водой. Как работает Нижегородская ГЭС

Нижегородскую гидроэлектростанцию начали строить в 1948 году. В 1955 году перекрыли русло Волги. За год с небольшим запустили 8 гидроагрегатов. И все это с минимальным уровнем механизации. С тех пор, конечно, многое изменилось, но принцип работы ГЭС неизменен.

Настолько хорошо этот комплекс был продуман и с таким запасом прочности возведен.

В комплекс входят: здание гидростанции, водосливная плотина, 6 земляных плотин, 3 дамбы и двухкамерный двухступенчатый шлюз. Гидротехнические сооружения здесь самые протяженные в России — 18,6 км при длине напорного фронта 13,3 км. Они, как земляные руки, «обнимают» Горьковское море.

Если встать лицом к Горьковскому водохранилищу, то слева находится здание ГЭС с машинным залом, справа — водосливная плотина. Когда гидроэлектростанция работает в штатном режиме, вода пропускается через гидроагрегаты. Но когда воды слишком много — во время паводков, например — ее приходится сбрасывать, открывая задвижки плотины. Работа плотины — это очень эффектное зрелище. Только энергетики не любят смотреть, как вода уходит «вхолостую».

Здание ГЭС и плотина

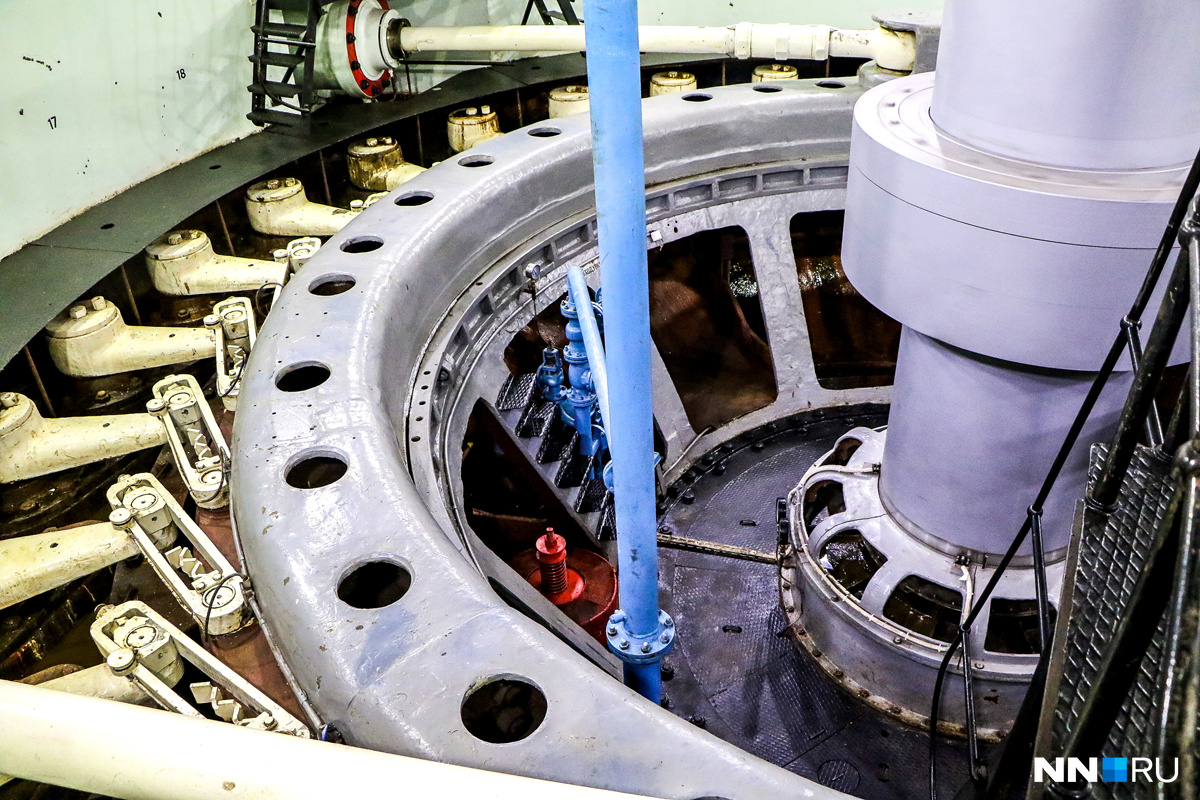

По зданию ГЭС нас провел инженер-гидролог Дмитрий Краличев. Мы на отметке 74 м. Над нами — 10 метров воды, под нами в 8 метрах — колесо турбины 9 метров диаметром. Прямо перед нами — вал, который подает вращение от турбины на ротор генератора. Скорость вращения постоянная — 62,5 оборота в минуту.

Приводы направляющего аппарата

По периметру расположены приводы направляющего аппарата. Плоские белые лопатки образуют закрытый контур. Когда нужно запустить турбину, чтобы она начала вырабатывать электроэнергию, эти лопатки разворачивают. От угла разворота зависит объем воды, которая будет поступать на турбину и тем самым регулировать ее мощность.

Наверх, в машинный зал. Здесь размещены 8 гидроагрегатов. Все они 1955–1956 годов выпуска, но работают до сих пор. С будущего года их начнут менять. Первый кандидат на замену — № 2.

Источник: www.nn.ru