В начале 1930-х годов проблема обеспечения Москвы водой стояла очень остро. Город стремительно рос, благоустраивался, развивалась его промышленность. Нужен был новый источник, который обеспечивал бы столицу питьевой водой, давал воду для судоходства и улучшения санитарного состояния Москвы-реки и ее притоков. Таким источником воды стала Волга.

15 июня 1931 года Пленум ЦК ВКП (б) постановил: «. коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги». Для определения оптимального пути соединения двух рек были проведены значительные изыскательские работы. В результате были разработаны несколько вариантов: Старицкий, Шошинский и Дмитровский.

Старицкий вариант предусматривал подачу воды в Москву по самотечному каналу длиной 230 км. В этом случае не требовались ни насосные станции, ни шлюзы. Но этот, на первый взгляд, заманчивый вариант не решал полностью задач обводнения столицы, был колоссальным по объему земляных работ. Кроме того, вода могла прорваться в карстовые пустоты, которых много в районе Старицы, уйти под землю, а песчаные грунты на трассе будущего канала грозили большими оползнями.

Строительство канала Москва — Волга

В Шошинском варианте канал брал свое начало у впадения реки Шоши в Волгу. Для обеспечения нужного профиля требовался механический подъем воды на 71 м, а для судоходства – устройство шлюзов.

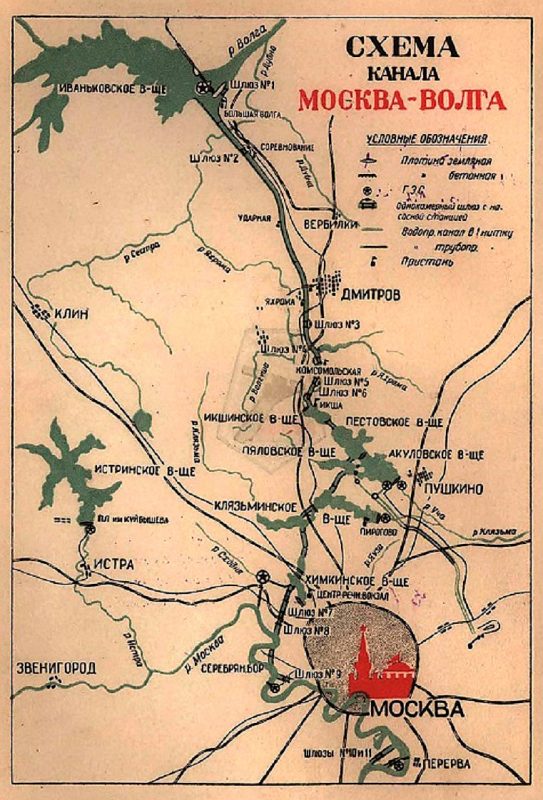

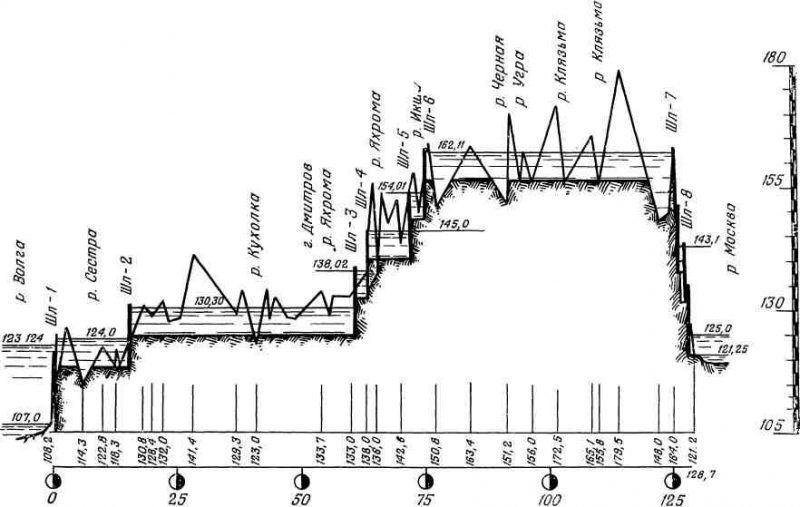

В Дмитровском варианте трасса канала начиналась в месте впадения в Волгу реки Дубны. Отсюда канал, преодолевая на своем пути довольно значительный подъем пятью ступенями, направлялся на юг через Дмитров и Икшу. Каждая ступень представляла собой однокамерный шлюз и насосную станцию. Далее, дойдя до селения Пестово, расположенного при впадении реки Черной в реку Вязь, канал пересекал водораздел между реками Вязь и Уча и поворачивал на юго-запад. В этом направлении он прорезал Клязьминско-Химкинский водораздел и, пройдя далее долиной реки Химки, спускался по крутому склону к Москва-реке в районе селения Щукино.

Водохранилище в восточной части водораздельного участка канала было предусмотрено специальными плотинами разделить на два самостоятельных водохранилища: западное – судоходное, и восточное – отстойное, предназначенное для водоснабжения. От последнего прокладывался водопроводный канал для подачи питьевой воды в городскую водопроводную сеть через городские очистительные станции. От западной же части водохранилища судоходный канал шел на юг и спускался к реке Москве двумя двухкамерными шлюзами.

Благодаря устройству Иваньковского водохранилища с подъемом воды на 16 м уменьшилась высота накачки воды в канал, был обеспечен равномерный забор воды в необходимом количестве.

Геологические условия Дмитровского варианта, хотя и оказались весьма разнообразными, значительно усложнявшими как выбор отдельных участков канала, так и мест расположения его основных сооружений, в целом были более благоприятными, нежели условия других вариантов. Общая протяженность канала составляла 128 км.

Самый быстрый путь в мире. Как работает Суэцкий канал

1932. Инженер Семёнов чертит трассу Канала

3 сентября 1932. Начальник Химкинского участка Марченко вынимает первый грунт из русла будущего канала

Строительство

3 сентября 1932 года началась одна из грандиозных строек века. Предстояло в сжатые сроки преодолеть расстояние от села Тушина до устья реки Дубны, впадающей в Волгу. Высокий гребень холмов с истоками и долинами мелких рек должен был превратиться в многокилометровый «водяной мост» Волга-Москва. У деревни Иваньково, близ устья реки Дубны, Волгу перегородили огромной плотиной.

Упираясь в плотину и разливаясь, вода должна была накапливаться в системе искусственных водохранилищ – Московском море. Часть воды должна была круто повернуть на юг, в русло канала и дальше взбираться по «лестнице» вверх на высоту десятиэтажного дома, чтобы потом пройти по ровному и широкому участку и снова круто спуститься вниз по системе шлюзов к Москва-реке.

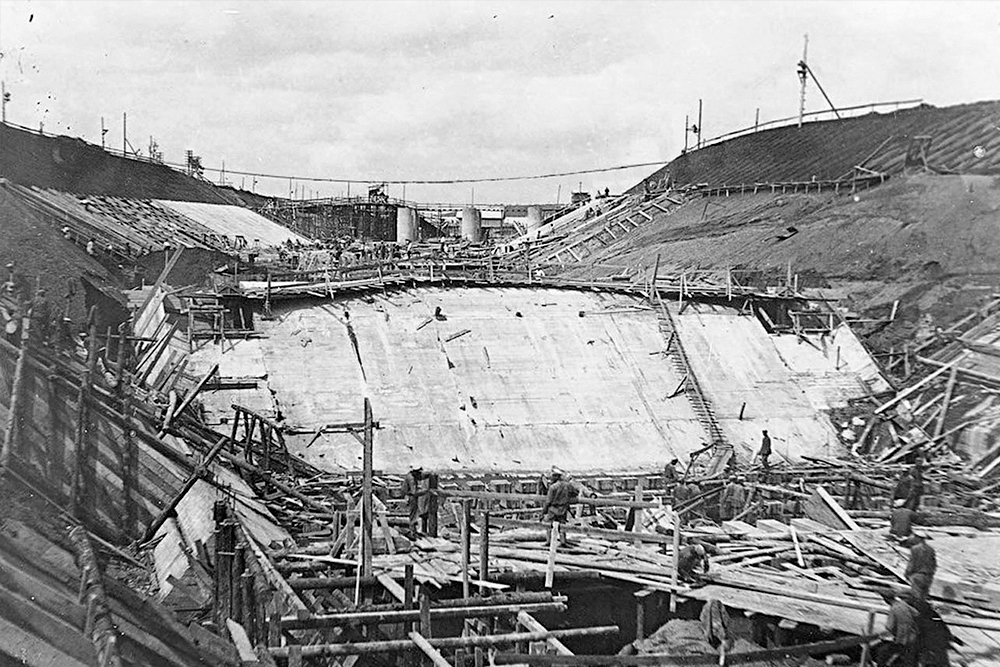

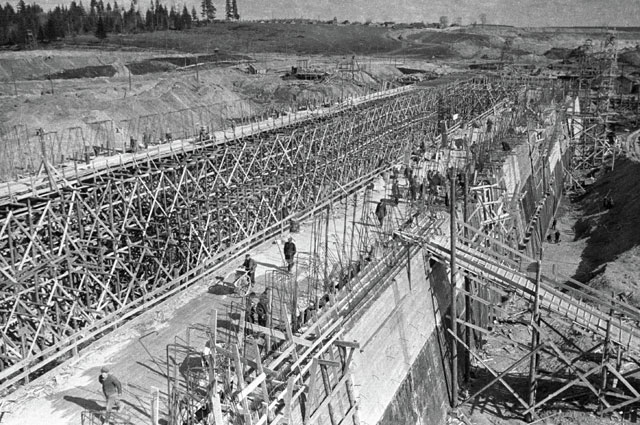

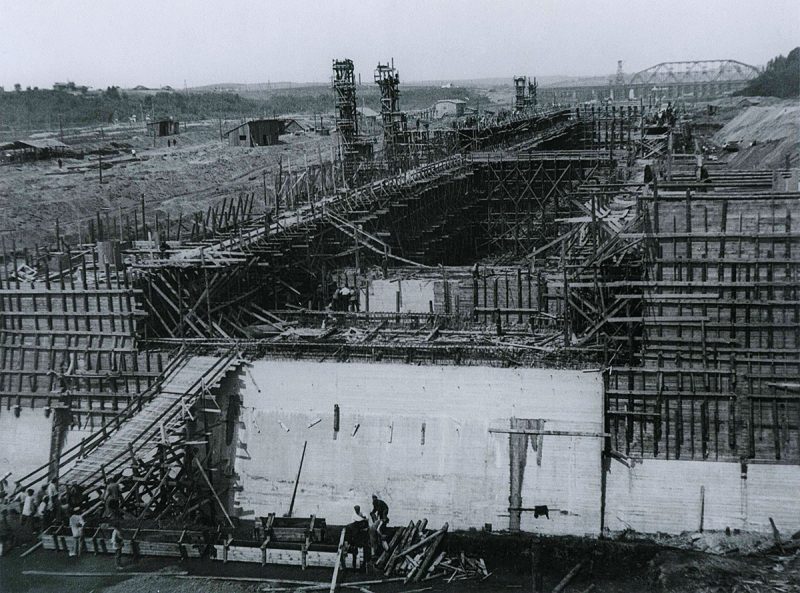

К весне 1937 года было вынуто 151,4 млн куб. м земли, 56 млн куб. м гравия, песка и глины. Уложено 3,11 млн куб. м бетона и железобетона. Почти 6,5 млн кв. м откосов канала было укреплено камнем (это сопоставимо с размерами небольшой европейской страны).

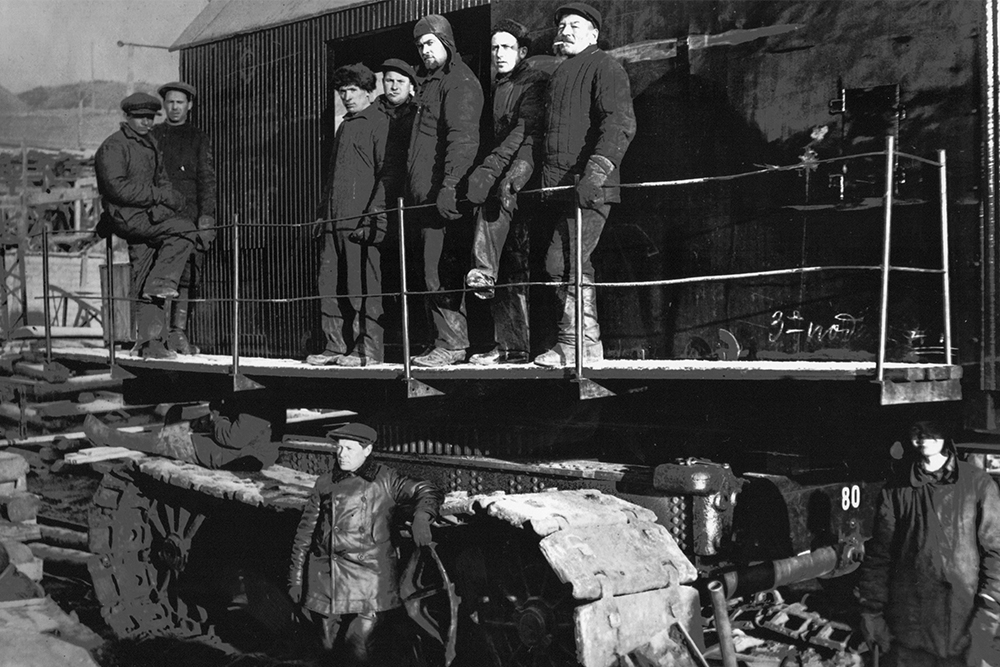

Для сооружения канала потребовалось 35 тыс. тонн металлоконструкций, 2,35 млн куб. м лесоматериалов, 850 тыс. тонн цемента, около 7 млн куб. м камня и гравия, 110 млн штук кирпича. На стройке работали 170 экскаваторов, 1600 автомобилей, 275 тракторов, 150 паровозов, 225 мотовозов, 2113 железнодорожных платформ, 240 бетономешалок, 1100 электровибраторов, 5750 электромоторов. К трассе канала было подведено свыше 600 км железных дорог, по которым можно было увезти почти 50 тыс. тонн груза.

Ранней весной 1937 года канал был почти готов: к тому времени были прорезаны холмы, намыты высокие дамбы, воздвигнуты железобетонные коробки шлюзов. В отличие от других крупных гидротехнических строек канал имени Москвы был запроектирован и построен силами советских инженеров без участия иностранных фирм и специалистов. Многие из созданных тогда гидротехнических сооружений до сих пор удивляют специалистов смелостью и оригинальностью инженерных решений.

Итак, за неполных пять лет было построено более 200 гидротехнических сооружений: 109 км судоходных каналов, 11 судоходных шлюзов, пять насосных станций, восемь гидроэлектростанций, три железобетонные плотины, восемь земляных дамб, 19 мостов и путепроводов, два транспортных тоннеля, восемь аварийных и заградительных ворот, одна водопроводная станция с каналами, 406 км линий электропередач и другие объекты и сооружения.

23 марта 1937 года было принято решение «остановить Волгу», то есть приступить к наполнению Московского моря и самого канала. Одновременно с Волгой реки Икша, Уча и Клязьма заполнили своими водами громадные водоемы – будущее ложе канала. Через 13 дней специалисты доложили: «Московское море заполнено!». Волга покорена, ее вода взята на строгий учет.

К 17 апреля 1937 года вода наполнила все 128 км канала Москва-Волга. Работы, начатые в конце 1932 года, были выполнены за 4 года и 8 месяцев.

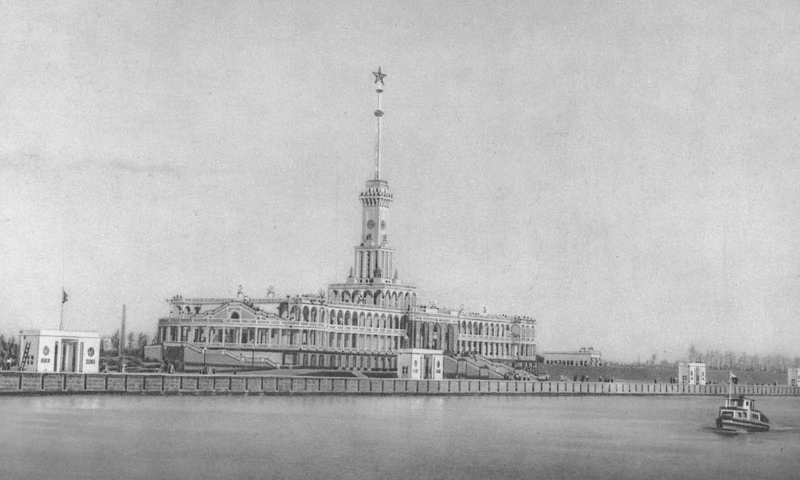

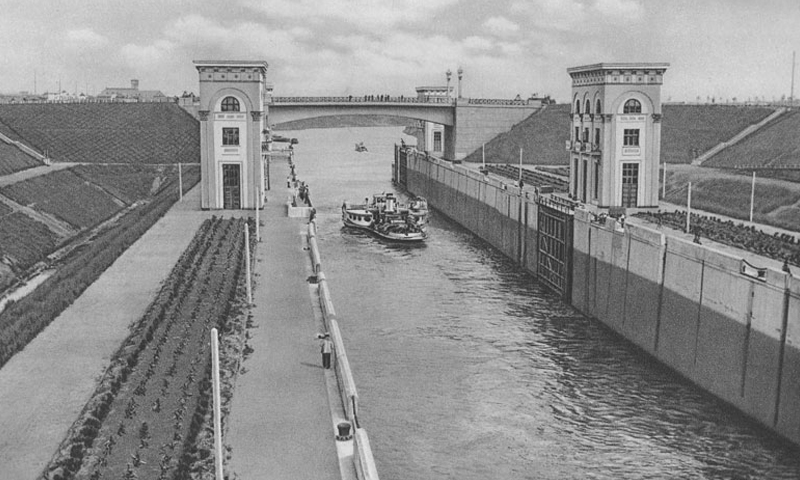

2 мая 1937 года флотилия белоснежных теплоходов впервые прошла по шлюзам с верхней Волги в Северный речной порт и остановилась у Химкинского речного вокзала.

15 июля 1937 года канал Москва-Волга был торжественно открыт для движения пассажирских и грузовых судов.

1 мая 1937 года строительство канала Москва-Волга было завершено.

Эксплуатация

2 мая 1937 года флотилия белоснежных теплоходов впервые прошла по шлюзам с верхней Волги в Северный речной порт и остановилась у Химкинского речного вокзала.

В течение двух с половиной месяцев шла пробная эксплуатация канала. Испытывались шлюзы, насосные станции, осуществлялось пробное плавание судов. Инженеры, техники, рабочие, в основном из строителей канала, проверяли работу построенных ими сооружений и учились управлять ими.

Приказом НКВД №188 от 8 мая 1937 г. в составе МВС было организовано Управление эксплуатации канала Москва–Волга. Его начальником и главным инженером был назначен Александр Николаевич Комаровский. 10 мая 1937 г. приказом МВС № 300 был установлен штат Управления эксплуатации канала- 394 человека и началось формирование его состава.

4 июня 1937 г. Совет народных комиссаров Союза СССР и Центральный комитет ВКП(б) постановили «Открыть канал Москва–Волга для пассажирского и грузового движения с 15 июля 1937 года». С этого дня канал вступил в постоянную эксплуатацию, по нему началось регулярное движение грузовых и пассажирских судов.

31 января 1938 г. за № 013 вышел приказ НКВД о передаче Управления эксплуатации канала Москва-Волга от МВС Наркомводу. Новым начальником канала стал Дмитрий Филиппович Агафонов. Главным инженером был назначен Александр Михайлович Румянцев.

В числе первых эксплуатационников канала были Б.М. Фрадкин, В.С. Жданов, А.А. Ярустовский, М.Д. Звягинцев, В.Д. Балакирев, С.П. Талищев, А.М. Ларионов, Б.В. Егоров, С.И.

Ильин, И.И. Колыхаев, И.Д. Мусиенко, Н.С. Смирнов, А.М. Аверьянов, В.В.

Георгиевский, В.С. Горбачев, В.Т. Иванов и многие другие. На них легла основная нагрузка по отладке работы канала, обеспечению судоходства и подаче воды в Москву.

Эксплуатация канала показала, что все гидротехнические сооружения построены качественно и надолго. Оборудование шлюзов, насосных станций, заградворот изготовлено на самом современном уровне. За все время работы канала не было ни одного случая с задержкой подачи воды в Москву, обеспечена стабильная работа флота.

В 1937 г. по каналу Москва–Волга в водопроводную систему Москвы в среднем подавалось 81,7 тыс. м3 воды в сутки, а в водораздельный бьеф было подано 636 млн. м3. В 1938 г. в водораздельный бьеф было подано уже более 1245 млн. м3.

В навигацию 1937 г. на канале было проведено около 10 тыс. шлюзований, а в 1938 г.– уже 15 тыс. В 1937 г. было перевезено 894,7 тыс. тонн грузов и 443 тыс. пассажиров, а в 1938 г. уже 1342 тыс. тонн грузов и 2168 тыс. пассажиров.

Одновременно с подачей воды и обеспечением судоходства на канале вырабатывалась электроэнергия. В 1938 г. выработка электроэнергии составила 171,7 млн. кВт*ч, при том, что потребление электроэнергии каналом в этом году составило 181 млн. кВт*ч. То есть собственные ГЭС почти полностью компенсировали затраты электроэнергии на обеспечение работы канала.

В 1945 году в состав предприятия вошёл Вышневолоцкий техучасток.

Со строительством Угличского и Рыбинского гидроузлов в 1941 году был обеспечен выход из портов столицы в сформировавшуюся позднее Единую глубоководную систему европейской части России.

В честь 800-летия столицы, которое отмечалось 7 сентября 1947 г., канал Москва-Волга был переименован в канал имени Москвы. Водные пути Угличского и Рыбинского водохранилищ с Угличским и Рыбинским шлюзами переданы в ведение предприятия в 1950 году. Передача предприятию водных путей и гидросооружений на реке Оке в 1958 году завершила формирование зоны деятельности канала.

Архитектура

Архитектура канала Москва-Волга строилась в виде цепи сменяющихся ансамблей, разнообразных, но связанных единым характером. Большое внимание уделялось не только функциональности, но и эстетике. Канал органично вписался в подмосковную природу и стал достойной «визитной карточкой» столицы и крупнейшего мегаполиса нашей страны.

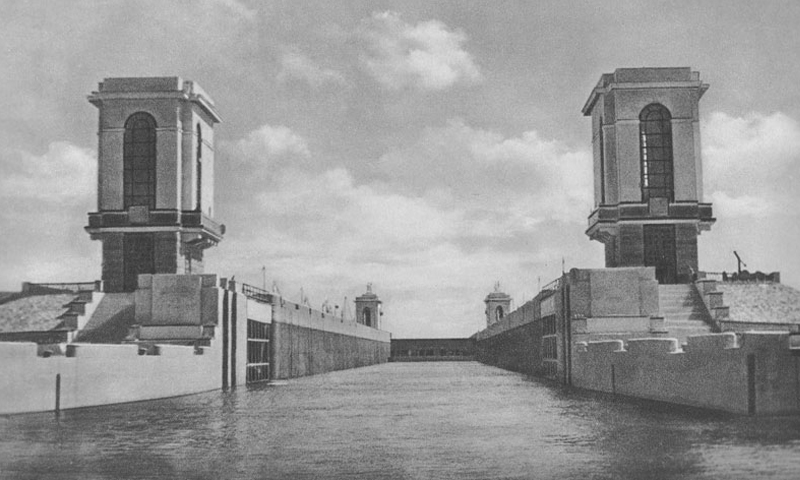

Шлюзы с башнями, расположенные на трассе канала от Волги до Москвы, имеют различное оформление и вместе с прилегающими к ним зданиями являются главными объектами в архитектуре канала. Результат достигнут благодаря огромному таланту авторов.

Старший архитектор А.М.Рухлядев спроектировал и построил Московский (Химкинский) речной вокзал, 9-й шлюз, Карамышевскую железобетонную плотину и электростанцию. Главным символом канала имени Москвы стали декоративные корабли-каравеллы, расположенные на башнях нижней головы шлюза №3, спроектированные архитектором В.Я. Мовчаном.

Среди выдающихся архитекторов канала имени Москвы также были: Б.Д. Савицкий, Ю.А. Кун, В.Ф. Кринский, В.М. Лисицин, И.К.

Белдовский.

Карамышевская плотина. Архитектор — А.М. Рухлядев. 1937 год

Севереный речной вокзал. Архитектор — А.М. Рухлядев. 1937 год

Тоннель-проезд под каналом шлюза №8. Архитектор — В.Ф. Кринский. 1937 год

Шлюз №2. В.М. Лисицын. 1937 год

Шлюз №3. Архитектор — В.Я. Мовчан. 1937 год

Шлюз №5. Архитекторы — Д.Б. Савицкий, Ю.А. Кун. 1937 год

Шлюз №9. Архитекторы А.М. Рухлядев, В. Ф. Кринский. 1937 год

Военные годы

В 1941 году канал Москва-Волга сыграл важную роль в защите столицы от немецко-фашистских захватчиков. Группой специалистов канала (Д.Ф. Агафонов, Л.С. Кусков, Б.М. Фрадкин, А.А. Ярустовский, И.Н.

Дымент, В.С. Жданов) было внесено предложение о создании дополнительной водной преграды врагу, используя гидротехнические сооружения. В конце ноября 1941 года немецкие части, продвигаясь от города Калинина в направлении Большой Волги, начали форсировать замерзшее Иваньковское водохранилище, двигаясь по достаточно прочному льду.

Работники Иваньковской ГЭС начали интенсивный сброс воды через плотину. Уровень воды в водохранилище понизился на 2 м, лед стал оседать и ломаться. Войска и техника противника были вынуждены повернуть назад.

В этот же период немецкие войска начали наступление на участке Клин — Рогачево — Дмитров. Командующий Западным фронтом Георгий Константинович Жуков отдал распоряжение о затоплении поймы рек Сестры и Яхромы. Инженеры канала и военные инженеры разработали схему работы гидротехнических сооружений, при которой за счёт воды канала был начат подъём воды в реке Сестре. Тем самым был отсечён северо-западный подход к каналу от Дубны до Дмитрова.

Для замыкания контура «водной обороны» от Дмитрова до Икши был предпринят второй этап: затопление поймы реки Яхрома. В результате на пути гитлеровской армии был поставлен мощный водный заслон. Наступающим немцам пришлось искать обходные, гораздо более сложные и медленные по срокам маршруты продвижения на восток.

канал выполнил роль мощного оборонительного и напорного рубежа и тем самым вписал яркую страницу в историю победы советского народа в битве под Москвой. В память об этом на Перемиловских высотах под Дмитровом в 1966 году сооружен монумент воинской славы. Отсюда началось наступление наших войск в начале декабря 1941 года. Саперные специалисты инженерных войск при участии работников канала превратили его в прочный оборонительный рубеж. Вдоль всего канала были вырыты траншейные ходы и гнезда для установки пулеметов и малых орудий.

Канал ни на один день не прекращал своей деятельности. Москва бесперебойно получала военные грузы, воду и электроэнергию.

В результате военных действий многие гидротехнические сооружения сильно пострадали. Для своевременной организации перевозок, улучшения водоснабжения и энергоснабжения предприятий Москвы и области Государственный Комитет Обороны вынес решение о восстановлении канала Москва-Волга и его пуске к навигации 1942 года.

Государственный Комитет Обороны вынес решение о восстановлении канала Москва-Волга и его пуске к навигации 1942 года.

19 мая 1942 г. было открыто сквозное движение по каналу Москва-Волга.

1941-1942. Взорванный шлюз №3

1941-1942. Взорванный шлюз №3

1941-1942. Разрушенный Яхромский мост

Реконструкция

В первые годы эксплуатации канала Москва–Волга были связаны с устранением строительных недостатков, отладкой оборудования и совершенствованием работы шлюзов и насосных станций. Эти вопросы были успешно решены. Но в дальнейшем стали возникать вопросы, обусловленные необходимостью усиления парапетов стен камер шлюзов, реконструкцией причальных сооружений, заменой металлоконструкций ворот и затворов, устройством пятых насосных агрегатов, заменой трубопроводов Сходненской ГЭС и др.

Первым сооружением, на котором была проведена замена затворов, стал Яхромский водосброс, имеющий три пролета шириной по 6 м и высотой по 3,5 м. Пролеты перекрывались сегментными деревянными затворами весом подвижной части 5,2 т. В целях снижения затрат на ремонт затворов и уменьшения фильтрации через них техническим отделом управления канала был разработан проект металлического затвора, который был изготовлен в механической мастерской Яхромского района и установлен на водосбросе в 1948 г.

Следующие работы были связаны с заменой верхних ремонтных заграждений шлюзов, выполненных в виде поворотных ферм. На шлюзах № 2-5, 8 и 9 были установлены металлические фермы, а на шлюзах № 6, 7 и 10 – деревянные.

Проведенные в 1961-1963 гг. исследования показали, что передние ноги металлических ферм сильно поражены кор-розией, глубина которой достигала 2-5 мм, а нижние ноги сильно деформированы. Еще худшее состояние имели деревянные фермы, на которых имелись трещины длиной до 1м. Несущая способность передних ног была ослаблена почти в два раза. Поэтому возникла необходимость замены всех верхних заграждений шлюзов. Первое ремонтное заграждение было установлено на шлюзе № 7 в межнавигационный период 1966-1967 гг. Монтаж остальных ремонтных заграждений осуществлялся до 1975 г.

Более сложной была работа по замене сегментных ворот. Необходимость выполнения этой работы была обусловлена коррозионным состоянием ворот и приближением нормативных сроков их эксплуатации. Проектирование ворот было поручено СПКТБ

«Мосгидросталь», которое предложило четыре типоразмера ворот, в зависимости от высоты перекрываемого отверстия и радиуса обшивки. Ворота состояли из 11-13 монтажных марок, которые при монтаже собирались на специальной эстакаде. Первыми в 1976-1977 гг. были заменены ворота на шлюзе № 10, последние – в 1985-1986 гг. на шлюзе № 1.

Проекты двустворчатых ворот также были разработаны СПКТБ «Мосгидро-сталь». Вес таких ворот составлял от 360 до 660 т, поэтому приходилось разбивать их на монтажные марки весом до 30 т. Но это, зачастую приводило к срыву открытия навигации и большим экономическим потерям. Поэтому было признано целесообразным монтировать ворота из укрупненных секций весом до 100 т. Но для таких секций был необходим подъемный кран повышенной грузоподъемности.

В 1983 г. по техническим условиям, разработанным советскими специалистами, Минречфлотом РСФСР такой плавучий кран был заказан австрийской фирме «OSWAG». В сентябре 1984 г. кран был доставлен в Москву. По условиям проводки по внутренним водным путям корпус крана пришлось разделить на 3 секции и не монтировать часть надстройки. Окончательная сборка крана была проведена в камере шлюза № 7 в межнавигационный период 1984-1985 гг.

Плавучий кран имеет максимальную грузоподъемность 350 т. Корпус крана имеет следующие габаритные размеры: длину – 63 м, ширину – 25 м, высоту борта – 4,5 м и надводный габарит – 13,2 м (при осадке 2,5 м). Главный подъемный механизм может обеспечить грузоподъемность 350 т – при вылете стрелы до 23 м и 200 т – при вылете 30 м (от оси поворота). Вспомогательный подъемный механизм имеет грузоподъемность 100 т при вылете стрелы 38 м.

Кран снабжен радиостанцией, компрессорной станцией, водолазным оборудованием, необходимыми станками, а также специальной оснасткой для выполнения монтажных и ремонтных работ на двустворчатых воротах и других конструкциях. Остойчивость крана обеспечивается мини-ЭВМ за счет автоматического регулирования балласта. Для команды 23 человека имеются удобные каюты, блок питания, спортивные и санитарно-гигиенические помещения, салон для отдыха и др.

Строительство крана существенно облегчило и ускорило проведение монтажных работ при реконструкции крупных объектов. Были полностью заменены все двустворчатые ворота шлюзов, с помощью крана менялись плавучие заграждения, реконструировались причальные стенки и др. Кран стал незаменимым помощником при выполнении всех наиболее тяжелых работ на канале.

Эксплуатация сооружений показала, что практически все причальные линии, палы и эстакады шлюзов построены на деревянных сваях. Общая длина этих сооружений составляет около 10 км. Многие из сооружений имеют пониженную несущую способность и постепенно выходят из строя.

В 2005 г. были заменены заградительные ворота № 116, расположенные на Хорошевском спрямлении р. Москвы.

Завершена реконструкция клапанного затвора Угличского шлюза № 10У. Вес металлоконструкции составляет более 230 т. Размер перекрываемого отверстия – 30х8 м.

До 2035 г. предполагается реконструировать механическое оборудование всех шлюзов.

В 1970 г. на одном из трубопроводов Сходненской ГЭС, имеющем диаметр 5,6 м и длину 182 м, было установлено существенное снижение общей прочности трубопровода. Поэтому встал вопрос о замене трубопроводов ГЭС.

При проектировании новых трубопроводов были рассмотрены варианты трубопроводов из дерева и металла. Анализ этих вариантов показал, что трубопроводы из дерева обладают рядом преимуществ: имеют большую пропускную способность, эластичны, сравнительно просты в ремонте, имеют хорошую сопротивляемость гидравлическим ударам и низкую теплопроводность. Кроме того, стоимость деревянных трубопроводов оказалась ниже металлических примерно на 39 процентов. Поэтому было принято решение о строительстве деревянных трубопроводов.

В 1974-1976 гг. была проведена замена трубопровода № 2, а в 1976-1979 гг. – трубопровода № 1. Смонтированные трубопроводы исправно служили более 20 лет, но после 2000-х годов через них началась повышенная фильтрация, что могло привести к их разрыву и разрушению здания ГЭС.

В целях недопущения такой ситуации деревянные трубопроводы были разобраны, а вместо них установлены металлические.

В период 2008-2011 гг. была произведена замена металлоконструкций нижних двустворчатых рабочих и эксплуатационных ворот камер № 11-12 Рыбинского шлюза. С октября 2011 г. подрядные организации приступили к строительным работам по проекту «Реконструкция Рыбинского гидроузла». Этап 1. В межнавигационный период 2011-2012 г. были выполнены работы по ремонту бетона водопроводных галерей шлюза, за¬мене оборудования насосной станции перепуска, замене металлоконструкций шандорных заграждений и ремонтных ворот. C 2012 по 2015 гг. была проведена реконструкция монумента «Волга», причально-направляющих линий шлюза, ремонт оголовков дамб

С ноября месяца 2015 года начаты стро¬ительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция Рыбинского гидроузла», 2 этап, предусматривающего реконструкцию части сооружений, затворов, грузоподъемного оборудования на камерах шлюза, приводов ворот и затворов, смешанного автомобильно-железнодорожного моста и температурно-осадочных швов, системы электрооборудования и системы управления, электроснабжение шлюза, системы связи гидроузла, реконструкция фасадов и кровли башен управления, вспомогательных зданий и помещений производственно-бытового назначения, оснащение гидроузла инженерно-техническими средствами. обеспечения транспортной безопасности, системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Завершение всего комплекса работ планируется в 2030 году.

В 2010 г. начались проектные работы по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы», 2 этап. В соответствии с этим проектом проводится реконструкция на гидроузлах № 3, 9, Перерва.

На гидроузлах Софьино, Фаустово, Северка будут выполнены работы по реконструкции башен центрального пульта управления шлюзов и реконструкции плотин с демонтажем существующих и установкой новых плотин в новых створах.

В 2015 г. завершена реконструкция Кузьминского гидроузла с расположением сооружения на новом месте, а в 2020 г. реконструирован гидроузел «Белоомут». Реконструкция этих гидроузлов обеспечила нормальные условия судоходства на р. Оке и положительно сказалась на обеспечении безопасности гидротехнических сооружений.

По реконструкции Иваньковского гидроузла, гидроузлов № 4, 6, 7, 8 планируются к выполнению работы по замене механизмов привода затвора водопроводных галерей, сегментного затвора и нижних двустворчатых ворот шлюзов; системы автоматического управления судопропуском, в том числе аппаратуры управления, защиты, блокировки, сигнализации и контроля.

В 2025-2029 гг. планируется реконструировать Пироговский гидроузел. Гидроузел по¬строен на участке со сложной гидрогеологией. С первых лет эксплуатации наблюдаются повышенные уровни напорных вод в основании. Периодически возникают очаги суффозии. Требуется снижение напоров в основании сооружения.

С 1977 г. на канале встал вопрос реконструкции насосных станций, расположенных при каждом шлюзе северного склона канала. Проектная мощность станций 60 тыс. кВт, а потребляемая ими энергия – около 270 млн. кВт. ч в год. В дальнейшем потребление электроэнергии увеличилось до 350 млн. кВт*ч.

При строительстве канала на каждой насосной станции было установлено по четыре вертикальных пропеллерных насоса производительностью 25 м3/с при напорах 6-13 м. Основные показатели производительности насосных станций даны в таблице

4.1. Из представленных данных видно, что среднегодовое водопотребление канала могло решаться тремя насосами при одном резервном.

Продолжительность работы насосных агрегатов между капитальными ремонтами составляла от 13 до 40 тыс. ч. Нормальной считалась работа агрегатов между ремонтами в течение 22 тыс. ч или 4 лет. С 1960-х гг. насосные агрегаты вследствие увеличения водопотребления эксплуатировались в форсированном режиме с коэффициентом загрузки по времени: 0,91 – летом, 1,0 – зимой (зимой один агрегат выводился из эксплуатации для ремонта). Основными причинами вывода агрегатов в ремонт были кавитационные повреждения камер, лопастей и втулок рабочего колеса, вызывавшие в ряде случаев повышенную вибрацию, изнашивание подшипников и валов. Немаловажное значение для нормальной работы имела чистота акватории (отсутствие в воде мусора и топлой древесины), исправное состояние сороудерживающих решеток, а также наличие в воде, используемой для охлаждения и смазки незначительного количества механических примесей.

В 80-е годы прошлого столетия в зданиях насосных станций были установлены 5-е насосные агрегаты производительностью 34 м3/с, диаметром рабочего колеса 2550 мм с электродвигателями типа ВДС 355/44-28УЧ мощностью 4 тыс. кВт. Эта мера учитывала рост водопотребления и была предусмотрена еще при проектировании канала.

Техническое перевооружение насосных станций канала началось с 1988 г. и продолжалось до 2002 г. В результате были выполнены следующие работы:

– осуществлен демонтаж 19 из 20 существующих насосных агрегатов с насосами типа ВП-250 производительностью по 25 м /с и электродвигателем типа МС-395;

– выполнен монтаж 19 новых насосных агрегатов типа АОПВ-34/9В производительностью 34 м3/с и электродвигателями типа 2 СДГВ-335-4000/3550-28УХЛ 4. На насосной станции N 182 было смонтировано 3 насосных агрегата, на насосных станциях NN 183-186 — по 4 насосных агрегата;

– частично выполнена замена электриче-ских систем управления и контроля работы агрегатов, замена электроаппаратуры, обо-рудования ЗРУ 6 кВ, силовых и контрольных кабелей;

– выполнена замена затворов и цепных механизмов на 19 пролетах водоприемников насосных станций.

В результате предельная производительность пяти агрегатов насосной станции № 182 составила 161м3/с, в том числе четыре агрегата по 34 м3/с и один агрегат – 25 м3/с.

Предельная производительность каждой насосной станции №№ 183-186 составляет 170 м3/с, в том числе пятый насосный агрегат –34 м3/с.

В результате ежегодная перекачка воды насосными станциями составляла около 1,5 км3. До 800 млн. м3 шло на водоснабжение населения и предприятий промышленности (примерно 60% от общего водопотребления столицы). Примерно 500 млн. м3 воды направлялось на обводнение рек Москвы и Яузы, 150 млн. м3 – на обеспечение условий судоходства.

Распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 27 ноября 2009 г. № АД-253 р «Об утверждении проектной документации «Техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы» была утверждена проектная документация «Техническое перевооружение насосных станций канала имени Москвы», разработанная ОАО «Мособлгидропроект», Проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение ФГУ «Главгосэк-срертиза России» от 06 ноября 2009 г. № 687-09/ГГЭ-6291/07. Работы завершены в 2019 г.

Важным направлением является реконструкция гидроэлектростанций:

– Иваньковская ГЭС № 191;

– Пироговская ГЭС № 199;

– Сходненская ГЭС № 193;

– Новотверецкая ГЭС;

– Карамышевская ГЭС № 194;

– Новоцнинская ГЭС;

– Перервинская ГЭС № 195.

Суммарная проектная мощность ГЭС составляет 66 тыс. кВт, общий объем вырабатываемой электроэнергии в среднем – около 200 млн. кВт*ч в год, что позволяет частично компенсировать потребляемую насосами электроэнергию.

Иваньковская ГЭС, расположенная в начале канала, работает на остающемся после отбора в канал естественном расходе р. Волги, а Сходненская ГЭС, расположенная в конце канала, – на обводнительном расходе р. Москвы. Карамышевская, Перервинская, Пироговская и Акуловская ГЭС работают на обводнительных расходах, подаваемых в реки Москву, Клязьму и Учу. Иваньковская и Сходненская ГЭС, благодаря наличию при них водохранилищ, могут использоваться в качестве резерва для системы Мосэнерго.

За время эксплуатации ГЭС не претерпели каких-либо значимых изменений. Благодаря высокому качеству оборудования и выполненных работ при строительстве, они успешно отработали без реконструкции многие десятилетия. Но сегодня настало время провести их реконструкцию, которая в соответствии с планом должна быть выполнена до 2035 г.

Прежде всего, предполагается реконструировать гидроагрегаты гидроэлектростанций, высоковольтное оборудование с установлением современных выключателей и воздушные линии электропередач.

Для реконструкции электрических сетей и электрооборудования, а также дальнейшего эффективного их использования, была разработана программа энергосбережения на 2010-2012 гг. Экономической целью разработки и реализации указанной программы являлось снижение объемов финансовых средств на закупаемые энергоресурсы. Основные направления программы энергосбережения достигались путем внедрения эффективных технологий и разработки финансово–экономических механизмов производства, транспортировки и потребления энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению, внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

В рамках выполнения программы энергосбережения ФГУП «Канал имени Москвы» были выполнены следующие работы:

– проведена реконструкция ОРУ 110 кВ ГЭС–191, осуществлена заменена трансформаторной группы на два новых трансформатора мощностью по 25 кВА и произведена заменена двух многообъемных масляных выключателей на элегазовые. Экономия трансформаторного масла составила 136 тонн, из них: 18 тонн за счет замены многообъемных масляных выключателей и 118 тонн за счет замены силового трансформатора. Экономия электроэнергии составила 50 тыс. кВт*ч в год, в денежном эквиваленте экономия составляет 6726,0 тыс. руб.;

– проведена реконструкция ОРУ 110 кВ насосной станции № 186, осуществлена замена трансформаторов на новые, мощностью 25 кВА, произведена замена 9 многообъемных масляных выключателей на элегазовые. Экономия трансформаторного масла сост-вила 123 тонны, в том числе 81 тонна за счет замены многообъемных масляных выключателей и 42 тонны за счет замены трансформаторной группы, в денежном эквиваленте экономия составляет 5965,5 тыс. руб.;

– выполнена реконструкция ЛЭП-110 кВ Икша-1 – Комсомольская с заменой опор, проводов с выполнением линии в двухцепном варианте;

– произведена замена насосного агрегата № 1 на насосной станции № 186 на новый, производительностью 34 м3/с;

– выполнен проект реконструкции освещения и отопления гидроузлов №№ 7, 8, 9 с применением энергосберегающих технологий;

– осуществлена замена ламп накаливания на более эффективные и менее энергоемкие модели;

– произведена замена электромеханических счетчиков устаревших типов на электронные с повышенным классом точности.

Предусматривается реконструкция схем управления шлюзов с заменой на современные автоматизированные системы управления технологическим процессом и систем управления электродиспетчерских.

До 2035 г. предусматриваются:

– полная замена проводов, опор, подвесной арматуры, подвеска опто-

волоконного кабеля:

ВЛ 110 кВ Яхрома–Икша II, ВЛ 35 кВ Яхрома–Инже-нерная–Дмитров, ВЛ 35 кВ Дмитров–Тяговая, ВЛ 35 кВ Яхрома–Тяговая; а также основного высоковольтного оборудования с установкой современных элегазовых и вакуумных выключателей, микропроцессорных защит и пр.;

– «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы». Реконструкцияподстанции 110 кВ «Икша II» № 232. С 2020 по 2022 гг. на объекте проводились проек-тно-изыскательские работы. В апреле 2022 г. получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Начало строительно-монтажных работ запланировано на 2022 г.;

– «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы».

Реконструкция канала № 294. В связи с произошедшей в 2019 г. аварией на судоходном канале № 294 между шлюзами № 7 и 8 было принято решение о его реконструкции. В 2020 г. начались проектно-изыскательские работы по объекту, планируемый срок окончания работ – 2022 г. Окончание строительно-монтажных работ по объекту запланировано на 2024 г.

Замена створок нижних двустворчатых ворот камеры шлюза № 11, 1-ый этап реконструкции

Источник: kim-online.ru

«Канал на костях — миф». Какой ценой был построен водный путь Москва-Волга?

80 лет назад, в 1937 г., для движения пассажирских и грузовых судов был открыт канал Москва — Волга, ныне — канал имени Москвы.

Первым, ещё в апреле, в нижние ворота шлюза № 1 на Волге под звуки оркестра вошёл флагман волжской флотилии теплоход «Иосиф Сталин». Масштаб небывалого по размаху проекта, который был осуществлён всего за 5 лет, нашёл своё отражение в частушке: «Путь ворота преграждали, весу в них полтыщи тонн. Где-то кнопочку нажали — и въезжай со всех сторон!»

Ворота 11 шлюзов, так же как и весь сложнейший комплекс гидротехнических сооружений, поражали воображение. Вдоль 128-километровой трассы канала глубиной 5,5 м было построено 8 гидроэлектростанций, 7 плотин и 5 насосных станций, создано несколько водохранилищ, возведены большие мосты и циклопические монументы.

Лозунг «Заставим Волгу течь мимо Кремля!» был придуман, чтобы «исправить ошибку природы» и соединить Москву с крупной водной артерией. От многих других каналов мира этот отличало техническое решение: канал был сделан не самотечным, а действующим на электрической энергии (вода из Волги поднимается к столице с помощью мощных насосов). Сегодня канал даёт Москве свыше 60% всей воды и остаётся кратчайшей трассой от Первопрестольной к Верхней Волге, доступной для любых речных судов. Именно он и превращает Москву в «порт пяти морей».

По два трупа на метр?

Однако вопрос — какой ценой был совершён этот трудовой подвиг советского народа, остаётся открытым. «Очевидцы» рисуют жуткие картины того времени: тысячи грязных, измученных работяг, которые барахтались на дне котлованов по пояс в грязи, в любую стужу, и умирали от истощения: «Мёртвых складывали на тележки — „грабарки“ и увозили. Ближе к ночи тянулись с канала целые караваны „грабарок“ с трупами, облачёнными в нижнее рваное бельё. Людей сбрасывали в могильники как попало, один на другого, будто скот. ». А средний срок жизни землекопа на стройке, говорят, был немногим больше месяца.

Есть свидетельства, что особо непокорных зэков сотрудники НКВД расстреливали на северной окраине города Дмитрова. Сколько жизней было положено всего? Называют цифру до 250 тыс. В доказательство приводят цитату из Солженицына: «Говорят, за зиму с 1931 на 1932 г. вымерло около 100 тысяч человек.

Это на Беломорстрое, а канал Москва — Волга строился в два раза дольше по сравнению с Беломорско-Балтийским каналом, и можно себе представить, сколько же наших соотечественников покоятся на берегах этого канала». Сталинский «тариф» на канале Москва — Волга, — делается вывод, — по 2 тыс. жизней за каждый километр водной трассы, то есть — по два трупа на метр. Образно говоря, суда плывут в Москву по человеческим костям.

«Но дело в том, что Дмитлаг НКВД мало напоминал другие острова „Архипелага ГУЛАГ“, — сказал корреспонденту „АиФ“ писатель и публицист Анатолий Салуцкий, автор недавно вышедшей книги „Каналу Москва — Волга 80 лет. Правда о Дмитлаге НКВД из первых рук“. — Под Москвой многое было иначе, и пересуды о том, что канал построен на костях заключённых, — это миф, чистейший вымысел. В моей книге отражена правда, о которой мне поведали непосредственно строители канала. По ночам не отвозили на подводах сотни тысяч трупов в окрестные леса. ».

«Эта книга была написана 40 лет назад, — продолжает Салуцкий. — В связи с 40-летием канала Политиздат предложил мне „глубоко разработать“ данную тему. В то время были ещё живы многие участники строительства, и мне удалось записать их рассказы.

Но в официальной рецензии говорилось: „В рукописи уделяется большое внимание участию в строительстве заключённых, что совершенно неприемлемо“. Один из рецензентов писал: „Необходимо исключить из рукописи заключённых. Хотелось бы видеть замечательное творение советского народа — канал имени Москвы без этой детали“. После слова „деталь“ я понял, что не буду сотрудничать с Политиздатом, не стану переделывать книгу, и отказался от её издания. Но что любопытно: когда в начале 1990-х я предложил книгу одному из журналов, то получил в ответ раздражённое письмо о том, что я, дескать, пытаюсь лакировать действительность и не отражаю ужасов гулаговской стройки. Рукопись снова легла в стол, и только сегодня пришло её время. ».

«Энтузиастов не было»

Как же всё было на самом деле? Решение о строительстве канала Москва — Волга им. И. В. Сталина было принято 15 июня 1931 г. на пленуме ЦК ВКП(б). А год спустя вышел приказ о формировании Дмитровского исправительно-трудового лагеря (Дмитлаг) для использования труда заключённых. Дмитлаг ОГПУ-НКВД просуществовал более 5 лет.

Канал стал главным проектом 2-й пятилетки, а лагерь — одним из самых больших отделений ГУЛАГа.

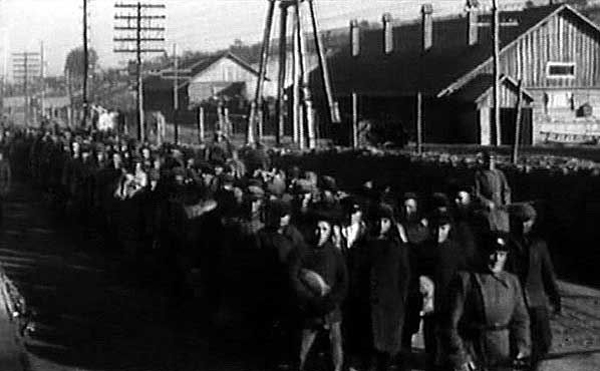

В Дмитлаг прибывали по этапу заключённые со всей страны. Охрану перевели с Соловков. Состав зэков был разношёрстным: жертвы «указа о колосках», люди, осуждённые за имущественные и хозяйственные преступления, спекуляцию и т. п. — «бытовики», уголовники, рецидивисты, «контрреволюционеры», политические. Но всех их стали называть толерантным термином «каналармейцы», под которым узники Дмитлага и вошли в историю.

Число подневольных строителей доходило до 200 тыс. Называется и ещё большая цифра — 1 млн 200 тыс. человек (на 1 января 1933 г.) — с учётом того, что множество людей «в поисках романтики» якобы добровольно приезжали на стройку и устраивались вольнонаёмными. «Столько людей не требовалось даже по масштабам подобной стройки, — возражает Анатолий Салуцкий. — Дмитлаг просто не вместил бы их. Энтузиастов там не было, вольнонаёмными работали только специалисты по приглашению — на ремонтном заводе, в лабораториях или управленцами. Но на канале таких было немного».

В первое время земляные работы вели вручную — с помощью кайла, носилок, лопат и тачек, которые называли «марусями», конных повозок-«грабарок». В котлованах находилось столько людей, вывозивших грунт, что руководству приходилось прибегать к помощи регулировщиков — словно на оживлённых городских перекрёстках. Затем на смену «марусям» пришли первые отечественные самосвалы и экскаваторы. Стройка века стала полигоном, где обкатывалась новая техника — землечерпалки, шахтные подъёмники, бетономешалки, вагонетки, гидромониторы и др. А объём переброшенного на строительстве грунта превысил 150 млн кубометров!

В Дмитлаге, как и в других лагерях НКВД, действовала система поощрений и наказаний: если заключённый выполнял норму, то получал свой паёк и заработок, а если нет — сидел на воде и штрафной норме в 300 г хлеба (обычная дневная норма состояла из 800 г хлеба и 400 г баланды). Была и схема «зачётов»: за сверхплановую выработку уменьшали срок наказания.

Вождь над водой

Систему принуждения к труду именовали «перековкой», а чтобы она была эффективнее, начальство лагеря не забывало и о всестороннем развитии личности заключённых. В клубе Дмитлага проходили праздничные торжества и собрания, действовали библиотеки, киностудия, свой театр и духовые оркестры. Не был забыт и спорт в виде секций лагерного общества «Динамо». Говорят, что зэки — строители канала даже участвовали в физкультурных парадах на Красной площади.

Самодеятельный оркестр на строительстве канала Москва-Волга. 1933 г. Фото: РИА Новости/ Георгий Петрусов

«Дмитлаг был открытой, не засекреченной организацией, выпускавшей более 10 периодических изданий — в том числе газеты «Перековка» и «Москва — Волгострой», журнал «На штурм трассы», — говорит Салуцкий. — Не раз приезжал на стройку и Максим Горький. Лагерная газета напечатала его приветственное письмо слёту ударников-«тридцатипятников» (тех, кто был сослан по 35-й статье — за хулиганство, воровство, бандитизм): «Пора вам, ребята, понять, что, воруя теперь, в наши дни, воруют у государства. Чем скорее вы поймёте это, тем лучше будет вам. Вашей работой вы хороните проклятое прошлое, — всей душой желаю вам поскорее пережить настоящее и сохранить силы ваши для строительства будущего. М. Горький».

Архитекторы канала помнили и о прекрасном, украшая гидротехнические и иные сооружения множеством произведений искусства — скульптурами, барельефами, росписью и эмблемами с изображениями героев эпохи. А в августе 1935-го стройку посетил нарком внутренних дел Генрих Ягода, который в сопровождении начальника строительства Лазаря Когана, начальника Дмитлага Семёна Фирина и главного инженера Сергея Жука самолично выбрал место при входе в канал из Волги для установки гранитных монументов Ленина и Сталина. Гигантские скульптуры высотой 26 м (с постаментом) и весом 450 и 540 т предполагалось поставить на противоположных берегах аванпорта.

Председатель Мособлисполкома Николай Филатов; 1-й секретарь Московского горкома и обкома ВКП(б) Никита Хрущев и народный комиссар внутренних дел СССР Генрих Ягода (справа налево) осматривают строительство канала Москва-Волга. 1935 г. Фото: РИА Новости

В отличие от монумента Ленина, голову которого сложили из гранитных блоков, голова Сталина была монолитом, высеченным из скалы. Чтобы поднять махину массой 22 т на такую высоту, потребовался мощный подъёмник. «Бригада под руководством каменотёса Якова Булкина „произвела обработку камня по предложенному макету“, — рассказывает Салуцкий. — Но водружать последний 3-тонный верхний блок было очень сложно. Его требовалось чуть ли не вручную вкатить по длинным бревенчатым мосткам, и не дай бог, случится осечка». К счастью для тех, кто занимался этой работой, всё закончилось благополучно.

Монумент Сталина появлялся в кадрах фильма «Волга-Волга», поскольку картину снимали непосредственно на канале. Но потом эти эпизоды вырезали. А в 1961-м решили убрать и сам памятник. Сначала на шею скульптуры набросили трос и попытались свалить её тракторами. Но капитальный фундамент под постаментом устоял, и Сталин не рухнул, а лишь накренился и повис над водой.

Тогда статую уничтожили взрывом. По легенде, голова отца народов скатилась с плеч и упала в канал. И до сих пор её обломки будто бы покоятся на дне. Статуя Ленина возвышается над каналом и сейчас.

Памятник Ленину у Иваньковского гидроузла на слиянии канала имени Москвы и реки Волги. Фото: РИА Новости/ А. Горячев

Аресты под оркестры

14 июня 1936 г. на законченный Перервинский гидроузел приехал сам Сталин. Во время осмотра шлюз впервые начал заполняться водой. В камеру шлюза вошли два колёсных парохода — «Память Кирова» и «Динамовец». А 30 июля на канале были закончены отделочные работы. «В День авиации десятки тысяч москвичей двинулись через новый тоннель к тушинскому аэродрому, где состоялся воздушный парад, — рассказывает Салуцкий. — Люди стали свидетелями небывалого зрелища: над автомобилями находился водный канал, куда вскоре должны были войти пароходы; выше канала пролегал мост железной дороги, по которому мчались паровозы; а над мостом парили самолёты.

Во время майских праздников 1937 г. в столицу должны были прийти первые волжские теплоходы. Пассажирами стали строители. Суда останавливались у всех пристаней, повсюду проходили митинги. На теплоходах без умолку гремели репродукторы, на палубах плясали, а с боковых стен шлюзов бросали сотни букетов. На мачтах реяли праздничные флаги.

Точно по графику 2 мая флотилия пришвартовалась у Химкинского речного вокзала. Но не все пассажиры, севшие на теплоходы у Большой Волги, доплыли до Москвы. На каждой пристани какие-то люди поднимались на борт того или иного теплохода и незаметно уводили с собой кого-то из руководящего состава стройки. Знающие понимали: снова начались аресты.

Но сценарий праздника никто не отменял. Стоял солнечный весенний день. Играли духовые оркестры. »

Под бравурную музыку начались массовые аресты среди руководства стройки. Группу из 218 человек во главе с Фириным обвинили в работе на иностранные разведки, создании контрреволюционной террористической организации и подготовке госпереворота силами заключённых. По версии следствия, верхушка Дмитлага собиралась захватить Кремль.

Вскоре часть лагерного начальства и заключённые, связанные с ней, были расстреляны на Бутовском полигоне. Всего же с 14 сентября 1932 г. по 31 января 1938 г. на строительстве канала официально зафиксирована смерть 22 842 человек. По сути, каждого десятого из числа заключённых, или по 2% лагерного контингента в год.

Много это или мало? «Все, с кем я беседовал 40 лет назад, утверждали, что большинство этих людей умерли от болезней и производственных травм, — говорит Анатолий Салуцкий. — На стройке было уложено 3 млн куб. м бетона, поэтому нередко бывали случаи, когда люди, не соблюдая технику безопасности, просто падали в жидкий бетон и погибали. Условия жизни на канале были не райские, но заключённых там всё же не расстреливали. В 1937-м арестовали не технических руководителей стройки, а лагерное начальство из НКВД. Кстати, именно на строительстве канала выросли специалисты, которые потом создавали „Щит Родины“ — шахты для первых баллистических ракет и закладывали основу нашей атомной промышленности».

И ещё пара цифр. За 80 лет на канале им. Москвы произведено 2,1 млн шлюзований, 136 млрд куб. м воды подано из Волги в столицу. Экономически проект себя в любом случае оправдал. А споры о его цене, выраженной в человеческих жизнях, видимо, не стихнут никогда.

Источник: aif.ru

Канал имени Москвы — ударная стройка XX века силами заключенных Дмитровлага

Канал имени Москвы – рукотворная водная артерия длиной 128 километров, соединяющая Москву-реку и Волгу. Благодаря ему Москва превратилась в «порт пяти морей». Живописны берега канала и водохранилищ, огромные гидросооружения вызывают неподдельное уважение к труду их проектировщиков и строителей.

Канал имени Москвы недалеко от Степаньково

От древних волоков до петровских проектов

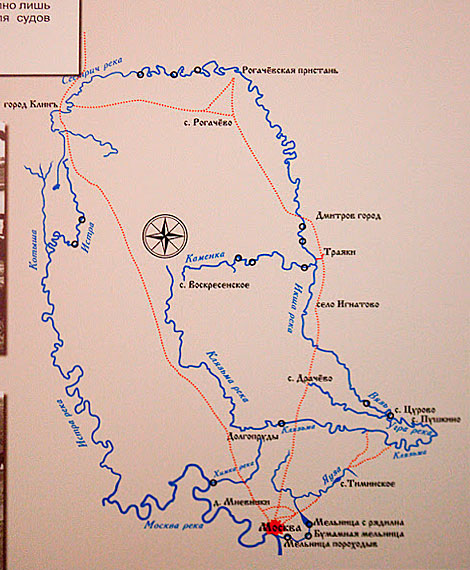

Издревле в наших краях существовала сеть торговых путей, проходивших по рекам и волокам между ними. О тех временах напоминают названия древних городов: Волоколамск (т.е. «волок на Ламе»), Вышний Волочек и другие. Во времена царствования Алексея Михайловича иностранные специалисты при дворе высказывали идеи соединить реки Москву и Волгу. Служивший при дворе Петра Первого немецкий инженер Георг Вильгельм (Вилим Иванович) Геннин (1676- 1750) предложил три варианта:

1. От Москвы-реки вверх по Яузе до впадения Лихоборки, по Лихоборке к Коровьему Врагу, прокоп в 8 вёрст до Клязьмы, по Клязьме до села Воскресенского, прокоп на протяжении 1,5 версты до речки Каменки, вниз по Каменке до Волгуши, по Волгуше до Яхромы, вниз по Яхроме до Дмитрова. 123 шлюза на протяжении 128 вёрст.

2.

От Москвы-реки до Истры, по Истре до реки Катыш, вверх по Катышу до ручья Подоры, прокоп длиной в 3,5 версты до реки Сестры, по Сестре до Рогачёвской пристани. 123 шлюза на протяжении 228 вёрст.

3. От Москвы-реки вверх по Яузе до села Мытищи, из Яузы через Работный буерак, прокоп в 8 вёрст до реки Клязьмы, по Клязьме до реки Учи, прокоп в 8 вёрст, по Уче в реку Вязь, по Вязи в реку Дубровку, от Дубровки через Быковское болото прокоп в 3 версты до реки Икши, вниз по Икше в реку Яхрому, по Яхроме до Дмитрова. 41 шлюз на протяжении 103 вёрст.

Петровский вариант соединения Москва-Реки с Волгой. Из Музея истории и современности Канала имени Москвы (Деденево)

Главным препятствием во всех трех вариантах была Клинско-Дмитровская гряда — водораздел между бассейнами Волги и Оки. Несовершенство технических средств, отсутствие достаточного финансирования и людских ресурсов не позволили в то время реализовать ни один из этих проектов.

Забытый Екатерининский канал

К идее соединить реки Москву и Волгу вернулись в 1824 году, когда понадобилось доставлять строительные материалы с Волги и Севера для строящегося храма Христа Спасителя в Москве. Разработка проекта была поручена генерал-майору Михаилу Николаевичу Бугайскому, который несколько видоизменил второй вариант Геннина. На строительстве в основном были задействованы солдаты русской армии.

Через водораздел между реками Истрой (приток Москва-реки) и Сестрой (приток Дубны, которая впадает в Волгу) был прорыт канал. Для его питания у деревни Загорье соорудили дамбу, в результате которой образовалось озеро Сенежское. Помимо соединительного канала, были построены два деривационных канала. На Истре было сооружено 13, а на Сестре 20 деревянных и каменных шлюзов по образцу шлюзов Тихвинской водной системы.

Клин. Остатки старого моста и плотины в реке Сестре

В 1850 году канал, который в честь императрицы Екатерины Великой был назван Екатерининским, был торжественно открыт. Общая протяжённость водного пути составила 214 вёрст (примерно 292 км), пропускная способность — около 3000 небольших судов в год.

Однако вскоре после завершения работ Екатерининский канал потерял свою актуальность. По построенной в 1851 году железной дороге между Петербургом и Москвой перевозить грузы было удобнее, чем водным путем. В 1860 году Екатерининский канал закрыли, шлюзы разобрали и распродали. Со временем он превратился в заболоченный ручей с отдельными открытыми участками воды.

Проект «ударного объекта»

Наступил ХХ век. Москва испытывала острый дефицит питьевой воды, Москва-река сильно обмелела, но в период паводка нередко широко разливалась, затапливая прибрежные районы. 5 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) было принято историческое решение:

ЦК считает необходимым коренным образом решить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги и поручает московским организациям совместно с Госпланом и Наркомводом приступить немедленно к составлению проекта этого сооружения с тем, чтобы уже в 1932 г. начать строительные работы по соединению Москвы-реки с Волгой.

Управление Москаналстроя предложило три маршрута канала: «Старицкий», «Шошенский» и «Дмитровский». После долгих дебатов, 20 мая 1932 года по решению Московского горкома партии был выбран Дмитровский проект, отчасти пересекающийся с первым и третьим вариантами Геннина. Уже на следующий день стали размечать трассу будущего канала. Он получил название «канал Москва-Волга им. И.В.Сталина».

Схема канала Москва-Волга

Строящийся канал был включен в число «ударных объектов». Он должен был решить три ключевые задачи: 1) обеспечение водоснабжения Москвы и Подмосковья, 2) обводнение рек Москва и Волга, 3) кратчайший водный путь из Москвы в Волгу. Кроме того, канал Москва-Волга сокращал на 1100 км путь из Москвы в Ленинград и Белое море через Мариинскую систему (Волго-Балт).

Канал имени Москвы в Дмитрове

В отдельных местах канал прошел по низинам, болотам и руслам мелких речушек. Согласно официальным данным НКВД, в зоны затопления и отчуждения попало более 200 деревень и сел. 7505 крестьянских хозяйств были перенесены на другие места. Немало уникальных открытий вдоль трассы будущего канала сделали археологи.

Дмитровлаг

Для строительства канала Москва-Волга приказом №889 от 14 сентября 1932 года был создан Дмитровский исправительно-трудовой лагерь (Дмитровлаг, Дмитлаг), крупнейшее лагерное объединение ОГПУ-НКВД. Заключенные прибывали из Ленинграда, Средней Азии, Темниковских и Вишерских лагерей, Саровского ИТЛ, Сибири. Отправляли сюда и после завершения строительства Беломорско-Балтийского канала.

Заключенные на строительстве канала Москва-Река-Волга, фото из Википедии

Управление строительства канала и Дмитлага разместилось в стенах бывшего Борисоглебского монастыря в Дмитрове. За время строительства население города увеличилось в три раза, а улицы города до сих пор напоминают о том времени: Большевистская, Чекистская, Инженерная, Энергетическая, Шлюзовая и другие.

Вывеска на Борисоглебском монастыре, 1932–1937 годы

По всей линии строительства канала выросли лагеря, существование которых отражено в названиях населенных пунктах вдоль канала: Темпы, Соревнование, 3-й участок, 4-й участок и т.п. Трасса канала была разбита на 14 участков, три из которых находились в Москве. Заключенные выполняли основную, физически тяжелую работу, требовавшую ручного труда. Вольнонаемные специалисты были задействованы в основном на более высоких должностях.

Выемка и транспортировка грунта

Согласно официальным данным, число заключенных Дмитлага достигало 200 тысяч человек, однако некоторые исследователи полагают, что в действительности через него прошло 600-700 тысяч и более человек. Также на строительстве канала было занято 25.000 человек вольнонаемных, в том числе 3.500 человек инженерно-технического персонала.

В Дмитлаге выпускались свои газеты, сборники стихов и песен, организовывались спортивные секции, был свой оркестр. Заключенные принимали участие в спортивных парадах на Красной площади в 1935 и 1936 году. На строящемся канале бывали Максим Горький и другие советские писатели, агитировавшие за «очистительный труд заключённых».

Плакат. Типография Дмитлага (ныне фабрика офсетной печати №2)

В Дмитрове, на месте нынешнего ДК «Современник» до конца 1950-х годов находился клуб Дмитлага, перевезенный сюда в 1933 году в разобранном виде из Медвежьегорска после окончания строительства Беломорско-Балтийского канала.

Деревянное здание клуба Дмитлага, 25 августа 1933. Последний слет беломорстроителей с участием М.Горького

По данным НКВД, с 14 сентября 1932 года по 31 января 1938 года на строительстве канала Москва-Волга погибло 22.842 человека. По неофициальным данным — гораздо больше.

Шлюз №4 канала Москва-Волга в районе Деденево, 1935 год

Многие из них погибли от непосильного труда, усталости и истощения. Так, по некоторым сообщениям, один из заключенных, упавший от усталости в бетонный раствор, оказался замурован в западной башне шлюза №3 близ Яхромы – прораб не имел права прерывать технологический процесс. Расстреливали каналоармейцев и за малейшие провинности.

Строительство опалубки Иваньковской ГЭС, 1936 год

Останки каналоармейцев до сих пор находят в земле вблизи канала имени Москвы.

Земляные работы на девятом километре канала Москва-Волга. Талдомский район, 1935-1936 год

После окончания строительства, в мае 1937 года было освобождено около 55 тысяч погасивших свой срок каналоармейцев. Однако в августе того же года начались массовые расстрелы на Бутовском полигоне заключённых и части руководства Дмитлага, обвиненные в организации государственного переворота силами заключённых под руководством Ягоды. Под каток репрессий попали люди, которые прежде распоряжались жизнями других:

- Семён Григорьевич Фирин (1898-1937) — начальник Дмитровского исправительно-трудового лагеря (1933-1937),

- Сергей Васильевич Пузицкий (1895-1937) — заместитель начальника Дмитровского ИТЛ НКВД и начальник 3-го отдела Дмитровлага (1935-1937),

- Лазарь Иосифович Коган (1889-1939) — начальник строительства канала Москва-Волга (1932-1936),

- Матвей Давыдович Берман (1898-1939) — начальник строительства канала Волга-Москва (1936-1937) и другие.

Трасса канала

Канал был завершен за рекордные сроки: 4 года и 8 месяцев. 17 апреля 1937 года вся трасса канала Москва-Волга была заполнена водой. 1 мая 1937 года по каналу прошли первые волжские пароходы. 15 июля 1937 года он был официально открыт для грузового и пассажирского движения. В 1947 году канал Москва-Волга был переименован в канал имени Москвы.

Канал «Москва-Волга», фото из БСЭ Канал «Москва-Волга», фото из БСЭ Канал «Москва-Волга», фото из БСЭ Канал «Москва-Волга», фото из БСЭ

Технические характеристики канала:

- Длина канала составляет 128 км.

- Канал рассчитан на пропуск крупных речных судов с грузоподъемностью до 5 тысяч тонн.

- Глубина канала составляет 5,5 м, ширина по уровню воды — 85,5 м, по дну — 45 м. Длина шлюзов составляет 290 м, ширина — 30 м, глубина — 5,5 м.

- Канал обеспечивает более 60 % всей потребляемой питьевой и промышленной воды Москвы.

- Уровень воды на Волге в месте забора в канал находится на отметке 124 м, после Карамышевской плотины на Москве-реке — 126 м, наивысший участок в 162,1 м находится между Икшей и Химками.

- В состав водной системы входит 200 основных и 40 вспомогательных сооружений: 11 шлюзов, 3 железобетонные плотины, 14 земляных плотин и дамб, 5 насосных станций, 15 гидроэлектростанций, 19 железнодорожных и шоссейных мостов, 2 тоннеля и 2 путепровода, аванпорт, речной пассажирский вокзал, 14 паромных переправ, 12 пристаней и остановочных пунктов, маяк, водопроводная и очистительная насосные станции, водоспуски и водосбросы, лотки и многие другие сооружения.

Канал берет свое начало в Дубне, у Иваньковского водохранилища, которое образовано плотиной Иваньковской (Волжской) ГЭС, поднимающей горизонт Волги на 18 метров. Рядом с плотиной расположен однокамерный шлюз №1 канала.

Плотина Иваньковской ГЭС в Дубне Шлюз №1 в Дубне

От Иваньковского водохранилища к городу Дмитрову и далее до станции Икша канал поднимается по северному склону Клинско-Дмитровской гряды. Подъем на 38 метров от горизонта Иваньковского водохранилища до уровня водораздельного бьефа разбит на пять ступеней. Для пропуска судов оборудованы однокамерные бетонные шлюзы, подъем воды осуществляется при помощи пяти насосных станций.

Профиль канала Москва-Волга

Водораздельный бьеф протяженностью в 52 километра представляет собой ряд искусственных водохранилищ и соединительных каналов между ними. Водохранилища образованы земляными плотинами на реках Икша, Уча, Клязьма и Химка и имеют одинаковую отметку подпорного горизонта — 162 метра над уровнем моря.

Канал имени Москвы в районе Степаньково Неработающая паромная переправа около Рождественно-Суворово Канал имени Москвы зимой (около Новосельцево) Пестовское водохранилище (недалеко от Михалево) Пяловское водохранилище Башня заградворот №114 недалеко от Степаньково

На Химкинском водохранилище расположен Северный грузовой порт и Химкинский речной пассажирский вокзал (на реконструкции). Недалеко от Химкинского вокзала начинается южный склон канала с двумя двухкамерными шлюзами напором по 18 метров каждый. Шлюз №8 располагается непосредственно около выхода канала в реку Москву.

Северный речной вокзал, 1937 год

Из Химкинского водохранилища берет начало Сходненский деривационный канал, по которому осуществляется подвод воды к водоприёмнику Сходненской ГЭС. Через него проходит до 80% стока, перебрасываемого в реку Москву из Волги через канал имени Москвы, остальные 20% проходят через шлюзы №7 и №8.

Канал Москва-Волга в годы войны

Канал Москва-Волга сыграл огромную роль в ходе московской оборонительной операции 1941-1942 годов. Немцы пытались занять этот важный рубеж. Во второй половине ноября 1941 года на северо-западных подступах к столице сложилась крайне тяжелая для Красной Армии обстановка. Совместно с Инженерным управлением Западного фронта специалистами канала был разработан проект водной преграды, которая должна была остановить врага.

В конце ноября 1941 года, когда немецко-фашистские войска рвались в направлении от Калинина (Тверь) к Большой Волге и начали форсирование Иваньковского водохранилища, скованного к тому времени довольно прочным льдом, специалисты канала начали интенсивный сброс воды через плотину Иваньковской ГЭС. Уровень воды в водохранилище понизился на два метра, лед проломился, тяжелая военная техника начала уходить в холодную воду. Немцы были вынуждены отступить.

1 декабря 1941 года по приказу Командующим Западным фронтом Г.К.Жукова начался сброс воды в реку Сестру. В результате поймы Сестры и Яхромы (приток Сестры) оказались затопленными. По расчету исследователей, воды Яхромы поднялись на четыре метра, а реки Сестры – на шесть. Врага удалось остановить.

Взорванная башня управления шлюза N3, 1941-1942 год

Прекрасен канал имени Москвы. В выходные дни на его берегах много отдыхающих. Летом на водохранилищах белеют треугольники парусов, с многопалубных лайнеров доносится музыка, неторопливо идут нагруженные баржи. Сегодня уже мало что напоминает о той давней великой стройке. 17 июля 1997 года, в связи с 60-летием окончания строительства канала имени Москвы, на откосе канала недалеко от въезда в Дмитров был установлен крест в память погибших строителей канала.

Памятный крест в Дмитрове. Фото с сайта moskva-volga.ru

- Комаровский А.Н. Записки строителя. Глава вторая «Канал имени Москвы»

- Сайт Москва-Волга.Ру: История строительства канала Москва-Волга

- Старые фотографии: сайт pastvu.com

Онлайн-сервисы, которые помогают мне путешествовать:

- Дешевые авиабилеты: Aviasales

- Отели, транспорт, туры, кэшбек: Яндекс.Путешествия

- Квартиры и дома: Суточно.ру

- Туристическая страховка: Cherehapa

- Экскурсии на русском языке: Tripster и Sputnik8

.

Хотите узнать больше о Китае?

Об этом я пишу в своем телеграм-канале «Срединный Путь»

Источник: anashina.com

Никарагуанский канал под контролем российских военных баз: блеф или реальность?

По теме возможного размещения военных баз России на Кубе, Венесуэле и Никарагуа Заместитель секретаря Совбеза Д. Медведев заявил, что вести разговоры об этих базах «нецелесообразно», потому то это «провоцирует напряженность в мире». Сказал, как отрезал, но далеко не все восприняли его слова как «отлитые в граните».

Евгений Бай

Посол России в Никарагуа Александр Хохоликов только что высказал свое мнение по этому вопросу. Присутствие российских военных в этой стране он назвал «законным». По словам дипломата, российские военные специалисты работают на территории государства на законных основаниях, это необходимо для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью, приводит слова дипломата РИА Новости.

Посол, разумеется, не говорит о возможности размещения ракетных баз России в Никарагуа. Но даже его комментарии о «законности» нахождения российских военных в этой стране имеют определенный подтекст.

В феврале 2015 года министр обороны Сергей Шойгу посетил Кубу, Венесуэлу и Никарагуа. Во всех трех странах речь формально шла о военно — техническом сотрудничестве. А неформально министр пытался договориться с властями этих стран о возможном использовании их территории для дозаправки российских стратегических бомбардировщиков и постоянном заходе военных кораблей.

Гавана на волне оттепели в отношениях с США, инициированной Бараком Обамой, холодно отнеслась к этой идеи. С Николасом Мадуро договорились в основном о крупных поставках российского вооружения. А вот Никарагуа позволила российским военным кораблям заходить в два своих порта — тихоокеанский Коринто и атлантический Блуфилдс, при этом разрешение на заход они стали получать автоматически.

И тогда же началось обсуждение фантастического проекта строительства с помощью России и Китая Никарагуанского канала, который стал бы дублером канала Панамского.

И, вроде бы, нашелся тогда подрядчик, некий китайский предприниматель Ван Цзин, глава компании HK Nicaragua Canal Development Investment Co Ltd. Однако достаточно скоро выяснилось, что китаец является обычным мошенником, своего рода Остапом Бендером, который хотел развести инвесторов на деньги, но никакой канал он строить и не собирался.

Проект заглох и по другим причинам. Его строительство вызвало массовый протест индейских племен, живущих на землях, по которым должна пройти водная артерия.

Однако эта идея продолжает будоражить мозги российских политологов. « Представьте себе ситуацию: сейчас создается альтернатива Панамского канала в Никарагуа, при этом все эти работы охраняются российскими военными. Попробует кто-то туда сунуться?» — говорит «Ленте» военный эксперт Иван Коновалов.

Действительно, настоящий кошмар для Америки! На входе и выходе из канала стоят российские военные корабли, которые полностью держат под своим контролем весь морской трафик, а деньги в строительство вкладывает Китай, и уже не какие-то авантюристы, а правительство.

То есть совместными усилиями две державы, которых США считают своими врагами, покажут кузькину мать «бумажному тигру». Отличный пример только что объявленного в Пекине стратегического сотрудничества.

А никарагуанским властям такой сюжет точно понравится. Российские власти не устают говорить, что открытие военных баз в других государствах «зависит от суверенных решений этих стран»

Куба на такое размещение не шла и не пойдет. Она очень сильно зависит от туризма, в том числе и американского, а также от денежных переводов от кубино-американцев из Майами, которые составляют львиную долю валютных поступлений в ее бюджет.

Венесуэла надеется на постепенно ослабление экономических санкций США, что позволило бы ей вдохнуть жизнь в деградировавшую из—за отсутствия иностранных кредитов нефтяную отрасль. Танки и бронетранспортеры она с удовольствием получает от России, но на строительство военных баз вряд ли даст согласие.

Другое дело—дуэт некогда бравого повстанца, превратившегося в обветшавшего диктатора 76-летнего Даниэля Ортеги и его супруги и вице-президента, 70-летней Росарио Мурильо, автора эротических сборников, известной своей тягой к наркотикам. В ноябре прошлого года они «победили» на выборах, предварительно бросив в тюрьму всех семерых своих политических противников.

У них впереди еще 4 года безграничной власти. И им безразличны санкции Америки, которая после фарса с выборами лишила правящее семейство права въезжать в США. Им наплевать на отношение к ним большинства соседей по континенту, которые исключили Никарагуа из Организации американских государств.

Российские военные базы? А почему бы и нет. Никарагуанский канал? Великолепно, если Китай даст деньги.

А он даст, не случайно в прошлом году Манагуа разорвал отношения с Тайванем, которые были установлены в начале столетия демократическим правительством Виолетты Чаморро, и восстановил дипотношения с Пекином.

А если Москва решит признать ДНР и ЛНР, то Никарагуа тут же Россию поддержит. В 2008 году эта страна стала одной из четырех в мире, кто признал Южную Осетию и Абхазию. Крым Никарагуа признала через 10 дней после того, как он стал российским.

За деньги этот режим и споет и спляшет. Ну, как не воспользоваться услугами такого замечательного «традиционного союзника»!

Однако с большим трудом представляется, что США, которые больше сотни лет хозяйничают в Центральной Америке как у себя на заднем дворе, позволят Ортеге выкопать хотя бы сотню метров будущего канала из предполагаемых 286 километров. Наверняка все подрядчики окажутся под санкциями, а на рейде перед парой русских эсминцев замаячит какой-нибудь новейший авианосец с многочисленным окружением.

Источник: newizv.ru

uritsk

Несколько лет назад я совершил круиз на Соловки. Во время того путешествия мне удалось купить на канале книгу Ю.А. Дмитриева, вышедшую в Петрозаводске в 2003 году к 70-летию ББК: «Беломоро-Балтийский Водный путь от замыслов до вопрощения». В ней приведены интересные материалы и документы по истории строительства этого пути. ББК — это уникальное гидротехническое сооружение, это памятник истории, памятник людям, памятник той суровой эпохе.

Фотографии строительства канала.

Ещё немного истории.

Беломоро-Онежское соединение известно с глубокой древности, а первые письменные описания этого волокового пути относятся к 15-16 векам.

Если же говорить о проектах сквозного водного пути между Онежским озером и Белым морем, то первые изыскания в районе нынешнего ББК начались в середине 18 века и продолжались в течение всего 19-го века и вплоть до Первой мировой войны. В 19-м и начале 20 века было разработано несколько проектов канала, наиболее известные из которых — проект инженера Здзярского (1886-1888г), проект инженера Калиновича (1915г) и разработки профессора Тимонова (его проект, в отличие от остальных предполагал возможность плавания по Беломоро-Онежскому пути морских судов). По всем дореволюционным проектам сооружения канала предполагались полностью деревянными.

Изыскания и разработки, несмотря на неимоверные сложности, продолжились и после 1917 года. В 1922 году Цупводпути НКПС на основании всех предыдущих материалов был разработан проект постройки канала, имевший цель, во-первых, определить стоимость сооружения при различных условиях (просматривались несколько вариантов глубины, размеров шлюзов, типов гидротехнических сооружений и др. ), а во-вторых определить объемы дальнейших изысканий. В отношении исходных основных заданий было принято положение, что ББК должен быть на всём протяжении доступен для морских судов. Согласно установленным в то время заданиям для этого строительства, размер шлюза был принят 312,3х21,34 м с глубиной на короле 7,92 м. На протяжении всех этих лет рассматривалось две основные трассы канала — западный вариант и восточный. Оба этих варианта приведены на рисунке: западный — оранжевый, а восточный, по которому в итоге и был построен канал, — фиолетовый.

Длина обоих вариантов была практически одинаковой, они различались высотой водораздельного бьефа (западный выше восточного) и обеспеченностью его водой (восточный беднее водой и нуждался в дополнительном питании). Все сооружения по проекту 1922 года проектировались бетонными, шлюзы — однокамерными, ворота их — металлическими двухстворчатыми. По результатам экономического сравнения восточный вариант получился дешевле западного примерно на 10%.

К проекту строительства Беломорканала вернулись в апреле 1930 года, и события стали развиваться с невероятной быстротой. У проекта было большое будущее — Сталин одобрил это строительство и распорядился дать ему зелёную улицу. Срок стоял небывало короткий — то, над чем ломали головы лучшие умы в течение двух последних столетий предстояло воплотить за три года.

В сентябре 1930 года было издано постановление о возможности привлечения заключенных к строительству канала — строительство взяло под контроль ОГПУ. Дальнейшие исторические события — секретные совещания, разработка окончательных деталей и обобщение сложнейшего проекта, непрерывные изыскания — трудно описывать в одном посте — об этом очень много написано в уникальной книге Ю.А.

Дмитриева «Беломоро-Балтийский водный путь от замыслов до воплощения». Скажу лишь, что по окончательному проекту глубина канала и размеры шлюзов составили не 312х20х7 метров, как это предполагалось до этого, а всего 133х14,3х4 метра — собственно, что мы имеем и сейчас. Также был значительно сокращён объем бетонных работ.

Но проект морского Беломорканала не был отменен — позднее предполагалось строительство второй нитки, доступной для крупных морских судов. Также известно, что человек, изначально назначенный в 1930 году руководителем проекта ББК (профессор А.С. Аксамитный), был расстрелян в 1931 году. Дальнейшим строительством ББК руководил С.Я.

Жук — известный впоследствии гидростроитель, по проекту которого были построены также Канал имени Москвы и Волго-Донской канал. А дальше в хронологическом порядке следуют те фотографии, которые были опубликованы ранее. Беломоро-Балтийский канал им. И.В. Сталина был открыт в августе 1933 года.

Проект второй нитки Беломоро-Балтийского канала, доступной для крупных морских судов, с гарантированной глубиной не менее 6,4 метров.

Изначально вторую очередь канала предполагалось построить к концу 30-х годов — через четыре-пять лет после введения в строй первой очереди ББК. Причём все работы по переустройству существующих гидротехнических сооружений и сооружению морского ББК предполагались без остановки движения по уже построенному каналу.

Для осязания масштабности проекта приведу несколько фактов. Одним из основных условий строительства морского ББК являлось сооружение на Свири гидроузла, поднявшего бы уровень Онежского озера на 4 метра (при этом была бы затоплена значительная часть Петрозаводска и несколько десятков более мелких поселений на побережье озера). Также предполагалось сооружение еще нескольких новых крупных водохранилищ и ещё большее увеличение Выгозерского водохранилища на водораздельном бьефе ББК для возможности питания водой новой, морской нитки.

Общее количество гидротехнических сооружений по Большому Беломорстрою характеризуется следующей таблицей, где для сравнения приведены цифры для существующего ББК:

Тип сооружений/Большой ББК/существующий ББК

шлюзы/15 новых (1 перестраиваемый)/19

плотины/1(2)/5

водоспуски/12(-)/12

земляные плотины/42(8)/59

каналы /19(5)/33

Как видно из таблицы, число сооружений морского ББК меньше, чем существующего, но размеры их значительно больше, о чём красноречиво свидительствует следующая таблица:

Работы/Большой ББК/существующий ББК

земляные/47,2 млн м3 /21,0 млн. м3

из них:

выемки/25,7 млн м3 /12,5 млн м3

насыпи/21,5 млн м3 /8,5 млн м3

ряжи / 830 тыс м3 /920 тыс м3

бетон и ж/бетон/2965 тыс м3 /390 тыс м3

металл /56 тыс тонн/9 тыс тонн

Этот проект по разным причинам откладывался несколько раз, а затем как-то сам усох и был снят с повестки дня. А потом началась война. Между тем, все проектные и изыскательские работы по морскому ББК были выполнены в полном объеме. Ждали только команды, но так и не дождались. Так и лежат сейчас все изыскания и чертежи в глубине архивов.

Ещё один проект, разрабатывавшийся в то время, — проект Кольского канала.

Длина канала по проекту составляла 250 км.

Этот канал должен был соединить Кандалакшинский и Кольский заливы через озеро Имандра, которое должно было быть собирателем и распределителем грузовых потоков, идущих по каналу. Канал планировался доступным для морских судов и должен был сократить путь между Ленинградом и Мурманском на 1000 километров. Эта водная артерия открывала бы доступ грузов в центральные районы Кольского полуострова непосредственно в морских судах. Кроме этого, Кольский канал должен был значительно повысить маневренность и улучшить работу Мурманского порта, перебросив часть погрузочно-разгрузочных операций внутрь материка.

На Кольском водном пути проектировалось 110 сооружений, в том числе 26 шлюзов, 33 плотины, 36 каналов, 8 дамб и 7 водоспусков. Разность уровней между наивысшей точкой водораздельного участка Кольского канала и уровнем моря равна 147 метрам, поэтому средний напор на шлюзах составил бы 10-13 метров. Продолжительность навигации на канале в среднем составила бы 5 месяцев. Грузооборот канала оценивался в 8,5 миллионов тонн.

Итак, Беломорско-Балтийский канал был введён в эксплуатацию в 1933 году и соединил Белое море с Онежским озером, а через него по Свири, Ладоге и Неве – с Балтийским морем. Длина Беломорско-Балтийского водного пути от Онежского озера до Белого моря – 227 километров. На канале – 19 шлюзов и 5 ГЭС – Беломорская, Выгостровская, Маткожненская, Ондская, Палакоргская. Канал имеет естественное питание, которое осуществляется из лежащего на водоразделе Волозера и смежных с ним озер за счёт естественного притока воды в эти озёра, а также стоком, зарегулированным боковым водохранилищем, расположенном на одной из рек, впадающей в водораздельный бьеф.

Для тех, кому не совсем очевидно отличие между каналами с естественным и принудительным питанием, поясню.

Каналы с естественным питанием – это каналы, питание которых осуществляется самотёком из водораздельного бьефа, т.е. из водоёмов, лежащих на водоразделе вода самотёком питает оба склона канала. Примеры каналов с естественным питанием – Волго-Балтийский, Беломоро-Балтийский, Панамский канал и другие.

Каналы с искусственным питанием – это каналы, питание которых осуществляется за счёт машинной подкачки воды на водораздельный бьеф, из которого вода распространяется уже самотёком. Примеры каналов с искусственным питанием – Канал имени Москвы (вода из Волги подаётся на водораздельный бьеф насосными станциями), Волго-Донской канал (канал питается Донской водой, которая подаётся в водохранилища водораздельного бьефа насосными станциями).

Думаю, теперь понятно.

Беломорско-Балтийский канал имеет три ярко выраженных участка:

1) Короткий и крутой южный склон, имеющий протяжённость 10,9 километров, проходящий по долине впадающей в Онежское озеро реки Повенчанки. Здесь размещены гидроузлы и 7 шлюзов (6 – двухкамерных, 1 – однокамерный) с общим падением воды около 70 метров.

2) Водораздельный бьеф канала, имеющий длину 22,6 километра, включающий верховье реки Повенчанки, три озера и соединяющие их каналы.

3) Длинный и достаточно пологий северный склон, имеющий длину 188,5 километров. На северном склоне на протяжении 188,5 километров, судовой ход проходит по пяти озёрам и старому руслу реки Выг. На этом склоне размещены гидроузлы с 12 шлюзами (7 двухкамерных и 5 однокамерных), разделёнными промежуточными бьефами длиной от 1,3 до 87 километров. Общее падение северного склона – около 100 метров.

Продольный профиль Беломорско-Балтийского канала:

Все шлюзы ББК имеют близкие напоры: двухкамерные – от 10 до 11 метров, однокамерные – от 4,5 до 5,6 метров. Головы шлюзов бетонные, стены и днища камер прежде имели деревянные ряжевые конструкции. Но в настоящее время все камеры шлюзов ББК реконструированы и выполнены также из бетона. Камеры шлюзов ББК имеют следующие габаритные размеры – 133,5х14,3 метров (это наименьшие габариты шлюзов на всей ЕГС), глубина на короле шлюзов – 4 метра.

По состоянию на 2007 год судоходная обстановка на канале от Онежского озера до Надвоиц (131 км) – освещаемая, на участке от Надвоиц до Белого моря – неосвещаемая.

Продолжительность навигации на ББК: на участке от Онежского озера до Надвоиц — 165 суток (с 20 мая по 31 октября), от Надвоиц до Белого моря – 150 суток (с 20 мая по 15 октября).

Пик грузооборота по Беломорканалу пришёлся на 1985 год и составил тогда 7 млн. 300 тыс. тонн грузов. Такие объёмы перевозок сохранялись на протяжении последующих пяти лет, после чего интенсивность судоходства по каналу значительно снизилась. В начале XXI века объёмы грузоперевозок по каналу начали постепенно расти, но всё равно они остаются намного ниже прежних.

Например, в 2001 году по каналу было перевезено 283,4 тыс. тонн грузов, в 2002—314,6 тыс. тонн. Для сравнения цифр – по Волго-Донскому каналу в навигацию 2006 года было перевезено 8 млн. т грузов.

Карта-схема ББК с сайта «Водные пути России»:

Подробные двухкилометровые карты Беломорканала и прилегающих к нему территорий, расположенные в порядке прохождения канала с Юга на Север.

1) Вход в ББК со стороны Онежского озера. Южный склон канала. Повенчанская лестница шлюзов:

2) Водораздельный участок ББК:

3) Северный склон — Маткозеро, Телекинское озеро:

4) Северный склон — Выгозеро:

5) Северный склон — Выгозеро (окончание):

6) Северный склон — озеро Воицкое, озеро Шавань, 11-й шлюз ББК, долина реки Выг

7) Северный склон — долина реки Выг, шлюзы N12, 13.

8) Северный склон (окончание) — долина реки Выг, шлюзы N14-19. Беломорск, Белое море:

Источник: uritsk.livejournal.com