В конце XIX века в Британии появился проект города-сада — новаторская урбанистическая форма, которая должна была оградить людей от промышленного ада и научить самоуправлению. В 1910–1920-е эту идею переняли в России, однако планы по ее воплощению в жизнь провалились: даже социалисты не захотели, чтобы локальные сообщества управляли своими городами. Федор Журавлев — о том, почему Россия отказалась от английской утопии.

В конце XIX века английский философ-утопист Эбенизер Говард создал проект города-сада, который оказал огромное влияние на урбанистику будущего. Некоторые современные города созданы по идеям философа. Его проект должен был разрешить проблему огромных городов, не приспособленных для комфортной жизни, где к тому же недвижимость стоит миллионы миллионов. Города-сады под управлением самих жителей должны были стать зелеными и благоустроенными.

В России подобные поселения начали строить в 1910-е, а особо рьяно продолжили после революции, ведь идея Говарда во многом пересекалась с коммунистическими идеалами. Наиболее актуальным проект оказался для Сибири, которую, в отличие от европейской части России, еще предстояло серьезно застроить.

НОВЫЙ ГОРОД в Крыму. Город Новый Крым — Новая Евпатория. Капитан Крым

Однако начинаниям не суждено было сбыться: сами строители садов поняли проект лишь формально, из-за чего не случилось никакого самоуправления. Часто местные власти не давали денег, а потом пришел Сталин и зарубил все идеи о передовых городах, которые не вписывались в тоталитарную парадигму. Разбираемся, почему так получилось.

Что такое город-сад?

Для начала определимся, в чем была изначальная идея Говарда. К концу XIX века города стали слишком большими и, что хуже, стихийно переуплотненными. Философ предложил «разреженный» город, в котором жилье было тесно связано с природой и позволяло гармонично развиваться, не сходя с ума от паранойи промышленного ада.

Говард создал проект, который сочетал плюсы прежних типов поселений: свободу и доступ ко всем достижениям цивилизации — от города, близкое общение жителей и хорошую экологию — от деревни.

Города-сады были искусственно ограничены в размерах, однако не теряли развитую культуру и эффективную экономику. Население не превышало 30 тысяч человек, а строение имело однотипную кольцевую структуру. Города нового типа должны были окружить старые центры промышленности, страдающие от перенаселенности.

- Жилая часть города — круг в 1000 акров, поделенный на шесть секторов. В центре находится сад, окруженный общественными зданиями: торговый центр, библиотека, больница, театры, музеи.

- Второй круг — зеленый парк с застекленными оранжереями, спортивными площадками, торговыми и выставочными зонами

- Окружают город два пояса: первый похож на большой парк, в котором расположены школы, церкви и административные здания, второй — промышленная зона (фабрики, заводы, склады, рынки).

- Вокруг города расположена общественная земля, которую оберегают от застройки.

Поскольку город окружали промышленные объекты, то он был защищен от разрастания: если бы за границей второго пояса возникли новые дома, то они оказались бы отрезаны от основной части поселения. Для города-сада единственная возможность разрастись — создать свой город-спутник за границей промзоны. По мысли Говарда, вокруг больших городов со множеством производств должны были появиться десятки поселений нового типа.

Шойгу рассказал о планах строительства новых городов в Сибири

В основе городов-садов лежала кооперативная форма собственности на землю. Она позволяла не только самим обустраивать дома, но и размещать на землях товарищества мелкие промышленные предприятия. Налоги с них шли в общий бюджет.

Условия аренды заводов кооператив определял сам в зависимости от нужд сообщества. Всё экономическое планирование и развитие находилось в руках жителей. Тот же принцип действовал в социальной или культурной сферах: горожане сами решали, в каком виде стоит развернуть досуг, развлечения, отдых, спорт, образование и проч.

Говардовский город-сад не был придатком местного производства, он был лишен обязательного промышленного ядра.

Предполагалось, что обитатели города-сада должны трудиться в ближайшем индустриальном центре, с которым поселение связывала транспортная система. Потребность поселения в продуктах обеспечивалась располагающимися вблизи сельскохозяйственными фермами.

Также проект Говарда предполагал создание жилья, которое было намного доступнее для бедных слоев, нежели в старых городах. Там земля уже находилась в чьей-то собственности и стоила спекулятивно дорого. Возведение новых поселений за чертой города снижало эту часть расходов. Чтобы избежать спекуляций с недвижимостью, уставы кооперативов специально оговаривали, что член товарищества не мог иметь в собственности больше одного дома.

До революции: поселки для промышленных компаний

В конце XIX — начале XX века крупные промышленные объединения Российской империи возводили поселки для рабочих. Хотя российские архитекторы еще ничего не знали об идеях Говарда, в проектах рабочих поселков они угадали некоторые черты инновационной идеи. Они применяли индивидуальный тип дома с садами и надворными постройками, делили жилую зону на усадьбы, а за ее чертой располагали промышленные объекты.

В осознанном виде идеи Эбенизера Говарда дошли до России уже в бурные 1910-е, когда вся социальная жизнь кишела новаторскими концепциями. Города-сады постоянно обсуждают в архитектурной периодике, в Петербурге в 1913 году возникает «Русское общество городов-садов», а Россия вступает в международную ассоциацию, пропагандирующую идеи Говарда.

Идея распространилась по всей империи: проекты первых городов-садов разрабатываются под Ригой, Москвой, Варшавой. В 1913 году три поселения возникают под Петербургом — за Нарвской заставой, в Сосновке за Лесным и близ Полюстровского и Выборгского проспектов. В этом же году город-сад строят на Ходынке в Москве.

Инженер Глазырин разрабатывает всероссийскую систему поселений-садов близ столиц, крупных городов, узловых транспортных пунктов на железных дорогах, реках и морях. Он предлагал проекты поселений более низкого уровня: предместья-сады около городов или крупных станций и кварталы-сады — на станциях со средним и малым движением. Однако на все, даже самые мелкие поселения, предполагался один и тот же набор производственных и общественных зданий: школы, больницы, библиотеки, рынки и проч.

Еще одним видом городов-садов в России являлись дачно-курортные поселки. В 1916–1917 годах появляется ряд проектов курортных городов, которые проектировались как единое композиционное целое: Лиран на черноморском побережье Кавказа, Ласпи и Комперия-Сарыч в Крыму.

Особенно идея распространилась в Сибири, которая не была застроена так же, как европейская часть страны. Отделения Русского общества городов-садов возникают в нынешнем Алтайском крае — в Барнауле и Бийске. В 1916 году Министерство путей сообщения решает построить пять садов для служащих железных дорог, развивавшихся в регионе.

В том же году инженер Андрей Крячков по заданию управления местной железной дороги сделал проект города-сада в Кузнецке (позже вошел в состав Новокузнецка). Инновационный участок в форме трапеции разбивался на ряд секторов системой широких радиальных и кольцевых улиц. Композиционным центром города-сада служила вокзальная площадь, по главной оси которой размещались наиболее значительные постройки: вокзал, здание управление железной дороги и церковь. Основная планировочная ось замыкалась пейзажным парком. Точнее, замыкалась на бумаге, но об этом ниже.

В 1916–1918 годах разрабатывался проект нового металлургического завода в Кузбассе по инициативе Кузнецкого каменноугольного и металлургического общества. Местом его постройки была избрана территория на левом берегу реки Кондомы — у станции Туштулеп, неподалеку от Кузнецка. При заводе проектировался поселок для рабочих всё с той же радиальной планировкой главных улиц.

Российские архитекторы достаточно точно копировали схему Говарда, располагая в центре города зеленую зону, от которой лучами отходило шесть улиц. Повторили и идею с поясом общественных зданий вокруг центра сада — там должны были расположиться, например, народный дом, техническое и ремесленное училища, здание правления завода и особняки директора и двух его помощников.

Однако уже здесь была заметна ключевая причина, почему в дальнейшем проект городов-садов ни к чему не привел, — поселок строился для обслуживания завода, а не для самостоятельного функционирования. Говард же настаивал, что города-сады не должны пересекаться с крупным промышленным производством.

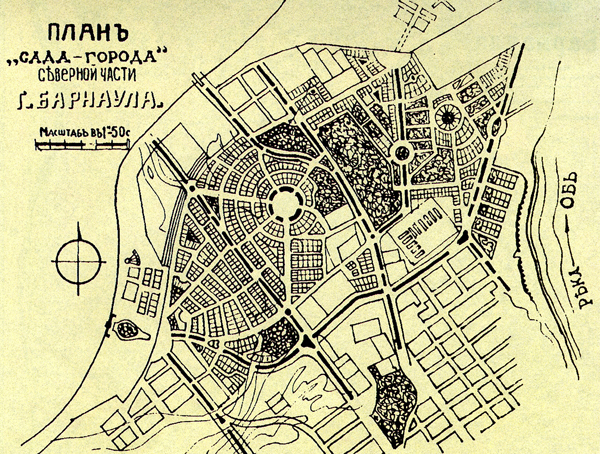

Частично пытались реализовать проект в Барнауле. Ему «помог» катастрофический пожар в 1917 году, который не пережили 53 квартала наиболее благоустроенной застройки. По задумке архитектора Ивана Носовича, город-сад на 9 гектаров должен был расположиться в северной части Барнаула.

План города-сада в Барнауле, архитектор И. Носович. Источник

Жителям позволялось в черте города-сада застраивать участки до 200 квадратных саженей, причем большая их часть должна была использоваться под огород или цветник. Дома предполагались не выше 2 этажей, каждый дом — для одной семьи. Однако у городских властей не нашлось денег на строительство. В современном Барнауле можно увидеть наследие этого плана в виде площади Октября, от которой радиально расходятся несколько бульваров.

После революции: буржуазный проект и коммунистический быт

После Октябрьской революции английская идея не была забыта — напротив, она продолжила развиваться с поправкой на социалистические идеалы. Осенью 1918 года Всероссийский профсоюз железнодорожников разработал программу возведения поселков-садов, в которой попытался сделать говардовский проект более соответствующим принципам коммунистического быта.

Каждому жителю города-сада запрещалось иметь частную собственность, а все земли и дома находились в общем пользовании. Управление поселками-садами возлагается на коллегию, избираемую всеобщим голосованием, а споры должны были разрешать конфликтные комиссии.

Города-сады строили на государственные деньги, однако проект их использования даже предполагал развитие кооперации среди жителей. Земля для поселений бралась у государства в долгосрочную аренду кооперативным товариществом, в которое после уплаты взносов вступали все жители города-сада. Часть нужных денег государство предоставляло безвозмездно, а часть — на льготных условиях.

По мере застройки и эксплуатации поселка товарищество самостоятельно вело хозяйственную и коммерческую деятельность. Полученный доход направлялся на благоустройство города, обслуживание производства и возврат госкредитов. Когда кооператив закрывал долги, то его члены могли выкупить недвижимость и превратиться из арендаторов в собственников жилья и пользователей землей.

Города-сады при советской власти возводятся возле Москвы, Смоленска, Перми, Подольска и многих других городов. Часто вместо городов возводят небольшие поселки-сады — не на 32 тысячи человек, а только на 2-3.

Правда, жесточайшая экономия денег приводила к использованию дешевых материалов и строительству помимо деревянных домов также термолитовых или щитовых. Из-за низкой квалификации строителей нарушалась технология строительства.

В результате здания поселка-сада «Сокол» частично сгнили в 1927 году — через четыре года после строительства. Их поразил грибок.

Сибирь по-прежнему оставалась одним из важнейших направлений развития. Одним из первых городов-садов в регионе, созданных за годы советской власти, стал Щегловск. Его проект появился на свет в итоге открытого конкурса, проведенного в 1921 году среди профессоров Томского технологического института. В проекте архитектора Парамонова планировочная структура задумывалась так, чтобы каждая часть города была окружена парками и дополнялась зелеными насаждениями. На краях города располагались школы, детские сады и другие районные общественные здания.

В 1920 году на первом в Омске субботнике работники затона заложили рабочий поселок-сад южнее загородной рощи. В то же время архитектор Вернер составил проекты по устройству общественных парков и городов-садов на периферии Омска, а архитектор Линецкий создал проект перепланировки Омска в соответствии с идеями Говарда. Старая часть города на правом берегу Оми в то время имела традиционную для крепости радиально-кольцевую планировку, что совпадало с планировочной схемой города-сада.

Также в 1924 году по проекту инженера Назаретова начали строить город-сад Ленинск-Омский в форме «пятиконечной звезды как эмблемы Республики Советов» — позже эта территория стала административным районом Омска. Ни один из проектов не был полностью реализован.

Созданный в 1921 году инженером Крячковы план колонии рабочих Киселевского рудника скрестил круговую структуру города-сада с классическим горизонтально-вертикальным планированием. Обычная сетка улиц с перпендикулярным пересечением дополнялась диагональными направлениями, пересекавшимися в центре поселка. Центральные кварталы обрамлялись бульварным кольцом.

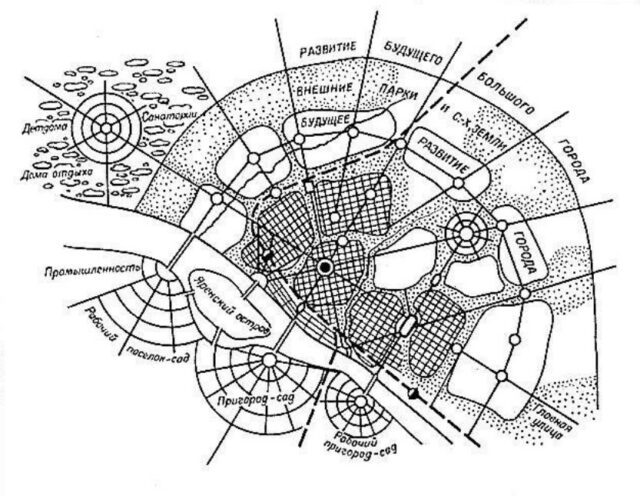

Схожие принципы были использованы в проекте Новониколаевска (нынешнего Новосибирска), где в дополнение к классическим улицам планировалась система из восьми радиальных улиц. Несмотря на форму города, кольцевую магистраль и зеленый пояс, автор проекта Иван Загривко перенес принципы Говарда на куда большую площадь, которая имела и возможность расшириться. Каждый район города имел собственный центр, фокусировавший радиальные магистрали. Также генплан города внедрял промышленные объекты в жилую территорию и не предполагал окружную железную дорогу.

Схема перепланировки Новониколаевска-Новосибирска, 1925 г. Источник

Почему проект провалился?

К сожалению, идея городов-садов в России оказалась мертворожденной. Ее часто не поддерживали финансово местные власти и отверг пришедший к власти Сталин, которому была неприятна идея решения стратегических проблем на местах. После него про города-сады забыли надолго, но при этом еще в начале 1920-х власти завернули курс на преобразования по Говарду, нацеленные на создание самоуправления. Вместо этого власти решили создавать суррогатные поселения, обслуживающие производство.

Власти сибирских городов действительно не горели желанием выделять деньги на сомнительные проекты. Как уже упоминалось, проект не взлетел в Барнауле именно из-за того, что городская дума не помогла идее архитектора Ивана Носовича. Однако это был не единственный случай — проекты в Омске провалились из-за недостатка средств. Также не помогли хаотичная застройка, а позже — возникновение всё новых и новых производств в черте города.

Город-сад при станции Кузнецк не получил полного развития. В нем не были сооружены монументальные здания: вокзал, церковь, управление дороги. В годы первой пятилетки со строительством соцгорода при металлургическом комбинате он превратился в периферийный городской район Новокузнецка.

Конечно, Гражданская война стала причиной жилищного кризиса, из-за которого многие планы по строительству свернули не туда. Вместо города-сада вокруг Кузнецка возник район стихийного самостроя.

Сначала там жило около 1000 человек, однако поселение быстро начало разрастаться — только строили здесь не аккуратные домики с палисадниками из мечты Говарда.

Город-сад быстро превратился в палаточный лагерь, а по сути в Мурино гетто. Роскошным жильем считались землянки, где можно было топить печи. Не всем даже доставались нары из обструганных досок. Рабочим не хватало машин, паровозов и вагонов; экскаваторов не было вообще. Землекопы и плотники работали в основном вручную.

Попытки построить города-сады прекратились после прихода к власти Сталина. Идея кооперации не укладывалась в тоталитарные принципы, которые были любы новому вождю. Да и уклон в жесткую и быструю индустриализацию экономики требовал развивать не пространства для комфортной жизни и личностного развития, а заводы, заводы и еще заводы.

Проблема, впрочем, возникла еще в дореволюционной России. Архитекторы удачно копировали устройство городов-садов, однако развитие поселений при приисках и предприятиях добывающей промышленности определялось не сообществом жильцов, а городской управой. Она определяла тип застройки, рекомендовала подрядчиков и назначала поставщиков строительных материалов. Города-сады возводились без образования жилищного товарищества. Поселения же при предприятиях использовали эти принципы, чтобы управлять пролетариями и прикреплять их к месту работы.

Также был нарушен принцип индивидуальной малоэтажной застройки. Крупные компании, которые строили поселения для своих рабочих, размещали в том числе многоэтажные многоквартирные дома, предназначенные для сдачи в аренду. Это вызывало спекуляцию земельными участками и рост цен на жилье. В итоге малоимущие горожане, которым и должны были помогать города-сады, оставались без домов.

А еще городские управы отказывались устанавливать максимальный размер квартплаты, поэтому, например, в городе-саде на Ходынке квартиры начали стоить столько же, сколько в остальной Москве.

Сторонники теории Говарда выхватили обвинения в подражании «буржуазному индивидуализму» — как так, одна семья хочет целое жилище. Города-сады подвергли резкой критике, постановив, что подражание английской теории несовместимо с советскими идеалами.

Говард учил, что города-сады не должны иметь на своей территории промышленного ядра, которое будет управлять всем вокруг. Напротив, сообщество жителей должно само определять экономическое развитие региона. Но суровая реальность СССР решила по-другому.

Соцпоселки возводились исключительно для обслуживания производства, которое и устанавливало требования к формированию городского пространства. Актуальным становилось лишь то, что позволяло обеспечить нормальное функционирование нового трудового дня.

Может быть интересно

Город-сад не развивался сам, а эксплуатировался под задачи промышленного предприятия, вокруг которого было создано поселение. Органы власти определяли не только мощность предприятия и количество рабочих рук, но и сколько должно быть мест в столовых и кинотеатрах, койко-мест в больницах, школьных парт, кроватей в яслях. Соответственно этому решался и вопрос с бюджетом поселения. Из-за такого отношения к промышленности советские рабочие поселки позиционировались не как дополнение к старым городам, а как их замена.

Таковы были планы касательно Новосибирска в генплане 1925 года. Там еще в 1921 году пытались создать город-сад на территории, примыкающей к черте города, однако чиновники проект не одобрили. В те годы город испытывал мощный жилищный кризис, из-за которого отдел коммунального хозяйства вынужден был сдавать в аренду земельные участки в центре под застройку одноквартирными деревянными домами.

Отсутствие дешевых трамваев и автобусов и слабое благоустройство окраинных кварталов только повышали ценность центра Новосибирска, из-за чего спекулянты еще сильнее засоряли его мелкими дешевыми постройками. Похожие проблемы в 1920-е были характерны и для других сибирских городов, например Омска и Барнаула.

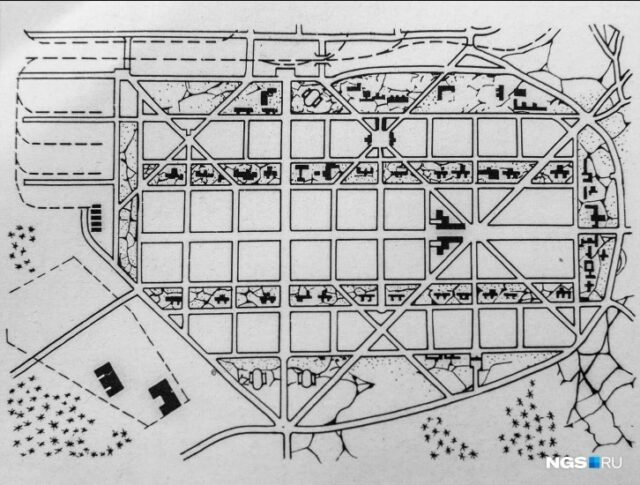

Сейчас крупнейший город Сибири расположен на двух берегах Оби, а в 1925 году левобережье только собирались застроить. Там планировали возвести несколько городов-садов, каждый из которых обслуживал бы конкретное предприятие. В шести километрах от города планировали построить еще одно поселение — по классической схеме, но только для сотрудников авиационного завода имени Чкалова. Идея подвисла до начала 1930-х, когда наконец составили проект полноценного социалистического города — его хотели привязать к заводу «Сибсельмаш». Строительство сада остановили после начала сталинской закрутки гаек.

План города-сада возле «Сибсельмаша». Были созданы только парк имени Кирова, сквер у монумента Славы и два жилых переулка. Источник

В результате идея города-сада окончательно проиграла госпланированию и была надолго забыта. В 1930–1970-е города-сады упоминались только в критических статьях как отрицательный пример нежизнеспособной градостроительной практики, свойственной порочному Западу.

Сам термин был реабилитирован ближе к 1960-м, однако его смысл оказался оторван от первоначального содержания. Выражение «город-сад» превратилось в штамп советской прессы. Газеты призывали превратить какой-нибудь советский город в «город-сад», что означало лишь «Ну сейчас насажаем вам растений красиво, всё цвести будет».

Часто в заголовках использовали строку Маяковского «Здесь будет город-сад», посвященную строительству реального города-сада в Кузнецке. О южных городах вроде Ашхабада писали как о городах-садах. При этом в прессе критиковали британские города Летчуэрт и Уэлин-Гарден-Сити, построенные по проектам Эбенизера Говарда.

Источник: knife.media

Почему в современной России не строят новые города?

В России бы сначала научились содержать в чистоте и достатке те, которые уже имеются, было бы уже хорошо. А что касается новых, я думаю во-первых нет нужды, во-вторых это очень трудоемкий процесс и довольно затратный. У нас в городе, во дворе жилого дома не могут никак асфальт новый положить, а вам новые города подавай. Идея конечно интересная, но вряд ли спонсоры найдутся, а государство на такие траты не пойдет, чиновникам потом не останется на «карманные расходы».

Видите ли, города не возникают на пустом месте, С-Петербург строили, преследуя определенные цели:»Отсель грозить мы будем шведу. «. Первые города возникли в результате разделения труда, с появлением ремесел. Города возникали вокруг монастырей-как укрепления, на подступах к древнерусскому государству, в районах добычи полезных ископаемых, при градообразующих предприятиях( крупных, как Магнитогорский металлургический комбинат),АЭС(г.

Курчатов при Курской АЭС), на месте станций, пристаней и т.д. Кроме того в статус городов превращались поселки городского типа, курортные поселки. Рост городского населения называется урбанизацией и бесконечно этот процес не продолжается. Темпы урбанизации низкие там, где её уровень высок и наоборот. Россия-страна высокого уровня урбанизации, в ней городского населения-73%.

К примеру-в Италии-70%, в Китае-46, в Пакистане-37, а в Сингапуре-100, но это город-государство. Таким образом, рост городов, появление новых происходит в развивающихся странах, с их потенциальными возможностями в освоении новых месторождений полезных ископаемых, строительством транспортных путей, новых промышленных предприятий. В развитых странах эти процессы закончены.

У нас крымский мост кое-как построили всей страной, а вы про города, да ещё новые.

Дай Бог бы старые сохранить как нибудь.

Город на пустом месте не построишь , для этого нужны основания, причины, ресурсы и ещё много чего. А у нас нет ни того, ни другого и ни третьего.

Строиться будет только с развитием экономики, но никак не с её упадком.

Я вижу по дальнему востоку как опустевают старые города и села, о каком открытии новых может идти речь.Города строятся когда открываются предприятия, так называемые градообразующие, а пока .

Для постройки новых городов, нужны ресурсы. А их нет! Ни у государства, ни, тем более, у людей, которым государство выдает деньги «только на еду»!

Потребность в новом городе может возникнуть, если обнаружена территориальная аномалия — месторождение нефти или других полезных ископаемых. Вот тогда возникнет временный поселок, который превратиться в город в том случае, если будет выгодно тут же построить и перерабатывающие производства.

А без этого, постройка нового города, это вложение денег в людей. А кому они здесь нужны?

В людей могут вложить средства, если от них надо избавиться. Например, недавно в правительстве подняли вопрос, что пенсионерам будет лучше, если их из крупных городов переселят в специально построенные для пенсионеров города, где будет тихо и спокойно.

Вот в этом случае, да, могут построить небольшой город, для временного проживания пенсионеров, на время их оставшегося срока жизни. Правительство посчитало, что крупный город вреден для пенсионеров, а дорогие квартиры не могут быть проданы из-за того,, что их занимают пенсионеры.

Во вновь построенном городе, квартиры будут стоить во много раз дешевле, поскольку их нет смысла строить капитально. За счет разницы в стоимости квартиры в Москве (к примеру) и «щитового домика для пенсионера в деревне», уже можно построить небольшой городок для московских пенсионеров. А если «щитовой домик» строить сразу для нескольких пенсионеров (например, на 50 человек), то он вообще будет стоить «копейки», по сравнению со стоимостью освобожденных этими пенсионерами квартир в Москве! И пенсионеру приятно — маленькая тихая комнатка на 4 человека в щитовом городе в деревне, свежий воздух, вежливый персонал из двух эмигрантов, которые приносят продукты, колют дрова . и прочее, по хозяйству.

То есть, для постройки нового города, должна быть «выгода, экономическая эффективность».

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Место притяжения. Как преображаются небольшие города и посёлки

В этом году 160 малых городов и поселений получат дополнительное финансирование на реализацию концепций городского благоустройства по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Стимул для развития

Стимул для развития

Проекты выбираются по итогам всероссийского конкурса, в котором участвуют исторические поселения и малые города с населением до 100 тыс. человек. Эксперты в области архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия, экономики, социологии, антропологии, археологии дают оценку представленных концепций благоустройства, после этого выбираются финалисты, а победителей определяет комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Конкурс проходит в шестой раз. Он был запущен по инициативе президента Владимира Путина в 2018 г. За предыдущие 5 лет победителями стали 560 проектов по созданию комфортной городской среды из 78 субъектов. Из них уже реализовано 343 (61%) в 311 муниципальных образованиях с численностью населения 26,2 млн человек в 69 регионах России.

Деньги будут использованы на создание и благоустройство рекреационных пространств, включая организацию пешеходных зон в исторических центрах, реконструкцию культурных объектов, обустройство площадей и скверов, а также ремонт и строительство набережных. Неслучайно при определении победителей конкурса одним из основных условий отбора проектов являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

«Так как конкурс очень востребованный, мы обратились к президенту, и он поддержал увеличение финансирования конкурса со следующего года в 2 раза – до 20 млрд руб. То есть мы сможем вовлечь больше городов, большее количество проектов реализовать, больше выделять средств, соответственно и больше территорий будет благоустроено», – сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

От парка до пляжа

В 2022 г. наибольшее количество проектов-победителей оказалось в Московской, Свердловской, Саратовской, Орловской, Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Они будут реализованы в 2023–2024 гг. Это не просто проекты благоустройства, а, по сути, комплексные предложения по перезапуску важных для города пространств.

Например, от Саратовской области в этом году гранты выиграли сразу шесть проектов на сумму 490 млн руб. Это благоустройство сквера «Юность» в городе Аркадак, городского пляжа в городе Балашов, центральной части Красноармейска, Русская площадь в г. Маркс, а также проекты «Я – патриот» в г. Шиханы и «Городок на излучине» в г. Пугачёв.

В Кемеровской области победителями признаны четыре проекта благоустройства в городах Киселёвск, Полысаево, Междуреченск и Салаир Гурьевского округа. Причём концепции преображения Киселёвска и Полысаева были разработаны с участием и при поддержке шахтёров Кузбасса. В частности, в Салаире, городке с населением до 20 тыс. человек, благоустроят центральный бульвар по ул.

Матросова, чтобы превратить его в пешеходную зону от стадиона «Горняк» до парка им. Попова. Сам парк – первый в истории конкурса реализованный в 2018 г. проект-победитель. На бульваре установят стационарные кафе и мини-базар, разместятся зоны отдыха, детские площадки, пешеходные дорожки и велотрассы. Проведут комплексное озеленение.

Гурьевский округ побеждал в конкурсе уже трижды. И в этом году там завершён проект, победивший в 2021 г., – благоустройство парка «Металлургов» в реликтовом сосновом бору.

«Развитие городской среды даёт мощный стимул для развития городов и региона в целом за счёт повышения качества жизни. И Кузбасс планомерно и последовательно решает эту задачу, в том числе за счёт участия во всероссийском конкурсе, а также благодаря реализации национального проекта «Жильё и городская среда», – отметил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Обновлённые городские пространства становятся точкой притяжения самих жителей и туристов, способствуют развитию региональной экономики. Что, в свою очередь, поможет сократить отток населения из малых городов. Ещё один немаловажный эффект осуществления подобных проектов – создание городских команд по развитию своей территории.

Напомним, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» – это продолжение приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в 2017–2018 гг. Полученный за два года опыт лёг в основу нового федерального проекта, который стартовал в 2019 г. За время реализации нацпроекта благоустроено более 49 тыс. дворовых и общественных территорий (из них 19 840 – общественные пространства и 29 585 – дворовые). Они становятся точками роста и развития территорий, центрами притяжения жителей и туристов.

Выбирают жители

10,7 млн жителей России в 2022 г. проголосовали за проекты благоустройства городской среды, которые будут реализованы в 2023 г. по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Выбирали объекты для благоустройства во время онлайн-голосования на портале za.gorodsreda.ru. Это возможность для каждого гражданина повлиять на преобразование среды в своих городах. Первое голосование прошло в 2021 г., в нём приняли участие 9,7 млн россиян. В этом году выбирать, что именно нужно благоустраивать, можно было из 5 тыс. городских объектов.

Голосование сопровождали свыше 51 тыс. волонтёров. Они помогали жителям определиться с выбором, консультировали по объектам и предоставляли возможность проголосовать через специальное приложение для волонтёров.

Источник: aif.ru

Аспекты организации поселений «Нового типа»

На сегодняшний день в России существует большое количество проектов поселений «Нового типа». Это: Биосферные поселения, Зеленые деревни, Агрогородки, Экопоселения, Поселения Родовых поместий, Экополисы, Города XXI века и т.д.. В России уже существуют на разной стадии развития более 200 Поселений Родовых поместий. Только в Рязанской области насчитывается более четырнадцати таких поселений.

Города перенаселены, коммуникации в аварийном состоянии. Время интенсивного развития мегаполисов завершается. То здесь, то там возникают экологические и техногенные катастрофы. Все чаще население целых городов остаётся без воды и электроэнергии.

Климат на планете, из-за почти невозвратного нарушения экологии, начинает меняться, что грозит колоссальными планетарными катастрофами. Социальная и экономическая обстановка крайне нестабильна. А какую воду мы пьем, чем дышим и что едим? Все это сказывается на национальном генофонде. Рождение здоровых детей становится редкостью.

У многих развивается депрессия, процветают алкоголизм и наркомания. В то же время огромные сельские просторы России пустуют. Имеется огромное количество деревень и поселков, которые находятся на грани вымирания или уже прекратили своё существование. На их основе можно и нужно создавать поселения «Нового типа».

Подавляющее большинство граждан не имеют возможности переехать в сельскую местность, жить на природе. Необходимо создать условия для переезда всех желающих горожан в сельскую местность. Жизнь на селе должна быть организована на принципиально новом уровне. В чем основной сдерживающий фактор смены места жительства?

На сегодняшний день существуют три основных варианта приобщиться к природе — 1) приобрести участок в садоводческом товариществе; 2) купить домик в деревне, — 3) приобрести земельный участок в коттеджном поселке с домом, или, впоследствии, построить дом. Эти варианты имеют серьезные недостатки.

1 вариант был очень актуален в советское время и в 90-годы фактически спас большинство россиян от голодной смерти. В настоящее время он смотрится архаичным. На 6 сотках невозможно создать самовосстанавливающуюся экосистему, посадить небольшой лес, выкопать пруд…

2 вариант. Как правило, в таких деревнях жители не обеспечены элементами цивилизованной жизни. Инфраструктура, коммуникации, социальное обеспечение, рабочие места или почти отсутствуют, или слабо развиты. Земельные участки небольшие. Малонаселённость.

Достаточная удаленность от места работы.

3 вариант. Планировка и зонирование территорий коттеджных поселков выполнены не на должном уровне. Рекреационные зоны слабо развиты. Отсутствуют рабочие места. Жилые дома очень дороги и предназначены для обеспеченных слоев населения.

Площади участков очень малы (10-15 соток) и не позволяют создать свой уникальный микроклимат.

Во всех трёх вариантах отсутствуют энергосберегающие и энергоэффективные технологии домостроения, автономное теплоснабжение, электроснабжение и инженерные коммуникации, местное самоуправление и потребкооперация.

В настоящее время появилась альтернатива выше перечисленным вариантам и по нашему глубокому убеждению этот вид проживания, в ближайшее время, станет визитной картой России — жизнь в Родовом поместье.

Целью данной работы является разработка принципов и аспектов создания поселений «Нового Типа». Необходимо создать на основе поселений Родовых Поместий определенные экспериментальные территориальные зоны, применяя самоуправление и потребкооперацию. Апробировать и внедрять новые социально-экономические отношения, поднимать духовность, создавать культурные и бизнес центры, экотуризм, восстанавливать народные культурные традиции и ремесла, на основе здорового и счастливого образа жизни. В дальнейшем, имея положительный опыт, предложить его другим регионам страны.

Начальный этап. Проводится комплексный анализ местности, климатических и природных условий. Выбирается оптимальный вариант структуры поселения, а в перспективе, круга поселений. Предусматривается защитная зеленая эко-зона вокруг поселения, которая защитит его от неблагоприятных природных факторов. Выбирается место под центр поселения.

Зонирование территории. По периметру высаживается лес — зеленая защитная полоса. Далее участки Родовых поместий. В геометрическом центре — Центр поселения, в котором: -рекреационная зона с водоемом, пляжем и набережной, парк, сквер,

-детская и спортивные площадки,

-общий дом, гостиница и поляна для проведения праздников.

В Центре нескольких поселений ( при наличии площадей) — -спортивный центр,

Источник: svetvmir.ru