Портал НЭБ предлагает вам читать онлайн в Электронном Читальном Зале (ЭЧЗ) диссертацию (автореферат) на тему «Строительство северной железной дороги и ее роль в развитии региона, 1858-1917 гг.» , автора Гудкова Ольга Владимировна Документ был издан в 2000 году.

Выражаем благодарность библиотеке «Российская государственная библиотека (РГБ)» за предоставленный материал.

Пожалуйста, авторизуйтесь

Вы можете добавить книгу в избранное после того, как авторизуетесь на портале. Если у вас еще нет учетной записи, то зарегистрируйтесь.

Источник: rusneb.ru

Северная железная дорога: история, станции, города

РЖД планирует строительство новой железной дороги от Якутии до Магадана

Вот уже 150 лет действует Северная железная дорога — уникальная магистраль, которая начинается в центре России и тянется на 8638 км до Крайнего Севера и Заполярного круга, пересекает Урал, идет из европейской части страны в азиатскую.

Это одна из 16 трасс РЖД.

Как все начиналось

Первым документом, знаменующим появление Северной железной дороги, стало Высочайшее повеление императора России, утвердившее устав общества Московско-Ярославской ж/д.

Его возглавил профессор Ф. Чижов, который привлек московских купцов. Было собрано 15 тысяч серебряных рублей, тут же приступили к строительству.

Неофициально первым участком считается трасса, введенная в эксплуатацию в 1862 г. Она соединяла Москву и Сергиев Посад. По этой ж/д длиной 65 верст курсировал десяток паровозов, таща за собой более сотни товарных и пассажирских вагонов, а также 15 багажных.

Важность и нужность дороги была очевидна, поэтому принимается решение ее расширять. С сентября 1868 г. начинается регулярное движение по Шуйско — Ивановской ж/д линии, где курсировали 14 паровозов, возившие 170 товарных и 28 пассажирских вагонов.

За короткий срок (1870-1872 гг.) акционерное общество, во главе которого стоял известный предприниматель и меценат С. Мамонтов, прокладывает и другие линии:

- от Александрова до Вологды через Ярославль;

- из Рыбинска до Сонково;

- из Иваново до Кинешмы.

Волжские торговые города получают прямой выход на Санкт-Петербург и Москву. С. Мамонтов, создавая магистрали, строил и вокзальные здания в едином стиле. Для этого были приглашены архитекторы Л. Кекушев и И. Иванов-Шиц, их стараниями появляются красивые, с лепниной вокзалы на линии Вологодск — Архангельск.

В 1900 г. дорога переходит государству.

Продолжается активное строительство, прокладываются пути в Кострому, Архангельск, Вологду, которая постепенно превращается из захолустья в важный транспортный узел, соединяющий две столицы империи.

История Российских Железных Дорог

В 1907 магистраль между Москвой, Ярославлем и Архангельском (протяженность более 2 тысяч верст) получает официальное наименование – Северная железная дорога.

В 1911-м начинается переход на широкую колею.

Магистраль начала XX века

Северная железная дорога, история которой тесно переплелась с историей страны, знала времена расцвета и упадка.

После революции во время субботников только в 1919 г. было отремонтировано 226 паровозов.

В 1923-м в ходе инвентаризации имущества выяснилось, что 44 % сооружений СЖД изношены. Начинается переоснащение и электрификация железнодорожного сообщения.

Уже в 1924-м электрифицирован первый участок: пригородная трасса из Москвы в Пушкино.

Веяние того времени не обошло стороной СЖД: в 1935 г. впервые проходит слет ударников-стахановцев. Они стремились к экономии топлива, работе без аварий, увеличению скоростей.

Северная железная дорога в годы войны

К началу войны СЖД перевозила 85 % всех грузов в стране. 22 июня 1941 руководители всех станций Северной дороги, как и других магистралей, получили приказ задерживать эшелоны, направляющиеся в Германию, и содействовать перевозке войск и техники.

Стремясь помочь фронту, железнодорожники проводили субботники, осваивали смежные специальности, ремонтировали локомотивы своими силами, выполняли нормы на 200-300 %. Многие ушли на фронт добровольцами. В депо организовывали выпуск противотанковых заграждений, бронепоездов, поездов-пекарен и бань.

Несмотря на войну, Северная железная дорога строилась и развивалась. В 1941 г. за 3 недели были построены пути, которые соединили Октябрьскую и Северную магистраль в районе Кабожа. В 1942 достраивается 367 км Северо-Печорской линии, необходимой для доставки каменного угля. Дорога в военное время строилась по упрощенным схемам, шпалы иногда укладывали на лед и мерзлый грунт. При укладке путей применялся труд лагерных заключенных.

В общей сложности за годы войны Северная дорога удлинилась на 1600 км, прочно соединив шахты Воркуты с центром. Скорость, с какой строили Северо-Печорскую магистраль, была невероятной: в сутки создавали 1,9 км.

Благодаря СЖД во время войны из Сибири и с Урала на фронт доставляли топливо, продовольствие, технику, уголь. В обратном направлении в безопасные районы везли тысячи эвакуированных людей, оборудование заводов, библиотеки, музейные экспонаты.

Послевоенные годы

Несмотря на все усилия железнодорожников, магистраль понесла большие убытки за годы войны. Всего было потеряно около 16 тысяч поездов, разрушены тысячи километров путей. Для работников Северной железной дороги главным было их восстановить, а также увеличить пропускную способность, ликвидировать зависимость от снегопадов, которые зимой парализовывали движение.

В 1953 г. Ярославская и Вологодская ж/д объединяются в Северную, в 1959-м присоединяют к ней Печорскую. Развитие СЖД оживило Крайний Север, стали доступными богатые сырьевые районы:

- Ухтинский, где перерабатывали нефть;

- Воркутинский, славящийся добычей угля;

- Сыктывкарский – переработка леса.

К 1965 г. почти половина путей была уже переведена на электровозную и тепловозную тягу.

В 70-е строятся новые пути, соединившие Архангельск, Карпогоры и Паленьгу, Ядриху и Великий Устюг, Сосногорск и Печорск, Микунь и Вендигу. Вводится автоматизированная система, позволявшая бесперебойно управлять движением множества поездов, семафоры заменяются на светофоры.

В 80-е происходит установка автоматического управления рабочих мест. В 1984 г. отправляется первый состав из 24 вагонов в Москву.

В планах проложить еще 2 тысячи километров путей СЖД.

Уникальность магистрали

Значение СЖД трудно переоценить: она соединила промышленные районы страны с сырьевыми, способствовала строительству новых городов, заводов, содействовала развитию торговли.

Соединяет Северная железная дорога города Сыктывкар, Воркуту, Ярославль, Иваново, Архангельск. Развитие Крайнего Севера без этой магистрали вряд ли было бы возможно. Сегодня СЖД обеспечивает доставку грузов на космодром Плесецк, в порт Архангельска, снабжает необходимым работающих на Ямале газовиков и нефтяников.

Деятельность СЖД обеспечивает работу около 10 тысяч малых и средних предприятий, а также таких гигантов промышленности, как «Северсталь», «Воркутауголь», «Славнефть» и пр.

Структура дороги

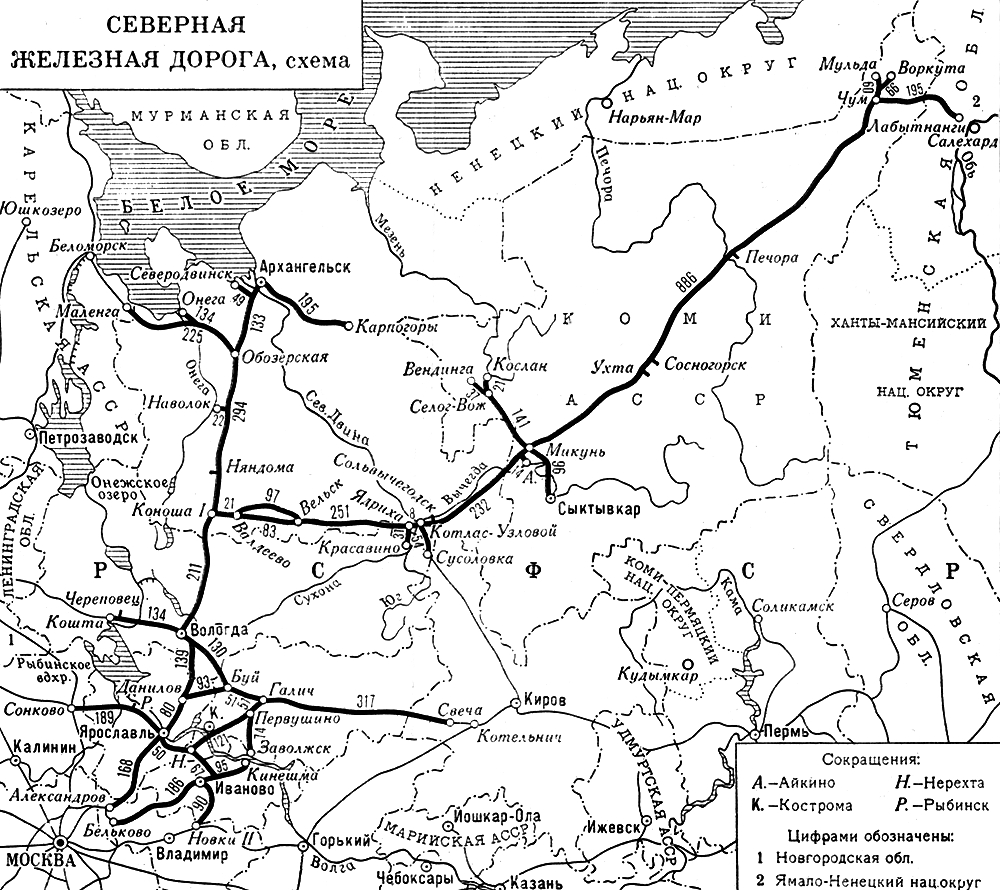

Являясь подразделением РЖД, Северная железная дорога соединяет:

- 7 областей центральной России — Ярославскую, Ивановскую, Вологодскую, Владимирскую, Архангельскую, Костромскую, Кировскую;

- Республику Коми;

- Ямал.

35 % длины магистрали проходит по Центральному региону России и 65 % по Северо-Западному.

Важнейшими грузовыми станциями СЖД являются Воркута, Череповец, Инта, Новоярославская.

На магистрали действуют сортировочные станции, среди них Сольвычегодск, Ярославль-Главный, Лоста.

География: города и станции

Структура дороги определяется ее географическим положением. В состав СЖД входят такие магистрали:

- Москва — Архангельск через Александров (1040 км);

- Печерская, в составе которой есть направление Коноша — Воркута через Котлас, а также ветки Чум — Лабытнанги, Троицко-Печорск – Сосногорк, Сыктывкар – Ертом, ее протяженность 1562 км.

Широтные трассы Северной железной дороги:

- Обозерская – Маленьга;

- СПб – Екатеринбург через Череповец, Вологду, Свечу, Киров.

Внутрирайонные линии дороги и подъездные пути промышленных предприятий протяженностью почти 5 тысяч км не менее значимы, так как повышают уровень маневренности и экономической эффективности логистики перевозок. Это такие магистрали, как:

- Бологое — Ермолино;

- Кинешма — Бельково через Иваново;

- Буй — Данилов;

- Новки – Сонково через Иваново, Нерехту, Ярославль и Рыбинск;

- Нерехта – Галич через Кострому.

Статистика перевозок

Грузооборот Северной железной дороги составляет около 4,5 % от всего объема перевозимых РЖД грузов. По ней осуществляется малый транзит и крупные местные перевозки в регионе. В 2016 г. было перевезено 246,3 млн тонн грузов.

Благодаря железной дороге вывозятся добываемые полезные минералы:

- каменный уголь из Воркуты, Инты, Мульды, что составляет почти 4 % от всего добываемого в России;

- минеральные строительные материалы;

- нефть из Ухты;

- лес со станций Архангельского направления, это 1/4 всей лесодобычи страны;

- черные металлы.

Составы СЖД ввозят в регион стройматериалы и хлеб.

Среди местных перевозок лидирует каменный уголь, дрова, стройматериалы.

Специалисты отмечают, что грузонапряженность Северной дороги в среднем выше, чем по всей сети РЖД.

Лидируют по объему грузооборота такие станции Северной железной дороги, как:

- Архангельск;

- Воркута;

- Приволжье;

- Ярославль-Пристань;

- Хановей;

- Рыбинск-Товарный;

- Череповец.

Пассажирские перевозки

Хотя Северная магистраль обслуживает (по сравнению с РЖД) небольшое количество пассажиров, в цифрах это выглядит внушительно – 10,7 млн человек воспользовались в 2016 г. этой железной дорогой.

Пассажирское хозяйство включает:

- 52 поезда Северной железной дороги дальнего следования, т. е. почти 2 тысячи вагонов;

- 223 состава пригородных сообщений;

- 9 фирменных поездов.

СЖД обслуживает ежедневно около 100 тысяч пассажиров.

Большую часть объема перевозок составляют пригородные, это около 70 % или 8,1 млн человек, согласно данным 2016 года. Магистраль Москва — Екатеринбург с учетом Ярославля является наиболее востребованным направлением.

Управление

Являясь филиалом РЖД, Северная железная дорога адрес центрального управления имеет в Ярославле, на Волжской наб., 59.

В структуре его 5 отделений, которые находятся в следующих городах и населенных пунктах:

- Архангельске, пл. 60-летия Октября, 4;

- Вологде, ул. Мира, 39;

- Сольвычегодске, ул. Ульянова, 21;

- Сосногорске, ул. Оплеснина, 1;

- Ярославле, ул. Свободы, 72.

В разных подразделениях СЖД работает почти 46 тысяч сотрудников. Управление Северной железной дорогой осуществляет ее начальник, в данный момент пост занимает Танаев В.Ф.

Взаимодействие с другими видами транспорта

Речные перевозки издавна играют на Крайнем Севере большую роль, поэтому многие ж/д станции сотрудничают с пароходствами:

- Печорским (ж/д ст. Абезь, Кожва и Сосногорск);

- Северным (ст. Шексна);

- Волжским (станции перегрузки Кострома, Рыбинск, Ярославль, Кинешма).

СЖД осуществляет связь морских портов, прежде всего Архангельска, Мезени, Онеги и Нарьян-Мара, со всеми регионами России.

Федеральные автомобильные трассы осуществляют конечную доставку грузов от ж/д станций к потребителям.

Источник: fb.ru

Северная железная дорога. История развития.

Началом официального существования железнодорожных путей, получивших наименование «Северные железные дороги», следует считать появление такого документа: «Мая 29 дня 1859 г., Высочайшее повеление, объявленное правительствующему Сенату господином Главноуправляющим Путями Сообщения и Публичными Зданиями. Государь Император в 19 день мая с/г. высочайше соизволил утвердить препровождаемый при рапорте господина Главноуправляющего Путями Сообщения и Публичными Зданиями Устав Общества Московско-Ярославской железной дороги».

Основные этапы развития СЖД

Строительство дороги Москва – Сергиев Посад – Ярославль

1859 г. Общество Московско-Ярославской железной дороги приступает к строительству линии от Москвы до Сергиева Посада.

1862 г. Дорога введена в действие. В первые годы она имела 10 паровозов, 118 пассажирских вагонов, 110 товарных, 15 багажных и 95 платформ.

1867 г. Шуйская уездная управа обратилась к правительству с просьбой разрешить концессию на строительство дороги от станции Новки до села Иванова через Шую. Правительство утвердило концессию. Решено ходатайствовать о дальнейшем строительстве дороги на Ярославль.

1868 г. Правительство признает строительство дороги делом первостепенной важности. Длина участка от Троице-Сергиева Посада до Ярославля через Александров определяется в 196 верст, вся же протяженность дороги от Москвы до Ярославля — в 262 версты.

5 сентября 1868 г. В 5 часов вечера в Шую из Новок прибывает первый пробный поезд.

16 сентября 1868 г. Открытие постоянного движения на Шуйско-Ивановской железной дороге. Эта дата считается днем рождения Северной железной дороги. Подвижной состав в первый год ее эксплуатации составлял 14 паровозов, 28 пассажирских и 170 товарных вагонов.

Новые версты новых дорог

1 января 1870 г. Железная дорога от Сергеева Посада до Ярославля построена.

18 февраля 1870 г. Открытие движения на новой дороге. Одновременно с акционерным обществом, начавшим постройку дороги от Сергиева Посада до Ярославля, возникло еще одно акционерное общество, осуществившее строительство Шуйско-Ивановской железной дороги. Эта дорога в нынешних границах Северной магистрали — самый первый ее участок.

24 июня 1870 г. Акционерное общество, возглавляемое Мамонтовым, получает разрешение на постройку узкоколейной линии от станции Урочь на левом берегу Волги до Вологды, протяженностью.196 верст. Строительство закончено в 1872 г.

1870 г. Общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги построило участок новой линии от Рыбинска до станции Бологое. Рыбинск получил прямой выход на Петербург.

1886 — 1887 гг. Завершено строительство железной дороги на Кострому длиною 92 версты.

Железные дороги устремляются на север

В 90-х годах XIX столетия продолжилось интенсивное строительство новых линий и участков. Узкоколейка дошла даже до Архангельска. С апреля 1900 г. железная дорога была передана в государственное управление, а с 1902 г. она была переведена в ведение Министерства путей сообщения

С 90-х годов начинается второй этап бурного железнодорожного строительства. Он связан с наступлением большого промышленного подъема. По железным дорогам в это время в значительном количестве перевозится хлеб, каменный уголь, лес, руда, нефть. Возрастают перевозки пассажиров.

1893 г. Вступает в строй дорога Ермолино — Середа. Проложены ветви Александров — Киржач (около 30 верст) и Бельково — Юрьев-Польский (84 версты).

1894 г. Началось строительство узкоколейной дороги Вологда — Архангельск.

17 ноября 1897 г. В Архангельске состоялось открытие дороги Вологда — Архангельск. На торжество специальным поездом прибыл представитель царского правительства. После прохода этого поезда, насыпь в нескольких местах вместе со шпалами и рельсами ушла в болото, и после этого чрезвычайного происшествия дорогу закрыли на три месяца. Пришлось начинать все сначала.

Регулярное движение по дороге открыли только в 1898 г. Сообщение с Архангельском (З версты) осуществлялось на пароходах. Во время разлива Северной Двины поезда останавливались в местечке Бакарица или на станции Исакогорка, что в 6-8 верстах от станции Архангельск-пристань. С окончанием строительства Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги она состояла из трех главных участков: Москва — Ярославль-(262 версты), Ярославль — Вологда (191 верста) и Вологда — Архангельск (595 верст).

1898 г. Введена в эксплуатацию линия Нерехта — Середа.

1898 — 1902 гг. Строительство Ярославско-Рыбинской дороги протяженностью 75 верст.

1899 г. Построена узкоколейная дорога от Перми до Котласа.

Ноябрь 1900 г. Московско-Ярославско-Архангельской дороге поручено строительство участка Вологда — Вятка. Впоследствии эта линия разделилась на две отдельные: С.-Петербург — Вологда ( 557 верст) и Вологда — Вятка с веткой Буй — Данилов (692 версты). Постройка этой линии была закончена в 1905 г.

Январь 1906 г. К Московско-Ярославско-Архангельской дороге присоединились линии Обухово — Вологда — и Званка — Гостиноподье, принадлежавшие ранее Николаевской железной дороге. С этого времени Вологда становится крупным железнодорожным узлом. Через нее Архангельск получил прямую связь с Москвой и Петербургом.

1 января 1907 г. Всем этим железнодорожным линиям присваивается название: Северные железные дороги. К этому времени дорога имела протяжение около 2 тысяч верст.

Перешивка на широкую колею

1911 г. Начало перешивки на широкую колею участка Вологда — Урочь с устройством новой линии от станции Всполье до разъезда Филино.

Февраль 1913 г. Открытие моста через Волгу. До этого главная магистраль Северных железных дорог Москва — Архангельск имела в Ярославле разрыв.

Август 1914 г. Начало первой мировой войны. Из всех видов транспорта, обслуживающих русскую армию, решающее значение имели железные дороги, идущие к центру из Архангельска и Сибири.

1915 г. Участок узкоколейной Вологодско-Архангельской линии от станции Вологда до станции Няндома был перешит на широкую колею. В этом же году начались работы по перешивке на широкую колею участков от Няндома до Архангельска-пристани. Движение на них открылось в январе 1916 г.

Апрель 1918 г. Дорожный комитет принял Временное положение об управлении Северными железными дорогами.

Май 1919 г. На Северных железных дорогах на коммунистических субботниках отработало более 85 тысяч человек. Из текущего ремонта выпущено 226 паровозов, погружено более 134 тысяч пудов дров и других грузов.

1918 — 1920 гг. В годы гражданской войны работники Северных железных дорог проводили огромную работу по налаживанию движения, организации воинских и эвакуационных перевозок.

Слияние Ярославской и Северной железных дорог

В конце 20-х — начале 30-х годов ХХ века большого строительства не велось. Однако железнодорожная лента все дальше забиралась на север; 28 декабря 1941 г. из Воркуты в Москву был отправлен первый состав с углем. В это же время происходят серьезные структурные перемены и в 1953 г. Ярославская и Северная железные дороги сливаются в одну Северную с центром в Ярославле.

1 октября 1923 г. Проведена инвентаризация имущества Северных железных дорог. Процент изношенности постоянных сооружений по некоторым отраслям хозяйства составлял 44%. Требовалась большая организация и техническая работа по восстановлению хозяйства дороги.

Электрификация пригородного движения

1924 г. Начались работы по электрификации пригородного движения на участке Москва — Пушкино, усиливается пропускная способность на участках Вятка — Свеча, Вологда — Тихвин, Кинешма — Ермолино, Иванове — Новки, Данилов — Буй.

1925 г. Подготовлена для внедрения современной диспетчерской связи линия Александров — Данилов, на участке Александров — Ростов установлены диспетчерские аппараты.

1928 г. В основном заканчивается восстановительный период. К этому году общая территория района тяготения к Северным железным дорогам составляет 793 квадратных км.

В течение 1929 — 1932 гг. полностью введены в эксплуатацию электрифицированные участки Москва — Болшево и Москва — Загорск, удлинены станционные пути направлений Лосиноостровская — Филино — Данилов — Вологда — Коноша, Череповец — Вологда, Вологда — Буй — Свеча, оборудовано автоблокировкой направление Москва — Свеча.

1932 — 1935 гг. Развитие соревнования на железнодорожном транспорте. Всей стране становятся известными имена ярославских машинистов В.А. Томке, А.П. Папавина.

1 ноября 1935 г. Первый дорожный слет ударников-отличников стахановского движения Северных железных дорог. Победителями его стали машинисты депо Буй — А.И. Данилов и депо Всполье — И.Н. Конев. Они явились инициаторами соревнования за увеличение технической скорости, повышение весовых норм поездов, безаварийную работу и экономию топлива.

Разделение Северных дорог на Северную и Ярославскую: строительство новых линий

14 мая 1936 г. Приказ НКПС СССР № 62/Ц «О разделении Северных железных дорог на две дороги — Северную с местонахождением управления в Вологде и Ярославскую с местонахождением управления в Ярославле».

1940 г. В последний предвоенный год начинается строительство новой линии Коноша — Вельск — Котлас, явившейся продолжением строящейся дороги Воркута — Чивью — Котлас.

Июнь 1942 г. Вступила в эксплуатацию Северо-Печорская железная дорога, которая связала центр с Крайним Севером, прошла по Заполярью на полярный Урал из Европы в Азию. Дорога вводилась в эксплуатацию участками. В 1942 г. введена лишь линия от Коноши до Кожвы. Участок от Кожвы до Воркуты был сдан в постоянную эксплуатацию только в 1949 г. Тогда же она стала называться просто Печорской.

1946 — 1950 гг. В эти годы продолжается новое строительство на обеих дорогах. На Ярославской: линии Кострома — Галич, на Северной: сооружение вторых путей на участке Вологда — Череповец. В депо Ярославль-Главный реконструирован цех подъемки паровозов.

Объединение Ярославской и Вологодской железных дорог в одну — Северную

Июнь 1953 г. Объединение Ярославской и Вологодской железных дорог в одну с названием Северная и местонахождением ее управления в Ярославле.

1956 г. Вступает в эксплуатацию линия Кострома-Галич протяженностью 127 км. Построено вагонное депо Шарья. Закончилось строительство автоматической блокировки на линии Данилов — Коноша протяженностью 350 км. Введена в действие диспетчерская централизация на участке Данилов — Буй — Николо-Полома.

1958 г. Начало строительства крупнейшего в Европе совмещенного железнодорожно-автомобильного моста через Северную Двину в Архангельске. Он вступил в эксплуатацию в декабре 1964 г. Закончена электрификация участка Александров — Ярославль-Главный (170 км).

Слияние Северной и Печорской железных дорог: перевод на тепловозную тягу

14 июля 1959 г. Согласно приказа МПС № 42/Ц Северная железная Дорога объединена с Печорской. К моменту объединения Печорской дороги с Северной на ней проведены большие капитальные работы по строительству новых участков.

1963 г. На тепловозную тягу переводятся участки Данилов — Буй — Свеча и Коноша — Архангельск.

1965 г. Протяженность участков дороги, переведенных на тепловозную и электровозную тягу, составляет почти 2400 км, или 47% общей протяженности.

1966 — 1967 гг. Тепловозная тяга пришла на самые отдаленные отделения дороги — Сосногорское и Воркутинское.

Одна из ведущих в стране магистралей. Переход на электротягу

Вторая половина ХХ века характеризуется относительной стабильностью границ и структуры Северной железной дороги. Прослеживается четкая специализация всех ее отделений.

На 80-е годы приходится пик объемов перевозок, с которым железнодорожники-северяне достойно справились. Это еще раз доказало правильность выбранного курса развития хозяйства Северной железной дороги, подтвердило высокую профессиональную подготовку людей, работающих на одной из ведущих в стране магистралей.

1970 — 1973 гг. Строительство новых линий Ядриха — Красавино — Великий Устюг, Архангельск-город — Паленьга. В Вологде строится электровозное депо.

1971 г. На электротягу переведен участок Ярославль — Тощиха. В 1973 г. электровозы стали ходить до Нерехты, а в 1982 г. — до Костромы.

1973 г. Создан информационно-вычислительный центр (ИВЦ) — головная организация по разработке и эксплуатации автоматизированной системы управления (АСУ).

1975 г. Вступили в строй вновь построенные железнодорожные линии Сосногорск — Троицко-Печорск, Микунь — Кослан — Вендинга, Архангельск — Карпогоры, Первушино — Заволжье. К концу года завершается замена семафоров светофорами. Последний семафор заменен в ноябре на станции Межог Сосногорского отделения.

1981 г. Электрификация линии Данипов — Лоста — Вологда.

1982 г. Перевод на электротягу участка Вологда — Череповец — Кошта. В этом году на дорогу поступают первые персональные компьютеры. Идет разработка систем автоматизации рабочих мест. Они внедрены на 40 станциях.

Источник: studopedia.ru

Северная железная дорога — история создания

Северная железная дорога пролегает на Севере и Северо-Востоке России, по территории Полярного Урала и северной части бассейна реки Оби. Управление дороги находится в Ярославле. Направление Северной железной дороги совпало с направлением старейшего гужевого тракта от Москвы до Архангельска. Этот тракт связывал север страны с центральными губерниями еще во времена Ивана Грозного. Со временем появилась необходимость в строительстве более надежного пути, которым стала железная дорога.

Общество по сооружению железной дороги

Северная железная дорога

В начале 1859 г. было организовано общество по сооружению железной дороги от Москвы до Сергиева Посада. Возникновение общества связано с именем профессора Московского университета, друга Герцена и Гоголя — Федора Васильевича Чижова. Это был разносторонне одаренный человек. Крупный ученый в области физики и механики, писатель, историк литературы и искусства.

К строительству «первой русской» (без участия иностранного капитала) частной железной дороги от Москвы до Сергиева Посада Ф В. Чижов привлек московских купцов. Среди них были братья Шиповы, И. Ф. Мамонтов.

В июне 1858 года учредители внесли в уставный капитал. Составил он по три тысячи рублей серебром, таким образом, общий капитал для строительства дороги составил 15 тысяч рублей серебром. Председателем правления общества стал Ф. В. Чижов. 31 марта 1858 в Главное управление путей сообщения и публичных зданий представили проект будущей дороги.

8 мая 1858 года Главное управление путей сообщения и публичных зданий выдало разрешение на концессию постройки железной дороги от Москвы до Сергиева Посада. 29 мая 1859 г. был высочайше утвержден Устав общества Московско-Ярославской железной дороги. В Уставе говорилось: «Для устройства сообщения от Москвы на Ярославль посредством паровозной тяги железной дороги через Сергиевский Посад учреждается общество под названием «Общество Московско-Ярославской железной дороги». На продолжение дороги от Сергиева Посада до Ярославля общество должно было получить дополнительное разрешение от правительства. В Уставе также указывалось, что капитал создается путем выпуска акций.

Северная железная дорога — разрешение на строительство

1859 году начали строительство Троице-Сергиевской железной дороги, протяжением 65,7 версты. В 1862 году строительство было окончено, и на дороге началось движение поездов. В 1867 году правление общества обратилось в правительство с просьбой о продолжении дороги до Ярославля. Предполагалось построить трассу по сложившемуся гужевому тракту на Переславль.

В 1868 году выдали разрешение на строительство, но устав, представленный правлением общества, был изменен. Изменилась и длина трассы. Она должна была пройти на Александров, а не на Переславль как предполагалось ранее. Длина участка от Троице-Сергиевского Посада до Ярославля определялась в 196 верст. А вся протяженность дороги от Москвы до Ярославля составляла 262 версты.

Дорога была построена к 1 января 1870 года, а движение по ней открыто 18 февраля. По тем временам темпы строительства можно было назвать скоростными. За два года построили 200 верст путей. Трасса пересекала реки Серую, Нерль, Сару, Устье и другие, почти через все построили металлические мосты. На крупных станциях, таких, как Александров, Ростов, Ярославль, взвили каменные здания вокзалов.

Соединив Москву с крупным губернским городом Ярославлем, дорога приобрела значение магистральной. Для получения прибыли необходимо было увеличить поток грузов. Чтобы привлечь купцов и промышленников Волги, владельцы дороги снизили тарифы на перевозки. Это привело к тому, что волжские торговцы предпочли везти свои товары не по Московско-Нижегородской, а по Московско-Ярославской дороге. В частности, это относится ко всем хлебным грузам Поволжья.

После смерти Ивана Федоровича Мамонтова в 1869 году, все больше стал заниматься делами общества его сын — Савва Иванович Мамонтов, который вскоре стал директором дороги. С. И. Мамонтов был просвещенным и талантливым человеком, он старался привлекать к работе в службах дороги известных инженеров и ученых. Так, заместителем начальника службы пути стал заведующий кафедрой «Строительное искусство» императорского Московского инженерного училища (ныне МИИТ) профессор И. М. Федорович, а инженером технического отдела дороги — преподаватель кафедры «Железные дороги» того же учебного заведения, будущий академик В.Н. Образцов.

Северная железная дорога — дальнейшее развитие

Акционерное общество продолжало ходатайствовать о дальнейшем продвижении Московско-Ярославской дороги от Ярославля на север страны. 24 июня 1870 года акционерное общество получает разрешение на постройку узкоколейной линии от Ярославля (станция Урочь на левом берегу Волги) до Вологды, длиной 196 верст.

Железная дорога соединила главнейший водный путь страны — Волгу с рекой Вологдой, входящей в состав Север-Двинского бассейна, а также связала город Вологду с районами Центральной России. Дорога заменила старинный торговый тракт, ведущий к Архангельскому порту. Дорога разделили на два отрезка, первый от Вологды до Данилова был сдан 8 января 1872 года. Участок от Данилова до Вологды вступил в строй 20 июня 1872 года.

В 1870 году общество Москвоско-Виндаво-Рыбинской железной дороги построило участок новой линии от станции Рыбинск до станции Бологое. Появилась возможность доставлять в Петербург хлеб, поступающий в Рыбинск с низовьев Поволжья.

В 1872 году от станции Александров Московско-Ярославской дороги до села Карабаново, где находилась известная бумагокрасильная фабрика Зубова и Баранова, построили так называемую Карабановскую ветвь протяженностью 10 верст. В 1874-1875 гг. встал вопрос о сооружении железной дороги от Рыбинска на Ярославль.

Правление общества обратилось в правительство с прошением о разрешении на постройку Рыбинско-Ярославской линии. Одновременно с этим общество отправило ходатайство в правительство о разрешении строительства железной дороги на Кострому. Хотя необходимость сооружения этой линии была признана Министерством путей сообщения, постройку отложили на 20 лет. Сооружение дороги началось в 1866 г., а закончилось лишь в 1887 г. Дорога строилась на сбережения Ф. В. Чижова.

Подъем железнодорожного строительства в России

90-е годы XIX века характеризуются подъемом железнодорожного строительства в России. В 1893 году вступает в строй линия Ермолино — Середа. В это же время обществом Московско-Ярославской дороги сооружены ветки: Бельковская — от станции Александров до станции Киржач, длиной около 30 верст, и Юрьев-Польская — от станции Бельково до станции Юрьев-Польской, протяжением 83 версты. 1894 год — от станции Мытищи до Щелково Московско-Ярославского участка проложили линию длиной 32 версты. В ноябре 1896 года вступила в эксплуатацию железнодорожная линия Иваново — Тейково, а через два года — Нерехта — Середа.

Большое значение приобретала внешняя торговля через Архангельский порт. Поэтому в мае 1894 года представители правления общества Московско-Ярославской дороги обратились в Министерство финансов с ходатайством о предоставлении концессии на постройку и эксплуатацию железной дороги от Вологды на Архангельск. Будущая трасса должна была пройти от Вологды до Северной Двины. На реке предполагалось организовать переправу к Архангельску. Вскоре общество получило концессию и было переименовано в общество Московско-Ярославско-Архангельской дороги.

Строительство началось в 1894 году. Местность, по которой прокладывали дорогу, представляла собой непроходимые болота и тундру. Мошинское болото тянулось вдоль линии на протяжении 23 верст. Для того чтобы пройти по болоту, клали бревенчатый настил. Насыпи проваливались в топи по несколько раз, прежде чем можно было укладывать рельсы.

Случалось, что целые составы с балластом уходили в топи. Для укрепления насыпи строители делали продолговатые срубы, засыпали их камнями и опускали в топи. Но это не всегда помогало.

Объединение различных путей

На торжественном открытии дороги 17 ноября 1897 года после прохода правительственного поезда на одном участке пути насыпь вместе со шпалами и рельсами ушла в болото. После этого происшествия дорога была закрыта на три месяца: строились дополнительные укрепления, вбивались сваи. Дорога вводилась в эксплуатацию по мере готовности отдельных участков.

Первым был сдан отрезок пути от станции Вологда до станции Кубино длиной 83 версты, вторым — от Архангельска до станции Тундра протяжением 40 верст. Оба участка использовались для перевозки леса. Регулярное движение было открыто только в 1898 году. От станции Архангельск-пристань до города Архангельска можно было добраться на пароходе.

Во время весеннего разлива Северной Двины поезда не доходили до станции Архангельск-пристань 6-8 верст и останавливались на станции Исакогорка. С окончанием строительства Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога состояла из трех главных участков: Москва — Ярославль (262 версты), Ярославль — Вологда (191 верста), Вологда — Архангельск (595 верст).

В 1895 году общество Московско-Ярославско-Архангельской дороги выкупило Шуйско-Ивановскую и Ермолино-Середскую дороги, которые до этого принадлежали обществу Шуйско-Ивановской железной дороги. В конце 90-х годов построены новые линии: Юрьев-Польский — Тейково (1899 г.), Москва — Савелово (1902 г.). Одновременно со строительством дороги в Вологде, Ярославле, Рыбинске и других городах строились мастерские для ремонта подвижного состава. К концу XIX в. в ведении дороги были две переправы (Ярославль, Архангельск) и семь городских станций: Архангельск, Иваново-Вознесенск, Кинешма, Кимры, Москва, Ярославль.

За казенный счет

В 1899 году была построена узкоколейная дорога от Москвы до Котласа. Таким образом, к Северной Двине подошли две железные дороги, сыгравшие важную роль в экономическом развитии Архангелькой губернии. 1 апреля 1900 года Московско-Ярославско-Архангельская дорога перешла в казну. В 1902 — 1905 гг. за казенный счет строилась линия Петербург — Вологда — Вятка. Эта дорога впоследствии была разделена на две отдельные: Петербург — Вологда и Вологда — Вятка с ветвью Буй — Данилов.

Северная железная дорога

В январе 1906 года к Московско-Ярославско-Архангельской дороге присоединились линии Обухово — Вологда и Званка — Гостинополье, принадлежавшие ранее Николаевской дороге. В начале XX века Вологда превратилась в железнодорожный узел. Через Вологду Архангельск получил связь с Москвой и Петербургом. С 1 января 1907 года все линии Московско-Ярославско-Архангельской дороги стали называться Северными железными дорогами. В феврале 1913 г. состоялось открытие моста через Волгу у Ярославля.

Разделение дороги

В 1936 году Северные железные дороги разделены на Северную железную дорогу (г. Вологда) и Ярославскую железную дорогу (г. Ярославль). 1939 год начали сооружение трассы от Коноши до Воркуты. Она была введена в эксплуатацию в декабре 1941 года. В 50-е годы структура Северной железной дороги претерпела следующие изменения.

В 1953 году в ее состав вошла Ярославская железная дорога, а в 1959 г. — Печорская. 1956 год — построили линию Кострома-Галич протяжённостью 127 километров. В 1958 г. начато сооружение крупнейшего в Европе совмещённого железнодорожно-автомобильного моста через Северную Двину в Архангельске. Он вступил в эксплуатацию в декабре 1964 года.

Вторая половина ХХ века характеризуется относительной стабильностью границ и структуры Северной железной дороги. Прослеживается четкая специализация всех ее отделений.

На 80-е годы приходится пик объемов перевозок, с которым железнодорожники-северяне достойно справились. Это еще раз доказало правильность выбранного курса развития хозяйства Северной железной дороги. Это подтвердило высокую профессиональную подготовку людей, работающих на одной из ведущих в стране магистралей.

В 1990 году приняли «Программа укрепления экономики Северной железной дороги и перехода к работе в условиях рыночных отношений». Большой раздел в ней отведён улучшению быта железнодорожников, ветеранов труда, подготовке кадров. Жилой фонд дороги к этому времени составлял более 3 миллионов квадратных метров.

В течение 1986 — 1992 годов свои жилищные условия улучшили более 9,5 тысячи семей железнодорожников. А в январе 1992 года Северная железная дорога становится членом Ассоциации организации системы МПС по перевозкам /АСЖД/, а ещё раньше, в 1989 году, она вступила соучредителем железнодорожного банка. 6 сентября 1993 года исполнилось 125 лет Северной железной дороге. Её протяжённость составляет более 6 тысяч километров.

Северная железная дорога — будущее

Свое будущее Северная железная дорога связывает с освоением природных богатств Республики Коми и севера Тюменской области. Строительство новой магистрали на полуострове Ямал создает транспортную базу для завоза грузов в данный регион. Запасы топлива Тимано-Печорского топливно-энергетического комплекса оцениваются в 200 миллиардов тонн, что определяет перспективы развития региона, а значит и участия транспортников в этом важном для страны деле. В последующие годы границы и структура Северной железной дороги остались неизменными.

Источник: xn--d1abacdejqdwcjba3a.xn--p1ai