С 1 июля изменилось законодательное регулирование сферы стандартизации процессов выполнения строительных работ. Об этом и о принятых стандартах порталу ЕРЗ рассказала директор Департамента технического регулирования Национального объединения строителей Елена ФАДЕЕВА.

— Елена Николаевна, недавно НОСТРОЙ утвердил перечень из 140 стандартов на производство строительных работ. Теперь застройщики могут ссылаться на эти документы в договорах строительного подряда и использовать их для контроля качества подрядных работ. Что нового внесено в эти стандарты, в чем смысл их пересмотра?

— Напомню, что с 1 июля, согласно изменениям в Градостроительный Кодекс Российской Федерации, которые внес 372-ФЗ, к основным функциям национального объединения отнесена разработка и утверждение стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов капитального строительства.

Отныне саморегулируемые организации обязаны осуществлять контроль деятельности своих членов, в том числе в части соблюдения членами СРО требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ. Имеются в виду как раз те самые стандарты, права и функции по разработке которых закреплены за Ассоциацией «Национальное объединение строителей». За нарушение обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ в соответствии с законом будут применяться меры дисциплинарного воздействия.

Создание Презентационных роликов. Строительство. Новый стандарт

Решением Совета НОСТРОЙ утвержден перечень действующих стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капстроительства, соблюдение которых членами СРО должны контролировать сами саморегулируемые организации.

Напомним, что в нашей Ассоциации с 2010 года утверждена и действует система стандартизации НОСТРОЙ. В ее рамках созданы основополагающие системы стандартизации и утверждены стандарты на различные виды работ. Прежде всего, разработаны и приняты документы, содержащие правила и требования выполнения работ, рекомендации по проектированию. Также разработана группа стандартов «зеленое строительство», рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания, на основе которых утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 54954-212 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», устанавливающий критерии «зеленого строительства».

На сегодняшний день в НОСТРОЙ разработано и утверждено 235 стандартов. И весь этот большой блок мы подвергли общему анализу на предмет требований к процессам выполнения работ. Как показал анализ, из 235 стандартов 195 на сегодняшний день полностью отвечают требованиям законодательства, поскольку в них существуют и подробно описаны требования к процессам выполнения работ и раскрыты правила и процедуры.

При этом, в силу того, что любой документ после своего утверждения еще требует дополнительного технического редактирования и издательской подготовки, мы смогли включить в перечень 140 официально изданных стандартов. После технического редактирования оставшиеся стандарты будут размещены в электронном виде на сайте НОСТРОЙ и добавлены в официальный перечень стандартов.

В России запустят «Зелёный»стандарт строительство домов

— То есть речь идет не об актуализации, а о корректировке с учетом новых требований?

— Об актуализации говорить не приходится: все эти стандарты уже содержат необходимые требования. Речь идет, скорее, о техническом редактировании документов. При этом мы готовы постоянно работать над совершенствованием стандартов при участии профессионального сообщества, при взаимном и тесном обмене информацией о практике применения стандартов.

К слову, утвержденные стандарты охватывают еще не все существующие виды строительных работ. И для оценки необходимости дальнейших разработок мы создали системную матрицу, которую заполняем. Матрица основывается на Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности ОКВЭД 2. И мы видим, какие виды работ по кодам ОКВЭД 2 «закрываются» наличием на них документации, в том числе наших стандартов, и наоборот, — видим «белые пятна» и лакуны на этой матрице, которые дают нам основания приступить к разработке документов на ту или иную группу видов работ.

Кроме того, во вновь разрабатываемых стандартах мы будем устанавливать требования не только к процессу первичного строительства, но и к технологиям, которые выполняются на этапах жизненного цикла, эксплуатации и ликвидации: имеются в виду текущие и капитальные ремонты, а также снос, демонтаж и утилизацию. Важно, чтобы разрабатываемые документы «работали» и на этих стадиях, чтобы можно было предъявлять обоснованные и актуальные требования, например, к качеству ремонтных работ, выполняемым в рамках программ капитального ремонта, которые сейчас активно формируются по всей стране. Инструмент такой у нас есть, главное — его эффективно использовать.

— Какова реакция на эти новшества со стороны строительных организаций? Что они дают застройщикам?

— Поскольку, как я уже упомянула, СРО по закону получили дополнительные функции по контролю за выполнением своими членами контрактных обязательств, и несут за это в том числе и финансовую ответственность за счет средств своих компенсационных фондов, со стороны саморегулируемых организаций наблюдается большой интерес к данной теме.

Как производить работы на стройплощадке, чтобы не допускать срыва сроков строительства? Как здесь могут помочь новые стандарты? Эти вопросы волнуют и застройщиков. Ведь если эти стандарты соответствующим образом включить в конкурсную документацию, в договорные обязательства, то появляется еще один рычаг, дополнительный инструмент контроля работы подрядчиков со стороны заказчика, стройнадзора и строительного контроля.

Строительный контроль, как известно, организует сам заказчик, застройщик. И для того, чтобы правильно осуществлять контроль соответствия выполняемой работы необходимым требованиям (причем не на завершающей стадии, а на всех этапах строительства), мы рекомендуем отражать как в конкурсной документации, так и в договоре подряда требования о том, что работы должны выполняться в соответствии со стандартами НОСТРОЙ.

Это не противоречит сегодняшнему законодательству, и при этом обеспечивает застройщика критериями, по которым он может поручить органу, осуществляющему строительный контроль, проверять качество производимых работ. И если заказчик, застройщик в техническом задании отразит, что при разработке проектной документации необходимо указывать в проекте организации строительства ссылки на стандарты выполнения работ, он обезопасит себя от многих неприятностей.

Сам ПОС содержит раздел, который подразумевает описание технологических процессов. Требования к ПОСу определены в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О разработке проектной документации».

Согласно этому документу, ПОС должен в обязательном порядке содержать описание технологий, с помощью которых производится та или иная работа по устройству конструкций, монтажу систем, заложенных в проектной документации. Получается, что проектировщик должен каждый раз описывать применяемую технологию. Но все мы знаем, что этого никто не делает, а указывается в лучшем случае лишь какая-то специфическая технология. Чего уж говорить об общестроительных работах: их, как правило, никто не описывает.

— А Вы предлагаете их описывать?

— Мы предлагаем другое. В данном случае, с нашей точки зрения, наиболее целесообразно в разделе ПОС просто указывать, что работы по монтажу конструкций и систем, заложенных в проектную документацию, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями стандартов на процессы выполнения этих работ. И уже одна эта фраза позволяет заказчику указать ту нормативную базу, по которой производитель работ будет обязан непосредственно работать. Потом, проверяя у него факт выполнения этих работ, можно предъявить конкретные требования. Если сам технологический процесс зафиксирован и указан застройщиком, то никто этому противоречить уже не сможет.

— Приведите конкретный пример, пожалуйста.

— Если говорить о жилищном многоэтажном строительстве, то все виды фасадных работ (наряду с остеклением, укреплением фундамента, общей кладкой, общими монолитными, кровельными работами и др.) есть в стандартах. Мы ведем мониторинг судебной практики. И скажу, что в этом году в разных городах России зафиксировано уже несколько ЧП с фасадами, которые произошли сразу же после выполненных фасадных работ. Большие объемы фасадных конструкций обрушались, при этом иногда травмируя людей, нанося финансовый ущерб эксплуатируемым организациям и владельцам зданий.

А вот если бы в соответствующие документы был заложен пункт о выполнении фасадных работ в соответствии со стандартами НОСТРОЙ, эти риски можно было минимизировать, и контроль за работой подрядчиков помог бы исключить такие случаи.

И делать все это надо заранее — чтобы подрядчик, приходя выполнять те или иные работы, понимал, что с него будут спрашивать. Такой документацией как раз являются стандарты. Они должны всегда присутствовать на стройке, и необязательно в бумажном виде, а, например, в электронном.

— При этом качественная работа — это далеко не всегда дорого, поскольку здесь, как правило, ничего не приходится переделывать. А вот когда вешают тот же фасад, а потом он падает, и надо новый заказывать, — это совсем другое дело, в том числе и по стоимости, не говоря уже и о репутации компании…

— Согласна с вами! По большому счету, качественная работа — это сохранение сметной стоимости объемов и повышение реноме застройщика на высококонкурентном рынке жилищного строительства. Если люди будут знать, что застройщик строит качественные объекты, а не для того, чтобы их поскорее продать, — у такой компании отбоя не будет от потребителей.

Источник: sroportal.ru

Отличия российской и европейской систем нормативных документов в строительстве

Переход на Еврокоды директивным распоряжением невозможен, по той причрине, что вся строительная отрасль России ориентирована на

Переход на Еврокоды директивным распоряжением невозможен, по той причрине, что вся строительная отрасль России ориентирована на применение отечественных норм, учитывающих национальные особенности России (природно-климатические, сейсмические, социальные, геофизические, опасные геологические процессы и т.д.). Внедрение Еврокодов в России необходимо осуществлять на основе комплексного программного подхода, рассчитанного не на один год и учитывающего специфику Российской Федерации.

Около 65 % российской территории покрыто многолетнемерзлыми грунтами, которым свойственны опасные процессы. Всё Предуралье (Республики Татарстан, Башкортостан, Марий-Эл, Чувашия) — является карстоопасной зоной. Карстовые процессы имеются и в других регионах России, включая Москву.

Порядка 20 % российской территории — подработанные территории, на которых проводились разработки, в том числе шахтные, что необходимо учитывать при проектировании во избежание провалов.

В России распространены природно-техногенные процессы: затоплениям (выше уровня земли) и подтоплениям (ниже уровня земли) подвержено около 80% всех городов.

На всей территории России имеют место склоновые процессы – оползни, сели, лавины и т.д. (в СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» приведено распределение опасных геологических процессов по территории России).

Вместе с тем, в Еврокодах даны самые общие требования к расчету фундаментов, в основном по типам сооружений, и отсутствуют требования к исходным данным и особенностям расчетов фундаментов на специфических и слабых грунтах, которые распространены в России. В тоже время в европейских стандартах практически отсутствуют требования к технологиям (процедурам) выполнения инженерно-геологических изысканий, они делегированы в национальные приложения. Есть различия в номенклатуре грунтов и классификационных показателях грунтов.

В настоящее время строительные конструкции в нашей стране рассчитываются и проектируются по российской системе нормативных документов (СНиП), в основу которой положены метод расчета конструкций по предельным состояниям и определение нормативных показателей прочности и деформативности строительных материалов по утвержденной системе национальных стандартов (ГОСТ). На основании этих стандартов заводы выпускают строительные материалы, для которых в СНиП установлены соответствующие коэффициенты надежности по материалу. Кроме того, переход от нормативных значений к расчетным значениям сопротивлений тех или иных материалов производится на основании принятой в России системе коэффициентов безопасности. Эти коэффициенты отличаются от принятых в Еврокодах.

Например, коэффициент перехода от нормативной прочности бетона к расчетной в СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» равен 1.3, в то время как в Еврокоде ЕН 1992 «Железобетонные конструкции зданий. Проектирование, расчеты, параметры» этот коэффициент равен 1.5. Экспериментальные расчеты показывают, что применение только этого коэффициента по Еврокоду ЕН 1992 приведет к удорожанию железобетонных конструкций на стадии проектирования на 10–15% за счет увеличения материалоемкости.

В СНиП II-23 «Стальные конструкции» даны более высокие требования по ударной вязкости для стальных конструкций, что вызвано российскими климатическими особенностями, в частности, большими отрицательными температурами.

В Еврокоде EН 1991-1-3 даны величины снеговых нагрузок, в соответствии с картой снеговых нагрузок на грунт для Европы, а также таблицей зависимости между высотным положением местности и снеговыми нагрузками с данными по европейским регионам. В СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» приведены данные по снеговым нагрузкам, необходимые для расчета аналогичных коэффициентов в России. В Европе максимальные нагрузки доходят до 95 кг/м2, в России минимальные 80 кг/м 2 , максимальные 560 кг/м 2 .

Существуют принципиальные различия в определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки: по-разному определяются динамические и корреляционные коэффициенты.

Важнейшая проблема — сейсмическая нагрузка, так как 40 % территории России является сейсмоопасной зоной. Анализ показывает, что расчетные сейсмические нагрузки и стоимость при расчете по Еврокоду 1998 существенно выше, по сравнению с расчетами по действующему в России СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», при тех же параметрах.

В результате сопоставления требований выявлено, что соотношение величин расчетной сейсмической нагрузки по российским и европейским нормам составляет 1.4. В результате увеличение в стоимости объектов при расчетах по Еврокоду 1998 и СНиП II-7-81* может достигать 20-40 процентов (в зависимости от условий строительства и типов конструкций, интенсивности сейсмических воздействий).

Карты общего сейсмического районирования территории Российской Федерации по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» отражают 10%, 5% и 1% вероятность возможного превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий и соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет. При этом, в Еврокоде 1998 используется только одна карта, которая соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500 лет, что менее прогрессивно, чем в СНиП II-7-81*.

Вследствие значительной разницы зимних температур, по сравнению с европейскими, здания в России подвержены большим температурным перепадам по толщине конструкций. Также строительные конструкции работают в большем диапазоне температур, усложнены условия влагопереноса и температурного состояния.

Учитывая, что более 2/3 территории страны расположены в зоне вечной мерзлоты требуются специальные проектные и конструктивные решения (подполия, перекрытия и т.д.), В Европе не строят многоэтажных зданий в таких зонах. Глубина промерзания грунта в России больше. Вследствие различной эксплуатационной температуры зданий теплопроводность в России соответствует температуре 0 о С, в Европе – принята равной 10 о С. По российским климатическим условиям невозможно применять конструкции окон, стен, вентиляции, указанные в европейских нормах, так как будет происходить промерзание и разрушение конструкций.

В европейских нормах отсутствуют расчеты воздухопроницаемости ограждающих конструкций и теплоизоляционных материалов, применяемых в распространенных в России многоэтажных домах с каменными стенами. Также в европейских нормах отсутствуют требования и методы расчета для ограничения влажности материалов по условиям морозостойкости. Сопоставительный анализ показывает существенные методические, терминологические различия российских и европейских норм, а также различия в требованиях к строительным материалам, определяемые разницей условий эксплуатации и исходными компонентами.

Еврокоды составлены как общетехнические документы в предположении, что ряд требований (параметров, характеристик), необходимых для конкретного численного расчета, определяются в каждой стране самостоятельно. Эти характеристики называются «национально определяемые параметры (NDP)». Так, только для Еврокода ЕН 1992 «Железобетонные конструкции зданий. Проектирование, расчеты, параметры» установлено более 100 параметров, определяемых на национальном уровне. Это различные коэффициенты, величины усадки, ползучести бетона, толщина защитных слоёв бетона для стальной арматуры в зависимости от среды эксплуатации и т. д. При этом в России установлена принципиально другая классификация сред эксплуатации (более 75% строительных конструкций в России эксплуатируется в агрессивных средах), что приводит к необходимости применения при проектировании и строительстве дополнительных мер защиты, которые не предусмотрены (или отличны) в Еврокодах.

В России работает большое профессиональное сообщество проектировщиков, воспитанное на отечественных нормах. Обучение студентов архитектурно-строительных специальностей, переподготовка специалистов производится по учебной и методической литературе, подготовленной на базе действующих СНиП и стандартов.

Прямое применение европейских норм без учета географических и климатических особенностей России может привести к авариям и обрушениям. В этой связи можно отметить ряд аварий сооружений с металлическими каркасами, запроектированных зарубежными проектировщиками по Евронормам, например, высотный склад в Домодедово, резервуары для хранения нефти вблизи Санкт-Петербурга, ряд зданий магазинов «Метро».

Применение европейских норм в области строительства в качестве альтернативы национальных стандартов и сводов правил — это фактически формирование новой области технического права – освоение европейской нормативной базы. Это при том, что процесс перехода на Еврокоды не завершен в самом ЕС.

В этой связи, внедрение Еврокодов должно проходить комплексно, с учетом опыта и документов ЕС предусматривающих разработку национальных приложений, учитывающих национальные особенности России.

По материалам доклада по вопросу «Гармонизация российской и европейской систем нормативных документов в строительстве» (www.minregion.ru)

Комментарии:

Каким образом учитывается набухание грунтов при водонасыщении и как можно сопоставить данную

величину с увеличением объёма при разгрузке

Источник: skatr.ru

Строительство стандарт что это

Маркова Наталья Ивановна 1 , Срибный Алексей Александрович 1

1 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

Аннотация

Зеленые стандарты являются эффективным механизмом экологического и энергоэффективного строительства. Объекты, сертифицированные по «зелёным» строительным стандартам, обеспечивают минимальное загрязнение окружающей среды и высокий уровень экологической безопасности населения. Распространение «зелёных» стандартов стимулирует рынок экологических строительных.

Библиографическая ссылка на статью:

Маркова Н.И., Срибный А.А. «Зелёные» стандарты как перспективное направление ресурсосбережения в строительстве // Гуманитарные научные исследования. 2019. № 8 [Электронный ресурс]. URL: https://human.snauka.ru/2019/08/25907 (дата обращения: 04.06.2022).

«Зеленые» стандарты – это инструмент для внедрения новейших высоких технологий по обеспечению экологической безопасности, энергосбережения и энергоэффективности, качества и комфорта среды обитания, оптимизации транспортной, коммунальной и социально-бытовой инфраструктуры, мониторинга экологического состояния объектов недвижимости. «Зеленые стандарты» представляет собой рейтинговую систему, основанную на принципе начисления баллов за достижение определенных уровней соответствия.

Основная цель сертификации — стимулировать застройщиков, архитекторов и проектировщиков, строителей и арендаторов внедрять ресурсосберегающие, энергоэффективные технологии, использовать экологически чистые строительные материалы, уменьшающие негативное воздействие объектов недвижимости на здоровье людей и окружающий мир.

Объектом сертификации может быть проектируемое, построенное и реконструируемое здание любого назначения, а также часть здания. Применение этих стандартов не является обязательными [17].

Основными системами оценки «зеленого» строительства, являются LEED (США, 1998 г) и BREEAM (Великобритания, 1990 г), DGNB (Германия, 2009 г.). Данные «зеленные» стандарты активно используются как в Европе, так и в других развитых странах. Экологический сертификат для здания в Европе является показателем качества в области экологичности и энергосбережения, увеличивая конкурентоспособность и привлекательность здания для арендаторов, клиентов и работников. В европейских странах уже активно развито такое понятие, как «экоустойчивый» архитектор, использующий при проектировании национальный стандарт, максимально учитывающий все аспекты экологического строительства.

LEED (The Leadershipin Energy

— существующие здания (Building Operations and Maintenance);

— коммерческие интерьеры (Interior Design and Construction);

— жилые дома, коттеджи (Homes);

— развитие территорий (Neighborhood Development).

Данная система является рейтинговой. Исходя из количества набранных баллов, здание может получить рейтинг:

— LEED Platinum (80-110 баллов);

— LEED Gold (60-79 баллов);

— LEED Silver (50-59 баллов);

— LEED Сertified (40-49 баллов).

Процесс оценки и сертификации является комплексным. Здание должно соответствовать набору требований, называемых «кредитами». Все кредиты (могут различаться в зависимости от версии LEED и типа проекта) сгруппированы в разделы:

— устойчивые площадки (Sustainable Sites) – 10 баллов – группа критериев посвященная лучшим практикам благоустройства, экологии и гидрологии земельного участка;

— эффективное водопользование (Water Efficiency) – 11 баллов – группа критериев посвященная рациональному использованию и экономии воды;

— энергия и атмосфера (Energy and Atmosphere) – 33 балла – группа критериев посвященная сокращению выбросов парниковых газов, энергоэффективности, качеству систем здания и возобновляемой энергетики;

— Материалы и ресурсы (Materials and Resources) – 13 баллов – группа критериев посвященная рациональному управлению материалами и отходами, в том числе раздельный сбор, переработка и анализ жизненного цикла;

— качество внутренней среды (Indoor Environmental Quality) – 16 баллов – группа критериев посвященная здоровью, комфорту и безопасности людей внутри здания;

— инновации в проектировании (Innovation in Design) – 6 баллов – группа критериев посвященная новым методам проектирования и строительства;

— региональные приоритеты (Regional Priorities) – 4 – дополнительные баллы, которые начисляются от выполнения определенных критериях в зависимости от региона строительства.

По системе LEED сертифицируются только здания или интерьеры. Какой-либо материал сам по себе не может получить сертификат LEED, однако его применение может способствовать присвоению сертифицируемому зданию определенного количества баллов. Видно что большее количество баллов в разделе «Энергия и атмосфера (Energy and Atmosphere)», поэтому можно говорить, что LEED фокусируется на эффективности использования существующих источников энергии.

BREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) – метод оценки экологической эффективности зданий, разработанный в 1990 году британской организацией BRE Global Ltd. Требования стандарта направлены на защиту окружающей среды от человеческой деятельности при удовлетворении интересов всех участников рынка и без привлечения международного или местного права в качестве карательного инструмента [18].

Международный стандарт BREEAM, является методом оценки и сертификации новых зданий, основанный на системе оценки показателей эффективности. Основной целью Международного стандарта BREEAM, является снижение результата жизнедеятельности новых зданий на окружающую среду, с использованием надежных и экономически эффективных подходов. Это достигается посредством интеграции и использования данной схемы заказчиками, и их проектными группами, на ключевых этапах процесса проектирования и строительства. Показатели эффективности приводятся к количественной оценке ряда отдельных мер и связанных критериев, охватывающих весь спектр экологических проблем.

Проект оценивается по BREEAM путем начисления баллов или «кредитов». Воздействие на окружающую среду делят на следующие категории:

— управление: политика управления, ввод в эксплуатацию, управление объектом и поставками;

— здоровье и благополучие: внутренние и внешние аспекты (шум, свет, воздух, качество и т.д.);

— энергия: энергоносители и углекислый газ (CO2);

— транспорт: выбросы СО2 и факторы, связанные с местом расположения;

— отходы: эффективность строительных ресурсов, управление эксплуатационными отходами и их сокращение;

— загрязнения: загрязнение атмосферы и водных ресурсов, свет и звук;

— землепользование и экология: выбор местности, улучшение экологической ценности, защита экологических объектов;

— материалы: влияние характеристик строительных материалов, в том числе связанных с жизненным циклом, например, генерация СО2;

— инновации: применение лучшей практики.

Общее количество баллов или «кредитов» по каждой категории умножается на экологический коэффициент, который учитывает относительную важность каждой категории, затем баллы по каждой категории суммируются.

Система DGNB («DeutcheGesellschaftfurNachhaltigesBauen» – немецкий совет по устойчивому строительству) первоначально была разработана в Германии, основана на немецких (DIN) и европейских (EN) нормах, применяемых в строительстве [18].

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) – добровольная система сертификации, разработанная с целью поддержки зеленого строительства и оценки экологичных, экономически и энергетически эффективных зданий

Система DGNB учитывает наиболее важные аспекты устойчивого строительства. Все критерии стандарта разделены на 6 разделов:

— социально-культурные и функциональные качества;

Разделы имеют разное значение в общей оценке здания в зависимости от их значимости. Экономическое, экологическое, социально-культурные и функциональные качества имеют одинаковую значимость (по 22,5% каждый). Качество процесса имеет вес в 10%, качество расположения не включено в итоговую оценку и представлено отдельно.

Также в России создана своя система сертификации, она адаптирована к российской нормативной базе. Это СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»

Стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания» устанавливает рейтинговую систему оценки устойчивости среды обитания людей, отвечающей целям настоящего поколения в удовлетворении своих потребностей в комфортной среде проживания и выполнения общественных функций посредством использования жилых и общественных зданий без снижения уровня такой возможности для последующих поколений.

При разработке стандарта были использованы требования отечественных строительных норм и правил, стандартов организаций, других строительных нормативных и методических документов, а также основные положения зарубежных рейтинговых систем оценки.

Требования рейтинговой системы направлены на сокращение потребления энергетических ресурсов, использование нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов, рационального водопользования, снижение вредных воздействий на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации здания, включая придомовую территорию, при обеспечении комфортной среды обитания человека и адекватной экономической рентабельности архитектурных, конструктивных и инженерных решений.

Рейтинговая система оценивает устойчивость среды обитания по 46 критериям, которые сгруппированы в 10 категорий:

— комфортом и качеством внешней среды (70 баллов);

— качеством архитектуры и планировки объекта (60 баллов);

— комфортом и экологией внутренней среды (86 баллов);

— качеством санитарной защиты и утилизации отходов (25 баллов);

— рациональным водопользованием (40 баллов);

— энергосбережением и энергоэффективностью (120 баллов);

— применением альтернативной и возобновляемой энергии (60 баллов);

— экологией создания, эксплуатации и утилизации объекта (64 баллов);

— экономической эффективностью (65 баллов);

— качеством подготовки и управления проектом (60 баллов).

Общая максимальная величина интегральной оценки, предусмотренная системой, составляет 650 баллов.

Сумма баллов всех категорий определяет общую (интегральную) величину устойчивости качества среды обитания, числовое значение которой обозначается в настоящем стандарте как “S-фактор”(“Sustainability – фактор”)

По каждому из критериев оценки установлены: способы определения параметров, источники и методы получения исходных данных со ссылкой на нормативно-правовые акты

В зависимости от суммы баллов, набранных в результате определения величины S-фактора, проекту (зданию) присваивается один из семи классов устойчивости среды обитания: А, В, С, D, Е, F, G.

Наивысший класс (А). Соответствует зданиям с «нулевым» энергопотреблением и высоким уровнем комфортности среды обитания.

Высокие классы (В и С). Соответствуют зданиям с так называемым «пассивным» энергопотреблением с элементами «зеленой архитектуры». На эти классы ориентированы требования энергоэффективности, вводимые с 2016 и 2020 годов в соответствии с Федеральным законом № 261‑ФЗ.

Средние классы (D и Е). Отражают уровень требований к энергоэффективности зданий, установленный в стране с 2000 года и его повышение с 2011 года.

Низкие классы (F и G). К низким классам относится большинство зданий постройки до 2000 года.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов должны осуществляться в соответствии с «зелёными» стандартами, которые решают большое количество проблем: неблагоприятная экологическая ситуация на Земле, изменение климатических условий, истощение запасов природных ископаемых, нерациональное использование энергоресурсов при эксплуатации зданий, а также пагубные явления человеческой деятельности на окружающую среду. Стандарты являются эффективным механизмом экологического и энергоэффективного строительства. Объекты, сертифицированные по «зелёным» строительным стандартам, обеспечивают минимальное загрязнение окружающей среды и высокий уровень экологической безопасности населения. Распространение «зелёных» стандартов стимулирует рынок экологических строительных.

- Jian Zuo, Zhen-Yu Zhao. Green building research–current status and future agenda: A review// Renewable and Sustainable Energy Reviews 30 (2014).

- Green building leadership is LEED [Электронный ресурс] //USGBC – Режим доступа: https://new.usgbc.org/leed (Дата обращения: 22.05.2019)

- Popescu D, Bienert S, Schützenhofer C, Boazu R. Impact of energy efficiency measures on the economic value of buildings.//Appl Energy – 2012.

- Система сертификации «зеленные стандарты» [Электронный ресурс] //ECOSTANDARD GROUP – Режим доступа: https://ecostandardgroup.ru/services/cert/rossiyskie-zelenye-standarty/ (Дата обращения: 22.05.2019)

- Иванова К. А., Журенкова А. С. «Зеленые» стандарты в строительстве // Молодой ученый. — 2016. — №9.1. — С. 31-34. — Режим доступа: https://moluch.ru/archive/113/29050/ (Дата обращения: 16.05.2019)

Источник: human.snauka.ru

НОВЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Щербина Владимир Ильич – Проректор Университета комплексных

систем безопасности и инженерного обеспечения,

директор Научно-исследовательского центра

Всемирной Академии Наук Комплексной Безопасности,

кандидат технических наук, действительный член ВАНКБ

1. Отечественные и зарубежные нормы

В строительной отрасти России наряду с федеральными законами и подзаконными актами традиционно применялись и пока еще применяются многочисленные технические нормы с известными обозначениями, в том числе:

— межгосударственные стандарты (ГОСТ);

— национальные стандарты РФ (ГОСТ Р);

— строительные нормы и правила (СНиП);

— территориальные строительные нормы (ТСН);

— ведомственные строительные нормы (ВСН);

— своды правил (СП);

— указания (СН);

— методические документы в строительстве;

— правила (МДК) и др.

В других странах действует меньшая номенклатура видов документов: национальные законы, директивы и национальные стандарты (например, DIN – в Германии, BS – в Великобритании).

В крупных регионах применяют нормы региональных организаций по стандартизации. Например, в странах Европейского Союза наряду с национальными нормами применяют «директивы ЕС», «стандарты ЕС» (обозначаемые EN) и «еврокоды» (аналоги наших СНиПов). В условиях диверсификации экономик в целях снижения барьеров в международной торговле в экономически развитых странах наблюдается прямое применение во все больших объемах региональных и международных норм. К международным (всемирным) организациям по стандартизации относятся Международная организация по стандартизации (ИСО), Международная электротехническая комиссия (МЭК) и Международный союз электросвязи (МСЭ).

В отличие от новых и новейших направлений техники и технологии (энергетики, электроники, телекоммуникаций, информационных технологий и др.), в которых базовые основы изменяются достаточно быстро в историческом плане (в течение столетия, десятилетий и даже нескольких лет), строительство относится к относительно консервативной отрасли. Стандартизация в области строительства развивается медленнее, чем в других областях деятельности людей.

Состояние международной нормативной базы

в области строительства

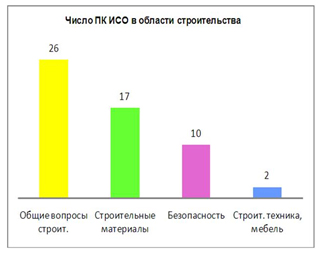

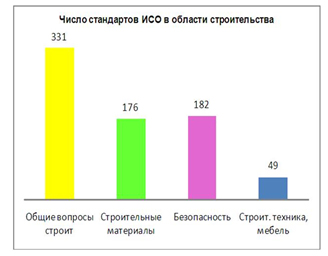

На рис. 1 показаны области стандартизации, которые ИСО относит к строительству. В прямоугольниках указаны номера и наименования технических комитетов, представленные на официальном сайте ИСО [1]. Общее число стандартов, относящихся к строительству, составляет 738. В их разработке приняло участие 55 подкомитетов (ПК) ТК ИСО.

Распределение подкомитетов и стандартов по укрупненным направлениям стандартизации показано на рис.2 и 3. Анализируя стандарты, разработанные указанными в таблице и на рисунке ТК ИСО, можно обратить внимание на то, что здание или сооружение с точки зрения ИСО представляет собой систему (набор) несущих и ограждающих конструкций, установленных на грунте. Наполнение здания ограничивается средствами отопления (ИСО ТК 163), средствами пожаротушения (ИСО ТК 21) и мебелью (ИСО ТК 136). Можно предположить, что пирамида в Египте (верхний снимок на рис.1), пантеон в Греции (средний снимок) и Кремлевский дворец съездов (нижний снимок) строились по схожим нормам. Последний объект отличается от двух предыдущих объектов новацией – в нем имеются лифты (ИСО ТК 178).

Следует отметить, что подобный консервативный подход к техническим строительным нормам наблюдается и в нашей стране.

В ИСО имеются другие ТК и ПК, стандарты которых можно использовать в строительстве, и они успешно используются высококвалифицированными строителями. Это стандарты по архитектурной акустике (ИСО ТК 43/ПК 2), по эргономике (ИСО ТК 159), по промышленной автоматизации и интеграции (ИСО ТК 184) и, наконец, по системам управления качеством (ИСО ТК 176), см.рис.4. Число дополнительных стандартов, прямо не относимых ИСО к области строительства, составляет 238.

Перечисленных стандартов ИСО недостаточно для проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Требуется применение стандартов МЭК по молниезащите (МЭК ТК 81), по устройству электроустановок (МЭК ТК 64) и по безопасности машин и механизмов, применяемых в зданиях и сооружениях (МЭК ТК 44).

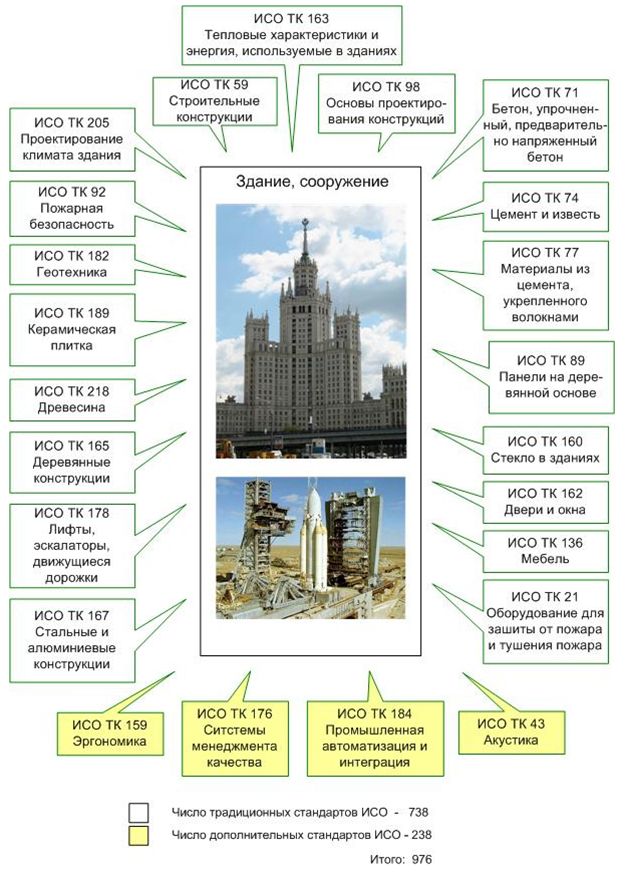

Важнейшую роль в современных объектах строительства играют средства промышленной автоматизации и интеграции (см. ИСО ТК 184). Ни одно из уникальных и технически сложных зданий или сооружений не обходится без множества инженерно-технических систем, взаимодействующих друг с другом, с конструкциями и объемами помещений объекта, а также со средой. На верхней фотографии на рис.4 показано уникальное здание («сталинская высотка»), а на нижней фотографии изображен стартовый комплекс на Байконуре (объекты второй половины прошлого века), в которых применяются такие системы.

Число элементов контроля и управления в особо опасном, технически сложном или уникальном современном объекте строительства (здании, сооружении) достигает многих десятков – сотен тысяч. При реализации таких объектов невозможно обойтись без современных средств автоматизации и систем управления, основанных на применении компьютерных сетевых информационных технологий, с тем, чтобы в реальном времени держать под контролем все конструкции, объемы и оборудование систем инженерно-технического обеспечения для устойчивого функционирования объекта в целом и обеспечения его безопасности.

Для подобных объектов недостаточно норм ИСО. Следует использовать дополнительные нормы МЭК (МЭК ТК 65, ИСО/МЭК ОТК 1/ПК 7), а также некоторые нормы МСЭ (в части эксплуатации частотного спектра при организации телекоммуникаций в естественной среде – эфире (МСЭ-Р) и в искусственных средах (МСЭ-Т)). Невозможно упустить из вида вопросы электромагнитной совместимости (МЭК ТК 77) и надежности (МЭК ТК 56). Для управления простыми объектами уместно применять средства автоматического управления бытового и аналогичного применения (МЭК ТК 72, ИСО/МЭК СТК 1/ПК 25).

На рис.5 показан полный набор ТК, действующих в различных секторах международной стандартизации, стандартны которых необходимо использовать в составе нормативной базы для современной строительной отрасли. Этот набор достаточен для проектирования, возведения и обеспечения нормальной эксплуатации объектов любой сложности – от радара дальнего обнаружения (верхний снимок), ядерной энергетической станции (средний снимок) и высотного здания (нижний снимок) до одноквартирных индивидуальных жилых домов. Общее число полного набора стандартов, необходимых для строительной отрасли, составляет 1465, т.е. практически вдвое больше, чем предусмотрено в официальной базе ИСО, относящейся к строительству.

Отечественная нормативная база

Отечественная нормативная база в области строительства по своему содержанию близка к нормативной базе ИСО (см. рис. 1). Коэффициент участия Российской Федерации в работе соответствующих ТК и ПК ИСО составляет 0,745, что, в принципе, является неплохим показателем. О состоянии и отставании отечественной нормативной базы в области строительства и безопасности от международной базы сообщалось в [2]. Отставание в большой степени связано с неудачным осуществлением реформы национальной системы технического регулирования в течение почти пяти лет после принятия Федерального закона «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 г.

Положительные изменения произошли лишь после внесения изменений в этот закон в мае 2007 г., когда была принята двухуровневая система технического регулирования, была восстановлена возможность легитимного использования строительных норм и правил в новой форме их представления (в виде сводов правил) и признана презумпция соответствия. Смысл презумпции соответствия состоит в том, что объект технического регулирования (в данном случае здание или сооружение с его составляющими) признается соответствующим требованиям технического регламента, если он соответствует требованиям стандартов и сводов правил (перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации), которые обеспечивают выполнение требований безопасности, установленных в техническом регламенте, и позволяют осуществить оценку соответствия. Таким образом, основным массивом нормативных документов, на основании которых осуществляется деятельность в строительстве, служат стандарты и своды правил – нормы добровольного применения, как это принято в международной практике.

В настоящее время в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект «О безопасности зданий и сооружений», но отсутствует утвержденный Правительством Российской Федерации перечень стандартов и сводов правил, применение и выполнение требований которых должно обеспечить выполнение требований этого закона. По имеющимся сведениям проект этого перечня формируется по направлениям, показанным на рис.1, которые охватывают лишь часть направлений, необходимых для применения в современном строительстве.

В последнее время Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство регионального развития РФ (ответственное за регулирование деятельности в области строительства), Российский союз промышленников и предпринимателей (проявляющий все большую активность в вопросах технического регулирования) сосредоточились на вопросах гармонизации национальных технических норм в области строительства с европейскими нормами – «еврокодами». При этом из внимания упускаются остальные стандарты, необходимые для применения в современной строительной отрасли. В то же время, как следует из доклада председателя CEN/TC250г-на Калгаро [3], озвученного на рабочей встрече «Взаимодействие ЕС – Россия по стандартизации в строительстве», состоявшейся в октябре 2008 г. в Москве, в Европейском Союзе «еврокоды» рассматриваются лишь как часть массива норм, применяемых в строительстве.

Ограничение номенклатуры стандартов для применения в строительстве влечет:

— ограничение возможностей строителей;

— снижение качества проектных и строительных работ;

— снижение качества строительных объектов;

— снижение уровня безопасности зданий и сооружений;

— снижение конкурентоспособности продукции строительной отрасли и услуг;

— стагнацию строительной отрасли в условиях рынка;

— упадок экономики страны.

Ориентация лиц, ответственных за разработку и принятие норм технического регулирования в области строительства (технического регламента, национальных стандартов и сводов правил), на узкий диапазон норм (см. рис.1) чревата опасностью заведомого «планирования» отставания строительной отрасли, снижения конкурентоспособности, безопасности ее продукции, обрекая на стагнацию саму отрасль.

Для нормального развития строительной отрасли требуется принятие технического регламента, сводов правил и национальных стандартов, гармонизированных с международными стандартами ИСО, МЭК, МСЭ, охватывающих все необходимые направления, применяемые в строительстве (см. рис.5).

Современный подход к нормированию безопасности в строительстве

Современный подход к нормированию систем безопасности в строительстве [4] предложен Университетом комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения (Университетом КСБ и ИО), Всемирной Академией Наук Комплексной Безопасности (ВАНКБ) и Техническим комитетом Ростехрегулирования «Средства автоматизации и системы управления» (ТК 439). Он состоит в следующем.

Здание или сооружение рассматривается как сложная система, включающая в свой состав систему конструкций, инженерные системы жизнеобеспечения, реализации процессов, энерго- и ресурсосбережения, поддержания комфорта и обеспечения безопасности (рис. 6). В ходе эксплуатации строительного объекта эти системы находятся под внешними и внутренними воздействиями факторов природного, техногенного и антропогенного характера. Связанные с безопасностью здания или сооружения системы (СБЗС-системы), взаимодействуя с конструкциями и объемами помещений объекта, с оборудованием инженерных систем, окружающей средой, выполняют функции безопасности, которые приводят к снижению риска причинения вреда людям, имуществу, окружающей среде (см. рис.6). К СБЗС-системам относятся:

— системы мониторинга состояния несущих и ограждающих конструкций здания (сооружения), грунта его основания;

— системы мониторинга состояния оборудования инженерных систем, состояния среды в здании (сооружении) и его окружении;

— системы пожарной сигнализации, пожаротушения, дымо- и теплоудаления, охранной сигнализации, контроля и управления доступом, телевизионного наблюдения, звуковые системы тревожного назначения и др.

Эти системы, будучи интегрированными в единую систему комплексной безопасности, одновременно противодействуют множеству опасностей, возникающих из-за внутренних и внешних опасных воздействий природного, техногенного и антропогенного характера на здание.

Принцип достижения приемлемого риска для здания или сооружения представлен на рис.7. Несущие и ограждающие конструкции, инженерное оборудование здания (сооружения) создают благоприятную среду для жизни и деятельности людей и выполняют функции защиты от окружающей среды.

При этом остается некоторый риск причинения вреда, обусловленный поведением конструкций и инженерных систем под влиянием на них внешних и внутренних воздействий природного, техногенного и антропогенного характера. Для снижения уровня риска применяют компенсирующие меры – используют СБЗС-системы. В случае недостижения приемлемого риска путем применения СБЗС-систем могут быть дополнительно использованы внешние средства уменьшения риска. К ним относятся малые архитектурные формы, ограда либо ландшафтные решения, препятствующие, например, несанкционированному приближению к зданию транспортных средств.

Проектирование здания (сооружения) должно осуществляться с использованием архитектурных, конструктивных, инженерных и системных решений, с применением таких СБЗС-систем и внешних средств уменьшения риска, которые обеспечивают попадание уровня остаточного риска в зону приемлемого риска при всех вероятных опасных воздействиях, с учетом всех местных условий. При этом также должна быть учтена и экономическая составляющая проекта.

Снижение риска до уровня допустимого риска (как указано в Руководстве ИСО/МЭК 51 по аспектам безопасности) осуществляется для любой из систем объекта и объекта в целом путем итеративного процесса анализа опасностей и риска, оценивания риска, общей оценки риска и снижения риска до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый уровень риска (рис.8).

Новые стандарты в области обеспечения безопасности зданий и сооружений

В соответствии с упомянутым подходом была разработана концепция развития стандартов на СБЗС-системы и предложена соответствующая структура системы стандартов (рис.9).

Система включает в свой состав базовые, групповые стандарты и стандарты на отдельные СБЗС-системы. Требования новых стандартов гармонизированы с требованиями основополагающих стандартов ИСО, МЭК и ИСО/МЭК в области безопасности, контроля и управления процессами, информационных технологий, систем менеджмента качества и экологии.

В настоящее время разработано три базовых национальных стандарта ГОСТ Р 53195.Х с общим наименованием «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем»: Часть 1. Основные положения; Часть 2. Общие требования; Часть 3. Требования к системам. Проекты четвертого базового стандарта (Часть 4. Требования к программному обеспечению) и группового стандарта по техническому обслуживанию и ремонту СБЗС-систем (и их составляющих) находятся на стадии публичного обсуждения. Еще три базовых стандарта и два стандарта на отдельные СБЗС-системы находятся в разработке. Остальные стандарты представленной системы стандартов планируются к разработке под руководством ТК 439 силами Университета КСБ и ИО, ВАНКБ и заинтересованных организаций (при наличии финансирования).

Заинтересованные организации приглашаются к участию в разработке и обсуждении этих стандартов.

Краткие выводы

1. В ИСО к стандартам для строительства относят лишь часть норм, фактически необходимых для применения и применяемых в современном строительстве.

2. Отечественные технические нормы в области строительства близки по номенклатуре к международным нормам ИСО в этой области. Коэффициент участия Российской Федерации в соответствующих ТК и ПК ИСО достаточно высок (около 0,75), но номенклатура применяемых стандартов ограничена, что не позволяет строить объекты, реально удовлетворяющие приемлемым требованиям безопасности.

3. Современные здания и сооружения представляют собой сложные системы, включающие в свой состав не только несущие и ограждающие конструкции, но и множество связанных с ними систем инженерно-технического обеспечения, содержащих в своем составе автоматические средства контроля и управления, в том числе для обеспечения безопасности.

4. Технических норм, традиционно применяемых в строительстве в нашей стране и фигурирующих в ИСО как нормы для строительства, явно недостаточно для проектирования, возведения и эксплуатации современных зданий и сооружений.

5. Ориентация лиц, ответственных за реорганизацию системы технического регулирования в строительстве, на узкий диапазон норм технического регулирования, чревата опасностью заведомого «планирования» отставания отрасли и снижения конкурентоспособности и безопасности ее продукции (проектов и объектов) и стагнации отрасли в целом.

6. Полный набор необходимых для современной строительной отрасли норм, вдвое превышает число норм планируемых в настоящее время к принятию в поддержку законопроекта «О безопасности зданий и сооружений». Недостающие нормы должны быть разработаны и приняты до введения в действие указанного федерального закона.

7. Национальные стандарты РФ, разработанные, разрабатываемые и планируемые к разработке Университетом КСБ и ИО, ВАНКБ, ТК 439, взаимоувязаны в систему новых инновационных, отвечающих требованиям основополагающих международных стандартов.

8. Начата реализация концепции: первые стандарты предложенной системы уже разработаны; проекты двух стандартов находятся на стадии публичного обсуждения; ряд стандартов находится в разработке, остальные стандарты планируются к разработке (при наличии финансирования).

Предложения

1. Руководителям законодательной и исполнительной власти, несущим ответственность за реализацию реформы технического регулирования в строительной отрасли, руководителям объединений, организаций и предприятий, вовлеченных в работу по обеспечению реализации этой реформы проявить социальную ответственность и принять меры по обеспечению строительной отрасли всем минимально необходимым пакетом норм, не ограничиваясь усеченным их списком, во избежание стагнации отрасли.

2. В тексте законопроекта «О безопасности зданий и сооружений» предусмотреть требования к системам, являющимся неотъемлемой частью зданий и сооружений, которые предназначены для обеспечения безопасности этих объектов, а сами здания и сооружения рассматривать как сложные системы (состоящие из систем строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой).

3. В перечень норм, утверждаемых Правительством Российской Федерации в обеспечение реализации Федерального закона «О безопасности зданий и сооружений», включить упомянутые разработанные стандарты, а также включать другие стандарты предложенной системы стандартов (по мере их принятия).

Источник: prevdis.ru

stroitel

Строитель все о Строительстве, Архитектуре, Ремонте, Дизайне! Стройка от А до Я! От идеи до объекта!

Журнал-сообщество «Строитель» для всех и каждого! Вступайте в наши ряды, будет интересно!

Прохожий подойди к сему погосту.

Здесь инженер лежит и он лежит по ГОСТу

Стандартизация в СССР начинает свой отсчет с 1925 года. 15 сентября 1925 г. Совет Народных

Комиссаров принял постановление о создании Всесоюзного Комитета по стандартизации (ВКС)

при Совете Труда и Обороны (СТО), положив начало государственной стандартизации в СССР.

Во всяком случае, на исходе 1940-х годов они уже благоденствовали, однако до воцарения Брежнева

держались с некоторой скромностью. Затем плотину прорвало.Был образован Государственный

Комитет СССР по стандартам (Госстандарт), занявший в конце 1960-х годов высокую, сплошь

остекленную башню (писк моды тех лет) на Ленинском проспекте. Здание Госстандарта возвышалось

над кронами тополей Центрального Парка Культуры . В праздники по всему фасаду переливалась

иллюминация красных ламп, летом заходящее солнце ослепительно сверкало в его витражах.

Система советских стандартов была многоступенчатой и достаточно сложной. В нее входили документы разной степени важности, образуя иерархическую лестницу. Верхнюю ее ступеньку занимали Государственные стандарты СССР (ГОСТы), вводимые в действие непосредственно Госстандартом СССР. Они были самыми важными, их «несоблюдение преследовалось по закону». К началу 1990-х годов (т.е. на закате советской власти) их накопилось не менее тридцати тысяч.

Вся эта лавина подчинялась довольно путаной классификации согласно особому документу, называвшемуся Рубрикатором. Вся экономика страны делилась в нем приблизительно на тридцать секторов, по числу букв алфавита. Например, металлургия обозначалась буквой «В», строительство — «Ж», нормы делопроизводства — «Т».

Были там и сельское хозяйство, и ядерная физика, и пищевая промышленность. Каждый сектор состоял из произвольного числа групп, имевших двузначный код. Так, металлические балки входили в группу «В22», а правила сверления в них отверстий под болты относились уже к группе «Ж34». Даже из этого единственного примера очевидно, что такая классификация не столько помогала человеку найти нужный документ, сколько запутывала его.

Сам Рубрикатор хранился в недрах Госстандарта, и на руки его не давали. Взамен желающие могли пользоваться четырехтомным Указателем ГОСТов. Три первые книги содержали полный перечень действующих на данный момент стандартов, расставленных строго по секторам и группам Рубрикатора, который, таким образом, явственно выплывал наружу. Это позволило мне из любопытства восстановить его в исходном виде. Четвертый том состоял из перечня тех же ГОСТов, расставленных по возрастанию их номеров.

Листая Указатель, можно было натолкнуться на поразительные вещи. Там значились стандарты на рисовую шелуху, на дегустацию водки и даже на дубовые желуди. Непонятно, каким образом советские власти надеялись заставить дубы производить свои желуди указанных в ГОСТе размеров; разве только поручить лесникам во время обходов декламировать его вслух. Выписав несколько таких перлов крупным шрифтом на бумагу, я подколол ее на верх своего кульмана и разъяснил столпившимся зевакам, что эти Государственные Стандарты вдохновляют меня на новые трудовые достижения. Осведомители со всех ног бросились к начальнику, тот явился нахмуренный и повелел немедленно прекратить безобразие, недостойное молодого советского инженера.

Каждый стандарт имел обозначение типа «ГОСТ 5781-82*», где номер «5781» присваивался по порядку вслед за ГОСТом с номером «5780», хотя бы они относились к совершенно разным сферам экономики, а цифра «82» означала год официального принятия стандарта. Стандарты регулярно пересматривались по причине «новых достижений советской науки». Если в них вносились небольшие изменения, вслед за цифрой, означавшей год, добавляли звездочку.

Не меньше 3/4 от общего количества изменений были чисто формальными и вносились с единственной целью продемонстрировать высоким чиновникам, что служащие Госстандарта не зря едят свой хлеб. То вдруг менялся порядковый номер какого-нибудь пункта, то в него добавлялись (или, наоборот, исключались) две-три никчемные строчки.

Но изменение в одном ГОСТе автоматические влекло соответствующие поправки в других ГОСТах, где имелись на него ссылки. Два-три раза в месяц огромные списки этих изменений поступали в институтские библиотеки. Тогда библиотекарши, вооружась ножницами, резали их на мелкие кусочки и вклеивали в соответствующие книжечки ГОСТов. Иногда в одном изменении затрагивалось по десять пунктов, и к каждому пункту подклеивали свой обрезочек, из-за чего книжки разбухали и начинали смахивать на уличную доску объявлений.

Примерно раз в десять лет происходил капитальный пересмотр документа. В этом случае он считался новым и обозначался уже «ГОСТ 5781-91», а его предшественник терял силу. Если вследствие «достижений народного хозяйства» некоторые экономические реалии вовсе теряли смысл, как, например, конские подковы или примусы, соответствующие ГОСТы отменялись без замены, и их номер уже больше никакому документу не присваивался.

По своему содержанию стандарты делились на множество категорий. Название категории, к которой принадлежал данный ГОСТ, обыкновенно выносилось в его подзаголовок.

В «Общих положениях» объяснялось, что вообще следует понимать под термином стальная двутавровая балка. «Технические условия» подробно описывали, какими эти балки должны быть. «Сортамент» содержал перечень выпускаемых типоразмеров тех же балок и важнейшие параметры каждого из них (вес, площадь сечения, моменты инерции и пр). Нередко Технические Условия и Сортамент объединялись в едином ГОСТе. Было еще много других категорий ГОСТов, которые вечно путались и скрещивались между собой. Стандарты, регламентирующие выпуск той или иной продукции, всегда завершались разделами «Упаковка», «Маркировка» и «Технические испытания». Отдельная строка в начале каждого ГОСТа гласила, что несоблюдение его преследуется по закону.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Гвозди строительные

Конструкция и размеры

ГОСТ 4028-63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Дата введения 01.08.64

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры строительных гвоздей с плоской головкой должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 1 .

Чертеж 1. Гвозди с плоской головкой

Когда после войны образовался так называемый «социалистический лагерь», все входившие в него страны организовали Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ), координировавший хозяйственное взаимодействие его членов. При Брежневе Советский Союз, погрязший в стандартизации, принялся активно навязывать оную своим партнерам по СЭВу.

В результате действие некоторых советских ГОСТов было распространено на их территорию. Такие ГОСТы именовались Стандартами СЭВа и считались самыми уважаемыми из всех. Их обозначение выглядело как «СТ СЭВ 1202-88», одновременно они удерживали и свой прежний, советский номер, приводившийся в скобках. Всего их насчитывалось не менее полутора тысяч.

Рангом ниже Государственных стандартов (ГОСТов) считались Отраслевые стандарты (ОСТы), принимавшиеся отдельными министерствами. В тридцатые годы стандартизация советской экономики начиналась именно с них. По виду ОСТы имели сходные обозначения, однако в каждом министерстве действовал собственный рубрикатор. В брежневское время возникла мода превращать ОСТы в полноценные ГОСТы. Поскольку это занятие не имело никакого практического смысла, за него взялись так рьяно, что под конец советской власти ОСТов уже почти не осталось.

Еще ниже рангом были Технические условия (ТУ), утверждавшиеся теми же министерствами с подачи подчиненных им организаций. Если какая-нибудь продукция, выпускавшаяся в стране (от ракеты до пуговицы), не имела своего персонального ГОСТа или ОСТа, для нее непременно утверждали ТУ или аналогичные им ТТ (Технические Требования). Обозначения этих документов были до того путаные (вроде ТУ-14-304543-234-78), что запомнить их, конечно, никто не мог.

Для всех ОСТов и ТУ существовал отдельный Указатель, который переиздавался редко и в библиотеках всегда отсутствовал. ТУ также с большим удовольствием переводили в состав ГОСТов.

Наконец, любая советская организация имела право в установленном порядке вводить собственные Стандарты предприятия (СТп), не противоречившие государственным. Крупные заводы и проектные институты имели специальные отделы, где толклось много бездельников, время от времени выпускавших очередной никому не нужный СТп.

Нормативная литература

Скалистые берега государственной системы стандартов омывал бескрайний и очень горький океан нормативной литературы. Принципиальное различие их было в том, что стандарты регламентировали качества и свойства выпускаемой продукции, тогда как нормами определялся процесс ее производства и трудовые отношения вообще. Впрочем, иногда они залезали в компетенцию друг друга, образуя на стыке неопределенное топкое болото, поросшее мангровыми зарослями противоречий, с обычными для таких мест крокодилами, змеями и прочей ядовитой фауной.

Каждая существовавшая в советской экономике специальность буквально тонула в этом безжалостном океане. ГОСТы, по крайней мере, редко превышали десяток страниц, да и те были разбавлены таблицами и картинками; инструкции сочинялись как минимум впятеро толще. ГОСТ лаконично определял те или иные свойства производимого товара; инструкция же пускалась в длинное, последовательное и до крайности косноязычное повествование о том, в каком порядке его надлежало производить, пугая несогласных и неграмотных судебных преследованием.

По счастью, самый высший эшелон писанины такого рода перелетал через головы обыкновенных тружеников, словно дальнобойные ракеты над передовыми окопами. Сюда относились Государственные Законы, Кодексы, Постановления Политбюро и Правительства, Указы и тому подобные страшные вещи. Они свистели над инженерами, бухгалтерами и дворниками в такой вышине, что лишь редкое прямое попадание заставляло догадываться, что они все-таки существуют.

Но эти тяжеловесы, долетая до министерств и подчиненных им трестов и главков, порождали лавину так называемых подзаконных актов, в которых они перетолковывались и разъяснялись применительно к данной конкретной специальности или производственному процессу. Нередко единственная и к тому же до крайности аморфная строка Закона превращалась стараниями чиновников среднего звена в огромную обстоятельную Инструкцию, не имевшую ничего общего со своим куцым источником. С этих пор всем гражданам следовало действовать именно по Инструкции, и еще по тем дополнительным документам, которые из нее рождались и ее дополняли.

Нормативная литература, по крайней мере в своих низовых звеньях, не имела той жесткой иерархии, какая была присуща стандартам. Я не берусь объяснить, чем Инструкции отличались от Положений, а те, в свою очередь, от Норм, Указаний, Рекомендаций или Пособий. Некоторым из них присваивались цифровые обозначения, но не всем. Большинство имело на первой странице гриф «Официальное издание», но эта надпись могла отсутствовать. Обыкновенно Инструкция была короче и строже, а Пособия или Рекомендации, составленные на ее материале, разжевывали дело подробнее и даже отличались некоторой снисходительной доброжелательностью.

Прораб, стоя по колено в грязи и отгоняя матом обнаглевших рабочих, изучал пособие по обеспечению сохранности строительных материалов в полевых условиях. Одуревший инженер, обложившись параграфами, выискивал для расчета балки дозволенную правительством формулу, а затем для очистки совести заглядывал на последнюю страницу в список замеченных опечаток. Одним словом, нормативную литературу читали все, везде и всегда. Не по этой ли причине советская пропаганда с гордостью называла нашу страну самой читающей в мире?

Система СНиПов

Кроме нормативной литературы, так сказать, общегосударственного значения, в каждой отдельной отрасли экономики имелись собственные полчища инструкций, порождаемых конкретными министерствами и главками. Обыкновенно при этих министерствах существовали «научные» институты, работники которых наскоро сочиняли требуемый документ, а министр его торжественно утверждал, после чего инструкция официально вступала в действие.

В строительной отрасли эта почетная обязанность возлагалась на Госстрой СССР. При нем существовало несколько ключевых научных институтов (упомянутых выше), которые ежегодно производили десятки разнокалиберных инструкций на все мыслимые случаи жизни. Их печатали в типографиях ведомственного «Стройиздата» в совершенно недостаточном количестве и скупо рассылали по институтским библиотекам. В свободной продаже их почти не было, разве только в специализированном магазине «Техническая книга» на Ленинском проспекте. Увидав на прилавке даже не слишком нужную инструкцию, ее закупали в нескольких экземплярах для сослуживцев, а еще два оставляли себе (второй надобился после того, как неминуемо крали первый).

Смысловым центром всей этой разнокалиберной писанины являлась монолитная громада Строительных Норм и Правил (СНиПов), предоставлявших каждому инженеру исчерпывающие сведения по его предмету. Все, что проектировалось и строилось на необъятных российских просторах, должно было до последней мелочи соответствовать их требованиям. В сущности, инженер мог не иметь никакой иной литературы, потому что все, выходившее за рамки СНиПов, автоматически считалось незаконным и неправильным.

По виду СНиПы представляли собой симпатичные тетрадки форматом в машинописный лист и объемом до пятидесяти страниц (самый толстый из них — «Стальные конструкции» — достигал ста). Исключение составляли СНиПы для прорабов на стройках, которые издавались в виде брошюр карманного формата, часто в непромокаемой пластиковой обложке. Как правило, СНиПы печатались на отличной бумаге, выделяясь белизной среди желтоватых и блекло-серых книжечек ГОСТов.

Согласно Классификатору, все масса СНиПов делилась на пять основных Частей.

СНиПы Первой Части были немногочисленны и мало кому нужны, потому что в них значились самые общие сведения: что такое строительство вообще, как оно управляется, что следует понимать под термином «балка», и т.п. Их обложки были расчерчены яркими красными полосами.

СНиПы Второй Части содержали необходимые для инженеров нормы проектирования. Полосы на их обложках были темно-голубого цвета.

СНиПы Третьей Части предназначались прорабам и мастерам на стройках. Из них можно было узнать, в какой последовательности следует рыть котлован под фундаменты, настилать паркет или красить окна. Для самых бестолковых разъяснения сопровождались схемами и рисунками. Снаружи эти брошюрки ласкали глаз полосками цвета майской зелени.

СНиПами Четвертой и Пятой Частей пользовались исключительно сметные отделы, потому что они, соответственно, содержали расценки работ и «нормы затрат материальных и трудовых ресурсов» на те же работы. Обнаружив в чертежах какой-нибудь болт, сметчик с китайским терпением лез в эти СНиПы и прилагаемые к ним Ценники и выписывал (а) стоимость болта данного типа, (б) стоимость труда монтажника по его закрутке, (в) количество потребных для этой операции гаек и шайб, и (г) расход рабочего времени на их установку. Все эти откровения с обязательными ссылками на параграфы СНиПов заносились в большую смету и, суммируясь там на сотнях страниц, давали в итоге сметную стоимость строительства, которая никогда не выдерживалась на практике. Сметных СНиПов и Ценников существовало такое невероятное количество, что они едва умещались в целой веренице шкафов. Полосы на них, по всей справедливости, были навозно-коричневого цвета.

Каждая из Частей, в свою очередь, разбивалась на Группы по тематическому признаку (в Первой Части их было шесть, во Второй — двенадцать, в Третьей — девять), а Группы — на отдельные Главы. Каждая Глава помещалась в собственной тетрадке, которую в обиходе как раз и звали СНиПом. Номера Части, Группы и Главы, вместе с годом утверждения данного СНиПа, составляли его официальное обозначение. По виду эти шифры от десятилетия к десятилетию незначительно менялись. Начиная с 1980-х годов они выглядели как «СНиП 2.02.03-81»

Вторая, чисто проектная Часть, которой пользовались все инженеры, насчитывала не менее полутора сотен различных СНиПов. Хотя их число колебалось (потому что их без конца сливали из трех в один или разбивали из одного на два), но все-таки со временем росло за счет перевода в ранг СНиПа мелких пособий и инструкций — с ними происходило то же самое, что с ОСТами и ТУ.

Все эти СНиПы по большому счету делились на три неравных стопки. К первой, самой большой, относились архитектурные нормы по видам зданий. Существовали отдельные СНиПы на театры, стадионы, кинотеатры, клубы, детские сады, школы, больницы, жилые дома, промышленные цеха, заводские административные корпуса, автобазы и т.д. и т.п. В них указывался список необходимых помещений (например, в автобазе нельзя было забывать мойку), их минимальные габариты, подводка к ним коммуникаций и пр. Сюда же примыкал СНиП «Противопожарные нормы», самый занудный и бестолочный из всех.

Другая стопка, поменьше, адресовалась инженерам и рассматривала каждый тип конструкций в отдельности. Здесь были СНиПы на железобетонные, стальные, деревянные, кирпичные и даже алюминиевые конструкции, отдельный СНиП по фундаментам и еще «Нагрузки и воздействия», где можно было выяснить, сколько снега выпадает зимой на Чукотке, какого землетрясения следует опасаться в Молдавии, ветра какой силы дуют в Москве и сколько пожитков может средний советский человек натащить к себе в квартиру (последняя цифра, без учета коэффициентов запаса, составляла 150 кг/кв.м, тогда как в конторах ее следовало повышать до 200 кг/кв.м). К этому СНиПу прилагалась подборка очень красивых разноцветных карт.

Третья стопка, самая маленькая, касалась всех прочих смежников. Каждый из них пользовался всего одним-двумя СНиПами и по прошествии нескольких лет знал их почти наизусть.

В проектных отделах СНиПы «общественного пользования» обыкновенно хранились у главного конструктора, который во избежание воровства нанизывал их на веревку, создавая гигантские и чрезвычайно неудобные подшивки; ими пользовались лишь в крайнем случае. Отдельными СНиПами удавалось разжиться у библиотекаря, с которым по этому случаю поддерживали приторно-любезные отношения. Но серьезному инженеру-расчетчику, конечно, следовало иметь собственные ключевые СНиПы. Их подписывали со всех сторон, маскировали в ящиках среди прочего барахла и одалживали соседям крайне неохотно.

Источник: stroitel.livejournal.com