Айя-София – здесь остановиться

Судил Господь народам и царям!

Ведь купол твой, по слову очевидца,

Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам – пример Юстиниана,

Когда похитить для чужих богов

Позволила Эфесская Диана

Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,

Когда, душой и помыслом высок,

Расположил апсиды и экседры,

Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,

И сорок окон – света торжество;

На парусах, под куполом, четыре

Архангела прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье

Народы и века переживет,

И серафимов гулкое рыданье

Не покоробит темных позолот.

О. Мандельштам, 1912

Собор Святой Софии в Константинополе – чудо инженерной мысли и строительного искусства, величайшее творение золотого века Византии. Одно из самых крупных сохранившихся сооружений византийской зодчества до сих пор поражает воображение грандиозностью замысла и блистательностью его исполнения. Являясь на протяжении тысячи лет важнейшей святыней христианского мира, а потом, в течение последующих пятисот лет, – мусульманского, этот храм превратился в настоящую историческую энциклопедию, в свидетельство многовековых духовных исканий человечества.

Когда и кем был построен собор Святой Софии в Стамбуле?

Святая София Константинопольская, снаружи Святая София Константинопольская, внутри

Первая базилика, посвященная Премудрости Божией (Святая София или Айя-София от греч. Αγία Σοφία), была заложена в городе на берегах пролива Босфор еще при Константине Великом в 324–327 годах. Об этом пишет византийский монах-летописец VIII века Феофан Исповедник в своей «Хронографии» [1].

По всей видимости, достраивал базилику уже сын Константина Констанций II во время своего правления в 340–350-е годы. Византийский историк начала V века Сократ Схоластик в «Церковной истории» указывает точную дату освящения церкви, посвященной Святой Софии, – 360 год: «по возведении Евдоксия [2] на епископский престол столицы, освящена была великая церковь, известная под именем Софии, что случилось в десятое консульство Констанция и третье кесаря Юлиана, в пятнадцатый день месяца февраля» [3]. Превосходя по своим размерам все существовавшие к этому времени в Константинополе храмы, эта базилика была известна как «Magna Ecclesia», что в переводе с латинского означает «Большая церковь» [4].

Наречение собора в честь Святой Софии следует понимать, как посвящение его Иисусу Христу, Богу-Слову. В эпоху раннего христианства представление о Софии – Премудрости Божией сближается с образом Иисуса как воплощенного Слова Божьего.

Согласно Евангелию от Иоанна, Логос (Слово) – это единородный Сын Божий, который воплощается и рождается, становясь Богочеловеком Иисусом Христом: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:14).

В христианском догмате о Троице Логос (Слово) или Сын Божий – это вторая ипостась единого по существу Бога. Он вместе с Богом Отцом и Богом Духом Святым сотворил видимый и невидимый мир и является промыслителем и освятителем всего мира. Премудрость или София (от греч. «Σοφία» – мудрость) – существенное свойство Триединого Бога.

СОБОР СОФИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ — !!!шедевр византийской архитектуры

Бог от вечности знает все Свои действия и результаты этих действий, все Свои цели и лучшие средства для достижения целей. Сын Божий, как ипостась Святой Троицы, вмещает в Себя все божественные свойства в той же полноте, как и Отец и Святой Дух. Апостол Павел в послании к Коринфянам прямо именует Христа «Божией Премудростью» (1 Кор. 1:24) и говорит: «от Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1:30).

В 404 году раннехристианский храм Святой Софии сгорел во время пожара. Император Феодосий II в 415 году повелел построить на том же самом месте, рядом с императорским дворцом [5] новую базилику. Этот собор простоял столетие и тоже погиб в пожаре в 532 году во время восстания «Ника» [6]. По отдельным фрагментам, найденным в результате археологических раскопок в 1936 году, можно судить лишь об огромных размерах, которые имела базилика Феодосия II, и о ее великолепном резном убранстве. По всей видимости, это было грандиозное пятинефное сооружение с двухъярусными галереями и деревянным перекрытием [7].

Фасад базилики Феодосия II. 415. Реконструкция

От него сохранились лишь части колонн, отдельные капители, сегменты арок, детали потолков, а также часть фриза с барельефом, на котором изображены двенадцать агнцев, символизирующих двенадцать апостолов. Эти ценные находки представлены в настоящее время в археологической зоне музея Айя-София.

Слева — капитель, справа — колонна базилики Феодосия II. 415 год. Константинополь Фриз с изображением агнцев. Базилика эпохи Феодосия II. 415 год. Константинополь

На месте сгоревшего храма Юстиниан I в 532–537 годах возводит новую Софию. Для реализации своего амбициозного замысла по созданию грандиозного, доселе невиданного храма, византийский император приглашает лучших архитекторов своего времени – Исидора Милетского [8] и Анфимия Тралльского [9]. Это были не просто строители, а выдающиеся ученые, инженеры, прославившиеся изысканиями в области математики и физики.

Вид на Константинополь в византийскую эпоху. Реконструкция Карта центра Константинополя

На постройку храма доставляют лучший мрамор с островов Проконнес [10] и Эвбея, из города Иераполь (Малая Азия), из Северной Африки. Из Рима в Константинополь, по легенде, привозят восемь порфировых колонн, а из храма Артемиды в Эфесе – колонны из зеленого мрамора [11]. Знаменитый поэт VI века Павел Силенциарий в своей поэме 563 года «Экфрасис храма Святой Софии» говорит об удивительной полихромии в интерьере, упоминая о разном мраморе, использованном в отделке: фригийский – розовый с белыми прожилками, египетский – пурпурный, лаконский – зеленый, карийский – кроваво-красный и белый, лидийский – бледно-зеленый, ливийский – голубой, кельтский – черный с белым [12].

Собор Святой Софии, Константинополь. Колонны из храма Артемиды в Эфесе

«Кто исчислил бы великолепие колонн и мраморов, которыми украшен храм? Можно было бы подумать, что находишься на роскошном лугу, покрытом цветами. В самом деле, как не удивляться то пурпурному их цвету, то изумрудному; одни показывают багряный цвет, у других, как солнце, сияет белый; а некоторые из них, сразу являясь разноцветными, показывают различные окраски, как будто бы природа была их художником» [13], – писал византийский историк, современник Юстиниана Прокопий Кесарийский, который в своем трактате «О Постройках» оставил достаточно подробное описание собора Святой Софии.

Собор Святой Софии, Константинополь . Фото: alienordis.livejournal.com Собор Святой Софии, Константинополь. Византийская капитель

В украшении храма используются золото, слоновая кость, серебро, драгоценные камни. Собор поражал небывалым блеском и царской роскошью. «Чистым золотом выложен потолок, соединяя с красотой и великолепие; соревнуясь в блеске, его сияние побеждает блеск камней (и мраморов)» [14], – отмечал Прокопий Кесарийский.

Собор Святой Софии, Константинополь

Архиепископ Новгородский Антоний, побывав в Святой Софии Константинопольской до разграбления ее крестоносцами в 1204 году, в своей книге «Паломник» рассказывал о богатейшем убранстве храма, изобилующем золотом и серебром, в том числе упомянул о золотых лампадах, подвешенных к потолку, и об огромном золотом кресте в алтаре, украшенном драгоценными камнями и жемчугом [15].

Однако уникальным по воздействию на входящих в храм было не столько его убранство, сколько его необъятное пространство, над которым возносился на невероятную высоту гигантский купол. Залитый светом огромный храм вызывал ощущение грандиозности мироздания, созданного согласно великому Божественном замыслу.

Это мощное визуально звучащее духовное пространство переносило верующих в неземные миры. Русские послы, прибывшие в 987 году в Константинополь, посетив Святую Софию, испытали настоящий восторг от разворачивающейся под ее сводами литургии. «Мы не знали – на небе или на земле мы: нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем только, что пребывает там Бог с людьми» [16], – сообщали они князю Владимиру, проводившему в это время «испытание вер». В итоге Владимир выбрал для Руси путь, предложенный Константинопольской Церковью.

Святая София Константинопольская

Собор Святой Софии – блистательное инженерно-архитектурное воплощение идеи храма как образа Божественного мироздания. Грандиозная базилика, имевшая в плане длину 82 метра и ширину – 73 метра, сама по себе не являлась архитектурным новшеством. В IV–VI веках базилика была самым распространенным типом христианского храма.

Новизна состояла в соединении огромной базилики с гигантским куполом. Попытки соединить тип базилики с купольным перекрытием делались уже в V веке. Достаточно вспомнить храм второй половины V века монастыря Алахан в Исаврии (Малая Азия). Собор Святой Софии, спроектированный гениальными византийскими архитекторами эпохи Юстиниана, стал феерическим завершением этих поисков.

Собор Святой Софии в Константинополе. 532-537. Продольный разрез храма

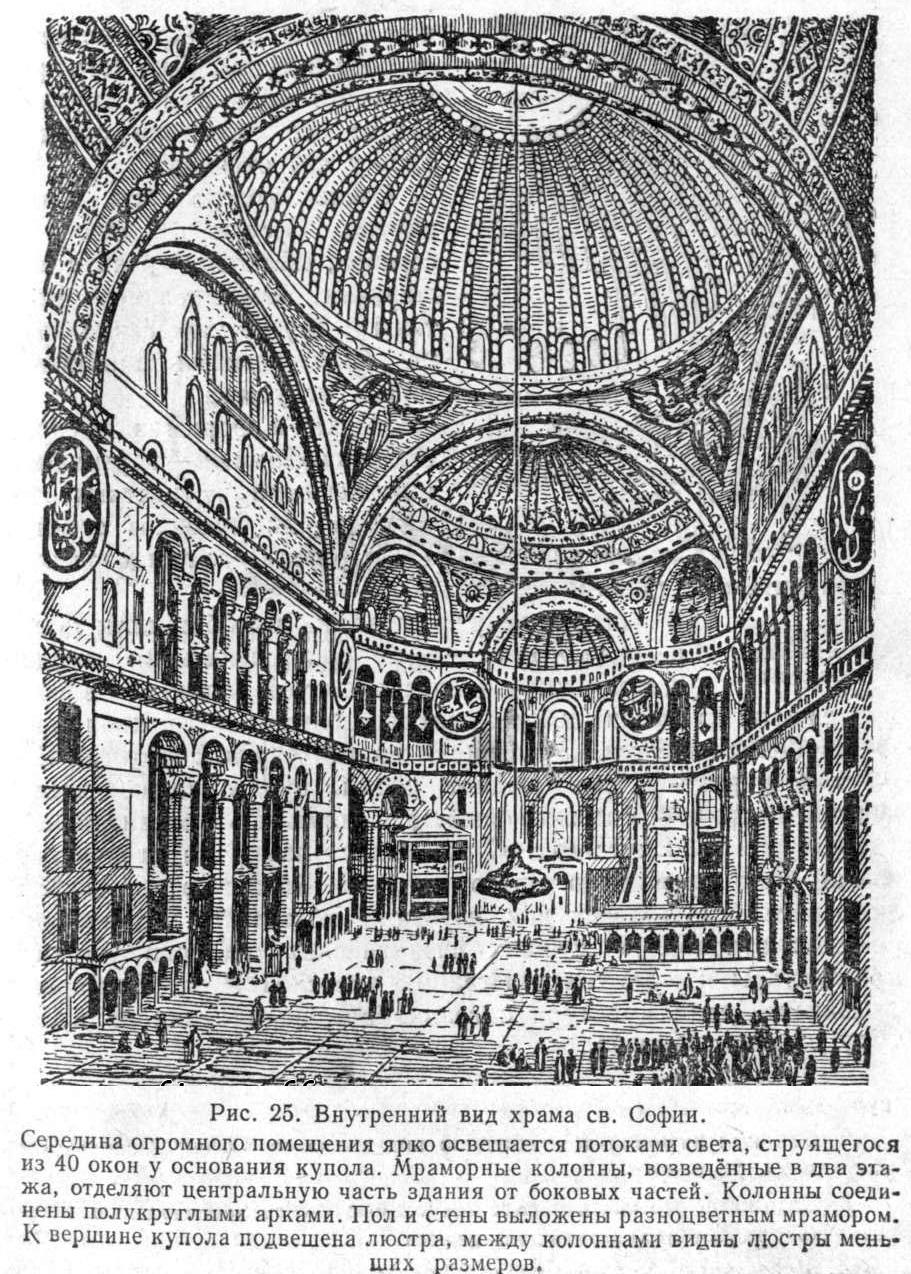

Композиция храма совмещает в себе элементы трехнефной базилики и центрического купольного объема. Гигантский купол диаметром 31 метр перекрывает центральное пространство храма, возносясь на высоту 55 метров. Сфера купола подобна куполу небес, обнимающему все мироздание. Церковное богослужение соединяется с таинством, происходящим на небесах. И таким образом воплощается идея вселенской литургии. «И всякий раз как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но божьим соизволением завершено такое дело; его разум, устремляясь к Богу, витает в небесах, полагая, что он находится недалеко» [17], – писал Прокопий Кесарийский.

В архитектуре Святой Софии, в отличие от раннехристианских базилик, заложена принципиально новая концепция. Горизонтальное движение, характерное для продольной пространственной композиции первых христианских храмов, уступает здесь место направлению вертикальному. Купол становится безусловным центром композиции, вызывая зримые ассоциации с темой единения всех в Боге.

Архитектура развивается сверху вниз, согласно теории Небесной иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита [18]. Купол соединяется с несущими конструкциями храма посредством сферических треугольников – парусов, знаменовавших собой удивительную архитектурную находку византийских зодчих, которая во многом определила дальнейшее развитие церковного строительства [19]. В этом сооружении византийскими архитекторами был разработан и полностью осуществлен принцип распределения давления огромного купола при помощи системы полукуполов, арок, экседр, соединенных в единое целое. Тяжесть купола передается на четыре огромных столпа. При этом распор его, как это хорошо видно на плане собора, гасится за счет малых полукуполов, которые полукругом обрамляют большие полусферы, а также за счет сводов боковых нефов.

План собора Святой Софии в Константинополе

Четыре подкупольные арки возносятся на огромную высоту, создавая ощущения парения купола. Эффект кажущейся невесомости усиливается за счет сорока арочных окон, прорезанных в его основании. Благодаря этой сплошной ленте окон создается впечатление, будто купол, вознесенный на головокружительную высоту, свободно парит над храмом.

Купол собора Святой Софии Константинопольской

К подкупольному пространству с востока и запада примыкают две огромные ниши с полусферическими перекрытиями. Восточная ниша в свою очередь имеет еще три ниши, средняя из которых выполняла роль апсиды.

Собор Святой Софии, Константинополь. Фото: alienordis.livejournal.com Собор Святой Софии, Константинополь. Купол, паруса Собор Святой Софии, Константинополь

Если в раннехристианских базиликах пространство четко делилось на отдельные пластические объемы, в Святой Софии постоянное перетекание пространства из сферы в полусферы, открывающиеся сквозные перспективы воплощали идею всеобъемлющего, единого однородного пространства. Неделимое пространство храма предполагало аналогичное единство всех верующих, как монолитного тела Христова.

Кардинально переосмысляется привычная тектоника храма. Исчезает ощущение тяжести и материальности форм, будто растворенных в пространстве. Связь конструктивных элементов сооружения скрыта от глаз. Ритм криволинейных поверхностей, хитро замаскированные несущие опоры, ажурные колоннады аркад, огромное количество окон, прорезающих стены, хоры-галереи второго яруса – все создает впечатление иллюзорности оболочки, ограничивающей пространство, в котором, кажется, не действуют привычные физические законы. Человек должен был не разумом, а сердцем постигнуть чудо.

Собор Святой Софии, Константинополь

Фото: Александр Власов, vlasshole.livejournal.com

В византийской эстетике ключевым понятием является свет. Один из греческих отцов Церкви IV века Афанасий Великий полагал, что «свет есть Бог, а подобно свет есть и Сын; потому что и Он той же сущности истинного света» [20].

Архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский разработали удивительную технологическую концепцию, в результате которой свет в архитектуре стал едва ли не важнейшим выразительным средством. Сплошная лента окон в нижней части купола и льющийся сквозь них свет создавали ощущение постоянно висящего под куполом светящегося облака, как воплощения образа Божьего [21]. В Святой Софии совсем иная световая драматургия, чем в раннехристианских базиликах. Здесь нет контрастных по свету зон. Храм полностью залит светом, проникающим внутрь сквозь систему многочисленных окон. «Можно было бы сказать, что место это не извне освещается солнцем, но что блеск рождается в нем самом: такое количество света распространяется в этом храме» [22], – отмечал Прокопий Кесарийский.

Купол собора Святой Софии Константинопольской. Фото 1959 г. Собор Святой Софии, Константинополь. Фото: Александр Власов, vlasshole.livejournal.com

Ночью, по всей видимости, храм освещался огромным количеством светильников, многие из которых, согласно описанию Павла Силенциария, имели форму кораблей и деревьев. Освещенный храм, вероятно, давал такое зарево, что поэт образно сравнил его со знаменитым Фаросским маяком [23]. Вот как он описывал это явление:

«Все здесь дышит красой, всему подивится немало

око твое; но поведать, каким светозарным сияньем

храм по ночам освещен, и слово бессильно. Ты скажешь:

Некий ночной Фаэтон сей блеск излил на святыню!» [24]

«Этот блеск изгоняет всякий мрак из души, на него не только как на маяк,

но и в ожидании помощи от Господа Бога взирает моряк,

плывет ли он по Черному или по Эгейскому морю» [25].

Святая София Константинопольская

О декоративном убранстве храма времени Юстиниана и его преемника Юстина II можно судить лишь по косвенным данным. По мнению многих исследователей, в том числе известного русского византиниста В. Н. Лазарева, Святая София была украшена мозаиками, которые носили в основном догматический иконный характер [26]. Однако это наследие VI века было полностью уничтожено в иконоборческий период (VIII – начало IX века). Сохранились лишь некоторые мозаичные фрагменты с элементами растительного орнамента.

В куполе Святой Софии первоначально находилось огромное изображение креста [27]. Однако и эта мозаика не дошла до нашего времени, поскольку в 989 году в результате сильного землетрясения рухнул купол, построенный зодчими эпохи Юстиниана. Реставрация купольного перекрытия была произведена в 994 году под руководством армянского архитектора Трдата.

Важнейшим источником, по которому можно составить некоторое представление об отдельных элементах убранства Святой Софии, является поэма «Экфрасис храма Святой Софии» Павла Силенциария. Так, например, поэт дает красочное описание находившегося в соборе тканного изображения Иисуса Христа, представлявшего собой иконографический тип Пантократора:

«Золотистое сияние, блещущее лучами розовоперстой Эос,

отразил плащ на божественных членах,

а хитон пламенеет пурпуром от раковин тирских морских.

Он правое рамо покрывает прекрасною тканью.

А там покрывало соскользнуло с одежды,

и, прекрасное, ниспадая с плеча,

растекается плавно под левой рукой, открывая

часть ладони и локоть. И как будто сам Христос

протянул к нам десницу, Свое вечное слово являя.

В левой же держит Он книгу божественных слов,

Возвестившую миру все, что волей Своей защитительной

Заповедовал Сам Царь нам, на земле стопу утверждая.

Вся одежда Его золотистым сияньем сверкает,

Ибо тонкое золото всюду вплетено между нитей» [28].

Главным украшением Святой Софии была алтарная преграда, подробное описание которой мы находим у того же Павла Силенциария [29]. Поэт отмечает, что на архитраве в медальонах были изображены Христос, архангелы, Святая Мария, апостолы и пророки, причем Христос в композиции занимал центральное положение. Павел Силенциарий не указывает, в какой технике были сделаны эти изображения.

Но из его свидетельства о том, что колонны алтарной преграды были обложены серебром, можно сделать предположение, что и изображения были тоже вычеканены из серебра. Эта композиция, занимавшая центральное и самое почетное место в храме, и воплощавшая идею заступничества, представляла собой не что иное, как Деисус. По мнению В. Н. Лазарева, архитрав алтарной преграды Святой Софии стал прообразом всех будущих иконостасов [30].

Алтарная преграда и амвон собора Святой Софии в Константинополе, реконструкция. Из кн. В.Н.Лазарев. Византийская живопись, 1971

Вторая половина IX века знаменуется концом иконоборческого периода. Византийская Церковь отныне начинает претендовать на вселенское значение, Константинополь становится культурным и художественным центром, влияние которого распространяется на огромные территории. С этого времени начинается воссоздание мозаик Софийского собора. Мозаики Святой Софии после иконоборческого периода представляют собой ярчайшие образцы классического византийского стиля, относящиеся к монументальному искусству разных эпох, включающих эпохи Македонской династии, династии Комнинов и династии Палеологов.

Македонский ренессанс [31] (конец IX – первая половина XI века) с его неоклассицизмом, характеризующимся возрождением традиций эллинистического искусства, явился фундаментом для развития византийского искусства в XI–XIII веках. Преемственная связь с античностью в искусстве Византии держалась весьма стойко. Эллинизм ассоциировался со славным прошлым ромеев, и в Константинополе связь с ним по сути никогда не прерывалась. Однако параллельно с неоклассицизмом развивалось и другое направление, воплощавшее строгие аскетические идеалы и тяготевшее к спиритуализации формы, символизму и абстракции.

Самый первый после иконоборческого периода мозаичный цикл был создан в 867 году. От него до наших дней дошли только два изображения: Богоматерь с младенцем на троне в конхе апсиды и архангел Гавриил справа от Богоматери на своде вимы [32].

Мадонна с младенцем на троне. Мозаика в апсиде. 867 год. Собор Святой Софии, Константинополь Архангел Гавриил, мозаика свода вимы, 867 год. Собор Святой Софии, Константинополь

Эти образы В. Н. Лазарев считал одними из самых прекрасных в византийском монументальном искусстве [33]. Их действительно отличают утонченная красота и высочайшее мастерство технического исполнения. В них четко прослеживается связь с античными традициями.

Торжественные, монументальные фигуры, выполненные с великолепным чувством пропорций и масштабов, будто выступают из золотого фона. Святая Мария представлена в ракурсе, с выдвинутой вперед ногой. Эффектный разворот ее фигуры и перспективно уходящий в глубину трон создают ощущение присутствия Богоматери в реальном пространстве храма.

В легком развороте изображен и Архангел Гавриил. Ритм движения скульптурно сформированных складок его одежд подчеркивают объем и пластическую форму фигуры. Античные реминисценции прочитываются и в тональной моделировке, превращающей мозаики в настоящие живописные образы.

Тончайшие переходы цвета, отсутствие жестких линий и контуров, мягкая красочная лепка придают ликам земной чувственный характер. Но в то же время эти образы идеальной антропоморфной красоты наделены необыкновенным чувством одухотворенности. Большие глаза, исполненные печали, устремлены в неведомую даль. В торжественном спокойствии и неуязвимой самодостаточности образов прочитывается отстраненность от мира земных измерений.

В 878 году в северном тимпане собора появляются мозаики с изображением шестнадцати пророков и четырнадцати святителей. Из них сохранилось лишь несколько образов, среди которых образы Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и Игнатия Богоносца.

Святые Иоанн Златоуст и Игнатий Богоносец. 878 г. Мозаики в северном тимпане собора Святой Софии, Константинополь. Фото Р.В. Новиков Иоанн Златоуст. Мозаика.

878 год. Собор Святой Софии, Константинополь

Стиль этих мозаик тяготеет к спиритуализации формы и к большей абстрактности. Фронтальные, столпообразные фигуры святых кажутся словно пригвожденными к золотому фону. Усиливается ощущение плоскостности, что подчеркивается четко очерченным контуром. Формы утрачивают материальную тяжеловесность и объем. Лица приобретают строгий аскетический характер.

А отдельные символические элементы преднамеренно увеличиваются в размерах: большие кресты на омофорах святителей, длани десниц.

В люнете над центральным входом в собор – необычная композиция с изображением императора Льва VI перед Иисусом Христом, датируемая периодом между 886 и 912 годами.

Император Лев VI перед Христом. 886-912. Мозаика над входом в храм. Собор Святой Софии, Константинополь

Христос в образе Пантократора торжественно восседает на троне с открытым Евангелием в руке, вещая Слово Божие. Сверху по сторонам от Христа представлены два медальона с полуфигурами Богоматери и Архангела Гавриила – своеобразный вариант Деисуса. Лев VI изображен слева от Иисуса в позе глубокого поклона проскинесиса [34], с протянутыми к Спасителю руками.

Подобная иконография трактуется как иллюстрация торжественной религиозной церемонии, описанной сыном Льва VI Константином VII в трактате «О церемониях византийского двора». Согласно этому документу, византийский император, встречаемый патриархом в нартексе Святой Софии, трижды падал ниц перед входом в храм и лишь потом переступал порог собора [35]. В целом композицию можно рассматривать как сцену поклонения земного владыки Небесному Царю, который является воплощением Премудрости Божией, и одновременно как сцену молитвы о заступничестве, обращенной к Божьей Матери и Небесным Силам.

Заказывая мозаики с изображением сцен поклонения, а также вотивные мозаики со сценами принесения даров, византийские императоры тем самым обозначали свой статус в сакральном пространстве церкви и подчеркивали главенство духовной власти над светской. Воззрения византийцев на императора как на высшее должностное лицо, поставленное Богом для того, чтобы заботиться о подчиненном ему народе и вести его к высшему благу, раскрыты в трактате «Царская статуя» византийского богослова, ученого-энциклопедиста XIII века Никифора Влеммида [36]. Все подчиненные византийского государства, согласно этой концепции, – лишь исполнители Божьей воли. И император в данном случае не является исключением.

На вотивной мозаике, датируемой 950 годом и расположенной в люнете над дверью, ведущей из южного вестибюля в нартекс собора, изображены Богоматерь с младенцем на троне и императоры Константин и Юстиниан, подносящие в дар Царице Небесной град Константинополь и собор Святой Софии.

Императоры Константин и Юстиниан перед Богоматерью. 950 г. Мозаика. Собор Святой Софии, Константинополь Императоры Константин и Юстиниан перед Богоматерью. 950 год. Мозаика. Собор Святой Софии, Константинополь

Это уникальное произведение, где два великих императора Константин и Юстиниан представлены в пространстве одной композиции. Речь, безусловно, не идет о портретных изображениях с индивидуальными чертами. Исторические персонажи определяются по дарам, которые они держат в руках, и надписям, обозначающим их имена.

При всей символичности и иероглифичности эта мозаика отличается неожиданной пространственностью композиционного построения. Трон, на котором восседает Богоматерь, и его подножие представлены в ракурсе. Земля изображена с тональными переходами от светло-зеленого к темно-зеленому цвету, что еще более подчеркивает глубину пространства. И фигуры императоров таким образом не повисают в воздухе, а прочно стоят на земле.

К позднему периоду Македонского ренессанса относится другая мозаичная вотивная композиция южной галереи Святой Софии, датируемая 1044–1055 годами, – изображение императора Константина IX Мономаха и императрицы Зои Порфирородной, предстоящих перед Иисусом Христом.

Император Константин IX Мономах и императрица Зоя перед Христом. XI век. Мозаика. Собор Святой Софии, Константинополь Слева — император Константин IX Мономах. Справа —

императрица Зоя. Деталь мозаики. XI век. Собор Святой Софии, Константинополь

Символическая композиция представляет сцену возложения даров на престол Святой Софии императорской четой. Константин Мономах держит в руках мешочек с золотом, а его супруга – грамоту с перечислением даров. Они облачены в роскошные, усыпанные драгоценными камнями одеяния, а их головы увенчаны богато украшенными коронами. Их лица носят отвлеченно идеализированный характер. Перед нами, по сути, условные образы прекрасноликой, вечно юной императрицы и мужественного императора, которые застыли на веки веков в позе предстояния перед восседающим на престоле Спасителем.

Подобная композиция повторяется в еще одной вотивной мозаике южной галереи Святой Софии, которая уже относится к периоду династии Комнинов, датируется 1118 годом и изображает Иоанна II Комнина с супругой Ириной перед Богоматерью.

Иоанн II Комнин и его супруга Ирина перед Богоматерью. 1118 год. Мозаика. Собор Святой Софии, Константинополь

Строгая симметричная композиция, четко выверенные интервалы между фигурами, фронтальность и плоскостность, отличающие эту мозаику, еще более подчеркивают символичность изображенной сцены. Плоские, лишенные объема фигуры силуэтами рисуются на золотом фоне, который за счет очень мелких кубиков смальты превращается в сплошную ровную сияющую поверхность.

В проработке лиц живописная трактовка уступает место линейно-графическому началу. Даже румянец на щеках обозначен тонкими штрихами. Однако это уже не отвлеченные условные образы. В лицах не только отражаются индивидуальные портретные черты комниновского типа: длинный тонкий нос, узкие глаза, архитектурные, четко очерченные брови, маленький рот.

В них проявляется и определенный психологический оттенок внутреннего напряжения. И Богоматерь устремляет свой взор уже не в какую-то неведомую даль, а прямо на зрителя.

Богоматерь с младенцем. Деталь мозаики Иоанн II Комнин и его супруга Ирина перед Богоматерью. 1118 год. Собор Святой Софии, Константинополь

Безусловный шедевр собора Святой Софии – Деисус из южной галереи.

Деисус. 1261. Мозаика. Собор Святой Софии, Константинополь

Эта мозаика относится к периоду Палеологовского ренессанса [37] и датируется 1261 годом. Во второй половине XIII века в Константинополе родилось утонченное, рафинированное искусство, которое почти не имеет аналогов, и которое удивительным образом соединило глубокую христианскую философию с традициями античного искусства. Главным художественно выразительным средством мозаики Деисус из Святой Софии является цвет. Благодаря тончайшим тональным переходам колористическая гамма приобретает необычайную мягкость и естественность.

Деисус. 1261. Мозаика. Собор Святой Софии, Константинополь

Лик Иисуса Христа, выложенный мельчайшими кубиками смальты с чередованием темных и светлых оттенков, кажется живым, трепетным, светящимся изнутри. Это мерцающее внутреннее сияние в сочетании с ощущением воплощенной живой плоти передает суть слияния божественной природы с природой человеческой. Спаситель кажется бесконечно близким и одновременно бесконечно далеким. Его божественная сущность и удаленность от земного мира подчеркиваются самым мистическим в византийской живописи созвучием цветов – темно-синего цвета Его гиматия и золота хитона.

Иисус Христос. Деталь мозаики Деисус. 1261 год. Собор Святой Софии, Константинополь

В образах Богоматери и Иоанна Крестителя, представленных в молитве заступничества перед Иисусом, отразились разные оттенки психологического состояния. Лик Марии исполнен нежной трогательной любви и смирения. В лике же Иоанна Предтечи, изборожденном морщинами, отпечатались следы духовных исканий и тяжелых внутренних борений.

Слева — Богоматерь. Справа — Иоанн Креститель. Деталь мозаики Деисус. 1261. Собор Святой Софии, Константинополь. Фото С. Н. Липатовой

Деисус собора Святой Софии – выдающееся произведение византийского искусства, в котором соединились высокое классическое благородство с лирической мягкостью, ощущение надмирности с удивительно живой камерной интонацией.

Деисус. 1261 год. Мозаика. Собор Святой Софии. Константинополь. Фото С. Н. Липатовой

В 1453 году Константинополь был захвачен турками-османами. Падение Константинополя ознаменовало собой конец Византийской империи. Османский султан Мехмед II, торжественно войдя в столицу Восточной Римской империи 30 мая 1453 года и переступив порог собора Святой Софии, был настолько поражен красотой и совершенством этого сооружения, что повелел сохранить его и переделать в мечеть. Так закончилась христианская история главной святыни Константинополя.

Константинополь. Карта. XVI век. Георг Браун, Франц Хогенберг. Изображение: www.raremaps.com

Михраб, который должен был указывать направление на Мекку, разместили в юго-восточном углу сооружения. Мозаики с христианской тематикой были заделаны штукатуркой. В XVI веке вокруг Софии выросли минареты, а в интерьере появился мраморный резной минбар. Во второй половине XVI века для укрепления здания, в связи с угрозой нового обрушения купола, были пристроены грубые тяжеловесные контрфорсы, которые, к сожалению, навсегда изменили внешний облик шедевра византийского зодчества VI столетия.

Святая София Константинопольская Минбар. Конец XVI века. Айя-София. Фото: pollydelly.livejournal.com Михраб. XIX век. Айя-София

В середине XIX века потребовалась срочная реставрация мечети. Реставрационные работы были осуществлены в 1847–1849 годах под руководством итальянского архитектора Гаспара Фоссати, служившего при русском посольстве в Константинополе. Гаспар Фоссати не только блестяще справился с поставленной задачей, но и выполнил в 1853 году целую серию рисунков с изображением Айя-Софии, которые могут служить историческим документом своей эпохи.

Гаспар Фоссати. Айя-София. Цветная литография. 1852. Из альбома Айя-София в Константинополе. Библиотека Конгресса США

Во время реставрационных работ в Айя-Софии появились гигантские круглые медальоны диаметром в 7,5 метров с надписями, обозначающими имена Аллаха, пророка Мухаммеда и четырех первых халифов. Выполненные известным мастером Казаскер Мустафа Иззет Эфенди, они считаются самыми крупными по размеру произведениями искусства исламской каллиграфии.

Собор Святой Софии, Константинополь. Фото: Александр Власов, vlasshole.livejournal.com Собор Святой Софии, Константинополь. Фото: alienordis.livejournal.com

В 1935 году, согласно декрету Ататюрка – основателя современного турецкого государства, первого президента Турецкой республики, Айя-София стала музеем. С мозаик были сняты слои штукатурок, и спустя пятьсот лет лики Христа, Богоматери и святых снова были явлены миру. Отныне они живут вместе с символами исламской культуры в одном пространстве. Так, спустя столетия Константинопольская Айя-София – грандиозное творение византийского зодчества – объединила под своим куполом две величайшие мировые религии.

Богоматерь в апсиде, мозаика. 867 г. Собор Святой Софии, Константинополь Минбар. Конец XVI века. Айя-София. Фото: pollydelly.livejournal.com

Собор Святой Софии в Константинополе стал наиболее совершенным воплощением идеалов византийского христианского миропонимания и по-новому осознанной идеи Церкви как вселенской литургии, а храма – как образа мироздания. «Этот храм представлял чудесное зрелище, – для смотревших на него он казался исключительным, для слышавших о нем – совершенно невероятным, – свидетельствовал в VI веке Прокопий Кесарийский. – В высоту он поднимается как будто до неба и, как корабль на высоких волнах моря, он выделяется среди других строений, как бы склоняясь над остальным городом» [38].

Святая София Константинопольская Собор Святой Софии, Константинополь. Фото: Александр Власов, vlasshole.livejournal.com

Это произведение занимает исключительное положение не только в истории мирового искусства, но и в истории всех духовных исканий человечества. В нем отразилось в полной мере свойственное для ранней византийской архитектуры стремление воплотить в камне ускользающую красоту таинственного, непостижимого мира, созданного Божественной Премудростью.

Святая София Константинопольская стала отправной точкой для дальнейшего развития церковного зодчества и явилась прообразом многих впоследствии созданных храмов. При этом она все же осталась уникальным явлением по заложенному в ней пафосу грандиозности и по воплощенной в ней идее космичности. Византийские храмы со временем уменьшатся в размерах, станут проще по замыслу, устойчивее по разработанной крестово-купольной композиции. Но все они, как правило, ведут свое происхождение от Софии Константинопольской, в которой впервые огромная базилика получила гигантское купольное завершение.

Примечания:

[2] Евдоксий Антиохийский – Архиепископ Константинопольский в 360 – 369 годах.

[4] Janin. R. La Géographie ecclésiastique de l’Empire Byzantin. – Paris: Institut français d’études byzantines, 1953, p. 472.

[5] Большой императорский дворец в Константинополе – главная резиденция византийских императоров с 330 по 1081 год. Императоры династии Комнинов уже почти не жили в этом дворце, построив для себя новый – Влахернский. Во время династии Палеологов Большой дворец совсем пришел в запустение. Все его сооружения были постепенно снесены после падения Константинополя в 1453 году. Сейчас на его месте находится Голубая мечеть (XVII век).

[6] Восстание «Ника» («Ника» – «Побеждай! – лозунг восставших) – крупнейшее в истории Византии восстание против налогового гнета и притеснения властей. Произошло в 532 году, в период правления Юстиниана I. Во время бунта и его подавления погибло свыше 35 000 человек, а многие сооружения Константинополя существенным образом пострадали.

[7] Колпакова Г. С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. – М.: Азбука-классика, 2005. С. 77.

[8] Исидор Милетский (Исидор из Милета) – византийский математик и архитектор. Родился в Милете (Малая Азия). В 530-х годах преподавал в Александрии Египетской и в Константинополе.

[9] Анфимий Тралльский (Анфимий из Тралл) – византийский математик и архитектор. Родился в городе Траллы (Малая Азия). Известен трактатом о конических сечениях, легшим в основу проектирования собора Святой Софии.

[10] Проконнес (ныне Мармара) – остров в Мраморном море, знаменитый месторождением белого мрамора, давшего название острову и Мраморному морю.

[11] Успенский Ф. И. История Византийской империи VI – IX веков. – М.: Мысль, 1996. С. 331.

[12] Фрейберг Л. А. Византийская поэзия IV – X веков и античные традиции // В кн.: Византийская литература. Под ред. С. С. Аверинцева. – М.: Наука, 1974. С. 56.

[15] Путешествие Новгородского Архиепископа Антония в Царьград / С предисловием и примечаниями П. И. Савваитова. – СПб.: Издание археографической комиссии, 1872. С. 87.

[16] Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи. Т. 1. – М., Ленинград: Наука, 1950. С. 274.

[19] Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М.: Изобразительное искусство, 1983. С. 55.

[21] Подробнее о световой драматургии собора Святой Софии в Константинополе см.: Лидов А. М. Византийский храм устроен как мультимедийная инсталляция // Интервью, «Искусство», № 2, 2016; Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Сб. статей под ред. А. М. Лидова. – М.: Индрик, 2006. 700 с.

[23] Фрейберг Л. А. Византийская поэзия IV – X веков и античные традиции // В кн.: Византийская литература. Под ред. С. С. Аверинцева. – М.: Наука, 1974. С. 57.

[24] Павел Силенциарий. Экфрасис храма Святой Софии // В кн.: Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. – СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 34.

[25] Friedländer. P. Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius. Leipzig, Berlin: B. G. Teubner, 1912. P. 293; Лазарев В. Н. История византийской живописи. – М.: Искусство, 1986. С. 13.

[26] Лазарев В. Н. История византийской живописи. – М.: Искусство, 1986. С. 37.

[27] Лазарев В. Н. История византийской живописи. – М.: Искусство, 1986. С. 36.

[28] Павел Силенциарий. Экфрасис храма Святой Софии // В кн.: Бычков В. В. 2 000 лет христианской культуры. Т. 1. Раннее христианство. Византия. – М., СПб.: Университетская книга, 1999.

С. 402.

[29] Paulus Silentiarius. Descriptio ecclesiae Sanctae Sophiae // Migne J. P. Patrologia Graeca. T. 86(2). Col. 2119–2264.; Лазарев В. Н.

Византийская живопись. – М.: Наука, 1971. С. 116.

[30] Лазарев В. Н. Византийская живопись. – М.: Наука, 1971. С. 117.

[31] Македонский ренессанс – период в истории византийского искусства, совпадающий со временем правления Македонской династии (867 – 1056 годы), получившей свое название от родоначальника династии Василия I Македонянина, который родился в Македонии. В этот период возродился интерес к классическим искусствам и наукам. Император покровительствовал ученым, художникам, поэтам, историкам, архитекторам и врачам. В Константинополе работали мастерские по созданию копий античных рукописей.

[32] Вима – дополнительное членение между подкупольным пространством храма и алтарной частью.

[33] Лазарев В. Н. История византийской живописи. – М.: Искусство, 1986. С. 71.

[34] Проскинесис – персидский обычай оказывать почтение царям, повергаясь ниц, целуя землю и ноги чествуемой персоны.

[35] Costantini Porphyrogeniti. De Ceremonis Aulae Byzantinae. Lib. I, 1; Колпакова Г. С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. – М.: Азбука-классика, 2005.

С. 321; Лазарев В. Н. История византийской живописи. – М.: Искусство, 1986. С. 73.

[36] Барвинок В. И. Никифор Влеммид и его сочинения. – Киев: Киевская Духовная Академия, 1911. С. 234.

[37] Палеологовский ренессанс – период в истории византийского искусства, совпадающий со временем правления династии Палеологов (1261 – 1453). Со времени изгнания Михаилом VIII Палеологом крестоносцев из Константинополя в 1261 году до взятия Константинополя турками в 1453 году.

Историк искусства, художественный критик. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Занимается исследованиями в области истории христианского искусства. Сферы интересов: историко-художественное наследие итальянской культуры, цистерцианская архитектура, история и культура цистерцианских, картезианских и бенедиктинских монастырей.

Источник: xn--80aqecdrlilg.xn--p1ai

Собор святой Софии в Стамбуле — Премудрость Божия, явленная на Земле

Айя София (Стамбул) — пожалуй, самый популярный музей в Турции. По статистике за туристический сезон Софийский собор посещают около 3 миллионов туристов со всего мира, чтобы увидеть его уникальные реликвии и архитектуру, а еще стать частью почти 1500-летней истории этого величественного сооружения.

Премудрость Божия — так красиво звучит перевод названия одного из красивейших зданий мира: православного собора, затем мечети, а ныне музея Айя София, Стамбул.

Премудрость Божия — и сразу на ум приходит образ чего-то светлого, величественного и прекрасного. Да, да, такой он и есть: известный по всему миру памятник византийского зодчества — собор святой Софии в Стамбуле.

Почему же София?

Часто можно встретить вопрос: «Святая София Константинопольская — кто она? Почему самый знаменитый собор святой Софии (Турция) так называется?» Здесь имеется в виду не конкретная женщина, жившая в прошлом: святая София, которой и посвящён храм.

Скорее всего, здесь София — имеет значение Премудрости Божия, понятия Божественной мудрости, Божественного провидения, Божественного плана, Божественного присутствия во всём, что нас окружает, и в нас самих. Мудрость Божья — она и в Библии, и в заповедях, и в храмах, и в душах каждого из нас.

Всегда София: история от 4 века и до 20-го

Перед рассветом всегда закат: неудачное начало

История Ναός τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας (так называлась церковь по-гречески) началась ещё во времена Византийской империи в годы правления императора Константина Первого.

В самом центре Константинополя, у императорского дворца в 20-е годы четвёртого века — только представьте, наш 21 и 4! — возвели христианскую церковь. Но через несколько лет в городе произошло восстание недовольного властью народа. Начался сильный пожар, и церковь сгорела.

Храм святой Софии в Константинополе построили во второй раз, но через 10 лет во время пожара он тоже сгорел. Императором был Феодосий 2, и по его указу на этом месте поставили базилику с колоннами внутри. Но в 532 году в ходе крупного народного восстания уже при Юстиниане 1 сгорела и она.

Подсказка Ангела

Через 40 дней после пожара император Юстиниан приказал на том же месте построить новую церковь святой Софии. Он задумал сделать её не только украшением города, но и жемчужиной своей империи.

Говорят, что ночью Юстиниан увидел Ангела, который показал ему макет будущего великолепного собора Аве София. Императору так понравился макет строения, что впоследствии, он даже спорил с проектировщиками здания, потому что их план предполагал не то количество окон в храме, которое Юстиниан видел на макете Ангела.

С миру по нитке …

Для возведения нового здания правителем были приобретены близлежащие участки земли с уже имеющимися на них строениями. Когда земля стала принадлежать Юстиниану, он приказал снести с этих земель все дома.

Ежедневные строительные работы осуществлялись 10 тысячами рабочих под руководством лучших архитекторов того времени Милетского и Тралльского.

Мрамор для строительных работ привозили со всех концов империи. Чтобы придать Ἁγία Σοφία ещё больше роскошный вид, чтобы церковь сияла, и в прямом, и в переносном смысле этого слова, при работе использовались золото, серебро и слоновая кость.

Кроме того, в Софийский собор в Константинополе привозили части многих древних строений: из Римского храма Солнца специально для Собора святой Софии доставили 8 колонн из порфира, из прекрасного храма Артемиды, находящегося в старинном городе Эфесе привезли 8 яшмовых колонн, выполненных из чудесного зелёного мрамора.

Есть версия, что огромную дверь, в которую имел право входить в храм только император (личный телохранитель и свита могли использовать для входа соседние ворота), сделали из дерева Ноева ковчега.

Высота императорских ворот около 7 метров, и археологи относят их производство к 6 веку нашей эры. Ну сейчас, конечно же, входная дверь более «современная»: изготовлена в 19 веке. А оригинальная версия была вывезена крестоносцами еще в 13 столетии.

…и готов шедевр

Строительство храма св. Софии в Константинополе продолжалось 6 лет. Для сооружения таких колоссальных размеров это совсем не много. Изначально к зданию собора святой Софии примыкал внутренний дворик. До наших дней от него ничего не сохранилось.

Высота здания равнялась 56 метрам, а диаметр необычного, почти плоского огромного купола — 31 метру. Под куполом были изображены шестикрылые Серафимы. Их изображение историки относят к 6 веку.

Лики Серафимов (их длина 11 метров) закрыты 8-ми-угольной звездой. И лишь у одного из них открыто ангельское лицо.

Стены были сплошь покрыты изумительной мозаикой и прекрасными фресками.

Прочность стен, по мнению современных учёных, достигалась добавлением в строительный раствор листьев ясеня. Строительство этого чуда обошлось императорской казне Византии в три годовых дохода.

Больше, чем тысячу лет, со дня своего создания и до появления в Риме собора святого Петра, храм Санта София считался самым грандиозным и роскошным в христианском мире. До наших дней сохранились летописи современников Аль Софии, посетивших храм и восхищённых его невиданной до той поры красотой и богатством внутреннего убранства.

Один из паломников писал, что в Ayasofya (название по-турецки) находился золотой крест, который размерами достигал роста двух человек. Он был украшен дорогими камнями и жемчугом. А перед ним висели 3 золотые лампады.

Храм Софии, Премудрости Божией, действительно, был прекрасен. Смотрящим на него казалось, что он похож на огромный корабль, который почти достигает неба.

Для Богослужений была изготовлена украшенная разноцветными драгоценными каменьями утварь. При церкви находилось 525 священнослужителей. Почти сразу же её стали называть «Великой». Святая София Константинопольская стала символизировать «золотой век» Византии.

Мифы и легенды: как же без них

Существует легенда, по которой Юстиниан собирался покрыть золотом все внутренние поверхности церкви, все стены от потолка до свода. Но придворные предсказатели остановили его. Они сказали, что через много лет в город придут захватчики, которые, чтобы забрать всё золото из храма, разрушат его до основания. Император, которого, прежде всего, заботила слава и прославление его имени в веках, призадумался и отменил своё решение.

Но даже, несмотря на это обстоятельство, когда он в первый раз вошёл в уже полностью построенный собор (годы постройки 532-537), то не удержался и воскликнул в восхищении: «Соломон, я превзошёл тебя!». Говоря эти слова, он имел в виду знаменитый, сказочно красивый храм, построенный в Иерусалиме в годы правления царя Соломона.

Здесь вершилась История

Спустя всего несколько лет город пережил землетрясение, а позже ещё одно, в ходе которого сильно пострадал купол церкви. Он попросту обвалился, так как почти ни на что не опирался. Такой, как бы парящий в воздухе купол был главной архитектурной особенностью церкви св. Софии. Собор быстро восстановили.

Но его прежний вид, в связи с восстановительными работами, хоть и не сильно, но изменился.

По данным историков именно в храме святой Софии в Константинополе крестилась великая княгиня Ольга. Это событие произошло около 955 года. Согласно повести временных лет Ольгу лично крестили император Константин VII Багрянородный вместе с патриархом Феофилактом. Именно в Софийском соборе ей было дано новое имя: Елена. Она вместе со своим сыном великим князем Киевским Святославом Игоревичем первыми приняли крещение, несмотря на то, что дружина и весь народ все еще оставались язычниками.

В июле 1054 года Софийский собор оказался центром событий, которые, в дальнейшем, оказали влияние на всю мировую историю. Во время Богослужения представитель Папы Римского вручил патриарху Константинополя отлучительную грамоту. Через 4 дня патриарх дал свой ответ: он предал анафеме легатов Папы.

Это стало началом раскола церкви, её разделения на православную и католическую, что, впоследствии, привело к жестоким войнам и многочисленным людским жертвам. Ночью с 28 на 29 мая в 1453 году прошло последнее в многовековой истории Айя-Софии христианское Богослужение, так как уже 29 мая храм захватили турки.

Превращение в мечеть

Ворвавшись внутрь собора, турецкие захватчики разломали и разграбили драгоценное убранство, порубили иконы, похитили богато украшенные драгоценными камнями одеяния священнослужителей, а тех, кто находился в здании — православных верующих — убили.

В это же время из храма была украдена одна из его святынь — долго хранившаяся там Туринская плащаница. Внутри храма сохранилась колонна с красной полосой. Как гласит древнее предание, эта полоса и показывает сколько крови убитых было пролито в этом священном месте.

По другой версии, это отпечаток окровавленной руки предводителя крестоносцев дожа Дандоло. Любопытно то, что этому захватчику Константинополя к тому моменту исполнилось 97 лет(!), и он был слепым на один глаз. Нет, я всё понимаю: захватчик, завоеватель. Но в 97 лет с одним глазом, на коне. Ещё же и оружие хоть какое-то в руках надо держать.

Ух ты!

Правда, уже через год он умер, там же, в захваченном им городе. Дандоло был похоронен в соборе святой Софии. На втором ярусе находится его гробница. Но сейчас она пуста. Когда храм стал мечетью, правящий в то время султан приказал выбросить останки дожа собакам. Приказ султана, естественно, тут же выполнили.

Вот такой интересный факт.

Увидев храм впервые, султан-захватчик приказавший превратить его в мечеть, был поражён и восхищён внутренним и внешним убранством собора. Он не стал разрушать его, а решил сделать его главной мечетью города.

Спустя некоторое время, к Софийскому собору пристроили 4 минарета, и православный храм обратился в Софийскую мечеть.

В ходе перестроечных работ многие христианские фрески и изображения, которые до переделки здания в мечеть красивым ковром покрывали его стены, были замазаны штукатуркой. Но именно благодаря этому обстоятельству, некоторые из них сохранились до наших дней. Премудрость Божия видна во всём, не так ли?

Вы, конечно, знаете о некоторых особенностях православных храмов: алтарь Софийской церкви был обращён на восток. Поэтому мусульманам пришлось внести изменения: михраб, который должен указывать направление на Мекку (микраб — это ниша для моления имама), был помещён в юго-восточный угол огромного храма.

Это привело к тому, что мусульмане при вознесении молитв располагались как бы под углом относительно всего храмового пространства мечети Аль София.

Долгое время не проводилась реставрация здания. И только в 1847 году, когда уже появилась реальная опасность его обрушения, были начаты работы по реконструкции и восстановлению прекрасного святилища. Они продлились целых два года.

Экскурсия в век двадцатый: «случайная» литургия

Кстати, насчёт бывшей. Разговоры и даже переговоры на эту тему не утихают: мусульмане хотят вернуть её себе как мечеть, а православные себе как храм, как и было изначально.

На эту тему расскажу одну малоизвестную историю. В самом начале 1919 года в мечети святой Софии прошла православная Божественная литургия. Это произошло впервые за 500 с лишним лет.

Дело было так. После 1 Мировой войны Стамбул оккупировали войска Антанты. Среди них были православные священники. Один из них — иеромонах Левтерис Нуфракис. И решили православные военные отслужить Божественную литургию в знаменитом бывшем соборе.

Как все понимали, осуществление этой идеи было делом опасным. Но военным-то к опасности не привыкать.

И вот январским утром, когда в мечети ещё никого не было, отец Левтерис с группой людей вошёл в Айя Софию и начал литургию, захватив с собой переносной антиминс и Евангелие, необходимые для совершения Богослужения. Сторож не мог понять, что происходит, но не стал противиться людям в военной форме. Впервые за прошедшие 5 веков здесь было произнесено имя Иисуса Христа.

Но время шло. К мечети стали подходить мусульмане для молитвы. Стоящие в дверях военные объясняли им, что мечеть временно закрыта. За это время священник закончил Богослужение, и все присутствующие причастились. Они вышли на улицу и спешно направились в свою часть.

Турецкие военные были возмущены этим событием и направили протест властям. А отец Левтерис получил выговор от премьер-министра Греции, но так, «для порядку».

Мечеть на месте бывшей Айя Софьи просуществовала до 1935 года. Именно в этот период первый президент Турецкой республики Кемаль Ататюрк распорядился создать здесь музей. Такой статус остается за зданием и по сегодняшний день.

И вот уже почти столетие Santa Sophia в турецком районе Sultanahmet так и остаётся только музеем. Никаких Богослужений, в сравнении, например, с Софийским собором в Киеве, там не проводится. А ведь в Киеве собор святой Софии тоже музей, но по большим церковным праздникам Службы там всё же проходят.

Храм святой Софии — музей мирового значения

Уникальные экспонаты

Почти через 100 лет, в 1935 году православный собор, а затем мечеть Айя София в Стамбуле стала музеем. В ходе его обустройства были счищены слои штукатурки, скрывавшие под собой восхитительные фрески и мозаики. Посетители увидели изображения Христа, Богородицы, Иоанна Златоуста, Иоанна Крестителя, архангелов, пророков, некоторые цитаты из Корана, изображения императоров государства.

Многие из них хорошо сохранились, а некоторые — только наполовину. Но, наверное, самые изумительные произведения искусства располагаются на втором ярусе знаменитой церкви.

Одна из них — Деисус: в центре находится Иисус Христос, а по бокам от него стоят Матерь Божья и Иоанн Креститель.

Это лишь сухое перечисление, краткое описание тех артефактов, которые здесь находятся. Но, когда видишь их своими глазами, эмоции переполняют.

Есть небольшие мозаики, а есть просто огромные. И представьте, они созданы из маааленьких кусочков стекла или других материалов. Иисус, Дева Мария… Какие глаза, какие эмоции на лицах! Какие сюжеты! И ведь это не картины, не фотографии. А сколько силы, мощи, чувств исходит от них. Словами не передать.

Действительно, впечатляет. И очень сильно!

И какое-то неповторимое ощущение дает несочетаемое сочетание христианских и исламских святынь и изображений. И все это вместе — наша с вами история.

Таинственные достопримечательности

На стенах Софийского собора учёные нашли рунические надписи. Кем и когда они были сделаны — точного ответа нет.

Ещё одной загадкой Айя-Софии является находящееся там «холодное окно», которое «смотрит» на Голубую мечеть. Невероятно, но из него всегда, даже в самый жаркий день дует холодный ветерок.

А ещё тут есть постоянный житель Айя София — кот Гли.

Не покупая входного билета в музей Айя София в Стамбуле, он важно расхаживает по залам, следит за порядком и любит сидеть на императорском месте, там, где когда-то стоял трон правителя.

Большой популярностью пользуется украшающая Софийский собор в Стамбуле «плачущая колонна» или колонна святого Григория. Это одна из тайн Hagia Sophia. В одном анонимном древнерусском трактате с описанием Царьграда утверждается даже, что «в столпе замурован святый Григорий Богослов».

Мраморная колонна, основание которой покрыто медными листами, постоянно выделяет влагу, «плачет».

Это таинственное, необъяснимое ничем и никак явление породило легенду о том, что если просунуть палец в специальное отверстие колонны Желаний и прокрутить его, при этом прошептав своё самое-пресамое истинное желание, то оно сбудется непременно.

Наверное, что-то в этом есть. Не зря же у колонны всегда стоит целая очередь желающих поведать холодному мрамору о своём горячем желании.

А может это место, которому уже более полутора тысячи лет до того намолено, что энергетика пространства помогает исполнению желаний. Церковь всё-таки, хоть и бывшая.

Красота на века

Сегодня Святая София в Стамбуле — всемирно известная достопримечательность, к которой в первую очередь стремятся туристы, приехавшие в Стамбул со всего мира.

Во все века люди восторгались её красотой и воспевали её. Своими огромными размерами, грациозностью и красотой храм святой Софии Константинопольской покорил сердца немало видевших русских послов, прибывших в город в 838 году.

И сейчас, в наше время поэты и писатели посвящают Софии Константинопольской свои стихи и другие произведения, в которых выражают ей своё восхищение.

Например, в 1912 году написал стихотворение об Айя София Мандельштам Осип Эмильевич. Там есть такие строки:

«…здесь остановиться

судил Господь народам и царям.

Ведь купол твой, по слову очевидца,

как на цепи подвешен к небесам».

Как вам? Очень красиво, не правда ли?

Иван Бунин посвятил святой Софии своё произведение, Джон Сингер Сарджент написал цикл картин, где изобразил Софийский собор Турции.

На нашей планете совсем немного, к сожалению, зданий, где как здесь христианские святыни мирно соседствуют с арабской вязью и мусульманскими реликвиями. Пусть так будет и с людьми. Всегда!

Изменение статуса Собора святой Софии в 2020 году

Вот уже несколько лет подряд президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что планирует пересмотреть статус главного религиозного памятника Стамбула. И вот, 10 июля 2020 года это стало реальностью: согласно указу Эрдогана о соборе Святой Софии храм снова стал именоваться мечетью.

Правительством Турции было отменено постановление, принятое в 1934 году о присвоении Айя Софии статуса музея. И, как продолжение, назвав это событие возрождением и исправлением исторической ошибки турецкий президент изменил статус реликвии, и, как сообщают последние новости, собор Святой Софии стал мечетью.

Такое решение турецких властей было воспринято далеко неоднозначно не только в Турции, но и во всех странах мира.

Люди, мягко говоря, удивлены таким постановлением, а лидеры православия назвали его «провокацией». Ведь уже более 100 лет указом основателя Турецкого государства, первого президента Турецкой Республики М.К. Ататюрка храм Св. София официально является музеем и стал одним из самых посещаемых и величественных мест в Стамбуле.

Являясь общедоступным музеем, сочетающим в себе одновременно множество древних элементов православия и мусульманства, он стал символом мира и объединения верующих этих, и не только этих, конфессий. И сейчас, когда единство и согласие среди народов так необходимы всем нам, превращение собора Святой Софии в мечеть может иметь очень негативные последствия, внеся разлад между людьми разных вероисповеданий.

Как считают многие: Святая София — памятник, который принадлежит всему человечеству. Никакого особого смысла в том, чтобы прекрасное сооружение с многовековой историей превращать в мечеть нет. И этим своим решением о музее Святая София Эрдоган просто пытается укрепить свои позиции перед предстоящими в стране выборами.

Кроме того, существует ещё ряд вопросов, на которые ответа пока нет:

1. Как быть с тем, что 35 лет назад Святая София была как музей внесена в список ЮНЕСКО? Значит, теперь он таковым не является и в этот перечень не входит.

2. Турция понесёт немалые материальные убытки. Хотя, по словам Эрдогана первая большая мусульманская молитва в новой старой мечети может совершиться уже 24 июля, по оценкам специалистов, на перепланировку потребуется более полугода и немалая сумма денег.

Ранее, главный музей города принимал более 4 миллионов посетителей в год, и входной билет туда стоил недёшево. Мечеть Святой Софии не сможет, по многим причинам, принимать столько людей. Да и вход планируется сделать бесплатным, ведь брать плату за общение с Богом, как-то не принято…

3. Что будет с православными святынями, хранящимися в музее? Ведь при Службе по мусульманским обычаям им нельзя присутствовать в здании.

Да, уже существуют предложения, по которому при мусульманских Богослужениях будет использоваться специальная подсветка. При таком освещении христианские фрески, мозаики и другие реликвии будут затемнены и не видны молящимся.

Другой существующий вариант — на время молитвы мусульман православные артефакты просто закрывать занавесками. В целом, турецкие власти намерены сохранить православные святыни. Но как это будет выглядеть практически сейчас, наверное, никто не может сказать.

Очень много вопросов и мало ответов.

Ну что же, нам только и остаётся спокойно и без лишних эмоций наблюдать за развитием событий. Ведь надеяться на возвращение МУЗЕЯ Святой Софии уже бесполезно.

Прогулка у стен Большой Айя Софии

С западной стороны от дворца Софии в Стамбуле расположен баптистерий. Он очень древний. Некоторые элементы его раннехристианской архитектуры говорят о том, что он появился раньше Айя Софии. Там находилась самая большая в городе купель. Её ширина превышала 3 метра, а высота равнялась 2 с половиной метрам.

Купель было выполнена из цельного куска мрамора.

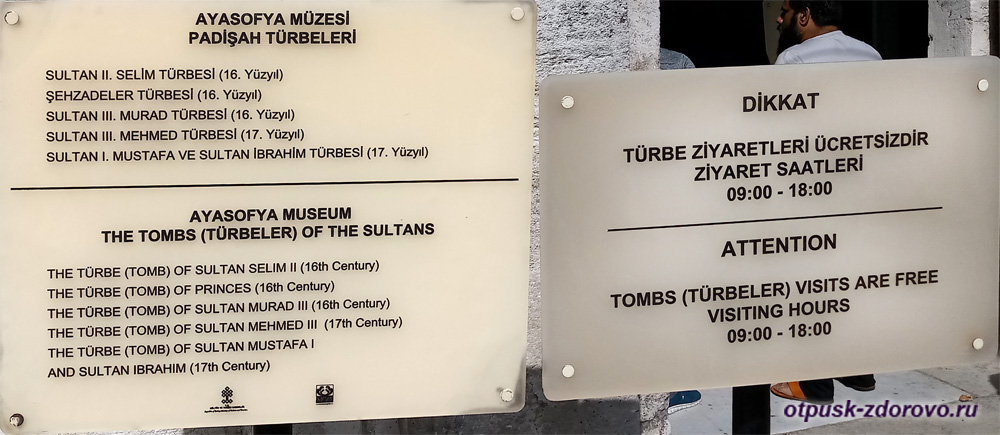

Позже постройку использовали для хранения свечного масла. Потом помещение срочно переоборудовали, и оно стало мавзолеем двух султанов: Мустафы и Ибрагима. Первый был свергнут и 15 лет провёл в темнице. Второй был задушен. Такая вот она, судьба некоторых султанов.

Возле музея стоят и другие массивные купольные гробницы. В них похоронены султаны Османской империи и их ближайшие родственники.

Тут же рядом расположено здание турецкой бани: Хюррем Султан хамам. Эту баню построил ещё Сулейман Великолепный для своей любимой жены. Об этих удивительных отношениях между великим императором и бывшей рабыней в его гареме, ставшие уже легендой, читайте здесь: «Сулейман и Роксолана: реальная сказка о любви Хюррем и Султана».

Остатки древних церквей, построенных при Константине Первом и Феодосии были случайно найдены во время археологических раскопок на территории знаменитого музея Агиа София или Ayasofya Müzesi (турецкое название) в первой половине 20 века. По этим находкам учёные смогли определить, что церковь Айс София имела довольно большие размеры. Богато украшенная мрамором, она состояла из 5 нефов — помещений, разделённых друг с другом рядами колонн…

Эти удивительные находки: основания и части колонн, ступеньки, саркофаги — до сих пор находятся там, на территории перед великой Айя-Софии. Сейчас эти свидетели давних событий гармонично вписываются в окружающую природную красоту.

Так вот, сидишь за столиком местного летнего кафе, а рядом открытый древний саркофаг, такой каменный ящичек в человеческий рост с прорезью для головы. Соседство, прямо скажем, впечатляет! Но если мыслить глобально, то… жизнь и смерть, прошлое и настоящее – они ведь рядом. Ндааа.

Малая София в Стамбуле

Святые Сергий и Вакх — кто они?

Есть в Стамбуле ещё одна София — Малая. Это церковь святых Сергия и Вакха. Построена она была на несколько лет раньше великого Софийского собора. Почему Малая Айя София? Предполагается, что её возвели по проекту тех же архитекторов.

И она очень похожа на свою — вот не знаю, как правильно — старшую или младшую сестру? По размерам — вроде как младшая, а по возрасту — старшая.

Сергий и Вакх — римские воины. В числе первых они приняли христианскую веру. Их убили за отказ совершать обряды, которые не принадлежат христианству. Позже этих солдат причислили к лику святых, и теперь они являются покровителями воинов.

Малая Айя София — была первая церковь, основанная Византийским императором Юстинианом после восшествия на престол. Её возведение он взял под свой личный контроль. Строительство велось на участке земли вблизи Ипподрома, там, где Юстиниан жил до того, как стать главой государства.

Такое пристальное внимание самого императора было не случайным. Дело в том, что жизнь Юстиниана напрямую связана с этими святыми. Когда-то его приговорили к смерти, подозревая в измене как зачинщика заговора против правящего императора Анастасия. Но во сне Анастасий увидел именно их — Сергия и Вакха. Святые воины убедили тогдашнего императора в том, что обвинение ложно, и Юстиниана нужно освободить.

Теперь это мечеть

В 16 веке Church of Saints Sergius and Bacchus (английское написание названия церкви) стала мечетью Кючук Айя София. Со временем возле неё обустроили фонтан и возвели минарет.

Изначально внутри храма Сергия и Вакха было много мозаики и фресок. Сейчас внутреннее пространство мечети малая Айя София украшает арабская каллиграфия и синие орнаменты.

За несколько веков своего существования здание часто частично разрушалось от землетрясений. В настоящее время оно постоянно подвергается таким уменьшенным «землетрясениям»: ведь недалеко, метрах в двух от старого здания Кучук Айя София проходит действующая железнодорожная ветка.

Недалеко находится школа — медресе, чайный сад и старое кладбище.

Информация на заметку

Где, когда и много про входные билеты

В настоящее время Софийский собор находится по адресу: страна Турция, Стамбул, а дальше вот так — Sultan Ahmet Mahallesi, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih/İstanbul.

Музей Айя-София открыт каждый день, кроме понедельника. Также выходными здесь будут первый день Рамадана и в мусульманский праздник Курбан-Байрам. В зимний период с 1 октября по 14 апреля время его работы с 9 до 17 часов. В остальные дни режим, график меняется, и часы работы — с 9 до 19 часов. Вход внутрь прекращается за 1 час до закрытия музея.

Стоимость посещения музея 60 TL (турецкие лиры). Если перевести на другие валюты, то цена входа составит примерно 10$, 9Е или 650 рублей (цены в сентябре 2018 года). Дети до 8 лет могут попасть внутрь бесплатно, но для оформления такого билета потребуется паспорт.

Возможно приобрести аудиогид на месте по цене 20 TL, но можно бесплатно скачать его в интернете. Еще есть возможность приобрести билет «Скоростной проход». Он дает право не стоять в очередях, а быстро проходить в некоторые музеи. Его стоимость 125 TL и действует он 5 дней. Счетчик включается не со дня покупки карты, а во время посещения первого объекта.

Купить музейную карту — это удобно и выгодно, если вы планируете провести в Стамбуле несколько дней. Она даёт возможность за 5 дней побывать, не тратя время на покупку билета, в нескольких достопримечательностях этого большого и прекрасного города.

Выгода музейной карты получается даже при покупке билетов в 3 музея. Вот, например, стоимость посещения при раздельной покупке билетов:

- 60 TL — музей Айя София;

- 60 TL — музей Топкапы;

- 35 TL — вход в гарем.

А по этой карте (кроме вышеперечисленного) можно посетить церковь-музей св.Ирины, музей мозаики, галатский музей и еще несколько важных достопримечательностей Стамбула. Поэтому пользуйтесь такой возможностью!

Также можно купить билеты онлайн (через интернет), чтобы не стоять долго в очереди. А они здесь бывают очень большие.

Нужно не забывать, что сначала придется купить билет, а потом отстоять ещё одну очередь для входа в храм. А турецкое солнышко припекает очень хорошо, особенно, летом.

К слову сказать, прямо у касс есть терминалы, где можно купить билет, но иногда их люди просто не замечают и проходят мимо. Так что смотрите по сторонам!

Чтобы не терять в очередях много времени, некоторые туристы соглашаются с местными экскурсоводами, которые предлагают свои услуги людям, стоящим в очереди за билетом. Стоимость входного билета, его цена 60 лир. За такую же стоимость, ни больше, ни меньше, они обещают обеспечить вам быстрый проход в храм и ещё провести небольшую экскурсию.

Но я, честно скажу, их услугами не пользовалась, не знаю, делают ли они то, что обещают, поэтому советовать вам ничего не буду. Просто знайте, что это есть. А соглашаться или нет — выбирать вам.

Как добраться до музея и сэкономить на транспорте

Добраться до музея можно на любом виде транспорта, идущем в центр города, в район Султанахмет. Я бы посоветовала воспользоваться трамваем — достаточно быстрый и дешёвый, по сравнению с остальными, вариант. Маршрут Т1.

И ещё совет для вашего удобства. Есть специальные автоматы, где можно купить Истамбул карт — IstanbulKart. Это пластиковая карточка, она нужна для того, чтобы с неё при каждой поездке списывались деньги. Действительно удобно, особенно, если вы хотите посетить много достопримечательностей, и вам придётся много ездить.

С этой картой вам не нужно будет каждый раз покупать жетон или билет на проезд. Это, во-первых. А во-вторых, с каждой пересадкой с вас будут брать меньшую сумму, чем если бы вы платили отдельно за обычный жетон или билет.

Как доехать до Малой Софии

Küçük Ayasofya (по-турецки) или Small Sofia (по-английски) открыта каждый день. Богослужения проходят там ежедневно. Находится она почти на берегу Мраморного моря в районе Фатих по адресу: Küçük Ayasofya Mh. Demirci Reşit Sokak 28, 34400 Fatih/Istanbul, Turkey.

Добраться до бывшей церкви малая София, Стамбул, а ныне мечети можно разными способами:

- До остановки ÇATLADIKAPI, где нужно будет выходить, вас доставит автобус В2 или BN1, или BN2.

- До остановок ÇEMBERLİTAŞ, BEYAZID или SULTANAHMET можно доехать на трамвае Т1.

- На метро М5 нужно доехать до станции YENİKAPI İSTASYONU.

- На поезде В1. Выходить на остановках KUMKAPI или CANKURTARAN.

Вход бесплатный. Красота и дух далёких лет ждут вас здесь, как впрочем, и у других достопримечательностей древнего, красочного, шумного Стамбула.

Координаты Софийского собора: 41.00865, 28.98017, храма Малая София: 41.00272, 28.9722.

На карте Вы можете определить точное местонахождение Айя София в Стамбуле (Большой и Малой церкви-мечети) (нажимайте «+» или «-«, чтобы приблизить или отдалить изображение.

В районе Султанахмед расположено множество гостиниц и хостелов. В Стамбуле легко можно снять апартаменты, квартиру или комнату на сервисе Airbnb, или же через Букинг забронировать отель в районе старого города. Мест для проживания в исторической части города огромное множество.

Моя экскурсия по Стамбулу состоялась 20 сентября 2018 года. Это произошло во время длительного стоповера в аэропорте Истамбула (IST), мне ее бесплатно предоставила авиакомпания-перевозчик «Турецкие авиалинии». Очень жаль, что во время нашей экскурсии посещение собора святой Софии не входило в нашу программу. Мы смогли полюбоваться величественным сооружением только снаружи.

На карте ниже представлены другие достопримечательности Турции, где мне удалось побывать.

Поделитесь в комментариях внизу, а какие красивые храмы-мечети с необычной историей вы посещали и какие из них произвели самое большое впечатление.

Источник: otpusk-zdorovo.ru