1.Виды, назначение и краткая характеристика строительных работ.Классификация строительных работ: общестроительные, отделочные, специальные.

2.Группировка работ по циклам (подземный цикл, надземный цикл, отделочный цикл).

3.Последовательность выполнения строительных работ

ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Процесс строительства (возведения) объекта называют строительным производством; в состав его входит ряд строительно-монтажных работ.

Строительно-монтажные работы — это комплекс работ, выполняемых на строительной площадке (объекте), результатом которых являются возведенные конструкции здания и сооружения.

Строительно-монтажные работы представляют собой ряд строительных трудовых процессов, осуществляемых применительно к конкретным и непрерывно меняющимся условиям с целью получения строительной продукции, т. е. готовых зданий или сооружений.

Простые трудовые процессы выполняют рабочие одной профессии, сложные — одновременно рабочие различных профессий. Например, звено каменщиков выполняет простой процесс — ведет кладку, а комплексная бригада, состоящая не только из каменщиков, но и из рабочих других профессий,— сложный (комплексный) строительный процесс — возводит кирпичные стены здания.

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В зависимости от назначения строительные трудовые процессы разделяют на основные, вспомогательные и транспортные.

К основным относятся процессы, в результате выполнения которых создаются части сооружений или конструкций, т. е. строительная продукция;

к вспомогательным — процессы, с помощью которых не создается строительная продукция, но они необходимы для выполнения основных процессов;

к транспортным — работы по перемещению материалов и готовых деталей к строящемуся объекту и к рабочему месту. Транспортные процессы, выполняемые при заготовке материалов и деталей на рабочих местах, называют также заготовительными.

Строительный трудовой процесс — это совокупность операций.

Рабочая операция — это часть строительного процесса, при которой не меняются предмет, орудия труда и состав исполнителей.

Операция как простейшая организационно не делимая и технологически однородная работа не дает законченной продукции, но необходима для ее получения, например раскладка кирпича на стене. Рабочим-строителям приходится выполнять ряд операций последовательно одну за другой или даже совмещать их в один непрерывный процесс, чтобы выполнить какой-либо вид работ.

Рабочие операции и строительные трудовые процессы бывают механизированные и ручные. Так, рытье траншей можно производить экскаватором (механизированный процесс) и вручную; нанесение мастичной изоляции на изолируемую поверхность — вручную кистями и механизированным способом — напылением с помощью компрессорной форсунки.

К механизированнымотносятся работы, выполняемые как с частичной, так и с комплексной механизацией, к комплексно-механизированным — выполняемые комплектом машин, механизмов и установок, обеспечивающих механизацию всех тяжелых и трудоемких процессов и подобранных таким образом, чтобы в результате их совместной работы достигалась наивысшая для современного уровня техники производительность труда. Например, рытье котлована экскаватором с погрузкой грунта в автосамосвалы и последующим перемещением грунта в отвал автосамосвалами — комплексно-механизированный процесс.

Я прораб! 1 сезон — 2 серия «Начало строительного объекта. Основные понятия и термины»

Коренное повышение технического и экономического уровня строительного производства, достижение наивысшей производительности труда возможно лишь при осуществлении строительства индустриальными методами.

Под индустриализацией строительства понимают организацию строительного производства с применением комплексно-механизированных процессов возведения зданий и сооружений и прогрессивных методов строительства с широким использованием сборных конструкций высокой степени заводской готовности.

В строительном процессе принимает участие не один рабочий, а группа рабочих. Группа рабочих, выполняющих комплекс операций, которые составляют в сумме простой строительный процесс, называется звеном.

Каждому рабочему звену отводится определенное рабочее место — зона у возводимой конструкции, оснащенная необходимыми техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность исполнителя или группы исполнителей, совместно выполняющих одну работу или операцию.Организация рабочего места должна быть такой, чтобы рабочему было удобно работать и чтобы он не делал непроизводительных движений, когда- ему необходимо взять материалы или изделия, инструменты и т. п.

Одной из основных задач организации труда звеньев является обеспечение каждого рабочего равномерной и непрерывной в течение смены работой. Для этого каждому звену предоставляется отдельный участок работы, размеры которого определяются из условия загрузки на нем звена в течение смены без переходов на другие участки и без перестановки подмостей или других приспособлений. Такие участки работы называют делянкой.

Часть возводимого здания, на которой в течение определенного времени выполняется определенный строительный процесс бригадой, называется захваткой.

На каждой захватке в силу ограниченности ее размеров выделяют фронт работ, в пределах которого рабочие с выданными им механизмами выполняют свою работу. При каменной кладке фронтом работ каменщиков является стена или площадь подмостей.

Виды строительно-монтажных работ

Строительно-монтажные работы охватывают все работы, выполняемые при возведении здания или сооружения непосредственно на месте строительства.

ГРУППИРОВКА РАБОТ ПО ЦИКЛАМ (ПОДЗЕМНЫЙ ЦИКЛ, НАДЗЕМНЫЙ ЦИКЛ, ОТДЕЛОЧНЫЙ ЦИКЛ).

Работы группируются по циклам: подземный, надземный, отделочный.

Подземный цикл включает работы ниже нулевой отметки – земляные, бетонные (устройство фундаментов, отмостки, бетонной подготовки), монтаж колонн и стен подвалов, гидроизоляция пола и стен подвалов.

К надземному циклу относятся работы по монтажу сборных и возведению монолитных строительных конструкций, панелей наружных и внутренних стен, оконных и дверных блоков, кровельные, санитарно- технические (установку коробов вентиляционных систем, черновая разводка систем канализации, водопровода).

В период отделочного цикла выполняют отделочные работы, устройство полов, внутренние санитарно-технические и электромонтажные работы; монтаж технологического оборудования.

Организационно строительные работы выполняют подрядным или хозяйственным способом.

При подрядном способе работы выполняются постоянно действующими строительными и монтажными организациями по договорам с заказчиком.

При хозяйственном способе администрация действующего или строящегося предприятия создает строительное подразделение, привлекает строительных рабочих, приобретает или арендует технические средства строительных процессов, создает временную производственную базу для производства СМР.

ТЕМА 3.2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.Земляные работы, назначение и виды. Земляные сооружения

2.Разработка грунта экскаваторами.Правила подсчета объема земляных работ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ. ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вид и свойства грунтов

Вид и свойства грунтов характеризуют размеры и форма её зёрен (частиц), их прочность, расположение и взаимосвязь. По совокупности признаков грунты делятся на группы, виды и разновидности.

По характеру структурных связей грунты подразделяют на два класса: скальные и нескальные.

Скальные грунты характеризуются высокой прочностью связей между зернами.

Нескальные грунты делятся на связные и несвязные.Несвязныминазывают грунты, обладающие только силами сухого трения. Это крупнообломочные (гравелисто-галечные) и песчаные грунты. Грунты, характеризующиеся наличием сил сцепления между частицами, носят название связных. К таким грунтам относятся глины и суглинки.

Промежуточное положение занимают так называемые малосвязные грунты. Наряду с силами трения они обладают слабо выраженными силами сцепления. К этой группе грунтов относятся супеси.

Основные физические свойства грунтов:

· плотность, влажность, водопроницаемость, пористость, угол естественного откоса и внутреннего трения;

· механические свойства — прочность, деформативность, твердость, пластичность, сопротивляемость сдвигу, размываемость, разрыхляемость, уплотняемость и др.

В зависимости от трудности их механизированной разработки все грунты разделены на группы (см. ЕНиР), что следует учитывать при выборе и определении выработки землеройных механизмов.

Всего групп четыре:сравнительно легко разрабатываемые грунты (песчаные, лёссовые, супеси) относятся к I-II группам, а тяжело разрабатываемые (суглинки, глины и др.) — к III и IV группам.

Забоем называют рабочую зону экскаватора, включающую площадку, на которой находится экскаватор, часть массива грунта, отрываемого с одной стоянки, и площадку для стоянки транспортных средств под погрузкой.

Параметры проходок и забоев должны обеспечивать возможность работы ковшом с наименьшими затратами времени на выполнение рабочего цикла экскавации. Для этого принимают ширину проходок (забоев) с таким расчетом, чтобы экскаватор мог работать при средней величине углов поворота не более 70 ; глубину (высоту) забоев — не меньше длины стружки грунта, необходимой для заполнения ковша «с шапкой» за один прием черпания (копания); длину проходов — с учетом возможно меньшего количества переходов экскаватора в забое. Уклоны проходок предусматриваются такими, чтобы предотвратить приток и скопление в забоях грунтовых и поверхностных вод.

Бермы безопасности

При установке экскаватор близко к бровке откоса возникает опасность обрушения откоса, сползания или опрокидывания экскаватора. В связи с этим вдоль верхней бровки откоса оставляется предохранительная полоса, называемая бермой безопасности. Ширина бермы безопасности определяет минимальное расстояние для прохождения транспортных средств, землеройных и других машин от бровки откоса.

Доработка оснований выемок

В связи со сложной конфигурацией рабочего контура ковша (наличие зубьев, криволинейная форма) и кинематикой движения ковша в грунте невозможно точно выполнить заданные отметки дна или откоса выемки. Степень точности работы зависит от возможности изменения угла передней стенки ковша относительно поверхности грунта. При этом у гидравлических экскаваторов точность работы больше, чем у механических. В ряде случаев основания земляных сооружений (котлованы и траншеи под фундаменты, а также каналы, подлежащие облицовке) необходимо устранить без нарушения естественной структуры грунта.

Доработку оснований и откосов выемок осуществляют специальными ковшами с козырьками, телескопическим оборудованием, оборудованием с автоматическим устройством контроля движения кромки ковша по заданной траектории. Для этих работ используют также бульдозеры и автогрейдеры.

Наибольшая производительность экскаватора достигается при соблюдении следующих условий: исправность экскаватора; своевременный технический уход за машиной; максимальное наполнение ковша; своевременная очистка ковша от налипающего и намерзающего грунта; рациональное использование времени на полезную работу ковша; сведение к минимуму затрат времени на выполнение вспомогательных операций (передвижку экскаватора, очистку ковша и т. п.).

Для наполнения ковша с наименьшими затратами времени режущие и рыхлящие органы его (зубья стандартных ковшей, сплошные режущие кромки ковшей полукруглой формы) затачивают; первоначальные размеры их восстанавливают своевременно по мере износа во время профилактического осмотра.

Регулировку подвески ковша экскаватора к канатам (драглайны) и крепление его к рукояти (прямая лопата) осуществляют в соответствии с видом грунта, с очертаниями забоя, обеспечивая оптимальный угол врезания котла в грунт. Для разработки легких грунтов (I и II групп) угол между осью рукояти и задней стенкой ковша должен быть 125, а плотных грунтов — 105°.

При работе экскаватора не следует допускать недогрузку или перегрузку транспортных средств, а так же неравномерную загрузку площади кузова. При наличии в забое негабаритных кусков свыше l (крупных валунов, разрыхленных кусков скальных и мерзлых грунтов и т.п.) их обычно отодвигают ковшом в сторону. Погрузка отдельных крупных кусков в порядке исключения может производиться при соблюдении специальных требований.

Драглайны

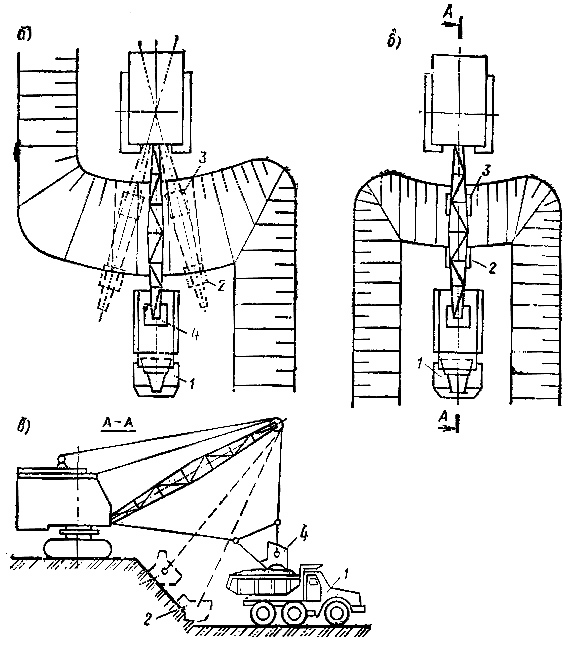

Драглайны применяются для разработки грунта ниже уровня стоянки экскаватора лобовыми (рис.2.7, а) или боковыми (рис.7, б) проходками в отвал или транспортные средства. Преимуществом драглайна по сравнению с обратной лопатой являются большие радиус действия и глубина копания. Особенно эффективно разрабатывать драглайном мягкие и плотные грунты I-III групп, в том числе обводненные и со слабой несущей способностью.

Рисунок 2.7 –Схемы работы драглайна

а — лобовая проходка; б — боковая проходка

Автотранспорт в зависимости от условий работы может располагаться по верху разработки (см.рис.2.7, а) или по подошве забоя (см.рис.2.7, б).

В последней схеме обеспечивается меньший угол поворота экскаватора при выгрузке, но при большой водонасыщенности грунтов могут быть созданы недостаточно благоприятные условия для передвижения автотранспорта по подошве котлована.

При работе в отвал (навымет) угол поворота стрелы принимают: при сооружении выемок дорог — 90 . 120°; при возведении насыпных сооружений — не свыше 90°.

При погрузке грунта в транспортные средства, находящиеся на уровне стоянки экскаватора, угол поворота экскаватора принимают 70 . 180°;

Во всех случаях, когда состояние грунта и размеры подошвы проходки драглайна позволяют подавать автосамосвалы по дну проходки, применяют поперечно-челночный или продольно-челночный способ погрузки (рис.2.8). При поперечно-челночном способе углы поворота экскаватора не превышают 15°, сокращается время на разгрузку ковша и на реверсирование поворотного движения после его разгрузки.

Рисунок 2.8 –Способы погрузки

Экскаваторы-планировщики

Экскаваторы-планировщики имеют телескопическое оборудование, которое применяется на универсальных экскаваторах как сменное оборудование (например, экскаватор ЭО-3322), а на некоторых специальных экскаваторах оно является единственным видом оборудования.

Телескопическое оборудование выпускается на экскаваторах 3-й размерной группы и имеет нормальные и удлиненные стрелы. Оно предназначено в основном для производства зачистных работ на откосах насыпей и выемок. Его основные параметры выбирают из условия возможности движения ковша без одновременного поворота стрелы, чем достигается большая точность и простота работы.

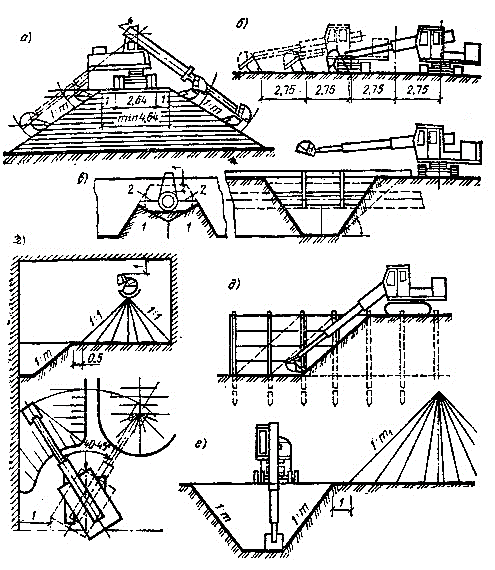

Общая глубина (высота) планируемой поверхности зависит от крутизны откоса. Если длина откоса больше рабочих параметров экскаватора, откос делят на зоны, длина которых равна величине хода выдвижной части стрелы (рис.2.9, а). Планировку откосов можно производить снизу-вверх или сверху-вниз.

Экскаваторы с телескопической стрелой применяют также при планировке площадей (рис.2.9, б), при работе в стесненных условиях, например в местах пересечения траншей с уложенными ранее коммуникациями (рис.2.9, в), в этом случае телескопическим оборудованием производится разработка грунта выше и ниже трубопровода. Это же оборудование применяют при разработке грунта в непосредственной близости от строений (рис.2.9, г), при погрузке грунта в самосвалы или отвал. Размеры стесненных мест составляют по высоте 4,5. 5 м, по ширине 8.. м. Глубина разработки 2,5…3 м.

Рисунок 2.9 – Возможные схемы работы экскаватора с телескопическим оборудованием

а — планировка откосов; б — планировка основания; в — расчистка пространства около трубопровода; г — разработка приямка у стен закрытого помещения; д — разработка траншей с вертикальными стенками и щитами; е — разработка траншеи с откосами

Телескопическое оборудование применяют также при разработке узких траншей с вертикальными стенками с креплением щитами и распорками. Для работы телескопического оборудования требуется места в 3. 4 раза меньше, чем для обратной лопаты. Этим обеспечивается более быстрая установка щитов и уменьшается опасность обрушения незащищенных откосов (рис.9, д). Телескопическим оборудованием можно также разрабатывать котлованы и траншеи лобовыми (рис.9, е) и боковыми проходками.

ТЕМА 3.3. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ

1.Каменные работы, назначение и виды. Последовательность кладки.

2.Система перевязки швов. Организация рабочего места труда каменщика.

Каменные работы

Каменные работы – необходимая часть строительного процесса. И для того, чтобы правильно все сделать с первого раза, необходимо внимательно ознакомиться с основными правилами, которые должен знать настоящий каменщик.

Виды кладки и их назначение

Перед началом каменных работ необходимо определиться с видом кладки. Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов: кирпичная; кладка из керамических камней; кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней; кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных); бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму; смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем); бутобетонная кладка; облегченная кладка из кирпича и других материалов.

Каменная кладка – это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузки от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции. Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.

Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго– и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений. Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности эти кладки позволяют сократить толщину наружных стен на 20–25 % по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.

Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.

Кладка из пустотелых и легкобетонных камней используется при возведении наружных и внутренних стен здания. Этот материал обладает хорошими теплоизолирующими показателями, но при этом пустотелые и легкобетонные камни влагоемки, вследствие чего обладают недостаточной морозостойкостью. Учитывая это качество, фасады наружных стен, выложенные из этих камней, штукатурят.

Кладка из силикатных камней и кирпича обладает большей прочностью и сроком службы, чем кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Однако она более теплопроводна. Из силикатных камней и кирпича возводят как внутренние, так и наружные стены.

Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни применяют исключительно для возведения конструкций, расположенных внутри здания, с нормальным тепло влажностным режимом.Кладка, выполненная из этого материала, обладает большей теплопроводностью, плотностью, однако более прочна и долговечна, чем кладка из легкобетонных камней. Поэтому ее широко применяют для возведения не только внутренних стен, но и наружных.

Кладку из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков, так же как из штучных материалов, используют для возведения подземных и надземных конструкций зданий и сооружений, блоки из легких бетонов, силикатного, пустотелого и пористо-пустотелого кирпича – в основном для кладки наружных стен зданий.

Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий.

Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами. Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в не жилом строительстве – для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, облицовки опор мостов, набережных. Бутовая и бутобетонная кладки требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов.

Облицованная кирпичом, бутовая и бутобетонная кладки пригодны для подвальных и подпорных стен.

Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.

Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе России на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.

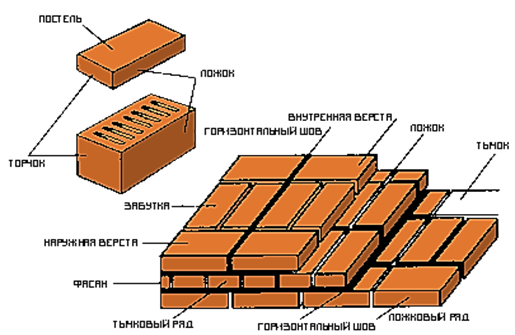

Элементы каменной кладки

Кладка выполняется горизонтальными рядами, кирпичи в большинстве случаев укладываются на постель (плашмя).

Две большие по площади грани кирпича, расположенные по противоположным сторонам, называют верхней и нижней постелью. Бывают случаи, когда кирпичи кладут на ложковую грань (на ребро), например при кладке карнизов, тонких перегородок.

Версты – крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными, расположенные внутри – внутренними.

Ложковый ряд кладки – ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены. Тычковый ряд кладки – ряд, обращенный короткой стороной.

Забутовочные кирпичи (забутка) – кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстами. Высота рядов кладки складывается из высоты кирпича и толщины горизонтального слоя раствора (шва). Средняя толщина шва равна 12 мм. Ширина кладки (толщина стен) делается кратной 1/2 кирпича. При ее определении также необходимо учитывать вертикальные швы, средняя толщина которых составляет 10 мм.

Стены, выложенные из кирпича или камня, бывают глухими или с проемами. В последнем случае они могут иметь выступающие элементы – напуски, пояски, обрезы, уступы, пилястры.

Напуск (рис. 3.1) – фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность. Ширина напуска не должна превышать 1/3 длины кирпича в каждом ряду.

Рисунок3.1 – Карнизы с напуском кирпичей: а – первый вариант напуска; б – второй вариант напуска.

Пояски, карнизы и другие элементы, разделяющие фасад по вертикали, образуются в результате нескольких рядов кладки выступом.

Обрез (рис. 3.2, 1) – делают с отступом от лицевой части кладки при переходе от цоколя к стене, при уменьшении толщины стен в верхних этажах зданий и т. д. Выше обреза стена имеет меньшую толщину. Последний перед обрезом ряд кладки должен быть тычковым.

Рисунок 3.2 – Детали каменных конструкций: 1 – обрез; 2 – уступ кладки; 3 – пилястры; 4 – простенок; 5 – четверть; 6 – цоколь.

Уступ – кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали.

Пилястры– столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены, выкладываются вперевязку с нею.

Борозды– углубления в стене, предназначенные для размещения трубопроводов, скрытой электропроводки и т. п. После монтажа проводок борозды заделывают вровень с плоскостью стены. Борозды, расположенные вертикально, выкладывают кратными 1/2 кирпича. Горизонтальные борозды делают кратными 1/4 кирпича в высоту и 1/2 кирпича в глубину.

Простенок– в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, так называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами. Их можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов, а можно – в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки

Ниши – углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических устройств и т. п.

Цоколь – нижняя, обычно несколько выступающая часть наружной стены здания

Штраба – элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается. Их выкладывают так, чтобы можно было обеспечить надежную перевязку очередной части кладки с предыдущей. Штрабы бывают убежными и вертикальными. Убежные обеспечивают надежную связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы обычно закладывают стальную арматуру.

Разрезка каменной кладки

Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывают таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью.

Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками (рис. 3.3 а), то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью (рис.3.3 б), может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадину в его постели, заполнив ее раствором (рис.3.3 в).

Рисунок 3.3. Положение камней в кладке: а – опора на две точки; б – опора на всю постель; в – наполнение раствором.

Первое правило разрезки. Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом, перпендикулярны к усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие.

Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно к силе, воздействующей на кладку, а камни должны укладываться горизонтальными рядами.

Второе правило разрезки. Камни каждого ряда укладываются таким образом, чтобы не произошел их сдвиг.

Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья (рис. 3.4 а), которые будут раздвигать соседние камни (рис.3.4 б, г). Для того чтобы этого не произошло, кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны к постелям. Вместе с тем, если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно к наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны к первым, то камни, имеющие, например, острые углы у наружной поверхности (рис.3.4 в), могут выпасть из кладки. Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями (швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно к наружной поверхности (поперечными швами).

Рисунок 3.4 – Кладка, разрезанная вертикальными плоскостями камней: а – камни со скашенными боковыми поверхностями; б, г – соседние камнями; в – камни с острыми углами у наружной поверхности.

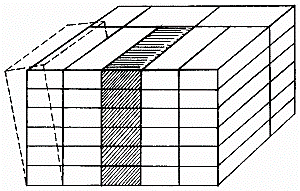

Третье правило разрезки. Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики (рис. 3.5).

Рисунок 3.5 – Кладка без перевязки швов.

Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах перевязывают камнями вышележащего ряда, сдвигая их наполовину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда (рис. 3.6).

Рисунок 3.6 – Кладка с перевязкой швов.

В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно на всю массу кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей граничащих с ними рядов.

Подготовка неполномерных кирпичей

Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки (рис. 3.7) (линиями поверх кирпичей показаны условные обозначения, применяемые в строительных чертежах). Их обычно заготовляют сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ.

Рисунок 3.7 – Кирпичи: 1 – целый; 3/4 – трехчетвертка; 1/2 – половинка; 1/4 – четвертка.

Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

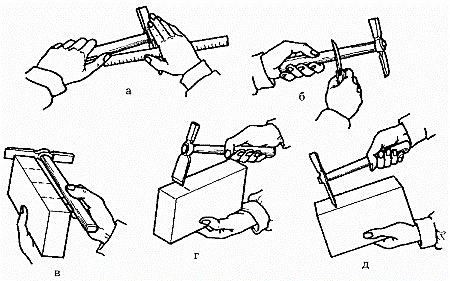

Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии (рис. 3.8).

Рисунок 3.8– Приемы рубки и тески кирпича: а – отмеривание длины; б – продавление отметки на рукоятке молотка; в – проверка длины кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка.

Рисунок 3.9 — (продолжение). Приемы рубки и тески кирпича: е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска.

При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно к ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части.

Кирпич также можно рубить ребром кельмы. При простой теске кирпича, употребляемого для кладки поясков закругленной формы и других частей здания, пользуются молотком-кирочкой.

Способы кладки

Что касается способов, то кладку верст ведут тремя способами: в прижим, впритык и впритык с подрезкой раствора, а забутки – в полу притык.

Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Способом в прижим (рис. 3.11) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7–9 см) с полным заполнением и расшивкой швов.

Рисунок 3.11 – Кладка способом вприжим: а – ложковыйряд; б – тычковый ряд: 1–4 – последовательность действий.

Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10–15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Кладку вприжим выполняют в следующем порядке.

Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят новый кирпич к месту укладки. После этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы.

Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели.

Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей. Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов раствором, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

Способом впритык (рис. 3.12) ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12–13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке.

Рисунок 3.12 — Кладка способом впритык а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–3 – последовательность действий.

Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели.

При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой руко

Последнее изменение этой страницы: 2017-05-05; Просмотров: 4536; Нарушение авторского права страницы

lektsia.com 2007 — 2022 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.049 с.) Главная | Обратная связь

Источник: lektsia.com

Технология и организация строительных процессов

Строительные процессы характеризуются многофакторностью и специфическими особенностями, что вызывается стационарностью строительной продукции — при выполнении строительных процессов рабочие и технические средства перемещаются, а возводимые здания и сооружения остаются неподвижными.

В современном индустриальном строительстве технологические процессы строительного производства классифицируют на внеплощадочные процессы и процессы, производимые на строительной площадке.

Основой классификации процессов строительного производства является подразделение их по технологическим признакам на заготовительные, транспортные, подготовительные и монтажно-укладочные.

Заготовительные процессы обеспечивают строящийся объект полуфабрикатами, деталями и изделиями. Эти процессы выполняют обычно на специализированных предприятиях (заводах сборного железобетона, заводах товарного бетона, трубосварочных базах — ТСБ и др.), а также в условиях строительной площадки (приобъектные бетонно-растворные узлы, приобъектные арматурные, трубосварочные, трубоизоляционные цехи и др.).

Транспортные процессы обеспечивают доставку материальных элементов и технических средств строительных процессов к местам возведения сооружений или прокладки водоводов. Транспортным процессам обычно сопутствуют процессы погрузки-разгрузки и складирования.

Подготовительные процессы предшествуют выполнению монтажно-укладочных процессов и обеспечивают их эффективное выполнение (например, укрупнительная перед монтажом сборка конструкций, труб, предварительное перед монтажом обустройство монтируемых конструкций, трубных секций, вспомогательными приспособлениями и др.).

Монтажно-укладочные процессы обеспечивают получение продукции строительного производства и заключаются в переработке, изменении формы или придании новых качеств материальным элементам строительных процессов.

Монтажно-укладочные процессы характеризуются по ряду признаков. По значению в производстве процессы могут быть ведущими и совмещенными. Ведущие процессы определяют развитие и выполнение строительства объекта. Совмещенные процессы технологически непосредственно не связаны с ведущими процессами и могут осуществляться параллельно с ними.

Процессы классифицируются по степени участия машин и средств механизации при их исполнении. Механизированные процессы выполняются с помощью машин. Рабочие здесь лишь управляют машинами и обслуживают их. Полумеханизированные процессы характеризуются тем, что в них наряду с применением машин используется ручной труд. Ручные процессы выполняются вручную с помощью инструментов.

В зависимости от сложности производства трудовые процессы могут быть простыми и комплексными. Простой трудовой процесс представляет собой совокупность технологически связанных рабочих операций, обеспечивающих получение законченной продукции и выполняемых группой согласованно работающих исполнителей одной специальности, но разной квалификации (звено, специализированная бригада). Каждая рабочая операция состоит из рабочих приемов, которые, в свою очередь, состоят из рабочих движений.

Комплексный трудовой процесс представляет собой совокупность одновременно осуществляемых рабочих процессов, находящихся во взаимной организационной и технологической зависимости и связанных единством конечной продукции. Комплексный трудовой процесс, как правило, выполняется группой согласованно работающих исполнителей различных специальностей и разной квалификации (комплексной бригадой).

Совокупность строительных процессов, результатом выполнения которых является конечная (в виде частей или конструктивных элементов зданий и сооружений) продукция, представляет собой строительные работы. Отдельные виды строительных работ получили свое наименование или по виду перерабатываемых материалов, или по конструктивным элементам, которые являются продукцией данного вида работ. По первому признаку различают земляные, каменные, бетонные и другие работы; по второму — кровельные, изоляционные и др.

Под монтажными работами подразумевают совокупность производственных операций по установке в проектное положение и соединение в одно целое элементов строительных конструкций, деталей трубопроводов, узлов технологического оборудования.

Земляные, бетонные, железобетонные, каменные, отделочные и другие работы, а также монтаж строительных конструкций относятся к общестроительным работам. Монтаж санитарно-технического оборудования, прокладка наружных трубопроводов, электромонтажные и другие работы, выполняемые преимущественно специализированными организациями, относятся к специальным работам. При возведении зданий и сооружений принято группировать работы по стадиям, которые называются циклами. После окончания подготовительного периода строительства осуществляются работы первой стадии — подземного или нулевого цикла. В состав работ этой стадии, как правило, входят: земляные работы (рытье котлованов, устройство фундаментов и обратная засыпка грунта с уплотнением); бетонные и железобетонные работы (устройство фундаментов, бетонной подготовки и отмостки); монтаж строительных конструкций (колонн, панелей стен подвала); гидроизоляционные работы (гидроизоляция пола и стен подвала).

На второй стадии (при надземном цикле) обычно выполняют: монтаж сборных или возведение монолитных строительных конструкций; панелей наружных и внутренних стен, оконных блоков и зенитных фонарей; кровельные работы; столярные работы (навеску ворот и дверей); санитарно-технические работы (установку коробов вентиляционных систем).

В период третьей, заключительной, стадии, которую называют отделочным циклом, выполняют отделочные работы (окраска стен, потолков, колонн и ферм, окон и дверей); устройство полов; внутренние санитарно-технические и электротехнические работы; монтаж технологического оборудования и относящихся к нему вентиляционных устройств.

Срезка растительного слоя.

1. Приведение агрегата в рабочее положение.

2. Срезка грунта.

3. Подъем и опускание отвала.

4. Возвращение порожняком.

Срезка растительного слоя осуществляется бульдозером Б-10 (технические характеристики см. «Ведомость машин, механизмов и приспособлений»). Объем работ составляет 1082,796 м2.

Разработка грунта экскаватором.

1. Установка экскаваторов в забое.

2. Разработка грунта с очисткой ковша.

3. Передвижка экскаватора в процессе работы.

4. Переходы экскаватора от котлована к котловану под опоры линий электропередач на расстоянии до 50 м.

5. Очистка мест погрузки грунта.

6. Отодвигание негабаритных глыб в сторону при разработке разрыхленных мерзлых и скальных грунтов.

Разработка грунта производится экскаватором Komatsu PC200-7 (технические характеристики см. «Ведомость машин, механизмов и приспособлений»), вывоз грунта осуществляется автосамосвалами. Со стройплощадки вывозится 7,776 м3, оставшийся грунт идет на обратную засыпку. Общий объем разработки составляет 15356,9 м3.

1. Разрыхление грунта вручную.

2. Выбрасывание грунта на бровку (уступ или полку при глубине св. 1,5 м) или погрузка грунта на приборы перемещения подъемных машин.

3. Установка, разборка и перестановка полок.

4. Перекидка грунта с уступа или с полки на бровку.

5. Подкидка грунта по дну котлована.

6. Очистка бермы.

7. Зачистка поверхности дна и стенок.

Недоборы грунта на дне котлованов после экскаваторной разработке до 25-30 см частично разрабатывают механизированным способом с помощью бульдозеров, экскаваторов со специальными зачистными ковшами или других планировочных машин. Остающийся недобор до проектной отметки в 5-7 см в целях обеспечения необходимого качества основания рекомендуется разрабатывать, т. е. подчищать, вручную.

Доработка грунта вручную осуществляется вручную на глубину 15 см. Объем работ составляет 0,486 м3.

1. Разметка расположений арматурных стержней и хомутов.

2. Укладка бетонных прокладок с закреплением.

3. Установка арматурных стержней в опалубку с установкой упоров для фиксации арматурных стержней.

4. Вязка узлов арматуры.

Армирование фундамента осуществляется вязкой отдельных стержней арматуры. Расход арматуры 50кг на 1м3 бетона. Объем работ составляет 0,388 т.

Сборка и разборка опалубки.

При устройстве опалубки

1. Проверка разметки по осям и отметкам.

2. Установка щитов.

3. Установка креплений опалубки распорками, стяжками, стойками, подкосами, схватками, клиновыми зажимами или натяжными крюками.

4. Выверка установленной опалубки.

5. Установка готового блока гнездообразователя.

При разборке опалубки

1. Снятие элементов креплений с перерезыванием проволочных стяжек и скруток.

2. Снятие щитов, досок, хомутов, рамок.

3. Спуск элементов опалубки.

4. Сортировка, очистка элементов опалубки от налипшего бетона и выдергивание гвоздей.

5. Относка элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.

Опалубка производится из щитов, сбитых из досок толщиной 25мм. Объем работ при сборке опалубки составляет 104,5 м2, при разборке — 104,5 м2.

Опалубкой называют формообразующую временную конструкцию, состоящую из собственно формы, поддерживающих лесов и крепежных устройств. Конструкция опалубки должна в процессе бетонирования обеспечивать прочность, жесткость и неизменяемость бетонируемой конструкции, а также ее проектные размеры. При расчете опалубки учитывают вертикальные и горизонтальные нагрузки от собственной массы опалубки и лесов, бетонной смеси, арматуры, людей, механизмов для перевозки бетонной смеси по бетонируемому горизонту, от воздействия ветра, вибрирования и динамических нагрузок, возникающих при выгрузке бетонной смеси в опалубку. Боковые элементы опалубки рассчитывают на давление бетонной смеси. При этом принято считать, что давление этой массы распространяется вглубь бетона не более чем на 1 м. Конструкция опалубки должна обеспечивать достаточные прочность, надежность, простоту монтажа и демонтажа ее элементов, возможность укрупненной сборки и широкую вариантность компоновки при их минимальной номенклатуре.

Опалубка может быть деревянной, деревометаллической, металлической, железобетонной, армоцементной, из синтетических или прорезиненных тканей.

Деревянную опалубку изготовляют из древесины влажностью не более 25 %.

Деревометаллическая опалубка имеет более высокую оборачиваемость.

Металлическую опалубку изготовляют из стальных листов толщиной 1,5. 2 мм и прокатных профилей. Она должна иметь быстроразъемные соединения.

Важной проблемой является уменьшение сцепления бетона с опалубкой. Это сцепление зависит от адгезии (прилипания) и когезии (прочности на растяжение пограничных слоев на контакте «опалубка — бетон») бетона, его усадки и характера формующей поверхности опалубки.

Адгезия заключается в том, что при укладке и виброуплотнении бетонная смесь приобретает свойства пластичности и поэтому сплошность контакта между ней и опалубкой возрастает.

Если палуба выполнена из слабосмачивающихся (гидрофобных) материалов, например пластиков, текстолита и т. п., и имеет гладкую поверхность, сцепление с опалубкой незначительно. Если палуба выполнена из сильносмачивающихся (гидрофильных) материалов, например стали, дерева и т. п., имеет шероховатую поверхность или пористую структуру, сплошность и площадь контакта возрастают и, следовательно, увеличивается адгезия.

Если адгезия мала, а когезия велика, при распалубке отрыв происходит по плоскости контакта и формующая поверхность опалубки остается чистой, а лицевые поверхности забетонированной конструкции получаются хорошего качества.

Силы адгезии можно уменьшить, используя для формующих поверхностей опалубки гидрофобные материалы, нанося на поверхность палубы специальные смазки и противоадгезионные гидро-фобиризующие покрытия. Наиболее практичны комбинированные смазки в виде так называемых обратных эмульсий. В них помимо гидрофобизаторов и замедлителей схватывания вводят пластифицирующие добавки. Они пластифицируют бетон в зоне контакта с опалубкой и облегчают ее отрыв.

Разборно-переставную опалубку конструируют так, чтобы имелась возможность распалубки боковых поверхностей, балок, прогонов и колонн независимо от днищ коробов балок и прогонов, которые распалубливают лишь после достижения бетоном предусмотренной проектом распалубочной прочности.

После разборки опалубки очищают, при необходимости ремонтируют и используют повторно. Разборно-переставная опалубка универсальна, проста в изготовлении и эксплуатации. Основные элементы деревянной или комбинированной разборно-переставной опалубки — щиты рамочной конструкции из досок толщиной 25. 30 мм с обивкой водоупорной фанерой или из досок с обивкой щита с формующей стороны кровельной сталью, пластиком и др. Размеры и масса элементов опалубки должны допускать их ручную установку.

Укладка бетонной смеси в конструкции

1. Прием бетонной смеси.

2. Укладка бетонной смеси непосредственно на место укладки или по лоткам (хоботам).

3. Разравнивание бетонной смеси с частичной ее перекидкой.

4. Уплотнение бетонной смеси вибраторами.

5. Заглаживание открытой поверхности бетона.

6. Перестановка вибраторов, лотков или хоботов с прочисткой их.

Бетонирование фундамента осуществляется автобетононасосом, подвоз бетонной смеси — автобетоносмесителем. Уплотнение смеси будет осуществляться глубинными вибраторами. Объем работ составляет 7,776 м3.

Способы укладки смеси.

Смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 30-50 см по всей площади бетонируемой части сооружения (блока). При этом все слои укладывают в одном направлении, одинаковой толщины, непрерывно на всю высоту и тщательно уплотняют.

Для равномерного распределения смеси в массивных неармированных блоках применяют малогабаритные электробульдозеры на базе гусеничного трактора или оборудованные отвалом электровездеходы, приводимые в движение питающим электрокабелем. Их производительность при разравнивании смеси достигает 100 м3/ч.

Если размеры бетонируемого блока не позволяют применить микробульдозеры, то смесь распределяют вручную лопатами. Перекидывать смесь во избежание ее расслоения допускается лишь в исключительных случаях; двойная перекидка, как правило, не допускается. Продолжительность укладки слоя ограничивается временем начала схватывания цемента, устанавливаемого лабораторией. Перекрывать предыдущий слой последующим необходимо до начала схватывания цемента в предыдущем слое.

При невозможности укладки смеси из самосвалов, бетоновозов и бетоносмесителей непосредственно в конструкцию смесь в конструкцию подают с помощью вибропитателя и виброжелобов. В массивные и больше объемные конструкции смесь укладывают с помощью специальных бетоновозных эстакад и передвижных мостов, оборудованных приемными воронками и хоботами, на которые заезжают бетоновозы.

При бетонировании стен сооружений, в том числе заглубленных (опускных колодцев и т.п.), смесь укладывают кранами в бадьях и подъемниками. Укладку смеси в массивные конструкции, а также в стесненных условиях осуществляют ленточными транспортерами (конвейерами). Однако, поскольку при такой укладке много времени затрачивается на перестановку транспортеров, применять их целесообразно только при больших объемах бетона, укладываемых с одной стоянки. Смесь в рассредоточенные конструктивные элементы укладывают с помощью самоходных ленточных бетоноукладчиков со стрелой постоянной длины и телескопической.

Ход бетонирования фиксируют в журнале производства бетонных работ. В него заносят объемы выполненных бетонных работ, даты укладки смеси, время начала и окончания бетонирования каждого участка (блока) сооружения, заданные марки и рабочие составы бетонной смеси, данные паспортов на цемент и арматуру, температуру наружного воздуха во время укладки бетонной смеси и при выдерживании бетона, даты изготовления контрольных образцов и результаты их испытаний на 28-й день, даты распалубки конструкций. Прочность уложенного бетона оценивают по результатам испытаний контрольных образцов на сжатие.

Уход за бетоном.

Бетон покрывают рогожами или матами для защиты от прямых солнечных лучей, поливается бетон в течение 7 суток, при температуре воздуха выше 15°С первые 3 суток бетон поливается с интервалом в3ч, в последующие дни полив может быть сокращен до 3 раз в сутки.

При выполнении окрасочной гидроизоляции вручную

Окрашивание готовыми гидроизоляционными материалами изолируемых поверхностей за один раз с помощью кистей или щеток с перекрытием смежных полос.

При выполнении окрасочной гидроизоляции механизированным способом

1. Заливка бачка гидроизоляционным составом.

2. Присоединение шланга к бачку.

3. Нанесение гидроизоляционного состава на изолируемую поверхность.

4. Отсоединение шланга.

Тип гидроизоляции — окрасочная на 2 раза. Гидроизоляция фундамента производится механизированным способом. Объем работ составляет 207,36 м2.

1. Приведение агрегата в рабочее положение.

2. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

3. Возвращение порожняком.

Обратная засыпка котлована осуществляется бульдозером Б-10. Объем работ составляет 1082,796 м2

Уплотнение грунта трамбовками.

При трамбовании электрической трамбовкой

1. Подготовка электрической трамбовки к работе.

2. Трамбование грунта.

3. Обслуживание электрической трамбовки

Уплотнение грунта производится электрическими трамбовками ИЭ-4502 (технические характеристики см. «Ведомость машин, механизмов и приспособлений») с квадратным башмаком размером 450х350мм. Производится уплотнение грунта трамбовками на расстоянии 80см от фундамента. Объем работ составляет 285,8м3.

Уплотнение грунта катком.

1. Прицепка и отцепка катка с приведением агрегата в рабочее положение.

2. Уплотнение грунта катком.

3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.

Уплотнение грунта производится вибрационным катком Д-48 (технические характеристики см. «Ведомость машин, механизмов и приспособлений»). Уплотнение грунта происходит за 4 проходки. Объем работ составляет 15044,9 м3.

Источник: studbooks.net

Технология и организация строительных работ

Подготовка технологической карты на монтаж наружной сети водопровода. Вычисление объемов строительных работ. Калькуляция трудовых затрат. Разработка грунта экскаватором и уплотнение бульдозером. Проектирование и расчет прокладки трубопроводов в траншею.

| Рубрика | Строительство и архитектура |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 24.04.2014 |

| Размер файла | 90,3 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

1. Исходные данные

2. Область применения

3. Подсчет объемов работ

4. Ведомость объемов работ

5. Калькуляция трудовых затрат

6. Технология и организация строительных процессов

7. Технические характеристики

8. Контроль качества

9. Техника безопасности

11. Календарный график производства работ

12. Технико-экономические показатели

Список используемой литературы

Введение

Строительство — это отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного (промышленные предприятия, энергетические комплексы, дороги, магистральные трубопроводы и др.) и непроизводственного (жилые дома, общественные здания, гостиничные комплексы и др.) назначения. Строительство означает также производственный процесс возведения этих зданий и сооружений, включая их последующий ремонт, реконструкцию, перепрофилирование, гарантийную эксплуатацию.

Капитальное строительство — обобщающий термин, включает новое строительство, реконструкцию и расширение с техническим перевооружением, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений. Строительное производство — совокупность работ на строительной площадке в подготовительный и основной периоды строительства, включая работы по возведению подземной и надземной частей здания, все отделочные работы и инженерное санитарно и электротехническое оборудование, лифты и др. Строительное производство как научно-производственное направление объединяет технологию и организацию строительного производства, при этом каждая наука имеет как ярко выраженную сущность, так и научные основы. Технология в общем понимании — совокупность методов изготовления или обработки материалов или полуфабрикатов, осуществляемых в процессе получения необходимой продукции. Задача технологии — на базе современных научных достижений и производственного опыта разработать и внедрить новые, эффективные и экономически целесообразные технологические процессы.

Технология строительного производства как прикладная наука имеет очень широкий охват рассматриваемых явлений, процессов, работ, является объединением двух последовательных подсистем: технологии строительных процессов и технологии возведения зданий и сооружений. Технология строительных процессов рассматривает теоретические основы, способы и методы выполнения строительных процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций с качественным изменением их состояния, физико-механических свойств, геометрических размеров с целью получения продукции требуемого качества.

Понятие «метод», включенное в это определение, определяет принципы выполнения строительных процессов, базирующихся на различных способах воздействия (физических, химических и др.) на предмет труда (строительные материалы, полуфабрикаты, конструкции и др.) с использованием средств труда (строительные машины, средства малой механизации, монтажная оснастка, оборудование, аппараты, ручной и механизированный инструмент, различные приспособления).

Технология возведения зданий и сооружений определяет теоретические основы и принципы практической реализации отдельных видов строительных, монтажных и специальных работ, рассматриваемых самостоятельно или во взаимоувязке в пространстве и времени с другими работами с целью получения продукции в виде законченных строительством зданий и сооружений.

Строительное производство в нашей стране развивается на индустриальной основе, базирующейся на широком применении конструкций, деталей и строительных материалов заводского производства. Научно-технический прогресс способствует значительному снижению затрат ручного труда, приобретению строителями новых высокопроизводительных машин и механизмов, эффективного механизированного инструмента. В настоящее время интенсивное развитие получает монолитное и сборно-монолитное домостроение на базе имеющихся теоретических исследований, новых материалов, передовых опалубок и опалубочных систем.

Основные принципы современного строительного производства ориентируются на существенном повышении производительности труда, улучшении охраны труда рабочих, большем внимании к экологии и охране окружающей среды.

Земляные работы, переработка грунта — работы, включающие в себя:

1. разработку грунта

3. укладку и уплотнение

При этом различают открытые земляные работы, подводные и подземные. Открытые работы подразумевают работу на поверхности земли, и горные разработки тоже к ним относятся. Земляные работы входят в состав строительных работ. Все такие работы сводятся к тому, что в грунте либо делается выемка, либо насыпается дополнительный грунт.

Цель земляных работ можно определить как создание инженерных сооружений из грунта.

Земляные работы объединяют процессы, связанные с переработкой грунта. Они состоят из подготовительных, вспомогательных и основных процессов.Состав основных процессов зависит от способа разработки грунта.

Подготовительные процессы (разбивка земляного сооружения, понижение уровня грунтовых вод и др.) выполняются до начала разработки грунта. Вспомогательные процессы (рыхление грунта, водоотлив, крепление стенок сооружения и др.) могут выполняться как до начала разработки, так и во время разработки грунта.

Сооружения, получаемые после выполнения земляных работ, называются земляными сооружениями. Они делятся на выемки (котлован, траншея, резерв и др.) и насыпи (дорожное полотно, кавальер и др.). Котлованами называются выемки, ширина которых мало отличается от длины, они необходимы для строительства сооружений. Траншеями — выемки, имеющие малые размеры поперечного сечения и большую длину, они необходимы для прокладки трубопроводов .Котлованы и траншеи — временные земляные сооружения, которые устраиваются в грунтах

1. Исходные данные

Сеть водопровод

Материал труб: сталь

Диаметр труб: 300мм

Глубина заложения : 3,5м

Грунт : супесь

Длина сети: 500 м

Время проведения работ лето

2.. Область применения

Данная технологическая карта разработана на монтаж наружной сети водопровода диаметром 300 мм, глубиной заложения 3,5 м, вид грунта — супесь, длина прокладываемой сети 500 м.

Работы проводятся в летний период времени. Район строительства — г.Иркутск.

3. Подсчет объемов работ

m =6* 0,67=1,33м — коэффициент откоса для супеси;

Объем траншеи равен:

Vтранш. = F • L =1,7+4,36/2*2*500=3030 м3

Где F=(a+b)/2*H-( площадь поперечного сечения траншеи);

a и b — размеры траншеи по верху и по дну соответственно;

Н- глубина; L- длина.

1. Срезка растительного слоя бульдозером.

S = (b + 10) • L = (4,36 + 10) • 500= 7180 м2

2. Ручная доработка грунта.

Vр.д. = 1,7• 0,15 • 500 = 127,5 м3

3. Разработка грунта вручную под приямки.

Длину одного звена принимаю 10 м. Тогда количество стыков будет равно 50 шт Приямок размерами 1Ч1Ч0,7

Объем приямков равен:

Vпр. = 1 • 1 • 0,7 • 50 = 35

4. Разработка грунта экскаватором на вымет.

a) Объем трубопровода.

Vтр. = р • • L =3,14 • 0,150• 500 = 35,33

b) Объем колодцев.

Принимаю, что колодцы устраиваются через 50 м диаметром 1 м.

nкол. = 500 / 50 = 10 шт

Объем колодцев равен:

Vкол. = р • * Н • nкол. = 3,14 • 0,5• 2,0 • 10 = 15,7

c) Объем грунта на вымет.

Vна вым. = Vтранш.-Vтр.-Vкол.-Vр.д. =3030- 98,12 — 15,7 — 142,50= 2851,5

5. Разработка грунта экскаватором с нагрузкой в транспортное средство.

Vт.с. = Vтр.+ Vкол. = 35,33 + 15,7 =

6. Складирование труб на бровки траншеи.

Масса стальных90,29кг труб диаметром 300 мм при длине цилиндрической части 4 м равна [1, прил. 1].Рассчитаю вес труб на всем рассматриваемом участке равен:

7. Гидроизоляция трубы за 2 раза поверхность изоляции согласно ЕНиРУ 11 (прил 1) 111,4 м2на 100м трубопровода 114,6*5=573*2=1146м2

8.Укладка труб в траншею.

Протяженность 500 м

9. Установка колодцев.

Количество колодцев 10 шт.

10.Установка лотков.

Принимаю число лотков в количестве 10 шт

11. Частичная засыпка и уплотнение грунта.

Vч.з. = Vпр. + Vр.д. -1/2 Vтр. = 35 + 127,5 -1/2• 35,33 = 144,84

12. Гидравлические испытания.

Испытываются трубопровод протяженностью 500 м.

13. Полная обратная засыпка и уплотнение грунта.

а) Обратная засыпка бульдозером.

V на вым. = 2851,7

Количество слое 1,25/0,2=6шт

б) Уплотнение грунта катком.

Vна вым.= 2851,7/2= 1425,7

в) Уплотнение грунта трамбовкой. Принимаю послойную трамбовку толщиной 200 мм. Тогда количество слоев будет равно: 1750 / 200 = 9 шт.

14. Окончательное гидравлическое испытание.

Протяженность трубопровода 500 м.

15.Планировка поверхности за два раза.

S • 2 = 7180 • 2 = 14360 м2

4. Ведомость объемов работ

Срезка растительного слоя бульдозером

Ручная доработка грунта

Разработка грунта вручную под приямки

Разработка грунта экскаватором на вымет

4.3Объем грунта на вымет

Разработка грунта экскаватором с нагрузкой в транспортное средство

Складирование труб на бровки траншеи

Укладка труб в траншею

Частичная засыпка и уплотнение грунта

Гидравлические испытания трубопровода

11.1Обратная засыпка бульдозером

11.2Уплотнение грунта катком

11.3Уплотнение грунта трамбовкой

Окончательное гидравлическое испытание

Планировка поверхности за два раза

5. Калькуляция трудовых затрат

По [2, табл. 1] принимаю по данному грунту (супесь без примесей, средней плотностью в естественном залегании 1600 кг/м3) при разработке его одноковшовым экскаватором группу грунта I

На ед. измерения

Срезка растительного слоя бульдозером Д3-8

1 бульдозерист 6 разряда

Разработка грунта экскаватором марки ЭО-3322А

Е 2-1-13, табл.5 Разработка грунта экскаватором марки ЭО-3322А навымет

Разработка приямков и доработка грунта вручную

Складирование труб на бровке траншеи

1 машин, 2 такелаж

Гидроизоляция труб за два раза

Укладка труб в траншею

Установка колодцев D=1000 мм

5 монтажник наруж тр

Гидроизоляция колодцев за два раза

Частичная засыпка и уплотнение грунта

Гидравлическое испытание трубопровода

Обратная засыпка грунта бульдозером

Трамбование грунта электротрамбовками марки ИЭ-4505

Уплотнение грунта катком марки ДУ-31А

Окончательное гидравлическое испытан

Планировка поверхности за два

6. Технология и организация строительных процессов

Производство работ по строительству трубопровода начинается со срезки машинистом растительного слоя бульдозером марки Д3-8. Данные принимаю по (§Е 2-1-5 [2]).Далее производится разработка грунта экскаватором с погрузкой в транспортные средства и на вылет. Данная операция выполняется машинистом. Сначала устанавливается экскаватор в забое.

Затем производится разработка грунта с очисткой ковша с передвижка экскаватора в процессе работы. Параллельно производится очистка мест погрузки грунта. По табл.1 §Е2-1-9 [2] принимаю марку экскаватора ЭО-3322А с объемом ковша 0,5 м3 (§ Е 2-1-13 [2]). экскаватор ЭО-3322АДалее начинается разработка приямков и доработка грунта вручную четырьмя землекопами.

Они разрыхляют грунт вручную штыковыми лопатами и затем совковыми выбрасывают его на бровку. И в конце очищают бермы, зачищают поверхности дна и стенок. (§ Е 2-1-47 [2]).Складирование труб на бровке траншеи производится параллельно разработке грунта и исполняется одним машинистом и двумя такелажниками. Здесь производится перемещение крана и установка его в рабочее положение, зацепка груза, погрузка или выгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м и поворотом стрелы крана, укладка подкладок под конструкции и детали, отцепка груза, крепление или раскрепление груза при необходимости, подача сигналов машинисту крана. (§ Е 2-1-5 [2]).Выбор крана зависит от грузоподъемности, вылета стрелы и высоты подъема стрелы.

По найденным характеристикам нахожу марку крана: КС-2561Е

Далее трубы необходимо гидроизолировать за 2 раза. Данная работа производится восьмью изолировщиками. Они выполняют набрызг и послойное нанесение мастики на изолируемую поверхность, выравнивание поверхности изоляции под рейку, проверка толщины изоляции щупом. (§ Е 11-15 [4]).Укладка труб в траншею производится шестью монтажниками. Их работа состоит в строповке и опускании труб в траншею с прикреплением распор, укладка труб на основание по заданному уклону с центрированием стыков, закрепление трубы на месте подбивкой грунта, уплотнение раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью с заготовкой пряди, устройство замка из асбестоцементной смеси с приготовлением ее. (§ Е 9-2-3 [3]).

Установка колодцев производятся двумя монтажниками наружных трубопроводов. Они выполняют следующие работы: устраивают песчаную подготовку под основание колодцев с зачисткой дна котлована, подают песка в котлован, разравнивают и уплотняют, укладывают плиты днища с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором, монтируют колодцы из отдельных колец, заделывают трубы в стенах колодцев бетонной смесью или цементным раствором с устройством и разборкой опалубки, устанавливают ,лестницы и скобы с закреплением, укладывают плиты перекрытия с заделкой швов и затиркой поверхности цементным раствором, устанавливают опорные кольца и люка с закреплением на месте.

Далее производится гидроизоляция колодцев двумя гидроизолировщиками.

Гидроизоляция наружной поверхности колодцев производится готовым горячим битумом за два раза вручную, под углом наклона поверхности к горизонту 60°С (§ Е 11-37 [4]).

В колодце устанавливаются задвижки 30ч906бр чугунные параллельные фланцевые двумя монтажниками(§ Е 9-2-16 [3]).10Затем следует частичная засыпка и уплотнение грунта четырьмя землекопами. Нормы предусматривают засыпку траншей, пазух котлованов и ям ранее выброшенным грунтом, расположенным от бровки в пределах одной перекидки. Засыпка производится слоями с разбивкой комьев грунта.

Толщина слоя зависит от необходимой (заданной) степени уплотнения грунта, которое достигается трамбованием его. Принимаю толщину 0,2 м. Для лучшего уплотнения грунт поливают водой. Состав работ состоит из: засыпки ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев, трамбования грунта электрической трамбовкой, поливки водой при необходимости.

Далее производится гидравлическое испытание трубопроводов шестью монтажниками гидравлическим способом. Испытание напорных трубопроводов , осуществляется, как правило, в два этапа: первый — предварительное испытание на прочность и герметичность выполняется после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП III-8-76 «Земляные сооружения» с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями, но до закрытия каналов и установки сальниковых компенсаторов, секционирующих задвижек, гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов; второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность выполняется после полной засыпки трубопровода и завершения строительно-монтажных работ, установки всего оборудования тепловых сетей (задвижек, компенсаторов и др.), предусмотренного проектом засыпки траншеи, но до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испытания устанавливаются фланцевые заглушки.

Предварительное испытание трубопроводов, доступных осмотру в рабочем состоянии или подлежащих в процессе строительства немедленной засыпке (производство работ в зимнее время, в стесненных условиях) при соответствующем обосновании в проектах, допускается не производить. Безнапорные трубопроводы испытываются на герметичность дважды: предварительное до засыпки и приемочное (окончательное) после засыпки. Смонтированный газопровод испытывается на прочность и плотность воздухом после установки отключающей арматуры.

Далее производится обратная засыпка земли бульдозером. Сначала агрегат приводится в рабочее положение, перемещает грунт в траншею и потом возвращается порожняком.(Е 2-1-34 [2]).Трамбование земли производится послойно, для лучшего эффекта уплотнения. Основными действиями является подготовка электрической трамбовки к работе, трамбование грунта, обслуживание электрической трамбовки. Принимаю трамбовку электрическую марки ИЭ-4505А.Трамбовку электрическую марки ИЭ-4505А.

После трамбования производится уплотнение земли катком. Принимаю каток марки ДУ-31А (Д-627А). Сначала происходит приведение агрегата в рабочее положение, затем уплотнение грунта, повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки.

Уплотнение грунта производится при четырех проходах по одному следу. В конце производится окончательная планировка площадей бульдозерами. Рабочими производится приведение агрегата в рабочее положение, планировка поверхности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин, холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении

Источник: revolution.allbest.ru