Бурение (Drilling) — это совокупность технологических процессов, выполняемых для строительства скважин — получения цилиндрической горной выработки с большим отношением длины (глубины) к поперечнику (диаметру Ø), без возможности доступа человека на забой

Разрушение горных пород (проходка бурения) производится с помощью специальной техники — бурового оборудования. (реже термическим, гидроэрозионным, взрывным и другими способами) с удалением продуктов разрушения.

Начало скважины на поверхности земли называют устьем, дно — забоем, а стенки скважины образуют ее ствол.

Различают 3 вида бурения:

- вертикальное бурение, бурение,

- горизонтальное бурение.

При бурении разрушение ведется:

- по всей площади забоя (бескерновое бурение),

- реже только по кольцевому пространству для извлечения керна (колонковое бурение).

- десятки миллиметров (шпуры),

- сотни миллиметров (скважины),

- тысячи миллиметров (стволы шахтные).

- несколько метров (в основном шпуры),

- десятки метров (скважины для размещения взрывчатых веществ, закрепления горных пород цементированием, замораживанием и др.),

- сотни и тысячи метров (скважины — разведочные на воду, нефть и газ, эксплуатационные и др.).

-

или компрессор для подачи бурового раствора и газа, ,

- буровую вышку с талевой системой,

- породоразрушающий инструмент (ПРИ),

- оборудование для приготовления промывочной жидкости, ее очистки от шлама и дегазации,

- противовыбросовое оборудование,

- контрольно-измерительную аппаратуру.

-

,

- ударное бурение,

- ударно-поворотное,

- вращательно-ударное бурение.

- шнековое бурение,

- шарошечное бурение,

- алмазное бурение,

- дробовое и такое прочее,

- перфораторное бурение,

- пневмоударное бурение,

- гидроударное бурение, бурение,

- турбинное бурение и

- прочее,

-

бурение,

- вертикальное, наклонно-направленное, и др.

- добыча жидких и газообразных полезных ископаемых,

- поиск и разведка полезных ископаемых,

- добыча твердых полезных ископаемых взрывным способом.

Основными составляющими бурения скважин являются:

Общие понятия о скважине и ее строительстве

- разрушение горных пород в пространстве, ограниченном периметром сечения ствола скважины и поверхностью ее забоя. Разрушение происходит в результате воздействия (чаще всего — механического или сочетаемого с гидромониторным) на горную породу с интенсивностью, которая превышает ее предел прочности. Гораздо реже применяется, взрывное, кавитационное, термическое разрушение и другие его виды;

- очистка забоя скважины от частиц выбуренной горной породы (шлама), транспортировка их по стволу скважины до дневной поверхности потоком флюида (жидкости, газа, пены, газа) или механическим способом. Образование так называемого «чистого забоя» крайне важно для достижения высоких технико-экономических показателей буровых работ, снижения стоимости добываемой из скважин продукции и затрат на их строительство, профилактики аварийности и осложнений. Сочетание двух названных процессов обеспечивает углубление скважин, их проводку до проектной глубины;

- крепление скважины, состоящее в спуске в её ствол обсадной колонны и последующего заполнения всего затрубного кольцевого пространства (или части его объёма) цементным раствором. При некоторых сочетаниях горно-геологических и технических условий строительства скважины не удаётся зацементированную колонну в один прием, тогда применяется ступенчатый цементаж. Потребность в креплении создается недостаточной длительной прочностью горных пород в открытом стволе, их проницаемостью, необходимостью изоляции несовместимых пластов, исключения межпластовых перетоков. Разрушение горных пород в объёме ствола скважины нарушает существовавшее равновесие, вызывает набухание, обвалы, сужение ствола;

- смена ПРИ в связи с исчерпанием его ресурса или переходом на инструмент другого типоразмера. Глубина самой мелкой скважины на нефть или газ значительно превышает проходку на долото, поэтому на проводку скважины расходуются десятки — сотни долот. Поскольку применение вставных долот, заменяемых через канал бурильной колонны, оказалось неэффективным, смена ПРИ требует подъёма из скважины и спуска в нее всей бурильной колонны, на что может расходоваться больше четверти календарного времени сооружения скважины;

- профилактика аварий и осложнений. Причины аварийности и возникновения осложнений в бурящейся скважине весьма разнообразны и многочисленны. Соответственно существуют и применяются различные способы, методы и средства их предупреждения и ликвидации. В отдельных случаях аварии бывают настолько сложными, что их ликвидация становится невозможной либо нецелесообразной, тогда скважину ликвидируют по техническим причинам.

Наряду с перечисленным выше бурение включает в себя другие техпроцессы и операции:

- испытание обсадных колон после спуска, тампонажа и оборудования устья;

- отбор керна и шлама;

- испытание пластов и отбор проб; , разбуривание цементных стаканов и мостов;

- непрерывный и периодический контроль, получение, оперативная передача всего объема технологической, геологической, газометрической, технико-экономической информации с использованием комплексов геолого-технического мониторинга.

Совокупность выполняемых в процессе сооружения скважин работ устанавливается индивидуальным или групповым техническим проектом, какое-либо отклонение от него санкционируется техническим советом бурового предприятия.

Применение дорогостоящего оборудования, потребление материалов высокой стоимости в значительных объемах делает буровые работы весьма затратными.

Строительство скважин является самым капиталоемким видом работ в нефтегазовом комплексе.

Затраты на строительство скважин переносятся на себестоимость добытой из них продукции и/или извлекаемых запасов и имеют тенденция к увеличению с ростом глубины и продолжительности сооружения.

Особенно дорого обходится бурение скважин в акваториях, затраты на него могут превышать затраты на бурение аналогичной скважины на суше на порядок.

Конечной целью бурения скважин является:

- получение информации,

- либо строительство долговечного канала связи продуктивного пласта с дневной поверхностью,

- некоторых скважинах на нефть и газ достижение этих 2 х целей удается совместить.

Независимо от источника финансирования буровых работ их выполнение должно быть рентабельным если не по каждой отдельной скважине, то по объему проходки в целом.

От выбора места заложения скважины методом wild cat практически повсеместно отказались.

Выдаче точки бурения разведочной скважины в натуре предшествует выполнение сложного комплекса сложных изысканий, включающего полностью или частично:

- проведение геологической съемки, обобщающей результаты полевого и лабораторного изучения поверхностной морфологии и геоморфологии местности;

- проведение поверхностных геофизических исследований методами сейсмо-, грави-, электро- и магнитной разведки;

- проведение поверхностных геохимических исследований методами газовой, люминисцентно-геологической, радиоактивной, бактериологической и гидрохимической съёмки;

- изучение обнажений, окаменелостей, проб пород;

- построение геологической карты предполагаемого района нефтегазоносности;

- бурение структурно-поисковых скважин до глубины залегания основных пород;

- детализация геологической карты, построение сводного стратиграфического разреза и структурной карты;

- бурение разведочных, оконтуривающих и опережающих добывающих скважин, подтверждение или опровержение факта наличия в разведываемом районе месторождения, оценка его промышленного значения.

Разнообразие способов, методов и технических средств бурения на нефть и газ приведено в таблице ниже.

Углубление скважины — это совокупность операций:

- разрушение горной породы,

- очистка забоя и ствола скважины от выбуренной породы,

- подача бурового инструмента на забой.

В приведенном выше сочетании это называется механическим бурением, оно характеризуется набором интервальных параметров режима бурения.

Численные значения параметров устанавливаются:

- режимно-технологическими картами,

- геолого-техническим нарядом.

- техническим проектом на строительство скважины.

Для каждого интервала бурения с одинаковыми горно-геологическими и техническими условиями задаются:

- компоновка бурильной колонны (отдельно — ее низа КНБК), типоразмер забойного двигателя в случае его применения;

- типоразмер ПРИ, частота его вращения, осевая нагрузка;

- полный комплекс физических, гидравлических, реологических свойств промывочного агента; его расход, расчетное гидравлическое сопротивление;

- ожидаемое пластовое давление или его градиент;

- зенитный и азимутальный углы профиля ствола (в наклонно-направленных скважинах);

- концентрация твердой фазы в промывочном агенте, выходящем из скважины.

Для интервалов вскрытия продуктивного пласта (заканчивания скважины) составляются режимно-технологические карты, содержащие дополнительную информацию.

Рациональность назначенных параметров режима бурения имеет место при достижении максимума рейсовой скорости, которая вычисляется как отношение походки на долото к суммарным затратам времени на механическое бурение и спускоподъемные операции (СПО), включая время на наращивание бурильной колонны.

- выполненный объем проходки (раздельно в эксплуатационном и глубоком разведочном бурении);

- число законченных строительством скважин;

- средняя глубина скважин:

- число станкомесяцев в бурении, достигнутая коммерческая скорость;

- средняя проходка на долото;

- себестоимость метра проходки;

- списочное число комплектных буровых установок;

- средняя годовая проходка на одну списочную установку;

- коэффициент оборачиваемости.

Анализируя эти показатели в динамике, можно выявить тренды, предусмотреть и предпринять своевременные меры для предотвращения нежелательных последствий.

Выполнение буровых работ организуется одним из 2 х способов:

— безподрядным, все работы выполняются буровым предприятием с использованием имеющихся у него производственных мощностей;

— сервисным, значительная часть специфичных работ (геофизические исследования скважин, тампонажные работы, разработка рецептур и приготовления промывочных агентов, подбор компоновок бурильных колонн и выбор ПРИ, перфорация обсадных колонн и др.) выполняется сервисными специализированными компаниями по заказу бурового предприятия на подрядных принципах.

2 й способ дает ускоренное выполнение работ, высокое их качество, снижение аварийности и затрат на строительство, но он применим лишь в районах с высокой концентрацией объёмов проходки.

Информационное обеспечение буровых работ на нефть и газ значительно улучшилось, многие буровые установки оснащены бортовыми компьютерами, способны воспринимать, обрабатывать и хранить информацию, получаемую от десятков датчиков, контролировать параметры режима бурения, выбирать и задавать их значения, рекомендовать ПРИ эффективных типоразмеров.

Созданы региональные банки геолого-технической информации.

РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ

- для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения, роторным, турбинным способом;

- электробурами для региональных исследований,

- для поисково-разведочных работ, связанных с разработкой нефтяных и газовых месторождений.

В последние годы при разведочном бурении активнее остальных средств применяются электрические турбобуры.

В ходе разведочного бурения особая роль принадлежит буровому раствору.

Буровой раствор должен:

- снижать до приемлемого минимума скорость выпадения в осадок частиц выбуренной горной породы;

- приводить в движение, снабжать энергией вращение турбобура;

- охлаждать буровое долото;

- характеризоваться определенным значением плотности, оптимальным для данных горно-геологических условий бурения;

- предупреждать флюидопроявления и поглощения;

- способствовать сохранению стойкости стенок ствола скважин

Прежде чем приступать к разведочному бурению, необходимо заранее определить его объемы, а также разработать, согласовать и утвердить технический проект на строительство скважины.

Количественно объем разведочного бурения определяется как запланированный прирост запасов по категориям / принятая эффективность ГРР

Объемы разведочного бурения будут неизбежно расти и в связи с этим будут создаваться новые или наращиваться существующие производственные мощности предприятий разведочного бурения. Далее стартует фаза разбуривания месторождения добывающими, нагнетательными и другими скважинами.

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ

Этап эксплуатационного бурения — бурения скважин в зоне залежей, продуктивность которых уже доказана, закономерно продолжает работу, начатую при бурении разведочном.

Эксплуатационному бурению предшествует комплексное обустройство участка бурения, сопряженное с развитием разведочного бурения.

При бурении горизонтальных и наклонно-направленных скважин используют специальные навигационные системы, отслеживающие местоположение долота.

Телеметрическая система установлена в компоновке низа бурильной колонны, именно он измеряет необходимые параметры и передает их наверх через буровой раствор

рис. 1 Типы профилей наклонно-направленных скважин

1 — вертикальный участок; 2 — участок набора угла наклона ствола;

3 — прямолинейный наклонный участок; 4 — участок снижения угла наклона ствола

Их последняя колонна способна входить в пробуренный ствол скважины под определенным углом и далее принимать горизонтальное положение, после чего увеличивается радиус контура питания, площадь дренируемой зоны и, как следствие — продуктивность скважины.

В целом, у горизонтальных скважин дебит значительно выше, чем у вертикальных скважин.

Процесс бурения нефтяных скважин

Бурением называется воздействие спецтехники на почвенные слои, в результате чего в земле образуется скважина, через которую будут добывать ценные ресурсы. Процесс бурения нефтяных скважин осуществляется по разным направлениям работы, которые зависят от расположения почвенного или горного пласта: оно может быть горизонтальным, вертикальным либо наклонным.

В результате работы в земле образуется цилиндрическая пустота в виде прямого ствола, или скважина. Ее диаметр может быть различным в зависимости от назначения, но он всегда меньше параметра длины. Начало скважины расположено на поверхности почвы. Стены называются стволом, а дно скважины – забоем.

Ключевые этапы

Если для водных скважин может использоваться среднее и легкое оборудование, то спецтехника для бурения нефтяной скважины может использоваться только тяжелая. Процесс бурения может осуществляться только при помощи специального оборудования.

Сам процесс делится на следующие этапы:

- Подвоз техники на участок, где будет производиться работа.

- Собственно бурение шахты. Процесс включает в себя несколько работ, одна из которых – углубление ствола, которое происходит при помощи регулярного промывания и дальнейшего разрушения горной породы.

- Чтобы ствол скважины не был разрушен и не засорил ее, пласты породы укрепляют. С этой целью в пространство прокладывают специальную колонну из соединенных между собой труб. Место между трубой и породой закрепляют цементным раствором: эта работа носит название тампонирования.

- Последней работой является освоение. На нем вскрывается последний пласт породы, формируется призабойная зона, а также проводится перфорация шахты и отток жидкости.

Подготовка площадки

Для организации процесса бурения нефтяной скважины потребуется провести также подготовительный этап. В случае, если разработка ведется в области лесного массива, требуется, помимо оформления основной документации, заручиться согласием на работы в лесхозе. Подготовка самого участка включает следующие действия:

- Вырубка деревьев на участке.

- Разбитие зоны на отдельные части земли.

- Составление плана работ.

- Создание поселка для размещения рабочей силы.

- Подготовка основания для буровой станции.

- Проведение разметки на месте работы.

- Создание фундаментов для установки цистерн на складе с горючими материалами.

- Обустройство складов, завоз и отладка оборудования.

После этого необходимо заняться подготовкой оборудования непосредственно для бурения нефтяных скважин. В этот этап входят следующие процессы:

- Установка и проверка техники.

- Проводка линий для энергоснабжения.

- Монтаж оснований и вспомогательных элементов для вышки.

- Установка вышки и подъем на нужную высоту.

- Отладка всего оборудования.

Когда оборудование для бурения нефтяных скважин будет готово к эксплуатации, необходимо получить заключение от специальной комиссии, что техника находится в исправном состоянии и готова к работе, а персонал обладает достаточными знаниями в области правил безопасности на производстве подобного рода. При проверке уточняется, правильную ли конструкцию имеют осветительные приборы (они должны иметь устойчивый к взрывам кожух), установлено ли по глубине шахты освещение с напряжением 12В. Замечания, касающиеся качества работы и безопасности, необходимо принять во внимание заранее.

До начала работ по бурению скважины необходимо установить шурф, завезти трубы для укрепления бурового ствола, долото, малую спецтехнику для вспомогательных работ, обсадные трубы, приборы для измерений в ходе бурения, обеспечить водоснабжение и решить другие вопросы.

Буровая площадка содержит объекты для проживания рабочих, технические помещения, лабораторное строение для анализа проб почвы и получаемых результатов, склады для инвентаря и малого рабочего инструмента, а также средства для медицинской помощи и средства безопасности.

Особенности бурения нефтяной скважины

После установки начинаются процессы по переоснащению талевой системы: в ходе этих работ монтируется оборудование, а также апробируются малые механические средства. Установка мачты открывает процесс забуривания в почву; направление не должно разойтись с осевым центром вышки.

После того, как завершается центровка, проводится создание скважины под направление: под этим процессом понимается установка трубы для усиления ствола и заливка начальной части цементом. После установки направления центровка между самой вышкой и роторными осями регулируется повторно.

Бурение под шурф осуществляется в центре ствола, и в процессе работы делается обсадка при помощи труб. При бурении шурфа используется турбобур, для регулировки скорости вращения необходимо удерживать его посредством каната, который фиксируется на самой вышке, а другой частью удерживается физически.

За пару суток до запуска буровой установки, когда прошел подготовительный этап, собирается конференция с участием членов администрации: технологов, геологов, инженеров, бурильщиков. К вопросам, обсуждаемым на конференции, относятся следующие:

- Схема залегания пластов на нефтяном месторождении: слой глины, слой песчаника с водоносами, слой нефтяных залежей.

- Конструктивные особенности скважины.

- Состав горной породы в точке исследований и разработок.

- Учет возможных трудностей и осложняющих работу факторов, которые могут появиться при бурении нефтяной скважины в конкретном случае.

- Рассмотрение и анализ карты нормативов.

- Рассмотрение вопросов, связанных с безаварийной проводкой.

Документы и оборудование: основные требования

Процесс бурения скважины под нефть может начаться только после оформления ряда документов. К ним относятся следующие:

- Разрешение о начале эксплуатации буровой площадки.

- Карта нормативов.

- Журнал по растворам для бурения.

- Журнал по обеспечению охраны труда в работе.

- Учет функционирования дизелей.

- Вахтовый журнал.

К основному механическому оборудованию и расходным материалам, которые используются в процессе бурения скважины, относятся следующие виды:

- Оборудование для цементирования, сам цементный раствор.

- Оборудование для обеспечения безопасности.

- Каротажные механизмы.

- Техническая вода.

- Реагенты для различных целей.

- Вода для питья.

- Трубы для обсадки и собственно бурения.

- Площадка под вертолет.

Типы скважин

В процессе бурения нефтяной скважины в горной породе формируется шахта, которую проверяют на наличие нефти либо газа посредством перфорации ствола, при котором происходит стимуляция притока искомого вещества из продуктивной области. После этого бурильная техника демонтируется, скважина пломбируется с указанием даты начала и окончания бурения, а затем мусор вывозится, а металлические части подвергаются утилизации.

При начале процесса диаметр ствола составляет до 90 см, а к концу редко доходит до 16,5 см. В ходе работы строительство скважины делается в несколько этапов:

- Углубление дня скважины, для чего используется буровое оборудование: оно размельчает горную породу.

- Удаление обломков из шахты.

- Закрепление ствола при помощи труб и цемента.

- Работы, в ходе которых исследуется полученный разлом, выявляются продуктивные расположения нефти.

- Спуск глубины и ее цементирование.

Скважины могут отличаться по заглубленности и делятся на следующие разновидности:

- Небольшие (до 1500 метров).

- Средние (до 4500 метров).

- Углубленные (до 6000 метров).

- Сверхуглубленные (более 6000 метров).

Бурение скважины подразумевает измельчение цельного пласта породы долотом. Полученные части удаляют посредством вымывания специальным раствором; глубина шахты делается больше при разрушении всей забойной площади.

Проблемы в ходе бурения нефтяных скважин

В ходе бурения скважин можно столкнуться с рядом технических проблем, которые замедлят или сделают работу практически невозможной. К ним относятся следующие явления:

- Разрушения ствола, обвалы.

- Уход в почву жидкости для промывки (удаления частей породы).

- Аварийные состояния оборудования или шахты.

- Ошибки в сверлении ствола.

Чаще всего обвалы стенок происходят из-за того, что горная порода обладает нестабильной структурой. Признаком обвала является увеличенное давление, большая вязкость жидкости, которая используется для промывки, а также повышенное число кусков породы, которые выходят на поверхность.

Поглощение жидкости чаще всего случается в случае, если залегающий ниже пласт целиком забирает раствор в себя. Его пористая система или высокая степень впитываемости способствует такому явлению.

В процессе бурения скважины снаряд, который движется по часовой стрелке, доходит до места забоя и поднимается обратно. Проведение скважины доходит до коренных пластов, в которые происходит врезка до 1,5 метра. Чтобы скважина не была размыта, в начало погружается труба, она же служит средством проведения промывочного раствора напрямую в желоб.

Буровой снаряд, а также шпиндель может вращаться с разной скоростью и частотой; этот показатель зависит от того, какие виды горных пород требуется пробить, какой диаметр коронки будет сформирован. Скорость контролируется посредством регулятора, который регулирует уровень нагрузки на коронку, служащую для бурения. В процессе работы создается необходимое давление, которое оказывается на стены забоя и резцы самого снаряда.

Проектирование бурения скважины

Перед началом процесса по созданию нефтяной скважины составляется проект в виде чертежа, в котором обозначаются следующие аспекты:

- Свойства обнаруженных горных пород (устойчивость к разрушению, твердость, степень содержания воды).

- Глубина скважины, угол ее наклона.

- Диаметр шахты в конце: это важно для определения степени влияния на него твердости горных пород.

- Метод бурения скважины.

Проектирование нефтяной скважины необходимо начинать с определения глубины, конечного диаметра самой шахты, а также уровня бурения и конструктивных особенностей. Геологический анализ позволяет разрешить эти вопросы вне зависимости от типа скважины.

Методы бурения

Процесс создания скважины для добычи нефти может осуществляться несколькими способами:

- Ударно-канатный метод.

- Работа с применением роторных механизмов.

- Бурение скважины с использованием забойного мотора.

- Бурение турбинного типа.

- Бурение скважины с использованием винтового мотора.

- Бурение скважины посредством электрического бура.

Первый способ относится к наиболее известным и проверенным методам, и в этом случае шахту пробивают ударами долота, которые производятся с определенной периодичностью. Удары делаются посредством влияния веса долота и утяжеленной штанги. Поднятие оборудования происходит из-за балансира оборудования для бурения.

Работа с роторным оборудованием основана на вращении механизма при помощи ротора, который ставится на устье скважины через трубы для бурения, которые осуществляют функцию вала. Бурение скважин малого размера производится посредством участия в процессе шпиндельного мотора. Роторный привод соединен с карданом и лебедкой: такое устройство позволяет контролировать скорость, с которой вращаются валы.

Бурение при помощи турбины производится посредством передачи вращающегося момента колонне от мотора. Такой же способ позволяет передавать и энергию гидравлики. При этом методе функционирует только один канал подачи энергии на уровне до забоя.

Турбобур – это особый механизм, который преобразует энергию гидравлики в давлении раствора в механическую энергию, которая и обеспечивает вращение.

Процесс бурения нефтяной скважины состоит из опускания и подъема колонны в шахту, а также удерживание на весу. Колонной называется сборная конструкция из труб, которые соединяются друг с другом посредством специальных замков. Главной задачей является передача различных типов энергии к долоту. Таким образом осуществляется движение, приводящее к углублению и разработке скважины.

Источник snkoil.comБурение нефтяных и газовых скважин

16.10.2018

Этой статьей мы начинаем большой цикл статей посвященных вопросам бурения нефтяных и газовых скважин их особенностям, и конструкции. Мы постараемся охватить весь спектр вопросов, связанных непосредственно с процессом бурения, рассмотрим технологии бурения, необходимое для выполнения работ оборудование и материалы, а также рассмотрим различные программные комплексы управляющие этим процессом.

Начнем с определения — что же такое бурение?

Ниже мы приведем обобщенное определение, наиболее полно отвечающее на поставленный вопрос.

Бурением называется воздействие специальной техники на слои почвы, в результате которого в земле образуется скважина, через которую будет вестись добыча ресурсов или, иными словами, бурение — это процесс разрушения пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.

В определении появился еще один термин – скважина. Считаем целесообразным здесь дать определение – что такое скважина?

Скважина — техническое отверстие в породе, длина которого значительно превосходит его диаметр. Начало скважины (на поверхности земли) – называется УСТЬЕ, промежуточная часть скважины СТВОЛ, окончание скважины (дно скважины) — ЗАБОЙ.

Расстояние между устьем и забоем по оси ствола выработки называется длиной скважины, а это же расстояние, но взятое по вертикальной проекции оси называется её глубиной.

Бурение нефтяных (газовых) скважин осуществляется по разным направлениям работы — горизонтальным, вертикальным или наклонным, и зависят от расположения почвенного или горного пласта.

Основные этапы бурения

Основные этапы бурения (или как их еще называют ключевые этапы бурения) делится следующим образом:

- Доставка специальной техники на участок, где будет выполнятся работа. В зависимости от места расположения участка, техника может доставляться на место проведения работ или своим ходом, или по “зимнику” и даже вертолетам;

- Непосредственно бурение скважины включает в себя несколько работ. Одна из которых – углубление ствола;

- Для предотвращения разрушения ствола скважины и для предотвращения “засора”, пласты породы укрепляют. Для решения этой задачи в образовавшееся на очередном этапе бурения пространство закладывают специальную колонну из соединенных между собой труб. Пустоты между трубой и породой закрепляют цементным раствором: название этой работы — тампонирование;

- Заключительный этап — освоение. Вскрывается последний пласт породы, формируется призабойная зона, проводится перфорация шахты и отток жидкости.

Подготовительные мероприятия

Их можно разделить на 2 этапа – подготовка и оформление необходимой документации, и подготовительные работы непосредственно на участке бурения.

Подготовка документации

Перечень всей необходимой документации для проведения процесса бурения мы не будем расписывать в этой статье. Хотим добавить лишь только, что если разработка ведется в области лесного массива, нужна вся разрешительная документация, для осуществления вырубки лесного массива.

Работы по подготовке непосредственно на участке

- Составление плана работ;

- Проведение разметки участка и его зонирование;

- Вырубка деревьев;

- Подготовка и создание поселка для размещения рабочих;

- Подготовка основания для буровой установки;

- Строительство фундаментов для установки на него цистерн с горючими материалами, буровым раствором и пр…;

- Обустройство складского хозяйства;

- Отладка оборудования вспомогательного технологического оборудования;

- Сборка монтаж проверка техники;

- Подводка линий электропередач для энергоснабжения оборудования и технических средств;

- Монтаж основания для буровой вышки и установки вспомогательных элементов;

- Установка буровой вышки и подъём ее на нужную высоту;

- Отладка всего комплекса оборудования.

По времени, работы по подготовке непосредственно на участке, могут занимать от 1 до 5 месяцев.

После окончания работ по подготовке оборудования для бурения нефтяных скважин (оборудование полностью готово к эксплуатации), необходимо заключение специальной комиссии.

Комиссия выдаёт заключение, в котором указано, что техника находится в исправном состоянии, полностью готова к эксплуатации, персонал обладает всеми необходимыми знаниями в области правил безопасности на производстве подобного рода.

При проверке, комиссией также уточняется правильность конструкции осветительных приборов (осветительные приборы должны иметь взрывозащищенный кожух).

Если выявляются недочеты, они оформляются в виде замечаний, и они должны приняты во внимание заранее, до начала процесса работ по бурению.

До начала работ по бурению, на скважину необходимо также завезти:

- трубы для укрепления бурового ствола (обсадные трубы);

- долото;

- различную мелкую спецтехнику для проведения вспомогательных работ;

- измерительные приборы, для осуществления измерений непосредственно в ходе бурения.

а также обеспечить водоснабжение и решить ряд других вопросов.

Буровая площадка в обязательном порядке должна содержать:

- Объекты для проживания персонала (бытовки, соответствующие погодным условиям)

- Технические помещения

- Лабораторные помещения для анализа проб грунта и полученных в ходе исследований результатов

- Складские помещения, для хранения инвентаря и мелкого инструмента

- Средства медицинской помощи и средства безопасности.

Нефтяная скважина — особенности бурения

Если для бурения скважин на воду может использоваться среднее и легкое оборудование, то спецтехника для бурения нефтяной скважины может использоваться только “тяжелая”. Процесс бурения может осуществляться только при помощи специального оборудования.

Переоснащение талевой системы: В процессе этих работ монтируется оборудование и апробируются малые механизмы.

Установка буровой мачты начинает процесс забуривания в грунт, при этом направление не должно разойтись с осевым центром буровой вышки.

После завершения процесса центровки, осуществляется создание скважины под направление. Под этим процессом понимают установку трубы для усиления ствола, а также заливку начальной части специальным цементным раствором.

После установки направления центровка между вышкой и роторной осью регулируется еще раз.

Шурф – неглубокая скважина, которая сооружается рядом с ротором и ее предназначение – для опускания ведущей трубы во время наращивания бурильных труб в момент, когда не бурят.

Бурение под шурф производится в центре ствола, и в период работы делается обсадка при помощи труб.

Под шурф бурят турбобуром или ротором. Для забуривания под шурф турбобуром над устьем скважины предварительно собирают долото, турбобур и ведущую трубу.

Для того, чтобы регулировать скорости вращения необходимо удерживать его посредством каната, который фиксируется на самой вышке.

За несколько дней до запуска буровой установки, после прохождения всех подготовительных мероприятий, необходимо проведение совещания, на котором обязательно присутствуют технологи, геологи, инженеры, бурильщики, на котором обсуждаются ряд ключевых вопросов:

- Схема залегания пластов на нефтяном месторождении: слой глины, слой песчаника с водоносами, слой нефтяных залежей;

- Конструктивные особенности скважины;

- Состав горной породы в точке исследований и разработок;

- Учет возможных трудностей, а также иных различных факторов осложняющих работу, которые могут появиться при бурении нефтяной скважины в конкретном случае;

- Рассмотрение и анализ карты нормативов.

Документы и оборудование. Основные требования

Непосредственно процесс бурения скважины, может начаться только, после оформления ряда документов, перечень которых мы хотим здесь привести:

- Разрешение о начале эксплуатации буровой площадки;

- Нормативная карта (или карта нормативов);

- Журнал – растворы для бурения;

- Журнал – охрана труда;

- Журнал учета функционирования дизельных агрегатов;

- Вахтовый журнал.

Механическое оборудование и расходные материалы:

-

(цементировочный агрегат);

- Цементный раствор;

- Оборудование для обеспечения безопасности;

- Каротажные механизмы;

- Техническая вода;

- Реагенты для различных целей.

- Питьевая вода;

- Трубы для обсадки (обсадные трубы)

- Трубы для бурения.

Типы скважин

В процессе бурения нефтяной скважины в породе формируется шахта, которую проверяют на:

- наличие нефти;

- наличие газа.

Осуществляется эта проверка посредством перфорации ствола, при котором происходит стимуляция притока вещества из продуктивной области.

После этого бурильная техника разбирается (демонтируется). Скважина пломбируется с указанием даты начала и окончания бурения.

Вывозится мусор, металлические части утилизируются.

В самом начале процесса бурения, диаметр ствола составляет до 90 см, а к концу редко доходит до 16,5 см. В ходе работы, строительство скважины осуществляется в несколько этапов:

- Углубление скважины, для чего используется буровое оборудование, которое размельчает породу;

- Удаление различных обломков породы из шахты;

- Закрепление ствола (осуществляется при помощи труб и цемента);

- Работы, в ходе которых исследуется полученный разлом, выявляются продуктивные расположения нефти;

- Спуск глубины и ее цементирование.

Скважины могут отличаться по глубине и в соответствии с этим делятся на следующие разновидности:

- Малые (или небольшие) (до 1500 метров);

- Средние (до 4500 метров);

- Углубленные (до 6000 метров);

- Сверхуглубленные (более 6000 метров).

Бурение скважины подразумевает измельчение цельного пласта породы долотом. Измельченные части породы удаляют посредством вымывания специальным раствором (буровым раствором); глубина шахты делается больше при разрушении всей забойной площади.

Сложности при бурении нефтяных скважин

В процессе бурения скважин достаточно часто приходится сталкиваться с техническими проблемами, появление которых может сильно замедлить работы или сделают работу практически невозможной. К таким проблемам относятся следующие явления:

- Разрушения ствола, обвалы;

- Уход в почву жидкости для промывки (удаления частей породы);

- Аварийные состояния оборудования или шахты;

- Ошибки в сверлении ствола.

Достаточно часто обвалы стенок скважины происходят из-за нестабильности горной порода. Признаками обвала является увеличенное давление, большая вязкость жидкости, которая используется для промывки, а также повышенное число фрагментов породы, которые выходят на поверхность.

Чаще всего поглощение жидкости случается, если залегающий ниже пласт целиком забирает раствор в себя. Его пористая структура или высокая степень впитываемости способствует такому явлению.

В процессе бурения скважины буровой снаряд, движущийся по часовой стрелке, доходит до места забоя и поднимается обратно. Скважины доходит до коренных пластов, в которые происходит врезка до 1,5 метра. Чтобы скважина не была размыта, в начало погружается труба, она же служит средством проведения промывочного раствора напрямую в желоб.

Буровой снаряд, а также шпиндель может вращаться с различной скоростью и частотой; этот показатель зависит от того, какие виды пород требуется пробить, какой диаметр коронки будет сформирован. Скорость контролируется посредством регулятора, который регулирует уровень нагрузки на коронку, служащую для бурения. В процессе работы создается необходимое давление, которое оказывается на стены забоя и резцы самого снаряда.

Проектирование бурения скважины

До начала процесса по созданию нефтяной скважины составляется проект в виде чертежа, в котором обозначаются следующие аспекты:

- Свойства присутствующих горных пород (устойчивость к разрушению, твердость, степень содержания воды и ряд других показателей);

- Глубина скважины и угол ее наклона;

- Диаметр шахты в конце: это важно для определения степени влияния на него твердости горных пород;

- Метод бурения скважины (методы бурения будут рассмотрены в этой статье чуть позднее).

Проектирование нефтяной скважины необходимо начинать с определения глубины, конечного диаметра самой шахты, а также уровня бурения и конструктивных особенностей. Геологический анализ позволяет разрешить эти вопросы вне зависимости от типа скважины.

Методы бурения

Процесс строительства скважины для добычи нефти может осуществляться несколькими способами:

- Ударно-канатный метод.

- Работа с применением роторных механизмов.

- Бурение скважины с использованием забойного мотора.

- Бурение турбинного типа.

- Бурение скважины с использованием винтового мотора.

- Бурение скважины посредством электрического бура.

Ударно-канатный метод бурения — относится к наиболее известным и проверенным методам. В этом случае шахту пробивают ударами долота, производимыми с определенной периодичностью. Удары создаются посредством влияния веса долота и утяжеленной штанги. Поднятие оборудования происходит из-за балансира оборудования для бурения.

Работа с роторным оборудованием основана на вращении механизма при помощи ротора, который ставится на устье скважины через трубы для бурения, которые осуществляют функцию вала. При малых размерах скважины – бурение производится посредством участия в процессе шпиндельного мотора. Роторный привод соединен с карданом и лебедкой: такое устройство позволяет контролировать скорость, с которой вращаются валы.

Бурение при помощи турбины производится посредством передачи вращающегося момента колонне от мотора. Такой же способ позволяет передавать и энергию гидравлики.

Турбобур – это особый механизм, преобразующий энергию гидравлики в давлении раствора в механическую энергию, которая и обеспечивает вращение.

Процесс бурения нефтяной скважины состоит из опускания и подъема колонны в шахту, а также удерживание на весу. Колонной называется сборная конструкция из труб, которые соединяются друг с другом посредством специальных замков.

Основной задачей является передача различных типов энергии к долоту. Таким образом осуществляется движение, приводящее к углублению и разработке скважины.

Источник oilgasinform.ruНефтянка для инженеров, программистов, математиков и широких масс трудящихся, часть 2

Сегодня мы расскажем о том, как буровые станки бороздят просторы Сибири, из чего состоит скважина; зачем, для того, чтобы добыть что-нибудь нужное, надо сначала закачать в пласт что-нибудь ненужное; и из чего, собственно, сделана нефтяная залежь. Это вторая часть из серии статей для будущих математиков-программистов, которым предстоит решать задачи, связанные с моделированием нефтедобычи и разработкой инженерного ПО в области сопровождения нефтедобычи.

Первую часть серии можно прочесть здесь

Конструкция скважины

Скважина – это отверстие в земле, в земной коре (в почве, потом в глине, потом во всяких разных породах – все видели слоистость земли на стенке любого строительного котлована), пробуренное до глубины залегания месторождения с целью выкачивания из месторождения чего-нибудь нужного (нефти или газа) или закачивания в месторождение чего-нибудь ненужного (воды или углекислого газа). Места, где нефть можно просто черпать с поверхности земли или поднимать воротом из неглубоких колодцев, почти закончились: теперь до нефти нужно сначала добуриться.

Скважину бурят буровой установкой, которая насаживает на трубу специальное буровое долото с вращающимися резцами. В зависимости от способа, может вращаться сама труба вместе с резцами, или труба может не вращаться, но в буровой инструмент подаётся по той же трубе (бурильной колонне) электричество или буровой раствор под давлением. В последнем случае буровой раствор и приводит в движение долото, и он же обратным потоком жидкости выносит на поверхность всё, что там резец набурит. Не знаю, как вы, а я был в своё время восхищён такой инженерной идеей. Там ещё и телеметрия передаётся обратно звуковыми волнами тоже по потоку жидкости.

В процессе бурения можно увеличивать или уменьшать вертикальную нагрузку на долото (то есть, давить вниз) для изменения скорости проходки, а также потихоньку отклонять буровую колонну для того, чтобы направлять скважину в ту или иную сторону. По понятным причинам для бурения нескольких скважин удобнее всего начинать бурение в одном и том же месте, называемом кустом скважин: удобно подвозить к одному месту руду, дерево, ртуть, серу, кристаллы, золото материалы, бригады, оборудование, подводить электричество, а после запуска всех скважин в работу – собирать нефть.

Делать это с десятка скважин на одном кусту очевидно удобнее, чем с десятка скважин, рассредоточенных на необъятных просторах торфяных болот Сибири. Поэтому начинают бурить все скважины куста с одной площадки, и постепенно разводят их по траекториям в разные стороны, чтобы на поверхности все траектории скважин куста сходились в одном месте, но внизу равномерно распределялись по какому-то заданному участку месторождения. Это означает, что чаще всего у набора скважин с одного куста есть несколько типовых участков траектории: начальный участок продолжается участком, где скважины разводятся по разным азимутам. Если кто забыл, азимут – это направление, на которое стрелка компаса указывает, точнее – отклонение от этой стрелки. Потом идёт участок набора глубины, потом участок хитрого входа в нефтесодержащий пласт, ну и собственно, участок скважины внутри нефтесодержащего пласта, где в скважину через её стенки поступает нефть.

Чаще всего месторождение “в длину” и “в ширину”, то есть по латерали, гораздо больше, чем “в высоту”, то есть по вертикали. По латерали месторождение может простираться на километры, десятки и сотни километров, а по вертикали – на метры, десятки и сотни метров.

Также очевидно, что чем более длинная часть скважины находится внутри месторождения, тем больше нефти будет к такой скважине притекать. Поэтому сейчас большая часть буримых скважин – горизонтальные. Это не значит, что вся скважина горизонтальная – нет, наверху всё такой же “паук” с лапками вниз и в разные стороны. Условно вертикальная скважина “протыкает” месторождение вертикально, а условно горизонтальная скважина имеет довольно длинный (сотни метров) вскрывающий месторождение горизонтальный участок.

При бурении скважина проходит участки разных пород, какие-то более прочные, какие-то менее. Какие-то могут держать форму, а какие-то будут обрушиваться. Некоторые слои, особенно ближе к поверхности, могут быть насыщены пресной водой, а мы же не хотим её загрязнения?

Поэтому в процессе бурения пробуренный ствол скважины обсаживается – в него спускаются металлические трубы и производится их цементирование – заполнение пространства между трубой и породой цементной смесью. Пробурили очередной участок, подняли буровые трубы, спустили очередную обсадную трубу почти под диаметр скважины, залили цементом всё вокруг этой трубы – теперь ничего не обрушится, можно снова – уже в обсадную трубу – спускать буровую колонну меньшего диаметра и бурить дальше. Понятно дело, бурить приходится чуть шире, чем диаметр обсадной трубы, которую спустят, и по мере углубления обсадная труба становится всё меньше, входя в пласт каким-нибудь типовым диаметром в 146 мм. Кроме этого, нам может быть важно, чтобы месторождение, состоящее из нескольких пластов и пропластков, соединялось со скважиной одним пропластком и не соединялось другим, – этой цели и позволяет добиться самая внутренняя обсадная труба, называемая эксплуатационной (те обсадные трубы, которые расположены выше, тоже имеют свои названия – направление, кондуктор, промежуточная и т.д.). Горизонтальный участок скважины тоже может иметь трубу с цементом вокруг, а может и не иметь цемента, а может и не иметь трубы, тогда говорят о горизонтальной скважине с открытым стволом.

Чтобы в скважину хоть что-то могло притечь (напоминаю, она металлическая, а ещё там цемент с той стороны металла), в эксплуатационной колонне надо сделать отверстия в нужных местах, называемых интервалом перфорации. Для этого в скважину спускают гирлянду зарядов со взрывчаткой – бабах! – при подрыве кумулятивные струи зарядов создают отверстия в стенках скважины в нужных интервалах, через которые и будет поступать нефть. А вот если часть гирлянды так и не взрывается, вытаскивать её отправляют самого молодого и неопытного из бригады, кого меньше всего жалко (шутка).

После бурения скважину отдают в освоение. Дело в том, что при бурении скважина и прилегающая к ней часть пласта оказывается забита всяким мусором и шламом: мелкими и крупными частицами породы, утяжелителями бурового раствора и так далее. Задача освоения – очистить скважину, очистить место соединения скважины с пластом, очистить прилегающую часть пласта (призабойную зону) так, чтобы то, что мы хотим добывать или закачивать, не испытывало затруднений на своём пути. После освоения скважина готова к добыче: спускай длинную насосно-компрессорную трубу (НКТ), на которой находится насос, открывай задвижку на самой скважине, включай насос и готовь ёмкости или трубопровод.

Гидравлический разрыв пласта (ГРП)

Правда, даже если вы сделаете всё в точности как описано выше, ёмкость вам понадобится маленькая, а трубопровод тоненький. Всё потому, что большинство месторождений, находящихся в разработке сейчас, являются настолько плохими (низкопроницаемыми), что бурение обычных вертикальных или даже горизонтальных скважин становится экономически неэффективным. Причём хорошо, если просто экономически неэффективным – в конце концов, всегда можно напечатать долларов и раздать бедным сланцевым компаниям – а вот если энергетически неэффективным (когда в добываемой нефти энергии меньше, чем требуется потратить на бурение и добычу), то совсем пиши пропало. На помощь пришла технология гидравлического разрыва пласта.

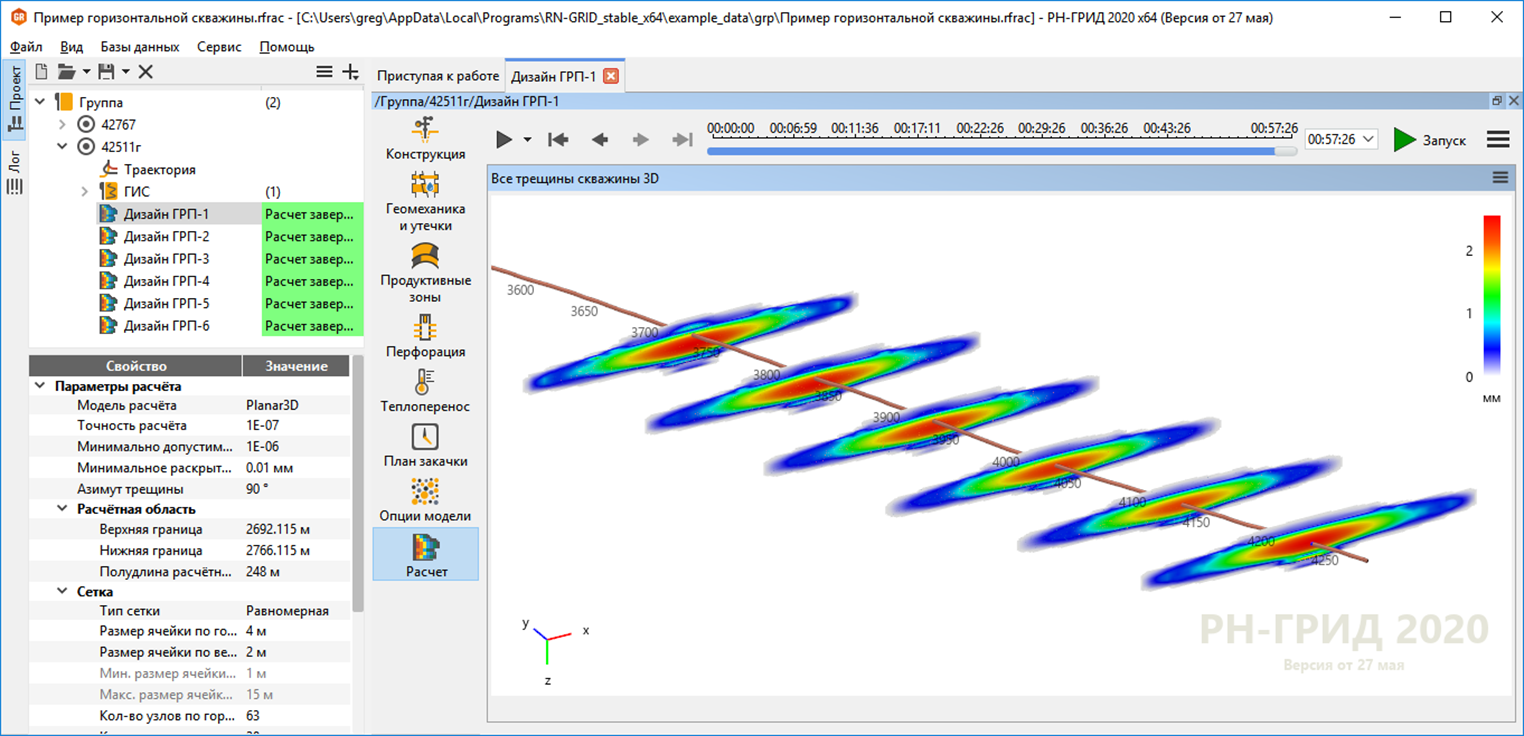

Суть гидроразрыва пласта (ГРП) заключается в следующем. В скважину под большим давлением (до 650 атм. или даже 1000 атм.) закачивают специальную жидкость, похожую на желе (собственно, это и есть желе). Это давление разрывает пласт, раздвигая слои породы.

Но на той глубине, где обычно производится ГРП, порода сильнее сдавлена сверху, чем с боков, поэтому давлению проще раздвинуть её в стороны, чем вверх. Трещина получается почти плоская и вертикальная, при этом ширина её составляет считанные миллиметры, высота – десятки метров, а длина может доходить до нескольких сотен метров.

Затем вместе с жидкостью начинает подаваться пропант – похожая на песок смесь крепких керамических гранул диаметром от долей миллиметров до миллиметров. Цель ГРП – закачать побольше пропанта в пласт так, чтобы образовалась очень хорошо проницаемая область, соединённая со скважиной.

Жидкость, конечно, утечёт в пласт, а пропант останется там, куда успел дойти и не даст трещине полностью сомкнуться, обеспечивая высокопроводящий канал. Если до ГРП нефть в скважину притекала только со стенки самой скважины, то после ГРП нефть притекает со всей (ну может и не со всей, а может только с половины, точно никто не скажет) поверхности трещины. То есть площадь с которой притекает нефть, после ГРП увеличивается где-то в 1000 раз. А значит растёт (пусть и не в 1000 раз) и дебит скважины, что в конечном итоге позволяет разрабатывать месторождения, которые ранее считались нерентабельными.

Современные технологии дошли до того, что позволяют сделать на скважине не одну трещину ГРП, а целый набор, называемый стадиями (чемпионские скважины сейчас имеют длину горизонтального участка до 2000 м. и до 30-40 трещин ГРП).

Физико-химические свойства нефтесодержащей породы

Как уже говорилось выше, нефтесодержащая порода больше всего похожа на очень плотно спрессованный песок. Песчинки плотно прилегают друг к другу, но так как они не ровно кубические, и уложиться в равномерную упаковку “без щелей” не могут, то часть объёма между ними должна быть заполнена чем-то жидким или газообразным.

Если взять какой-нибудь единичный объем породы и посчитать суммарный объем плотных частичек и оставшуюся “пустоту”, то доля этой “пустоты” в общем объёме называется пористостью. При этом сами крупинки породы, которые слагают месторождение, тоже могут иметь ещё более мелкие пустоты внутри, но если все эти пустоты друг с другом не соединены, считать их за пористость как бы бесполезно.

Поэтому чаще всего, когда говорят о пористости, на самом деле имеют в виду эффективную пористость – долю пустого объёма, соединённую в единый объём. Типичные значения хорошей пористости традиционных месторождений -0.16-0.20 (то есть 16-20%), типичные значения пористости у сланцев — менее 0.05 (5%). Почему пористость важна?

Потому что она определяет верхний предел запасов нефти в месторождении — сколько нефти в принципе там может содержаться. Если пористость высока, то еще, конечно, не факт, что всю нефть месторождения удастся добыть. Но если пористость низка, то качай не качай -много не добудешь при самых лучших способах добычи.

Важно понимать, что и пористость, и все остальные описываемые далее параметры, не являются на самом деле одним числом, которое справедливо для всего месторождения. Это показатели, которые зависят от самой породы и пропитывающих её флюидов, и, конечно же, меняются от точки к точке, потому что само месторождение практически всегда неоднородно (пусть и масштаб этой неоднородности может быть очень разным). Там, где в пределах месторождения залегают глины, пористость будет мала, где залегают песчаники – там пористость будет велика, и так далее. Кстати, мы всё равно не сможем описать каждый кубический сантиметр породы, поэтому от реальности при моделировании нам придётся отступить, и считать, что на каком-то масштабе (например, в ячейках размером 10 метров на 10 метров на 1 метр) свойства породы и всего остального не меняются.

Второй важный показатель – проницаемость породы. Она показывает способность породы пропускать сквозь себя флюид. Флюид, кстати, – это то, что может течь, жидкость или газ. Когда пустот в породе мало, порода не пропускает сквозь себя флюид.

Мысленно представим, что пустот в породе становится всё больше и больше: начиная с определённого момента отдельные пустоты начинают соединяться друг с другом и происходит перколяция – возникают каналы, по которым флюид может начинать двигаться. В быту мы часто сталкиваемся с пористыми материалами с высокой и низкой проницаемостью: губку для посуды легко “продуть” насквозь, хлеб уже больше сопротивляется попыткам продуть сквозь него воздух, а продуть насквозь пробку не легче, чем надуть резиновую грелку. Измеряется она в единицах дарси, но чаще в ходу миллидарси мД и нанодарси нД.

Во всех этих случаях можно заметить следующие закономерности. Через одни материалы (с высокой проницаемостью) всё фильтруется легче, чем через другие – и жидкости, и газы. Кроме этого, газы вообще фильтруются легче, чем жидкости. Да и среди жидкостей всё не так однозначно – любой может заметить в домашних условиях, что жидкий гелий (у любой рачительной хозяйки в холодильнике всегда есть) фильтруется гораздо легче, чем вода… а вода фильтруется гораздо легче, чем, например, кисель. Это происходит потому, что на скорость фильтрации влияет не только проницаемость (через что фильтруется), но и вязкость (что фильтруется).

Нефтяники всё время говорят про фильтрацию, используя именно это слово, но нужно привыкнуть к его особенному значению. Кофе фильтруется через бумажную салфетку, оставляя на ней частицы зёрен, но нефть, газ и флюиды фильтруются через породу немного в другом смысле. Слово “фильтруется” в нефтянке надо понимать просто как “течёт сквозь”.

Во всех приведённых примерах чтобы что-то начинало продуваться, мы начинали дуть, то есть прикладывать разность давлений. Если взять сантехническую трубу, набить её пористой средой и приложить к одному концу трубы повышенное давление газа или жидкости (с другой стороны будет обычное, атмосферное), то закон Дарси утверждает, что скорость фильтрации (дебит, то есть расход продуваемого флюида в секунду) будет пропорциональна проницаемости и перепаду давления и обратно пропорциональна вязкости и длине трубы. Если в два раза увеличить длину трубы, для сохранения такой же скорости потока нужно в два раза увеличить перепад давления, а если в два раза увеличить вязкость продуваемого газа или жидкости, то для сохранения скорости продува нужно в два раза увеличить проницаемость продуваемой среды.

Как связана пористость и проницаемость?

Во-первых, для реальных материалов, в том числе для горных нефтенасыщенных пород, они действительно друг с другом чаще всего коррелируют. Во-вторых, правильнее говорить, что пористость является причиной для проницаемости. Очевидно, что если пористость равна нулю, то и проницаемость тоже равна нулю. Но вот все остальные зависимости – скорее статистические.

Да, действительно, чаще всего, чем больше пористость, тем больше и проницаемость, и вообще, чаще всего пористость и проницаемость связаны экспоненциальной статистической зависимостью (обратите внимание, что на картинке одна ось – логарифмическая). Однако техногенные вещества могут эту зависимость нарушать: так аэрогель имеет высокую пористость (90-99%), но очень низкую проницаемость (я думаю, меньше 1 нД).

На что влияет проницаемость? На скорость добычи, конечно. Насос, спущенный в скважину очень быстро “выбирает” нефть вокруг себя и снижает давление в призабойной (прилегающей к нижней части скважины) зоне, а дальше в игру вступает проницаемость. Если она достаточно высока, то перепад давления, созданный насосом, вызывает фильтрацию пластовой жидкости из дальней зоны, а если проницаемость мала, то сколько ни снижай насосом давление в призабойной зоне (а у давления нет верхнего предела, но очень даже есть нижний – создать давление ниже нуля атмосфер ещё никому не удавалось!), существенный приток не вызовешь. Гипотетически, если выкопать скважину глубиной два километра в породе с нулевой проницаемостью (говорю же – гипотетически), то скважину можно полностью осушить, и на дне её будет то же самое атмосферное давление (ну ладно, чуть больше), но ничего никуда течь не будет.

В итоге, в так (неправильно) называемых “сланцевых” месторождениях нетрадиционной нефти с их крайне низкой проницаемостью бурить обычные скважины бесполезно: нефть есть, её много, но из-за низкой проницаемости скорость фильтрации такая низкая, что скважины дают мизер, не окупающий даже их эксплуатацию. Что делать? Увеличивать площадь скважины, но не увеличивая её диаметр (обрушится!), а создавая в пласте соединённую со скважиной открытую трещину ГРП, пусть и тонкую, но с большой площадью стенок. И даже это позволяет добывать нефть только с того объёма, который хоть как-то трещинами был затронут, а с соседнего кубокилометра так ничего и не притечёт.

Итак, пористость определяет теоретический доступный к добыче объём месторождения, а проницаемость определяет скорость фильтрации нефти к скважине. Третий важный параметр, описывающий свойства нефтесодержащей породы – это насыщенность, в частности, нефтенасыщенность.

Пористость описывает объем “пустоты” в породе, которую может занимать любой подвижный агент – хоть жидкость, хоть газ. Но таких кандидатов в месторождении несколько: это может быть действительно газ, в условиях месторождения это чаще всего природные газообразные углеводороды (метан, этан, пропан и так далее), или какой-нибудь техногенный углекислый газ, если его уже успели закачать.

И это может быть, собственно, нефть и вода. Откуда там возьмётся вода? Правильный вопрос на самом деле – откуда там взялась нефть, потому что вода там была с самого начала: напоминаю, когда-то всё это было дном океана. Это нефть в ловушку месторождения пришла и вытеснила воду, но вытеснила не всю воду, что там изначально была. В итоге когда мы начинаем разрабатывать месторождение, часть порового объёма в любой точке может быть занята нефтью, часть газом, а часть водой.

Доля порового объёма, занимаемая нефтью – это и есть нефтенасыщенность. Особенность этого показателя в том, что он может меняться в процессе разработки месторождения. Когда через нагнетательные скважины начинают закачивать воду, нефтенасыщенность в разных точках месторождения начинает меняться.

Кроме нефтенасыщенности есть ещё и газонасыщенность – доля свободного газа в поровом объёме (какое-то количество газа, кроме этого, ещё и растворено в нефти – оно учитывается в другом месте). В каких-то месторождениях есть свободный газ (он скапливается в верхней части месторождения в виде так называемой газовой шапки), в каких-то нет. Какая-то часть порового объёма, кроме этого, обязательно занята водой – доля этого объёма называется водонасыщенностью. В любом случае, сумма нефте-, газо- и водонасыщенности всегда равна единице, потому что – а чем ещё может быть занят поровый объём между крупинками породы?

Следующим важным физическим параметром, влияющим на добычу нефти, является так называемое пластовое давление – давление флюида между частичками породы в каждой точке месторождения. Сами частички ещё испытывают на себе геостатическое давление “скелета” всей породы, что ещё лежит сверху, но это уже совсем другая история.

Нефтяники любят высокое давление и не любят низкое давление, потому что давление – это накопленная энергия, которой можно воспользоваться. Иногда нефть находится в месторождении под таким высоким давлением, что её, по сути, и качать не надо – достаточно добуриться скважиной до месторождения, и пластовое давление начнёт самостоятельно выталкивать нефть на поверхность: скважина даст фонтан нефти – только и успевай подставлять вёдра и тазики, нефть хлещет сама, без каких-либо затрат электричества на добычу!

Давление тесно связано с таким показателем, как сжимаемость. Мысленно представим себе колбу, наполненную, например, газом. Пусть давление там равно атмосферному. Затолкаем туда ещё 1% объёма газа и посмотрим, как изменилось давление. Если у вас нет под руками манометра, придётся поверить на слово – изменится не очень сильно (вы удивитесь — но на на тот же 1%).

Возьмите пустую бутылку 0.7 (можно взять полную и предварительно её опустошить, но тогда дальнейшие опыты могут столкнуться с проблемами) и убедитесь, что немного воздуха туда выдохнуть всегда можно: газ очень хорошо сжимаем, его сжимаемость велика. А вот если газ заменить на жидкость, попытка впихнуть ещё немного жидкости в полную колбу в случае успеха, скорее всего, закончится печально: давление вырастет моментально и очень сильно, потому что жидкость плохо сжимается, её сжимаемость мала.

Можно сказать, что сжимаемость позволяет накапливать упругую энергию сжатия в веществе, и именно сжимаемость гораздо больше, чем давление, определяет, сколько энергии в сжатой среде накоплено. Если сжимаемость велика, энергии можно накопить много. Если сжимаемость мала, энергии много не накопишь. Представьте баллон с манометром, показывающим 220 атмосфер давления внутри.

Если эту энергию пустить в дело, например, засунуть в ракету, то высоко ли она полетит? Оказывается, всё определяется не тем, сколько атмосфер давления, а тем, что там внутри сжато. Если там воздух, ракета взлетит, а если только вода – не взлетит. Посмотрите, как летают пневмогидравлические ракеты и подумайте, зачем они “пневмо” и зачем гидравлические. Тот же самый принцип используется в гидроаккумуляторах в домашней системе водоснабжения – вода не позволяет накопить много энергии сжатия, чтобы не включать каждый раз насос, когда вы открываете кран, а газ – легко.

Сжимаемость нефти больше сжимаемости воды, но гораздо меньше сжимаемости газа, поэтому при добыче нефти, если не замещать доставаемый объём из месторождения чем-то ещё, пластовое давление очень быстро падает. Ещё, когда говорят о сжимаемости, нужно держать в уме, что при наличии породы и различных насыщающих агентов (воды, нефти, газа), сжимаемость (разная) есть у них всех, и кроме этого, можно говорить об общей сжимаемости всей этой системы.

Газовая шапка на месторождении часто играет ту же самую роль аккумулятора, что воздух в пневмогидравлической ракете, поэтому случайно стравить газовую шапку месторождения – значит потерять ту значительную часть энергии, которая могла бы выдавливать в скважины нефть, а еще к тому же пустить нефть туда, где раньше был газ. А всем известно, если пролить куда-то сметану из банки, а потом попытаться собрать ее обратно, чтобы мама не ругалась… часть сметаны обратно собрать не получится, и с нефтью то же самое.

В следующей части мы расскажем, как месторождения образовывались, что с ними происходит в процессе добычи, а также изучим физико-химические свойства нефти, воды и газа.

Источник habr.com