* Данная работа не является научным трудом, не является выпускной квалификационной работой и представляет собой результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала при самостоятельной подготовки учебных работ.

Патенты на устройство «стены в грунте» под защитой бентонитовой суспензии впервые были получены немецкими учеными Брандтом и Раннемом в 1912 году. В 1936 году Летцтерр разработал машины для изготовления «стена в грунте» непрерывным способом.

В начале пятидесятых годов 20-го столетия профессоры Федер и Грац изобрели метод изготовления «стена в грунте» без использования обсадных труб, а профессор Лоренц предложил метод изготовления «стена в грунте», применяемые в настоящее время.

В настоящее время застройка городской площади и работы по реконструкции существующих объектов сориентированы на возведение высотных зданий и строительства заглубленных сооружений методом «стена в грунте» вместо традиционных способов — «открытый котлован» или «опускной колодец».

Вводная видеолекция к курсу «Технология строительного производства, возведения зданий и сооружений»

Способом «стена в грунте» называют разработку глубоких узких траншей под глинистым раствором с последующим заполнением их заглинизированным грунтом, грунтобетоном, монолитным бетоном или железобетоном.

Многообразие заглубленных сооружений позволяет широко использовать прогрессивный способ в промышленном, гражданском и гидротехническом строительстве: устройство заглубленных частей зданий и сооружений, подземные галереи; колодцы насосных станций; подземные резервуары и т.д.

Данный способ рекомендуется использовать для защиты от загрязнений грунтовых вод инфильтрационными водами из различного рода отстойников, шламохранилищ, иловых площадок; для предотвращения фильтрации в обход гидротехнических сооружений; защиты от подтоплений и заболачивания территорий и магистральных каналов, водохранилищ или инфильтрации.

Использование способа «стена в грунте» вместо традиционных методов выполнения работ при сооружении подземных помещений способствует снижению сметной стоимости до 25%, подпорных стен и ограждений — до 50%, противофильтрационных завес — до 65%.

Способ позволяет отказаться от дорогостоящих работ по водоотливу, водопонижению, замораживанию и цементированию грунтов, дает возможность экономить дефицитные материалы, металлический шпунт, снижает энергоемкость строительства, а в отдельных случаях является единственно возможным способом возведения подземного сооружения.

Наиболее трудоемкой и дорогостоящей операцией этого метода остается образование узкой глубокой траншеи в грунтах на глубину до 50 м, шириной 0,5—1,2 м. Для этих целей используют траншеепроходческое оборудование, в основе работы которого — ударный, вибрационный, режущий и водовоздушный принципы разработки грунта в узкой траншее.

В пособии использованы материалы НИИСП Украины, ГПИ «Укрводоканалпроект», ГПИ «Приднепровский промстройпроект», проектной конторы Укрспецстройпроект гипроводстроя, а также строительных организаций Минтяжстроя, Минпромстроя, Минводхоза. Использован опыт других проектных организаций, разработки лаборатории заглубленных сооружений кафедры МАСП Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН. СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Стена в грунте является особым видом подземных сооружений, применяемых в строительстве различных зданий промышленного и гражданского назначения. Стена в грунте может быть использована в качестве несущей или ограждающей конструкции, противофильтрационной завесы и в ряде других случаев.

Материалом для изготовления стен в грунте служат бетон, железобетон, грунт, цементно-глинопесчаные растворы, битумные смеси и т, п. в зависимости от ее назначения и характера работы сооружения.

Подземные сооружения в зависимости от гидрогеологических условий и глубины заложения осуществляют разными способами, основные из которых открытый, «стена в грунте» и способ опускного колодца.

Сущность технологии «стена в грунте» в том, что в грунте устраивают выемки и траншеи различной конфигурации в плане, в которых возводят ограждающие конструкции подземного сооружения из монолитного или сборного железобетона, затем под защитой этих конструкций разрабатывают внутреннее грунтовое ядро, устраивают днище и воздвигают внутренние конструкции.

Формы стен в грунте и их размеры также определяются их назначением (рис.1) и, кроме того, применяемым при изготовлении стен в грунте оборудованием и способом их устройства. В практике строительства наиболее распространены два типа конструкций стен в грунте — свайные, образованные секущимися буронабивными сваями, и траншейные. Толщина свайных стен составляет, как правило, 0,5—2 м, а глубина может достигать 80 м. Толщина траншейных стен может быть 0,2—1 м, а глубина их редко превышает 15—20 м.

Рис. 1. Конструкция бетоно-свайных и траншейных противофильтрационных завес

а — отдельная скважина — свая; б — прямолинейная стенка

— свайный, когда ограждающая конструкция образуется из сплошного ряда вертикальных буронабивных свай;

При изготовлении свайных стен применяют отечественное или импортное оборудование, например станки «Беното», которые позволяют устраивать стены методом секущихся свай. Под защитой обсадных труб изготовляются две буронабивные сваи с расстоянием между ними в свету менее одного диаметра сваи. После этого бурится скважина между ними, захватывая часть сечения уже изготовленных свай, причем бурение для упрощения производства работ ведется по свежесхватившемуся бетону. После окончания бурения скважина бетонируется, завершая изготовление участка стены. При необходимости сваи в стене могут быть армированы металлическим каркасом.

— траншейный, выполняемый сплошной стеной из монолитного бетона или сборных железобетонных элементов.

Технология перспективна при возведении подземных сооружений в условиях городской застройки вблизи существующих зданий, при реконструкции предприятий, в гидротехническом строительстве.

С использованием технологии «стена в грунте» могут сооружаться:

— противофильтрационные завесы;

— туннели мелкого заложения для метро;

— подземные гаражи, переходы и развязки на автомобильных дорогах;

— емкости для хранения жидкости и отстойники;

— фундаменты жилых и промышленных зданий.

В зависимости от свойств грунтов и его влажности применяют два вида возведения стен — сухой и мокрый.

Сухой способ, при котором не требуется глинистый раствор, применяется при возведении стен в маловлажных устойчивых грунтах.

Свайные стены могут возводиться как сухим, так и мокрым способом, при этом последовательно бурится и бетонируется каждая свая.

Мокрым способом возводят стены подземных сооружений в водонасыщенных неустойчивых грунтах, обычно требующих закрепления стенок траншей от обрушения грунта в процессе его разработки и при укладке бетонной смеси. При этом способе в процессе работы землеройных машин устойчивость стенок выемок и траншей достигают

заполнением их глинистыми растворами (суспензиями) с тиксотробными свойствами. Тиксотробность — способность раствора загустевать в состоянии покоя и сдерживать стенки траншей от обрушения, но и разжижаться от колебательных воздействий.

В выемках, отрытых до необходимых глубины и ширины под глинистым раствором, этот раствор постепенно замещают, используя в качестве несущих или ограждающих конструкций

монолитный бетон, сборные элементы, различного рода смеси глины с цементом или другими материалами.

Наилучшими тиксотробными свойствами обладают бентонитовые глины. Сущность действия глинистого раствора заключается в том, что создается гидростатическое давление на стенки траншеи, препятствующее их обрушению, кроме этого на стенках образуется практически водонепроницаемая пленка из глины толщиной 2. 5 мм. Глинизация стенок выемок позволяет отказаться от таких вспомогательных и трудоемких работ, как забивка шпунта, водопонижение и замораживание грунта.

При отрывке траншей используют оборудование циклического и непрерывного действия; обычно ширина траншей составляет 500. 1б00 мм, но может доходить до 1500. 2000 мм.

Для разработки траншей под защитой глинистого раствора применяют землеройные машины общего назначения — грейферы, драглайны и обратные лопаты; буровые установки вращательного и ударного бурения и специальные ковшовые, фрезерные и струговые установки.

Буровое оборудование позволяет устраивать «стену в грунте» в любых

грунтовых условиях при глубине заглубления до 100 м. ‘

Нецелесообразно применять метод «стена в грунте» в следующих случаях:

в грунтах с пустотами и кавернами, на рыхлых свалочных грунтах;

на участках с бывшей каменной кладкой, обломками бетонных и железобетонных элементов, металлических конструкций и т.д.;

при наличии напорных подземных вод или зон большой местной фильтрации грунтов.

Наиболее простая технология работ при устройстве противофильтрационных завес, которые обычно выполняются из монолитного бетона, глин тяжелых, ломовых и твердых. Назначение завес — предохранение плотин от проникновения воды за тело плотины.

Противофильтрационная завеса может быть применена при отрывке котлованов для предохранения их от затопления подземными водами. Отпадает потребность в замораживании грунта или понижения уровня грунтовых вод иглофильтровыми понизительными установками. Завеса — решение постоянного действия, в то время как остальные методы используются только на период производства работ, хотя грунтовые воды могут быть очень агрессивными.

Работы по отрывке траншей, как и производство последующих работ, в случае близкого расположения фундаментов существующих зданий выполняют отдельными захватками, обычно через одну, т.е. первая, третья, вторая, пятая, четвертая и т.д.

Длину захватки бетонирования назначают от 3 до 6 м и определяют по следующим критериям:

условиям обеспечения устойчивости траншеи;

принятой интенсивности бетонирования;

типу машин, разрабатывающих траншею;

? конструкции и назначению «стены в грунте».

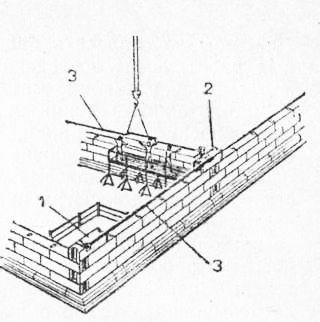

Последовательность работ при устройстве монолитных конструкций по методу «стена в грунте» (рис. 1):

забуривание торцевых скважин на захватке;

разработка траншеи участками или последовательно на всю длину при постоянном заполнении открытой полости бетонитовым раствором с ограничителями, разделяющими траншею на отдельные захватки;

монтаж на полностью отрытой захватке арматурных каркасов и опускание на дно траншеи бетонолитных труб;

укладка бетонной смеси методом вертикально перемещаемой трубы с вытеснением глинистого раствора в запасную емкость или на соседний, разрабатываемый участок траншеи.

Арматура — пространственный каркас из стали периодического профиля

должен быть уже траншеи на 10. 12 см. Перед опусканием арматурных

каркасов в траншею стержни целесообразно смачивать водой для уменьшения толщины налипаемой глинистой пленки и увеличения сцепления арматуры с бетоном.

Бетонирование осуществляют методом вертикально перемещаемой трубы с непрерывной укладкой бетонной смеси и равномерным заполнением смесью всей захватки снизу вверх.

Бетонолитные трубы — металлические трубы диаметром 250. 300 мм, толщина стенок 8. 10 мм, горловина — на объем трубы, съемный клапан ниже горловины, пыжи из мешковины.

Ограничители размеров захватки:

? при глубине траншеи до 15 м трубы диаметром, меньшим ширины траншеи на 30. 50 мм; их извлекают через 3. 5 ч после окончания бетонирования на захватке, и образовавшаяся полость сразу заполняется бетонной смесью;

? при глубине траншеи до 30 м устанавливают ограничитель в виде стального листа, который приваривается к арматурному каркасу; при необходимости лист усиливается приваркой швеллеров.

При длине захватки более 3 м бетонирование обычно осуществляют через две бетонолитные трубы одновременно. Для повышения пластичности бетона и его удобоукладываемости применяют пластифицирующие добавки — спиртовую барду, суперпластификаторы.

Перерывы в бетонировании — до 1,5 ч летом и до 30 мин — зимой.

Бетонную смесь укладывают до уровня, превышающего высоту конструкции на 10. 15 см для последующего удаления слоя бетона, загрязненного глинистыми частицами. При использовании виброуплотнения вибраторы укрепляют на нижнем конце бетонолитной трубы. При трубах длиной до 20 м применяют один вибратор, при длинах до 50 м — два вибратора.

Трубы на границе захваток обязательно извлекают. Раннее извлечение приводит к разрушению кромок образовавшейся сферической оболочки, что нежелательно, а позднее приводит к защемлению трубы между бетоном и землей и требуются значительные усилия для ее

извлечения. Поэтому часто просто ставят неизвлекаемые перемычки из листового железа, швеллеров или двутавров, обязательно привариваемых к арматурным каркасам сооружения.

Иногда для укрепления устья траншеи от разрушения и осыпания устраивают из сборных элементов или металла форшахты — оголовки траншей глубиной до 1 м для усиления верхних слоев грунта, или это траншея с укрепленными на глубину до 1 м верхними частями стенок.

Недостатки монолитного решения «стены в грунте»: ухудшается сцепление арматуры с бетоном, так как на поверхность арматуры налипают частицы глинистого раствора; много сложностей возникает при производстве работ в зимних условиях, поэтому, когда позволяют условия, используют сборный и сборно-монолитные варианты.

Применение сборного железобетона позволяет:

? повысить индустриальность производства работ;

? применять конструкции рациональной формы: пустотные, тавровые и двутавровые;

? иметь гарантии качества возведенного сооружения.

Недостатки сборного железобетона: требуется специальная технологическая оснастка для изготовления изделий, каждый раз своего сечения и длины; сложность транспортирования изделий на строительную площадку; требуются мощные монтажные краны; стоимость сборного железобетона значительно выше, чем монолитного.

Вертикальные зазоры между сборными элементами заполняются цементным раствором при сухом способе производства работ. При мокром способе наружную пазуху траншеи заполняют цементно-песчаным раствором, а внутреннюю — песчано-гравийной смесью. Наружное заполнение в дальнейшем будет служить в качестве гидроизоляции. Применяют два варианта сборно-монолитного решения:

1) нижняя часть сооружения до определенного уровня состоит из монолитного бетона, вышележащие конструкции — из сборных элементов;

2) сборные элементы применяют в виде опалубки — облицовки устанавливают к внутренней поверхности траншеи, наружная полость заполняется монолитным бетоном.

При строительстве туннелей и замкнутых в плане сооружений после устройства стен грунт извлекается из внутренней части сооружения и его отвозят в отвал, днище бетонируют или устраивают фундаменты под внутренние конструкции сооружения.

Рис.1. Технологическая схема устройства стены в грунте:

1-устройство форшахты (укрепление верха траншеи); 2 — рытье траншеи на длину |захватки;

3 — установка ограничителей (перемычек между захватками); 4 — монтаж арматурных каркасов;

5 — бетонирование на захватке методом вертикально перемещаемой трубы

3. Заглубленные сооружения, возводимые, но методу «стена в грунте».

Основными признаками для классификации заглубленных сооружений и их конструкций являются назначение сооружения, объемно-планировочное и конструктивное решение, примененные материалы.

По назначению заглубленные сооружения, возводимые методом «стена в грунте», можно классифицировать следующим образом:

— промышленные — подземные этажи и фундаменты промышленных зданий, скиповые ямы, установки непрерывной разливки стали, колодцы для дробильных цехов горно-обогатительных комбинатов, бункерные ямы под вагоноопрокидыватели; технологические галереи, туннели и др.;

— жилищно-гражданские — подземные этажи и фундаменты жилых и общественных зданий, закладываемых на глубину до 30 м;

— транспортные — подземные переезды и переходы под улицами с интенсивным движением, станции и туннели метрополитенов мелкого заложения; подземные автомагистрали;

подземные автогаражи и автостоянки и другие подсобные сооружения, закладываемые на глубине до 25—30 м;

— гидротехнические — водозаборы и насосные станции, располагаемые в берегах рек, водохранилищ и озер; противофильтрационные диафрагмы, устраиваемые как в теле, так и в основании гидротехнических подпорных сооружений на реках, в прудах-накопителях для промышленных сточных вод, не поддающихся очистке и загрязняющих поверхностные и подземные воды; каналы и дренажные коллекторы; противооползневые и многие другие подобные инженерные сооружения.

По конфигурации эти сооружения и конструкции разделяют на:

— линейные, состоящие только из одной протяженной стены (противофильтрационные диафрагмы, подпорные стены, ленточные фундаменты глубокого заложения и другие подобные сооружения);

— линейно-протяженные, имеющие две протяженные ограждающие стены, обычно параллельные друг другу (галереи, коллекторы для совмещенной прокладки инженерных сетей, туннели с вертикальными стенами и др.);

— сооружения колодезного типа с вертикальными стенами — круглые, прямоугольные и многоугольные в плане (подземные этажи зданий, подвалы, колодцы дробильных цехов горно-обогатительных комбинатов, бункерные ямы, насосные станции и станции метро), колодезные опоры глубокого заложения и другие сооружения.

По отношению к водоупору стены в грунте подразделяются на совершенные, доведенные до водоупорного пласта (естественного или искусственного) и плотно врезанные в него, несовершенные (висячие), не доведенные до водоупорного пласта.

По материалу наиболее распространены:

— железобетонные несущие ограждающие стены сооружений, воспринимающие вертикальные и горизонтальные нагрузки;

— бетонные, воспринимающие вертикальные нагрузки, а также служащие одновременно противофильтрационными диафрагмами;

— глиногрунтовые, являющиеся противофильтрационными, которые выполняются из естественных или искусственных водоупорных глиногрунтовых материалов, а при их отсутствии — из суглинков в сочетании с синтетическими пленками.

По конструкции «стены в грунте» могут быть:

— монолитные бетонные, состоящие из отдельных плотно сопряженных между собой секций;

— монолитные железобетонные, состоящие из отдельных плотно сопряженных между собой секций с непрерывной горизонтальной арматурой, проходящей через стыки секций, или с горизонтальной арматурой, прерывающейся в стыках секций;

— сборные одноярусные — из панелей плоских, ребристых и коробчатых с вертикальными стыками между ними;

— сборные многоярусные — из панелей плоских, ребристых и коробчатых с вертикальными и горизонтальными стыками;

— сборные, состоящие из колонн с боковыми пазами;

— сборные из блоков с вертикальными пустотами-ячейками, омоноличенные армированным бетоном в вертикальных колодцах-пустотах;

— комбинированные многоярусные с ярусами из разных материалов: обычно нижний ярус из глиногрунтовых материалов или бетона (только противофильтрационный), а верхние ярусы, одновременно несущие и противофильтрационные, — из сборного или монолитного железобетона.

Конструктивные решения подземных сооружений представлены на рис. 1.1.

Способы возведения сооружений методом «стена в грунте»

Метод «стена в грунте» характеризуется как различными способами выполнения отдельных технологических процессов, так и общей последовательностью их осуществления. При строительстве стен в грунте в разных условиях выполняются следующие основные технологические процессы:

— бурение одиночных скважин насухо в устойчивых грунтах, а в неустойчивых — под глинистой суспензией или с применением обсадных труб с использованием соответственно шнековых, ударных или вращательных (лопастных и шарошечных долот) буровых станков;

— разработка коротких траншей под глинистой суспензией способом секущихся скважин;

— разработка горизонтальными слоями сверху вниз под глинистой суспензией коротких траншей отдельными захватками через одну грейферами или длинных траншей пионерным способом, то есть сразу на всю глубину с непрерывным наращиванием длины траншеи (обратной лопатой, драглайном, многоковшовым или штанговым экскаватором, а также бурофрезерными машинами);

— устройство монолитных стен в грунте отдельными секциями из твердеющих материалов (бетон, железобетон) или пионерной отсыпкой нетвердеющих материалов (глиногрунтовых, при необходимости в сочетании с пленками);

— устройство сборных железобетонных стен из плоских, ребристых, коробчатых панелей, иногда в сочетании с направляющими колоннами.

На основе этих процессов созданы следующие основные способы строительства стен в грунте:

— «секущихся свай», при котором буронабивная стена составляется из вертикальных свай, расположенных в одном створе при частичной врезке свай второй очереди в сваи первой очереди;

— монолитных стен в грунте путем строительства их отдельными секциями в траншеях из «секущихся скважин»;

одноярусных «сборных стен в грунте» с рабочим стыком между стеновыми плоскими и ребристыми панелями и с нерабочими стыками;

— сборных многоярусных стен в грунте с рабочими вертикальными и горизонтальными стыками между стеновыми панелями;

— сборномонолитных стен в грунте из коробчатых стеновых панелей с рабочими их стыками и замоноличиванием вертикальных пустот-колодцев;

— комбинированных стен в грунте, сочетающих в себе верхние ярусы несущих стен при нижнем противофильтрационном ярусе;

— комбинированных стен заглубленных сооружений в водоносных пластах большой или неограниченной мощности с созданием на требуемой глубине в основании искусственного водоупора.

Эффективная область применения метода «стена в грунте»

Эффективность метода «стена в грунте» может проявляться двояко: когда метод «стена в грунте» является единственным технически возможным методом строительства и его нельзя заменить никаким другим методом, а также когда из нескольких технически возможных методов строительства заглубленного сооружения метод «стена в грунте» является наиболее эффективным по выбранному критерию сравнения. В первом случае область эффективности называют областью незаменимости метода «стена в грунте». Во втором — областью сравнительной экономической эффективности.

К области незаменимости метода «стена в грунте» относятся, в частности, следующие случаи:

— сооружение имеет в плане большие размеры и очень сложную конфигурацию, что исключает возможность успешного применения метода опускного колодца из-за большой вероятности его частых перекосов при опускании, а большая глубина заложения сооружения в водонасыщенных неустойчивых грунтах и сжатые сроки исключают возможность строительства его в открытом котловане;

— сооружение имеет разную ступенчато- или плавно меняющуюся глубину заложения стен по его периметру, что также исключает возможность его возведения методами опускного колодца и в открытом котловане;

— сооружение закладывается на значительную глубину в сильно проницаемых суффозионных и подверженных выпору грунтах в условиях отсутствия в его основании водоупорных пластов для сопряжения с ними противофильтрационных шпунтовых или ледопородных диафрагм;

— сооружение большого размера в плане и большой глубины строится в суровых климатических условиях при длительном периоде морозов, что практически исключает его возведение опускным методом из-за опасности примерзания конструкций к окружающему грунту, а возведение его в открытом котловане невозможно в требуемые сроки из-за сильных морозов;

— строительство сооружения производится в непосредственной близости от существующих зданий и сооружений на стесненной площадке, когда опускной метод и строительство в открытом котловане исключаются из-за возникновения опасности нарушить устойчивость смежных сооружений (эти случаи наиболее часты в связи с реконструкцией и расширением промышленных предприятий и подземных объектов в городах);

— сооружение является незамкнутым, то есть линейным или линейно-протяженным (противофильтрационная диафрагма, подпорная стенка или галерея), осуществление которого методом опускного колодца вообще невозможно, а сооружение в открытом котловане также заведомо исключается из-за явной технической нецелесообразности (большие глубины заложения);

— сооружение представляет собой канализационный коллектор, который необходимо уложить в короткие сроки в неустойчивых водонасыщенных грунтах в глубокой траншее при отсутствии металлического шпунта.

Из приведенных примеров незаменимости метода «стена в грунте» видна особо важная роль, которую играет этот метод в техническом прогрессе строительства заглубленных сооружений.

Исследования показали, что метод «стена в грунте» при разных грунтовых условиях, разных размерах сооружений в плане и по глубине заложения имеет область применения более широкую, чем методы строительства в открытом котловане и опускного колодца .

Наряду с выяснением области незаменимости или сравнительной эффективности метода «стена в грунте» следует установить также и область неприменимости этого метода:

— крупнообломочные грунты с пустотами между отдельными камнями, не заполненными мелкозернистыми грунтами, в результате чего глинистая суспензия с большими скоростями проваливается в грунт и траншею создать не удается;

— карстовые грунты с пустотами, которые также могут служить путями для утечки глинистой суспензии, в результате чего ее горизонты в траншее не удается поддержать на нужном уровне, что приводит к быстрому обрушению стенок траншеи;

— текучие илы, особенно когда они залегают у поверхности земли;

— насыпные грунты на территории современных и древних свалок, имеющие включения твердых, в частности металлических предметов, таких как рельсы и балки, а также пересекающие трассу траншеи, подземные сооружения и инженерные сети, перенос которых невозможен;

— твердые включения, в частности валуны, если их размеры превышают 150—200 мм.

Преимущества метода «стена в грунте» настолько велики, что поиски путей преодоления приведенных выше ограничительных факторов ведутся очень интенсивно.

4. Область применения

Метод «стена в грунте» предназначен для возведения заглубленных в грунт сооружений различного назначения. Сущность его заключается в том, что стены заглубленного сооружения возводят в узких и глубоких траншеях, вертикальные борта которых удерживаются от обрушения при помощи глинистой суспензии, создающей избыточное гидростатическое давление на грунт и выполняющей роль крепления траншеи.

После устройства в грунте траншей необходимых размеров их заполняют (в зависимости от конструкции и назначения сооружения) монолитным железобетоном, сборными железобетонными элементами или глиногрунтовыми материалами. В результате этого в грунте формируют несущие стены сооружений или противофильтрационные диафрагмы. Метод «стена в грунте» используется при возведении подземных частей и конструкций промышленных, энергетических и гражданских зданий, гидротехнических, транспортных, водопроводно-канализационных инженерных сооружений. В промышленном строительстве методом «стена в грунте» возводятся:

— для комплексов черной металлургии — туннели окалины, скиповые ямы доменных печей, подземные части бункерных эстакад и установок грануляции шлаков, подземные части установок непрерывной разливки стали, корпуса приема и первичного дробления руды, склады для хранения сыпучих материалов;

— для энергетики — вагоноопрокидыватели, транспортерные галереи, атомные реакторы, емкости для хранения отходов;

— для легкой и машиностроительной промышленности — рециркуляционные каналы прядильных фабрик, технологические подвальные помещения, коммуникационные туннели.

Широкое применение метод «стена в грунте» находит при возведении гидротехнических и водопроводно-канализационных сооружений, таких как водозаборы, водопроводные и канализационные насосные станции, емкостные сооружения и сооружения для очистки воды и стоков, противофильтрационные диафрагмы для защиты от утечки воды и стоков в окружающий грунт, а также противофильтрационные диафрагмы для защиты карьеров и котлованов от притока грунтовых вод.

Метод «стена в грунте» обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами строительства:

— появляется возможность устройства глубоких котлованов в непосредственной близости от существующих зданий и сооружений, что особенно важно при строительстве в стесненных условиях, а также при реконструкции сооружений;

— резко уменьшается, а в некоторых случаях отпадает необходимость в устройстве водопонижения или водоотлива;

уменьшаются объемы земляных работ;

— отпадает необходимость в устройстве обратных засыпок и, следовательно, исключаются неравномерные осадки и просадки полов и отмосток в процессе их эксплуатации;

— появляется возможность одновременно производить работы по устройству надземных и подземных частей зданий, что резко сокращает сроки их строительства.

5. Машины и оборудовании.

Для проходки скважин при устройстве стен в грунте, состоящих из секущихся свай, могут быть использованы практически все буровые машины, применяемые для устройства буронабивных свай, описанные в главе VI. Наибольшее распространение при устройстве стен в грунте и противофильтрационных завес в СССР получили станки ударно-канатного бурения, такие, как

УКС-22М, УКС-ЗОМ, БС-1М. Схема устройства бетоносвайных стен показана на рис. VI-10.

Рис. VI-10. Схема устройства свайных стенок

а — выбуренная порода; 1 — буровой станок; 2 —штанга; 3— долото; 4—насос; 5—вибрационное сито; 6 — направляющая труба; I — скважины первой очереди; II—скважины второй очереди

Устройство непрерывных траншейных стен и противофильтрационных завес для отрывки траншей осуществляется драглайнами, грейферами (разработанными «Фундаментпроектом», НИИСП Госстроя УССР и др.), машинами ВНИИГС, ВИОГЕМ.

В энергетическом строительстве бурение скважин, образующих непрерывную, траншею производит агрегат СВД-500, разработанный Киевским проектно-конструкторским отделом института Гидропроект. Агрегат предназначен для устройства стенок различного назначения; он выпускается Челябинским механическим заводом Главэнергостроймеханизации предприятием Министерства энергетики и электрификации СССР.

Агрегат СВД-500 состоит из следующих основных частей: экскаватора Э-505 (или Э-652) со снятой стрелой, рамы, направляющего шаблона, эрлифтной системы, а также бурового агрегата, который представляет собой электробур со встроенным приводом. Для выполнения работ агрегатом необходимо также иметь два компрессора ДК-9 и глиномешалку МГ-2-4. Общий вес агрегата 480 ООО Н.

Ниже приведена техническая характеристика агрегата СВД-500.

Ширина траншеи, мм 480—500

Глубина, м до 20

Производительность, м/ч 0,5—2

Мощность привода буровой машины, кВт . 94

Частота вращения бура, об/мин 256

Вес буровой машины, Н . . . * * » 24 500

Производительность эрлифта, м3/ч . 300—600

Выбуренная агрегатом непрерывная траншея для бетонирования разделяется на отдельные элементы с помощью трубчатого разделительного шаблона, извлекаемого после твердения бетона. Методы бетонирования аналогичны применяемым при других способах устройства стенок

Машины и оборудование применяемые за рубежом.

Рис. VI-11. Схема сооружения траншей методом ELSE

а, б — разработка траншеи; в — разработка удлинения траншеи; г — бетонирование; 1 — направляющая мачта; 2 —скреперный ковш; 3 — бентонитовый раствор; 4 — бетон

Метод ELSE основан на использовании специального скреперного ковша, передвигающегося по жесткой направляющей мачте (рис. VI-11). Направляющая мачта опускается в траншею по мере ее разработки. При необходимости мачта может разбивать крупные включения породы. Грунт вынимается ковшом из-под бентонитового раствора.

Ширина траншеи определяется размерами ковша и может достигать 0,4; 0,5; 0,7; 0,8 м. Максимальная глубина траншеи 25 м. Траншеи чаще всего разрабатываются секциями длиной 3—6 м, но можно, переставляя агрегат, прорезать и непрерывную траншею.

Преимущество метода — отсутствие шума и вибраций. Однако валуны и крепкие породы являются серьезным препятствием и ограничивают применение этого метода.

Рис. VI-12. Схема бурения траншей методом «Радио — Маркони»

1 — бентонитовый раствор; 2 — насос; 3 — долото; 4— опережающие скважины; I—пионерная траншея. Последовательность разработки показана стрелками

Метод «Радио — Маркони» (или «Солетанж») основан на ударном принципе бурения снарядом, совмещенным с эрлифтом (рис. VI-12). После выемки пионерной траншеи и заполнения ее бентонитовым раствором бурят по краям траншеи на полную глубину направляющие скважины. Затем буровая машина перемещается вдоль оси траншеи и слоями разрабатывает грунт.

Бурение происходит с обратной циркуляцией глинистого раствора. Ударное бурение производится долотом, скользящим по неподвижной колонне всасывающих труб. Выбуренная порода и раствор подаются на очистную систему (вибросита и гидроциклоны) центробежным насосом. Буровая машина перемещается по рельсам и может делать траншеи прямолинейные и криволинейные в плане.

Стенка возводится бурением и бетонированием вначале траншеи первой очереди с последующим замыканием оставшихся промежутков элементами второй очереди. Бетон укладывают способом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ). Французская фирма «Солетанж» выпускает специальные агрегаты для проходки траншей и скважин. Техническая характеристика наиболее распространенного агрегата CLS-58, следующая:

Глубина бурения скважин, м . w « , до 150

Ширина траншеи, м » 0,5—1,2

Грузоподъемность лебедок, кг . . 2000 и 2500

Производительность насосов:

циркуляционного, м3/ч 480

вспомогательного, м3/ч 14,8

вакуумного, л/мин 1800

гидроциклонного, л/мин . , . . . 2500

Скорость передвижения, м/мин . 1,32—2,57

Установленная мощность двигателей,

кВт до 196

Производительность агрегата, м2/ч . . 0,5—4

Рис. VI-13. Схема устройства траншей методом «ИКОС — Федер»

а — бурение опережающей скважины; б — разработка траншеи грейфером; в — бетонирование траншеи; г — разпаботка долотом с раздвижными кромками промежутка между забетонированными элементами; 1 — долото; 2—насос; 3 — вибросито; 4 — бентонитовый раствор; 5 — опалубочная труба; 6 — долото с раздвижными кромками; 7 — бетон; 8 —

опережающие скважины. Направление движения материалоз (бентонитового раствора, бетона) показано стрелками

Метод «ИКОС-Федер» (рис. VI-13) основан на применении грейферного бурения под бентонитовым раствором. Грейферные ковши имеют удлиненную форму и большой вес. Челюсти ковша снабжены механическим или гидравлическим приводом. Грейфер подвешивается на канате, а для небольших глубин — на жесткой штанге.

Из-за цикличности процесса разработки траншеи при ее углублении производительность агрегата снижается.

Метод «Титания» основан на использовании вращательного бурения. Для бурения скважины с обратной циркуляцией глинистого раствора на полную глубину буду- . щей траншеи колонна буровых труб оборудуется резцами, расположенными по всей ее высоте с небольшими промежутками.

Одновременно с вращением буровой колонне сообщается движение вверх-вниз на 0,3—0,5 м (примерное расстояние между резцами), а весь агрегат медленно перемещается вдоль оси стенки, образуя траншею на всю глубину. Циркуляция глинистого раствора по трубам диаметром 150 мм обеспечивается насосом. Ширина траншеи 0,4—1 м. Весит агрегат около 60 000 Н. Рассматриваемый способ может применяться в легких грунтах при создании стенок на небольшую глубину. Бетонирование осуществляется отрезками длиной 2—6 м, которые отделяются специальным металлическим шаблоном.

Станки для бурения траншей способом, сходным с методом «Титания», выпускаются также фирмой «Зальцгиттер» ФРГ.

Оборудование аналогичного типа выпускается в ГДР, США и в других странах..

Источник: referatbank.ru

1. Основные положения технологии возведения зданий и сооружений

Строительство является одной из основных сфер производственной деятельности человека . В процессе строительного производства создаются отдельные элементы , конструкции и в конечном итоге здания и сооружения .

Многообразие типов зданий и сооружений порождает необходимость в их классификации .

Здание – строительная система , состоящая из несущих и ограждающих конструкций , образующих замкнутый объём . Предназначается для пребыва — ния людей и выполнения ими своих функциональных потребностей ( жильё , отдых , работа , учёба , быт ), а так же для размещения технологического обору — дования ( трансформаторные подстанции , насосные ).

Классификация по назначению :

— жилые , предназначены для проживания людей ;

— общественные , обеспечивают удовлетворение трудовых , обществен — ных и бытовых потребностей населения . К ним относятся админи — стративные , учебные , культурно — массовые , зрелищные , спортивные , торговые и бытовые здания ;

— производственные , в которых создаются , хранятся и перерабатывают — ся предметы материального производства и энергоресурсы .

Классификация по конструктивно — технологическим признакам :

— каменные , из кирпича и мелкоштучных элементов ;

— крупнопанельные , из сборных железобетонных панелей и плит ;

— каркасные . Несущие конструкции представлены металлическим , железобетонным или деревянным каркасом , на который монтируются различные ограждающие элементы ;

— из монолитного железобетона ;

— из сборных объёмных элементов ( блоков ).

Различные типы зданий возводятся по различным технологиям .

Сооружение – объёмная , плоскостная или линейная строительная систе — ма , состоящая из самонесущих и ограждающих конструкций . Предназнача —

ется для технологических потребностей производства , транспортных комму — никаций , безопасности и комфортности проживания людей .

Классификация по назначению :

— транспортные , предназначенные для функционирования железнодорожного , авиационного и водного транспорта ;

— гидротехнические ( речные и морские ), обеспечивают хозяйственную деятельность человека на естественных и искусственных водоёмах ;

— ёмкостные , предназначенные для хранения жидких и газообразных веществ ;

— грунтозащитные ( подпорные стенки , селеприёмники , защитные козырьки от лавин на дорогах и др .);

— сооружения связи ( радиоантенны , телевышки ),

— технологические сооружения промышленных предприятий

( эстакады , этажерки , транспортёры и др ). Обеспечивают

функционирование технологических линий по производству промышленной продукции ;

— сооружения сельскохозяйственных предприятий .

Частным случаем сооружений можно считать инженерные сети ( водоснабжение , водоотведение , теплоснабжение , электроснабжение , связь , технологические сети промышленных предприятий , нефте и газопроводы ).

Инженерные сети – сооружения ( трубопроводы , кабели , тоннели ),

объединённые в системы и предназначенные для перемещения различных сред и энергоресурсов .

Сооружения возводятся из различных строительных материалов ( грунт , металл , бетон , железобетон , дерево ).

Основное назначение строительной отрасли – производство строительной продукции .

Строительная продукция – законченные строительством здания , сооружения и их элементы .

В создании строительной продукции большую роль играют технологии её производства , как в целом , так и отдельных частей . Технология определяет в каком порядке и каким способом должен протекать строительный процесс , который является сочетанием трёх основных элементов любого производ — ства : трудовые ресурсы + предметы труда ( материальные ресурсы ) + техни — ческие средства ( орудия труда ). Поэтому технологические регламенты строительных работ можно считать « четвёртым элементом » строительного процесса .

Технология возведения зданий и сооружений ( ТВЗ ) объединяет простые и сложные технологические процессы , различающиеся по основным элементам производства . Эффективность технологии зависит от уровня взаимодействия процессов . Чем выше уровень их сочетания , тем эффективнее технология .

Строительная продукция ( СП ) разделяется на уровни :

1 уровень – строительная конструкция ( элемент части здания или соору — жения : блок , плита , ферма , колонна и т . д .);

2 уровень — элемент строительной продукции ( выполненные части зданий : фундамент , стены , этаж и др .);

3 уровень – строительная продукция ( готовые здания и сооружения ). Производственные процессы , в результате которых получается продук —

ция , разделяются на :

— частные ( соответствуют 1 уровню СП );

— специализированные ( соответствуют 2 уровню СП );

— объектные (( соответствуют 3 уровню СП ).

Технологии возведения зданий и сооружений основываются на целом ряде общих принципов , главными из которых являются следующие :

— технологии строительных процессов должны отвечать современному уровню и быть конкурентноспособны ;

— строительная продукция должна отвечать требованиям государ — ственных стандартов ;

— основным и ведущим строительным процессом является технологический процесс возведения несущих ( или основных ) конструкций зданий ( сооружений );

— возведения несущих конструкций должно выполнятся таким образом , чтобы обеспечить геометрическую неизменяемость , пространствен — ную устойчивость и прочность каждой конструктивной ячейки , отдельных частей и здания в целом ;

— ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ ;

— общестроительные и специализированные работы , сопутствующие ведущему процессу , максимально совмещаются с основным поцессом по возведению коробки здания ;

— ведущий строительный процесс осуществляются только в полной технологической увязке со всеми смежными работами , своевременно

разворачивая фронт работ и создавая условия для применения механизации ;

— основным грузоподъёмным средством является грузоподъёмный механизм , который закрепляется за специализированным потоком ;

— механизация работ должна быть комплексная с максимальным использованием ведущей машины ;

— уровень качества выпускаемой продукции должен отвечать нормируемым параметрам ,

— орудия и предметы труда должны отвечать современным технологиям , поступление их на строительную площадку должно быть строго регламентировано технологической необходимостью ( по времени и по объёму );

Строительная продукция ( СП ) разделяется на уровни :

1 уровень — строительная конструкция ( элемент части здания или соору — жения : блок , плита , ферма , колонна и т . д .);

2 уровень — элемент строительной продукции ( выполненные части зданий : фундамент , стены , этаж и др .);

3 уровень — строительная продукция ( готовые здания и сооружения ). Производственные процессы , в результате которых получается продукция ,

— частные ( соответствуют 1 уровню СП );

— специализированные ( соответствуют 2 уровню СП );

— объектные (( соответствуют 3 уровню СП ).

Технологии возведения зданий и сооружений основываются на целом ряде общих принципов , главными из которых являются следующие :

— технологии строительных процессов должны отвечать современному уровню и быть конкурентноспособны ;

— строительная продукция должна отвечать требованиям государственных стандартов ;

— основным и ведущим строительным процессом является технологический процесс возведения несущих ( или основных ) конструкций зданий ( сооружений );

— возведения несущих конструкций должно выполнятся таким образом , чтобы обеспечить геометрическую неизменяемость , пространственную устойчивость и прочность каждой конструктивной ячейки , отдельных частей и здания в целом ;

— ведущие процессы осуществляются поточными методами производства работ ;

— общестроительные и специализированные работы , сопутствующие ведущему процессу , максимально совмещаются с основным поцессом по возведению коробки здания ;

— ведущий строительный процесс осуществляются только в полной технологической увязке со всеми смежными работами , своевременно

разворачивая фронт работ и создавая условия для применения механизации ;

— основным грузоподъёмным средством является грузоподъёмный механизм , который закрепляется за специализированным потоком ;

— механизация работ должна быть комплексная с максимальным использованием ведущей машины ;

— уровень качества выпускаемой продукции должен отвечать нормируемым параметрам ,

— орудия и предметы труда должны отвечать современным технологиям ,

поступление их на строительную площадку должно быть строго регламентировано технологической необходимостью ( по времени и по объёму );

— технологические процессы должны быть обеспечены средствами безопасности и не наносить ущерба окружающей среде .

1.2. Технологические режимы.

Технологические режимы — физические , физико — химические , химические , гидро — механические , механические и другие процессы , обладающие соответствующими параметрами , которые определяют распорядок действий и условия работы ( технологию производства работ ).

В технологиях возведения зданий и сооружений указанные режимы рассматриваются не в отрыве друг от друга , а в определённой совокупности . Требуется такое сочетание указанных параметров , которое позволяет

регулировать общий процесс возведения здания с сохранением основных принципов технологий — непрерывности производства , интенсивности труда , необходимых режимов труда и безопасных условий работы .

Главными параметрами технологических режимов являются :

— температурные пределы применения материалов ;

— относительная влажность воздуха ;

— жизнеспособность в зависимости от температура воздуха ;

— эксплуатационные режимы машин .

Некоторые из указанных параметров технологических режимов носят постоянные характеристики в течении всего технологического процесса , а другие — только на определённый период времени .

Температура , относительная влажность и скорость движения воздуха ре — гламентируют технические условия на материалы , изделия и конструкции , а так же санитарные нормы . Например , одни технологические процессы допускается выполнять при температуре воздуха не ниже +5 о С , другие до — 20 о С .

Эксплуатационные режимы машин так же регламентированы , их параметры и характеристики содержатся в паспортах и технических условиях . Эта информация необходима при проектировании механизации работ .

1.3. Параметры технологического процесса возведения здания или сооружения.

Производственный процесс возведения здания или сооружения является совокупностью отдельных частных и комплексных технологических процессов , которые протекают в пространстве и времени .

Организация строительного процесса в пространстве обеспечивается ра —

зделением конструктивного объёма строящегося здания или сооружения на фронты работ , которые являются основными пространственными параметрами. Фронты работ , в свою очередь , делятся на : участки , захватки , делянки , ярусы , монтажные участки , блоки бетонирования , карты , технологические узлы .

Участок — часть здания ( сооружения ), в пределах которого существуют одинаковые производственные условия , дающие возможность применять одинаковые методы и технические средства ( температурные блоки промыш — ленных зданий , секции жилых зданий ).

Захватка — часть здания ( сооружения ) в пределах которого повторяются одинаковые комплексы строительных процессов . Они характеризуются примерно равными трудоёмкостью , составом и количеством строительных процессов , а так же продолжительностью их выполнения ( этаж , часть этажа , гргуппа элементов , количество комнат под отделку , часть котлована и др .). фронт

работ на захватке должен быть достаточным для одновременной работы бригады или звена .

Делянка — фронт работ для звена или отдельного рабочего .

Ярус — частный случай захватки . Представляет собой часть объёма здания ( сооружения ), или отдельной конструкции , разделённой по высоте . Этот параметр наиболее часто применяется в каменных ( ярус кладки ), бетонных ( блок бетонирования ), монтажных ( высота конструктивного элемента ) процессах .

Монтажный участок — частный случай захватки , при выполнении стро — ительно — монтажных работ ( несколько ячеек многоэтажного каркасного здания ).

Блок бетонирования — часть объёма бетонной ( железобетонной ) конст — рукции , разбитой по конструктивным или технологическим соображениям .

Карта – часть фронта работ плоскостного сооружения ( или конструк — ции ) принимаемого в качестве захватки ( земляные сооружения , полы , доро — ги ).

Технологический узел – разновидность монтажного участка , габариты которого определяются требованиями одновременного монтажа строи — тельных конструкций и технологического оборудования .

Фронт работ является основой для организации рабочих мест бригад и звеньев .

Временные параметры характеризуют продолжительность процесса возведения здания в целом , отдельных технологических циклов или различных элементов строительной продукции . Используются они в календарном планировании .

Результирующими параметрами технологии возведения зданий и соору — жений являются технико — экономические показатели : трудоёмкость , интенси — вность производства , показатели расхода ресурсов и другие .

Направление развития и функционирования технологических строитель — ных процессов зависит от конструктивных особенностей зданий , методов и технологий производства работ . Оно может осуществляться по нескольким

Источник: studfile.net

GardenWeb

Строительство зданий любого назначения требует выполнения многих видов работ: земляных, каменных, монтажных, отделочных, сантехмонтажных, электромонтажных и др. Каждый из этих видов работ выполняется рабочими определенной профессии. Выполняют строительные работы в определенной последовательности. Порядок и способы производства работ устанавливаются в разрабатываемом дополнительно к проекту здания проекте производства работ (ППР).

Принято различать два периода в строительстве объекта: подготовительный и основной.

В подготовительный период выполняют работы, связанные с подготовкой строительства объекта.

Прежде всего на территории будущего строительства создают опорную геодезическую сетку, привязанную к общегосударственной геодезической сетке. Эта сетка состоит из реперов — чаще всего зарытых в землю бетонных столбов, фиксирующих положение основных осей объекта, а также отдельных реперов, у которых строго зафиксирована высота над уровнем моря.

Работы начинают с очистки строительной площадки; освобождают ее от строений, предназначенных к сносу, мешающие деревья пересаживают, а сохраняемые ограждают.

Расчистив площадку, приступают к вертикальной планировке. Срезают растительный слой грунта и складируют его для использования при благоустройстве после окончания строительства объекта. Вертикальную планировку производят по заранее составленному плану. В возвышенных местах срезают лишний грунт, которым засыпают впадины или вывозят. Одновременно устраивают корыта для дорог.

Эти работы выполняют при помощи бульдозеров и скреперов. Подсыпаемые места уплотняют.

В подготовительный период ограждают строительную площадку, монтируют временные здания и сооружения для нужд строительства, прокладывают дороги и сети водо-, электро- и теплоснабжения, устанавливают монтажные краны и другие необходимые машины. Все. эти работы выполняют в соответствии со стройгенпланом, входящим в состав проекта производства работ.

Помимо общеплощадочных строительных работ, в этот период рационально проложить и те подземные коммуникации, которые не используют в период строительства (в частности, теплофикационные и слаботочные коммуникации, канализацию и др.). Если закончить эти работы до начала основного периода, можно полностью проложить постоянные дороги и использовать их во время возведения здания.

Основной период включает строительство подземной части здания, возведение надземной части и отделочные работы.

Работы по строительству подземной части называют нулевым циклом, и его выполняет часто специализированная организация. В нулевой цикл входят отрывка котлована, устройство фундаментов, стен и перекрытия над подвалом, а также устройство вводов водо-, газо- и электроснабжения, выпусков канализации и других сетей, вводимых в здание.

Отрывку котлована и необходимых траншей выполняют экскаваторами. Часть вынутого грунта, пригодного для засыпки пазух между откосами котлована и стенами подвала, оставляют в районе стройплощадки. Излишний грунт используют для подсыпки на данной или другой стройплощадке.

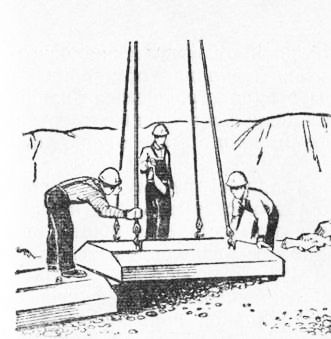

Подземную часть здания в подавляющем большинстве выполняют из сборных бетонных и железобетонных конструкций. Сборные конструкции монтируют при помощи пневмоколесных или гусеничных кранов, передвигаемых по бровке котлована. Жилые здания часто монтируют при помощи специальных кранов на рельсовом ходу. Фундаментные блоки укладывают на песчаную подушку или непосредственно на грунт и выверяют относительно осей здания и по высотной отметке.

По фундаментным блокам устраивают гидроизоляционный слой стяжкой из цементного раствора или из рулонных гидроизоляционных материалов. Монтаж блоков стен подвальной части ведут, устанавливая их на раствор, обычно начиная с удаленной от крана стены. Блоки выверяют при установке по осям здания и по высотным отметкам яруса. Одновременно с монтажом заделывают пазы между блоками.

Помимо монтажа, к строительным работам нулевого цикла относятся устройство полов с щебеночной или бетонной подготовкой, кладка кирпичных перегородок, устройство сборных приямков и сходов в подполье, а также вертикальной гидроизоляции, выполняемой битумными мастиками с помощью гудронатора. Все эти работы выполняют до монтажа перекрытия над подвалом или техническим подпольем. Также до монтажа перекрытия целесообразно уложить трубопроводы коммуникаций, размещаемых в подполье.

После монтажа перекрытий засыпают пазухи талым грунтом и уплотняют его. Одновременно устанавливают в подвале столярные изделия с остеклением оконных проемов и выполняют электромонтажные работы в подземной части здания. Завершают работы нулевого цикла устройством отмостки вокруг здания.

Возведение надземной части здания начинают после полного окончания работ нулевого цикла.

Для подачи на рабочие места строительных материалов и деталей около жилых и общественных зданий со стороны, противоположной входам, устанавливают обычно башенный кран. При строительстве малоэтажных зданий для этой цели могут быть использованы самоходные краны. Мощные самоходные краны применяют также при строительстве промышленных зданий больших габаритов.

Чтобы не отвлекать башенный кран от выполнения основных работ, после возведения 5 этажей здания устанавливают подъемники, подающие материалы в окна строящегося здания. У многоэтажных зданий для этой цели устанавливают грузопассажирские подъемники, которыми, кроме материалов, поднимают на этажи и рабочих.

Строительство надземной части здания наряду с устройством основных конструкций (стен и перекрытий, лестничных клеток и крыши) включает выполнение комплекса общестроительных и специальных работ. Наиболее рационально выполнение этих работ поточным методом.

При этом методе все строительные процессы выполняют по совмещенному графику, по которому параллельно с кирпичной кладкой в каменных зданиях и монтажом конструкций полносборных зданий производят другие общестроительные, а также специальные работы. Ведущим процессом, определяющим ритм потока во времени, является в каменных зданиях кирпичная кладка, а в полносборных — монтаж конструкций. Темпы выполнения остальных строительно-монтажных работ подчиняют темпу и ритму ведущего процесса. Так как правилами техники безопасности запрещено выполнять какие-либо работы по одной вертикали с монтажными, то для одновременного выполнения кладочных и монтажных работ с другими работами здание разбивают на захватки. Пока на одной из захваток ведутся кладочные и монтажные работы, на другой выполняют все остальные.

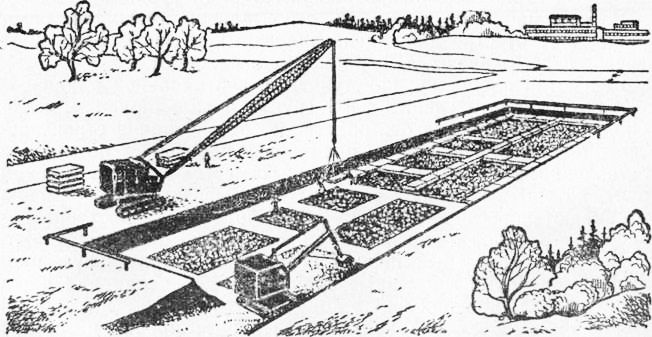

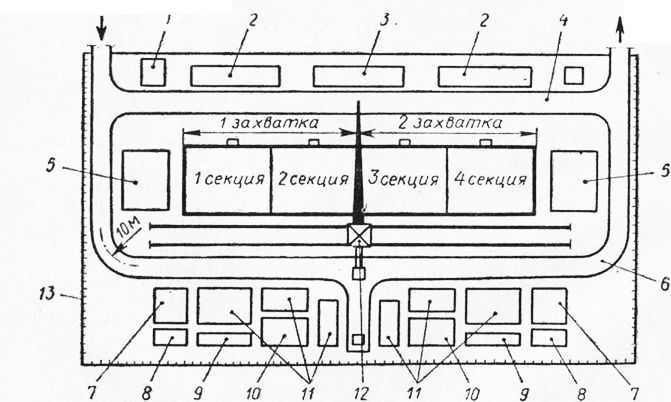

Рис. 4. Схема организации строительства четырехсекционного жилого дома: 1 — контора прораба; 2 — производственная площадка отделочников; 3 — то же, сантехников; 4— проезд со шлаковым покрытием; 5—площадка для складирования панельных подмостей; 6 — дорога из бетонных плит; 7 — гипсобетонные перегородки; 8 — шлакобетонные перегородки; 9— карнизные плиты; 10— сборные железобетонные перегородки; 11 — кирпич; 12— башенный кран; 13 — ограждение стройплощадки.

При правильной организации работ должны соблюдаться следующие основные положения. При кирпичной кладке оставляют отверстия для сантехнических отводов и устраивают штра-бы (канавки) для скрытой проводки.

После устройства стен до укладки плит перекрытия на этаж подают оконные и дверные блоки для заполнения проемов, контейнеры с набором на этаж санитарно-технических и электромонтажных деталей, материалы для засыпки под полы. Следом за кладкой или монтажом устанавливают и стеклят заполнение наружных проемов, штукатурят ниши, в полносборных зданиях устанавливают стояки трубопроводов и приборы отопления, одновременно заделывают отверстия в стенах и перекрытиях; монтируют стояки электроснабжения, устанавливают электрощиты и распаячные коробки, прокладывают скрытую электропроводку. Разравнивают засыпку под полы сразу после укладки скрытой электропроводки. В то же время настилают дощатые полы.

Чтобы избежать повреждения атмосферными осадками, цементную стяжку под полы делают под защитой двух перекрытий жестким раствором, подавая его пневмонагнетателем.

Перед устройством крыши на чердачное перекрытие поднимают утепляющие и другие материалы.

В современном строительстве широко применяют рулонные кровли. Рулонный ковер выполняют из нескольких слоев рубероида, гидроизола или других материалов, наклеиваемых битумными мастиками. Подачу материалов для устройства кровли производят башенным краном. Более рационально производить подачу мастики при помощи автогудронатора. После устройства кровли башенный кран демонтируют, чтобы можно было начать работы по благоустройству.

Отделочные работы. К ним относятся штукатурные, облицовочные и малярные работы, а также устройство верхнего покрытия полов. Отделка является заключительным этапом возведения здания Назначение ее — придать внутренним и наружным поверхностям здания необходимые эксплуатационные конструктивно-технические, санитарно-технические и эстетические свойства.

Приступают к отделочным работам обычно после устройства кровли или под защитой нескольких перекрытий.

Оштукатуривают обычно кирпичные и деревянные поверхности стен внутри помещений. Наружные поверхности зданий оштукатуривают реже, а для некоторых общественных зданий для этой цели применяют декоративные штукатурные смеси. Повсеместное применение для перекрытий железобетонных конструкций исключило из практики трудоемкий процесс оштукатуривания потолков.

Такие конструкции требуют небольшого ремонта поверхности путем нанесения тонкого слоя раствора и отделки мест стыков конструкций. Штукатурные работы (конопатка, оштукатуривание плоскостей, разделка рустов) выполняют после схватывания стяжки. В кирпичных зданиях прокладку трубопроводов совмещают со штукатурными работами.

В зимнее время к выполнению мокрых процессов можно приступать только после включения отопления. Чтобы сократить срок строительства многоэтажных зданий, утепляют один из промежуточных этажей, например шестой, и закольцовывают на нем систему отопления, что позволяет производить все отделочные работы на всех нижних этажах.

Облицовывают стены и полы в помещениях, к которым предъявляются дополнительные санитарно-гигиенические требования, в том числе санузлы, кухни, холлы. Облицовку санузлов керамическими плитками выполняют одновременно с производством штукатурных работ после устройства гидроизоляционного покрытия основания пола.

Растворы для штукатурных и облицовочных работ подают растворонасосами.

Малярные работы выполняют только после устройства однослойного покрытия кровли в помещениях, в которых закончены все штукатурные, сантехнические и электромонтажные работы. В состав малярных работ при отделке жилых зданий входит окраска водно-известковыми составами потолков, окраска стен клеевой краской или оклейка их обоями, окраска масляными составами окон, дверей и сантехнических устройств. В последнюю очередь окрашивают полы.

Устройство верхнего покрытия пола заканчивает отделку внутренних помещений. В это время устраивают дощатые, паркетные и линолеумные полы. Настилку лино-леумных полов и полов из синтетических плиток относят к облицовочным работам. Последними облицовывают плиточные полы в холлах и лестничные марши.

Завершаются работы по строительству объекта разборкой временных сооружений, окончанием планировки и благоустройства участка, дорог, тротуаров, внутриквартальных площадок и озеленением.

Источник: gardenweb.ru

Технология возведения зданий и сооружений

Конструктивные решения возводимого здания. Земляные работы, устройство фундаментов. Монтаж колонн, подкрановых балок, плит покрытия, стеновых панелей. Устройство бетонных полов. Разработка технологической схемы монтажа.

Выбор основных машин и механизмов.

| Рубрика | Строительство и архитектура |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 09.01.2012 |

| Размер файла | 1,2 M |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Инженерно — строительный факультет

«Технология возведения зданий и сооружений»

Студент группы з5014/1

Работу проверил

В.З. Величкин

Санкт — Петербург

Содержание

1. Исходные данные для проектирования

1.1 Краткая характеристика объекта строительства

1.2 Исходные данные

2. Конструктивный раздел

2.1 Конструктивные решения возводимого здания

2.2 Требования к зданию по новой технологии

3. Состав работ по возведению сооружения

3.1 Земляные работы

3.2 Устройство фундаментов

3.3 Монтаж колонн

3.4 Монтаж подкрановых балок

3.6 Монтаж плит покрытия

3.7 Монтаж стеновых панелей

3.8 Монтаж связей

3.9 Устройство бетонных полов

3.10 Устройство кровли

4. Ведомость объемов работ

5. Ведомость монтажных элементов

6. Ведомость монтажных блоков

7. Разработка технологической схемы монтажа

8. Выбор основных машин и механизмов.

9. Калькуляция трудоемкость и материалоемкость работ

10. Матрица продолжительности работ

11. Матрица продолжительности работ при непрерывном использовании ресурсов

12. Технико-экономические показатели

13. Техника безопасности при производстве работ

14. Список используемой литературы

Целью выполнения курсовой работы является ознакомление с вопросами технологии возведения зданий и сооружений.

В данной курсовой работе рассмотрены особенности возведения основных конструкций промышленного здания.

Курсовая работа выполнена в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормами и правилами.

1. Исходные данные для проектирования

1.1 Краткая характеристика объекта строительства

В работе рассмотрена технология возведения промышленного здания.

Возведение сооружения проводится на территории Санкт-Петербурга.

Здание представляет собой протяженное двухпролётное здание с шагом колонн 12м. Каркас здания представляет собой совокупность несущих конструкций, связанных в геометрически неизменяемую пространственную схему: колонны, ригели, подкрановые балки, плиты покрытия и пр.

Каркас здания состоит из поперечных рам, образованных защемленными в фундаментах колоннами и шарнирно опирающимися на них стропильными фермами. В продольном направлении жесткость здания обеспечена вертикальными связями между колоннами, жестким диском покрытия.

Краткая климатическая характеристика:

— Абсолютный максимум 34°С

— Абсолютный минимум -36°С

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С — 139 суток.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (98% обеспеченности) — 30°С.

Относительная влажность воздуха:

-среднемесячная наиболее холодного месяца — 86%.

Ветровой район II (СНиП 2.01.07-85).

Снеговой район III (СНиП 2.01.07-85).

Нормативное ветровое давление — 30 кгс/м2

Нормативное значение веса снегового покрова — 100 кгс/м2

Среднегодовое и максимальное (в скобках) число дней:

Количество осадков за ноябоь-март 200 мм.

Количество осадков за апрель-октябрь 420 мм.

1.2 Исходные данные

Здание каркасное трехпролетное;

Пролеты: L1 = 40 м, и L2 = 40 м, L3 = 44 м;

Количество шагов: N1 = 18 м, N2=18 м, N3=22 м;

Грузоподъемность мостового крана: Q1 = 16 т, Q2 = 16 т, Q3 = 20 т;

Фундаменты — сборные железобетонные;

Колонны и балки — металлические;

Ограждающие конструкции — стеновые панели;

Покрытие — ж/б ребристые плиты по металлическим фермам;

Кровля — мягкая из рулонных материалов.

2. Конструктивный раздел

2.1 Конструктивные решения возводимого здания

Строящееся здание представляет собой одноэтажное трехпролетное производственное здание с пролетами 40 м, 40м и 44 м и длинами 216 м, 216 м, 264 м.

Отметка верха кровли 23 м.

План и поперечный разрез здания представлен на рис.1, план здания — на рис.2.

В пролете в осях А-Б смонтирован мостовой опорный кран грузоподъемностью 16 т; в пролете в осях Б-В смонтирован мостовой опорный кран грузоподъемностью 16 т; в пролете в осях В-Г смонтирован мостовой опорный кран грузоподъемностью 20 т.

Каркас здания — металлические двухветвевые колонны прокатного профиля, металлические фермы, образующие в поперечном направлении раму с шарнирными узлами. В продольном направлении устойчивость здания обеспечивается стальными связями, установленными по каждому продольному ряду колонн.

Покрытие промышленного здания — мягкая кровля по железобетонным плитам.

Стеновые панели навесные, высотой 1,5 м х12 м х 0,2 м.

Полы бетонные, толщиной 200 мм.

2.2 Требования к зданию по новой технологии

Возводимое здание должно отвечать всем современным требованиям, как в готовом виде, так и на этапах возведения. При возведении здания необходимо соблюдать основные принципы технологии строительства, такие как:

— неподвижность объекта и подвижность ресурсов

— подверженность внешним воздействиям

При возведении здания, необходимо использовать основные принципы: сборность, комплексная автоматизация и механизация, поточность строительно-монтажных работ, круглогодичность работ, научная организация труда, организация системы контроля качества.

3. Состав работ по возведению сооружения

3.1 Земляные работы

Объем котлована определим по следующей формуле:

где Vк — объём котлована, м3;

H — глубина котлована, м;

a и b — размеры дна котлована, м;

a1 и b1 — размеры котлована поверху, м.

V = 2,1(3,5х3,5+5,6х5,6+(3,5+5,6)х(3,5х5,6))х84/6 = 3717 м3.

Для обратной засыпки потребуется:

Vобр = 0,7 х V = 2602 м3.

3.2 Устройство фундаментов

Фундамент сборный столбчатый, из двух элементов.

Для определения площади подошвы фундамента выполним сбор нагрузок (см. табл.1. Сбор нагрузок).

Нагрузка на фундаметы по оси А 126.06 т, несущая способность фундамента 20 т/м2

Площадь фундамента 7м2

Толщина прлиты 0,5 м.

Объем стакана 2,5 м3

Объем фундаментов по оси А равен:

VфундА =7х0,5х19+2,5х19 = 114 м3.

Нагрузка на фундаметы по оси Б 162,082 т, несущая способность фундамента 20 т/м2

Площадь фундамента 9м2

Толщина прлиты 0,5 м.

Объем стакана 3,5 м3

Объем фундаментов по оси В равен:

VфундБ = 9х0,5х19+3,5х19 = 152 м3.

Нагрузка на фундаметы по оси В 170,896 т, несущая способность фундамента 20 т/м2

Площадь фундамента 9м2

Толщина прлиты 0,5 м.

Объем стакана 3,5 м3

Объем фундаментов по оси В равен:

VфундВ = 9х0,5х23+3,5х23 = 184 м3.

Нагрузка на фундаметы по оси Г 134,88 т, несущая способность фундамента 20 т/м2

Площадь фундамента 7м2

Толщина прлиты 0,5 м.

Объем стакана 2,5 м3

Объем фундаментов по оси Г равен:

VфундГ = 7х0,5х23+2,5х23 =138 м3.

Общий объем фундаментов:

Vфунд = VфундА + VфундБ + VфундВ + VфундГ = 114+152+184+138=588 м3.

Объемный вес железобетона принимаем 2700 кг/м3.

Mфунд = 2,7·588= 1587,6 т.

3.3 Монтаж колонн

Колонны металлические, вдоль здания устанавливаются с шагом 12м. Колонны 2х видов. Потребуется 46 колонн весом 4,3 т и 38 колонн весом 6,5 т

— крайних рядов Mк.к=46х4,3 = 197,8 т;

— средний ряд Mк.к.=38×6,5 = 247 т.

3.4 Монтаж подкрановых балок

Подкрановые балки — металлические, вес одной балки в малом пролете 3,1 т, в большом пролете 3,4 т. Требуемое количество балок в малых пролетах 76, в большом пролете 46.

Мпб = 76х3,1+46х3,4 = 392 т.

3.5 Монтаж ферм

В проекте предусмотрено два типа ферм : пролетом 40 м и 44 м весом 7,9 т и 8,7 т соответственно. Количество ферм пролетом 40 м — 38, пролетом 44 м — 23.

Мф = 23х8,7+ 38х7,9 = 500,3 т.

3.6 Монтаж плит покрытия

Используем плиты покрытия длиной 12 м, шириной 1 м. Вес одной плиты 2,2 т.

Nпл= 18 (40+40) / 1 +22х44/1= 2408 шт;

Мпл = Nпл х 2,2 = 2408х2,2 = 5297,6 т.

3.7 Монтаж стеновых панелей

Используем панели с размерами: длиной 12 м, высотой 1,2 м. Вес одной панели 1,5 т.

Nпан = Nх2хН / hпан = 65х23/ 1,2 = 1246 шт;

Мпан = Nпанх1,7 = 1246х1,5 = 1869 т.

3.8 Монтаж связей

Монтаж вертикальных связей:

Вес одной связи 2,1 т.

Мсв = Nсвх1,5 = 16х2,1 = 33,6 т.

Монтаж горизонтальных связей:

Вес одной связи 1,5 т.

Мсв = Nсвх1,5 = 65х1, = 97,5 т.

3.9 Устройство бетонных полов

Толщина устраиваемых бетонных полов ? = 200 мм.

Sп = (40+40+44) х216+44х48= 28896 м2;

Vп = Sп x ? = 28896 x 0,2 = 5779,2 м3;

Mп = Vп x ? = 5779,2 x 2,2 = 12714 т.

3.10 Устройство кровли

Площадь кровли с учетом свесов (15%):

Sкр = 1,15 х Sп = 1,15 х 28896 = 33230,4 м2.

Таблица 1. Сбор нагрузок.

4. Ведомость объемов работ

Таблица 2. Ведомость объемов работ.

Монтаж фундаментов по оси А

Монтаж фундаментов по оси Б

Монтаж фундаментов по оси В

Монтаж фундаментов по оси Г

Монтаж колонн по оси А

Монтаж колонн по оси Б

Монтаж колонн по оси В

Монтаж колонн по оси Г

Монтаж подкрановых балок

(первый, второй пролеты)

Монтаж подкрановых балок

(первый, второй пролеты 40 м)

(третий пролет 44 м)

Монтаж вертикальных связей

Монтаж горизонтальных связей

Монтаж плит покрытия

Монтаж стеновых панелей

Устройство бетонных полов

5. Ведомость монтажных элементов

Таблица 3. Ведомость монтажных элементов.

1 часть колонны

2 часть колонны

1 часть колонны

2 часть колонны

L=12м; b=1,5м; h=12см

L=12м; b=12см; h=1,5м

6. Ведомость монтажных блоков

Таблица 4. Ведомость монтажных блоков.

Наименование блока и элементов

Блок покрытия 12х40

В качестве временных креплений применять уголок равнопрочный

Блок покрытия 12х44

В качестве временных креплений применять уголок равнопрочный

7. Разработка технологической схемы монтажа

Разбиваем здание на 10 захваток, чтобы строительство велось поточно.

Захватки имеют размеры:

здание пол колонна панель

Рис. 1. Разбивка здания на захватки.

Все элементы монтируются отдельно с помощью кранов и других приспособлений кроме блоков покрытий.

Колонны устанавливают на фундаменты, в которые заделывают анкерные болты. Колонны монтируют с помощью кранов, с предварительной раскладкой их у мест монтажа. Строповка колонн производится за верхнюю часть, что обеспечивает ее вертикальную подачу к месту установки. Затем колонны устанавливают, закрепляют анкерными болтами и расстроповывают. После этого производят геодезическую проверку их вертикальности во всех плоскостях.

Монтаж блоков покрытий:

Каждый блок покрытия сначала собирается на стенде, а затем монтируется целиком непосредственно на место установки. Сначала производится монтаж и укрупнительная сборка двух ферм с их установкой на нужном расстоянии друг от друга. Затем для придания блоку жесткости устанавливаются связи. На фермы укладываются плиты покрытия.

Готовый блок поднимают с помощью траверсы грузоподъемным краном. После установки блока его закрепляют, после чего производится растроповка.

Монтаж подкрановых балок:

Подкрановые балки предварительно раскладывают у мест монтажа. При подъеме балку удерживают от раскачивания оттяжками из каната и разворачивают в нужном направлении. После временного закрепления подкрановых балок, производят геодезическую проверку в плане и по высоте. Между собой балки объединяют болтами.

Фермы монтируют после окончательного закрепления колонн, подкрановых балок и связей.

Плиты покрытия укладывают симметрично по направлению от опорных узлов к коньку.

8. Выбор основных машин и механизмов

Работы по устройству котлована будем использовать экскаватор Э-651. Технические характеристики см. таблицу 5.

Таблицу 5. Технические характеристики экскаватора Э-651

со сплошной режущей кромкой

Наибольший радиус резания

Наибольшая глубина копания

Радиус выгрузки в транспорт

Высота вырузки в транспорт

Обратную засыпку котлована будем производить бульдозером ДЗ-28. Технические характеристики которого представлены в таблице 6.

Таблица 6. Технические характеристики бульдозера ДЗ-28

Тяговый класс, тс

Размеры отвала, м

Наибольший подъем отвала над опорной поверхностью гусениц, м

Скорость перемещения, км/ч

— при копании грунта

— при транспортировке и раскладке грунта

— при холостом пробеге

Работы по монтажу блоков фермы-связи-плиты выполняются Гусеничным краном Liebherr LR 1600/2

Высота подъема крюка

9. Калькуляция трудоемкость и материалоемкость работ

Потребности в машинах

Число рабочих в смену

машинист 6р-1 помошник 5р-1

Сортировка конструкций (фундаменты)

машинист 6р-1 монтажник 4р-1 3р-1

Установка фундаментов (1 часть) крайних

машинист 6р-1 монтажник 5р-1 4р-1 3р-1

Установка фундаментов (2 часть) крайних

машинист 6р-1 монтажник 5р-1 4р-1 3р-1

Установка фундаментов (1 часть) центр

машинист 6р-1 монтажник 5р-1 4р-1 3р-1

Установка фундаментов (2 часть) центр

машинист 6р-1 монтажник 5р-1 4р-1 3р-1

Сортировка конструкций (колонн)

машинист 6р-1 монтажник 4р-1 3р-1

Укрупнительная сборка крайних колонн

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 4р-2 3р-1

Монтаж колонн крайних

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 4р-2 3р-1

Укрупнительная колонн средние

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 4р-2 3р-1

Монтаж колонн средние

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 4р-2 3р-1

Сортировка конструкций (подкрановые балки)

машинист 6р-1 монтажник 4р-1 3р-1

Укрупнительная сборка стальных конструкций (подкрановые балки)

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 5р-1 4р-2 3р-1

Монтаж подкрановых балок (первый, второй пролеты)

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 4р-2 3р-1

Монтаж подкрановых балок (третий пролет)

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 4р-2 3р-1

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 4р-2 3р-1

Сортировка конструкций (связи)

машинист 6р-1 монтажник 4р-1 3р-1

Монтаж вертикальных связей

машинист 6р-1 монтажник 5р-1 4р-1 3р-1

Сортировка конструкций (фермы)

машинист 6р-1 монтажник 4р-1 3р-1

Укрупнительная сборка ферм пролетом 40

машинист 6р-1 монтажник 5р-2 4р-2 3р-1

Монтаж на стенд ферм пролетом 40

машинист 6р-1 монтажник 5р-2 4р-2 3р-1

Монтаж горизонтальных связей на стенд

машинист 6р-1 монтажник 5р-2 4р-2 3р-1

Монтаж временных связей на стенд

машинист 6р-1 монтажник 5р-2 4р-2 3р-1

Монтаж плит покрытия в блок

машинист 6р-1 монтажник 4р-1 3р-2 2р-1

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 5р-2 4р-3 3р-1

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 5р-2 4р-3 3р-1

Укрупнительная сборка ферм пролетом 44

машинист 6р-1 монтажник 5р-2 4р-2 3р-1

Монтаж на стенд ферм пролетом 44

машинист 6р-1 монтажник 5р-2 4р-2 3р-1

Монтаж горизонтальных связей на стенд

машинист 6р-1 монтажник 5р-2 4р-2 3р-1

Монтаж временных связей на стенд

машинист 6р-1 монтажник 5р-2 4р-2 3р-1

Монтаж плит покрытия в блок

машинист 6р-1 монтажник 4р-1 3р-2 2р-1

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 5р-2 4р-3 3р-1

машинист 6р-1 монтажник 6р-1 5р-2 4р-3 3р-1

Монтаж стеновых панелей

машинист 6р-1 монтажник 5р-1 4р-1 3р-1 2р-1

Устройство мягкой кровли

бетонщик 3р-1 2р-1

Устройство бетонных полов

кровельщик 4р-1 3р-1

10. Матрица продолжительности работ

Монтаж подкрановых балок

Монтаж ферм и плит покрытия

Монтаж стеновых панелей

11. Матрица продолжительности работ при непрерывном использовании ресурсов

Монтаж подкрановых балок

Монтаж ферм и плит покрытия

Монтаж стеновых панелей

11. Технико-экономические показатели

Общая продолжительность работ по циклограмме составляет 156,5 дней

Общее количество трудозатрат составляет 4126,3 машино-смены и 12976,2 человеко-смен.

Максимальное количество рабочих в смену принимаем равным 14.

Объем здания 388684 м3

Площадь здания 16195 м2

Продолжительность работы экскаваторов 35 дн.

Продолжительность работы тракторов 7 дн.

Продолжительность работы кранов 188 дн.

Продолжительность работы автобетононасосов 6 дн.

12. Техника безопасности при производстве работ

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования безопасности труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте», ППБ-01-03 «Правилами пожарной безопасности в РФ», ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении «А» к СНиП 12-03-2001.

Основными опасными производственными факторами при производстве работ являются: