Под площадкой электростанции (КЭС, ТЭЦ, АЭС) понимается собственно промплощадка ТЭС, на которой размещены все основные сооружения, а также земельные участки, необходимые для размещения других объектов, входящих в комплекс сооружений ТЭС (водохранилище, золошлакоотвалы, склад топлива и слабоактивных отходов, очистные сооружения, открытые распределительные устройства и т. д.,), включая объекты жилищно-гражданского строительства, трассы подъездных железных и автомобильных дорог и коридоры для линий электропередачи.

Выбор площадки новой электростанции является начальным и одним из наиболее ответственных этапов проектирования, так как принятое решение в значительной степени определяет сроки и стоимость строительства, возможность эффективной эксплуатации объекта. Оптимальное решение этой задачи возможно только в результате тщательного анализа вопросов экономического, социального, физико-географического, технического характера, а также перспектив развития энергетики и сопряженных с ней отраслей. Только учет всех факторов, прямо или косвенно влияющих на размещение энергетического объекта, позволяет правильно выбрать площадку для его строительства.

Строители АЭС

Вопрос о размещении энергетического объекта решается последовательно, начиная с разработки перспективного плана развития отрасли и кончая утверждением проекта электростанции.

На основе перспективного плана развития энергетики составляются схемы развития энергосистем и межсистемных связей в увязке с перспективами развития топливных ресурсов, балансами энергосистем, размещением и энергоемкостью потребителей. В указанных схемах развития определяются экономический и административный районы возможного размещения ТЭС. Руководствуясь утвержденной схемой развития энергосистемы, разрабатываются обосновывающие материалы (ОМ) строительства ТЭС, в которых определяются конкурентные пункты размещения и на основе их технико-экономического сравнения и согласований с заинтересованными организациями и ведомствами устанавливается район строительства новой электростанции. В ОМ строительства новой электростанции определяется ее тип (КЭС, ТЭЦ, АЭС, АТЭЦ), единичная мощность агрегатов, их количество,, для ТЭС на традиционном топливе род топлива (с указанием района добычи).

- наличие площадей, достаточных для размещения всех сооружений электростанции, при этом размеры и конфигурации площадки должны обеспечивать возможность подтвержденного технико-экономическими расчетами расширения;

- соответствие площадки требованиям технологического процесса;

- благоприятный рельеф местности и геологические условия, обеспечивающие быстрое сооружение ТЭС с минимальными затратами;

- наличие железнодорожной связи с железнодорожными путями общего пользования и местом добычи топлива; автодорожной связи с автодорогами общего пользования, с железнодорожной станцией примыкания, с районным или областным центром;

- близость карьеров или залежей строительного песка и камня;

- наличие достаточных источников питьевого и технического водоснабжения;

- возможность расположения ТЭС на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства (при отсутствии таких земель — на сельскохозяйственных угодьях низкого качества);

- возможность расположения площадки не в местах залегания полезных ископаемых, не в зонах обрушения выработок и не на карстовых или оползневых участках.

Места золошлакоотвалов и шламонакопи-телей должны располагаться с подветренной стороны за пределами площадки и охранной зоны источников водоснабжения.

Специальный заказ. Какой будет первая АЭС в Египте

Производство изысканий, начиная с выбора площадки, следует выполнять в максимально полном объеме, с тем чтобы на стадии рабочего проектирования производить только уточнения изысканий под отдельные объекты или узлы ТЭС. Недостаточность материалов изысканий по выбору площадок к моменту начала проектирования приводит, как правило, к удорожанию и удлинению сроков строительства, а очень часто и к увеличению эксплуатационных затрат.

Наличие на площадке высокого уровня грунтовых вод значительно снижает расчетное сопротивление грунта и создает трудности при производстве строительных работ, так как при этом требуются водоотлив, гидроизоляция подземных сооружений и дренаж промплощадки. В связи с необходимостью увеличения откосов котлованов увеличивается объем земляных работ. Удорожание строительства из-за высокого уровня грунтовых вод составляет примерно 2—3 % общей стоимости строительства. При сооружении электростанции стоимостью 800—1200 млн. руб. удорожание от высокого уровня грунтовых вод составит 16—36 млн. руб.

Непременным условием является размещение площадки в зоне, не затопляемой паводковыми водами.

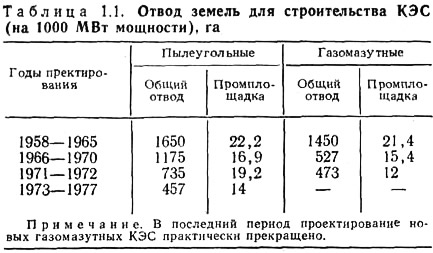

Основная задача проектных организаций при разработке генеральных планов ТЭС — это сокращение отвода и обеспечение рационального использования земель (табл. 1.1). Приближенные значения площадей, необходимых для размещения сооружений КЭС и ТЭЦ, приведены в табл.

1.2, из которой видно, что рост мощности электростанций с 400 до 9000 МВт вызывает сравнительно незначительное увеличение территории самой электростанции в пределах ограды. Поэтому удельные затраты на подготовку и освоение площадки, на все виды коммуникаций, благоустройство, связь и сигнализацию при сооружении мощных ТЭС уменьшаются в несколько раз. Желательно, чтобы площадки имели соотношение сторон 1:2 или 2,5:4.

Потребность в земельных ресурсах для размещения золошдакоотвалов определяется для первой очереди ТЭС исходя из 5-летнего периода эксплуатации, а общая площадь — исходя из 25-летнего периода эксплуатации. При этом в дальнейшем предполагается наращивание золоотвалов без увеличения их площади. Предполагается, что использование золошлаковых остатков в строительстве должно значительно возрасти, что приведет к сокращению объемов золоотвалов.

Для перспективных типов КЭС в зависимости от их мощности и вида угольного топлива потребность в отчуждении земель для золоотвалов лежит в пределах 36—390 га (для канско-ачинских углей — 150 м 2 /МВт, для кузнецких — 260 м 2 /МВт).

Для ТЭЦ, как правило, выбор золошлакоотвалов следует производить из расчета 5-летнего периода эксплуатации с использованием золошлаков в строительстве.

Под золошлакоотвалы наиболее целесообразно отводить непригодные или малопригодные даже для промстроительства земли: овраги, выработанные карьеры и т. п. При этом необходимо учитывать, что эти участки после засыпки их золошлаками могут быть приведены в культурное состояние планировкой поверхности с последующим нанесением слоя грунта и посевом трав.

Показателями землеиспользования могут Служить удельный отвод земель (га/МВт или га/1000 МВт) и плотность застройки.

Удельный отвод земель для КЭС изменяется в широких пределах в зависимости от используемого топлива: атомные 0,12—3,41 га/ МВт; угольные — 0,28—2,21 га/МВт; газомазутные — 0,11—1,88 га/МВт.

Разница в удельных показателях в основном определяется системой технического водоснабжения. Меньшие значения относятся к прямоточным системам на реках, прямоточно-оборотным с использованием комплексных водохранилищ или больших озер и оборотным системам с градирнями, а большие значения — к системам со вновь создаваемыми водохранилищами. Удельные потребности в земле, связанные с типом водоохладителя, составляют от 0,02 до 2,3 га/МВт, что соответствует 20—70 % общего отвода земель.

Создание искусственных водохранилищ на реках и водохранилищ наливного типа связано с затоплением больших земельных площадей. Так, для крупных электростанций на традиционном топливе мощностью 4000—5000 МВт площадь водохранилища составляет 2000—2500 га (0,5 га/МВт), а на ядерном горючем — 3200—4000 га (0,8 га/МВт), или 80—90% общего отвода земель. Следует отметить, что водоохладитель при глубине от 8 до 20 м с учетом использования холодных глубинных вод может иметь размеры примерно в 1,5 раза меньшие, чем при глубине от 2,5 до 4 м. Площади, занимаемые градирнями, составляют около 30—35 га.

При переходе от газомазутного к угольному топливу удельная потребность в земле возрастает в основном из-за строительства золоотвалов, на долю которых приходится 20—40 % отводимых земельных угодий.

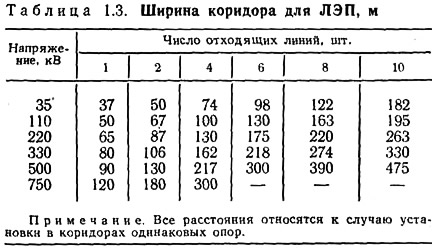

На площадке ТЭС предусматривают коридоры для выхода линий электропередачи с ОРУ, расположенных на территории электростанции. Ширина коридора, занимаемого ЛЭП, определяется числом линий и их напряжением (табл. 1.3).

Отвод земель под промышленную площадку, склад топлива и временные здания и сооружения в процентном отношении сравнительно невелик (10—20%). Абсолютные размеры отводимых земель составляют: под пром-площадку — от 22 до 140 га; под склад топлива — от 5 до 60 га; под временные здания и сооружения — от 30 до 70 га.

Анализ проектных решений показал, что многие КЭС, аналогичные по мощности, топливу и назначению, сильно отличаются по размерам промплощадки и стройбазы. Указанный разброс в большинстве случаев объясняется различной плотностью застройки территории, которая изменяется от 36 до 80 %, что свидетельствует о наличии резервов снижения потребности в отводе земли при строительстве КЭС.

Потребность в земельных ресурсах для прочих объектов КЭС (транспортные коммуникации, очистные сооружения и др.), включая неиспользуемые земли, оценивается ориентировочно для новых КЭС в размерах 120 % площади основной промышленной площадки (промплощадка и стройбаза). Указанное соотношение может быть принято для оценки отчуждаемых земель для перспективных типов КЭС.

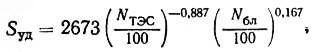

Площади, занимаемые временными зданиями и сооружениями, определяются по эмпирической формуле, полученной на основе анализа проектных показателей 28 электростанций с учетом тенденции к дальнейшему сокращению отводимых площадей в 1990—2000 г.:

где Sуд — удельная площадь временных зданий и сооружений, м 2 /МВт; NТЭС, Nбл — установленная мощность ТЭС и блока, МВт.

Площади жилых поселков определяются в зависимости от численности строительно-монтажных и эксплуатационных кадров.

Размер территории жилого поселка определяется исходя из нормы 10 га на 1000 жителей. Указанная величина соответствует норме жилой площади 10 м 2 /чел. Намеченное увеличение нормы благодаря повышению этажности застройки, по всей вероятности, не приведет к росту удельной площади жилпоселка.

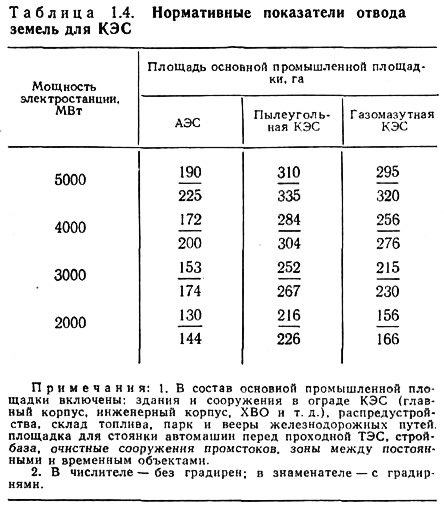

В основу прогноза потребности КЭС в земельных ресурсах положены Нормативные показатели по отводу и использованию земель для строительства электростанций, разработанные институтом Теплоэлектропроект (1974 г.). Приведенные в табл. 1.4 Нормативные показатели основной промышленной площадки соответствуют этапу проектирования 1976—1980 гг. й могут быть использованы для оценки потребности КЭС в земельных ресурсах.

Площадки электростанций зачастую размещаются на землях, пригодных для использования в сельском хозяйстве. Опыт показал, что невозможно запроектировать электростанцию, которая располагалась бы без использования пашни, лугов или других сельскохозяйственных угодий. Сельскохозяйственные угодья, занимаемые промышленностью, и в том числе электростанциями, измеряются сотнями тысяч гектаров. Необходимо учитывать ценность земель и стоимость их восстановления, что позволит повысить экономическую обоснованность решений при выборе площадки. При обосновании изъятия сельскохозяйственных угодий следует использовать удельные показатели использования сельскохозяйственных земель S с.х уд и пашни S п уд:

где Fc.x — площадь изъятых сельскохозяйственных земель, га; Fп — площадь изъятых пахотных земель, га; Nуст — установленная мощность электростанций, МВт.

Необходимо рассматривать не только земли, бывшие в сельскохозяйственном обороте, но и земли пригодные для использования. При экономическом обосновании необходимости размещения площадки электростанции на сельскохозяйственных угодьях важно проанализировать и вопрос о времени использования земель для строительства и эксплуатации. Это необходимо, с одной стороны, для определения потерь сельскохозяйственной продукции во время строительства и эксплуатации ТЭС, а с другой, для оценки стоимости восстановления земель (приложение II).

Методика определения потерь сельского хозяйства от изъятия земель, а также стоимости их восстановления и эффекта от строительства компенсирующих предприятий изложена в «Инструкции о порядке возмещения землепользователем убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, а также потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием земель для несельскохозяйственных нужд».

Санитарные нормы и нормы охраны среды

Площадка ТЭС, стройбаза, жилой поселок, водоохладитель, золошлакоотвалы должны быть расположены так, чтобы между ними были минимально допускаемые санитарными нормами расстояния, что уменьшает длину связывающих их коммуникаций, а следовательно, и их стоимость.

Площадки, намеченные для строительства электростанций и поселков, должны удовлетворять санитарным требованиям в отношении загазованности, прямого солнечного облучения, естественного проветривания и др. Тепловые электростанции должны быть расположены по отношению к ближайшему жилому району с подветренной стороны для господствующих ветров и отделены от жилых районов санитарно-защитными зонами (разрывами). Господствующее направление ветров следует принимать по средней розе ветров теплого периода года на основе многолетних наблюдений.

Санитарно-защитной зоной считают территорию между тепловой электростанцией (дымовыми трубами) и жилыми и культурно-бытовыми зданиями. В санитарно-защитной зоне допускается располагать пожарное депо, помещения охраны, гаражи, склады, административно-служебные здания, столовые, амбулатории, торговые здания, бани, прачечные и т. п., а также жилые здания для аварийного персонала и охраны. Размеры санитарно-защитной зоны ТЭС зависят от зольности топлива и его часового расхода и согласовываются с органами Государственной санитарной инспекции (ГСИ). Для электростанций, работающих на газовом и жидком топливе, санитарно-защитные зоны принимают как для ТЭС на угольном топливе при зольности топлива до 10%.

В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78, устанавливающим допустимые выбросы в атмосферу, для предотвращения и максимального снижения организованных и неорганизованных выбросов вредных веществ при работе ТЭС должны быть использованы наиболее современные технология, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями санитарных норм проектирования промышленных предприятий. Предельно допустимые выбросы (ПДВ) и временно согласованные выбросы (ВСВ) и их обоснование должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферы от загрязненйя, и утверждены в установленном порядке.

Рассеивание вредных веществ в атмосфере за счет увеличения высоты их выброса допускается только после применения всех имеющихся современных технических средств сокращения выбросов.

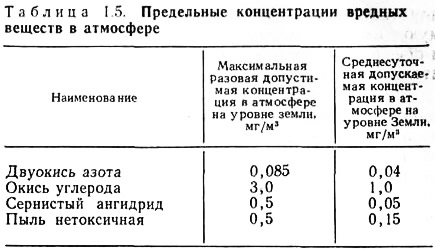

С целью создания более благоприятных условий для рассеивания оставшихся выбросов сооружаются дымовые трубы высотой 250—420 м и более. Такая высота обеспечивает концентрацию выбросов на уровне дыхания в пределах, допускаемых санитарными нормами. Предельные концентрации вредных веществ, определенные нормами СН 245-71 и инструкцией Минздрава СССР 2063-79, приведены в табл. 1.5.

Источники водоснабжения

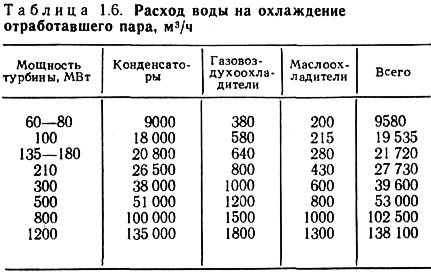

Основное количество воды на ТЭС требуется для конденсации отработавшего в турбине пара. В табл. 1.6 приведены расходы воды для летнего периода при прямоточной системе технического водоснабжения (для зимнего периода количество воды может быть уменьшено, как правило, в 1,3 раза). При подсчете общего расхода воды не следует учитывать расход воды на гидравлическое золошлакоудаление, который в 10—15 раз превышает количество удаляемых шлаков и золы, причем безвозвратная потеря воды составляет 20—25 % общего расхода на золошлакоудаление. Вода на подпитку системы гидравлического золошлакоудаления подается, как правило, после использования ее в конденсаторах турбин.

С ростом мощности электростанций техническое водоснабжение приобретает все более решающее значение при выборе места размещения ТЭС. С одной стороны, трудно выбрать площадку КЭС у реки, которая могла бы служить источником для прямоточного водоснабжения. С другой стороны, стоимость технического водоснабжения при переходе от прямоточной системы на оборотную возрастает с 4—5 до 20 руб и более на 1 кВт установленной мощности. Исключительно большое значение приобретает возможность размещения электростанций вблизи рек, озер и устройства систем прямоточного водоснабжения. Прямоточная система обеспечивает наилучшие эксплуатационные показатели, так как имеет самую низкую температуру охлаждающей воды и обеспечивает минимальные затраты на строительство.

Однако применение прямоточных систем ограничивается требованиями Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, согласно которым подогрев воды в источнике водоснабжения в расчетном створе после сброса теплых вод ТЭС не должен быть более 3°С летом и 5°С зимой. Это обстоятельство требует, чтобы минимальные расходы воды в реке но крайней мере в 3 раза превышали потребные расходы ТЭС.

- при использовании для технического водоснабжения ТЭС водохранилищ гидроэлектростанций 6—7 руб.;

- при специально создаваемых речных водохранилищах-охладителях 11 —12 руб.;

- при наливных водохранилищах-охладителях 14 руб.;

- при оборотных системах с градирнями 18—24 руб.

Следует иметь в виду, что при использовании водохранилищ ГЭС желательно возможно меньшее колебание уровня воды в нем. Колебание уровня воды свыше 8—10 м ставит под сомнение целесообразность использования водохранилища ГЭС для водоснабжения ТЭС, так как увеличение подъема воды только на 1 м вызывает дополнительный расход электроэнергии на собственные нужды ТЭС мощностью 4000 МВт в размере 15—20 млн. кВт-ч в год, что при стоимости 1 коп/(кВт-ч) принесет ущерб народному хозяйству в размере около 150—200 тыс. руб/год. Кроме того, колебание уровня воды вызывает дополнительное увеличение капитальных вложений в водозаборные и водосбросные сооружения ТЭС. Таким образом, при выборе площадки следует тщательно учитывать возможные колебания уровня воды в водохранилище или реке.

Желательно, чтобы отметка планировки площадки превышала пьезометрический уровень воды в сбросных каналах примерно на 3 м, что позволяет использовать сифонное действие сливных трубопроводов циркуляционной воды в пределах 7,5 м (из расчета расположения выходного патрубка конденсатора на высоте 4,5 м над полом машинного отделения).

Выполнение этих условий в некоторых случаях может привести к большим объемам земляных работ при планировке площадки, т. е. к росту капитальных затрат на сооружение ТЭС. Невыполнение же этих условий может в свою очередь привести к увеличению расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭС из-за необходимости подачи воды на дополнительную высоту. Обоснованное решение этого вопроса при определении нулевых отметок главного корпуса требует специальных технико-экономических расчетов.

Снижению расходов электроэнергии на собственные нужды за счет снижения напора насосов циркуляционного водоснабжения, как правило, уделяется при выборе площадок ТЭС большое внимание. Если раньше напор этих насосов составлял 15—17 м, то теперь для прудовых систем стремятся выбирать площадки, для которых требуемый напор насосов был бы не более 7—12 м. Для этого при проектировании ТЭС большой мощности главный корпус с машинным залом, обращенным в сторону водного источника, предпочитают размещать у самого берега.

При выборе места водохранилища необходимо стремиться к уменьшению объемов работ по сооружению каналов, плотин, дамб и в то же время находить площадки с удовлетворительными геологическими условиями (допустимая фильтрация под гидросооружениями и через ложе водохранилища). При отчуждении земель для площадки и водохранилища следует избегать больших сносов селений, переноса дорог и других искусственных сооружений, а также затоплений ценных сельскохозяйственных угодий.

При выборе мест размещения электростанций необходимо выявить источники питьевой воды. Это особенно важно для районов с бедными водными ресурсами. Потребность в воде для поселка эксплуатационных и строительно-монтажных кадров (при максимальном развороте работ) для ТЭС мощностью 600—1200 МВт — 180 м 3 /ч, 1200—2400 МВт — 240 м 3 /ч, 4000 МВт — около 400 м 3 /ч, питьевую воду следует искать и при наличии реки, так как при расположении площадки ТЭС ниже сброса в реку хозяйственных, фекальных и промышленных стоков воду для питьевых целей забирать из реки не разрешается. В качестве источника хозпитьевого водоснабжения стараются использовать в первую очередь подземные воды.

Транспортные связи

Одним из основных условий при выборе размещения новой ТЭС является наличие железнодорожной связи с железнодорожными путями общего пользования и местом добычи топлива и автодорожной связи с железнодорожной станцией примыкания, с районным или областным центром. При размещении ТЭС вблизи места добычи целесообразно пути для подачи топлива сооружать без захода на железнодорожные пути МПС. Желательно, чтобы протяженность внешних железнодорожных путей не превышала 8—12 км при разности отметок начала и конца пути, обеспечивающей соблюдение нормальных уклонов пути при наименьших объемах земляных работ. Кроме того, следует предусмотреть, чтобы на трассе железнодорожных путей не требовалось строительства крупных искусственных сооружений. Примыкание к железнодорожным путям следует осуществлять по направлению грузопотока к электростанции.

Автодорожную связь площадки ТЭС с дорогами общего пользования, с железнодорожной станцией, районными и областными центрами следует иметь также возможно более короткой, без сложных искусственных сооружений.

Железнодорожные пути ТЭС состоят из трех отдельных участков: приемо-сдаточных путей на железнодорожной станции примыкания к магистральной железной дороге; путей на площадке электростанции (на разгрузочные устройства, склад топлива, главный корпус); соединительных путей между приемной станцией и путями на площадке электростанции. Приемо-сдаточные пути могут быть сооружены вне железнодорожной станции, если она стеснена, и располагаться непосредственно возле ТЭС. Для этой цели при выборе площадки электростанции следует предусматривать дополнительную площадь 4—5 га.

Топливо по железнодорожным путям подается составами, при этом грузоподъемность и количество маршрутов в сутки зависят от марки угля, его теплоты сгорания и мощности электростанции. На электростанцию мощностью 1260 МВт необходимо подать в сутки 24700 т топлива, или 11 маршрутов по 3200 т, а мощностью 4000 МВт — 51000 т, или 12 маршрутов по 6000 т. По схеме топливоподачи на ТЭС все составы должны быть приняты на приемо-сдаточные пути, затем поданы к ваго-ноопрокидывателям и после повагонной разгрузки выведены на порожняковый путь.

Для того чтобы условия работы железнодорожного транспорта на ТЭС не оказывались тяжелыми, при выборе площадки электростанции проектирующей организацией должно быть проведено рекогносцировочное обследование существующих железнодорожных путей и должны быть определены: место примыкания железнодорожной ветки к магистральной железной дороге; место устройства приемо-сдаточных путей (на железнодорожной станции примыкания или на особой станции, расположенной около ТЭС, или на самой площадке электростанции); длина соединительной железнодорожной ветки и возможность присоединения к этой ветке; наличие на трассе искусственных сооружений (мостов, путепроводов); примерные условия сооружения полотна железнодорожного пути (грунты на трассе, наличие скальных выемок и пр.); возможные уклоны или подъемы, а также радиусы закругления.

Примерно эти же вопросы должны быть рассмотрены при выборе площадки и для автомобильных путей с определением необходимой категории дорог.

Источник: www.arhplan.ru

Условия строительства АЭС

Территории для строительства АЭС, на которых разместятся основные и вспомогательные здания и сооружения: завод по переработке уранового сырья, рафинированию; завод по обогащению; радиационно-химический завод; хранилище высокоактивных отходов; внешние гидросооружения и очистные сооружения; жилой поселок для персонала, должны строго соответствовать техническим регламентам с учетом рекомендаций и требований МАГАТЭ.

Непригодной для строительства АЭС является территория:

- • где установлено наличие подземных пустот, обвалов, оползней, солевых потоков, катастрофических паводков и наводнений;

- • с заброшенными горными выработками, засоленными грунтами, наличием уклонов более 15°, поверхностными грунтовыми водами на глубине менее 3 м;

- • подверженные воздушным ураганам и смерчам;

- • где расположены объекты военного назначения;

- • в природоохранных зонах;

- • со средней плотностью населения, превышающей 100 человек на 1 м 2 ;

- • расположенные непосредственно на глубинных разломах и разрывах или сейсмоопасных участках (более 9 баллов).

При выборе площадки учитывается:

- • ущерб, наносимый сельскохозяйственному производству при отчуждении земель под строительство;

- • влияние на окружающую среду, деятельность ближайших промышленных объектов;

- • геодезические, геологические, гидрометеорологические и иные работы, связанные с возможным влиянием АЭС на окружающую среду и радиационную безопасность населения.

На основании всех исследований и заключений МАГАТЭ выбрало в качестве приоритетной для возведения в Беларуси атомной станции — Островецкую площадку, расположенную в Гродненской области.

Источник: studref.com

Условия для строительства аэс

Нужен полный текст и статус документов ГОСТ, СНИП, СП?

Попробуйте профессиональную справочную систему

«Техэксперт: Базовые нормативные документы» бесплатно

СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Часть I. Инженерные изыскания для разработки предпроектной документации (выбор пункта и выбор площадки размещения АЭС) (Разделы 1-6).

СП 151.13330.2012 Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Часть II. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации и сопровождения строительства (Разделы 7-9, Приложения А-Д)

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС

Engineering site investigations for nuclear power plants construction

Дата введения 2013-07-01

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ — ООО «Энергопроекттехнология» (Госкорпорация РОСАТОМ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением градостроительной политики

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Градостроительному кодексу Российской Федерации АЭС относятся к особо опасным, технически сложным объектам со зданиями и сооружениями повышенного уровня ответственности, что требует специального подхода к проведению инженерных изысканий.

Настоящий свод правил устанавливает правила производства инженерных изысканий для размещения, проектирования и строительства АЭС с учетом критериев и требований по безопасности, регламентированных действующими нормативными документами Российской Федерации в области использования атомной энергии и строительства, а также рекомендаций МАГАТЭ, изложенных в соответствующих требованиях и руководствах.

Структура документа позволяет оптимизировать составление программ комплексных инженерных изысканий как на соответствующих стадиях инвестиционного цикла сооружения АЭС, так и по видам изысканий.

Документ состоит из двух частей:

первая часть содержит общие положения и требования к инженерным изысканиям для разработки предпроектной документации (выбора пункта размещения АЭС и площадки АЭС);

вторая часть содержит требования к инженерным изысканиям для разработки проектной и рабочей документации, а также требования и рекомендации по изыскательскому сопровождению строительства и эксплуатации АЭС.

Для удобства пользователей сохранена сплошная нумерация разделов и подразделов. Приложения помещены в конце второй части свода правил.

Настоящий документ подготовлен коллективом авторов: канд. геолого-минералогических наук Н.М.Хайме, канд. техн. наук М.Т.Ойзерман, канд. техн. наук, проф. И.В.Дудлер, канд. геолого-минералогических наук А.С.Гусельцев, Е.С.Бормашова (ОАО Энергопроекттехнология); д-р физ.-мат. наук, проф. В.И.Уломов (ИФЗ РАН); д-р геолого-минералогических наук, проф. В.Н.Экзарьян (РГГРУ); В.В.Ларин (НПЦ Ингеодин), Г.Г.Кальбергенов (НПЦ Ингеодин); канд. техн. наук Л.И.Серебрякова (ЦНИИГАиК), В.В.Кунстман (Мособлгеотрест); д-р геолого-минералогических наук С.А.Несмеянов (ИГЭ РАН); д-р физ.-мат. наук К.Г.Рубинштейн (ГУ Гидрометцентр России); Л.Ф.Силаева (ОАО Атомэнергопроект); В.Н.Леденев (ОАО НИАЭП).

Руководитель работы С.А.Бояркин.

Ответственный исполнитель канд. геолого-минералогических наук Н.М.Хайме.

При разработке документа учтены замечания и предложения ОАО Атомэнергопроект, ОАО НИАЭП, ОАО ГСПИ, ИГЭ РАН, ИФЗ РАН, НТЦ ЯРБ, ОАО «Институт Гидропроект», ФГУГП «Гидроспецгеология», ГУ «Гидрометцентр России», ОАО «Карстберегозащита», Экспертной комиссии ГК РОСАТОМ, Экспертного совета НП СРО «Союзатомгео».

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила и технические требования к организации, порядку проведения, составу, объемам, методам и результатам комплексных инженерных изысканий (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, включая инженерно-геотехнические, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических) для размещения, проектирования, строительства и эксплуатации атомных электростанций (АЭС).

Инженерные изыскания для обоснования предпроектных работ, проектирования и строительства новых и расширения действующих АЭС, а также инженерные изыскания, выполняемые в период строительства и эксплуатации, согласно СП 47.13330 далее именуются «инженерные изыскания для строительства». Инженерные изыскания для обоснования проекта ликвидации АЭС в данном документе не рассматриваются.

1.2 Настоящий документ предназначен для изыскательских, проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций, предприятий, инжиниринговых и других компаний, независимо от форм собственности, юридических и физических лиц (включая иностранные), выполняющих работы по инженерным изысканиям, проектированию и строительству атомных станций, а также для органов исполнительной власти, управлений Ростехнадзора, государственной и негосударственной экспертизы, обеспечивающих эксплуатационную надежность и экологическую безопасность АЭС на территории Российской Федерации.

1.3 Свод правил не распространяется на изыскания:

плавучих АЭС, судовых ядерно-энергетических установок и ядерных установок специального назначения;

мест хранения и временного захоронения радиоактивных отходов АЭС;

объектов жилищно-гражданского, линейного и других видов строительства, подземных источников водоснабжения, местных грунтовых строительных материалов, инженерные изыскания для которых регламентируются другими нормативно-техническими документами.

1.4 Настоящий свод правил следует использовать в качестве нормативно-технического документа добровольного применения для составления программ инженерных изысканий на соответствующих стадиях инвестиционного цикла сооружения АЭС в соответствии с требованиями законодательства и действующих нормативных документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» [16] и Градостроительному кодексу [17].

2 Нормативные ссылки

Перечень нормативных документов, использованных в настоящем своде правил, приведен в приложении А.

Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

Данный раздел дает толкование специфических терминов, имеющих особое значение при изысканиях для АЭС, а также терминов, которые необходимы для понимания характеристик рассматриваемых процессов, явлений и методик их изучения.

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 акселерограмма: Зависимость ускорения колебаний объекта (грунта) во времени.

3.2 акселерограмма землетрясения: Акселерограмма на свободной поверхности грунта при землетрясении.

3.3 акселерограмма аналоговая: Акселерограмма, зарегистрированная при реальном землетрясении и принятая в качестве аналога для расчета на сейсмостойкость с учетом ее соответствия сейсмотектоническим и грунтовым условиям площадки размещения АЭС.

3.4 акселерограмма синтезированная: Акселерограмма, полученная аналитическим путем на основе статистической обработки и анализа ряда акселерограмм и (или) спектров реальных землетрясений с учетом местных сейсмических и грунтовых условий.

3.5 активная зона сооружения: Зона распространения дополнительных напряжений в массиве горных пород от веса сооружения (сжимаемая зона), в пределах которой происходит изменение напряженно-деформированного состояния грунтов основания.

3.6 активный разлом: Тектонический разлом, в зоне которого за четвертичный период (около 2 млн лет) произошло относительное перемещение примыкающих блоков земной коры на 0,5 м и более.

3.7 амплитудно-частотная характеристика грунтовой толщи: Изменение амплитуд колебаний грунтовой толщи от частоты относительно белого шума.

3.8 балльность: Интенсивность сейсмических воздействий в баллах шкалы MSK-64.

3.9 биогеоценоз: Эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная, устойчивая саморегулирующаяся экологическая система, в которой функционально взаимосвязаны живые организмы и окружающая их абиотическая среда (приземный слой атмосферы, солнечная энергия, почва, вода и др.), объединенные обменом веществ и энергии в единый природный комплекс.

3.10 вероятностный анализ сейсмической опасности: Метод определения вероятности превышения конкретного уровня движения грунта при землетрясениях.

3.11 взрыв дрейфующих облаков: Результат возгорания утечек воспламеняющихся газов в виде облаков, которые, перемещаясь на значительные расстояния, могут сохранять концентрацию в пределах воспламеняемости в течение длительного времени.

3.12 водопользование: Порядок, условия и формы использования водных ресурсов для удовлетворения любых нужд населения и народного хозяйства (в том числе, без отвода их из водных объектов).

3.13 водопотребление: Потребление воды из водного объекта или из системы водоснабжения.

3.14 водохозяйственный баланс: Результаты сопоставления имеющихся в бассейне или на данной территории водных ресурсов с их использованием на различных уровнях развития народного хозяйства.

3.15 воздействие внешнее на АЭС: Воздействие, вызванное внешними по отношению к АЭС процессами, явлениями и факторами техногенного или природного происхождения.

3.16 воздействие техногенное: Воздействие, вызванное деятельностью человека непосредственно или как результат использования им техники и технологий.

3.17 воздушная ударная волна: Ударная волна, образующаяся давлением сжато-разреженной массы воздуха, распространяющейся с большой скоростью в атмосфере.

3.18 выброс взрывоопасных, воспламеняющихся, токсичных паров, газов и аэрозолей в атмосферу: Поступление в атмосферный воздух (атмосферу) вредных (загрязняющих) веществ в количествах и концентрациях, изменяющих состав и свойства значительных объемов воздушных масс и оказывающих негативное воздействие на человека и объекты окружающей среды.

3.19 геодинамическая зона: Область сочленения двух или нескольких тектонических блоков земной коры, в пределах которой установлены их относительные перемещения на неотектоническом и современном этапах геологического развития.

3.20 геодинамический полигон (ГДП): Специально оборудованная наблюдательная сеть на выбранной территории, в пределах которой ведется комплекс периодических высокоточных астрономо-геодезических и гравиметрических наблюдений на установленных на местности планово-высотных пунктах.

3.21 геоинформационная система (ГИС): Компьютерная программная система, осуществляющая сбор, хранение, обработку, преобразование, отображение и распространение простанственно-координированных данных.

3.22 геосистема: Фундаментальная структурная единица ландшафта, объединяющая геологические, геоморфологические, климатические и гидрологические элементы и экосистемы на определенном участке земной поверхности.

3.23 гидрологический процесс: Последовательное развитие во времени и пространстве гидрологических явлений, определяющих режим водных объектов.

3.24 гидрологический режим: Закономерные изменения состояния водного объекта во времени, обусловленные физико-географическими свойствами бассейна и, в первую очередь, его климатическими условиями.

3.25 гидрологический сезон: Часть годового цикла, в пределах которого водный или ледовый режим характеризуется общими чертами его формирования и проявления.

3.26 градиент тектонических движений: Изменение амплитуды тектонического перемещения маркирующей поверхности на единице расстояния.

3.27 градиент скорости тектонических движений: Изменение амплитуды тектонического перемещения маркирующей поверхности на единице расстояния в единицу времени.

3.28 закон повторяемости землетрясений: Зависимость числа землетрясений от магнитуды в определенном районе за определенный промежуток времени, нормируемый на единицу площади.

3.29 землетрясение местное (локальное): Землетрясение, очаг которого расположен вблизи площадки размещения АЭС (в радиусе менее 30 км).

3.30 землетрясение близкое (промежуточное): Землетрясение, очаг которого расположен в радиусе от 30 до 300 км от площадки размещения АЭС.

3.31 землетрясение удаленное (далекое): Землетрясение, очаг которого расположен на расстоянии более 300 км от площадки размещения АЭС.

Источник: docs.cntd.ru

Атомные электрические станции и их оборудование — Генеральный план и компоновки

Наиболее целесообразно строительство АЭС в районах с ограниченными запасами органического топлива. Район строительства АЭС и ее поселка определяется планом развития энергосистемы и всего территориально-промышленного комплекса. Определяющими факторами являются: наличие потребителей электроэнергии и теплоты, наличие источников технического водоснабжения. Кроме того, должны учитываться также: рельеф местности, качество грунта и уровень грунтовых вод, наличие железнодорожных, водных, автомобильных дорог, линий электропередачи, наличие местных строительных материалов.

Выбор места строительства АЭС не зависит от источника топлива, поэтому с этой точки зрения она может строиться в любом районе. Но необходимо иметь в виду, что на АЭС существуют большие выбросы теплоты, что может оказать воздействие на окружающую среду. Существуют также газовые радиоактивные выбросы. Облучение, получаемое населением, проживающим в районе АЭС, не должно превышать более чем в 5 раз дозу, обусловленную естественным фоном.

Вокруг АЭС создается санитарно-защитная зона, размеры которой согласуются с органами Государственного санитарного надзора. Расстояние от промышленной площадки АЭС до населенного пункта определяется мощностью АЭС и количеством жителей в населенном пункте. Так, для АЭС с ВВЭР-440 для населенного пункта с 300 тыс. человек расстояние определено в 25 км, а для городов с населением 1 млн. чел. 40 км.

Конденсационные АЭС должны сооружаться в местах, где обеспечивается надежное техническое водоснабжение (на берегах рек, озер, морей). Более предпочтительной является прямоточная система технического водоснабжения, обеспечивающая лучшие технико-экономические показатели станции.

Рельеф площадки должен быть ровным, не требующим больших планировочных работ, с уклоном 0,005—0,01, обеспечивающим поверхностный водосток.

Площадка не должна затапливаться грунтовыми и паводковыми водами. Для АЭС уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м ниже пола помещения, где возможно наличие радиоактивных жидкостей и не менее 4 м в районе расположения могильников.

Под строительство АЭС следует использовать земли, малопригодные для сельскохозяйственного производства, не содержащие полезных ископаемых. Грунт в месте сооружения АЭС должен выдерживать давление от возводимых сооружений не менее 0,2— 0,25 МПа.

Территория электростанции должна быть достаточной для размещения всех основных и вспомогательных производственных сооружений, строительной базы и жилого поселка с учетом возможного расширения АЭС.

Площадка АЭС должна хорошо продуваться, и при ее выборе следует обращать особое внимание на ветровой режим. АЭС должна располагаться с подветренной стороны к ближайшему населенному пункту.

В санитарно-защитной зоне могут располагаться здания подсобного и обслуживающего назначения: склады (кроме продовольственных), гаражи, пожарное депо, спецпрачечные, здравпункты, ремонтные мастерские, административные и служебные здания и т. п.

Хранилище жидких радиоактивных отходов имеет свою санитарно-защитную зону. В этой зоне запрещается использовать поверхностные и подземные воды для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения.

Для обоснованного выбора площадки строительства АЭС проводятся инженерно-геологические, топографические, гидрологические, метеорологические и сейсмические изыскания. Строительство АЭС, как правило, не допускается в районах с сейсмичностью свыше 8 баллов, в районах оползней. В случае строительства АЭС в районе вечной мерзлоты, желательным является скальное основание и возвышенное место с непросадочными породами.

Для каждой конкретной площадки строительства АЭС составляется сводный план сооружений в масштабе 1:10 000, называемый ситуационным планом района строительства, совмещенный с планом землепользования, согласованный с органами санитарного и пожарного надзора, органами контроля окружающей среды. Окончательное место строительства площадки выбирается на основании сравнения нескольких вариантов.

Проекты АЭС должны предусматривать выполнение следующих требований:

максимальное сокращение жидких и газообразных радиоактивных отходов, удаляемых во внешнюю среду;

локализацию отходов в местах их возникновения и надежное захоронение их в могильниках;

дезактивацию радиоактивных отходов, подлежащих удалению;

сооружение спецвентиляции, обеспечивающей надежную вентиляцию всех помещений, очистку и разбавление выбрасываемых газов и рассеивание их через высокие вентиляционные трубы.

Генеральный план (генплан) — это план размещения на выбранной площадке строительства АЭС ее основных и вспомогательных сооружений. Здесь показываются автомобильные дороги и проезды, железнодорожные пути, открытые каналы технического водоснабжения и коммуникации водопроводов и канализации, открытое распределительное устройство и выходы линий электропередачи.

На АЭС к зданиям и сооружениям основного производственного назначения относятся: главный корпус, где располагаются реакторное отделение (реактор и его вспомогательные системы), машинный зал, где располагаются турбогенераторы, ПНД, ПВД, деаэраторы и др.; этажерка электроустройств со щитами управления, помещения кабельных распределительных устройств, спецкорпус с расположенными в нем системами спецводоочистки и хранилищами жидких и твердых радиоактивных отходов, дизель- генераторная. К подсобно-производственным и вспомогательным зданиям АЭС относятся: санитарно-бытовой корпус со спецпрачечной, ацетилено-генераторная, азотно-кислородная станции, материальные склады, помещения административных служб.

Все здания зоны строгого режима располагаются с подветренной стороны к зоне свободного режима. При переходе из одной зоны в другую должны быть установлены санпропускники.

Основная задача генплана — оптимальное по безопасности, удобству эксплуатации, экономии занимаемого места и затрат расположение всех сооружений АЭС на отводимой для этого территории.

Экономическими показателями компоновки генплана являются: удельная площадь промплощадки, Га/МВт, Fya = F/WуСт, коэффициент использования территории, %, kтер = (FryyifF) 100 и коэффициент застройки, %, Кзаст= (Г3д/А) 100, где WУст— установленная мощность АЭС, МВт; F — площадь АЭС в ограде, га; FcyM— площадь, занятая зданиями и сооружениями, га; F3R — площадь, занятая только зданиями, га.

Для современных АЭС FcyM=l—2,5 га/100 МВт, £3аст = 25— 40%, kтер=65 — 70 %.

На рис. 18.1 приведен пример расположения отдельных зданий, сооружений и коммуникаций на генплане одноконтурной АЭС при использовании в системе технического водоснабжения промежуточного напорного бассейна 9. Техническая вода по подводящему каналу 8 насосами технической воды 7 подается в напорный бассейн. Через водозаборные сооружения 10 вода направляется к потребителям и после ее использования нагретая вода поступает в сбросной канал 11. Недалеко от главного корпуса 1 станции располагается вентиляционная труба 2.

Рис. 18.1 Схема генерального плана АЭС с РБМК:

1 — главный корпус: 2 — вентиляционная труба; 3 — трансформаторы, 4 — административно-бытовой корпус и столовая; 5 — башня ревизии трансформаторов; 6 — маслохозяйство; 7 — насосная станция технического водоснабжения; 8 — подводящий канал; 2 — напорный бассейн; 10 — водозаборные сооружения; 11 — сбросный канал; 12 — объединенный вспомогательный корпус; 13 — дизель генераторная станция; 14 — компрессорная; 15 — азотно-кислородная станция, 16 —ХЖО, 17 — емкости сбросных вод, 18 — хранилище твердых отходов, 19 — емкости выдержки газов (УПАЛК). 20 —корпус переработки сбросных вод, 21 — гараж; 22 — склад химреактивов; 23 — ресиверы водорода; 24 — склад свежего топлива, 25 — ацетилено-генераторная станция, 26 — склад дизельного топлива, 27 — склад графита, 28 — открытые площадки с козловыми кранами

Все помещения, связанные с переработкой и хранением жидких и твердых радиоактивных отходов собраны в одном месте. В спецкорпусе 20 происходит дезактивация жидких радиоактивных отходов. Здесь же расположены баки для сбросных вод 17, ХЖО 16, хранилища твердых радиоактивных отходов 18 и установки выдержки (дезактивации) газов — установки подавления активности (УПАК) 19.

На генплане показано также размещение вспомогательных зданий и сооружений и сеть автомобильных дорог. Предусмотрена площадка для расширения АЭС.

Компоновка АЭС

Под компоновкой понимают взаимное расположение оборудования и конструкций АЭС. Реакторное отделение и машинный зал образуют главный корпус. В главном корпусе располагаются реактор и парогенераторы с их вспомогательными системами,. ГЦН, компенсаторы давления, гидроемкости систем безопасности. В главном корпусе располагаются также системы, обслуживающие основное технологическое оборудование: система перегрузки и временного хранения топлива, система выгрузки внутрикорпусных устройств реактора для их освидетельствования и возможного ремонта, системы поддержания нормальных тепло-влажностных условий в помещениях, оборудование и системы контроля и управления АЭС во время эксплуатации и при ремонте.

Компоновки могут быть открытыми (когда часть оборудования располагается без строительных конструкций) и закрытыми. На АЭС используются только закрытые компоновки.

В зависимости от взаимного расположения главных цехов (реакторного зала и машинного зала) компоновки подразделяют на сомкнутые и разомкнутые. При разомкнутой компоновке машинный зал располагают в отдельном здании, соединенном переходом с той частью главного здания, где располагается реакторно-парогенераторное оборудование.

Разомкнутую компоновку применяют при заключении всего реакторного контура в специальную защитную цилиндрическую оболочку. При сомкнутой компоновке реакторный и машинный залы примыкают друг к другу через общую стенку или через этажерку электротехнических устройств. На площадке АЭС, как правило, размещаются несколько энергоблоков.

При строительстве первого блока обычно строятся вспомогательные службы и для всех остальных блоков. К ним, в первую очередь, относятся установки по дезактивации радиоактивных отходов, складские помещения и все вспомогательные службы. Оборудование энергоблоков может быть размещено в одном здании.

Эксплуатация нескольких энергоблоков в одном здании усложняется в аварийных ситуациях. В настоящее время АЭС строятся в виде отдельных моноблоков. Строительство моноблоков можно вести поточные методом.

На конструкцию главных и вспомогательных зданий и их размещение на территории АЭС существенное влияние оказывает требование по радиационной безопасности при землетрясениях, ураганах, цунами, взрывах на промышленных объектах и падении самолетов.

При строительстве АЭС учитываются сейсмические воздействия при землетрясениях очень малой вероятности (в СССР учитывается землетрясение с повторяемостью один раз в 10 000 лет), поэтому практически все АЭС строятся как сейсмостойкие.

Одно из важных показателей совершенства компоновки — эта удельная кубатура здания, м3/кВт. С увеличением единичной мощности оборудования блоков эта величина снижается.

Компоновка оборудования должна удовлетворять следующим требованиям:

надежная, безаварийная, безопасная и экономичная работа АЭС при соблюдении соответствующих санитарных норм;

удобство эксплуатации с минимальным штатным коэффициентом (количество обслуживающего персонала на 1 МВт мощности);

доступ для осмотра оборудования и возможность проведения ремонтных работ в короткие сроки;

удобство монтажа и демонтажа оборудования и механизация всех основных работ;

удобная связь между отдельными цехами и объектами на площадке АЭС.

В наибольшей степени указанные требования будут соблюдены, если располагать оборудование в соответствии с логической последовательностью основного технологического процесса на АЭС с параллельным расположением однотипного оборудования.

Источник: leg.co.ua